MODEL SIMPANAN KARBON PADA HUTAN DAN MEBEL

JATI DI JEPARA

WORO SUTIA LESTARI

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

SUMMARY

WORO SUTIA LESTARI. Models of Carbon Storage in Forest and Teak Furniture in Jepara. Under Supervision of HERRY PURNOMO and EFI YULIATI YOVI.

In addition to carbon storage, production forests have economic functions. The trees in the forest will sequester carbon in the air during photosynthesis, but when the tree was cut down, not all carbon is released directly into the air. Jepara is one of regencies in Central Java which has a carving industry and teak furniture. Wood products such as teak furniture is additive when used in carbon stocks in the medium or long term. This study aims to describe the amount of carbon stored in forests and teak furniture.

Teak forest was studied 9 and 20 years. Value of biomass estimates obtained by using equation allometric, field data taken is tree diameter and total height. Estimates of carbon storage obtained by using a conversion factor of 0.5 from biomass. Furniture biomass estimates obtained by multiplying the volume density of wood furniture. Changes in teak (as raw material for furniture industry) starting from the teak forests, log trader, sawmill, furniture industry, broker/ showroom to the consumers/ buyers of industrial products, provide information on changes in the amount of carbon stored each stage of production. The potential of forest carbon stocks teak is 9 years 16.61 tons/ha and 70.84 tons/ha of teak forest 20 years of age. The potential carbon stocks in logs, boards, and furniture in this study was 0,30 tons C/m3, 0,27 tons C/m3 and 0,19 tons C/m3. Comparation among three types of furniture product, rectangle chairs stored much more carbon than cupboards and garden benches.

Simulation model estimates of carbon storage by using the cycle scenario, the carbon stored in forests is simulated on a 80-year cycle that produces the value of carbon storage is higher than the 20-year cycle which is the simulation results for forest carbon storage and furniture. Although the 80-year cycle of higher carbon storage, 20-year cycle has a chance of carbon conservation of furniture in the long term.

RINGKASAN

WORO SUTIA LESTARI. Model Simpanan Karbon pada Hutan dan Mebel Jati di Jepara. Dibimbing oleh HERRY PURNOMO dan EFI YULIATI YOVI.

Hutan produksi selain memiliki fungsi menyimpan karbon juga mempunyai fungsi ekonomi. Pohon dalam hutan akan menyerap karbon yang ada di udara selama proses fotosintesis namun ketika pohon tersebut ditebang tidak semua karbon akan terlepas secara langsung ke udara. Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki industri ukiran dan mebel kayu jati. Produk kayu seperti mebel kayu jati untuk produk jangka menengah dan panjang menjadi tambahan persediaan karbon. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai jumlah karbon yang tersimpan dalam hutan dan mebel kayu jati.

Pada penelitian ini, hutan jati yang diteliti yaitu hutan jati berumur 9 tahun dan 20 tahun. Data yang diambil berupa diameter dan tinggi pohon untuk mendapatkan nilai pendugaan biomassa menggunakan persamaan allometrik. Pendugaan simpanan karbon diperoleh dengan menggunakan faktor konversi 0,5 dari biomassa. Pendugaan biomassa mebel diperoleh dengan mengalikan volume mebel dengan kerapatan kayu contoh. Pergerakan kayu jati (sebagai bahan baku industri mebel) mulai dari hutan jati , penjual log, sawmill, industri mebel,

broker/showroom sampai dengan konsumen/pembeli hasil industri, memiliki jumlah simpanan karbon yang berbeda. Potensi simpanan karbon di hutan jati umur 9 tahun adalah 16,61 ton/ha dan 70,84 ton/ha pada hutan jati umur 20 tahun. Potensi simpanan karbon pada log, papan dan mebel adalah 0,30 ton C/m3, 0,27 ton C/m3, dan 0,19 ton C/m3. Dari ketiga contoh mebel dalam penelitian ini, kursi sudut mampu menyimpan karbon lebih banyak dibandingkan lemari dan bangku kebun.

Simulasi model pendugaan simpanan karbon dengan menggunakan skenario daur, simpanan karbon di hutan disimulasikan pada daur 80 tahun yang menghasilkan nilai simpanan karbon lebih tinggi dibanding daur 20 tahun yang merupakan hasil simulasi simpanan karbon di hutan dan mebel. Walaupun hasil daur 80 tahun lebih tinggi simpanan karbonnya, daur 20 tahun mempunyai peluang konservasi karbon pada mebel dalam jangka waktu lama.

MODEL SIMPANAN KARBON PADA HUTAN DAN MEBEL

JATI DI JEPARA

WORO SUTIA LESTARI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

Pada Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Model Pendugaan Simpanan Karbon pada Hutan dan Meubel Jati di Jepara

Nama : Woro Sutia Lestari NRP : E14063089

Menyetujui: Dosen Pembimbing,

Ketua, Anggota,

Dr. Ir. Herry Purnomo, M.Comp Dr. Efi Yuliati Yovi, S.Hut, M.Life.Env.Sc NIP. 19640421 198803 1 002 NIP. 19740724 199903 2 003

Mengetahui,

Ketua Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Didik Suharjito, MS NIP 19630401 199403 1 01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Model Simpanan Karbon pada Hutan dan Mebel Jati di Jepara adalah benar hasil karya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Juni 2011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1988. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan (Alm) Letda Pol Sukiman dan Ny. Maryati. Tahun 1994 penulis lulus dari TK Bayangkari 17 Jakarta Timur dan meneruskan ke SD 05 pagi Cipinang, Jakarta Timur. Tahun 2001 meneruskan sekolah di SMP Negeri 5 Purworejo kemudian tahun 2003 melanjutkan sekolah di SMU Negeri 2 Purworejo sampai tahun 2006 dan pada tahun yang sama diterima menjadi mahasiswa Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan selama satu tahun menjalankan program Tingkat Persiapan Bersama (TPB). Pada tahun 2007 penulis lulus seleksi sebagai mahasiswa di Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan.

Selama mengikuti masa perkuliahan, penulis aktif di berbagai kegiatan kepanitiaan dan organisasi, diantaranya adalah Anggota Komisi Disiplin Masa Perkenalan Kampus Mahasiswa Baru IPB 2007, Ketua Panitia DIKLATSAR Rimbawan Pecinta Alam (RIMPALA) Fakultas Kehutanan IPB 2008, Anggota Medis pada Temu Manager Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB 2008, Panitia Bidang Konsumsi Forester Cup 2008, Panitia Bidang Humas pada Orientasi Mahasiswa Baru Fakultas Kehutanan IPB 2009, Ketua Divisi Olahraga Alam Bebas Rimbawan Pecinta Alam (RIMPALA) Fakultas Kehutanan IPB 2009 dan Komisi Disiplin Bidang Keanggotaan Rimbawan Pecinta Alam (RIMPALA) Fakultas Kehutanan IPB 2010.

Pada tahun 2008 penulis mengikuti Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan yang dilaksanakan di Kamojang-Sancang, Garut. Kemudian tahun 2009, mengikuti Praktek Pengelolaan Hutan di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi. Selain itu penulis melakukan Praktek Kerja Lapang di PT.Sari Bumi Kusuma Kalimantan Barat pada tahun 2010.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan September hingga Oktober 2010 ini adalah konservasi karbon, dengan judul Model Simpanan Karbon pada Hutan dan Mebel Jati di Jepara. Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Dalam penulisan karya ilmiah ini membahas tentang simpanan karbon pada hutan dan mebel kayu jati. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh daur dan jumlah limbah terhadap kemampuan menyimpan karbon pada hutan dan mebel jati melalui simulasi model Stella.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian karya ilmiah ini. Penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Orang tua tersayang (Alm) Letda Pol. Sukuman dan Ny. Maryati, kakak Lilik Sutianingsih dan adik Gempur Wira Yudhi Pamungkas , terimakasih atas doa dan dukungan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.

2. Bapak Dr. Ir. Herry Purnomo,M.Comp dan Ibu Dr.Efi Yuliati Yovi,S.Hut, M.Life.Env.Sc selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi arahan serta pelajaran hidup kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.

3. Bapak Ir. Ahmad Hadjib, MS selaku ketua sidang yang telah meluangkan waktunya untuk memimpin sidang komprehensif dan memberikan nasehat yang berarti bagi penulis.

4. Ibu Ir. Siti Badriyah Rushayati, MSi selaku dosen penguji dari Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan nasehat yang berarti bagi penulis. 5. Seluruh dosen Fakultas Kehutanan IPB yang telah memberikan motivasi dan

ilmu kepada penulis serta staff TU DMNH Pak Epul dan Pak Edi.

6. Perum Perhutani Wilayah Pati Utara Kabupaten Jepara, pedagang log, serta pengrajin mebel dan teman-teman MAPALA CARTENS Jepara yang telah membantu penulis selama penelitian.

7. Teman-teman penghuni “Greenberry” (Nina Indah Kumalasari, Yumi N Rahmi, Ayu juga “Key” ) yang telah memberikan warna dalam hidup penulis. 8. Keluarga besar Rimbawan Pecinta Alam (RIMPALA) Fahutan IPB yang telah

memberikan ilmu pengetahuan, semangat, serta dukungan moril

9. Teman seperjuangan May Chaesary R dan Anita Sopiana atas semangat dan motivasinya dalam menyusun skripsi, Rizky Rahadika dan Pak Lutfi atas bincang-bincang tentang STELLA.

10. Teman-teman para anggota SSCC (Subhan Sari Club Cyyin) dan teman-teman MNH 43 yang lain, .

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... iv

I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan ... 2

1.3 Manfaat Penelitian ... 2

II TINJAUAN PUSTAKA ... 3

2.1 Tinjauan umum Jati ... 3

2.2 Karbon (C) ... 5

2.3 Biomassa ... 6

2.4 Pendugaan dan Pengukuran Biomassa ... 7

2.5 Tinjauan Hasil Penelitian tentang Karbon ... 9

2.6 Sistem, Model dan Simulasi ... 10

III METODOLOGI PENELITIAN ... 14

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 14

3.2 Bahan dan Alat ... 14

3.3 Metode Pengumpulan Data ... 14

3.4 Pengolahan Data ... 15

3.4.1 Perhitungan Biomassa Tegakan ... 15

3.4.2 Perhitungan Kerapatan Kayu ... 15

3.4.3 Perhitungan Biomassa Mebel ... 16

3.4.4 Perhitungan Karbon ... 16

3.4.5 Metode Analisis ... 16

3.4.6 Pembuatan Model dan Analisis Data ... 17

IV KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN ... 19

4.1 Letak dan Kondisi Wilayah Geografis ... 19

4.2 Ketinggian Tempat dan Solum Tanah ... 19

4.3 Jenis dan Tekstur Tanah ... 20

Halaman

4.5 Sosial Ekonomi ... 20

4.5.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin... 20

4.5.2 Keadaan Umum Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian ... 21

4.5.3 Sarana Perekonomian ... 21

V HASIL DAN PEMBAHASAN ... 22

5.1 Pemodelan Siklus Karbon dan Pendekatan Sistem ... 22

5.1.1 Identifikasi isu, Tujuan, dan Batasan ... 22

5.1.2 Konseptualisasi ... 24

5.1.3 Perubahan Volume Kayu Jati ... 26

5.1.4 Potensi Biomassa dan Karbon ... 29

5.1.5 Spesifikasi Model ... 32

5.2 Evaluasi Model... 36

5.2.1 Mengevaluasi Kewajaran model dan Kelogisan Model ... 36

5.2.2 Analisis Sensitivitas ... 37

5.3 Penggunaan Model ... 38

VI KESIMPULAN ... 42

6.1 Kesimpulan ... 42

6.2 Saran ... 42

DAFTAR PUSTAKA ... 43

DAFTAR TABEL

No. Halaman

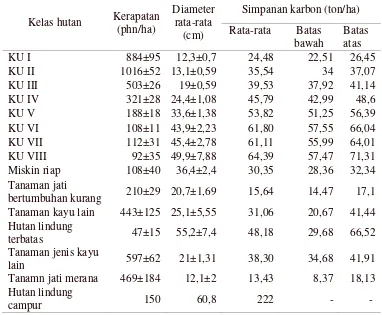

1. Rata-rata potensi simpanan karbon pada tegakan jati di kawasan KPH

Madiun ... 9

2. Biomassa dan kerapatan karbon di Nueva Ecija, Philipina ... 10

3. Volume pohon jati umur 9 tahun dan umur 20 tahun ... 27

4. Perubahan volume kayu jati mulai dari log hingga produk akhir ... 27

5. Persentase perubahan volume kayu jati mulai dari log hingga produk akhir (%)... 28

6. Potensi biomassa dan karbon tegakan jati ... 29

7. Potensi biomassa pada mebel (ton) ... 31

8. Persentase biomassa mebel terhadap biomassa log (%) ... 32

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

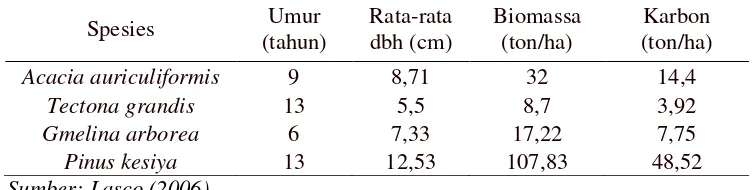

1. Distribusi kayu untuk industri mebel skala kecil di Jepara ... 24

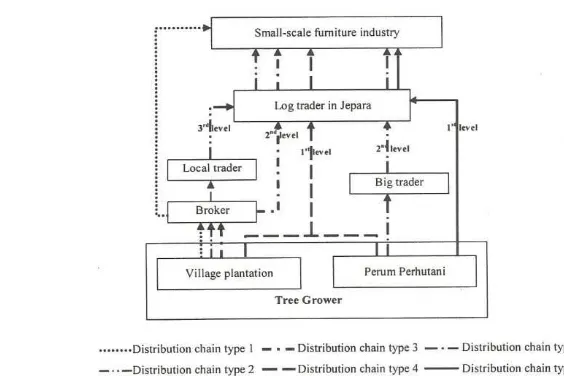

2. Konseptualisasi model yang dikembangkan ... 25

3. Jenis produk jati yang dijadikan bahan penelitian (bangku kebun, kursi sudut dan lemari) ... 29

4. Potensi biomassa dan karbon tegakan jati ... 30

5. Submodel dinamika pertumbuhan jati ... 33

6. Submodel pendugaan volume tegakan jati ... 33

7. Submodel pendugaan biomassa tegakan jati ... 34

8. Submodel industri mebel ... 35

9. Submodel karbon mebel ... 36

10.Perbandingan karbon pada tegakan dan karbon pada mebel ... 37

11.C mebel berdasarkan persentase alokasi kayu jati yang dijadikan mebel .. 38

12.Stok karbon tegakan jati pada skenario daur... 39

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPemanasan global merupakan salah satu isu lingkungan, salah satu akibat yang ditimbulkan yaitu berubahnya iklim dunia. Pemanasan global adalah dampak dari terakumulasinya gas CO2 di atmosfer sehingga menimbulkan efek rumah

kaca yaitu peningkatan suhu udara bumi secara global. Gas yang diemisikan dari permukaan bumi baik secara alami maupun aktifitas manusia (antropogenik) dapat mempengaruhi komposisi udara di atmosfer dan cenderung menimbulkan ketidakseimbangan suhu di atmosfer. Untuk memahami emisi karbon dioksida yang penting bagi gas rumah kaca perlu memahami siklus karbon.

Siklus karbon menggambarkan pergerakan karbon dari atmosfer ke permukaan bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Di permukaan bumi, karbon disimpan dalam biomassa pada setiap organisme. Karbon dioksida terkumpul sebagai karbon ketika tanaman tumbuh, dan tersimpan di dalam jaringan tubuh tanaman tersebut.

Di dalam hutan, karbon yang tersimpan dalam tumbuhan memiliki batasan waktu optimal dalam penyimpanannya. Pada kondisi klimaks, kemampuan hutan dalam menyimpan karbon cenderung stabil dibandingkan dengan tegakan muda (Bahruni 2010). Hutan produksi selain memiliki fungsi menyimpan karbon juga mempunyai fungsi ekonomi. Pohon dalam hutan akan menyerap karbon yang ada di udara selama proses fotosintesis namun ketika pohon tersebut ditebang tidak semua karbon akan terlepas secara langsung ke udara. Kandungan karbon pada pohon yang telah ditebang masih tersimpan dalam produk kayu sebagai manfaat nilai ekonomi hutan. Lama waktu karbon tersebut tersimpan tergantung dari masa pakai produk dan tingkat keawetan kayu yang digunakan.

Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki industri kerajinan dan mebel kayu jati. Berdasarkan Data Potensi Industri Kabupaten Jepara tahun 2009, terdapat 3.916 unit usaha furniture dari kayu dan 160 unit usaha kerajinan dari kayu. Banyaknya industri ini antara lain dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku kayu jati dan kualitas kayu jati yang bagus. Secara umum bahan baku untuk industri berasal dari hutan jati yang dikelola oleh Perum Perhutani dan hutan rakyat. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara tahun 2009, jumlah produksi hasil hutan kayu bulat khususnya jati untuk pemanfaatan industri tahun 2008 di Kabupaten Jepara yang berasal dari Perhutani sejumlah 81.818 m3 dan 223,96 m3 berasal dari hutan rakyat. Keefektifan karbon yang tersimpan dalam produk kayu sangat tergantung pada cara penggunaannya sepanjang umur proyek. Produk kayu seperti mebel kayu jati untuk produk jangka menengah dan panjang menjadi tambahan persediaan karbon. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai jumlah karbon yang tersimpan dalam mebel kayu jati mulai dari hutan hingga konsumen akhir.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui alur pembuatan mebel mulai dari pohon dihutan hingga ke konsumen akhir.

2. Menghitung jumlah simpanan karbon pada tegakan, log, serta produk kayu berupa mebel.

3. Menyusun model pendugaan simpanan karbon pada mebel jati mulai dari hutan sampai produk akhir.

1.3 Manfaat Penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Jati

Tanaman jati yang tumbuh di Indonesia berasal dari India. Tanaman ini mempunyai nama ilmiah Tectona grandis Linn.f. Secara historis, nama tectona berasal dari bahasa Portugis (tekton) yang berarti tumbuhan yang memiliki kualitas tinggi. Di negara asalnya, tanaman jati dikenal dengan banyak nama daerah, seperti ching-jagu (di wilayah Asam); saigun, segub (Bengali); tekku

(Bombay) (Sumarna 2001).

Jati memiliki persebaran yang cukup luas, meliputi sebagian besar India, Myanmar, Laos, Kamboja, bagian barat Thailand dan Indo-China. Di Indonesia, jati terdapat di sebagian Pulau Jawa dan beberapa kepulauan kecil seperti di Muna, Kangean, Sumba dan Bali. Tempat tumbuh yang optimal 0-700 m dari permukaan laut. Di Indonesia, memang masih dijumpai jati pada ketinggian 1300 m dpl, tetapi pertumbuhannya menjadi kurang optimal (Mahfudz et al. 2005).

Jati tidak terlalu terikat pada satu jenis tanah tertentu, tetapi jati tumbuh baik pada tanah yang sarang, mengandung Ca dan P cukup serta pH tanah antara 6-8. Pada tanah yang berbatu-batu, kekurangan air, sangat kering dan jelek aerasinya, termasuk juga tanah yang dangkal, pertumbuhan jati dapat menjadi sangat bengkok dan bercabang rendah.

Kondisi lingkungan yang baik untuk jati adalah daerah dengan musim kering yang nyata (meski bukan syarat mutlak), memiliki curah hujan 1200-3000 mm/tahun. Intensitas cahaya cukup tinggi, 75-100% dan suhu berkisar 22°-31° C (Mahfudz et al. 2005).

dan agak terpadu. Permukaan kayu licin agak berminyak dan memiliki gambaran yang indah (Sumarna 2001).

Secara fenologis, tanaman jati tergolong tanaman yang menggugurkan daun (deciduous) pada saat musim kemarau, antara bulan November hingga Januari. Setelah gugur, daun akan tumbuh lagi pada bulan Januari atau Maret. Tumbuhnya daun ini juga secara umum ditentukan oleh kondisi musim.

Ditinjau dari sifat fisiknya, kayu jati mempunyai berat jenis 0,62-0,75 dan memiliki kelas kuat II dengan penyusutan hingga kering tanur 2,8% sampai 5,3%. Ditinjau dari sifat mekaniknya, kayu jati memiliki keteguhan lentur statik 718 (kg/cm2) dan tegangan batas patah 1031 (kg/cm2) serta modulus elastisitas kayu sekitar 127,7 (1000 kg/cm2). Sedangkan keteguhan tekan sejajar arah serat maksimum 550 (kg/cm2) (Sumarna 2001).

Sifat kimia kayu jati memiliki kadar selulosa 47,5%, lignin 29,9%, pentosan 14,4%, abu 1,4% dan silika 0,4%, serta nilai kalor 5.081 kal/gram. Keawetan kayu sesuai hasil uji terhadap Cryptotermes cynocephalus, jamur dan rayap tergolong kelas II. Artinya, kayu tersebut dapat terserang rayap dalam kapasitas rendah dengan kondisi kayu yang dipengaruhi oleh umur pohon, semakin tua semakin sulit terserang rayap. Keawetan kayu dapat diusahakan dengan pelaburan Carbolineum dan NaF.

Sifat fisik dan kimia tanaman jati konvensional akan sangat ditentukan oleh kondisi lahan, iklim, serta lingkungan tempat tumbuh. Pada kawasan hutan dataran rendah dengan kandungan hara optimal, curah hujan 750-1500 mm/th, suhu udara nisbi 34°C sampai 42°C, dan kelembaban sekitar 70%, akan diperoleh kualitas produk kayu yang memiliki struktur kambium dengan tebal kulit kayu 0,4-1,8 cm, serat halus berwarna cokelat terang, sedangkan bagian teras berwarna cokelat-cokelat tua dan cokelat-kemasan (Sumarna 2001).

Saat ini, karena makin tingginya apresiasi masyarakat terhadap kayu jati, penggunaan kayu jati lebih terfokus kepada pemanfaatan yang menonjolkan nilai estetika. Menariknya penampilan kayu jati karena warna kayu teras dan kayu gubalnya yang bervariasi, dari cokelat muda, cokelat kelabu, sampai cokelat merah tua atau merah cokelat. Kdang-kadang diselingi warna putih kekuningan dengan lingkaran tumbuh tampak jelas, baik pada bidang transversal maupun radial, sehingga menimbulkan ornament yang indah. Karenanya, penggunaannya lebih banyak diarahkan untuk keperluan pembuatan bahan mebel atau furniture

dan bahan baku pembuatan kerajinan (handicraft). Sebagian lagi digunakan untuk keperluan bahan bangunan dan industri (Tini & Amri 2002).

2.2 Karbon ( C )

Dinamika karbon di alam dapat dijelaskan secara sederhana dengan siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia yang mencakup pertukaran/perpindahan karbon diantara biosfer, pedosfer, geosfer, hidrosfer dan atmosfer bumi. Siklus karbon sesungguhnya merupakan suatu proses yang rumit dan setiap proses saling mempengaruhi proses lainnya (Sutaryo 2009).

Hutan, tanah, laut dan atmosfer semuanya menyimpan karbon yang berpindah secara dinamis diantara tempat-tempat penyimpanan tersebut sepanjang waktu. Tempat penyimpanan ini disebut dengan kantong karbon aktif (active carbon pool). Penggundulan hutan akan mengubah kesetimbangan karbon dengan meningkatkan jumlah karbon yang berada di atmosfer dan mengurangi karbon yang tersimpan di hutan, tetapi hal ini tidak menambah jumlah keseluruhan karbon yang berinteraksi dengan atmosfer (Sutaryo 2009).

Menurut Whitmore (1985) umumnya karbon menyusun 45–50% berat kering dari pertumbuhan. Sejak reaksi lain karbondioksida meningkat secara global di atmosfer, diketahui sebagai masalah lingkungan, berbagai ekolog tertarik untuk menghitung jumlah karbon yang tersimpan di hutan. Hutan tropika mengandung biomassa dalam jumlah besar dan oleh karena itu hutan tropika dapat menyediakan simpanan penting karbon. Kegiatan deforestasi menghasilkan emisi tahunan yang tinggi dan memberikan kontribusi yang besar terhadap efek rumah kaca. Emisi gas terbesar yang dihasilkan kegiatan deforestasi adalah CO2. Karbon

ke permukaan tanah, dan sebagai material sukar lapuk di dalam tanah (Whitmore 1985).

Tumbuhan akan mengurangi karbon di atmosfer (CO2) melalui proses

fotosintesis dan menyimpannya dalam jaringan tumbuhan. Sampai waktunya karbon tersebut tersikluskan kembali ke atmosfer, karbon tersebut akan menempati salah satu dari sejumlah kantong karbon. Karbon juga masih tersimpan pada bahan organik mati dan produk-produk berbasis biomassa seperti produk kayu baik ketika masih dipergunakan maupun sudah berada di tempat penimbunan. Karbon dapat tersimpan dalam kantong karbon dalam periode yang lama atau hanya sebentar. Peningkatan jumlah karbon yang tersimpan dalam karbon pool ini mewakili jumlah karbon yang terserap dari atmosfer (Sutaryo 2009). Pada ekosistem daratan, karbon tersimpan dalam 3 komponen pokok, yaitu (Hairiah & Rahayu 2007):

a. Biomassa: masa dari bagian vegetasi yang masih hidup yaitu tajuk pohon, tumbuhan bawah atau gulma dan tanaman semusim

b. Nekromasa: masa dari bagian pohon yang telah mati baik yang masih tegak di lahan (batang atau tunggul pohon), atau telah tumbang/tergeletak di permukaan tanah, tonggak atau ranting dan daun-daun gugur (seresah) yang belum terlapuk.

c. Bahan organik tanah: sisa makhluk hidup (tanaman, hewan dan manusia) yang telah mengalami pelapukan baik sebagian maupun seluruhnya dan telah menjadi menjadi bagian dari tanah. Ukuran partikel biasanya lebih kecil dari 2 mm.

2.3 Biomassa

Biomassa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu biomassa di atas permukaan tanah (above ground biomass) dan biomssa di bawah permukaan tanah (below ground biomass).

Biomassa tumbuhan bertambah karena tumbuhan menyerap CO2 dari

udara dan mengubah zat tersebut menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Laju pengikatan biomassa disebut produktivitas primer bruto. Hal ini tergantung pada luas daun yang terkena sinar matahari, intensitas penyinaran, suhu dan ciri–ciri jenis tumbuhan masing–masing. Sisa dari hasil respirasi yang dilakukan tumbuhan disebut produksi primer bersih. Lebih lanjut disebutkan bahwa jumlah biomassa di dalam hutan adalah hasil dari perbedaan antara produksi melalui fotosintesis dengan konsumsi melalui respirasi dan proses penebangan (Whitten et al. 1984).

2.4 Pendugaan dan Pengukuran Biomassa

Menurut Brown (1997) ada dua pendekatan untuk menduga biomassa dari pohon, yaitu pendekatan pertama berdasarkan pendugaan volume kulit sampai batang bebas cabang yang kemudian dirubah menjadi kerapatan biomassa (ton/ha), sedangkan pendekatan kedua secara langsung dengan menggunakan persamaan regresi biomassa atau lebih dikenal dengan persamaan Allometrik. Pendugaan biomassa pada pendekatan pertama menggunakan persamaan berikut: Biomassa di atas tanah (ton/ha) = VOB x WD x BEF ……(Brown 1997)

Keterangan:

VOB = Volume batang bebas cabang dengan kulit (m3/ha),

WD = Kerapatan kayu (biomassa kering oven (ton) dibagi volume biomassa (m3)

BEF = Perbandingan total biomassa pohon kering oven di atas tanah dengan biomassa kering oven volume inventarisasi hutan. Pendekatan kedua penentuan kerapatan biomassa dengan menggunakan persamaan regresi biomassa berdasarkan diameter batang pohon. Dasar dari persamaan regresi ini adalah hanya mendekati biomassa rata–rata per pohon menurut sebaran diameter, dengan menggabungkan sejumlah pohon pada setiap kelas diameter dan menjumlahkan (total) seluruh pohon untuk seluruh kelas diameter.

Keterangan:

Y = berat kering per pohon (kg), dan D = diameter setinggi dada (130 cm), a dan b merupakan konstanta.

Ketterings et al. (2001) mengemukakan model pengukuran biomassa hutan campuran sekunder seperti yang dilakukan di hutan Sepunggur Jambi, dengan memasukkan peubah berat jenis kedalam persamaan:

Y = 0,11 D 2+C ………..Ketterings et al. (2001) Keterangan:

Y = Biomassa berat kering pohon (kg) D = Diameter pohon setinggi dada (cm)

= Berat jenis kayu (g/cm3 ) C = Konstanta sebesar 0,62

Pengukuran biomassa vegetasi dapat memberikan informasi tentang nutrisi dan persediaan karbon dalam vegetasi secara keseluruhan, atau jumlah bagian-bagian tertentu. Mengukur biomassa vegetasi pohon tidaklah mudah, khususnya pada hutan campuran dan tegakan tidak seumur.

Brown (1997) menyatakan bahwa pada pendugaan cadangan biomassa atau karbon pada vegetasi, pengukuran diameter bervariasi yaitu untuk daerah kering dengan laju pertumbuhan pohon sangat lambat, biasa digunakan batas minimum 2,5 cm dan untuk daerah yang beriklim basah, batas minimum pengukuran diameter yang digunakan 2,5–10 cm, akan tetapi secara umum biasa digunakan ukuran diameter minimum 5 cm.

2.5 Tinjauan Hasil Penelitian Tentang Karbon

Penelitian tentang potensi karbon pada hutan jati seperti yang dilakukan oleh Ojo (2003) yang menduga potensi biomassa di KPH Madiun yang hasilnya seperti disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Rata-rata potensi simpanan karbon pada tegakan jati di kawasan KPH

bertumbuhan kurang 210±29 20,7±1,69 15,64 14,47 17,1 Tanaman kayu lain 443±125 25,1±5,55 31,06 20,67 41,44

45% biomassanya, berbeda dengan Brown yang mengkonversi karbon dari 50% biomassa.

Tabel 2 Biomassa dan kerapatan karbon di Nueva Ecija, Philipina

Spesies Umur

2.6 Sistem, Model dan Simulasi

Manetsch dan Park, (1979) dalam Eriyanto (2003), sistem adalah suatu gugus dari elemen yang saling berhubungan dan terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan atau suatu gugus dari tujuan–tujuan. Sedangkan sub-sistem adalah suatu unsur atau komponen fungsional dari suatu sistem, yang berperan dalam pengoperasian sistem tersebut.

Menurut Purnomo (2004), analisis sistem lebih mendasarkan pada kemampuan kita untuk memahami fenomena dari data yang tersedia. Analisis sistem adalah sebuah pemahaman yang berbasis pada proses, sehingga sangat penting untuk berusaha memahami proses-proses yang terjadi. Membuat analogi-analogi terkadang merupakan cara yang penting untuk memahami sesuatu. Keyakinan akan adanya isomorisme antar beragam sistem menjadikan pemahaman terhadap sesuatu menjadi mungkin, bahkan pada suatu sistem yang kita buta sekali akan perilakunya.

Analisis sistem berguna untuk mendekati masalah yang secara intuitif dapat digolongkan kedalam organized complexities atau kompleksitas yang terorganisasi dan tidak mungkin diselesaikan dengan pendekatan analitis dengan matematika. Sistem kompleks artinya sistem tersebut kompleks tetapi kita yakin ada sebuah pola pada sitem tersebut. Disebut intuitif, karena apakah sebuah sistem terorganisasi atau tidak lebih merupakan keyakinan kita daripada sesuatu yang dapat tersaji secara empiris.

dunia nyata kedalam dunia tak nyata atau maya tanpa kehilangan sifat-sifat utamanya.

Pemodelan sistem adalah pengetahuan dan seni. Sebuah pengetahuan karena ada logika yang jelas ingin dibangunnya dengan urutan yang sesuai. Sebuah seni, karena pemodelan mencakup bagaimana menuangkan persepsi manusia atas dunia nyata dengan segala keunikannya.

Menurut Grant et al. (1997), analisis sistem adalah studi yang dibentuk dari satu atau beberapa sistem, atau sifat-sifat umum dari sistem. Holistic adalah filosofi untuk mempelajari perilaku total (atau atribut-atribut total lain) dari beberapa sistem yang kompleks. Analisis sistem adalah pendekatan filosofis dan kumpulan-kumpulan teknik, termasuk simulasi yang dikembangkan secara eksplisit untuk menunjukkan masalah yang berkaitan dengan sistem kompleks. Analisis sistem menekankan pada pendekatan holistic untuk memecahkan masalah dan menggunakan model matematika unruk mengidentifikasi dan mensimulasikan karakteristik yang penting dari sistem kompleks.

Tahapan analisis sistem menurut Grant et al. (1997), yaitu formulasi model konseptual, spesifikasi model kuantitatif, evaluasi model, dan penggunaan model.

1) Formulasi Model Konseptual

Tujuan tahapan ini adalah untuk menentukan suatu konsep dan tujuan model sistem yang akan dianalisis. Penyusunan model konseptual ini didasarkan pada kenyataan nyata di alam dengan segala sistem yang terkait antara yang satu dengan yang lainnya serta saling mempengaruhi sehingga dapat mendekati keadaan yang sebenarnya. Kenyataan yang ada di alam dimasukkan dalam simulasi dengan memperhatikan komponen-komponen yang terkait sesuai dengan konsep dan tujuan melakukan pemodelan simulasi. Tahapan ini terdiri dari enam langkah sebagai berikut:

1. Penentuan tujuan model 2. Pembatasan model

Setiap komponen yang masuk dalam ruang lingkup sistem dikategorisasikan ke dalam berbagai kategori sesuai dengan karakter dan fungsinya sebagai berikut:

a. State variable, yang menggambarkan akumulasi materi dalam sistem. b. Driving variable, variable yang dapat mempengaruhi variable lain

namun tidak dapat dipengaruhi oleh sistem.

c. Konstanta, adalah nilai numerik yang menggambarkan karakteristik sebuah sistem yang tidak berubah atau suatu nilai yang tidak mengalami perubahan pada setiap kondisi simulasi.

d. Auxiliary variable, variable yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi sistem.

e. Material transfer, menggambarkan transfer materi selama periode tertentu. Material transfer terletak diantara dua state, source dan state,

source dan sink.

f. Information transfer, menggambarkan penggunaan informasi tentang

state dari sistem untuk mengendalikan perubahan state.

g. Source dan sink berturut-turut menggambarkan asal (awal) dimulainya proses dan akhir dari masing-masing transfer materi.

4. Pengidentifikasian hubungan antar komponen.

5. Menyatakan komponen dan hubungannnya dalam model yang lazim. 6. Menentukan pola perilaku dari model sesuai dengan pengetahuan dan teori

yang ada.

7. Menggambarkan pola yang diharapkan dari perilaku model.

2) Spesifikasi Model Kuantitatif

3) Evaluasi Model

Evaluasi model berguna untuk mengetahui keterandalan model sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Langkah-langkah dalam evaluasi model meliputi:

1. Mengevaluasi kewajaran model dan kelogisan model

2. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat kewajaran perilaku model jika dilakukan perubahan salah satu parameter dalam model secara ekstrim.

4) Penggunaan Model

Tujuan tahapan ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi pada awal pembuatan model. Tahapan ini melibatkan perencanaan dan simulasi beberapa skenario.

Untuk pemodelan yang lebih fleksibel, Purnomo (2004) menyarankan agar dilakukan dengan fase-fase sebagai berikut:

a) Identifikasi isu, tujuan dan batasan

b) Konseptualisasi model dengan menggunakan ragam metode seperti diagram kotak dan panah, diagram sebab–akibat, diagram stok (stock) dan aliran (flow), diagram case, diagram klas dan diagram sekuens. c) Spesifikasi model, yaitu merumuskan makna diagram, kuantifikasi dan

atau kualifikasi komponen model ( jika perlu).

d) Evaluasi model, yaitu mengamati kelogisan model dan membandingkan dengan dunia nyata atau model yang serupa (jika ada dan perlu).

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu PenelitianPenelitian ini dilaksanakan di hutan jati milik rakyat dan milik Perum Perhutani Wilayah Pati Utara Kabupaten Jepara. Selain itu penelitian juga dilakukan di tempat penggergajian kayu, industri pengolahan kayu jati serta

showroom mebel yang berlokasi di Kabupaten Jepara. Pengambilan data dilakukan bulan September hingga Oktober 2010.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan atau obyek yang digunakan dalam penelitian adalah tegakan jati rakyat yang dimiliki masyarakat di lokasi penelitian dan hutan jati yang dikelola oleh Perhutani, serta log yang akan dijadikan mebel di industri yang ada disekitar lokasi penelitian.

Beberapa alat yang dipergunakan seperti alat pengukur keliling (pita ukur),

tally sheet, alat pengukur jarak (meteran), peralatan tulis kantor, kalkulator, perangkat keras (hardware) berupa seperangkat komputer, serta perangkat lunak (software) berupa program-program komputer untuk mengolah data seperti

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, STELLA 9.0.2 dan Vensim.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data tegakan dengan cara membuat plot ukuran 20 m x 50 m sebanyak 3 ulangan untuk masing–masing lokasi hutan jati. Pada masing-masing plot diukur diameter dan tinggi setiap pohon.

3.4 Pengolahan Data

3.4.1 Perhitungan Biomassa Tegakan

Perhitungan biomassa pohon akan menggunakan persamaan allometrik berdasarkan Purwanto & Shiba (2005) yaitu:

Ws = 0,0287 (D2H)0,9586 ...(1)

WB= 0,0058 (D 2

H)1,0380 ...(2) WL= 0,0660 (DB2)0,8759 ...(3)

Keterangan: D = Diameter pohon setinggi dada ( cm) H = Tinggi total pohon (m)

DB= Diameter cabang (cm) dimana DB= 0,9258 (D)0,9524

Ws= Biomassa berat kering batang (kg)

WB= Biomassa berat kering cabang (kg)

WL= Biomassa berat kering daun (kg)

Biomassa berat kering pohon dihitung dari penjumlahan WS, WB, dan WL.

Sebagai perbandingan akan digunakan persamaan allometrik yang dikembangkan oleh Buvaneswaran et al. (2006) yaitu:

B = 0,142 x D 2,469 ...(Buvaneswaran et al. 2006) Keterangan: Y = Biomassa berat kering pohon (kg/pohon)

D = Diameter pohon setinggi dada ( cm)

Biomassa rata–rata tegakan per hektar dihitung dari biomassa rata-rata 3 plot dikalikan 10 karena rata-rata luas tiap plot adalah 0,1 ha, sehingga untuk mencari biomassa per hektarnya harus dikalikan 10.

3.4.2 Perhitungan Kerapatan Kayu

Contoh uji penetapan kerapatan kayu berukuran 2 cm x 2 cm x 2 cm. Penetapan kerapatan kayu dilakukan dengan cara, contoh uji ditimbang dalam keadaan basah untuk mendapatkan berat awal dan diukur volumenya. Contoh uji dikeringkan dalam tanur selama 24 jam dengan suhu 103±2 °C, kemudian ditimbang untuk mengetahui berat kering.

Berat kering (g)

WD = ...(Hairiah & Rahayu 2007) Volume (cm 3 )

3.4.3 Perhitungan Biomassa Mebel

Pendugaan biomassa mebel menggunakan metode pendekatan volume seperti yang diusulkan Brown namun dengan beberapa modifikasi seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai pendugaan dan pengukuran biomassa.

Perhitungan volume mebel rata-rata melalui tahapan berikut:

1. Mengukur diameter dan panjang log untuk mencari volume per kayu log dengan bantuan Tabel Isi Kayu Bundar Jati, dilanjutkan menghitung volume pada papan, mebel dan komponen.

2. Volume pada papan, mebel dan komponen tambahan dihitung dengan cara mengalikan dimensi panjang, lebar, dan tinggi setiap bentuk kayu.

Volumebentuk kayu = Panjang x Lebar x Tinggi

3. Untuk mencari biomassa log, papan, mebel, dan komponen tambahan dicari dari volume masing-masing bentuk kayu dan kerapatan kayu contoh.

B = Volume kayu x kerapatan kayu

B adalah biomassa per m3 , kerapatan kayu yang digunakan 0,59 gr/cm3 (berdasarkan uji laboratorium)

3.4.4 Perhitungan Karbon

Karbon diduga melalui biomassa yaitu dengan mengkonversi setengah dari jumlah biomassa, karena hampir 50% dari biomassa pada vegetasi hutan tersusun atas unsur karbon (Brown 1997) yaitu dengan menggunakan rumus:

C = B x 0,5 Keterangan: C = Karbon (ton) B = Biomassa (ton )

0,5 = faktor konversi untuk pendugaan karbon.

3.4.5 Metode Analisis

menekankan pada sebuah analisis dan desain secara keseluruhan, dari sebuah komponen atau bagian-bagian. Pendekatan sistem melihat suatu permasalahan dari luar dan memperhitungkan dari setiap segi dan variabel, dan hubungan sosial dengan aspek-aspek teknologi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemodelan sistem yang merupakan bagian dari pendekatan sistem. Pendekatan ini dilakukan untuk menghadapi permasalahan yang kompleks dan tidak mungkin diselesaikan dengan pendekatan analitis. Pendekatan analitis adalah suatu pendekatan yang memanfaatkan persamaan-persamaan deduktif untuk menggambarkan keseluruhan sistem dan dinamikanya. Purnomo (2005) menyebutkan bahwa analisis sistem mendasarkan pada kemampuan untuk memahami fenomena dari jumlah data yang tersedia. Analisis sistem adalah sebuah pemahaman yang berbasis pada proses, sehingga sangat penting untuk berusaha memahami proses-proses yang terjadi. Analisis sistem juga menguraikan suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan dan kebutuhan-kebutuhan yang terjadi pada dunia nyata yang diharapkan menjadi umpan balik informasi, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.

3.4.6 Pembuatan Model dan Analisis Data 3.4.6.1 Identifikasi Isu, Tujuan dan Batasan

Identifikasi isu, tujuan dan batasan penting dilakukan untuk mengetahui dimana sebenarnya pemodelan perlu dilakukan. Membuat tujuan secara spesifik agar semakin memudahkan proses pembuatan model, dalam hal ini peneliti membatasi lingkup penelitian pada produk-produk mebel kayu jati yang diolah di Kabupaten Jepara. Sedangkan isu yang diangkat adalah mencari model simpanan karbon dari hutan sampai dengan produk kayu jati berupa mebel.

3.4.6.2 Konseptualisasi Model

dibuat. Memasukkan data yang telah diolah ke dalam model (sebagai input) dan membuat simulasi.

3.4.6.3 Spesifikasi Model

Melakukan perumusan yang lebih detail dari setiap hubungan yang ada dalam model konseptual. Jika pada model konseptual, hubungan dua komponen dapat digambarkan dengan anak panah, maka pada fase ini anak panah tersebut dapat berupa persamaan numerik dengan satuan-satuan yang jelas. Peubah waktu yang dapat digunakan dalam pemodelan juga harus ditentukan.

3.4.6.4 Evaluasi Model

Fase ini bertujuan untuk melihat apakah relasi yang dibuat telah logis sesuai dengan harapan atau perkiraan. Tahapan dalam fase ini adalah:

a) Pengamatan kelogisan model dan membandingkan dengan kenyataan pada dunia nyata

b) Mengamati perilaku model dengan harapan atau perkiraan yang digambarkan pada fase konseptualisasi model.

c) Membandingkan antara perilaku model dengan data yang didapat dari sistem atau dunia nyata.

Proses pengujian kewajaran dan kelogisan model adalah melakukan pembandingan dunia nyata dengan model yang dibuat.

3.4.6.5 Penggunaan Model

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak dan Kondisi Wilayah Geografis

Secara geografis Kabupaten Jepara terletak 110°9’48.02”-110°58’37.40” BT dan 5°43’20.67”-6°47’25.83” LS. Luas administrasi seluas 100.413,189 ha atau sekitar 1.004,13 km² (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jepara 2009).

Wilayah administrasi terbagi atas 16 Kecamatan yaitu Kedung, Pecangan, Kalinyamatan, Welahan, Mayong, Nalumsari, Batealit, Tahunan, Jepara, Mlonggo, Pakisaji, Bangsri, Kembang, Keling, Donorojo dan Karimunjawa. Kabupaten Jepara terdiri dari 183 desa dan 11 kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Pati dan Kudus Sebelah Selatan : Kabupaten Demak

Sebelah Barat : Laut Jawa

Kabupaten Jepara memiliki 3 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Balong Ds yang memiliki luasan 63.269,12 ha; DAS Juana Ds dengan luas sebesar 14,74 ha; serta DAS Serang Ds seluas 34.859,43 ha dengan total luas dari ketiga DAS tersebut yaitu sebesar 98.143,29 ha (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jepara 2009).

4.2 Ketinggian Tempat dan Solum Tanah

Kabupaten Jepara secara garis besar memiliki pembagian alam yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Daerah dataran tinggi dengan ketinggian > 100 mdpl dengan kelerengan antara 25–40% meliputi Kecamatan Batealit, Mlonggo, Pakisaji, Bangsri, Kembang, Keling, Donorojo, Mayong dan Nalumsari.

2. Daerah dataran sedang dengan ketinggian antara 50–100 mdpl dengan kelerengan antara 8–15% meliputi sebagian Kecamatan Tahunan, Mlonggo, Pakisaji, Bangsri, Kembang, Keling, Donorojo, Mayong, Nalumsari dan Karimunjawa.

Mlonggo, Pakisaji, Bangsri, Kembang, Keling, Donorojo, Mayong, Nalumsari dan Karimunjawa.

4.3 Jenis dan Tekstur Tanah

Ada 5 jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Jepara yaitu :

1. Andosol Coklat, terdapat di perbukitan bagian utara dan puncak Gunung Muria seluas 3.525,469 ha (3,15%).

2. Regusol, terdapat di bagian utara seluas 2.700,857 ha (2,69%).

3. Alluvial, terdapat di sepanjang pantai barat seluas 19.126,433 ha (19,05%). 4. Assosiasi Mediteran, terdapat di pantai barat seluas 9.667,857 ha (6,63%). 5. Latosol, adalah jenis tanah yang paling dominan di Kabupaten Jepara dan

terdapat di perbukitan Gunung Muria seluas 65.392,573 ha (65,12%).

Jenis tanah yang mendominasi di Kabupaten Jepara yaitu Latosol yang bersifat agak peka terhadap erosi, sisanya jenis tanah Andosol Coklat bersifat peka terhadap erosi dan Regosol sangat peka terhadap erosi.

Jenis tanah Alluvial sangat cocok untuk pertanian dan Assosiasi Mediteran yang mendominasi daerah pantai bertekstur kasar serta sulit diolah. Sementara untuk jenis Latosol sangat kondusif untuk Kabupaten Jepara yang didominasi penggunaan lahan sawah berpengairan, karena bertekstur tanah sedang dan mudah untuk diolah atau digarap. Secara garis besar, tekstur tanah di Jepara ini terbagi menjadi dua bagian yaitu tanah bertekstur sedang dengan luas sebesar 71.618 ha dan tanah bertekstur kasar seluas 28.794 ha (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jepara 2009).

4.4. Iklim

Jumlah hari hujan rata–rata dalam satu tahun di Kabupaten Jepara sebesar 133, sedangkan curah hujan rata-rata sebesar 3.616 mm. Curah hujan tertinggi pada bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, dan April. Bulan Juli sama sekali tidak hujan (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jepara 2009).

4.5 Sosial Ekonomi

4.5.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

96.535 jiwa atau 8,8% terdapat di Kecamatan Tahunan dan Pakisaji dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Karimunjawa (8.687 jiwa atau 0,80%).

Kepadatan penduduk Kabupaten Jepara mencapai 1.086 jiwa per km². Penduduk terpadat berada di Kecamatan Jepara (3.087 jiwa per km²), sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Karimunjawa (122 jiwa per km²).

4.5.2 Keadaan Umum Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Jepara adalah sektor industri (44,93%) dan pertanian (18,49%), selebihnya berusaha/bekerja di sektor pertambangan, listrik, konstruksi, keuangan, dan jasa-jasa (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jepara 2009).

4.5.3 Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian mencirikan kemajuan daerah secara fluktuatif dari waktu ke waktu, dilihat dari tingkat daya beli masyarakat, perputaran uang, makin banyaknya penyedia modal (lembaga keuangan), investor, bangunan gedung, jalan, perhotelan dsb. Kabupaten Jepara memiliki sarana pasar yang makin meningkat meliputi 60 pasar umum, 7 pasar hewan, 2 pusat perbelanjaan dan pasar buah, pasar swalayan, pasar sepeda masing-masing 1 buah, serta mini market sebanyak 54 buah. Lembaga Keuangan BUMD 9 buah, BPR 44 buah, 11 buah lembaga keuangan milik pusat, propinsi dan daerah (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jepara 2009).

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pemodelan Siklus Karbon dan Pendekatan Sistem5.1.1. Identifikasi Isu, Tujuan, dan Batasan

Hutan mempunyai peran penting dalam menyerap CO2 yang digunakan

dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan O2 dan sebagian besar energi

tersebut berada dalam bentuk biomassa. Heriansyah (2005) mengatakan bahwa banyaknya materi organik yang tersimpan dalam biomassa hutan per unit luas dan per unit waktu merupakan pokok dari produktivitas hutan. Di permukaan bumi kurang lebih terdapat 90% biomassa yang terdapat dalam hutan berbentuk pokok kayu, dahan, daun, akar dan sampah hutan (serasah), hewan dan jasad renik.

Siklus karbon merupakan penyerapan dan emisi karbon yang hasil akhirnya berupa akumulasi atau stok karbon didalam hutan. Siklus karbon dipengaruhi oleh beberapa kondisi atau faktor yaitu kondisi vegetasi (jenis vegetasi dan umur tanaman), kondisi tempat tumbuh dan lingkungan (faktor edafis, suhu, kelembaban, curah hujan), serta kondisi pengelolaan dan gangguan (Bahruni 2010).

Hutan yang dikelola untuk tujuan simpanan karbon berperan dalam waktu terbatas, karena pada saat kondisi hutan klimaks atau telah mencapai daur, kemampuan hutan tersebut dalam menyerap karbon cenderung stabil dibandingkan pada tegakan muda. Pada hutan produksi yang dikelola secara lestari, setelah mencapai daur, pohon akan ditebang dan mengalami regenerasi sehingga kemampuan menyerap karbon dapat terus berlangsung.

Pada saat terjadi kegiatan penebangan, tidak semua karbon dilepaskan ke atmosfir dalam bentuk CO2. Emisi di hutan dapat terjadi jika ada kegiatan

digunakan berasal dari pohon jati berumur muda dan diproduksi di industri mebel pada skala kecil.

Hutan jati milik pemerintah di Kabupaten Jepara dikelola oleh Perum Perhutani Wilayah Pati Utara Kabupaten Jepara dengan total luas kawasan hutan yang dikelola seluas 14.006,50 ha meliputi 1.390,33 ha hutan produksi terbatas, 9.949,90 ha hutan produksi serta 2.342 ha hutan lindung. Mengingat lahannya yang cukup luas, hutan jati dipandang memiliki fungsi-fungsi non-ekonomis dan ekonomis yang penting. Sebagai fungsi non-ekonomis, hutan jati dapat berfungsi sebagai penyimpan biomassa hutan yang terdapat pada batang, daun maupun serasah. Dilihat dari fungsi ekonomi, tanaman jati dijadikan sebagai bahan baku industri mebel.

Jepara dikenal sebagai salah satu sentral industri kerajinan kayu maupun mebel yang berasal dari kayu jati. Bahan baku berupa kayu jati dipasok dari hutan jati milik Perum Perhutani dan hutan rakyat yang berada di Jepara maupun daerah sekitar Jepara. Para pengrajin mebel membeli bahan baku berupa log di penjual log ataupun langsung membelinya kepada pemilik hutan rakyat ketika masih berupa tegakan jati.

Kayu jati bahan baku mebel dalam bentuk log dibawa ke tempat penggergajian kayu atau sawmill untuk dipotong menjadi sortimen berbentuk papan dengan ketebalan sesuai dengan ukuran mebel yang dibuat. Untuk mengurangi kadar air maka papan jati dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari selama 1-2 hari. Setelah kadar air dirasa cukup maka papan jati dipotong menjadi komponen-komponen sesuai dengan ukuran mebel. Untuk industri skala menengah ataupun skala besar, setelah melalui proses perakitan dan

Gambar 1 Distribusi kayu untuk industri mebel skala kecil di Jepara. Pergerakan kayu jati (sebagai bahan baku industri mebel) mulai dari hutan jati, penjual log, sawmill, industri mebel, broker/showroom sampai dengan konsumen/pembeli hasil industri, merupakan perjalanan yang cukup panjang.

Terjadi perubahan bentuk selama pergerakan jati mulai dari pohon di hutan kemudian bahan baku log menjadi papan lalu mengalami proses menjadi bahan setengah jadi, dan dari bahan setengah jadi menjadi produk jadi berupa mebel. Proses yang mengubah bentuk dari log ke bentuk berikutnya, menghasilkan nilai karbon yang berbeda pada setiap tahapnya, yang kemudian disebut dengan siklus karbon pada mebel.

Tujuan penelitian ini adalah membuat model simpanan karbon pada mebel mulai dari hutan hingga produk akhir berupa produk jadi. Diharapkan dengan adanya model tersebut dapat diketahui gambaran mengenai jumlah karbon yang hilang selama proses produksi .

5.1.2 Konseptualisasi

karbon yang berasal dari limbah bahan baku. Dari informasi tersebut, maka model konseptual yang dikembangkan dapat disajikan melalui Gambar 2.

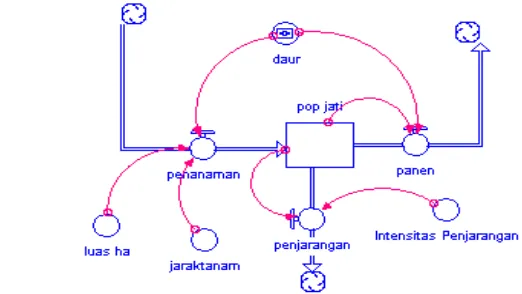

Gambar 2 Konseptualisasi model yang dikembangkan.

Model konseptual yang dikembangkan dideskripsikan melalui aliran dan stok. Model yang dibuat untuk menggambarkan siklus karbon pada mebel terdiri dari submodel dinamika pertumbuhan jati, submodel pendugaan volume tegakan jati, submodel pendugaan biomassa tegakan jati, submodel industri mebel, dan submodel karbon mebel.

Submodel dinamika pertumbuhan jati menggambarkan pertumbuhan pohon jati yang dipengaruhi oleh penanaman dan panen. Submodel pendugaan volume tegakan jati menggambarkan faktor yang mempengaruhi volume pohon jati sebagai bahan baku pembuatan mebel. Submodel pendugaan karbon tegakan jati menggambarkan jumlah kandungan karbon pada tegakan jati. Submodel industri mebel menggambarkan proses pembuatan mebel hingga produk akhir. Submodel karbon mebel menggambarkan jumlah kandungan karbon mulai dari log hingga produk akhir.

kandungan karbon karena hampir 50% dari biomassa pada vegetasi hutan tersusun atas unsur karbon (Brown 1997).

Karbon pada papan dipengaruhi oleh rendemen papan yang dihasilkan. Cacat pada log akan mengurangi jumlah rendemen papan, sedangkan diameter dan panjang log serta jenis alat gergaji yang digunakan akan meningkatkan jumlah rendemen papan. Semakin besar diameter dan panjang log yang dipakai didukung dengan alat gergaji yang modern maka rendemen papan juga semakin besar yang akan berpengaruh positif terhadap biomassa papan. Hubungan antara biomassa papan dengan stok karbon pada papan bersifat positif.

Pada proses pembuatan mebel, keahlian pengrajin dan alat yang digunakan dalam pembuatan mebel serta jenis produk yang dihasilkan akan berpengaruh positif terhadap rendemen mebel. Semakin besar rendemen mebel yang dihasilkan kandungan biomassa dan simpanan karbon juga semakin besar karena saling berhubungan positif. Hubungan negatif ditunjukkan pada hubungan antara dekomposisi dengan masa pakai mebel serta kualitas kayu. Semakin baik kualitas kayu maka masa pakai akan semakin lama dan proses terjadinya dekomposisi akan semakin lama.

5.1.3 Perubahan Volume Kayu Jati

Pengukuran volume pohon dibuat dengan menggunakan plot contoh seluas 0,1 ha sebanyak 3 kali ulangan, data yang diambil yaitu diameter dan tinggi total pohon. Jarak tanam yang digunakan di kedua lokasi yaitu 3m x 3m. Pada hutan rakyat tidak dilakukan kegiatan pemeliharaan berupa penjarangan, namun pada penelitian ini diasumsikan terjadi kegiatan penjarangan yang dilakukan setiap 5 tahun sekali baik pada hutan rakyat maupun hutan Perhutani. Kayu hasil penjarangan juga dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mebel.

Tabel 3 Volume pohon jati umur 9 tahun dan umur 20 tahun

Berdasarkan data diatas potensi volume pohon di kedua lokasi mempunyai nilai yang berbeda. Volume terbesar terdapat pada lokasi hutan rakyat yang ditanam pada tahun 1990 yaitu 172,17 m3/ ha. Hal ini dipengaruhi oleh umur tanam, tanaman jati di lokasi hutan rakyat yang berumur 20 tahun mempunyai diameter rata-rata yang besar yaitu 22,47 cm. Ini berdampak pada tingginya nilai rata-rata volume di lokasi tersebut. Sedangkan pada hutan milik Perhutani dengan umur tanam 9 tahun memiliki diameter rata-rata 11,62 cm dan volume total sebesar 37,80 m3 /ha.

Kayu dari hutan dipotong menjadi bagian-bagian log yang selanjutnya dibawa ke tempat penggergajian kayu atau sawmill untuk diproses menjadi bentuk papan. Tahap selanjutnya papan diproses menjadi komponen mebel untuk dibentuk menjadi mebel di industri pengolahan kayu. Pada penelitian ini diambil 3 jenis produk yaitu bangku kebun, kursi set dan lemari. Hasil pengolahan data untuk mendapatkan volume log hingga volume produk akhir berupa mebel disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Perubahan volume kayu jati mulai dari log hingga produk akhir

Kayu log yang dijadikan bahan baku pembuatan mebel memiliki diameter dan panjang yang berbeda, untuk bangku kebun diameter rata-rata yang digunakan yaitu 30 cm dan panjang rata-rata 1,93 m, kursi sudut memiliki diameter log 12 cm dan panjang log 1,39 m sedangkan lemari memiliki diameter

log 23 cm dan panjang log 1,60 m. Perbedaan pemilihan diameter dan panjang log disesuaikan dengan ukuran komponen pembuatan mebel.

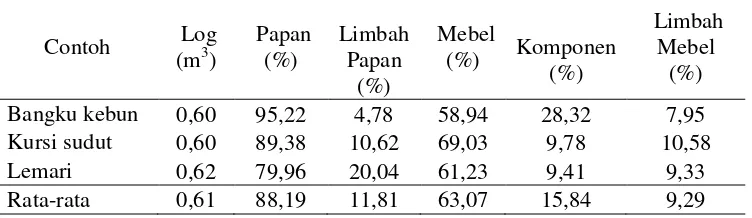

Setiap contoh mebel diambil rata-rata volume log 1 m3 . Hasil sisa atau limbah dari perubahan bentuk log menjadi bentuk papan yang memiliki volume terbanyak dihasilkan oleh produk lemari yaitu 0,21 m3 dari volume awal 1,052 m3. Rata-rata volume 1 m3 kayu log mampu menghasilkan produk akhir dengan volume rata-rata 0,65 m3 atau 63,07 % dan 0,16 m3 atau 15,84 % (Tabel 5) masih dapat dimanfaatkan untuk komponen pembuatan mebel yang lain. Sebanyak 11,81 % limbah dari perubahan log ke papan dan 9,29 % limbah mebel, yang berbentuk serbuk atau potongan-potongan kecil, oleh pengrajin mebel dimanfaatkan sebagai bahan bakar proses pengovenan mebel ataupun dijual ke penadah untuk bahan baku pembuatan tusuk gigi ataupun bahan bakar pembuatan batu bata. Volume limbah yang dihasilkan tergantung pada alat yang digunakan serta keahlian saat pemotongan dan pembuatan mebel.

Gambar 3 Jenis produk jati yang dijadikan bahan penelitian (bangku kebun, kursi sudut dan lemari).

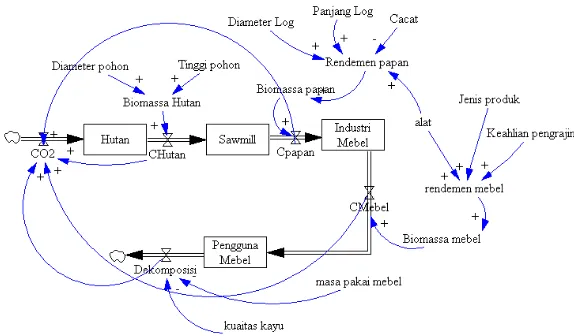

5.1.4 Potensi Biomassa dan Karbon

Biomassa merupakan jumlah total dari bahan organik hidup yang dinyatakan dalam berat kering oven ton per unit area (Brown 1997). Estimasi biomassa tanaman hutan sering dilakukan dengan metode allometrik, dan persamaan fungsi allometrik yang bersifat bebas tapak (site independent) telah dibuat untuk beberapa spesies (Ketterings et al. 2001). Hal ini diperlukan karena persamaan allometrik yang bersifat umum akan memudahkan pekerjaan estimasi biomassa tanaman yang tumbuh pada beberapa daerah geografi yang berbeda. Tabel 6 Potensi biomassa dan karbon tegakan jati

Lokasi Diameter (cm)

Tt (m)

Biomassa (ton/ha) Karbon (ton/ha) Buvaneswaran

et al. (2006)

Purwanto & Shiba

(2005)

Buvaneswaran

et al. (2006)

Purwanto & Shiba

(2005)

HR* 22,47 16,15 192,46 141,68 96,23 70,84

Perhutani** 11,62 10,44 45,30 33,21 22,65 16,61

Keterangan: * HR umur 20 tahun, ** Perhutani umur 9 tahun

menggunakan kedua model persamaan allometrik yang dicoba, penggunaan data diameter pohon mempengaruhi besaran nilai biomassa pada masing-masing model. Potensi biomassa dengan menggunakan persamaan allometrik Purwanto dan Shiba (2005) dihasilkan biomassa 141,68 ton/ha pada hutan rakyat dan 33,21 ton/ha pada Perhutani. Potensi biomassa dengan menggunakan persamaan allometrik Buvaneswaran et al. (2006) dihasilkan biomassa sebesar 192,46 ton/ha pada hutan rakyat dan 45,30 ton/ha pada Perhutani.

Gambar 4 Potensi biomassa dan karbon tegakan jati.

Biomassa tegakan dipengaruhi oleh faktor iklim seperti curah hujan dan suhu, selain itu juga dipengaruhi oleh umur tegakan, sejarah perkembangan vegetasi, komposisi dan struktur tegakan (Kusmana 1993). Dengan menggunakan faktor konversi 0,5 dari biomassa (Brown 1997), perhitungan karbon berdasarkan Purwanto & Shiba (2005) didapatkan hasil 70,84 ton/ha pada hutan rakyat dan 16,61 ton/ha pada hutan Perhutani. Sedangkan perhitungan berdasarkan Buvaneswaran et al. (2006) didapatkan hasil 96,23 ton/ha pada hutan rakyat dan 22,65 ton/ha pada hutan Perhutani (Gambar 4). Panshin dan de Zeeuw (1980) menyebutkan bahwa dimensi sel akan bertambah nilainya sesuai dengan bertambahnya umur pohon sampai pada umur tertentu dan ada variasi struktur anatomi yang dipengaruhi oleh perubahan umur kambium dan umur pohon. Dari

hasil tersebut, semakin lama umur suatu tegakan akan berdampak pada semakin besar pula nilai serapan karbon pada tegakan tersebut dikarenakan diameter pohon yang semakin besar.

Tabel 7 Potensi biomassa pada mebel (ton)

Contoh Log menggunakan metode pendekatan volume seperti yang diusulkan Brown (1997) yaitu dengan mengalikan volume dengan nilai kerapatan kayu. Berdasarkan uji laboratorium, nilai kerapatan kayu jati yang digunakan yaitu 0,59 gr/cm3 . Pada Tabel 7 disajikan hasil dari perhitungan biomassa pada mebel, dapat dilihat bahwa dalam volume 1 m3 log kayu tersimpan kandungan biomassa sebanyak 0.61 ton dan pengurangan jumlah biomassa terbesar dalam bentuk limbah terdapat pada sample lemari yaitu sebesar 0,12 ton. Contoh kursi sudut mampu menyimpan biomassa terbesar dibandingkan dengan sample lain yaitu 0,42 ton atau69,03% (Tabel 8) dari biomassa log, hal ini disebabkan karena contoh kursi sudut mempunyai volume yang besar dibandingkan dengan contoh lain (0,70 m3). Berdasarkan Table 8, sebanyak 88,19% biomassa log tersimpan dalam bentuk papan dan 63,07% tersimpan dalam bentuk mebel.

Tabel 8 Persentase biomassa mebel terhadap biomassa log

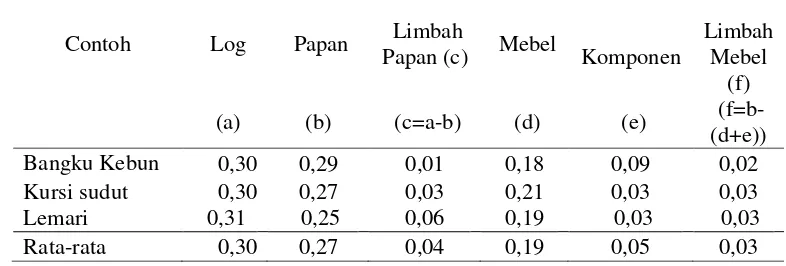

Berdasarkan Tabel 9, jumlah karbon yang terkandung dalam 1 m3 log kayu adalah 0,30 ton C/m3 dan 0,19 ton C/m3 tersimpan dalam bentuk mebel sampai jangka waktu mebel tersebut melapuk dan teremisi ke udara. Pada penelitian ini, konservasi karbon pada mebel terbesar terdapat pada sample kursi sudut sebesar 0,21 ton C/m 3 , sedangkan konservasi karbon pada mebel terkecil terdapat pada sample bangku kebun sebesar 0,18 ton C/m 3. Jumlah karbon 0,07 ton C/m3 yang dihasilkan selama proses produksi dalam bentuk serbuk maupun potongan kecil yang sebagian dimanfaatkan sebagai bahan bakar oven mebel akan langsung teremisi menjadi CO2 ke udara.

Tabel 9 Potensi karbon pada mebel (ton C/m3)

Contoh Log Papan Limbah

Papan (c) Mebel Komponen

Limbah Mebel

(f) (a) (b) (c=a-b) (d) (e)

(f=b-(d+e)) Bangku Kebun 0,30 0,29 0,01 0,18 0,09 0,02 Kursi sudut 0,30 0,27 0,03 0,21 0,03 0,03 Lemari 0,31 0,25 0,06 0,19 0,03 0,03 Rata-rata 0,30 0,27 0,04 0,19 0,05 0,03

5.1.5. Spesifikasi Model

Pemodelan siklus karbon pada mebel di Jepara menggunakan software

STELLA 9.0.2 terdiri dari beberapa submodel, antara lain:

1. Model Dinamika Pertumbuhan Jati

Gambar 5 Submodel dinamika pertumbuhan jati.

2. Pendugaan Volume Tegakan Jati

Submodel ini menggambarkan faktor yang mempengaruhi volume pohon jati sebagai bahan baku pembuatan mebel. Pendugaan volume tegakan jati dipengaruhi oleh populasi jati per ha dan volume pohon jati per pohon. Populasi jati yang dimaksud yaitu jumlah pohon tiap ha, sehingga semakin banyak jumlah pohon per ha maka volume tegakan jati yang akan dijadikan bahan baku mebel juga semakin besar. Submodel pendugaan volume tegakan jati seperti ditunjukkan pada Gambar 6.

Gambar 6 Submodel pendugaan volume tegakan jati. 3. Pendugaan Biomassa Tegakan Jati

tegakan digunakan faktor konversi 0,5 (Brown 1997). Submodel pendugaan biomassa tegakan jati dapat dilihat pada Gambar 7 di bawah ini.

Gambar 7 Submodel pendugaan biomassa tegakan jati.

4. Industri Mebel

menghasilkan limbah yang akan mempengaruhi jumlah mebel yang dihasilkan. Submodel industri mebel dapat dilihat pada Gambar 8 dibawah ini :

Gambar 8 Submodel industri mebel.

5. Karbon Mebel

Gambar 9 Submodel karbon mebel.

Karbon yang tersimpan pada mebel dalam jangka waktu tertentu akan mengalami pengurangan. Pengurangan jumlah karbon tersebut tergantung dari masa pakai dan perlakukan terhadap mebel. Mebel yang digunakan di luar ruangan akan berbeda masa pakai dan ketahanannya dibandingkan dengan mebel yang digunakan di dalam ruangan. Berdasarkan wawancara dengan pengrajin mebel dan konsumen, bangku kebun memiliki masa pakai 25 tahun sedangkan kursi set umumnya memiliki masa pakai 10 tahun.

5.2. Evaluasi Model

5.2.1 Mengevaluasi Kewajaran Model dan Kelogisan Model

Gambar 10 Perbandingan karbon pada tegakan dan karbon pada mebel. Karbon pada hutan jati yang dikelola dengan masa daur 60 tahun, jumlahnya semakin meningkat dengan bertambahnya umur, hal ini dikarenakan diameter pohon jati yang semakin bertambah setiap tahunnya. Dengan daur dan umur yang sama, apabila pohon jati dirubah bentuknya menjadi mebel tanpa memperhitungkan faktor pelapukan, awal tahun jumlah karbon pada mebel lebih sedikit dibandingkan dengan karbon pada tegakan. Hal ini dikarenakan pada pohon jati yang masih muda proporsi kayu teras yang menjadi bahan baku pembuatan mebel jumlahnya masih sedikit dan banyak yang menjadi limbah, sedangkan pada kayu jati dengan umur masak akan mempunyai jumlah karbon yang besar dikarenakan sebagian besar kayu teras dapat dimanfaaatkan sebagai mebel. Sehingga model dapat dikatakan logis dan wajar.

5.2.2 Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas dalam evaluasi model penyimpanan karbon pada mebel bertujuan untuk menentukan tingkat respon atau sensitivitas perilaku model yang dibangun apabila dilakukan perubahan komponen-komponen utama penyusun model atau dengan kata lain analisis sensitivitas dilakukan untuk mempelajari apakah pola umum perilaku dari model dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam parameter yang tidak pasti (Ford, 1999).

kayu jati yaitu 30%, 50%, 80%. Gambar analisis sensitifitas dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Keterangan :

1. Persen alokasi jati 30% 2. Persen alokasi jati 50% 3. Persen alokasi jati 80%

Gambar 11 C mebel berdasarkan persentase alokasi kayu jati yang dijadikan mebel.

Persentase alokasi jati dipengaruhi oleh jumlah pohon yang dihasilkan pada saat pemanenan dan penjarangan. Penerapan sistem pemanenan yang baik dan pengaruh tempat tumbuh seperti kondisi tanah, cuaca atau iklim setempat akan menambah persentase jumlah pohon yang akan dijadikan bahan baku dikarenakan kualitas pohon yang baik. Sebaliknya cacat pada pohon serta cacat pada proses pemanenan akan mengurangi persentase bahan baku. Pada persen alokasi jati 80%, jati ditanam dengan kondisi tanah yang mengandung Ca dan P cukup serta penerapan teknologi pemanenan akan dihasilkan jumlah pohon yang banyak dengan kualitas pohon yang baik untuk dijadikan mebel. Pada persentase alokasi jati 30%, kondisi lingkungan tempat tumbuh jati kurang baik, tanah berbatu dan kekurangan air sehingga persentase pohon jati dengan kualitas baik sebagai bahan baku mebel menjadi berkurang. Hal ini berdampak, semakin sedikitnya karbon yang dapat dikonservasi pada mebel.

5.3. Penggunaan Model

Pembuatan skenario bertujuan untuk mengetahui jangka waktu penyerapan karbon pada mebel dengan skenario yang diterapkan. Skenario yang dibangun terbagi menjadi dua skenario sebagai berikut:

1) Skenario Daur

Skenario daur ini disimulasikan untuk mengetahui pengaruh daur terhadap jumlah karbon yang tersimpan pada tegakan dan mebel. Dalam skenario ini daur disimulasikan menjadi 20 tahun dan 80 tahun. Merujuk kepada rata-rata diameter yang dipakai sebagai bahan baku pembuatan mebel pada penelitian ini yaitu 23 cm, diasumsikan log tersebut mempunyai daur 20 tahun.

Gambar 12 Stok karbon tegakan jati pada skenario daur.