ANALISIS EKOLOGI BENTANGLAHAN UNTUK PENENTUAN POTENSI SUMBERDAYA AIR

(STUDI KASUS: DAS CIMADUR, BANTEN)

IKA PUSPITA SARI A14070016

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

RINGKASAN

IKA PUSPITA SARI. A14070016. “Analisis Ekologi Bentanglahan untuk Penentuan Potensi Sumberdaya Air (Studi Kasus: DAS Cimadur, Banten)”. Dibimbing oleh BOEDI TJAHJONO dan BAMBANG H. TRISASONGKO.

Indonesia diprediksi akan mengalami krisis air pada tahun 2025 dalam World Water Forum II di Den Haag pada bulan Maret 2000, yang disebabkan oleh kelemahan dalam pengelolaan air. Kajian tentang air dan pemanfaatannya sangat terkait dengan bentuk dan karakteristik fisik suatu wilayah. Faktor topografi mempunyai peranan penting dalam menentukan pola spasial terhadap areal-areal jenuh air. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui pola sebaran spasial zona kejenuhan air permukaan adalah Topographic Wetness Index (TWI). Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimadur merupakan salah satu DAS utama di Kabupaten Lebak, Banten yang turut berkontribusi dalam kejadian-kejadian banjir. Kajian mengenai TWI di DAS Cimadur menjadi cukup penting karena dapat menunjukkan sebaran titik-titik dugaan konsentrasi air yang dapat digunakan untuk menentukan daerah-daerah yang berpotensi tergenang atau daerah-daerah yang berpotensi untuk menyimpan air di DAS tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi jenis-jenis bentuklahan, penggunaan lahan, dan kemiringan lereng dengan menggunakan data penginderaan jauh (citra Google Earth, citra ALOS AVNIR-2, dan citra SRTM), (2) Melakukan analisis TWI untuk mengetahui pola sebaran spasial zona kejenuhan air permukaan, dan (3) Melakukan analisis ekologi bentanglahan (bentuklahan, penggunaan lahan, kemiringan lereng, dan kelas TWI) dengan bentuklahan sebagai unit analisis untuk penentuan daerah yang potensial menyimpan air.

Hasil analisis ekologi bentanglahan menunjukkan bahwa DAS Cimadur didominasi oleh bentuklahan pegunungan denudasional vulkanik Tersier (DV1 dan DV2) seluas 10.046 Ha, penggunaan lahan kebun campuran seluas 8.952 Ha, kemiringan lereng 15-30% (curam) seluas 8.534 Ha, dan kelas TWI sedang (= kelas 2) seluas 20.987 Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ekologi daerah penelitian masih dalam ambang batas aman terkait dengan potensi menyimpan air, namun cukup rentan terhadap perubahan iklim atau penutupan/penggunaan lahan, karena dinamika aliran air di daerah penelitian cukup tinggi sehingga pada saat musim hujan air mudah untuk diloloskan namun pada saat musim kemarau akan berpotensi untuk mengalami kekeringan.

SUMMARY

IKA PUSPITA SARI. A14070016. “Landscape Ecology Analysis for Determination of Potential Water Resources (Case Study: Cimadur Watershed, Banten)”. Supervised by BOEDI TJAHJONO and BAMBANG H. TRISASONGKO.

Indonesia was predicted would have water crisis in 2025 in the World Water Forum II in the Hague in March 2000. Most of the cause has been by the weaknesses in water management. Study of water and its high demand has been associated with shapes and physical characteristics of an area. Topographic factors play an important role in determining spatial pattern water resources. In this research, Topographic Wetness Index (TWI) is implemented to determine spatial pattern of surface water saturation zone. Cimadur watershed was selected as one of main watersheds in Lebak, Banten which has been contributing on flood hazard. Study on TWI in Cimadur watershed has became important because it could show distribution points containing concentration of water and therefore useful for determining potential inundation as well as areas potentially storing water in the watershed.

This research aims to: (1) Identify types of landform, land use, and slopes using remote sensing data (Google Earth imagery, ALOS AVNIR-2 imagery, and SRTM imagery), (2) Conduct analysis of TWI to obtain the distribution of spatial pattern of surface water saturation zones, and (3) Conduct an analysis of the landscape ecology (landform, land use, slope, and grade TWI) using landform as unit of analysis for determination of potential water storage.

Landscape ecological analysis shows that Cimadur watershed is dominated by Tertiary denudational volcanic landforms (DV1 and DV2), which covers 10.046 Ha, mixed-use garden covers 8.952 Ha, the slope of 15-30% (steep) covers 8.534 Ha, and middle TWI class (= grade 2) covers 20.987 Ha. It shows that ecological conditions in test site are still at safe water saving, however, the area is fairly vulnerable to climate change or land cover/land use change. These are due to dynamics of water flow in the area during rainy and dry seasons.

ANALISIS EKOLOGI BENTANGLAHAN UNTUK PENENTUAN POTENSI SUMBERDAYA AIR

(STUDI KASUS: DAS CIMADUR, BANTEN)

IKA PUSPITA SARI A14070016

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Pertanian

Pada Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Ekologi Bentanglahan untuk Penentuan Potensi Sumberdaya Air (Studi Kasus: DAS Cimadur, Banten)

Nama Mahasiswa : Ika Puspita Sari Nomor Pokok : A14070016

Menyetujui,

Tanggal Lulus:

Dosen Pembimbing I

Dr. Boedi Tjahjono NIP. 19600103 198903 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan

Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc NIP. 19621113 198703 1 003

Dosen Pembimbing II

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan sebagai anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Yanuar dan Nur Hasanah pada tanggal 18 Januari 1990 di Bandar Lampung. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di TK Dewi Surabaya (1995-1996), SDN 01 Arcamanik Endah Bandung (1996-1999), SDN 02 Palapa Bandar Lampung (1999-2001), SLTPN 04 Bandar Lampung (2001-2004), dan SMAN 03 Bandar Lampung (2004-2007). Pada tahun 2007 penulis diterima sebagai mahasiswa Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) di Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Analisis Ekologi Bentanglahan untuk Penentuan Potensi Sumberdaya Air (Studi Kasus: DAS Cimadur, Banten)”.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Dr. Boedi Tjahjono dan Ir. Bambang H. Trisasongko, M.Sc selaku pembimbing skripsi yang senantiasa mengarahkan, memberikan bimbingan, saran, kritik, nasehat, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ir Komarsa Gandasasmita, M.Sc selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayah Yanuar dan Ibu Nur Hasanah sebagai orang tua yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, semangat, nasehat, dan menjadi sumber motivasi bagi penulis, juga kepada adik-adikku (Dicky dan Rizqo) yang selalu memberi dukungan bagi penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Kukuh Murtilaksono, Mas Tovan, Pak Misjaya, Teh Yuyun, serta keluarga besar kampung adat Lebakpicung yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam proses pengambilan data lapang di Sungai Ciambulawung, Banten. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada Reyna Prachmayandini, Deuis Nurpadilah, Herdian Priambodo, dan Roma Purnanto atas kerjasama maupun dukungan selama kegiatan survei lapang dan penelitian. Terima kasih kepada Annisa, Mia, Rini, Citra, Lili, Adiz, Esti, Heni, Eni, Pipit, Hera, Rima, Nurus, dan keluarga besar Soilscaper 44 untuk hiburan, motivasi, kritik, saran, dan persahabatan yang sangat berarti bagi penulis.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang berguna bagi berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bogor, Juni 2012

DAFTAR TABEL...x

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

I. PENDAHULUAN ...1

1.1 Latar Belakang...1

1.2 Tujuan ...2

1.3 Manfaat Penelitian ...3

II. TINJAUAN PUSTAKA ...4

2.1 Ekologi bentanglahan ...4

2.2 Bentuklahan (Landform) ...5

2.3 Penutup/Penggunaan Lahan ...7

2.4 Topographic Wetness Index (TWI) ...8

2.5 Digital Elevation Model (DEM) ...9

2.6 Daerah Aliran Sungai (DAS)...9

III. METODOLOGI PENELITIAN ...11

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ...11

3.2 Jenis dan Sumber Data ...11

3.3 Metode Penelitian ...12

3.4 Tahapan Penelitian ...14

3.4.1 Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data...14

3.4.2 Tahap Interpretasi Citra ...14

3.4.3 Tahap Pengecekan Lapang ...16

3.4.4 Tahap Analisis Data ...16

3.4.5 Tahap Penyajian Hasil ...17

IV. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN ...20

4.1 Letak Geografis Daerah Penelitian (DAS Cimadur, Banten) ...20

4.2 Kondisi Topografi Daerah Penelitian ...20

4.3 Kondisi Iklim Daerah Penelitian ...21

4.4 Kondisi Hidrologi Daerah Penelitian ...21

4.6 Kondisi Geologi dan Geomorfologi Daerah Penelitian...22

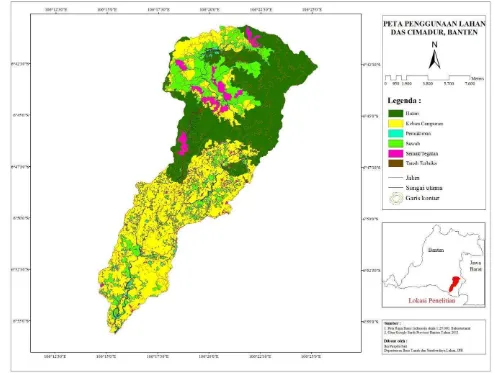

4.7 Penutupan/Penggunaan Lahan Daerah Penelitian ...22

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ...23

5.1 Kondisi Geomorfologi di Daerah Penelitian ...23

5.1.1 Morfologi ...23

5.1.2 Morfogenesis ...29

5.1.3 Morfokronologi ...29

5.1.4 Litologi (batuan) ...31

5.2 Identifikasi Bentuklahan di Daerah Penelitian ...32

5.3 Identifikasi Penggunaan Lahan di Daerah Penelitian ...38

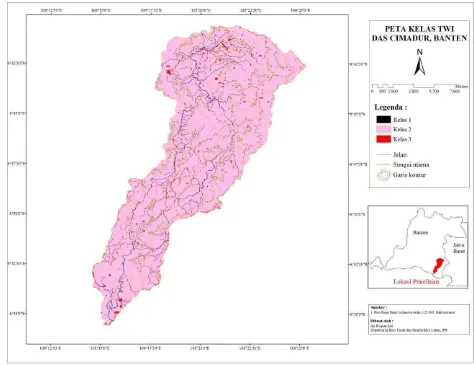

5.4 Analisis Kelas TWI di Daerah Penelitian ...43

5.5 Analisis Ekologi Bentanglahan di Daerah Penelitian ...50

5.5.1 Hubungan Bentuklahan dan Penggunaan Lahan ...50

5.5.2 Hubungan Bentuklahan dan Kemiringan Lereng ...52

5.5.3 Hubungan Bentuklahan dan Kelas TWI ...54

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ...58

6.1 Kesimpulan ...58

6.2 Saran ...59

VII. DAFTAR PUSTAKA ...60

DAFTAR TABEL

No. Halaman

1. Jenis Data Penelitian dan Sumbernya... 12 2. Tujuan Penelitian, Jenis Data, Teknik Analisis, dan Keluaran... 13 3. Perangkat Lunak yang digunakan untuk Analisis

Data...

14

4. Luas masing-masing kemiringan lereng di DAS Cimadur... 24 5. Luas masing-masing bentuklahan di DAS Cimadur... 35 6. Kenampakan jenis penggunaan lahan pada citra dan kondisi di

lapang beserta luas tiap penggunaan lahan di DAS Cimadur...

40

7. Klasifikasi kelas TWI dan order sungai terhadap panjang segmen sungai di DAS Cimadur...

47

8. Perbandingan nilai debit musim hujan dan musim kemarau di Sungai Ciambulawung berdasarkan pengukuran di lapangan...

49

9. Luas penggunaan lahan di atas bentuklahan di DAS Cimadur...

50

10. Luas kemiringan lereng di atas bentuklahan di DAS Cimadur...

52

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1. Klasifikasi Order Sungai Menurut Strahler... 10

2. Peta Batas DAS Cimadur... 11

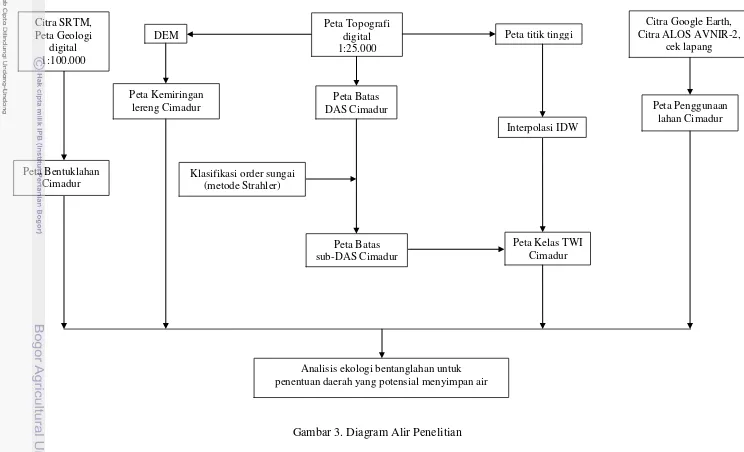

3. Diagram Alir Penelitian... 19

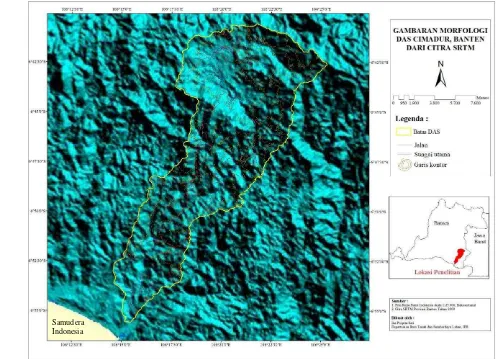

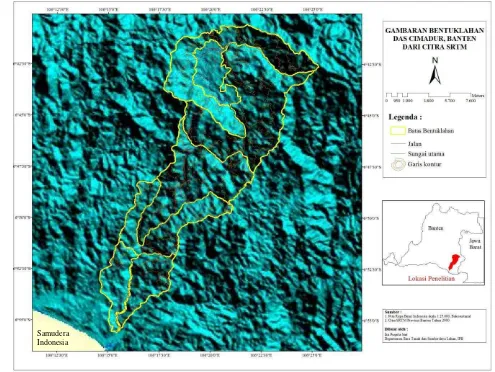

4. Gambaran morfologi DAS Cimadur dari Citra SRTM... 25

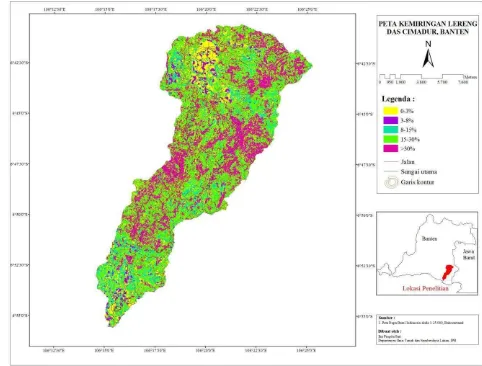

5. Peta Kemiringan Lereng DAS Cimadur... 26

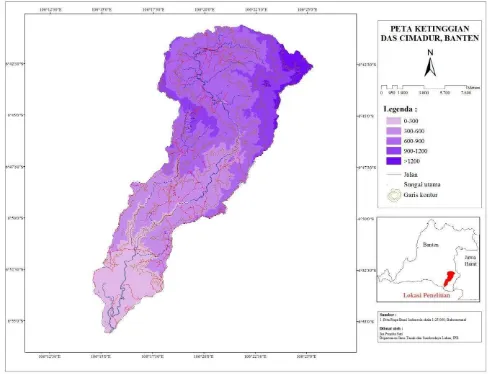

6. Peta Ketinggian DAS Cimadur... 27

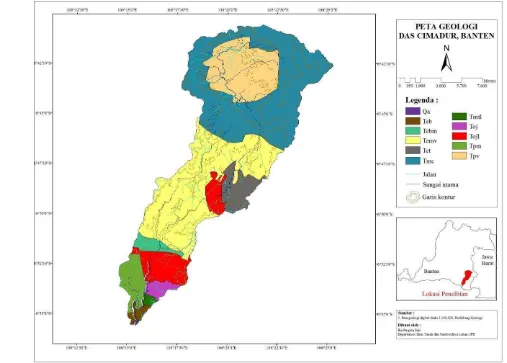

7. Peta Geologi DAS Cimadur... 30

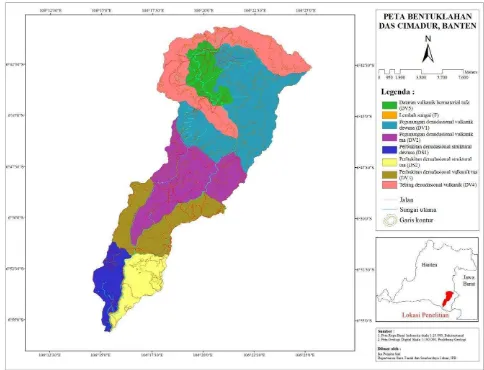

8. Peta Bentuklahan DAS Cimadur... 33

9. Gambaran dan interpretasi bentuklahan DAS Cimadur dari Citra SRTM... 34 10. Peta Penutupan/Penggunaan Lahan DAS Cimadur... 39

11. Peta Kelas TWI DAS Cimadur... 45 12. Peta Hasil Tumpangtindih Kelas TWI dan Order Sungai

Cimadur...

46

13. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, Penggunaan lahan hutan, dan areal persawahan di Sungai Ciambulawung, Banten...

48

14. Grafik luasan penggunaan lahan di atas bentuklahan di DAS Cimadur...

51

15. Grafik luasan kemiringan lereng di atas bentuklahan di DAS Cimadur...

53

16. Grafik luasan Kelas TWI di atas bentuklahan di DAS Cimadur...

55

17. Grafik luasan Kelas TWI dan kemiringan lereng di DAS Cimadur...

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Luas masing-masing Kelas TWI di DAS Cimadur... 64 2. Luas Kelas TWI dan order Sungai Cimadur... 64 3. Luas kelas ketinggian di DAS Cimadur... 64 4. Luas kemiringan lereng pada masing-masing penggunaan lahan

di DAS Cimadur...

65

5. Hubungan Kelas TWI dan penggunaan lahan di DAS Cimadur...

65

1.1 Latar Belakang

Air merupakan sumberdaya alam yang sangat penting dan mutlak diperlukan bagi kehidupan manusia di muka bumi. Tingkat pemanfaatan sumberdaya air dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya.

Indonesia diprediksi akan mengalami krisis air pada tahun 2025 dalam World Water Forum II di Den Haag pada bulan Maret 2000, yang disebabkan oleh kelemahan dalam pengelolaan air (Sosiawan dan Subagyono 2007). Pemanfaatan air secara nasional telah mencapai sekitar 80 miliar m3/tahun, dimana pemanfaatan tertinggi berada di Jawa dan Bali, yaitu sekitar 60% (Suara Pembaruan 2006). Tingkat pemanfaatan air yang tinggi ini tidak diimbangi dengan pengelolaan air yang baik, sehingga menyebabkan meningkatnya potensi kekurangan air, terutama air bersih. Hal ini diperburuk dengan pencemaran air permukaan oleh kegiatan industri dan pertanian di berbagai wilayah.

Kajian tentang air dan pemanfaatannya sesungguhnya sangat terkait dengan bentuk dan karakteristik fisik suatu wilayah. Menurut Grabs et al. (2009), topografi berperan penting dalam menentukan pola spasial area jenuh air. Pola aliran ini dapat menjadi kunci untuk memahami proses-proses hidrologi yang terjadi dalam sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun demikian, kajian proses hidrologi yang terkait dengan topografi masih belum banyak dilakukan.

Data turunan yang umum digunakan untuk memahami proses hidrologi yang terkait dengan topografi adalah kemiringan dan aspek lereng. Topographic Wetness Index (TWI) merupakan salah satu data turunan yang dihasilkan dari data ketinggian yang relatif permanen (steady state) dengan menggunakan fungsi akumulasi aliran dan kemiringan lereng. Dengan demikian TWI bermanfaat untuk menilai kondisi kebasahan suatu lahan di dalam suatu DAS dengan asumsi bahwa tinggi muka air tanah mengikuti gradien permukaannya. Namun demikian, TWI sangat langka ditemui di literatur, terutama yang berada di wilayah tropika basah.

seperti Pandeglang, Serang, Cilegon, dan Tangerang. DAS Cimadur merupakan salah satu DAS utama di Kabupaten ini yang turut berkontribusi terhadap kejadian banjir. DAS merupakan suatu sistem hidrologis, sehingga kejadian-kejadian banjir atau permasalahan hidrologis lainnya dapat ditelaah melalui analisis bentanglahan dan kondisi ekologis yang terjadi secara aktual di dalam DAS. Dalam kaitannya dengan analisis ekologi bentanglahan (landscape ecology), telaah TWI dapat dimanfaatkan untuk identifikasi terhadap titik-titik dugaan konsentrasi air yang dapat digunakan untuk menentukan wilayah-wilayah yang berpotensi tergenang atau berpotensi untuk menyimpan air di dalam DAS tersebut. Berkaitan dengan itu, maka metode TWI diharapkan dapat memberikan hasil untuk mengetahui pola sebaran spasial zona kejenuhan air permukaan di DAS Cimadur.

Beberapa permasalahan hidrologis di DAS Cimadur yang ada saat ini antara lain adalah ketidakseimbangan ketersediaan air. Permasalahan ini tercermin dari adanya kejadian kekeringan di musim kemarau yang dirasakan mengganggu aktivitas pertanian (persawahan) dan juga aktivitas lain seperti terhentinya mikrohidro yang berfungsi sebagai pembangkit listrik. Mikrohidro yang ada di DAS Cimadur terletak di Kampung Lebakpicung, suatu kampung terpencil di Desa Cibeber, Kabupaten Lebak. Penduduk kampung ini belum lama telah mendapat aliran listrik secara merata berkat dibangunnya mikrohidro di kampungnya oleh suatu kerjasama antara CSR-Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB pada tahun 2009 (PPLH 2010). Mikrohidro telah berjalan dengan baik selama ini, digerakkan oleh aliran Sungai Ciambulawung (anak Sungai Cimadur), dan listrik yang dihasilkan dirasa banyak membantu menyejahterakan penduduk setempat. Namun belakangan ini debit Sungai Ciambulawung menurun di musim kemarau dan menjadi salah satu kendala bagi kehidupan penduduk setempat, sehingga masalah debit ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut .

1.2 Tujuan

1. Mengidentifikasi jenis-jenis bentuklahan, penggunaan lahan, dan kemiringan lereng dengan menggunakan data penginderaan jauh (citra Google Earth, citra ALOS AVNIR-2, dan citra SRTM).

2. Melakukan analisis TWI untuk mengetahui pola sebaran spasial zona kejenuhan air permukaan.

3. Melakukan analisis ekologi bentanglahan (bentuklahan, penggunaan lahan, kemiringan lereng, dan kelas TWI) dengan bentuklahan sebagai unit analisis untuk penentuan daerah yang potensial menyimpan air.

1.3 Manfaat Penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekologi bentanglahan

Vink (1983) dalam Samadikun (2009) menyatakan studi bentanglahan merupakan sebuah studi yang mengaitkan hubungan erat antara ruang dan waktu diantara fenomena dan proses-proses di bentanglahan atau geosfer, termasuk komunitas tanaman, hewan dan manusia. Istilah ekologi bentanglahan (landscape ecology) diperkenalkan pertama kali oleh ahli geografi Jerman bernama Carl Troll,

yang kemudian digunakan istilah „geo-ekologi‟, merupakan gabungan antara geografi (bentanglahan) dan biologi (ekologi) yang secara keseluruhan membentuk satu kesatuan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi: iklim, geologi, geomorfologi, air, tanah, vegetasi dan manusia.

Verstappen (1989) dalam Samadikun (2009) mengemukakan bahwa dalam mempelajari geomorfologi selalu ditekankan pada bentuklahan, proses dan asal mulanya (genesis) serta kaitannya dengan lingkungan sekitar, atau lebih dikenal dengan ekologi bentanglahan.

Zonneveld (1989) mengemukakan bahwa konsep ekologi bentanglahan melibatkan sistem sumberdaya alam dan sistem sumberdaya manusia dalam suatu wilayah, kedua sistem sumberdaya tersebut membentuk sistem sumberdaya wilayah. Interaksi antara sistem sumberdaya alam dan sistem sumberdaya manusia tersebut dalam suatu wilayah/daerah/tempat tertentu menjadi suatu tipe penggunaan lahan (land utilization type) tertentu.

2.2 Bentuklahan (Landform)

Bentuklahan adalah suatu bagian dari bentuk permukaan bumi yang mempunyai karakteristik tertentu dan dihasilkan dari satu atau gabungan beberapa proses geomorfik dalam kurun waktu tertentu (Asriningrum 2002). Geomorfologi merupakan salah satu cabang ilmu kebumian (earth sciences) yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi atau bentuklahan. Menurut van Zuidam (1985) geomorfologi adalah studi yang mendeskripsikan bentuklahan dan proses-proses geomorfik yang menghasilkan bentuklahan serta menyelidiki hubungan timbal-balik antara bentuklahan dan proses-proses tersebut dalam susunan keruangannya. Kajian geomorfologi merupakan suatu deskripsi dan penjelasan bentuklahan yang mencakup aspek-aspek morfologi (morfografi dan morfometri), morfogenesis (proses endogen dan eksogen), morfokronologi (dalam ruang dan waktu) serta batuan (lithology) penyusunnya.

Aspek morfologi mencakup dua aspek, yaitu morfografi dan morfometri. Morfografi mendeskripsikan bentuk permukaan bumi, baik yang berukuran besar seperti pegunungan, gunungapi, dataran maupun yang berukuran kecil seperti bukit, lembah, dan kipas aluvial. Morfometri membahas tentang ukuran-ukuran bentuklahan seperti kemiringan lereng, elevasi, arah lereng, dan yang lainnya. Aspek morfogenesis mencakup kajian terhadap proses geomorfik atau proses geomorfologis yang terjadi di masa lampau dan masa sekarang yang membentuk bentuklahan aktual. Aspek morfokronologi menyangkut kronologi waktu dan tahapan pembentukan berbagai bentuklahan dan proses yang terjadi di dalamnya, sedangkan aspek batuan mengkaji mengenai struktur geologi/material-material/jenis batuan penyusun bentuk permukaan bumi (Dwiyanti 2009).

Analisis geomorfologi diperlukan untuk mengetahui sebaran bentuklahan (landform) dari suatu bentanglahan (landscape), seperti dataran, bukit, pegunungan, lembah, dan sebagainya sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai karakteristik alam dan pembentukannya dari bentanglahan tersebut. Karakteristik bentuklahan umumnya banyak berkorelasi dengan tipe penggunaan lahan karena jenis penutup/penggunaan lahan umumnya menyesuaikan dengan karakteristik bentuklahan. Jika suatu penggunaan lahan dipaksakan untuk diterapkan padahal tidak sesuai dengan daya dukung dan karakteristik bentuklahannya, maka dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekologis yang dapat melahirkan bencana, seperti banjir, kekeringan, longsor, dan sebagainya. Dengan demikian, peranan geomorfologi untuk kajian potensi sumberdaya alam, termasuk sumberdaya air sangat penting, khususnya untuk mengkaji wilayah yang berpotensi dalam menyimpan air melalui karakteristik bentuklahannya.

2.2.1 Kelompok Utama Bentuklahan

Jenis-jenis bentuklahan berdasarkan morfogenesisnya dapat dibagi menjadi 9 jenis (van Zuidam 1985), yakni:

1. Bentuklahan asal proses struktural (S)

Bentuklahan yang terbentuk akibat dari adanya proses endogenetik (tenaga/gerakan dari dalam bumi). Contoh: patahan, pegunungan lipatan. 2. Bentuklahan asal proses vulkanik (V)

Bentuklahan yang terbentuk akibat terjadinya proses endogenetik dan aktifitas hydrothermal. Contoh: kerucut gunungapi, kaldera.

3. Bentuklahan asal proses denudasional (D)

Denudasi berasal dari kata dasar nude yang berarti telanjang, sehingga denudasi berarti proses penelanjangan permukaan bumi. Denudasi cenderung akan menurunkan bagian permukaan bumi yang positif hingga mencapai bentuk permukaan bumi yang hampir datar (peneplains). Bentuklahan ini terbentuk akibat oleh proses eksogenetik (pelapukan, erosi, dan sedimentasi). Contoh: plateau, pegunungan/perbukitan yang telah mengalami erosi.

Bentuklahan yang terbentuk akibat pengaruh gelombang laut, arus sepanjang pantai, dan proses pasang-surut air laut. Contoh: laguna, teluk. 5. Bentuklahan asal proses fluvial (F)

Bentuklahan yang terbentuk akibat adanya aktifitas aliran air. Contoh: dataran banjir, kipas aluvial.

6. Bentuklahan asal proses gleitser (G)

Bentuklahan yang terbentuk sebagai akibat dari aktifitas di puncak pegunungan atau es kontinental.

7. Bentuklahan asal proses aeolian (A)

Bentuklahan yang terjadi akibat hembusan angin yang mengikis batuan-batuan dan memindahkan hasil kikisannya ke tempat lain. Contoh: sand dunes.

8. Bentuklahan asal proses pelarutan atau karst (K)

Bentuklahan yang terbentuk akibat adanya proses pelarutan oleh air terhadap batuan yang mudah larut. Contoh: sinkhole, conical karst.

9. Bentuklahan asal proses biologik (B)

Bentuklahan yang terbentuk akibat proses biologis dan aktivitas organisme. Contoh: lahan gambut, koral.

2.3 Penutupan/Penggunaan Lahan

Istilah penutupan lahan berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi, sedangkan penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tersebut (Lillesand dan Kiefer 1990). Informasi tentang penutupan lahan pada umumnya dapat dikenali dengan mudah pada citra penginderaan jauh. Untuk menafsir penggunaan lahan pada citra penginderaan jauh dapat didasarkan pada informasi penutupan lahannya (Fakultas Geografi UGM-Bakosurtanal 2000). Contoh penutupan/penggunaan lahan adalah hutan, semak belukar, persawahan, permukiman, dan lain sebagainya.

kriteria, yaitu tujuan survei, skala peta, dan kualitas data penginderaan jauh yang digunakan sebagai sumber utama dalam pemetaannya.

2.4 Topographic Wetness Index (TWI)

Sorensen dan Seibert (2007) mengemukakan bahwa Topographic Wetness Index (TWI) pertama kali diperkenalkan oleh Beven dan Kirkby pada tahun 1979 sebagai bagian dari model runoff „TOPMODEL‟ dan mungkin merupakan indeks topografi yang paling sering diterapkan. TWI diformulasikan sebagai ln (α/tan β),

dimana tan β adalah lereng dari dasar permukaan dan α disebut specific upslope area yang dihitung dengan rumus α = A/L, dimana A [m2] adalah upslope area dan L [m] adalah panjang lereng. Dengan demikian, suatu lokasi yang mempunyai lereng yang curam akan mempunyai nilai indeks TWI yang rendah, sehingga mudah untuk meloloskan air dan potensinya rendah dalam menggenangkan air. Sebaliknya, suatu lokasi yang mempunyai lereng yang landai akan mempunyai nilai indeks TWI yang tinggi, sehingga berpotensi tinggi untuk menampung dan menyimpan air atau potensinya untuk menggenangkan air.

TWI menghitung tingkat akumulasi air dalam sebuah area tangkapan (DAS). Area tangkapan (DAS) menghitung area dari lahan tangkapan air ke suatu tempat dimana kemiringan lereng mengindikasikan kemampuan dari tempat itu untuk menyimpan/menggenangkan air. Faktor lain yang mempengaruhi akumulasi air (penggunaan lahan dan tanah di area tangkapan) dan nilai simpanan/genangan air (transmisivitas tanah), sehingga indeks ini hanya mengukur komponen topografi dari variasi spasial dalam kebasahan. Nilai-nilai TWI umumnya berkisar mulai dari <5 pada bagian atas lereng sampai >20 pada bagian-bagian yang datar/cekungan (Yesilnacar and Suzen 2006).

daerah cekungan yang berasosiasi dengan tanah yang mempunyai konduktivitas hidrolik rendah.

Indeks topografi biasanya dihitung dari data grid elevasi dengan mempertimbangkan resolusi gridnya karena besarnya grid mempengaruhi hasil nilai indeks yang dihitung. Wolock dan Prince (1994) menyatakan bahwa ketika dua resolusi dibandingkan, antara grid 30 m dan grid 90 m, maka rata-rata dari upslope area terpengaruh. Ini disebabkan oleh perbedaan dalam ukuran grid dan isi informasi dalam DEM. Zhang dan Montgomery (1994) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa untuk bentanglahan dengan ukuran grid 10 m cukup baik untuk pemodelan hidrologi, namun demikian jika resolusi ditingkatkan misalnya menjadi 2-4 m, maka ternyata hasilnya tidak memberikan informasi tambahan yang berarti.

2.5 Digital Elevation Model (DEM)

Digital Elevation Model (DEM) adalah data digital yang menggambarkan geometri dari bentuk permukaan bumi atau bagiannya yang terdiri dari himpunan titik-titik koordinat hasil sampling dari permukaan dengan algoritma yang mendefinisikan permukaan tersebut menggunakan himpunan koordinat. DEM khususnya digunakan untuk menggambarkan relief medan (terrain). DEM merupakan gambaran relief permukaan bumi tiga dimensi yang menyerupai keadaan sebenarnya di dunia nyata divisualisasikan dengan bantuan teknologi komputer grafis dan teknologi virtual reality. Sehingga DEM merupakan suatu sistem, model, metode, dan alat dalam mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi suatu medan. Susunan nilai-nilai digital yang mewakili distribusi spasial dari karakteristik medan diwakili oleh nilai-nilai pada sistem koordinat horizontal XY, sedangkan karakteristik medan diwakili oleh ketinggian medan dalam sistem koordinat Z (Rosytha dan Taufik 2011).

2.6 Daerah Aliran Sungai (DAS)

menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Faktor-faktor yang mempengaruhi DAS adalah iklim, jenis tanah, topografi, geologi, morfologi, dan tata guna lahan (Asdak 2010). DAS sebagai suatu sistem hidrologi dalam satuan wilayah dapat dikenali melalui bentuk dan ukuran luasnya secara geografis, sehingga bentuk dan ukuran DAS dapat berbeda antara DAS yang satu dengan DAS lainnya.

Strahler mengklasifikasikan sungai berdasarkan tingkat percabangan anak-anak sungainya (Gambar 1).

Gambar 1. Klasifikasi Order Sungai Menurut Strahler

Jaringan sungai yang tidak memiliki anak sungai disebut order 1, jaringan sungai yang menerima aliran dari dua sungai order 1 disebut order 2, jaringan sungai yang menerima aliran dari dua sungai order 2 disebut order 3, dan begitu seterusnya, sehingga setiap jaringan sungai yang memiliki order sama dan bertemu maka akan menghasilkan order baru untuk aliran di bawahnya dengan urutan angka setingkat di atas order yang lama. Dengan demikian, semakin besar urutan order sungai maka akan semakin luas wilayah tangkapannya (DAS) dan juga akan semakin banyak percabangan sungai di atasnya (Agustina 2007).

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

DAS Cimadur, Banten merupakan wilayah yang diambil sebagai daerah penelitian (Gambar 2). Analisis data dilakukan di Laboratorium Penginderaan Jauh dan Informasi Spasial, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini berlangsung dari bulan Februari 2011 hingga Maret 2012, sedangkan pengamatan lapang dilakukan pada bulan Februari dan Juli 2011 di Sungai Ciambulawung yang merupakan salah satu anak Sungai Cimadur. Pengamatan lapang difokuskan pada pengukuran debit sungai, observasi terhadap jenis-jenis bentuklahan, dan obyek-obyek di atasnya, seperti penggunaan lahan dan lereng.

Gambar 2. Peta Batas DAS Cimadur

3.2 Jenis dan Sumber Data

sungai yang diperoleh dari peta digital RBI (Rupa Bumi Indonesia) digital skala 1:25.000, peta geologi digital skala 1:100.000, citra Google Earth tahun 2011, citra ALOS AVNIR-2 tahun 2009, dan citra SRTM tahun 2000.

Tabel 1. Jenis Data Penelitian dan Sumbernya

No. Data Sumber Data Keterangan

1 Peta Kontur digital

RBI skala 1:25.000

Bakosurtanal Untuk membuat batas DAS Cimadur,

Banten

2 Peta Jaringan Sungai

digital RBI 1:25.000

Bakosurtanal Untuk membuat batas DAS Cimadur,

Banten

3 Citra Google Earth

tahun 2011

Google Earth Untuk membuat peta penggunaan lahan

DAS Cimadur, Banten

4 Citra ALOS

AVNIR-2 tahun AVNIR-2009

Japan Aerospace

Exploration Agency

(JAXA)-ALOS PP2

IPB

Sebagai citra komposit apabila citra

Google Earth tertutup awan

5 Peta Geologi digital

skala 1:100.000

Puslitbang Geologi Untuk membuat peta bentuklahan DAS

Cimadur, Banten

6 Citra SRTM tahun

2000

CGIAR SRTM Untuk membuat peta bentuklahan DAS

Cimadur, Banten

3.3 Metode Penelitian

Tabel 2. Tujuan Penelitian, Jenis Data, Teknik Analisis, dan Keluaran

No Tujuan Penelitan

Jenis Data Teknik Analisis Keluaran

1 Mengidentifikasi

satuan

bentuklahan

DAS Cimadur

-Citra SRTM

-Peta Batas DAS

Cimadur

-Peta Kontur DAS

Cimadur

-Peta Geologi DAS

Cimadur

- Tumpangtindih citra SRTM,

peta batas DAS, peta kontur,

dan peta geologi DAS

Cimadur

- Interpretasi visual dan

digitasi citra untuk jenis

bentuklahan

- Tabulasi data luas tiap

bentuklahan Peta Bentuklahan DAS Cimadur 2 3 Mengidentifikasi penggunaan lahan DAS Cimadur Mengidentifikasi kemiringan lereng DAS Cimadur

-Citra Google Earth

-Citra ALOS

AVNIR-2

-Peta Batas DAS

Cimadur

-Peta Batas DAS

Cimadur

-Peta Kontur DAS

Cimadur

- Interpretasi visual dan

digitasi citra untuk jenis

penggunaan lahan

- Tabulasi data luas tiap

penggunaan lahan

- Konversi peta kontur ke

TIN

- Klasifikasi kelas kemiringan

lereng Peta Penggunaan lahan DAS Cimadur Peta Kemiringan Lereng DAS Cimadur

4 Menganalisis

TWI DAS

Cimadur

- Peta Kontur DAS

Cimadur

- Peta Batas DAS

Cimadur

- Peta Sungai Cimadur

- Peta Batas sub-DAS

Cimadur

- Konversi data kontur ke

data titik tinggi

- Interpolasi IDW

- Klasifikasi kelas TWI

- Tabulasi data panjang

segmen sungai

Peta Kelas

TWI DAS

Cimadur

5 Menganalisis

ekologi

bentanglahan

DAS Cimadur

- Peta Kemiringan

Lereng DAS

Cimadur

- Peta Bentuklahan

DAS Cimadur

- Peta Penggunaan

lahan DAS Cimadur

- Peta Kelas TWI DAS

Cimadur

- Tumpangtindih peta

kemiringan lereng dan

bentuklahan DAS Cimadur

- Tumpangtindih peta

penggunaan lahan dan

bentuklahan DAS Cimadur

- Tumpangtindih peta kelas

TWI dan bentuklahan DAS

Tabel 3. Perangkat Lunak yang digunakan untuk Analisis Data

No Perangkat Lunak Keterangan

1 ArcView 3.3 dengan tools tambahan

Terrain Analysis

Mengolah data spasial (analisis TWI)

2 ArcGIS 9.3 Mengolah data spasial (Peta dan Citra)

3 ENVI 4.5 Mengolah data spasial (Peta dan Citra)

4 Global Mapper v.12 Mengolah data spasial (Peta dan Citra)

5 Google Earth Mengolah data spasial (Peta dan Citra)

6 Ms. Office Excel 2007 Tabulasi data

3.4 Tahapan Penelitian

3.4.1 Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data

Pada tahap persiapan dilakukan studi pustaka dan pengumpulan data, baik yang berasal dari penelitian sebelumnya maupun data penunjang untuk memahami metode yang telah berkembang berkaitan dengan penelitian ini. Data penunjang yang diperlukan antara lain: berbagai jurnal ilmiah, prosiding seminar, artikel ilmiah, dan buku teks yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, dilakukan eksplorasi perangkat lunak seperti: ArcGIS 9.3, Global Mapper v.12, Envi 4.5, dan Google Earth.

3.4.2 Tahap Interpretasi Citra

3.4.2.1 Pembuatan Peta Batas DAS Cimadur

Peta batas dari tiap sub-DAS yang ada di dalam DAS Cimadur juga dibuat dengan menggunakan ArcGIS 9.3 dengan terlebih dahulu dilakukan klasifikasi terhadap order sungai yang mengalir di DAS tersebut, yaitu dimulai dari order 3, 4, dan seterusnya hingga order terbesar untuk Sungai Cimadur. Klasifikasi order sungai yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada klasifikasi Strahler, seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada Bab Tinjauan Pustaka. Selanjutnya, peta batas sub-DAS yang dihasilkan digunakan untuk analisis hubungan antara order sungai dan kelas TWI.

3.4.2.2 Pembuatan Peta Penggunaan Lahan DAS Cimadur

Peta penggunaan lahan dibuat dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS 9.3 dengan melakukan interpretasi visual dan digitasi terhadap citra Google Earth, sedangkan citra ALOS AVNIR-2 berfungsi sebagai citra komposit apabila kenampakan pada citra Google Earth tertutup awan. Hasil klasifikasi yang dilakukan dari digitasi citra tersebut kemudian dicek di lapang agar memberikan ketepatan antara kenampakan yang ada pada citra dan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

3.4.2.3 Pembuatan Peta Bentuklahan DAS Cimadur

bentuklahan ditentukan berdasarkan kriteria geomorfologi yang dikemukakan oleh van Zuidam (1985).

3.4.2.4 Pembuatan Peta Kemiringan Lereng DAS Cimadur

Peta kemiringan lereng DAS Cimadur dibuat dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS 9.3. Peta kontur digital RBI skala 1:25.000 dikonversi ke TIN (Triangulated Irregular Network). TIN adalah struktur data vektor tiga dimensi yang mempresentasikan permukaan bumi dengan membangun jejaring segitiga. Selanjutnya, data TIN dikonversi ke data raster. Data yang dihasilkan dari proses ini adalah data elevasi digital dalam format raster yang berisi sel-sel dengan ukuran tertentu dimana setiap nilai sel menunjukkan angka ketinggian. Setelah itu, dilakukan konversi dari data ketinggian menjadi data kemiringan lereng yang ada pada menu 3D Analyst. Data yang dihasilkan dari proses ini adalah data dalam format raster yang belum diklasifikasi. Peta kemiringan lereng biasanya dinyatakan dalam interval kelas, sehingga langkah selanjutnya adalah melakukan klasifikasi kelas lereng.

3.4.3 Tahap Pengecekan Lapang

Tahap pengecekan lapang dilakukan 2 kali, yakni di bulan Februari dan Juli tahun 2011. Pada tahap ini dilakukan pengambilan beberapa lokasi piksel/titik (x,y) untuk menentukan daerah kajian penelitian dengan menggunakan perangkat GPS. Pengamatan lapang difokuskan pada pengukuran debit sungai, observasi terhadap jenis-jenis bentuklahan dan obyek-obyek di atasnya, yakni penggunaan lahan dan lereng.

3.4.4 Tahap Analisis Data

3.4.4.1 Analisis Topographic Wetness Index (TWI) DAS Cimadur

yang tidak diukur, sehingga dapat dihasilkan sebaran nilai pada seluruh wilayah. Dalam penelitian ini digunakan metode interpolasi Inverse Distance Weighted (IDW). Metode IDW merupakan metode deterministik yang sederhana dengan mempertimbangkan titik di sekitarnya. Asumsi dari metode ini adalah bahwa nilai interpolasi akan lebih mirip pada data sampel yang dekat daripada yang lebih jauh. Bobot (weight) akan berubah secara linier sesuai dengan jaraknya terhadap data sampel. Dalam proses ini data yang dihasilkan merupakan data baru dalam bentuk grid (raster), sehingga data ini dapat digunakan untuk analisis TWI.

Data dalam bentuk grid ini menghasilkan 9 data TWI yang bersifat kontinu (continuous). Selanjutnya, data TWI direklasifikasi menjadi 3 kelas dengan interval nilai 5 untuk masing-masing kelas, yakni kelas TWI rendah (= kelas 1) dengan selang kelas nilai TWI <5, kelas TWI sedang (= kelas 2) dengan selang kelas nilai TWI 5-10, dan kelas TWI tinggi (= kelas 3) dengan selang kelas nilai TWI >10. Sistem pengkelasan ini dilakukan secara arbitrer tanpa referensi awal mengingat terbatasnya acuan baku yang dapat digunakan. Pengkelasan ini digunakan untuk memudahkan mengetahui titik-titik dugaan konsentrasi air. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan delineasi masing-masing kelas TWI yang sudah diklasifikasi agar keluaran akhir yang dihasilkan berbentuk data vektor.

3.4.4.2Analisis Ekologi Bentanglahan DAS Cimadur

Analisis ekologi bentanglahan dimulai dengan melihat hubungan antara komponen-komponen bentanglahan, seperti penggunaan lahan, kemiringan lereng, dan kelas TWI yang kemudian dianalisis berdasarkan bentuklahan sebagai unit analisisnya untuk menentukan daerah yang berpotensi menyimpan air. Analisis dilakukan dengan metode tumpangtindih (overlay) dengan perangkat lunak ArcGIS 9.3 atau ArcView 3.3.

3.4.5 Tahap Penyajian Hasil

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian Peta Bentuklahan

Cimadur

Analisis ekologi bentanglahan untuk penentuan daerah yang potensial menyimpan air DEM

Peta Kemiringan lereng Cimadur

Klasifikasi order sungai (metode Strahler)

Peta titik tinggi

Interpolasi IDW

Peta Kelas TWI Cimadur Citra SRTM,

Peta Geologi digital 1:100.000

Citra Google Earth, Citra ALOS AVNIR-2,

cek lapang

Peta Penggunaan lahan Cimadur Peta Topografi

digital 1:25.000

Peta Batas DAS Cimadur

IV. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis Daerah Penelitian (DAS Cimadur, Banten)

Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Banten dengan Ibukota di Rangkasbitung. Secara geografis, Kabupaten

Lebak terletak antara 6°18‟-7°00‟ Lintang Selatan dan 105°25‟-106°30‟ Bujur Timur, dengan luas wilayah 304.472 Ha (3.044,72 Km2) yang terdiri dari 28 Kecamatan dengan 340 desa dan 5 kelurahan. Berikut merupakan batas administratif Kabupaten Lebak:

Sebelah Utara : Kabupaten Serang dan Tangerang Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Pandeglang

Sebelah Timur : Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi

DAS Cimadur merupakan salah satu DAS utama yang mengalir di

Kabupaten Lebak. DAS ini terletak antara 6°40‟-6°55‟ Lintang Selatan dan

106°14‟-106°25‟ Bujur Timur yang mempunyai luas kurang lebih 21.022 Ha.

4.2 Kondisi Topografi Daerah Penelitian

Kabupaten Lebak secara topografi memiliki 3 (tiga) karakteristik ketinggian dari permukaan laut, yaitu:

1. 0 – 300 meter, untuk wilayah sepanjang Pantai Selatan 2. 300 – 500 meter, untuk wilayah Lebak Tengah

3. >500 meter, untuk wilayah Lebak Timur dengan puncaknya yaitu Gn. Sanggabuana dan Gn. Halimun

4.3 Kondisi Iklim Daerah Penelitian

Iklim di wilayah Lebak dipengaruhi oleh Angin Monsoon dan gelombang La Nina. Cuaca didominasi oleh Angin Barat dari Samudera Indonesia dan Angin Asia di musim penghujan, serta Angin Timur pada musim kemarau. Curah hujan rata-rata per tahun mencapai 2.000-4.000 mm, dengan suhu udara berkisar antara 24.5°C-29.9°C (http://lebakkab.bps.go.id).

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Ferguson, DAS Cimadur termasuk dalam kategori iklim C yang mempunyai nilai rasio Q berkisar antara 33,3-60%, dengan ciri mempunyai hutan berdaun lebar/jarum, cenderung homogen, intensitas penyinaran sedang (http://www.bp4k kuningan.web.id).

4.4 Kondisi Hidrologi Daerah Penelitian

DAS Cimadur merupakan salah satu sungai utama yang mengalir dari kompleks Gunung Salak-Halimun ke Samudera Hindia dengan arah aliran secara umum mengalir dari Utara ke Selatan. DAS ini mempunyai pola aliran paralel di bagian Utara dengan anak-anak sungai saling sejajar atau hampir sejajar yang bermuara pada sungai utama, hal ini sangat erat kaitannya dengan letaknya atau berkembang di atas morfologi tebing dengan lereng curam. Pola aliran trellis mendominasi wilayah DAS bagian Selatan, terlihat dari bentuk percabangan anak sungai dan sungai utama yang hampir tegak lurus karena tersusun oleh batuan yang berselang-seling antara batuan lunak (batuliat) dan resisten (batupasir) serta struktur geologi lipatan. Pola aliran yang mendominasi DAS bagian tengah adalah pola dendritik, dengan bentuk menyerupai percabangan pohon, tidak teratur, dengan arah dan sudut yang beragam. Hal ini disebabkan karena sungai yang berkembang di wilayah ini tersusun oleh batuan yang relatif homogen, yakni batuan yang berasal dari proses vulkanik.

4.5 Kondisi Demografi, Sosial, dan Ekonomi Daerah Penelitian

merupakan sektor utama yang menunjang perekonomian kabupaten dengan jumlah persentase tertinggi, yakni sebesar 55,31% dibandingkan dengan sektor-sektor lain, seperti perdagangan, jasa, dan industri (http://lebakkab.bps.go.id).

4.6 Kondisi Geologi dan Geomorfologi Daerah Penelitian

Daerah penelitian (DAS Cimadur) tersusun oleh beberapa Formasi geologi berdasarkan Peta Geologi Digital yang diperoleh dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Formasi yang dimaksud adalah Formasi Cimapag (Tmc) dan Formasi Tufa Citorek (Tpv) berumur Miosen hingga Pliosen yang tersebar di DAS bagian Utara, membentuk geomorfologi pegunungan yang telah mengalami denudasi. Di bagian tengah DAS tersusun oleh Formasi Cikotok (Temv), Formasi Cicarucup (Tet), dan Formasi Anggota Batugamping (Tojl) dengan kisaran umur Eosen sampai Miosen. Pada bagian tengah ini, geomorfologi yang terbentuk berupa pegunungan yang tampak terdenudasi lebih lanjut. Di bagian Selatan DAS, umumnya disusun oleh Formasi Limestone Member (Tebm), Formasi Anggota Batugamping (Tojl), dan Formasi Anggota Konglomerat (Teb) dengan umur berkisar Eosen sampai Miosen, membentuk geomorfologi perbukitan struktural yang telah mengalami denudasi lanjut.

4.7 Penutupan/Penggunaan Lahan Daerah Penelitian

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kondisi Geomorfologi di Daerah Penelitian

Kondisi geomorfologi daerah penelitian berkaitan erat dengan sejarah geologi yang berkembang di wilayah tersebut, dimana proses-proses geomorfologis endogen dan eksogen seperti proses-proses tektonik, vulkanik, dan denudasional mendominasi kenampakan geomorfologi di daerah penelitian. Hal ini dapat merujuk pada jenis batuan yang menyusun daerah penelitian dan kenampakan morfologi yang ada secara aktual.

Berdasarkan jenis batuan dan umurnya seperti tersebut di sub-Bab Kondisi Geologi dan Geomorfologi Daerah Penelitian, maka secara umum dapat dikatakan bahwa bentuklahan pegunungan yang terbentuk di bagian hulu daerah penelitian, tersusun oleh batuan vulkanik, mempunyai umur yang relatif lebih muda dibandingkan dengan bentuklahan pegunungan yang ada di bagian tengah daerah penelitian, meskipun kedua bentuklahan tersebut tersusun oleh jenis batuan yang sama, yakni batuan vulkanik Tersier. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas vulkanisme masa lalu di wilayah penelitian dan sekitarnya secara bertahap mengalami pergerakan dari Selatan ke Utara dan meninggalkan bentuklahan pegunungan yang pada saat ini telah mengalami proses denudasi yang telah lanjut. Proses yang belakangan ini ditunjukkan oleh banyaknya lembah-lembah hasil proses pengikisan erosi maupun longsor dan tidak menyisakan lagi bentuk kerucut gunungapi yang umumnya terbentuk di kompleks gunungapi Kuarter.

Aspek-aspek bentuklahan dan geomorfologi daerah penelitian yang diuraikan berikut ini mencakup morfologi, morfogenesis, morfokronologi, dan litologi (batuan).

5.1.1 Morfologi

pegunungan, tebing, dan lembah sungai. Gambaran morfografi ini dan persebarannya dapat dilihat pada Gambar 4, yang menunjukkan bahwa morfografi perbukitan dan pegunungan tampak paling dominan.

Gambaran morfometri daerah penelitian dapat dilihat dari aspek kemiringan lereng dan ketinggian bentuklahan yang masing-masing disajikan dalam bentuk peta kemiringan lereng (Gambar 5) dan peta ketinggian (Gambar 6). Berdasarkan Gambar 5 terlihat bahwa kemiringan lereng 0-3% (datar) dan 3-8% (landai) tersebar di bagian Utara dan sedikit di bagian Selatan DAS, kemiringan lereng 8-15% (agak curam) tersebar juga sedikit di bagian Utara dan Selatan DAS, sedangkan kemiringan lereng 15-30% (curam) tersebar hampir di seluruh wilayah DAS. Adapun kemiringan lereng >30% (sangat curam) tersebar di bagian tengah dan sedikit di bagian Utara DAS.

Melihat persebaran kelas lereng di atas dan luasannya (Tabel 4) memastikan bahwa daerah penelitian terletak di daerah atas (upland areas) yang berupa perbukitan dan pegunungan, sehingga cukup wajar jika proses denudasi menjadi lebih dominan bekerja di atas batuan yang berumur Tersier dan tidak terdapat lagi aktivitas vulkanik yang baru.

Tabel 4. Luas masing-masing kemiringan lereng di DAS Cimadur

No Kemiringan Lereng

Keterangan Luas Area

Ha %

1 0-3% Datar 1822 8,67

2 3-8% Landai 3359 15,98

3 8-15% Agak curam 2640 12,56

4 15-30% Curam 8534 40,60

5 >30% Sangat curam 4667 22,20

Luas Total 21022 100

Gambar 4. Gambaran morfologi DAS Cimadur dari Citra SRTM

Secara spasial morfologi dataran di daerah penelitian lebih banyak tersebar di bagian Utara daripada di bagian Selatan DAS, hal ini sangat menarik karena terletak di daerah hulu yang seharusnya lebih banyak mempunyai lereng yang curam. Jika dilihat lebih rinci morfologinya, maka pada daerah ini dijumpai suatu cekungan besar, berbentuk melingkar, berdiameter 8000 meter dibatasi oleh tebing, dan tersusun oleh endapan abu dan batuapung. Seperti diketahui bahwa endapan abu-batu apung merupakan hasil letusan vulkanik tipe Plinian atau letusan besar yang seringkali menghasilkan kaldera seperti kaldera Bromo-Tengger, kaldera Tambora, kaldera Sunda-Tangkuban Perahu dan sebagainya. Kaldera adalah kawah besar berdiameter lebih dari 2000 meter sebagai hasil proses runtuhan tubuh puncak gunungapi akibat kekosongan dapur magma, sehingga kaldera secara morfologis dibatasi oleh dinding yang terjal berbentuk melingkar. Berdasarkan karakteristik kaldera ini, maka dapat diduga bahwa bentuklahan tebing yang berbentuk hampir melingkar atau berbentuk huruf “U” (Gambar 4) dapat diinterpretasikan sebagai suatu tebing kaldera hasil letusan gunungapi pada zaman Tersier, dimana hipotesis ini diperkuat oleh adanya endapan abu-batuapung (ignimbrite) di sekitarnya atau di tengah kaldera yang membentuk morfologi dataran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompleks pegunungan di wilayah ini dahulunya merupakan suatu kompleks gunungapi, meskipun pada saat sekarang morfologi vulkanik seperti bentuk-bentuk kerucut sudah tidak ditemui lagi, hal ini disebabkan proses eksogenik denudasi telah berjalan cukup lama, sejak jaman Tersier, atau sejak terhentinya aktivitas vulkanik di wilayah ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka morfologi perbukitan yang terletak di bagian tengah DAS dapat dikatakan merupakan bagian lereng bawah dari kompleks gunungapi dimaksud, sedangkan perbukitan struktural berbatuan sedimen dimungkinkan sebagai batuan dasar (basement rock) dari tubuh-tubuh gunungapi yang tumbuh di atasnya pada zaman Tersier.

5.1.2 Morfogenesis

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa morfogenesis bentuklahan di daerah penelitian lebih didominasi oleh proses denudasional terhadap morfologi yang dihasilkan oleh proses geomorfik sebelumnya, seperti pengangkatan, baik yang berbatuan vulkanik maupun sedimen. Oleh karena itu nama-nama bentuklahan sebagian besar berupa bentuklahan denudasional vulkanik dan sebagian yang lain berupa denudasional struktural dan bentuklahan fluvial.

Bentuklahan asal proses denudasional vulkanik tersebar dari bagian tengah ke hulu daerah penelitian, sedangkan bentuklahan asal proses denudasional struktural tersebar di bagian Selatan daerah penelitian, seperti perbukitan lipatan yang telah mengalami erosi lanjut, hal ini dicirikan dengan batuan-batuan yang menyusun bentuklahan tersebut, yang terdiri dari batupasir (Anggota Batupasir), konglomerat (Anggota Konglomerat), batukapur (Limestone Member), dan batulempung (Formasi Cimanceuri). Batupasir dan konglomerat umumnya lebih resisten terhadap erosi sehingga menghasilkan bentuklahan igir-igir perbukitan, sedangkan batukapur sebagian berbentuk igir-igir atau bukit namun sebagian yang lain terlarut membentuk lembah/cekungan. Sedangkan batulempung karena lebih lunak maka cenderung membentuk morfologi lembah-lembah. Bentuklahan asal proses fluvial terdapat di bagian Selatan daerah penelitian, memiliki relief datar dengan batuan penyusun utama Aluvium, dan menempati elevasi terendah (0-300 m dpl) sebagai wilayah yang lebih didominasi oleh proses-proses deposisi.

5.1.3 Morfokronologi

bagian selatan mempunyai batuan penyusun Kuarter: Holosen sebagai hasil proses pengendapan sungai. Dengan demikian, berdasarkan morfokronologinya dapat disimpulkan bahwa secara umum morfokronologi bentuklahan di daerah penelitian mempunyai umur lebih muda ke arah Utara seiring dengan kondisi morfometrinya berupa elevasi yang semakin meningkat.

5.1.4 Litologi (batuan)

Berdasarkan Peta Geologi (Gambar 7) dan seperti diuraikan pada sub-Bab Kondisi Geologi dan Geomorfologi Daerah Penelitian, jenis batuan induk di daerah penelitian terdiri dari 10 Formasi berumur Tersier, yakni: Formasi Cimapag (Tmc), Tufa Citorek (Tpv), Formasi Cikotok (Temv), Anggota Batugamping (Tojl), Formasi Cicarucup (Tet), Anggota Batupasir (Toj), Formasi Cimanceuri (Tpm), Limestone Member (Tebm), Anggota Batugamping (Tmtl), Anggota Konglomerat (Teb), dan 1 Formasi berumur Kuarter, yaitu Aluvial (Qa). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Formasi Cimapag (Tmc)

Batuan Sedimen Miosen Awal: disusun oleh batuan sedimen klastik, breksi, koarsa yang berasal dari endapan vulkanik.

2. Tufa Citorek (Tpv)

Batuan Gunungapi Pliosen: tuf, tuf berbatu apung, tuf breksi, batupasir, dan batulempung tufan.

3. Formasi Cikotok (Temv)

Batuan Gunungapi Eosen-Miosen: disusun oleh batuan ektrusif intermedier, lava yang berasal dari endapan vulkanik.

4. Anggota Batugamping (Tojl)

Batuan Karbonat Oligosen: berasal dari endapan sedimen yang disusun oleh batuan sedimen klastik, limestone (batukapur).

5. Formasi Cicarucup (Tet)

Batuan Sedimen Oligosen: batupasir, konglomerat, tuf dan bersisipan batulempung, berasal dari endapan sedimen.

7. Anggota Batugamping (Tmtl)

Batuan Karbonat Miosen Awal: disusun oleh batuan sedimen klastik, limestone (batukapur), berasal dari endapan sedimen.

8. Anggota Konglomerat (Teb)

Batuan Sedimen Eosen: batupasir kuarsa, konglomerat kuarsa, batulempung, serpih, batu sabak yang berasal dari endapan sedimen. 9. Aluvial (Qa)

Batuan Sedimen Holosen: disusun oleh batuan yang berbahan aluvium yang diendapkan di lingkungan sungai.

10. Formasi Cimanceuri (Tpm)

Batuan Pliosen Akhir: bercirikan sedimen klastika yang kaya akan fosil molusca, kuarsa dan konglomerat.

11. Limestone Member (Tebm)

Batuan Karbonat Eosen: disusun oleh batuan sedimen klastik.

5.2 Identifikasi Bentuklahan di Daerah Penelitian

Gambar 9. Gambaran dan interpretasi bentuklahan DAS Cimadur dari Citra SRTM

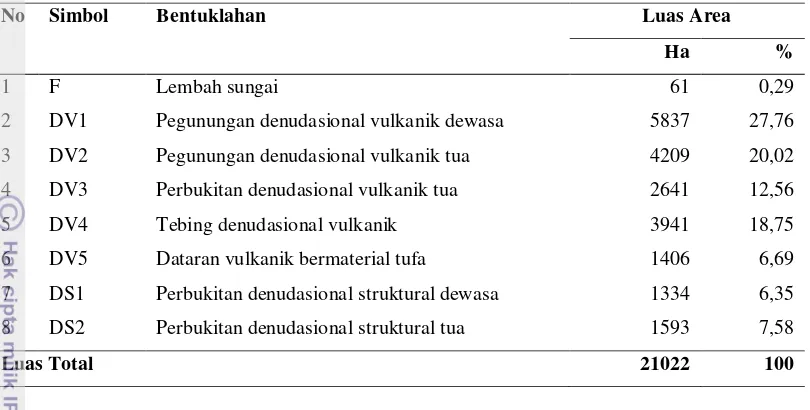

Tabel 5. Luas masing-masing bentuklahan di DAS Cimadur

No Simbol Bentuklahan Luas Area Ha %

1 F Lembah sungai 61 0,29

2 DV1 Pegunungan denudasional vulkanik dewasa 5837 27,76

3 DV2 Pegunungan denudasional vulkanik tua 4209 20,02

4 DV3 Perbukitan denudasional vulkanik tua 2641 12,56

5 DV4 Tebing denudasional vulkanik 3941 18,75

6 DV5 Dataran vulkanik bermaterial tufa 1406 6,69

7 DS1 Perbukitan denudasional struktural dewasa 1334 6,35

8 DS2 Perbukitan denudasional struktural tua 1593 7,58

Luas Total 21022 100

Lembah sungai (F). Bentuklahan ini terletak di bagian ujung Selatan daerah penelitian yang mempunyai morfologi lembah dengan kemiringan lereng 0-3% (datar) dan 3-8% (landai). Batuan yang menyusun bentuklahan ini adalah Aluvium (Qa), suatu batuan sedimen klastik yang diendapkan di lingkungan sungai. Bentuklahan ini merupakan bentuklahan paling muda di daerah penelitian yang terbentuk pada zaman Kuarter berumur Holosen. Bentuklahan ini mempunyai luasan 61 Ha dengan persentase 0,29% dari total luas daerah penelitian.

Pegunungan denudasional vulkanik dewasa (DV1). Bentuklahan ini terletak di bagian Utara dan tengah daerah penelitian yang mempunyai morfologi pegunungan dengan kemiringan lereng 15-30% (curam) dan >30% (sangat curam). Batuan yang menyusun DV1 adalah sebagai basement rock yang terdiri dari Formasi Cimapag (Tmc), atau batuan sedimen yang terbentuk pada zaman Tersier berumur Miosen Awal dan Formasi Tufa Citorek (Tpv), batuan gunungapi zaman Tersier berumur Pliosen. Pada bentuklahan ini kerucut-kerucut gunungapi hampir tidak tampak lagi karena sudah mengalami erosi yang sangat lanjut. DV1 merupakan bentuklahan paling luas dengan total luasan sebesar 5.837 Ha atau menempati 27,76% dari total luas daerah penelitian.

penyusunnya terdiri dari: Formasi Cikotok (Temv), atau batuan gunungapi zaman Tersier berumur Eosen sampai Miosen; Formasi Cicarucup (Tet) atau basement rock berbatuan sedimen zaman Tersier berumur Eosen, dan Anggota Batugamping (Tojl) yang berupa batuan karbonat zaman Tersier berumur Oligosen. Pada bentuklahan ini kerucut-kerucut gunungapi juga sudah tidak tampak lagi, hanya berupa tebing-tebing dengan lereng yang curam karena telah mengalami erosi lanjut seperti yang dibuktikan dengan banyaknya torehan-torehan memanjang yang tampak pada citra SRTM. Bentuklahan ini menempati luasan sebesar 4.209 Ha atau 20,02% dari total luas daerah penelitian.

Perbukitan denudasional vulkanik tua (DV3). Bentuklahan ini terletak di bagian tengah daerah penelitian, tepatnya di bawah bentuklahan Pegunungan denudasional vulkanik tua (DV2) dan di atas Perbukitan denudasional struktural dewasa dan tua (DS1 dan DS2). Bentuklahan DV3 ini mempunyai morfologi perbukitan dengan kemiringan lereng 15-30% (curam) dan >30% (sangat curam). Tersusun dari Formasi Cikotok (Temv) berbatuan vulkanik dan Anggota Batugamping (Tojl) yang keduanya dari zaman Tersier berumur Eosen sampai Miosen. Bentuklahan ini mempunyai luas 2.641 Ha atau menempati 12,56% dari total luas daerah penelitian.

Tebing denudasional vulkanik (DV4). Bentuklahan ini terletak di bagian Utara daerah penelitian berupa tebing (kaldera) yang curam yang telah mengalami

erosi lanjut dan berbentuk melingkar seperti tapal kuda atau huruf “U”. DV4 mengelilingi Dataran vulkanik bermaterial tufa (DV5) yang berada di bawahnya. Bentuklahan ini mempunyai kemiringan lereng 15-30% (curam) dan >30% (sangat curam) serta mempunyai batuan yang keras seperti lava atau perselingan lava dan piroklastik, namun dalam peta geologi dimasukkan ke dalam Formasi Cimapag (Tmc), terdiri dari batuan sedimen klastik, breksi, dan kuarsa yang berasal dari endapan vulkanik berumur Miosen Awal. Bentuklahan ini mempunyai luas sebesar 3.941 Ha atau menempati 18,75% dari total luas daerah penelitian.

cekungan/kawah dengan bentuk lingkaran sangat besar, berdiameter 8000 meter, dan kemiringan lereng 0-3% (datar). Formasi batuan yang menyusun bentuklahan ini adalah Tufa Citorek (Tpv), merupakan batuan gunungapi berumur Pliosen atau termuda untuk zaman Tersier. Material penyusun utama dari bentuklahan ini adalah tuf berbatuapung, atau material hasil letusan gunungapi yang besar, yang sering menghasilkan kaldera (tipe plinian). Dengan demikian dapat diduga bahwa DV5 sebenarnya merupakan dasar dari suatu kaldera gunungapi tua. Bentuklahan ini mempunyai luas 1.406 Ha yang menempati 6,69% dari total luas daerah penelitian.

Perbukitan denudasional struktural dewasa (DS1). Bentuklahan ini terletak di bagian Selatan daerah penelitian yang mempunyai morfologi perbukitan dengan kemiringan lereng 8-15% (agak curam) dan 15-30% (curam). DS1 sudah tidak menunjukkan lagi topografi struktur lipatan seperti tahap awal, karena telah mengalami erosi yang lanjut yang dicirikan dengan adanya kontrol struktural dan kekerasan batuan yang tercermin dari detil topografi. Batuan-batuan dengan tingkat kekerasan yang tinggi seperti batupasir dan konglomerat umumnya lebih resisten terhadap erosi menghasilkan bentuklahan igir-igir perbukitan, sedangkan batuan-batuan dengan tingkat kekerasan yang lebih rendah seperti batulempung cenderung tererosi dan membentuk bentuklahan lembah-lembah. Batukapur mempunyai kekerasan tinggi tetapi mudah larut oleh air sehingga sebagian membentuk igir dan sebagian lagi membentuk lembah atau cekungan akibat proses pelarutan oleh air hujan dan air aliran permukaan. Secara umum batuan yang menyusun bentuklahan ini terdiri dari Formasi: Anggota Batugamping (Tojl) dari zaman Tersier berumur Oligosen, Limestone Member (Tebm) Neogene berbahan batugamping terumbu yang terbentuk pada zaman Tersier berumur Miosen Akhir sampai Pliosen Awal, dan Formasi Cimanceuri (Tpm) berupa batuan sedimen klastik yang kaya akan fosil molusca, kuarsa dan konglomerat yang terbentuk pada zaman Tersier berumur Pliosen Akhir. Bentuklahan ini mempunyai luas 1.334 Ha atau menempati 6,35% dari total luas daerah penelitian.

kemiringan lereng 8-15% (agak curam) dan 15-30% (curam). Batuan yang menyusun DS2 adalah dari Formasi: Anggota Batupasir (Toj) yaitu batuan sedimen zaman Tersier berumur Oligosen, kemudian Anggota Batugamping (Tmtl) yang merupakan batuan karbonat zaman Tersier berumur Miosen Awal, dan Anggota Konglomerat (Teb) yang merupakan batuan sedimen zaman Tersier berumur Eosen yang sering dijumpai pada struktur lipatan. Bentuklahan ini mempunyai luasan 1.593 Ha yang menempati 7,58% dari total luas daerah penelitian.

5.3 Identifikasi Penggunaan Lahan di Daerah Penelitian

Tabel 6. Kenampakan jenis penggunaan lahan pada citra dan kondisi di lapang beserta luas tiap penggunaan lahan di DAS Cimadur

No Jenis Penggunaan Lahan

Kenampakan Pada Citra

Kondisi di Lapang Luas (Ha)

Luas (%)

1 Hutan 7284 34,65

2 Sungai 90 0,43

3 Permukiman 221 1,05

4 Sawah 3691 17,56

5 Kebun

campuran

6 Semak/tegal

an

744 3,54

7 Tanah

terbuka

40 0,19

Luas Total 21022 100

Hutan (H). Pada citra dicirikan oleh teksturnya yang kasar, berwarna hijau tua, dan bentuk yang homogen. Hutan tersebar di bagian Utara dan tengah daerah penelitian dengan kemiringan lereng dominan >30% (sangat curam) yang mempunyai luas sebesar 7.284 Ha atau menempati 34,65% dari total luas daerah penelitian.

Kebun campuran (Kc). Kenampakan dari penggunaan lahan ini pada citra dapat dilihat dari bentuknya yang bergerombol dengan pola yang tidak teratur dan memiliki warna hijau tua dengan tekstur yang agak kasar sampai kasar yang biasanya berasosiasi dengan permukiman. Penggunaan lahan ini mendominasi bagian tengah dan Selatan daerah penelitian dengan luas sebesar 8.952 Ha atau menempati 42,58% dari total luas daerah penelitian. Penggunaan lahan ini secara dominan tersebar pada kemiringan lereng 15-30% (curam).

Permukiman (P). Pada citra dapat dilihat dengan bentuknya yang mengelompok, tekstur halus, pola yang tidak teratur, memiliki warna merah tua, biasanya berasosiasi dengan jalan atau sungai. Permukiman tersebar di bagian Utara dan Selatan daerah penelitian yang mempunyai kemiringan lereng dominan 0-3% (datar) dengan luas sebesar 221 Ha atau 1,05% dari total luas daerah penelitian.

dipanen) dengan tekstur halus. Penggunaan lahan ini terletak di bagian Utara dan Selatan daerah penelitian dengan kemiringan lereng dominan 0-3% (datar). Penggunaan lahan ini mempunyai luas sebesar 3.691 Ha atau menempati 17,56% dari total luas daerah penelitian.

Semak/tegalan (Se). Pada citra memiliki kenampakan rona yang cerah, berwarna hijau muda dengan tekstur agak kasar sampai kasar, dan pola yang tidak teratur. Semak/tegalan tersebar di bagian Utara dan tengah daerah penelitian dengan kemiringan lereng dominan 15-30% (curam) yang mempunyai luasan 744 Ha atau menempati 3,54% dari total luas daerah penelitian.

Sungai (Su). Kenampakan dari penggunaan lahan ini pada citra dicirikan dengan pola aliran yang berkelak-kelok pada wilayah yang datar, berwarna putih atau krem, serta memiliki tekstur yang halus. Penggunaan lahan ini mempunyai kemiringan lereng dominan 0-3% (datar) dengan luasan 90 Ha atau menempati 0,43% dari total luas daerah penelitian.

Tanah terbuka (Tb). Pada citra dicirikan dengan kenampakan pantulan tanahnya yang berwarna cokelat dengan tekstur halus. Penggunaan lahan ini sedikit sekali penyebarannya karena daerah penelitian merupakan kawasan konservasi yang dilindungi oleh Pemerintah, dengan kemiringan lereng dominan 15-30% (curam) yang mempunyai luas sebesar 40 Ha atau menempati 0,19% dari total luas daerah penelitian.

5.4 Analisis Kelas TWI di Daerah Penelitian

Analisis TWI dalam penelitian ini menghasilkan data TWI yang bersifat kontinu (continuous). Selanjutnya, data TWI direklasifikasi menjadi 3 kelas dengan interval nilai 5 untuk masing-masing kelas, yakni kelas 1 atau nilai TWI rendah jika nilai TWI <5, kelas 2 atau nilai TWI sedang jika nilai TWI antara 5 hingga 10, dan kelas 3 atau nilai TWI tinggi jika nilai TWI >10. Sistem pengkelasan ini dilakukan secara arbitrer tanpa ada referensi awal. Hal ini disebabkan oleh sangat terbatasnya acuan baku yang dapat digunakan untuk reklasifikasi. Adapun reklasifikasi ini sendiri dimaksudkan untuk memudahkan mengetahui titik-titik dugaan dari permukaan lahan yang mempunyai konsentrasi air. Dalam hal ini kelas TWI rendah (= kelas 1) menggambarkan suatu wilayah dengan potensi genangan air yang rendah, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada wilayah ini potensi untuk menggenangkan air juga rendah. Sebaliknya kelas TWI tinggi (= kelas 3), menggambarkan suatu wilayah dengan potensi genangan air yang tinggi, sehingga dapat diasumsikan bahwa wilayah ini memiliki peluang tinggi untuk terjadinya genangan air ditinjau dari variasi topografi lokal. Adapun untuk kelas TWI sedang (= kelas 2) menggambarkan suatu potensi yang berada di antaranya, atau mengindikasikan suatu wilayah dengan potensi genangan air yang sedang, artinya jumlah genangan air pada wilayah ini masih tergolong tidak rendah dan tidak pula tinggi. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa pada wilayah ini potensi untuk menyimpan air masih dapat diharapkan. Hasil pemetaan sebaran kelas TWI untuk daerah penelitian dapat dilihat pada Gambar 11.

Cimadur. Gambar 12 di bawah menunjukkan hasil tumpangtindih antara kelas TWI dan order sungai di DAS Cimadur.

Jika dalam Gambar 11 terlihat bahwa kelas TWI yang persebarannya paling dominan adalah kelas sedang (= kelas 2), maka pada Gambar 12 terlihat pula bahwa kelas TWI kelas sedang ini terdapat di semua sub-DAS order sungai, mulai dari sub-DAS order 3, 4, 5, hingga 6. Untuk Kelas TWI tinggi (= kelas 3) persebarannya hampir merata juga di sub-DAS order sungai 3, 4, 5, dan 6, namun sedikit agak dominan di sub-DAS order 3. Sedangkan untuk kelas TWI rendah (= kelas 1) persebarannya hanya di beberapa titik di bagian tengah, yaitu pada sub-DAS order sungai 3 dan 4, meskipun secara dominan berada di sub-sub-DAS order 3. Hal ini cukup wajar yang disebabkan sub-DAS order 3 umumnya selalu berada pada elevasi yang lebih tinggi daripada sub-DAS order yang lebih besar dan umumnya mempunyai kemiringan lereng yang lebih besar pula.

Tabel 7. Klasifikasi Kelas TWI dan order sungai terhadap panjang segmen sungai di DAS Cimadur

No Kelas TWI Order sungai Total panjang segmen sungai (m)

1 1 3 39

2 4 13

3 2 3 336.806

4 4 251.612

5 5 297.179

6 6 235.917

7 3 3 2.479

8 4 1.987

9 5 1.011

10 6 1.712

Gambaran yang bisa diambil pada Tabel 7 ini adalah bahwa sub-DAS sungai-sungai order 3 ini sesungguhnya perlu mendapat perhatian khusus atau perlu mendapat pengelolaan yang baik, karena sub-DAS sungai-sungai order 3 ini berpotensi tinggi untuk dapat menahan atau menyimpan air. Potensi menyimpan air yang tinggi juga dapat diartikan berpotensi melahirkan suatu gangguan atau bencana, seperti banjir atau kekeringan di daerah hilirnya atau yang terkait dengan pemanfaatan air sungai, baik di hulu maupun di hilir. Sebagai contoh, untuk kasus di daerah penelitian adalah pemanfaatan air sungai untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

a). Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro

[image:60.595.95.509.64.820.2]

b). Hutan c). Areal Persawahan Gambar 13. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (a), penggunaan lahan hutan

(b) dan areal persawahan (c) di Sungai Ciambulawung, Banten

Tabel 8. Perbandingan nilai debit musim hujan dan musim kemarau di Sungai Ciambulawung berdasarkan pengukuran di lapangan

Titik Koordinat Geografis Ketinggian (m)