DAYA CERNA PROTEIN IN VITRO DUA PULUH MINUMAN BUBUK

KOMERSIAL BERBASIS KEDELAI DI INDONESIA

SKRIPSI

STELLA KRISTANTI KURNIAWAN

F24061492

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

IN VITRO PROTEIN DIGESTIBILITY OF TWENTY COMMERCIAL SOY-BASED POWDER DRINKS IN INDONESIA

Stella Kristanti Kurniawan, Didah Nur Faridah, and Nuri Andarwulan

Department of Food Science and Technology, Faculty of Agricultural Technology, Bogor Agricultural University, IPB Darmaga Campus, PO BOX 220, Bogor, West Java, Indonesia

E-mail: stella_kristanti@yahoo.co.id

ABSTRACT

One factor of protein quality is the digestibility. This study aims to analyze protein digestibility of twenty commercial soy-based powder drinks by in vitro method. Twenty commercial products were sampled and grouped by consumer age (0-1 year old, 1-3 years old, and 3 years old above). Samples intended for 3 years old above consumers were further divided again into sample for special group of consumers and for ordinary consumers.

Protein content from analysis and from label has been compared with the rules of tolerance of Canadian Food Inspection Agency's and Food and Drug Administration, and the results were still between the range of tolerance. While the total lipid content from analysis and from label were compared with labeling rules of National Agency for Drug and Food Control Republic of Indonesia (BPOM RI).

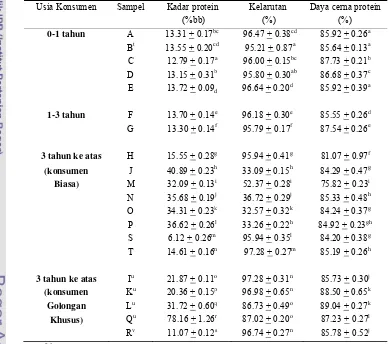

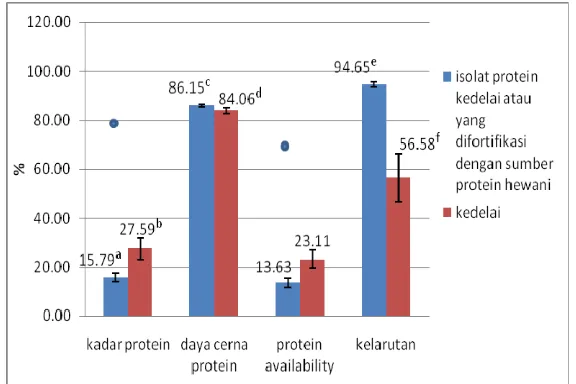

The results showed that samples for 0-1 year and 1-3 years old consumers had protein digestibility higher (85.55 % - 87.73 %) than samples for consumers 3 years old above (ordinary consumer) (75.82 % - 85.33 %). Protein digestibility of samples for special group of consumers were also higher (85.73 % - 89.04 %) than samples for ordinary consumer (75.82 % - 85.3 %). This research also showed that ingredients and protein sources affect the protein content, protein digestibility, and the solubility of the samples. Samples which protein source from soy protein isolate or enriched by dairy protein had lower protein content than the samples which protein source from soybean. However, the protein digestibility and protein solubility of sample from soy protein isolate or enriched by dairy protein were higher than samples from soybean.

STELLA KRISTANTI KURNIAWAN. Daya Cerna Protein in Vitro Dua Puluh Minuman Bubuk Komersial Berbasis Kedelai di Indonesia. Di bawah bimbingan Didah Nur Faridah dan Nuri Andarwulan. 2011.

RINGKASAN

Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati yang sangat baik dan bermutu tinggi. Protein kedelai mengandung asam amino yang lengkap. Kandungan asam-asam amino yang lengkap ini menyebabkan kedelai banyak dikonsumsi sebagai salah satu alternatif untuk menggantikan protein hewani yang relatif lebih mahal.

Kualitas dari protein kedelai tergantung dari beberapa faktor, di antaranya adalah komposisi asam amino, adanya komponen antinutrisi, serta daya cerna proteinnya. Daya cerna protein suatu bahan menggambarkan efisiensi hidrolisis protein menjadi asam amino oleh enzim-enzim pencernaan dalam tubuh. Pengukuran daya cerna protein suatu pangan sangat penting untuk mengetahui seberapa banyak protein yang dapat dicerna atau dihidrolisis menjadi asam-asam amino, karena asam-asam amino tersebut selanjutnya akan diserap oleh tubuh kemudian digunakan dalam pembentukan jaringan-jaringan baru atau mengganti jaringan-jaringan yang rusak. Jika suatu makanan memiliki daya cerna protein yang rendah, maka dapat berakibat pada malnutrisi protein. Hal ini akan sangat berbahaya terutama bagi golongan khusus, seperti bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan orang yang sedang sakit.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya cerna protein in vitro dua puluh minuman bubuk komersial berbasis kedelai yang ada di Indonesia. Dua puluh sampel tersebut didapat melalui sampling sebanyak-banyaknya minuman bubuk berbasis kedelai yang dijual dan yang mudah didapat di Indonesia. Selanjutnya, kedua puluh sampel tersebut dikelompokkan berdasarkan kelompok umur konsumen, yaitu sampel yang ditujukan untuk dikonsumsi konsumen berusia 0-1 tahun, 1-3 tahun, dan di atas 3 tahun (dewasa). Sampel yang ditujukan untuk usia 3 tahun ke atas dibagi lagi menjadi sampel minuman untuk konsumen golongan khusus dan konsumen biasa.

Penentuan daya cerna protein secara in vitro salah satunya dapat dilakukan dengan analisa penurunan pH protein yang terjadi setelah reaksi hidrolisis. Salah satu metode pengukuran daya cerna protein berdasarkan perubahan pH tersebut adalah metode Hsu et al. yang digunakan pada penelitian ini. Hidrolisis protein oleh enzim protease akan membebaskan ion-ion hidrogen sehingga menyebabkan penurunan pH.

Sebelum pengukuran daya cerna protein, kadar protein dan lemak sampel dianalisis terlebih dahulu kemudian dibandingkan dengan kadar protein dan lemak yang tertulis pada label. Kadar protein dari hasil analisis dan kadar protein pada label telah dibandingkan dengan aturan toleransi dari Canadian Food Inspection Agency's (CFIA) tahun 2003 dan Food and Drug Administration (FDA) tahun 2003, dan hasilnya kadar protein tersebut masih masuk ke dalam

range toleransi. Sedangkan kadar lemak hasil analisis dengan kadar lemak pada label dibandingkan dengan aturan pelabelan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) tahun 2005.

untuk golongan khusus juga relatif lebih tinggi (85.73 % - 89.04 %) dibanding untuk konsumen biasa (75.82 % - 85.33 %).

Hasil analisis dengan ANOVA menunjukkan bahwa antar kelompok sampel berbeda nyata pada taraf α = 0.05 untuk parameter kadar protein, daya cerna protein dan kelarutan. Namun lebih lanjut lagi menurut uji lanjut Duncan pada kadar protein, kelompok sampel untuk usia 0-1 tahun dan 1-3 tahun tidak saling memiliki perbedaan yang signifikan. Antar kelompok sampel untuk usia di atas 3 tahun baik untuk konsumen biasa maupun golongan khusus juga tidak saling memiliki perbedaan yang signifikan.

Hasil uji lanjut Duncan untuk daya cerna protein menunjukkan bahwa kelompok sampel untuk usia 0-1 tahun, 1-3 tahun, dan di atas 3 tahun (golongan khusus) tidak saling memiliki perbedaan yang signifikan. Namun kelompok sampel untuk usia di atas 3 tahun (konsumen biasa) memiliki perbedaan signifikan terhadap kelompok sampel lainnya. Sedangkan untuk kelarutan, menurut uji lanjut Duncan, kelompok sampel untuk usia 0-1 tahun, 1-3 tahun, dan di atas 3 tahun (golongan khusus) tidak saling memiliki perbedaan yang signifikan. Namun kelompok sampel untuk usia di atas 3 tahun (konsumen biasa) memiliki perbedaan signifikan terhadap kelompok sampel lainnya.

Penelitian juga memperlihatkan bahwa ingredient dan sumber protein turut berpengaruh terhadap kadar protein, daya cerna protein, dan kelarutan sampel. Sampel yang sumber proteinnya dari isolat protein kedelai atau yang difortifikasi dengan sumber protein hewani memiliki kadar protein yang lebih rendah dibanding sampel yang bersumber protein dari kedelai saja. Namun daya cerna protein dan kelarutan sampel yang sumber proteinnya dari isolat protein kedelai atau yang difortifikasi dengan sumber protein hewani lebih tinggi dibanding sampel yang sumber proteinnya dari kedelai saja.

DAYA CERNA PROTEIN

IN VITRO

DUA PULUH MINUMAN BUBUK

KOMERSIAL BERBASIS KEDELAI DI INDONESIA

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan

Fakultas Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor

Oleh

STELLA KRISTANTI KURNIAWAN F24061492

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Daya Cerna Protein in Vitro Dua Puluh Minuman Bubuk Komersial Berbasis Kedelai di Indonesia

Nama : Stella Kristanti Kurniawan

NIM : F24061492

Menyetujui.

Pembimbing I, Pembimbing II,

(Dr. Didah Nur Faridah, STP, M.Si) (Dr. Ir. Nuri Andarwulan, M.Si)

NIP 19711117 199802 2 001 NIP 19630701 198811 2 001

Mengetahui : Plt. Ketua Departemen,

(Dr. Ir. Nurheni Sri Palupi, M.Si) NIP 19610802 198703 2 002

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul Daya Cerna Protein in Vitro Dua Puluh Minuman Bubuk Komersial Berbasis Kedelai di Indonesia adalah hasil karya saya sendiri dengan arahan Dosen Pembimbing Akademik, dan belum diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Agustus 2011 Yang membuat pernyataan

Stella Kristanti Kurniawan F24061492

© Hak cipta milik Stella Kristanti Kurniawan, tahun 2011

Hak cipta dilindungi

BIODATA PENULIS

Stella Kristanti Kurniawan lahir di Semarang pada 8 Desember 1988 dari ayah Surya Kurniawan dan ibu Roshayati Hartono, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis lulus dari SMA Kolese Loyola Semarang pada tahun 2006 dan pada tahun yang sama diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB). Setelah lulus dari Tingkat Persiapan Bersama (TPB), penulis masuk ke Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian. Penulis juga mengambil minor Pengembangan Usaha Agribisnis, Departemen Agribisnis.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan seperti menjadi asisten praktikum Kimia Dasar dan Teknologi Pengolahan Pangan, mendukung kegiatan HIMITEPA (Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan) dengan menjadi panitia dalam Pelatihan HACCP VI, BAUR 2008, dan LCTIP. Penulis juga aktif di Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK IPB) dengan menjadi panitia dalam Kebaktian Awal Tahun dan Paskah, serta bergabung di Komisi Kesenian PMK IPB sebagai koordinator seksi kesejahteraan dan menjadi panitia pada kegiatan-kegiatan Komisi Kesenian. Penulis juga sempat bergabung pada majalah ABC PMK-Kemaki IPB sebagai editor, layout-er, sekaligus kontributor.

Prestasi yang berhasil diraih penulis selama masa perkuliahan di antaranya adalah

menerbitkan novel berjudul “Four Freedom in My World” pada tahun 2007, menjadi 40

semifinalis Bintang Kampus Majalah CitaCinta pada tahun 2008, menjadi perwakilan IPB dalam

Trust by Danone 8th tahun 2011, juara 2 pada 1st Indonesian Food Bowl Quiz Competition 2011, dan mendapat beasiswa Supersemar pada tahun 2008-2009. Pada tahun 2009-2010 penulis mendapat beasiswa JASSO untuk mengikuti pertukaran pelajar ke Jepang dalam program

HUSTEP (Hokkaido University Short Term Exchange Program).

Penulis juga pernah berpartisipasi dalam beberapa konferensi dan mengikuti pelatihan. Pada tahun 2009 penulis mengikuti pelatihan Manajemen HALAL yang diadakan HIMITEPA IPB. Pada tahun 2009 penulis berpartisipasi dalam HISAS 8 (Hokkaido Indonesian Student Association Meeting 8) di Hokkaido Jepang, dan pada tahun 2010 penulis berpartisipasi dalam ICAAI (International Conference on Agriculture and Agro-industry) di Chiang Rai Thailand.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan YME atas KaruniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Dengan telah selesainya penelitian hingga tersusunnya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Didah Nur Faridah STP, M.Si selaku dosen pembimbing pertama yang telah

membimbing penulis bukan hanya selama penyusunan skripsi tetapi juga selama penulis menyelesaikan studi di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Terima kasih atas nasehat, dukungan semangat, dan terutama perhatian ibu kepada penulis.

2. Dr. Ir. Nuri Andarwulan, M.Si selaku dosen pembimbing kedua atas bimbingan dan

saran-sarannya selama penyusunan skripsi ini. 3. Dr. Ir. Eko Hari Purnomo, M.Sc selaku dosen penguji.

4. Karyawan dan Teknisi Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan.

5. Kedua orang tua dan adik tersayang Monica Kristiani Kurniawan.

6. Dyas, Manik, Sarah, Septi, Mario, Feli, Kandi, dan teman-teman ITP angkatan 43 lainnya. 7. Dongsaeng-dongsaeng-ku Andrew, Mike, Desir atas drama-drama Korea-nya yang telah

menghilangkan penat penulis selama penelitian.

8. Ricen, Suriah, Riffi, Khafid, Dimas, Tiara, Lukman, Bu Elmi, teman-teman satu lab

lainnya, serta teman-teman ITP angkatan 44 dan 45 lainnya.

9. Kristin TIN 43, teman-teman penghuni Perwira, dan teman-teman lainnya yang tidak

dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pangan.

Bogor, Agustus 2011

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR……….iii

DAFTAR TABEL………vi

DAFTAR GAMBAR………..vii

DAFTAR LAMPIRAN………..viii

I. PENDAHULUAN……… 1

II. TINJAUAN PUSTAKA………... 3

A. Kedelai….………...………... 3

B. Minuman Bubuk Berbasis Kedelai…………...………... 4

1. Susu Kedelai Bubuk……...……….………… 5

2. Susu Formula Berbasis Kedelai………...….……... 6

C. Isolat Protein Kedelai………..………... 6

D. Dekstrin…..………..…………... 7

E. Daya Cerna Protein Kedelai…………..………...……….. 7

1. Protein Kedelai……...……….7

2. Daya Cerna Protein Produk Kedelai………...………... ..9

III. METODE PENELITIAN………... 14

A. Alat dan Bahan………... 14

B. Metode Penelitian………...……….. 14

1. Persiapan Sampel……...………..……….. 14

2. Ripitabilitas Daya Cerna Protein Metode Hsu et al. (1977)…...…………...…… 15

3. Analisis Kimia dan Fisik Dua Puluh Sampel Minuman Bubuk Komersial Berbasis Kedelai di Indonesia………..……….… 15

4. Analisis Data…….………...……….. 15

C. Prosedur Analisis………...………... 16

1. Analisis Proximat Sampel……….. 16

2. Analisis Daya Cerna Protein Metode Hsu et al. (1977)……….... 18

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN………...… 20

A. Persiapan Sampel……...………...……… 20

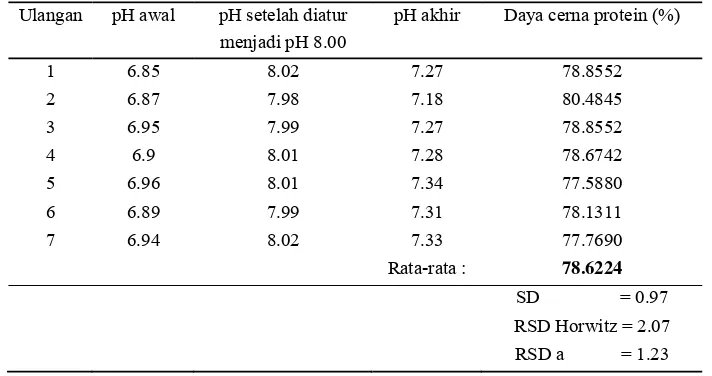

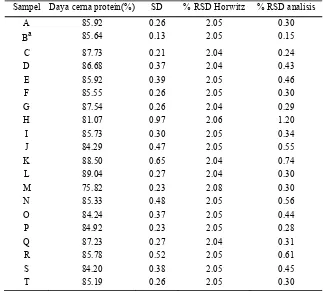

B. Ripitabilitas Daya Cerna Protein MetodeHsu et al. (1977)…...…. 20

1. Hasil Analisis Proximat……….……… 20

2. Ripitabilitas Daya Cerna Protein Isolat Protein Kedelai, Kedelai yang Ditambah Dekstrin, dan Kedelai Menggunakan Metode Hsu et al. (1977) ………. …..21

C. Sifat Kimia dan Fisik Dua Puluh Minuman Bubuk Komersial Berbasis Kedelai di Indonesia………..………….……….. 25

1. Proximat Sampel……….……….……. 25

2. Daya Cerna Protein in vitro ……... 29

V. KESIMPULAN DAN SARAN……….…. 37

A. Kesimpulan…...……… 37

B. Saran….……… 37

DAFTAR PUSTAKA……….……….... 38

DAFTAR TABEL

Halaman

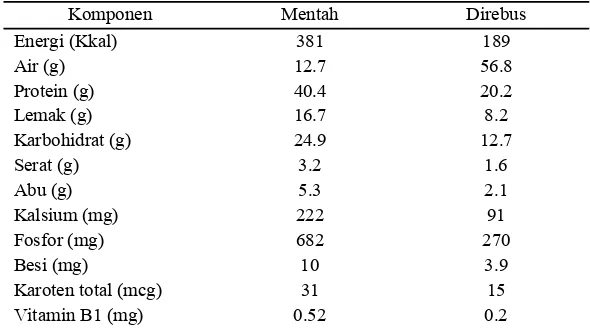

Tabel 1. Komposisi kedelai mentah dan direbus per 100 g……….………. 4

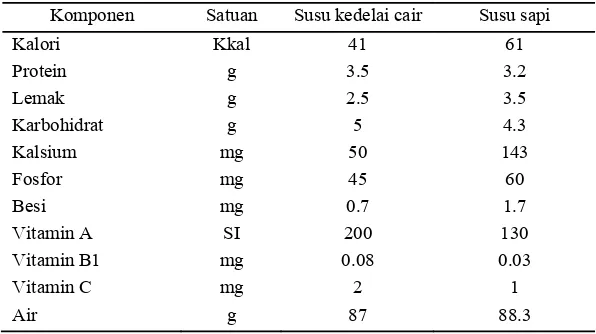

Tabel 2. Perbandingan nilai gizi susu kedelai dan susu sapi……….... 5

Tabel 3. Susunan asam amino pada kedelai……… ..8

Tabel 4. Hasil analisis proximat isolat protein kedelai, kedelai+dekstrin, dan kedelai………... 21

Tabel 5. Daya cerna protein isolat protein kedelai……….. 23

Tabel 6. Daya cerna protein kedelai+dekstrin………. 23

Tabel 7. Daya cerna protein kedelai……… 23

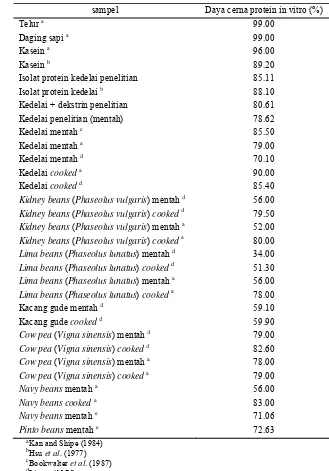

Tabel 8. Daya cerna protein sampel penelitian dan daya cerna protein kacang-kacangan penelitian lain….………... 24

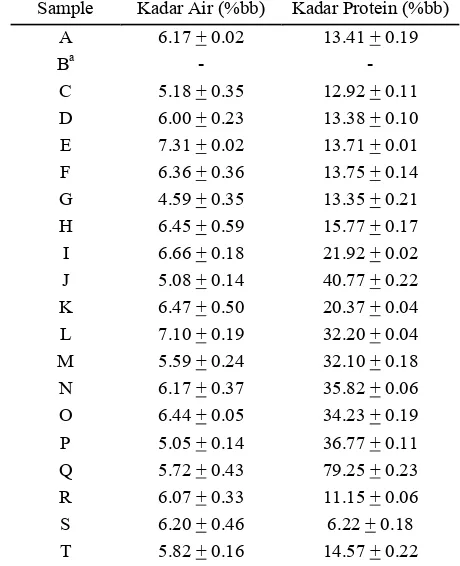

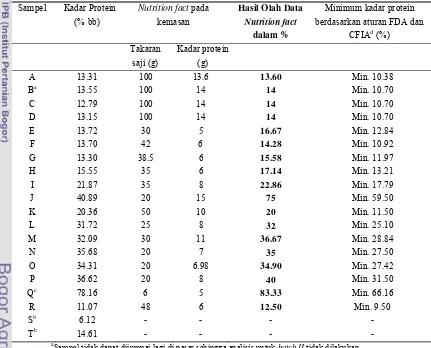

Tabel 9. Hasil Analisis proximat dua puluh minuman bubuk komersial berbasis kedelai batch I………..………. 26

Tabel 10. Hasil Analisis kadar air dan protein dua puluh minuman bubuk komersial berbasis kedelai batch II…….……… 26

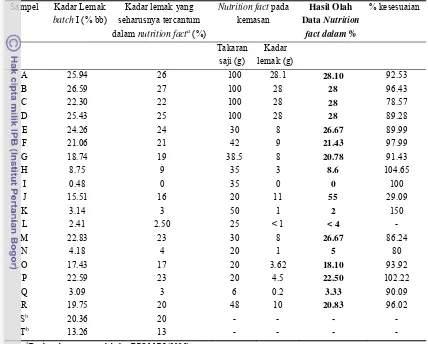

Tabel 11. Perbandingan hasil analisis kadar protein dengan nutrition fact……… 27

Tabel 12. Perbandingan hasil analisis kadar lemak dengan nutrition fact……….. 29

Tabel 13. Daya cerna protein dua puluh minuman bubuk komersial berbasis kedelai………. 31

Tabel 14. Kelarutan dua puluh sampel minuman bubuk komersial berbasis kedelai…………. 31

Tabel 15. Pembagian sampel berdasarkan kadar protein dan usia konsumen beserta kadar protein, kelarutan, dan daya cerna proteinnya………...32

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Tanaman kedelai dan biji kedelai kuning……… 3 Gambar 2. Struktur asam amino………... 8 Gambar 3. Penggunaan nitrogen dari protein makanan……….. 10 Gambar 4. Hubungan kadar protein, daya cerna protein, dan kelarutan sampel terhadap

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Kadar protein 20 minuman bubuk berbasis kedelai batch I dan II………. 44

Lampiran 2. Daya cerna protein 20 sampel minuman bubuk berbasis kedelai

batch I dan II………..……….... 46

Lampiran 3. Tabel hasil uji independent T-test kadar protein 20 minuman bubuk

berbasis kedelai……….……… 51 Lampiran 4. Tabel hasil uji independent T-test daya cerna protein 20 minuman

bubuk berbasis kedelai………. 61 Lampiran 5. Kelarutan 20 sampel minuman bubuk berbasis kedelai batch I dan II……..…... 71 Lampiran 6a. Tabel hasil uji ANOVA kadar protein 20 minuman bubuk berbasis

kedelai antar kelompok……….…... 73 Lampiran 6b. Tabel hasil uji ANOVA kadar protein 20 minuman bubuk berbasis kedelai kelompok sampel untuk usia 0-1 tahun ……….…….. 73 Lampiran 6c. Tabel hasil uji ANOVA kadar protein 20 minuman bubuk berbasis

kedelai kelompok sampel untuk usia 1-3 tahun……….…….. 74 Lampiran 6d. Tabel hasil uji ANOVA kadar protein 20 minuman bubuk berbasis kedelai kelompok sampel untuk usia di atas 3 tahun (konsumen biasa)………….…... 75 Lampiran 6e. Tabel hasil uji ANOVA kadar protein 20 minuman bubuk berbasis kedelai kelompok sampel untuk usia di atas 3 tahun (golongan khusus)……… 76

Lampiran 7a. Tabel hasil uji ANOVA daya cerna protein 20 minuman bubuk berbasis

kedelai antar kelompok……….………... 77 Lampiran 7b. Tabel hasil uji ANOVA daya cerna protein 20 minuman bubuk berbasis

kedelai kelompok sampel untuk usia 0-1 tahun….……….. 78 Lampiran 7c. Tabel hasil uji ANOVA kadar protein 20 minuman bubuk berbasis

kedelai kelompok sampel untuk usia 1-3 tahun……….……….. 79 Lampiran 7d. Tabel hasil uji ANOVA daya cerna protein 20 minuman bubuk berbasis

kedelai kelompok sampel untuk usia di atas 3 tahun (konsumen biasa)….…... 79 Lampiran 7e. Tabel hasil uji ANOVA daya cerna protein 20 minuman bubuk berbasis

kedelai kelompok sampel untuk usia di atas 3 tahun (golongan khusus)…….... 80 Lampiran 8a. Tabel hasil uji ANOVA kelarutan 20 minuman bubuk berbasis kedelai

antar kelompok sampel……….……….... 82 Lampiran 8b. Tabel hasil uji ANOVA kelarutan 20 minuman bubuk berbasis kedelai

kelompok sampel untuk usia 0-1 tahun….……….. 82 Lampiran 8c. Tabel hasil uji ANOVA kelarutan 20 minuman bubuk berbasis kedelai

Lampiran 8d. Tabel hasil uji ANOVA kelarutan 20 minuman bubuk berbasis kedelai

kelompok sampel untuk usia di atas 3 tahun (konsumen biasa)………….……. 84 Lampiran 8e. Tabel hasil uji ANOVA kelarutan 20 minuman bubuk berbasis kedelai

kelompok sampel untuk usia di atas 3 tahun (golongan khusus)….……… 85 Lampiran 9. Komposisi sampel sesuai label dan daya cerna protein………. 86 Lampiran 10a. Tabel hasil uji ANOVA kadar protein 20 minuman bubuk berbasis kedelai bersumber protein dari isolat protein kedelai atau yang difortifikasi dengan sumber protein hewani dengan sampel bersumber protein dari kedelai……… 87 Lampiran 10b. Tabel hasil uji ANOVA kadar protein 20 minuman bubuk berbasis kedelai bersumber protein dari isolat protein kedelai atau yang difortifikasi

dengan sumber protein hewani….………. 88 Lampiran 10c. Tabel hasil uji ANOVA kadar protein 20 minuman bubuk berbasis kedelai bersumber protein dari kedelai……….………... 89 Lampiran 11a. Tabel hasil uji ANOVA daya cerna protein 20 minuman bubuk

berbasis kedelai bersumber protein dari isolat protein kedelai atau yang difortifikasi dengan sumber protein hewani dengan sampel bersumber

protein dari kedelai……… 90 Lampiran 11b. Tabel hasil uji ANOVA daya cerna protein 20 minuman bubuk

berbasis kedelai bersumber protein dari isolat protein kedelai atau yang difortifikasi dengan sumber protein hewani……….………... 91 Lampiran 11c. Tabel hasil uji ANOVA daya cerna protein 20 minuman bubuk

berbasis kedelai bersumber protein dari kedelai……….……….. 92 Lampiran 12a. Tabel hasil uji ANOVA kelarutan 20 minuman bubuk berbasis kedelai

bersumber protein dari isolat protein kedelai atau yang difortifikasi dengan sumber protein hewani dengan sampel bersumber protein dari kedelai………..……….. 93 Lampiran 12b. Tabel hasil uji ANOVA kelarutan 20 minuman bubuk berbasis kedelai

bersumber protein dari isolat protein kedelai atau yang difortifikasi

dengan sumber protein hewani………….………... 94 Lampiran 12c. Tabel hasil uji ANOVA kelarutan 20 minuman bubuk berbasis kedelai

bersumber protein dari kedelai….……….... 95

I.

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Protein terdapat pada bahan pangan hewani, seperti daging, ikan, telur, susu, dan lain-lain, serta bahan pangan nabati, seperti serealia dan kacang-kacangan (kacang kedelai, kacang tanah, kacang komak, dan lain-lain). Protein hewani yang memiliki asam amino esensial lengkap merupakan protein dengan kualitas teratas. Namun karena harganya lebih mahal dan pengadaannya yang membutuhkan waktu lebih lama, maka protein nabati merupakan pilihan tepat untuk pemenuhan kekurangan protein terutama bagi masyarakat yang mempunyai daya beli rendah.

Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 31.02 juta orang (Biro Pusat Statistik Indonesia 2010). Akibatnya, banyak penduduk yang kesulitan untuk membeli makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhan gizi mereka. Pada tahun 2005, jumlah bayi yang kekurangan gizi di Indonesia mencapai 28% dari total populasi bayi (Biro Pusat Statistik Indonesia 2010). Permasalahan gizi yang paling sering dihadapi Indonesia dan negara berkembang lainnya adalah kekurangan protein. Permasalahan ini membutuhkan solusi untuk mencari sumber protein alternatif yang murah namun berkualitas tinggi.

Kedelai merupakan alternatif sumber protein yang menjanjikan untuk menggantikan protein hewani. Protein kedelai mengandung asam amino yang lengkap. Selain itu protein kedelai mengandung asam amino yang relatif lebih tinggi daripada protein biji-bijian lainnya, terutama asam amino lisin, sehingga protein kedelai dapat digunakan juga untuk mensubstitusi kekurangan protein dalam makanan pokok seperti pati-patian dan jagung (FAO 1971; Direktorat Gizi dan Kesehatan RI 1972; Mupangwa et al. 2003; Palander et al. 2006).

Kandungan protein pada kedelai cukup tinggi, yaitu sekitar 40-50% dengan susunan asam amino mendekati susunan asam amino susu sapi dan mendekati pola yang direkomendasikan oleh FAO (Bentley 1975). Kedelai mengandung asam amino esensial yang tinggi dengan metionin sebagai asam amino pembatas (Considine dan Considine 1982).

Kedelai dapat diolah menjadi berbagai macam produk pangan. Salah satu bentuk pengolahan kedelai adalah dalam bentuk minuman sari kedelai atau yang lebih sering disebut dengan susu kedelai. Susu kedelai diperoleh dengan cara penggilingan biji kedelai yang telah direndam dalam air. Hasil penggilingan kemudian disaring untuk mendapatkan filtrat, yang kemudian dididihkan dan diberi flavor

untuk meningkatkan rasanya (Koswara 1992). Di samping dalam bentuk cair, susu kedelai dapat dibuat dalam bentuk bubuk (powder), yang pada umumnya dilakukan dengan pengeringan semprot (spray drying) atau dengan cara menggiling kedelai langsung menjadi bubuk.

biasanya difortifikasi dengan vitamin dan mineral untuk mencukupi kebutuhan gizi bayi karena produk pangan dalam bentuk susu merupakan bahan fortifikan yang baik.

Pengolahan kedelai menjadi minuman sangatlah strategis karena pangan dalam bentuk cair mudah dikonsumsi oleh golongan khusus, seperti bayi dan orang yang sedang sakit. Pengeringan menjadi bentuk bubuk akan semakin menambah nilai produk karena akan memperpanjang umur simpan dan memudahkan dalam penanganannya. Minuman kedelai umumnya juga dikonsumsi sebagai minuman kesehatan. Oleh karena itu diharapkan minuman bubuk berbasis kedelai mempunyai profil yang baik, terutama daya cerna proteinnya. Daya cerna protein suatu bahan menggambarkan efisiensi hidrolisis protein menjadi asam amino oleh enzim-enzim pencernaan dalam tubuh (Muchtadi et al. 1993). Pengukuran daya cerna protein suatu pangan sangat penting untuk mengetahui seberapa banyak protein pada pangan tersebut yang dapat dicerna/dihidrolisis menjadi asam-asam amino, karena asam-asam amino tersebut selanjutnya akan diserap oleh tubuh kemudian digunakan dalam pembentukan jaringan-jaringan baru atau mengganti jaringan-jaringan-jaringan-jaringan yang rusak. Jika suatu makanan memiliki daya cerna protein yang rendah, maka dapat berakibat pada malnutrisi protein bagi konsumennya. Hal ini akan sangat berbahaya terutama bagi golongan khusus, seperti bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan orang yang sedang sakit, orang yang kekurangan protein, vegetarian, dan lain-lain.

B.

Tujuan Penelitian

II.

TINJAUAN PUSTAKA

A.

Kedelai

Kedelai merupakan bahan pangan yang penting di Indonesia yaitu sebagai sumber protein nabati yang dapat dikonsumsi secara langsung, sebagai bahan pelengkap, bahan industri, maupun keperluan lainnya.Kedelai (Glycine max (L) Merill) termasuk famili Leguminosae (kacang-kacangan) yang diklasifikasikan dengan nama ilmiah Glycine max (L) Merill, spesiesnya max, genusnya glycine, sub famili papilionoidaceae, famili leguminosae, dan ordo polypetales (Suprapto 1985).

Menurut Somaatmadja (1964), tanaman kacang kedelai termasuk tanaman semusim yang tumbuhnya tegak dan bercabang. Tanaman ini sering kali ditanam pada ketinggian 5 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Di samping itu kedelai juga membutuhkan suhu optimum untuk tumbuh yaitu 20-300C dan pada pH tanah antara 5.0-7.0.

Buah kedelai disebut polong. Di dalam polong terdapat biji yang jumlahnya satu sampai lima. Kedelai dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu berdasarkan warna kulit bijinya dan berdasarkan umurnya. Berdasarkan warna kulit biji, kedelai dikelompokan lagi menjadi kedelai kuning atau putih, kedelai hitam, dan kedelai hijau. Secara kimiawi tidak ada perbedaan komposisi gizi yang berarti antara ketiga jenis warna kedelai tersebut. Sedangkan berdasarkan umurnya kedelai dikelompokkan menjadi kedelai umur pendek atau genjah (75-85 hari), umur sedang (85-90 hari), dan kedelai yang berumur lebih dari 90 hari.

Gambar 1. Tanaman kedelai (kiri) dan biji kedelai kuning (kanan)

(eemoo-esprit.blogspot.com (kiri) dan www.recipetips.com (kanan))

dan oligosakardida yang terbukti dapat mencegah penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, berbagai kanker, osteoporosis, penyakit ginjal, dan lain-lain (Li dan Manfred 2010) . Nilai gizi kedelai dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi kedelai mentah dan direbus per 100 g

Komponen Mentah Direbus

Energi (Kkal) 381 189

Air (g) 12.7 56.8

Protein (g) 40.4 20.2

Lemak (g) 16.7 8.2

Karbohidrat (g) 24.9 12.7

Serat (g) 3.2 1.6

Abu (g) 5.3 2.1

Kalsium (mg) 222 91

Fosfor (mg) 682 270

Besi (mg) 10 3.9

Karoten total (mcg) 31 15

Vitamin B1 (mg) 0.52 0.2

Sumber: Slamet dan Tarwotjo (1980)

Selain sumber zat gizi, kedelai juga memiliki senyawa bioaktif isoflavon (salah satu golongan flavonoid) yang bersifat sebagai antioksidan (Nijveldt et al. 2001). Menurut United States Department of Agricuture (USDA 1999), per 100 g kedelai mentah mengandung 128.35 mg isoflavon. Isoflavon kedelai dikenal sebagai fitoestrogen karena struktur molekulnya mirip dengan struktur molekul estrogen. Hal ini menyebabkan isoflavon kedelai dapat berikatan dengan reseptor estrogen (RE), namun afinitas RE ligan tersebut lebih rendah dibanding estrogen endogen (Miksicek 1994; Penalvo et al. 2004). Isoflavon kedelai berguna sebagai antioksidan sehingga antara lain dapat berguna untuk mencegah : 1) kerusakan oksidatif membran sel, 2) arterosklerosis akibat teroksidasinya LDL, 3) penyakit jantung koroner, 4) penyakit kardiovaskuler, 5) kerusakan oksidatif DNA, 6) menghambat pertumbuhan sel kanker (Astawan 2009; Heneman et al. 2007). Isoflavon juga telah dibuktikan dapat mengurangi risiko kanker payudara, prostat, ovarium (Imhof et al. 2008; Hillman dan Singh-Gupta 2011), diabetes (Lu et al. 2008) menurunkan kadar kolesterol total dan LDL serta meningkatkan HDL (Crouse et al. 1999; Demonty et al. 2002; Bricarello et al. 2004), menurunkan tekanan darah tinggi (Liu et al. 2010), dan mencegah osteoporosis pada wanita paska menopause (Liu et al. 2010) .

Begitu banyaknya manfaat dari kedelai, maka tidak heran jika kedelai mempunyai banyak sebutan, seperti “Miracle Golden Bean”,”The Golden Nugget of Nutrition”, “The Cow of China”, “Meat of the Fields”, “The Meat That Grows on Vines”, “Cinderella Crops of the Century”, “The Protein Hope of the Future”, dan “The Amazing Soybean” (Rahman 1978).

B.

Minuman Bubuk Berbasis Kedelai

1.

Susu kedelai bubuk

Susu kedelai adalah produk seperti susu sapi namun dibuat dari ekstrak kedelai. Susu kedelai diperoleh dengan cara penggilingan biji kedelai yang telah direndam dalam air. Hasil penggilingan kemudian disaring untuk mendapatkan filtrat, yang kemudian dididihkan dan diberi flavor untuk meningkatkan rasanya (Koswara 1992). Di samping dalam bentuk cair, susu kedelai dapat juga dibuat dalam bentuk bubuk (powder), yang pada umumnya dilakukan dengan pengeringan semprot (spray drying). Susu kedelai bubuk juga dapat diolah lebih lanjut menjadi susu bubuk kedelai instan dengan proses instanisasi.

Menurut Rumin (1992), susu kedelai mempunyai beberapa daya tarik, seperti 1) Bergizi tinggi. Pada kadar air yang sama dengan susu sapi, susu kedelai mengandung jumlah protein 26 - 52 % lebih banyak, walaupun Protein Efficiency Ratio-nya lebih rendah. Menurut Bourne (1976), 200 ml susu kedelai dengan kandungan protein 3 % akan memenuhi 50 % RDA protein yang ditetapkan WHO bagi balita, 2) Teknologi untuk mengolah susu kedelai sederhana dan biayanya kecil, 3) Susu kedelai bebas laktosa dan tidak menyebabkan alergi, 4) Susu kedelai bebas kolesterol dan hanya mengandung sedikit lemak. Kandungan lemaknya pun hanya sepertiga lemak susu sapi dan sebagian besar dalam bentuk tidak jenuh. Daya tarik berikutnya, 5) Susu kedelai dapat divariasikan. Selain menjadi minuman pengganti susu sapi, susu kedelai dapat diolah menjadi yoghurt (soygurt), keju, kefir, soyanaise, dan lain-lain, 6) Susu kedelai memberikan kalori 12 % lebih rendah dibanding susu sapi sehingga menjadi pilihan yang baik untuk orang yang ingin berdiet, 7) Alternatif swasembada pangan. Beralih ke susu kedelai dapat menghemat devisa negara untuk mengimpor susu sapi yang relatif lebih mahal harganya, serta dapat menciptakan lapangan kerja baru di samping menghasilkan sumber protein yang lebih murah. Susu kedelai mempunyai protein tinggi dan nilai gizi lain yang hampir sama dengan susu sapi. Perbedaan yang cukup mencolok hanya pada kadar kalsium. Susu sapi memiliki kadar kalsium yang cukup tinggi dibanding susu kedelai. Perbandingan kandungan gizi susu kedelai dan susu sapi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan nilai gizi susu kedelai dan susu sapi

Komponen Satuan Susu kedelai cair Susu sapi

Kalori Kkal 41 61

Protein g 3.5 3.2

Lemak g 2.5 3.5

Karbohidrat g 5 4.3

Kalsium mg 50 143

Fosfor mg 45 60

Besi mg 0.7 1.7

Vitamin A SI 200 130

Vitamin B1 mg 0.08 0.03

Vitamin C mg 2 1

Air g 87 88.3

Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI (1972)

2.

Susu Formula Berbasis Protein Kedelai

Ketidakmampuan mencerna laktosa (lactose intolerance) dialami oleh 70 % penduduk Asia Tenggara. Penderita yang mengkonsumsi susu sapi (kadar laktosa sekitar 4.8 %) akan merasa kembung, sakit perut atau mencret (Rumin 1992). Sedangkan alergi susu sapi adalah alergi makanan terbanyak dan dialami oleh 2-3 % bayi di bawah satu tahun (Crittenden 2005; Rona 2007). Reaksi dapat ditimbulkan oleh partikel protein dari kandungan susu sapi, baik dari ASI ibu yang makan dairy product (produk dari susu sapi), maupun pemberian langsung susu sapi pada bayi. Menurut El-Agamy (2006), Cavagni et al. (1994) dan Docena et al. (1996), susu sapi mengandung lebih dari 20 protein yang dapat menyebabkan alergi. Alergi merupakan masalah yang tidak boleh diremehkan. Reaksi yang ditimbulkan dapat mengganggu semua organ tubuh dan perilaku anak sehingga bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada tahun pertama kehidupan anak, sistem imun tubuhnya relatif masih sangat lemah dan rentan. Oleh karena itu dikembangkanlah susu formula berbahan dasar kedelai menggantikan susu sapi sebagai sumber proteinnya.

Susu formula pertama yang menggunakan kedelai dikembangkan pada awal 1950. Pada awalnya, susu formula dari kedelai menggunakan tepung kedelai (kedelai yang dibubukkan). Namun sayangnya ditemukan beberapa keluhan, seperti kembung (Fomon dan Filer 1974) yang kemungkinan disebabkan karena tepung kedelai mengandung stakiosa dan rafinosa (karbohidrat yang tidak dapat dicerna bayi yang mengakibatkan bayi kembung dan sering buang air besar) yang cukup tinggi. Pengembangan susu formula dari protein kedelai selanjutnya adalah pada tahun 1960-an. Formula ini sudah memiliki warna, bau, dan rasa yang lebih baik, juga dapat lebih mengurangi kasus kembung dan buang angin. Perkembangan selanjutnya adalah digunakannya isolat protein kedelai, protein kedelai yang sudah bebas dari komponen-komponen lainnya termasuk karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Perkembangan selanjutnya adalah penggunaan isolat protein kedelai pada formula milk-free bagi balita,

geriatric, hospital, dan postoperative feeding. Susu formula kedelai sekarang ini juga telah difortifikasi dengan minyak nabati (untuk melengkapi kandungan lemak), sirup jagung, atau sukrosa (untuk melengkapi kandungan karbohidrat), vitamin, dan mineral (terutama zat besi karena komponen antinutrisi pada kedelai dapat menghambat absorpsi zat besi) sesuai ketentuan yang telah diterapkan. Susu formula tersedia dalam bentuk cair (ready to drink), maupun bentuk kering (bubuk).

C.

Isolat Protein Kedelai

Isolat protein kedelai merupakan bentuk olahan kedelai yang mengandung protein paling murni karena kadar proteinnya minimum 90 % berdasarkan berat keringnya (Muchtadi 1997). Produk ini hampir bebas dari karbohidrat, serat, dan lemak, sehingga sifat fungsionalnya jauh lebih baik dibanding konsentrat kedelai dan tepung atau bubuk kedelai.

Isolat protein kedelai dibuat dengan cara mengekstrak kedelai bebas lemak dengan alkali, kemudian mengendapkan protein kedelai pada titik isoelektriknya sehingga protein dapat diisolasi dan dipisahkan dari bagian-bagian lainnya yang tidak diinginkan. Bagian protein yang mengendap tersebut kemudian dicuci dan dikeringkan.

Isolat protein kedelai baik sekali digunakan sebagai pengikat dan pengemulsi dalam produk daging (Muchtadi 1997; Liu et al 1999; Molina et al. 2001), produk meat analog, dan formulasi produk pangan lainnya (Muchtadi 1997).

D.

Dekstrin

Dektrin merupakan produk yang dihasilkan dari degradasi pati secara acak dengan berbagai macam cara seperti pemanasan pati kering, hidrolis pati oleh asam, maupun hidrolisa pati secara enzimatis (Radley 1986; Sikoraa et al. 2002). Dekstrin dipasarkan dalam bentuk bubuk berwarna putih sampai coklat tua.

Menurut Satterwaite dan Iwinski (1973), dekstrin dapat dihasilkan dari hidrolisa pati dengan enzim-enzim tertentu atau dengan hidrolisa pati secara basah yang dikatalis dengan asam. Dekstrin mengandung dua bentuk polimer D-glukosa, yaitu linier (amilosa) dan bercabang (amilopektin), mempunyai sifat sangat larut dalam air dingin atau panas, dengan viskositas yang relatif rendah (Wuzburg 1968). Dekstrin memiliki struktur molekul yang lebih pendek dan lebih bercabang dibandingkan dengan pati (Acton 1976; Alvani et al. 2009). Struktur yang lebih pendek ini mengakibatkan dekstrin mempunyai sifat mudah larut dalam air.

Desktrin umumnya ditambahkan sebagai bahan pengisi. Bahan pengisi ditambahkan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah total padatan dalam larutan. Peningkatan jumlah total padatan terutama pada produk cair yang dikeringkan diperlukan karena kandungan air yang sangat tinggi. Kandungan total padatan yang relatif tinggi dapat mempercepat pengeringan sehingga kerusakan bahan karena pemanasan dapat dicegah dan biaya operasional dapat diperkecil (Masters 1979). Semua jenis pati dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan dekstrin. Namun perlu diperhatikan bahwa sifat dasar pati akan mempengaruhi sifat dan mutu dekstrin yang dihasilkan (Satterwaite dan Iwinski 1973).

Sifat-sifat dekstrin yang merupakan keunggulan jika dibandingkan dengan pati asal adalah kelarutan dalam air dingin, lapisan film yang dihasilkan, kekentalan, kemampuan perekatan, warna, dan kestabilan penyimpanan yang baik (Wuzburg 1968; Miyazaki et al. 2004).

E.

Daya Cerna Protein Kedelai

1.

Protein Kedelai

Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat penting bagi tubuh karena zat ini berfungsi sebagai sumber energi dalam tubuh, zat pembangun, dan pengatur metabolisme tubuh. Menurut Winarno (1997), protein, dalam keadaan normal, merupakan senyawa kimia yang membentuk unsur dasar makhluk hidup, menjaga fungsi pertumbuhan dan fungsi alat-alat tubuh lain. Protein dalam tubuh manusia, terutama dalam sel jaringan, bertindak sebagai bahan membran sel, dapat membentuk jaringan pengikat misalnya kolagen dan elastin, serta membentuk protein yang inert seperti rambut dan kuku. Disamping itu protein dapat bekerja sebagai enzim, bertindak sebagai plasma (albumin), membentuk kompleks dengan molekul lain, serta dapat bertindak sebagai bagian sel yang bergerak (protein otot). Kekurangan protein dalam waktu lama dapat mengganggu berbagai proses dalam tubuh dan menurunkan daya tahan tubuh terhadap penyakit.

Protein merupakan sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N yang biasanya tidak dimiliki oleh golongan karbohidrat ataupun lemak (Winarno 1997). Molekul protein berupa polimer yang tersusun oleh monomer-monomer asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Sebuah asam amino mengandung gugus karboksil (–COOH) dan gugus amino (–NH2), sebuah

atom hidrogen, dan gugus R yang terikat pada sebuah atom C yang dikenal sebagai karbon α. Struktur

H

H2N C COOH

R

Gambar 2. Struktur asam amino (Lehninger 1982)

Asam amino digolongkan menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial dapat disintesis oleh tubuh manusia, sedangkan asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia sehingga perlu asupan dari makanan. Salah satu parameter mutu makanan adalah kandungan asam amino esensial pada makanan tersebut. Semakin tinggi jumlah asam amino esensial yang terkandung maka mutu makanan tersebut semakin baik.

Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati yang sangat baik dan bermutu tinggi. Protein kedelai mengandung asam amino yang lengkap. Kandungan asam-asam amino yang lengkap ini yang menyebabkan kedelai banyak dikonsumsi sebagai salah satu alternatif untuk menggantikan protein hewani yang relatif lebih mahal. Kandungan asam-asam amino kedelai dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan asam amino pada kedelai (g AAE/100 g protein)

Asam amino kedelai Pola FAO

Isoleusin 4.5 4.0

Leusin 7.8 7.0

Lisin 6.4 5.5

Metionin 1.3 3.5

Sistein 1.3 3.5

Fenilalanin 4.9 6.0

Tirosin 3.1 6.0

Treonin 3.9 4.0

Triptofan 1.3 1.0

Valin 4.8 5.0

Arginin 7.2 -

Histidin 2.5 -

Alanin 4.3 -

Aspartat 11.7 -

Glutamat 18.7 -

Glisin 4.2 -

Prolin 5.5 -

Serin 5.1 -

Sumber : FAO (1971)

Dari tabel dapat terlihat bahwa asam amino glutamat merupakan asam amino yang paling dominan dalam protein kedelai. Sedangkan asam amino sulfur yaitu metionin dan sistin mempunyai persentase yang lebih rendah dibanding asam amino lain.

mengandung 78.5 % glisinin dan 21.5 % faseolin sedangkan albumin mengandung 78.5 % legumelin. Glisin dan legumelin ini sebagian besar terdiri dari gugus asam-asam amino esensial (Circle 1950).

Protein kedelai yang sebagian besar mengandung globulin tersebut mempunyai titik isoelektrik 4.1- 4.6. Globulin akan mengendap pada pH 4.1 sedangkan protein lainnya seperti proteosa, prolamin, dan albumin bersifat larut dalam air sehingga diperkirakan penurunan kadar protein dalam perebusan disebabkan terlepasnya ikatan struktur protein non-globulin karena panas yang menyebabkan terlarutnya komponen protein tersebut dalam air.

Menurut Koswara (1992), globulin akan segera larut dengan penambahan garam seperti natrium klorida atau kalsium klorida. Globulin larut dalam larutan garam encer pada pH di atas atau di bawah titik isoelektriknya. Kelarutan minimum protein kedelai terjadi pada pH 3.8-5.2. sedangkan kelarutan maksimum pada sisi asam terjadi pada pH 1.5-2.5 dan pada sisi basa terjadi pada pH 6.3.

Dibanding dengan kacang-kacangan lain, protein kedelai mempunyai nilai gizi yang paling tinggi. Kedelai mempunyai skor protein sebesar 73, dengan kekurangan dalam asam amino yang mengandung zat belerang (Poerwosoedarmo dan Sediaoetomo 1977). Protein kedelai juga mempunyai sifat kimia dan fisika yang baik, seperti daya mengikat air, daya emulsi, pembentuk gel, pembentuk adonan, dan pengental (Somaatmadja 1964).

2.

Daya Cerna Protein Produk Kedelai

Protein yang terkandung dalam bahan pangan akan mengalami pencernaan setelah dikonsumsi menjadi unit-unit penyusunnya seperti asam-asam amino dan atau peptida (Damodaran 1996). Proses pencernaan protein tersebut membutuhkan bantuan enzim protease, seperti tripsin, kimotripsin, pepsin, dan sebagainya. Asam-asam amino inilah yang selanjutnya akan diserap oleh usus, dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh untuk digunakan dalam pembentukan jaringan-jaringan baru dan mengganti jaringan tubuh yang rusak (Winarno 1997).

Daya cerna protein adalah kemampuan suatu protein untuk dicerna oleh enzim pencernaan protease (Pellet dan Young 1980). Menurut Muchtadi (1989) daya cerna protein adalah kemampuan suatu protein untuk dihidrolisis menjadi asam-asam amino oleh enzim-enzim pencernaan, di mana daya cerna protein tinggi berarti protein dapat dihidrolisis dengan baik menjadi asam-asam amino sehingga jumlah asam amino yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh tinggi, sedangkan daya cerna protein rendah berarti protein sulit untuk dihidrolisis menjadi asam amino sehingga jumlah asam amino yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh rendah karena sebagian besar akan dibuang oleh tubuh bersama feses.

Pada sistem pencernaan, protein makanan dicerna oleh enzim proteolitik. Pertama, oleh enzim pepsin yang terdapat di dalam lambung. Di dalam lambung enzim pepsin akan memecah protein menjadi peptida atau asam amino dengan bantuan asam lambung (HCl). HCl memiliki pH sekitar 1.5 yang menyebabkan rantai protein terbuka (terdenaturasi) untuk memudahkan enzim pencernaan menyerang dan memutus ikatan peptida. Asam lambung inilah yang juga mengaktivasi enzim pepsin. Tidak seperti enzim pada umumnya, enzim pencernaan di lambung justru memiliki aktivitas optimum pada suasana asam. Selama perjalanan menuju usus halus, 70 % protein terpecah menjadi tripeptida, dipeptida, maupun asam amino sederhana oleh enzim-enzim pencernaan protein yang disekresikan oleh pankreas (pancreatic protease) antara lain tripsin, kimotripsin, dan karboksipeptidase (Grosvenor dan Smolin 2002).

secara otokatalitik akan mengaktifkan tripsinogen dan kimotripsinogen lainnya. Hidrolisa tripsin sangat spesifik yaitu hanya memecahkan ikatan peptida lisin dan arginin (Winarno 1980), sedangkan kimotripsin punya daya hidrolisa yang spesifik yaitu memecahkan ikatan peptida antara asam amino aromatis seperti tirosin, fenilalanin, dan triptofan (Winarno 1980). Karboksipeptidase adalah enzim yang bertindak sebagai eksopeptidase. Ada dua macam karboksipeptidase, yaitu karboksipeptidase A yang akan menghidrolisis protein menjadi peptida kecil dan asam amino aromatik, dan karboksipeptidase B yang menghidrolisis protein menjadi peptida kecil dan asam amino basa (Muchtadi et al. 2006).

Di usus halus, larutan basa yang dihasilkan pankreas (pH 8.00) akan menetralkan asam dari lambung agar enzim pencernaan berikutnya bisa bekerja dengan optimal sampai hampir semua protein menjadi asam amino (Sizer dan Whitney 2000). Beberapa enzim protease yang disekresikan oleh mukosa usus misalnya aminopeptidase dan dipeptidase. Aminopeptidase akan menghidrolisis polipeptida dari ujung rantai asam amino bebas menjadi peptida kecil dan asam amino bebas, sedangkan dipeptidase akan menghidrolisis dipeptida menjadi asam amino (Muchtadi et al. 2006). Asam-asam amino dan sejumlah kecil peptida sebagai hasil pemecahan protein, selanjutnya diabsorbsi melalui sel-sel mukosa usus (brush border). Mekanisme absorbsi berlangsung secara spesifik untuk setiap asam amino netral, asam atau basa, serta peptida. Sebagian besar peptida yang diserap, dihidrolisis oleh sel-sel usus (Muchtadi 1993).

Menurut Muchtadi (1989), daya cerna protein adalah salah satu faktor yang menentukan nilai gizi protein karena menentukan ketersediaan asam amino secara biologis. Daya cerna yang rendah berarti protein yang masuk ke tubuh tidak dapat dicerna dengan sempurna sehingga asam-asam amino yang terkandung tidak dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Hal ini dapat menurunkan mutu protein suatu makanan serta menimbulkan malnutrisi protein bagi konsumennya.

Penentuan daya cerna protein dapat dilakukan secara in vivo maupun in vitro. Metode in vivo

seringkali dianggap mahal dan terlalu lama. Daya cerna protein yang ditetapkan secara in vivo

dinyatakan sebagai perbandingan antara jumlah N yang diserap dengan jumlah N yang dikonsumsi, tanpa memperhatikan N yang terdapat dalam urin. Perhitungan daya cerna hanya memperhatikan nitrogen yang terdapat di dalam feses dan dianggap mencerminkan jumlah protein yang dapat dicerna oleh tubuh. Skema penggunaan nitrogen dari protein makanan (belum termasuk penggunaan senyawa nitrogen yang tertahan oleh tubuh (Hackler 1977) dapat dilihat pada Gambar 3.

proses pencernaan

Proses anabolik/ katabolik

Gambar 3. Penggunaan nitrogen dari protein makanan (Hackler 1977).

Metode in vitro lebih praktis dan dengan cara menggunakan enzim-enzim pencernaan dan membuat kondisi yang mirip dengan yang sesungguhnya terjadi dalam pencernaan tubuh manusia.

N dalam urea

N yang diserap

N yang terdapat dalam urin

Beberapa macam enzim protease yang telah digunakan antara lain pepsin, pankreatin, tripsin, kimotripsin, peptidase, atau campuran dari beberapa macam enzim tersebut (multi-enzim). Daya cerna protein secara in vitro dapat diamati dari terbentuknya asam amino pada proses hidrolisis protein oleh enzim-enzim protease pencernaan tersebut. Semakin tinggi daya cerna suatu protein ditunjukan oleh semakin banyaknya asam amino yang dihasilkan dalam waktu tertentu. Jumlah asam amino yang terbentuk dapat diamati secara kualitatif maupun kuantitatif.

Pada hidrolisis ikatan peptida oleh enzim protease akan dibebaskan ion-ion hidrogen sehingga menyebabkan penurunan pH. Oleh karena itu penentuan daya cerna protein secara in vitro salah satunya dapat dilakukan dengan analisa penurunan pH protein yang terjadi setelah reaksi hidrolisis. Salah satu metode pengukuran daya cerna protein berdasarkan perubahan pH tersebut adalah metode Hsu et al. yang digunakan pada penelitian ini.

Daya cerna protein dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksogenus dan endogenus (Guo et al. 2007). Faktor eksogenus misalnya interaksi protein dengan polifenol, fitat, karbohidrat, lemak, dan protease inhibitor (Duodu et al. 2003; Ikeda et al. 1986). Sedangkan faktor endogenus terkait dengan karakterisasi struktur protein seperti struktur tersier, kuartener, serta struktur yang dapat rusak oleh panas dan perlakuan reduksi (Deshpande dan Damodaran 1989; Ikeda et al. 1991; Vaintraub et al. 1979). Menurut Fennema (1996), daya cerna protein dipengaruhi oleh konformasi protein, ikatan antar protein dengan metal, lipid, asam nukleat, selulosa atau polisakarida lainnya, faktor anti nutrisi, ukuran dan luas permukaan partikel protein dan pengaruh proses panas atau perlakuan dengan alkali.

Konformasi protein dapat berhubungan dengan proses pengolahan produk. Pemanasan merupakan suatu proses termal yang dapat mengubah konformasi protein (Fennema 1996). Proses pemanasan, seperti perebusan kedelai atau pengeringan dapat meningkatkan daya cerna protein karena dapat mendenaturasi protein senyawa anti-nutrisi (anti-protease). Proses perubahan sifat fisikokimia protein dengan adanya pemanasan dapat dibedakan menjadi 4 tahap yaitu: pra-denaturasi, denaturasi, agregasi, dan degradasi (Muchtadi 1993).

Menurut Muchtadi (1993), mekanisme denaturasi protein adalah pada suhu tinggi butiran protein terurai dari bentuk globular menjadi bentuk memanjang. Hal ini disebabkan oleh terputusnya ikatan ionik, disulfida, hidrogen dan vander wals. Beberapa molekul akan terpisah dengan sub-sub unitnya yang bersifat tidak larut. Selanjutnya terjadi penggabungan molekul-molekul tersebut dan membentuk agregat.

Menurut Lehninger (1982), denaturasi protein menyebabkan hilangnya aktifitas biologi juga dapat disebabkan oleh pH ekstrim maupun oleh beberapa pelarut organik. Jika suatu protein terdenaturasi maka susunan rantai polipeptida terganggu dan molekul ini terbuka menjadi struktur acak, tanpa adanya kerusakan pada struktur kerangka kovalen. Namun yang perlu diperhatikan juga, pemanasan yang berlebihan justru dapat menyebabkan reaksi Maillard yang dapat merusak dan mengurangi ketersediaan asam amino, sehingga dapat menurunkan daya cerna protein (Lembono 1989).

Protein merupakan senyawa yang reaktif, dimana sisi aktif beberapa asam amino dalam protein dapat bereaksi dengan komponen lain misalnya gula pereduksi, polifenol, lemak dan produk oksidasinya, serta bahan kimia aditif seperti alkali, belerang dioksida atau hidrogen peroksida (Muchtadi 1993). Asam amino yang terikat pada senyawa lain dapat menurunkan daya cerna proteinnya karena senyawa gabungan tersebut bisa saja lebih susah dicerna enzim-enzim pencernaan.

sebelumnya dikarenakan partikel protein yang menjadi lebih kecil ketika dikenakan proses pengeringan. Akibatnya, daya cerna protein akan tinggi.

Perlakuan dengan alkali dapat menyebabkan terjadinya rasemisasi asam amino (bentuk L menjadi bentuk D) dan juga reaksi antar asam amino, misalnya terbentuknya lisinolalanin dari lisin dan alanin. Asam-asam amino D tidak dapat diserang oleh enzim. Pembentukkan ikatan peptida L-D, D-L, atau D-D akan tahan terhadap serangan enzim proteolitik (Muchtadi 1993). Kesemuanya ini dapat menyebabkan menurunnya nilai gizi protein akibat menurunnya daya cerna protein dan menurunnya ketersediaan (availabilitas) asam-asam amino esensial (Friedman et al. 1981). Pengolahan pangan menggunakan alkali mempunyai tujuan khusus, misalnya di dalam pembuatan isolat protein kedelai digunakan alkali untuk mengekstrak protein. Alkali juga digunakan untuk memperbaiki sifat fungsional protein. Susu dimasak didalam larutan alkali untuk meningkatkan daya larutnya.

Adanya faktor anti-nutrisi dapat mempengaruhi daya cerna protein (Muchtadi 1989; Nielsen 1991). Beberapa faktor antinutrisi yang dapat menurunkan daya cerna protein pada kedelai adalah : a. Protease inhibitor

Protease inhibitor adalah senyawa yang dapat menghambat aktivitas enzim proteolitik, enzim yang diperlukan untuk mencerna protein dalam lambung. Protease inhibitor misalnya adalah anti-tripsin, anti-kimoanti-tripsin, dan lain-lain. Telah diketahui bahwa paling sedikit ada lima atau enam macam inhibitor protease pada kedelai, tetapi yang paling banyak dipelajari adalah inhibitor Kunitz, inhibitor yang pertama kali diisolasi dan dikarakterisasi oleh Kunitz. Inhibitor Kunitz mudah terdenaturasi oleh panas, asam, atau alkali (Kunitz 1947; Brandon et al. 1988). Pada pH rendah, inhibitor ini dapat dihirolisa secara lambat oleh ezim pepsin. Disamping itu terdapat pula inhibitor Bowman Birk yang tidak terpengaruh oleh perlakuan pemanasan, asam, alkali, atau enzim pepsin dan papain (Birk 1985).

Mekanisme penghambatan protease inhibitor adalah terbentuknya ikatan kompleks antara enzim dan inhibitor tersebut sehingga enzim tidak dapat menghidrolisis substrat (protein) (Nielsen 1991). Salah satu protease inhibitor yaitu anti-tripsin dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat dan hipertrofi pankreas pada hewan percobaan. Aktivitas anti-tripsin pada kedelai dapat dihilangkan dengan cara perendaman yang diikuti dengan pemanasan basah, yaitu perebusan ataupun pengukusan (Yoshida et al. 1988; Soetrisno 1982; Phillips et al. 1983; El-Hady dan Habiba 2003), dengan germinasi (Sembiring et al. 1984) dan fermentasi (Osman 2004). Menurut Liener (1958), anti-tripsin dapat dihilangkan dengan pemanasan, dan kecepatan penghancuran oleh panas tersebut merupakan fungsi dari suhu, lama pemanasan, ukuran partikel bahan, dan kadar air bahan. Percobaan Liener (1976) terhadap tujuh jenis kacang-kacangan yang mengandung tripsin inhibitor juga telah membuktikan bahwa kacang yang telah dipanaskan mempunyai daya cerna protein yang lebih tinggi daripada kacang mentah.

b. Hemaglutinin

Kedelai mentah yang diberikan pada tikus percobaan akan mengakibatkan terjadinya penghambatan pertumbuhan. Terhambatnya pertumbuhan tikus tersebut 40 % disebabkan karena anti-tripsin, sedangkan sisanya disebabkan rendahnya daya cerna protein kedelai yang belum terdenaturasi dan oleh adanya faktor-faktor anti gizi lain, salah satunya adalah hemaglutinin (Muchtadi 1989). Percobaan Jaffe dan Camejo (1962) juga telah menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar hemaglutinin kacang kedelai hitam pada diet tikus, maka semakin rendah daya cerna proteinnya secara in vivo. Aktivitas hemaglutinin dapat dihilangkan dengan cara perendaman bahan dalam air diikuti dengan perlakuan panas (perebusan atau pengukusan) dan dengan germinasi (Nielsen dan Liener 1988).

c. Tanin

(Nielsen 1991; Alipour dan Rouzbehan 2010). Kompleks tanin-protein dapat menurunkan daya cerna pada kedelai hitam baik secara in vitro maupun in vivo (Aw dan Swanson 1985). Adanya tanin juga dapat menurunkan daya cerna protein secara in vivo pada pakan dari kedelai (Alipour dan Rouzbehan 2010). Percobaan Rehman dan Shah (2005) dengan menggunakan black grams, chick peas, lentils, red dan white kidney beans menunjukkan bahwa pengurangan kadar tanin dapat meningkatkan daya cerna protein kacang-kacangan tersebut. Kadar tanin dapat dikurangi dengan cara fermentasi (Osman 2004), perendaman (El-Hady dan Habiba 2003), dan germinasi (Ghavidel dan Prakash 2007).

d. Asam fitat

Asam fitat termasuk senyawa anti-gizi karena dapat mengkelat elemen mineral terutama seng, kalsium, magnesium, dan besi sehingga akan mengurangi ketersediaan mineral-mineral tersebut secara biologis. Namun selain mengkelat logam, ternyata asam fitat juga dapat bereaksi dengan protein membentuk senyawa kompleks sehingga kecepatan hirolisis protein oleh enzim-enzim proteolitik dalam sistem pencernaan menjadi terhambat karena adanya perubahan konfigurasi protein (Nielsen 1991). Fitat dapat membentuk kompleks dengan protein melalui interaksi ionik (de Rham dan Jost 1979). Interaksi yang dapat terjadi pada suasana asam dan basa ini mengakibatkan penurunan kelarutan protein. Protein dalam kompleks fitat-protein ini lebih sulit dihidrolisis enzim proteolitik (Cheryan 1980; Serraino et al. 1985). Pengurangan kadar fitat pada kacang-kacangan dapat meningkatkan daya cerna proteinnya (El-Hag et al. 2002; Rehman dan Shah 2005; Ghavidel dan Prakash 2007)

Kandungan fitat dalam biji kedelai terdistribusi merata dalam semua bagian biji, dan Sudarmaji dan Markakis (1977) menemukan kadar fitat dalam kacang kedelai mentah sebesar 1.4%. Menurut Erdman (1979), kedelai atau kedelai tanpa lemak dan kulit mengandung asam fitat sekitar 1.4 % hingga 1.6 % berat kering, sedangkan Okubo et al. (1975) menemukan kadar fitat sebesar 2 % pada bungkil kedelai tanpa lemak.

III.

METODE PENELITIAN

A.

Alat dan Bahan

Sampel yang digunakan untuk pengukuran ripitabilitas yaitu isolat protein kedelai, kedelai yang ditambahkan dekstrin, dan kacang kedelai, sedangkan untuk pengukuran daya cerna protein yaitu dua puluh minuman bubuk berbasis kedelai. Bahan untuk analisis yang digunakan adalah enzim tripsin (Porcine pancreatic trypsin, type IX-S, BAEE 15.500 unit/mg protein, Sigma), enzim kimotripsin (Bovine pancreatic chymotrypsin, 350 unit/mg powder), enzim peptidase (peptidase from Rhizopus oryzae, Biochemika, Fluka Chemie), NaOH 0.1 N, HCl 0.1 N, H2SO4 pekat, HgO, K2SO4, batu didih,

NaOH, Na2S2O3.5H2O, H3BO3, HCl 0.02 N, NaOH 0.02 N, indikator fenolftalein, campuran indikator

metilen red-metilen blue, etanol, HCl 25 %, air destilata, kertas saring, dan kertas saring Whatman 42. Alat-alat yang digunakan adalah pH meter, penangas air, pengaduk, sudip, neraca analitik, hot plate, cawan porselen, cawan aluminium, perangkat Kjeldahl, perangkat sohxlet, penyaring vakum, oven, desikator, gelas ukur, erlenmeyer, buret, pipet mohr, pipet tetes, dan alat-alat gelas lainnya.

B.

Metode Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama adalah persiapan sampel. Tahap kedua adalah melakukan salah satu tahapan validasi metode yaitu ripitabilitas. Ripitabilitas daya cerna protein in vitro metode Hsu et al. (1977) dilakukan sebanyak tujuh kali ulangan. Tahap ketiga adalah melakukan analisis kimia dan fisik dua puluh minuman bubuk komersial berbasis kedelai dan dilakukan untuk dua batch berbeda dan tahap terakhir adalah analisis data.

1.

Persiapan Sampel

Tahap awal dari pemilihan sampel adalah mendata sebanyak-banyaknya minuman bubuk berbasis kedelai yang dijual di Indonesia. Tahap selanjutnya adalah mensurvei keberadaan produk-produk tersebut di pasaran. Survei dilakukan di Bogor, Semarang, dan Jakarta. Tahap selanjutnya adalah memilih sampel untuk penelitian hingga akhirnya terilih dua puluh sampel. Sampel-sampel terpilih tersebut kemudian digolongkan berdasarkan usia konsumen, yaitu sampel yang ditujukan untuk konsumen 0-1 tahun; untuk konsumen 1-3 tahun; dan untuk konsumen di atas 3 tahun.

Kedua puluh sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel minuman bubuk buatan PT Nutricia Indonesia Sejarhtera (Indonesia), PT Nutrifood Indonesia (Indonesia), Abbott Laboratories B.V (Netherlands), Wyeth Nutritionals Ireland (Ireland), NBTY Manufacturing LLC (USA), PT Gizindo Mitra Sukses (Indonesia), Glisindo (Indonesia), CV Intan Alami (Indonesia), Dodo-Mis (Indonesia), IND Herbal (Indonesia), Soya Jaya Sentosa (Indonesia), Melilea (China), dan PT Amco Mandiri Pratama (Indonesia). Setelah dilakukan analisis kadar proximat dan daya cerna protein, kedua puluh sampel ini dikelompokkan menjadi sampel yang ditujukan untuk konsumen berusia 0-1 tahun, 1-3 tahun, dan di atas 3 tahun (dewasa). Sampel yang ditujukan untuk usia 3 tahun ke atas dibagi lagi menjadi sampel minuman untuk konsumen golongan khusus dan konsumen biasa. Penggolongan menjadi konsumen golongan khusus dan konsumen biasa didasarkan pada hasil proximat sampel,

Kedua puluh sampel tersebut dibeli di supermarket dan apotek di wilayah Bogor, Semarang, dan Jakarta. Masing-masing sampel dibeli sebanyak dua buah dengan batch yang berbeda dengan syarat sampel belum kadaluarsa. Sampel batch I dibeli pada bulan Maret 2011, sedangkan sampel batch II dibeli pada bulan April 2011. Penentuan batch yang berbeda dapat dilihat dari kode produksi dan tanggal kadaluarsa yang berbeda.

2.

Ripitabilitas Daya Cerna Protein Metode Hsu et al. (1977)

Ripitabilitas daya cerna protein dilakukan untuk mengetahui apakah metode Hsu et al. 1977 dapat digunakan. Sampel yang digunakan pada pengukuran ripitabilitas adalah isolat protein kedelai, kedelai yang ditambahkan dekstrin, dan kedelai.

a.

Analisis Proximat

Analisis proximat yang dilakukan meliputi analisis kadar air, protein, abu, lemak, dan karbohidrat.

b.

Ripitabilitas Daya Cerna Protein Metode Hsu et al. (1977)

Ripitabilitas dilakukan dengan cara menganalisis daya cerna protein sebanyak tujuh kali ulangan. Data yang diperoleh kemudian dihitung rata-ratanya, simpangan baku (SD), dan simpangan baku relatif (RSD)-nya.

3.

Analisis Kimia dan Fisik Dua Puluh Sampel Minuman Bubuk Berbasis

Kedelai di Indonesia

a.

Analisis Proximat

Analisis proximat meliputi analisis kadar air, protein, abu, lemak, dan karbohidrat. Analisis proximat dua puluh sampel dilakukan pada sampel batch pertama saja. Pada sampel batch kedua hanya dilakukan analisis kadar air dan protein. Pengukuran daya cerna protein metode Hsu et al. (1977) membutuhkan data kadar protein basis kering sehingga pengukuran kadar air dan protein harus dilakukan sebelum melakukan analisis daya cerna protein.

b.

Analisis Daya Cerna Protein in Vitro dengan Metode Hsu et al. (1977)

Analisis daya cerna protein dua puluh sampel minuman bubuk komersial berbasis kedelai dilakukan untuk dua batch berbeda. Hasil analisis dua batch tersebut kemudian dibandingkan dan diolah dengan uji independent T-test menggunakan program SPSS untuk mengetahui hasilnya berbeda nyata atau tidak.

c.

Uji Kelarutan

Uji kelarutan dua puluh sampel minuman bubuk komersial berbasis kedelai dilakukan untuk dua batch berbeda. Nilai kelarutan dihitung berdasarkan berat residu sampel yang tidak dapat melalui kertas saring Whatman 42.

4.

Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan SPSS 17.0. Uji pertama yang dilakukan adalah

independent T-test untuk kadar protein, daya cerna protein, dan kelarutan. Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan nyata antara data batch I dan II. Uji lainnya adalah one way

Analisis lain yang dilakukan adalah analisis hubungan antara sampel yang bersumber protein dari isolat protein kedelai atau yang difortifikasi dengan sumber protein hewani dan sampel yang bersumber protein dari kedelai dengan kadar protein, daya cerna protein, dan kelarutannya. Analisis ini dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel dan SPSS.

C.

Prosedur Analisis

1.

Analisis Proximat Sampel

a.

Analisis Kadar Air Metode Oven (AOAC Official Method. 925.10 tahun

2005)

Cawan aluminium kosong dikeringkan dalam oven suhu 1050C selama 15 menit lalu didinginkan dalam desikator selama 5 menit atau sampai tidak panas lagi. Cawan ditimbang dan dicatat beratnya. Sejumlah sampel (sekitar 1 gram) dimasukkan ke dalam cawan kosong yang telah diketahui beratnya. Cawan beserta isi dikeringkan di dalam oven bersuhu 1050C. Pengeringan dilakukan sampai diperoleh bobot konstan. Setelah dikeringkan, cawan dan isinya didinginkan di dalam desikator, ditimbang berat akhirnya, dan dihitung kadar airnya dengan persamaan (1.1).

Kadar air (% b/b) = (x-y) x 100%

(x-a) (1.1)

Keterangan : x = berat cawan dan sampel sebelum dikeringkan (g) y = berat cawan dan sampel setelah dikeringkan (g) a = berat cawan kosong (g)

b.

Analisis Kadar Protein metode Mikro Kjeldahl (AOAC Official Method.

960.52 tahun 2005)

Sampel sebanyak 0.1 – 0.2 g dimasukkan ke dalam labu Kjedahl 100 ml, lalu ditambahkan 1 g K2SO4, 40 mg HgO, dan 3.5 ml H2SO4 pekat. Setelah itu, didestruksi sampai cairan berwarna

jernih, kemudian didinginkan.

Tahap selanjutnya adalah destilasi. Larutan sampel hasil destruksi dibilas dengan akuades dan ditambahkan 8 ml larutan NaOH-Na2S2O3.5H2O, kemudian didestilasi. Hasil destilasi

ditampung dalam erlenmeyer 125 ml yang berisi H2BO3 dan indikator. Hasil destilasi tersebut

kemudian dititrasi dengan HCl 0.02 N yang sudah distandardisasi hingga terjadi perubahan warna menjadi abu-abu. Larutan blanko juga dianalisis seperti sampel. Kadar nitrogen dihitung berdasarkan rumus (2.1, 2.2, dan 2.3).

% Nitrogen = (ml HCl – ml Blanko) x N HCl x 14,007 x 100 %

mg contoh (2.1) Kadar protein (% bb) = % Nitrogen x Faktor Konversi (FK) (2.2) Kadar protein (% bk) = protein % bb x 100 %

c.

Analisis Kadar Lemak Metode Soxhlet dengan Hidrolisis (AOAC Official

Method. 963.15 tahun 2005)

Sampel ditimbang sebanyak 1-2 gram lalu ditambah 30 ml HCl 25 % dan 20 ml air. Sampel didihkan selama 15 menit di ruang asam kemudian disaring dengan kertas saring dalam keadaan panas. Selanjutnya, kertas saring dicuci dengan air panas hingga tidak asam lagi. Kertas saring berikut isinya dikeringkan pada suhu 1050C. Selanjutnya, kertas saring dilipat dan analisis dilanjutkan pada tahap ekstraksi.

Labu lemak yang akan digunakan untuk mengekstraksi dikeringkan di dalam oven bersuhu 100-1100C selama 15 menit, didinginkan dalam desikator selama 5 menit, kemudian ditimbang. Kertas saring hasil hidrolisis sebelumnya dimasukkan ke dalam selongsong kertas saring baru dan disumbat kapas pada sisi atas dan bawahnya, kemudian dimasukkan ke dalam alat ekstraksi yang telah berisi pelarut hexana. Refluks dilakukan selama 6 jam dan pelarut yang ada di dalam labu lemak didistilasi. Selanjutnya, labu lemak yang berisi lemak hasil ekstraksi dipanaskan dalam oven bersuhu 1050C hingga beratnya konstan, didinginkan dalam desikator, dan ditimbang. Penghitungan kadar lemak berdasarkan rumus (3.1).

Kadar lemak (% bb) = a – b x 100%

C (3.1)

Keterangan : a = berat labu dan sampel akhir (g) b = berat labu kosong (g)

c = berat sampel awal (g)

d.

Analisis Kadar Abu (AOAC Official Method. 923.03 tahun 2005)

Cawan porselin dikeringan dalam oven selama 15 menit kemudian didinginkan dalam desikator selama 5 menit dan ditimbang. Sebanyak 2-3 gram sampel ditimbang dan dimasukkan ke dalam cawan porselin. Selanjutnya, sampel dipanaskan di atas hot plate sampai tidak berasap lagi, kemudian dilakukan pengabuan di dalam tanur pada suhu 400-6000C selama 4-6 jam atau sampai terbentuk abu berwarna putih. Sampel kemudian didinginkan dalam desikator, selanjutnya ditimbang dan dihitung kadar abunya sesuai rumus (4.1).

Kadar abu (% bb) = a – b x 100%

c (4.1)

Keterangan : a = berat cawan dan sampel akhir (g) b = berat cawan kosong (g)

c = berat sampel awal (g)

e.

Analisis Kadar Karbohidrat by Difference

Pengukuran kadar karbohidrat menggunakan metode by difference, dilakukan dengan rumus (5.1).

Kadar karbohidrat (% bb) = 100% - (kadar air + kadar protein + kadar lemak + kadar abu)

2.

Analisis Daya Cerna Protein Metode Hsu et al. (1977)

Sampel yang digunakan untuk menguji ripitabilitas adalah isolat protein kedelai, kedelai yang ditambah dekstrin, dan kacang kedelai. Terlebih dahulu dibuat larutan multi-enzim dalam air destilata. Larutan multienzim terdiri dari campuran 1.6 mg tripsin, 3.1 mg kimotripsin, dan 1.3 mg peptidase per ml akuades. Larutan enzim ini ditepatkan pH-nya menjadi pH 8.00 menggunakan NaOH 0.1 N atau HCl 0.1 N. Larutan multi-enzim selanjutnya disimpan dalam lemari pendingin.

Sejumlah sampel disuspensikan dalam akuades sampai konsentrasi 6.25 mg protein/ml. Sebanyak 25 ml suspensi sampel ditaruh dalam gelas piala kecil, kemudian diatur pH-nya menjadi pH 8.00 dengan menambahkan NaOH 0.1 N atau HCl 0.1 N. Selanjutnya sampel dimasukkan dalam penangas air 370C selama 5 menit sambil diaduk. Sebanyak 2.5 ml larutan multienzim ditambahkan (saat penambahan enzim dicatat sebagai waktu ke nol) ke dalam suspensi sampel sambil tetap diaduk dalam penangas air 370C. Nilai pH suspensi sampel dicatat pada tepat menit ke-10. Daya cerna protein

dinyatakan dengan rumus (6.1).

Y = 210.464 – 18.103x (6.1)

Keterangan : Y = daya cerna protein

x = pH pada menit ke-10

Pada pengujian ripitabilitas dilakukan pengulangan (repeat) tujuh kali terhadap larutan sampel yang dibuat sesuai prosedur yang diukur pada hari yang sama, dengan alat yang sama, oleh orang yang sama, dan di tempat yang sama. Data yang diperoleh kemudian dihitung rata-ratanya, SD, dan RSD-nya. Metode bisa dikatakan valid jika nilai RSD analisis (RSD a) lebih kecil dibanding RSD Horwitz (RSD h). RSD a dan RSD h dapat dihitung menggunakan rumus (7.1 dan 7.2).

RSD a = SD x 100

X (7.1)

RSD Horwitz = (7.2)

Keterangan : SD = Standar deviasi X = nilai rata-rata

C = nilai rata-rata konsentrasi analat

3.

Uji Kelarutan (AOAC 1995)

(8.1)

Keterangan : a = berat kertas saring + residu (gram) b = berat kertas saring (gram)

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Persiapan Sampel

Tahap mendata sebanyak-banyaknya minuman bubuk berbasis kedelai yang dijual di pasaran (di seluruh Indonesia) dilakukan dengan mencari data produk melalui internet dan mendatangi supermarket serta apotek di daerah Bogor, Semarang, dan Jakarta. Dari tahap tersebut didapat 33 sampel. Tahap selanjutnya adalah mensurvei keberadaan produk-produk tersebut di pasaran. Survei dilakukan di supermarket dan apotek di wilayah Bogor, Semarang, dan Jakarta. Tiga belas sampel akhirnya tidak dipilih karena sulit dijumpai di pasaran (pembelian harus melalui pemesanan terlebih dahulu) sehingga akhirnya tersisa dua puluh sampel yang digunakan pada penelitian.

Kedua puluh sampel tersebut kemudian digolongkan berdasarkan kadar protein yang tercantum pada nutrition fact (kadar protein kurang dari 25 % = 11 sampel; kadar protein 25-50 % = 5 sampel; dan kadar protein lebih dari 50 % = 2 sampel). Dua produk tidak mencantumkan nutrition fact pada kemasannya. Penggolongan selanjutnya adalah berdasarkan usia konsumen, yaitu sesuai usia tahap perkembangan konsumen. Pada awalnya sampel digolongkan menjadi sampel untuk konsumen berusia 1-6 bulan, 6-12 bulan, 1-3 tahun, dan di atas 3 tahun. Oleh karena sampel untuk usia 1-6 bulan hanya ada satu buah, penggolongan akhir sampel berdasarkan usia adalah: sampel yang ditujukan untuk konsumen 0-1 tahun, 1-3 tahun, dan di atas 3 tahun.

Setelah dilakukan analisis kadar proximat dan daya cerna protein, kedua puluh sampel ini dikelompokkan menjadi sampel yang ditujukan untuk konsumen berusia 0-1 tahun = 5 sampel, 1-3 tahun = 2 sampel, dan di atas 3 tahun (dewasa) = 13 sampel. Tiga belas sampel yang ditujukan untuk usia 3 tahun ke atas dibagi lagi menjadi sampel minuman untuk konsumen golongan khusus = 5 sampel dan konsumen biasa = 8 sampel.

Penggolongan menjadi konsumen golongan khusus dan konsumen biasa didasarkan pada hasil p