BIOEKOLOGI IKAN BUNGA AIR

(

Clupeichthys goniognathus,

Bleeker 1855) DI PERAIRAN INLET

WADUK KOTO PANJANG KABUPATEN KAMPAR

PROVINSI RIAU

DESRITA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis “Bioekologi Ikan Bunga Air (Clupeichthys goniognathus, Bleeker 1855) di Perairan Inlet Waduk Koto Panjang” adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, April 2011

ABSTRACT

DESRITA. Bioecology Sumatran River Sprat fish (Clupeichthys goniognathus, Bleeker 1855) in Inlet Koto Panjang Reservoir at Kampar, Riau Provinci. Under direction of RIDWAN AFFANDI and M. MUKHLIS KAMAL.

Sumatran river sprat fish (Clupeichthys goniognathus, Bleeker 1855) is an economic fish inhabiting in the Koto Panjang reservoir Kampar, Riau. The aim of this research was to assess the condition of habitat, food habits, growth and reproduction of C. goniognathus. The method used in this research was analytical description. Fish catched with "langgai kelambu" in five location namely Muara Takus, Gunung Bungsu I, Gunung Bungsu II, Tanjung I, and the Tanjung II located in the inlet of Koto Panjang reservoir. Samples were collected from April to August 2010. C. goniognathus is a carnivore fish with a main food is

Branchiopodopsis sp. This species high are in accordance with the number of fish catched in these location, indicating Tanjung II as a feeding ground. The highest value condition factor in the Gunung Bungsu I. Sex ratio for the matured fish is 1: 1.24. The male size of the first maturity is 40.38 mm and 40.27 mm for females. Spawning took place throughout the year with peak in July. The spawning ground

this fish is in Gunung Bungsu I. Reproductive potential of about 162-926 oocytes.

RINGKASAN

DESRITA. Bioekologi Ikan Bunga Air (Clupeicthys goniognathus, Bleeker 1855) di Perairan Inlet Waduk Koto Panjang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dibimbing oleh RIDWAN AFFANDI dan M. MUKHLIS KAMAL.

Waduk Koto Panjang merupakan salah satu waduk yang terdapat di Kabupaten Kampar, Riau. Waduk ini difungsikan antara lain sebagai tempat PLTA, penangkapan ikan dan lain-lain. Salah satu ikan yang bernilai ekonomis dan tergolong baru didaerah tersebut adalah Ikan Bunga Air (Clupeicthys

goniognathus). Penangkapan ikan ini menggunakan “langgai kelambu” yang

mempunyai mata jaring < ¼ inch. Hampir semua penduduk di sekitar inlet waduk yang berprofesi sebagai nelayan melakukan penangkapan ikan tersebut, terutama pada awal musim hujan. Penangkapan dengan menggunakan langgai kelambu memberikan peluang tertangkapnya ikan dari ukuran kecil hingga besar. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan pengelolaan agar ikan tetap termanfatkan secara berkelanjutan. Untuk keperluan pengelolaan tersebut dibutuhkan informasi tentang kondisi habitat, kebiasaan makanan, pertumbuhan dan reproduksi. Tujuan penelitian ini yaitu : mengkaji kondisi habitat, kebiasaan makanan, pertumbuhan dan reproduksi.

Penelitian dilakukan dari bulan April hingga Agustus 2010 dengan menetapkan lima lokasi pegambilan contoh. Pemilihan lokasi didasarkan atas informasi terdistribusinya ikan di sekitar perairan inlet Waduk Koto Panjang. Lima lokasi tersebut yaitu : Muara Takus, Gunung Bungsu I, Gunung Bungsu II, Tanjung I dan Tanjung II. Pengambilan ikan dan air contoh dilakukan sekali dalam sebulan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Kegiatan penelitian meliputi : 1) pengamatan habitat berupa aspek fisika (temperatur, kekeruhan, kedalaman, kecepatan arus), kimia (oksigen terlarut, pH, alkalinitas, nitrat, ortophospat), dan biologi (keanekaragaman dan kelimpahan plankton). Kegiatan pengambilan dan penanganan sampel ikan meliputi: penentuan sampel (ikan hasil tangkapan nelayan dengan alat tangkap langgai kelambu), pengukuran panjang berat (hubungan panjang berat, faktor kondisi), pembedahan ikan (pengambilan organ reproduksi, saluran pencernaan). Pengamatan dan pengukuran organ tubuh : 1) alat pencernaan : pengukuran panjang usus (panjang usus relatif), pengukuran volume isi lambung (index somatic content), analisa isi lambung (komposisi makanan), 2) pengamatan gonad (nisbah kelamin), pengamatan struktur gonad secara anatomi dan histologi (tingkat kematangan gonad), penimbangan bobot ikan (indeks kematangan gonad), penghitungan jumlah telur (fekunditas), pengukuran diameter telur (pola pemijahan)

1979), pendugaan parameter pertumbuhan menggunakan metode ELEFAN I dan laju eksploitasi menggunakan rumus empiris Pauly (1984) yang terdapat dalam program FISAT II, nisbah kelamin menurut (Matjik dan Sumertajaya 2002), indeks kematangan gonad (Effendie 1979), ukuran pertama kali matang gonad metode Sperman Karber (Udupa 1986 dalam Mustakim 2008), kelimpahan plankton (APHA 2005), dan indeks keanekaragaman plankton (Odum 1971).

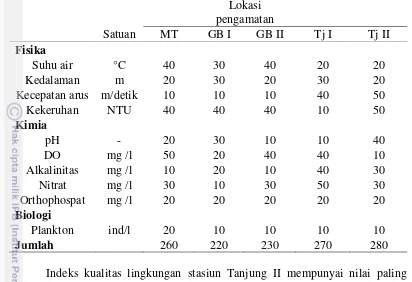

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kisaran nilai kualitas air di semua lokasi pengamatan berfluktuasi. Indeks kualitas lingkungan sangat baik di lokasi Tanjung II dibanding lokasi lainnya.

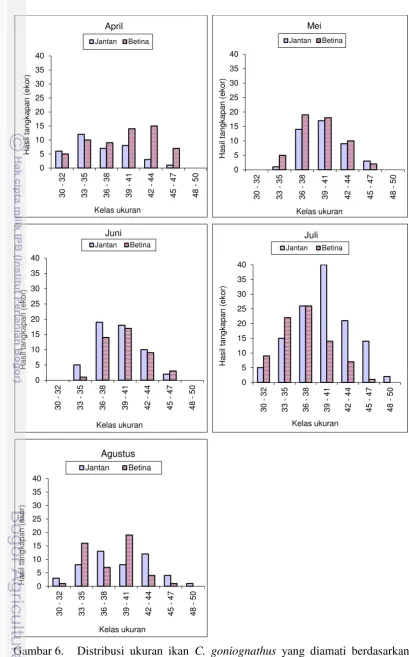

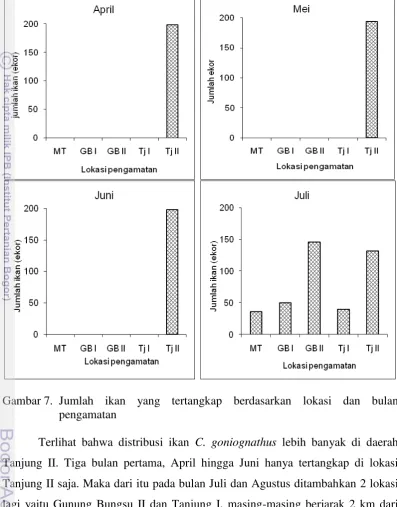

Ikan bunga air yang diperoleh dari hasil penangkapan selama penelitian di lima lokasi berjumlah 992 ekor. Hasil tangkapan tertinggi didapatkan di lokasi Tanjung II dengan total sampel 720 ekor, diikuti lokasi Gunung Bungsu I 146 ekor, Gunung Bungsu II 50 ekor, Tanjung I 40 ekor, dan paling rendah Muara Takus dengan 36 ekor.

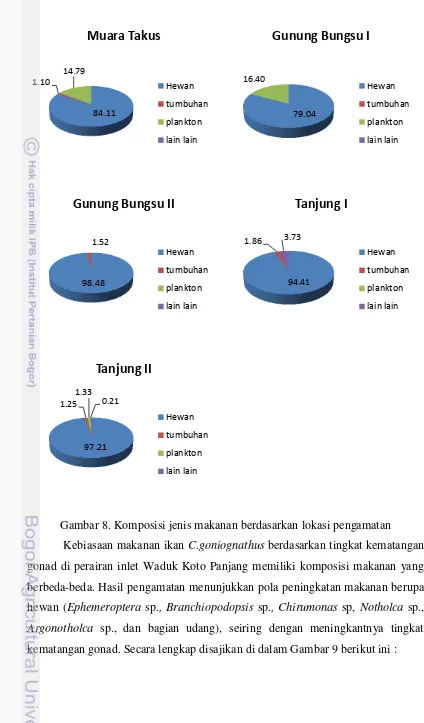

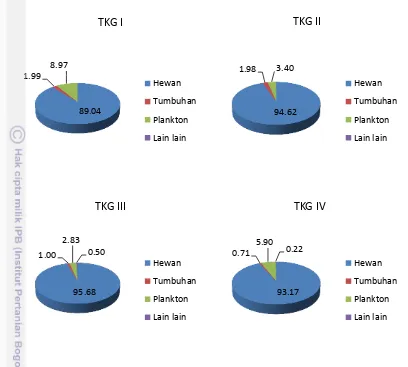

Ikan bunga air termasuk ikan karnivora (panjang usus relatif berkisar 0.2 - 0.6) dengan makanan utama berupa Branchiopodopsis sp. (aquatic crustacean). Komposisi Branchiopodopsis sp. dan nilai indeks kepenuhan lambung paling tinggi ditemukan di lokasi Tanjung II. Hal ini mengindikasikan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat mencari makanan (feeding ground). Jenis serangga air

Ephemeroptera sp. adalah jenis pakan yang paling digemari dengan nilai indeks pilihan 0.91.

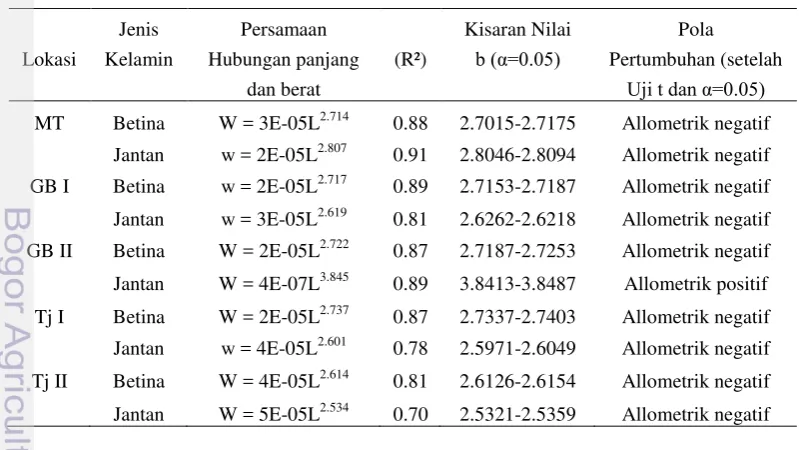

Pola pertumbuhhan bersifat allometrik negatif (b = 2.68 – 2.84 dengan taraf signifikan 0.05 dan determinasi R2 = 0.78). Persamaan pertumbuhan von Bertalanffy ikan secara keseluruhan Lt = 51.45 (1-e-58(t+0.04). Faktor kondisi ikan C. goniognathus berdasarkan lokasi pengamatan bervariasi. Nilai faktor kondisi tertinggi ditemukan di lokasi Gunung Bungsu II, hal ini sejalan dengan banyak dijumpainya ikan berTKG IV.

Nisbah kelamin ikan yang matang gonad (TKG IV) rasionya 1 : 1,24. Dengan uji Khi Kuadrat pada taraf 95 % (Xhit < Xtab (db-1)) menunjukkan bahwa

lokasi Muara Takus, Gunung Bungsu I dan Tanjung II tidak seimbang. Sedangkan untuk lokasi Gunung Bungsu II dan Tanjung I tidak seimbang. Data sebaran diameter telur menunjukkan bahwa ikan ini memiliki pola pemijahan total (total spawner). Pemijahan ikan ini berlangsung sepanjang tahun dengan puncak pemijahan pada bulan Juli. Lokasi yang menjadi tempat pemijahannya adalah Gunung Bungsu I. Ukuran pertama kali matang gonad ikan betina adalah 40.27 mm dan 40.38 mm pada ikan jantan. Potensi reproduksi tergolong rendah dengan nilai fekunditas yang dihasilkan berkisar antara 162 – 926 butir.

Berdasarkan hasil pengamatan, maka rekomendasi untuk pengelolaan ikan tersebut supaya ikan tetap lestari dan pemanafaatan tetap berkelanjutan yaitu : perlindungan habitat untuk lokasi Tanjung II dan Gunung Bungsu I, pembatasan penangkapan di lokasi Gunung Bungsu I dan Tanjung II, pengaturan ukuran ikan yang boleh ditangkap > 40.38 mm dengan mata jaring > ¼ inch, dan penutupan kegiatan penangkapan pada bulan Juli di lokasi Gunung Bungsu I.

© Hak Cipta Milik IPB, tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencatumkan atau menyebutkan sumberdaya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

BIOEKOLOGI IKAN BUNGA AIR

(

Clupeichthys goniognathus

, Bleeker 1855) DI PERAIRAN INLET

WADUK KOTO PANJANG KABUPATEN KAMPAR

PROVINSI RIAU

D E S R I T A

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Bioekologi Ikan Bunga Air (Clupeichthys goniognathus, Bleeker 1855) di Perairan Inlet Waduk Koto Panjang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Nama : Desrita

NRP : C251080071

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Ridwan Affandi, DEA Dr. Ir. Mohammad Mukhlis Kamal, M.Sc Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Perairan

Dr. Ir. Enan M. Adiwilaga Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc. Agr

Tanggal Ujian : 24 Maret 2011 Tanggal lulus :

PRAKATA

Alhamdulillah, Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Bioekologi Ikan Bunga Air (Clupeichthys goniognathus, Bleeker 1855) di Perairan Inlet Waduk Koto Panjang Kabupaten Kampar Provinsi Riau”. Tesis ini menjadi syarat bagi Penulis untuk memperoleh gelar magister sains. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu selama ini hingga tesis ini selesai, terutama kepada :

1. Dr. Ir. Ridwan Affandi, DEA, dan Dr. Ir. Mohammad Mukhlis Kamal selaku ketua dan anggota komisi pembimbing, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan masukkan sejak awal hingga berakhirnya penelitian dan penulisan tesis ini.

2. Keluarga besar FAPERIKA UR yaitu bu Win, Pak Manda, Pak Chaidir dan Pak Edi atas arahan, pemakaian dan peminjaman alat selama penelitian. 3. Ibunda Juraida dan Ayahanda Ali Nurdin tercinta, yang telah memberikan

kasih sayang, semangat, cinta, do’a dan dukungannya yang tak pernah berhenti, serta pengorbanan yang tak kenal lelah.

4. Keluarga besarku: Uda Izal&Kak Leli, Uni Depi&Damen, Yati, Andy, Jamilah dan Jamal, Nenek Laweh, Nenek Ambun, keluargaku di Jakarta, keluargaku di Balaraja, keluargaku di Jambi, serta 3 keponakanku (Rafli, Alya dan Keyshia) atas canda dan tawanya yang selalu menyemangatiku. 5. Teman-teman seperjuangan di SDP tahun 2008: Nurfadillah (UNSYIAH),

Juli Nursandi (Poltek Lampung), Karmon Kenanga Putra (Pemda Kab Lahat), Budiono Senen (STP Hatta Sjahrir, Banda Neira), Rahmat Mawardi (NTB), Ali Mashar (IPB), Pelita Oktorina (UMI, Sukabumi) dan Rusmawati Labenua (Ternate) atas semua bantuan, spirit, kontribusi ide dan pemikiran.

6. Yanti, Despa, Dwi, Oga, Nila, Meri dan Iid atas semangat yang diberikan selama ini. Maradhona atas semangat, dukungan dan do’a selama penelitian. Teman-teman di kostan Aleysha (Dian, Kak Ia, Cory dll), kost Sri Rahayu 2 (Adek, dll), kost AA (Suri, Maria, Indah, Iko), Putri, Handoyo dan Dayar terimakasih atas semangat dan pertemanannya.

7. Keluarga besar Biologi Perikanan UR (Isna, Rica, Fajar, Mail, Krisman, Mondang, Pendi, Merio, Ledy, Neli, Ayu ndut, Ayu sedang dan Yanti), untuk segala bantuan selama penulis penelitian serta Enni, Rival dan kak Hel. Keluarga kak Mina, bg Iit dll terimakasih tumpangannya.

8. Keluarga besar Alumni UR yang sama-sama melanjutkan pendidikan di IPB (Fikri, Singgih, Eka, Dwince dll), teman-teman SPL 2008 atas bantuan, doa dan dukungan serta kebersamaan selama ini).

9. Kru Ciampea Asri yuk Ida, Pinctada dan Harit atas bantuan dan dukungannya 10. Kelurga besar Sekretariat Program Studi SDP dan SPL IPB khususnya mas

Mukhlis atas bantuannya.

Bogor, April 2011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Toboh Sikaladi Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar pada tanggal 12 Desember 1983 sebagai anak ketiga dari tujuh bersaudara, pasangan Ali Nurdin dan Juraida. Tahun 2002 lulus dari SMU I Lubuk Alung dan pada tahun yang sama melalui SPMB, penulis diterima di Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau.

Tahun 2008 Penulis melanjutkan sekolah magister sains (S2) pada program studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Dalam upaya menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana, penulis melakukan penelitian dengan judul “Bioekologi Ikan Bunga Air (Clupeichthys goniognathus, Bleeker 1855) di Perairan Inlet Waduk Koto Panjang Kabupaten Kampar Provinsi Riau”.

DAFTAR ISI

2.1 Keadaan Umum Perairan Inlet Waduk Koto Panjang ... 4

2.2 Klasifikasi dan Struktur Morfologis Ikan C. goniognathus ... 7

3.4.3 Reproduksi ... 28

3.4.3.1 Nisbah Kelamin ... 28

3.4.3.2 Indeks Kematangan Gonad ... 28

3.4.3.3 Ukuran Pertama Kali Matang Gonad ... 29

3.4.4 Fisika dan Biologi Perairan ... 29

3.4.4.1 Kondisi Kualitas Perairan ... 29

3.4.4.2 Kelimpahan Plankton... 30

4. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 31

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian ... 31

4.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan ... 33

4.2 Distribusi Spasial dan Temporal ... 35

4.3 Kebiasaan Makanan ... 39

4.3.1 Panjang Usus Relatif dan ISC (Index Somatic Content) .. 39

4.3.2 Komposisi Jenis Makanan dan Indek Pilihan ... 40

4.4 Pertumbuhan ... 43

4.4.1 Hubungan Panjang dan Bobot Ikan ... 43

4.4.2 Koefesien Pertumbuhan ... 45

4.4.3 Faktor Kondisi ... 47

4.5 Reproduksi ... 49

4.5.1 Nisbah Kelamin ... 49

4.5.2 Tingkat Kematangan Gonad ... 50

4.5.3 Indeks Kematangan Gonad ... 56

4.5.4 Ukuran Pertama Kali Matang Gonad ... 57

4.5.5 Fekunditas ... 59

4.5.6 Diameter dan Pola Sebaran Telur ... 60

4.6 Mortalitas dan Laju Eksploitasi ... 60

4.7 Rekomendasi Pengelolaan ... 61

5. KESIMPULAN DAN SARAN ... 63

5.1 Kesimpulan ... 63

5.2 Saran ... 63

DAFTAR PUSTAKA ... 65

Halaman

1 Alat dan bahan pengamatan ikan sampel ... 15 2 Tingkat Kematangan Gonad Ikan Belanak (Mugil dussumieri)

modifikasi dari Cassei (Effendi dan Subardja 1977) dalam Effendi

Effendi (1979) ... 21 3 Kisaran nilai rata-rata kualitas air masing-masing lokasi selama

penelitian ... 31 4 Data indeks kualitas lingkungan pada masing-masing lokasi

pengamatan ... 34 5 Panjang usus dibandingkan dengan panjang total ikan tiap lokasi

penelitian ... 39 6 Indeks kepenuhan lambung ikan C. goniognathus berdasarkan

lokasi pengamatan ... 40

7 Hubungan panjang dan bobot ikan C. goniognathus ... 44 8 Hubungan panjang dan bobot ikan C. goniognathus tiap lokasi

pengamatan ... 44

9 Parameter pertumbuhan K, L∞, dan t0 ikanC. goniognathus

betina, jantan dan gabungan ... 46 10 Parameter pertumbuhan ikan C. goniognathus tiap lokasi

pengamatan ... 46 11 Faktor kondisi ikan C. goniognathus berdasarkan lokasi

pengamatan ... 48 12 Tingkat kematangan gonad ikan C. goniognathus betina dan jantan

di Inlet Waduk Koto Panjang ... 50 13 Ukuran pertama kali matang gonad berdasarkan lokasi pengamatan 58 14 Kisaran panjang total, berat tubuh dan fekunditas ikan

C. goniognathus berdasarkan lokasi pengamatan ... 59 15 Laju mortalitas dan eksploitasi ikan C. goniognathus ... 60

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Kerangka pemikiran ... 3 2 Ikan Clupeichthys goniognathus Bleeker, 1851 ... 7 3 Lokasi pengamatan dan pengambilan ikan C. goniognathus

St 1: Muara Takus, St II: Gunung Bungsu, St III:

St II (Gunung Bungsu), St IV: Tanjung dan St V: perbatasan

Tanjung dg Tabing (Tanjung) ... 17 4 Sketsa langgai kelambu ... 18 5 Jumlah ikan C. goniognathus yang tertangkap berdasarkan lokasi

pengamatan ... 35 6 Distribusi ukuran ikan C. goniognathus yang diamati berdasarkan

periode pengamatan ... 36 7 Jumlah ikan yang tertangkap berdasarkan lokasi dan bulan

pengamatan ... 38 8 Komposisi jenis makanan berdasarkan lokasi pengamatan ... 41 9 Komposisi makanan ikan C. goniognathus berdasarkan TKG ... 42 10 Indeks bagian terbesar Branchiopodopsis sp. pada ikan

C. goniognathus berdasarkan lokasi pengamatan ... 43 11 Kurva pertumbuhan ikan C. goniognathus ... 47 12 Faktor kondisi ikan C. goniognathus betina, jantan dan gabungan

berdasarkan lokasi pengamatan ... 48 13 Nisbah kelamin ikan C. goniognathus matang gonad berdasarkan

lokasi pengamatan ... 49 14 Persentase tingkat kematangan gonad pada ikan C. goniognathus

betina (a) dan jantan (b) berdasarkan selang kelas panjang tiap

lokasi pengamatan ... 52 15 Jumlah ikan betina berTKG IV berdasarkan bulan pengamatan .... 53 16 Jumlah ikan betina berTKG IV berdasarkan lokasi pengamatan ... 53 17 Struktur histologi gonad ikan C. goniognathus betina

P=previtolegenik oosit, Og=oogonium, Os=oosit, Nu=nucleus dan

Ot=ootid ... 54 18 Histologi gonad ikan C. goniognathus jantan

Sg=spermatogonium, St=spermatosit, Spt=spermatid dan

Sz=spermatozoa ... 55 19 Nilai rata-rata indeks kematangan gonad ikan C. goniognathus

20 Nilai rata-rata indeks kematangan gonad ikan betina berdasarkan

lokasi pengamatan ... 57 22 Sebaran diameter telur ikan C. goniognathus dengan tingkat

kematangan gonad (TKG IV) di masing-masing lokasi

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Lokasi pengamatan ... 71 2 Cara penangkapan ikan C. goniognathus ... 72 3 Pembuatan preparat histologi gonad dengan metode mikroteknik

(Gunarso, 1989) ... 73 4 Data fisika, kimia dan biologi di perairan inlet Waduk Koto

Panjang ... 75 5 Curah hujan di daerah Pekanbaru dari tahun 2009 – 2010 ... 76 6 Indeks Kualitas Lingkungan tiap lokasi pengamatan ... 78 7 Kelimpahan (ind/l) dan jenis plankton, tumbuhan dan serangga

air yang ditemukan di lokasi pengamatan ... 79 8 Komposisi makanan berdasarkan lokasi pengamatan ... 81 9 Komposisi makanan berdasarkan tingkat kematangan gonad ... 81 10 Sebaran frekuensi panjang ikan C. goniognathus setiap bulan

pengamatan ... 82 11 Distribusi ukuran ikan C. goniognathus berdasarkan bulan

pengamatan ... 83 12 Distribusi ukuran ikan C. goniognathus berdasarkan lokasi

pengamatan ... 84 13 Hubungan panjang berat ikan C. goniognathus berdasarkan lokasi

pengamatan ... 85

14 Penghitungan nisbah kelamin dan uji Khi-Kuadrat ... 87 15 Sebaran frekuensi Tingkat Kematangan Gonad (TKG) jantan

dan betina masing-masing lokasi pengamatan berdasarkan selang

ukuran panjang ... 90 16 Jumlah ikan berdasarkan Tingkat Kematangan Gonad (TKG)

dan bulan pengamatan ... 90 17 Jumlah ikan berdasarkan Tingkat Kematangan Gonad (TKG) dan

bulan pengamatan ... 91 18 Indeks Kematangan Gonad (IKG) berdasarkan bulan pengamatan ... 92 19 Indek Kematangan Gonad (IKG) berdasarkan lokasi pengamatan .... 92 20 Penghitungan ukuran pertama kali matang gonad ikan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Waduk Koto Panjang merupakan salah satu waduk yang terdapat di

Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Waduk yang selesai dibangun pada tahun 1996 ini membendung perairan di wilayah pertemuan antara Sungai Batang Mahat dan Sungai Kampar Kanan. Secara ekologis, Sungai Kampar merupakan habitat dari berbagai jenis organisme perairan, baik organisme tingkat rendah maupun organisme tingkat tinggi. Salah satu organisme tingkat tinggi yang banyak dimanfaatkan adalah ikan.

Pemanfaatan Waduk Koto Panjang oleh masyarakat sekitar antara lain sebagai tempat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), sebagai tempat usaha penangkapan ikan dan lain-lain. Beberapa jenis ikan yang ditangkap di perairan Waduk Koto Panjang dan Sungai Kampar Kanan bernilai ekonomis salah satunya adalah ikan Bunga Air (Clupeichthys goniognathus, Bleeker 1855). Di Laos ikan tersebut termasuk ekonomis penting dan diperdagangkan terutama di pasar Vientiane (Schouten 1998). Menurut Kottelat et al. (1993), ikan Sumateran River Sprat ini hidup di perairan tawar dan penyebarannya di Indonesia dan Thailand. Di Indonesia, penyebarannya terdapat di kabupaten Lahat Sumatera Selatan dan Kampar Riau. Ikan C. goniognathus juga menyebar luas di hulu Sungai Mekong di daerah Ngon Tha, Laos (Taki 1975).

Penangkapan ikan C. goniognathus tersebut menggunakan alat tangkap yang dinamakan langgai kelambu. Langgai kelambu merupakan alat tangkap yang memiliki mata jaring < ¼ inch, hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang tertangkapnya ikan bunga air yang juga berukuran kecil disamping ikan yang berukuran besar atau ikan dewasa. Akan tetapi, penggunaan alat tangkap tersebut menyebabkan beberapa ikan bunga air yang belum dewasa dan belum memijah juga akan tertangkap. Akibatnya, di waktu mendatang dikhawatirkan akan terjadi penurunan populasi.

yang berkaitan dengan ikan tersebut, antara lain mengetahui kebiasaan makanan, pertumbuhan, dan reproduksi serta keadaan ekologis habitatnya.

1.2 Pendekatan Masalah

Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar

perairan masuk Waduk Koto Panjang terhadap ikan C. goniognathus sangat tinggi ketika musim hujan datang. Ketika hujan turun air sungai naik dan melimpah, ikan-ikan berdatangan karena pada saat inilah materi-materi terkumpul di sungai dari aliran air yang masuk. Hampir semua nelayan yang berdomisili di sekitar daerah inlet waduk melakukan penangkapan, mulai dari daerah Muara Takus (daerah peralihan Waduk ke Sungai) hingga Tanjung (perairan sungai). Penangkapan dilakukan dari pagi hingga sore hari dengan menggunakan alat yang sama, sehingga kondisi ini dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya penurunan populasi ikan C. goniognathus.

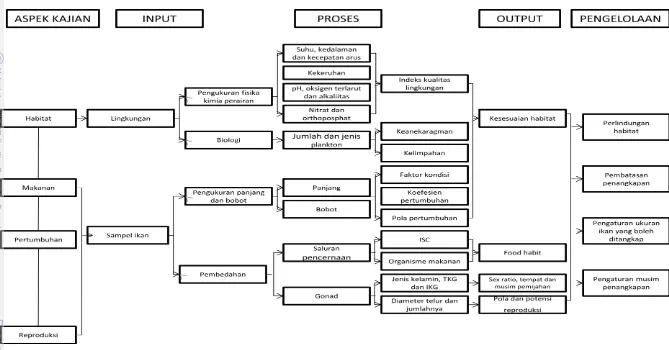

Informasi yang lengkap dari aspek biologi (makanan, pertumbuhan dan reproduksi) dan ekologi (habitat) ikan bunga air sangat diperlukan untuk pengelolaan sumberdaya ikan, khususnya ikan bunga air di inlet Waduk Koto Panjang di masa yang akan datang. Begitu pula dengan keterkaitan antara biologi dengan ekologi habitat ikan sangat perlu dikaji secara lengkap dan tepat. Hubungan keterkaitan antara parameter biologi dan ekologis ikan C. goniognathus

dapat dilihat pada diagram kerangka pemikiran sebagaimana dalam Gambar 1.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keadaaan Umum Perairan Inlet Waduk Koto Panjang

Waduk Koto Panjang terletak pada posisi geografis 1000 40’ BT-1010 00’ BT dan 00010’ LU-00024’ LU yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat. Waduk termasuk dalam kecamatan XIII Koto Kampar, dan jarak waduk ke Pekanbaru sekitar 150 km dan 80 km dari daerah Bangkinang (Kampar dalam Angka 2004).

Waduk Koto Panjang dikelilingi oleh daerah perbukitan yang dibentuk pada tahun 1996 dengan memanfaatkan pertemuan antara Sungai Batang Mahat dan Sungai Kampar Kanan. Sungai Kampar Kanan adalah cabang dari hulu Sungai Kampar dengan cabang satu lagi adalah Sungai Kampar Kiri. Antara Sungai Kampar Kanan dan Kiri bertemu kembali kira-kira 5 km sebelah barat Desa Langgam dan mengalir ke Selat Malaka dengan jarak 180 km dari Desa Langgam (Nurdin et al. 2005).

Waduk ini merupakan salah satu waduk terluas di Indonesia (± 124 km2 atau 12.400 Ha) dengan kapasitas genangan 1.545 juta km3 dan ketinggian muka air maksimum ± 85 m di atas permukaan laut (Departemen Pertambangan dan Energi, 1995). Debit air yang masuk ke waduk PLTA Koto Panjang lebih kurang 184,4 m3/det dan waduk dioperasikan pada ketinggian maksimal 82-83 m. Sartono (2000) menyatakan, kapasitas penampungan aktif air di waduk PLTA Koto Panjang adalah sekitar 1.040 juta m3.

Habitat yang dulunya bersifat lothik (mengalir) menjadi lenthik

(tergenang) secara tidak langsung telah merubah struktur habitat Sungai Kampar

Kanan itu sendiri. Ikan yang terperangkap dalam waduk harus bisa beradaptasi dengan situasi perairan seperti itu, ikan-ikan yang mempunyai daya adaptasi

tinggi yang bisa bertahan hidup dan mempunyai keturunan. Sebaliknya ikan-ikan yang tidak mampu beradaptasi dengan baik akan tersingkirkan oleh karena adanya tekanan dari lingkungan itu sendiri.

1997). Disamping itu akan merubah kandungan nutrien di perairan (Miranda 2001).

Deposit nutrien dari tanah dan bahan organik lainnya dapat meningkatkan produktifitas perairan pada beberapa tahun awal penggenangan. Balon dan Coche (1974) dalam Costa-Pierce (1997) mengemukakan perubahan ekosistem perairan menjadi empat fase proses yaitu (1) ketidakseimbangan kesuburan (eutrof), (2) ketidakstabilan, (3) stabilisasi dan (4) kemantapan (maturity).

Salah satu aspek habitat adalah kualitas air (fisika, kimia dan biologi) seperti suhu, arus, oksigen terlarut, dan pH yang mempengaruhi kemampuan hidup ikan di perairan. Suhu optimum untuk pertumbuhan ikan di daerah tropis berkisar 25-30 ºC (Boyd dan Kopler 1979). Keasaman air disebut juga dengan pH (puissance negatif de hidrogen) yang dinyatakan dalam angka 1,0 sampai 14,0. pH adalah log 10 (l/(H+)), dimana (H+) adalah konsentrasi ion hidrogen. Apabila O2 tinggi maka pH tinggi, sedangkan bila O2 rendah maka pH rendah (Effendie

2003). Umumnya pH yang cocok bagi kehidupan ikan berkisar antara 6,7 - 8,6. Namun beberapa jenis ikan yang karena lingkungan hidup aslinya berada di

rawa-rawa mempunyai ketahanan untuk hidup pada pH yang rendah. Faktor lingkungan lainnya adalah arus. Arus dapat menguntungkan karena dapat membawa makanan, oksigen dan sebagainya. Namun arus kuat menyebabkan ketidakseimbangan pada

dasar perairan yang lunak.

Data parameter fisika dan kimia perairan Sungai Kampar dapat dilihat pada penelitian Siregar (2004) suhu pada daerah hulu sungai Kampar (Kabupaten Kampar) suhu berkisar antara 28,0 – 32,0 C, kecerahan antara 0,60 – 0,85 meter, kekeruhan antara 30,80 – 40,50 NTU, kadar O2 terlarut antara 7,15 – 8,19 ppm,

kadar CO2 terlarut antara 3,00 – 4,24 ppm, pH antara 6,8 – 7,2 dan salinitas 0,515

– 0,628 permil.

intensitas cahaya matahari, nutrien dan suhu serta faktor biologis seperti struktur komunitas fitoplankton. Krebs (1972) menambahkan bahwa keanekaragaman fitoplankton dapat dikatakan sebagai keheterogenan spesies dan merupakan ciri khas dari struktur komumitas yang erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dimana biota hidup sedangkan indeks keseragaman dapat dikatakan sebagai keseimbangan komposisi setiap spesies dalam suatu komunitas.

Beberapa plankton yang ditemukan di perairan inlet Waduk Koto Panjang antara lain terdiri dari kelas Chlorophyceae, Cyanophyceae, Chrysophyceae, Xantophyceae dan Bacillariophyceae (Aprilianti 2007).

Terdapat perbedaan jumlah dan jenis ikan sebelum dan sesudah dibentuknya waduk. Menurut Pulungan et al. (1986), sebelum dibangun waduk, pada penelitiannya ditemukan ikan-ikan yang hidup di sungai Kampar Kanan sebanyak 25 jenis. Setelah empat tahun berdirinya waduk, ikan-ikan yang terdapat pada waduk PLTA Koto Panjang jumlahnya menjadi 22 jenis ikan (Pulungan 2000). Setelah menjadi waduk beberapa jenis ikan yang tidak ditemukan antara lain : tali-tali (Botia hymenophysa Blkr), tali-tali (Nemachilus fasciatus CV), buntal (Tetraodon leiurus Blkr), ongan (Osteochillus borneensis Blkr), pantau kulibi (Rasbora vaillanti Popta), seluang (Dangila fasciata Blkr), tetapi dijumpai jenis-jenis ikan setelah waduk terbentuk seperti ikan motan (Thynnicthys polylepis

CV), julung-julung (Hemirhampus sp.), toman (Channa micropeltes), baung tundik (Mystus nigriceps CV), baung senggal (M. planiceps), tapah (Wallago leeri

2.2 Klasifikasi dan Struktur Morfologis Ikan C. goniognathus

Ikan C. goniognathus adalah salah satu jenis ikan pelagis yang hidup di air tawar. Menurut Kottelat et al. (1993) ikan ini termasuk kedalam Kelas Actinopterygii Ordo Clupeiformes Famili Clupeidae Genus Clupeichtyhs dan Spesies Clupeichthys goniognathus Bleeker, 1855.

Gambar 2. Ikan Clupeichthys goniognathus Bleeker, 1851

Ikan C. goniognathus adalah salah satu ikan yang termasuk Indochinese-Thai Clupeid, dua jenis lainnya adalah Clupeoides borneensis Bleeker, 1851 berasal dari Banjarmasin, Pulau Borneo. Corica soborna Hamilton-Buchanan, 1822 berasal dari Sungai Mahanada, India. Sedangkan Clupeichthys goniognathus

Bleeker, 1855 berasal dari Lahat, Sumatera Selatan (Taki 1975).

Menurut Kottelat et al. (1993), ikan (C. goniognathus) memiliki ciri-ciri tubuh sebagai berikut: bentuk tubuh torpedo, sisik-sisik pada sumbu sirip dada lebih pendek daripada setengah panjang; 15-16 sisir saring pada lengkung bawah insang. Adanya jari-jari bagian belakang yang terpisah dari sirip ekor menurut Fischer dan Bianchi, 1983 menjadi ciri khas dari ikan ini. Pada perutnya terdapat

geligir yang berawal dari kepala sampai ke sirip dubur. Sirip dada berpangkal dekat profil perut dan sirip-sirip lainnya tidak berduri, sirip ekor bercagak dalam, sirip punggung tunggal, gurat sisi sangat pendek atau tidak ada sama sekali dan

sisik profil perutnya bertaji.

Famili Clupeidae ini sangat besar jenisnya; umumnya berukuran kecil dan merupakan ikan-ikan migran. Ikan haring dan sardin termasuk dalam suku ini dan berperan penting dalam perikanan di pesisir tropis dan kawasan beriklim sedang, dan berkelompok di permukaan. Beberapa jenis hidup ikan terbatas di sungai-sungai atau muara sungai-sungai. Beberapa jenis mempunyai gigi tetapi kebanyakan

5 mm

memakan plankton. Beberapa jenis penting untuk konsumsi manusia maupun binatang laut yang lebih besar (Kottelat et al., 1993).

2.3 Kebiasaan Makanan

Umumnya makanan yang pertama kali datang dari lingkungan untuk

semua ikan dalam mengawali hidupnya adalah plankton. Jika pertama kali ikan itu menemukan makanan berukuran tepat dengan mulutnya, diperkirakan akan dapat meneruskan hidupnya. Dalam mengelompokan ikan berdasarkan makanan, ada ikan sebagai pemakan plankton, pemakan tumbuhan, pemakan dasar, pemakan detritus, ikan buas dan ikan pemakan campuran. Menurut Effendie (2002) berdasarkan jumlah variasi dari macam-macam makanan tadi, ikan dapat dibagi menjadi eurypaghic yaitu ikan pemakan bermacam-macam makanan; stenophagic

adalah ikan pemakan yang macamnya sedikit atau sempit dan monophagic, ikan yang makananya terdiri atas satu macam makanan saja.

Kebanyakan cara ikan mencari makanan dengan menggunakan mata. Pembauan dan persentuhan digunakan juga untuk mencari makanan terutama oleh ikan pemakan dasar dalam perairan yang kekurangan cahaya atau dalam perairan keruh. Pada umumnya ikan mempunyai adaptasi yang tinggi terhadap kebiasaan makannya serta dalam memanfaatkan makanan yang tersedia. Winemiller (1992) menyatakan kebiasaan makanan dipengaruhi oleh bentuk tubuh seperti bentuk gigi, ukuran mulut dan posisi mata. Pada penelitian sebelumnya Desrita (2007) jenis organisme yang biasa dimakan ikan C. goniognathus antara lain kelas Cyanophyceae, Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Crysophyceae, tumbuhan air, Rotifera, Aquatic insecta, dan Oligochaeta.

2.4 Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah suatu indikator yang baik untuk melihat kondisi kesehatan individu, populasi dan lingkungan. Laju pertumbuhan yang cepat menunjukan kelimpahan makanan yang tinggi dan kondisi lingkungan tempat hidup yang sesuai. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai perubahan ukuran (panjang dan bobot ikan) selama kurun waktu tertentu. Dari segi energi

metabolisme, keluaran energi untuk perrtumbuhan dan keluaran energi melalui ekskresi (Brett dan Groves 1979 dalam Moyle dan Cech 2004).

Pada mulanya, saat ukuran ikan kecil ukuran ikan mulai meningkat secara lambat. Akan tetapi kemudian, laju pertumbuhan semakin cepat. Setelah waktu tertentu laju pertumbuhan kembali meningkat dengan lambat sampai pada akhirnya tetap pada suatu garis asimtotik. Sebagian besar ikan memiliki kemampuan untuk meneruskan pertumbuhan selama hidup bila kondisi lingkungannya sesuai dan ketersediaan makanan cukup baik, walaupun pada umur tua pertumbuhan ikan menjadi lambat. Ikan tidak memiliki limit tertentu untuk membatasi pertumbuhan (undeterminate growth) (Effendie 2002).

Secara umum pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan ikan yaitu keturunan (genetik), jenis kelamin, umur, parasit dan penyakit (Effendie 2002). Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ikan yaitu jumlah dan ukuran makanan yang tersedia, jumlah ikan yang menggunakan sumber makanan yang tersedia, suhu, oksigen terlarut (Weatherley 1972), kadar amonia di perairan dan

salinitas (Moyle dan Cech 2004). Pertumbuhan ikan bersifat sangat labil (Weatherley 1972). Hubungan panjang bobot penting artinya dalam dinamika populasi (Manik 2009) yakni misalnya dalam menghitung hasil tangkap per rekrut

(yield per recruit, Y/R) dan biomassanya (biomass per recruitt, B/R). Dari data panjang tersebut dapat ditentukan panjang ikan maksimum (L∞) dan koefesien pertumbuhannya (K). Sehingga hubungan antar umur dan panjang ikan dapat diduga melalui data komposisi panjang yang dapat dikonversi untuk mendapatkan data komposisi umur. Selanjutnya data komposisi umur digunakan dalam pendugaan parameter pertumbuhan ikan (Sparre dan Venema 1999).

Desrita (2007) menyatakan persamaan hubungan panjang berat untuk ikan gabungan (jantan dan betina) adalah Log W = -4,4943 + 2,7826 Log L. Nilai b yang dihasilkan <3 dan berarti pola pertumbuhannya bersifat alometrik negatif.

2.5 Reproduksi

Faktor-faktor yang mengontrol siklus reproduksi ikan di perairan terdiri dari faktor fisika, kimia dan biologi. Ikan yang hidup di daerah tropis, faktor fisika utama yang mengontrol siklus reproduksi adalah arus, suhu dan substrat. Faktor kimia adalah gas-gas terlarut pH, Nitrogen dan metabolitnya serta zat buangan yang berbahaya bagi kehidupan ikan di perairan. Faktor biologi yang mengontrol siklus reproduksi ikan dibagi menjadi faktor dalam dan luar. Faktor dalam meliputi faktor fisiologis dan respon terhadap berbagai faktor lingkungan, selanjutnya faktor luar adalah patogen, predator dan kompetisi sesama spesies ikan atau dengan spesies lain.

Induk yang siap memijah adalah induk yang telah melakukan fase pembentukan kuning telur (phase vitellogenesis) dan masuk fase dorman (Woynavorich dan Horvart 1980). Fase pembentukan kuning telur dimulai sejak terjadinya penumpukan bahan-bahan kuning telur (yolk) dalam sel telur dan berakhir setelah sel telur mencapai ukuran tertentu atau nukleolus tertarik ketengah nukleus. Setelah fase pembentukan kuning telur berakhir, sel telur tidak mengalami perubahan bentuk selama beberapa saat, tahap ini disebut fase istirahat

(dorman). Menurut Lam (1985) apabila rangsangan diberikan pada saat ini, maka rangsangan akan menyebabkan terjadinya migrasi inti ke perifer, inti pecah atau lebur selanjutnya terjadi ovulasi (pecahnya folikel) dan oviposisi. Effendie (2002)

mengemukakan bahwa, bilamana kondisi lingkungan tidak cocok dan rangsangan tidak diberikan, telur yang dorman tersebut akan mengalami degradasi atau gagal diovulasikan lalu diserap kembali oleh sel-sel ovarium, telur yang demikian dikenal dengan oosit atresia.

dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu sinkronisme total (seluruh oosit berada pada tingkat perkembangan atau stadia yang sama), sinkronisme kelompok (sedikitnya ada dua populasi yang berada dalam stadia yang sama) dan tidak ada sinkronisme atau metakrom (oosit terdiri atas semua tingkat perkembangan).

2.5.1 Seksualitas

Untuk mengetahui jenis kelamin suatu spesies ikan jantan atau betina dapat diketahui dengan memperhatikan ciri-ciri seksual yang terdapat pada individu tersebut, baik itu ciri seksual primer maupun ciri seksual sekunder. Effendie (2002), menyatakan ciri seksual primer pada ikan ditandai dengan adanya organ yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses reproduksi yaitu ovarium dan testes. Ciri seksual sekunder ialah tanda-tanda luar yang dapat dipakai untuk membedakan ikan jantan dengan ikan betina. Apabila satu spesies ikan mempunyai ciri morfologis yang dapat dipakai untuk membedakan ikan jantan dan betina, maka spesies itu memilki sifat dikromatisme. Biasanya warna ikan jantan lebih cerah dibandingkan ikan betina.

Lagler et al. (1977) menyatakan bahwa perbedaan antara ikan jantan dan ikan betina pada jenis yang sama dapat dilihat pada ukuran kepala, bentuk kepala, permukaan tengkorak kepala, bentuk sirip ekor, bentuk badan, perut, bentuk sirip anus, dasar sirip dada, bentuk sirip perut dan anus, bentuk serta ukuran lubang pelepasan alat kelamin.

Setelah jenis kelamin diketahui maka perlu diketahui nisbah kelamin antara ikan jantan dan betina di perairan. Hal ini disebabkan karena jenis kelamin sangat mempengaruhi kondisi habitat. Nisbah kelamin yang diperoleh pada

penelitian sebelumnya adalah 1 : 1,79 dari hasil pengamatan terhadap 187 sampel ikan, 67 ikan jantan dan 120 ikan betina. Setelah diuji statistik ternyata hasilnya

tidak ada perbedaan jumlah antara ikan jantan dan betina (Desrita 2007).

2.5.2 Perkembangan Gonad

Bagian dari reproduksi ikan sebelum terjadi pemijahan adalah perkembangan gonad yang semakin masak, selama proses ini sebagian besar hasil

besar dan umumnya gonad dapat masak lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang beriklim empat (Effendie 1979).

Tingkat kematangan gonad adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah memijah. Selama proses reproduksi sebagian besar energi hasil metabolisme ikan akan tertuju untuk perkembangan gonad atau pertumbuhan gonad (Effendie 2002). Perkembangan gonad ikan sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ikan sehingga faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan, juga berpengaruh pada perkembangan gonad. Ada dua tahapan perkembangan gonad yaitu tahap perkembangan gonad menjadi dewasa kelamin (sexuality mature) dan tahapan pematangan gamet (gamet maturation). Pada hewan vertebrata seperti ikan, saat terjadinya kematangan gonad adalah merupakan periode ikan yang muda memiliki kemampuan untuk melakukan reproduksi. Hal ini terjadi dengan teraktivitasinya axis hipotalamus-pituitary-gonad (Amer et al. 2001).

Pada proses perkembangan dan pematangan gonad ikan maka sebagian besar energi pertumbuhan akan dialihkan dari perkembangan sel somatis menjadi

pertumbuhan sel gamet. Pada saat ikan sudah matang gonad, bobot gonad pada ikan betina beratnya dapat mencapai 10-50% dari berat tubuhnya sedangkan pada ikan jantan antara 5-10% dari berat tubuhnya (Effendie 1979). Secara kuantitatif

tingkat perkembangan gonad ini dapat dihitung dengan menggunakan Gonadal Somatic Index (GSI). Semakin tinggi perkembangan gonad maka perbandingan antara berat tubuh dan goand semakin besar yang diperlihatkan dengan nilai GSI yang besar, semakin besar nilai GSI maka dapat dijadikan indikator semakin dekatnya waktu untuk memijah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di perairan inlet Waduk Koto Panjang Provinsi Riau. Pengambilan sampel ikan serta pengukuran parameter fisika, kimia dan biologi perairan dilakukan setiap bulan sekali, dimulai dari bulan April hingga Agustus 2010. Sampel ikan dan air yang diambil setiap bulannya langsung dianalisis. Sedangkan pembuatan preparat histologi gonad ikan dilakukan pada bulan November 2010. Analisis sampel ikan dan plankton dilakukan di Laboratorium Biologi Perikanan, Laboratorium Layanan Terpadu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Pembuatan preparat histologi dilakukan oleh BRKP (Balai Riset Kelautan Perikanan) di Sempur, Bogor. Parameter kualitas air dianalisa di Laboratorium Ekologi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau.

3.2 Alat dan Bahan

Pemakaian alat digunakan untuk pengukuran beberapa parameter, baik parameter fisika, kimia dan biologi di lapangan dan laboratorium. Pengukuran di lapangan bersifat in situsedangkan di laboratorium bersifat ex situ, yang bersifat

in situ antara lain pengukuran suhu, kedalaman dan kecepatan arus (parameter fisika), pH dan DO (parameter kimia). Sedangkan untuk parameter biologi bersifat in situ untuk pengambilan sampel air plankton dan ex situ untuk pengamatan planktonnya. Parameter kimia lainnya seperti : alkalinitas, nitrat dan orthoposphat dikerjakan di laboratorium, begitu juga dengan pengukuran kekeruhan (parameter fisika).

Sedangkan untuk bahan yang dipakai selama pengamatan, ada yang bersifat in situ dan ada juga bersifat ex situ. Untuk in situ antara lain lugol (pengawetan plankton), bahan-bahan titrasi pengukuran oksigen terlarut dan formalin berkonsentrasi 4 % (pengawetan ikan) dan 10 % (pengawetan gonad untuk proses histologi).

Alat dan bahan yang digunakan selama penelitian di lapangan dan di laboratorium disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

No Alat dan Bahan Kegunaan

Langgai kelambu (tangguk besar)

Penggaris

Timbangan digital dengan ketelitian 0.01 dan 0.001 gram Satu set alat bedah

Dissecting mikroskop Cawan petri

Hand Tally Counter

Gelas ukur dengan kapasitas 5 ml

Mikroskop okuler

Objek glass dan cover glass

Plankton net (5 mikro) mengambil gonad (seksual primer) dan saluran pencernaan (makanan) Menentukan TKG gonad ikan Tempat telur

Alat bantu menghitung telur

Mengukur volume saluran pencernaan

Mengamati dan indentifikasi plankton serta makanan ikan

Tempat dan penutup pengamatan makanan ikan di mikroskop

Mengukur kekeruhan, alkalinitas, nitrat dan orthoposphat

Mengukur pH

Mengawetkan ikan dan gonadnya Pengawet

Tempat sampel ikan

Tempat sampel air dan plankton

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Penentuan Stasiun Pengambilan Ikan Contoh

Penentuan stasiun penelitian didasarkan pada distribusi ikan Bunga Air

C goniognathus di perairan inlet Waduk Koto Panjang. Lokasi ini dianggap mewakili kondisi umum perairan. Ada 5 stasiun pengambilan sampel, mulai dari perairan Transision dan Riverine . Kriteria tersebut diwakili oleh perairan waduk hingga sungai:

waduk, di sekitar perairan terdapat kebun karet, bambu dan tumbuhan perdu lainnya serta merupakan daerah penangkapan ikan oleh nelayan dengan kedalaman ±5 meter. Perairannya sedikit berarus, air keruh ketika hujan datang dan subratnya lumpur berpasir.

Stasiun II = Perairan Gunung Bungsu merupakan daerah riverine (inlet Waduk Koto Panjang) dengan posisi S 00º 56’ 46.3” dan E 100º 22’ 13.5”. Pada lokasi ini memiliki lubuk dengan kedalaman ±30 meter, substrat pasir berlumpur, berarus, air keruh dan di sekitar perairan terdapat kebun sawit dan karet. Stasiun III = Terusan Perairan Gunung Bungsu juga merupakan riverine

dengan posisi N 00º18” 225.6’ dan E 100º36’ 58.5, vegetasi di sekitar lokasi yaitu karet, sawit dan bambu serta rerumputan. Kedalamannya ±5 meter, bersubstrat pasir kerikil, arus kuat serta air jernih ketika tidak sedang hujan.

Stasiun IV = Perairan Tanjung merupakan daerah riverine memiliki arus yang deras dengan posisi N 00º18’ 10.9” dan E 100º36’ 43.08”, memiliki substrat pasir kerikil, arus kuat, dan jernih serta di sekitar perairan banyak ditumbuhi pohon.

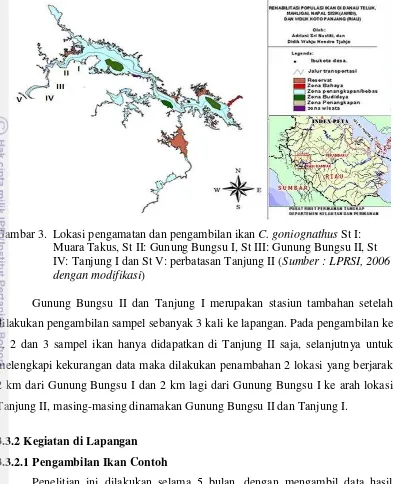

Gambar 3. Lokasi pengamatan dan pengambilan ikan C. goniognathus St I: Muara Takus, St II: Gunung Bungsu I, St III: Gunung Bungsu II, St IV: Tanjung I dan St V: perbatasan Tanjung II (Sumber : LPRSI, 2006 dengan modifikasi)

Gunung Bungsu II dan Tanjung I merupakan stasiun tambahan setelah

dilakukan pengambilan sampel sebanyak 3 kali ke lapangan. Pada pengambilan ke 1, 2 dan 3 sampel ikan hanya didapatkan di Tanjung II saja, selanjutnya untuk melengkapi kekurangan data maka dilakukan penambahan 2 lokasi yang berjarak 2 km dari Gunung Bungsu I dan 2 km lagi dari Gunung Bungsu I ke arah lokasi Tanjung II, masing-masing dinamakan Gunung Bungsu II dan Tanjung I.

3.3.2 Kegiatan di Lapangan 3.3.2.1 Pengambilan Ikan Contoh

Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan, dengan mengambil data hasil tangkapan dari nelayan setiap bulannya. Ikan ditangkap dengan alat tangkap langgai kelambu yang dioperasikan di tiap lokasi penelitian. Ikan yang dianalisis adalah semua ikan yang tertangkap selama penelitian setelah diadakan penyeleksian dengan cara pengacakan. Ikan yang tertangkap dengan usaha yang sama, diacak dengan pengambilan ikan contoh sebanyak 50 % tiap lokasinya.

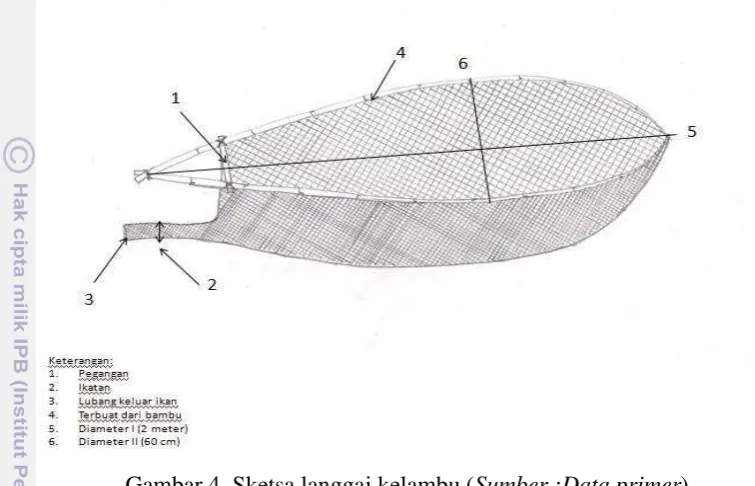

yang panjangnya berukuran 2 - 3 meter, kantong tempat ikan 30 cm, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4 berikut :

Gambar 4. Sketsa langgai kelambu (Sumber :Data primer)

Sampel ikan yang didapat segera dikumpulkan ke dalam toples yang berisi formalin 4%. Kemudian segera dibawa ke laboratorium untuk analisa selanjutnya.

3.3.2.2 Pengukuran Parameter Fisika, Kimia dan Biologi

Pengukuran parameter fisika, kimia dan biologi dilakukan setiap turun ke

lokasi penelitian. Sampel air terdiri dari parameter fisika, kimia dan biologi. Parameter fisika antara lain: pengukuran suhu, kecepatan arus, kedalaman, dan pengambilan sampel air untuk kekeruhan. Parameter kimia terdiri dari: alkalinitas, nitrat, ortophosphat dan oksigen terlarut. Khusus untuk parameter oksigen terlarut analisis yang dilakukan adalah titrasi, pengecekan oksigen terlarut langsung dilakukan di lapangan dengan menggunakan beberapa bahan kimia sebagai campuran sampel air. Sedangkan pengamatan parameter alkalinitas, kekeruhan, ortophosphat dan nitrat dilakukan di laboratorium. Hal ini dilakukan sebagai data penunjang sampel ikan. Cara dan alat yang digunakan dalam pengukuran habitat perairan dapat dilihat pada Tabel 1.

Parameter biologiyaitupengambilan air sampel plankton diambil di setiap lokasi penelitian pada saat pengambilan sampel ikan dengan menggunakan

sebanyak 100 liter. Pengambilan dilakukan dengan menggunakan ember yang berukuran 10 liter, dituangkan ke dalam plankton net yang pada ujungnya dikaitkan dengan tabung sebagai wadah penampung sampel plankton. Kemudian air sisa saringan dimasukan kedalam botol plastik berukuran 100 ml, diberi pengawet (lugol) dan diberi label.

3.3.3 Kegiatan di Laboratorium 3.3.3.1 Pengukuran Panjang dan Berat

Sebelum diukur panjang total, ikan terlebih dahulu ditaruh di atas tisu agar menghasilkan berat yang tidak berbeda jauh dengan berat aslinya. Panjang total diukur mulai dari ujung mulut hingga ujung cagak ekor menggunakan penggaris dengan ketelitian 1 mm. Berat ikan ditimbang dengan timbangan sartorius dengan ketelitian 0.01 gram. Hal ini dilakukan untuk mencari hubungan panjang berat dan faktor kondisi ikan.

3.3.3.2 Pembedahan Ikan

Setelah pengukuran panjang total dan berat total, ikan segera dibedah. Alat yang digunakan adalah satu set alat bedah, tubuh ikan dibedah dengan gunting mulai dari bagian anus hingga belakang operculum, kemudian diambil organ reproduksi, dan alat pencernaan. Saluran pencernaan diambil untuk keperluan menganalisis kebiasaan makanan sedangkan organ reproduksi diambil untuk keperluan reproduksi ikan.

3.3.3.3 Pengamatan dan Pengukuran Organ Ikan

Organ ikan yang diambil ada dua organ yaitu alat pencernaan (lambung dan usus) dan organ reproduksi (gonad). Hal-hal yang dilakukan untuk

pengamatan dan pengukuran organ tersebut sebagai berikut :

3.3.3.3.1 Alat Pencernaan Pengukuran panjang usus

Pengukuran panjang usus dimulai dari ujung lambung hingga anus menggunakan penggaris dengan ketelitian 1 mm. Pengukuran panjang usus ini bertujuan untuk mengetahui panjang usus relatif.

Pengukuran volume isi lambung

Alat pencernaan yang masih berisi ditimbang menggunakan sartorius

cawan petri untuk selanjutnya alat pencernaan yang kosong ditimbang kembali. Kemudian dilakukan pengurangan antara lambung berisi dengan lambung kosong untuk mendapatkan volume isi lambung. Pengukuran isi alat pencernaan dilakukan untuk mengetahui ISC (Index of Somatic Content).

Analisis isi lambung

Isi alat pencernaan yang sudah didapatkan kemudian di beri air supaya mudah untuk menganalisa jenis makanannya, sampel diambil dengan pipet tetes kemudian dianalisa dengan menggunakan mikroskop okuler pembesaran 4x10. Untuk pertama kalinya jenis makanan dikenali terlebih dahulu, dipisahkan kemudian dicatat apa aja jenisnya selanjutnya ditentukan skor sesuai dengan besar kecilnya jenis makanan tersebut. Untuk analisa isi lambung ini diambil 3 tetes untuk satu sampel. Analisa isi lambung dilakukan untuk mengetahui komposisi makanan pada ikan C. goniognathus. Identifikasi makanan dengan menggunakan buku identifikasi (Yunfang 1995).

3.3.3.3.2 Organ Reproduksi Pengamatan gonad

Organ reproduksi diamati secara seksama baik secara makroskopis dan mikroskopis (dissecting mikroskop), kemudian ditentukan jenis kelaminnya baik itu jantan maupun betina. Pengamatan jenis kelamin dilakukan untuk menentukan nisbah kelamin.

Pengamatan struktur gonad secara anatomi dan histologi

Tabel 2. Tingkat Kematangan Gonad Ikan Belanak (Mugil dussumieri) modifikasi dari Cassei (Effendi dan Subardja 1977) dalam Effendi (1979).

Tingkat

Kematangan Betina Jantan

I

Ovari seperti benang, panjang sampai kedepan rongga tubuh. Warna jernih. Permukaan licin

Testes seperti benang, lebih pendek (terbatas) dan terlihat ujungnya dirongga tubuh. Warna putih

II

Ukuran ovari lebih besar. Perwarnaa lebih gelap kekuning-kuningan. Telur belum terlihat jelas dengan mata

Ukuran testes lebih besar. Perwarnaan putih seperti susu. Bentuk lebih jelas dari pada

Permukaan testes tampak bergerigi. Warna makin putih, testes makin besar. Dalam keadaan diawet mudah putus

IV

Ovari makin besar, telur ber warna kuning, mudah dipisahhkan. Butir minyak tidak tampak, mengisi ½ - 2/3 rongga perut, usus terdesak.

Seperti pada tingkat III tampak lebih jelas. Testes semakin pejal.

V

Ovari berkerut, dinding tebal, butir telur sisa terdapat didekat pelepasan. Banyak telur seperti

Gonad yang sudah dikeluarkan saat pembedahan kemudian diitimbang dan bibandingkan dengan berat ikan untuk ditentukannya IKG (Indeks Kematangan Gonad).

Penghitungan jumlah telur

Gonad yang termasuk kelompok Tingkat Kematangan Gonad IV pada ikan betina diletakkan ke cawan petri, dipisahkan dari kulit pembungkus kemudian dihitung secara langsung dengan bantuan hand tally counter. Penghitungan jumlah telur dilakukan untuk mengetahui fekunditas ikan tersebut.

Pengukuran diameter telur

telur. Menurut Effendie (2002) jika proses pemijahan berlangsung dalam waktu yang panjang atau telur yang dikeluarkan sedikit demi sedikit dan terdapat beberapa modus ukuran disebut pemijahan sebagian (partial spawning) sedangkan jika pemijahan berlangsung dalam waktu yang singkat atau telur yang dikeluarkan secara total dan hanya terdapat satu modus ukuran disebut pemijahan total (total spawning).

3.3.3.4 Fisika, Kimia dan Biologi Perairan

Analisis untuk parameter perairan seperti: kekeruhan (turbidymeter), nitrat dan orthoposphat (spektrofotometer), serta alkalinitas (titrasi) dilakukan di Laboratorium.

Identifikasi Plankton

Sampel air plankton (100 ml) diambil 8 – 10 tetes dituangkan ke Sedgwick Rafter Counting Cell berukuran 50x20x1 mm3, pencacahan sel menggunakan metode sapuan. Kemudian plankton mulai dianalisa dan diidentifikasi menggunakan buku petunjuk Presscot (1970) dan Mizuno (1979). Setelah itu dihitung kelimpahan dan indeks keanekaragamannya sesuai rumus yang berlaku.

3.4 Analisis Data

3.4.1 Kebiasaan Makanan 3.4.1.1 Panjang Usus Relatif

Rasio panjang usus dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Panjang usus relatif = Keterangan :

PU = panjang total ikan (mm) PT = panjang usus ikan (mm)

3.4.1.2 Indeks Kepenuhan Lambung

Indeks kepenuhan lambung atau Index of Stomach Content (ISC) ditentukan untuk mengetahui tingkat konsumsi pakan relatif sampel ikan. ISC ditentukan dengan menggunakan perhitungan menurut Sphatura dan Gophen (1982) dalam Sulistiono (1998) yaitu:

ISC =

Keterangan:

ISC = Index of Stomach Content (%)

SCW = Berat isi lambung (gram) BW = Berat total ikan (gram)

3.4.1.3 Komposisi Makanan dan Indeks Pilihan

Analisis komposisi makanan dilakukan dengan menggunakan indeks bagian terbesar (Index of propenderence) oleh (Natarajan dan Jhingran 1961)

dalam (Effendie 1979) dengan rurmus sebagai berikut :

IP =

∑ x 100

Keterangan:

Vi = persentasi volume satu macam makanan (%)

Oi = persentase frekuensi kejadian satu macam makanan (%)

∑ = frekuensi kejadian seluruh macam makanan (%)

IP = Index of Preponderence (%)

Indek pilihan (index of electivity) yang dicari berdasarkan Le Brasseur (1970) dalam Effendi (1979) menggunakan indek pilihan yang dianjurkan oleh Ivlev yaitu :

E =

Dimana :

E = indek electivity (+1 sampai -1)

ri = jumlah relatif macam-macam organisme yang dimakan pi = jumlah relatif macam organisme dalam perairan

3.4.2 Pertumbuhan

3.4.2.1 Sebaran Frekuensi Panjang

Kelompok ukuran ikan C. goniognathus diidentifikasi atau dipisahkan menggunakan metode Battacharya (Sparre dan Venema 1999). Sebaran frekuensi panjang total dan diameter telur dapat dihitung dengan menggunakan rumus

Sturges (Walpole 1992), yaitu sebagai berikut :

• Menentukan nilai maksimum dan minimum dari keseluruhan data • Menghitung jumlah kelas ukuran dengan rumus :

K = 1 + (3.32 log n); K = Jumlah kelas ukuran; n = jumlah data pengamatan.

Wilayah = Data terbesar – data terkecil • Menghitung lebar kelas :

Lebar kelas =

• Menentukan limit bawah kelas yang pertama dan limit atas kelasnya. Limit atas kelas diperoleh dengan menambahkan lebar kelas pada limit bawah kelas.

• Mendaftarkan semua limit kelas untuk setiap selang kelas

• Menentuakan nilai tengah bagi masing-masing selang dengan merata-ratakan limit kelas

• Menentukan frekuensi bagi masing-masing kelas

• Menjumlahkan frekuensi dan memeriksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan.

3.4.2.2 Hubungan Panjang Total dan Bobot Ikan

Analisis hubungan panjang bobot ikan menggunakan uji regresi dengan rumus sebagai berikut (Effendie 1979):

W = aLb Keterangan:

W = Berat tubuh ikan (gram)

L = Panjang ikan (mm), a dan b = konstanta

Hubungan parameter panjang total dengan bobot ikan dapat dilihat dari nilai b yang dihasilkan. Nilai b sebagai penduga kedekatan hubungan kedua parameter, yaitu:

Nilai b=3, menunjukan pola pertumbuhan isometrik (pola pertumbuhan panjang sama dengan pola pertumbuhan berat)

Nilai b ≠ 3, menunjukan pola pertumbuhan allometrik :

Jika b > 3, maka allometrik positif (pertumbuhan berat lebih dominan) Jika b < 3, maka allometrik negatif (pertumbuhan panjang lebih dominan)

Untuk lebih menguatkan pengujian dalam menentukan keeratan hubungan kedua parameter (nilai b), dilakukan uji t dengan rumus berikut (Walpole 1992) :

T hit =

Sb

hitung dibandingkan dengan nilai ttabelsehingga keputusan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

t

hitung > ttabel, maka Tolak H0

t

hitung > ttabel, maka Gagal Tolak H0

Apabila pola pertumbuhan allometrik maka dilanjutkan dengan hipotesis sebagai berikut :

Keeratan hubungan panjang berat ikan ditunjukkan oleh koefesien korelasi

(r) yang diperoleh dari rumus √ : dimana R adalah koefesien determinasi. Nilai mendekati 1 (r > 0.7) menggambarkan hubungan yang erat antara keduanya, dan nilai menjauhi 1 (r > 0.7) menggambarkan hubungan yang tidak erat antara keduanya (Walpole 1992).

3.4.2.3 Faktor Kondisi

Faktor kondisi dihitung dengan menggunakan persamaan Panderal Index

dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Effendie 1979):

3.4.2.4 Pendugaan Parameter Pertumbuhan

Plot-Walford merupakan salah satu metode paling sederhana dalam menduga parameter pertumbuhan L∞ dan K dari persamaan von Bertalanffy dengan interval waktu pengambilan contoh yang sama (King 1995). Berikut ini

adalah persamaan pertumbuhan von Bertalanffy.

L

∞ = Panjang maksimum secara teoritis (panjang asimtotik)

K = Koefisien pertumbuhan (per satuan waktu) t

0 = Umur teoritis pada saat panjang sama dengan nol

Penurunan plot Ford-Walford didasarkan pada persamaan pertumbuhan von

Bertalanffy dengan t

0sama dengan nol, maka persamaannya menjadi sebagai berikut :

L

t+1disubtitusikan ke dalam persamaan (1) maka diperoleh perbedaan persamaan baru tersebut dengan persamaan (1) seperti berikut :

L

Persamaan (2) disubtitusikan ke dalam persamaan (3) sehingga diperoleh

persamaan sebagai berikut :

L

Persamaan (4) bentuk persamaan linier dan jika L

t (sumbu x) diplotkan terhadap L

t+1 (sumbu y) maka garis lurus yang berbentuk akan memiliki kemiringan (slope) (b)

= e[-K]. L

t dan Lt+1 merupakan panjang pada saat t dan yang dipisahkan oleh interval waktu yang konstan (Pauly 1984). Nilai L

dengan metode ELEFAN I (Electronic Length Frequencys Analisis) yang terdapat

dalam program FISAT II.

Umur teoritis ikan pada saat lebar sama dengan nol dapat diduga secara terpisah

menggunakan persamaan empiris Pauly (Pauly 1983 diacu dalam Amir 2006) sebagai

berikut.

Log (-t0) = 0.3922 – 0.2752 (Log L∞) – 1.038 (Log K)

3.4.2.5 Mortalitas dan Laju Eksploitasi

Penentuan mortalitas total dengan menggunakan teknik Kuosien Z/K dan

modisikasinya dikembangkan oleh Beverton dan Holt (1957). Metode ini didasarkan

pada asumsi bahwa sampel ikan diperoleh dari populasi yang stabil dengan

penambahan baru dan laju mortalitas yang konstan serta mengikuti model

pertumbuhan von Bertalanffy. Nilai Z/K dapat diduga jika nilai-nilai L∞, Lc dan L

diketahui dengan persamaan :

atau jika L’ diketahui dapat digunakan rumus :

Keterangan:

Z = mortalitas total

K = koefesien pertumbuhan von Bertalanffy

L∞ = panjang asimtotik pada persamaan pertumbuhan von Bertalanffy L = rata-rata panjang ikan dalam kelompok umur tertentu

Lc = panjang ikan pertama tertangkap alat

L’ = panjang ikan terkecil dalam sampel dengan jumlah sudah dapat

diperhitungkan

Laju mortalitas alami (M) diduga menggunakan rumus empiris Pauly (1980)

diacu dalam Sparre dan Venema (1999) :

Ln M = -0.0152-0.279 ln L∞ + 0.6543 ln K + 0.463 ln T

M = e(lnM)

Keterangan :

M = mortalitas alami

L∞ = panjang asimtotik pada persamaan pertumbuhhan von Bertalanffy

T = rata-rata suhu permukaan air (oC) bulanan

Laju mortalitas penangkapan (F) ditentukan dengan :

Laju eksploitasi ditentukan dengan membandingkan mortalitas penangkapan

(F) terhadap mortalitas total (Z) (Pauly 1984) :

E =

Laju mortalitas penangkapan (F) atau laju eksploitasi optimum menurut

Gulland (1971) dalam Pauly (1984) adalah :

Foptimum = M dan Eoptium = 0.5

3.4.3 Reproduksi

3.4.3.1 Nisbah Kelamin

Nisbah kelamin diketahui berdasarkan jumlah ikan jantan dan betina yang tertangkap pada setiap sampling. Jenis kelamin ditentukan setelah dilakukan pembedahan sampel ikan tersebut. Matjik dan Sumertajaya (2002):

X =

Keterangan :

X = nisbah kelamin

J = jumlah ikan jantan (ekor) B = jumlah ikan betina (ekor).

Untuk menguji apakah perbandingannya sama (1:1) diantara kedua

kelamin atau tidak, maka digunakan uji statistik Chi-kuadrat (χ2) sebagai berikut (Steel and Torrie 1993).

X2 = Nilai peubah acak X2 yang sebaran penarikan contohnya mendekati sebaran Chi-kuadrat

oi = Jumlah frekuensi ikan jantan dan betina ke-i yang diamati

ei = Jumlah frekuensi harapan dari ikan jantan dan betina yaitu frekuensi ikan jantan ditambah frekuensi ikan betina dibagi dua

3.4.3.2 Indeks Kematangan Gonad

hasil tangkapan. Indeks kematangan gonad ditentukan dengan rumus sebagai

3.4.3.3 Ukuran Pertama Kali Matang Gonad

Pendugaan ukuran pertama kali matang gonad dengan menggunakan metode Sperma Karber (Udupa 1986 dalam Mustakin 2008). Kriteria matang gonad adalah pada TKG III, IV dan V. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

Log M = Xk + ∑

Keterangan:

Xk = Logaritma nilai tengah pada saat ikan matang gonad 100% Xn = Selisih logaritma nilai tengah kelas

Xi = Logaritma nilai tengah kelas

pi = ri/ni

3.4.4 Fisika dan Biologi Perairan 3.4.4.1 Kondisi Kualitas Perairan

Hasil pengukuran parameter fisika, kimia dan biologi perairan di setiap lokasi pengamatan dibuat skoring dan pembobotan. Pembobotan diberikan kepada 10 parameter yang telah didapatkan dengan pemberian nilai 10 tiap parameternya. Kemudian penentuan nilai dengan pembuatan skor 1 – 5 terhadap nilai rata-rata kisaran parameter yang telah diukur (Komunikasi pribadi Dr. Ridwan Affandi,

3.4.4.2 Kelimpahan Plankton

Analisis kelimpahan plankton menggunakan rumus APHA (2005) :

N = n x x Keterangan:

N = kelimpahan plankton (sel/liter) n = Jumlah plankton yang tercacah (sel) a = luas gelas penutup (mm2)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

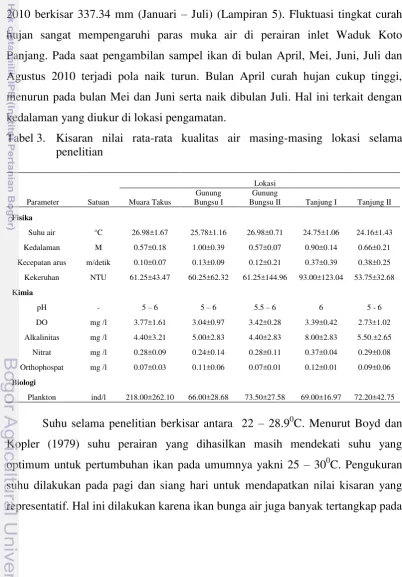

Hasil pengamatan kondisi perairan inlet Waduk Koto Panjang terhadap beberapa parameter fisika, kimia dan biologi disajikan pada Tabel 3. Selama penelitian terjadi peningkatan muka air dan kekeruhan karena pengaruh musim hujan.

Rata-rata curah hujan pada tahun 2009 adalah 282.98 mm dan pada tahun 2010 berkisar 337.34 mm (Januari – Juli) (Lampiran 5). Fluktuasi tingkat curah hujan sangat mempengaruhi paras muka air di perairan inlet Waduk Koto Panjang. Pada saat pengambilan sampel ikan di bulan April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2010 terjadi pola naik turun. Bulan April curah hujan cukup tinggi, menurun pada bulan Mei dan Juni serta naik dibulan Juli. Hal ini terkait dengan kedalaman yang diukur di lokasi pengamatan.

Tabel 3. Kisaran nilai rata-rata kualitas air masing-masing lokasi selama penelitian

Kecepatan arus m/detik 0.10±0.07 0.13±0.09 0.12±0.21 0.37±0.39 0.38±0.25

Kekeruhan NTU 61.25±43.47 60.25±62.32 61.25±144.96 93.00±123.04 53.75±32.68 Kimia

pH - 5 – 6 5 – 6 5.5 – 6 6 5 - 6

DO mg /l 3.77±1.61 3.04±0.97 3.42±0.28 3.39±0.42 2.73±1.02

Alkalinitas mg /l 4.40±3.21 5.00±2.83 4.40±2.83 8.00±2.83 5.50.±2.65

Nitrat mg /l 0.28±0.09 0.24±0.14 0.28±0.11 0.37±0.04 0.29±0.08

Orthophospat mg /l 0.07±0.03 0.11±0.06 0.07±0.01 0.12±0.01 0.09±0.06

Biologi

Plankton ind/l 218.00±262.10 66.00±28.68 73.50±27.58 69.00±16.97 72.20±42.75

siang hari. Sehubungan dengan makanan ikan C. goniognathus yaitu plankton, kisaran suhu juga mendukung untuk pertumbuhan fitoplankton di perairan dengan kisaran antara 20 – 300C (Effendi 2003).

Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut, misalnya lumpur dan pasir halus (APHA 1976; Davis dan Cornwell 1991 dalam Effendi 2003). Kisaran untuk parameter kekeruhan mempunyai kisaran yang sangat lebar yakni antara 5 – 210 NTU untuk lokasi Gunung Bungsu II. Kekeruhan yang pekat terjadi pada saat pengambilan pada bulan Agustus, hal ini terjadi dikarenakan turun hujan lebat 3 hari berturut-turut sebelumnya baik di daerah hulunya (Sumbar) dan daerah Riau sendiri. Hasil penelitian Siregar (2004) pada hulu Sungai Kampar berkisar 30,80 – 40, 50 NTU, jauh dari hasil pengambilan sampel air pada waktu April hingga Agustus 2010.

Penangkapan ikan dilakukan pada tepi sungai dengan kedalaman berkisar 30 – 150 cm. Ikan Clupeichthys goniognathus cenderung berenang di tepi dan sedikit ke permukaan sungai. Derajat keasaman sungai-sungai yang berada di Sumatera bagian tengah khususnya di Riau sangat dipengaruhi oleh jenis tanahnya. pH pada perairan Sungai Kampar Kanan inlet Waduk Koto Panjang

didapatkan antara 5 – 6. Setelah diamati selama penelitian salah satu indikator keberadaan ikan C. goniognathus di perairan inlet Waduk Koto Panjang ditandai dengan adanya kecepatan arus. Kecepatan arus yang diamati berkisar antara 0.05 – 0.81 m/detik dan lokasi Tanjung II memiliki rata-rata kecepatan arus yang paling cepat dengan ditandai tangkapan ikan tertinggi diantara lokasi lainnya (Gambar 5).