RAGAM JENIS LALAT PADA PETERNAKAN AYAM

PETELUR

IRENE SOTERIANI UREN

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Ragam Jenis Lalat pada Peternakan Ayam Petelur adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRAK

IRENE SOTERIANI UREN. Ragam Jenis Lalat pada Peternakan Ayam Petelur. Dibimbing oleh UPIK KESUMAWATI HADI dan SUPRIYONO.

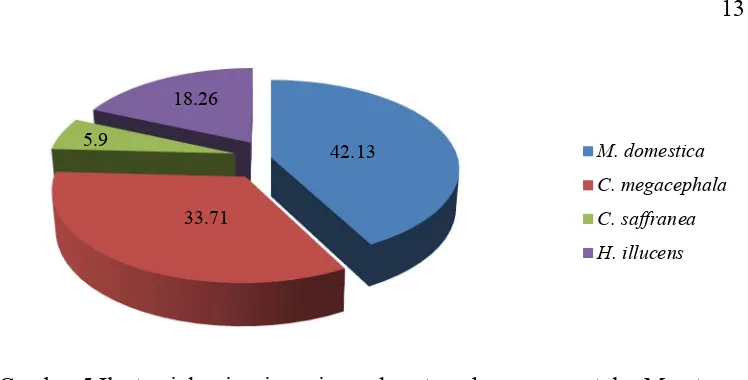

Lalat merupakan parasit yang dapat ditemukan dengan mudah di peternakan ayam petelur. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah keragaman jenis, kelimpahan nisbi, dan dominasi spesies lalat pada peternakan ayam petelur. Pengambilan sampel dilakukan di peternakan ayam petelur KM 45, Kemang, Bogor, menggunakan tangguk serangga. Seluruh sampel selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis untuk mengetahui kepadatan lalat. Kepadatan lalat dinyatakan dengan kelimpahan nisbi dan dominasi spesies. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 jenis lalat yang ditemukan di peternakan ayam petelur, yaitu Musca domestica, Chrysomya megacephala, Chrysomya saffranea, dan Hermetia illucens. M. domestica merupakan lalat yang paling dominan. Dominasi spesies lalat pada peternakan ayam petelur secara berurutan adalah lalat M. domestica (42.13%), C. megacephala (33.71%), H. illucens (18.26%), dan C. saffranea (5.90%). Ketiga jenis lalat yang terakhir selalu ditemukan bersamaan dengan lalat M. domestica.

Kata kunci: dominasi spesies, lalat, peternakan ayam petelur, ragam jenis

ABSTRACT

IRENE SOTERIANI UREN. Diversity of Flies Species in Layer Poultry Farm. Supervised by UPIK KESUMAWATI HADI and SUPRIYONO.

Flies are common parasites that easily can be found in layer poultry farm. The aim of this research was to analyze the diversity of species, the relative abundance, and the dominance of flies in layer poultry farm. The samples were collected from Peternakan Ayam Petelur KM 45, Kemang, Bogor, by using the sweeping net. The collected samples were identified and analyzed to determine the density of flies. Fly density expressed with relative abundance and species domination. The result showed there were 4 species of flies found in layer poultry farm. They were Musca domestica, Chrysomya megacephala, Chrysomya saffranea, and Hermetia illucens. M. domestica were the most dominant species. Species domination in sequences were M. domestica (42.13%), C. megacephala (33.71%), H. illucens (18.26%), and C. saffranea (5.90%). The last three species were commonly found along with M. domestica.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan

pada

Fakultas Kedokteran Hewan

RAGAM JENIS LALAT PADA PETERNAKAN AYAM

PETELUR

IRENE SOTERIANI UREN

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2013 ini ialah keragaman jenis lalat, dengan judul Ragam Jenis Lalat pada Peternakan Ayam Petelur.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Prof Dr Drh Upik Kesumawati Hadi, MS selaku pembimbing pertama dan Bapak Drh Supriyono, MSi selaku pembimbing kedua, serta Ibu Dr Dra Ietje Wientarsih, Apt MSc selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi saran dan arahan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr Drh Susi Soviana atas saran dan kritik yang telah diberikan. Di samping itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Heri, serta seluruh staff dan karyawan laboratorium entomologi FKH IPB yang telah turut membantu proses identifikasi spesimen. Terima kasih penulis ucapkan kepada kakak-kakak mahasiswa program S2 Entomologi, kak Isfanda, kak Resa, dan kepada teman-teman terbaik Shady Jasmin, Adam Kustiadi, Fredi Praja, Shuffur Husna, Iwan Saepudin, Hidayati, Risti Laily, serta teman-teman FKH 47 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dukungan dan bantuannya selama penulisan karya ilmiah ini. Ungkapan terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada ayah Jeffrey Jefta Uren, ibu Abrit Kartikaningsih, kakak Sofia Henderika, adik Ottow Geisller Octovianus, dan adik Zeane Kezia Rachelita atas segala doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih terdapat banyak kekurangan. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 1

Manfaat Penelitian 2

TINJAUAN PUSTAKA Kondisi Umum Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten Bogor 2

Ragam Jenis Lalat Pengganggu pada Ayam Petelur 3

Peranan Lalat dalam Kesehatan Unggas 4

MATERI DAN METODE Waktu dan Tempat Penelitian 6

Metode Penelitian 6

Analisis Data 6

HASIL DAN PEMBAHASAN Ragam Jenis Lalat pada Peternakan Ayam Petelur 8

Kepadatan dan Dominasi Lalat pada Peternakan Ayam Petelur 11

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 15

Saran 15

DAFTAR PUSTAKA 16

DAFTAR TABEL

1 Ragam jenis lalat penganggu yang ditemukan di peternakan

ayam petelur 8

2 Ragam jenis, kelimpahan nisbi, frekuensi tertangkap, dan

dominasi spesies lalat pengganggu di peternakan ayam petelur 12

DAFTAR GAMBAR

1 Spesimen Musca domestica 10

2 Spesimen Chrysomya megacephala 10

3 Spesimen Chrysomya saffranea 11

4 Spesimen Hermetia illucens 11

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Telur ayam merupakan bahan pangan asal hewan yang menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Jumlah produksi ayam petelur di Jawa Barat pada tahun 2011 adalah 115.787 ton dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 120.123 ton. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan permintaan telur ayam oleh konsumen (BPS 2013).

Produksi ayam petelur akan mengalami penurunan apabila terjadi gangguan oleh infestasi parasit, yaitu endoparasit dan ektoparasit. Peternakan ayam menjadi lokasi yang disukai lalat untuk berkembang biak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan manur sebagai media yang cocok untuk pertumbuhan larva lalat. Menurut Mullens et al. (1996) manur dengan kelembaban tinggi yang mengumpul di bawah kandang ayam menjadi tempat lalat untuk meletakkan telur. Jenis-jenis lalat yang ditemukan pada peternakan ayam petelur umumnya tergolong lalat famili Muscidae, Calliphoridae, dan Stratiomyidae (Koesharto et al. 1991). Ketiga famili lalat ini memiliki populasi yang tinggi pada peternakan ayam petelur. Populasi lalat yang tinggi di peternakan ayam petelur dapat menjadi pengganggu dan juga menjadi vektor mekanik penyakit, seperti virus, bakteri, cacing, dan protozoa.

Lalat yang dikoleksi dari kandang ayam petelur membawa bakteri patogen seperti, Acinetobacter sp., Bacillus sp., Enterobacter sp., Proteus sp., dan Klebsiella sp. (Vazirianzadeh et al. 2008). Larva lalat dapat menyebabkan miasis pada jaringan luka ayam (Hadi dan Koesharto 2006). Selain itu, larva lalat dalam manur dapat menyebabkan kelembaban manur menjadi lebih tinggi dan menyebabkan tingginya kadar amonia pada peternakan ayam (Murtidjo 1992).

Koesharto et al. (2000) menyatakan bahwa keberadaan lalat tidak merugikan secara langsung, namun populasi lalat akan bertambah dengan cepat dan membawa dampak negatif terhadap produktivitas ayam, sanitasi kandang, penularan penyakit unggas, dan menurunnya estetika. Gangguan-gangguan tersebut dapat menyebabkan penurunan produksi telur yang berdampak pada kerugian ekonomi dari peternakan ayam petelur.

Informasi tentang keragaman jenis lalat di peternakan ayam petelur belum diteliti secara rinci. Pengetahuan yang mendalam tentang keragaman lalat akan mempermudah dalam mengetahui jenis pengendalian yang cocok pada peternakan ayam petelur. Pengendalian lalat yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ayam petelur.

Tujuan Penelitian

2

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara akademik mengenai keanekaragaman lalat di peternakan ayam petelur sehingga dapat menjadi panduan dalam menyusun program pengendalian.

TINJAUAN PUSTAKA

Kondisi Umum Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten Bogor

Peternakan ayam petelur terletak di Kecamatan Kemang KM 45, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor adalah Kabupaten yang termasuk dalam provinsi Jawa Barat dan memiliki luas wilayah 298.838.304 Ha. Kabupaten Bogor secara geografis terletak di antara 6º18’ sampai 6º47’10 LS dan 106º23’45 sampai 107º13’30 BT. Suhu rata-rata Kabupaten Bogor adalah 26 oC dengan suhu terendah 21.8 oC dan suhu tertinggi 30.4 oC. Kelembaban udara berkisar 70% dengan curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 sampai 4.000 mm (Pemkab Bogor 2012).

Mikroklimat adalah keadaan iklim khas dari daerah berskala kecil. variabel cuaca pada mikroklimat seperti suhu, curah hujan, angin, dan kelembaban dapat berbeda antara satu area dengan area lainnya (Syafitri 2013). Peternakan terletak di Kecamatan Kemang yang berada di ketinggian 60–100 m DPL. Curah hujan terbesar adalah pada bulan Desember dan Januari. Suhu udara rata-rata tahunan Kecamatan Kemang adalah 25.7 °C, sementara kelembaban nisbi rata-rata tahunan adalah sebesar 84.1% (Bappeda Kabupaten Bogor 2013).

Peternakan ayam petelur KM 45 didirikan sejak tahun 1972. Peternakan ini memiliki dua bangunan kandang dengan ukuran kandang pertama 25 × 15 m. Satu kandang kecil berukuran 30 × 30 × 45 cm yang berisi 2–4 ekor ayam. Bibit ayam petelur yang dibesarkan hingga umur 13 minggu kemudian dimasukkan ke dalam kandang baterai. Pada umur ke-19 minggu ayam mulai bertelur. Saat ini peternakan memiliki sekitar 110.000 ekor ayam produktif. Bangunan kandang pertama terdiri dari 12 jalur kandang bertingkat dan bangunan kandang kedua terdiri dari 8 jalur. Dua jalur saling berhadapan dan membentuk satu lorong di tengah bangunan. Kandang ayam terbuat dari kawat yang kuat dan tebal dengan satu buah pintu kecil. Pada masing-masing jalur kandang, terdapat dua pipa yang terletak sejajar. Satu pipa untuk minuman ayam dan pipa lainnya untuk pakan. Pakan diberikan dua kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Air bersih tersedia melalui saluran air yang selalu mengisi tempat air minum ayam. Pada bagian bawah kandang terdapat tempat pengumpulan telur yang terbuat dari kawat.

3 khusus untuk tempat penyimpanan telur. Letak antara tempat tinggal peternak dan kandang amat dekat.

Lokasi peternakan terletak jauh dari permukiman warga. Sekitar kandang terdapat banyak tumbuhan dan pohon-pohon yang mengelilingi bangunan kandang. Peternakan memiliki satu kandang besar tempat pemeliharaan day old chick (DOC). Peternak kesulitan melakukan pengendalian populasi lalat dikarenakan jumlah kandang yang sangat banyak dan letaknya berjauhan. Pengendalian dengan bahan kimia pernah dilakukan, namun hal ini ditakutkan meninggalkan residu pada lingkungan dan merusak kualitas telur.

Ragam Jenis Lalat pada Peternakan Ayam Petelur

Lalat merupakan insekta yang tergolong ordo Diptera. Diptera berasal dari kata di artinya dua, dan pteron yang berarti sayap. Sesuai dengan nama yang disebutkan, serangga pada ordo ini memiliki dua pasang sayap. Sayap kedua telah berubah bentuk menjadi halter yang berfungsi menjaga keseimbangan saat terbang. Ordo Diptera digolongkan ke dalam tiga subordo, yaitu Nematocera, Brachycera, dan Cyclorrapha. Insekta yang disebut sebagai lalat tergolong ke dalam subordo Brachycera dan Cyclorrapha. Lalat yang mengganggu kesehatan pada umumnya tergolong pada subordo Cyclorrapha yang terdiri atas lebih dari 116.000 spesies (Hadi dan Koesharto 2006).

Lalat rumah, Musca domestica, adalah jenis lalat yang banyak berada pada peternakan ayam dengan model perkandangan bertingkat (Axtell dan Arrends 1990; Wales et al. 2008; Iqbal et al. 2014). Lalat ini ditemukan dalam jumlah yang banyak di peternakan ayam petelur di Haryana, India Utara (Dogra dan Aggarwal 2010). Lalat famili Muscidae lain yang umum berada di manur ayam adalah Fannia canicularis, F. benjamini, dan F. femoralis. Populasi lalat F. benjamini dan F. canicularis akan menurun pada suhu udara yang panas.

Lalat sampah (dump flies) seperti Ophyra leucostoma dan O. aenescens memiliki populasi yang tinggi di peternakan ayam petelur (Axtell 1986; Axtell dan Arrends 1990). Jenis lalat lain yang banyak ditemukan di peternakan ayam petelur adalah Muscina stabulans (Axtell dan Arends 1990; Wales et al. 2008). Lalat Hydrotaea aenescens juga merupakan spesies lalat yang banyak ditemukan pada peternakan ayam petelur di Amerika (Wales et al. 2008).

Lalat serdadu atau soldier fly, Hermetia illucens (famili Stratiomyidae), adalah lalat yang larvanya umum berada di manur peternakan ayam dan jumlahnya amat banyak pada peternakan dengan sistem kandang bertingkat (Axtell dan Arrends 1990; Newton et al. 2005). Lalat dewasa akan terbang dengan perlahan dan hinggap di tumbuhan-tumbuhan sekitar kandang. Keberadaan larva lalat serdadu akan menekan pertumbuhan jumlah lalat Musca dan Fannia, namun dapat menyebabkan manur semakin cair dan lembab sehingga sulit diangkat dan mengotori saluran-saluran di peternakan ayam (Axtell dan Arrends 1990). Satu-satunya lalat pengisap darah yang ditemukan di peternakan ayam adalah lalat Stomoxys calcitrans atau lalat kandang yang merupakan lalat dari famili Muscidae (Axtell 1986; Axtell dan Arends 1990).

4

sebagai lalat hijau dapat mengganggu aktivitas di peternakan ayam. Lalat ini berpotensi menyebabkan miasis fakultatif dan menjadi vektor penyebaran berbagai penyakit (Hadi dan Koesharto 2006).

Peranan Lalat dalam Kesehatan Unggas

Peranan lalat adalah sebagai vektor penyakit yang dapat menyerang manusia maupun hewan. Perkembangbiakan yang cepat serta kondisi lingkungan yang sesuai akan menyebabkan tingginya jumlah lalat pada peternakan ayam. Akibatnya, dapat timbul serangkaian penyakit yang secara tidak langsung ditularkan oleh lalat sebagai pembawa penyakit. Penyakit parasiter merupakan gangguan yang sering dihadapi peternak ayam akibat dari tingginya jumlah lalat pada peternakan ayam. Penyakit ini dapat menyebabkan penurunan produksi telur. Selain itu, penyakit parasiter bersifat zoonosis yang akan menyebabkan kerugian secara fisik atau mengganggu kesehatan pekerja di peternakan ayam petelur (Suwandi 2001).

Axtell dan Arends (1990) mengemukakan bahwa jumlah lalat yang berlebihan pada peternakan ayam harus dihindari karena lalat dapat menggangu pekerja di peternakan, menimbulkan ledakan populasi yang dapat menyebar ke permukiman, dan menyebabkan buruknya tingkat kesehatan masyarakat. Selain itu, kegiatan defekasi dan regurgitasi lalat menyebabkan bercak-bercak pada peralatan dan lampu kandang yang mengakibatkan rendahnya intensitas pencahayaan. Lalat secara potensial menyebabkan transmisi agen patogen pada telur yang baru saja diletakkan.

Lalat rumah atau M. domestica selain berperan sebagai pengganggu juga sebagai vektor mekanik lebih dari 100 agen patogen penyebab penyakit. Studi oleh Vazirianzadeh et al. (2008) menyatakan bahwa dapat diisolasi bakteri Eschericia coli, Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas spp. dari lalat rumah di daerah Ahvaz, Iran. Szalanski et al. (2004) menyatakan bahwa terdapat bakteri Eschericia coli yang menyebabkan kolitis hemoragika, serta bakteri Campylobacter sp. yang merupakan agen kausatif dari enteritis dari lalat rumah di Amerika Serikat. Lalat rumah juga menjadi vektor penyakit viral viscerotropic Newcastle Disease (Barin et al. 2010), marek, infectious bursal disease, dan avian influenza (Wanaratana et al. 2011). Selain itu, lalat juga menjadi vektor agen penyakit viral pada unggas yang dapat menyebabkan penurunan produksi telur, seperti penyakit infectious bronchitis dan egg drop syndrome.

5 al. 2008). Lalat rumah amat potensial menjadi vektor penularan salmonelosis. Induk ayam yang terpapar akan menghasilkan telur yang tidak sehat (Durham 2008; Vazirianzadeh et al. 2008).

Lalat Ophyra sp. tidak menggigit unggas, namun dengan tingginya keragaman jenis makanan yang dimakannya, lalat ini secara mekanis menjadi pembawa agen infeksius penyebab demam tifoid, disentri, dan keracunan makanan pada manusia di permukiman sekitar peternakan ayam. Lalat kandang atau Stomoxys calcitrans menyebabkan stres pada unggas akibat gigitannya. Pembusukan bangkai dan penumpukan manur ayam menjadi lokasi perkembangbiakan yang baik bagi lalat tersebut (Ahmed 2011).

6

MATERI DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2013, di Peternakan Ayam Petelur KM 45, Kemang, Bogor. Preservasi, identifikasi, dan perhitungan lalat dilakukan di Laboratorium Entomologi Kesehatan, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor.

Koleksi Lalat di Peternakan Ayam

Koleksi lalat dilakukan menggunakan tangguk serangga pada beberapa tempat di peternakan ayam petelur. Tangguk serangga diayunkan selama 3 menit pada lokasi yang ditentukan, yaitu di lorong dalam kandang, di luar kandang, tumbuhan dekat kandang, pondasi kayu dekat kandang, dan sekitar tempat penyimpanan pakan dan peralatan kandang. Lalat yang terkumpul selanjutnya dimasukkan ke dalam kandang serangga dan dibawa ke laboratorium untuk melalui proses preservasi dan identifikasi.

Preservasi dan Identifikasi Lalat

Preservasi kering dilakukan dengan mematikan lalat yang menggunakan kloroform. Lalat ditusuk dengan menggunakan jarum serangga pada pinning block agar tinggi tusukan serangga seragam. Penusukan dilakukan secara tegak lurus pada satu sisi toraks sedikit ke kanan dari garis tengah dengan ketinggian 25 mm dari bagian bawah jarum (Hadi dan Soviana 2010). Spesimen yang telah ditusuk diberi label dan disimpan pada kotak penyimpanan serangga. Bagian sudut kotak diberi kamper dengan tujuan agar lalat tidak rusak. Lalat diidentifikasi dengan menggunakan kunci identifikasi Spradberry (2002) untuk lalat famili Calliphoridae, kunci identifikasi Woodley (2009) untuk lalat famili Stratiomyidae, dan kunci identifikasi Tumrasvin dan Shinonaga (1978) untuk lalat famili Muscidae.

Analisis Data

Hasil spesimen yang telah diidentifikasi selanjutnya dianalisis untuk mengetahui kelimpahan nisbi, frekuensi tertangkap, dan dominasi spesies. Selanjutnya hasil dideskripsikan dalam bentuk gambar dan tabel. Analisis tersebut menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Kelimpahan Nisbi

7 Kelimpahan nisbi dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu (1) Sangat rendah (kurang dari 1%), (2) Rendah (1% sampai 10%), (3) Sedang (10% sampai 20%), (4) Tinggi (20% sampai 30%), dan (5) Sangat tinggi (di atas 30%) (Hadi et al. 2011)

Kelimpahan nisbi =

%

Frekuensi Tertangkap

Frekuensi lalat tertangkap dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penangkapan diperolehnya spesies lalat tertentu terhadap jumlah total penangkapan. Nilai frekuensi yang semakin mendekati angka 1 berarti lalat tersebut hampir selalu ditemukan pada setiap waktu penangkapan (Hadi et al. 2011).

Frekuensi Tertangkap =

Dominasi Spesies

Angka dominasi spesies dihitung berdasarkan hasil perkalian antara kelimpahan nisbi dengan frekuensi lalat tertangkap spesies tersebut dalam satu waktu penangkapan. Dominasi spesies juga dapat dibagi menjadi 5 kategori karena dipengaruhi oleh tingkat kelimpahan nisbi. Kategori tersebut, yaitu (1) Sangat rendah (kurang dari 1%), (2) Rendah (1% sampai dengan 10%), (3) Sedang (10% sampai dengan 20%), (4) Tinggi (20% sampai dengan 30%), dan (5) Sangat tinggi (di atas 30%) (Hadi et al. 2011).

8

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ragam Jenis Lalat pada Peternakan Ayam Petelur

Jumlah total lalat yang diperoleh selama penelitian adalah 712 lalat. Ragam jenis lalat hasil identifikasi dapat dilihat pada Tabel 1. Lalat yang ditemukan di peternakan ayam petelur adalah M. domestica, C. megacephala, C. saffranea, dan H. illucens.

Tabel 1 Ragam jenis lalat penganggu yang ditemukan di peternakan ayam petelur pada bulan Maret hingga Mei 2013

No Spesies Jumlah Persentase (%)

1 M. domestica 300 42.13

2 C. megacephala 240 33.71

3 C. saffranea 42 5.90

4 H. illucens 130 18.26

Total 712 100

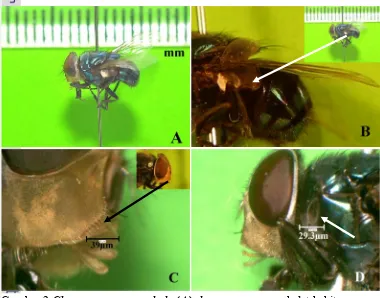

M. domestica (Gambar 1). Lalat M. domestica atau lalat rumah merupakan

jenis lalat yang paling banyak ditemukan di peternakan. Jumlah lalat rumah yang diperoleh dari peternakan ayam petelur adalah 300 lalat (42.13%). M. domestica merupakan lalat yang berukuran sedang dengan panjang 6–8 mm (Gambar 1.A). Lalat ini berwarna hitam keabuan dengan empat garis memanjang gelap pada bagian dorsal toraks (Gambar 1.B). Abdomen lalat ini berwarna kuning terang (Gambar 1.C) dan tipe probosisnya disesuaikan untuk menjilat makanan. Sayap lalat ini mempunyai vena M1+2 yang melengkung dan menukik tajam serta hampir

menyatu dengan R4+5 (Gambar 1.D). Vena dengan bentuk tersebut menjadi ciri

khas lalat rumah yang menjadi pembeda dengan spesies Musca lainnya.

M. domestica sebagian besar banyak ditemukan di daerah tropis dan di sekitar garis ekuator (Tardelli et al. 2004). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Avancini dan Silveira (2000) pada peternakan ayam petelur di Brazil, lalat M.domestica menempati urutan pertama jumlah lalat terbanyak yang ditemukan di peternakan tersebut. Diketahui dalam penyebarannya lalat ini menjadi vektor yang berperan sebagai pembawa agen patogen Vibrio cholera, Shigella spp., Eschericia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp., dan Klebsiella spp. (Rahuma et al. 2005). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Nazni et al. (2005) di peternakan ayam petelur Kundang, Malaysia, lalat rumah yang dikoleksi dari kandang membawa bakteri Acinetobacter sp., Bacillus sp., Enterobacter sp., and Proteus sp. Kebiasaan lalat saat hinggap adalah melakukan kegiatan defekasi dan regurgitasi. Hal tersebut berperan dalam perpindahan agen-agen patogen ke telur (Axtell 1999).

9 hijau metalik terang dengan garis hitam pada segmen kedua atau ketiga dari abdomen. Lalat ini memiliki tipe probosis penjilat. Selain itu, C. megacephala memiliki warna cokelat kehitaman pada lower squamae yang membedakannya dengan spesies C. bezziana (Gambar 2.B). C. megacephala akan mudah dibedakan dengan C. saffranea berdasarkan jumlah setulae hitam pada daerah bawah wajah. Lalat C. megacephala memiliki jumlah setulae berwarna hitam lebih dari 3 (Gambar 2.C). Spirakel anterior dari lalat ini berwarna hitam kecokelatan yang membedakannya dengan lalat C. albiceps (Gambar 2.D).

Lalat C. megacephala tersebar luas di Australasia, daerah Oriental, Afrika Selatan hingga Amerika Selatan (Reigada dan Godoy 2005). C. megacephala menempati urutan kedua lalat terbanyak yang ditemukan di Kedah, Malaysia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurita et al. (2008). Lalat ini merupakan lalat yang menyebabkan banyak penyakit karena membawa agen patogen bagi usus serta menyebabkan gangguan pada peternakan ayam akibat kematian ayam dan kerusakan telur (DuPonte dan Larish 2003). Sukontanson et al. (2002) menyatakan bahwa C. megacephala juga berperan sebagai agen miasis dan pengganggu di permukiman.

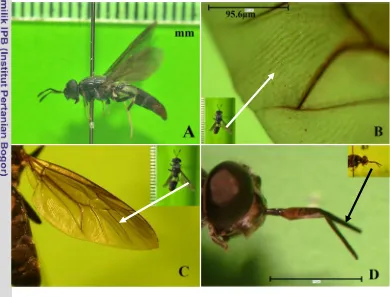

C. saffranea (Gambar 3). Lalat genus Chrysomya lain yang ditemukan

adalah C. saffranea dengan jumlah 42 lalat (5.90%). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Harvey et al. (2008) C. saffranea dan C. megacephala umumnya dianggap tidak dapat dibedakan secara morfologik dan genetik. C. saffranea memiliki morfologi yang sama dengan C. megacephala (Gambar 3.A), namun pembeda keduanya adalah jumlah setulae berwarna hitam pada wajah lalat C. saffranea yang hanya berjumlah 2 sampai 3 (Gambar 3.B). C. saffranea lebih banyak ditemukan pada bangkai atau karkas. O’Flynn dan Moorhouse (1979) mendapatkan lalat C. saffranea pada bangkai babi dan kucing. Lalat ini ditemukan bersamaan dengan lalat C. rufifacies, C. varipes, dan Musca spp. Larva lalat ini juga ditemukan pada bangkai kelinci menurut penelitian yang dilakukan oleh Supriyono (2013). Keberadaan lalat tersebut berperan penting dalam entomologi forensik untuk memperkirakan waktu kematian bangkai.

H. illucens (Gambar 4). Sebanyak 130 lalat (18.26%) H. illucens ditemukan di peternakan ayam petelur. Secara umum H. illucens berwarna hitam gelap dan berukuran besar dengan panjang 13–20 mm (Gambar 4.A). H. illucens memiliki sayap yang dipenuhi dengan rambut-rambut halus berukuran kecil yang disebut microtrichia (Gambar 4.B). Selain itu dapat ditemukan adanya vena M3 yang

menjadi pembeda dengan genus lain (Gambar 4.C). Abdomen lalat ini bercorak kuning transparan. Antena H. illucens berupa flagelomer yang membesar dan berbentuk pipih yang membedakannya dengan lalat Brachycara ventralis (Gambar 4.D). Tipe probosis lalat ini disesuaikan untuk menjilat.

10

Gambar 1 Musca domestica (A), garis longitudinal toraks (B), abdomen berwarna kuning terang (C), vena M1+2 yang menukik tajam dan

hampir menyatu dengan vena R4+5 (D)

Gambar 2 Chrysomya megacephala (A), lower squamae cokelat kehitaman (B), setulae dengan banyak rambut hitam (C), spirakel anterior

11

Gambar 3 Chrysomya saffranea (A), Setulae dengan 2 buah rambut hitam (B)

Gambar 4 Hermetia illucens (A), microtrichia (rambut-rambut halus) yang memenuhi seluruh permukaan dorsal sayap (B), venasi sayap terdapat vena M3 (C), flagelomer pipih (D)

Kepadatan dan Dominasi Lalat pada Peternakan Ayam Petelur

12

Tabel 2 Ragam jenis, kelimpahan nisbi, frekuensi tertangkap, dan dominasi spesies lalat di peternakan ayam petelur Maret hingga Mei 2013

No Spesies Kelimpahan

Nisbi (%) Frekuensi

Nilai 1 memiliki arti selalu mendapatkan spesies lalat tersebut pada setiap penangkapan. Data yang diperoleh disajikan pada Tabel 2 dan diilustrasikan pada Gambar 5.

M. domestica. Dominasi spesies M. domestica pada peternakan ayam

petelur tergolong sangat tinggi (42.13%). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurita et al. (2008) yang menyatakan bahwa lalat M. domestica mendominasi pada tempat pembuangan sampah, tempat pemotongan ayam, dan peternakan ayam di Kedah, Malaysia. Dominasi lalat rumah dipengaruhi oleh keadaan lingkungan peternakan yang mendukung perkembangannya. Peternakan menggunakan sistem kandang bertingkat yang menyebabkan manur ayam akan jatuh dan mengumpul di bawah kandang. Hal ini tidak diikuti dengan program pembersihan manur yang teratur. Manur yang menumpuk di bawah kandang ayam tersebut menjadi tempat lalat rumah berkembang biak. Hadi dan Koesharto (2006) menyatakan bahwa lalat rumah meletakkan telurnya di atas manur segar yang memiliki bau dan kelembaban yang paling mencolok. Selain itu, sampah yang mengumpul di sekitar peternakan juga menjadi lokasi yang cocok untuk lalat rumah berkembang biak. Ketertarikan lalat pada sampah muncul akibat bau segar amonia dan CO2 dari sampah yang membusuk (Hadi dan Koesharto 2006).

Tingginya dominasi M. domestica di peternakan ayam petelur juga dipengaruhi oleh pendeknya siklus hidup lalat tersebut. Axtell dan Arrends (1990) menyatakan bahwa siklus hidup lalat ini memerlukan waktu 6–10 hari. Perkawinan lalat dewasa sudah terjadi di usia 24 jam pada lalat jantan dan 30 jam pada lalat betina. Seumur hidup lalat yang pendek tersebut, lalat meletakkan telurnya sebanyak 2 hingga 3 kali dengan jumlah telur 100–150 butir setiap oviposisi (Hadi dan Koesharto 2006). Berdasarkan hal tersebut, lalat rumah menjadi lalat yang paling mendominasi dibandingkan dengan jenis lalat lain yang siklus hidupnya lebih lama. Telur lalat menetas dalam waktu 10–12 jam dan didukung oleh suhu optimal yaitu pada suhu 28 oC (Ihsan 2013) yang sesuai dengan suhu lingkungan peternakan ayam. Hal-hal tersebut sesuai dengan pernyataan Axtell dan Arends (1990) bahwa penyebaran lalat rumah dapat terjadi akibat dua faktor, yaitu pendeknya siklus hidup serta tingginya laju pertumbuhan populasinya di lingkungan.

13

halaman sekitar kandang. Hal ini menyebabkan lalat dewasa dapat menyebar cepat di seluruh kawasan peternakan dibandingkan lalat lain.

C. megacephala. Dominasi spesies lalat C. megacephala pada peternakan

ayam petelur tergolong sangat tinggi (33.71%). Keberadaan lalat ini pada peternakan ayam petelur disebabkan oleh adanya habitat yang sesuai yaitu manur, sebagai lokasi untuk lalat betina meletakkan telur dan tahap pradewasa lalat untuk berkembang biak. Peternakan ayam memiliki masalah yaitu tingginya jumlah manur akibat buruknya manajemen manur. Hal ini memicu tingginya potensi lalat betina C. megacephala untuk bertelur. Pendukung tingginya dominasi lalat ini adalah suhu di peternakan yang sesuai untuk perkembangan larva lalat tersebut. Larva lalat ini memiliki jangka hidup 8–9 hari pada suhu 24–28.5 oC dan kelembaban 85–92% (Sitanggang 2001). Larva lalat ini hidup dari memakan jaringan hidup, bahan organik, dan feses.

Manur pada peternakan ayam selalu lembab karena manur segar selalu ada setiap waktu. Hal tersebut tidak didukung dengan penyusunan program pengeringan manur. Udara tidak dapat melewati bagian bawah kandang secara maksimal dan kipas pada peternakan sudah tidak dapat berfungsi untuk menjaga manur tetap kering. Selain manur ayam, sampah yang menumpuk di peternakan dapat menjadi lokasi lalat untuk berkembang biak. Sampah yang dihasilkan merupakan sampah permukiman yang dihasilkan dari aktivitas pekerja yang tinggal dalam kompleks peternakan. Ketertarikan lalat dewasa terhadap sampah adalah sebagai tempat meletakan telur. Sampah merupakan bahan organik yang menjadi sumber karbohidrat dan protein bagi lalat hijau yang diperlukan untuk kebutuhan energi dan pendewasaan kelamin (Pires et al. 2008).

Lalat dengan mudah dapat ditemukan pada peternakan ayam petelur karena lalat dewasa C. megacephala memiliki kebiasaan untuk bersitirahat di lantai dan langit-langit kandang, pohon, serta sekitar tempat sejuk. Tempat yang dihinggapi adalah tempat yang terlindung dari sinar matahari dan angin. Lalat C. megacephala dapat dijumpai dengan jumlah yang banyak di dalam kandang pada siang hari. Peternakan ayam petelur terletak di kawasan yang dipenuhi banyak pohon dan menjadi kondisi yang disukai lalat dewasa C. megacephala. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sukontanson et al. (2002) bahwa lalat C. megacephala sangat mudah ditemukan di daerah dengan tingkat vegetasi tinggi.

14

Jumlah lalat ini ditemukan lebih sedikit dibandingkan lalat M. domestica. Larva C. megacephala dan M. domestica ditemukan secara bersamaan pada tumpukan manur yang menyebabkan terjadinya kompetisi perolehan makanan. Tardelli et al. (2004) menyatakan bahwa kompetisi dapat terjadi akibat kesamaan sumber makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup antara lalat hijau dan lalat rumah. Penyebab lain adalah minimnya habitat lain yang lebih sesuai dengan larva lalat C. megacephala selain manur, yaitu bangkai ayam. Hadi dan Soviana (2010) menyatakan bahwa lalat ini merupakan penyebab miasis fakultatif karena lalat tertarik dengan jaringan hidup. Larva lalat lebih menyukai bangkai atau jaringan yang membusuk sementara itu, bangkai jarang ditemukan di peternakan ayam.

C. saffranea. Lalat ini memiliki siklus hidup dan habitat yang serupa dengan C. megacephala. Penyebarannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan C. megacephala. Beberapa studi menyatakan bahwa perilaku hidup dan morfologi C. saffranea dapat disamakan dengan C. megacephala. Lalat ini memiliki nilai dominasi sebesar 5.90% yang tergolong rendah di peternakan ayam petelur. Hal ini disebabkan karena C. saffranea lebih menyukai bangkai sebagai tempat perkembangbiakannya (Spradberry 2002).

Rendahnya dominasi lalat C. saffranea pada peternakan ayam petelur menunjukkan rendahnya jumlah bangkai ayam. Ayam yang mati segera dipisahkan kemudian dikubur dalam lubang galian khusus dan ditutup. Pembakaran dilakukan jika jumlah ayam yang mati sangat banyak. Hal tersebut menjadi faktor minimnya perkembangbiakan lalat C. saffranea akibat penyempitan habitat alamiah. Axtell (1986) menyatakan bahwa tingginya kematian ayam dan pecahnya telur akan mengundang lalat betina dewasa yang siap bertelur dan menyebabkan munculnya sejumlah lalat hijau di peternakan ayam petelur.

H. illucens. Lalat serdadu dapat ditemukan di peternakan ayam petelur dengan nilai dominasi 18.26%. Lalat ini dengan mudah dapat ditangkap karena terbang dengan perlahan dan hinggap pada tumbuh-tumbuhan di sekitar peternakan. Suhu dan kelembaban peternakan ayam sesuai dengan suhu optimal yang mendukung terjadinya perkawinan dan peletakan telur. Menurut Sheppard et al. (2002) hal tersebut dapat terjadi antara suhu 27.5–37.5 oC dan pada kelembaban yang berkisar antara 30–90%. Kedua hal inilah yang menyebabkan keberadaan lalat H. illucens pada peternakan ayam petelur.

Lalat ini berjumlah lebih sedikit dibandingkan lalat M. domestica dan C. megacephala karena siklus hidupnya tergolong lama (54–61 hari) dibandingkan kedua lalat tersebut. Lamanya siklus hidup lalat ini tidak didukung dengan jumlah oviposisi yang banyak. Rachmawati et al. (2010) mencatat bahwa semasa hidupnya, lalat H. illucens hanya satu kali meletakan telur. Jumlah telur pada satu kali oviposisi adalah 500 butir dan menetas dalam waktu 4 hari. Waktu tersebut tergolong lama dibandingkan dengan waktu penetasan telur dari lalat spesies lain yang ditemukan di peternakan ayam petelur.

15 (Tomberlin et al. 2002). Larva lalat banyak terdapat di tumpukan manur dan berperan sebagai predator larva M. domestica. Tingginya jumlah larva M. domestica di peternakan ayam petelur mengakibatkan peranan larva H. illucens sebagai penekan jumlah larva M. domestica tidak signifikan.

Penumpukan manur memiliki peranan yang sangat penting dalam pengendalian larva lalat. Oleh karena itu, penumpukan manur memerlukan perhatian khusus karena menjadi sumber permasalahan tingginya dominasi beberapa spesies lalat pada peternakan ayam petelur. Pembersihan manur perlu dilakukan secara teratur dan memerlukan teknik khusus untuk menjaga manur tetap kering. Manur yang kering akan mengurangi jumlah oviposisi lalat. Menurut Axtell dan Arends (1990) manur dapat dijaga tetap kering dengan membuat bangunan kandang yang memaksimalkan aliran udara ke tumpukan manur, menambah ventilasi, serta menjaga sistem pemberian air pada ayam agar tidak bocor dan membasahi manur. Program pengendalian lalat secara kimiawi dan biologi dapat dilakukan sebagai tambahan untuk mendukung keberhasilan pengurangan populasi lalat. Pemanfaatan parasitoid sebagai agen biologi untuk mengendalikan lalat di peternakan ayam telah banyak dilakukan. Parasitoid yang digunakan yaitu Spalangia endius dan Pachyrepoideus vindamie yang telah diproduksi secara komersial (Hadi dan Soviana 2010). Pengendalian juga dapat difokuskan kepada lalat dewasa dengan memasang sticky ribbon, baited jug traps, serta spot cards di beberapa lokasi pada peternakan ayam petelur.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Ragam jenis lalat yang dapat ditemui di peternakan ayam petelur adalah M. domestica, C. megacephala, C. saffranea, dan H. illucens. Dominasi lalat di peternakan ayam petelur secara berurutan adalah M. domestica (42.13%), C. megacephala (33.71%), H. illucens (18.26%), dan C. saffranea (5.90%). Ketiga jenis lalat yang terakhir selalu ditemukan bersamaan dengan lalat M. domestica

Saran

16

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed AB. 2011. Insect vectors of pathogens in selected undisposed refuse dumps in Kaduna Town, Northern Nigeria. Sci Wrld J. 6(4):21-26.

Avancini RM, Silveira GA. 2000. Age structure and abundance in populations of muscoid flies from a poultry facility in Southeast Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz. 95(2):259-264.

Axtell RC. 1986. Fly management in poultry production: cultural, biological, and chemical. Poult Sci. 65:657-667.

Axtell RC, Arends JJ. 1990. Ecology and management of arthropod pests of poultry. Annu Rev Entomol. 35:101-126.

Axtell RC. 1999. Poultry integrated pest management: status and future. Integ Pest Manag Rev. 4:53-73.

Barin A, Arabkhazaeli F, Rahbari S, Madani A. 2010. The housefly, Musca domestica, as a mechanical vector of Newcastle disease virus in the laboratory and field. Med Vet Entomol. 24:88-90.

[Bappeda Kabupaten Bogor] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor. 2013. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bogor. Bogor (ID): Pokja Sanitasi.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Produksi telur unggas dan susu sapi menurut provinsi (ton) tahun 2011-2013. BPS [Internet]. [diunduh 2014 Jan 20]. Tersedia pada: http:// bps.go.id/tab_sub/view.php.

Dogra V, Aggarwal AK. 2010. Association of poultry farms with housefly and morbidity: a comparative study from Raipur Rani, Haryana. Indian J Com Med. 35(4):434-437.

DuPonte MW, Larish LB. 2003. Oriental blow fly [ulasan]. Livestock Man Insect Pests. 9:10.

Durham S. 2008. Role of house flies in spreading Salmonella in poultry [ulasan]. Agricultural Research. 3:22.

Fetene T, Worku N, Huruy K, Kebede N. 2005. Cryptosporidium recovered from Musca domestica, Musca sorbens and mango juice accessed by synantrophic flies in Bahirdar, Ethiopia. Zoon Publ Hlth. 58(2011):65-79.

Graczyk TK, Fayer R, Cranfield MR, Ruwende BM, Knight R, Trout JM, Bixler H. 1999. Filth flies as transport hosts of Cryptosporidium parvum. Emerg Infect dis. 5(5):726-727.

Hadi UK, Koesharto FX. 2006. Lalat. Dalam: Hama Permukiman Indonesia: Pengenalan, Biologi, dan Pengendalian. Sigit SH, editor. Hadi UK, editor. Bogor (ID): Unit Kajian Pengendalian Hama Permukiman Fakultas Kedokteran Hewan IPB.

Hadi UK, Soviana S. 2010. Ektoparasit: Pengenalan, Identifikasi, dan Pengendaliannya. Bogor (ID): IPB Press.

17 Harvey ML, Gaudieri S, Villet MH, Dadour LR. 2008. A global study of

forensically significant Calliphoridae: implications for identifications. Forensic Sci Int. 177(2008):66-76.

Ihsan IM. 2013. Pengaruh suhu udara terhadap perkembangan pradewasa lalat rumah (M. domestica) [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Iqbal W, Malik MF, Sarwar MK, Azam I, Iram N, Nashdar A. 2014. Role of housefly (Musca domestica, Diptera; Muscidae) as a disease vector; a review. J Entomol Zool Studies. 2(2):159-163.

Koesharto FX, Kesumawati U, Gunandini DJ. 1991. Suatu telaah penggunaan musuh hayati (serangga parasit) untuk pengendalian lalat pengganggu dalam peternakan ayam [laporan penelitian]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Koesharto FX, Soviana S, Sudarnika E. 2000. Fluktuasi populasi parasitoid Spalangia endius (Hymenoptera: Pteromalidae) dari lalat pengganggu (Diptera: Muscidae) dalam peternakan ayam di Kabupaten Bogor.Veteriner. 7(1):1-4.

Mullens BA, Hinkle NC, Szijj CE. 1996. Role of poultry manure pad in manure drying and its potential relationship to filth fly control. J Agric Entomol. 13(4):331-337.

Murtidjo BA. 1992. Pengendalian Hama dan Penyakit Ayam. Yogyakarta (ID): Kanisius.

Nazni WA, Seleena B, Lee HL, Jeffery J, Rogayah TAR, Sofian MA. 2005. Bacteria fauna from the house fly, Musca domestica (L.). Trop Biomed. 22(2):225–231.

Newton L, Watson DW, Dove R, Sheppard C, Burtle G. 2005. Using the black soldier fly, Hermetia illucens, as a value-added tool for the management of swine manure [laporan penelitian]. North Carolina (US): North Carolina State University.

Nurita AT, Hassan AA, Aida HN. 2008. Species composition surveys of synantrophic fly populations in northern peninsular Malaysia. Trop Biomed. 25(2):145-153.

O’Flynn MA, Moorhouse DE. 1979. Species of Chrysomya as primary flies in carrion. J Aus Ent Soc. 18:31-32.

[Pemkab Bogor] Pemerintah Kabupaten Bogor. 2012. Letak geografis Kabupaten Bogor. Pemkab Bogor [Internet]. [diunduh 2014 Jan 23]. Tersedia pada: http://www.bogorkab.go.id/selayang-pandang/letak-geografis/.

Pires EM, Carraro VM, Zanuncio JC. 2008. Seasonal abundance of Chrysomya megacephala and C. albiceps (Diptera: Calliphoridae) in urban areas. Rev Colombiana Entomol. 34(2):197-198.

Rachmawati, Buchori D, Hidayat P, Hem S, Fahmi MR. 2010. Perkembangan dan kandungan nutrisi larva Hermetia illucens (Linnaeus) (Diptera: Stratiomyidae) pada bungkil kelapa sawit. J Entomol Indones. 7(1):28-41. Rahuma N, Ghenghesh KS, Aissa RB, Elamaari A. 2005. Carriage by the

18

Reigada C, Godoy WAC. 2005. Ecology, behavior and bionomics: seasonal fecundity and body size in Chrysomya megacephala (Fabricius) (Diptera: Calliphoridae). Neotrop Entomol. 34(2):163-168.

Retnani EB. 2010. Sestodosis dan serangga yang berpotensi sebagai inang antara pada ayam ras petelur komersial di daerah Bogor [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Sheppard DC, Tomberlin JK, Joyce JA, Kiser BC, Sumner SM. 2002. Rearing method for the black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae). J Med Entomol. 39(4):695-698.

Simanjuntak NCE. 2001. Potensi lalat sebagai vektor mekanik cacing parasit [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Sitanggang T. 2001. Studi potensi lalat sebagai vektor mekanik cacing parasit melalui pemeriksaan eksternal [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Spradberry JP. 2002. A Manual for the Diagnosis of Screw-worm Fly. Canberra (AU): Department of Agriculture, Fisheries and Forestry Australia.

Sukontanson KL, Sukontanson K, Piangjai S, Boonchu N, Chaiwong T, Vogtsberger RC, Kuntalue B, Thijuk N, Olson JK. 2003. Larval morphology of Chrysomya megacephala (Fabricius) (Diptera: Calliphoridae) using scanning electron microscopy. J Vect Ecol. (6):47-52. Supriyono. 2013. Dinamika suksesi populasi serangga sebagai indikator dalam

kegiatan forensik [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Suwandi. 2001. Mengenal berbagai penyakit parasitik pada ternak. Temu Teknis Fungsional Non Peneliti; 2001; Bogor, Indonesia. Bogor (ID): Balai Penelitian Ternak. hlm 116-125.

Syafitri PN. 2013. Keragaman jenis lalat pengganggu dan potensi permasalahannya pada ternak sapi potong di Bondowoso [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Szalanski AL, Owens CB, McKay T, Steelman CD. 2004. Detection of Campylobacter and Eschericia coli O157:H7 from filth flies by polymerase chain reaction. Med Vet Entomol. 18:241-246.

Tardelli CA, Godoy WAC, Mancera PFA. 2004. Population dynamics of Musca domestica (Diptera: Muscidae): experimental and theoretical studies at different temperatures. Brazilian Archiv Biol Tech. 47(5):775-783.

Tomberlin JK, Sheppard DC. 2001. Lekking behavior of the black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae). Florida Entomol. 84(4):729-730.

Tomberlin JK, Sheppard DC, Joyce JA. 2002. Selected life history traits of black soldier flies (Diptera: Stratiomyidae) reared on three artificial diets. Ann Entomol Soc Am. 95:379-386.

Tumrasvin W, Shinonaga S. 1978. Studies on medically important flies in Thailand V on 32 species belonging to the subfamilies Muscinae and Stomoxyinae including the taxonomic keys (Diptera: Muscidae). Bull Tokyo Med Dent Univ. 25:201-227.

19 Wales AD, Carrique-Mas JJ, Rankin M, Bell B, Thind BB, Davies RH. 2008.

Review of the carriage of zoonotic bacteria by arthropods, with special reference to Salmonella in mites, flies, and litter beetles. Zoon Pub Hlth.57(2010):299-314.

Wanaratana S, Panyim S, Pakpinyo S. 2011. The potential of house flies to act as a vector of avian influenza subtype H5N1 under experimental conditions. Med Vet Entomol. 25:58-63.

Woodley NE. 2009. Family Stratiomyidae. Di dalam: Gerlach J, editor. The Diptera of the Seychelles Island. Moscow (RU): Pensoft Publishers. hlm 100-106.

20

RIWAYAT HIDUP

Irene Soteriani Uren lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 1993 dari pasangan Jeffrey Jefta Uren dan Abrit Kartikaningsih. Penulis adalah anak ke-2 dari empat bersaudara dan tumbuh di keluarga yang memiliki kecintaan pada hewan. Penulis menyelesaikan sekolah dasar di SD Wijaya Kusuma Tangerang pada tahun 2004 dan melanjutkan pendidikannya di SMP Wijaya Kusuma Tangerang hingga lulus pada tahun 2007. Penulis lulus dari SMAN 29 Jakarta pada tahun 2010 dan pada tahun yang sama diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (FKH IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI).