ii

STUDY OF CIGARETTE SMOKE EXPOSURE MODEL ON HEAVY METAL CONTENTS OF FLOUR-COATED FRIED FOODS

Uswatun Hasanah and Sukarno

Department of Food Science and Technology, Faculty of Agricultural Technology, Bogor Agricultural University, IPB Darmaga Campus, PO BOX 220, Bogor, West Java, Indonesia

Phone: +62 852 17998454, E-mail: [email protected] ABSTRACT

Fried food (gorengan) is a kind of food that processed by frying. These foods are the most preferred snack in Indonesia. Factor that increase the risk of fried foods to be consumed is the presence of contaminants. Heavy metal contamination on fried foods that are sold roadside can also be derived from cigarette smoke due to smoking behavior of sellers. The purposes of the research are to study the effect of cigarette smoke exposures on heavy metal content of flour-coated fried foods, and to study the relationship between the amounts of cigarette smoke exposures with heavy metal contents of fried foods. The research consist of four stages: preliminary study, production of flour-coated fried foods for samples, cigarette smoke exposures on samples, and analysis of heavy metal contents. Preparation of samples for analysis were done by wet ashing method. Heavy metal contents (Cd, Pb, As, Co, and Cr) were analyzed by using flame Atomic Absorption Spectrophotometer. Cigarette smoke exposure were done by using cigarette filter A with amount of 1, 6, and 12 cigarettes. The results proved that cigarette smoke exposure caused heavy metal contamination on flour-coated fried foods. Increase in amount of cigarette smoke exposure cause bigger amount of heavy metal contamination on flour-coated fried food. Cigarette smoke exposure caused the heavy metal content of fried food exceed its maximum limit according to SNI 7387:2009 (Pb for 6 and 12 cigarette smoke exposure). Estimated consumption of heavy metals from fried foods are still below Acceptable Daily Intake, but the accumulation effects should still be considered as hazard for humans health.

1

I.

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Dewasa ini masyarakat Indonesia sangat akrab dengan makanan siap saji. Gaya hidup yang semakin menuntut efisiensi waktu menjadikan masyarakat lebih senang mengonsumsi makanan yang tidak memerlukan waktu lama untuk diolah dan disajikan. Saliem dan Ariningsih (2009) menyebutkan bahwa berdasarkan data Susenas, alokasi pengeluaran rumah tangga untuk makanan jadi meningkat tiga hingga lima persen pada tahun 1999-2005.

Perilaku membeli makanan jadi, atau dapat disebut jajan, lebih banyak ditemui di daerah perkotaan daripada pedesaan. Dari 22 jenis jajanan yang ditanyakan dalam Susenas, gorengan adalah jajanan yang paling disukai di Indonesia. Data Susenas modul konsumsi 2002 menyebutkan bahwa gorengan dipilih oleh 49% rumah tangga Indonesia (Suleeman dan Sulastri 2006). Gorengan adalah makanan yang mengalami proses penggorengan dengan menggunakan minyak goreng. Jenis makanan tersebut merupakan salah satu jajanan yang mudah didapat karena banyak dijajakan hingga di pinggir jalan.

Gorengan terutama menjadi pilihan masyarakat karena dapat memberikan asupan energi di antara waktu makan. Namun pada kenyataannya belum banyak yang mengetahui keamanan gorengan tersebut untuk dikonsumsi. Salah satu aspek yang dapat menyebabkan gorengan kurang aman bagi kesehatan jika dikonsumsi adalah kadar cemaran di dalamnya. Posisi tempat berjualan yang berada di tepi jalan raya memungkinkan terjadinya penjerapan atau penyerapan logam berat dari asap kendaraan bermotor. Hasil penelitian Marbun (2010) menunjukkan bahwa seluruh sampel gorengan yang dijajakan di pinggir jalan Pasar I Padang Bulan Medan mengandung logam berat timbal (Pb). Rata-rata kadar timbal dalam gorengan mengalami peningkatan dengan semakin lamanya waktu pajanan oleh bahan pencemar.

Penyebab lain yang dapat menambah kadar cemaran pada gorengan adalah perilaku produsen (penjual) selama melakukan pengolahan. Penjual gorengan seringkali merokok sambil melakukan penggorengan atau saat menunggu pembeli. Penelitian Badan Litbangkes tahun 2007 menunjukkan bahwa 45.6% laki-laki Indonesia yang berusia 10 tahun ke atas merokok setiap hari. Dari persentase tersebut, sebagian besar adalah laki-laki pada kelompok usia produktif yaitu 25-64 tahun (DEPKES RI 2009). Oleh karena itu, gorengan yang siap dijajakan juga dapat terpajan asap rokok dari penjual.

Menurut PP No. 81 Tahun 1999, rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus, termasuk cerutu atau bentuk lainnya, yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin atau tar dengan atau tanpa bahan tambahan (Sekretariat Negara Republik Indonesia 1999). Rokok dikonsumsi dengan cara dibakar salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lain.

Asap rokok mengandung sekitar 4000 bahan kimia yang dapat dibagi menjadi komponen gas dan komponen partikel. Tar merupakan salah satu komponen partikel yang mengandung bahan-bahan karsinogen sehingga dapat menyebabkan kanker. Semakin tinggi kadar bahan berbahaya dalam satu batang rokok, semakin besar kemungkinan asap rokok tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Kenyataannya, rokok Indonesia memiliki kadar tar lebih tinggi dari rokok-rokok produksi luar negeri (Aditama 1992) sehingga lebih berbahaya bagi kesehatan.

2 dan Cr. Unsur-unsur logam pada rokok terdistribusi dalam asap sebanyak 3-79%. Asap dari rokok kretek mengandung logam berat yang jauh lebih tinggi dari asap rokok filter.

Keberadaan unsur logam berat pada asap rokok patut dijadikan perhatian karena dapat teradsorpsi atau terabsorpsi oleh bahan lainnya, salah satunya adalah bahan pangan. Adsorpsi atau penjerapan adalah peningkatan konsentrasi suatu zat pada permukaan antara dua fase dibandingkan dengan konsentrasi zat tersebut dalam medium pendispersinya. Absorpsi adalah proses penyerapan suatu zat oleh zat lain. Kajian model pemajanan asap rokok terhadap kadar logam berat gorengan dirasa penting karena gorengan umumnya tidak mengalami pengolahan atau tindakan lebih lanjut yang dapat menurunkan risiko bahaya setelah diolah. Fokus kajian dilakukan pada gorengan berlapis tepung, sebab umumnya bahan pangan digoreng setelah dilumuri lapisan tepung (adonan) terlebih dahulu untuk menambah selera dan kerenyahan.

B.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari pengaruh pemajanan asap rokok terhadap kadar logam berat pangan gorengan berlapis tepung.

2. Mempelajari hubungan antara jumlah pajanan asap rokok (banyaknya rokok yang dibakar) dengan kadar logam berat pangan gorengan berlapis tepung.

C.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang diperoleh dapat menambah pengetahuan agar masyarakat lebih selektif dalam mengonsumsi gorengan.

2. Dengan pencerdasan masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat mengurangi perilaku merokok sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat pada umumnya dan pangan yang lebih aman untuk dikonsumsi pada khususnya.

D.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Asap rokok mengandung logam berat yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

2. Pemajanan asap rokok menyebabkan adanya cemaran logam berat pada pangan gorengan berlapis tepung.

3

II.

TINJAUAN PUSTAKA

A.

Proses Penggorengan

Penggorengan adalah salah satu cara pengolahan pangan yang mudah serta banyak diminati. Penggorengan dengan minyak atau lemak banyak dipilih sebagai cara pengolahan karena mampu meningkatkan citarasa dan tekstur bahan pangan yang spesifik, sehingga bahan pangan menjadi kenyal dan renyah (Winarno 1999). Menurut Supriyanto et al. (2006), penggorengan merupakan fenomena transpor yang terjadi secara simultan, yaitu transfer panas, transfer massa air, dan transfer (serapan) massa minyak. Saat proses penggorengan dilakukan, terjadi transfer panas dari minyak ke bahan pangan, penguapan massa air, dan penyerapan minyak oleh bahan pangan. Suhu penggorengan yang dianjurkan adalah 177—201oC, atau tergantung jenis bahan yang digoreng (Winarno 1999).

Adanya perbedaan konsentrasi air dan minyak antara permukaan dan bagian dalam bahan pangan menyebabkan proses transfer massa air dan massa minyak terjadi secara difusi. Proses difusi air dari dalam ke permukaan bahan pangan dan difusi minyak dari permukaan ke dalam bahan pangan berlangsung bersamaan (simultan) dengan proses transfer panas dari permukaan ke dalam bahan pangan. Pinthus dan Sagui (1994) menyatakan bahwa minyak akan masuk ke dalam bahan menempati pori-pori yang ditinggalkan oleh air. Proses difusi minyak akan berlangsung terus sampai akhir penggorengan bahkan pada waktu pendinginan pasca penggorengan (Moreira dan Barrufet 1998).

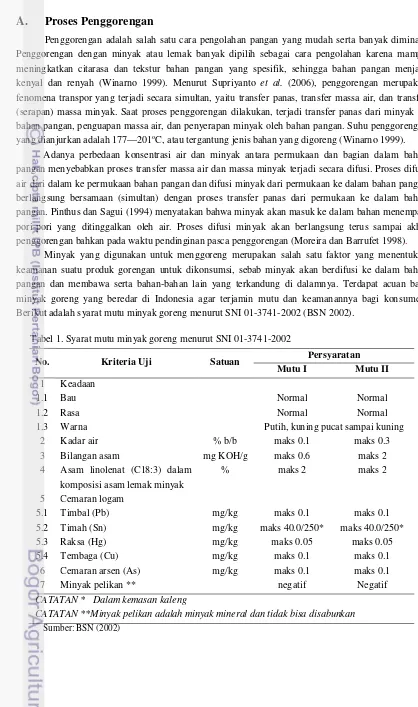

Minyak yang digunakan untuk menggoreng merupakan salah satu faktor yang menentukan keamanan suatu produk gorengan untuk dikonsumsi, sebab minyak akan berdifusi ke dalam bahan pangan dan membawa serta bahan-bahan lain yang terkandung di dalamnya. Terdapat acuan bagi minyak goreng yang beredar di Indonesia agar terjamin mutu dan keamanannya bagi konsumen. Berikut adalah syarat mutu minyak goreng menurut SNI 01-3741-2002 (BSN 2002).

Tabel 1. Syarat mutu minyak goreng menurut SNI 01-3741-2002

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan Mutu I Mutu II

1 Keadaan

1.1 Bau Normal Normal

1.2 Rasa Normal Normal

1.3 Warna Putih, kuning pucat sampai kuning

2 Kadar air % b/b maks 0.1 maks 0.3

3 Bilangan asam mg KOH/g maks 0.6 maks 2

4 Asam linolenat (C18:3) dalam komposisi asam lemak minyak

% maks 2 maks 2

5 Cemaran logam

5.1 Timbal (Pb) mg/kg maks 0.1 maks 0.1

5.2 Timah (Sn) mg/kg maks 40.0/250* maks 40.0/250*

5.3 Raksa (Hg) mg/kg maks 0.05 maks 0.05

5.4 Tembaga (Cu) mg/kg maks 0.1 maks 0.1

6 Cemaran arsen (As) mg/kg maks 0.1 maks 0.1

7 Minyak pelikan ** negatif Negatif

CATATAN * Dalam kemasan kaleng

CATATAN **Minyak pelikan adalah minyak mineral dan tidak bisa disabunkan

4 Salah satu standar mutu yang diterapkan pada minyak goreng adalah cemaran logam. Hal tersebut tergolong penting karena cemaran logam dalam minyak goreng akan terdifusi ke dalam bahan pangan dan mempengaruhi keamanan pangan untuk dikonsumsi. Penelitian Marbun (2010) dalam studinya mengenai kadar timbal pada gorengan di pinggir jalan Pasar I Padang Bulan Medan tahun 2009 menyebutkan bahwa rata-rata kadar timbal gorengan sesaat setelah diangkat dari kuali penggorengan yaitu 0.4287 mg/kg. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahan baku yang digunakan, salah satunya adalah minyak goreng, serta proses penggorengan dapat mempengaruhi jumlah cemaran logam berat pada gorengan.

B.

Struktur Bahan Pangan Goreng

Gorengan yang banyak dijajakan umumnya digoreng dengan metode deep fat frying, yaitu seluruh bahan pangan terendam dalam minyak goreng. Berlangsungnya berbagai proses dalam penggorengan akan menentukan kualitas akhir produk goreng, yang antara lain dicirikan oleh warna produk, kadar air akhir, kadar minyak (banyaknya minyak yang terserap), kerenyahan produk, dan bentuk produk setelah mengembang (Supriyanto et al. 2006).

Semua pangan goreng mempunyai struktur dasar yang sama, terdiri dari inner zone (core), outer zone (crust), dan outer zone surface. Inner zone (core) adalah bagian dalam pangan goreng yang masih mengandung air. Sedangkan outer zone (crust) adalah bagian luar pangan goreng yang mengalami dehidrasi pada waktu proses penggorengan. Rongga pada bahan pangan goreng akibat penguapan air akan tergantung pada perbandingan ketebalan crust dan core. Semakin tebal crust, semakin banyak minyak yang diserap.

Outer zone surface adalah bagian paling luar dari bahan pangan goreng yang berwarna cokelat kekuning-kuningan. Lapisan tepung pada bahan pangan goreng akan mengalami gelatinisasi, volume lapisan akan mengembang dan mengering dengan teruapkannya air. Dengan demikian terbentuk tekstur renyah yang disukai (Ketaren 1986). Warna cokelat pada outer zone surface umumnya merupakan hasil reaksi pencokelatan atau Maillard yang dipengaruhi oleh komposisi makanan, suhu, dan lama penggorengan.

Gorengan umumnya tidak mengalami pengolahan atau tindakan lebih lanjut yang dapat menurunkan risiko bahaya setelah diolah (setelah selesai digoreng). Gorengan yang dijajakan terbuka di pinggir jalan memiliki resiko terkena cemaran logam berat. Penelitian Marbun (2010) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kadar timbal (Pb) pada makanan jajanan yang dijual di pinggir jalan Pasar I Padang Bulan Medan tahun 2009. Sampel yang berupa gorengan terbukti menunjukkan peningkatan kadar timbal sejalan dengan semakin lamanya jajanan tersebut terpajan. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa logam berat dari udara bebas dapat terjerap atau terserap pada permukaan gorengan.

C.

Asap Rokok

Asap rokok merupakan aerosol heterogen dari pembakaran tembakau, komponen dalam rokok, serta pembungkusnya. Setiap batang rokok mengandung banyak bahan kimia, di antaranya nikotin, karbonmonoksida, tar, dan radikal bebas (Rahayu 2006). Asap rokok mengandung 4000 bahan kimia, dan 43 di antaranya merupakan penyebab kanker. Ukuran partikel asap rokok sangat kecil yaitu 0.1-1 mikrometer.

5 Aditama (1992) menjelaskan bahwa komponen dalam asap rokok terdiri dari komponen gas dan komponen padat atau partikel. Penelitian mengenai kandungan logam pada rokok Indonesia yang dilakukan oleh peneliti Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menunjukkan adanya selisih kandungan logam berat antara tembakau dengan filter dan abu rokok. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian logam berat yang terkandung dalam rokok ikut terbawa dalam asap (Mulyaningsih 2009).

Taftazani dan Widodo (2008) menyebutkan bahwa pada penelitian terhadap cuplikan tembakau tujuh rokok kretek dan empat rokok non-kretek Jawa Timur, diperoleh hasil adanya logam berat Hg, Cd, Cr, dan Co pada semua sampel. Konsentrasi keempat logam berat tersebut dalam semua cuplikan rokok masih berada di bawah batas ambang konsumsi harian (ADI) dari FAO/WHO jika rokok tersebut dikonsumsi 12 batang per hari. Dari hasil analisis diketahui tidak terdapat perbedaan signifikan antara konsentrasi logam Hg, Co, dan Cr dalam rokok kretek dan non-kretek, sedangkan untuk logam Cd terdapat perbedaan signifikan.

Penelitian lainnya oleh Mulyaningsih (2009) terhadap lima merek rokok filter dan lima merek rokok kretek Indonesia menunjukkan adanya unsur logam toksik dan karsinogenik yaitu Co, Br, dan Cr. Karakterisasi unsur logam dilakukan pada tembakau, filter bersih, kertas rokok, puntung, abu rokok, dan filter setelah dihisap. Unsur-unsur logam pada rokok terdistribusi dalam asap sebanyak 3-79%. Asap dari rokok kretek mengandung logam berat yang jauh lebih tinggi dari asap rokok filter.

Kandungan logam berat yang terdeteksi pada rokok Indonesia menurut beberapa penelitian disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Kandungan logam berat yang terdeteksi pada rokok Indonesia No Logam

Berat

Jumlah Terdeteksi Menurut Hasil Penelitian (mg/kg) Mellawati (1991) diacu dalam

Taftazani dan Widodo (2008)

Taftazani dan Widodo (2008)

Mulyaningsih (2009)

1 Hg 0.0300-0.1000 0.0096-0.1565

2 Zn 31.1-50.68

3 Cd 0.3967-1.4226

4 Cr 0.7200-1.9900 8.1432-11.2746 1.21-1.91

5 Co 0.3100-0.4000 0.4042-0.6426 1.32-2.26

6 Fe 223-769

Sumber: Taftazani dan Widodo (2008) dan Mulyaningsih (2009)

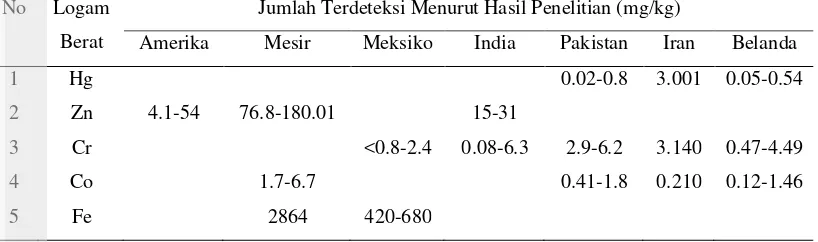

Selain di Indonesia, penelitian terhadap kandungan logam berat pada rokok juga dilakukan di beberapa negara lain seperti Amerika, Mesir, Meksiko, India, Pakistan, Iran, dan Belanda. Kandungan logam berat yang terdeteksi pada rokok luar negeri disajikan pada Tabel 3.

6 Tabel 3. Kandungan logam berat pada rokok luar negeri

No Logam Berat

Jumlah Terdeteksi Menurut Hasil Penelitian (mg/kg)

Amerika Mesir Meksiko India Pakistan Iran Belanda

1 Hg 0.02-0.8 3.001 0.05-0.54

2 Zn 4.1-54 76.8-180.01 15-31

3 Cr <0.8-2.4 0.08-6.3 2.9-6.2 3.140 0.47-4.49

4 Co 1.7-6.7 0.41-1.8 0.210 0.12-1.46

5 Fe 2864 420-680

Sumber: Taftazani dan Widodo (2008) dan Mulyaningsih (2009)

D.

Cemaran Logam

Bahan-bahan kimia yang tidak dikehendaki seringkali terbawa ke dalam produk pangan, seperti terjadinya cemaran logam atau logam berat. Logam berat adalah istilah yang sering digunakan untuk logam yang bersifat toksik. Lingkungan yang tercemar dapat mempengaruhi produk pangan. Menurut BSN (2009) yang dimaksud dengan pangan tercemar di antaranya adalah pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia. Bahaya cemaran logam berat pada konsumen bersifat akumulatif, tidak langsung menimbulkan gejala dalam jumlah rendah namun dapat bersifat toksik jika kadarnya meningkat. Peningkatan kadar logam berat berkaitan dengan masuknya limbah yang mengandung logam berat akibar kegiatan pertambangan, pembakaran bahan fosil, pertanian, dan sebagainya (Connell dan Miller 1995).

Sifat toksisitas logam berat terbagi ke dalam tiga kelompok (Nugroho 2010). Kelompok pertama adalah logam berat yang bersifat toksik tinggi yaitu merkuri (Hg), cadmium (Cd), timbal (Pb), tembaga (Cu), dan seng (Zn). Logam berat yang bersifat toksik sedang adalah cobalt (Co), chromium (Cr), dan nikel (Ni). Kelompok terakhir, logam berat yang bersifat toksik rendah terdiri dari mangan (Mn) dan besi (Fe). Logam berat dapat memberi pengaruh merugikan karena mampu menghambat proses biokimia dalam tubuh.

Berdasarkan SNI 7387 (2009) mengenai batas maksimum cemaran logam berat serta deteksi logam berat pada rokok Indonesia dan luar negeri, maka logam berat yang akan dibahas lebih lanjut adalah cadmium (Cd), timbal (Pb), arsen (As), cobalt (Co), dan chromium (Cr).

1.

Logam Cadmium (Cd)

Cadmium (Cd) adalah logam yang ditemukan alami dalam kerak bumi. Cadmium murni berupa logam lunak berwarna putih perak. Jenis logam tersebut belum pernah ditemukan sebagai logam murni di alam, umumnya terikat dengan unsur lain seperti oksigen, klorin, atau sulfur (BSN 2009). Cadmium termasuk logam berat dengan toksisitas tinggi, dan merupakan kontaminan yang paling harus diwaspadai.

7 usia 50-60 tahun, sementara ekskresi senyawa tersebut berlangsung sangat lama, diperkirakan antara 10-33 tahun (WHO 1990).

Dampak dari akumulasi cadmium yaitu anemia, penurunan fungsi ginjal dan hati, serta perubahan komposisi mineral pada tulang. Akumulasi cadmium juga dapat menyebabkan kanker prostat dan paru-paru. Toksisitas cadmium menurut BSN (2009) yaitu LD50 225 mg/kg dan PTWI

0.007 mg/kg bb. Batas maksimum cemaran cadmium untuk bahan pangan goreng mengacu pada kelompok produk pangan lainnya yaitu 0.2 mg/kg. FAO/WHO menetapkan bahwa batas ambang konsumsi harian (ADI) untuk cadmium adalah 0.06 mg/hari.

2.

Logam Timbal (Pb)

Timbal adalah sejenis logam yang lunak, berwarna coklat kehitaman, dan mudah dimurnikan. Timbal juga dikenal dengan timah hitam, jenis logam tertua yang pernah dikenal manusia, dan terdapat dalam jumlah besar dari deposit bumi. Kontaminan timbal berasal dari udara yang tercemar akibat banyaknya asap kendaraan, proses industri dan emisinya, asap dan debu dari pembangkit listrik tenaga batubara dan gas, serta penggunaan cat dan antikarat (IOCCC 1996). Timbal juga dapat berasal dari kegiatan pertambangan, pembakaran bahan fosil, pertanian, dan urbanisasi sehingga jumlahnya meningkat di ekosfer. Pada makanan, kontaminan timbal dapat berasal dari air yang melalui pipa saluran dari timbal atau pematrian timbal pada kaleng atau botol.

Timbal dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan, yaitu dari makanan, dan saluran pernafasan, yaitu dari udara. IOCCC (1996) menyebutkan bahwa timbal memiliki afinitas tinggi terhadap protein, sehingga dapat membentuk ikatan dengan hemoglobin dan protein plasma darah. Hal tersebut menyebabkan penghambatan sintesis sel darah merah yang sangat diperlukan untuk transportasi oksigen. Secara umum, meningkatnya kandungan timbal dalam tubuh dapat menyebabkan efek kontinu terutama pada hati, urat syaraf, ginjal, tulang, limpa, pankreas, serta paru-paru. Pada anak balita, tingginya kandungan timbal dapat mempengaruhi perkembangan otak, inti sel, mitokondria, dan mikrosom pada tingkat seluler.

Keracunan timbal dapat menyebabkan efek akut dan kronis. Keracunan akut hanya terjadi karena konsumsi garam timbal terlarut dalam dosis tunggal yang relatif besar (IOCCC 1996). Keracunan akut ditandai oleh rasa terbakar pada mulut, terjadinya perangsangan dalam gastrointestinal, dan diikuti dengan diare. Sedangkan keracunan kronis ditandari oleh rasa mual, anemia, sakit di sekitar perut, dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Batas maksimum cemaran timbal pada makanan menurut SNI (2009) adalah 0.25 mg/kg. FAO/WHO menetapkan bahwa batas ambang konsumsi harian (ADI) untuk timbal adalah 0.214 mg/hari.

3.

Logam Arsen (As)

Arsen (As) merupakan logam anorganik berwarna abu-abu. Logam tersebut dapat ditemukan pada tanah, air, makanan, dan udara dalam konsentrasi rendah. Persenyawaan arsen dengan oksigen, klorin, dan sulfur disebut arsen anorganik, sedangkan persenyawaan arsen dengan karbon dan hidrogen disebut arsen organik. Penggunaan arsen adalah dalam insektisida dan bahan pendadah pada semikonduktor.

Kajian mengenai keamanan logam arsen pada SNI 7387 (2009) menyebutkan bahwa arsen merupakan salah satu elemen yang paling toksik dan bersifat akumulatif. Pada tikus, nilai LD50 pada

8 menurut SNI 7387 (2009) adalah 0.25 mg/kg. FAO/WHO menetapkan bahwa batas ambang konsumsi harian (ADI) untuk arsen adalah 0.128 mg/hari.

4.

Logam Cobalt (Co)

Bentuk fisik cobalt (Co) adalah serbuk berwarna abu-abu keperakan. Cobalt dan senyawanya terdistribusi secara luas di alam, dan paling banyak ditemukan di kerak bumi. Aktivitas penambangan dan industri menghasilkan cobalt sebagai produk sampingan. Penggunaan cobalt adalah sebagai pemberi warna pada barang-barang gelas dan keramik.

Jalur paparan utama cobalt ke dalam tubuh manusia adalah melalui pernafasan. Secara alami tubuh manusia mengandung cobalt dalam jumlah rendah, namun paparan yang sering dapat meningkatkan jumlah cobalt dalam tubuh. Cobalt yang terdapat pada sayuran dan buah-buahan berasal dari tanah. Sayuran merupakan sumber paparan cobalt terbanyak pada manusia yang berasal dari saluran pencernaan. Cobalt juga banyak terdapat pada asap rokok.

International Agency of Research on Cancer (1997a) menyebutkan bahwa penelitian paparan senyawa cobalt pada tikus menunjukkan penurunan fertilitas tikus jantan. Penelitian in vitro terhadap sel manusia dan hewan yang diberi paparan senyawa cobalt menunjukkan bahwa senyawa tersebut memicu kerusakan DNA dan mutasi. Jumlah cobalt yang tinggi dalam tubuh manusia dapat meningkatkan resiko kanker paru-paru dan penyakit jantung. Batas maksimum cemaran cobalt pada makanan belum diatur dalam SNI, namun Nugroho (2010) menggolongkan cobalt sebagai logam berat dengan toksisitas sedang. Batas ambang konsumsi harian (ADI) untuk cobalt adalah 1 mg/hari.

5.

Logam Chromium (Cr)

Chromium (Cr) termasuk golongan logam berat dengan toksisitas sedang. Unsur tersebut berbentuk serbuk berwarna abu-abu. Chromium banyak digunakan dalam industri untuk pembuatan plat krom. Sumber pajanan utama chromium pada tubuh manusia adalah melalui pernafasan. Bahan pangan dan air juga dapat menjadi sumber masuknya chromium ke dalam tubuh.

9

III.

METODOLOGI PENELITIAN

A.

Bahan dan Alat

Sampel yang digunakan adalah gorengan berlapis tepung yang diolah sendiri. Jenis gorengan yang diolah mengacu pada hasil penelitian pendahuluan mengenai jenis gorengan terlaris, yaitu tempe. Bahan baku tempe diperoleh dari Pasar Gunung Batu Bogor. Pengolahan sampel dilakukan menggunakan tepung, minyak goreng, dan air. Jenis tepung yang digunakan menyesuaikan dengan yang terbanyak dipakai penjual gorengan, yaitu tepung terigu protein sedang. Dipilih tepung dan minyak goreng yang memenuhi SNI. Bahan lain yang digunakan adalah rokok dengan merek yang banyak dikonsumsi penjual gorengan, yaitu sigaret kretek mesin merek A. Sedangkan bahan kimia yang digunakan untuk pencucian dan analisis adalah HNO3 pekat, H2SO4 pekat, dan air deionisasi.

Alat-alat yang digunakan untuk pembuatan sampel gorengan berlapis tepung adalah pisau, talenan, timbangan, mangkok, kompor, wajan, sodet, dan peniris. Pemberian perlakuan pengasapan rokok pada gorengan berlapis tepung dilakukan dengan pompa modifikasi, smoking chamber, selang, dan korek api. Sedangkan alat yang digunakan untuk menganalisis jenis dan kadar logam berat pada rokok serta cemaran logam berat pada gorengan berlapis tepung adalah mortar, sudip, neraca analitik, tabung digest, alat digester (Digestion System 6 1007 Digester merek Tecator), botol semprot, pipet mohr, gelas ukur, kertas saring Whatman No. 41, pipet tetes, corong gelas, labu takar, botol polipropilena, dan Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) jenis flame Shimadzu Tipe AA 7000.

B.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan April hingga Agustus 2011. Penelitian pendahuluan dilakukan di lapangan pada bulan April 2011, kemudian penelitian lanjutan dilakukan di Laboratorium kimia SEAFAST Center IPB dan di Laboratorium Terpadu Departemen kimia FMIPA IPB Bogor pada bulan Mei hingga Agustus 2011.

C.

Metode Penelitian

Penelitian dibagi menjadi empat tahap, yaitu: (1) penelitian pendahuluan dengan kuesioner di lapangan dan analisis di laboratorium, (2) pembuatan sampel gorengan berlapis tepung, (3) pemajanan asap rokok pada gorengan berlapis tepung, dan (4) analisis kadar logam berat pada gorengan berlapis tepung yang terpajan asap rokok. Garis besar tahap penelitian disajikan pada Gambar 1.

1.

Penelitian Pendahuluan

a. Penelitian Pendahuluan di Lapangan

Penelitian pendahuluan bertujuan memperoleh data mengenai gorengan dan perilaku merokok penjual gorengan di wilayah Bogor. Pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan metode wawancara. Dari penelitian pendahuluan diperoleh data gorengan yang terlaris, jenis tepung yang digunakan, merek rokok yang terbanyak dikonsumsi, serta jumlah rokok yang dikonsumsi selama berjualan. Data tersebut akan digunakan untuk penelitian selanjutnya berupa pembuatan gorengan berlapis tepung dan pemajanan asap rokok pada gorengan berlapis tepung.

b. Penelitian Pendahuluan di Laboratorium

10 Gambar 1. Diagram alir penelitian

jenis logam berat yang telah ditentukan. Logam-logam berat yang terdeteksi pada rokok kemudian dianalisis kadarnya pada gorengan yang telah dipajankan asap rokok.

Analisis logam berat pada rokok dilakukan terhadap campuran tembakau, cengkeh, serta saus dari rokok. Bobot sampel yang dianalisis yaitu 10.0000±1.0000 g. Homogenisasi dan pengambilan sampel dilakukan dengan mencampur bahan dalam nampan aluminium. Bahan diratakan, dibentuk persegi, dibagi empat bagian menurut diagonalnya, kemudian diambil dua kuadran yang berhadapan.

Tahap persiapan sampel untuk analisis logam berat dilakukan dengan metode pengabuan basah berdasarkan metode Nielsen (2010) yang dimodifikasi. Metode pengabuan basah dipilih karena adanya kemungkinan logam berat dapat teruapkan/terbebaskan dari sampel jika dilakukan pengabuan kering dengan tanur.

Penelitian pendahuluan di lapangan

Data gorengan berlapis tepung terlaris, jenis tepung, serta merek dan jumlah rokok

terbanyak dikonsumsi

Pembuatan gorengan berlapis tepung

Gorengan berlapis tepung Penelitian pendahuluan

di laboratorium

Data jenis dan kadar logam berat rokok

Pemajanan asap rokok pada gorengan berlapis

tepung

Gorengan berlapis tepung dengan perlakuan

11

2.

Pembuatan Sampel Gorengan Berlapis Tepung

Jenis gorengan yang dibuat untuk diberi perlakuan didasarkan pada data gorengan terlaris yang diperoleh dari hasil penelitian pendahuluan. Gorengan yang diolah adalah tempe goreng berlapis tepung. Pembuatan gorengan bertujuan menyeragamkan kondisi setiap sampel, juga meminimalisir kemungkinan adanya cemaran logam berat dari sumber lain (misal dari asap kendaraan bermotor jika sampel gorengan diambil dari penjual di tepi jalan). Tempe yang digoreng memiliki ukuran rata-rata 6.3 cm x 4.6 cm x 0.3 cm.

Sebelum digoreng, bahan pangan terlebih dahulu dicelupkan pada adonan tepung. Adonan tepung dibuat dari 75 g tepung dicampur dengan 150 ml air mineral. Minyak goreng terlebih dahulu dipanaskan selama 1.5 menit, selanjutnya delapan potong tempe berlapis tepung digoreng selama 5 menit dengan api sedang, dan ditiriskan. Metode penggorengan yang digunakan adalah deep-fat frying. Proses penggorengan dilakukan sebanyak empat kali. Setiap proses penggorengan dilakukan dengan menggunakan minyak goreng komersial yang belum pernah dipakai menggoreng (minyak baru). Penggunaan minyak goreng dan tepung yang telah memenuhi SNI bertujuan meminimalisir cemaran logam berat yang berasal dari bahan baku, sehingga dapat diketahui bahwa logam berat yang terdeteksi memang berasal dari pemajanan asap rokok. Dari keseluruhan proses diperoleh 32 potong gorengan untuk diberi perlakuan pemajanan dengan asap rokok dan untuk kontrol.

3.

Pemajanan Asap Rokok pada Gorengan Berlapis Tepung

Pemajanan asap rokok dilakukan dengan dua kali ulangan untuk masing-masing perlakuan. Skema sederhana yang menggambarkan pompa untuk pemajanan asap rokok pada bahan pangan goreng ditunjukkan pada Gambar 2 berikut.

12 Gambar 3. Susunan alat pemajanan asap rokok pada gorengan berlapis tepung

Tahapan pemajanan asap rokok pada gorengan berlapis tepung adalah sebagai berikut. Sebanyak 4 gorengan dimasukkan ke dalam smoking chamber, kemudian satu batang rokok dipasang pada ujung selang input. Rokok dibakar dengan cara mendekatkan rokok pada api lilin selama lima detik sehingga rokok menyala dan terbentuk bara. Kemudian pompa dihubungkan dengan listrik, sehingga asap akan terhisap oleh pompa melalui selang input dan masuk ke dalam smoking chamber melalui selang output. Selama rokok dibakar, rokok yang terhubung pada selang input tersebut dimasukkan ke dalam wadah kaca bertutup. Setelah satu batang rokok hanya tersisa bagian filternya saja, pompa dimatikan. Gorengan dibiarkan terpajan asap rokok dalam smoking chamber selama satu jam sebelum dipreparasi lebih lanjut. Untuk gorengan yang dipajankan asap dari 6 dan 12 batang rokok, jarak antara pemajanan rokok yang satu dan rokok berikutnya adalah 15 menit.

Gorengan berlapis tepung akan terpajan oleh asap utama (main stream smoke) dari hisapan pompa. Asap samping (side stream smoke) yang berasal dari pembakaran rokok tidak digunakan untuk pemajanan. Selama pemajanan dilakukan, rokok yang terhubung dengan selang input dimasukkan ke dalam wadah kaca bertutup. Hal tersebut dilakukan agar asap samping tidak bercampur dengan asap utama, karena dapat mengakibatkan kesalahan positif, juga dari abu rokok yang dapat mengenai gorengan berlapis tepung. Pemajanan asap rokok dilakukan dengan tiga perlakuan, yaitu dengan 1 batang rokok, 6 batang rokok, dan 12 batang rokok. Pemilihan jumlah rokok didasarkan pada hasil penelitian pendahuluan serta data bahwa rata-rata jumlah rokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah 11.2 batang setiap harinya (DEPKES RI 2004) dan dibulatkan ke atas menjadi 12 batang.

4.

Analisis Kadar Logam Berat pada Gorengan Berlapis Tepung yang

Dipajankan Asap Rokok

Sampel gorengan yang telah dipajankan asap rokok selanjutnya mengalami pengecilan ukuran (dipotong-potong dengan pisau) dan dihomogenisasi dengan cara digerus menggunakan mortar. Sampel yang telah homogen diratakan pada nampan aluminium, dibentuk persegi panjang, dibagi empat bagian menurut diagonalnya, kemudian diambil dua kuadran yang berhadap-hadapan.

a. Persiapan Analisis Logam Berat (Nielsen 2010 dengan Modifikasi)

Persiapan analisis logam berat dilakukan di Laboratorium Kimia PAU SEAFAST IPB. Tahapan awal analisis kadar logam berat adalah pengabuan sampel dengan metode pengabuan basah. Prinsip pengabuan basah adalah penggunaan HNO3 pekat dan H2SO4 pekat untuk mendestruksi zat

organik pada suhu rendah agar kehilangan mineral akibat penguapan dapat dihindari. Destruksi

1

2

3

13 dilakukan dengan dua tahapan, yaitu destruksi dingin selama semalam (tanpa pemanasan) dan destruksi panas.

Modifikasi metode pengabuan basah dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi analisis. Prinsip dasar pengabuan basah tetap sama, namun terdapat perbedaan pada jumlah sampel dan jumlah pereaksi yang digunakan. Metode Nielsen (2010) menganalisis 1 g sampel saja. Dengan pertimbangan bahwa logam berat yang terkandung dalam sampel berjumlah kecil, maka sampel yang dianalisis adalah 10 g (untuk rokok) dan 20 g (untuk gorengan). Jumlah pereaksi yang digunakan pada metode Nielsen (2010) adalah 3 ml H2SO4 pekat dan 5 ml HNO3 pekat untuk tahapan awal, serta 3-5 ml

HNO3 pekat untuk penambahan selanjutnya. Karena jumlah sampel jauh lebih banyak, maka

digunakan 10 ml H2SO4 pekat dan 15 ml HNO3 pekat untuk tahapan awal serta 8 ml HNO3 pekat

untuk penambahan selanjutnya.

Modifikasi lain terhadap metode pengabuan basah yaitu dilakukan destruksi dingin selama semalam yang tidak tercantum dalam metode Nielsen (2010). Destruksi dingin bertujuan mengurangi jumlah pereaksi dan pemanasan yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi akhir preparasi. Dengan destruksi dingin dalam semalam, sampel sudah mengalami penghancuran terlebih dahulu dalam kondisi dingin sebelum mengalami penghancuran selanjutnya yang disertai pemanasan.

Pengabuan basah untuk analisis logam berat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Sampel dimasukkan ke dalam tabung digest, ditambahkan H2SO4 pekat sebanyak 10 ml dan HNO3

pekat sebanyak 15 ml, kemudian didiamkan selama semalam untuk didestruksi dingin. Setelah semalam, sampel diberi perlakuan pemanasan menggunakan digester dengan kenaikan panas bertahap mulai dari skala 2 hingga 7. Peningkatan skala dilakukan setiap 15 menit. Selama pemanasan, asap berwarna kuning kecoklatan akan terbentuk. Setelah asap kuning kecoklatan yang terbentuk menjadi berkurang dan terlihat adanya asap putih dari dekomposisi H2SO4 pekat, sampel akan berwarna gelap.

Alat dimatikan dan tabung digest didinginkan selama 30 menit. Kemudian dilakukan penambahan 8 ml HNO3 pekat dan sampel dipanaskan kembali seperti tahapan di atas. Jumlah sampel yang banyak

menyebabkan sampel yang padat memerlukan tiga siklus agar menjadi cair seluruhnya.

Tahapan penambahan HNO3 pekat dan pemanasan diulang hingga larutan berwarna kuning

bening. Keseluruhan proses pengabuan basah membutuhkan 9 siklus pemanasan. Setelah larutan berwarna bening, dilakukan pendinginan selama 30 menit. Selanjutnya ke dalam larutan ditambahkan air deionisasi sebanyak 10 ml, timbul asap putih, larutan didinginkan kembali selama 30 menit. Filtrat dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu takar 50 ml dan ditepatkan dengan air deionisasi hingga tanda tera. Tahapan akhir adalah penyaringan dengan menggunakan kertas saring Whatman 41 untuk memastikan bahwa larutan bebas dari partikel-partikel berukuran besar yang dapat mempengaruhi pengukuran dengan AAS. Sampel larutan abu kemudian disimpan dalam botol polipropilena dan siap diukur kadar logam beratnya.

Sebagai faktor koreksi dilakukan pula pembuatan blanko. Blanko adalah larutan yang mengalami perlakuan sama dengan sampel selama pengabuan basah, namun tidak mengandung sampel. Penggunaan blanko bertujuan memperoleh logam berat yang benar-benar berasal dari sampel, bukan berasal dari larutan pereaksi.

b. Pengukuran Kadar Logam Berat dengan AAS (AOAC Method 957.03.1999)

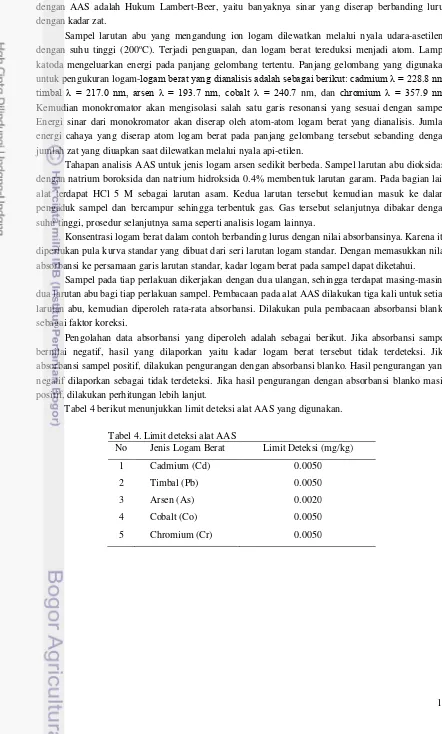

14 dengan AAS adalah Hukum Lambert-Beer, yaitu banyaknya sinar yang diserap berbanding lurus dengan kadar zat.

Sampel larutan abu yang mengandung ion logam dilewatkan melalui nyala udara-asetilena dengan suhu tinggi (200oC). Terjadi penguapan, dan logam berat tereduksi menjadi atom. Lampu katoda mengeluarkan energi pada panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang yang digunakan untuk pengukuran logam-logam berat yang dianalisis adalah sebagai berikut: cadmium λ = 228.8 nm, timbal λ = 217.0 nm, arsen λ = 193.7 nm, cobalt λ = 240.7 nm, dan chromium λ = 357.9 nm. Kemudian monokromator akan mengisolasi salah satu garis resonansi yang sesuai dengan sampel. Energi sinar dari monokromator akan diserap oleh atom-atom logam berat yang dianalisis. Jumlah energi cahaya yang diserap atom logam berat pada panjang gelombang tersebut sebanding dengan jumlah zat yang diuapkan saat dilewatkan melalui nyala api-etilen.

Tahapan analisis AAS untuk jenis logam arsen sedikit berbeda. Sampel larutan abu dioksidasi dengan natrium boroksida dan natrium hidroksida 0.4% membentuk larutan garam. Pada bagian lain alat terdapat HCl 5 M sebagai larutan asam. Kedua larutan tersebut kemudian masuk ke dalam pengaduk sampel dan bercampur sehingga terbentuk gas. Gas tersebut selanjutnya dibakar dengan suhu tinggi, prosedur selanjutnya sama seperti analisis logam lainnya.

Konsentrasi logam berat dalam contoh berbanding lurus dengan nilai absorbansinya. Karena itu diperlukan pula kurva standar yang dibuat dari seri larutan logam standar. Dengan memasukkan nilai absorbansi ke persamaan garis larutan standar, kadar logam berat pada sampel dapat diketahui.

Sampel pada tiap perlakuan dikerjakan dengan dua ulangan, sehingga terdapat masing-masing dua larutan abu bagi tiap perlakuan sampel. Pembacaan pada alat AAS dilakukan tiga kali untuk setiap larutan abu, kemudian diperoleh rata-rata absorbansi. Dilakukan pula pembacaan absorbansi blanko sebagai faktor koreksi.

Pengolahan data absorbansi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jika absorbansi sampel bernilai negatif, hasil yang dilaporkan yaitu kadar logam berat tersebut tidak terdeteksi. Jika absorbansi sampel positif, dilakukan pengurangan dengan absorbansi blanko. Hasil pengurangan yang negatif dilaporkan sebagai tidak terdeteksi. Jika hasil pengurangan dengan absorbansi blanko masih positif, dilakukan perhitungan lebih lanjut.

Tabel 4 berikut menunjukkan limit deteksi alat AAS yang digunakan. Tabel 4. Limit deteksi alat AAS

No Jenis Logam Berat Limit Deteksi (mg/kg)

1 Cadmium (Cd) 0.0050

2 Timbal (Pb) 0.0050

3 Arsen (As) 0.0020

4 Cobalt (Co) 0.0050

15 Kadar logam berat menurut AOAC (1999) dapat dihitung dengan persamaan (1) sebagai berikut:

Kadar Logam Berat (mg/kg) = [C] x V x FP (1) W

Keterangan:

[C] = konsentrasi logam berat dari pembacaan pada AAS (mg/L) V = volume larutan abu (ml)

FP = faktor pengenceran

16

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Hasil Penelitian Pendahuluan di Lapangan (Jenis Gorengan Berlapis

Tepung Terlaris, Jenis Tepung, serta Merek dan Jumlah Rokok

Terbanyak Dikonsumsi)

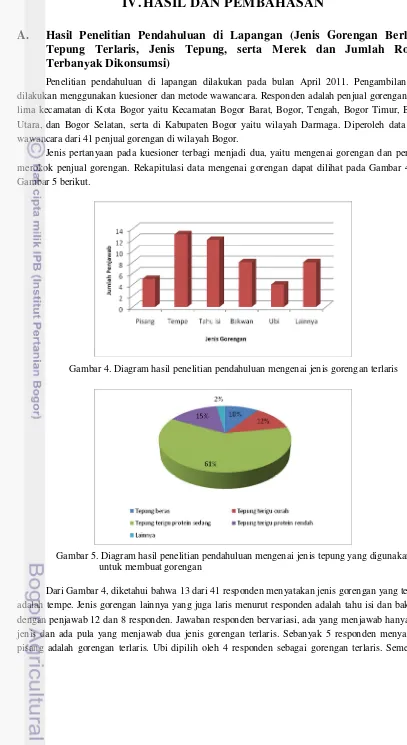

Penelitian pendahuluan di lapangan dilakukan pada bulan April 2011. Pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner dan metode wawancara. Responden adalah penjual gorengan pada lima kecamatan di Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Barat, Bogor, Tengah, Bogor Timur, Bogor Utara, dan Bogor Selatan, serta di Kabupaten Bogor yaitu wilayah Darmaga. Diperoleh data hasil wawancara dari 41 penjual gorengan di wilayah Bogor.

Jenis pertanyaan pada kuesioner terbagi menjadi dua, yaitu mengenai gorengan dan perilaku merokok penjual gorengan. Rekapitulasi data mengenai gorengan dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5 berikut.

Gambar 4. Diagram hasil penelitian pendahuluan mengenai jenis gorengan terlaris

Gambar 5. Diagram hasil penelitian pendahuluan mengenai jenis tepung yang digunakan untuk membuat gorengan

17 sebanyak 8 responden menyatakan bahwa yang terlaris adalah jenis lain seperti cireng, tahu slawi, buras, kroket, dan lontong yang juga dijual tetapi tidak mengalami pengolahan dengan dilapisi adonan tepung.

Terdapat beberapa jenis tepung yang digunakan responden untuk adonan pelapis gorengan. Menurut Brown (2008), tepung terigu yang cocok digunakan untuk pengolahan pangan secara luas adalah tepung terigu dengan kadar protein 10%, sementara tepung terigu dengan kadar protein 11% sudah tergolong lebih keras sifat fisiknya. Berdasarkan komposisi nilai gizinya, tepung terigu protein sedang mempunyai kadar protein 11.5-12.5% dan tepung terigu protein rendah mempunyai kadar protein 10.0-12.5%. Jenis tepung yang lebih cocok digunakan untuk pengolahan gorengan adalah tepung terigu protein rendah, namun rupanya tepung terigu protein sedang lebih banyak digunakan oleh penjual gorengan untuk membuat adonan (61%). Responden lainnya menggunakan tepung terigu protein rendah (15%), tepung terigu curah (12%), tepung beras (10%), ataupun tepung lainnya (2%) untuk membuat adonan.

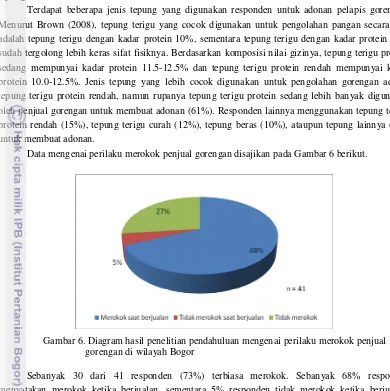

Data mengenai perilaku merokok penjual gorengan disajikan pada Gambar 6 berikut.

Gambar 6. Diagram hasil penelitian pendahuluan mengenai perilaku merokok penjual gorengan di wilayah Bogor

Sebanyak 30 dari 41 responden (73%) terbiasa merokok. Sebanyak 68% responden menyatakan merokok ketika berjualan, sementara 5% responden tidak merokok ketika berjualan. Seluruh responden yang merokok ketika berjualan menjawab bahwa mereka merokok ketika menunggu pembeli dan berada di dekat tempat gorengan diletakkan. Sementara 11 responden (27%) menyatakan tidak merokok karena sudah mengidap penyakit, tidak mampu membeli rokok, sudah berhenti merokok, ataupun memang tidak merokok.

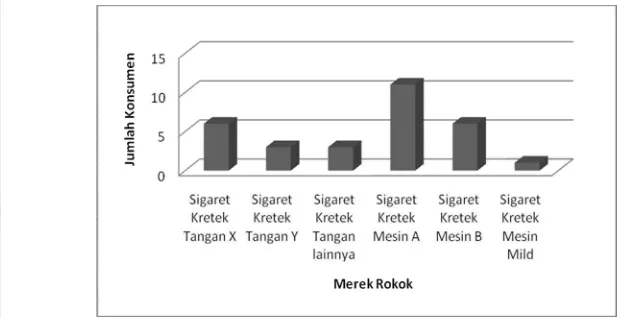

18 Kepada 30 responden yang terbiasa merokok ditanyakan pula mengenai merek rokok yang dikonsumsi dan jumlah rokok yang dikonsumsi selama berjualan. Hasil yang diperoleh disajikan pada Gambar 7 dan Gambar 8.

Gambar 7. Diagram hasil penelitian pendahuluan mengenai merek rokok yang dikonsumsi penjual gorengan di wilayah Bogor

Gambar 8. Diagram hasil penelitian pendahuluan mengenai jumlah rokok yang dikonsumsi penjual gorengan saat berjualan

Gambar 7 memperlihatkan bahwa sebanyak 11 dari 30 responden (36.67%) mengonsumsi sigaret kretek mesin merek A. Rokok lain yang juga banyak dikonsumsi adalah sigaret kretek tangan merek X dan sigaret kretek mesin merek B, masing-masing dikonsumsi oleh 6 responden (20%). Rokok yang dikonsumsi responden lainnya adalah sigaret kretek tangan merek Y, sigaret kretek mesin mild, serta sigaret kretek tangan merek lainnya.

Data lain yang dibutuhkan dari penelitian pendahuluan adalah jumlah rokok yang biasa dikonsumsi penjual gorengan saat berjualan. Dapat dilihat pada Gambar 8 bahwa terdapat variasi jumlah rokok yang dikonsumsi responden selama berjualan, dari 2 batang hingga 24 batang. Sebanyak 4 responden mengonsumsi 3 batang rokok saat berjualan, 3 responden mengonsumsi 12 batang rokok selama berjualan, bahkan ada pula 1 responden yang mengonsumsi hingga 24 batang rokok selama berjualan. Mayoritas responden (12 orang) mengonsumsi 6 batang rokok saat berjualan.

19 responden mengonsumsi 6 batang rokok saat berjualan. Hasil tersebut digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. Gorengan yang diolah adalah tempe dengan menggunakan tepung terigu protein sedang untuk adonan pelapisnya. Pemajanan asap rokok dilakukan menggunakan sigaret kretek mesin merek A, dengan jumlah 1 batang (jumlah minimum), 6 batang (jumlah mayoritas yang dikonsumsi penjual gorengan), dan 12 batang (jumlah rata-rata rokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia setiap hari).

B.

Hasil Penelitian Pendahuluan di Laboratorium (Kadar Logam Berat

Terdeteksi pada Rokok)

Analisis kadar logam berat terhadap tembakau dari sigaret kretek mesin merek A dilakukan pada logam cadmium (Cd), timbal (Pb), arsen (As), cobalt (Co), dan chromium (Cr). Tujuan analisis adalah memperoleh data kualitatif mengenai keberadaan logam-logam berat tersebut pada sigaret kretek mesin A. Jika logam-logam tersebut terdeteksi pada sigaret kretek mesin merek A, maka pengukuran kadar logam-logam tersebut juga dilakukan pada gorengan berlapis tepung yang telah mengalami pemajanan asap rokok. Preparasi sampel dilakukan dengan metode pengabuan basah menggunakan HNO3 pekat dan H2SO4 pekat.

Mekanisme dasar pengabuan basah meliputi oksidasi awal yang ringan oleh HNO3 pekat,

dilanjutkan dengan reaksi yang lebih kuat oleh H2SO4 pekat (Subramanian 1995). Material organik

pada sampel akan didestruksi oleh HNO3 pekat menghasilkan karbondioksida, nitrogen dioksida, dan

air, seperti pada persamaan (2) berikut:

C(s) + 4 HNO3(l) CO2(g) + 4 NO2(g) + 2 H2O(aq) (2)

Keterangan:

C = karbon (material organik) HNO3 = asam nitrat pekat

CO2 = karbondioksida

NO2 = nitrogen dioksida

H2O = air

Destruksi oleh HNO3 pekat berlangsung hingga terbentuk asap putih, menandakan H2SO4

pekat terdekomposisi. Residu berupa mineral akan terlarut pada H2SO4. Hasil akhir yang masih

berwarna menandakan masih terdapat material organik, namun hal tersebut tidak menimbulkan masalah selama tidak mengubah tegangan permukaan dan warna larutan bening. Larutan yang diperoleh diencerkan kembali sehingga volume total sampel 50 ml.

Pengukuran kadar logam berat pada sampel larutan abu dilakukan dengan dua kali ulangan, masing-masing tiga kali pembacaan pada alat Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS), kemudian dirata-rata. Diperlukan pula kurva standar yang dibuat dari seri larutan mineral standar. Dengan memasukkan nilai absorbansi ke persamaan garis larutan standar, kadar logam berat dapat diketahui. Kurva standar disajikan pada Lampiran 2.

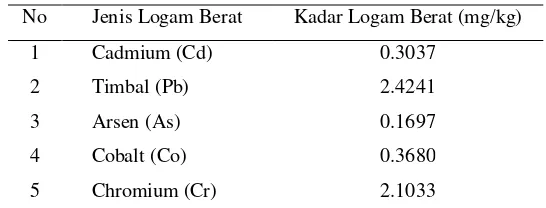

20 Hasil pengukuran kadar logam berat pada sigaret kretek mesin merek A disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Kadar logam berat pada sigaret kretek mesin merek A No Jenis Logam Berat Kadar Logam Berat (mg/kg)

1 Cadmium (Cd) 0.3037

2 Timbal (Pb) 2.4241

3 Arsen (As) 0.1697

4 Cobalt (Co) 0.3680

5 Chromium (Cr) 2.1033

Hasil analisis kadar logam berat pada sigaret kretek mesin merek A menunjukkan bahwa logam berat yang terdeteksi dengan kadar tinggi yaitu timbal (Pb) dan chromium (Cr). Kadar timbal pada sigaret kretek mesin merek A adalah 2.4241 mg/kg, sedangkan kadar chromium pada sigaret kretek mesin merek A adalah 2.1033 mg/kg. Logam cobalt (Co) dan cadmium (Cd) memiliki kadar yang cukup rendah, berturut-turut 0.3680 mg/kg dan 0.3037 mg/kg. Kadar logam berat terendah yang dianalisis pada sigaret kretek mesin merek A adalah arsen (As) yaitu 0.1697 mg/kg.

Kadar logam berat yang terdeteksi pada sigaret kretek mesin A cukup jauh jika dibandingkan dengan data hasil analisis logam berat pada rokok Indonesia. Sebagai contoh, hasil penelitian Taftazani dan Widodo (2008) menunjukkan bahwa kadar logam chromium pada rokok mencapai 11.2746 mg/kg, sedangkan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian hanya 2.1033 mg/kg. Rendahnya kadar logam berat pada rokok yang terdeteksi di penelitian dapat disebabkan jumlah sampel yang kurang berimbang dengan jumlah pereaksi yang digunakan. Pereaksi yang digunakan tidak cukup banyak untuk dapat mendestruksi komponen organik serta melarutkan mineral. Hal tersebut ditunjukkan pada tahap persiapan analisis logam berat. Terdapat banyak endapan yang tertinggal di kertas saring Whatman 41 ketika dilakukan penyaringan terhadap sampel yang telah ditera hingga 50 ml. Dengan demikian kadar logam berat rokok yang diperoleh dari hasil penelitian belum cukup representatif untuk disertakan dalam pengolahan data secara kuantitatif.

Rokok (sigaret) tersusun dari berbagai bahan baku. Bahan utama adalah tembakau, sedangkan bahan lainnya yaitu cengkeh dan saus rempah-rempah. Tembakau dapat mengandung komponen mineral dan unsur anorganik lain yang diduga berasal dari tanah, pemberian pupuk, atau pemberian pembasmi hama. Mellawati (1991) diacu dalam Taftazani dan Widodo (2008) menyatakan bahwa bahan-bahan seperti pupuk, obat pembasmi hama, maupun anti-jamur biasanya mengandung unsur anorganik Hg, As, dan sebagainya.

Hanusz (2000) menyebutkan bahwa terdapat berbagai campuran komponen untuk flavor dalam rokok, seperti coklat, kopi, dan buah-buahan kering. Proporsi campuran komponen untuk flavor tersebut dapat mencapai total 5.5% dari tembakau. Tanah tempat penanaman bahan baku (terutama tembakau) dapat pula menjadi sumber logam berat. Dengan demikian, logam berat dalam rokok dapat berasal dari bahan baku pembuatan rokok tersebut.

21

C.

Pengaruh Pemajanan Asap Rokok terhadap Kadar Logam Berat pada

Gorengan Berlapis Tepung Berdasarkan Jumlah Rokok yang Digunakan

Penentuan pengaruh pemajanan asap rokok terhadap keberadaan logam berat pada gorengan berlapis tepung dilakukan dengan menganalisis adanya logam berat pada gorengan yang telah dipajankan asap rokok. Sebagai pembanding, dilakukan analisis kadar logam berat terhadap gorengan berlapis tepung yang diolah dan dianalisis dengan cara yang sama, namun tidak mengalami pemajanan dengan asap rokok (gorengan kontrol).

Tabel 6 berikut menunjukkan hasil analisis mengenai kadar logam berat pada gorengan berlapis tepung yang tidak mengalami perlakuan (kontrol) serta mengalami perlakuan (pemajanan asap 1, 6, dan 12 rokok).

Tabel 6. Hasil analisis kadar logam berat pada gorengan berlapis tepung No Jenis Logam

Berat

Kadar Logam Berat Setelah Diberi Pajanan Asap (mg/kg) 0 Rokok (Kontrol) 1 Rokok 6 Rokok 12 Rokok

1 Cadmium (Cd) ttd 0.0490 0.0752 0.0794

2 Timbal (Pb) ttd 0.0805 0.9233 1.1932

3 Arsen (As) ttd 0.0098 0.0158 0.0225

4 Cobalt (Co) ttd 0.0816 0.1669 0.3035

5 Chromium (Cr) ttd 0.3532 0.7098 2.8784

Keterangan: ttd = tidak terdeteksi

Pembahasan mengenai hasil analisis tersebut serta perbandingannya dengan batas maksimum cemaran logam berat pada pangan menurut BSN (2009) dijelaskan lebih lanjut berikut ini.

1.

Kadar Logam Berat pada Gorengan Berlapis Tepung yang Tidak

Dipajankan Asap Rokok (Kontrol)

Hasil analisis dengan AAS pada Tabel 6 menunjukkan bahwa gorengan berlapis tepung yang tidak diberi pajanan asap rokok (gorengan kontrol) tidak terdeteksi memiliki kadar logam berat. Jika terdapat logam berat pada gorengan tersebut, kadarnya masih berada di bawah batas maksimum cemaran logam pada makanan menurut BSN (2009).

Marbun (2010) dalam studinya mengenai kadar timbal pada gorengan di pinggir jalan Pasar I Padang Bulan Medan tahun 2009 menyebutkan bahwa rata-rata kadar timbal gorengan sesaat setelah diangkat dari kuali penggorengan yaitu 0.4287 mg/kg. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahan baku yang digunakan dan proses penggorengan dapat mempengaruhi jumlah cemaran logam berat pada gorengan. Namun untuk penelitian ini, hasil analisis menunjukkan bahwa gorengan kontrol memiliki kadar logam berat yang minimum dari keenam logam berat yang dianalisis. Dengan demikian keberadaan logam berat yang berasal dari bahan baku pada gorengan tersebut dapat diminimalisir.

2.

Kadar Logam Berat pada Gorengan Berlapis Tepung yang Dipajankan

Asap 1 Rokok

22 asap sebatang rokok adalah logam chromium, yaitu 0.3532 mg/kg. Badan Standardisasi Nasional (2009) belum mengatur mengenai batas maksimum cemaran logam chromium pada bahan pangan. Jika dikonversi, sebuah gorengan dengan berat 20 g dan kadar 0.3532 mg/kg memiliki kandungan chromium 0.0071 mg. Jumlah tersebut memang masih jauh jika dibandingkan dengan batas ambang konsumsi harian (ADI) untuk chromium menurut FAO/WHO (1997b), yaitu 0.32 mg/hari, namun pengaruh akumulasinya dalam tubuh tetap harus diwaspadai.

Kadar logam cobalt dan timbal pada gorengan yang telah diberi pajanan asap 1 rokok hampir sama besar, yaitu 0.0816 mg/kg dan 0.0805 mg/kg. Logam cobalt juga belum ditentukan batas maksimum cemarannya dalam SNI 7387:2009 (BSN 2009). International Agency for Research on Cancer (1997a) menyebutkan bahwa batas ambang konsumsi harian (ADI) untuk cobalt menurut FAO/WHO adalah 1 mg/hari. Gorengan dengan kadar logam cobalt tersebut memiliki kandungan cobalt 0.0016 mg, masih jauh dibandingkan batas ambang konsumsi harian. Menurut BSN (2009) batas maksimum cemaran logam timbal dalam pangan adalah 0.25 mg/kg, maka kadar timbal pada gorengan yang terpajan asap 1 rokok masih berada di bawah batas maksimum yang diizinkan.

Logam cadmium dalam gorengan yang terpajan asap 1 rokok memiliki kadar 0.0490 mg/kg. Jumlah tersebut masih berada di bawah batas maksimum cemaran pangan menurut BSN (2009), yaitu 0.2 mg/kg. Begitu pula dengan logam arsen, kadarnya dalam gorengan (0.0098 mg/kg) masih berada di bawah batas maksimum yang diizinkan (0.25 mg/kg) berdasarkan SNI 7387:2009.

Hasil analisis tersebut di atas menunjukkan bahwa gorengan yang terpajan asap rokok, meski hanya dari sebatang rokok saja, mengalami peningkatan kadar logam berat yang dapat teramati. Semula (pada kontrol) semua logam berat yang dianalisis berada di bawah ambang deteksi, namun setelah mengalami pemajanan dengan asap rokok terjadi peningkatan kadar semua logam berat.

3.

Kadar Logam Berat pada Gorengan Berlapis Tepung yang Dipajankan

Asap 6 Rokok

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, terdapat 12 dari 28 penjual gorengan di wilayah Bogor yang mengonsumsi 6 batang rokok setiap harinya selama berjualan. Sementara penjual lainnya merokok dengan jumlah bervariasi mulai dari 2 batang hingga 24 batang rokok setiap harinya. Oleh karena itu dilakukan pula pemajanan terhadap gorengan dengan asap dari 6 rokok untuk dianalisis kadar logam beratnya, dengan hasil seperti ditunjukkan pada Tabel 6.

Gorengan yang diberi pajanan asap 6 rokok memiliki kadar logam berat tertinggi pada timbal yaitu 0.9233 mg/kg. Kadar tersebut melebihi batas maksimum cemaran timbal pada pangan yang diizinkan. Menurut BSN (2009) batas maksimum cemaran timbal pada pangan adalah 0.25 mg/kg. Gorengan yang telah dipajankan asap 6 rokok memiliki kadar cadmium 0.0752 mg/kg dan kadar arsen 0.0158 mg/kg. Kedua jenis logam tersebut kadarnya masih berada di bawah batas maksimum cemaran yang diizinkan menurut BSN (2009), yaitu 0.2 mg/kg untuk cadmium dan 0.25 mg/kg untuk arsen.

23

4.

Kadar Logam Berat pada Gorengan Berlapis Tepung yang Dipajankan

Asap 12 Rokok

Perlakuan lainnya yang diujikan pada gorengan berlapis tepung adalah pemajanan dengan asap dari 12 batang rokok. Menurut penelitian DEPKES RI (2004) rata-rata jumlah rokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah 11.2 batang setiap harinya. Jumlah tersebut dibulatkan ke atas menjadi 12 batang rokok. Hasil analisis kadar logam berat pada gorengan berlapis tepung yang telah diberi pajanan asap dari 12 batang rokok ditunjukkan pada Tabel 6.

Setelah mengalami pemajanan asap 12 rokok, gorengan berlapis tepung memiliki kadar timbal 1.1932 mg/kg. Kadar tersebut telah jauh melampaui batas maksimum cemaran logam berat menurut SNI 7387:2009 yaitu 0.25 mg/kg. Logam lainnya yaitu cadmium dan arsen berturut-turut memiliki kadar 0.0794 mg/kg dan 0.0225 mg/kg, keduanya masih berada di bawah batas maksimum cemaran logam berat pada pangan yaitu 0.2 mg/kg untuk cadmium dan 0.25 mg/kg untuk arsen (BSN 2009).

Gorengan berlapis tepung yang telah mengalami pemajanan asap 12 rokok memiliki kadar cobalt 0.3035 mg/kg dan chromium 2.8784 mg/kg. Jika dikuantifikasikan ke dalam 1 gorengan, gorengan tersebut memiliki kandungan 0.0061 mg cobalt dan 0.0576 g chromium. Batas aman konsumsi harian cobalt menurut FAO/WHO adalah 1 mg, sedangkan chromium 0.32 mg (IARC 1997a). Hal ini patut diwaspadai, karena batas aman konsumsi harian chromium tersebut akan terlewati jika telah mengonsumsi 6 gorengan yang terpajan asap 12 rokok.

D.

Pengaruh Pemajanan Asap Rokok terhadap Kadar Logam Berat Tertentu

pada Gorengan Berlapis Tepung

Analisis logam berat yang dilakukan terhadap gorengan berlapis tepung yang diberi pajanan asap rokok menunjukkan bahwa asap rokok menyebabkan adanya cemaran logam berat pada gorengan tersebut. Cemaran logam berat dapat teradsorpsi pada permukaan gorengan (bagian lapisan tepungnya) atau terabsorpsi ke lapisan yang lebih dalam. Selain mempelajari ada tidaknya pengaruh asap rokok terhadap kadar logam berat gorengan berlapis tepung, hal lain yang juga dipelajari adalah hubungan antara jumlah pajanan asap rokok (banyaknya rokok yang dibakar) dengan kadar logam berat pada gorengan berlapis tepung. Pembahasan berikut menjelaskan mengenai pengaruh banyaknya pajanan asap rokok terhadap kadar masing-masing logam berat pada gorengan berlapis tepung.

1.

Pengaruh Pemajanan Asap Rokok terhadap Kadar Logam Cadmium (Cd)

Hasil analisis mengenai kadar logam cadmium pada gorengan berlapis tepung yang dipajankan asap dari 1, 6, dan 12 batang rokok ditunjukkan pada Gambar 9.

24 Grafik tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pajanan asap rokok mengakibatkan peningkatan kadar logam cadmium pada gorengan berlapis tepung. Gorengan berlapis tepung yang tidak diberi pajanan asap rokok tidak terdeteksi memiliki kadar cadmium. Terjadi peningkatan kadar cadmium cukup besar dari kontrol ke gorengan yang diberi pajanan asap 1 rokok, menjadi 0.0490 mg/kg. Tetapi peningkatan yang terjadi dari gorengan yang diberi pajanan asap 1 rokok ke 6 rokok dan 6 rokok ke 12 rokok tidak cukup besar. Gorengan yang diberi pajanan asap 6 rokok memiliki kadar cadmium 0.0752 mg/kg, sedangkan gorengan yang diberi pajanan asap 12 rokok memiliki kadar cadmium 0.0794 mg/kg.

Gorengan yang telah dipajankan asap 12 rokok memiliki kadar cadmium 0.0794 mg/kg. Jumlah tersebut masih berada di bawah batas maksimum cemaran cadmium dalam pangan menurut BSN (2009) yaitu 0.2 mg/kg. Meski demikian, cadmium yang masuk ke dalam tubuh dapat terakumulasi di ginjal hingga usia 50-60 tahun (WHO 1990). Akumulasi cadmium dapat mengakibatkan penyakit seperti anemia, kanker prostat, dan kanker paru-paru. Penurunan fungsi ginjal dapat terjadi hingga mengalami gagal ginjal. Perubahan komposisi mineral pada tulang disebabkan penghambatan kerja enzim oleh cadmium, sehingga metabolisme terganggu (IOCCC 1996).

2.

Pengaruh Pemajanan Asap Rokok terhadap Kadar Logam Timbal (Pb)

Kadar logam berat timbal yang dideteksi dari gorengan yang telah diberi perlakuan pemajanan asap rokok (1, 6, dan 12) ditunjukkan pada Gambar 10.

Gambar 10. Grafik pengaruh jumlah pajanan asap rokok terhadap kadar logam timbal pada gorengan berlapis tepung

Dari grafik diketahui bahwa jumlah pajanan asap rokok yang meningkat menyebabkan kadar logam timbal pada gorengan berlapis tepung juga meningkat. Peningkatan kadar logam dari gorengan yang dipajankan 1 rokok ke 6 rokok lebih besar daripada peningkatan kadar logam dari gorengan yang dipajankan 6 rokok ke 12 rokok. Linearitas dari grafik tersebut cukup baik (R2 = 0.8879), sehingga diperkirakan jika asap rokok yang dipajankan meningkat jumlahnya, kadar logam timbal pada gorengan berlapis tepung juga akan meningkat.

Batas maksimum cemaran logam timbal pada pangan menurut BSN (2009) adalah 0.25 mg/kg. Hasil analisis menunjukkan bahwa gorengan yang diberi pajanan asap 1 rokok masih memiliki kadar timbal di bawah batas maksimum. Namun gorengan yang diberi pajanan asap 6 dan 12 rokok telah melampaui batas maksimum, serta dapat dinyatakan tidak aman untuk dikonsumsi.

25 menyebutkan bahwa timbal memiliki afinitas tinggi terhadap protein, sehingga dapat membentuk ikatan dengan hemoglobin dan protein plasma darah. Hal tersebut menyebabkan penghambatan sintesis sel darah merah yang sangat diperlukan untuk transportasi oksigen. Jika kapasitas pembentukan ikatan terlampaui, timbal dapat tertransportasikan ke sumsum tulang, hati, dan ginjal serta menyebabkan gangguan fungsional organ-organ tubuh tersebut.

3.

Pengaruh Pemajanan Asap Rokok terhadap Kadar Logam Arsen (As)

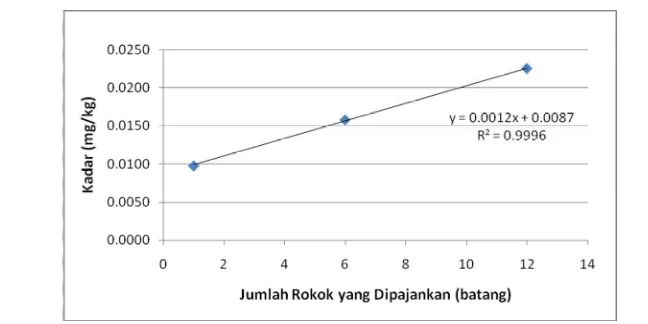

Gambar 11 berikut menunjukkan hubungan antara jumlah asap rokok yang dipajankan dengan kadar logam arsen pada gorengan berlapis tepung.

Gambar 11. Grafik pengaruh jumlah pajanan asap rokok terhadap kadar logam arsen pada gorengan berlapis tepung

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah pajanan asap rokok mengakibatkan peningkatan kadar logam arsen. Gorengan yang tidak mengalami pemajanan asap rokok tidak terdeteksi memiliki kadar arsen. Gorengan yang dipajankan asap 1 rokok meningkat kadar arsennya menjadi 0.0098 mg/kg. Peningkatan kadar arsen selanjutnya dari gorengan yang dipajankan 1 rokok ke 6 rokok dan gorengan yang dipajankan 6 rokok ke 12 rokok memiliki linearitas yang sangat baik, membentuk garis lurus (R2 = 0.9996). Karena itu, peningkatan jumlah rokok yang asapnya dipajankan diperkirakan masih akan meningkatkan kadar logam arsen pada gorengan berlapis tepung.

Gorengan yang telah dipajankan asap 12 rokok memiliki kadar arsen 0.0225 mg/kg, masih berada di bawah batas maksimum cemaran arsen dalam pangan menurut BSN (2009) yaitu 0.25 mg/kg. Meski demikian, arsen yang masuk ke dalam tubuh dapat terakumulasi. Efek kronis dari arsen adalah kerusakan pada tulang, darah, hati, saluran pernafasan, dan sistem saraf pusat.

4.

Pengaruh Pemajanan Asap Rokok terhadap Kadar Logam Cobalt (Co)

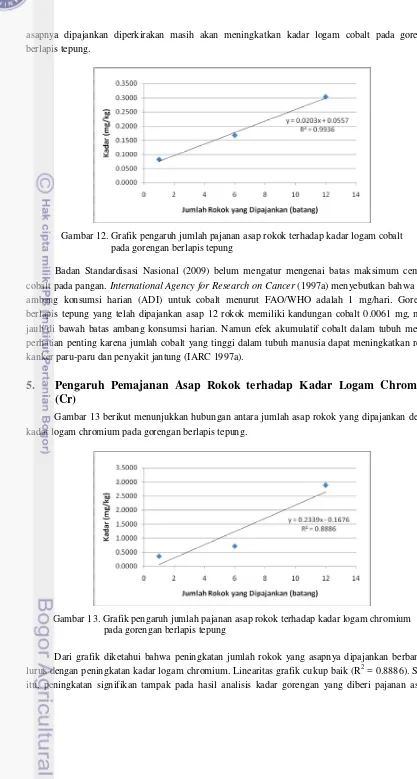

26 asapnya dipajankan diperkirakan masih akan meningkatkan kadar logam cobalt pada gorengan berlapis tepung.

Gambar 12. Grafik pengaruh jumlah pajanan asap rokok terhadap kadar logam cobalt pada gorengan berlapis tepung

Badan Standardisasi Nasional (2009) belum mengatur mengenai batas maksimum cemaran cobalt pada pangan. International Agency for Research on Cancer (1997a) menyebutkan bahwa batas ambang konsumsi harian (ADI) untuk cobalt menurut FAO/WHO adalah 1 mg/hari. Gorengan berlapis tepung yang telah dipajankan asap 12 rokok memiliki kandungan cobalt 0.0061 mg, masih jauh di bawah batas ambang konsumsi harian. Namun efek akumulatif cobalt dalam tubuh menjadi perhatian penting karena jumlah cobalt yang tinggi dalam tubuh manusia dapat meningkatkan resiko kanker paru-paru dan penyakit jantung (IARC 1997a).

5.

Pengaruh Pemajanan Asap Rokok terhadap Kadar Logam Chromium

(Cr)

Gambar 13 berikut menunjukkan hubungan antara jumlah asap rokok yang dipajankan dengan kadar logam chromium pada gorengan berlapis tepung.

Gambar 13. Grafik pengaruh jumlah pajanan asap rokok terhadap kadar logam chromium pada gorengan berlapis tepung

27 rokok ke 12 rokok, sehingga diperkirakan peningkatan jumlah rokok yang asapnya dipajankan akan meningkatkan kadar logam chromium pada gorengan berlapis tepung.

Badan Standardisasi Nasional (2009) belum mengatur mengenai batas maksimum cemaran chromium pada pangan. International Agency for Research on Cancer (1997b) menyebutkan bahwa batas ambang konsumsi harian (ADI) untuk chromium menurut FAO/WHO adalah 0.32 mg/hari. Gorengan berlapis tepung yang telah dipajankan asap 1, 6, dan rokok memiliki kandungan chromium berturut-turut 0.0071 mg, 0.0142 mg, dan 0.0576 mg. Kandungan chromium gorengan berlapis tepung yang dipajankan asap 1 dan 6 rokok memang masih jauh di bawah batas ambang konsumsi harian. Namun besarnya kandungan chromium pada gorengan yang telah dipajankan asap 12 rokok patut diwaspadai, sebab mengonsumsi 6 buah saja dari gorengan tersebut akan melebihi batas maksimum konsumsi harian. Selain itu, chromium dalam tubuh dapat meningkatkan resiko kanker paru-paru dan bersifat toksik pada sel (IARC 1997b).

E.

Perkiraan Konsumsi Logam Berat dari Gorengan Berlapis Tepung yang

Dipajankan Asap Rokok

Hasil perkiraan konsumsi logam berat dari gorengan berlapis tepung yang dipajankan asap rokok ditunjukkan pada Tabel 7 berikut. Asumsi yang digunakan yaitu gorengan berlapis tepung yang dikonsumsi berjumlah empat buah dengan berat masing-masing 20 g.

Tabel 7. Perkiraan konsumsi logam berat dari gorengan berlapis tepung yang dipajankan asap rokok No Jenis

Logam Berat

Konsumsi Logam Berat dari Gorengan yang Dipajankan Asap

(mg)

ADI menurut FAO/WHO

(mg)

Proporsi Konsumsi Logam Berat Dibandingkan dengan ADI (%) 1 Rokok 6 Rokok 12 Rokok 1 Rokok 6 Rokok 12 Rokok

1 Cadmium 0.0039 0.0060 0.0064 0.0600 6.50 10.00 10.67

2 Timbal 0.0064 0.0739 0.0955 0.2140 2.99 34.53 44.63

3 Arsen 0.0008 0.0013 0.0018 0.1280 0.63 1.02 1.41

4 Cobalt 0.0065 0.0134 0.0243 1.0000 0.65 1.34 2.43

5 Chromium 0.0283 0.0568 0.2303 0.3200 8.84 17.75 71.97

Konsumsi logam berat dari gorengan yang telah dipajankan asap 1 rokok masih cukup jauh dari batas maksimum konsumsi harian. Proporsi konsumsi keenam logam berat jika dibandingkan dengan ADI masih berada di bawah 10.00%. Logam berat dari gorengan yang telah dipajankan asap 6 rokok masih berada di bawah batas maksimum konsumsi harian, namun proporsi untuk timbal dan chromium cukup besar yaitu 34.53% dan 17.75%. Proporsi konsumsi chromium dari gorengan yang telah dipajankan asap 12 rokok sangat besar yaitu 71.97%. Logam berat lain yang juga besar proporsi konsumsinya dari gorengan yang telah dipajankan asap 12 rokok adalah timbal, yaitu 44.63%.

Secara keseluruhan, konsumsi logam berat dari empat potong gorengan yang telah mengalami pemajanan asap rokok, baik 1, 6, maupun 12 rokok, masih berada di bawah batas maksimum konsumsi harian menurut FAO/WHO untuk keenam logam tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa konsumsi logam berat tersebut baru berasal dari makanan, belum memperhitungkan sumber cemaran lain yang lebih signifikan seperti udara. Efek akumulatif dari logam-logam berat tersebut perlu diwaspadai, karena berbahaya bagi kesehatan manusia.

28 Seseorang dengan simpanan zat besi rendah akan menyerap cadmium lebih besar dibandingkan seseorang dengan simpanan zat besi normal (IPCS 1990). Cadmium yang terserap tubuh tersebut dapat terakumulasi dalam hati dan ginjal. Akumulasi cadmium di ginjal dapat berlanjut hingga usia 50-60 tahun, sementara ekskresi senyawa tersebut berlangsung sangat lama, diperkirakan antara 10-33 tahun (WHO 1990).

Studi lain oleh International Programme on Chemical Safety mengenai logam timbal menyatakan bahwa sistem metabolisme timbal dalam tubuh menyerupai metabolisme kalsium. Sebanyak 5-15% timbal yang terkonsumsi akan terserap melalui saluran pencernaan, sedangkan sisanya tidak diserap tubuh dan akan dikeluarkan melalui feses. Penyerapan timbal meningkat 45% dalam kondisi berpuasa (IPCS 1994). Dalam tubuh, logam timbal dapat tertransportasikan ke sumsum tulang, hati, dan ginjal.

Arsen adalah logam berat yang sumber paparan utamanya pada manusia berasal dari air atau makanan. Tingkat penyerapan arsen dalam tubuh beragam tergantung jenis dan valensi logam arsen tersebut. Setelah terserap tubuh, arsen terikat pada hemoglobin, leukosit, dan protein plasma, kemudian terakumulasi di hati dan ginjal. Sebanyak 60% komponen arsen dalam tubuh diekskresikan melalui urin setiap harinya (IPCS 1996).

WHO (2006) menyebutkan bahwa tingkat penyerapan logam cobalt melalui saluran pencernaan bervariasi antara 18-97% dari jumlah yang dikonsumsi, tergantung jenis senyawa dan kondisi nutrisi individu tersebut. Cobalt yang diserap tubuh terakumulasi pada berbagai organ, terbanyak pada hati. Logam berat lainnya yaitu chromium juga merupakan logam yang tingkat penyerapannya bergantung pada jenis senyawa dan valensinya. Studi menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tujuh jenis senyawa chromium melalui saluran pencernaan bervariasi antara 0.7 hingga 2% (WHO 2009).

F.

Perkiraan Deviasi Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan masih berupa permodelan, belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi (menurunkan atau meningkatkan) kadar logam berat pada gorengan. Faktor-faktor berikut dapat menurunkan kadar logam berat pada gorengan jika dibandingkan dengan hasil penelitian, yaitu:

1) Volume udara pendispersi asap rokok

Model pemajanan dibuat menggunakan smoking chamber berupa wadah kaca bertutup dengan volume 1594 cm3. Asap utama dari rokok yang dibakar terdispersi ke udara dalam wadah kaca bertutup tersebut, kemudian logam berat dalam asap rokok terjerap atau terserap oleh gorengan berlapis tepung. Di lapangan, tempat menjajakan gorengan pada gerobak memiliki ukuran 97 cm x 70 cm x 87 cm. Volume udara dalam tempat tersebut adalah 590730 cm3, jauh lebih besar dibandingkan dengan volume udara pada model pemajanan yang dilakukan. Asap rokok dari penjual gorengan terdispersi dalam udara yang bervolume besar, sehingga menurunkan kemungkinan logam berat pada asap terjerap atau terserap oleh gorengan dalam kadar yang sama dengan model pemajanan yang dilakukan.

2) Jumlah gorengan

29 kemungkinan logam berat yang terjerap atau terserap gorengan akibat perilaku merokok penjual gorengan akan lebih sedikit.

3) Permukaan yang terpajan asap rokok

Pada model pemajanan yang dilakukan, gorengan di dalam smoking chamber diletakkan dalam posisi berdiri. Hal tersebut menyebabkan permukaan gorengan yang terpajan asap rokok lebih banyak (bagian atas dan bawah gorengan terpajan asap rokok). Di lapangan, selain jumlah gorengan lebih banyak, penataan gorengan yang bertumpuk menyebabkan permukaan yang terpajan asap rokok hanya sedikit, misalnya bagian atas atau bagian samping gorengan saja. Kondisi tersebut menyebabkan logam berat yang terjerap atau terserap oleh gorengan mungkin berkurang.

4) Pergantian gorengan dan kontinuitas konsumsi rokok