WACANA KEPEMIMPINAN: ANALISIS FASE DAN MODALITAS TEKS PIDATO PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

BERDASARKAN PERSPEKTIF LINGUISTIK SISTEMIK FUNGSIONAL

Oleh

HALIMATUSSAKDIAH

087009010/LNG

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

WACANA KEPEMIMPINAN: ANALISIS FASE DAN MODALITAS TEKS PIDATO PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

BERDASARKAN PERSPEKTIF LINGUISTIK SISTEMIK FUNGSIONAL

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora

dalam Program Studi Linguistik

pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

HALIMATUSSAKDIAH

087009010/LNG

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul Tesis : WACANA KEPEMIMPINAN: ANALISIS FASE DAN MODALITAS TEKS PIDATO PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO BERDASARKAN PERSPEKTIF LINGUISTIK

FUNGSIONAL SISTEMIK Nama Mahasiswa : Halimatussakdiah

Nomor Pokok : 087009010

Program Studi : Linguistik

Menyetujui Komisi Pembimbing,

( Prof. T. Silvana Sinar, M.A, Ph.D ) ( Dr. Syahron Lubis, M.A)

Ketua Anggota

Ketua Program Studi Direktur

(Prof. T. Silvana Sinar, M.A, Ph.D) (Prof.Dr.Ir.T. Chairun Nisa B, M.Sc)

Telah diuji pada:

Tanggal : 27 Maret 2010

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : 1. Prof. T. Silvana Sinar, M.A, Ph.D Anggota : 2. Dr. Syahron Lubis, M.A.

ABSTRAK

WACANA KEPEMIMPINAN: ANALISIS FASE DAN MODALITAS

TEKS PIDATO PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUHOYONO BERDASARKAN PERSPEKTIF LINGUISTIK SISTEMIK FUNGSIONAL

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fase dan modalitas pada teks pidato Presiden Susilo Bambang Yuhoyono berdasarkan teori Linguistik Fungsional Sistemik (LSF). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data penelitian adalah bahasa yang digunakan SBY pada Teks Pidato Kenegaraan pada HUT ke-64 RI yang disampaikan oleh Presiden SBY pada saat menjelang ulang tahun negara Republik Indonesia. Dengan demikian korpus data penelitian ini adalah Teks Pidato Kenegaraan yang disampaikan SBY pada HUT ke-64 RI 2009.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan penginterpretasian data dengan melakukan kegiatan pemaparan dan deskripsi terhadap objek penelitian. Data dikumpulkan dengan teknik baca, simak dan catat. Analisis data merupakan analisis isi baik dari sudut fase maupun modalitas secara deskriptif. Analisis fase dilakukan menyangkut isi semiotik kontekstual, yang meliputi tipe fase dan sub-fase. Selanjutnya dilakukan analisis modalitas yang meliputi modalisasi dan modulasi.

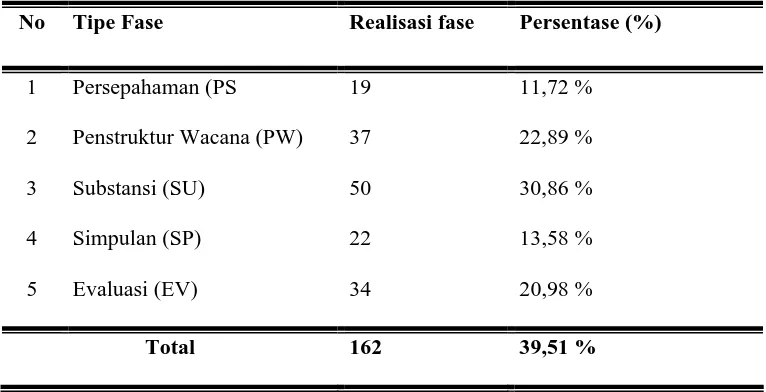

Berdasarkan hasil analisis fase diperoleh hasil penelitian bahwa dalam teks pidato Presiden SBY pada HUT ke-64 RI tahun 2009 ditemukan fase 162 (39,51 %) dan sub-fase 373 (90,97%). Selanjutnya Berdasarkan hasil analisis modalitas, dalam

teks pidato Presiden SBY tahun 2009 ditemukan modalitas 282 (68,78 %). Temuan penelitian telah menunjukkan bahwa wacana kepemimpinan SBY

teks, wacana kepemimpinan SBY menunjukkan posisi yang tidak lebih tinggi dari pendengarnya. Terlihat adanya kekuatiran dan keraguan.

ABSTRACT

DISCOURSE OF LEADERSHIP: THE PHASE ANALYSIS AND MODALITY

TEXT OF THE PRESIDENT SUSILO BAMBANG YUDHOYONO’S SPEECH BASED ON THE PERSPECTIVES OF LINGUISTICS SYSTEMIC

FUNCTIONAL

This research is intended to describe the phase and modality in The President Susilo Bambang Yudhoyono’s Speech based on The Perspectives of Linguistics Systemic-Functional (LSF). The method used in this research is descriptive qualitative method. The data of this research is none the less is the language used by SBY during the 64th celebration of Republic of Indonesia’s Independence Day on his National Speech Text. Thus the corpus of the analysis data is the SBY’s National Speech Text on the 64th celebration of Republic of Indonesia’s Independence Day.

The reseacher’s role in this research is beaing the main instrument in collecting and interpreting data by elaborating and describing the object of the research. The data are gathered using techniques such as reading, observing, and notation. The data analysis is the content analysis from the point of view of descriptive phase and modality. The phase analysis is regarding the content of contextual semantics, which comprise of the types of phases and sub-phases. Moreover the modality analysis covers modalitation and modulation.

Based on the result of phase analysis, the researcher found that in the 2009 SBY’s National Speech Text on the 64th celebration of Republic of Indonesia’s Independence Day contained 162 phases (39,51 %) and 373 sub-phases (90,97%). Moreover based on modality analysis, in the SBY’s National Speech Text on the 64th celebration of Republic of Indonesia’s Independence Day is 282 modalities (68,78 %).

high probability modality (definitive) in making promises to his people. As a speaker, the SBY’s discourse of leadership shows that his position is not higher than his audience. In other words, we could sense an amount of doubts and worries in his statements.

KATA PENGANTAR

Alhamdullilah, Puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala anugerah dan rahmad-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai rencana. Adapun judul Tesis ini yaitu Wacana Kepemimpinan: Analisis Fase dan Modalitas Teks Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Berdasarkan Perspektif Linguistik Sistemik Fungsional.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fase dan modalitas pada teks pidato Presiden Susilo Bambang Yuhoyono berdasarkan teori Linguistik Fungsional Sistemik (LSF). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data penelitian adalah bahasa yang digunakan SBY pada Teks Pidato Kenegaraan pada HUT ke-64 RI 2009 yang disampaikan oleh Presiden SBY pada saat menjelang ulang tahun negara Republik Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas aplikasi kajian LFS terhadap teks atau wacana dan memberikan sumbangan pemikiran analisis fase dan modalitas terhadap teks pidato Presiden RI.

Penyelesaian penulisan Tesis ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak sebagai berikut.

2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas sumatera Utara Prof. Dr. Ir. Chairun Nisa B, M.Sc, yang berkenan memberi kesempatan untuk menggunakan fasilitas selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Magister.

3. Prof. Tengku Silvana Sinar, M.A., Ph.D, selaku Ketua Program studi Linguistik dan pembimbing penulis, yang dengan sabar membimbing, mengkritik, memberi masukan dan arahan dalam menganalisis, menyusun dan menyelesaikan tesis ini.

4. Dr. Syahron Lubis, M.A., selaku pembimbing penulis, yang selalu bijaksana memberikan wawasan ilmiah dan masukan berharga dalam menyempurnakan penyelesaian Tesis ini.

5. Kepada para penguji Tesis, Prof. Amrin Saragih, M.A, Ph.D dan Dr. Thyrhaya Zein, M.A., yang tiada lelah dalam mengoreksi, merevisi, mengevaluasi, dan memberi solusi demi kesempurnaan Tesis ini.

6. Kepada para Dosen Program Studi Magister Linguistik Sekolah Pascasarjana USU, Bapak H. Rustam Effendi, M.A., Ph.D., Prof. Bahren Umar Siregar, Ph.D., Prof. Dr. Chairil Ansari, Dr. Eddy Setia, M.Ed., TESP., Prof. Robert Sibarani, M.S., Prof. Mbete., atas segala ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

8. Drs. P. Manurung, M.Pd., yang selalu memberikan semangat dan memberikan dukungan dengan sabar dan bijaksana serta memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan Tesis ini. Semoga bapak dan keluarga selalu sehat dan senantiasa dalam perlindungan Yang Maha Kuasa.

9. Kepada teman-teman se-angkatan 2008, yang tak hanya menjadi sahabat tapi juga sebagai keluarga (A. Zebar, Ita Khairani, Eva Tuti Harja Siregar, Nurismilida, Helmita, Erliana Siregar, Ade Kurniawan, Yusradi Usman, dan semua teman yang tak tersebut) yang selalu memotivasi dalam menyelesaikan Tesis ini. Semoga mahasiswa Magister Linguistik angkatan 2008 selalu meraih kesuksesan, amin.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih khusus dan penghargaan yang tinggi kepada kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Mansyur Nasution dan Ibunda Suriatik yang tercinta yang senantiasa berdoa, memberi perhatian, dan memberi semangat, serta memberi dukungan dengan sabar dan ikhlas. Semoga Allah menjaga dan melindungi keduanya agar selalu sehat dan senantiasa bahagia dunia-akhirat.

Ungkapan terima kasih yang teristimewa penulis haturkan kepada suami tersayang Wizman, S.Pd., yang telah merelakan untuk selalu menemani penulis dalam setiap aktivitas dan kegiatan penyelesaian Tesis ini.

Nasution yang senantiasa memberikan perhatian dan bantuan, baik moril maupun material. Keponakan yang lucu: Akhmad Reza Nasution dan Ali Topan, yang selalu memberi tawa dan senyum, semoga keduanya menjadi anak yang sholeh. Ucapan terima kasih kepada teman-teman yang baik, Windi, Sutoyo, Maya, Euis Qomariah, Eci, Rosi, dan Yuni. Semoga Allah menyayangi kita semua.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah banyak membantu penulis baik moril, materil, dan dukungan doa selama penulis mengikuti pendidikan sampai selesai. Mohon maaf lahir dan batin apabila mungkin terdapat kekhilafan dan kesalahan yang terjadi selama mengikuti pendidikan sampai penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari Tesis penelitian ini belum sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran-saran dan masukan yang dapat menyempurnakan tulisan ilmiah ini dan menambah wawasan penulis. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2010

RIWAYAT HIDUP 1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Halimatussakdiah Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl. Lahir : Delitua, 22 Nopember 1982

Agama : Islam

Status : Menikah

Telp. : (061) 76340957

HP : 08126444652

Alamat : Delitua Gang Mesjid No. 40 A Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang Kode Pos 20355

2. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri No. 101800 Delitua

SMP : MTS Swasta Yayasan Pendidikan Islam SMA : SMA Swasta Yayasan Pendidikan Islam

S1 :UNIMED - Jurusan Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia 3. Pengalaman kerja

1. Staf Pengajar SD Negeri 101800 Delitua Kabupaten Deli Serdang tahun 2005-sekarang.

2. Staf Pengajar SD /SMP AR-Rahman Full Day School Medan tahun 2006-sekarang.

4. Penulisan Karya Ilmiah/Penelitian

1. Analisis Citra Estetika Islami Dalam Puisi “Perawan Mencuri Tuhan” Karya Amien Wangsitalaja. Seminar Internasional Budaya Melayu Serumpun Kerjasama Program Studi Linguistik SPs-USU dengan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya (2009).

2. The Importance of The Supervision towards Teacher’s certificational Policy in Achieving The Progress of Educational Quality. The 1st Internasional Symposium on Education, Auditorium USU Medan (2009). 3. Wacana Kepemimpinan: Analisis Fase Teks Pidato Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono Berdasarkan Perspektif Linguistik fungsional. Seminar Lokal Mahasiswa Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana USU, Berastagi (2010).

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ... v

ABSTRACT ... vi

KATA PENGANTAR ... ... vii

RIWAYAT HIDUP... xi

DAFTAR ISI ... xii

DAFTAR TABEL ... xv

DAFTAR GAMBAR ... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ... xviii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 7

1.3 Tujuan Penelitian... 7

1.4 Manfaat Penelitian ... 8

1.5 Klarifikasi Istilah ... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI ... 12

2.1 Pendahuluan ...………...………... 12

2.2 Kerangka Teori... 12

2.2.1 Linguistik Sistemik Fungsional... 12

2.2.2 Analisis Wacana... 14

2.2.3 Wacana sebagai media komunikasi... 16

2.2.4 Teks dan Konteks dalam Pemakaian Bahasa ... 18

2.2.6 Analisis Fase... 26

2.2.6.1 Konsep Teori ... 26

2.2.6.2 Fase atau Fungsi Makro ... 29

2.2.6.3 Sub-fase atau Fungsi Mikro ... 30

2.2.7 Metafungsi Bahasa ... 38

2.2.8 Modalitas ... 40

2.2.8.1 Konsep teori ... . 40

2.2.8.2 Jenis Modalitas (Types of Modality)... 41

2.3 Penelitian Terdahulu... 46

2.4 Konstruk Analisis Penelitian .... ... 56

BAB III METODE PENELITIAN ... 57

3.1 Pendahuluan ... 57

3.2 Jenis Penelitian ... 57

3.3 Data dan Sumber Data ... 59

3.4 Pengumpulan Data ... 60

3.5 Metode dan Teknik Analisis Data ... 60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN... ... 62

4.1 Pendahuluan ... 62

4.2 Temuan Penelitian Fase dan Subfase... 63

4.3 Temuan Penelitian Modalitas... 72

BAB IV V SIMPULAN DAN SARAN ... 94

5.1 Simpulan ... ... 94

5.2 Saran... 96

DAFTAR TABEL

No. Judul Halaman

1 Jenis Fase WKT ... 29

2 Jenis sub-fase WKT ... 31

3 Tipe Fase ... 37

4 Tipe Sub-fase ... 38

5 Modalitas-modalization dan modulation... 42

6 Nilai Modalitas ... 42

7 Jenis dan Nilai Modalitas 43

8 Jenis modalitas dalam dua bahasa: bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ... 45

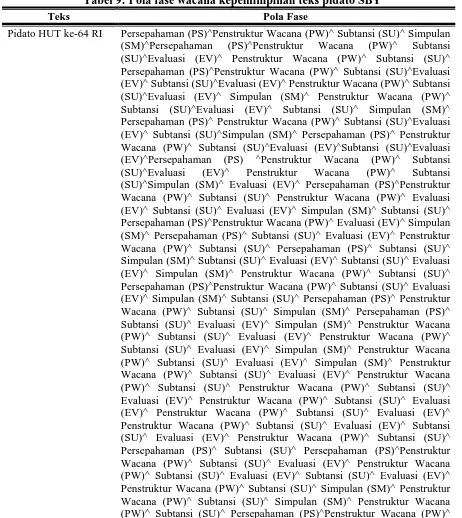

9 Pola fase wacana kepemimpinan teks pidato SBY ... 64

10 Contoh Realisasi Klausa Tipe Fase Teks Pidato Presiden SBY... 65

11 Contoh Realisasi Klausa Sub-Fase Teks Pidato Presiden SBY ... 68

12 Contoh Klausa Modalisasi-Probabilitas ... 75

13 Contoh Klausa Modalisasi-Keseringan ... 76

14 Contoh Klausa Modulasi-Keharusan ... 77

15 Contoh Klausa Modulasi Kecendrungan ... 78

16 Realisasi Fase Teks Pidato Presiden SBY ... 88

17 Hasil Data Fase Teks Pidato Presiden SBY ... 89

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Halaman

1 Teks Pidato Presiden SBY HUT Ke-64 RI 2009 ... 104 2 Analisis Data Fase Teks Pidato Presiden SBY

HUT Ke-64 RI 2009 ... 120 3 Analisis Data Sub-Fase dan Modalitas Teks

ABSTRAK

WACANA KEPEMIMPINAN: ANALISIS FASE DAN MODALITAS

TEKS PIDATO PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUHOYONO BERDASARKAN PERSPEKTIF LINGUISTIK SISTEMIK FUNGSIONAL

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fase dan modalitas pada teks pidato Presiden Susilo Bambang Yuhoyono berdasarkan teori Linguistik Fungsional Sistemik (LSF). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data penelitian adalah bahasa yang digunakan SBY pada Teks Pidato Kenegaraan pada HUT ke-64 RI yang disampaikan oleh Presiden SBY pada saat menjelang ulang tahun negara Republik Indonesia. Dengan demikian korpus data penelitian ini adalah Teks Pidato Kenegaraan yang disampaikan SBY pada HUT ke-64 RI 2009.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan penginterpretasian data dengan melakukan kegiatan pemaparan dan deskripsi terhadap objek penelitian. Data dikumpulkan dengan teknik baca, simak dan catat. Analisis data merupakan analisis isi baik dari sudut fase maupun modalitas secara deskriptif. Analisis fase dilakukan menyangkut isi semiotik kontekstual, yang meliputi tipe fase dan sub-fase. Selanjutnya dilakukan analisis modalitas yang meliputi modalisasi dan modulasi.

Berdasarkan hasil analisis fase diperoleh hasil penelitian bahwa dalam teks pidato Presiden SBY pada HUT ke-64 RI tahun 2009 ditemukan fase 162 (39,51 %) dan sub-fase 373 (90,97%). Selanjutnya Berdasarkan hasil analisis modalitas, dalam

teks pidato Presiden SBY tahun 2009 ditemukan modalitas 282 (68,78 %). Temuan penelitian telah menunjukkan bahwa wacana kepemimpinan SBY

teks, wacana kepemimpinan SBY menunjukkan posisi yang tidak lebih tinggi dari pendengarnya. Terlihat adanya kekuatiran dan keraguan.

ABSTRACT

DISCOURSE OF LEADERSHIP: THE PHASE ANALYSIS AND MODALITY

TEXT OF THE PRESIDENT SUSILO BAMBANG YUDHOYONO’S SPEECH BASED ON THE PERSPECTIVES OF LINGUISTICS SYSTEMIC

FUNCTIONAL

This research is intended to describe the phase and modality in The President Susilo Bambang Yudhoyono’s Speech based on The Perspectives of Linguistics Systemic-Functional (LSF). The method used in this research is descriptive qualitative method. The data of this research is none the less is the language used by SBY during the 64th celebration of Republic of Indonesia’s Independence Day on his National Speech Text. Thus the corpus of the analysis data is the SBY’s National Speech Text on the 64th celebration of Republic of Indonesia’s Independence Day.

The reseacher’s role in this research is beaing the main instrument in collecting and interpreting data by elaborating and describing the object of the research. The data are gathered using techniques such as reading, observing, and notation. The data analysis is the content analysis from the point of view of descriptive phase and modality. The phase analysis is regarding the content of contextual semantics, which comprise of the types of phases and sub-phases. Moreover the modality analysis covers modalitation and modulation.

Based on the result of phase analysis, the researcher found that in the 2009 SBY’s National Speech Text on the 64th celebration of Republic of Indonesia’s Independence Day contained 162 phases (39,51 %) and 373 sub-phases (90,97%). Moreover based on modality analysis, in the SBY’s National Speech Text on the 64th celebration of Republic of Indonesia’s Independence Day is 282 modalities (68,78 %).

high probability modality (definitive) in making promises to his people. As a speaker, the SBY’s discourse of leadership shows that his position is not higher than his audience. In other words, we could sense an amount of doubts and worries in his statements.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melalui bahasa, manusia membangun gambaran mental untuk memaknai kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan pribadinya maupun antara anggota masyarakat di lingkungannya. Bahasa juga membantu manusia membentuk suatu kelompok sosial, memenuhi kebutuhannya untuk dapat hidup bersama di lingkungan masyarakat dan menjadi sebuah sarana akulturasi, kesadaran diri, ekspresi, perasaan, sikap dan pikiran atau gagasan tertentu termasuk di dalamnya sebagai amalan bagi sebuah kepemimpinan, kekuasaan maupun praktik-praktik sosial lainnya.

Disadari bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai sarana komunikasi, karena satu-satunya alat ekspresi dan alat realisasi makna dalam komunikasi verbal adalah bahasa. Dalam hal ini fungsi bahasa yang utama adalah melakukan sesuatu yaitu sarana penyampaian makna dari penutur kepada pendengar.

lingkungan manusia lainnya melalui interaksi sosial yang direalisasikan dengan makna. Bahasa yang dipergunakan oleh manusia sesungguhnya untuk memahami, menjembatani, dan mengkomunikasikan hal-hal yang berhubungan dengan pengalaman sosial manusia itu sendiri. Bahasa memang merupakan salah satu penerjemahan yang dapat dipahami mengenai realitas kehidupan. Hal ini membuktikan pentingnya bahasa dalam kehidupan manusia sebagai alat komunikasi.

Komunikasi tersebut mengandung teks yang lengkap yaitu sesuatu untuk dibicarakan. Teks selalu berdampingan dengan “konteks” yang akan memberikan wawasan yang lebih dalam terhadap bagaimana makna dikaitkan dengan tuturan bahasa. Teks dan konteks tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan dua hal dari proses yang sama. Perpaduan teks dan konteks lebih lanjut disebut wacana. Artinya, sebuah teks disebut wacana berkat adanya konteks.

Salah satu bentuk wacana yang sering mendapat kajian dari berbagai aspek adalah teks pidato. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat Teks Pidato Presiden SBY untuk diteliti. Teks ini lebih lanjut disebut sebagai “Wacana Kepemimpinan SBY”. Teks pidato dalam konteks komunikasi, disebut sebagai wacana lisan yang dituliskan. Sebagai teks pidato Presiden nuansa makna dan realisasi wacana kepemimpinan tersebut memperlihatkan kajian strategis dan politis, yang memuat situasional (register) yang berkaitan dengan pemerintahan. Segala sesuatu yang diungkapkan dalam wacana kepemimpinan menghegemoni baik itu secara kultural maupun secara ideologis. Dalam hal ini, wacana menjadi distributor bagi situasional, budaya dan ideologi atau bahkan doktrin tertentu sehingga perilaku aktual orang di bawah kepemimpinannya menjadi sesuai dengan keinginannya. Tujuan penggunaan wacana bagi suatu kepemimpinan adalah untuk mempengaruhi objek yang dipimpin. Setiap wacana membawa register (situasional), budaya dan ideologi (Sinar, 2004), pada akhirnya wacana akan berperan sebagai distributor dan akan mempengaruhi beragam bentuk representasi sosial dalam masyarakat.

Dalam penelitian wacana kepemimpinan ini, peneliti memandang teks dan makna selalu seiring dan tidak dapat dipisahkan. Artinya memahami makna teks wacana kepemimpinan tidak bisa difokuskan hanya pada pemahaman tentang teks itu sendiri, tetapi juga difokuskan terhadap pemahaman tentang konteks yang menyertai teks tersebut. Secara harfiah dijelaskan bahwa satu pengertian bahasa terhadap konteks sosial, kaidah leksikogramatika perlu disetalikan dengan sistem-sistem linguistik lain yang terealisasi secara semantik dan fonologi serta dengan konteks sosial. Dalam penelitian ini, peneliti menyetalikan faktor bahasa dalam hal ini penulis memilih modalitas dengan faktor konteks yaitu fase. Adanya petunjuk bahwa penyetalian ini merupakan interaksi sosial saling bertukar pengalaman dan tahapan-tahapan dalam kehidupan di dalam bahasa. Dalam hal ini, penelitian wacana kepemimpinan ini dibedah dengan analisis Linguistik Sistemik Fungsional. Demikian halnya sesuatu yang menjadi dasar perkembangan sistem makna terhadap wacana kepemimpinan juga dijelaskan melalui Linguistik Sistemik Fungsional dengan orientasi fase dan modalitas.

pada tataran register sebagai konfigurasi sumber makna linguistik bagi setiap penutur dalam suatu budaya. Penutur atau penulis wacana secara spesifik terikat kepada situasi generik dan fase digunakan untuk mencirikan instansiasi yang dinamis dari pilihan-pilihan register dalam mengejawantahkan wacana.

Selanjutnya modalitas (modality) wujudnya terletak pada tataran metafungsi bahasa (interpersonal) dan kaitannya dengan konteks sosial pada aspek situasional (register) yang berada dalam semantik wacana (discourse semantics). Menurut Saragih (2001: 79) modalitas adalah pandangan, pendapat pribadi, sikap atau komentar pemakai bahasa terhadap paparan pengalaman yang disampaikannya dalam interaksi.

sikap, atau komentar Presiden SBY terhadap ungkapan pengalamannya yaitu bentuk representasi sosial dalam masyarakat.

B

Beerrhhuubbuunnggaannddeennggaanndduuaapprraaddiiggmmaaddiiaattaass,, ddeennggaannmmeellaakkuukkaann aannaalliissiisswwaaccaannaa k

keeppeemmiimmppiinnaann pprreessiiddeenn SSBBYY,, ppeenneelliittii mmaammppuu mmeemmbbeebbeerrkkaann tteekkss ppiiddaattoo PPrreessiiddeenn S

SBBYY aappaa aaddaannyyaa mmuuaattaann iimmpplleemmeennttaassii,, kkeebbeerrhhaassiillaann bbeelliiaauu mmeewwuujjuuddkkaann cciittaa--cciittaa n

naassiioonnaall.. PPeemmaahhaammaann tteennttaanngg hhaall ddiimmaakkssuudd jjeellaass ssaannggaatt bbeerrgguunnaa sseebbaaggaaii p

peerrttiimmbbaannggaannbbaaggiibbaannggssaaaattaauurraakkyyaattIInnddoonneessiiaauunnttuukk mmeemmbbeerriidduukkuunnggaann,,aapprreessiiaassii a

attaauummeemmbbeerriikkrriittiikktteerrhhaaddaapp PPrreessiiddeennSSBBYYddaallaammmmeewwuujjuuddkkaanncciittaa--cciittaannaassiioonnaall.. B

Beerrddaassaarrkkaann kkaajjiiaann ssiittuuaassiioonnaall aattaass ffeennoommeennaa wwaaccaannaa kkeeppeemmiimmppiinnaann s

seebbaaggaaiimmaannaa ddiibbeerriikkaann ppaaddaa llaattaarr bbeellaakkaanngg ddii aattaass,, aannaalliissiiss ffaassee ddaann mmooddaalliittaass t

teerrhhaaddaappwwaaccaannaakkeeppeemmiimmppiinnaannPPrreessiiddeennSSBBYYmmeennjjaaddiiuurrggeenn..PPeenneelliittiimmeemmiilliihhjjuudduull “

“WWaaccaannaa KKeeppeemmiimmppiinnaann:: AAnnaalliissiiss FFaassee ddaann MMooddaalliittaass TTeekkss PPiiddaattoo PPrreessiiddeenn SSBBYY b

beerrddaassaarrkkaannPPeerrssppeekkttiiffLLiinngguuiissttiikkFFuunnggssiioonnaallSSiisstteemmiikk””..AAddaappuunntteekkssppiiddaattoopprreessiiddeenn h

haannyyaaddiibbaattaassiippaaddaatteekkssHHUUTTkkee--6644RRII22000099yyaannggddiissaammppaaiikkaann oolleehh PPrreessiiddeenn SSBBYY p

paaddaa ssaaaatt mmeennjjeellaanngg uullaanngg ttaahhuunn nneeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa,, tteeppaattnnyyaa ssaattuu hhaarrii s

seebbeelluumm ttaannggggaall uullaanngg ttaahhuunn kkeemmeerrddeekkaaaann.. PPeemmiilliihhaann tteekkss ppiiddaattoo kkeemmeerrddeekkaaaann RRII 2

2000099,, kkaarreennaa tteekkss tteerrsseebbuutt mmeerreefflleekkssiikkaann sseejjaarraahh ddaann ppeerrjjuuaannggaann bbaannggssaa IInnddoonneessiiaa.. D

Daallaammppiiddaattootteerrsseebbuutt,,bbaannggssaaIInnddoonneessiiaaddiiaajjaakkuunnttuukkmmeennggiinnggaattkkeemmbbaalliisseejjaarraahhddaann p

peerrjjuuaannggaann bbaannggssaa,, sseerrttaa mmeemmoottiivvaassii ppeerrjjaallaannaann ddaann kkeemmaajjuuaann kkeehhiidduuppaann bbaannggssaa I

1

1..22 RRuummuussaannMMaassaallaahh

Penelitian ini dimaksudkan untuk memaknai perilaku semiotik Presiden SBY yang terepresentasi dalam teks pidato HUT ke-64 RI 2009 yang menjadi data penelitian. Dengan demikian masalah penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

1

1.. BBaaggaaiimmaannaa ssttrruukkttuurr ffaassee wwaaccaannaa kkeeppeemmiimmppiinnaann tteekkss ppiiddaattoo PPrreessiiddeenn SSBBYY H

HUUTTkkee--6644RRII22000099?? 2

2. . BBaaggaaiimmaannaa ssttrruukkttuurr mmooddaalliittaass wwaaccaannaa kkeeppeemmiimmppiinnaann tteekkss ppiiddaattoo PPrreessiiddeenn S

SBBYYHHUUTTkkee--6644RRII22000099?? 3

3.. MMeennggaappaa tteerrjjaaddii rreepprreesseennttaassii mmaakknnaa ffaassee ddaann mmooddaalliittaass sseebbaaggaaiimmaannaa d

diitteemmuukkaannddaallaammwwaaccaannaakkeeppeemmiimmppiinnaanntteekkssppiiddaattooPPrreessiiddeennSSBBYYHHUUTTkkee- -6

644RRII22000099??

1

1..33 TTuujjuuaannPPeenneelliittiiaann

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1

1. . MMeennddeesskkrriippssiikkaann ssttrruukkttuurr ffaassee wwaaccaannaa kkeeppeemmiimmppiinnaann tteekkss ppiiddaattoo PPrreessiiddeenn S

SBBYYHHUUTTkkee--6644RRII22000099.. 2

2. . MMeennddeesskkrriippssiikkaann ssttrruukkttuurr mmooddaalliittaass wwaaccaannaa kkeeppeemmiimmppiinnaann tteekkss ppiiddaattoo P

PrreessiiddeennSSBBYYHHUUTTkkee--6644RRII22000099.. 3

3. . MMeennddeesskkrriippssiikkaann mmaakknnaa ffaassee ddaann mmooddaalliittaass wwaaccaannaa kkeeppeemmiimmppiinnaann tteekkss p

1.4 Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memperluas aplikasi kajian LFS terhadap teks atau wacana berbahasa Indonesia karena sebagian besar kajian LSF diterapkan dalam teks berbahasa Inggris.

2. Memberikan pemahaman analisis fase pada teks pidato berdasarkan persfektif LSF.

3. Memberikan pemahaman analisis modalitas pada teks pidato berdasarkan persfektif LSF.

4. Memberikan sumbangan pemikiran LSF terhadap teks pidato Presiden RI. 5. Menjadi rujukan yang dapat diperluas untuk mengkaji berbagai wacana atau

teks lainnya.

Secara praktis manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini dapat memberi pemahaman bagi masyarakat Indonesia bagaimana perilaku semiotik Presiden SBY, yang perilaku semiotik ini mencerminkan tindakan seorang presiden dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala negara dalam mewujudkan pembangunan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

sehingga masyarakat bisa mengkritisi kebijakan presiden yang tidak sinkron.

1.5 Klarifikasi Istilah

a. Analisis wacana: adalah suatu disiplin ilmu yang berusaha mengkaji penggunaan bahasa yang nyata dalam komunikasi bahasa secara terpadu dalam arti tidak terpisah-pisah, semua unsur bahasa terikat pada konteks pemakaian bahasa.

b. Fase (phasal): wujudnya terletak pada tataran metafungsi bahasa (tekstual) dan kaitannya dengan konteks sosial pada aspek situasional (register) yang berada dalam sarana (mode).

c. Ideologi: konstruksi atau konsep sosial yang menentukan apa seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan seseorang sebagai anggota masyarakat

d. Klausa: unit tata bahasa tertinggi yang sekaligus membawa ketiga metafungsi e. Konteks: segala sesuatu yang mendampingi (pemakaian) bahasa atau teks

yang terdiri atas konteks ideologi, konteks budaya, dan konteks situasi.

f. Konteks budaya: aktivitas sosial terharap untuk mencapai suatu tujuan. Dengan pengertian ini konteks budaya mencakup tiga hal, yaitu 1) batasan kemungkinan ketiga unsur konteks situasi, 2) tahap yang harus dilalui dalam satu interaksi sosial, 3) tujuan yang akan dicapai dalam interaksi sosial.

h. LSF: teori linguistik sistemik fungsional yang memfokuskan pada kajian linguistik tentang makna dan semua makna merupakan fungsi dalam teks. i. Metafungsi bahasa: diartikan sebagai fungsi bahasa dalam pemakaian bahasa

oleh penutur bahasa yang terdiri atas memaparkan pengalaman (Ideasional function), mempertukarkan pengalaman (interpersonal function), dan merangkai pengalaman (textual function).

j. Modalisasi: pandangan atau pendapat pribadi pemakai bahasa terhadap proposal dalam suatu interaksi.

k. Modalitas (modality): pandangan, pertimbangan atau pendapat pribadi pemakai bahasa terhadap makna paparan pengalaman dalam klausa yang disampaikannya dalam interaksi. Wujud modalitas terletak pada tataran metafungsi bahasa (interpersonal) dan kaitannya dengan konteks sosial pada aspek situasional (register) yang berada dalam semantik wacana (discourse semantics).

l. Modulasi: pandangan atau pendapat pribadi pemakai bahasa terhadap proposal dalam suatu interaksi.

n. Semiotik konotatif: semiotik yang memiliki arti, tetatpi tidak memiliki ekspresi atau bentuk. Oleh karena itu, semiotik konotatif meminjam atau menggunakan ekspresi atau semiotik bentuk lain, yaitu; konteks situasi, konteks budaya, konteks ideologi.

o. Teks: dibatasi sebagai unit bahasa yang fungsional dalam konteks sosial. Dengan demikian teks adalah unit arti (semantik).

p. Wacana: merupakan rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam satu kesatuan koheren, yang dibentuk oleh unsur-unsur segmental maupun nonsegmental bahasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Pendahuluan

Untuk mendekati permasalahan sehubungan dengan variabel penelitian ini ada beberapa teori yang dianggap relevan yang akan digunakan. Kerangka teori dimaksud yaitu: linguistik sistemik fungsional, analisis wacana, wacana sebagai media komunikasi, teks dan konteks dalam pemakaian bahasa, wacana kepemimpinan, analisis fase, metafungsi bahasa, dan modalitas. Teori-teori tersebut lebih lanjut dijelaskan berikut ini.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Linguistik Sistemik Fungsional

bahasa, wacana atau teks merupakan sebuah aktivitas semiotik. Semiotik pemakaian bahasa terdiri dari semiotik denotatif dan semiotik konotatif.

Semiotik denotatif memiliki arti dan bentuk. Dalam pemakaian bahasa semiotik denotatif terbentuk dalam hubungan antar strata (level) aspek bahasa yang terdiri atas arti (semantics), tata bahasa (lexicogrammar), dan bunyi (phonology) atau tulisan (graphology). Semiotik denotatif bahasa menunjukan bahwa arti direalisasikan oleh bentuk yang selanjutnya direalisasikan oleh ekspresi. Semiotik denotasi bahasa menunjukan bahwa semantik direalisasikan tata bahasa dan tatabahasa direalisasikan oleh bunyi (fonologi) dalam bahasa lisan atau tulisan (grafology) dalam bahasa tulisan.

2.2.2 Analisis Wacana

Analisis wacana muncul sebagai suatu reaksi terhadap linguistik murni yang tidak bisa mengungkap hakikat bahasa secara sempurna. Dalam hal ini para pakar analisis wacana mencoba untuk memberikan alternatif dalam memahami hakikat bahasa tersebut. Analisis wacana mengkaji bahasa secara terpadu dalam arti tidak terpisah-pisah, semua unsur bahasa terikat pada konteks pemakaian bahasa (Darma: 2009: 15). Oleh karena itu, analisis wacana sangat penting untuk memahami hakikat bahasa dan prilaku berbahasa.

Cutting (2002: 1) mengatakan bahwa analisis wacana merupakan pendekatan yang mengkaji relasi antara bahasa dengan konteks yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, analisis wacana mampu membawa kita mengkaji latar sosial dan latar budaya penggunaan suatu bahasa. Dengan kata lain, analisis wacana mampu meneliti bahasa lebih dari sekedar menggambarkannya, tetapi dapat pula membantu kita memahami aturan-aturannya yang menjadi bagian dari pengetahun pengguna bahasa yang tercermin dalam komunikasi sehari-harinya (Paltridge, 2000).

Analisis wacana dalam konteks sosial diartikan sebagai praktik pemakaiannya. Karena bahasa adalah aspek sentral dari penggambaran suatu subjek, dan lewat bahasa ideologi terserap di dalamnya. Analisis wacana digunakan untuk menemukan makna yang dimaksud oleh pembicara dalam wacana lisan, atau oleh penulis dalam wacana tulis, dan juga mengkaji bagaimana bahasa menjadi penuh makna dan padu bagi pemakainya. Selain itu lewat analisis wacana kita bukan hanya mengetahui bagaimana isi teks, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Dengan melihat bagaimana bangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih dapat melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks.

2.2.3 Wacana sebagai media komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Pada umumnya komunikasi dilakukan dengan menggunakan bahasa (lisan dan tulis) yang dapat dimengerti oleh kedua pihak.

Komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Komponen tersebut antara lain sebagai berikut (Darma, 2009: 9).

1. Pengirim atau komunikator (sender) adalah pihak yang mengumumkan pesan kepada pihak lain (addressor).

2. Penerima atau komunikan (receiver) adalah pihak yang menerima pesan (addresser) dari pihak lain.

3. Pesan (message) adalah isi atau maksud ang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain.

4. Umpan balik (feedback) adalah tanggapan dari penerima pesan atau isi pesan yang disampaikan.

teratur, sistematis, dalam satu kesatuan koheren, yang dibentuk oleh unsur-unsur segmental maupun nonsegmental bahasa.

Jadi, wacana adalah proses komunikasi yang menggunakan simbol-simbol, yang berkaitan dengan interpretasi dan peristiwa-peristiwa di dalam sistem kemasyarakatan yang luas. Melalui pendekatan wacana pesan-pesan komunikasi, seperti kata-kata, frase, kalimat, gambar, dan lain-lain, tidak bersifat netral dan steril. Eksistensinya ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya, konteks peristiwa yang berkenaan dengannya, situasi masyarakat luas yang melatarbelakangi keberadaannya, dan lain-lain.

2.2.4 Teks dan Konteks dalam Pemakaian Bahasa

Teks merupakan hasil proses wacana. Di dalam proses tersebut, terdapat nilai-nilai, ideologi, emosi, kepentingan-kepentingan, dan lain-lain. Dengan demikian memahami makna suatu teks itu, tidak bisa dilepaskan dari hanya pemahaman tentang teks itu tersendiri, namun juga harus memahami tentang konteks yang menyertai teks tersebut. Jika salah dalam menafsirkan konteksnya maka pemahaman makna dan pesan teks akan terhambat. Perpaduan teks dan konteks disebut wacana. Artinya, sebuah teks disebut wacana berkat adanya konteks.

tertulis (written texts). Ruang lingkup analisis wacana selain merujuk pada wujud objektif paparan bahasa berupa teks, juga berkaitan dengan dunia acuan konteks.

Pada pihak lain, Sumarlam (2005: 47) menyatakan bahwa konteks wacana adalah aspek internal wacana dan segala sesuatu yang secara eksternal melingkupi sebuah wacana. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konteks wacana secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu konteks bahasa dan konteks luar bahasa. Halliday dan Hasan (1992: 14) menandai konteks bahasa / koteks itu sebagai konteks internal wacana (internal discourse context) sedangkan segala sesuatu yang melingkupi wacana, baik konteks situasi maupun konteks budaya sebagai konteks eksternal wacana (external discourse contex ).

Senada dengan uraian di atas, Saragih dalam Persfektif LFS (2006: 4), juga memaparkan bahwa konteks merupakan wahana terbentuknya teks. Tidak ada teks tanpa konteks. Konteks mengacu pada segala sesuatu yang mendampingi teks. Konteks mencakup, yakni (1) konteks linguistik/ konteks internal dan (2) konteks sosial / konteks eksternal.

Dengan batasan diatas, dapat dipahami bahwa konteks memiliki dua bentuk :(1) Konteks Linguistik/konteks internal (konteks bahasa / koteks)(2) Konteks sosial/konteks eksternal (konteks luar bahasa).

a) Konteks Linguistik

Konteks Linguistik mengacu kepada unit linguistik lain yang mendampingi satu unit yang sedang dibicarakan. Unit linguistik lain yang mendampingi suatu unit linguistik yang sedang dibicarakan sering juga disebut konteks internal atau koteks (cotext). Dikatakan konteks internal karena konteks ini berada di dalam dan merupakan bagian dari teks yang dibicarakan.

b) Konteks Sosial

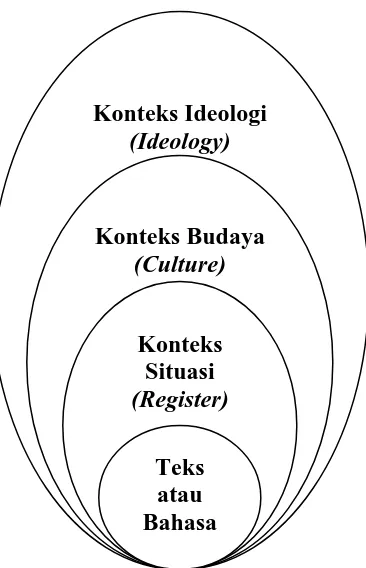

Gambar 1: Hubungan Konteks dengan Bahasa (adaptasi dari Martin, 1992) Saragih (2006) konteks yang paling konkret adalah konteks situasi karena konteks ini langsung berhubungan dengan bahasa atau teks. Dengan kata lain, konteks situasi adalah jembatan konteks sosial kepada bahasa. Konteks yang sangat abstrak adalah konteks ideologi karena unsur ini paling jauh dari teks. Antara konteks situasi dan konteks ideologi terdapat konteks budaya. Semua konteks menggunakan bahasa sebagai alat realisasinya, sehingga untuk dapat memahami makna suatu bahasa, sesorang harus dapat mengenal semua konteks tersebut. Konteks situasi dalam pandangan Halliday (1978) terdiri dari tiga komponen yaitu ‘medan’(field), ‘pelibat’(tenor), ‘sarana’ (mode). Medan (field) wacana menunjuk pada hal yang sedang terjadi, pada sifat tindakan sosial yang sedang berlangsung, apa sesungguhnya yang sedang disibukkan oleh pelibat, yang di dalamnya bahasa ikut serta sebagai

Konteks Ideologi (Ideology)

Konteks Budaya (Culture)

Konteks Situasi (Register)

unsur pokok tertentu. Pelibat (tenor) wacana menunjuk pada orang-orang yang mengambil bagian, pada sifat para pelibat, kedudukan dan peranan mereka. Sarana (mode) wacana menunjuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa, hal yang diharapkan oleh para pelibat diperankan bahasa dalam situasi itu; organisasi simbolik teks, kedudukan yang dimilikinya, dan fungsinya dalam konteks termasuk salurannya (Halliday dan Hasan, 1992 : 16). Halliday (1994) menyatakan bahwa konteks situasi terdiri dari tiga komponen, yaitu field (medan), participant (pelibat), dan mode (sarana). Dengan pengertian tersebut Saragih (2006: 194) menyatakan bahwa unsur konteks situasi terjadi tiga komponen yaitu apa (medan atau isi) yang dibicarakan, siapa (pelibat atau orang) yang membicarakan suatu bahasan– pelaku atau tepatnya peran interaksi antara yang terlibat dalam penciptaan teks, dan yang terakhir bagaimana (sarana atau cara) pembicara ini dilakukan. Berdasarkan uraian Saragih dapat dibuat contoh sebagai berikut: misalnya, sebuah pidato yang membicarakan tentang hari ulang tahun negara (medan atau isi) yang melibatkan seorang Presiden (pelibat atau orang) upacara kenegaraan dengan interaksi satu arah saja (sarana atau cara). Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa apa (medan atau isi) yang dibicarakan adalah tentang HUT RI, dibicarakan oleh pelibat yaitu seorang Presiden dengan cara penyampaian interaksi satu arah, karena yang digunakan pelibat adalah pidato yang dilaksanakan pada upacara kenegaraan.

Menurut KBBI (2005) kepemimpinan adalah perihal pemimpin; cara memimpin. Menurut Aman (2006) kepemimpinan adalah salah satu aspek kehidupan sosial yang penting dan senantiasa mendapat keutamaan manusia. Dalam setiap masyarakat dan organisasi sama ada dari tahap terkecil hinggalah ke tahap paling besar secara wajar timbul dua kelompok yang berbeda peranan sosialnya, yaitu pemimpin sebagai golongan kecil yang terpilih dan sebagian besar kelompok yang dipimpin.

Kepemimpinan dalam masyarakat sangat penting karena menjadi bagian utama bahwa kestabilan, keharmonisan, dan kesejahteraan suatu masyarakat bergantung pada pemimpinnya (Kartodirdjo, 2004). Kepemimpinan merupakan proses interaksi antara seseorang (pemimpin) dengan sekelompok orang yang menyebabkan orang seorang atau kelompok berbuat yang sesuai dengan kehendak pemimpin (Nawawi,1993:72). Pemimpin adalah tangan yang berperan membina dan membimbing suatu bangsa dan sebuah negara. Jatuh dan bangun suatu bangsa dan negara tergantung pada pemimpinnya. Menurut Fairlouch (2000) the prominence of leaders in political process has increased.

Memimpin negara merupakan salah satu proses sosial yang penting. Dalam proses kepemimpinan, peranan bahasa menjadi alat untuk kepentingan politik. Hal ini sesuai dengan pandangan Fairlouch (2000) sesungguhnya bahasa senantiasa penting dalam politik, yang sebagiannya merupakan kepemimpinan.

tujuan kenegaraan tercapai serta terjaga nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang dipimpinnya. Kepemimpinan bukan sekedar satu peranan, namun memiliki peranan yang kompleks dalam interaksi sosial. Di dalam kepemimpinan terdapat interaksi antara seorang yang dinamakan pemimpin dengan masyarakat pengikutnya.

Jika sebuah kepemimpinan berhubungan langsung dengan kepembimbingan, kepenuntunan dan segala upaya mengarahkan sumber daya manusia ke arah yang diinginkan, maka kepemimpinan dengan sendirinya telah menjadi sarana pengendalian. Kepemimpinan merupakan kata bentukan dengan makna konotasi sebagai penuntunan orang sesuai keinginan. Kepemimpinan sangat dekat dengan kekuasaan karena pemimpin itu sendiri adalah penguasa pada lingkungan kepemimpinannya. Seorang pemimpin akan selalu berupaya mendominasi semua sumber daya (orang) di lingkungan kepemimpinannya dengan maksud untuk mempengaruhinya dan alat realisasi kepemimpinanya itu adalah wacana. Dalam hal ini, wacana menjadi distributor bagi situasional, budaya dan ideologi atau bahkan doktrin tertentu sehingga perilaku aktual orang di bawah kepemimpinannya menjadi sesuai dengan keinginannya.

termasuk wacana kekuasaan, dimotivasi secara kontekstual, khususnya dalam arti bahwa bahasa terikat oleh konteks situasi (register), budaya (genre) dan ideologi. Situasional merujuk kepada kepada proses penciptaan makna-makna di dalam situasi dan lingkungan masyarakat yang dicirikan oleh pola kontrol atau konfigurasi kekuasaan yang termasuk di ddalamnya terhadap orang-orang atau masyarakat.

Secara jelas, kajian ini merupakan usaha untuk memahami sebagai proses kepemimpinan negara sebagai suatu proses sosial melalui analisis wacana. Dengan mempertimbangkan wacana SBY sebagai Presiden yang memimpin bangsa dan negara Indonesia, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses kepemimpinannya.

Wacana kepemimpinan SBY biasanya tergambar pada pidato-pidato kenegaraannya. Teks pidato kenegaraan presiden SBY nuansa makna dan realisasinya terkait dengan kajian strategis dan politis, tentu saja istilah politik disini berarti faktor-faktor pemerintahan, segala sesuatu baik itu secara leksikogramatikal, situasional, dan kultural maupun secara ideologis. Setiap wacana yang diujarkan membawa realisasi metafungsi, situasi, budaya dan ideologi, pada akhirnya wacana kepemimpinan SBY akan berperan sebagai distributor situasional, budaya dan ideologi, selanjutnya realisasi tersebut akan mempengaruhi beragam bentuk representasi sosial pada bangsa dan negara Indonesia.

makmur. Nuansa kepemimpinannya dapat terlihat dari wacana-wacana yang disampaikannya tentang kebijakan dan berbagai hal mengenai kepentingan negara, realisasi wacana tersebut direpresentasikan melalui pidato kenegaraan HUT ke-64 RI. Sehingga untuk menjembatani pemahaman kita tentang situasi politik kepemimpinan presiden, analisis terhadap teks pidato presiden menjadi penting dan menarik untuk dikaji.

2.2.6 Analisis Fase 2.2.6.1 Konsep Teori

Gregory (1985: 20) mengatakan bahwa istilah wacana dan fase sebagai berikut: "strands of discourse that recur discontinuously throughout a particular language event and, taken together, structure that event. Phases recur and are interspersed with others resulting in an interweaving of threads as the discourse progresses".

Sementara itu, menurut Halliday dan Hasan (1992) unsur pelibat fungsional didiskusikan di dalam dimensi sarana (mode) yang dinamakan mereka sebagai sarana retorika (rhetorical mode).

Selanjutnya berbeda dengan Martin (1984) ia menetapkan bahwa pembicaraan mengenai unsur pelibat fungsional terjadi di luar konteks situasi, yaitu berada dalam konteks budaya yang dinamakannya genre.

Berdasarkan uraian di atas dapat terlihat tiga gaya (lokasi konteks) yang berbeda antara Halliday, Gregory dan Martin dalam menempatkan konsep analisis fase (phasal analysis) pada struktur wacana. Secara umum walaupun dengan nama yang berbeda namun tujuannya tetap sama yaitu sama-sama merujuk kepada struktur wacana teks, tahapan-tahapan di dalam teks atau wacana, jenis atau ragam wacana atau teks.

Selanjutnya Young (1990) mengikut dan mengembangkan model Gregory dalam menganalisis wacana kuliah di Universitas Kanada. Young menganalisis wacana kuliah bidang teknik, sosiologi dan ekonomi. Dalam menganalisis wacana kuliah, Young memfokuskan kepada analisis wacana lisan dan tulis, artinya mengumpulkan data ujaran dan buku catatan dosen untuk kuliah yang dimaksud.

linguistik bagi setiap penutur dalam suatu budaya. Penutur atau penulis wacana secara spesifik terikat kepada situasi generik dan fase digunakan untuk mencirikan instansiasi yang dinamis dari pilihan-pilihan register dalam mengejawantahkan wacana.

Konsep analisis fase (phasal analysis) dilakukan dengan menggunakan struktur fase (phasal structure) yaitu suatu struktur dalam wacana atau proses teks yang tidak terikat dengan urutan linear. Struktur fase sangat dinamis dan dapat terjadi berulang-ulang secara rekursif dalam perkembangan teks, wacana atau proses. Dalam analisis fase yang diperkenalkan Gregory, wacana atau teks dikarakterisasi oleh 2 fitur yaitu: (1) fase tidak terikat kepada linearitas wacana atau teks, dan (2) fase memperlakukan wacana atau teks sebagai proses bukan sebagai produk. Dengan demikian struktur genre wacana atau wacana dalam teks mungkin tidak selalu statis seperti struktur skematika awal – tengah – akhir (Sinar, 2003).

Sinar selanjutnya menyatakan istilah fase dapat saling dipertukarkan dengan istilah fungsi makro. Temuan penelitiannya memperlihatkan bahwa struktur fase dalam-wacana-kuliah tidak selalu terikat secara statis antara fase atau sub-fase. Wacana kuliah berkembang dalam tahapan secara dinamis yaitu bisa mempunyai struktur fase yang statis dan bisa dinamis.

sasaran global yaitu untuk mentransfer ilmu pengetahuan, informasi intelektual atau ketrampilan. Lebih berkembang lagi Sinar (2003) di dalam penelitiannya mengembangkan fase menjadi subfase atau fungsi mikro. Alasannya adalah berdasarkan fungsi-fungsi klausa yang terdapat dalam wacana kuliah-dalam-teks. Sinar menemukan kekayaan tahapan atau kedinamisan tahapan dalam struktur wacana kuliah linguistik yaitu 5 unsur fase dan 26 sub-fase. Model yang dikembangkan Sinar melibatkan 2 (dua) tingkat fenomena semiotik yaitu: tingkat fungsi makro atau fase dan tingkat fungsi mikro atau sub-fase.

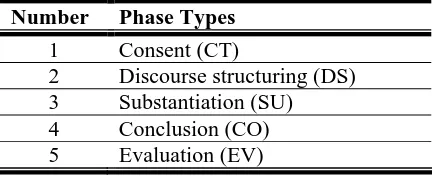

2.2.6.2 Fase atau Fungsi Makro

Pada analisis tingkat makro, unsur fase dan jenis fungsi makro yaitu sebagai berikut. Tabel 1: Jenis Fase WKT (Sinar: 2003, 2008)

Number Phase Types

1 Consent (CT)

2 Discourse structuring (DS) 3 Substantiation (SU) 4 Conclusion (CO) 5 Evaluation (EV)

(1) Persepahaman (PS) digunakan dalam analisis fase (phasal analysis) WKT untuk merujuk pada sebuah fase atau jenis fungsi makro yang bertujuan memberi atau menyambut salam pembuka/penutup, sapaan hormat atau pernyataan maaf untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan di antara dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam tindak sosial.

(2) Penstruktur Wacana (PW) digunakan dalam analisis fase (phasal analysis) WKT untuk merujuk pada sebuah fase atau jenis fungsi makro yang bertujuan untuk membina, mengantisipasi dan memberi struktur WKT.

(3) Subtansi (SU) digunakan dalam analisis fase (phasal analysis) WKT untuk merujuk pada sebuah fase atau jenis fungsi makro yang bertujuan dosen untuk sebagai bagian utama yang paling penting dari makna WKT yaitu memberi fakta untuk menyatakan, menjelaskan, mendefinisikan, mengklarifikasi, memberi contoh, mendukung dan membuktikan konsep, ide atau teori.

(4) Simpulan (SM) digunakan dalam analisis fase (phasal analysis) WKT untuk merujuk pada sebuah fase atau jenis fungsi makro yang bertujuan untuk memberi kuliah penutup, menyempurnakan, mengulangi, menggarisbawahi dan meringkaskan informasi yang diberikan sebelumnya dalam SU dan EV, memberi penegasan, merekomendasi, dll.

baik atau buruk, kritik atau apresiasi, yang mengindikasi sikap positif atau negatif dikemukakan partisipan terhadap informasi dalam SU.

Sebagai catatan bahwa kehadiran fase dan jenis fungsi makro WKT tidak harus sama pada setiap wacana namun hal ini mempunyai peran penting dalam mewarnai dominasi jenis sub-fase dan jenis fungsi mikro. Keterlibatan fase atau jenis fungsi makro dalam WKT sangat bervariasi dari satu fase ke fase lainnya.

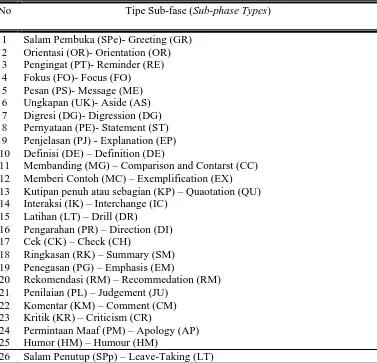

2.2.6.3 Sub-fase atau Fungsi Mikro

Menurut Sinar dalam mendiskusikan fase tentu tidak terlepas dari membicarakan sub-fase. Fase berlangsung pada tataran struktur makro sedangkan sub-fase berada pada tataran struktur mikro. Karena organisasi fase dan sub-fase, variabel-variabel dan proses-proses secara fungsional bersetalian antara satu dengan yang lainnya. Hubungan antara fase-fase dan sub-fase-sub-fase adalah satu realisasi dan karakterisasi. Sebagai konsekwensinya eksistensi sebuah fase melibatkan satu atau lebih sub-fase. Maka, keberadaan fase bergantung pada keberadaan sub-fase, demikian juga sebaliknya. Pada tingkat semiotik, fase merepresentasikan organisasi semiotik satu tingkat lebih tinggi dari organisasi sub-fase (2008).

Selanjutnya pada analisis wacana kuliah yang diteliti oleh Sinar (2003, 2008) terdapat cukup besar jumlah pengulangan sub-fase atau fungsi mikro dalam setiap WKT. Di bawah ini ada 26 jenis subfase yang mencirikan WKT sebagai berikut.

Tabel 2: Jenis sub-fase WKT (Sinar: 2003, 2008)

1 Greeting (GR)

2 Orientation (OR)

3 Reminder (RE)

4 Focus (FO))

5 Message (ME)

6 Aside (AS)

7 Digression (DG)

8 Statement (ST)

9 Explanation (EP)

10 Definition (DE)

11 Comparison and contrast (CC)

12 Exemplification (EX)

13 Quotation (QU) (full or partial)

14 Interchange(IC)

15 Drill (DR)

16 Direction (DI)

17 Check (CH)

18 Summary (SM)

19 Emphasis (EM)

20 Recommendation (RM)

21 Judgement (JU)

22 Comment (CM)

lanjutan tabel 2

23 Criticism (CR)

24 Apology (AP)

25 Humour (HM)

26 Leave-taking (LT)

26 fase di atas dapat dijelaskan sebagai berikut (Sinar, 2003)

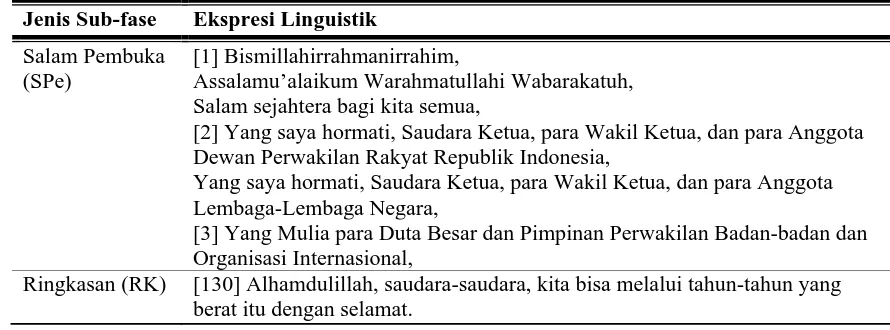

(1) Sub-fase Salam Pembuka (SPe) atau Greeting (GR) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang bertujuan partisipan untuk menciptakan keharmonisan hubungan dan menjaga ikatan sosial antara dosen dengan mahasiswa atau penutur dengan pendengar. (2) Orientasi (OR) atau Orientation (OR) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan

untuk memperkenalkan atau mengumumkan materi yang akan diberikan dalam kegiatan kuliah.

(3) Pengingat (PT) atau Reminder (RE) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang bertujuan dosen untuk mengingatkan atau memaklumkan mahasiswa kepada kuliah sebelumnya, kuliah hari ini dan kuliah yang akan datang.

(4) Fokus (FO) atau Focus (FO) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang bertujuan partisipan untuk memberi tanda bahwa suatu ide, konsep atau informasi akan melalui proses transisi dari satu fase ke fase lainnya atau dari sub-fase ke sub-fase lainnya.

(5) Pesan (PS) atau Message (ME) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang bertujuan dosen untuk menyampaikan berita atau pesan kepada mahasiswa.

(6) Ungkapan (UK) atau Aside (AS) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang diekspresikan dosen kepada dirinya sendiri, misalnya “aduh, dimana saya letakkan buku tadi”.

(8) Pernyataan (PE) atau Statement (ST) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang bertujuan untuk membantu pemahaman mahasiswa terhadap suatu pandangan, konsep, ide atau teori atau memperluas pengetahuan mahasiswa.

(9) Penjelasan (PJ) atau Explanation (EP) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang bertujuan mengklarifikasi dan memperkuat ide, konsep, pandangan atau fakta tertentu dengan cara menjelaskan sampai ide atau konsep tersebut dipahami dan diterima. Penjelasan dapat dilakukan dengan mengembangkan, mengelaborasi, memperluas dan menambah informasi.

(10) Definisi (DE) atau Definition (DE) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang diekspresikan dosen untuk mendefinisikan istilah, konsep, ide atau pandangan dengan mendiskripsikan makna mereka.

(11) Membanding (MG) atau comparison and contrast (CC) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang bertujuan untuk membandingkan atau mengkontraskan makna dari suatu istilah, konsep, ide atau pandangan.

(13) Kutipan penuh atau sebagian (KP) atau Quotation (QU) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang bertujuan untuk mendukung materi kuliah dengan konsep, pandangan, ide dari berbagai sumber baik buku, jurnal atau sumber-sumber lainnya baik kutipan secara lengkap ataupun hanya sebahagian saja.

(14) Interaksi (IK) atau Interchange (IC) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yaitu bertujuan melakukan interaksi baik saling tukar-menukar informasi secara verbal maupun interaksi non-verbal atau barang.

(15) Latihan (LT) atau Drill (DR) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang bertujuan untuk melatih mahasiswa pola-pola gramatika tertentu yang sudah diajarkan.

(16) Pengarahan (PR) atau Direction (DI) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang bertujuan untuk memberi tugas atau panduan serta cara melakukannya.

(17) Cek (CK) atau Check (CH) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang bertujuan untuk memeriksa, memastikan apakah mereka dapat mengikuti kuliah dengan pengertian atau pemahaman yang benar.

sebelumnya dalam SU dan EV. Ringkasan juga dilakukan untuk kegiatan dosen sebagai wacana penutup kuliah, penyimpul konsep atau teori para pakar yang dirujuk, pengulangan, penarikan kesimpulan ide atau konsep yang disetujui ataupun yang ditentang.

(19) Penegasan (PG) atau Emphasis (EM) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang bertujuan menggaribawahi, mengulangi informasi, konsep atau ide yang penting dan memperlihatkan signifikansi atau pentingnya suatu ide atau konsep yang dikemukakan oleh dosen atau kutipan dari para pakar.

(20) Rekomendasi (RM) atau Recommendation (RM) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang bertujuan merekomendasi konsep yang bernilai untuk dijadikan dukungan ide. (21) Penilaian (PL) atau Judgement (JU) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan

dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang diekspresikan dosen penilaian evaluatif terhadap kualitas informasi atau konsep maupun kesimpulan atau contoh-contoh yang dikemukakan.

(22) Komentar (KM) atau Comment (CM) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang bertujuan memberi komentar evaluatif terhadap kualitas informasi atau konsep maupun kesimpulan atau contoh-contoh yang dikemukakan.

mengkritik terhadap kualitas informasi atau konsep maupun kesimpulan atau contoh-contoh yang dikemukakan.

(24) Permintaan Maaf (PM) atau Apology (AP) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang bertujuan menawarkan atau meminta maaf untuk pertanyaan di luar konteks linguistik, kesalahan informasi atau kesilafan sosial dalam berinteraksi.

(25) Humor (HM) atau Humour (HM) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang bertujuan menciptakan hubungan baik dan santai antara dosen dengan mahasiswa.

(26) Salam Penutup (SPp) atau Leave-taking (LT) adalah jenis fungsi mikro yang digunakan dalam analisis fase WKT merujuk kepada jenis sub-fase yang bertujuan menjaga jalinan hubungan sosial yang harmonis atau fatis antara mahasiswa dan dosen.

Berdasarkan uraian di atas, maka rujukan dalam penelitian ini akan digunakan istilah model struktur fase Sinar, dalam dua bukunya yaitu Teori & Analisis Wacana: Pendekatan Sistemik-Fungsional (2003), dan Phasal and Experiential Analysis of Lecturer Discourse: A Systemic –Functional Analysis (2008). Untuk itu penulis memilih istilah yang digunakan Sinar sebagai rujukan.

Tabel 3: Tipe Fase (adaptasi Sinar, 2003, 2008)

1

2

3

4

5

Persepahaman (PS)- Consent (CT)

Penstrukturan Wacana (PW)- Discourse structuring (DS)

Substansi (SU)- Subtantiation (SU

Simpulan (SP)- Conclusion (CO)

Evaluasi (EV)- Evaluation (EV)

Tabel 4: Tipe Sub-fase (adaptasi Sinar, 2003, 2008)

No Tipe Sub-fase (Sub-phase Types)

1 Salam Pembuka (SPe)- Greeting (GR) 2 Orientasi (OR)- Orientation (OR) 3 Pengingat (PT)- Reminder (RE) 4 Fokus (FO)- Focus (FO) 5 Pesan (PS)- Message (ME) 6 Ungkapan (UK)- Aside (AS) 7 Digresi (DG)- Digression (DG) 8 Pernyataan (PE)- Statement (ST) 9 Penjelasan (PJ) - Explanation (EP) 10 Definisi (DE) – Definition (DE)

11 Membanding (MG) – Comparison and Contarst (CC) 12 Memberi Contoh (MC) – Exemplification (EX) 13 Kutipan penuh atau sebagian (KP) – Quaotation (QU) 14 Interaksi (IK) – Interchange (IC)

15 Latihan (LT) – Drill (DR)

16 Pengarahan (PR) – Direction (DI) 17 Cek (CK) – Check (CH)

18 Ringkasan (RK) – Summary (SM) 19 Penegasan (PG) – Emphasis (EM)

20 Rekomendasi (RM) – Recommedation (RM) 21 Penilaian (PL) – Judgement (JU)

22 Komentar (KM) – Comment (CM) 23 Kritik (KR) – Criticism (CR)

24 Permintaan Maaf (PM) – Apology (AP) 25 Humor (HM) – Humour (HM)

26 Salam Penutup (SPp) – Leave-Taking (LT)

Dalam interaksi komunikasi antara pemakai bahasa, penutur menggunakan bahasa untuk memaparkan pengalamannya, mempertukarkan pengalamannya, merangkaikan atau mengorganisasikan pengalamannya (Saragih: 2006). Ketiga fungsi di atas dalam presfektif LFS dinamakan metafungsi bahasa. Ketiga fungsi bahasa tersebut disebut makna ideasional (Ideasional meaning), makna interpersonal (interpersonal meaning), dan makna tekstual (textual meaning).

Makna interpersonal menurut Halliday (1978) memiliki fungsi sebagai klausa pertukaran yang merepresentasikan hubungan peran pertuturan. Apabila dua penutur menggunakan bahasa untuk berinteraksi, satu hal yang dilakukan mereka adalah menjalin hubungan sosial diantara mereka. Disini mereka mulai menyusun dua jenis peran atau fungsi pertuturan yang fundamental yaitu memberi dan meminta informasi. Sistem klausa direpresentasikan melalui struktur modalitas (Saragih: 2006).

Makna tekstual (Sinar, 2003) merupakan sebuah interpretasi bahasa dalam fungsinya sebagai pesan, yaitu berfungsi sebagai pembentuk teks dalam bahasa. Fungsi ini memberi kemampuan kepada seseorang untuk membedakan sebuah teks sebagai bahasa yang termotivasi secara fungsional dan kontekstual. Pada tingkat teks, makna ini terdiri dari bagaimana unsur-unsur interklausa diorganisir untuk menyatukan suatu kesatuan seluruh teks untuk membuat makna-makna. Dengan menunjukkan adanya fungsi tekstual pada sebuah teks yang diorganisir atau dibentuk. Makna tekstual bahasa dalam fungsinya sebagai sebuah pesan direalisasikan memalui sistem tema ”theme system” bahasa. Sistem tema dari sebuah klausa direpresentasikan oleh struktur tematik klausa yang terdiri dari tema dan rema.

Kelebihan pendekatan LFS dari teori linguistik lainnya adalah bahwa teori LSF memiliki alat yang lengkap untuk menganalisis bahasa. LSF tidak hanya mampu menganalisis bahasa untuk bahasa saja tetapi juga mampu menganalisis konteks sosial yang berbasis dari analisis bahasa.

2.2.8 Modalitas (Modality) 2.2.8.1 Konsep teori

Secara umum Chaer (1994:262) mengatakan modalitas adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal dibicarakan yaitu mengenai perbuatan, keadaan dan peristiwa atau juga sikap terhadap lawan bicaranya. Sikap ini dapat berupa pernyataan kemungkinan, keinginan, atau juga keizinan yang dinyatakan secara leksikal seperti mungkin, barangkali, sebaiknya, seharusnya, tentu, pasti, boleh mau, ingin dan seyogianya.

Halliday (1994:75) menyatakan ”modality means the speaker’s judgement of probabilities or the obligations, involved in what he is saying”. Maksudnya modalitas merupakan pertimbangan pemakai bahasa berupa kemungkinan atau keharusan terhadap apa yang disampaikannya.

Merujuk Halliday (1994), Saragih (2006: 79) mendefenisikan modalitas sebagai pandangan, pendapat pribadi, sikap atau komentar pemakai bahasa terhadap paparan pengalaman yang disampaikannya dalam interaksi.

Komentar dan sikap yang beraneka ragam tersebut dapat berupa kemungkinan, keseringan, keharusan, atau kecendrungan.

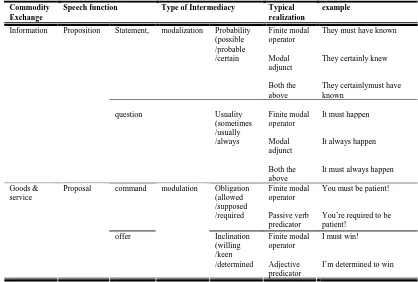

2.2.8.2 Jenis Modalitas (Types of Modality)

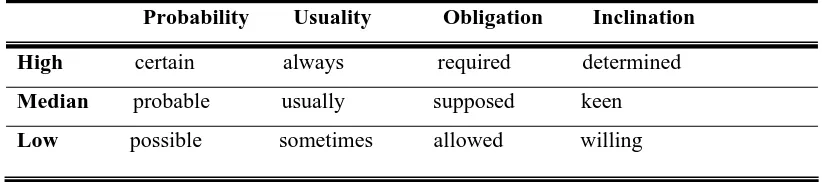

Berdasarkan jenisnya Halliday (1994:89) menyatakan bahwa ada dua jenis modalitas secara garis besar yaitu modalization dan modulation. Modalization direalisasikan oleh i) probability: ’possibly, probably dan certainly’ ii) usuallity: ’sometimes, ussually dan always’. Sedangkan modulation direalisasikan oleh i) obligation: ’allowed to, supposed to, required to’ dan ii) inclination: ’willing to, anxious to dan determined to’.

Tabel 5: Modalitas-modalization dan modulation menurut Halliday (1994: 91)

Commodity Exchange

Speech function Type of Intermediacy Typical realization

example

Statement, modalization Probability (possible

They must have known

They certainly knew

It must always happen

command Obligation

You must be patient!

You’re required to be patient!

Tabel 6: Nilai Modalitas menurut Halliday (1994)

Probability Usuality Obligation Inclination

High certain always required determined

Median probable usually supposed keen

Low possible sometimes allowed willing

Saragih (2006: 80) menyatakan bahwa secara garis besar berdasarkan jenisnya, modalitas terdiri atas sebagai berikut.

1. Modalisasi (modalization) yang merupakan pendapat atau pertimbangan pribadi pemakaian bahasa terhadap proposisi (proposition) yaitu informasi yang dinyatakan atau ditanyakan.

2. Modulasi (modulation) yang merupakan pendapat atau pertimbangan pribadi terhadap proposal (proposal) yaitu barang dan jasa yang ditawarkan atau diminta.

Selanjutnya Saragih menambahkan bahwa modalisasi terdiri atas: 1. Probabilitas (probability)

2. Keseringan (usuality)

Sedangkan modulasi terdiri atas: 1. Keharusan (obligation) 2. kecendrungan (inclination)

Polar Positif Modalitas

Probabilitas Keseringan Keharusan Kecenderungan

Tinggi Pasti Selalu Wajib Ditetapkan

Menengah Mungkin Bisa Diharapkan Mau

Rendah Barangkali Kadang-kadang Boleh Ingin

Polar Negatif

Berdasarkan paparan pendapat para ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa modalitas pada dasarnya terdiri atas dua bagian yaitu modalisasi (modalization) dan modulasi (modulation). Modalisasi terdiri atas probabilitas (probability), keseringan (usuality); dan modulasi terdiri atas keharusan (obligation), kecendrungan (inclination).

MODALITAS

Modalisasi Modulasi

Probabilitas Keseringan Keharusan Kecendrungan

Gambar 2: Jenis Modalitas

63

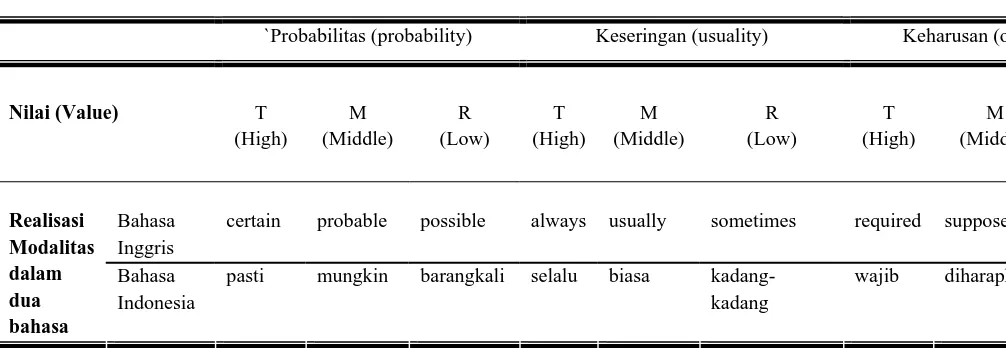

Selanjutnya, berikut ini akan digambarkan jenis modalitas dalam bahasa Inggris (Halliday, 1994), dan bahasa Indonesia (Saragih, 2006) sebagai berikut.

Tabel 8: Jenis modalitas dalam dua bahasa: bahasa Inggris dan bahasa Indonesia

Jenis modalitas Modalisasi (Modalization)

`Probabilitas (probability) Keseringan (usuality) Keharusan (o

Nilai (Value) T (High)

M (Middle)

R (Low)

T (High)

M (Middle)

R (Low)

T (High)

M (Midd

Bahasa Inggris

certain probable possible always usually sometimes required suppose

Realisasi Modalitas dalam dua bahasa

Bahasa Indonesia

pasti mungkin barangkali selalu biasa

kadang-kadang