Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

1

BAB IV

RENCANA PROGRAM INVESTASI

INFRASTRUKTUR

4.1. Pengembangan Permukiman

4.1.1. Perkembangan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman

a) Secara umum perkembangan perumahan dan permukiman yang berlangsung

selama ini memperlihatkan semakin perlunya pembangunan permukiman yang

lebih berbasis wilayah bukan sektor. Sifat dikotomis yang menimbulkan

pertentangan antara yang baru dengan yang lama, lokal dan pendatang, antara

satu sektor kegiatan dengan sektor kegiatan lainnya, modern dengan tradisional,

kota dengan desa dan seterusnya, harus dihilangkan sehingga laju ketimpangan

yang menumbuhkan konflik dapat diperlambat bahkan dihentikan.

b) Pembangunan baru memerlukan pengalihan orientasi dari membangun rumah

ke membangun permukiman. Pengelolaan pembangunan permukiman harus

memungkinkan berkembangnya prakarsa membangun dari masyarakat sendiri

melalui mekanisme yang dipilihnya sendiri. Di pihak lain kemampuan

membangun permukiman secara komunitas harus direspon secara tepat oleh

pemerintah, sehingga kebutuhan akan identitas tetap terjaga dalam kerangka

pembangunan permukiman yang lebih menyeluruh.

c) Kelangkaan prasarana dasar dan ketidakmampuan memelihara serta

memperbaiki permukiman merupakan masalah utama dari perumahan dan

permukiman yang ada. Masalah tersebut justru menjadi lebih besar dengan

adanya pembangunan baru yang cenderung dibangun untuk kepentingan

pembangunnya sendiri, dibandingkan sebagai bagian membangun permukiman

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

2

4.1.2. Isu-Isu Perkembangan Perumahan Dan Permukiman

4.1.2.1. Isu-isu Perkembangan Perumahan dan Permukiman Yang Ada

a. Perbedaan Peluang Antar Pelaku Pembangunan

Terjadinya ketimpangan pada pelayanan infrastruktur, pelayanan perkotaan,

perumahan dan ruang untuk kesempatan berusaha. Rentang kualitas berbagai

pelayanan kota cukup besar, di mana kelompok menengah ke bawah yang

memerlukan peningkatan kualitas berbagai pelayanan kota menjadi terabaikan.

b. Konflik Kepentingan

Kebijakan yang memihak kepada kepentingan suatu kelompok masih sering

terjadi dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang masih bias, serta

belum sepenuhnya keberpihakan untuk kepentingan masyarakat setempat.

c. Alokasi Tanah dan Ruang yang Tidak Tepat

Pasar tanah dan perumahan yang cenderung mempengaruhi tata ruang

berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak tepat, yang menyebabkan

penggunaan tanah atau ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan

pembangunan lainnya dan kondisi ekologis daerah yang bersangkutan.

d. Masalah Lingkungan

Masalah lingkungan yang serius umumnya terdapat di daerah yang mengalami

tingkat urbanisasi dan industrialisasi tinggi, serta eksploitasi sumber daya alam.

e. Penyisihan Komunitas Lokal

Orientasi pembangunan yang terfokus pada pengejaran target melalui proyek

pembangunan baru, berorientasi ke pasar terbuka dan terhadap kelompok

masyarakat yang mampu dan menguntungkan, seringkali meminggirkan

masyarakat setempat yang peluangnya menjadi terbatas kepada usaha marjinal.

4.1.2.2. Isu-isu Perkembangan Perkim Masa Yang Akan Datang

a. Urbanisasi di daerah yang tumbuh cepat

Tantangan bagi Pemerintah ke depan adalah secara positif berupaya agar

pertumbuhan lebih merata, antara lain dengan meningkatkan daya saing daerah

yang lamban bertumbuh. Pemerintah perlu lebih aktif memperkuat permukiman

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

3

b. Perkembangan tak terkendali dari daerah yang memiliki potensi untuk tumbuh

Urbanisasi dan pertumbuhan cepat dapat terjadi pada daerah yang kepadatannya

rendah atau sangat rendah. Tindakan yang harus segera dilakukan adalah

mengembangkan instrumen agar pertumbuhan yang terjadi dapat lebih

dikendalikan supaya unsur ruang permukiman yang terjadi lebih terintegrasi dan

terpola.

c. Marjinalisasi sektor lokal oleh sektor nasional dan global

Pertumbuhan dan pengembangan yankg berorientasi pada sector formal,

cenderung hanya memberi peluang kepada kegiatan atau kekuatan yang bersifat

regional, nasional dan global. Dengan kearifan dan kemampuan mengelola dengan

tepat potensi lokal dapat menjadi keunikan yang mempunyai daya jual ke luar,

sehingga menjadi faktor peningkat daya saing setempat.

4.1.3. Agenda Perumahan Dan Permukiman

4.1.3.1. Proposisi Dasar Pengembangan Agenda Perumahan dan Permukiman

Proses pembangunan perkim di Indonesia telah mengakibatkan tiga masalah

besar dalam pembangunan perumahan dan permukiman yaitu di bidang pertanahan

dan tata ruang; dikotomi dan konflik; serta ketidakadilan. Terkait dengan

desentralisasi, perlu diperhatikan sejauh mana orientasi kebijakan dan

pengembangan perumahan dan permukiman dapat dianggap cukup antisipatif dan

responsif terhadap permasalahan yang berkembang dan perubahan yang sedang

dan/ atau akan berjalan dengan berbagai implikasinya.

Diperlukan suatu pengembangan kepranataan perumahan dan permukiman

secara luas, yang dapat memunculkan norma-norma kehidupan perkotaan dan

perdesaan yang menunjang kehidupan yang beranekaragam dan berorientasi pada

kepentingan masyarakat.

Tiga usulan yang menjadi dasar perumusan agenda pembangunan perumahan

dan permukiman di masa depan adalah seperti diuraikan berikut.

1. Kesetaraan Mendapatkan Peluang dan Akses

Upaya yang diperlukan untuk mengatasi masalah ketidakadilan, konflik serta

marjinalisasi yang dirasakan kelompok bahkan sebagian besar masyarakat yang

rentan dan kurang berdaya adalah dengan memberdayakan kelompok

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

4

yang bersifat adil dan setara untuk mendapatkan berbagai peluang dan akses di

dalam pembangunan dan perkembangan perumahan dan permukiman, serta

diberikannya hak yang setara untuk mendapatkannya.

2. Keseimbangan Pertumbuhan Makro dan Mikro

Pengaturan ruang lokal dan akuntabilitaas penataan ruang diperlukan untuk

mencapai keseimbangan tata ruang dan sekaligus di dalamnya adalah

menciptakan keadilan tata ruang.

3. Reorientasi Pembangunan dan Perkembangan Permukiman

Sejak program pengadaan perumahan pertama kali diadakan, masalah utama

yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah belum terpenuhinya kebutuhan

perumahan yang layak bagi masyarakat dalam arti luas, khususnya bagi

masyarakat miskin, dan berpenghasilan rendah serta tidak tetap. Kelayakan

tampaknya perlu dipahami dengan cara pandang lain yaitu bukan secara teknis

rasional melainkan dengan memahami kehidupan atau sifat sosio-ekonomi

masyarakat yang bersangkutan.

4.1.3.2. Tujuan Jangka Panjang Pengembangan Permukiman

a. Pembangunan suatu kepranataan pembangunan dan perkembangan perumahan

dan permukiman yang partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

(accountable).

b. Pengembangan suatu proses pembangunan dan perkembangan perumahan dan

permukiman.

c. Meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan

mengembangkan kemampuannya di dalam pengelolaan pembangunan dan

perkembangan perumahan dan permukiman.

4.1.4. Agenda

Agenda sektor permukiman pada hakekatnya dirumuskan atas dasar

komitmen kepada keberlanjutan pembangunan manusia seutuhnya. Reorientasi

kebijakan pembangunan permukiman dilakukan dengan lebih eksplisit ditujukan

kepada manusia yang membutuhkannya, dengan dukungan politik berupa good

governance sebagai bingkai politik bagi terlaksananya pembangunan permukiman

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

5

Dua agenda utama sektor permukiman adalah sebagaimana diuraikan berikut

ini:

a) Pengembangan Institusi (Kepranataan) Permukiman

i. Mengembangkan kepranataan dan instrumen pembangunan dan

perkembangan permukiman bagi masyarakat banyak.

ii. Membangun kesatuan sistem perencanaan dan system pembangunan

(implementasi rencana) tata ruang yang partisipatif dan memberdayakan

masyarakat maupun Pemerintah Daerah

iii. Membangun mekanisme perencanaan dan pembangunan perumahan yang

terintegrasi dengan mekanisme perencanaan dan pembangunan tata ruang

iv. Mengembangkan sistem pelatihan untuk mensosialisasikan pendekatan

alternatif dan meningkatkan kemampuan profesional di bidang perumahan

bagi aparat pemerintah pusat, daerah maupun pelaku pembangunan

perumahan dan permukiman lainnya.

v. Mengembangkan fungsi/sistem informasi dan diseminasi mengenai hidup

bermukim yang baik bagi masyarakat di dalam pemerintahan daerah.

b) Program-program Aksi Untuk Mengatasi Masalah dalam Perkembangan

Permukiman Yang Ada

i. Program-program antisipasi urbanisasi di daerah yang tumbuh cepat

ii. Pemberdayaan masyarakat dan permukimannya yang termarjinalkan

iii. Melestarikan dan mengembangkan lingkungan yang memiliki nilai unik

iv.

Pemanfaatan lahan terlantar/tidur4.1.5. Rencana Pengembangan Permukiman

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25

tahun 2000 yang meletakkan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi di-daerah

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan,

demokratisasi, dan penghormatan terhadap budaya lokal serta mempersatukan

potensi dan keaneka ragaman daerah segera diberlakukan. Pada prinsipnya

kewenangan tersebut berada pada pemerintah kabupaten/kota, termasuk bidang

perumahan permukiman yang menjadi tanggung jawab bersama masyarakat.

Pengembangan permukiman berbasis kawasan pada intinya merupakan suatu

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

6

perumahan dan permukiman yang sesuai dengan rencana tata ruang yang serasi

dengan lingkungan fisik, sosial dan ekonomi disekitarnya, sehingga dapat menjadi

suatu konsep pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan

dengan melakukan :

Penyiapan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan permukiman.

Kebijakan akan ditetapkan bersama masyarakat yang disyahkan dengan

Peraturan Daerah (PERDA)

Pembinaan dan pengaturan perumahan dan permukiman.

Pembinaan ditekankan pada upaya menggerakan peran aktif masyarakat dengan

layanan informasi yang transparan, pendampingan, pemberian fasilitas dan atau

kemudahan pada masyarakat yang kurang mampu, serta pengaturan sesuai

dengan kondisi setempat

Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman

Pengendalian diselenggarakan untuk mencapai sasaran sebagai kebijakan yang

ditetapkan bersama masyarakat (sebagai kebijakan daerah), serta tetap mengacu

pada penciptaan negara kesatuan yang berkeadilan dan berkeseimbangan dalam

menumbuhkan setiap daerah.

Pembangunan perumahan dan permukiman dapat diselenggarakan oleh

masyarakat secara mandiri, namun karena perumahan dan permukiman merupakan

kepentingan bersama, maka fungsi pemerintah adalah untuk memberikan :

1. Arahan dengan penyiapan kebijakan dan strategi yang diusulkan untuk disepakati

bersama masyarakat,

2. Pembinaan dan pengaturan yang dapat memenuhi kepentingan bersama secara

transparan dan berkeadilan,

3. Pengendalian melalui pengawasan bersama masyarakat yang memerlukan

prosedur dan mekanisme yang transparan dan mudah diikuti oleh semua pelaku.

4.1.5.1. Penyiapan Kebijakan Dan Strategi Pembangunan

Pendataan untuk memperhitungkan kebutuhan peningkatan kualitas dan

pembangunan perumahan dan permukiman, merupakan upaya untuk mendapatkan

data dasar yang dapat memberikan gambaran kondisi perumahan dan permukiman

yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan dan lingkungan perumahan

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

7

Pendataan untuk menyiapkan strategi pembangunan perumahan dan

permukiman.Merupakan upaya untuk mendapatkan data dasar dalam rangka

pengembangan kebijakan daerah yang diturunkan antara lain dari :

Kebijakan nasional, propinsi dan daerah kabupaten / walikota yang terkait, Kondisi/potensi sosial dan budaya masyarakat setempat,

Kondisi ekonomi daerah dan masyarakat yang dapat mendukung

pengembangan perumahan dan permukiman;

Kondisi alam setempat (termasuk ketersediaan tanah), Penguasaan teknologi yang dapat diterapkan di daerah.

Pengkajian untuk menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan daerah

merupakan proses analisis dan sintesis yang memadukan pemenuhan kebutuhan

dan kepentingan masyarakat dan daerah dengan kepentingan nasional yang

mencerminkan penyeimbangan dan pengembangan perumahan dan permukiman

antar daerah. Disamping itu secara khusus wajib dikaji penyediaan biaya jangka

panjang untuk perumahan dan permukiman yang berasal dari masyarakat dengan

tata mobilisasi dan pemanfaatan dana yang dapat diselenggarakan secara

berkelanjutan bersama masyarakat.

Penyiapan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan permukiman

merupakan upaya menyiapkan materi yang siap disepakati bersama masyarakat,

antara lain berupa :

Visi, Misi pembangunan perumahan dan permukiman, strategi dan program

jangka panjang, menengah dan tahunan (termasuk penganggaran dan mekanisme

penyelenggaraannya),

Rencana induk pembangunan perumahan dan permukiman yang meliputi

rencana penataan dan pengembangan kawasan permukiman melalui Kasiba dan

Lisiba yang tidak terlepas dari bina sosial budaya serta fasilitasi pembiayaan yang

mendukung pengembangan perumahan dan permukiman.

Pengusulan, dan pembahasan kebijakan dan strategi pembangunan

perumahan dan permukiman merupakan langkah untuk memberikan peran kepada

masyarakat melalui kesepakatan dengan tokoh dan pemuka masyarakat, asosiasi

profesi, serta DPRD. Kesepakatan akan dapat diberlakukan pada masyarakat setelah

ditetapkan dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) setempat.

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

8

upaya menyiapkan jejaring antara masyarakat dan lembaga struktural yang

menangani perumahan dan permukiman dengan mekanisme serta prosedur kerja

yang mudah dipedomani oleh semua pelaku yang terlibat. Sebagai upaya awal adalah

menumbuhkan terbentuknya forum komunikasi atau dewan kota/kabupaten yang

dapat mewakili kepentingan seluruh lapisan dan kelompok masyarakat. Perlu

ditegaskan bahwa jejaring akan berjalan secara berkelanjutan bila dapat disepakati

prosedur dan mekanisme kerja yang jelas serta mudah dilaksanakan bersama.

4.1.5.2. Pembinaan Dan Pengaturan Perumahan Dan Permukiman

a) Layanan informasi komunikasi.

Merupakan layanan kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk :

Menyampaikan informasi dan menyelenggarakan dialog mengenai kebijakan,

strategi dan program pembangunan perumahan dan permukiman,

Memberikan layanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan dan

peningkatan kualitas perumahan dan permukiman bersama dengan

masyarakat (termasuk pola pembiayaan),

Memberikan layanan masalah-masalah sengketa yang dapat dilakukan dengan

dialog pada pihak-pihak terkait bila masih dapat diselesaikan tanpa prosedur

peradilan.

b) Pemberdayaan masyarakat.

Merupakan upaya untuk menyetarakan peran seluruh pelaku pembangunan

perumahan dan permukiman dengan :

Pemberdayaan masyarakat agar dapat mandiri dalam mencukupi kebutuhan

akan rumah yang layak dalam lingkungan sehat,

Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas

permukiman,

Pemberdayaan para pelaku pembangunan dalam menghimpun dan

memobilisasi dana masyarakat dan sumber lain yang memungkinkan,

pengembangan pasar primer dan hipotik sekunder sebagai salah satu

penggerak pembangunan perumahan dan permukiman di daerah.

c) Peningkatan peran pelaku kunci.

Merupakan upaya pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

9

negara terutama bagi para pelaku pendukung. Secara operasional dapat

diwujudkan dengan :

Pengembangan pola-pola kemitraan untuk menyediakan dan meningkatkan

kualitas perumahan dan permukiman,

Pembentukan jejaring kemitraan yang dapat menggalang para pelaku kunci

untuk mendukung pembiayaan perumahan dan permukiman.

d) Penyiapan produk pengaturan.

Merupakan upaya penyediaan piranti untuk mengatur semua pelaku dalam

menyelenggarakan pembangunan dan atau peningkatan kualitas perumahan dan

permukiman yang terapan. Penyusunannya mengacu kepada Standar Pelayanan

Minimal (SPM) dengan tetap mempertimbangkan kondisi setempat. Secara

operasional produk pengaturan harus diakui semua pelaku, berkeadilan dan

dilandasi kekuatan hukum yang dapat diberlakukan untuk semua lapisan

masyarakat di daerah. Untuk itu penyiapannya dapat langsung melibatkan para

profesi ahli dan tokoh-tokoh masyarakat setempat, namun penetapannya harus

melalui forum resmi (DPRD) dan diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah

(PERDA). Produk pengaturan antara lain meliputi aspek : penataan ruang,

pertanahan, pembangunan, pemilikan dan penghunian serta dukungan sistem

pembiayaan dan teknik teknologi.

e) Sosialisasi pengaturan.

Merupakan upaya untuk menyiapkan masyarakat hingga dapat mengetahui,

memahami dan mengindahkan penerapan produk pengaturan yang ditetapkan.

Secara operasional dapat disebar luaskan melalui berbagai forum komunikasi

melalui mekanisme :

Sosialiasi rancangan peraturan dalam upaya mencari masukan dan tanggapan

masyarakat,

Sosialisasi peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka penerapannya.

f) Fasilitasi kepada masyarakat.

Merupakan layanan formal pemerintah daerah kabupaten/kota melalui unit kerja

yang ditugasi dengan :

Dukungan fasilitas serta penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana

lingkungan perumahan dan permukiman terutama yang berfungsi sosial

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

10 Layanan perizinan yang lugas dan transparan bagi seluruh lapisan

masyarakat,

Penyediaan berbagai pola kredit dan atau dukungan pola pembiayaan yang

mudah diikuti oleh masyarakat,

Dukungan mobilisasi dana masyarakat untuk pembangunan perumahan dan

permukiman yang berjangka panjang,

Penyediaan dukungan dan kemudahan bagi masyarakat kurang mampu dan

yang tidak terlayani oleh perbankan (tidak bankable) untuk menjangkau

sumber daya kunci,

Penyediaan dana talangan bagi masyarakat kurang mampu yang dapat dikelola

secara mandiri.

g) Penanggulangan bencana dan kondisi darurat bidang perumahan dan

permukiman.

Merupakan upaya layanan pemerintah guna membantu masyarakat yang terkena

musibah bencana alam ataupun kondisi darurat akibat musibah lainnya. Secara

operasional dapat diberikan dalam bentuk :

Penanganan tanggap darurat dalam bentuk penyediaan hunian sementara

yang dapat dimanfaatkan untuk memulai kehidupannya kembali,

Pemukiman kembali dengan upaya pemulihan melalui rehabilitasi dan atau

penyediaan lingkungan permukiman yang lebih permanen setelah semua

penyebab kejadian dapat teratasi.

Khusus bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, stimulan penyediaan

rumah menjadi tanggung jawab daerah, kecuali apabila dinyatakan sebagai

bencana berskala nasional.

h) Pelayanan izin pembangunan dan pemanfaatan / penghunian.

Merupakan upaya pembinaan yang diharapkan akan dapat meberikan landasan

dalam pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perumahan dan

permukiman termasuk prasana dan sarana lingkungannya. Perizinan agar

dipahami lebih sebagai upaya pembinaan yang mendasari pengendalian dari pada

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Secara teknis dalam

perizinan yang perlu ditekankan adalah kesesuaian/ kebenarannya atas :

Lokasi yang akan dimanfaatkan ditinjau dengan dasar rencana tata ruang dan

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

11

RP4D yang dimiliki daerah),

Perolehan tanah/lahan ditinjau dengan dasar pada hukum untuk pemilikan

atau pemanfaatannya,

Rancangan tapak yang memperhitungkan tata lingkungan dengan kondisi

lokasi yang ada/direncanakan mendatang,

Rancangan bangunan yang memperhitungkan fungsi bangunan/ruangan, kuat

konstruksi, layak kesehatan, kebakaran, tidak memberikan dampak negatif

pada lingkungan,

Pemanfaatan bangunan yang memberikan jaminan bahwa hasil pembangunan

aman untuk dimanfaatkan,

Sewa menyewa dengan peraturan yang diberlakukan setempat,

Kemampuan perusahaan yang bekerja dibidang jasa konstruksi maupun

konsultan yang melayani pembangunan perumahan dan permukiman.

Khusus untuk fasilitasi pada masyarakat kurang mampu dan penanggulangan

bencana dapat diselenggarakan dengan pemerintah propinsi atau pusat sejauh

belum dapat ditangani oleh pemerintah daerah sendiri atau kondisi tersebut

dinyatakan sebagai masalah yang harus ditanggulangi secara nasional.

4.1.5.3. Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman

a) Pengawasan Pembangunan.

Merupakan upaya pengendalian pembangunan melalui pengawasan kegiatan

pembangunan dilapangan dengan mengacu kepada standar teknis (untuk

perencanaan dan perancangan) dan standar pelayanan minimal (untuk

pencapaian manfaat) yang diberlakukan setempat dengan Perda, serta

pengawasan pemanfaatan dana-dana pendukung dari pemerintah maupun

lembaga-lembaga lain.

b) Pengawasan Pemanfaatan/Penghunian.

Merupakan upaya melaksanakan “tera” kelayakan hasil pembangunan hingga

secara fungsional dapat dimanfaatkan/dioperasionalkan sebagai perumahan dan

permukiman. Pengawasan penghunian juga ditujukan untuk menangani

hubungan antara pemilik dan pemanfaat/penyewa rumah hingga dapat

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

12

pengawasan pemanfaatan hunian yang didukung dengan fasilitas/subsidi

pemerintah.

c) Penerapan prosedur dan mekanisme pengendalian.

Merupakan upaya pengendalian terpadu baik vertikal maupun horizontal antar

sesama lembaga yang terkait dalam penanganan perumahan dan permukiman

yang dapat diikuti oleh pengawasan oleh masyarakat.

Secara operasional pengawasan oleh masyarakat diawali dengan penyebar luasan

produk pengaturan serta prosedur dan mekanisme pengawasan hingga

masyarakat mampu mengawasi melalui :

Dewan Kota atau forum komunikasi lain yang dapat menyalurkan aspirasi

masyarakat pada lembaga yang bewenang,

Laporan masyarakat secara langsung kepada instansi yang berwenang.

4.2. Pengembangan Persampahan

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Setiap

aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume

sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang kita

gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari

jenis material yang kita konsumsi. Oleh karena itu pegelolaan sampah tidak bisa

lepas juga dari „pengelolaan‟ gaya hidup masyarakat.

Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada

volume sampah, secara umum, jenis sampah dapat dibagi 2 yaitu:

1. Sampah organik (biasa disebut sebagai sampah basah), merupakan sampah

yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, dll.

Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami

2. Sampah anorganik (sampah kering), merupakan jenis sampah yang tidak dapat

terdegradasi secara alami.

Pada umumnya, sebagian besar sampah yang dihasilkan di Kabupaten Batang

Hari merupakan sampah basah, yaitu mencakup 60-70% dari total volume sampah.

Oleh karena itu pengelolaan sampah yang terdesentralisisasi sangat membantu dalam

meminimasi sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Pada

prinsipnya pengelolaan sampah haruslah dilakukan sedekat mungkin dengan

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

13

berjalan dengan efisien dan efektif karena pengelolaan sapah bersifat terpusat.

Misanya saja, seluruh sampah dari kota Muara Bulian dan sekitarnya harus dibuang

di Tempat Pembuangan Akhir di daerah Jalan AMD. Dapat dibayangkan berapa

ongkos yang harus dikeluarkan untuk ini. Belum lagi, sampah yang dibuang masih

tercampur antara sampah basah dan sampah kering. Padahal, dengan mengelola

sampah besar di tingkat lingkungan terkecil, seperti RT atau RW, dengan

membuatnya menjadi kompos maka paling tidak volume sampah dapat

diturunkan/dikurangi.

4.2.1. Sampah Berkontribusi terhadap Pencemaran Sumber Daya Air

Semakin bertambahnya tingkat aktivitas akan berdampak pada meningkatnya

produksi limbah yang dihasilkan baik limbah cair maupun limbah padat. Limbah

tersebut jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi permasalahan serius karena

selain berdampak pada kesehatan masyarakat juga dapat menjadi penyebab

pencemaran lingkungan. Besarnya volume sampah yang dibuang ke kali atau

dibuang sembarangan berpotensi pada terjadinya pencemaran sungai. Jumlah

sampah yang dibuang ke kali atau dibuang sembarangan tersebut berkontribusi

terhadap pencemaran sungai sebanyak 60-70% dari semua jenis polutan sungai.

Sampah baik berupa sampah organik maupun anorganik di dalam sungai akan

mengalami pembusukan dan akan menurunkan kualias air, sehingga akhirnya

sumberdaya air sungai tersebut sudah tidak memenuhi syarat baku mutu sebagai

sumber air bersih bagi masyarakat. Sarana untuk pembuangan sampah pun masih

dirasakan jauh dari cukup. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri masih banyak pula

masyarakat yang kurang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya.

Masyarakat belum memiliki budaya takut dan malu dalam membuang sampah.

Sampai dengan saat ini pengelolaan persampahan oleh pemerintah masih

menitikberatkan pada pengelolaan ketika sampah telah dihasilkan. Kegiatan

pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan

Akhir (TPA) sampah menjadi hal yang menonjol dilakukan oleh pemerintah.

Sesampainya di TPA pun permasalahan sampah ini bukan berarti selesai, karena

pada kenyataannya TPA hampir selalu bermasalah. Di mana fasilitas TPA ini hanya

dianggap sebagai tempat membuang sampah. Padahal dalam menentukan sebuah

TPA perlu dicari lokasi yang cocok dan baik, perlu dirancang dan dibangun dengan

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

14

Sehingga dibutuhkan dana anggaran yang memadai, sarana dan prasarana yang

memadai, dan SDM yang terampil dan terlatih. Tanpa prasyarat itu semua, dapat

dipastikan TPA akan selalu bermasalah dan masyarakat sekitar TPA tetap enggan

untuk menerima sampah orang kota. Karena hal ini akan menimbulkan ketika TPA

mulai berfungsi, maka mata air yang semula digunakan untuk mandi, memasak, dan

pengairan, sama sekali tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Ini karena mata air itu telah tertimbun oleh sampah. Setelah ada

sampah, mata air itu bercampur air hitam seperti air kopi dari rembesan sampah.

4.2.2. Perkiraan Volume Sampah

Timbulan sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Muara Bulian berasal

dari berbagai tempat antara lain dari rumah tangga, pasar, tempat penjagalan hewan,

rumah sakit fasilitas umum dan lain-lain, dengan penghasil sampah terbesar berasal

dari pasar dan fasilitas umum.

Jumlah sampah yang dihasilkan dalam kecamatan secara keseluruhan tidak

semuanya terangkut dari TPS ke TPA karena diperkirakan hanya sekitar 90 %

sampah yang terlayani dan diperkirakan 84 % sampah yang terangkut ke TPA, hal ini

disebabkan ada sebagian sampah yang diolah sendiri oleh penduduk dengan cara

ditimbun atau dibakar dan recycling/ dipulung sebelum diangkut ke TPA. Berikut

perhitungan total volume sampah jumlah Dump Truck 2 unit dalam 1 hari 2 rate

sehingga 1 Unit Dump Truck dalam 1 hari diperkirakan mampu mengangkut sampah

adalah 18 m3 x 2 x 1 = 36 m3 / hari.

Analisa produksi timbulan sampah mliputi produksi timbulan sampah pada

daerah pelayanan diseluruh wilayah Kota Muara Bulian. Oleh karena itu perhitungan

proyeksi ini adalah total produksi sampah yang dibuang pada TPA Muara Bulian.

Dasar proyeksi produksi timbulan sampah adalah sebagai berikut :

Proyeksi produksi sampah dilaksanakan dengan jumlah penduduk total di wilayah

Kota Muara Bulian.

Proyeksi penduduk dihitung dengan metode eksponensial dengan pertumbuhan

penduduk rata-rata 7,67 % pertahun

Persentase penduduk yang terlayani sebesar 100 % Persentase sampah yang terangkut sebesar 100 %

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

15

Prakiraan sampah yang ditimbulkan di wilayah perencanaan didasarkan

pada perhitungan berikut ini:

1. Potensi Sampah (Qk)

Perhitungan potensi volume sampah yang dihasilkan penduduk digunakan

pendekatan dengan menggunakan rumus:

Qk = q x p

Dimana:

Qk : potensi volume sampah yang dihasilkan

q : koefisien kuantitas sampah (liter/orang/hari) dengan ketentuan:

q : 1,873 lt/orang/hari

p : jumlah penduduk

2. Volume Sampah yang masuk TPA melalui TPS per hari (QTPA)

QTPA = Kp x Qk (l/h) + sampah jalan (5%) + sampah pasar (10%)

dimana:

Kp : faktor kompaksi (0,8)

3. Volume Sampah yang masuk TPA melalui TPS tahun ke-n

Qn = 365 x n x QTPA

4. Volume Sampah terpadatkan (Vp)

Vp = Km x Qn

Dimana:

Km : koefisien pemadatan (0,5)

5. Volume Tanah Penutup (Vtp)

Vtp = 70% x Vp

6. Beban TPA (VTPA)

VTPA = Vp + Vtp (m3)

Berdasarkan perhitungan dengan standar yang digunakan, perkiraan timbulan

sampah pada akhir tahun rencana di wilayah perencanaan 250,54 m³/hari

sedangkan volume sampah yang diperkirakan akan masuk ke TPA adalah 488,55

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

16

komponen sampah dapat dilihat pada Tabel 4.2.

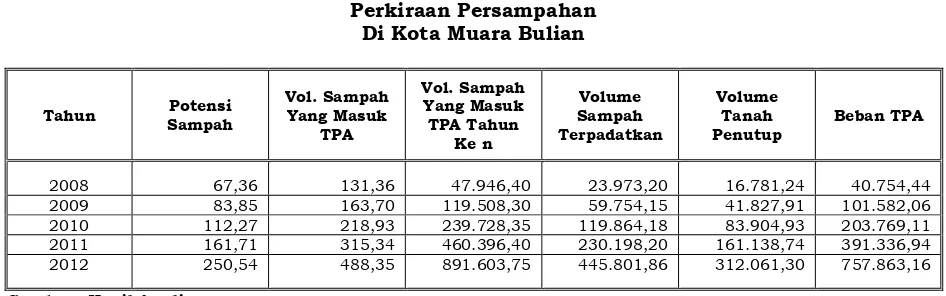

Tabel 4.1. : 2009 83,85 163,70 119.508,30 59.754,15 41.827,91 101.582,06 2010 112,27 218,93 239.728,35 119.864,18 83.904,93 203.769,11 2011 161,71 315,34 460.396,40 230.198,20 161.138,74 391.336,94 2012 250,54 488,35 891.603,75 445.801,86 312.061,30 757.863,16 Sumber : Hasil Analisa

Sumber : Hasil Analisa dan Data Statistik Lingkungan Hidup

4.2.3. Alternatif Pengelolaan Sampah

Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan

alternatif-alternatif pengelolaan. Landfill bukan merupakan alternatif yang sesuai,

karena landfill tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungan. Malahan

alternatif-alternatif tersebut harus bisa menangani semua permasalahan

pembuangan sampah dengan cara mendaur-ulang semua limbah yang dibuang

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

17

pengelolaan sampah yang harus diganti dengan tiga prinsip–prinsip baru. Daripada

mengasumsikan bahwa masyarakat akan menghasilkan jumlah sampah yang terus

meningkat, minimisasi sampah harus dijadikan prioritas utama.

Sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur-ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem

pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Dan industri-industri

harus mendesain ulang produk-produk mereka untuk memudahkan proses

daur-ulang produk tersebut. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah.

Pembuangan sampah yang tercampur merusak dan mengurangi nilai dari

material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat

mengkontaminasi/ mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa di daur-ulang

dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya. Sebagai tambahan, suatu

porsi peningkatan alur limbah yang berasal dari produk sintetis dan

produk-produk yang tidak dirancang untuk mudah didaur-ulang; perlu dirancang ulang agar

sesuai dengan sistem daur-ulang atau tahapan penghapusan penggunaan.

Program-program sampah kota harus disesuaikan dengan kondisi setempat

agar berhasil, dan tidak mungkin dibuat sama dengan kota lainnya. Terutama

program-program di negara-negara berkembang seharusnya tidak begitu saja

mengikuti pola program yang telah berhasil dilakukan di negara-negara maju,

mengingat perbedaan kondisi-kondisi fisik, ekonomi, hukum dan budaya. Khususnya

sektor informal (tukang sampah atau pemulung) merupakan suatu komponen penting

dalam sistem penanganan sampah yang ada saat ini, dan peningkatan kinerja mereka

harus menjadi komponen utama dalam sistem penanganan sampah di negara

berkembang. Salah satu contoh sukses adalah zabbaleen di Kairo, yang telah berhasil

membuat suatu sistem pengumpulan dan daur-ulang sampah yang mampu

mengubah/memanfaatkan 85 persen sampah yang terkumpul dan mempekerjakan

40,000 orang.

Secara umum, di negara Utara atau di negara Selatan, sistem untuk

penanganan sampah organik merupakan komponen-komponen terpenting dari suatu

sistem penanganan sampah kota. Sampah-sampah organik seharusnya dijadikan

kompos, vermi-kompos (pengomposan dengan cacing) atau dijadikan makanan ternak

untuk mengembalikan nutirisi-nutrisi yang ada ke tanah. Hal ini menjamin bahwa

bahan-bahan yang masih bisa didaur-ulang tidak terkontaminasi, yang juga

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

18

sampah menciptakan lebih banyak pekerjaan per ton sampah dibandingkan dengan

kegiatan lain, dan menghasilkan suatu aliran material yang dapat mensuplai industri.

Tanggung Jawab Produsen dalam Pengelolaan Sampah, hambatan terbesar daur-ulang, bagaimanapun, adalah kebanyakan produk tidak dirancang

untuk dapat didaur-ulang jika sudah tidak terpakai lagi. Hal ini karena selama ini

para pengusaha hanya tidak mendapat insentif ekonomi yang menarik untuk

melakukannya.

Perluasan Tanggungjawab Produsen (Extended Producer Responsibility - EPR)

adalah suatu pendekatan kebijakan yang meminta produsen menggunakan kembali

produk-produk dan kemasannya. Kebijakan ini memberikan insentif kepada mereka

untuk mendisain ulang produk mereka agar memungkinkan untuk didaur-ulang,

tanpa material-material yang berbahaya dan beracun. Namun demikian EPR tidak

selalu dapat dilaksanakan atau dipraktekkan, mungkin baru sesuai untuk kasus

pelarangan terhadap material-material yang berbahaya dan beracun dan material

serta produk yang bermasalah.

Di satu sisi, penerapan larangan penggunaan produk dan EPR untuk memaksa

industri merancang ulang ulang, dan pemilahan di sumber, komposting, dan

daur-ulang di sisi lain, merupakan sistem-sistem alternatif yang mampu menggantikan

fungsi-fungsi landfill atau insinerator. Banyak komunitas yang telah mampu

mengurangi 50% penggunaan landfill atau insinerator dan bahkan lebih, dan malah

beberapa sudah mulai mengubah pandangan mereka untuk menerapkan “Zero

Waste” atau “Bebas Sampah”.

Sampah Bahan Berbahaya Beracun (B3), sampah atau limbah dari alat-alat pemeliharaan kesehatan merupakan suatu faktor penting dari sejumlah sampah yang

dihasilkan, beberapa diantaranya mahal biaya penanganannya. Namun demikian

tidak semua sampah medis berpotensi menular dan berbahaya. Sejumlah sampah

yang dihasilkan oleh fasilitas-fasilitas medis hampir serupa dengan sampah domestik

atau sampah kota pada umumnya. Pemilahan sampah di sumber merupakan hal

yang paling tepat dilakukan agar potensi penularan penyakit dan berbahaya dari

sampah yang umum.

Sampah yang secara potensial menularkan penyakit memerlukan penanganan

dan pembuangan, dan beberapa teknologi non-insinerator mampu mendisinfeksi

sampah medis ini. Teknologi-teknologi ini biasanya lebih murah, secara teknis tidak

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

19

Banyak jenis sampah yang secara kimia berbahaya, termasuk obat-obatan,

yang dihasilkan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan. Sampah-sampah tersebut tidak

sesuai diinsinerasi. Beberapa, seperti merkuri, harus dihilangkan dengan cara

merubah pembelian bahan-bahan; bahan lainnya dapat didaur-ulang; selebihnya

harus dikumpulkan dengan hati-hati dan dikembalikan ke pabriknya. Studi kasus

menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara luas di berbagai

tempat, seperti di sebuah klinik bersalin kecil di India dan rumah sakit umum besar

di Amerika.

Sampah hasil proses industri biasanya tidak terlalu banyak variasinya seperti

sampah domestik atau medis, tetapi kebanyakan merupakan sampah yang berbahaya

secara kimia.

4.2.4. Sistem Disposal

Sebagai dasar untuk memberikan penanganan sistim disposal yang baik dan

flesibel pada persampahan pada Kota Muara Bulian, maka dengan komposisi yang

ada pada sub bab ini akan diterangkan suatu ilustrasi mengenai sistim disposal yang

ada dan sudah diterapkan oleh Negara-negara lain baik Negara berkembang seperti

Thailand maupun Negara yang sudah maju seperti Amerika, Jepang dan

Negara-negara eropa. DisIni akan dijelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan dari

masIng-masIng sistim disposal dan sifat sampah yang dikehendaki oleh disposal,

agar memberikan keuntungan optimum serta batasan-batasan non teknis yang

mungkIn ada. Dari suatu ilistrasi yang diberikan tersebut dengan memperhatikan

komposisi sampah yang dihasilkan, maka secara teknis dapat ditentukan sistim

disposal yang paling tepat dan fleksibel bagi sampah Kota Muara Bulian.

Sistim disposal yang mungkIn digunakan sebagai pilihan setelah evaluasi

dilapangan adalah sebagi berikut :

1. KompostIng

2. Sanitary Landfill

3. Control Landfill

4. Incenerator

Keempat sistim disposal tersebut telah banyak diterapkan di Asia dan Amerika,

Eropa dan Australia. MasIng-masIng memiliki penerapan yang berbeda terhadap

sistim disposal yang ada. Yang pasti dari keempat sistim disposal tersebut memiliki

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

20

disposal yang baik untuk TPA Muara Bulian, diperlukan suatu studi kelayakan

tersendiri yang memperhatikan bebrbagai macam factor variable pendukung sistim

disposal tersebut. Aspek teknis mencakup komposisi sampah yang dihasilkan,

kelayakan desa dan kesiapan pengelolaan sistim. Aspek ekonomis mencakup masalah

kemampuan masyarakat dan PemerIntah untuk mengadakan pembiayaan awal.

Partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah yang dicermInkan dalam peraturan

dan kebijaksanaan PemerIntah merupakan fakta aspek social budaya. Study evaluasi

perencanaan ini akan memberikan pembahasan tentang study kelayakan aspek

teknis yang mencakup sistim disposal yang paling sesuai untuk komposisi sampah

yang ada.

4.2.4.1. Komposting

Pengomposan merupakan upaya pengelolaan sampah yang sekaligus

mendapatkan bahan-bahan kompos yang dapat menyuburkan tanah. Metode Ini

mempunyai prInsip dasar menurunkan atau mendegradasi bahan-bahan organic

secara terkontrol menjadi bahan-bahan anorganik dalam mempergunakan aktifitas

mikroorganisme. Mikroorganisme yang berperan dalam pengelolaan Ini dapat berupa

bakteri, jamur atau yang lainnya. Agar supaya pertumbuhan mikroorganisme

optimum maka diperlukan beberapa kondisi diantaranya suhu, kelembaban udara

dan ada tidaknya oksigen. Kelembaban udara umumnya berkisar antara 40 hIngga

60 persen, sedangkan yang optimum berkisar antara 50 hIngga 60 persen. Keadaan

temperature diharapkan berkisar antara 45 – 55 OC, karena pada sushu tersebut

organisme mesofilik akan mencapai keadaan yang optimum.

Pengomposan Ini dapat dilakukan secara aerobic maupun anaerobic. Pada

kondisi aerobic yang berperan adalah mikro organisme aerobic, sedangkan pada

kondisi anerobik yang berperan adalah bakteri anaerobic. Tahapan-tahapan dalam

pembuatan kompos adalah sebagai berikut :

a. Penimbangan

b. Pemisahan bahan-bahan yang dapat dikomposkan dengan bahan bahan yang

tidak dapat dikomposkan.

c. Pemotongan bahan menjadi ukuran kecil dan homogen, dengan ukuran berkisar 5

hIngga 10 cm. Pemisahan Ini dapat menggunakan alat seperti penggilIng Godam,

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

21

d. Pengomposan dengan cara digester secara biologis, dengan kondisi suhu dan

kelembaban tertentu.

e. Pemisahan bahan yang telah menjadi dari yang jelek, dan diambil yang bagus.

f. Pengemasan dan penjualan.

Sedangkan metode yang dilaksanakan dalam pembuatan kompos yang cukup

sederhana adalah sebagai berikut, mula-mula menumpuk sampah yang telah

dipotong-potong dan dibasahi pada tempat persegi panjang hIngga ketInggiannya

mencapai 1.5 m, kemudian ditutup dengan tanah pada cetakan berkistIng. Setelah

hari ke enam belas dan hari keempat puluh enam, kompos dibalik, kemudian

dibiarkan sampai tiga bulan umumnya kompos sudah jadi. Kompos Ini kemudian

dibongkar dan diambil yang baik untuk dijadikan pupuk.

4.2.4.2. Santary Landfill

Sanitary Landfill adalah fasilitas pembuangan sampah padat dimana sampah

dibuang dalam keadaan densitas tInggi, tanpa ada polusi air dan dilakukan penutup

tanah tiap waktu operasi tanah harian. Terdapat tiga macam metode pengisian

operasi sampah sanitary landfill, yaitu antara lain metode parit, metode datar, metode

depresi dan metode lereng.

A. Metode Parit

Cara Ini baik sekali untuk daerah-daerah yang memberikan bahan penutup

dengan cara menggali parit-parit ditempat tersebut. Mula-mula sampah diletakkan

pada parit berukuran panjang 100 – 400 ft, kedalaman 3 – 6 ft dan lebar 15 – 25 ft.

Pertama-tama parit digali, tanah hasil galian digunakan cadangan untuk menimbun.

Kemudian sampah ditebarkan dalam lapisan tipis (18 – 24 Inc) dan dipadatkan.

Operasi dilanjutkan sampai kedalaman yang diinginkan. Bahan penutup diperoleh

dengan menggali parit yang akan diisi sampah.

B. Metode Datar

Metode Ini digunakan bila tanah datar tidak baik untuk penggalian parit guna

menaruh sampah. Mula-mula sampah ditebarkan menurut garis yang panjang dan

sempit diatas permukaan tanah selebar 16 – 30 inc. Tiap-tiap lapisan Ini dipadatkan

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

22

ditutup dengan tanah dengan ketebalan 6 – 12 In. Bahan penutup diangkut dengan

truck atau alat-alat lain dari tempat galian atau pada galian terdekat. Pengisian

biasanya dimulai dengan pembuatan tanggul tanah. Panjang alur-alur sampah

tergantung pada keadaan setempat dan besarnya operasi. Lebar sampah yang

dipadatkan berkisar antara 8 – 10 fit. Tiap-tiap bagian yang terdiri dari sampah

setelah dipadatkan termasuk bahan penutup disebut sel.

C. Metode Depresi

Pada metode Ini memakai sistim sebagai penutup jurang, sumur kerIng, tebIng

yang terjadi secara alami maupun buatan. Teknik pengisian dan pemadatan sampah

tergantung keadaan lokasi, sifat bahan penutup, sifat geologi, sifat hidrologi dan

luasnya jurang pada tempat tersebut. Bila dasar tebIng datar, bisa dimodifikasi

dengan metode parit. Bila dasar telah tampak datar maka pengisian dilanjutkan

sampai tebIng penuh, karena penurunannya nati biasanya akan diperlukan pengisian

sumuran atau galian tambang lebih tinggi dari tanah sekitarnya.

D. Metode Lereng

Metode Ini merupakan variasi dari metode datar. Yaitu dalam hal kekurangan

bahan penutup, tanah penutup diperoleh dari dasar tanah tersebut. Tanah penutup

tambahan diangkut seperti metode datar.

Banyak faktor yang mempengaruhi pemilihan metode operasi yang digunakan

pada sanitary landfill, diantaranya adalah topografi, geologi lahan, ketersediaan lahan

penutup, komposisi sampah yang dibuang, hidrologi air tanah dan air permukaan.

Topografi lahan banyak menentukan pemilihan tipe teknik pembuangan yang

dilakukan. Geologi tanah pada landfill, sangat pentIng untuk operasi landfill.

Keberadaan tanah penutup banyak diperlukan dalam operasi sanitary landfill,

dimana sifat tersebut menunjukkan kemampuan tanah melewati air hujan dari

Leacheate. Keberadaan tanah penutup baik kualitas maupun kuantitas akan

mempengaruhi efisiensi operasi landfill. Jika tak tersedia lahan penutup yang

Permeabilitasnya rendah pada daerah tersebut, maka dibutuhkan lagi biaya

transportasi untuk mengangkut tanah penutup yang diambil dari daerah lainnya,

tentunya hal Ini akan menambah biaya operasional. Reaksi yang terjadi pada landfill

yaitu landfill akan mengalami perubahan secara biologi, fisik dan kimia. Perubahan

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

23

a. Peluruhan secara biologis terhadap bahan-bahan organic yang dapat membusuk

baik dengan aerobic maupun dengan anaerobic yang menghasilkan bahan cair

atau gas.

b. Oksigen Kimiawi dari bahan-bahan.

c. Keluarnya gas-gas dari timbunan

d. Mengalirnya aliran karena perbedaan tekanan

e. Larut dan merembesnya bahan organik dan anorganik oleh air yang merembes

melalui sampah dalam landfill.

f. Idak seimbangnya kedudukan disebabkan adanya konsolidasi di beberapa bagian

landfill sehingga menyebabkan tanah menjadi kosong.

Gas yang terbentuk akan dilepas ke udara atau ditampung untuk produksi

energi. Rembesan dapat terkandung dalam landfill atau dipisahkan untuk diolah.

Gas yang dihasilkan 90% terdiri dari gas methan dan karbondioksida. Bila gas

methan yang terkandung dalam udara sampai 5 – 15 % maka akan bersifat meledak.

Bila gas methan dilepaskan ke udara tanpa pengawasan yang baik maka akan

berakumulasi di bawah bangunan atau gedung tertutup. Dengan Ventilasi yang baik

maka gas methan tidak akan menimbulkan masalah. Sedangkan gas karbondioksida

menjadi masalah karena kepadatannya. Karbondioksida 1,5 kali lebih padat

dibandingkan dengan udara dan 2,8 kali lebih padat dibandIngkan dengan gas

methan, sehingga cendrung untuk lebih mengumpul di bawah landfill. Yang akhirnya

akan mencapai tanah dan dapat menyebabkan turunnya pH, sehingga akan

mengakibatkan kesadaran dan kandungan mIneral dalam tanah. Cara pengawasan

ada dua macam metode yaitu permeable dan impermeable, cara permeable

menggunakan batu geragal yang dimasukkan diantara sel, tebal geragal antara 12 –

18 In.

Sering juga pada dasar sumuran ini dilengkapi dengan penghembus udara.

Dalam hal demikian perlu dilengkapi pembakar gas pada bagian atasnya. Pada

metode impermieble dilaksanakan dengan jalan membatasi aliran gas mengunakan

bahan-bahan yang lebih kedap dibandIng tanah. Misalnya tanah liat yang

didapatkan. Hal Ini dilakukan bla gas-gas yang dihasilkan akan ditampung sebagai

sumber energi.

Aliran rembesan pada keadaan normal remesan mengalir didasar landfill.

Untuk mengawasInya agar tidak mencemari air tanah atau lIngkunggannya dibangun

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

24

untuk tujuan mendapatkan gas dan mengawasi rembesan.

Tujuan dari sanitary landfill adalah untuk menghindari bau, menghIndari

leacheate, estetika dan menghIndari ganguan lalat, tikus dan burung sebagi Vektor

penyakit.

Keuntungan dari sanitary landfill Ini adalah :

1. Merupakan metode yang paling memenuhi kesehatan operasinya dan paling

sesuai untuk lahan yang paling luas.

2. Modal awal tak sebesar metode lain.

3. Merupakan cara terakhir pembuangan sampah.

4. Dapat menerima segala jenis sampah.

5. Fleksibel, dapat menerima jumlah sampah yang besar tampa tambahan tenaga

kerja dan pefalaatan

Sedangkan kerugian dari sanitary landfill adalah sebagai berikut.

1. Tidak sesuai dengan daerah yang padat penduduknya..

2. Kriteria operasi sanitary landfill harus ditrerapkan benar-benar sebagai mana

mestInya, jika tidak akan sama dengan operasi open dumping.

3. Landfill yang penuh akan memerlukan waktu yang lama untuk menjadi stabil dan

memerlukan pemeliharaan periodik.

4. Terjadinya gas mentah yang dapat menimbulkan kebakaran.

5. Lahan bekas sanitari landfill tersebut tidak dapat digunakan untuk kantor atau

pun perumahan.

4.2.4.3. Incenerator

Incenerator adalah alaat proses pembakaran terkontrol untuk mengurangi

buangan berupa bahan padat., cairan atau gas yang mudah menjadi karbondioksida

atau gas lain yang relatip tidak berbahaya bagi kesehatan. Sisa pembakaran Ini

biasanya dibuang dalam landfill setelah bahan-bahan yang dapat dimanpaatkan

dipisahkan.

Proses pembakaran Ini telah berumur lebih dari seratus tahun yang lalu.

Maksud dari pemilihan alat Ini adalah alasan ekonomi. Bebas dari ganguan bau dan

lalat serta merupakan metode seniter pembuagan sampah. Dengan pertimbagan

keuntugan dan kerugian dengan pengunaan Insenerator dapat diputus kan perlu

tidak nya penggunaan alat Ini pada suatu disposal sampah.

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

25

1. tanah yang dibutuhkan untuk disposl relatif lebih kecil dari pada lahan untuk

landfill.

2. memungkInkan untuk menempatkan Instalasi Incenerator pada kawasan yang

terpusat.

3. suatu Insenertor menghasilkan abu dimana kandungan organiknya dapat

diabaikan tak menimbulkan gangguan.

4. pada alat Insenerator moderen dapat membakar segala jenis sampah.

5. Incenerator dapat dipengaruhi iklim.

6. Incenerator relatip fleksibel karena dapat menangani kenaikan atau penurunan

volume sampah karena perubahan musim dan keadaan.

Sedangkan kerugian Incenerator adalah :

1. Modal awal untuk pengadaan Instalasi Incenerator cukup mahal.

2. Biaya operasional, biasa pemeliharaan dan biaya perbaikan cukup tInggi.

3. Incenerator bukan pembuangan akhir, karena masih menghasilkan abu yang

berterbangan dari sisa pembakaran, dan masih harus dibuang dengan cara lain.

Beberapa parameter optimum yang mempengaruhi efesiensi dari operasi alat

Incenerator, adalah tidak dapat ditangani atau dikontrol oleh manejer Incenerator itu

sendiri. Sebagai contoh, utilitas komposisi yang dibawa Incenerator tidak dapat

dikontrol oleh operator. Namun dipihak proses perubahan komposisi dikontrol oleh

pemasukan sampa, supply udara dan lain-lain. Beberapa parameter dari operasi

tersebut adalah :

1

Kualitas sampah adalah salah satu yang paling pentIng didalam desaIn Incenerator. Berdasarkan kualitas sampah yang dihasilkan, efesiensi operasi yangdikehendaki dan periode desain yang direncanakan dapat ditentukan besarnya.

Keanekaragaman sampah yang hendak dibuang mempengaruhi besarnya nilai

kalori sampah tersebut.

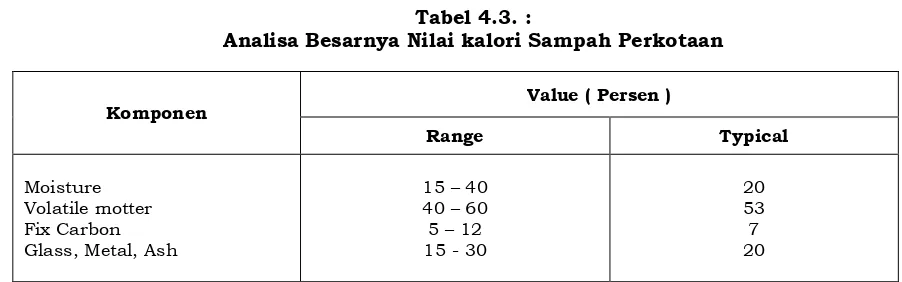

Tabel 4.3. :

Analisa Besarnya Nilai kalori Sampah Perkotaan

Komponen

Sumber : “Solid Waste, EngInerIng PrInciples and Managemen Issues” Tchobanoglous, George, Thiesen, Hilary

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

26

Pada tabel tersebut memperlihatkan range komposisi sampah yang dibakar pada

IncInerator di Amerika. Komposisi sampah kota cendrung berubah fungsi

sepanjang tahun, lokasi dan tIngkat pendapatan penduduk juga dapat

mepengaruhi komposisi sampah.

2 Kontrol Pembebanan.

3 Supplay udara

4 bahan bakar tambahan pada operasi IncInerator. Bahan baker tambahan

digunakan untuk memanaskan kamar pembakar, memperbesar pembakaran

apabila sampah yang dimasukkan nilai kalorInya rendah.

5 Pengontrolan gas buang merupakan salah satu perhatian operasi IncInerator yang

pentIng. Karbondioksida, uap air Nitrogen yang dilepaskan selama pembakaran.

Gas-gas Ini secara Alamiah tidak menimbulkan polusi udara. Namun karena

komposisi sampah dan karena terjadi pembakaran yang tidak sempurna maka

Nitro oxid, Sulfur dioksida. Sulfur triokdida dan KorbIn monoksida akan

dihasilkan selama pembakaran. Gas-gas Inilah yang dapat menimbulkan

pencemaran.

4.2.4.4. Control Landfill

Sistim Ini mengunakan cara yang hampir sama dengan sistim sanitary landfill,

tetapi dalam sistim Ini timbulah leacheate tidak dikontrol, sehInga apa bila terjadi

curah hujan yang cukup tInggi maka air dapat masuk melalui pori-pori tanah dan

akhirnya leacheate akan dapat terbawa oleh air hujan dan masuk kebadan air.

SehInga dapat menimbulkan pencemaran. Adapun proses pengolahan persampahan

dengan mengunakan sistim control landfill pada tempat pembuagan akhir adalah

mula-mula sampah yang terangkut ditampung pada suatu tempat pembuagan akhir.

Kemudian pada setiap hari kerja sampah ditutup dengan tanah penutup dan

dipadatkan. Selanjutnya setiap dua mInggu tanah ditutup lagidengan tanah urung

{Cover}, yang dilakukan secara berlapis.

Kelemahan dari sistim control landfill Ini adalah sebagai berikut :

1. Timbulan leacheate tidak dikontrol sehInga apabila terjadi curah hujan yang

cukup tInggi, maka air hujan akan dapat masuk kedalam pori-pori tanah dan apa

bila terbawa sampai ke badan air maka dapat mencemari badan air tersebut .

2. Keadaan tanah penutup tidak dikontrol apakah itu tanah yang kedap air atau

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

27

3. Tanah yang dipadatkan tidak trpadat seperti p[ada sistim sanitary landfill, sehInga

masih dimungkInkan air hujan menembus pori-pori tanah.

4. Timbulan gas Menthan diabaikan sehInga sanggat dimungkInkan akan terjadi

kebakaran dan ledakan.

Sedangkan keuntungan dari sistim control landfill Ini adalah :

1. Biaya yang dibutuhkan lebih murah dari pada sistim sanitary landfill.

2. Dapat menerima semua jenis sampah.

3. merupakan cara pengolahan yang lebih baik dari pada sistim open dumpIng.

4.3. Rencana Pengelolaan Air Limbah

Pembuangan air limbah baik yang bersumber dari kegiatan domestik (rumah

tangga) maupun industri ke badan air dapat menyebabkan pencemaran lingkungan

apabila kualitas air limbah tidak memenuhi baku mutu limbah. Sebagai contoh, mari

kita lihat Kota Jakarta. Jakarta merupakan sebuah ibukota yang amat padat

sehingga letak septic tank, cubluk (balong), dan pembuangan sampah berdekatan

dengan sumber air tanah. Terdapat sebuah penelitian yang mengemukakan bahwa

285 sampel dari 636 titik sampel sumber air tanah telah tercemar oleh bakteri coli.

Secara kimiawi, 75% dari sumber tersebut tidak memenuhi baku mutu air minum

yang parameternya dinilai dari unsur nitrat, nitrit, besi, dan mangan.

Dalam kegiatan industri, air limbah akan mengandung zat-zat/kontaminan

yang dihasilkan dari sisa bahan baku, sisa pelarut atau bahan aditif, produk

terbuang atau gagal, pencucian dan pembilasan peralatan, blowdown beberapa

peralatan seperti kettle boiler dan sistem air pendingin, serta sanitary wastes. Agar

dapat memenuhi baku mutu, industri harus menerapkan prinsip pengendalin limbah

secara cermat dan terpadu baik di dalam proses produksi (in-pipe pollution prevention)

dan setelah proses produksi (end-pipe pollution prevention). Pengendalian dalam

proses produksi bertujuan untuk meminimalkan volume limbah yang ditimbulkan,

juga konsentrasi dan toksisitas kontaminannya. Sedangkan pengendalian setelah

proses produksi dimaksudkan untuk menurunkan kadar bahan peencemar sehingga

pada akhirnya air tersebut memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan.

Sasaran yang dicapai didalam pengelolaan air limbah adalah :

1. Tersedianya sarana pengelolaan air limbah secara terpusat (offsite) maupun

setempat (onsite) yang terkendali.

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

28

dengan terwujudnya pemukiman yang bersih dan sehat.

Sedangkan harapan yang ingin diwujudkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengurangi tingkat pencemaran

air tanah dan air permukaan seperti saluran, kali atau sungai.

2. Mengubah perilaku masyarakat sehingga tidak menganggap kali/sungai (badan

air) sebagai tempat pembuangan air limbah.

3. Memulihkan fungsi saluran drainase sebagai saluran pembuangan air hujan

untuk mengurangi dan mencegah bahaya banjir.

4. Mencegah berkembangnya vektor penyakit seperti nyamuk, lalat, tikus serta

menghindari terjangkitnya wabah penyakit menular seperti typus, muntaber dan

sebagainya.

5. Mendukung terwujudnya citra Kota yang bersih.

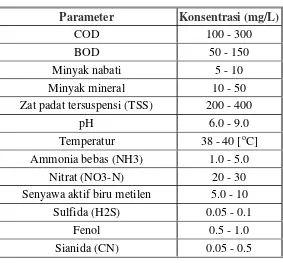

Tabel 4.4. :

Batasan Air Limbah untuk Industri Kepmen LH No. KEP-51/MENLH/10/1995

Parameter

Konsentrasi (mg/L)

COD

100 - 300

BOD

50 - 150

Minyak nabati

5 - 10

Minyak mineral

10 - 50

Zat padat tersuspensi (TSS)

200 - 400

pH

6.0 - 9.0

Temperatur

38 - 40 [

oC]

Ammonia bebas (NH3)

1.0 - 5.0

Nitrat (NO3-N)

20 - 30

Senyawa aktif biru metilen

5.0 - 10

Sulfida (H2S)

0.05 - 0.1

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

29

4.3.1. Teknologi Pengolahan Air Limbah

Tujuan utama pengolahan air limbah ialah untuk mengurangi kandungan

bahan pencemar di dalam air terutama senyawa organik, padatan tersuspensi,

mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh

mikroorganisme yang terdapat di alam. Pengolahan air limbah tersebut dapat dibagi

menjadi 5 (lima) tahap:

a) Pengolahan Awal (Pretreatment)

Tahap pengolahan ini melibatkan proses fisik yang bertujuan untuk

menghilangkan padatan tersuspensi dan minyak dalam aliran air limbah.

Beberapa proses pengolahan yang berlangsung pada tahap ini ialah screen and

grit removal, equalization and storage, serta oil separation.

b) Pengolahan Tahap Pertama (Primary Treatment)

Pada dasarnya, pengolahan tahap pertama ini masih memiliki tujuan yang sama

dengan pengolahan awal. Letak perbedaannya ialah pada proses yang

berlangsung. Proses yang terjadi pada pengolahan tahap pertama ialah

neutralization, chemical addition and coagulation, flotation, sedimentation, dan

filtration.

c) Pengolahan Tahap Kedua (Secondary Treatment)

Pengolahan tahap kedua dirancang untuk menghilangkan zat-zat terlarut dari

air limbah yang tidak dapat dihilangkan dengan proses fisik biasa. Peralatan

pengolahan yang umum digunakan pada pengolahan tahap ini ialah activated

sludge, anaerobic lagoon, tricking filter, aerated lagoon, stabilization basin,

rotating biological contactor, serta anaerobic contactor and filter.

d) Pengolahan Tahap Ketiga (Tertiary Treatment)

Proses-proses yang terlibat dalam pengolahan air limbah tahap ketiga ialah

coagulation and sedimentation, filtration, carbon adsorption, ion exchange,

membrane separation, serta thickening gravity or flotation.

e) Pengolahan Lumpur (Sludge Treatment)

Lumpur yang terbentuk sebagai hasil keempat tahap pengolahan sebelumnya

kemudian diolah kembali melalui proses digestion or wet combustion, pressure

filtration, vacuum filtration, centrifugation, lagooning or drying bed, incineration,

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

30

4.3.2. Pemilihan Teknologi

Pemilihan proses yang tepat didahului dengan mengelompokkan karakteristik

kontaminan dalam air limbah dengan menggunakan indikator parameter yang sudah

ditampilkan di tabel di atas. Setelah kontaminan dikarakterisasikan, diadakan

pertimbangan secara detail mengenai aspek ekonomi, aspek teknis, keamanan,

kehandalan, dan kemudahan peoperasian. Pada akhirnya, teknologi yang dipilih

haruslah teknologi yang tepat guna sesuai dengan karakteristik limbah yang akan

diolah. Setelah pertimbangan-pertimbangan detail, perlu juga dilakukan studi

kelayakan atau bahkan percobaan skala laboratorium yang bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa teknologi yang dipilih terdiri dari proses-proses yang sesuai

dengan karakteristik limbah yang akan diolah.

2. Mengembangkan dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk menentukan

efisiensi pengolahan yang diharapkan.

3. Menyediakan informasi teknik dan ekonomi yang diperlukan untuk penerapan

skala sebenarnya.

4.3.3. Pengolahan Secara Alamiah

Pemanfaatan tanah sebagai media pengolahan air limbah dikenal dengan

pengolahan secara alamiah. Pengolahan secara alamiah diharapkan dapat lebih

dikembangkan karena pengolahan jenis ini relatif lebih ekonomis dengan tujuan

memanfaatkan potensi alam setempat. Telah banyak dilakukan penelitian yang

memanfaatkan tanah sebagai bahan pengadsorpsi. Pada Tabel 1 ditunjukkan

beberapa penelitian yang menggunakan tanah sebagai bahan pengadsorpsi terhadap

beberapa polutan, baik bahan organik maupun anorganik. Berdasarkan hasil

penelitian di atas, dapat dikembangkan suatu teknologi pengolahan air limbah yang

memanfaatkan potensi alam yang dimiliki oleh tanah, yaitu potensi berlangsungnya

proses fisik, fisik-kimiawi, dan biologis. Proses-proses tersebut mempunyai

kemungkinan yang sangat besar dalam hal penurunan kadar bahan pencemar yang

dibawa oleh air limbah.

Pada pengolahan ini, air limbah dialirkan di atas lahan secara terbuka. Air

limbah akan mengalir di atas lahan atau meresap ke dalam tanah, maka terjadilah

berbagai proses alamiah, yaitu proses fisika, fisik-kimiawi, maupun biologis

Pengolahan alamiah sebenarnya sudah ada sejak abad ke-19 di Inggris. Namun,

Laporan Akhir IV -

RPIJM Bidang PU / Cipta Karya

31

mendapat perhatian. Di Indonesia, pengolahan alamiah telah lama ada, meskipun

tanpa disadari hal itu sebagai salah satu bentuk pengolahan. Ide pengolahan air

limbah secara alamiah bermula dari fakta bahwa dalam tanah terdapat banyak

proses alamiah, seperti adsorpsi, pertukaran ion, presipitasi kimiawi, transfer gas,

sedimentasi, filtrasi, biofiltrasi, biodegradasi, dan sebagainya. Proses tersebut mampu

menurunkan kadar bahan-bahan yang umumnya terkandung dalam air limbah,

sebagaimana hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas. Hal inilah yang mendasari

perlunya mengangkat kembali pengolahan alamiah sebagai bentuk teknologi

pengolahan air limbah terkini.

Luas lahan yang diperlukan untuk pengolahan alamiah dapat diperkirakan

dengan perhitungan matematisyang diperoleh berdasarkan penelitian. Dari penelitian

dengan percobaan secara batch atau aliran kontinyu, dapat dihitung besarnya

kebutuhan tanah untuk menyisihkan bahan pencemar tertentu. Kemungkinan yang

bisa terjadi dengan penerapan sistem pengolahan secara alamiah adalah pencemaran

air tanah oleh air limbah. Oleh karena itu perlu ada pemikiran lebih lanjut upaya

pengendaliannya dan perlunya ditetapkan kriteria pemilihan lokasi.

4.4. Rencana Pengembangan Drainase

Sejalan dengan kecenderungan masyarakat akan kelestarian lingkungan

semakin menguat, sehingga dalam pengelolaan drainase pada daerah perkotaan telah

timbul pemikiran dan usaha untuk merubah konsep dan prinsip-prinsip penanganan

drainase perkotaan cara lama yaitu mengalirkan air secepatnya keluar dari daerah

pengaliran. Air permukaan secara kuantitatif semakin lama tersedia semakin terbatas

dan secara kualitatif semakin lama semakin menurun juga. Sedangkan keperluan air

di daerah perkotaan semakin lama semakin meningkat sejalan dengan peningkatan

jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi.

Untuk menjawab tantangan itu perlu dilaksanakan usaha-usaha pelestarian

sumber daya air, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan sistem drainase di

daerah perkotaan. Prinsip sistem drainase resapan adalah mengendalikan kelebihan

air permukaan sedemikian rupa sehingga air permukaan dapat mengalir secara

terkendali dan lebih banyak mendapat kesempatan untuk meresap ke dalam tanah.

Dengan debit pengaliran yang terkendali dan semakin bertambahnya air hujan yang

dapat meresap ke dalam tanah, maka kondisi air tanah akan semakin baik dan