STUDI BANDING KINERJA PENGOLAHAN TANAH POLA TEPI DAN POLA

ALFA PADA LAHAN SAWAH MENGGUNAKAN TRAKTOR TANGAN BAJAK

ROTARI DI KECAMATAN PANGKALAN SUSU

(Comparative of The Performance of Tillage Pattern Side and Alfa on Rice Field Using

Rotary Flow Hand Tractor at Kecamatan Pangkalan Susu.)

Gunawan Sinaga

1,2, Lukman Adlin Harahap

1, Ainun Rohanah

1 1)Program Studi Keteknikan Pertanian, Fakultas Pertanian USUJl. Prof. Dr. A. Sofyan No. 3 Kampus USU Medan 20155 2)Email : gegeguns@gmail.com

Diterima 11 Januari 2015 /Disetujui 30 Januari 2015

ABSTRACT

Patterns of land management include the ability of the tratcor to cultivate the land using processing pattern to measure work capacity, efficiency and fuel consumption. The objective of this research was to know the capacity of Quick Boxer G1000 tractor on rice field at Kecamatan Pangkalan Susu. Parameters measured were capacity, fuel consumption, tractor efficiency and analysis of tractor usage. The result showed that treatment pattern affected significantly the capacity, fuel consumption, and tractor efficiency. The highest capacity was found in side pattern

Keywords: tractor, rice field, treatment pattern.

PENDAHULUAN

Pengolahan tanah dapat dipandang sebagai suatu usaha manusia untuk merubah sifat-sifat yang dimiliki oleh tanah sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh manusia. Di dalam usaha pertanian, pengolahan tanah dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi fisik; khemis dan biologis tanah yang lebih baik sampai kedalaman tertentu agar sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Di samping itu pengolahan tanah bertujuan pula untuk : membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan; menempatkan seresah atau sisa-sisa tanaman pada tempat yang sesuai agar dekomposisi dapat berjalan dengan baik; menurunkan laju erosi; meratakan tanah untuk memudahkan pekerjaan di lapangan; mempersatukan/pupuk dengan tanah; serta mempersiapkan tanah untuk mempermudah dalam pengaturan air (Rizaldi, 2006).

Pengolahan tanah adalah setiap manipulasi mekanik terhadap tanah yang ditujukan menciptakan kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Tujuan utama pengolahan tanah adalah menyediakan tempat tumbuh bagi benih, menggemburkan tanah pada daerah perakaran, membalikkan tanah sehingga sisa-sisa tanaman terbenam di dalam tanah dan memberantas gulma (Suripin, 2002).

Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk bertanam padi sawah, baik terus menerus sepanjang tahun maupun begiliran dengan tanaman palawija. Segala macam jenis tanah dapat disawahkan asalkan air cukup tersedia. Disamping itu padi sawah juga ditemukan pada berbagai macam iklim yang jauh lebih beragam dibanding dengan tanaman lain, dengan demikian sifat tanah sawah sangat beragam sesuai dengan sifat tanah asalnya (Ilham, 2003).

Pengolahan tanah merupakan bagian atau proses terberat dari keseluruhan proses budidaya, dimana proses ini mengkonsumsi energi sekitar 1/3 dari keseluruhan energi yang dibutuhkan dalam proses budidaya pertanian. Cara pengolahan tanah akan berpengaruh terhadap hasil pengolahan dan konsumsi energinya (Mundjono, 1989).

Secara spesifik cara pengolahan tanah menurut Hardjosentono,et al.,(2000) digolongkan dalam 3 hal,yaitu :

1. Alat pembuka (Primary tillage equipment) 2. Alat penghancur (Secondary tillage

equipment)

3. Alat perata dan pembedeng ( Finishing tillage

equipment)

Alat pengolah tanah pertama adalah alat-alat yang pertama sekali digunakan yaitu untuk memotong, memecah dan membalik tanah.

Alat-alat tersebut ada dikenal beberapa macam, yaitu bajak singkal. bajak piring dan bajak pisau berputar (rotary) (Daywin dkk, 2008)

.

Bajak rotari adalah bajak yang terdiri dari pisau-pisau yang berputar. Berbeda dengan bajak piringan yang berputar karena ditarik oleh traktor, maka Bajak ini terdiri dari pisau-pisau yang dapat mencangkul yang dipasang pada suatu poros berputar yang digerakkan oleh motor. Bajak ini banyak ditemui pada pengolahan

tanah sawah untuk pertanian padi (Smith dan Wilkes, 1990).

Bajak pada prinsipnya mempunyai fungsi yang sama dengan cangkul. Bajak berguna untuk memecah tanah menjadi bongkahan-bongkahan tanah. Dalam pembajakan tanah biasanya ditentukan oleh jenis tanaman dan ketebalan lapisan tanah atas. Kedalaman lapisan olah tanah untuk tanaman padi lebih kurang 18cm bahkan ada tanah yang harus dibajak lebih

dalam lagi sekitar 20 cm (Smith dan Wilkes, 1990).

Pengolahan tanah kedua diartikan sebagai pengadukan tanah sampai jeluk yang komperatif tidak terlalu dalam. Peralatan pengolahan lahan pertama mungkin digunakan untuk pengolahan lahan kedua. Bajak satu arah dan beberapa jenis bajak brujul dapat disesuaikan dan diperlengkapi dengan alat-alat tambahan, sehingga dapat digunakan untuk pengolahan lahan kedua pada jeluk yang lebih dangkal (Smith dan Wilkes, 1990).

Pengolahan tanah dengan pola tepi dilakukan dari tepi membujur lahan, lemparan hasil pembajakan ke arah luar lahan. Pembajakan kedua pada sisi lain pembajakan pertama. Traktor diputar ke kiri dan membajak dari tepi lahan dengan arah sebaliknya. Pembajakan berikutnya dengan cara berputar ke kiri sampai ke tengah lahan. Pola ini juga cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit. Diperlukan lahan untuk berbelok (head land) pada kedua ujung lahan. Ujung lahan yang tidak terbajak tersebut dibajak pada 2 atau 3 pembajakan terakhir. Sisa lahan yang tidak terbajak (pada ujung lahan), diolah dengan cara manual (dengan cangkul). Dengan pola ini akan dihasilkan alur mati (dead furrow) yaitu alur bajakan yang saling berdampingan satu sama lain. Sehingga akan terjadi alur yang tidak tertutup oleh lemparan hasil pembajakan, memanjang ditengah lahan. Pada tepi lahan lemparan hasil pembajakan tidak jatuh pada alur hasil pembajakan (Tas, 2008).

Pada pola alfa pengolahan tanah diawali dari tepi seperti bentuk alfa dan berakhir di tengah lahan. Hasil pembajakan terlempar

keluar, sehingga tidak menumpuk di dalam lahan. Kekurangan dari pola ini adalah makin banyak pengangkatan alat pada waktu belok, sehingga efisiensi kerja dari alat tersebut akan berkurang (Tas, 2008).

Kapasitas kerja suatu alat didefinisikan sebagai suatu kemampuan kerja suatu alat atau mesin memberikan hasil (hektar, kilogram, liter) per satuan waktu. Jadi kapasitas kerja pengolahan tanah adalah berapa hektar kemampuan suatu alat dalam mengolah tanah per satuan waktu, sehingga satuannya adalah hektar per jam atau jam per hektar atau hektar per jam per HP traktor (Suastawa dkk, 2000).

Ada dua macam kapasitas pengolahan tanah yaitu kapasitas lapang teoritis dan kapasitas lapang efektif. Kapasitas lapang teoritis adalah kemampuan kerja suatu alat di dalam suatu bidang tanah, jika mesin berjalan maju sepenuh waktunya (100 % ) dan alat tersebut bekerja dalam lebar maksimum (100 %). Waktu teoritis untuk setiap luasan adalah waktu yang digunakan untuk kapasitas lapang teoritis. Kapasitas lapang efektif atau aktual adalah rata-rata dari kemampuan kerja alat di lapangan untuk menyelesaikan suatu bidang tanah. Kapasitas dari alat-alat pertanian dapat dinyatakan dalam

acre perjam atau hektar per jam (Daywin,et al.,2008).

BAHAN DAN METODE

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lahan basah (lahan sawah) dan minyak solar. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah traktor roda dua merk Quick Boxer G1000 dengan daya 7.5 HP, stopwatch, meteran, bajak rotari, tali plastik dan gelas ukur.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi literature (kepustakaan), lalu melakukan pengamatan tentang alat pengolahan tanah dan selanjutnya dilakukan pengolahan tanah dengan menggunakan pola tepi dan pola alfa dengan pengamatan parameter.

Prosedur Penelitian 1. Pola Tepi

- Dibagi lahan sebanyak 3 petak dengan ukuran masing-masing 10m x 10m, - Diisi tangki bahan bakar traktor sampai

penuh sebelum traktor dijalankan, - Dihidupkan mesin traktor,

- Diolah lahan dengan menggunakan pola tepi,

- Dimatikan mesin traktor setelah petak pertama selesai dibajak,

- Diisi bahan bakar ke dalam tangki sampai penuh dan dicatat volume penambahan bahan bakar yang dimasukkan ke dalam tangki,

- Dilakukan pengolahan lahan dengan cara yang sama pada petakan ke 2 dan ke 3

2. Pola Alfa

- Dibagi lahan sebanyak 3 petak dengan ukuran masing-masing 10m x 10m, - Dihidupkan mesin traktor,

- Diisi tangki bahan bakar traktor sampai penuh sebelum traktor dijalankan, - Diolah lahan dengan menggunakan

pola alfa,

- Dimatikan mesin traktor setelah petak pertama selesai dibajak,

- Dicatat waktu kerja traktor,

- Diisi bahan bakar kedalam tangki sampai penuh dan dicatat volume penambahan bahan bakar yang dimasukkan kedalam tangki,

- Dilakukan pengolahan lahan dengan cara yang sama pada petakan ke 2 dan ke 3

Parameter Penelitian 1. Slip pengolahan tanah

Untuk mengetahui kedalaman kerja maka dilakukan pengukuran pada lahan yang telah diolah dengan membenamkan alat ukur kedalam tanah dengan melihat nilai kedalamannya pada penggaris sehingga kita dapat mengetahui kedalaman pengolahan tanah.

Untuk menghitung slip roda traksi digunakan persamaan :

ܵݐ =

ܵ − ܾܵ

ܵ ݔ 100%

dimana :

St = Slip roda traksi (%)

Sb = Jarak tempuh traktor saat diberi pembebanan dalam 5 putaran roda(m) So = Jarak tempuh traktor tanpa beban dalam

5 putaran roda (m) 2. Konsumsi Bahan Bakar

Pengukuran bahan bakar dilakukan dengan cara mengisi penuh tangki bahan bakar pada traktor sebelum digunakan untuk setiap pengolahan tanah. Kemudian setalah selesai pengolahan tanah tangki bahan bakar diisi kembali sampai penuh seperti awal, yang mana jumlah bahan bakar yang ditambahkan tersebut ditakar dalam gelas ukur, dengan cara tersebut akan diketahui jumlah bahan bakar yang diperlukan pada setiap olahan.

Waktu kerja (jam)

Kapasitas lapang teoritis (KLT) dapat dihitung dengan persamaan :

KLT = 0.36 (v x lP) Keterangan :

KLT = Kapasitas lapang teoritis (ha/jam) V = Kecepatan rata-rata (m/s) lP = Lebar pembajakan rata-rata (m) 0.36 = Faktor konversi

(1 m2/s = 0.36 ha/jamKapasitas Kerja (Kapasitas lapang efektif dan Kapasitas lapang teoritis)

Untuk mengetahui perhitungan Kapasitas lapang efektif (KLE) digunakan persamaan :

KLE = L WK Keterangan :

KLE = Kapasitas lapang efektif (ha/jam) L = Luas lahan hasil pengolahan (ha) WK = Waktu kerja

3. Efisiensi Termis

Efisiensi termis adalah panas yang digunakan oleh motor dari hasil pembakaran bahan bakar, dapat ditentukan dengan persamaan :

yo= (Ne / Ptermal) x 100% dimana :

yo= Efisiensi Termis (%) Ne = Daya Efektif (Kw) Pe = Daya Termal (Kw) 4. Analisis biaya

Perhitungan biaya pengolahan lahan per hektar dilakukan dengan cara menjumlahkan biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap.

Biaya pokok = A = [்

+ BTT] x C

dimana:

BT = Total biaya tetap (Rp/tahun) BTT = Total biaya tidak tetap (Rp/jam) X = Total jam kerja per tahun (jam) C = Kapasitas kerja alat (Ha/jam)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Slip Pengolahan TanahDari hasil penelitian diperoleh data slip ban seperti pada Tabel 1

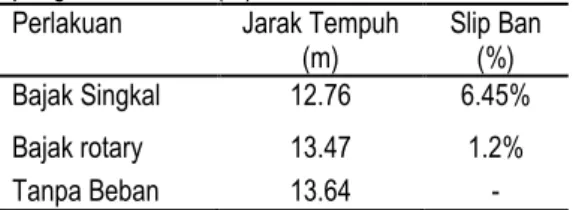

Tabel 1. Persentase Slip ban peralatan pengolahan tanah (%)

Perlakuan Jarak Tempuh (m) Slip Ban (%) Bajak Singkal 12.76 6.45% Bajak rotary 13.47 1.2% Tanpa Beban 13.64 -

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai slip tertinggi terdapat pada perlakuan pembajakan dengan bajak singkal yaitu sebesar 6.45% dan terendah pada pembajakan dengan menggunakan bajak rotary yaitu sebesar 1,2%. Hal ini dipengaruhi oleh jenis alat, lebar alat dan kedalaman pengolahan. Semakin besar kedalaman pengolahan, maka slip ban juga semakin besar. Demikian pula dengan lebar alat dan jenis alat yang digunakan akan berpengaruh terhadap slip ban. Hal ini sesuai dengan literatur Sembiring dkk (1990) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi slip ban adalah, beban pada traksi, jenis, ukuran, kondisi roda traksi dan jenis dan kondisi tanah (landasan traksi).

Nilai slip yang didapat dari penelitian ini termasuk rendah, karena pada saat mengolah tanah tingkat nilai slip tertinggi bisa mencapai 15-25%, sedangkan pada tanah tanah liat basah slip bisa terjadi sekitar 35%. Semakin tinggi nilai slip yang terjadi maka akan semakin banyak tenaga yang hilang menarik traktor tersebut. Hal ini sesuai dengan literatur Sembiring dkk (1990) yang menyatakan bahwa efisiensi tenaga tarik yang tertinggi dalam pengolahan tanah adalah pada tingkat slip 15-25%. Pada tanah liat yang basah slip dapat terjadi hingga 60% dan hanya menghasilkan tanah sekitar 10-20%. Hal ini berarti banyak tenaga yang hilang untuk mengatasi tahanan gelinding dan slip roda serta hasil yang didapat berupa proses pelumpuran oleh roda. Dalam penggunaan traktor pada tanah liat basah atau lumpur, harus diperhatikan luas kotak permukaan roda dengan tanah untuk menaikkan tarikan. Makin luas permukaan, maka tarikan akan semakin baik.

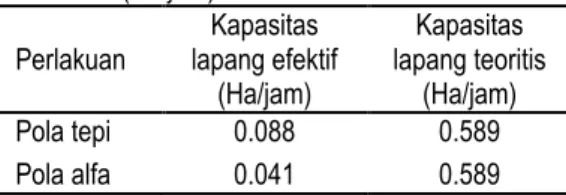

Kapasitas Lapang Pengolahan Tanah Dari hasil penelitian, diperoleh data kapasitas lapang pengolahan tanah seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Kapasitas lapang pengolahan tanah (Ha/jam) Perlakuan Kapasitas lapang efektif (Ha/jam) Kapasitas lapang teoritis (Ha/jam) Pola tepi 0.088 0.589 Pola alfa 0.041 0.589

Dari Tabel 2 dapat dilihat perbedaan kapasitas lapang efektif yang sangat nyata antara pola tepi dan pola alfa, dimana kapasitas lapang efektif tertinggi terdapat pada pola tepi yaitu 0,088 ha/jam dan terendah terdapat pada pola alfa yaitu 0,041 ha/jam. Hal tersebut dipengaruhi oleh waktu yang hilang selama

terjadi pembelokan traktor. Pengolahan lahan dengan pola alfa merupakan pola pengolahan yang memiliki jumlah belokan yang paling banyak sehingga menghasilkan kapasitas lapang yang paling rendah. Selain itu dibutuhkan tingkat keterampilan operator untuk berbelok, dimana pembelokan pada pola alfa membutuhkan tingkat keterampilan yang baik. Besarnya derajat pembelokan (besar ruang belok pada head land) juga mempengaruhi stamina operator. Derajat pembelokan yang tinggi pada saat awal pengolahan seperti pola tengah, akan membuat operator lebih cepat lelah sehingga untuk menyelesaikan pekerjaan, konsentrasi dan stamina sudah sangat menurun, terutama lahan dengan olahan yang kecil. Demikian juga dengan pola tepi yang memiliki derajat pembelokan yang cukup tinggi pada saat akhir pengolahan lahan. Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa pola tepi mempunyai jumlah belokan yang paling sedikit dengan derajat pembelokan yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan pola alfa, sehingga tidak terlalu mengguras stamina operator, dan memberikan kapasitas lapang yang lebih besar. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pola pengolahan dengan jumlah belokan yang sama, dapat memberikan kapasitas lapang yang berbeda. Hal ini sesuai dengan literatur Siregar (2010) yang menyatakan bahwa belok di ujung atau di sudut suatu lapang menghasilkan suatu kehilangan waktu yang seringkali sangat berarti, terutama pada lapang-lapang pendek. Tidak peduli apakah suatu lapang dikerjakan pulang balik, dari tepi ke tengah ataukah digarap dengan mengelilingi titik pusatnya, jumlah waktu belok persatuan luas untuk sebuah alat dengan lebar tertentu akan berbanding terbalik dengan panjang lapang. Menggarap secara pulang balik memerlukan 2 kali belokan 1800 perputaran, sedangkan kedua cara lainnya mencakup empat belokan 900 per putaran.

Efisiensi Traktor

Dari hasil penelitian, diperoleh data efisiensi traktor seperti yang tersaji pada Tabel 3. Tabel 3. Efisiensi traktor (%)

Perlakuan Efisiensi mekanis (%) Efisiensi Termis (%) Pola tepi 15.1 85.03 Pola alfa 6.73 53.26

Dari Tabel 3 dapat dilihat perbedan efisiensi traktor yang sangat nyata antara pola tepi dan pola alfa . Efisiensi tertinggi diperoleh pada pola tepi yaitu sebesar 15.1 % dan terendah pada pola alfa yaitu sebesar 6,73%.

Menurut Yunus (2004), efisiensi suatu traktor tergantung dari kapasitas lapang teoritis dan kapasitas lapang efektif. Karena efisiensi merupakan perbandingan antara kapasitas lapang efektif dengan kapasitas lapang teoritis yang dinyatakan dalam bentuk (%). Pada pengolahan lahan yang menggunakan pola spiral, dihasilkan efisiensi tertinggi yaitu sebesar 15.1%. Hal ini disebabkan oleh perbandingan antara kapasitas lapang efektif dengan kapasitas lapang teoritis memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan bila dibandingkan dengan pola alfa. Konsentrasi dan ketepatan kerja operator, amat mempengaruhi kerapihan kerja operator tersebut. Konsentrasi kerja yang rendah, dapat menyebabkan hasil olahan yang kurang baik, sehingga daerah yang sudah diolah harus diolah kembali karena hasil yang belum sempurna. Ketepatan operator dalam mengambil alur pengolahan pada saat mengolah di samping alur yang telah diolah juga mempengaruhi efisiensi, sehingga diperlukan operator yang terampil dalam mengolah lahan.

Pada pengolahan lahan dengan menggunakan pola tepi, dihasilkan efisiensi termis tertinggi yaitu sebesar 85,03%, yang artinya perbandingan antara daya efektif traktor dengan daya termal yang dihasilkan bahan bakar tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan pola pengolahan lainnya. Pada pengolahan lahan dengan menggunakan pola alfa dihasilkan efeisiensi termis yang sangat rendah yaitu sebesar 53,26%, yang artinya perbandingan antara daya efektif traktor dengan daya termal yang dihasilkan bahan bakar sangat besar. Efisiensi termis dipengaruhi oleh tingkat kemampuan operator saat mengoperasikan traktor, karena semakin banyak waktu yang digunakan oleh operator untuk mengolah lahan maka akan semakin banyak juga bahan bakar yang dipakai sehingga daya termal bahan bakar akan semakin besar yang mengakibatkan efisiensi termis semakin kecil. Banyaknya belokan pada saat pengolahan juga sangat berpengaruh terhadap efisiensi termis, karena untuk mengolah belokan tersebut membutuhkan lebih banyak waktu dan bahan bakar yang dipakai akan semakin banyak.

Konsumsi Bahan Bakar

Dari hasil penelitian, diperoleh data konsumsi bahan bakar traktor seperti yang tersaji pada Tabel 4.

Dari Tabel 4, dapat dilihat bahwa pola pengolahan lahan memberikan pengaruh berbeda sangat nyata terhadap konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar terendah diperoleh pada pola tepi yaitu sebesar 6,666 L/Ha dan

tertinggi pada pola alfa yaitu sebesar 30,33 L/Ha. Penghematan bahan bakar dapat terjadi pada mesin berkecepatan lambat, asalkan tidak kelebihan beban. Umumnya pada penurunan 20% kecepatan mesin, dapat menghemat 15%-30% bahan bakar. Penghematan yang lebih besar dapat diwujudkan apabila putaran mesin dikurangi lagi hingga diatas 20%. Namun pada penelitian ini kecepatan yang digunakan adalah konstan yaitu 1,4 m/s, sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi bahan bakar masing-masing pola. Tabel 4. Konsumsi bahan bakar (L/Ha) Perlakuan Konsumsi bahan bakar

(L/Ha)

Pola tepi 6,66

Pola alfa 30,33

Konsumsi bahan bakar sangat dipengaruhi oleh lamanya pengerjaan suatu luasan lahan. Semakin lama pengoperasian traktor, maka konsumsi bahan bakar akan semakin tinggi. Lamanya pengoperasian traktor ini tidak terlepas dari kapasitas lapang traktor. Faktor lain yang juga mempengaruhi konsumsi bahan bakar yaitu kedalaman pengolahan dan ketinggian air pengolahan. Semakin dalam peralatan mengolah tanah, maka beban yang ditarik oleh traktor juga akan semakin besar. Ketinggian genangan pengolahan mempengaruhi tingkat kepadatan tanah yang akan diolah. Air yang cukup akan memperlunak tanah, sehingga beban yang ditarik oleh traktor semakin berkurang. Ketiadaan genangan pengolahan akan membuat beban traktor menjadi berat yang dapat memperbesar konsumsi bahan bakar.

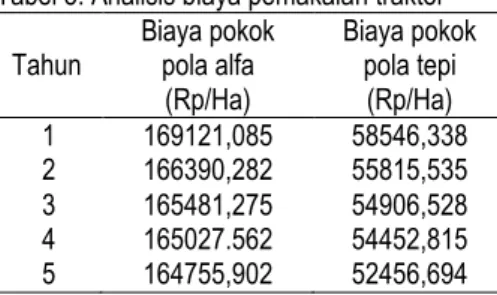

Analisis Biaya

Analisis biaya digunakan untuk menentukan besarnya biaya yang harus dikeluarkan saat produksi menggunakan alat ini. Dengan analisi ekonomi dapat diketahui seberapa besar biaya prosuksi sehingga keuntungan alat dapat diperhitungkan. Hasil perhitungan analisis biaya pemakaian traktor dapatdilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Analisis biaya pemakaian traktor Tahun Biaya pokok pola alfa (Rp/Ha) Biaya pokok pola tepi (Rp/Ha) 1 169121,085 58546,338 2 166390,282 55815,535 3 165481,275 54906,528 4 165027.562 54452,815 5 164755,902 52456,694

Berdasarkan data-data di atas, dapat ditarik kesimpulan total biaya pengolahan tertinggi setiap tahunnya diperoleh pada pola alfa. Sebagai contoh pada tahun pertama besarnya biaya produksi pada pola alfa adalah Rp.169121,085/Ha, sedangkan pada pola tepi hanya sebesar Rp. 58546,338 /Ha. Hal ini tidak terlepas dari biaya tetap, biaya tidak tetap, jumlah jam kerja dan juga kapasitas kerja pengolahan tanah. Yang dimana semakin kecil kapasitas kerja pengolahan maka akan semakin besar biaya produksi yang akan dihasilkan. Hal itu dikarenakan waktu kerja yang dibutuhkan akan semakin banyak yang mengakibatkan konsumsi bahan bakar semakin banyak pula.

KESIMPULAN

1. Pola pengolahan lahan sangat berpengaruh terhadap kapasitas lapang efektif, efisiensi mekanis, efisiensi termis, konsumsi bahan bakar traktor dan analisis biaya pemakaian traktor.

2. Pengolahan lahan dengan pola tepi memiliki kapasitas lapang efektif sebesar 0,088 ha/jam, efisiensi mekanis 15,1%, efisiensi termis 85,03%, dan konsumsi bahan bakar sebesar 6,666 liter/ha.

3. Pengolahan lahan dengan pola alfa memiliki kapasitas lapang efektif sebesar 0,041 ha/jam, efisiensi mekanis 6,73%, efisiensi termis 53,26% dan konsumsi bahan bakar sebesar 30,33 liter/ha.

4. Hasil analisis biaya menunjukkan biaya produksi yang paling kecil setiap tahunnya adalah pada pola tepi yaitu sebesar Rp. 58546,338 /Ha.

5. Pada penelitian ini, pola tepi merupakan pola yang paling baik untuk digunakan karena memiliki kapasitas lapang, efisiensi mekanis dan termis yang tinggi serta konsumsi bahan bakar yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Daywin , F.J dan R.G Sitompul dan Imam Hidayat. 1999. Mesin-mesin budidaya pertanian lahan kering.Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Hardjosentono, M., Wijato, E. Rachlan, I. W. Badra, dan R.D. Tarmana. 2000. Mesin-Mesin Pertanian. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Ilham, M., 2003. Perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi konfersi lahan sawah serta dampak ekonominya. IPB Press. Mundjono.1989. Pengolahan tanah cara gejlokan

sebagai alternatif menanggulangi terbatasnya penyediaan bibit tebu. Prosiding Seminar Budidaya Tebu Lahan Kering .Pasuruan.

Rizaldi, T. 2006. Mesin Peralatan. Departemen Teknologi Pertanian FP USU. Medan Suripin. 2002. Pengelolaan Sumber Daya Tanah

dan Air. Penerbit Andi Yogyakarta. Smith,H., Pearson, A.E., Lambert,H., Wilkes,

M.S. 1990. Farm Machinery and Equipment, McGraw Hill, Inc. Tri Purwadi, Gembong.

Suastawa, I. N., Hermawan,W. dan Sembiring,E.N. 2000. Konstruksi dan Pengukuran Kinerja Traktor Pertanian. Teknik Pertanian. Fateta. IPB. Bogor. Tas, P. 2008. Pengolahan dan Dinamika Tanah.

http://teknopetra.wordpress.com. [diakses pada 12 januari 2014].