POLA PENGOLAHAN TANAH PADA LAHAN SAWAH

MENGGUNAKAN TRAKTOR TANGAN BAJAK ROTARI DI

KECAMATAN PANGKALAN SUSU

SKRIPSI

OLEH :

GUNAWAN SINAGA

PROGRAM STUDI KETEKNIKAN PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

KECAMATAN PANGKALAN SUSU

SKRIPSI

OLEH :

GUNAWAN SINAGA

100308034/KETEKNIKAN PERTANIAN

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk dapat melakukan Penelitian di Program Studi Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

Disetujui Oleh: Komisi Pembimbing

(Lukman Adlin Harahap, STP, M.Si) (Ainun Rohanah, STP, M.Si

Ketua Anggota

)

PROGRAM STUDI KETEKNIKAN PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

ABSTRAK

GUNAWAN SINAGA: Pola pengolahan tanah pada lahan sawah menggunakan traktor tangan bajak rotari di Kecamatan Pangkalan Susu. Dibimbing oleh LUKMAN ADLIN HARAHAP dan AINUN ROHANAH.

Pola pengolahan lahan meliputi kemampuan kerja traktor dalam mengolah lahan dengan menggunakan pola pengolahan untuk mengukur kapasitas kerja, efisiensi dan konsumsi bahan bakar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung kapasitas olah dari traktor Quick Boxer G1000 pada lahan sawah di Kecamatan Pangkalan Susu. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap non factorial pola pengolahan lahan yaitu pola spiral, pola tepi, pola tengah dan pola alfa. Parameter yang diamati adalah kapasitas olah, konsumsi bahan bakar dan efisiensi tarktor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pengolahan berpengaruh nyata terhadap kapasitas, konsumsi bahan bakar dan efisiensi traktor. Hasil kapasitas olah terbesar diperoleh pada pola spiral.

Kata kunci: traktor, lahan sawah, pola pengolahan

ABSTRACT

GUNAWAN SINAGA: Land Tillage Pattern on Rice Field Using rotary Flow Hand Tractor at Kecamatan Pangkalan Susu. Under the Supervision of

LUKMAN ADLIN HARAHAP and AINUN ROHANAH.

Patterns of land management include the ability of the tratcor to cultivate the land using processing pattern to measure work capacity, efficiency and fuel consumption. The objective of this research was to know the capacity of Quick Boxer G1000 tractor on rice field at Kecamatan Pangkalan Susu. This research used non-factorial completely randomized design treatment pattern i.e. spiral pattern, side pattern, middle pattern and alfa pattern. Parameters measured were capacity, fuel consumption and tractor efficiency.

The result showed that treatment pattern affected significantly the capacity, fuel consumption, and tractor efficiency. The highest capacity was found in spiral pattern

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 13 Februari 1992 dari ayah Patar Sinaga dan ibu Rosliani Purba. Penulis merupakan anak pertama dari enam bersaudara.

Tahun 2009 penulis lulus dari SMAN 1 Pegagan Hilir dan pada tahun 2010 lulus seleksi masuk Universitas Sumatera Utara melalui jalur Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi Negeri (UMB-PTN). Penulis memilih Program Studi Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif sebagai amggota Ikatan

Mahasiswa Teknik Pertanian (IMATETA) Universitas Sumatera Utara dan pernah

mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Kebaktian Mahasiswa Kristen Fakultas

Pertanian Universitas Sumatera Utara (UKM-KMK UP FP USU).

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama di Pabrik

Pengolahan Kelapa Sawit PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II Sawit Seberang

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Pengolahan Tanah pada Lahan Sawah Menggunakan Traktor Tangan dengan Bajak Rotari di Kecamatan Pangkalan Susu” yang merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana di Program Studi Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lukman Adlin Harahap, STP, M.Si selaku ketua komisi pembimbing dan Ibu Ainun Rohanah,STP, M.Si selaku anggota komisi pembimbing yang banyak membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Dan juga kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan moral dan moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun untuk kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermamfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, September 2014

DAFTAR ISI

RIWAYAT HIDUP ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR GAMBAR ... v

DAFTAR LAMPIRAN ... vi

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 4

Mamfaat Penelitian ... 4

Batasan Penelitian ... 4

TINJAUAN PUSTAKA Lahan Sawah ... 5

Jenis Tanah dan Kadar Air ... 6

Pengolahan Tanah ... 7

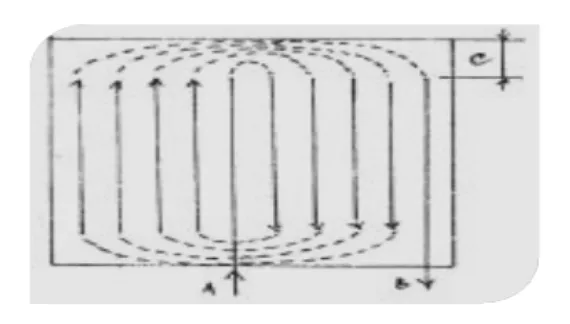

Pola Pengolahan Tanah dengan Traktor Tangan ... 8

Pola Tengah ... 9

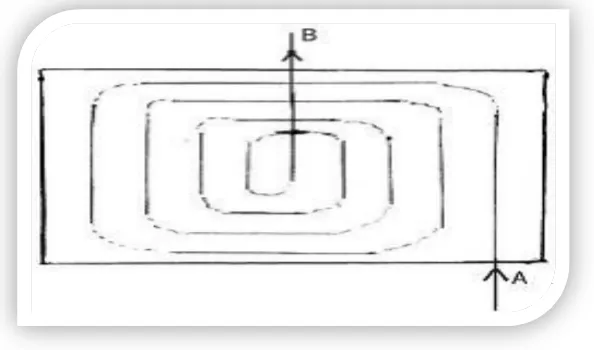

Pola Tepi ... 10

Pola Alfa ... 10

Pola Spiral ... 11

Bajak Rotari atau Pisau Berputar ... 12

Kapasitas Kerja Pengolahan Tanah ... 17

Efisiensi Pengolahan Tanah ... 23

Slip ... 24

Efisiensi Penggunaan Bahan bakar ... 25

Efisiensi Termis ... 27

METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat ... 28

Bahan dan Alat ... 28

Prosedur Penelitian... 28

Parameter Penelitian... 30

Lebar, Kedalaman, dan Slip Pengolahan Tanah ... 30

Kapasitas lapang efektif pengolahan tanah ... 31

Konsumsi bahan bakar ... 31

Efisiensi Termis ... 32

HASIL DAN PEMBAHASAN Lebar, Kedalaman, dan Slip pengolahan tanah ... 34

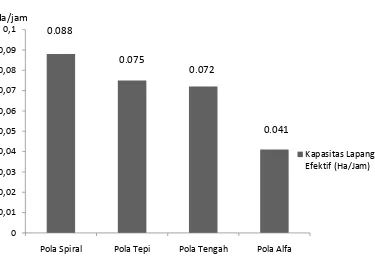

Kapasitas lapang efektif pengolahan tanah ... 37

Efisiensi traktor (Efisiensi mekanis dan efisiensi termis) ... 39

Hal

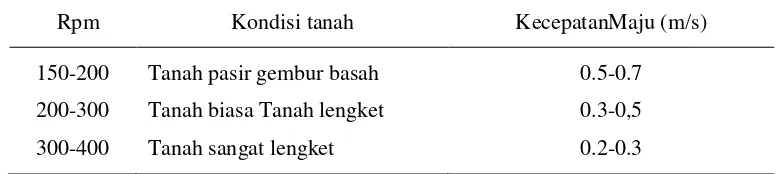

1. Kecepatan putar rotary untuk pengolahan tanah 150-400 rpm ... 15

2. Data penelitian secara umum ... 34

3. Persentase slip ban peralatan pengolahan tanah... 36

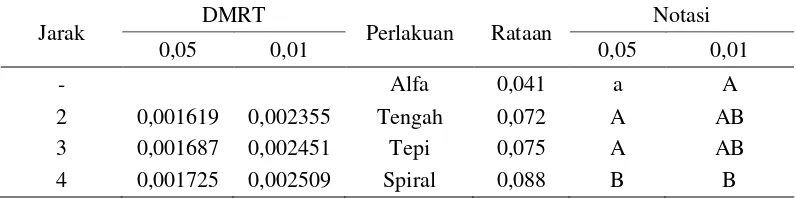

4. Uji DMRT pengaruh pola pengolahan terhadap kapasitas lapang ... 39

5. Uji DMRT pengaruh pola pengolahan terhadap efisiensi ... 41

DAFTAR GAMBAR

Hal

1. Pengolahan tanah pola tengah ... .. 9

2. Pengolahan tanah pola tepi... .. 10

3. Pengolahan tanah pola alfa... .. 11

4. Pengolahan tanah pola spiral. ... .. 11

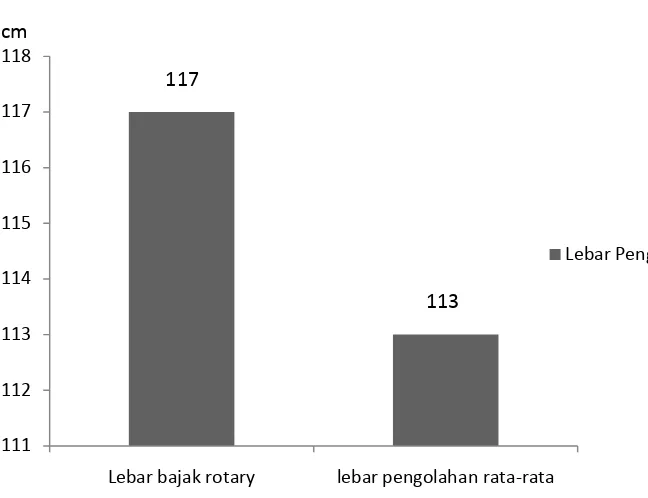

5. Lebar pengolahan tanah ... .. 35

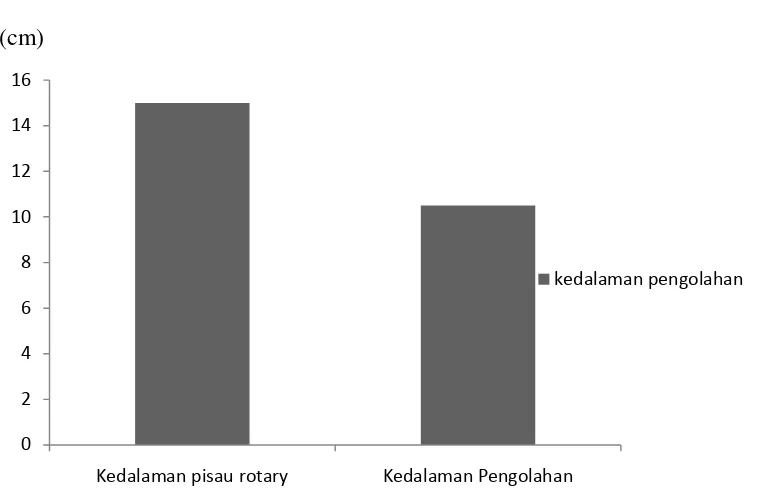

6. Kedalaman pengolahan tanah ... .. 36

7. Pengaruh pola pengolahan terhadap kapasitas lapang ... 38

8. Pengaruh pola pengolahan terhadap efisiensi traktor ... 41

9. Pengaruh pola pengolahan terhadap efisiensi termis ... 43

Hal

1. Diagram alir pelaksanaan penelitian ... 49

2. Pola pengolahan tanah... 51

3. Data pengamatan kapasitas lapang... 53

4. Data pengamatan efisiensi traktor ... 54

5. Data pengamatan konsumsi bahan bakar ... 56

6. Slip ban ... 57

ABSTRAK

GUNAWAN SINAGA: Pola pengolahan tanah pada lahan sawah menggunakan traktor tangan bajak rotari di Kecamatan Pangkalan Susu. Dibimbing oleh LUKMAN ADLIN HARAHAP dan AINUN ROHANAH.

Pola pengolahan lahan meliputi kemampuan kerja traktor dalam mengolah lahan dengan menggunakan pola pengolahan untuk mengukur kapasitas kerja, efisiensi dan konsumsi bahan bakar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung kapasitas olah dari traktor Quick Boxer G1000 pada lahan sawah di Kecamatan Pangkalan Susu. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap non factorial pola pengolahan lahan yaitu pola spiral, pola tepi, pola tengah dan pola alfa. Parameter yang diamati adalah kapasitas olah, konsumsi bahan bakar dan efisiensi tarktor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pengolahan berpengaruh nyata terhadap kapasitas, konsumsi bahan bakar dan efisiensi traktor. Hasil kapasitas olah terbesar diperoleh pada pola spiral.

Kata kunci: traktor, lahan sawah, pola pengolahan

ABSTRACT

GUNAWAN SINAGA: Land Tillage Pattern on Rice Field Using rotary Flow Hand Tractor at Kecamatan Pangkalan Susu. Under the Supervision of

LUKMAN ADLIN HARAHAP and AINUN ROHANAH.

Patterns of land management include the ability of the tratcor to cultivate the land using processing pattern to measure work capacity, efficiency and fuel consumption. The objective of this research was to know the capacity of Quick Boxer G1000 tractor on rice field at Kecamatan Pangkalan Susu. This research used non-factorial completely randomized design treatment pattern i.e. spiral pattern, side pattern, middle pattern and alfa pattern. Parameters measured were capacity, fuel consumption and tractor efficiency.

The result showed that treatment pattern affected significantly the capacity, fuel consumption, and tractor efficiency. The highest capacity was found in spiral pattern

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ilmu mekanisasi pertanian di Indonesia telah dipraktekkan atau dilaksanakan untuk mendukung berbagai usaha pembangunan pertanian terutama dibidang usaha swasembada pangan. Dengan mempertimbangkan aspek kepadatan penduduk, nilai sosial ekonomi, dan teknis, maka pengembangan mekanisasi pertanian di Indonesia dilaksanakan melalui sistem pengembangan selektif. Yang dimaksud dengan sistem mekanisasi pertanian selektif adalah usaha memperkenalkan, mengembangkan, dan membina pemakaian jenis atau kelompok jenis alat dan mesin pertanian yang serasi atau yang sesuai dengan keadaan wilayah setempat (Hardjosentono,et al., 1996).

Bajak rotari merupakan alat pengolahan tanah ke dua setelah bajak singkal dan bajak piringan. Bajak rotari dibedakan dari segi konstruksinya terhadap bajak piring maupun bajak singkal. Hasil pembajakan dengan bajak rotari memberikan hasil olah yang langsung hancur dan merata, karena bajak jenis ini terdiri dari pisau-pisau rotari putar yang menghancurkan tanah. Gerakan putar pisau diatur dengan sistem penyaluran tenaga dari poros mesin traktor. Bajak rotari umumnya sangat cocok digunakan pada tanah pasir atau tanah sawah (biasanya pada tanah sawah yang telah sering digunakan tiap musim tanam, hanya digunakan bajak rotari saja dan garu) (Yunus, 2004).

Kecamatan pangkalan susu merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di kabupaten Langkat dengan luas wilayah ± 151,35 km2 atau 3,34 % dari luas kabupaten Langkat. Kecamatan Pangkalan Susu berada pada ketinggian 4 m dpl dengan curah hujan 1,77 mm dan jumlah hari hujan sebanyak 149 hari selama tahun 2012. Luas lahan pertanian di kecamatan Pangkalan Susu adalah seluas 120,79 km2, dimana luas lahan sawahnya adalah sekitar 29,84 km2 (Anonimous,2013).

menyelesaikan persoalan yang dihadapi para petani sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan petani dan mengurangi biaya produksi serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani khususnya di kecamatan Pangkalan Susu.

Penelitian sebelumnya telah pernah dilakukan oleh Ariesman (2012) pada lahan kering di kelurahan Salaka, kecamatan Pattalassang, kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, dengan parameter penelitian kapasitas pengolahan tanah, efisensi pengolahan tanah, konsumsi bahan bakar dan slip roda traktor. Pola pengolahan yang digunakan adalah pola tengah dan pola tepi. Lahan yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah lahan kering dengan tanaman holtikultura sebagai tanaman produktivnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariesman (2012) maka dapat disimpulkan bahwa pola pengolahan tanah yang cocok pada lahan kering di kelurahan Salaka, kecamatan Pattalassang, kabupaten Takalar adalah pola tengah, yang memiliki kapasitas lapang efektif atau kemampuan kerja yang lebih baik dibandingkan pengolahan pola tepi. Dengan perbandingan satu ha lebih cepat/baik dibanding pengolahan pola tepi.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung lebar, kedalaman, slip, kapasitas kerja, efisiensi pengolahan tanah, efisiensi termis, efisiensi penggunaan bahan bakar pada pola pengolahan tanah di lahan sawah kecamatan Pangkalan Susu.

Mamfaat Penelitian

1. Bagi penulis yaitu sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang merupakan syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

2. Bagi mahasiswa, sebagai informasi pendukung untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pola pengolahan tanah.

3. Bagi masyarakat, untuk membantu petani dalam pengolahan tanah sawah khususnya di kecamatan Pangkalan Susu.

Batasan Masalah

1. Lahan yang digunakan pada penelitian ini adalah lahan basah (sawah) 2. Alat pengolahan tanah yang digunakan adalah bajak rotari

TINJAUAN PUSTAKA

Lahan Sawah

Sawah adalah bentuk pertanian lahan basah karena menggunakan banyak air dalam kegiatan pertaniannya terutama pada awal kegiatan penanaman. Di Indonesia terdapat bermacam-macam jenis sawah, antara lain adalah sebagai berikut :

- Sawah Irigasi, adalah sawah dengan pengairan yang teratur - Sawah Lebak, adalah sawah yang terletak pada dataran banjir - Sawah Tadah Hujan, adalah sawah yang pengairannya dari air hujan

- Sawah Pasang Surut, adalah sawah yang terletak di muara sungai/tepi pantai.

(Tas, 2008)

Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk bertanam padi sawah, baik terus menerus sepanjang tahun maupun begiliran dengan tanaman palawija. Segala macam jenis tanah dapat disawahkan asalkan air cukup tersedia. Disamping itu padi sawah juga ditemukan pada berbagai macam iklim yang jauh lebih beragam dibanding dengan tanaman lain, dengan demikian sifat tanah sawah sangat beragam sesuai dengan sifat tanah asalnya (Ilham,2003).

dan daerah, sarana pelestarian kebudayaan tradisional, sarana pencegahan urbanisasi, serta sarana pariwisata. Mamfaat bawaan terkait dengan fungsinya sebagai sarana pendidikan, dan sarana untuk mempertahankan keragaman hayati (Ilham, 2003).

Jenis Tanah dan Kadar Air

Jenis tanah di daerah kecamatan pangkalan susu sebagian besar adalah jenis tanah alluvial. Data ini didapatkan dari peta Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Langkat.

Tanah Alluvial merupakan jenis tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. Aluvial ialah tanah muda yang berasal dari hasil pengendapan. Sifatnya tergantung dari asalnya yang dibawa oleh sungai. Tanah aluvial yang berasal dari gunung api umumnya subur karena banyak mengandung mineral. Tanah ini sangat cocok untuk persawahan. Penyebarannya di lembah-lembah sungai dan dataran pantai. Tekstur tanah alluvial umumnya liat atau liat berpasir. Tanah Aluvial yang dipersawahan akan berbeda sifat morfologisnya dengan tanah yang tidak dipersawahan. Perbedaan yang sangat nyata dapat dijumpai pada epipedonnya, dimana pada epipedon yang tidak pernah dipersawahan berstruktur granular. Sedangkan epipedon tanah Aluvial yang dipersawahan tidak berstruktur (Hanafiah, 2009).

dipanaskan dengan oven yang bersuhu 105oC hingga diperoleh berat tanah kering yang tetap (Das, 1993).

Berdasarkan berat, persentase kadar air tanah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

��=��−��

�� � 100 %. ... (1)

dimana :

KA = Kadar air tanah (%)

Wa = Berat tanah sebelum dikeringkan (g) Wk = Berat tanah setelah dikeringkan (g)

Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah adalah setiap manipulasi mekanik terhadap tanah yang ditujukan menciptakan kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Tujuan utama pengolahan tanah adalah menyediakan tempat umbuh bagi benih, menggemburkan tanah pada daerah perakaran, membalikkan tanah sehingga sisa-sisa tanaman terbenam di dalam tanah dan memberantas gulma (Suripin, 2002).

Sedangkan menurut Mundjono (1989) Pengolahan tanah adalah semua pekerjaan pendahuluan sebelum proses penanaman. Tujuan utama dari pengolahan tanah adalah menciptakan kondisi tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman dengan usaha seminimum mungkin. Sebagai awal kegiatan budidaya pertanian sebelum kegiatan lainnya dilakukan kegiatan ini perlu dilakukan dengan efektif dan efisien, oleh karena menyangkut kualitas hasil dan ketepatan waktu pengolahan tanah.

keseluruhan energi yang dibutuhkan dalam proses budidaya pertanian. Cara pengolahan tanah akan berpengaruh terhadap hasil pengolahan dan konsumsi energinya (Mundjono, 1989).

Secara spesifik cara pengolahan tanah menurut Hardjosentono,et al.,(2000) digolongkan dalam 3 hal,yaitu :

1. Alat pembuka (Primary tillage equipment) 2. Alat penghancur (Secondary tillage equipment)

3. Alat perata dan pembedeng ( Finishing tillage equipment)

Pola Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah perlu menggunakan pola –pola tertentu. Tujuan dari pola pengolahan tanah ini menurut Dahono (1997) adalah :

1. Lebih efisien, dengan menggunakan pola yang sesuai dengan yang diharapkan :

a. Waktu yang terbuang pada saat pengolahan tanah (pada saat implementasi pengolahan tanah diangkat) sesedikit mungkin.

b. Bahan yang diolah tidak diolah lagi sehingga diharapkan pekerjaan pengolahan tanah lebih efisien.

2. Lebih efektif, hasil pengolahan tanah (khususnya untuk pembajakan) bisa merata. Bagian lahan yang diangkat tanahnya akan ditimbun kembali dari alur berikutnya, sehingga diharapkan pekerjaan pengolahan tanah bisa lebih efektif.

1.Pola Tengah

Pembajakan dilakukan dari tengah membujur lahan. Pembajakan kedua pada sebelah hasil pembajakan pertama. Traktor diputar kekanan dan membajak rapat dengan hasil pembajakan pertama. Pembajakan berikutnya dengan cara berputar ke kanan sampai ketepi lahan. Pola ini cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit. Diperlukan lahan untuk berbelok (head land) pada kedua ujung lahan. Ujung lahan yang tidak terbajak tersebut, dibajak pada 2 atau 3 pembajakan terakhir. Sisa lahan yang tidak terbajak (pada ujung lahan), diolah dengan cara manual (dengan cangkul).

Gambar 1. Pengolahan Pola Tengah

Pola ini akan menghasilkan alur balik (back furrow) yaitu alur bajakan yang saling berhadapan satu sama lain, sehingga akan terjadi penumpukan lemparan hasil pembajakan memanjang di tengah lahan.

2.Pola Tepi

lahan. Pada akhir pengolahan operator akan kesulitan dalam membelokkan traktor. Pengolahan tanah pola tepi dapat dilihat pada Gambar 2 (Dahono, 1997).

Gambar 2. Pola Pengolahan Tepi

Pola ini cocok untuk lahan yang berbentuk bujur sangkar, dan lahan tidak terlalu luas. Diperlukan lahan untuk berbelok pada kedua diagonal lahan. Lahan yang tidak terbajak tersebut, dibajak pada 2 atau 4 pembajakan terakhir. Sisa lahan yang tidak terbajak, diolah dengan cara manual (dengan cangkul) (Dahono, 1997).

3. Pola Alfa

Gbr. 3. Pola pengolahan Alfa 4.Pola Spiral

Mesin mengolah tanah dari tepi dan berakhir di tepi secara spiral. Kelebihan dari pola ini adalah hasil dari pengolahannya tidak terlempar kesamping, sedangkan kekuranganya adalah efisiensinya rendah, Pola ini hanya cocok dilakukan untuk bajak yang dapat diubah arah lemparan pembajakan. Untuk mesin rotari cara ini juga dapat dilakukan.

Bajak Rotari

Bajak rotari adalah bajak yang terdiri dari pisau-pisau yang berputar. Berbeda dengan bajak piringan yang berputar karena ditarik oleh traktor,maka Bajak ini terdiri dari pisau-pisau yang dapat mencangkul yang dipasang pada suatu poros berputar yang digerakkan oleh motor. Bajak ini banyak ditemui pada pengolahan tanah sawah untuk pertanian padi dan holtikultura (Smith dan Wilkes,1990).

Bajak rotari telah digunakan di eropa selama bertahun-tahun, sedangkan petani amerika tidak terlalu tertarik pada bajak tipe ini, yang menjadi sebab kurangnya minat ini adalah kurangnya biaya dan kebutuhan daya. Pada umumnya bajak rotari dapat dibagi menjadi 3 tipe yaitu mesin bantu tarik, digerakkan oleh daya disadap,serta tipe kebun swagerak. Bajak rotari ini sama sekali mempunyai desain yang berbeda dari bajak singkal dan bajak piring (Smith dan Wilkes,1990).

Bajak rotari ini ditarik kedepan oleh traktor, namun mempunyai pisau pemotong yang digerakkan oleh mesin pembantu yang dipasang pada rangka bajak tersebut. Tipe bajak ini dibuat dalam ukuran 4, 5, 6 inchi dan memerlukan daya sebesar 90 daya kuda (Smith danWilkes, 1990).

Salah satu masalah dari penggunaan bajak putar ialah apabila di dalam tanah terdapat benda-benda keras, untuk itu biasanya diadakan pengamanan (dilengkapi per-per pada pisaunya, adanya pengamanan slip pada mesinnya). Berdasarkan atas sistem pengambilan daya untuk menggerakkan rotor dan pisau dari bajak putar, jenis bajak putar secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu (Sakai dkk., 1998) :

1. Bajak putar dengan tenaga pemutar pisau dari mesin tersendiri terpisah dari tenaga traktor sebagai sumber daya penariknya (self propelled unit).

2. Bajak putar dengan tenaga pemutar pisau dari PTO traktor, yang sekaligus traktor tersebut sebagai sumber daya penariknya (pto drives tractor).

Bagian-bagian bajak putar adalah (Sakai dkk., 1998).

1. Pisau, berfungsi untuk mencacah saat bajak putar beroprasi. Pisau ini juga cukup baik untuk mencacah gulma maupun seresah, namun tidak dapat menutupnya dengan tanah secara baik seperti jika menggunakan bajak singkal maupun bajak piringan. Besar dan jumlah pisau disesuaikan dengan daya penggerak dan keperluannya.

2. Poros putar, berfungsi untuk memutar rotor-rotor bajak putar.

3. Rotor, berfungsi sebagai tempat pemasangan pisau-pisau dari bajak putar. 4. Penutup belakang (rear shield), berfungsi membantu penghancuran tanah. 5. Roda dukung (land wheel), berfungsi untuk mengatur kedalaman pengolahan

Prinsip kerja bajak putar adalah pisau-pisau dipasang pada rotor secara melingkar hingga beban terhadap mesin merata dan dapat memotong tanah secara bertahap. Pada waktu rotor berputar dan alat bergerak maju pisau akan memotong tanah. Luas tanah yang terpotong dalam sekali pemotongan tergantung pada kedalaman dan kecepatan maju (Sakai dkk., 1998).

Gerakan putaran rotor yang memutar pisau-pisau diakibatkan daya dari motor yang diteruskan melalui sistem penerusan daya khusus sampai ke rotor tersebut. Sistem penerusan daya untuk ukuran bajak putar kecil yang digerakkan dengan traktor tangan biasanya menggunakan sistem hubungan roda cakra dengan rantai. Untuk bajak putar ukuran besar yang digerakkan dengan traktor besar, biasanya menggunakan universal joint (Sakai dkk., 1998).

Kecepatan perputaran pisau dan kecepatan maju akan mempengaruhi kehalusan pengolahan tanah, semakin cepat perputaran pisau akan diperoleh pemotongan yang semakin halus, makin lambat perputaran pisau maka hasil pemotongan akan besar-besar. Pada kecepatan rendah, kemungkinan penyumbatan oleh tanah dan seresah makin besar tetapi kecepatannya yang besar akan dapat merusak struktur tanah dan mengurangi umur pemakaian pisau. Kandungan air tanah, bila tanah dikerjakan pada kandungan air dimana ikatan partikel kecil maka hasil pengerjaan tanah akan lebih halus (Sakai dkk., 1998).

Untuk dapat merancang bangun pengolah tanah rotari harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu Suastawa dkk (2000) :

b. Alat Mesin mampu mengolah tanah dengan kedalaman yang cukup untuk membenamkan sisa tanaman dan mencampur lapisan tanah atas secara vertikal.

c. Disain rotari dilengkapi pengatur guna mengatasi tanah basah dan sisa tanaman.

d. Permukaan tanah hasil kerja rata, tanpa terbentuknya alur-alur atau gundukan tanah.

e. Alat Mesin mempunyai ketahanan kerja, kekuatan konstruksi dan pelindung bagian-bagian penting terhadap benturan benda keras.

Pengolahan tanah dengan rotari menghasilkan kualitas penghancuran dan campuran yang sempurna antara cacahan gulma/sisa tanaman dengan tanah. Gulma sisa tanaman yang terbenam dalam tanah tersebut akan membusuk dan menjadi pupuk organic, sehingga menjadi media tumbuh yang optimum dan menekan pertumbuhan gulma (Sakai dkk, 1998).

Kualitas pencampuran pada pengolahan tanah menggunakan rotari tidak hanya tergantung pada sifat tanah, juga kecepatan putar rotari, bentuk dan posisi dari pelindung rotari erat kaitannya dengan lemparan pertikel tanah. Kecepatan putar rotari untuk pengolahan tanah 150 - 400 rpm tergantung pada sifat tanah disajikan pada Tabel 1 (Sakai dkk, 1998).

Tabel 1. Kecepatan putar rotari untuk pengolahan tanah 150-400 rpm

Rpm Kondisi tanah KecepatanMaju (m/s)

150-200

200-300

300-400

Tanah pasir gembur basah

Tanah biasa Tanah lengket

Tanah sangat lengket

0.5-0.7

0.3-0,5

Pengolahan tanah kedua atau sekunder diartikan sebagai pengadukan tanah sampai kedalaman yang komparatif tidak terlalu dalam. Alat – alat yang biasa digunakan dalam pengolahan tanah sekunder adalah garu, penggembur dan pemberaan. Salah satu garu yang paling sering digunakan adalah garu rotari (Smith dan wilkes, 1990).

Daywin dkk (1999) menyatakan bahwa garu rotari merupakan garu yang berupa pisau-pisau yang dipasang pada suat poros yang berputar karena digerakkan oleh suatu motor, kedalaman garu rotari berkisar antara 10-25 cm dan mempumyai kelebihan dapat membajak dan menggaru pada waktu yang bersamaan (Koga, 1988). Rotari merupakan mesin yang efisien karena dapat melakukan pengolahan tanah, pemecahan tanah,dan perataan tanah dalam satu proses. Sumber tenaga putar rotari didapatkan dari putaran PTO (Power Take Off) atau tempat pengambilan daya traktor. PTO merupakan keluaran daya dari mesin traktor yang berupa putaran yang bisa digunakan untuk menggerakkan peralatan lain.Poros PTO dihubungkan secara langsung dengan poros setelah kopling, kemudian PTO sendiri menggunakan persneling tersendiri untuk mengatur kecepatan putar PTO agar sesuai dengan kebutuhan.

Keuntungan dari penggunaan bajak rotari (Daywin dkk, 1999) adalah 1. Pengolahan dan penghancuran bongkahan dilakukan secara berurutan 2. Tanah tidak dapat berpindah

3. Pencampuran pupuk bisa lebih seragam dengan tanah 4. Biaya pengolahan menjadi lebih murah

Roda traktor berguling akan mengalami gaya traksi, tahanan gelinding, gaya kemudi, gaya dukung tanah dan gaya akibat berat traktor. Traksi adalah gaya dorong yang dihasilkan oleh roda traktor atau alat traksi lainnya. Arah traksi adalah searah dengan arah gerak traktor dan berlawanan arah dengan tahanan

gelinding. Tahanan gelinding akibat reaksi tanah saat roda bergerak (Liljedahl dkk, 1979).

Menurut Mandang dan Nishimura (1991) traksi dapat diperoleh sebagai reaksi dari roda penggerak melawan tanah, yang sangat tergantung pada keadaan kualitas tanah. Traksi bersih adalah gaya searah maju traktor yang dihasilkan oleh gaya traksi dipindahkan ke kendaraan (Sakai dkk, 1998). Pada kondisi tanah dan keadaan permukaan tanah tertentu maka faktor yang memengaruhi traksi dapat dilihat dari segi alat traksi adalah jenis dan keadaan alat traksi serta beban yang diterima (Gill dan Vanden Berg, 1968).

Besarnya tenaga maksimum yang dapat dikerahkan roda ke permukaan tanah dipengaruhi oleh reaksi tanah terhadap roda sehingga memungkinkan roda menghasilkan tenaga tarik lebih besar. Hal ini tergantung pada ketahanan tanah terdapat keretakan, kohesi tanah (pada tanah liat) dan sudut gesekan dalam tanah (Gill dan Vanden Berg, 1968).

Kapasitas Kerja Pengolahan Tanah

Ada dua macam kapasitas pengolahan tanah yaitu kapasitas lapang teoritis dan kapasitas lapang efektif. Kapasitas lapang teoritis adalah kemampuan kerja suatu alat di dalam suatu bidang tanah, jika mesin berjalan maju sepenuh waktunya (100 %) dan alat tersebut bekerja dalam lebar maksimum (100 %).Waktu teoritis untuk setiap luasan adalah waktu yang digunakan untuk kapasitas lapang teoritis. Kapasitas lapang efektif atau aktual adalah rata-rata dari kemampuan kerja alat di lapangan untuk menyelesaikan suatu bidang tanah. Kapasitas dari alat-alat pertanian dapat dinyatakan dalam acre perjam atau hektar per jam (Daywin,et al.,2008).

Menurut Rizaldi (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kerja alat pengolahan tanah adalah sebagai berikut :

1. Ukuran dan bentuk petakan, ukuran petakan yang sempit akan mempersulit pembelokan alat dan jika betuknya berliku maka kapasitas pengolahan akan menjadi rendah.

2. Topografi wilayah,yaitu permukaan tanah, kemiringan tanah yang masih bisa dikerjakan traktor adalah 3 sampai 8 % dimana pengolahannya mengikuti garis kontur.

3. Keadaan traktor, maksudnya adalah apakah traktor masih baru atau sudah lama, menyangkut umur traktor itu sendiri.

4. Keadaan vegetasi, misalnya tumbuhan semak atau alang-alang mengakibatkan kemacetan akibat penggumpalan pada alat karena tertarik atau tidak terpotong.

6. Tingkat keterampilan operator, operator yang berpengalaman dan terampil akan memberikan hasil kerja dan efisiensi kerja yang lebih baik.

7. Pola pengolahan tanah, berhubungan dengan waktu yang hilang pada saat pembelokan pada saat mengolah tanah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas lapang menurut Darun dan Sumono (1983)adalah :

1. Kinerja Lapang Alat Mesin Pertanian

Dalam pengolahan tanah, kecepatan penggarapan suatu lapang dengan sebuah mesin merupakan salah satu dasar pertimbangan menghitung biaya pengerjaan dan efisiensi dalam pengolahan lahan. Dalam hal ini ada beberapa istilah yang digunakan yaitu:

a. Kapasitas lapang teoritis sebuah alat, merupakan kecepatan penggarapan lahan yang akan diperoleh seandainya mesin tersebut melakukan kerjanya memanfaatkan 100% waktunya, pada kecepatan maju teoritisnya dan selalu memenuhi 100% lebar kerja teoritisnya.

b. Waktu per hektar teoritis, merupakan waktu yang dibutuhkan pada kapasitas lapang teoritis tersebut.

c. Waktu kerja efektif, merupakan waktu sepanjang mana mesin secara aktual melakukan fungsi/kerjanya. Waktu kerja efektif per hektar akan lebih besar dibanding waktu kerja teoritik per hektar jika lebar kerja terpakai lebih kecil dari lebar kerja teoritisnya.

Dengan alat-alat semacam garu, penyiang lapang, pemotong rumput dan pemanen padu, secara praktis tidak mungkin untuk memanfaatkan lebar teoritisnya tanpa adanya tumpang tindih. Besarnya tumpang tindih yang diperlukan terutama merupakan fungsi dari kecepatan, kondisi tanah dan keterampilan operator.

e. Efisiensi lapang, merupakan perbandingan antara kapasitas lapang efektif dengan kapasitas lapang teoritis, dinyatakan dalam persen. Efisiensi lapang melibatkan pengaruh waktu hilang di lapang dan ketakmampuan untuk memanfaatkan lebar teoritis mesin.

f. Efisiensi kinerja, merupakan suatu ukuran efektifitas fungsional suatu mesin, misalnya persentase perolehan produk bermanfaat dari penggunaan sebuah mesin pemanen.

2. Waktu Hilang Untuk Belok

Belok di ujung suatu lapang menghasilkan suatu kehilangan waktu yang seringkali sangat berarti, terutama pada lapang-lapang pendek. Jumlah waktu belok per satuan luas untuk sebuah alat dengan lebar tertentu akan berbanding terbalik dengan panjang lapang. Untuk suatu lapang persegi tertentu digarap searah panjangnya ataukah memutarinya, jumlah putaran perjalanan yang diperlukan akan sama. Menggarap secara pulang balik memerlukan 2 kali belokan180o per putaran, sedang kedua cara lainnya mencakup empat belokan 90o perputaran.

rata-rata hampir 5% lebih besar pada pemanen atau penyiang 4 larik dibanding 2 larik. Perbedaannya ialah 20 - 25% pada head-land kasar. Alat yang lebih lebar, mendapatkan bahwa waktu per belokan rata-rata 40 - 50% lebih besar untuk penyiang dan penanam 6 larik dibanding 4 larik.

Pengoperasian traktor saat melintasi ujung-ujung suatu lapang biasanya menghasilkan kehilangan waktu yang sering tak terhindarkan jika tanah yang luas dibagi-bagi ke dalam lapang-lapang yang pendek.

3. Waktu hilang yang sebanding dengan Luas

Saat pengolahan tanah dengan traktor ada beberapa waktu yang hilang, karena saat istirahat dan penyetelan atau pemeriksaan alat, biasanya cenderung sebanding dengan waktu kerja efektif (atau dengan waktu lapang total) jika kecepatan kerja atau lebar alat ditambah. Pengoperasian tidak bekerja saat melintasi ujung lapang cenderung sebanding dengan waktu kerja efektif jika kecepatan kerja normal dipertahankan saat melintasi ujung.

Kehilangan waktu yang lain, disebabkan oleh halangan, penggumpalan, penambahan pupuk atau benih, dan pengisian tabung semprotan, seringkali cenderung lebih sebanding dengan luas daripada dengan waktu kerja. Waktu per hektar untuk belok pulang-balik pada pengerjaan tanaman larik cenderung tetap konstan (atau turun cuma sedikit) jika kecepatan kerja dinaikkan, karena kecepatan biasanya dikurangi saat belok, kecuali jika kecepatan kerja normalnya memang telah rendah. Waktu hilang yang disebabkan pengosongan hasil panen cenderung sebanding dengan jumlah hasil di samping sebanding dengan luasnya.

akan terhitung dengan presentase yang lebih besar dengan berkurangnya total waktu per hektar. Dengan demikian, mengganti penanam 4 larik dengan 6 larik pada kecepatan maju yang sama dapat menaikkan keluaran cuma 30% bukannya 50%.

4. Waktu hilang berkenaan dengan kehandalan mesin

Peluang kerusakan alat, yang akan berakibat hilangnya waktu di lapang adalah berbanding terbalik dengan kehandalan mesin. Kehandalan keberhasilan dapat didefinisikan sebagai peluang statistik berfungsinya suatu alat secara memuaskan pada kondisi tertentu sepanjang periode waktu tertentu. Kehandalan pemakaian waktu pada mesin individual menjadi makin penting jika beberapa mesin atau beberapa bagian mesin digunakan secara gabungan. Untuk sebuah alat individual, waktu hilang sebesar 5 atau 10% karena kerusakan, penyetelan, pembetulan, penyumbatan/penggumpalan, atau berhenti yang lain berkaitan dengan mesin, umumnya tidak dianggap serius. Namun jika 4 satuan semacam itu, masing-masing dengan kehandalan pemakaian waktu 98%, digunakan secara berurutan, kehandalan pemakaian waktu keseluruhan gabungan waktu berurutan tersebut akan terkurangi sampai menjadi 66% Kehandalan pemakaian waktu. Waktu hilang karena belok, istirahat, pengisian wadah benih atau pupuk, dan sebagainya, kira-kira akan tetap sama tak peduli berapa jumlah mesinnya, namun harus dimasukkan dalam penghitungan efisiensi lapang gabungan tersebut.

Persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan kapasitas lapang menurut Yunus (2004), adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas Lapang Teoritis

KLT = Kapasitas lapang teoritis (ha/jam) LP = Lebar kerja alat (m)

V = Kecepatan (m/jam)

0.36 = Faktor konversi(1 m2/s =0.36 ha/jam) 2. Kapasitas Lapang Efektif

KLE = �

��

... (3)

Dimana :

KLE = Kapasitas Lapang Efektif (ha/jam)

L = Luas Lahan (ha)

WK = Waktu Kerja (jam)

Kecepatan maju merupakan salah satu metode untuk meningkatkan kapasitas kerja alat pertanian yaitu dengan menambah kecepatan maju berarti meningkatkan kapasitas kerja alat pengolah tanah tanpa harus menambah berat dan jumlah unit tenaga penggerak yang membebani tanah (Yunus, 2004).

Efisiensi Pengolahan Tanah

Efisiensi suatu traktor tergantung dari kapasitas lapang teoritis dan kapasitas lapang efektif. Karena efisiensi merupakan perbandingan antara kapasitas lapang efektif dengan kapasitas lapang teoritis yang dinyatakan dalam bentuk (%). Persamaan yang digunakan untuk mengetahui efisiensi pengolahan tanah adalah sebagai berikut:

Efisiensi = ���

���X 100% ... (4) Dimana :

KLT = Kapasitas Lapang Teoritis (Yunus, 2004)

Pada saat mengolah tanah menggunakan traktor dan alat bajak maka akan diperoleh tanah terolah dengan luas tertentu dan selesai ditempuh dalam waktu tertentu, sehingga kemampuan kerja lapang mengolah tanah tersebut, atau yang dapat dinyatakan dalam satuan luas tanah terolah persatuan waktu. Semakin luas tanah yang diselesaikan dalam waktu yang semakin singkat maka dikatakan bahwa pekerjaan mengolah tanah tersebut mempunyai efisiensi tanah yang tinggi (Yunus, 2004).

Slip

Intensitas slip merupakan pengurangan kecepatan maju traktor karena beban operasipada kondisi lapang. Slip roda yang terjadi pada roda traksi traktor dapat diketahui dari pengurangan kecepatan traktor pada saat operasi dengan beban dibandingkan dengan kecepatan teoritis. Slip roda traktor merupakan salah satu faktor pembatas bagi pengoperasian traktor-traktor pertanian. Slip akan selalu terjadi pada traktor baik pada saat menarik beban maupun saat tidak menarik beban (Liljedahl dkk, 1989).

Slip roda traksi merupakan selisih antara jarak tempuh traktor saat dikenai beban dengan jarak tempuh traktor tanpa beban pada putaran roda penggerak yang sama (Wanders, 1978).

Ada beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi slip, menurut Sembiring dkk (1990) adalah sebagai berikut :

a) Beban pada roda traksi

c) Jenis dan kondisi tanah/landasan traksi

Slip roda traksi pada traktor dapat dihitung dengan persamaan :

��

=

��−����

�

100%

... (5)

dimana :

St = Slip roda traksi (%)

So = Jarak yang ditempuh untuk 5 kali putaran roda traktor tanpa mengolah tanah

Sb = Jarak yang ditempuh untuk 5 kali putaran roda traktor dengan mengolah tanah

(Suastawa dkk, 2000).

Penurunan tenaga yang dibutuhkan untuk mengatasi slip akan menaikkan tenaga tarik taktor. Perbedaan kecepatan dan transmisi yang digunakan juga dapat memberikan pengaruh pada slip. Efisiensi tenaga tarik yang tertinggi dalam mengolahan tanah adalah pada tingkat slip antara 15-25%. Pada tanah liat yang basah, tenaga terbesar untuk menarik mungkin dicapai pada slip sekitar 35% (Sembiring dkk, 1990).

Efisiensi Penggunaan Bahan Bakar

Motor bakar adalah suatu sistem perubah tenaga dari tenaga panas menjadi tenaga gerak. Sebagai sumber tenaga panas dapat berasal dari kayu, batubara, minyak tanah, bensin dan sebagainya. Tenaga yang dihasilkan motor bakar jika dibandingkan dengan tenaga manusia atau hewan jauh lebih besar. Tenaga yang dapat dihasilkan oleh motor bisa mencapai ratusan kilo watt (KW) tergantung dari besar kecilnya motor. Untuk motor bensin dan diesel (motor bakar dalam) lebih praktis penggunaannya di lapangan jika dibandingkan dengan motor listrik. Tetapi motor bensin dan motor diesel memberikan dampk yang buruk bagi lingkungan karena akan menyebabkan polusi udara (Rizaldi, 2006)

Motor bensin 4 tak menggunakan bensin murni,sedangkan motor bakar dua tak menggunakan bensin campuran, yaitu bensin murni dicampur oli SAE 30 dengan perbandingan 20 : 1 atau 25 : 1 tergantung pada spesifikasi motor. Perbandingan tersebut adalah perbandingan volume, (Hardjosentono,dkk, 2000).

Motor diesel menggunakan bahan bakar solar, pemilihan bahan bakar yang baik sangat perlu, karena dapat menghindari kesulitan :

1. Menghidupkan motor

2. Kerusakan pada pompa injeksi

3. Pengausan torak, ring torak, katup dan lain lain 4. Pemeliharaan motor (Hadjosentono dkk, 2000).

campuran lain yang sukar terbakar (Alpha methilnepthylene) (Hardjosentono dkk, 2000).

Efisiensi Termis

Efisiensi termis merupakan perbandingan antara daya yang dihasilkan terhadap jumlah bahan bakar yang diperlukan, atau dengan kata lain Efisiensi termis adalah panas yang digunakan oleh motor dari hasil pembakaran bahan bakar, dapat ditentukan dengan persamaan (Wanders, 1978) :

yo= (Ne / Ptermal) x 100% ... (6) dimana :yo= EfisiensiTermis (%)

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2014 di desa Beras basah kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lahan basah (lahan sawah) dan minyak solar.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah traktor roda dua merk Quick Boxer G1000 dengan daya 7.5 HP, stopwatch, meteran, bajak rotari, tali plastik dan gelas ukur.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) non-faktorial dimana terdapat empat pola pengolahan tanah dengan 3 kali pengulangan pada masing-masing pola.

Perlakuan pola pengolahan (P) terdiri dari 4 taraf yaitu : P1 = Pola alfa

P2 = Pola tengah P3 = Pola tepi P4 = Pola spiral

Model rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) non-faktorial dengan perlakuan pola pengolahan (P) dengan kode rancangan :

Dimana:

Yij = hasil pengamatan dari faktor P pada taraf ke-1 pada ulangan ke-j µ = nilai tengah sebenarnya

αi = efek faktor P pada taraf ke-i εij = pengaruh galat (pengacakan).

Prosedur Penelitian

A. Bajak Singkal

- Dibagi lahan sebanyak 12 petak dengan ukuran 10 m x 10 m.

- Diisi tangki bahan bakar traktor sampai penuh sebelum traktor dijalankan - Digenangi lahan dengan air setinggi 5 cm di atas permukaan tanah - Diolah lahan dengan dengan satu pola saja yaitu pola tepi

- Dicatat waktu kerja traktor

- Diisi bahan bakar kedalam tangki sampai penuh dan dicatat volume penambahan bahan bakar yang dimasukkan kedalam tangki

B. Bajak Rotary 1. Pola Tepi

- Dibagi lahan sebanyak 3 petak dengan ukuran masing-masing 10m x 10m,

- Diisi tangki bahan bakar traktor sampai penuh sebelum traktor dijalankan,

- Dihidupkan mesin traktor,

- Diolah lahan dengan menggunakan pola tepi,

- Diisi bahan bakar ke dalam tangki sampai penuh dan dicatat volume penambahan bahan bakar yang dimasukkan ke dalam tangki,

- Dilakukan pengolahan lahan dengan cara yang sama pada petakan ke 2 dan ke 3

2. Pola Tengah

- Dibagi lahan sebanyak 3 petak dengan ukuran masing-masing 10m x 10m,

- Dihidupkan mesin traktor,

- Diisi tangki bahan bakar traktor sampai penuh sebelum traktor dijalankan,

- Diolah lahan dengan menggunakan pola tengah,

- Dimatikan mesin traktor setelah petak pertama selesai dibajak, - Dicatat waktu kerja traktor,

- Diisi bahan bakar kedalam tangki sampai penuh dan dicatat volume penambahan bahan bakar yang dimasukkan kedalam tangki,

- Dilakukan pengolahan lahan dengan cara yang sama pada petakan ke 2 dan ke 3

3. Pola Alfa

- Dibagi lahan sebanyak 3 petak dengan ukuran masing-masing 10m x 10m,

- Dihidupkan mesin traktor,

- Diisi tangki bahan bakar traktor sampai penuh sebelum traktor dijalankan,

- Dimatikan mesin traktor setelah petak pertama selesai dibajak, - Dicatat waktu kerja traktor,

- Diisi bahan bakar kedalam tangki sampai penuh dan dicatat volume penambahan bahan bakar yang dimasukkan kedalam tangki,

- Dilakukan pengolahan lahan dengan cara yang sama pada petakan ke 2 dan ke 3

4. Pola Spiral

- Dibagi lahan sebanyak 3 petak dengan ukuran masing-masing 10m x 10m,

- Dihidupkan mesin traktor,

- Diisi tangki bahan bakar traktor sampai penuh sebelum traktor dijalankan,

- Diolah lahan dengan menggunakan pola spiral,

- Dimatikan mesin traktor setelah petak pertama selesai dibajak, - Dicatat waktu kerja traktor,

- Diisi bahan bakar ke dalam tangki sampai penuh dan dicatat volume penambahan bahan bakar yang dimasukkan ke dalam tangki,

- Dilakukan pengolahan lahan dengan cara yang sama pada petakan kedua dan ke 3.

Parameter Penelitian

1. Lebar, kedalaman dan slip pengolahan tanah

Untuk mengetahui kedalaman kerja maka dilakukan pengukuran pada lahan yang telah diolah dengan membenamkan alat ukur kedalam tanah dengan melihat nilai kedalamannya pada penggaris sehingga kita dapat mengetahui kedalaman pengolahan tanah.

Untuk menghitung slip roda traksi digunakan persamaan :

��=�� − ��

�� � 100%

dimana :

St = Slip roda traksi (%)

Sb = Jarak tempuh traktor saat diberi pembebanan dalam 5 putaran roda(m)

So = Jarak tempuh traktor tanpa beban dalam 5 putaran roda (m) 2. Konsumsi Bahan Bakar

Pengukuran bahan bakar dilakukan dengan cara mengisi penuh tangki bahan bakar pada traktor sebelum digunakan untuk setiap pengolahan tanah. Kemudian setalah selesai pengolahan tanah tangki bahan bakar diisi kembali sampai penuh seperti awal, yang mana jumlah bahan bakar yang ditambahkan tersebut ditakar dalam gelas ukur, dengan cara tersebut akan diketahui jumlah bahan bakar yang diperlukan pada setiap olahan.

3. Kapasitas Kerja (Kapasitas lapang efektif dan Kapasitas lapang teoritis) Untuk mengetahui perhitungan Kapasitas lapang efektif (KLE) digunakan persamaan :

KLE = L

Keterangan : KLE = Kapasitas lapang efektif (ha/jam) L = Luas lahan hasil pengolahan (ha) WK = Waktu kerja (jam)

Kapasitas lapang teoritis (KLT) dapat dihitung dengan persamaan : KLT = 0.36 (v x lP)

Keterangan : KLT = Kapasitas lapang teoritis (ha/jam) v = Kecepatan rata-rata (m/s)

lP = Lebar pembajakan rata-rata (m)

0.36 = Faktor konversi (1 m2/s = 0.36 ha/jam) 4. EfisiensiTermis

Efisiensi termis adalah panas yang digunakan oleh motor dari hasil pembakaran bahan bakar, dapat ditentukan dengan persamaan :

yo= (Ne / Ptermal) x 100%

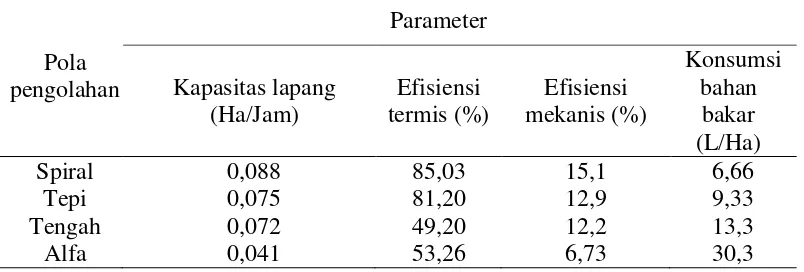

Dari hasil penelitian, secara umum dapat dilihat bahwa perbedaan pola pengolahan lahan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kapasitas lapang, efisiensi termis, efisiensi mekanis dan konsumsi bahan bakar. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data hasil penelitian secara umum

Pola

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa kapasitas kerja tertinggi terdapat pada pola spiral yaitu 0,088 Ha/Jam, demikian juga efisiensi termis dan efisiensi mekanis tertinggi yaitu 85,03% dan 15,1%. Sedangkan konsumsi bahan bakar tertinggi terdapat pada pola alfa yaitu 30,3 L/Ha dan terendah pada pola spiral yaitu 6,66 L/Ha.

Hasil analisa statistik pengaruh pola pengolahan terhadap masing-masing parameter yang diamati dapat dilihat pada uraian berikut.

Lebar, Kedalaman dan Slip pengolahan tanah

Gambar 5. Lebar Pengolahan

Perbedaan lebar pengolahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah keterampilan operator saat mengoperasikan traktor agar tetap berjalan lurus, pengaruh putaran rotasi yang menimbulkan goncangan, bentuk tanah yang tidak rata, pengangkatan implement, traktor menabrak halangan seperti batu dan tanah yang keras sehingga menimbulkan gesekan atau getaran. Hal ini sesuai dengan literatur Dahono (1997) yang menyatakan, pada saat membajak, tanah hasil olahan akan terlempar kesisi tepi (biasanya kekanan), sehingga bajak akan terdorong ke kiri dan traktor berbelok kekanan. Dalam hal ini keterampilan operator sangat dibutuhkan untuk mengontrol agar traktor tetap berjalan lurus dan menghindari batu besar, tanah keras, dan batang atau tanggul pohon yang besar.

Rata-rata kedalaman pengolahan tanah setelah pengolahan menggunakan bajak rotary adalah 10,5 cm sedangkan kedalaman pisau rotary adalah 15 cm. perbedaan kedalaman pisau rotary dengan kedalaman pengolahan tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.

111

Lebar bajak rotary lebar pengolahan rata-rata

Lebar Pengolahan (cm)

117

Gambar 6. Kedalaman Pengolahan Tanah

Perbedaan kedalaman tersebut disebabkan karena tidak maksimalnya bajak rotary tersebut bekerja, tebalnya lapisan tanah (top soil), vegetasi yang terdapat di lahan tersebut dan juga diakibatkan bentuk permukaan tanah yang tidak rata. Hal ini sesuai dengan literatur Siregar (1981) yang menyatakan bahwa, lapisan bunga tanah (top soil) tidaklah sama untuk semua jenis tanah. Ada yang tebal dan ada juga yang tipis, hal ini sangat mempengaruhi kedalaman pengolahan tanah yang juga akan mempengaruhi hasil pertanaman. Dalam literatur Smith dan Wilkes (1990) juga dijelaskan bahwa kedalaman pengolahan tanah biasanya ditentukan oleh jenis tanaman dan kedalaman lapisan atas tanah.

Dari hasil penelitian diperoleh data slip ban seperti pada Tabel 3 Tabel 3. Persentase Slip ban peralatan pengolahan tanah (%)

Perlakuan Jarak Tempuh (m) Slip Ban (%)

Kedalaman pisau rotary Kedalaman Pengolahan

kedalaman pengolahan

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai slip tertinggi terdapat pada perlakuan pembajakan dengan bajak singkal yaitu sebesar 6.45% dan terendah pada pembajakan dengan menggunakan bajak rotary yaitu sebesar 1.2%. Hal ini dipengaruhi oleh jenis alat, lebar alat dan kedalaman pengolahan. Semakin besar kedalaman pengolahan, maka slip ban juga semakin besar. Demikian pula dengan lebar alat dan jenis alat yang digunakan akan berpengaruh terhadap slip ban. Hal ini sesuai dengan literatur Sembiring dkk (1990) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi slip ban adalah, beban pada traksi, jenis, ukuran, kondisi roda traksi dan jenis dan kondisi tanah (landasan traksi).

Kapasitas Lapang Efektif Pengolahan Tanah

Dari hasil penelitian maka didapat data rataan kapasitas lapang efektif pengolahan tanah yang berbeda dari masing-masing pola pengolahan tanah, seperti yang tersaji pada Gambar 7.

Gambar 7. Pengaruh pola pengolahan terhadap kapasitas lapang

Dari Gambar 7, dapat dilihat bahwa pola pengolahan memberikan hasil yang berbeda terhadap kapasitas lapang. Kapasitas tertinggi diperoleh pada pola spiral yaitu sebesar 0,088 Ha/Jam dan terendah pada pola alfa yaitu sebesar 0,041 Ha/Jam.

Dari hasil pengujian menggunakan sidik ragam terhadap data kapasitas lapang efektif, dapat dilihat bahwa pola pengolahan berpengaruh nyata terhadap kapasitas lapang efektif. Hasil pengujian dengan duncan multiple range test

(DMRT) menunjukkan pengaruh pola pengolahan terhadap kapasitas lapang efektif untuk tiap-tiap perlakuan, dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

0

Pola Spiral Pola Tepi Pola Tengah Pola Alfa

Tabel 4. Uji DMRT pengaruh pola pengolahan terhadap kapasitas lapang (ha/jam)

Jarak DMRT Perlakuan Rataan Notasi

0,05 0,01 0,05 0,01

- Alfa 0,041 a A

2 0,001619 0,002355 Tengah 0,072 A AB

3 0,001687 0,002451 Tepi 0,075 A AB

4 0,001725 0,002509 Spiral 0,088 B B

Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukan perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% dan berbeda sangat nyata pada taraf 1%

belokan yang sama, dapat memberikan kapasitas lapang yang berbeda. Hal ini sesuai dengan literatur Siregar (2010) yang menyatakan bahwa belok di ujung atau di sudut suatu lapang menghasilkan suatu kehilangan waktu yang seringkali sangat berarti, terutama pada lapang-lapang pendek. Tidak peduli apakah suatu lapang dikerjakan pulang balik, dari tepi ke tengah ataukah digarap dengan mengelilingi titik pusatnya, jumlah waktu belok persatuan luas untuk sebuah alat dengan lebar tertentu akan berbanding terbalik dengan panjang lapang. Untuk suatu lapang persegi tertentu digarap searah panjangnya ataukah memutarinya, jumlah putaran perjalanan yang diperlukan akan sama pada ketiga cara di atas. Menggarap secara pulang balik memerlukan 2 kali belokan 1800 perputaran, sedangkan kedua cara lainnya mencakup empat belokan 900 per putaran. Waktu yang diperlukan untuk belok pada pengerjaan bolak-balik juga dipengaruhi oleh ketidakteraturan bentuk lapang, besarnya ruang belok di head land , kekasaran daerah belok dan lebar alat.

Efisiensi Traktor (Efisiensi Mekanis dan Efisiensi Termis)

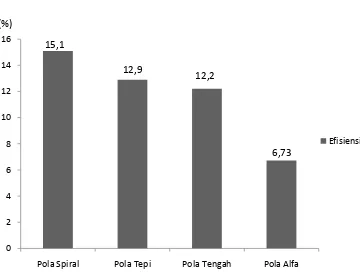

Gambar 8. Pengaruh pola pengolahan terhadap efisiensi

Dari hasil analisa sidik ragam terhadap efisiensi traktor yang terdapat pada Lampiran 4, dapat dilihat bahwa pengaruh pola pengolahan berpengaruh sangat nyata terhadap efisiensi. Hasil pengujian dengan duncan multiple range test

(DMRT) menunjukkan pengaruh pola pengolahan lahan terhadap efisiensi untuk tiap-tiap perlakuan, yang menunjukkan hasil yang berbeda pada masing-masing pola pengolahan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji DMRT pengaruh pola pengolahan terhadap efisiensi (%)

Jarak DMRT Perlakuan Rataan Notasi

0,05 0,01 0,05 0,01

- Alfa 6,73 a A

2 47,73561 69,45889 Tengah 12,2 ab AB

3 49,74106 72,29873 Tepi 12,9 ab AB

4 50,86821 74,01141 Spiral 15,1 b B

Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukan perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% dan berbeda sangat nyata pada taraf 1%

0

Pola Spiral Pola Tepi Pola Tengah Pola Alfa

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa pola pengolahan lahan memberikan pengaruh berbeda sangat nyata satu sama lainnya. Efisiensi tertinggi diperoleh pada pola spiral yaitu sebesar 15,1% dan terendah pada pola alfa yaitu sebesar 6,73%.

Menurut Yunus (2004), efisiensi suatu traktor tergantung dari kapasitas lapang teoritis dan kapasitas lapang efektif. Karena efisiensi merupakan perbandingan antara kapasitas lapang efektif dengan kapasitas lapang teoritis yang dinyatakan dalam bentuk (%). Pada pengolahan lahan yang menggunakan pola spiral, dihasilkan efisiensi tertinggi yaitu sebesar 15,1%. Hal ini disebabkan oleh perbandingan antara kapasitas lapang efektif dengan kapasitas lapang teoritis memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan bila dibandingkan dengan pola pengolahan lainnya. Konsentrasi dan ketepatan kerja operator, amat mempengaruhi kerapihan kerja operator tersebut. Konsentrasi kerja yang rendah, dapat menyebabkan hasil olahan yang kurang baik, sehingga daerah yang sudah diolah harus diolah kembali karena hasil yang belum sempurna. Ketepatan operator dalam mengambil alur pengolahan pada saat mengolah di samping alur yang telah diolah juga mempengaruhi efisiensi, sehingga diperlukan operator yang terampil dalam mengolah lahan.

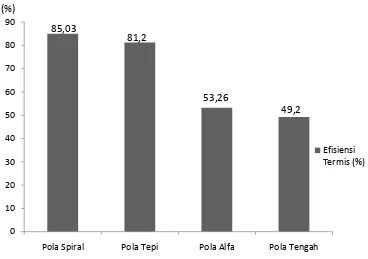

Gambar 9. Pengaruh pola pengolahan terhadap efisiensi termis

Dari hasil analisa sidik ragam pada Lampiran 5 maka didapat data efisiensi termis yang berbeda sangat nyata dari masing-masing pola pengolahan. Hasil pengujian dengan duncan multiple range test (DMRT) menunjukkan pengaruh pola pengolahan terhadap efisiensi termis untuk tiap-tiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Uji DMRT pengaruh pola pengolahan terhadap efisiensi termis (%)

Jarak DMRT Perlakuan Rataan Notasi

0,05 0,01 0,05 0,01

- Alfa 53,26 a A

2 357,3023 519,9017 Tengah 49,2 a A

3 372,3132 541,158 Tepi 81,2 b B

4 380,75 553,9775 Spiral 85,03 b B

Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukan perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% dan berbeda sangat nyata pada taraf 1%

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa pola pengolahan memberikan pengaruh berbeda sangat nyata satu sama lainnya. Efisiensi termis tertinggi diperoleh pada pola spiral yaitu 85,03% dan terendah pada pola tengah yaitu sebesar 49.2%

0

Pola Spiral Pola Tepi Pola Alfa Pola Tengah

Efisiensi termis suatu traktor tergantung dari daya efektif traktor dan daya termal bahan bakar. Karena efisiensi termis merupakan perbandingan antara daya termal yang dihasilkan bahan bakar dengan daya efektif traktor tersebut yang dinyatakan dalam bentuk (%).

Pada pengolahan lahan dengan menggunakan pola spiral, dihasilkan efisiensi termis tertinggi yaitu sebesar 85,03%, yang artinya perbandingan antara daya efektif traktor dengan daya termal yang dihasilkan bahan bakar tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan pola pengolahan lainnya. Pada pengolahan lahan dengan menggunakan pola tengah dihasilkan efeisiensi termis yang sangat rendah yaitu sebesar 49,2%, yang artinya perbandingan antara daya efektif traktor dengan daya termal yang dihasilkan bahan bakar sangat besar. Efisiensi termis dipengaruhi oleh tingkat kemampuan operator saat mengoperasikan traktor, karena semakin banyak waktu yang digunakan oleh operator untuk mengolah lahan maka akan semakin banyak juga bahan bakar yang dipakai sehingga daya termal bahan bakar akan semakin besar yang mengakibatkan efisiensi termis semakin kecil. Banyaknya belokan pada saat pengolahan juga sangat berpengaruh terhadap efisiensi termis, karena untuk mengolah belokan tersebut membutuhkan lebih banyak waktu dan bahan bakar yang dipakai akan semakin banyak.

Konsumsi Bahan Bakar

Gambar 10. Pengaruh pola pengolahan terhadap konsumsi bahan bakar

Dari Gambar 10, dapat dilihat bahwa konsumsi bahan bakar terendah yaitu pada pola pengolahan lahan dengan menggunakan pola spiral yaitu sebesar 6,66 L/Ha dan tertinggi pada pola alfa yaitu sebesar 30,333 L/Ha.

Dari hasil analisa sidik ragam pada Lampiran 6, dapat dilihat bahwa pengaruh pola pengolahan berpengaruh sangat nyata terhadap konsumsi bahan bakar. Hasil pengujian dengan duncan multiple range test (DMRT) menunjukkan pengaruh pola pengolahan lahan terhadap konsumsi bahan bakar untuk tiap-tiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Uji DMRT pengaruh pola pengolahan terhadap konsumsi bahan bakar (L/Ha)

Jarak DMRT Perlakuan Rataan Notasi

0,05 0,01 0,05 0,01

- Spiral 6,666 a A

2 29,8925 43,49583 Tepi 9,333 ab AB

3 31,14833 45,27427 Tengah 13,33 b B

4 31,85417 46,34667 Alfa 30,33 c C

Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukan perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% dan berbeda sangat nyata pada taraf 1%

Dari Tabel 7, dapat dilihat bahwa pola pengolahan lahan memberikan pengaruh berbeda sangat nyata terhadap konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar terendah diperoleh pada pola spiral yaitu sebesar 6,666 L/Ha dan tertinggi pada pola alfa yaitu sebesar 30,33 L/Ha. Penghematan bahan bakar dapat terjadi pada mesin berkecepatan lambat, asalkan tidak kelebihan beban. Umumnya pada penurunan 20% kecepatan mesin, dapat menghemat 15%-30% bahan bakar. Penghematan yang lebih besar dapat diwujudkan apabila putaran mesin dikurangi lagi hingga diatas 20%. Namun pada penelitian ini kecepatan yang digunakan adalah konstan yaitu 1,4 m/s, sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi bahan bakar masing-masing pola.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola pengolahan lahan berpengaruh sangat nyata terhadap kapasitas lapang efektif, efisiensi mekanis, efisiensi termis, dan konsumsi bahan bakar traktor.

2. Pengolahan lahan dengan pola spiral memiliki kapasitas lapang efektif sebesar 0,379 ha/jam, efisiensi mekanis 15,1%, efisiensi termis 85,03%, dan konsumsi bahan bakar sebesar 6,666 liter/ha.

3. Pengolahan lahan dengan pola tepi memiliki kapasitas lapang efektif sebesar 0,075 ha/jam, efisiensi mekanis 12,9%, efisiensi termis 81,2% dan konsumsi bahan bakar sebesar 9,33 liter/ha.

4. Pengolahan lahaan dengan pola tengah memiliki kapasitas lapang efektif sebesar 0,072 ha/jam, efisiensi mekanis 12,2%, efisiensi termis 49,2% dan konsumsi bahan bakar sebesar 13,33 liter/ha.

5. Pengolahan lahan dengan pola alfa memiliki kapasitas lapang efektif sebesar 0,041 ha/jam, efisiensi mekanis 6,73%, efisiensi termis 53,26% dan konsumsi bahan bakar sebesar 30,33 liter/ha.

Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan merk traktor yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, 2013 .www.google.com.kecamatan pangkalan susu.htm

Ariesman, M. 2012. Mempelajari Pola Pengolahan Tanah Pada Lahan Kering Menggunakan Traktor Tangan Bajak Rotari. Universitas Hasanuddin, Makassar.

. [diakses tanggal 17 april 2014].

Dahono.1997. Pengolahan Tanah Dengan Traktor Tangan, BagianProyek Pendidikan Kejuruan Teknik IV, Jakarta.

Darun, S.,Matondang, Sumono.1983.Pengantar Alat dan Mesin-MesinPerkebunan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan. Daywin , F.J dan R.G Sitompul dan Imam Hidayat. 1999. Mesin-mesin budidaya

pertanian lahan kering.Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Das. B.M.1993. Mekanika Tanah (Prinsip-Prinsip Rekayasa Geoteknis). Penerbit : Erlangga. Jakarta.

Gill, W.R and G.E. VandenBerg .1968.Soil Dynamics in Tillage and Tractor.Agricultural Research Service United Stated Departement of Agricultural.

Hanafiah, K. A., 2009. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Rajawali Press, Jakarta.

Hardjosentono, M., Wijato, E. Rachlan, I. W. Badra, dan R.D. Tarmana. 2000. Mesin-Mesin Pertanian. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Ilham, M., 2003. Perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi konfersi lahan sawah serta dampak ekonominya. IPB Press.

Koga,Y.1988. Farm Machinery Vol. II. Farm Machanization Course, Farm Machinery Design Course, Tsukuba International Agricultural Training Centre. Japan International Cooperation Agency. Tsukuba, Japan.

Lijedahl. J.B., Turnquist, P.K,. Smith, D.W., Holi, M.1989. Tractor and Their Power Units. Fourth Edition.AVI Book, Van Nostrand Rienhold, New York.

Mandang, T dan Nishimura. 1991. Hubungan tanah dan Alat Pertanian.IPB. Bogor.

Rizaldi, T. 2006. Mesin Peralatan. Departemen Teknologi Pertanian FP USU. Medan

Sakai,J. R.G. Sitompul., E.N. Sembiring, Radite P.A.S.,I.N. Suastawa dam Tineke Mandang.1998. Traktor 2 Roda. Buku Pegangan Insiyur Teknik Pertanian Laboratorium Alat dan Mesin Budidaya Pertanian. Departemen Teknik Pertanian FATETA-IPB. Bogor.

Sembiring, E.N.,I.N. Suastawa, dan Desrial. 1990. Sumber tenaga tarik di Bidang Budidaya Pertanian. JICA-DGHE/IPB Project/ADEAT : JTA-9a (132). Proyek Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi .Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Suripin. 2002. Pengelolaan Sumber Daya Tanah dan Air. Penerbit Andi Yogyakarta

Smith Harris Pearson A E, Lambert Henry Wilkes M.S. 1990. Farm Machinery andEquipment, McGraw Hill, Inc.I Tri Purwadi, Gembong.

Suastawa, I. N., W. Hermawan, dan E. N. Sembiring. 2000. Konstruksi dan Pengukuran KinerjaTraktor Pertanian. Teknik Pertanian. Fateta.IPB. Bogor.

Tas, P. 2008. Pengolahan dan Dinamika Tanah. [diakses pada 12 januari 2014]

Wanders, A.A. 1978. Pengukuran Energi. Didalam Strategi Mekanisasi Pertanian. Departemen Mekanisasi Pertanian-Fatema-IPB. Bogor.

Lampiran 1. Diagram alir pelaksanaan penelitian

Mulai

Menentukan jenis dan struktur tanah

Mengukur luas lahan

Membagi lahan menjadi 12 petakan

Digenangi lahan dengan air hingga ketinggian 5cm

Diisi tangki bahan bakar traktor hingga penuh

Diisi tangki bahan bakar traktor hingga penuh

Pembajakan

a b

Pola pengolahan : -Pola tengah -Pola tepi -Pola alfa -Pola spiral Dicatat

a b

Dicatat penambahan bakar setelah

Analisis data Data

Lampiran 2. Pola pengolahan tanah

Pola Alfa

Lampiran 3. Data pengamatan kapasitas lapang efektif (ha/jam)

Kapasitas Lapang ha/jam

Pola Olah Ulangan Total Rataan

1 2 3

P1 0,11 0,097 0,058 0,265 0,0883

P2 0,072 0,080 0,075 0,227 0,0756

P3 0,066 0,080 0,070 0,216 0,072

P4 0,033 0,033 0,057 0,123 0,041

Total 0,281 0,29 0,26 0,831

Rataan 0,07025 0,0725 0,065 0,069

Analisa sidik ragam kapasitas lapang efektif

SK Db JK KT Fhit F0,05 F0,01

Perlakuan 3 0.2274 0.0758 4.880 * 4.0661 7.5909

Galat 8 0.5252 0.6565

Total 11 0.7526

Keterangan :

Lampiran 4. Data pengamatan efisiensi traktor (%)

Analisa sidik ragam Efisiensi traktor

Analisa sidik ragam Efisiensi termis

SK Db JK KT Fhit F0,05 F0,01

Perlakuan 3 3096,489 1032,16 18,8405 ** 4.0661 7.5909

Galat 8 438,2733 54,784

Total 11 3534,763

Keterangan :

Lampiran 5. Data pengamatan konsumsi bahan bakar (L/Ha)

Konsumsi bahan bakar (L/Ha)

Pola Olah Ulangan Total Rataan

1 2 3

P1 6 7 7 20 6,66

P2 10 9 9 28 9,33

P3 18 10 12 40 13,3

P4 30 31 30 91 30,3

Total 64 57 58 179

Rataan 16 14,25 14,50 14,89

Analisa sidik ragam Konsumsi bahan bakar

SK Db JK KT Fhit F0,05 F0,01

Perlakuan 3 1018,25 339,41 74,05455 ** 4.0661 7.5909

Galat 8 36,6666 4,5833

Total 11 1054,91

Keterangan :

Lampiran 6. Data Pengamatan Slip ban traktor (%)

Perlakuan Ulangan Jarak/5 putaran roda (m) Slip ban (%)

Pembajakan 1 13,47

2 13,45 1,2

3 13,50

Tanpa Beban 1 13,55

2 13,70

Lampiran 7. Data perhitungan efisiensi termis dan efisiensi mekanis Ptermal = Daya termal (Kw)

= 5,595 ��

8,724 �� X 100%

γo = 64,1%

Maka rata-rata efisiensi untuk pola tengah adalah :

γo = 79,3%

Maka rata-rata efisiensi untuk pola tepi adalah :

= 86,7%+77,6%+79,3%

Bahan bakar = 0,06 L/ 5 menit 50 detik = 0,000171L/s Nk Solar = 9063 kkal/L

Maka rata-rata efisiensi untuk pola spiral adalah :

Bahan bakar = 0,06 L/ 18 menit 7 detik = 0,000275L/s Nk Solar = 9063 kkal/L

Bahan bakar = 0,09 L/ 18 menit 20 detik = 0,000281L/s Nk Solar = 9063 kkal/L

Maka rata-rata efisiensi untuk pola alfa adalah :

KLE = Kapasitas lapang efektif (Ha/Jam) KLT = Kapasitas lapang teoritis (Ha/Jam) Pola Tengah

Maka rata-rata efisiensi untuk pola tengah adalah :

Dik : KLE = 0,080 Ha/Jam

Maka rata-rata efisiensi untuk pola tepi adalah :

= 12,3%+13,6%+12,8%

Maka rata-rata efisiensi untuk pola alfa adalah :

= 18,9%+16,5%+9,9%

3

= 45,3%

= 15,1%

Maka rata-rata efisiensi untuk pola alfa adalah :

= 5,6%+5,6%+9,7%

3

= 20,9%

3

Lampiran 8. Dokumentasi penelitian

Hand Tractor

Bajak rotary

Pacak

Bahan bakar

Lahan sebelum diolah