KAPASITAS LAPANG, EFISIENSI DAN TINGKAT PELUMPURAN PENGOLAHAN TANAH SAWAH DI KELURAHAN SITUGEDE,

KECAMATAN BOGOR BARAT, KOTA BOGOR

oleh :

DOLLY ROBERTHO SINAGA F14052374

2009

DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

KAPASITAS LAPANG, EFISIENSI DAN TINGKAT PELUMPURAN PENGOLAHAN TANAH SAWAH DI KELURAHAN SITUGEDE,

KECAMATAN BOGOR BARAT, KOTA BOGOR

SKRIPSI

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

Pada Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

oleh :

DOLLY ROBERTHO SINAGA F14052374

2009

DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KAPASITAS LAPANG, EFISIENSI DAN TINGKAT PELUMPURAN PENGOLAHAN TANAH SAWAH DI KELURAHAN SITUGEDE,

KECAMATAN BOGOR BARAT, KOTA BOGOR

SKRIPSI

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

Pada Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

oleh :

DOLLY ROBERTHO SINAGA F14052374

Dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1986 di Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara Tanggal lulus: _________________

Bogor, September 2009 Menyetujui,

Dr. Ir. E. Namaken Sembiring, MS Dosen Pembimbing

Mengetahui,

Dr. Ir. Desrial, M. Eng Ketua Departemen Teknik Pertanian

Dolly Robertho Sinaga. F14052374. Kapasitas Lapang, Efisiensi dan Tingkat Pelumpuran Pengolahan Tanah Sawah di Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Di bawah bimbingan: E. Namaken Sembiring.

RINGKASAN

Padi merupakan salah satu komoditi yang memegang peranan penting. Produksi padi dunia menempati urutan ketiga dari semua jenis tanaman serealia setelah jagung dan gandum. Sebagaimana juga dikemukakan oleh Champagne (2004) bahwa sekitar 75% kebutuhan kalori tiap hari sebagian besar penduduk dunia diperoleh dari padi dan lebih dari 50% populasi penduduk dunia menjadikan padi sebagai sumber kalori utama. Di Indonesia, padi merupakan tanaman pokok yang paling banyak dibudidayakan dan sampai saat ini masih menjadi bahan pangan utama yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia, bila dibandingkan dengan jenis tanaman pokok lainnya yang ada.

Banyak usaha yang terus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi. Salah satu usaha yang dilakukan adalah melakukan pengolahan tanah yang baik pada saat persiapan lahan untuk budi daya padi. Dalam De Datta (1981) dijelaskan bahwa tanaman padi memerlukan media lumpur untuk pertumbuhannya. Untuk memperoleh pertumbuhan yang baik, seluruh lapisan permukaan tanah harus berada dalam keadaan lumpur yang lunak, sehingga padi dapat tumbuh dengan bebas tanpa terhambat oleh lapisan tanah yang keras. Keadaan lumpur ini diperoleh melalui kegiatan pengolahan tanah yang baik, yang disebut pelumpuran. Dengan demikian diperlukan suatu pengamatan terhadap pengolahan tanah lahan sawah yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas padi.

Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui sistem budi daya padi yang secara umum diterapkan di daerah Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Secara khusus pengamatan yang dilakukan di Kelurahan Situgede ini bertujuan untuk mengamati dan mengetahui kapasitas lapang pengolahan tanah dalam persiapan lahan sawah serta efisiensi dan tingkat pelumpurannya. Pengamatan ini dilakukan pada beberapa petak sawah milik masyarakat di Kelurahan Situgede. Pengamatan dilakukan dari bulan April sampai dengan Agustus 2009.

Pengamatan dilakukan secara langsung pada kegiatan pengolahan tanah sawah, yaitu pada kegiatan pembajakan dan pelumpuran. Pengolahan tanah dilakukan dengan tiga sumber tenaga yang berbeda, yaitu tenaga seekor kerbau, dua ekor kerbau, dan tenaga traktor tangan. Implemen yang digunakan pada tenaga kerbau adalah bajak singkal untuk kegiatan pembajakan serta garu sisir untuk kegiatan pelumpuran. Implemen yang digunakan pada traktor tangan adalah bajak singkal untuk kegiatan pembajakan dan gelebeg untuk kegiatan pelumpuran. Pengukuran dilakukan terhadap kecepatan kerja, lebar kerja, kedalaman pengolahan, indeks pelumpuran dan kelunakan tanah hasil pelumpuran masing-masing sumber tenaga, serta pengaruh hasil pelumpuran terhadap pertumbuhan tanaman padi selama 60 hari.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pengolahan tanah di Kelurahan Situgede bergantung pada sumber tenaga manusia dan tenaga hewan. Hanya ada sedikit lahan yang memanfaatkan tenaga mekanis dari traktor

tangan untuk pengolahan tanah. Hal ini tidak lepas dari faktor budaya dan kebiasaan yang terus diturunkan, serta keadaan geografis lahan yang kurang mendukung untuk penggunaan alat-alat pengolahan tanah mekanis seperti penggunaan traktor tangan.

Dari hasil pengamatan kegiatan pembajakan diketahui kapasitas lapang efektif yang berbeda-beda, yaitu 0.058 ha/jam, 0.041 ha/jam dan 0.079 ha/jam masing-masing pada pembajakan dengan seekor kerbau, dua ekor kerbau dan dengan traktor tangan. Sementara kapasitas lapang teoritis berbeda-beda sebagai akibat dari perbedaan kecepatan kerja dan lebar implemen yang digunakan, yaitu sebesar 0.046 ha/jam, 0.036 ha/jam dan 0.099 ha/jam dengan menggunakan tenaga seekor kerbau, dua ekor kerbau dan dengan traktor tangan.

Sementara pada kegiatan pelumpuran tidak dapat ditentukan dengan pasti kapasitas lapang efektifnya, karena kegiatan pelumpuran yang bergantung terhadap kondisi aktual di lahan, dimana pengulangan terus dilakukan, yang bergantung pada keadaan tanah. Ketika permukaan tanah terlihat sudah rata, kegiatan pelumpuran biasanya sudah dinyatakan selesai. Keadaan ini ditunjukkan oleh besarnya kebervariasian data pada kapasitas lapang efektif pelumpuran, yang terlihat dari besarnya koefisien variasi.

Kapasitas lapang efektif total pengolahan tanah yang tertinggi diperoleh pada penggunaan tenaga traktor tangan, yaitu sebesar 0.188 ha/hari dan kemudian dengan tenaga seekor kerbau dan dua ekor kerbau, masing-masing sebesar 0.137 ha/hari dan 0.084 ha/hari, yang sebenarnya sangat dipengaruhi oleh total jam kerja per hari yang dapat diberikan oleh sumber tenaga. Kerbau bekerja rata-rata 4-5 jam/hari dan traktor bekerja rata-rata 7-8 jam/hari

Indeks pelumpuran (IP) dan indeks kelunakan (IK) tanah hasil pelumpuran memiliki hubungan yang linear. Pelumpuran yang menghasilkan IP yang tinggi cenderung menghasilkan nilai IK yang tinggi pula. Dari pengamatan terlihat hubungan antara kedalaman olah dengan IP dan IK. Nilai IP dan IK tertinggi diperoleh pada pengolahan tanah dengan menggunakan traktor, yaitu dengan nilai masing-masing 91.009% dan 90.357% dengan rata-rata kedalaman olah yang lebih besar dari kedalaman olah dengan kerbau.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada tanggal 4 Desember 1986. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Eliaman Sinaga dan Ibu Lupianna Simanjuntak

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak dari TK St. Yoseph Tigabinanga pada tahun 1993, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Methodist Kabanjahe dan lulus pada tahun 1999. Penulis mengikuti pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SLTP Negeri 1 Kabanjahe dan lulus pada tahun 2002 dan kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kabanjahe dan lulus pada tahun 2005.

Pada tahun yang sama, yaitu pada 2005, penulis diterima sebagai mahasiswa di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Teknologi Pertanian IPB pada program Mayor Departemen Teknik Pertanian. Penulis menjadi asisten dosen dan koordinator asisten dosen pada mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan pada tahun ajaran 2006/2007 dan 2008/2009. Pada tahun 2008 penulis melaksanakan Praktek Lapang di PT. Sweet Indolampung di Lampung, yang merupakan salah satu perusahaan dari Sugar Group Companies dan menyusun laporan kegiatan tersebut dengan judul ”Aspek Keteknikan Pertanian pada Budi Daya Tanaman Tebu di PT. Sweet Indolampung, Lampung”

Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi anggota aktif Unit Kegiatan Mahasiswa Persekutuan Mahasiswa Kristen Institut Pertanian Bogor (UKM PMK IPB), dan sempat menjabat dalam Badan Pengurus UKM PMK IPB sebagai Koordinator Komisi Literatur UKM PMK IPB pada tahun 2007/2008.

i KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya kepada Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, atas kasih dan anugerah-Nya yang berlimpah-limpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Departemen Teknik Pertanian IPB dalam tulisan berupa skripsi berjudul ”Kapasitas Lapang, Efisiensi dan Tingkat Pelumpuran Pengolahan Tanah Sawah di Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor”.

Selama pelaksanaan tugas akhir dan penulisan skripsi ini penulis banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak, mama, dan abang serta kakakku, yang senantiasa terus memberikan doa, dukungan dan cinta kasih.

2. Dr. Ir. E. Namaken Sembiring, MS selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, memberikan banyak arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga selama penulis mengikuti pendidikan di Departemen Teknik Pertanian IPB.

3. Dr. Ir. I Nengah Suastawa, MSAE sebagai dosen penguji pada ujian skripsi, yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyempurnaan tulisan ini. 4. Dr. Ir. Nora H. Pandjaitan, DEA sebagai dosen penguji pada ujian skripsi,

yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyempurnaan tulisan ini. 5. Kelompok Tani Kelurahan Situgede, Pak Nurhawi, Pak Asep, Pak Obet, Pak

Jamhari dan Pak Keduk yang memberikan banyak bantuan selama penulis melakukan pengamatan untuk skripsi ini.

6. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen IPB, Komisi Literatur dan Kelompok Pra Alumni 42 PMK IPB untuk segala doa, kebersamaan dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di IPB.

7. Novalina Naibaho atas doa dan kasih, serta segala perhatian dan dukungan yang diberikan.

8. Janji, Mas Steph, Midun, Acuy, Bembeng, Agung, Afid, Bayu, Dedi dan teman-teman di Pondok Sahabat atas kebersamaan dan dukungan yang diberikan.

ii 9. Teman-teman di Departemen Teknik Pertanian 42, khususnya teman-teman Mesin 42 atas kebersamaan dan dukungan selama pelaksanaan tugas akhir dan selama penulis mengikuti perkuliahan di Departemen Teknik Pertanian IPB.

Penulis menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini dan mengharapkan saran untuk penyempurnaan tulisan ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bogor, September 2009

iii DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... iv DAFTAR GAMBAR ... v DAFTAR LAMPIRAN ... vi I. PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Tujuan ... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

A. Lingkungan Fisik Budi Daya Tanaman Padi ... 4

B. Struktur Lahan Sawah ... 4

C. Pengolahan Tanah Sawah ... 5

D. Efisiensi Pengolahan Tanah ... 8

E. Tingkat Pelumpuran Lahan Sawah ... 9

F. Pertumbuhan Tanaman Padi ... 10

G. Sumber Tenaga Pengolahan Lahan Sawah ... 11

III. METODOLOGI ... 12

A. Waktu dan Tempat ... 12

B. Bahan dan Metode ... 12

C. Pengukuran ... 14

D. Prosedur Pengukuran ... 14

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 19

A. Kondisi Umum Wilayah ... 19

B. Alat Pengolahan Tanah ... 26

C. Persiapan Lahan ... 28

D. Kapasitas Lapang dan Efisiensi Pengolahan Tanah ... 32

E. Kapasitas Lapang Pengolahan Tanah ... 40

F. Indeks Pelumpuran dan Indeks Kelunakan Hasil Pelumpuran ... 41

G. Pertumbuhan Tanaman Padi ... 43

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 45

A. Kesimpulan ... 45

B. Saran ... 46

DAFTAR PUSTAKA ... 47

iv DAFTAR TABEL

Tabel 1 Efisiensi rata-rata untuk setiap metode pelumpuran ... 9 Tabel 2 Nilai efisiensi lapang pada berbagai metode pelumpuran ... 9 Tabel 3 Nilai indeks kelunakan hasil pelumpuran dan

indeks pelumpuran pada beberapa metode pulumpuran ... 10 Tabel 4 Pertumbuhan padi dengan nilai IP dan IK pada beberapa pengamatan .. 11 Tabel 5 Mata pencaharian utama penduduk Kelurahan Situgede ... 20 Tabel 6 Jenis komoditas umum yang dibudidayakan di

daerah Kelurahan Situgede ... 20 Tabel 7 Kapasitas Lapang Efektif dan Teoritis serta Efisiensi

pengolahan tanah dengan beberapa sumber tenaga ... 33 Tabel 8 Variabel kerja pada pembajakan dengan sumber tenaga yang berbeda .. 34 Tabel 9 Hasil kerja pelumpuran dengan berbagai sumber tenaga ... 36 Tabel 10 Hubungan kedalaman olah dengan hasil pelumpuran ... 41

v DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur lahan sawah ... 5

Gambar 2 Fungsi dari kegiatan pengolahan tanah primer dan pengolahan tanah sekunder persiapan lahan sawah ... 6

Gambar 3 Pengaruh kedalaman lapisan olah terhadap produksi beras ... 7

Gambar 4 Keadaan awal lahan sawah yang akan diamati ... 15

Gambar 5 Pola kerja pengolahan tanah di Situgede ... 14

Gambar 6 Skema cara pengukuran lebar pembajakan dan kedalaman olah ... 15

Gambar 7 Posisi pengambilan contoh suspensi air-tanah dan posisi tanah dalam tabung plastik setelah dibiarkan selama 48 jam ... 17

Gambar 8 Posisi bola golf terhadap permukaan lumpur ... 18

Gambar 9 Rata-rata curah hujan bulanan di Stasiun BMG Darmaga ... 22

Gambar 10 Zona klasifikasi untuk daerah Situgede menurut sistem klasifikasi Schmidth-Ferguson ... 23

Gambar 11 Zona klasifikasi untuk daerah Situgede menurut sistem klasifikasi Oldeman ... 24

Gambar 12 Pembagian hasil panen padi yang diterapkan di daerah Situgede .... 24

Gambar 13 Bajak singkal yang digunakan pada traktor tangan ... 26

Gambar 14 Bajak singkal yang digunakan pada kerbau ... 27

Gambar 15 Garu sisir yang digunakan pada kerbau ... 27

Gambar 16 Gelebeg yang digunakan pada traktor ... 27

Gambar 17 Pembuatan tempat persemaian benih padi ... 29

Gambar 18 Tempat persemaian yang ada di tengah petakan ... 30

Gambar 19 Pembuatan pematang sawah ... 31

Gambar 20 Hubungan kapasitas lapang dengan efisiensi pembajakan ... 33

Gambar 21 Kegiatan pembajakan ... 35

Gambar 22 Hubungan kapasitas lapang dengan efisiensi pelumpuran ... 37

Gambar 23 Kegiatan pelumpuran ... 39

Gambar 24 Kapasitas Lapang Total Pengolahan Tanah ... 40

Gambar 25 Grafik koefisien variasi data KLE dan KLT pembajakan dan pelumpuran ... 41

Gambar 26 Pertumbuhan tinggi tanaman padi selama 60 hari ... 43

vi DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta wilayah Kelurahan Situgede,

Kec. Bogor Barat, Kota Bogor ... 50

Lampiran 2 Struktur lahan sawah ... 51

Lampiran 3 Tujuan dari kegiatan pelumpuran ... 53

Lampiran 4 Curah hujan di Kelurahan Situgede tahun 1987-2002 (mm) ... 54

Lampiran 5 Spesifikasi traktor tangan yang digunakan ... 56

Lampiran 6 Pengolahan tanah dengan seekor kerbau ... 57

Lampiran 7 Pengolahan tanah dengan dua ekor kerbau ... 72

Lampiran 8 Pengolahan tanah dengan traktor tangan ... 78

Lampiran 9 Tingkat pelumpuran dengan sumber tenaga yang berbeda ... 89

Lampiran 10 Pengambilan sampel lumpur hasil pelumpuran dengan sumber tenaga pengolahan traktor tangan ... 90

Lampiran 11 Pengambilan sampel lumpur hasil pelumpuran dengan sumber tenaga pengolahan satu kerbau ... 91

Lampiran 12 Pertumbuhan tanaman padi dengan beberapa sumber tenaga pengolahan tanah ... 92

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Padi adalah salah satu tanaman budi daya yang memegang peranan penting disepanjang peradaban manusia. Produksi padi dunia menempati urutan ketiga dari semua jenis tanaman serealia setelah jagung dan gandum. Namun demikian, padi masih merupakan sumber karbohidrat utama bagi sebagian besar penduduk dunia. Berdasarkandata FAO (2001) dalam Champagne (2004), di negara-negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, seperti Cina, India, Indonesia, Bangladesh, Burma, Kamboja, Korea, Laos, Filipina, dan Vietnam, padi merupakan bahan pangan utama. Sekitar 75% kebutuhan kalori tiap hari diperoleh dari padi dan lebih dari 50% populasi penduduk dunia menjadikan padi sebagai sumber kalori utama.

Dalam Koga (1992) disampaikan bahwa negara produsen padi terkemuka antara lain adalah Republik Rakyat Cina (31% dari total produksi dunia), India (20%), dan Indonesia (9%). Thailand merupakan pengekspor padi utama (26% dari total padi yang diperdagangkan di dunia) diikuti Vietnam (15%) dan Amerika Serikat (11%). Hal ini menunjukkan bahwa banyak negara yang berusaha menghasilkan padi untuk kebutuhan internal negara tersebut.

Tanaman pangan yang saat ini paling banyak dibudidayakan dan dikonsumsi, antara lain jagung, padi dan gandum. Dalam De Datta (1981) dijelaskan bahwa padi dibudidayakan dan dikonsumsi oleh 111 negara. Ini menunjukkan bahwa padi merupakan jenis tanaman pangan yang paling banyak dibudidayakan dan sampai saat ini masih menjadi tanaman pokok utama yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia, bila dibandingkan dengan jenis tanaman pokok lainnya yang ada. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab besarnya ketergantungan masyarakat Indonesia akan keberadaan tanaman padi. Keadaan tersebut mendorong banyak cara yang diterapkan untuk mencapai hasil panen yang maksimal dengan memanfaatkan potensi lahan yang ada di Indonesia. Maka sangat banyak alternatif yang muncul untuk meningkatkan produksi tanaman padi. Mulai dari sistem dan cara budi daya, penerapan aspek mekanisasi, metode irigasi dan drainase, maupun memaksimalkan perawatan tanaman. Semua

2 cara tersebut diterapkan untuk meningkatkan produksi padi. Selain itu, juga pelaksanaan kegiatan budi daya yang efektif dan efisien perlu terus ditingkatkan untuk menghasilkan produksi yang semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Kegiatan budi daya tanaman diawali dengan persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keadaan tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman yang akan dibudidayakan nantinya. Kegiatan pengolahan tanah ini juga akan berdampak langsung pada hasil produksi tanaman yang dibudidayakan, karena kualitas pengolahan tanah yang baik akan menghasilkan produksi tanaman yang baik juga. Jadi, pengolahan tanah merupakan salah satu bagian terpenting dalam serangkaian kegiatan budi daya tanaman.

De Datta (1981) menjelaskan bahwa tanaman padi sawah memerlukan media lumpur untuk pertumbuhannya. Untuk pertumbuhan yang baik bagi tanaman padi, seluruh lapisan permukaan tanah harus berada dalam keadaan lumpur yang lunak, sehingga akar padi dapat tumbuh dengan bebas tanpa dihambat oleh lapisan tanah yang keras. Keadaan lumpur ini dapat diperoleh melalui kegiatan pelumpuran yang baik.

Kelurahan Situgede berada di wilayah Kecamatan Bogor Barat dengan total luasan wilayah sawah mencapai 30% dari total wilayah Kelurahan Situgede. Ketersediaan air dari rata-rata curah hujan bulanan dan saluran irigasi untuk budi daya tanaman padi menjadi salah satu faktor yang mendukung pola tanam padi sepanjang tahun. Curah hujan rata-rata bulanan menunjukkan ketersediaan air yang cukup untuk budi daya padi sepanjang tahun, seperti pada Lampiran 4.

Pengolahan tanah sawah yang dilakukan di Kelurahan Situgede sebagian besar masih menggunakan sumber tenaga manusia maupun tenaga kerbau. Penggunaan tenaga manusia dan tenaga kerbau memiliki keterbatasan dalam waktu kerja per hari. Hal tersebut menyebabkan kapasitas lapang pengolahan tanah yang dihasilkan rendah, sehingga berpengaruh terhadap pola budi daya padi sepanjang tahun sulit tercapai. Maka perlu dilakukan pengamatan pada kegiatan persiapan tanah lahan sawah di Kelurahan Situgede. Pengamatan ini meliputi

3 kegiatan pelumpuran, pengamatan kapasitas lapang dan efisiensi pengolahan tanah secara langsung serta pengamatan pengaruh kegiatan persiapan lahan terhadap pertumbuhan tanaman padi.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui sistem budi daya tanaman padi yang secara umum diterapkan oleh masyarakat di daerah Kelurahan Situgede, Kecamantan Bogor Barat, Kota Bogor.

2. Tujuan Khusus

Mengamati dan mengetahui kapasitas lapang serta efisiensi dan tingkat pelumpuran dalam pengolahan tanah lahan sawah dengan peralatan pertanian yang umum digunakan di Kelurahan Situgede Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

4 II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Lingkungan Fisik Budi Daya Tanaman Padi

Tanaman padi hanya tumbuh di daerah dengan iklim hangat dan dengan ketersediaan air yang cukup. Negara-negara penghasil padi utama umumnya berada pada 300LS sampai dengan 300LU kecuali negara Korea dan Jepang yang berada pada iklim subtropis. Padi pada umumnya tumbuh di Asia pada lahan di dataran rendah sampai dengan ketinggian 2700 m di atas permukaan laut. Pada sebagian besar daerah tropis, lahan mendapat curah hujan yang cukup tinggi. Supaya dapat tumbuh dengan baik, rata-rata tanaman padi membutuhkan 1000-1400 mm air dari curah hujan, walaupun dalam beberapa kasus tanaman padi dibudidayakan pada curah hujan yang cukup minim, yaitu sekitar 800 mm atau bahkan pada lahan kering. Tanaman padi tumbuh pada daerah dengan suhu antara 200C sampai dengan 380C, dengan suhu ideal pertumbuhan padi pada 300C dan 320C (Sys 1985).

B. Struktur Lahan Sawah

Lahan sawah merupakan jenis lahan budi daya untuk tanaman padi dengan permukaan yang datar dan dibatasi tanggul (yang disebut dengan pematang) untuk menyimpan dan menahan genangan air. Lahan sawah biasa dibuat dan dibentuk menyerupai kolam, sebagai wadah menahan genangan air. Kehilangan air berupa rembesan kadang-kadang terjadi melalui pembatas petakan ini. Petani biasanya melapisi bagian dalam dan atas pematang dengan lumpur untuk mengurangi terjadinya rembesan melalui pematang (Koga 1992).

Petakan lahan sawah dibatasi oleh jembatan saluran air, yang bentuk dan ukurannya tergantung pada kontur lahan. Pada petakan yang ukurannya kecil, pembajakan akan lebih susah dilakukan, bahkan pada beberapa kasus tidak memungkinkan dilakukan, sehingga pengolahan tanah dilakukan dengan cara yang lain, yaitu pengolahan tanah dengan manual walaupun beberapa implemen yang ditarik dengan tenaga hewan cukup ringan, terbuat dari bahan kayu dan dapat digunakan pada lahan yang berukuran kecil (Grist 1965).

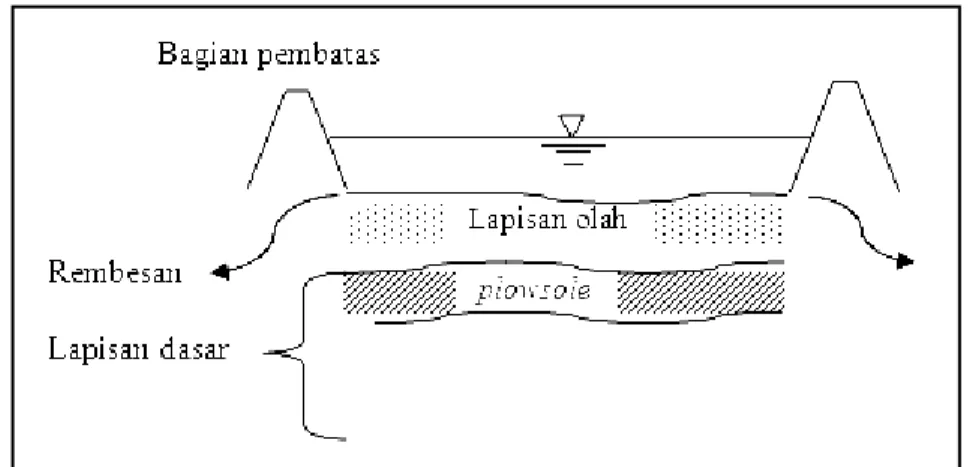

5 Menurut Koga (1992), struktur lahan sawah terdiri dari (1) bagian pembatas (tanggul pembatas), yang sering disebut dengan pematang atau galengan, (2) lapisan olah tanah, dan (3) bagian dasar, seperti yang terlihat pada Gambar 1 dan dijelaskan pada Lampiran 2.

Gambar 1. Struktur lahan sawah (Koga 1992)

C. Pengolahan Tanah Sawah

Pekerjaan lahan yang pertama dilakukan biasanya adalah mempersiapkan dan membersihkan jalur air dan memperbaiki atau membuat jembatan saluran air (pematang). Setelah kegiatan tersebut selesai kemudian dilakukan pengolahan tanah (Grist 1965).

Pengolahan tanah merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan budi daya suatu jenis tanaman. Mohanty et al (2004) menjelaskan bahwa kualitas pengolahan tanah yang baik akan berdampak pada pertumbuhan tanaman yang baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman yang dibudidayakan. Oleh karena itu, dalam pengolahan tanah perlu dikendalikan dan diberikan perlakuan yang terbaik supaya hasil yang diperoleh maksimal.

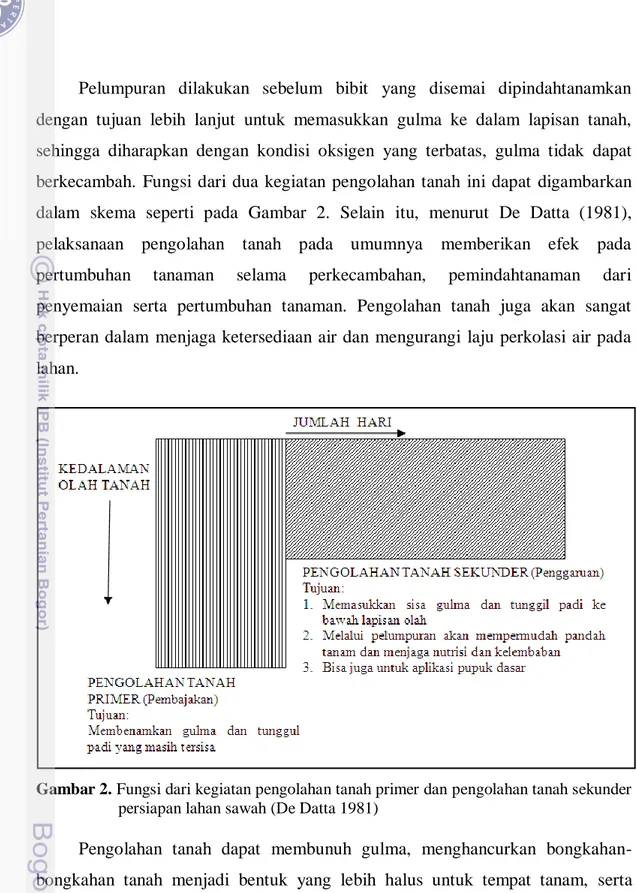

Tujuan utama kegiatan pengolahan tanah pada lahan sawah menurut De Datta (1981) adalah untuk menekan pertumbuhan gulma. Persiapan lahan melalui pengolahan tanah biasanya dilakukan dalam bentuk pelumpuran. Kegiatan pelumpuran ini minimal dilakukan dengan dua tahapan kegiatan, yaitu pembajakan yang merupakan pengolahan tanah dalam dengan tujuan untuk membenamkan gulma dan tunggul-tunggul padi yang telah dipanen, dan pelumpuran yang merupakan pengolahan tanah dangkal.

6 Pelumpuran dilakukan sebelum bibit yang disemai dipindahtanamkan dengan tujuan lebih lanjut untuk memasukkan gulma ke dalam lapisan tanah, sehingga diharapkan dengan kondisi oksigen yang terbatas, gulma tidak dapat berkecambah. Fungsi dari dua kegiatan pengolahan tanah ini dapat digambarkan dalam skema seperti pada Gambar 2. Selain itu, menurut De Datta (1981), pelaksanaan pengolahan tanah pada umumnya memberikan efek pada pertumbuhan tanaman selama perkecambahan, pemindahtanaman dari penyemaian serta pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah juga akan sangat berperan dalam menjaga ketersediaan air dan mengurangi laju perkolasi air pada lahan.

Gambar 2. Fungsi dari kegiatan pengolahan tanah primer dan pengolahan tanah sekunder

persiapan lahan sawah (De Datta 1981)

Pengolahan tanah dapat membunuh gulma, menghancurkan bongkahan-bongkahan tanah menjadi bentuk yang lebih halus untuk tempat tanam, serta memfasilitasi pertumbuhan perakaran dengan permukaan tanah yang gembur. Untuk tanaman padi pelumpuran merupakan proses pembentukan tekstur tanah yang sangat baik (Prihar 1985).

Menurut Hanafiah (2005), secara vertikal tanah berdifferensiasi membentuk harison-horison (lapisan-lapisan) yang berbeda-beda baik dalam morfologis, maupun karakteristik fisik, kimiawi dan biologis masing-masing. Oleh karena itu

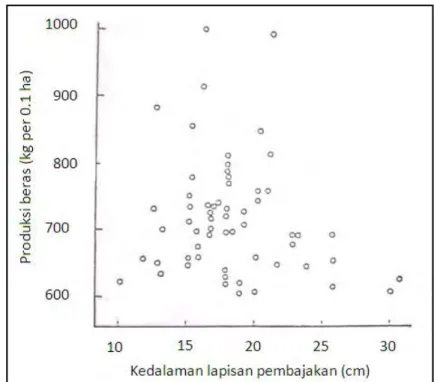

7 akan menjadi penting memperhatikan kedalaman olah untuk setiap tanaman yang akan dibudidayakan. Pada tanaman padi kedalaman olah tanah yang optimal adalah sekitar 20 cm. Scheltema (1974) menuliskan bahwa kedalaman olah tanah untuk budi daya tanaman padi pada umumnya cukup rendah. Moomaw (1971) dalam Scheltema (1974), menyebutkan kedalaman olah untuk tanah sawah rata-rata sebesar 12-15 cm. Sementara menurut Koga (1992), kedalaman yang diinginkan dari sebuah lapisan pembajakan untuk tanaman padi adalah berkisar antara 15 dan 20 cm seperti ditunjukkan dalam Gambar 3.

Gambar 3. Pengaruh kedalaman lapisan olah terhadap produksi beras (Koga 1992)

Menurut Scheltema (1974), pengolahan tanah untuk budi daya padi pada lahan basah selalu berhubungan dengan kegiatan pelumpuran, yang juga telah diterapkan sejak dulu, terutama di Asia, dimana kondisi wilayah juga mendukung penerapan kegiatan pelumpuran.

Pelumpuran adalah proses dimana tanah kehilangan struktur granularnya, yang dapat disebabkan oleh kelebihan air dan kelebihan perlakuan atau pengolahan tanah (Koga 1992).

Struktur tanah yang baik dan cocok bagi pertumbuhan tanaman dapat dihasilkan dengan mengaplikasikan alat-alat pengolahan tanah. Menurut Gill dan

8 Vander Berg (1967) dalam Pramuhadi (1998), alat-alat pengolahan tanah digunakan untuk mengaplikasikan gaya-gaya kepada tanah untuk menghasilkan beberapa efek yang diinginkan, seperti penghancuran, pemotongan, pembalikan atau pergerakan tanah.

Menurut Sari (2007) berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kuningan, terbentuknya lumpur pada tanah sawah dapat dilakukan dengan tiga metode pelumpuran, yaitu: (1) pembajakan tanah - penggenangan – penggaruan tanah berulang-ulang hingga terbentuk lumpur, (2) penggenangan - penggelebegan tanah berulang-ulang hingga terbentuk lumpur, (3) penggenangan - pembajakan rotari tanah berulang-ulang hingga terbentuk lumpur.

D. Efisiensi Pengolahan Tanah

Dalam Srivastava (1993), dijelaskan bahwa kapasitas lapang merupakan jumlah proses yang dapat diselesaikan sebuah mesin dalam satuan waktu. Kapasitas lapang teoritis merupakan perhitungan kapasitas lapang pada saat efisiensi lapang mencapai satu (100%). Artinya, suatu alat atau mesin dianggap bekerja sempurna tanpa ada waktu untuk membelok atau berhenti. Jadi, perhitungan Kapasitas Lapang Teoritis (KLT) merupakan perhitungan kapasitas lapang dengan mengukur lebar implemen dan kecapatan kerja pengolahan tanah.

Kapasitas Lapang Efektif pada pengolahan tanah merupakan total waktu yang dibutuhkan alat atau mesin pengolahan tanah untuk menyelesaikan pekerjaan pengolahan tanah berbanding luasan tanah yang terolah. Menurut Srivastava (1993), waktu aktual yang dibutuhkan untuk mengolah tanah akan bertambah sebagai bagian dari adanya overlap, waktu berbelok pada ujung petakan, maupun waktu istirahat yang digunakan oleh operator. Pertambahan waktu dari waktu teoritis ini menyebabkan efisiensi lapang pengolahan tanah berkurang dari 100%.

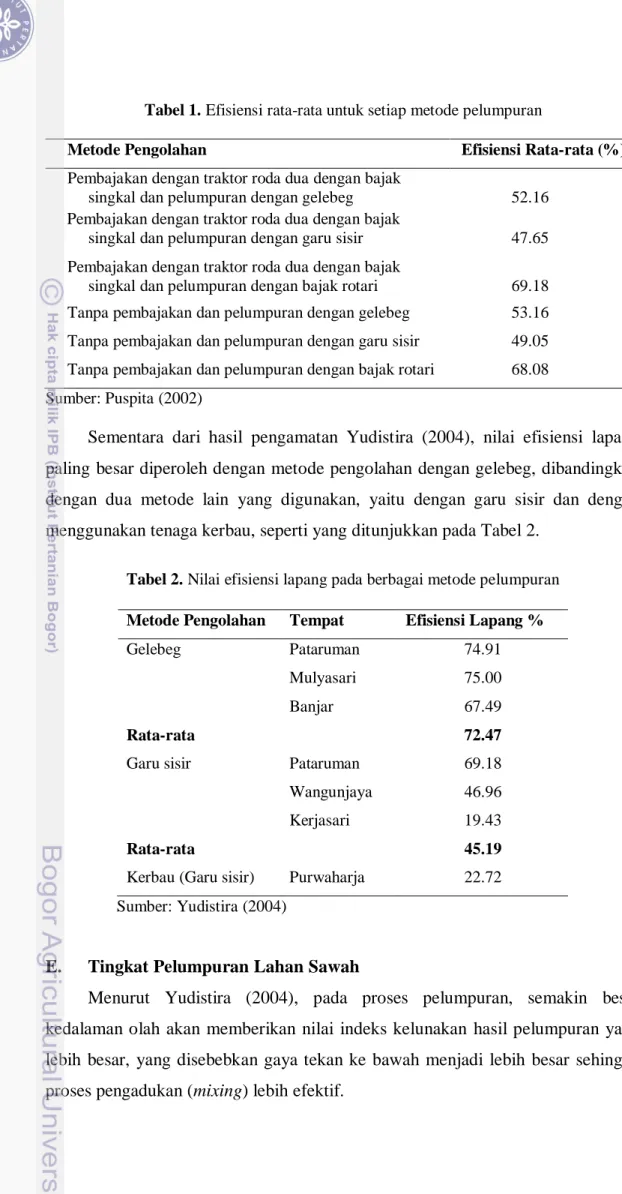

Menurut penelitian yang dilakukan Puspita (2002), perlakuan pelumpuran dengan pembajakan sebelumnya rata-rata memiliki nilai efisiensi yang lebih kecil dibanding dengan perlakuan tanpa pembajakan. Hal ini disebabkan oleh nilai slip roda traktor rata-rata untuk perlakuan dengan pembajakan sebelumnya lebih besar bila dibandingkan dengan perlakuan tanpa pembajakan. Nilai efisiensi beberapa perlakuan pengolahan tanah dapat dilihat dalam Tabel 1.

9

Tabel 1. Efisiensi rata-rata untuk setiap metode pelumpuran

Metode Pengolahan Efisiensi Rata-rata (%)

Pembajakan dengan traktor roda dua dengan bajak

singkal dan pelumpuran dengan gelebeg 52.16 Pembajakan dengan traktor roda dua dengan bajak

singkal dan pelumpuran dengan garu sisir 47.65 Pembajakan dengan traktor roda dua dengan bajak

singkal dan pelumpuran dengan bajak rotari 69.18 Tanpa pembajakan dan pelumpuran dengan gelebeg 53.16 Tanpa pembajakan dan pelumpuran dengan garu sisir 49.05 Tanpa pembajakan dan pelumpuran dengan bajak rotari 68.08 Sumber: Puspita (2002)

Sementara dari hasil pengamatan Yudistira (2004), nilai efisiensi lapang paling besar diperoleh dengan metode pengolahan dengan gelebeg, dibandingkan dengan dua metode lain yang digunakan, yaitu dengan garu sisir dan dengan menggunakan tenaga kerbau, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai efisiensi lapang pada berbagai metode pelumpuran

Metode Pengolahan Tempat Efisiensi Lapang %

Gelebeg Rata-rata Pataruman 74.91 Mulyasari 75.00 Banjar 67.49 72.47 Garu sisir Rata-rata Pataruman 69.18 Wangunjaya 46.96 Kerjasari 19.43 45.19

Kerbau (Garu sisir) Purwaharja 22.72 Sumber: Yudistira (2004)

E. Tingkat Pelumpuran Lahan Sawah

Menurut Yudistira (2004), pada proses pelumpuran, semakin besar kedalaman olah akan memberikan nilai indeks kelunakan hasil pelumpuran yang lebih besar, yang disebebkan gaya tekan ke bawah menjadi lebih besar sehingga proses pengadukan (mixing) lebih efektif.

10

Tabel 3. Nilai indeks kelunakan hasil pelumpuran dan indeks pelumpuran pada

beberapa metode pulumpuran

Lintasan

Perlakuan

Bajak+Rotari Bajak+Garu sisir Bajak+Gelebeg

IK (%) IP (%) IK (%) IP (%) IK (%) IP (%) 1 87.30 46.00 82.30 39.33 81.67 43.40 2 88.70 50.67 83.30 46.67 84.30 44.00 3 88.70 52.00 87.67 47.33 84.30 51.40 4 87.33 60.00 87.30 50.67 84.70 49.40 5 94.00 64.00 87.67 51.67 86.70 54.00 6 94.40 74.35 88.00 52.67 87.80 58.00 Sumber: Hutabarat (2006)

Menurut Hutabarat (2006), nilai indeks pelumpuran dan indeks kelunakan tanah sangat dipengaruhi oleh frekuensi lintasan pelumpuran. Nilai indeks pelumpuran dan indeks kelunakan tanah tertinggi dengan enam lintasan dari ketiga implemen yang digunakan antara bajak rotari, garu sisir dan gelebeg, menunjukkan bahwa penggunaan bajak dengan gelebeg memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan bajak dan garu sisir, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.

F. Pertumbuhan Tanaman Padi

Semakin baik proses pencampuran tanah dan air pada lahan yang diolah, maka semakin baik untuk media tumbuh tanaman padi. Campuran butiran tanah dan air (koloid) adalah tempat menempelnya berbagai zat hara seperti unsur Ca, K, dan Mg yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, semakin kecil butiran tanah yang tercampur dengan air akan mengakibatkan semakin banyak zat hara yang menempel sehingga akan meningkatkan pertumbuhan tanaman padi Yudistira (2004).

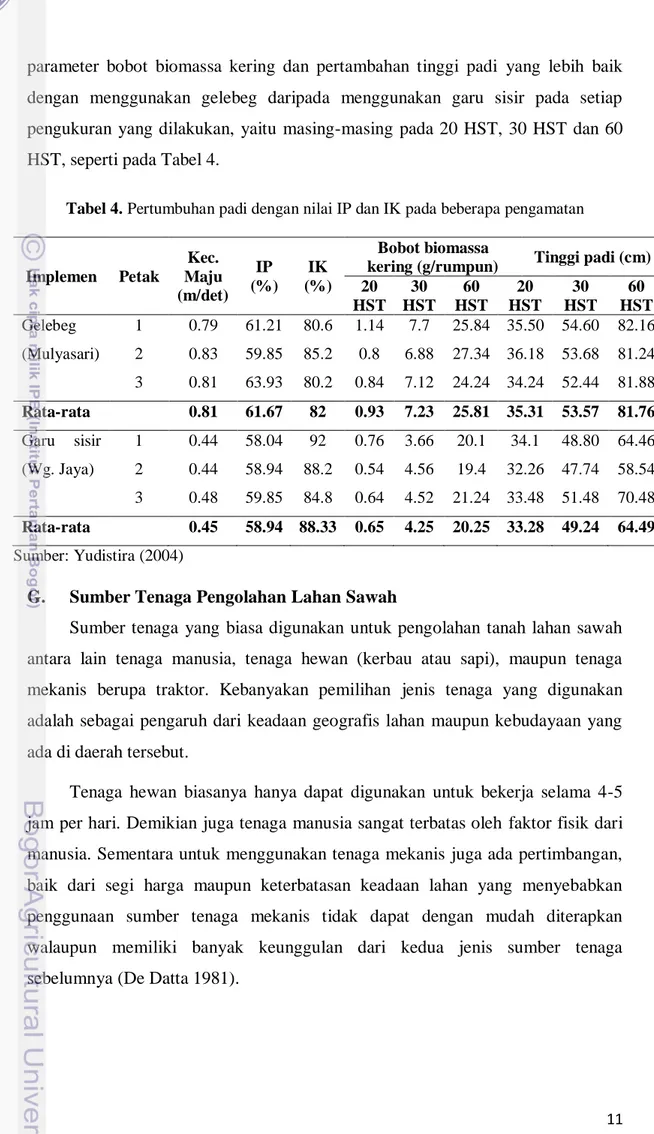

Pada percobaan yang dilakukan Yudistira (2004) tersebut, pelumpuran yang baik, dilihat dari nilai indeks pelumpuran yang baik diperoleh pada percobaan dengan menggunakan gelebeg, yaitu dengan rata-rata sebesar 61.67%, seperti pada Tabel 4. Dari pengamatan yang dilakukan juga menunjukkan pengaruh dari hasil pelumpuran yang baik pada pertumbuhan tanaman padi, yaitu dengan

11 parameter bobot biomassa kering dan pertambahan tinggi padi yang lebih baik dengan menggunakan gelebeg daripada menggunakan garu sisir pada setiap pengukuran yang dilakukan, yaitu masing-masing pada 20 HST, 30 HST dan 60 HST, seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Pertumbuhan padi dengan nilai IP dan IK pada beberapa pengamatan

Implemen Petak Kec. Maju (m/det) IP (%) IK (%) Bobot biomassa

kering (g/rumpun) Tinggi padi (cm) 20 HST 30 HST 60 HST 20 HST 30 HST 60 HST Gelebeg (Mulyasari) 1 0.79 61.21 80.6 1.14 7.7 25.84 35.50 54.60 82.16 2 0.83 59.85 85.2 0.8 6.88 27.34 36.18 53.68 81.24 3 0.81 63.93 80.2 0.84 7.12 24.24 34.24 52.44 81.88 Rata-rata 0.81 61.67 82 0.93 7.23 25.81 35.31 53.57 81.76 Garu sisir (Wg. Jaya) 1 0.44 58.04 92 0.76 3.66 20.1 34.1 48.80 64.46 2 0.44 58.94 88.2 0.54 4.56 19.4 32.26 47.74 58.54 3 0.48 59.85 84.8 0.64 4.52 21.24 33.48 51.48 70.48 Rata-rata 0.45 58.94 88.33 0.65 4.25 20.25 33.28 49.24 64.49 Sumber: Yudistira (2004)

G. Sumber Tenaga Pengolahan Lahan Sawah

Sumber tenaga yang biasa digunakan untuk pengolahan tanah lahan sawah antara lain tenaga manusia, tenaga hewan (kerbau atau sapi), maupun tenaga mekanis berupa traktor. Kebanyakan pemilihan jenis tenaga yang digunakan adalah sebagai pengaruh dari keadaan geografis lahan maupun kebudayaan yang ada di daerah tersebut.

Tenaga hewan biasanya hanya dapat digunakan untuk bekerja selama 4-5 jam per hari. Demikian juga tenaga manusia sangat terbatas oleh faktor fisik dari manusia. Sementara untuk menggunakan tenaga mekanis juga ada pertimbangan, baik dari segi harga maupun keterbatasan keadaan lahan yang menyebabkan penggunaan sumber tenaga mekanis tidak dapat dengan mudah diterapkan walaupun memiliki banyak keunggulan dari kedua jenis sumber tenaga sebelumnya (De Datta 1981).

12 III. METODOLOGI

A. Waktu dan Tempat

Pengamatan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Agustus 2009. Pengamatan dilakukan di lahan sawah milik masyarakat di sekitar lingkar kampus Institut Pertanian Bogor, yaitu di Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

B. Bahan dan Metode

Pengamatan dilakukan terhadap kondisi umum wilayah Situgede dan kegiatan pengolahan tanah untuk budi daya tanaman padi. Pengamatan kondisi umum wilayah antara lain terhadap pola tanam petani setempat, metode budi daya yang umum dilakukan, sumber air, kondisi fisik lahan, luas pemilikan lahan, sistem upah, dan hal-hal lain yang bersifat umum dan berpengaruh dalam kegiatan budi daya tanaman padi. Pengamatan kondisi umum dapat pula berupa wawancara langsung mengenai metode budi daya tanaman padi yang secara umum dilakukan di Situgede. Wawancara yang dilakukan antara lain dengan petani padi maupun dengan pihak lain yang mampu menjelaskan kondisi umum Kelurahan Situgede, seperti petugas di kantor Kelurahan Situgede.

Pengamatan pengolahan tanah dilakukan pada lahan sawah milik masyarakat yang akan ditanami tanaman padi. Persiapan lahan yang dilakukan pada lahan-lahan sawah di daerah tersebut berupa pengolahan tanah, yaitu menggunakan alat pertanian yang biasa digunakan petani setempat. Pengolahan tanah lahan sawah yang secara umum diterapkan masyarakat Situgede adalah dengan menggunakan tenaga manusia dan tenaga kerbau. Pengolahan tanah dengan menggunakan tenaga kerbau biasanya dengan satu atau dua ekor kerbau. Selain itu juga ada sejumlah lahan yang biasanya melakukan kegiatan pengolahan tanah dengan menggunakan traktor tangan, namun jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan pengolahan tanah dengan menggunakan tenaga kerbau.

Pengamatan yang dilakukan antara lain pada proses pengolahan tanah yang meliputi kegiatan pembajakan dan pelumpuran, serta mengevaluasi hasil pengolahan tanah pada pembajakan dan pelumpuran dengan sumber tenaga satu

13 ekor kerbau, dua ekor kerbau, maupun dengan tenaga mekanis dari traktor tangan serta pengaruhnya pada masa pertumbuhan tanaman padi.

Gambar 4. Keadaan awal lahan sawah yang diamati

Pengolahan tanah dilakukan oleh operator yang sudah berpengalaman. Tiap operator pengolahan tanah rata-rata sudah bekerja lebih dari sepuluh tahun sebagai operator untuk kegiatan pengolahan tanah, masing-masing dengan sumber tenaga yang berbeda.

Pengamatan dilakukan pada 21 petakan lahan yang berbeda namun berada pada satu lokasi. Luasan lahan yang diamati berbeda-beda karena ukuran petakan yang ada berbeda-beda, yang dapat dilihat pada Lampiran 6, 7 dan 8. Kegiatan pelumpuran dilakukan pada sepuluh petakan dengan satu ekor kerbau, empat petakan dengan dua ekor kerbau, dan tujuh petakan dengan traktor tangan.

Semua lahan yang digunakan dalam pengamatan ini sebelumnya merupakan lahan budi daya padi. Semua lahan telah dibajak setelah panen selesai, sehingga tidak ada tunggul padi yang tersisa dilahan. Penggenangan lahan dilakukan setelah pembajakan saat panen selesai selama 10-14 hari dengan tinggi penggenangan air 3-4 cm dari permukaan tanah. Keadaan lahan sawah yang diamati dapat dilihat pada Gambar 4. Pola kerja yang digunakan pada kegiatan pembajakan adalah continuous dengan ancakan awal dari tengah petakan. Kegiatan pelumpuran menggunakan pola kerja yang disebut metode sirkulasi, dengan terus-menerus dilakukan pengulangan sampai lumpur terbentuk. Pola kerja yang digunakan baik

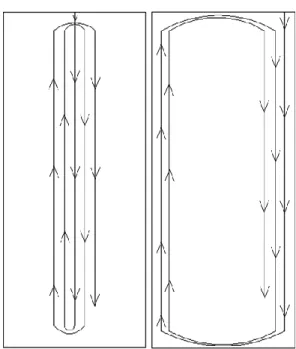

14 pada kegiatan pembajakan maupun penggaruan selalu mengikuti arah panjang petakan lahan, untuk mengurangi banyaknya belokan. Pola kerja kegiatan pembajakan dan pelumpuran dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Pola kerja pengolahan tanah di Situgede. Kiri: kegiatan pembajakan.

Kanan: kegiatan pelumpuran

C. Pengukuran

Pengambilan data dilakukan pada saat pengolahan tanah dengan tiga sumber tenaga yang berbeda, yaitu dengan seekor kerbau, dua ekor kerbau dan dengan traktor tangan. Parameter yang diamati dalam antara lain meliputi: (1) kecepatan kerja, (2) lebar kerja, (3) kedalaman kerja, (4) waktu kerja, (5) luas areal yang diolah, (6) indeks pelumpuran, (7) indeks kelunakan hasil pelumpuran, (8) pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi.

D. Prosedur Pengukuran 1. Kecepatan Kerja

Perhitungan kecepatan kerja dilakukan dengan mencatat waktu yang dibutuhkan untuk menempuh lintasan kerja sejauh 10 meter. Pada lintasan kerja diberikan tanda berupa patok dengan jarak antar patok adalah 10 m. Kecepatan kerja diperoleh dari hasil bagi jarak lintasan dengan waktu yang

15 dibutuhkan untuk menempuh jarak 10 meter tersebut, dengan menggunakan persamaan berikut.

v : Kecepatan kerja (m/det)

s : Jarak antar patok dalam lintasan kerja (10 m) t : Waktu tempuh (detik)

2. Lebar Kerja dan Kedalaman Kerja

Lebar kerja diperoleh dari selisih antara jarak dari patok ke tepi furrow dengan jarak dari patok ke tepi furrow pada lintasan pembajakan berikutnya. Pengukuran lebar kerja pembajakan ini dilakukan seperti pada Gambar 6. Kedalaman kerja diperoleh dengan mengukur jarak dari permukaan lumpur ke dasar furrow pada lintasan pembajakan, seperti pada Gambar 6.

Gambar 6. Skema pengukuran lebar dan kedalaman pembajakan (Suastawa et al 2008)

3. Kapasitas Lapang Teoritis (KLT)

Menurut Kepner et al (1987) dalam Verma AK et al (2006), kapasitas lapang teoritis dari sebuah implemen adalah jumlah luasan kerja yang diperoleh jika mesin beroperasi pada 100% dari lebar implemennya. Perhitungan KLT menggunakan parameter kecepatan kerja dan lebar implemen dari hasil pengukuran adalah dengan persamaan:

16 v : Kecepatan kerja rata-rata (m/detik)

l : Lebar implemen (m)

4. Kapasitas Lapang Efektif (KLE)

Perhitungan Kapasitas Lapang Efektif (KLE) merupakan perhitungan kapasitas lapang dengan mengukur luasan lahan yang diolah dalam setiap satuan waktu. Persamaan yang digunakan untuk menghitung KLE adalah seperti yang digunakan Verma (2006), yaitu dengan persamaan berikut.

KLE : Kapasitas Lapang Efektif (ha/jam) L : Luas lahan yang diolah (ha)

WK : Waktu kerja yang dibutuhkan (jam)

5. Efisiensi Lapang Pengolahan tanah (ELP)

Efisiensi Lapang Pengolahan tanah (ELP) diperoleh dari perbandingan nilai KLE dengan nilai KLT. Nilai KLE dapat dihitung seperti yang digunakan Dash (2006), yaitu dengan menggunakan persamaan:

ELP : Efisiensi Lapang Pengolahan tanah (%) KLE : Kapasitas Lapang Efektif (ha/jam) KLT : Kapasitas Lapang Teoritis (ha/jam)

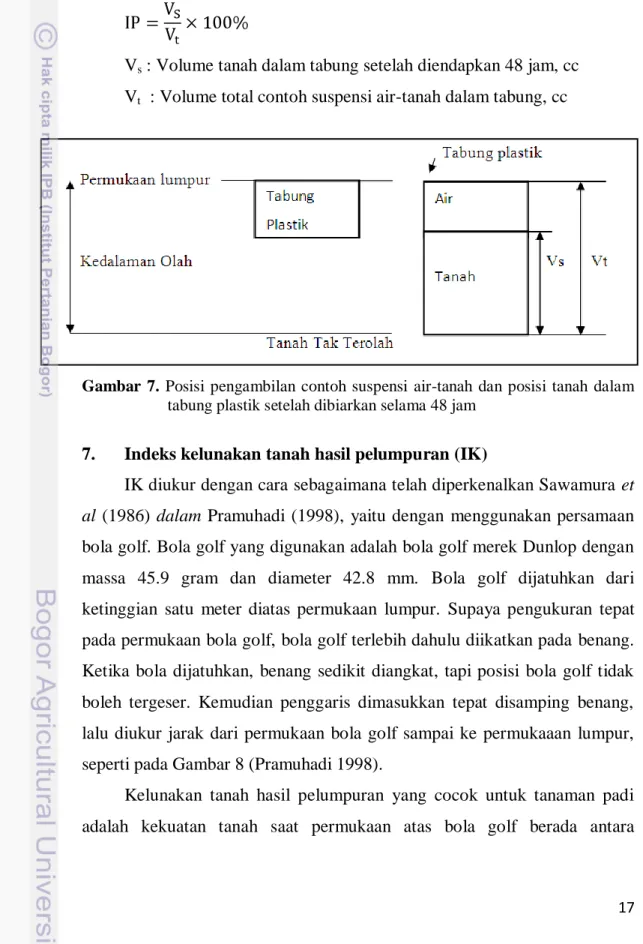

6. Indeks Pelumpuran (IP)

Setelah kegiatan pelumpuran selesai, dilakukan pengambilan sampel tanah yang dilumpurkan untuk menghitung nilai indeks pelumpuran. Sampel lumpur yang diambil dimasukkan ke dalam tabung. Waktu pengambilan contoh tanah yang dilumpurkan adalah seaktual mungkin, yaitu segera setelah pelumpuran selesai. Sampel yang ada dalam tabung plastik kemudian dibiarkan selama 48 jam sehingga tanah terpisah dan mengendap dari campuran lumpur. Gambar 7 menunjukkan posisi tabung pengambilan sampel lumpur hasil pelumpuran dan posisi tanah yang mengendap setelah

17 lumpur didiamkan selama 48 jam. Hasil pelumpuran yang semakin baik diperoleh dari nilai indeks pelumpuran yang semakin baik pula. Persamaan yang digunakan untuk menghitung indeks pelumpuran sebagaimana metode yang digunakan Pandey et al (1973) dalam Verma et al (2006), yaitu dengan persamaan berikut:

Vs : Volume tanah dalam tabung setelah diendapkan 48 jam, cc Vt : Volume total contoh suspensi air-tanah dalam tabung, cc

Gambar 7. Posisi pengambilan contoh suspensi air-tanah dan posisi tanah dalam

tabung plastik setelah dibiarkan selama 48 jam 7. Indeks kelunakan tanah hasil pelumpuran (IK)

IK diukur dengan cara sebagaimana telah diperkenalkan Sawamura et al (1986) dalam Pramuhadi (1998), yaitu dengan menggunakan persamaan bola golf. Bola golf yang digunakan adalah bola golf merek Dunlop dengan massa 45.9 gram dan diameter 42.8 mm. Bola golf dijatuhkan dari ketinggian satu meter diatas permukaan lumpur. Supaya pengukuran tepat pada permukaan bola golf, bola golf terlebih dahulu diikatkan pada benang. Ketika bola dijatuhkan, benang sedikit diangkat, tapi posisi bola golf tidak boleh tergeser. Kemudian penggaris dimasukkan tepat disamping benang, lalu diukur jarak dari permukaan bola golf sampai ke permukaaan lumpur, seperti pada Gambar 8 (Pramuhadi 1998).

Kelunakan tanah hasil pelumpuran yang cocok untuk tanaman padi adalah kekuatan tanah saat permukaan atas bola golf berada antara

18 ketinggian 1 cm hingga kedalaman 1 cm dari permukaan lumpur. Atas dasar ini maka indeks kelunakan tanah hasil pelumpuran dikatakan semakin tinggi apabila kedalaman permukaan bola golf mendekati 0 cm dari permukaan lumpur. Untuk menghitung indeks kelunakan hasil pelumpuran digunakan persamaan seperti yang dijelaskan Sawamura et al (1986) dalam Pramuhadi (1998) sebagai berikut.

IK = (1-0.1 |PBG| /A)×100%

|PBG| : nilai mutlak posisi permukaan atas bola golf terhadap permukaan lumpur, cm

A : penyesuaian posisi bola golf terhadap permukaan lumpur = 1cm Berdasarkan persamaan IK tersebut maka besarnya nilai kelunakan lumpur yang cocok untuk tanaman padi sawah adalah 90% hingga 100%.

Gambar 8. Posisi bola golf terhadap permukaan lumpur

8. Pertumbuhan tanaman

Kegiatan pelumpuran merupakan kegiatan akhir pada pengolahan tanah lahan sawah. Setelah kegiatan pelumpuran selesai maka bibit dipindahtanaman ke lahan yang telah diolah. Setelah pemindahtanaman, dilakukan pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman padi.

Pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman padi dilakukan dengan mengukur tinggi tanaman dan jumlah tanaman per rumpun. Tinggi tanaman padi diukur dari permukaan tanah sampai dengan ujung daun tanaman dimana tanaman padi dan daunnya dikondisikan tegak vertikal. Pengukuran tinggi tanaman dan jumlah tanaman per rumpun dilakukan secara berkala setiap 10 hari selama 60 hari pengamatan.

19 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Wilayah Situgede

Pengamatan dan pengumpulan data dilakukan di daerah Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Daerah ini merupakan wilayah Kota Bogor bagian barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bogor. Sebagian besar wilayah Kota Bogor sudah beralih fungsi menjadi areal pemukiman dan perkotaan sebagai akibat tingginya kebutuhan lahan untuk tempat tinggal maupun tempat usaha. Saat ini Kota Bogor hanya menyisakan sedikit bagian dari wilayahnya yang digunakan untuk pertanian, baik yang berupa lahan kering maupun lahan sawah.

Wilayah Kelurahan Situgede berada di Kecamatan Bogor Barat dan memiliki total luas wilayah sebesar 232.47 ha. Kelurahan Situgede memiliki luas areal sawah sebesar 67.9 ha atau sekitar 30% dari total luasan wilayah Situgede. Kelurahan Situgede berada pada ketinggian sekitar 250 meter diatas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata berkisar 24.9-25.8 0C. Rata-rata curah hujan yang tercatat di wilayah Kelurahan Situgede adalah sebesar 3219-4671 mm/tahun. Kondisi seperti ini merupakan kondisi yang baik untuk budi daya tanaman padi, seperti yang dikemukakan Sys (1985).

1. Kependudukan

Dari data yang diperoleh dari Kelurahan Situgede, jumlah keluarga yang tercatat di Kelurahan Situgede pada tahun 2008 mencapai 2276 kepala keluarga, dengan total jumlah penduduk sebanyak 9101 jiwa, yang terdiri dari 4616 jiwa penduduk laki-laki dan 4485 jiwa penduduk perempuan.

Sebagian besar masyarakat tersebut bekerja sebagai buruh tani, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 5. Bekerja pada lahan milik orang lain merupakan mata pencaharian paling banyak di Situgede. Pemilik tanah pada umumnya bukan penduduk asli Kelurahan Situgede, tetapi orang lain yang membeli lahan sawah dari masyarakat dan kemudian menyewakan sawah yang mereka beli tersebut kapada warga setempat. Sementara itu, masyarakat yang memiliki lahan pribadi biasanya hanya memiliki lahan

20 dengan jumlah yang kecil. Keterbatasan pemilikan lahan ini juga menjadi salah satu penyebab pembagian lahan menjadi petakan-petakan yang berukuran kecil.

Tabel 5. Mata pencaharian utama penduduk Kelurahan Situgede

Sumber: Kelurahan Situgede (2008)

2. Pola Tanam Padi

Sebagian besar lahan pertanian yang ada di wilayah Kelurahan Situgede adalah berupa lahan sawah, sehingga padi merupakan komoditas utama dan yang memanfaatkan luas lahan terbesar dari bidang pertanian di Kelurahan Situgede. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 6 berikut ini dimana jumlah lahan persawahan mencapai hampir sepertiga dari luas total wilayah Kelurahan Situgede.

Tabel 6. Jenis komoditas umum yang dibudidayakan di daerah Situgede Jenis Komoditi Luas Lahan (ha)

Padi (sawah) Jagung Ubi kayu Ubi jalar Talas Timun Lain-lain 67.9 3.0 2.0 2.0 2.0 0.5 0.5 Sumber: Kelurahan Situgede (2008)

Pola tanam untuk komoditas padi maupun komoditas yang lainnya tidak bergantung pada musim (ketersediaan air hujan). Daerah ini merupakan daerah irigasi dengan ketersediaan air sepanjang tahun. Musim kemarau bukan menjadi penghambat dalam pertanian, baik dalam bududaya

Mata Pencaharian Jumlah (jiwa)

Buruh tani Petani Wiraswasta 1031 357 135

21 padi maupun tanaman lainnya, walaupun air merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk budi daya padi.

Varietas padi yang dibudidayakan masyarakat di Kelurahan Situgede pada umumnya adalah varietas-varietas lokal, misalnya varietas Cisadane maupun Ciherang atau varietas IR64 dari IRRI atau kadang varietas lain yang merupakan bahan penelitian atau pengembangan, mengingat daerah Situgede berada dekat dengan kampus Institut Pertanian Bogor di Darmaga.

Pemanfaatan lahan untuk budi daya tanaman padi dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan dan kebiasaan masyarakat di Situgede. Salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap tanaman padi adalah ketersediaan air di lahan untuk budi daya padi, mengingat budi daya padi yang diterapkan adalah secara tradisional yang membutuhkan jumlah air yang banyak. Ketersediaan air untuk pertanian di Kelurahan Situgede diperoleh dari air hujan dan air irigasi yang tersedia sepanjang tahun. Kondisi seperti ini memungkinkan masyarakat untuk menanam padi sepanjang tahun.

Faktor lain yang menjadi alasan dalam pemilihan padi sebagai tanaman budi daya adalah untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat menanam padi untuk memenuhi kebutuhan pokok akan bahan pangan. Hasil panen yang diperoleh masyarakat Situgede biasanya tidak untuk dijual, melainkan untuk disimpan dengan harapan hasil panen tersebut cukup untuk seluruh anggota keluarga sampai masa panen berikutnya tiba. Untuk kebutuhan sehari-hari lainnya biasanya diperoleh dari pekerjaan lain atau dengan menjadi buruh tani pada lahan orang lain.

Selain itu, padi merupakan pilihan utama masyarakat karena budi daya padi yang relatif tidak merepotkan bila dibanding dengan tanaman hortikultura lainnya yang berumur pendek, namun membutuhkan perhatian yang intensif. Pekerjaan yang merepotkan dalam budi daya padi biasanya hanya pada masa awal, yaitu pembibitan, pengolahan tanah dan pemindahtanaman. Setelah bibit dipindahtanamkan pada lahan yang sudah diolah, biasanya pekerjaan di sawah hanya sedikit, karena gulma di lahan sawah hanya sedikit. Pekerjaan lain yaitu berupa membuka dan menutup

22 saluran air. Setelah pemindahtanaman selesai, petani biasanya mengerjakan kerja sampingan menjadi buruh di sawah garapan orang lain.

Untuk menjaga produktivitas lahan sawah, biasanya petani menerapkan pola tanam bergilir antara tanaman padi dengan tanaman palawija. Sebagian besar pola tanam tersebut tidak teratur karena semua tergantung kepada jumlah panen yang diperoleh dari musim tanam sebelumnya. Dalam hal ini, petani menilai kualitas tanah sawah dari hasil panen padi sebelumnya. Ketika hasil panen mulai mengalami penurunan yang signifikan, petani mulai menanam jenis tanaman palawija. Biasanya petani menanam jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas maupun mentimun.

3. Sumber air

Budi daya tanaman padi dengan metode penggenangan pada lahan sawah yang diterapkan di Kelurahan Situgede tentu saja membutuhkan air yang selalu ada dan dalam jumlah yang banyak disepanjang masa tanam.

Gambar 9. Rata-rata curah hujan bulanan di Stasiun BMG Darmaga

Data curah hujan pada Lampiran 4 memperlihatkan bahwa rata-rata curah hujan bulanan daerah Situgede berjumlah diatas 200 mm per bulan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9. Data tersebut menunjukkan bahwa daerah Situgede cocok untuk budi daya tanaman padi sepanjang tahun, karena ketersediaan air yang cukup. Menurut klasifikasi Oldeman dalam

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Cur a h h uj a n pe r b ul a n (m m ) Bulan

23 Handoko (1995), kebutuhan air rata-rata per bulan untuk tanaman padi adalah 145 mm. Dari Gambar 9 terlihat rata-rata curah hujan tiap bulan lebih dari 145 mm. Artinya, budi daya tanaman padi dapat dilakukan sepanjang tahun.

Ketersediaan air yang melimpah sepanjang tahun pada akhirnya membuat masyarakat lebih memilih untuk membudidayakan tanaman padi, selain alasan lain, yaitu budi daya tanaman padi dianggap lebih mudah dan tidak merepotkan.

Gambar 10. Zona klasifikasi untuk daerah Situgede menurut sistem klasifikasi

Schmidth-Ferguson

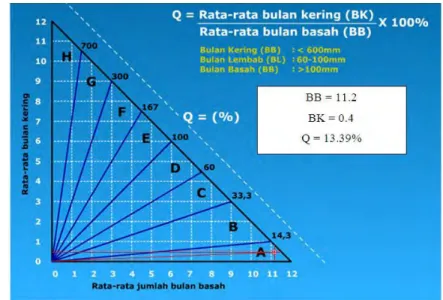

Menurut klasifikasi iklim dengan sistem klasifikasi Schmidth-Ferguson, daerah Situgede dapat digolongkan dalam zona A seperti pada Gambar 10, yang merupakan titik perpotongan antara rata-rata bulan kering dengan rata-rata bulan basah. Klasifikasi ini merupakan pengolahan data curah hujan bulanan yang dicatat BMG Darmaga seperti pada Lampiran 4. Zona A menurut sistem klasifikasi Schmidth-Ferguson merupakan daerah yang sangat basah dengan jumlah bulan basah yang banyak serta vegetasi hutan hujan tropis.

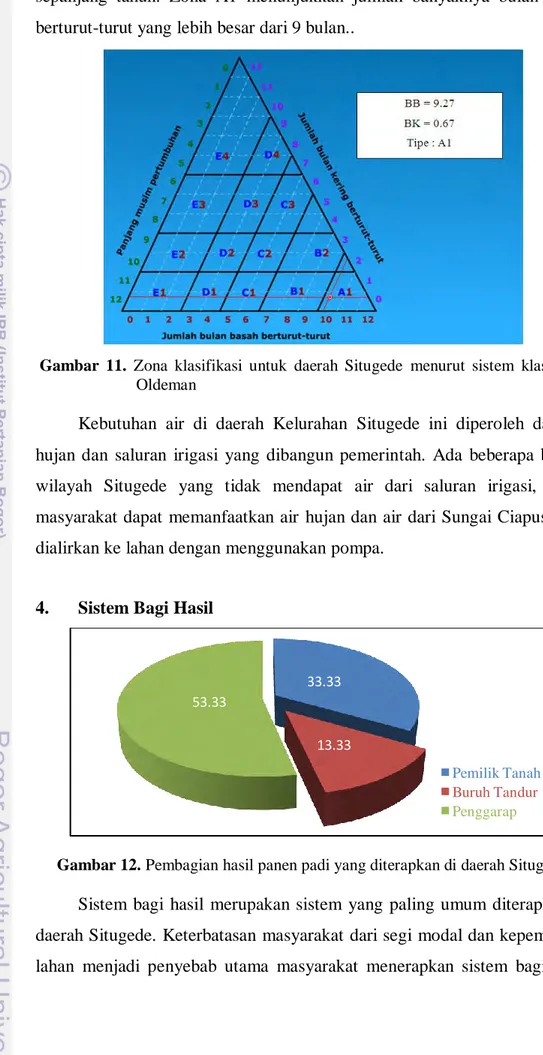

Sementara menurut sistem klasifikasi yang diperkenalkan Oldeman dalam Handoko (1995), daerah Situgede termasuk dalam zona klasifikasi A1, seperti pada Gambar 11. Zona A1 menurut sistem klasifikasi Oldeman merupakan daerah yang cocok untuk budi daya padi secara terus-menerus

24 sepanjang tahun. Zona A1 menunjukkan jumlah banyaknya bulan basah berturut-turut yang lebih besar dari 9 bulan..

Gambar 11. Zona klasifikasi untuk daerah Situgede menurut sistem klasifikasi Oldeman

Kebutuhan air di daerah Kelurahan Situgede ini diperoleh dari air hujan dan saluran irigasi yang dibangun pemerintah. Ada beberapa bagian wilayah Situgede yang tidak mendapat air dari saluran irigasi, tetapi masyarakat dapat memanfaatkan air hujan dan air dari Sungai Ciapus yang dialirkan ke lahan dengan menggunakan pompa.

4. Sistem Bagi Hasil

Gambar 12. Pembagian hasil panen padi yang diterapkan di daerah Situgede

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang paling umum diterapkan di daerah Situgede. Keterbatasan masyarakat dari segi modal dan kepemilikan lahan menjadi penyebab utama masyarakat menerapkan sistem bagi hasil

33.33 13.33 53.33 Pemilik Tanah Buruh Tandur Penggarap

25 dalam budi daya tanaman padi di daerah Situgede. Sistem bagi hasil yang diterapkan merupakan kesepakan bersama antara pemilik tanah, penggarap lahan dan buruh tani yang bekerja.

Sistem bagi hasil tersebut sudah diterapkan sejak dahulu. Adapun sistem bagi hasil yang disepakati di daerah tersebut, seperti pada Gambar 12 adalah dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Pemilik lahan mendapat bagian sepertiga dari total panen padi. Modal awal untuk menggarap dan membeli pupuk merupakan tanggungan dari penggarap sawah. Pemilik tidak mengeluarkan modal awal kecuali meminjamkan lahan.

b. Penggarap mendapat bagian empat perlima (80%) dari dua pertiga bagian total penen. Selama musim tanam, penggarap harus mengeluarkan modal untuk pengolahan tanah dan juga untuk membeli pupuk yang dibutuhkan selama pertumbuhan padi sampai dengan panen.

c. Seperlima (20%) dari dua pertiga bagian total panen merupakan bagian buruh tani. Buruh tani bekerja pada saat pemindahtanaman bibit dari tempat persemaian, melakukan penyiangan, dan pemanenan hasil padi. Biasanya pekerjaan ini (masyarakat setempat menyebutnya tandur) dilakukan oleh satu keluarga secara bersama-sama.

5. Topografi dan Ukuran Lahan

Sebagian besar petakan lahan yang dimiliki masyarakat berukuran kecil (sempit) seperti pada Lampiran 6, 7 dan 8. Hal ini disebabkan antara lain adalah karena keterbatasan kepemilikan lahan di masyarakat. Keterbatasan pemilikan tanah ini menyebabkan tanah harus dibagi dan dibatasi dalam petakan yang kecil-kecil.

Selain itu, luasan lahan yang kecil dipengaruhi oleh bentuk lahan yang miring. Kemiringan lahan menyebabkan lahan harus dibentuk dalam ukuran yang kecil dan bertingkat-tingkat karena semakin miring lahan akan semakin banyak pekerjaan timbun dan gali untuk meratakan permukaan

26 tanah tersebut supaya menjadi permukaan yang datar yang bisa untuk menahan genangan air.

Petakan-petakan pada lahan sawah umumnya dibatasi oleh pembatas petakan (yang biasa disebut pematang atau galengan) yang juga berfungsi sebagai jalan untuk masuk ke areal persawahan. Ukuran lahan yang pada umumnya kecil menyebabkan banyak pematang yang harus dibuat, yang pada akhirnya banyak mengurangi luas lahan yang bisa ditanami. Hal ini berpotensi menurunkan total panen padi sebagai akibat dari berkurangnya lahan tanam padi. Lebar pematang pada umumnya sekitar 40-60 cm. Ini juga merupakan salah satu hal pembatas untuk pemanfaatan traktor tangan untuk pengolahan tanah karena menyebabkan susahnya mobilitas traktor tangan di areal persawahan.

B. Alat Pengolahan Tanah

Peralatan-peralatan pertanian yang digunakan penduduk setempat umumnya merupakan peralatan pertanian yang dibuat sendiri oleh petani dari bahan kayu dan dengan menggunakan sumber tenaga yang berasal dari manusia maupun hewan. Sebagian besar petani menggunakan tenaga manusia maupun tenaga kerbau dengan peralatan yang juga masih sederhana. Alat-alat yang umum digunakan antara lain cangkul dan bajak singkal serta garu sisir yang ditarik oleh kerbau.

27

Gambar 14. Bajak singkal yang digunakan pada kerbau

Gambar 15. Garu sisir yang digunakan pada kerbau

Gambar 16. Gelebeg yang digunakan pada traktor

Di Kelurahan Situgede terdapat Kelompok Tani yang memiliki sebuah traktor tangan yang merupakan bantuan dari Pemerintah melalui Departemen Pertanian untuk pengembangan pertanian, dengan spesifikasi seperti pada Lampiran 5. Hanya sedikit dari masyarakat yang menggunakan traktor tangan

28 dalam mengolah tanah. Traktor tangan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal menjadi alat pertanian andalan oleh masyarakat dikarenakan faktor lingkungan pertanian, bentuk dan ukuran lahan sawah yang ada, serta kebiasaan masyarakat setempat dalam budi daya padi.

Pengolahan tanah menggunakan tenaga kerbau merupakan pilihan yang paling banyak diterapkan masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah bahwa masyarakat masih memegang persepsi yang salah tentang mesin dan peralatan mekanisasi pertanian, seperti penggunaan traktor tangan. Ada dua opini yang keliru yang masih dipegang dan dipertahankan para petani setempat tentang penggunaan traktor tangan. Opini pertama, anggapan bahwa traktor memberikan tekanan yang lebih besar pada lahan, bila dibandingkan dengan kerbau. Masyarakat menganggap penggunaan traktor akan menyebabkan pemadatan tanah. Ini merupakan pandangan yang keliru, karena pada kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya. Traktor memiliki roda berukuran yang besar yang memiliki bidang sentuh dengan permukaan tanah yang lebih besar dibanding dengan luas permukaan sentuh dari kaki kerbau pada permukaan tanah. Tekanan yang terjadi berbanding terbalik dengan dengan luas permukaan bidang sentuh dari suatu benda yang memberikan tekanan. Jadi, tekanan yang diterima tanah dari kerbau akan lebih besar dari tekanan yang diberikan traktor.

Opini yang kedua adalah bahwa masyarakat seringkali menganggap bahwa banyak bahan bakar (solar) yang tertumpah pada lahan, yang menyebabkan rusaknya lahan dan turunnya produksi padi. Padahal hal ini sangat jarang terjadi, kecuali jika operator lalai dan salah ketika menutup tangki bahan bakar.

Disisi lain, menurut masyarakat, tenaga kerbau terus dipertahankan karena kerbau mengeluarkan kotoran sewaktu pengolahan tanah. Memang kotoran kerbau bermanfaat memperkaya unsur hara tanah. Namun pada kenyataannya, jumlah tersebut sangat kecil sehingga pengaruhnya terhadap kesuburan tanah tidak besar.

C. Persiapan Lahan 1. Penyemaian

Metode budi daya padi yang diterapkan di daerah Situgede merupakan metode dengan persemaian, yakni yang diawali dengan penyemaian benih

29 sebelum dilakukan pindah tanam ke lahan yang telah disiapkan. Setelah panen selesai, air dialirkan ke lahan dan lahan dibiarkan dalam keadaan tergenang air kurang lebih selama satu sampai dua minggu. Selama penggenangan, petani juga menyebarkan jerami-jerami hasil panen yang telah kering untuk mempercepat proses pembusukan jerami. Petani memanfaatkan sisa jerami ini sebagai bahan organik untuk memperkaya unsur hara tanah.

Setelah penggenangan lahan selama satu sampai dua minggu, lahan kemudian dibajak bersama dengan jerami yang sudah disebar di lahan. Untuk lahan yang sebelumnya digunakan sebagai lahan kering, biasanya setelah kegiatan pembajakan pertama dilakukan pelumpuran dengan harapan tanah menjadi lebih remah (halus). Namun untuk lahan yang sebelumnya merupakan persawahan, pengolahan tanah pertama yang dilakukan hanya pembajakan.

Gambar 17. Pembuatan tempat persemaian benih padi

Setelah pengolahan tanah pertama selesai, sebagian dari luasan lahan tersebut kemudian diratakan (biasanya secara manual dengan garu tangan, seperti pada Gambar 17 karena lahan yang digunakan untuk penyemaian tidak terlalu luas) untuk menyiapkan tempat penyemaian.

Benih yang telah direndam selama satu sampai dua hari kemudian disemai pada lahan yang telah diratakan tersebut. Lahan yang lain untuk sementara dibiarkan dalam keadaan tergenang sampai bibit yang disemai telah siap untuk dipindahtanamkan. Lama waktu penyemaian adalah 20-25

30 hari sampai siap tanam. Tinggi bibit padi rata-rata pada saat pindah tanam adalah sekitar 10-14 cm.

Gambar 18. Tempat persemaian yang ada di tengah petakan

Penggunaan lahan sebagai tempat penyemaian tentu akan berdampak pada lambatnya masa tanam. Artinya, selama masa semai, tanah dibiarkan tergenang dan menganggur. Dengan cara seperti ini tidak mungkin terpenuhi pola tanam padi-padi-padi mengingat banyak waktu menganggur di lahan, baik selama penyemaian maupun pengolahan tanah.

2. Pembuatan Pematang (Galengan)

Pematang atau galengan (pinggiran sawah) biasanya dibersihkan kembali bersamaan dengan dimulainya pengolahan tanah. Biasanya penggarap tanah bekerja bersama 2-3 orang lainnya untuk merapikan galengan. Galengan ini berfungsi sebagai batas petakan, sebagai jalan masuk ke areal persawahan, atau bahkan sebagai batas kepemilikan sawah.

Setelah pinggiran sawah dirapikan dengan menggunakan cangkul, pinggiran tersebut kemudian dilapisi lagi dengan lumpur yang ada di petakan tersebut. Lumpur ditempelkan dengan menggunakan kaki, dengan menginjak-injak bagian yang ditambahkan lumpur. Penambahan lumpur pada dinding galengan adalah untuk menciptakan pembatas sawah yang jenuh air seperti pada Gambar 19. Keadaan ini dapat mencegah terbuangnya air berupa rembesan keluar petakan yang sudah digenangi air.

31

Gambar 19. Pembuatan pematang sawah. Kiri: penambahan tanah berlumpur pada

pematang. Kanan: pemadatan lumpur

Proses pembuatan pematang ini sama dengan prinsip yang dikemukakan Koga (1992) yang mengatakan bahwa pengurangan kehilangan air melalui rembesan biasanya dengan melapisi pematang dengan lumpur sehingga terbentuk keadaan jenuh air pada pematang yang menyebabkan berkurangnya laju rembesan melalui pematang.

Setelah galengan terbentuk, pekerjaan manual lainnya yang dilakukan adalah untuk membantu pengolahan tanah yang ada dipinggiran lahan. Pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan cangkul. Pinggiran lahan merupakan bagian yang sulit untuk dijangkau dengan alat bajak maupun alat garu yang digunakan, karena lahan sawah yang berbentuk seperti kolam dengan bagian pinggiran yang lebih tinggi dari bagian tengah petakan.

3. Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah untuk lahan pertanaman dilakukan ketika benih yang disemai sudah siap untuk dipindahtanamkan atau kira-kira 20 hari setelah kegiatan penyemaian. Dalam pengolahan tanah ini biasanya dilakukan dengan pembajakan yang kemudian diikuti dengan kegiatan pelumpuran, yang dilakukan dengan pelumpuran secara berulang-ulang untuk membentuk struktur tanah berlumpur.

Sebagian besar pengolahan tanah di Situgede dilakukan secara tradisional dan menggunakan alat-alat yang sederhana berupa cangkul dan

32 bajak singkal yang ditarik dengan tenaga kerbau. Cara pengolahan tanah tersebut menunjukkan ketergantungan terhadap sumber daya manusia dan hewan masih sangat besar.

Pengolahan tanah dengan tenaga kerbau yang biasa dilakukan adalah dengan menggunakan bajak singkal dengan lebar implemen 24 cm pada kegiatan pembajakan dan penggunaan garu sisir dengan lebar implemen 160 cm pada kegiatan pelumpuran. Kegiatan pengolahan tanah dengan traktor tangan mengguakan implemen bajak singkal dengan lebar implemen 40 cm pada kegiatan pembajakan dan penggunaan gelebeg dengan lebar implemen 130 cm.

Pengolahan tanah dengan tenaga kerbau dilakukan hanya pada pagi hari yang dimulai sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 10 atau 11 siang. Terik matahari dan keterbatasan tenaga kerbau juga merupakan hal yang membatasi pekerjaan pengolahan tanah sehingga hanya dilakukan selama 4 sampai 5 jam sehari dan juga sudah termasuk waktu untuk istirahat dan makan operator. Sementara untuk tenaga mekanis seperti traktor tangan, hal pembatas biasanya dari operator. Jika operator kuat dan ada pergantian, pengolahan tanah bisa saja dilakukan dari pagi sampai dengan petang tanpa ada waktu menganggur untuk traktor.

Pengolahan tanah di daerah Situgede menjadi lambat karena sebagian besar lahan sawah diolah dengan menggunakan tenaga tradisional, baik dengan satu maupun dua ekor kerbau.

D. Kapasitas Lapang dan Efisiensi Pengolahan Tanah a. Pembajakan

Hasil pengamatan kegiatan pembajakan memperlihatkan bahwa kapasitas lapang efektif rata-rata terbesar adalah dengan menggunakan traktor tangan, yaitu sebesar 0.079 ha/jam. Sementara pengolahan tanah dengan cara tradisional dengan menggunakan satu ekor kerbau lebih besar dibanding dengan dua kerbau, yaitu masing-masing dengan nilai 0.058 ha/jam dan 0.041 ha/jam, seperti pada Tabel 7. Hal ini disebabkan karena operator lebih mudah mengendalikan satu ekor kerbau dibandingkan dengan

33 dua ekor kerbau. Karena ketika bekerja dengan menggunakan dua ekor kerbau, kerbau sering tarik-menarik satu dengan yang lain sehingga kecepatan kerja akan menjadi semakin lambat.

Tabel 7. Kapasitas Lapang Efektif dan Teoritis serta Efisiensi pengolahan tanah pada

beberapa sumber tenaga

No Sumber Tenaga KLE

(ha/jam)

KLT (ha/jam)

Efisiensi (%)

1 Satu ekor kebau 0.058 0.046 126.850 2 Dua ekor kebau 0.041 0.036 114.028 3 Traktor tangan 0.079 0.099 79.984

Gambar 20. Hubungan kapasitas lapang dengan efisiensi pembajakan

Dari hasil pengamatan diperoleh efisiensi pengolahan tanah untuk kegiatan pembajakan sebesar 126.850%, 114.028% dan 79.984% seperti pada Tabel 7, masing-masing untuk penggunaan seekor kerbau, dua ekor kerbau dan dengan tenaga traktor. Dari Gambar 20 dapat dilihat hubungan antara kapasitas lapang efektif dan teoritis terhadap efisiensi. Penggunaan tenaga kerbau pada pengamatan tersebut menunjukkan kapasitas lapang efektif yang lebih besar daripada kapasitas lapang teoritis. Keadaan seperti ini berpengaruh terhadap nilai efisiensi, dimana efisiensi yang diperoleh menjadi lebih besar dari 100%. Berbeda dengan pemikiran Srivastava

0 20 40 60 80 100 120 140 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12

Satu kerbau Dua kerbau Traktor tangan

E fi si en si (%) K a pa si ta s L a pa n g (h a /j a m )

Jenis Sumber Tenaga

KLE KLT Efisiensi