1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Bahan alam dikenal sebagai obat tradisional yang sering digunakan masyarakat untuk pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit karena pemakaian dan pembuatannya sangat sederhana serta khasiat umumnya hanya berdasarkan pengalaman secara turun-temurun. Seiring berkembangnya dunia pengobatan banyak penelitian untuk membuktikan efektifitas tanaman yang dipercaya masyarakat memiliki khasiat, kemudian dikembangkan dalam berbagai sediaan agar lebih praktis dikonsumsi karena banyaknya minat mayarakat untuk menjadikan bahan alam sebagai obat (WHO, 1993 ; Depkes RI, 2000).

Salah satu bahan alam yang digunakan masyarakat adalah air rebusan kulit ari kacang tanah (KAKT), yang secara empiris dipercaya dapat menyembuhkan penyakit demam berdarah. Penggunaan KAKT dibuat dengan cara merebus 10 gram KAKT dalam 1000 mL air (Dyah, 2016). Cara perebusan bahan herbal disebut juga dengan ekstraksi. Beberapa metode ekstraksi dengan cara perebusan yaitu infundasi dan dekoksi (Depkes RI, 2014).

KAKT mengandung senyawa bermanfaat seperti flavonoid, tanin, alkaloid, polifenol, dan terpenoid (Dewi, dkk., 2013). Penelitian Win dkk (2011) membuktikan bahwa kandungan kulit ari kacang tanah sebagian besar yaitu senyawa fenolik salah satunya flavonoid. Senyawa flavonoid di alam sebagian besar ditemukan dalam bentuk glikosida dimana salah satu gugus hidroksinya tersubtitusi dengan gula sehingga flavonoid merupakan senyawa yang bersifat polar

(Markham, 1988). Senyawa flavonoid yang terkandung dalam tanaman betadin terbukti dapat meningkatkan jumlah trombosit (Sundaryono, 2011). Penelitian Infusa kulit ari kacang tanah yang dilakukan oleh Putri (2017) membuktikan bahwa KAKT memiliki efektivitas dalam mengatasi trombositopenia namun penelitian ini belum dipublikasikan.

Bahan alam diteliti dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk manusia, oleh karena itu perlu dilakukan uji toksisitas agar dapat menilai keamanan suatu bahan alam yang dijadikan sebagai obat. Pemakaian obat tradisional meskipun secara turun-temurun tidak dapat dijamin sepenuhnya aman, karena obat ini merupakan senyawa asing bagi tubuh (Wahyono, dkk., 2006). Menurut permenkes (2012) obat tradisional harus memenuhi syarat sebelum diedarkan dimana syarat yang harus terpenuhi meliputi keamanan, manfaat dan mutu obat tradisional. Salah satu uji untuk membuktikan syarat keamanan adalah uji toksisitas akut.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan uji toksisitas akut infusa kulit ari kacang tanah menggunakan mencit jantan galur Balb/C secara oral dengan perlakuan dosis tunggal bertingkat. Evaluasi uji toksisitas dilakukan dengan mengamati bagaimana gejala klinis, perubahan berat badan, gambaran histopatologi organ hepar mencit dan potensi ketoksikan (LD50).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pemberian dosis tunggal infusa kulit ari kacang tanah memiliki efek toksik berupa perubahan gejala klinis dan perubahan berat badan selama 14 hari pada mencit jantan galur Balb/C?

2. Berapakah nilai potensi ketoksikan (LD50) dari infusa kulit ari kacang tanah

yang diberikan secara oral pada mencit jantan galur Balb/C?

3. Apakah pemberian dosis tunggal infusa kulit ari kacang tanah berpengaruh terhadap ketoksikan pada hepar mencit jantan galur Balb/C?

C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui efek toksik infusa kulit ari kacang tanah dengan melihat gejala toksik berupa perubahan klinis dan perubahan berat badan selama 14 hari pada mencit galur Balb/C.

2. Menentukan nilai potensi ketoksikan (LD50) dari infusa kulit ari kacang tanah

yang diberikan secara oral pada mencit jantan galur Balb/C.

3. Mengetahui adanya pengaruh pemberian dosis tunggal infusa kulit ari kacang tanah terhadap ketoksikan pada hepar mencit jantan galur Balb/C.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara ilmiah tentang keamanan penggunaan infusa kulit ari kacang tanah pada hewan uji, yang kemudian dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya untuk uji keamanan infusa kulit ari kacang tanah sampai tahap uji klinis sehingga infusa kulit ari kacang tanah dapat dikonsumsi masyarakat sebagai obat tradisional.

E. Tinjauan Pustaka 1. Tumbuhan kacang tanah (Arachis hypogaea L.)

a. Klasifikasi tanaman kacang tanah

Klasifikasi tanaman kacang tanah (Arachis hypogaea L.) menurut Steenis (2003) sebagai berikut :

Divisi : Spermatophyta Sub Divisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledoneae Bangsa : Resales

Suku : Leguminosae Marga : Arachis

Jenis : Arachis hypogaea L. b. Morfologi tanaman kacang tanah

Kacang tanah berakar tunggang yang tumbuh tegak lurus. Batang tanaman kacang tanah tidak berkayu dan berbulu halus, ada yang tumbuh menjalar dan ada yang tegak. Tinggi batang rata-rata 50 cm

namun ada yang mencapai 80 cm. Ciri daun dari tanaman kacang tanah adalah pangkal daunnya bersatu dengan tangkainya dan panjang berkisar antara 2-4 cm. Bunganya terlipat ganda dan berada di ketiak daun, tabung kelopaknya berbentuk tangkai dengan tepi seperti selaput. Buah kacang tanah berbentuk polong yang memanjang dan tidak bersekat berwarna kuning pucat dengan panjang antara 2-7 cm, di dalam polong ini terdapat buahnya yang biasanya terdiri dari 1-5 biji. Warna biji bermacam-macam dari merah, kuning, coklat sampai ungu (Steenis, 2003). Morfologi tanaman kacang tanah tersaji pada gambar 1.

Gambar 1. Tanaman Kacang Tanah (Sahrizal, 2016)

c. Kandungan kimia kulit ari kacang tanah

Kulit ari kacang tanah mengandung senyawa flavonoid, tanin, alkaloid, polifenol, dan terpenoid (Dewi, dkk., 2013). Hasil penelitian Win dkk (2011), juga terbukti bahwa kulit ari kacang tanah mengandung senyawa fenolik dimana salah satunya yaitu flavonoid. Flavonoid adalah salah satu metabolit sekunder yang paling banyak

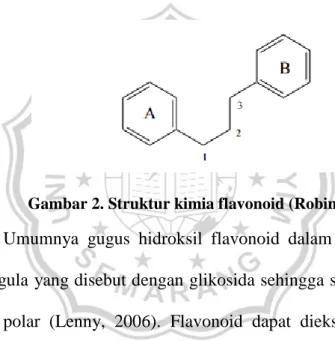

ditemukan dalam jaringan tamanan (Miller, 2001). Flavonoid dalam tumbuhan tidak hanya berperan sebagai pigmen yang memberi warna pada bunga dan daun, tetapi sangat penting bagi pertumbuhan, perkembangan dan pertahanan tumbuhan. Flavonoid adalah senyawa yang mempunyai struktur C6-C3-C6. Struktur flavonoid mempunyai ikatan konjugasi, terdapat atom karbon yang berikatan tunggal (C-C) dan rangkap (C=C) secara berselang-seling (Harborne, 1996). Struktur kimia flavonoid tersaji pada gambar 2.

Gambar 2. Struktur kimia flavonoid (Robinson, 1995)

Umumnya gugus hidroksil flavonoid dalam tumbuhan terikat pada gula yang disebut dengan glikosida sehingga sifatnya cenderung lebih polar (Lenny, 2006). Flavonoid dapat diekstraksi dari bahan tumbuhan dengan menggunakan pelarut dingin atau panas (Robards dan Antolovich, 1997).

d. Infundasi

Secara empiris pembuatan obat tradisional yang sering digunakan masyarakat awam adalah perebusan (Dalimartha, 2006). Cara perebusan bahan herbal juga disebut ekstraksi. Beberapa metode

ekstraksi dengan cara direbus adalah infundasi dan dekoksi (Depkes RI, 2014).

Infundasi adalah proses penyarian yang umum digunakan untuk menyari zat-zat yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Infundasi dilakukan dengan merebus simplisia dalam air pada suhu 90ºC selama 15 menit. Air banyak dipakai sebagai larutan penyari karena mudah didapat, tidak mudah menguap, tidak mudah terbakar dan murah. Perbandingan bahan dan air adalah 1:10, artinya jika berat bahan 100 gram maka volume air adalah 1000 ml. Kelebihan metode infundasi dibandingkan maserasi adalah peralatan yang digunakan sederhana, mudah dalam pengerjaannya, waktu penyarian simplisia singkat, dan biaya murah (Depkes RI, 2014). Infusa juga dipilih karena cara pembuatannya mendekati cara pembuatan resep obat tradisional yang telah lama digunakan oleh masyarakat (Dalimartha, 2006).

2. Persyaratan edar obat tradisional

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan yang berlaku di masyarakat (BPOM, 2014a). Obat tradisional yang akan diedarkan di masyarakat harus memiliki ijin edar yang bertujuan melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat tradisional untuk dapat diedarkan di wilayah

Indonesia dimana registrasi yang dimaksud adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat tradisional untuk mendapatkan izin edar (BPOM, 2014b). Salah satu syarat untuk mendapatkan ijin edar adalah harus memenuhi syarat keamanan. Pengujian keamanan obat tradisional dapat dilakukan dengan uji toksisitas nonklinik secara in vivo yang meliputi uji toksisitas akut oral (BPOM, 2014a).

Uji toksisitas akut oral adalah uji yang dilakukan untuk mengukur derajat efek toksik suatu senyawa yang diberikan pada hewan coba tertentu, dan pengamatannya dilakukan setiap hari selama 14 hari setelah perlakuan (BPOM, 2014a). Uji ini dikerjakan dengan cara memberikan dosis tunggal sediaan uji pada hewan uji kemudian dilakukan pengamatan terhadap adanya gejala toksik dan kematian (Loomis, 1978). Dosis yang diberikan minimal ada 4 peringkat dosis, yang diperkirakan menyebabkan 10 – 90% kematian hewan coba pada masa uji akhir. Suatu senyawa diberikan melalui jalur yang akan dilalui oleh manusia atau jalur yang memungkinkan manusia terpajani dengan senyawa tersebut (Lu, 2010).

Menurut Laurence dan Bennet (1995), dari uji toksisitas akut dapat diperoleh gambaran kerugian yang terjadi akibat peningkatan dosis tunggal dan bagaimana kematian hewan uji dapat terjadi. Uji toksisitas akut dapat memberikan gambaran tentang gejala-gejala ketoksikan terhadap fungsi penting seperti gerakan (tremor, konvulsi, paralisis dan kesadaran menurun), perubahan tingkah laku (perubahan sikap atau aneh seperti lompat dan berputar berlebihan atau menggeliat, penjilatan, pencakaran, vokalisasi luar biasa,

gelisah), saluran cerna (diare dan sembelit), pernafasan (bradipnea dan takipnea) yang dapat menyebabkan kematian (Dipasquale and Hayes, 2001). Gejala lain yang dapat diamati adalah perubahan berat badan dan jumlah hewan yang mati untuk menentukan nilai LD50 (Loomis, 1978 ; BPOM, 2014a).

Lethal Dose 50 (LD50) adalah suatu besaran yang diturunkan secara

statistik, guna menyatakan dosis tunggal suatu senyawa yang diperkirakan dapat mematikan atau menimbulkan efek toksik yang berarti pada 50% hewan coba setelah perlakuan (WHO, 1993). LD50 merupakan tolak ukur kuantitatif

yang sering digunakan untuk menyatakan kisaran dosis letal. Secara umum, semakin kecil nilai LD50 maka semakin toksik senyawa tersebut. Begitu pula

sebaliknya, semakin besar nilai LD50 maka semakin rendah toksisitasnya.

Apabila dosis tertinggi dalam suatu penelitian belum diketahui nilai LD50-nya

dan belum menimbulkan kematian hewan uji, maka dosis tertinggi tersebut dinyatakan sebagai LD50 semu (LD0) (Nurlaila, dkk., 1992). Dosis (mg/kgBB)

yang dapat menimbulkan kematian pada hewan uji dalam penelitian dapat digolongkan menurut potensi ketoksikan akut senyawa uji menjadi beberapa kelas, seperti yang disajikan pada tabel I.

Tabel I. Kriteria Derajat Toksisitas (Loomis, 1978)

No Kelas LD50 (mg/KgBB)

1 Luar biasa toksik 1 atau kurang

2 Sangat toksik 1 – 50

3 Cukup toksik 50 – 500

4 Sedikit toksik 500 – 5000 5 Praktis tidak toksik 5000 – 15000 6 Relatif kurang berbahaya lebih dari 15000

Selain gejala klinis, penurunan berat badan dan jumlah hewan yang mati, kriteria pengamatan uji toksisitas akut dilakukan histopatologi organ untuk mengevaluasi spektrum efek toksik. Organ yang sering digunakan untuk dilihat ketoksikannya adalah hepar, karena efek toksik obat-obatan sering terlihat dalam hepar. Hepar merupakan gudang penyimpan racun yang poten karena memiliki peran penting bagi peracunan dan penawar racun xenobiotika. Selain sebagai pintu gerbang masuknya xenobiotika atau racun pangan dari saluran cerna ke sirkulasi darah karena adanya vena porta dan vena hepatika, hepar juga mampu mengeksresi racun yang masuk dan kemudian menawar racun melalui proses metabolisme atau sebaliknya, yakni membuat senyawa lebih beracun. Racun yang ditelan atau tertelan akan diteruskan ke sirkulasi darah oleh hepar dan kemudian tersebar keseluruh tubuh atau di metabolisme sebelum diteruskan ke sirkulasi darah (Donatus, 2001).

3. Hepar

a. Fungsi dan struktur hepar

Hepar merupakan organ parenkim yang berukuran paling besar dan memegang peranan penting dalam proses metabolisme tubuh. Hepar memiliki banyak fungsi antara lain untuk menyimpan dan menyaring darah, membentuk protein plasma seperti albumin, menghasilkan cairan empedu, menyerap semua nutrien dan cairan yang diabsorbsi usus melalui vena porta hepatis, sebagai tempat penyimpanan vitamin A dan besi, serta mampu mendetoksikasi berbagai obat dan toksik menjadi inaktif atau larut air (Guyton and Hall, 1997).

Hepar memiliki pola heksagonal dengan ukuran bervariasi pada potongan melintang. Sel-sel parenkimnya tersusun radier terhadap vena sentral dan dipisahkan oleh sinusoid. Dinding sinusoid dilapisi selapis endotel yang tidak kontinyu sehingga memungkinkan plasma darah langsung behubungan dengan sel-sel hepar, oleh sebab itu terjadi pertukaran metabolit antara darah dan parenkim hepar. Sinusoid juga terdiri dari sel Kupffer yang merupakan sel makrofag fagositik. Sel ini berfungsi memfagositosis eritrosit tua dan membersihkan darah dari basilus kolon (Fawcett, 2002).

b. Mekanisme kerusakan hepar

Kerusakan hepar karena zat toksik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis zat kimia yang terlibat, dosis yang diberikan, dan lamanya paparan zat tersebut (Darmansjah dan Wiria, 2007). Kerusakan hepar dapat terjadi segera atau setelah beberapa minggu sampai beberapa bulan. Kerusakan dapat berbentuk nekrosis hepatosit, kolestasis, atau timbulnya disfungsi hepar secara perlahan-lahan. Obat-obatan yang menyebabkan kerusakan hepar pada umumnya diklasifikasikan sebagai hepatotoksik yang dapat diduga dan yang tak dapat diduga, tergantung dari mekanisme dengan cara bagaimana menyebabkan kerusakan hepar (Crawford, 2005).

Reaksi obat yang toksik terjadi karena konversi obat oleh hepar mengakibatkan obat menjadi metabolit berupa kimia reaktif yang kovalen dan mengikat protein nukleofilik pada hepatosit hingga terjadi nekrosis (Robins dan Kumar, 1995). Reaksi toksik dapat juga terjadi karena reaksi

oksidasi sitokrom P450 dan dihasilkan metabolit dengan rantai bebas yang dapat mengikat protein dan asam lemak tak jenuh ke membran sel, sehingga menyebabkan peroksidasi lipid dan kerusakan membran dan akhirnya terjadi kematian hepatosit (Sherlock, 1990).

c. Pola morfologi kerusakan hepar

Perubahan struktur hepar yang terjadi pada kerusakan hepar dapat berupa :

1). Inflamasi (hepatitis), yaitu jejas pada hepar karena masuknya sel radang akut atau kronik. Reaksi granuloma dapat dicetuskan oleh benda asing, organisme atau obat obatan (akibat toksin langsung) (Crawford, 2005).

2). Degenerasi dan penimbunan intraseluler, cedera karena toksik dapat menyebabkan pembengkakan dan edema hepatosit. Keadaan degenerasi hidropik yaitu tampak sel-sel yang sitoplasmanya pucat, bengkak dan timbul vakuola-vakuola di dalam sitoplasma, karena penimbunan cairan. Hepatotoksik dan obat juga dapat menyebabkan penimbunan tetesan lipid (steatosis). Hepar secara mikroskopis terlihat gambaran vakuola lemak kecil dalam sitoplasma di sekitar inti (mikrovesikular steatosis), yang dapat berlanjut membentuk vakuola besar yang mendesak inti ke tepi sel (makrovesikular steatosis) (Crawford, 2005).

3). Nekrosis adalah kematian sel atau jaringan pada organisme hidup. Ciri-ciri nekrosis yaitu inti menjadi lebih padat (piknotik) yang

dapat hancur bersegmen-segmen (karioreksis) dan kemudian sel menjadi eosinofilik. Lesi mungkin bersifat :

a). Nekrosis fokal, adalah kematian sebuah sel atau kelompok kecil sel dalam satu lobus.

b). Nekrosis zonal, adalah kerusakan sel hepar pada satu lobus. Nekrosis zonal dapat dibedakan menjadi nekrosis sentral, midzonal, dan perifer.

c). Nekrosis masif, yaitu nekrosis yang terjadi pada daerah yang luas.

d). Nekrosis pembentukan jembatan (bridging necrosis), yaitu dengan jejas inflamasi yang lebih berat, nekrosis hepatosit dapat menjangkau lobus yang berdekatan dengan cara porta ke porta, porta ke central atau central ke central (Crawford, 2005). 4). Fibrosis, terjadi sebagai respons terhadap radang atau akibat

langsung toksin. Fibrosis yang berkepanjangan menyebabkan sirosis. Morfologi hepar pada keadaan sirosis tampak makronoduler, mikronoduler atau campuran (Robins dan Kumar, 1995).

F. Landasan Teori

Kulit ari (testa) kacang tanah (Arachis hypogaea L.) digunakan secara secara empiris untuk mengatasi trombositopenia pada penyakit demam berdarah (Dyah, 2016). Kulit ari kacang tanah mengandung beberapa senyawa aktif salah satunya flavonoid (Dewi, dkk., 2013). Penelitian Sundaryono (2011) membuktikan bahwa flavonoid yang terdapat dalam batang tanaman betadin (Jatropha mulitifida L.) dapat menaikkan jumlah trombosit pada mencit.

Berdasarkan penelitian Nadiyah dkk (2015) konsumsi metabolit tumbuhan pada dosis tinggi dapat menimbulkan toksisitas terhadap organ ataupun tubuh manusia, sehingga infusa kulit ari kacang tanah dapat memiliki kemungkinan adanya efek toksik namun belum ada penelitian tentang keamanan dari infusa kulit ari kacang tanah. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (2012) obat tradisional harus memenuhi syarat sebelum diedarkan, dimana syarat yang harus terpenuhi meliputi keamanan, manfaat dan mutu obat tradisional. Salah satu uji untuk membuktikan syarat keamanan adalah uji toksisitas akut (BPOM, 2014a).

G. Keterangan Empiris

Rebusan kulit ari kacang tanah secara empiris banyak digunakan oleh masyarakat dalam pengobatan demam berdarah (Dyah, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) membuktikan bahwa infusa kulit ari kacang tanah memiliki efektivitas dalam menaikkan jumlah trombosit pada pengobatan demam berdarah, namun penelitian ini belum dipublikasikan. Penelitian mengenai keamanan penggunaan infusa kulit ari kacang tanah belum pernah dilakukan.

Penelitian ini ingin mengungkap keamanan infusa kulit ari kacang tanah melalui uji toksisitas akut. Penelitian ini diharapkan memperoleh data uji toksisitas akut berupa gejala klinis, perubahan berat badan, histopatologi organ hepar dan potensi ketoksikan (LD50) pada mencit jantan galur Balb/C setelah pemberian empat dosis