BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Promosi Kesehatan

Menurut Piagam Ottawa (1986) promosi kesehatan merupakan suatu proses yang bertujuan memungkinkan individu meningkatkan kontrol terhadap kesehatannya. Demi mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik dari fisik, mental, maupun sosial, masyarakat harus mampu mengenal dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya (Notoatmodjo, 2012).

Menurut Green dan Ottoson (1998) promosi kesehatan adalah kombinasi berbagai dukungan menyangkut pendidikan, organisasi, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan untuk perubahan lingkungan dan perilaku yang menguntungkan kesehatan. Batasan ini menekankan bahwa promosi kesehatan adalah program masyarakat yang menyeluruh, bukan hanya perubahan perilaku, melainkan juga perubahan lingkungan. Perubahan perilaku tanpa diikuti perubahan lingkungan tidak akan efektif, dan juga dapat dipastikan tidak akan bertahan lama (Maulana, 2009).

Menurut WHO (2003) ruang lingkup promosi kesehatan bukan hanya kegiatan intervensi terhadap perilaku dan lingkungan saja, tetapi mencakup semua determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan (Notoatmodjo, 2012).

2.2. Media Promosi Kesehatan

Media merupakan sarana untuk menyampaikan pesan kepada sasaran sehingga mudah dimengerti oleh sasaran/pihak yang dituju. Media promosi kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik itu melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang, sehingga sasaran dapat meningkat pengetahuannya yang akhirnya diharapkan dapat berubah perilakunya ke arah positif terhadap kesehatannya (Notoatmodjo, 2010).

Media pendidikan kesehatan disebut juga sebagai alat peraga karena berfungsi membantu dan memeragakan sesuatu dalam proses pendidikan atau pengajaran. Prinsip pembuatan media bahwa pengetahuan yang ada pada setiap orang diterima atau ditangkap melalui pancaindra.

Semakin banyak pancaindra yang digunakan, semakin banyak dan semakin jelas pula pengertian atau pengetahuan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan alat peraga dimaksudkan mengerahkan indera sebanyak mungkin pada suatu objek sehingga memudahkan pemahaman. Menurut penelitian para ahli, pancaindra yang paling banyak menyalurkan pengetahuan ke otak adalah mata (kurang lebih 75% sampai 87%), sedangkan 13% sampai 25% pengetahuan manusia diperoleh atau disalurkan melalui indera lainnya

sampai paling tinggi adalah kata- kata, tulisan, rekaman/radio, film, televisi, pameran, field trip, demonstrasi, sandiwara, benda tiruan, benda asli (Maulana, 2009).

Media promosi kesehatan yang baik adalah media yang mampu memberikan informasi atau pesan-pesan kesehatan yang sesuai dengan tingkat penerimaan sasaran, sehingga sasaran mau dan mampu untuk mengubah perilaku sesuai dengan pesan yang disampaikan.

2.3. Media Poster

2.3.1. Pengertian Media Poster

Media poster adalah bentuk media yang berisi pesan-pesan atau informasi kesehatan yang biasanya ditempel di dinding, tempat-tempat umum, atau kendaraan umum. Biasanya bersifat pemberitahuan dan propaganda (Maulana, 2009). Poster adalah pesan singkat dalam bentuk gambar dengan sajian kombinasi visual yang jelas dan menyolok yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok agar tertarik pada objek materi yang diinformasikan (Effendy, 1997). Ukuran poster biasanya sekitar 50x60 cm. Ukurannya yang terbatas menyebabkan tema dalam poster tidak terlalu banyak, sedapat-dapatnya hanya ada satu tema dalam satu poster. Tata letak kata dan warna dalam poster hendaknya menarik (Efendi, 2009).

tidak dibiarkan berdiri sendiri tetapi dipakai sebagai alat bantu petugas saat melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dan kelompok sasaran lainnya. Poster interaktif ini menjadi media yang baik untuk penyuluhan karena dapat membantu proses belajar menjadi lebih menarik dan lebih mudah. Jumlah kelompok ideal untuk media poster interaktif adalah 15 orang.

2.3.2. Kelebihan Media Poster

Kelebihan media poster adalah dapat meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan dan merangsang kepercayaan, sikap dan perilaku, dapat menyampaikan informasi, mengarahkan orang melihat sumber lain, dapat dibuat dengan biaya murah (Ewles, 1994).

Sebagai salah satu media pembelajaran, poster memiliki kelebihan, diantaranya adalah dapat membantu guru dalam menyampaikan pelajaran dan membantu peserta didik belajar, menarik perhatian, dengan demikian mendorong peserta didik untuk lebih giat belajar, dapat dipasang atau ditempelkan dimana-mana, sehingga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari dan mengingat kembali apa yang telah dipelajari, dapat menyarankan perubahan tingkah laku kepada peserta didik yang melihatnya (Sukirman, 2012).

Beberapa penelitian atau pembelajaran media poster efektif dilakukan dari pada media lain, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dinatia (2011) menyebutkan bahwa penyuluhan dengan metode ceramah dan poster berpengaruh dalam meningkatkan perilaku konsumsi makanan jajanan murid.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon (2009) menyebutkan bahwa penyuluhan dengan poster berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan perilaku konsumsi makanan jajanan murid di SD Kelurahan Pincuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Amir (2012) menyebutkan bahwa penyuluhan dengan menggunakan media poster meningkatkan pengetahuan 71 siswa dan sikap positif 33 siswa tentang jajanan sehat.

4. Penelitian dilakukan oleh Priyono (2012) menyebutkan bahwa penyuluhan dengan menggunakan media poster mempengaruhi pengetahuan maupun perilaku ibu menyusui.

5. Penelitian dilakukan oleh Mohamad (2011) menyebutkan bahwa metode pendidikan kesehatan dengan poster partisipatori lebih baik digunakan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang bahaya rokok daripada sikap.

2.3.3. Kekurangan Media Poster

Kekurangan media poster adalah untuk audiens terbatas, sangat lokal karena pengaruhnya hanya di tempat pemasangan poster, umumnya hanya dibaca sekilas sehingga seringkali pesan tidak terbaca secara utuh, mudah rusak, dan diacuhkan. Untuk materi yang berkualitas tinggi memerlukan ahli grafis dan peralatan cetak yang baik sehingga memerlukan biaya yang mahal (Suiraoka, 2012). Sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan orang yang melihatnya, karena tidak adanya penjelasan yang terinci, maka dapat menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam dan mungkin merugikan, suatu poster akan banyak mengandung arti atau makna bagi kalangan tertentu tetapi dapat juga tidak menarik bagi kalangan yang lainnya, bila poster terpasang lama di suatu tempat, maka akan berkurang nilainya, bahkan akan membosankan orang yang melihatnya (Sukirman, 2012). Menurut Brieger (1992) bahwa masa waktu peletakkan poster maksimal selama 1 bulan karena jika terlalu lama maka akan membuat kelompok sasaran akan menjadi bosan dan mengacuhkannya.

2.4. Media Flip Chart

2.4.1. Pengertian Media Flip Chart

kertas menyerupai album atau kalender berukuran 50x75 cm yang disusun dalam urutan yang diikat pada bagian atasnya. Flip chart dapat digunakan sebagai media penyampai pesan pembelajaran. Dalam penggunaannya dapat dibalik jika pesan pada lembaran depan sudah ditampilkan dan digantikan dengan lembaran berikutnya yang sudah disediakan. Flip chart merupakan media cetakan yang sangat sederhana dan cukup efektif. Sederhana dilihat dari proses pembuatannya dan penggunaannya yang relatif mudah, dengan memanfaatkan bahan kertas. Efektif karena dapat dijadikan sebagai media pesan pembelajaran secara terencana ataupun secara langsung disajikan pada flip chart (Susilana, 2009).

Beberapa penelitian atau pembelajaran media flip chart efektif dilakukan dari pada media lain, diantaranya yaitu:

1. Penelitian dilakukan oleh Nurhidayat (2012) menyebutkan bahwa penyuluhan dengan menggunakan media flip chart dapat meningkatkan pengetahuan anak Sekolah Dasar tentang kesehatan gigi dan mulut.

2. Penelitian dilakukan oleh Setiawan (2014) menyebutkan bahwa penyuluhan dengan menggunakan media flip chart dapat meningkatkan penguasaan materi siswa tentang pertumbuhan dan perkembangan.

4. Penelitian dilakukan oleh Astuty (2009) menyebutkan bahwa penyuluhan dengan menggunakan media flip chart dapat meningkatkan pengetahuan tentang rabies pada siswa SD di Provinsi Sumatera Barat.

2.4.2. Jenis Media Flip Chart

Dilihat dari bentuk penyajian dan desain, maka flip chart secara umum terbagi dalam dua sajian, pertama flip chart yang hanya berisi lembaran-lembaran kertas kosong yang siap diisi pesan pembelajaran, seperti halnya whiteboard namun flip chart berukuran kecil dan menggunakan spidol sebagai alat tulisnya. Kedua, flip chart yang berisi pesan-pesan pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya yang isinya bisa berupa gambar, teks, grafik, bagan dan lain-lain.

2.4.3. Kelebihan Media Flip Chart

2.4.4. Kekurangan Media Flip Chart

Kekurangan media lembar balik adalah media ini tidak dapat menstimulir efek suara dan efek gerak, mudah terlipat. Terlalu kecil untuk sasaran lebih dari 25 orang, mudah robek (Suiraoka, 2012).

2.5. Demonstrasi

Demonstrasi adalah suatu cara menyajikan bahan penyuluhan dengan cara mempertunjukkan secara langsung obyeknya atau cara memperlihatkan suatu proses menggunakan alat bantu peraga. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada kelompok bagaimana cara melakukan sesuatu dengan prosedur yang benar, menyakinkan kepada kelompok bahwa ide baru tersebut dapat dilaksanakan setiap orang, meningkatkan minat orang untuk belajar dan mencoba sendiri dengan prosedur yang didemonstrasikan (Herijulianti, 2002).

2.6. Kesehatan Gigi dan Mulut

2.6.1. Pengertian Kesehatan Gigi dan Mulut

Menurut WHO, pengertian kesehatan rongga mulut adalah keadaan bebas dari nyeri wajah dan mulut, kanker oral dan tenggorokan, infeksi dan luka oral, penyakit periodontal, karies gigi, kehilangan gigi dan penyakit-penyakit serta gangguan oral lain yang membatasi kapasitas individu untuk menggigit, mengunyah, tersenyum, berbicara, dan kesejahteraan psikososial.

2.6.2. Jenis Penyakit Gigi dan Mulut 1. Karies gigi

Karies merupakan suatu penyakit pada jaringan keras gigi yang disebabkan oleh aktivitas jasad renik yang ada dalam suatu karbohidrat yang diragikan. Proses karies ditandai dengan terjadinya demineralisasi pada jaringan keras gigi, diikuti dengan kerusakan bahan organiknya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya invasi bakteri dan kerusakan pada jaringan pulpa serta penyebaran infeksi ke jaringan periapikal dan menimbulkan rasa nyeri (Pintauli, 2012).

Streptococcus, substrat yang sesuai adalah makanan yang mengandung karbohidrat terutama sukrosa, dan waktu yang lama (Pintauli, 2012).

Proses terjadinya karies diawali adanya proses demineralisasi pada email. Sisa makanan akan menempel pada permukaan email dan berakumulasi membentuk plak, yaitu media pertumbuhan yang menguntungkan bagi mikroorganisme. Mikroorganisme yang menempel pada permukaan tersebut akan menghasilkan asam dan melarutkan permukaan email sehingga terjadi proses demineralisasi. Demineralisasi mengakibatkan proses awal karies pada email, yang ditandai dengan bercak putih (white spot). Bila proses ini sudah terjadi maka progresivitas tidak akan dapat berhenti sendiri, kecuali dilakukan pembuangan jaringan karies dan dilakukan penambalan pada permukaan gigi yang terkena karies atau dilakukan pencabutan bila tidak dapat ditambal lagi (Pintauli, 2012).

2. Karang gigi (Kalkulus)

Karang gigi adalah lapisan kerak berwarna kuning yang menempel pada gigi dan terasa kasar, yang dapat menyebabkan masalah pada gigi. Karang gigi dapat terletak di leher gigi dan terlihat oleh mata sebagai garis kekuningan atau kecoklatan yang melekat cukup kuat pada permukaan gigi sehingga tidak dapat dihilangkan dengan menyikat gigi (Irma, 2013). Karang gigi umumnya terbentuk di bawah gusi karena daerah tersebut sulit dijangkau oleh bulu sikat gigi (Susanto, 2007).

3. Penyakit periodontal

peradangan. Ada dua tipe penyakit periodontal yang biasa dijumpai yaitu gingivitis dan periodontitis (Pintauli, 2012).

a. Gingivitis

Gingivitis merupakan penyakit periodontal stadium awal berupa peradangan pada gingival, termasuk penyakit paling umum yang sering ditemukan pada jaringan mulut. Faktor penyebab terjadinya gingivitis adalah faktor lokal dan sistemik. Faktor penyebab lokal adalah plak, kalkulus, impaksi makanan, karies dan tambalan yang berlebih. Plak merupakan deposit berisi mikroorganisme mulut beserta eksudatnya memegang peranan penting terhadap terjadinya inflamasi tersebut. Tingkat keparahan dan kerusakan jaringan yang terjadi tergantung pada daya tahan tubuh dan kualitas reparasi jaringan. Adanya penyakit atau kondisi penurunan daya tahan tubuh penderita dapat menambah keparahan penyakit.

Gingivitis dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya kebersihan mulut yang buruk, penumpukan karang gigi (kalkulus), dan efek samping dari obat-obatan tertentu yang diminum secara rutin. Sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan secara seksama menjadi tempat pertumbuhan bakteri. Meningkatnya kandungan mineral dari air liur membuat plak mengeras menjadi karang gigi (kalkulus) dan dapat menyebabkan radang gusi sehingga gusi mudah berdarah (Irma, 2013).

b. Periodontitis

bertambah parah, jaringan dan tulang yang menyangga gigi telah hancur. Hal ini dapat menyebabkan gigi tanggal (Susanto, 2007). Periodontitis merupakan salah satu penyebab utama lepasnya gigi pada orang dewasa dan lanjut usia. Sebagian besar periodontitis merupakan akibat dari penumpukan plak dan karang gigi di antara gigi dan gusi (Irma, 2013).

2.6.3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesehatan Gigi 1. Makanan dan Minuman

Sisa-sisa makanan dalam rongga mulut terutama makanan lengket dan manis dapat menyebabkan timbulnya plak gigi. Plak yang menumpuk kemudian akan menyebabkan karies gigi. Pada awalnya kerusakan terjadi pada email dan proses biasanya tidak disadari oleh penderita. Plak berwarna putih seperti gigi sehingga lapisan ini tidak begitu jelas terlihat. Kerusakan gigi baru diketahui setelah proses perlubangan gigi sampai ke daerah pulpa. Untuk menjaga kesehatan rongga mulut, sebaikanya kita memperhatikan pola makanan kita (Susanto, 2007).

Minuman kopi dan teh kurang baik untuk kesehatan gigi. Terlalu banyak minum kopi dan teh dapat menimbulkan plak berwarna cokelat pada permukaan gigi. Minuman soft drink (minuman bersoda) juga dapat menyebabkan kareis gigi karena mengandung banyak gula (Susanto, 2007).

a. Mengurangi makanan serba manis

Permen, coklat, roti yang diberi selai merupakan contoh makanan penyebab kerusakan gigi. Makanan tersebut bersifat manis dan lengket. Kandungan gula dalam makanan tersebut sangat tinggi, Dengan demikian, bakteri akan mengubah sisa-sisa makanan yang mengandung gula tersebut menjadi asam. Akhirnya, terjadi kerusakan gigi. Semakin lama sisa-sisa makanan itu menempel pada gigi, semakin mudah juga gigi mengalami karies.

Berkumur menggunakan air putih dapat mengurangi sisa makanan yang lengket pada permukaan gigi. Selain itu, makan buah-buahan berair dan mengandung serat tinggi baik untuk kesehatan gigi. Gesekan antara buah dengan permukaan gigi dapat mengurangi jumlah plak yang menempel pada gigi.

b. Menghindari makanan yang terlalu asam

Asam bersifat merusak gigi, demikian juga dengan makanan yang serba asam. Contohnya asam cuka yang biasanya digunakan dalam kuah empek-empek, dan buah-buahan yang rasanya asam.

c. Menghindari makanan keras, terlalu panas, dan terlalu dingin

d. Makan makanan yang mengandung mineral, kalsium, fluor, dan fosfor serta vitamin A, C, D, dan E yang diperlukan untuk pertumbuhan gigi.

2. Menyikat gigi

yang benar. Selain itu perlu juga diperhatikan pemilihan sikat gigi dan pasta gigi yang tepat.

Menyikat gigi yang benar adalah dengan menyikat seluruh permukaan gigi. Tahapan menyikat gigi secara sistematis adalah sebagai berikut: Penyikatan gigi dimulai dari gigi paling belakang di permukaan dalam gigi yang menghadap lidah rahang bawah kiri sampai ke gigi paling belakang di permukaan yang menghadap lidah rahang bawah kanan. Penyikatan kemudian dilanjutkan ke permukaan yang menghadap langit-langit gigi paling belakang di rahang atas kanan, terus sampai ke gigi paling belakang di rahang atas kiri. Seterusnya dilanjutkan dengan menyikat permukaan yang menghadap pipi gigi paling belakang di rahang atas kiri sampai ke permukaan yang menghadap pipi gigi paling belakang di rahang atas kanan. Penyikatan dilanjutkan ke permukaan yang menghadap pipi gigi paling belakang di rahang bawah kanan sampai ke permukaan yang menghadap pipi gigi paling belakng di rahang bawah kiri. Setelah itu penyikatan dilakukan pada permukaan kunyah gigi belakng rahang bawah kiri, dilanjutkan dengan permukaan kunyah gigi belakang rahang bawah kanan. Tahap terakhir adalah penyikatan permukaan kunyah gigi belakang rahang atas kanan, dan diakhiri pada permukaan kunyah gigi belakang rahang atas kiri (Daliemunthe, 1996).

2.7. Perilaku Kesehatan

pelayanan kesehatan (Notoatmodjo, 2010). Ada tiga tingkat ranah perilaku, yaitu: kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), psikomotor (tindakan).

2.7.1. Ranah Kognitif

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Menurut Revisi Taksonomi Bloom (2001), ada enam aspek atau jenjang proses berpikir mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi, yaitu:

1. Mengingat (remember)

Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan. Mengingat berperan penting dalam proses pembelajaran yang bermakna dan pemecahan masalah. Mengingat meliputi mengenali dan memanggil kembali. Mengenali berkaitan dengan pengetahuan masa lampau yang berkaitan dengan hal-hal yang konkret, misalnya tanggal lahir, alamat, dan usia, sedangkan memanggil kembali adalah proses kognitif yang membutuhkan pengetahuan masa lampau secara cepat dan tepat.

2. Memahami / mengerti (understand)

contoh atau informasi yang spesifik kemudian ditemukan konsep dan prinsip umumnya. Membandingkan berkaitan dengan proses kognitif menemukan satu persatu ciri-ciri dari obyek yang diperbandingkan.

3. Menerapkan (apply)

Menerapkan menunjuk pada proses kongitif memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan permasalahan. Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan prosedur dan mengimplementasikan. Menjalankan prosedur merupakan proses kognitif dalam menyelesaikan masalah dan melaksanakan percobaan. Mengimplementasikan muncul apabila memilih dan menggunakan prosedur untuk hal-hal yang belum diketahui atau masih asing.

4. Menganalisis (analyze)

Menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan dari tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaiman keterkaitan tersebut dapat menimbulkan masalah. Menganalisis berkaitan dengan memberi atribut dan mengorganisasikan. 5. Mengevaluasi (evaluate)

6. Menciptakan (create)

Menciptakan berkaitan erat dengan pengalaman belajar sebelumnya. Menciptakan mengarahkan untuk dapat melaksanakan dan menghasilkan karya. Menciptakan meliputi menggeneralisasikan dan memproduksi.

2.7.2. Ranah Afektif

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai, mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi dan nilai.

Seperti halnya ranah kognitif, ranah afektif juga mempunyai tingkat-tingkat berdasarkan intensitasnya, sebagai berikut:

1. Menerima (receiving)

Menerima adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangasangan dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain.

2. Menanggapi (responding)

Menanggapi berarti kemampuan seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya.

3. Menghargai (valuing)

Menghargai diartikan seseorang memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau obyek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan.

4. Mengorganisasikan (organization)

5. Karakterisasi dengan suatu nilai atau komplek nilai (characterization by value or value complex)

Karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai, yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya.

2.7.3. Praktik atau Tindakan

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behavior). Untuk mewujukan sikap menjadi perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan. Praktik ini mempunyai beberapa tingkatan (Notoadmojo, 2012):

1. Respons terpimpin (guided response)

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh yang diberikan.

2. Mekanisme (mechanism)

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan.

3. Adopsi (adoption)

2.8. Karakteristik Anak Sekolah Dasar

Anak sekolah dasar mulai memandang semua peristiwa dengan objektif. Semua kejadian ingin diselidiki dengan tekun dan penuh minat. Anak pada usia ini sangat aktif dan dinamis. Pada usia 6-12 tahun anak mulai mengalami perubahan yang cepat dalam menerima informasi, mengingat, membuat alasana, dan memutuskan tindakan. Pada usia inilah anak mulai belajar tentang semua kompetensi diri. Di samping keluarga, sekolah memberikan pengaruh yang sistematis terhadap pembentukan akal budi anak.

Usia Sekolah Dasar disebut juga periode intelektualitas, atau periode keserasian bersekolah. Pada umur 6-7 tahun seorang anak dianggap sudah matang untuk memasuki sekolah. Periode Sekolah Dasar terdiri dari periode kelas rendah, dan periode kelas tinggi. Pada kelas-kelas rendah (umur 6-9 tahun), seorang anak biasanya menunjukkan ciri ( Depkes, 2008):

a) Adanya korelasi positif yang cukup tinggi antara kondisi fisik dengan prestasi. b) Tunduk kepada peraturan-peraturan permainan yang ada dalam dunianya. c) Cenderung memuji diri sendiri.

d) Seringkali membandingkan dirinya dengan temannya.

e) Apabila tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal itu dianggap tidak penting.

Adapun pada kelas-kelas yang lebih tinggi (10-12 tahun), seorang anak memiliki ciri ( Depkes, 2008):

a) Punya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkrit. b) Realistik, ingin tahu dan ingin belajar.

c) Menjelang akhir periode (lulus SD) mulai terlihat minat kepada hal-hal atau mata pelajaran khusus sebagai tanda mulai menonjolnya bakat-bakat khusus pada diri seorang anak.

d) Sampai usia 11 tahun, seorang anak membutuhkan guru atau orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya. Selepas usia ini pada umumnya anak mulai mempunyai keterampilan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa tergantung bantuan orang lain.

e) Anak memandang angka rapor sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolahnya.

f) Mulai senang membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama sekaligus membuat peraturan sendiri, yang berbeda dari aturan yang sebelumnya.

2.9. Landasan Teori

pendidikan, tetapi jika dilihat lebih lanjut keduanya memiliki pengertian yang berbeda.

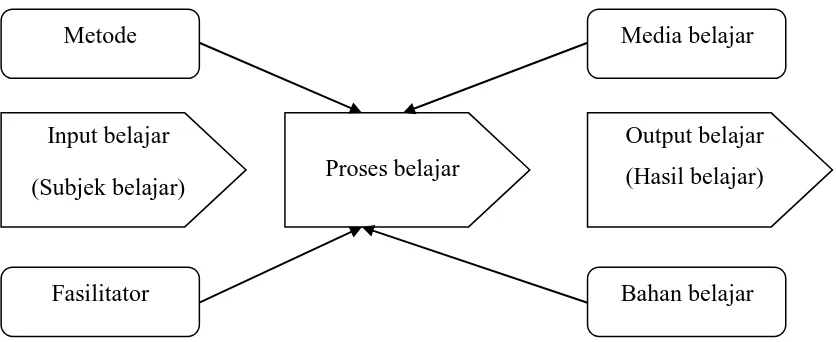

Gambar 2.1. Proses Belajar (Maulana, 2009)

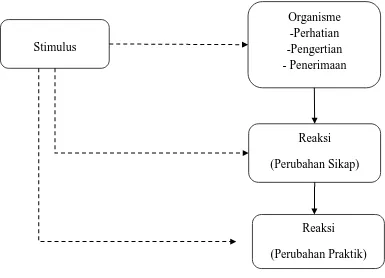

Perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori perubahan perilaku model S-O-R (Stimulus – Organisme – Response). Berdasarkan teori tersebut, maka perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni : (Notoatmodjo, 2010)

a. Perilaku tertutup (covert behavior)

Perilaku tertutup terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut masih belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respons seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk yang dapat diukur adalah pengetahuan dan sikap.

Input belajar

(Subjek belajar) Proses belajar

Output belajar (Hasil belajar)

Metode Media belajar

b. Perilaku terbuka (overt behavior)

Perilaku terbuka ini terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut sudah berupa tindakan ini dapat diamati orang lain dari luar.

Gambar 2.2. Teori Stimulus – Organisme – Respons

Rogers pada tahun 1961 telah membuat pengelompokan penerima inovasi ke dalam kurva adopsi yang terdiri dari :

1. Innovators : merupakan individu yang membuat suatu inovasi dengan jumlah 2,5% 2. Early Adopters : merupakan perintis penerimaan inovasi dengan jumlah 13,5%. 3. Early Mayority : merupakan kelompok yang dapat dikasih contoh dan mau meniru

cara baru apabila hal tersebut telah benar-benar berhasil dan jumlahnya 34%. Stimulus

Organisme -Perhatian -Pengertian - Penerimaan

Reaksi (Perubahan Sikap)

Mereka tidak mau mengambil resiko, dan cenderung mengadopsinya secara massal. Pembentukan kelompok sebaya untuk menjadi contoh, mempunyai pengaruh yang besar dalam merubah perilaku supaya menjadi lebih baik.

4. Late Mayority : merupakan pengikut akhir penerimaan inovasi dengan jumlah 34% 5. Laggards : merupakan kelompok yang menolak dan benar-benar teramat sulit

dalam menerima inovasi, jumlahnya hanya 16%. 2.10. Kerangka Konsep

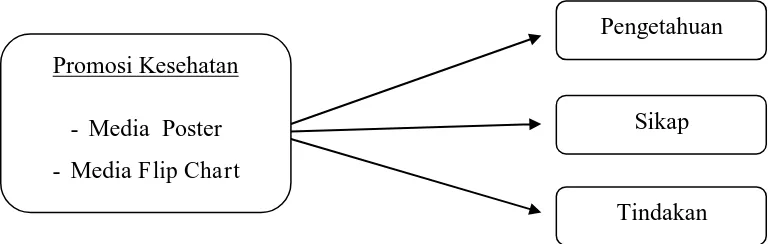

Kerangka konsep penelitian ini menggambarkan bahwa yang akan diteliti adalah efektivitas promosi kesehatan dengan media poster dan flip chart terhadap peningkatan perilaku dalam hal ini pengetahuan, sikap dan tindakan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Untuk mengetahui perilaku sebelum dilakukan promosi kesehatan diukur dengan pre-test dan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas media poster dan flip chart tersebut diukur dengan post – test. Kerangka konsep penelitian ini tercantum dalam gambar 2.3

Gambar 2.3. Kerangka Konsep Penelitian Promosi Kesehatan

- Media Poster - Media Flip Chart