I. PENDAHULUAN

I.1Latar belakang

Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh pada waktu, tempat, dan kondisi yang tidak diinginkan manusia (Sukman dan Yakub, 2002). Menurut Kleiber (1968), definisi utama gulma adalah tumbuhan yang muncul tidak pada tempatnya. Terdapat dua kelompok definisi gulma yang dianggap penting yaitu definisi subjektif dan objektif. Definisi subjektif menyatakan gulma merupakan tumbuhan kontroversial yang tidak semua buruk maupun tidak semuanya baik, tergantung pandangan seseorang (Anderson, 1977). Menurut definisi ekologis gulma didefinisikan sebagai tumbuhan yang telah beradaptasi dengan habitat buatan dan menimbulkan gangguan terhadap segala aktivitas manusia (Sastroutomo, 1990).

Gulma sering ditempatkan dalam kompetisi atau campur tangannya terhadap aktivitas manusia atau pertanian. Bagi pertanian, gulma tidak dikehendaki karena: a) menurunkan produksi akibat bersaing dalam pengambilan unsur hara, air, sinar matahari dan ruang hidup, b) mengeluarkan senyawa allelopati yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, c) menjadi inang hama dan penyakit tanaman, d) mengganggu tata guna air dan e) meningkatkan atau menambah biaya untuk usaha pengendalian. Mengingat keberadaan gulma menimbulkan akibat-akibat yang merugikan maka dilakukan usaha-usaha pengendalian secara teratur dan terencana. Pengendalian gulma bukan lagi merupakan usaha sambilan, tapi merupakan usaha tersendiri yang memerlukan langkah efisien, rasional berdasarkan pertimbangan ilmiah yang teruji (Sukman dan Yakub, 2002)

wilayah pertanian di sekitarnya. Terciptanya gulma ruderal karena minimnya program pengendalian gulma pada areal-areal publik. Gulma ruderal di perkotaan selain merugikan secara ekonomi juga merusak keindahan kota. Namun demikian gulma ruderal di Indonesia belum ditangani dengan baik. Mengetahui jenis-jenis gulma ruderal sangat penting untuk mengembangkan program pengendalian baik secara preventif maupun eradikatif.

Salah satu kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Barat adalah Kota Payakumbuh, secara administratif tepatnya terletak di Sarasah Bonta, Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Di sana memiliki keanekaragaman hayati yang lebih, yaitu wilayah hutan dan kawasan air terjun, dalam hal ini penulis mengkhususkan kawasan Sarasah Bonta yang memiliki air terjun sekaligus hutan. Menurut Marisa (1987), secara umum hutan di daerah ini tergolong hutan sekunder, namun terdapat beberapa daerah yang wilayah hutannya masih merupakan hutan primer.

Sarasah Bonta terletak pada ketinggian ± 400-500 m dpl, dan dari struktur tanahnya tergolong memiliki tanah yang subur. Beragam jenis tumbuhan yang ditemukan pada daerah tersebut dipengaruhi oleh suhu, keadaan tanah dan curah hujan. Daerah tersebut memiliki curah hujan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu lembab. Objek wisata air terjun Sarasah Bonta memiliki koleksi tanaman lebih banyak dibandingkan dengan agroekologi pertanian. Tingginya keragaman tersebut membuka peluang lebih besar untuk mengeksplor sistem biologi terkait interaksi gulma dengan tanaman, terutama mengenai gulma invasif yang keberadaannya mampu mengganggu tanaman asli yang ada diwilayah tersebut.

dikuantifikasi seperti kerusakan ekosistem, kehilangan areal rekreasi, punahnya spesies atau jenis tertentu. Di Asia Tenggara belum ada yang mengestimasikan biaya sehubungan dengan tumbuhan invasif ini. Di negara maju seperti Amerika Serikat biaya terkait dengan tumbuhan invasif ini pada tanaman budidaya dan padang rumput saja berjumlah lebih dari U$34 milyar tiap tahunnya(Pimentel et al., dalam Tjitrosoedirdjo, 2010), sedangkan di Eropa dalam kurun waktu antara tahun 1988 sampai tahun 2000 kerugiannya mencapai U$5 milyar (Purwono, 2002).

Pengetahuan tentang gulma invasif dan interaksinya dengan tanaman tertentu berguna secara agronomi untuk pengembangan metode pengendalian. Selain itu, identifikasi gulma-gulma invasif berguna untuk studi-studi alelopati baru yang saat ini menjadi bagian penting pada pengembangan pertanian berkelanjutan.

1.2 Rumusan Permasalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dihadapi saat ini yaitu bagaimana caranya kita mengenali macam-macam gulma dan cara pengendaliannya.

1.3 Tujuan

Tujuan melakukan kuliah lapangan Ilmu Gulma di Lembah Harau Payakumbuh, untuk mengetahui jenis-jenis gulma dan bagaimana cara pengendaliannya.

1.4 Manfaat

II. TINJAUAN PUSTAKA

Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh di suatu tempat dalam waktu tertentu tidak dikehendaki oleh manusia. Gulma tidak dikehendaki karena bersaing dengan tanaman yang dibudidayakan dan dibutuhkan biaya pengendalian yang cukup besar yaitu sekitar 25-30% dari biaya produksi (Soerjani et al., 1996). Persaingan tersebut dalam hal kebutuhan unsur hara, air, cahaya dan ruang tumbuh sehingga dapat: 1) Menurunkan hasil, 2) Menurunkan kualitas hasil, 3) Menurunkan nilai dan produktivitas tanah, 4) Meningkatkan biaya pengerjaan tanah, 5) Meningkatkan biaya penyiangan, 6) Meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, dan 7) Menjadi inang bagi hama dan penyakit.

Menurut Sukman dan Yakub (2002), terdapat berbagai sistem klasifikasi gulma yang menggambarkan karakteristiknya, seperti klasifikasi berdasarkan karakteristik reproduksi, bentuk kehidupan, botani dan sebagainya. Dalam prakteknya terutama untuk kepentingan pengelolaan vegetasi maka klasifikasi botani biasa digunakan. Menurut klasifikasi ini gulma dibedakan menjadi: teki, rumput dan daun lebar. Berdasarkan bentuk masa pertumbuhan terdiri atas: gulma berkayu, gulma air, gulma perambat termasuk epiphytes dan parasit. Ditinjau dari siklus hidupnya dikenal gulma semusim, dua musim dan tahunan. Beberapa jenis gulma mungkin termasuk kombinasi dari karakteristik-karakteristik tersebut.

Gulma berdaun lebar (broad-leaves weeds) membentuk daun-daun lebar yang berasal dari pertumbuhan meristem apikal dan sangat sensitif terhadap bahan kimia. Pada permukaan daun terutama permukaan bawah terdapat stomata yang memungkinkan cairan masuk. Gulma ini mempunyai tunas-tunas pada nodus atau titik memencarnya daun.

Berdasarkan siklus hidupnya gulma dibagi menjadi gulma semusim, dua musim dan tahunan. Menurut Sastroutomo (1990), gulma semusim merupakan gulma yang mempunyai daur hidup hanya satu tahun atau kurang dari mulai perkecambahan biji hingga dapat menghasilkan biji lagi. Gulma semusim dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu semusim dingin (winter annuals) dan semusim panas (summer annuals). Gulma semusim panas akan berkecambah di musim semi, menghasilkan biji dan kemudian mati pada musim panas dari tahun yang sama. Gulma semusim dingin akan berkecambah di musim gugur, istirahat di musim dingin, tumbuh lagi untuk menghasilkan biji kemudian mati di musim semi atau panas berikutnya. Gulma dua musim merupakan gulma yang dapat hidup lebih dari satu tahun tetapi kurang dari dua tahun. Pada fase pertumbuhan awal, kecambah biasanya berbentuk roset. Setelah mengalami musim dingin bunga terbentuk diikuti pembentukan biji dan kemudian mati. Gulma tahunan adalah gulma yang dapat hidup lebih dari dua tahun. Ciri-ciri gulma jenis ini adalah setiap tahunnya pertumbuhan dimulai dengan perakaran yang sama.

Selain yang tersebutkan diatas gulma juga ada yang merambat, epifit dan parasit. Karakter gulma merambat adalah melilit dan memanjat dapat menyebabkan penutupan areal yang luas dan cepat. Perambat kadang-kadang juga epifit atau hemiparasit. Akibat dari serangan gulma jenis ini adalah tanaman inang akan kehilangan daun karena cabang-cabangnya telah dimatikan oleh parasit tersebut. Pengelompokan gulma yang paling sederhana dan biasa digunakan adalah mengelompokkan berdasarkan habitatnya. Ada beberapa kelompok gulma yang penting yaitu; agrestal atau segetal, ruderal, gulma padang rumput, gulma air, gulma hutan, dan gulma lingkungan. Tumbuhan ruderal adalah tumbuhan yang tidak dibudidayakan, tumbuh pada habitat alami yang terganggu (ruderal) tapi bukan digunakan untuk tujuan produksi (Sukman dan Yakub, 2002).

Menurut Sastroutomo (1990), tumbuhan ruderal umumnya dijumpai di tempat-tempat ruderal yang berasal dari bahasa Latin rudus yang artinya sisa-sisa (dalam arti luas). Termasuk di dalamnya adalah habitat-habitat tepi jalan, rel kereta api, atap gedung, tepi-tepi kolam/danau/rawa/sungai, tempat pembuangan sampah, dan lain-lain. Semua tempat ini mempunyai persamaan yang nyata yaitu telah mengalami gangguan akibat adanya aktivitas manusia. Jenis-jenis gulma yang dijumpai pada habitat-habitat ini sangat bervariasi mulai dari yang sederhana hingga berupa pohon yang yang tinggi. Keanekaragaman jenis yang terjadi disebabkan adanya perubahan lingkungan yang nyata sejalan dengan waktu dari proses suksesi sekunder pada habitat ruderal ini. Perubahan biasanya diawali dari jenis-jenis yang semusim kemudian berubah menjadi herba menahun dan akhirnya akan didominasi oleh pohon berkayu dan cukup tinggi.

lingkungan, serta berdampak buruk bagi kesehatan manusia (Campbell, 2005). Sementara itu, menurut Purwono et al. (2002) spesies asing invasif adalah spesies flora ataupun fauna, termasuk mikroorganisme yang hidup di luar habitat alaminya, tumbuh dengan pesat karena tidak memiliki musuh alami, sehingga menjadi gulma, hama, dan penyakit pada spesies asli.

Spesies invasif juga erat kaitannya dengan spesies eksotik. Spesies eksotik menurut Primack (1998), adalah spesies yang terdapat di luar distribusi alaminya. Tidak semua spesies eksotik dapat berkembang di habitat yang baru, namun ada sebagian dari spesies tersebut dapat tumbuh dan berkembang di lokasi yang baru, dan sebagian lagi diantaranya bersifat invasif.

Perhatian terhadap habitat yang dinvasikan dan asal-usul tumbuhan invasif bisa dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu; (1) Gulma, yang merugikan pemanfaatan lahan oleh manusia. Dipandang dari sudut anthropogenic, gulma tersebut menggangu obyektif atau tujuan usaha manusia. (2) Invator, yang berhasil mapan pada habitat baru. Dipandang dari sudut biogeografi, ada tumbuhan asing, eksotis, alien, jenis eksotik. (3) Kolonial, tumbuhan yang berhasil pada daerah yang sebelumnya telah terganggu (disturbed). Dipandang dari sudut ekologis, dikenal ada tumbuhan primer dalam proses suksesi (Rejmanek, 1995).

Karakter biologis gulma menurut Baker (1974) antara lain adalah sebagai berikut: pertama viabilitas biji lama dan dikendalikan secara internal, sehingga perkecambahan bersifat tidak kontinu, dua“Self-compatible”, tetapi tidak autogamus atau apomistik, ketiga biji diproduksi sepanjang hidup tumbuhan secara kontinu, empat biji dapat diproduksi dalam berbagai kondisi lingkungan, lima propagul teradaptasi untuk penyebaran jarak dekat maupun jarak jauh dan terakhir kalau tumbuhan tahunan, ramet mudah putus dan sukar untuk dicabut dari tanah.

sehingga mudah terbawa angin, biji yang dihasilkan banyak, sehingga cepat mendominasi areal, memiliki senyawa allelopati yang menghambat pertumbuhan jenis tumbuhan lokal.

Tjitrosoedirdjo (2010) juga menambahkan enumerasi karakter tumbuhan asing invasif, antara lain adalah cepat membangun naungan yang lebat, tumbuhan invasif juga dapat bersifat different phenology tumbuh lebih dulu, daun hijau lebih lama, berbunga lebih lama dan berbunga lebih dulu, biasanya tumbuhan invasif tidak mempunya musuh alami yang dapat mengendalikan pertumbuhan populasinya. Booth et al. (2004) menyatakan sulit untuk memprediksi apakah suatu habitat akan invasibel berdasarkan karakteristik habitat sederhana. Tingkat kerentanan habitat pada invasi tergantung pada banyak faktor dan berubah dari waktu ke waktu. Faktor-faktor lain yang penting untuk memahami invasi yaitu spesies gulma yang melakukan invasi. Hanya jenis gulma tertentu memiliki beberapa sifat yang memungkinkan untuk menyerang habitat yang diciptakan oleh sistem manajemen habitat tersebut.

sedangkan langkah invasi adalah proses yang mengimplikasikan kesulitan yang mungkin timbul.

Tahapan (stages) yang dimaksud adalah sebagai berikut, pertama berada di daerah baru. Periode atau tahapan dimana tanaman budidaya dan tanaman hias mulai dari periode budidaya atau periode pemeliharan sampai mereka lepas dari budidaya atau kultivasi dan menjadi feral. Tumbuhan yang tidak dikultivasi pada tahapan ini sejajar dengan periode dorman dari propagul. Kedua mapan secara spontan. Tanaman yang telah memasuki tahapan ini setidaknya satu generasi telah berhasil dihasilkan pada daerah baru tersebut, tanpa bantuan dari manusia. Ketida mapan secara permanen. Tumbuhan sudah mencapai tahapan ini apabila setidaknya ada satu populasi di daerah baru tersebut yang mempunyai peluang bagus untuk tetap bertahan disitu (i.e. the minimum viable population, MVP tercapai). Keempat persebaran di daerah baru tersebut telah tuntas. Pada tahap ini tumbuhan itu sudah menginvasi seluruh lokasi yang cocok untuk pertumbuhannya yang mengimplikasikan batas penyebaran baru sudah tercapai.

III. PELAKSANAAN KULIAH LAPANGAN

3.1 Waktu dan Tempat

Kuliah lapangan ini dilaksanakan pada hari Jumat-Minggu tanggal 24-26 Oktober 2014 di Sarasah Bonta, Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat dan kemudian dilanjutkan di Herbarium Universitas Andalas.

3.2 Alat dan Bahan

Adapun alat yang digunakan pada adalah tali rafia, meteran, pancang, plastik 1/2kg, plastik packing, kamera, karet, serta alat tulis.

3.3. Metoda

Pengamatan dan pengambilan data gulma di lapangan pada beberapa lokasi menggunakan metode kuadrat. Pada lokasi pengamatan dibuat plot berukuran 2 x 2 m2 sebanyak 10 plot.

3.4 Cara Kerja

3.5 Analisis Data

1. Persentase Famili = jumlah individu satu famili x 100 % jumlah semua individu

2. Kerapatan (K) = Jumlah individu satu jenis Luas plot

3. Kerapatan relatif (KR) = Kerapatan suatu jenis x 100% Kerapatan semua jenis

4. Frekuensi (F) = jumlah plot yang ditempati satu jenis Jumlah seluruh plot

5. Frekuensi relatif (KR) = Frekuensi suatu jenis x 100% Frekuensi semua jenis

6. Indeka Nilai Penting (INP) = KR + FR.

7. Indeks Keanekaragaman Jenis (H’)

H’ = -Σ Pi ln Pi Pi = N¿

Dimana : H’ = Indeks keanekaragaman Shannon ni = Jumlah suatu spesies

Keterangan :

H>3 = keanekaragaman sangat tinggi H 1,5-3 = tinggi

H 1-1,5 = sedang H < 1 = rendah

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Komposisi

4.1.1 Komposisi Jenis Tumbuhan Pada Vegetasi Semak Di Jalur Tengah /Gulma di Sarasah Bonta, Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

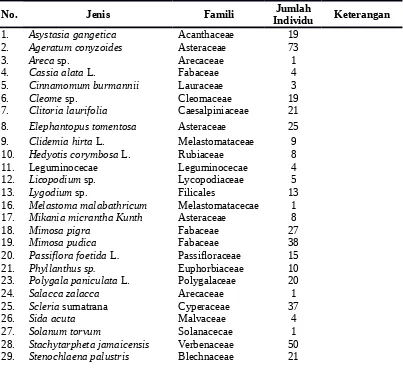

Tabel 1. Komposisi Gulma di Sarasah Bonta

No. Jenis Famili Jumlah

Individu Keterangan 1. Asystasia gangetica Acanthaceae 19

2. Ageratum conyzoides Asteraceae 73

3. Areca sp. Arecaceae 1

4. Cassia alata L. Fabaceae 4

5. Cinnamomum burmannii Lauraceae 3

6. Cleome sp. Cleomaceae 19

7. Clitoria laurifolia Caesalpiniaceae 21 8. Elephantopus tomentosa Asteraceae 25 9. Clidemia hirta L. Melastomataceae 9 10. Hedyotis corymbosa L. Rubiaceae 8

11. Leguminocecae Leguminocecae 4

12. Licopodium sp. Lycopodiaceae 5

13. Lygodium sp. Filicales 13

16. Melastoma malabathricum Melastomatacecae 1 17. Mikania micrantha Kunth Asteraceae 8

18. Mimosa pigra Fabaceae 27

19. Mimosa pudica Fabaceae 38

20. Passiflora foetida L. Passifloraceae 15 21. Phyllanthus sp. Euphorbiaceae 10 23. Polygala paniculata L. Polygalaceae 20

24. Salacca zalacca Arecaceae 1

25. Scleria sumatrana Cyperaceae 37

26. Sida acuta Malvaceae 4

27. Solanum torvum Solanacecae 1

30. Urena lobata L. Malvaceae 2

31. Vitis hastata Vitaceae 3

Jumlah 442

4.1.2 Famili Dominan Dan Co Dominan

No. Famili Spesies Jumlah % Famili

1. Acanthaceae Asystasia gangetica 19 4,298642534 2.

Arecaceae

Areca sp. 1 0,226244344

3. Salacca zalacca 1 0,226244344

4.

Asteraceae

Ageratum conyzoides 73 16,5158371

5. Elephantopus tomentosa 25 5,656108597

6. Mikania micrantha Kunth 8 1,809954751

7. Blechnaceae Stenochlaena palustris 21 4,751131222 8. Caesalpiniaceae Clitoria laurifolia 21 4,751131222

9. Cleomaceae Cleome sp. 19 4,298642534

10. Cyperaceae Scleria sumatrana 37 8,371040724

11. Euphorbiaceae Phyllanthus sp. 10 2,262443439 12.

Fabaceae

Cassia alata L. 4 0,904977376

13. Mimosa pigra 27 6,108597285

16. Mimosa pudica 38 8,597285068

17. Filicales Lygodium sp. 13 2,941176471

18. Lauraceae Cinnamomum burmannii) 3 0,678733032

19. Leguminocecae Leguminocecae 4 0,904977376

20. Lycopodiaceae Licopodium sp. 5 1,131221719

21.

Malvaceae

Sida acuta 4 0,904977376

23. Urena lobata L. 2 0,452488688

24. Melastomataceae Clidemia hirta L. 9 2,036199095 25. Melastomatacecae Melastoma malabathricum 1 0,226244344 26. Passifloraceae Passiflora foetida L. 15 3,393665158 27. Polygalaceae Polygala paniculata L. 20 4,524886878 28. Rubiaceae Hedyotis corymbosa L. 8 1,809954751

29. Solanacecae Solanum torvum 1 0,226244344

30. Verbenaceae Stachytarpheta jamaicensis 50 11,31221719

31. Vitaceae Vitis hastata 3 0,678733032

Jumlah 442

Keterangan :

4.2 Struktur

4.2.1 Indeks Nilai Penting

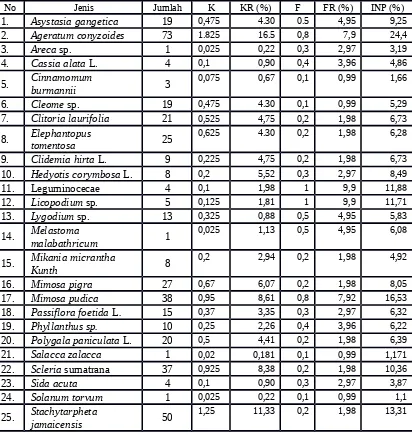

Tabel 2. Indeks Nilai Penting (INP) vegetasi gulma seluruh plot

No Jenis Jumlah K KR (%) F FR (%) INP (%)

1. Asystasia gangetica 19 0,475 4.30 0.5 4,95 9,25 2. Ageratum conyzoides 73 1.825 16.5 0,8 7,9 24,4

3. Areca sp. 1 0,025 0,22 0,3 2,97 3,19

4. Cassia alata L. 4 0,1 0,90 0,4 3,96 4,86

5. Cinnamomum burmannii 3 0,075 0,67 0,1 0,99 1,66

6. Cleome sp. 19 0,475 4.30 0,1 0,99 5,29

7. Clitoria laurifolia 21 0,525 4,75 0,2 1,98 6,73

8. Elephantopus

tomentosa 25

0,625 4.30 0,2 1,98 6,28

9. Clidemia hirta L. 9 0,225 4,75 0,2 1,98 6,73

10. Hedyotis corymbosa L. 8 0,2 5,52 0,3 2,97 8,49

11. Leguminocecae 4 0,1 1,98 1 9,9 11,88

12. Licopodium sp. 5 0,125 1,81 1 9,9 11,71

13. Lygodium sp. 13 0,325 0,88 0,5 4,95 5,83

14. Melastoma malabathricum 1 0,025 1,13 0,5 4,95 6,08

15. Mikania micrantha

Kunth 8

0,2 2,94 0,2 1,98 4,92

16. Mimosa pigra 27 0,67 6,07 0,2 1,98 8,05

17. Mimosa pudica 38 0,95 8,61 0,8 7,92 16,53

18. Passiflora foetida L. 15 0,37 3,35 0,3 2,97 6,32

19. Phyllanthus sp. 10 0,25 2,26 0,4 3,96 6,22

20. Polygala paniculata L. 20 0,5 4,41 0,2 1,98 6,39

21. Salacca zalacca 1 0,02 0,181 0,1 0,99 1,171

22. Scleria sumatrana 37 0,925 8,38 0,2 1,98 10,36

23. Sida acuta 4 0,1 0,90 0,3 2,97 3,87

24. Solanum torvum 1 0,025 0,22 0,1 0,99 1,1

25. Stachytarpheta

jamaicensis 50

26. Stenochlaena palustris 21 0,525 4,75 0,5 4,95 9,7

27. Urena lobata L. 2 0,05 0,45 0,2 1,98 2,43

28. Vitis hastata 3 0,075 0,67 0,3 2,97 3,64

Jumlah 442 11,03

2 106,531 10,1 99,5 29,08

4.2.2 Indeks Keanekaragaman Jenis

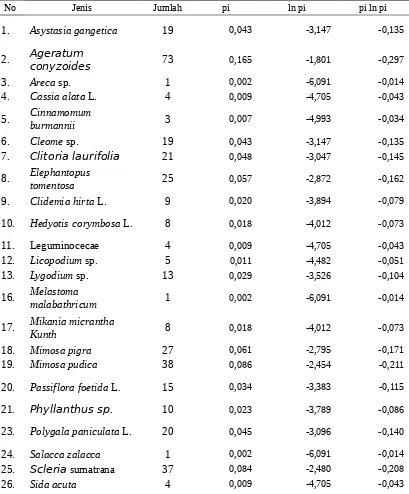

Tabel 3. Indeks Keanekaragaman Jenis Gulma di daerah Sarasah Bonta

No Jenis Jumlah pi ln pi pi ln pi

1. Asystasia gangetica 19 0,043 -3,147 -0,135

2. Ageratum conyzoides 73 0,165 -1,801 -0,297

3. Areca sp. 1 0,002 -6,091 -0,014

4. Cassia alata L. 4 0,009 -4,705 -0,043

5. Cinnamomum burmannii 3 0,007 -4,993 -0,034

6. Cleome sp. 19 0,043 -3,147 -0,135

7. Clitoria laurifolia 21 0,048 -3,047 -0,145

8. Elephantopus

tomentosa 25 0,057 -2,872 -0,162

9. Clidemia hirta L. 9 0,020 -3,894 -0,079

10. Hedyotiscorymbosa L. 8 0,018 -4,012 -0,073

11. Leguminocecae 4 0,009 -4,705 -0,043

12. Licopodium sp. 5 0,011 -4,482 -0,051

13. Lygodium sp. 13 0,029 -3,526 -0,104

16. Melastoma malabathricum 1 0,002 -6,091 -0,014

17. Mikania micrantha Kunth 8 0,018 -4,012 -0,073

18. Mimosa pigra 27 0,061 -2,795 -0,171

19. Mimosa pudica 38 0,086 -2,454 -0,211

20. Passiflora foetida L. 15 0,034 -3,383 -0,115

21. Phyllanthus sp. 10 0,023 -3,789 -0,086

23. Polygala paniculata L. 20 0,045 -3,096 -0,140

24. Salacca zalacca 1 0,002 -6,091 -0,014

25. Scleria sumatrana 37 0,084 -2,480 -0,208

27. Solanum torvum 1 0,002 -6,091 -0,014

28. Stachytarpheta jamaicensis 50 0,113 -2,179 -0,247

29. Stenochlaena palustris 21 0,048 -3,047 -0,145

30. Urena lobata L. 2 0,005 -5,398 -0,024

31. Vitis hastata 3 0,007 -4,993 -0,034

Jumlah 442

∑Pi ln pi -2,850