TINJAUAN PUSTAKA

Keadaan Umum Kebun Raya Bogor

Indonesia memiliki dua puluh kebun raya yang tersebar di Jawa Barat (Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Kuningan), Jawa Timur (Kebun Raya Purwodadi), Bali (Kebun Raya Eka Karya), Jawa Tengah (Kebun Raya Baturaden), NTB (Kebun Raya Lombok Timur), Batam (Kebun Raya Batam), Sumatera Utara (Kebun Raya Samosir), Jambi (Kebun Raya Bukit Sari), Sumatera Barat (Kebun Raya Solok), Lampung (Kebun Raya Liwa), Kalimantan Barat (Kebun Raya Sambas, Kebun Raya Danau Lait), Kalimantan Tengah (Kebun Raya Katingan), Kalimantan Timur (Kebun Raya Sungai Wain), Sulawesi Selatan (Kebun Raya Enrekang, Kebun Raya Pucak), Sulawesi Tenggara (Kebun Raya Kendari), Sulawesi Utara (Kebun Raya Minahasa) (LIPI, 2009).

Peranan Kebun Raya Bogor saat ini dapat dilihat dari beberapa sudut. Pertama dari segi preservasi sumber genetik tanaman. Intensifikasi penebangan dan konversi hutan yang tinggi mengakibatkan banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang belum sempat dikembangkan atau bahkan sama sekali belum diketahui oleh kita tentang kegunaannya akan hilang. Sehubungan dengan hal tersebut, Kebun Raya Bogor (KRB) sebagai lokasi konservasi “ex-situ” melakukan eksplorasi tumbuhan di kawasan hutan, mendata, mengkoleksi dan melestarikan. Sebagai tempat pariwisata, KRB selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara. Dari dua puluh kebun raya yang ada di Indonesia hanya lima diantaranya yang telah mengalami pembangunan fisik dan memiliki fasilitas penunjang yang layak bagi wisatawan. KRB merupakan salah satu dari lima kebun raya yang mempunyai sarana dan prasarana terlengkap.

Kebun Raya Bogor sebagai instansi pendidikan, melakukan penelitian dan pengembangan diberbagai bidang antara lain di bidang taksonomi, biosistematik, botani terapan dan hortikultura. KRB juga berlaku sebagai hutan kota dilihat dari lokasinya yang berada tepat di tengah Kota Bogor. KRB mampu menyerap emisi karbon dan memberikan suplai oksigen di tengah kepadatan aktivitas lalu lintas Kota Bogor.

Deskripsi mengenai Kebun Raya Bogor menurut Subarna (2002) adalah merupakan salah satu lembaga botani bersejarah di Indonesia, yang juga dikenal dengan baik di dunia Internasional. Hal yang melatar belakangi berdirinya kebun raya ini didasarkan pada dua tujuan, yaitu: untuk melakukan eksploitasi kekayaan alam hayati Indonesia dan melaksanakan percobaan-percobaan tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomi yang diimpor dari luar Indonesia. Kebun Raya Bogor merupakan kebun raya yang ke-13 tertua di dunia.

Secara geografis Kebun Raya Bogor terletak pada 6.370 Lintang Selatan dan 106.320 Bujur Timur. Secara administratif Kebun Raya Bogor terletak di tengan-tengah kota Bogor, provinsi Jawa Barat, berdampingan dengan Istana Presiden Bogor atau sekitar 60 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan Kebun Raya Bogor berada pada ketinggian 260 m dpl, dengan luas keseluruhannya mencapai 87 ha. Jenis tanah di kawasan Kebun Raya Bogor dan sekitarnya merupakan jenis tanah latosol coklat kemerahan. Topografi Kebun Raya Bogor secara umum datar dengan kemiringan lahan 3 – 15 % dan sedikit bergelombang (Subarna, 2002).

Kawasan Kebun Raya Bogor termasuk daerah basah dengan curah hujan yang tinggi antara 3000 – 4000 mm per tahun dan termasuk tipe hujan A. Hasil pengamatan stasiun curah hujan pada tahun 2010, KRB memiliki 241 hari hujan dengan jumlah curah hujan 5081.7 mm (LIPI, 2010). Suhu harian KRB berkisar antara 21.40 – 30.20 C. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, kawasan Kebun Raya Bogor termasuk tipe kawasan dataran rendah basah yang secara spesifik termasuk kedalam jenis kawasan hujan tropika dataran rendah yang ditandai dengan curah hujan tinggi dan keadaan yang selalu hijau. Kawasan KRB dilalui oleh dua aliran sungai, yaitu sungai Ciliwung dan sungai kecil Cibalok yang memotong Kebun Raya menjadi dua bagian. Tetapi untuk keperluan sistem hidrologi di dalam kawasan kebun raya, hanya berasal dari sungai Cibalok. Sungai ini berasal dari air buangan rumah tangga masyarakat kawasan sekitar yang kemudian terkumpul dalam satu saluran menjadi sungai kecil dan memasuki kawasan kebun raya (Subarna, 2002).

Kebun Raya Bogor terkenal dengan keunikan koleksi vegetasinya yang terdiri dari 3423 jenis tanaman yang terbagi dalam 192 taman koleksi (Vak). Spesiesnya terdiri dari 54% tumbuhan asli dan 46% tumbuhan yang ditanam.

Beberapa koleksi merupakan koleksi yang termasuk dalam kategori unik, langka dan spesifik. Selain itu sebagian merupakan koleksi yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Tanaman di Kebun Raya Bogor dikenal dengan tingkat status kelangkaan berdasarkan redlist book. Kebun Raya Bogor saat ini telah menjadi pulau habitat. Salah satu jenis yang mendiami pulau habitat ini adalah burung. Tercatat setidaknya terdapat 56 spesies burung mendiami wilayah KRB.

Klasifikasi Gulma

Menurut Sukman dan Yakub (2002), terdapat berbagai sistem klasifikasi gulma yang menggambarkan karakteristiknya, seperti klasifikasi berdasarkan karakteristik reproduksi, bentuk kehidupan, botani dan sebagainya. Dalam prakteknya terutama untuk kepentingan pengelolaan vegetasi maka klasifikasi botani biasa digunakan. Menurut klasifikasi ini gulma dibedakan menjadi: teki, rumput dan daun lebar. Berdasarkan bentuk masa pertumbuhan terdiri atas: gulma berkayu, gulma air, gulma perambat termasuk epiphytes dan parasit. Ditinjau dari siklus hidupnya dikenal gulma semusim, dua musim dan tahunan. Beberapa jenis gulma mungkin termasuk kombinasi dari karakteristik-karakteristik tersebut.

Teki (sedges) mempunyai batang berbentuk segitiga, kadang-kadang bulat dan tidak berongga, daun berasal dari nodia dan warna ungu tua. Gulma ini mempunyai sistem rhizoma dan umbi. Sifat yang menonjol adalah cepatnya membentuk umbi baru yang dapat bersifat dorman pada lingkungan tertentu. Dengan karakter yang demikian, teki menjadi menjadi relatif sulit dikendalikan secara manual.

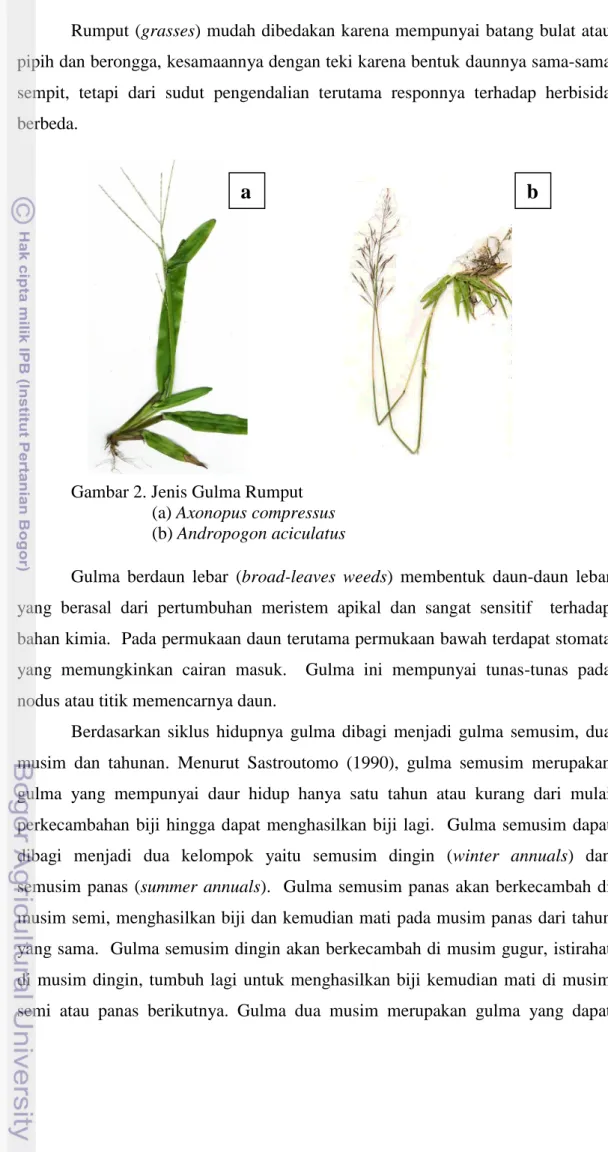

Rumput (grasses) mudah dibedakan karena mempunyai batang bulat atau pipih dan berongga, kesamaannya dengan teki karena bentuk daunnya sama-sama sempit, tetapi dari sudut pengendalian terutama responnya terhadap herbisida berbeda.

Gambar 2. Jenis Gulma Rumput (a) Axonopus compressus (b) Andropogon aciculatus

Gulma berdaun lebar (broad-leaves weeds) membentuk daun-daun lebar yang berasal dari pertumbuhan meristem apikal dan sangat sensitif terhadap bahan kimia. Pada permukaan daun terutama permukaan bawah terdapat stomata yang memungkinkan cairan masuk. Gulma ini mempunyai tunas-tunas pada nodus atau titik memencarnya daun.

Berdasarkan siklus hidupnya gulma dibagi menjadi gulma semusim, dua musim dan tahunan. Menurut Sastroutomo (1990), gulma semusim merupakan gulma yang mempunyai daur hidup hanya satu tahun atau kurang dari mulai perkecambahan biji hingga dapat menghasilkan biji lagi. Gulma semusim dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu semusim dingin (winter annuals) dan semusim panas (summer annuals). Gulma semusim panas akan berkecambah di musim semi, menghasilkan biji dan kemudian mati pada musim panas dari tahun yang sama. Gulma semusim dingin akan berkecambah di musim gugur, istirahat di musim dingin, tumbuh lagi untuk menghasilkan biji kemudian mati di musim semi atau panas berikutnya. Gulma dua musim merupakan gulma yang dapat

hidup lebih dari satu tahun tetapi kurang dari dua tahun. Pada fase pertumbuhan awal, kecambah biasanya berbentuk roset. Setelah mengalami musim dingin bunga terbentuk diikuti pembentukan biji dan kemudian mati. Gulma tahunan adalah gulma yang dapat hidup lebih dari dua tahun. Ciri-ciri gulma jenis ini adalah setiap tahunnya pertumbuhan dimulai dengan perakaran yang sama.

Golongan gulma berkayu (woody weeds) adalah mencakup semua tumbuh-tumbuhan yang batangnya membentuk cabang-cabang sekunder. Gulma berkayu disebut juga sebagai gulma keras. Sifatnya yang demikian menyebabkan metode pengendalian berbeda dengan gulma lunak (Sastroutomo, 1999).

Gulma air (aquatic weeds) adalah tumbuhan yang beradaptasi terhadap keadaan air kontinu atau paling tidak toleran terhadap kondisi tanah berair untuk periode waktu hidupnya. Dalam prakteknya gulma air diklasifikasikan sebagai

marginal (tepian), emergent (gabungan antara tenggelam dan terapung), submerged (melayang), anchored with floating leaves (tenggelam), freefloating

(mengapung), dan plankton atau algae (Sastroutomo, 1999).

Selain yang tersebutkan diatas gulma juga ada yang merambat, epifit dan parasit. Karakter gulma merambat adalah melilit dan memanjat dapat menyebabkan penutupan areal yang luas dan cepat. Perambat kadang-kadang juga epifit atau hemiparasit. Akibat dari serangan gulma jenis ini adalah tanaman inang akan kehilangan daun karena cabang-cabangnya telah dimatikan oleh parasit tersebut.

Gulma Ruderal

Pengelompokan gulma yang paling sederhana dan biasa digunakan adalah mengelompokkan berdasarkan habitatnya. Ada beberapa kelompok gulma yang penting yaitu; agrestal atau segetal, ruderal, gulma padang rumput, gulma air, gulma hutan, dan gulma lingkungan. Tumbuhan ruderal adalah tumbuhan yang tidak dibudidayakan, tumbuh pada habitat alami yang terganggu (ruderal) tapi bukan digunakan untuk tujuan produksi (Sukman dan Yakub, 2002).

Menurut Sastroutomo (1990), tumbuhan ruderal umumnya dijumpai di tempat-tempat ruderal yang berasal dari bahasa Latin rudus yang artinya sisa-sisa (dalam arti luas). Termasuk di dalamnya adalah habitat-habitat tepi jalan, rel

kereta api, atap gedung, tepi-tepi kolam/danau/rawa/sungai, tempat pembuangan sampah, dan lain-lain. Semua tempat ini mempunyai persamaan yang nyata yaitu telah mengalami gangguan akibat adanya aktivitas manusia. Jenis-jenis gulma yang dijumpai pada habitat-habitat ini sangat bervariasi mulai dari yang sederhana hingga berupa pohon yang yang tinggi. Keanekaragaman jenis yang terjadi disebabkan adanya perubahan lingkungan yang nyata sejalan dengan waktu dari proses suksesi sekunder pada habitat ruderal ini. Perubahan biasanya diawali dari jenis-jenis yang semusim kemudian berubah menjadi herba menahun dan akhirnya akan didominasi oleh pohon berkayu dan cukup tinggi.

Gulma Invasif

Mashhadi dan Radosevich (2004) menyatakan tumbuhan invasif tidak seperti rumput liar pertanian, tumbuhan invasif berhasil atau dapat menempati dan menyebar ke habitat baru tanpa bantuan lebih lanjut dari manusia. Tumbuhan kelompok ini dapat mengokupasi ke daerah baru yang sudah penuh sesak dengan vegetasi asli dan bahkan kemudian mampu menggantikannya. Spesies invasif erat kaitannya dengan spesies asing (alien spesies), maka seringkali disebut spesies asing invasif (invasive alien species). Spesies asing invasif didefinisikan sebagai spesies yang bukan spesies lokal dalam suatu ekosistem dan menyebabkan gangguan terhadap ekonomi dan lingkungan, serta berdampak buruk bagi kesehatan manusia (Campbell, 2005). Sementara itu, menurut Purwono et al. (2002) spesies asing invasif adalah spesies flora ataupun fauna, termasuk mikroorganisme yang hidup di luar habitat alaminya, tumbuh dengan pesat karena tidak memiliki musuh alami, sehingga menjadi gulma, hama, dan penyakit pada spesies asli.

Spesies invasif juga erat kaitannya dengan spesies eksotik. Spesies eksotik menurut Primack (1998), adalah spesies yang terdapat di luar distribusi alaminya. Tidak semua spesies eksotik dapat berkembang di habitat yang baru, namun ada sebagian dari spesies tersebut dapat tumbuh dan berkembang di lokasi yang baru, dan sebagian lagi diantaranya bersifat invasif.

Perhatian terhadap habitat yang dinvasikan dan asal-usul tumbuhan invasif bisa dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu; (1) Gulma, yang merugikan

pemanfaatan lahan oleh manusia. Dipandang dari sudut anthropogenic, gulma tersebut menggangu obyektif atau tujuan usaha manusia. (2) Invator, yang berhasil mapan pada habitat baru. Dipandang dari sudut biogeografi, ada tumbuhan asing, eksotis, alien, jenis eksotik. (3) Kolonial, tumbuhan yang berhasil pada daerah yang sebelumnya telah terganggu (disturbed). Dipandang dari sudut ekologis, dikenal ada tumbuhan primer dalam proses suksesi (Rejmanek, 1995). Istilah ini dapat tumpang tindih satu dengan yang lain seperti digambarkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Diagram Tumpang Tindihnya Definisi Gulma (Rejmanek, 1995). Berdasarkan Gambar 3 bagian yang berwarna abu-abu dapat digolongkan dalam kelompok gulma invasif. Tjitrosoedirdjo (2010) menyatakan bahwa tumpang tindih seperti Gambar 3 tidak menjadi masalah, yang penting adalah bagaimana masalah gulma yang ditimbulkan dapat dikelola dengan baik. Perlu ada pendekatan non konvensional pada pengelolaan gulma invasif. Pendekatan konvensional dalam studi gulma lebih fokus kepada studi metoda pengendaliannya daripada pengaruhnya pada ekosistem.

Karakteristik Gulma Invasif

Karakter biologis gulma menurut Baker (1974) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Viabilitas biji lama dan dikendalikan secara internal, sehingga perkecambahan bersifat tidak kontinu.

3. Biji diproduksi sepanjang hidup tumbuhan secara kontinu. 4. Biji dapat diproduksi dalam berbagai kondisi lingkungan.

5. Propagul teradaptasi untuk penyebaran jarak dekat maupun jarak jauh. 6. Kalau tumbuhan tahunan, ramet mudah putus dan sukar untuk dicabut dari

tanah.

Tjitrosemito (2004) menambahkan, jenis tumbuhan eksotik yang bersifat invasif memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan tanaman natif, sehingga mampu mendominasi kawasan tumbuhnya, karakter tersebut yaitu:

1. Pertumbuhan yang cepat.

2. Perakarannya banyak dan rapat, sehingga mendominasi perakaran disekitarnya.

3. Mampu menggunakan penyerbuk lokal sehingga mampu memproduksi biji.

4. Metode penyebaran biji efektif, seperti buah yang disukai hewan atau biji ringan sehingga mudah terbawa angin.

5. Biji yang dihasilkan banyak, sehingga cepat mendominasi areal.

6. Memiliki senyawa allelopati yang menghambat pertumbuhan jenis tumbuhan lokal.

Tjitrosoedirdjo (2010) juga menambahkan enumerasi karakter tumbuhan asing invasif, antara lain:

1. Cepat membangun naungan yang lebat.

2. Tumbuhan invasif juga dapat bersifat different phenology tumbuh lebih dulu, daun hijau lebih lama, berbunga lebih lama dan berbunga lebih dulu. 3. Biasanya tumbuhan invasif tidak mempunya musuh alami yang dapat

mengendalikan pertumbuhan populasinya.

Booth et al. (2004) menyatakan sulit untuk memprediksi apakah suatu habitat akan invasibel berdasarkan karakteristik habitat sederhana. Tingkat kerentanan habitat pada invasi tergantung pada banyak faktor dan berubah dari waktu ke waktu. Faktor-faktor lain yang penting untuk memahami invasi yaitu spesies gulma yang melakukan invasi. Hanya jenis gulma tertentu memiliki beberapa sifat yang memungkinkan untuk menyerang habitat yang diciptakan oleh sistem manajemen habitat tersebut

Model Langkah dan Tahapan Invasi

Cara efektif untuk mempelajari tanaman invasif adalah dengan mengetahui proses invasi. Proses tersebut terdiri dari tiga tahap, introduksi, kolonisasi, dan naturalisasi. Introduksi adalah proses awal sebuah tanaman invasif berhasil masuk ke daerah baru. Proses ini biasanya dibantu oleh adanya gangguan. Kolonisasi sering membutuhkan jeda waktu lama sebelum tahap berikutnya dimulai. Pada proses ini terjadi pertumbuhan eksponensial yang cepat dan penyebaran populasi baru juga terjadi selama invasi. Naturalisasi terjadi apabila populasi baru mendiami semua relung yang tersedia, dan daya dukung tercapai. Kedua faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik biologi lingkungan diperlukan untuk invasi yang sukses (Mashhadi dan Radosevich, 2004).

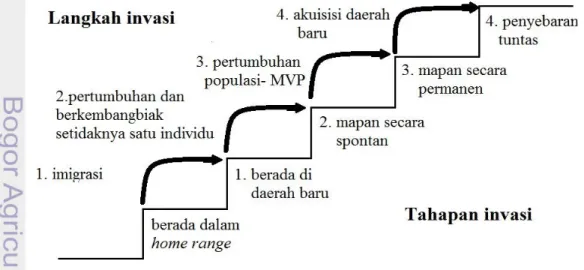

Tahapan invasi tersebut menurut Tjitrosoedirdjo (2010) tidak cukup sebagai dasar untuk investigasi dari mekanisme invasi (Gambar 4). Tahapan atau subdivisi seharusnya mampu mengungkap kesukaran yang dialami tumbuhan untuk mencapai satu demi satu dari tiga tahapan tersebut. Model yang dibuat harus dapat membedakan antara tahapan (stages) dan langkah (steps) dari invasi. Tahapan invasi bermanfaat untuk mendeskripsikan status yang telah dicapai oleh tumbuhan, sedangkan langkah invasi adalah proses yang mengimplikasikan kesulitan yang mungkin timbul. Hanya langkah dalam invasi sesuai untuk mendefinisikan masalah yang dihadapi tumbuhan itu.

Tahapan (stages) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Berada di daerah baru. Periode atau tahapan dimana tanaman budidaya dan tanaman hias mulai dari periode budidaya atau periode pemeliharan sampai mereka lepas dari budidaya atau kultivasi dan menjadi feral. Tumbuhan yang tidak dikultivasi pada tahapan ini sejajar dengan periode dorman dari propagul.

2. Mapan secara spontan. Tanaman yang telah memasuki tahapan ini setidaknya satu generasi telah berhasil dihasilkan pada daerah baru tersebut, tanpa bantuan dari manusia.

3. Mapan secara permanen. Tumbuhan sudah mencapai tahapan ini apabila setidaknya ada satu populasi di daerah baru tersebut yang mempunyai peluang bagus untuk tetap bertahan disitu (i.e. the minimum viable population, MVP tercapai).

4. Persebaran di daerah baru tersebut telah tuntas. Pada tahap ini tumbuhan itu sudah menginvasi seluruh lokasi yang cocok untuk pertumbuhannya yang mengimplikasikan batas penyebaran baru sudah tercapai.

Tumbuhan harus melewati langkah berikut untuk maju dari satu tahap ke tahapan berikutnya:

1. Imigrasi. Satu atau lebih individual meninggalkan home range-nya dan mencapai daerah baru, oleh karenanya melewati pembatas penyebaran. Pada kasus ini banyak imigrasi yang difasilitasi oleh manusia.

2. Adanya pertumbuhan dan reproduksi yang independen setidaknya satu individu. Pada daerah baru itu setidaknya satu individu telah berhasil tumbuh, berkembang dan berbiak. Tanaman budidaya dan tanaman hias harus tumbuh sampai berbiak dilakukan sendiri bebas tanda dari kultivasi manusia.

3. Pertumbuhan populasi taraf MVP (the minimum viable population) tercapai. Tumbuhan harus membangun populasi yang cukup besar untuk menggaransi survival di lingkungan baru. Pada tahap ini memerlukan perubahan cara pandang, subyek investigasi bukan lagi individu tetapi populasi di daerah baru yang menjadi subyek penting.

4. Akuisisi lokasi baru. Pada langkah ini tumbuhan menginvasi lokasi lain dengan kualitas lingkungan sama atau mungkin malah berbeda.

Langkah-langkah diatas mengkompromikan masalah utama dimana suatu tumbuhan harus menghadapinya dalam rangkaian proses invasi. Hal tersebut menciptakan urutan kendala terhadap tumbuhan, dan langkah terakhir tidak dapat dicapai tanpa mengatasi seluruh langkah lainnya. Masalah yang timbul dikelompokan dalam langkah ini menurut hubungan dan waktu kejadiannya sehingga memberikan dasar untuk analisa yang sistematik.

Kebutuhan untuk menganalisis kemampuan gulma invasif sebelum invasi terjadi tidak bisa dipungkiri, penelitian demi penelitian menunjukkan bahwa spesies invasif menimbulkan kerusakan terhadap spesies asli, ekosistem, pertanian, dan keselamatan manusia. Pada saat ini belum ada data penelitian yang komprehensif mengenai model invasif yang berlaku umum. Hal tersebut karena gulma memiliki dinamika dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perlu langkah mengumpulkan pengetahuan untuk menilai risiko yang ditimbulkan oleh spesies invasif (Reichard, 2001).