BAB V

PERLAWANAN, IDENTITAS

DAN AGAMA

Bab sebelumnya memperlihatkan bahwa di hadapan tekanan kebijakan asimilasi pemerintah Orde Baru, orang-orang Tionghoa Kristen di GKT memperagakan dua macam pertunjukan di atas dua panggung yang berbeda. Di panggung pertama, yakni hadapan para penguasa dan representasi-representasinya, diperlihatkan segala dukungan dan kepatuhan dalam mengikuti kebijakan asimilasi. Dari kewarganegaraan sampai bahasa bahkan terus sampai nama, organisasi dan komposisi keanggotaan gereja serta sasaran penjangkauan anggota baru semuanya disesuaikan menurut keinginan penguasa. Namun di panggung yang lain, yang luput dari observasi penguasa dan representasi-representasinya, orang-orang Tionghoa Kristen di GKT menampilkan “pertunjukan” yang kontras dari yang diperagakan di panggung pertama. Penanda-penanda identitas Tionghoa yang coba dihapus oleh kebijakan asimilasi, di tempat ini malah terus dilestarikan.

Di masa yang lalu, macam perilaku seperti yang ditampilkan oleh orang-orang Tionghoa Kristen di GKT pernah disimpulkan sebagai perilaku yang membahayakan keutuhan bangsa dari sudut pandang ketahanan nasional.1 Terlepas dari isu berbahaya atau tidak berbahayanya perilaku itu bagi kelangsungan negara, yang tentu saja bukan menjadi objek kajian disertasi ini, apa yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa Kristen di GKT tentu perlu dilihat dari berbagai sudut pandang agar diperoleh suatu lukisan yang utuh. Perspektif interaksi kelompok-kelompok minoritas dengan negara dan respons mereka terhadap upaya

negara mengatur dirinya adalah sudut pandang lain yang perlu turut dipakai. Tafsir yang sifatnya dari atas, baik itu dari sudut ketahanan nasional, identitas nasional, maupun kebijakan negara terhadap kelompok minoritas, harus pula dilengkapi dengan pemahaman dari bawah, dari sudut pandang orang-orang yang mengalami pemaksaan oleh negara untuk berasimilasi.

Dalam bab ini akan disajikan suatu interpretasi teoretis tentang hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang-orang Tionghoa Kristen di GKT selama masa pemerintahan Orde Baru dalam menghapi paksaan negara untuk berasimilasi. Tafsir ini akan fokus pada cara-cara yang dipergunakan untuk melawan, pada identitas yang dibentuk dan pada peran yang dimainkan oleh agama dalam proses itu. Ketiga isu ini saling berhubungan satu sama lain dan menampilkan dirinya dalam interaksi orang-orang Tionghoa Kristen di GKT dengan negara di masa kekuasaan rezim Orde Baru.

A.Melawan Paksaan untuk Berasimilasi

1.Membentuk Kelompok Keagamaan yang Baru

akan dibiarkan begitu saja terjadi. Melawan adalah salah satu respons yang dapat diambil oleh kelompok minoritas.2

Namun dengan posisi minoritasnya, mereka memerlukan kekuatan tambahan yang dapat meningkatkan daya tawarnya terhadap negara. Di sini, menurut Eriksen, kelompok minoritas dapat membentuk suatu aliansi strategis dengan kelompok-kelompok minoritas lain menjadi sebuah inkorporasi etnis (ethnic incorporation). Di dalamnya kelompok-kelompok etnis minoritas yang berbeda-beda menyatukan diri atau meleburkan diri menjadi sebuah organisasi etnis yang lebih besar dan dengan cakupan yang lebih luas.3 Tujuannya ialah memperkuat posisi daya tawar politis dalam interaksi dan negosiasi dengan negara.

Apa yang khas dari cara orang-orang Tionghoa Kristen di GKT melawan penerapan kebijakan asimilasi adalah bahwa perlawanan itu dilakukan di dalam dan melalui sebuah kelompok keagamaan. Kelompok ini belum dikenal sebelum tahun 1965. Kelompok ini baru dibentuk oleh orang-orang Tionghoa Kristen pada tahun 1968, sebagai respons terhadap perubahan-perubahan besar yang terjadi di arena kehidupan orang-orang Tionghoa di Indonesia. Ia lahir sebagai upaya untuk memitigasi “bencana sosial” yang sedang terjadi dan menimpa orang-orang Tionghoa. Namun demikian, di sisi yang lain, terbentuknya kelompok ini juga tak bisa lepas dari peran aktif aparatur sipil dan militer serta peran lembaga gerejawi di tingkat nasional dan regional. Dengan caranya masing-masing, mereka mendesak orang-orang Tionghoa Kristen di GKT untuk membentuk sebuah kelompok keagamaan

2 Lihat Thomas Hylland Eriksen, Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives (London: Pluto Press, 2010), 149-150. Juga Manuel Castell, The Information Age—Economy, Society and Culture Vol II: The Power of Identity (Malden, MA.:Wiley-Blackwell, 2010), 6. Dalam buku ini Castell coba meneropong perlawanan dalam konteks interaksi yang lebih luas, yang berskala global. Namun pada prinsipnya ia sama dengan Eriksen. Setiap tindakan dominasi akan melahirkan perlawanan.

baru yang lebih cocok karakternya dengan keadaan baru yang sedang berlangsung di Indonesia.

Tidak seperti THKTKH Klasis Jatim, kelompok keagamaan baru ini tidak lagi tersusun secara eksklusif atas orang-orang Tionghoa yang berbahasa Tionghoa saja. Ia juga mencakup orang-orang Kristen dari etnis-etnis non-Tionghoa. Fokusnya pelayanannya diperluas dari hanya pada orang-orang Tionghoa menjadi kepada semua suku bangsa, Tionghoa maupun non-Tionghoa. Kelompok yang dideklarasikan dengan nama Sinode Gereja Kristus Tuhan itu lantas menjadi semacam “inkorporasi etnis”, dalam mana orang-orang Tionghoa Kristen yang minoritas menurut etnisitasnya bergabung dengan orang-orang lain yang minoritas menurut keagamaannya. Basis pemersatu kelompok bukan lagi pada kesamaan etnis, dialek atau derah asal tetapi pada kesamaan agama.

Pemerintah Orde Baru tampaknya puas dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang Tionghoa Kristen di GKT. Mereka senang karena sesuai dengan kebijakan asimilasi orang-orang Tionghoa Kristen di GKT tidak lagi berkumpul dengan sesama orang Tionghoa saja, sudah mempergunakan bahasa Indonesia, mendukung ideologi negara Pancasila dan patuh pada pemerintah. Namun yang tidak teramati oleh pemerintah ialah cara orang-orang Tionghoa Kristen di GKT mengatur kategori keanggotaan kelompok-kelompok jemaat yang ada di dalamnya. Sebagai gereja nasional Indonesia, pemerintah tampaknya berpikir bahwa kategori yang dipergunakan dalam menyusun keanggotaan kelompok adalah semata kebangsaan Indonesia. Itu berarti bukan saja etnis lain diterima dalam gereja secara sinodal namun di level lokal, di jemaat demi jemaat, orang dari etnis lain akan diterima dan dijangkau secara sengaja serta diberi kesempatan yang sama untuk menjadi pekerja gerejawi di jemaat mana saja.

perubahan nama, sifat dan bentuk organisasi gereja dari THKTKH Klasis Jatim menjadi Sinode GKT. Kategori yang semula hierarkhis kini dibuat menjadi lateral,4 di mana tiap-tiap jemaat memiliki keleluasaan untuk menetapkan basis kategoris tersendiri bagi keanggotaan dalam kelompoknya. Bak sebuah rumah besar dengan banyak kamar, pintu masuk ke dalam rumah itu terbuka lebar untuk siapa saja yang datang dan mau diam di dalamnya. Namun tiap-tiap kamar yang sudah terisi memiliki syarat-syarat masuk tersendiri. Bagi mereka yang tidak dapat terakomodasi mereka dipersilakan mendiami kamar lain yang masih kosong; atau meninggalkan rumah itu. Secara formal, seperti tampak dari luar “rumah,” gereja ini terlihat nasional namun secara praktis di dalam “kamar-kamar” rumahnya, masing-masing jemaat memiliki basis-basis kategoris tersendiri dalam berelasi dan berinteraksi dengan orang lain yang masuk ke dalam rumah atau mau dimasukkan ke situ.

Dalam ungkapan yang lain, kelompok disusun lebih menyerupai model multikultural (atau pluralisme budaya) dari pada model asimilasi atau amalgamasi.5 Di bawah payung gereja nasional Indonesia keunikan mereka yang berkumpul dalam tiap-tiap jemaat diberi ruang untuk lestari. Di dalam dan melalui kelompok yang macam inilah orang-orang Tionghoa Kristen di GKT melakukan perbuatan-perbuatan yang menggagalkan

4

Untuk pengertian tentang susunan hierarkhis dan lateral lihat

Don Handelman, “The Organization of Ethnicity”, Ethnic Groups, Vol I

(1997): 192-193. Pada susunan lateral, tiap-tiap anggota kelompok dapat memilih basis-basis kategoris yang mendasari relasi-relasi mereka dengan sesamanya. Sifatnya dinamis dan fleksibel. Kategori-kategori seperti etnis, pekerjaan, agama, hobi, pendidikan dan lain-lain dengan bebas dipakai di mana perlu untuk menjalin relasi dengan orang lain. Pada susunan hierarkhis, kategori-kategori yang mengatur hubungan antar anggota bersifat tunggal, baku dan harus diikuti dengan patuh. Sifatnya baku dan statis.

5

Untuk penjelasan lihat Peter I. Rose, They and We: Racial and

maksud yang mau dicapai oleh kebijaksan asimilasi dan yang malah melestarikan identitas ketionghoaannya.

Tampaknya faktor inilah yang membedakan orang-orang Tionghoa Kristen di GKT dari orang-orang Tionghoa lain yang sebangun latar belakang sosial-kulturalnya. Setelah kaki-kaki penyangga identitas Tionghoa (koran berbahasa Tionghoa, sekolah asing Tionghoa dan ormas-ormas Tionghoa) dihapus oleh pemerintah Orde Baru, orang-orang Tionghoa non-Kristen tidak lagi memiliki suatu kelompok pengganti yang dapat membantu mereka merawat komponen-komponen identitas tionghoanya. Salah satu faktor penyebabnya mungkin karena tebalnya batas-batas yang menandai kelompoknya dari kelompok lain. Pada kelompok penganut Taoisme dan Konghucuisme, misalnya, inkorporasi etnis dengan kelompok-kelompok minoritas lain terhambat oleh persepsi yang terbangun tentang dua agama ini sebagai agamanya orang Tionghoa. Pada orang-orang Tionghoa Kristen di GKT agama justru membantu mereka berhubungan dengan etnis lain dan memfasilitasi terbentuknya sebuah kelompok dengan basis etnis yang lebih luas.

2.Melawan di Dua Medan

Perlawanan kelompok minoritas terhadap dominasi terjadi dalam suatu situs yang didefinisikan Scott sebagai lokasi sosial di mana balasan yang selama ini tidak terungkap, kemarahan yang terpendam lama dalam hati dan kepahitan yang ditimbulkan oleh relasi-relasi dominasi diungkapkan secara terang-terangan.6 Lokasi ini bersifat sequestered, terasing, terpisah, meski tidak selalu berarti tertutup sama sekali dari pandangan. Ia bisa berada di mana saja bahkan di depan penguasa sekalipun. Ia bisa di tempat-tempat umum seperti kedai minuman, kafe, penginapan dan kapel gereja,

juga di dalam rumah-rumah pribadi para penguasa itu sendiri. Ia bahkan bisa, seperti dipikirkan Michel De Certeau, berada di dalam praktik-praktik hidup sehari-hari seperti saat bercakap-cakap, membaca, berbelanja, memasak, dan lain-lain.7 Ia dapat terjadi di pusat-pusat kekuasaan-kekayaan (center) dan terlebih-lebih di pinggiran (margin).8

Apapun tempat dan namanya, perlawanan terjadi di lokasi yang diklaim sebagai ‘ruang milik kita.’ Sejumlah karakteristik yang menandai lokasi ini ialah, pertama, di lokasi ini tidak ada kontrol, pengawasan dan penindasan dari kaum dominan. Orang merasa bebas untuk mengutarakan sikap, pikiran, dan isi hatinya tanpa tekanan dan tanpa takut. Kedua, di lokasi ini orang-orang mengenal satu sama lain dengan baik dan mereka sama-sama mengalami dominasi.9 Dan terakhir, di lokasi ini orang-orang yang didominasi mempergunakan kode-kode linguistik, dialek-dialek dan gerak isyarat yang tidak dapat diterobos maknanya sebagai perlawanan oleh penguasa.10

Meski sepintas menyebut kapel (gedung gereja kecil) dan menyitir pikiran Weber tentang tokoh-tokoh dan aliran agama namun Scott tidak memberikan elaborasi yang lebih jauh. Bisa jadi karena data yang dimiliki tidak memberi informasi lebih banyak; atau mungkin saja karena dari data-data yang tersedia dari masa lalu gereja-gereja di Eropa lebih banyak berperan sebagai sekutu negara dan penguasa dalam mendominasi kehidupan masyarakat umum. Hal itu bisa kedengaran dalam komentarnya tentang sikap

7 Michel DeCerteau, The Practice of Everyday Life (Berkeley, CA.: University of California Press, 1988), xix.

8 Bell Hooks, “Marginality As Site of Resistance”

Out There: Marginalization and Contemporary Cultures, ed. Russel Ferguson (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1990), 341-343; juga lihat Sandra Jovchelovitch & Jacqueline Priego-Hernandez, Underground Sociabilities: Identity, Culture and

Resistance in Rio de Janeiro’s favelas (Paris: UNESCO, 2013). 9

Scott, Domination and the Arts of Resistance, 120. Lihat juga Anindita Gosh, “Introduction,” Behind the Veil: Resistance, Women and the Everyday in Colonial South Asia, ed. Anindita Gosh (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 5.

otoritas gereja terhadap kedai-kedai minum, yang sama nadanya dengan sikap para penguasa sipil. Oleh gereja tempat-tempat itu dipandang sebagai places of subversion, tempat-tempat subversif.

Penelitian ini setidaknya memberitahukan dua lokasi sosial penting dimana perilaku-perilaku yang berlawanan dengan tuntutan kebijakan asimilasi dapat ditemukan. Lokasi pertama adalah gedung gereja dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalamnya; sementara lokasi kedua ialah di dalam sidang-sidang sinode gereja.

Meski mungkin bukan lokasi yang benar-benar ideal namun gedung gereja dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalamnya secara relatif memenuhi kriteria Scott tentang sebuah lokasi sosial perlawanan. Di lokasi ini kontrol dan kendali negara secara langsung dapat dikatakan tidak ada. Tidak pernah terjadi, selama masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah atau aparat negara memata-matai atau menghentikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa Kristen di GKT di dalam gedung gerejanya. Di lokasi ini hanya berhimpun orang-orang yang mengenal baik satu sama lain, yang sama-sama mengalami operasi kebijakan asimilasi.

Meski relatif aman dari kontrol dan intervensi pemerintah namun transkrip tersembunyi tetap diperagakan dengan hati-hati. Untuk kegiatan-kegiatan yang bisa diakses oleh orang-orang dari luar komunitas, seperti ibadah hari Minggu, penggunaan bahasa dan aksara Tionghoa diargumentasikan sedemikian rupa sebagai medium pembinaan spiritual umat yang belum fasih berbahasa Indonesia. Itu bukan untuk membangun apalagi menyatakan sebuah identitas kultural yang terpisah dari identitas nasional Indonesia. Peran bahasa sebagai alat komunikasi dikedepankan dari pada perannya sebagai alat identifikasi sosial. Fungsi pragmatis bahasa ditonjolkan dari pada fungsi ideologisnya.

kegiatannya dilakukan secara terbatas buat anak-anak orang Tionghoa, sambil dengan cerdik diselubungi baju kegiatan pembinaan spiritual anak. Anak-anak dari kategori tersebut sengaja dipilih karena meminimalisir kemungkinan bocornya informasi perbuatan terlarang itu kepada pihak luar. Walau mereka tidak seagama namun sebagai bagian dari kaum yang sama-sama menghadapi tekanan serupa dari pemerintah, diyakini bahwa mereka tidak akan membocorkan informasi tentang kegiatan tersebut kepada orang lain.11

Kalau gereja dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berlangsung di sana cocok dengan kategori Scott mengenai lokasi sosial perlawanan, tidak demikian halnya dengan lokasi sosial kedua, yaitu sidang-sidang sinode GKT. Lokasi ini unik karena di satu pihak ia tidak bisa disebut sebagai lokasi yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh penguasa, sementara di pihak lain ia pun tidak bisa disebut sebagai milik orang-orang Tionghoa Kristen di GKT sepenuhnya. Bagi penguasa ia bukan publik karena kegiatan yang berlangsung di dalamnya merupakan acara intern gereja. Namun bagi orang-orang Tionghoa Kristen di GKT ia bukan miliknya sepenuhnya karena penyelenggaraannya memerlukan izin khusus dari penguasa dan dipantau pelaksanaannya. Bahkan, seperti pernah terjadi pada sidang sinode tahun 1974, yang terpaksa dihentikan karena Ketua Badan Pengurus Sinode GKT dijemput paksa oleh polisi militer dari tempat acara, lokasi sosial ini bisa sewaktu-waktu diintervensi langsung oleh penguasa.

Gambar 6.1.Lokasi Sosial Interaksi dengan Penguasa

11 Sampai berakhirnya era Orde Baru tidak pernah kedengaran ada teguran khusus, atau tindakan lain yang dilakukan oleh aparat negara terhadap jemaat-jemaat yang mengadakan pembelajaran bahasa Tionghoa.

Ruang Kita: Gereja

Ruang Publik Kita: Sidang-sidang Sinode

Seperti diilustrasikan oleh Gambar 6.1, interaksi orang-orang Tionghoa Kristen di GKT dengan penguasa dapat terjadi dalam tiga macam ruang. Gedung gereja dan kegiatan-kegiatan di dalamnya dapat dikatakan sebagai lokasi yang benar-benar “ruang kita.” Di sini elemen-elemen ketionghoaan yang coba disingkirkan atau yang mau dihapus dari “ruang publik” dapat dengan leluasa dilestarikan. Lokasi-lokasi sosial di luar gedung gereja adalah ruang publik, tempat di mana interaksi langsung muka dengan muka dengan penguasa dan masyarakat umum terjadi. Di sini operasi kekuasaan begitu masif sehingga tak ada kesempatan untuk menampilkan penanda-penanda ketionghoaannya. “Ruang publik kita” adalah ruang yang berada di antara “ruang kita” dan “ruang publik.” Sidang-sidang sinode GKT berlangsung di dalam lokasi ini. Di sini orang-orang Tionghoa Kristen di GKT bertemu dan membicarakan agenda-agenda keagamaannya dan soal-soal yang berhubungan dengan negara, pemerintah dan masyarakat luas. Ruang ini unik karena di satu pihak diklaim sebagai “ruang kita” namun di pihak lain tidak sepenuhnya dalam kendali “kita” sebab eksistensinya ditentukan pula oleh kontrol dan pengawasan penguasa.

“Ruang publik kita” berbeda dari kategori “ruang publik” yang diteorikan Scott untuk beberapa alasan. Pertama, di sini tidak tersedia medium budaya yang polisemis yang dapat dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan perlawanan secara terselubung. Sikap oposisi orang-orang Tionghoa Kristen di GKT terhadap sejumlah besar unsur budaya Tionghoa dan belum terserapnya budaya lokal membuat alternatif yang tersedia lebih banyak pada kecerdikan dan kecermatan dalam menegosiasikan agenda-agendanya dengan agenda-agenda pemerintah. Cara kerjanya mirip dengan yang sehari-hari dilakukan dalam berbisnis. Ada yang ditawarkan, ada yang dibeli. Ada yang dilepas, ada yang diambil. Tergantung pada bagaimana situasi “pasar” di suatu momen perjumpaan dengan representasi penguasa.

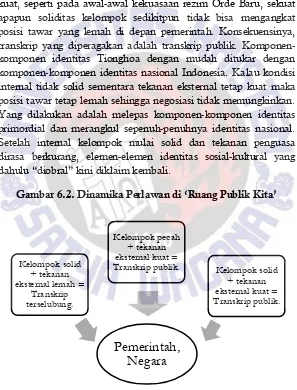

terselubung, maka di ‘ruang publik kita’transkripnya bisa transkrip terselubung atau transkrip publik. Penggunaannya ditentukan oleh sedikit-dikitnya dua faktor. Pertama, pada kondisi soliditas internal kelompok; dan kedua, pada kuat lemahnya tekanan eksternal yang dirasakan dari pihak penguasa.

Manakala tekanan eksternal dari pihak pemerintah dirasa kuat, seperti pada awal-awal kekuasaan rezim Orde Baru, sekuat apapun soliditas kelompok sedikitpun tidak bisa mengangkat posisi tawar yang lemah di depan pemerintah. Konsekuensinya, transkrip yang diperagakan adalah transkrip publik. Komponen-komponen identitas Tionghoa dengan mudah ditukar dengan komponen-komponen identitas nasional Indonesia. Kalau kondisi internal tidak solid sementara tekanan eksternal tetap kuat maka posisi tawar tetap lemah sehingga negosiasi tidak memungkinkan. Yang dilakukan adalah melepas komponen-komponen identitas primordial dan merangkul sepenuh-penuhnya identitas nasional. Setelah internal kelompok mulai solid dan tekanan penguasa dirasa berkurang, elemen-elemen identitas sosial-kultural yang dahulu “diobral” kini diklaim kembali.

Gambar 6.2. Dinamika Perlawan di ‘Ruang Publik Kita’

Pemerintah,

Negara

Kelompok solid + tekanan eksternal kuat = Transkrip publik. Kelompok pecah

+ tekanan eksternal kuat = Transkrip publik. Kelompok solid

+ tekanan eksternal lemah =

B. Identitas Dalam Ketegangan

Bila merangkul identitas nasional Indonesia adalah titik tuju dari kebijakan asimilasi; dan kalau orang-orang Tionghoa Kristen di GKT dengan cara-cara yang mungkin telah melawan paksaan itu, maka menjadi perlu untuk diketahui identitas macam apa yang kemudian dikonstruksi dari perlawanan itu. Arus utama pemikiran sosial di wilayah teori identitas sepakat bahwa identitas tidak dapat lagi diterima sebagai konstruksi sosial yang tunggal, stabil, baku, dan tidak berubah dari waktu ke waktu.12 Identitas berubah mengikuti berbagai macam faktor relasi manusia di dalam atau di luar kelompoknya. Karenanya identitas seseorang itu jamak, banyak, multipel.13

Gagasan tersebut kuat mengemuka dalam studi-studi yang dilakukan atas identitas orang Tionghoa setelah runtuhnya rezim Orde Baru.14 Lokasi geografis, jarak antar generasi, pendidikan, kultur dan level pergaulan sosial dengan masyarakat setempat serta kebijakan negara atas orang Tionghoa adalah faktor-faktor yang dipandang telah berkontribusi kepada multiplisitas tersebut. Sebagai ganti identitas yang tunggal, identitas yang kemudian dibentuk adalah identitas yang bersifat hibrida.15 Identitas ini berlokasi di tengah, di antara yang pribumi dan non-pribumi, Tionghoa dan non-Tionghoa. Identitas ini tidak baku dan tetap karena terus berproses meramu material-material kultural dan

12 Lihat Rina S. Onorato & John C. Turner, “Fluidity in self concept: the shift from personal to social identity”, European Journal of Social Psychology, 34 (2004): 257-278.

13 Lihat Peter J. Burke & Jan E. Stets, Theory of Identity (New York: Oxford University Press, 2009), 3.

14 Lihat Mely G. Tan, Etnis Tionghoa di Indonesia—Kumpulan Tulisan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 156-190; Thung Ju Lan, “Susahnya Jadi Orang Cina: Ke-Cina-an sebagai Konstruksi Sosial,” Harga Yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia, ed. I. Wibowo (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 169-190.

15

sosial dari kutub-kutub di sekelilingnya demi mendapatkan identitas yang cocok dan berguna di lokasi dan situasi sosial tertentu. Karakteristik-karakteristik yang berbeda-beda dirangkul sekaligus dipadu menjadi kombinasi identitas yang bersifat kondisional.

Dalam studinya atas identitas orang-orang Tionghoa Kristen, Darwin Darmawan berpendapat bahwa hibriditas ini muncul dari interaksi tiga agensi: Cina, Indonesia dan Kristen.16 Di satu waktu interaksinya bisa dalam ketegangan sementara di waktu lain negosiasi, tergantung pada konteks sosial dan politik yang dihadapi oleh orang-orang Tionghoa Kristen.17 Identitas ini lebih tepat digambarkan sebagai “sebuah perjalanan yang dinamis” dalam mana yang terpenting bukan titik awal perjalanan melainkan proses apa yang terjadi di tengah perjalanan dan ke rupa mana proses ini akan berakhir.18

Kurun waktu 1968-1998 adalah kurun waktu yang panjang. Dalam masa yang panjang ini, corak bangunan identitas orang-orang Tionghoa Kristen di GKT dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan dua kutub utama identitas: identitas nasional Indonesia dan identitas etnis. Kutub identitas nasional Indonesia adalah identitas baru, yang dipaksakan secara sosial dan politik kepada mereka sementara kutub identitas etnis adalah identitas yang dibawa dari masa lalu, jauh sebelum rezim Orde Baru muncul di nusantara.

Pada tataran kelembagaan di tingkat sinodal, khususnya di ruang-ruang publik di mana mereka berhadap-hadapan langsung dengan penguasa, bangun identifikasi diarahkan kepada kutub identitas nasional Indonesia. Komponen-komponen identitas tersebut diambil dan dikenakan sementara komponen-komponen identitas etnis ditanggalkan. Pada ruang tengah, atau ‘ruang publik kita’ dua kutub yang bertentangan ini coba dinegosiasikan

16

Darmawan, Identitas Hibrid Orang Cina, 32.

17 Ibid. 18

sedemikian rupa supaya di satu pihak terlihat ke-Indonesiaan, sementara di pihak lain ciri-ciri ketionghoaan tetap terjaga. Pada tataran lokal di tingkat jemaat-jemaat, jalan yang ditempuh di level sinodal tidak sepenuhnya diikuti. Komponen-komponen identitas yang dibawa dari “rumah Muumbi”—meminjam istilah Harold Issacs—terus dipertahankan dan corak identitas dibuat terarah kepada identitas etnis.

Pulihnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok pada tahun 1990 tampaknya memberi dorongan tersendiri kepada penguatan sekaligus pengungkapan identitas etnis kepada publik. Ruang sosial-politik yang lebih terbuka memberi kesempatan untuk membuat kontak-kontak dan berinteraksi dengan sesama orang Tionghoa Kristen di tempat lain. Kontak dan interaksi ini kemudian berkontribusi balik kepada penguatan kesadaran yang semakin kuat dan kepada penegasan ketionghoaan yang lebih nyata kepada publik. Jika dalam dua dekade sebelumnya, corak identitas tersebut disembunyikan rapat-rapat, pada dekade ini ia perlahan-lahan diekspresikan dengan terbuka kepada publik.

corak identitas orang-orang Tionghoa Kristen di GKT dapat dikatakan sebagai identitas dalam ketegangan—dalam tarik menarik yang konstan antara ke Indonesia dan ke Tionghoa.

Dalam penelitiannya tentang identitas, Manuel Castell menemukan dua corak identitas yang mungkin dikonstruksi oleh orang-orang yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan dominan.19 Yang pertama adalah resistance identity, atau identitas perlawanan. Corak identitas ini bertolak belakang dengan identitas pelegitimasi (legitimizing identity), yang dipaksakan ke atas yang didominasi oleh pihak yang mendominasi. Bagi yang didominasi, identitas perlawanan adalah “parit perlindungan” yang melindungi sekaligus basis untuk melancarkan perlawanan terhadap institusi-institusi dan identitas-identitas dominan.

Meski sifatnya melawan namun identitas perlawanan tidak memberi kemungkinan bagi pihak yang didominasi untuk menang. Itu hanya bisa dicapai bila mereka berhasil membangun macam identitas kedua yang disebut Castell dengan nama project identity, atau identitas proyek. Identitas yang bersifat sintesis ini menawarkan suatu identitas baru di mana perbedaan-perbedaan di antara yang didominasi dan yang mendominasi dilampaui. Oleh identitas ini keduanya dibawa ke level relasi dan interaksi sosial yang baru, di mana keduanya kini ditaruh dalam posisi sosial yang setara. Identitas proyek pada hakikatnya adalah sebuah identitas perlawanan juga namun tidak seperti yang dilakukan oleh aktor-aktor identitas perlawanan, yang bertahan dan menyerang di dalam “parit-parit perlindungan” sosial atau ghetto-ghetto, aktor-aktor yang memperjuangkan identitas proyek keluar dari sana. Mereka menawarkan suatu wacana identitas baru, yang sifatnya menantang sekaligus mendorong sistem sosial dominan untuk merekonstruksi struktur-strukturnya supaya adil bagi semua. Identitas perlawanan dapat berhasil membangun komunitas tertutup yang solid namun ia tidak berdaya melakukan transformasi sosial. Identitas proyek memberdayakan komunitas

untuk transformasi sosial. Di dalam kategorinya jarak antara “kami” dan “mereka” dilenyapkan. Yang tersisa ialah “kita.”

Dalam konfigurasi identitas yang dibicarkan Castell, identitas dalam ketegangan kiranya masih dapat digolongkan ke dalam jenis identitas perlawanan. Ia timbul dari situasi dominasi, yang dialami oleh sekelompok orang minoritas yang dipaksa untuk menanggalkan identitas lamanya dan mengenakan suatu identitas yang berbeda. Terlepas dari kuatnya paksaan yang dialami, identitas dalam ketegangan rupanya menyediakan ruang gerak yang cukup memadai bagi upaya-upaya melestarikan komponen-komponen identitas yang dibawa dari masa lalu. Namun demikian dalam soal apakah identitas macam ini menolong orang-orang minoritas mendapatkan penerimaan dan perlakuan yang lebih adil dalam masyarakatnya, penelitian ini memperlihatkan bahwa jawabannya adalah tidak.

dengan corak identitas tertentu, sementara di ruang yang lain dengan corak identitas yang berbeda.

C. Agama sebagai Tembok Pelindung dan Sumber Daya Perlawanan

Teori-teori tentang peran agama dalam asimilasi, umumnya sepakat dengan peran positif agama.20 Meski keinginan untuk melestarikan identitas unik kelompok terus ada namun karena tekanan struktur sosial masyarakat dan demi mewujudkan impian di negeri yang baru membuat berasimilasi sulit untuk dihindari.21 Dalam ungkapan Will Herberg, seorang peneliti asimilasi imigran di AS pada era 50-an, akhirnya agamalah yang akan memberi seorang pendatang di Amerika suatu tempat yang dapat dikenali di dalam kehidupan Amerika.22 Dengan kata lain, agama menolong orang untuk diterima di dalam masyarakat. Kesimpulan ini ditegaskan kembali oleh risat Kaba dan Warner bertahun-tahun kemudian. Keduanya berpendapat bahwa agama memfasilitasi asimilasi dan integrasi pendatang ke dalam masyarakat penerima (host society).23

20 Lihat Joseph F. Healey, Race, Ethnicity, Gender and Class: The Sociology of Group Conflict and Change (Thousand Oaks, CA.: Sage Publications, Inc., 2012), 71.

21 Helen G. McDonald & Pallassana R. Balgopal, “Conflicts of American Immigrants: assimilate or retain ethnic identity”, Migration World Magazine, May-June1998 v26 n4 p14 (15): 3. Menurut Gordon orang white Protestant (orang Protestan putih) adalah kelompok etnis terbesar di AS pada masanya. Merekalah yang diacu ketika orang berkata tentang masyarakat AS secara umum. Merekalah kelompok dominan masyarakat AS. Lihat Milton M. Gordon, Assimilation in American Life (New York: Oxford University Press, 1964), 221.

22 Dalam Phillip Connor, “Contextualizing Immigrant Religious Participation: A Test of Heterogeneity and Religious Proportionality”, McGill Social Statistic Master Working Paper, August 2005, Series #2005-1: 2.

Dalam proses itu agama memainkan tiga peran penting, yang disebut Charles Hirschman dengan istilah tiga R: refuge, respect dan resource.24 Sebagai refuge, agama memberikan kelegaan psikologis dari beratnya beban penyesuaian diri di lingkungan hidup yang baru. Dengan ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, orang memperoleh penghiburan emosional dari rasa cemas, gelisah, takut dan terasing di negeri yang baru. Sebagai respect, agama memfasilitasi diperolehnya rasa hormat dari masyarakat dengan cara memberikan kesempatan-kesempatan kepada para pendatang untuk menduduki posisi-posisi kepemimpinan di lembaga-lembaga keagamaan, mendapatkan pendidikan yang baik dari sekolah-sekolah parokial dan akhirnya penerimaan politis. Terakhir, sebagai resource, organisasi keagamaan memfasilitasi diperolehnya perumahan, pendidikan, ketrampilan berbahasa setempat dan sekaligus pekerjaan dengan cara membagi-bagikan informasi mengenai hal-hal tersebut kepada para imigran, atau menyediakannya melalui badan-badan sosial yang dikelola oleh lembaga keagamaan.

Seperti sudah dibahas di Bab II, studi-studi terhadap orang-orang Tionghoa di zaman Orde Baru cenderung berpendapat bahwa agama, khususnya agama Kristen, Katolik dan Islam, memainkan peran yang positif terhadap asimilasi dan integrasi orang Tionghoa.25 Namun pendapat ini agaknya mulai diragukan. Studi Andreas Susanto atas orang-orang Tionghoa di

Religion in the Process of Segmented Assimilation”, ANNALS, AAPSS, 612, July 2007: 105, 109-110.

24 Charles Hirschman, “The Role of Religion in the Origins and Adaptation of Immigrant Groups in the United States”, makalah untuk konferensi mengenai Conceptual and Methodological Developments in the Study of International Migration, Princeton University, May 23- 25, 2003: 26-28. Lihat juga Phillip Connor, “Religion as resource: Religion and immigrant economic incorporation”, Social Science Research 40 (2011): 1350.

Yogyakarta menemukan bahwa sikap orang Tionghoa terhadap asimilasi tidak bisa disebut tunggal. Respons mereka bermacam-macam dan hal itu menghasilkan kategori orang-orang Tionghoa yang bermacam-macam pula.26 Terkait dengan agama, Susanto mendapati bahwa peran yang dimainkan agama pada dasarnya sama, yaitu sebagai alat untuk menghindar dari dilabeli sebagai orang Tionghoa, yang dirasa membawa konsekuensi sosial, politik dan ekonomi yang tidak menguntungkan.27

Kalau kesimpulan Susanto hendak dibaca dalam kerangka teoretis Hirschman, agaknya temuan itu cocok dengan peran agama sebagai alat untuk memperoleh respek dari masyarakat. Namun respek macam ini mungkin bisa didapatkan oleh orang Tionghoa yang memeluk agama Islam.28 Bagi pemeluk agama Kristen, hal sebaliknya yang didapatkan. Menganut agama Kristen masih dipandang oleh masyarakat sebagai indikasi keengganan untuk berasimilasi, bahkan sebagai perlawanan terhadap kebijaksanaan pemerintah untuk mengadopsi identitas pribumi.29 Sayang sekali riset Susanto tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang bagaimana pandangan semacam itu dapat terbentuk di kalangan orang non-Tionghoa.

Di pihak lain, ia hanya merasa heran dengan fakta bahwa ada lebih banyak orang Tionghoa yang beragama Kristen dari pada Katolik. Sebab jika alasan menjadi Kristen adalah untuk mempertahankan budaya dan ritual tradisional Tionghoa maka semestinya Katoliklah yang dipilih; karena Katolik lebih toleran

26 Ia mencatat ada empat macam orang Tionghoa dengan empat respons berbeda terhadap asimilasi. Keempatnya adalah natural assimilationist, opportunistic assimilationist, symbolic assimilationist dan cosmopolitant assimilationist. Lihat Andreas Susanto, “Diversity in Compliance: Yogyakarta Chinese and the New Order Assimilation Policy” dalam Chinese Indonesians and Regime Change, ed. Marleen Dieleman et all. (Leiden: Brill, 2011), 72-78.

27 Susanto, 80. 28

Meski menurut Susanto, menjadi muslim tidak pula menjamin penerimaan yang penuh dalam masyarakat. Lihat ibid., 81-82.

29

dalam soal-soal budaya dari pada Kristen. Berangkat dari teori-teori konversi religius orang-orang Tionghoa30 ia menduga hal itu bersumber pada karakter sejumlah denominasi Protestan yang dimasuki oleh orang Tionghoa. Di dalamnya tersedia ruang bagi suatu bentuk individualisme, yang memungkinkan orang Tionghoa dapat memiliki gereja yang didominasi oleh orang Tionghoa lengkap dengan atribut-atribut budayanya sendiri.31 Hal ini mustahil didapatkan di dalam Gereja Katolik.

Kalau demikian, peran agama dalam asimilasi orang Tionghoa, khususnya peran agama Kristen, sebetulnya tidak melulu positif. Agama dapat pula memainkan peran sebaliknya, melawan arus asimilasi dengan menyediakan kemungkinan-kemungkinan dan ruang-ruang yang aman bagi terpeliharanya suatu identitas tersendiri. Riset ini meneguhkan hal itu. Hanya saja kalau tesis Susanto yang dibangun dari teori konversi agama, temuan penelitian ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan konversi semacam itu. Sejak zaman kolonial, bahkan jauh sejak masih di Tiongkok, orang-orang Tionghoa Kristen di GKT sudah memeluk agama Kristen.

Jika demikian, dalam cara bagaimanakah agama orang-orang Tionghoa Kristen di GKT memfasilitasi penolakan untuk berasimilasi? Dalam studi-studi yang meneropong peran agama dalam politik, agama umumnya dilihat memainkan peran melumpuhkan atau menginspirasi perlawanan secara

30 Pendapat Susanto dibangun di atas teori Hefner tentang konversi religius orang Jawa menjadi Kristen dan teori The Siauw Giap tentang konversi religius orang Tionghoa di Indonesia dan Malaysia menjadi muslim. Lihat Robert W. Hefner, “Of Faith and Commitment: Christian Conversion in Muslim Java” dalam Conversion to Christianity: Historical and Anthropological Perspectives on Great Transformation, Robert W. Hefner, ed. (California: University of California Press, Ltd., 1993), 99-125 dan The Siauw Giap, “Islam and Chinese Assimilation in Indonesia and Malaysia” dalam Chinese Beliefs and Practices in Southeast Asia, Cheu Hock Tong, ed. (Selangor: Pelanduk Publication, 1993), 59-99.

terangan.32 Peran pertama umumnya dimainkan oleh kaum elit dengan maksud mengokohkan dominasinya, sementara peran kedua dimainkan oleh kaum miskin dan tertindas demi melawan penindasan dan ketidakadilan.33 Dari sudut pandang Gramscian, Billings berpendapat bahwa kedua peran ini sama-sama membutuhkan tumbuhnya suatu pemikiran kritis (critical understanding), baik yang sifatnya mendukung dominasi maupun yang menolaknya. Pada kelompok di mana agama menginspirasi perlawanan, pemikiran kritis ini akan muncul bila tiga syarat terpenuhi. Pertama, tersedianya organisasi otonom yang bebas dari campur tangan luar, atau tersedianya ruang bebas di dalam organisasi di mana praanggapan-praanggapan ideologis kelompok dominan dapat ditelaah secara kritis. Kedua, hadirnya kaum intelektual yang membantu mengembangkan pandangan dunia alternatif yang menantang status quo dan bekerja keras mendidik orang-orang yang ada di dalam gerakan yang mendukung atau melawan dominasi. Dan yang terakhir, harus ada suatu komunitas yang menerima pandangan dunia alternatif itu dan mempraktikkannya dalam keseharian.34 Intinya, perlu ada ruang sosial yang bebas tekanan, intelektual yang memproduksi ideologi alternatif dan kelompok sosial yang mempratikkan ideologi tersebut.

Studi lebih lanjut coba mengurai peran agama dari tiga aspeknya, yaitu dari aspek ajaran, institusi dan kelompok sosial-kulturalnya.35 Aspek ajaran berhubungan dengan teologi atau sistem kepercayaannya, sementara aspek institusi menyentuh organisasi keagamaan, peraturan-peraturan, tradisi,

32 Fredrick C. Harris, Something Within: Religion in Arican-American Political Activism (New York: Oxford University Press, 1999), 4.

33

John Raines, ed., Marx On Religion (Philadelphia: Temple University Press, 2012), 168.

34 Dwight J. Billings, “Religion As Opposition: A Gramscian Analysis” dalam The American Journal of Sociology Vol. 96, No. 1 (Jul., 1990): 27.

kebiasaan dan praktik-praktik yang berjalan sehari-hari. Aspek kelompok sosial-kultural menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan anggota-anggota organisasi agama ini dan ciri budaya mereka yang unik. Ketiga faset ini diyakini dapat mendorong sekaligus memperlengkapi lembaga-lembaga agama ke dalam aktivitas politik.36 Aspek ajaran menyediakan ideologi; institusi menyediakan akses, komunikasi sekaligus ketrampilan untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik; sementara identitas sosial-budaya kelompok berperan menyediakan motif dan sebagai alat untuk memobilisasi dan membangun koneksi dengan kekuatan-kekuatan sosial serupa lainnya.37

Meski memiliki ruang-ruang sosial yang relatif aman dari tekanan, penelitian ini memperlihatkan bahwa agama tidak mendorong keterlibatan dalam suatu aktivitas politik yang bertujuan menghapuskan kebijakan asimilasi. Faktor yang paling krusial tampaknya dimainkan oleh elit pemimpin dan kaum intelektual keagamaan, yang belum mampu mengembangkan suatu wacana alternatif tentang tempat identitas orang Tionghoa di tengah-tengah wacana identitas nasional Indonesia versi rezim Orde Baru. Wacana semacam itu malah tidak diberi ruang sama sekali untuk muncul seiring dengan pemisahan tegas antara agama dan politik. Wacana dan aktivisme itu adalah politis dan tidak kait mengkaitnya dengan agama.38

Dari sisi yang lebih ideologis yakni di level ajaran-ajaran agama, keterlibatan sosial tidak dapat terjadi karena ajaran-ajaran keagamaan yang dianut tidak mensuplai suatu visi sosial kemasyarakatan yang dapat menginspirasi tindakan keluar untuk menuntut perubahan. Meski di tingkat personal kebijakan asimilasi dikeluhkan dan dipandang tidak adil namun pengajaran-pengajaran agama yang disampaikan lebih fokus pada kesalehan

36 Wald & Calhoun-Brown, Religion and Politics in the United States, 26.

37 Harris, Something Within, 8-9.

personal dari pada sosial; lebih berorientasi pada gereja dan kehidupan dunia yang akan datang dari pada kehidupan saat ini dalam masyarakat luas.

Pada tataran institusi keagamaan, praktik-praktik yang dijalankan belum diarahkan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan untuk sebuah aktivitas politis di tengah masyarakat. Institusi keagamaan yang dibangun sejak zaman kolonial sampai zaman Orde Lama malah menjauhkan mereka dari kekuatan-kekuatan sosial yang berjuang melawan ketidakadilan. Akibatnya, macam komunitas keagamaan yang terbangun adalah komunitas yang terpisahkan dari yang lain, bahkan dari sesama orang Tionghoa yang tidak sebudaya (baca: Tionghoa peranakan).

Dengan demikian, agama tidak dimainkan sebagai yang memfasilitasi dan menginspirasi timbulnya “serangan keluar” melainkan sebagai yang melindungi identitas kulturalnya dari gempuran kebijakan asimilasi. Peran itu dimainkan dengan kecerdikan memanfaatkan celah yang disediakan oleh kebijakan Orde Baru tentang agama yang sah serta oleh posisi strategis agama di dalam menghancurkan komunisme dan di dalam pembangunan Indonesia.

Orang Tionghoa Kristen di GKT paham bahwa agama yang dianutnya adalah salah satu dari agama yang sah yang diakui oleh pemerintah. Mereka tampaknya mengerti bahwa agamanya punya peran dan kedudukan yang penting dalam proyek politik Orde Baru. Karena itu agamanya lantas diperlihatkan sebagai pendukung setia negara dan pemerintah. Ajaran agama dinyatakan sejalan dengan Pancasila, ideologi negara, sementara para intelektualnya, sekalipun bukan WNI, adalah pelopor dan pengemban Pancasila. Para pemimpinnya adalah penghayat dan pengamal Pancasila, sementara anggota-anggotanya patuh kepada segala kebijakan pemerintah.

menjadi tempat yang aman bagi pelestarian komponen-komponen identitas kulturalnya. Demi pembinaan agama yang maksimal izin penggunaan bahasa Tionghoa dalam gereja diberikan. Celah itu dimaksimalkan lebih jauh lagi dengan mengajarkan bahasa itu secara diam-diam di jemaat-jemaat dan di sekolah teologi milik gereja.

Peran militer yang dominan dalam memastikan kebijakan asimilasi berjalan sesuai keinginan pemerintah, disiasati oleh orang-orang Tionghoa Kristen di GKT dengan membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan mereka. Memanfaatkan tali persaudaraan sesama penganut agama yang sama, komunikasi dan koneksi yang erat dibangun melalui sejumlah perwira militer Kristen yang bertugas di bidang pembinaan rohani Kristen untuk para tentara. Hubungan yang terjalin baik berhasil meyakinkan penguasa militer setempat untuk merestui pemakaian bahasa Tionghoa dalam gereja. Kecerdikan taktik ini adalah bahwa ruang aman bagi tetap lestarinya penanda-penanda identitas Tionghoa diamankan justru oleh pihak yang di luar dikenal giat berusaha menghapuskannya.

Mengkaji ulang kegagalan proyek asimilasi pemerintah Orde Baru, Leo Suryadinata menemukan bahwa hal itu terjadi karena di dalam jaminan kebebasan beragama yang diberikan oleh pemerintah Orde Baru orang-orang Tionghoa di Indonesia mendapat kesempatan untuk melestarikan identitas Tionghoanya “di balik identitas agama” minoritas yang dianutnya.39 Dalam kajiannya, agama minoritas yang dibicarakan Suryadinata adalah “agama Buddha, Tridharma dan Kong Hu Cuisme.”40 Ia sama sekali tidak membicarakan tentang agama Kristen. Namun, seperti dicermati oleh Judith Nagata tentang peran lembaga-lembaga keagamaan Kristen bagi penyuburan identitas Tionghoa, agama Kristen pun memainkan peran seperti yang terjadi pada agama Buddha dan Tridarma dan Kong Hu Cuisme. Agama ini tidak

39 Leo Suryadinata, Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Bunga rampai 1965-2008 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 221.

mendorong mereka keluar tetapi dengan lihai telah dipergunakan untuk melindungi identitas Tionghoa dari gempuran habis-habisan kebijakan asimilasi yang datang dari segala arah.

D.Penutup

Menimbang perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa Kristen di GKT terhadap pelaksanaan kebijakan asimilasi pemerintahan Orde Baru, tiga hal pokok yang menjadi kontribusinya kepada teori-teori perlawanan terhadap dominasi adalah mengenai ruang, hasil perlawanan dan strategi yang dimainkan agama.

Tentang ruang perlawanan, penelitian ini memperlihatkan bahwa selain ruang privat dan ruang publik, panggung depan dan panggung belakang, masih ada sebuah ruang lain yang berada di antara keduanya. Di ruang ini, transkrip yang diperagakan tergantung pada dinamika kekuasaan (power dynamics) yang terjadi di sana. Dua faktor yang mempengaruhi dinamikanya ialah kondisi internal pihak yang didominasi dan tekanan pihak yang mendominasi. Di dalam ruang ini, pihak yang didominasi bertemu dengan yang mendominasi tidak sepenuhnya sebagai kawan (friend) atau lawan (enemy), namun lebih tepat sebagai saingan (kompetitor); saingan dalam perebutan kendali atas macam identitas yang diperagakan.

Daya tekan pihak yang mendominasi bertambah kuat ketika pihak yang didominasi mengalami konflik internal. Namun daya saing pihak yang didominasi justru malah menguat setelah mereka menampilkan diri kalah total dalam persaingan. Di titik itu, pihak yang didominasi mundur dari panggung, atau berhasil didorong keluar dari panggung tanpa perlawanan. Dan dengan minggirnya mereka dari arena itu kembali tersedia ruang yang cukup bagi pihak yang didominasi untuk menegaskan dirinya.

tetapi sebuah identitas yang belum tuntas dinegosiasikan komponen-komponennya. Identitas nasional Indonesia masih dipersepsi sebagai bersifat monokrom, yang tidak memberi ruang kepada warna identitas primordial untuk tetap hidup. Di sisi lain, identitas Tionghoa yang coba dipertahankan masih belum didudukkan sebagai yang memperkaya keindonesiaan sehingga keduanya, identitas nasional Indonesia dan identitas Tionghoa, belum menjadi sebuah perpaduan yang harmonis. Kalau konsep identitas hibrida, yang belakangan ini banyak dipakai untuk menjelaskan identitas orang-orang Tionghoa di Indonesia, mengimplikasikan pengakuan, penerimaan dan penggunaan yang bebas dari unsur-unsur yang bermacam-macam di dalam suatu konstruksi identitas maka pada orang-orang Tionghoa Kristen di GKT di zaman Orde Baru, unsur-unsur itu masih tinggal dalam ketegangan.

Dalam kaitan dengan agama, sudah nyata bahwa perlawanan orang-orang Tionghoa Kristen di GKT terhadap kebijakan asimilasi tidak diinspirasi oleh ide-ide, visi-visi dan aksi-aksi yang diinspirasi oleh agama. Dalam perlawanan ini agama berperan memberi celah sosial alternatif di tengah ketatnya penerapan kebijakan asimilasi dalam mana identitas kultural penganutnya dapat terus dilestarikan eksistensinya. Agama tidak mendorong penganutnya keluar tetapi menariknya ke dalam sebuah “cagar budaya” yang relatif bebas dari tekanan untuk berasimilasi. Lalu kemudian, oleh para penganutnya agama dimanfaatkan dengan cara yang cerdik sebagai pelindung ruang tersebut.