PENYAKIT BUSUK PANGKAL BATANG TANAMAN

LADA DAN STRATEGI PENGENDALIANNYA

Dyah Manohara, Dono Wahyuno dan Rita Noveriza Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat ABSTRAK

Penyakit busuk pangkal batang (BPB) pada tanaman lada disebabkan oleh jamur Phytophthora capsici. Serangan pada akar atau pangkal batang menyebabkan tanaman layu dan mati secara cepat. Saat ini penyakit BPB telah ada di seluruh areal pertanaman lada di Indonesia. Jamur P. capsici merupakan jamur tular tanah, dapat membentuk struktur istirahat yang mampu bertahan dalam waktu cukup lama. Serangan P. capsici banyak terjadi pada musim hujan. Penyebarannya dapat terbawa air, angin yang terjadi selama hujan, bahan tanaman, ternak/hewan, manusia dan alat pertanian. Di samping itu P. capsici mempunyai kisaran inang cukup banyak. Sampai saat ini belum ada varietas lada yang resisten terhadap BPB. Pengendalian BPB sebaiknya dilakukan mulai dari awal tanam : bahan tanaman bebas jamur P. capsici, membuat saluran drainase serta parit keliling, pengolahan tanah yang baik diikuti pemberian bahan organik dan agen hayati (Trichoderma harzianum), menggunakan tajar/tegakan hidup dan melakukan pemangkasan secara teratur, melakukan pangkas bentuk tanaman lada, menanam penutup tanah (Arachis pintoi), penyiangan terbatas/bobokor, membuat pagar keliling dengan tanaman hidup, dan pemupukan sesuai anjuran. Pengendalian setelah tanaman lada ada di lapang dilakukan dengan memperbaiki teknik budidaya : membuat saluran drainase dan parit keliling, menanam tanaman penutup tanah dan penyiangan terbatas, memotong cabang tanaman lada yang berada di dekat permukaan tanah, membuat pagar keliling dan tidak membiarkan ternak peliharaan berkeliaran di dalam kebun, melakukan pemupukan sesuai anjuran dan aplikasi T.

harzianum, alat pertanian yang dipakai pada

tanaman sakit jangan langsung dipakai untuk

tanaman sehat, bila menggunakan tajar maka dilakukan pemangkasan secara teratur, tanaman sakit segera di buang/dibakar dan tanahnya didesinfektan lalu diberi jamur T.

harzianum. Efisiensi budidaya lada terpadu

merupakan tindakan alternatif menghadapi fluktuasi harga yang tidak menentu. Tindakan tersebut adalah melakukan budidaya lada dengan tajar dan memelihara ternak seperti kambing/domba atau sapi. Dengan budidaya lada yang tepat dan benar, jamur P. capsici dapat dikendalikan.

PENDAHULUAN

Penyakit busuk pangkal batang (BPB) pertama kali dilaporkan terjadi di pertanaman lada di Sekampung (Kampong Pempen), Lampung tahun 1885, dikenal dengan sebutan “Voetrot”. Kemudian menyebar ke kampong Negara Agoeng, Goenoeng Soegih Ketjil, Djabung dan Negara Batin (Rutgers, 1915), Bangka dan Bengkulu pada tahun 1916 (Soepartono, 1953), Aceh tahun 1929 (Muller, 1936), Kalimantan Timur dan Pulau Laut (1930), Jawa Barat (Banten dan Pelabuhan Ratu), Kalimantan Barat dan Selatan (1931) dan Jawa Tengah (1933) (Soepartono, 1953). Kerusakan akibat penyakit tersebut di Lampung pada tahun 1970 diperkirakan mencapai 52%. Kasim (1990) memperkirakan kerusakan tanaman lada akibat penyakit BPB di Indonesia setiap tahunnya berkisar antara 10 - 15% dari total tanaman lada. Saat ini

penyakit BPB telah terdapat di seluruh pertanaman lada di Indonesia.

Penyakit BPB disebabkan oleh jamur Phytophthora capsici = (sinonim: P. palmivora var. Piperis). Selain di Indonesia, penyakit BPB juga menjadi kendala utama produksi lada di Malaysia dan India.

Pengendalian patogen penyakit BPB yang umum dilakukan petani adalah dengan menggunakan fungisida sintetik, apabila saat harga lada tinggi. Pada saat harga lada rendah, petani akan membiarkan tanamannya mati, akibatnya terjadi penumpukan inokulum P. capsici di lapang.

Sebagai produk ekspor, issue dalam perdagangan lada intenasional saat ini adalah meningkatnya kekhawatiran konsumen akan adanya residu pestisida dan kontaminasi mikroba penghasil aflatoksin, di samping itu dituntut mampu meningkatkan efisiensi produksi dan mutu agar dapat bersaing dalam dunia perdagangan internasional.

GEJALA PENYAKIT DAN PENYEBARANNYA

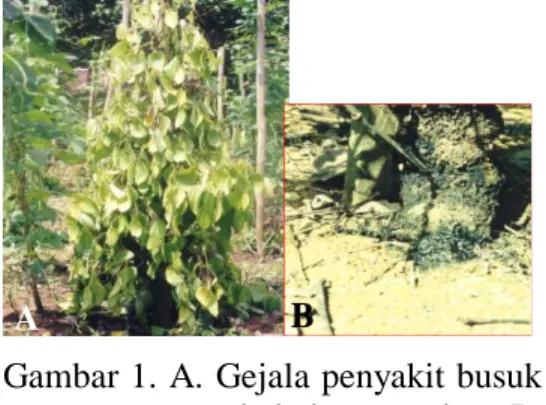

Jamur P. capsici dapat menyerang semua umur/stadia tanaman, mulai dari pembibitan sampai tanaman produktif. Serangan yang paling membahayakan adalah pada pangkal batang atau akar karena menyebabkan kematian tanaman dengan cepat. Gejala berupa kelayuan tanaman secara mendadak (daun tetap berwarna hijau) akan nampak apabila terjadi serangan patogen pada pangkal batang (Gambar 1). Pangkal batang

yang terserang menjadi berwarna hitam, pada keadaan lembab akan nampak lendir yang berwarna kebiruan. Serangan pada akar, menyebabkan tanaman layu dan daun-daun menjadi berwarna kuning (Mulya et al., 2003).

Gambar 1. A. Gejala penyakit busuk pangkal batang dan B. Gejala khas pada pangkal batang

Serangan pada daun menyebab-kan gejala bercak daun pada bagian tengah, atau tepi daun. Bercak berwarna hitam dengan tepi bergerigi seperti renda yang akan nampak jelas apabila daun diarahkan ke cahaya. Gejala khas tersebut hanya nampak pada bercak yang belum lanjut dan terjadi pada keadaan lembab (banyak hujan). Pengamatan lebih lebih lanjut pada lapisan air yang ada di permukaan bawah bercak daun, tampak adanya sporangia patogen. Biasanya daun-daun yang terinfeksi ini merupakan sumber inokulum bagi tangkai atau cabang yang berada di dekatnya. Apabila selama waktu hujan disertai terjadinya angin, maka propagul P.

capsici dapat terbawa dan menyebar

ke daun tanaman di sekitarnya. Serangan pada buah menyebabkan

buah berwarna hitam, dan busuk; gejala ini biasanya banyak ditemukan pada buah yang letaknya dekat permukaan tanah (Manohara et al., 1990).

Pada saat musim hujan, suhu udara menjadi rendah dan kelembaban tinggi serta didukung oleh adanya nutrisi yang cukup akan merangsang struktur istirahat jamur patogen tersebut untuk berkecambah. Tetesan air hujan yang jatuh ke tanah dapat membantu memindahkan propagul dari tanah ke daun yang di dekatnya sehingga memungkinkan terjadinya infeksi. Menurut Manohara dan Machmud (1986), infeksi pada daun terjadi 4 - 6 jam setelah diinokulasi dengan zoospora dan menimbulkan gejala berupa titik hitam setelah 18 – 20 jam diinokulasi. Kebun lada yang disiang bersih akan mengalami kerusakan lebih parah (50 – 80% diserang BPB) dibandingkan kebun yang disiang terbatas (Manohara et al., 1993).

Penyebaran jamur P. capsici selain oleh air dan angin yang terjadi selama hujan, juga dapat terbawa oleh ternak peliharaan, siput/keong, manusia, alat pertanian bekas dipakai pada tanaman sakit, bahkan dapat terbawa oleh bibit lada sehingga menjadi sumber inokulum bagi daerah pengembangan lada yang baru (Mulya

et al., 1986).

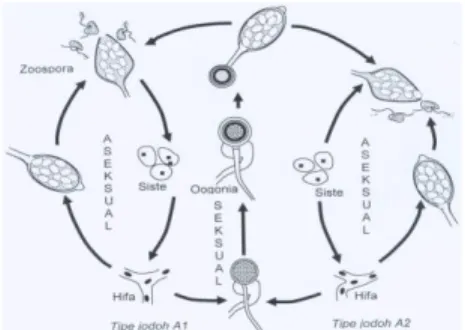

SIKLUS HIDUP P. CAPSICI Jamur P. capsici berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Secara aseksual membentuk spora-ngium. Pada keadaan lingkungan yang sesuai, lembab dan suhu berkisar antara

25o C, sporangium yang telah masak dapat langsung berkecambah memben-tuk tabung kecambah atau membenmemben-tuk zoospora yang berflagella sehingga dapat bergerak. Lama geraknya ditentukan oleh suhu air; pada suhu 20 - 24o C zoospora dapat bergerak selama 9 jam, sedang pada suhu 28o C dan 32o C masing-masing selama 5 jam dan 1 jam. Tiga puluh menit setelah zoospora berhenti bergerak, akan terjadi per-kecambahan bila lingkungan mengun-tungkan; sebaliknya apabila keadaan lingkungan tidak menguntungkan, maka akan dibentuk struktur istirahat yaitu berbentuk kista (Manohara, 1988). Miselia yang berasal dari perkecambahan zoospora dapat lang-sung menginfeksi tanaman melalui luka, lubang alami (stomata misalnya) atau menginfeksi secara langsung setelah meningkatkan potensial ino-kulumnya terlebih dahulu.

Kemampuan patogen bertahan hidup pada sisa tanaman lada yang ada di permukaan maupun di dalam tanah mempunyai peranan penting sebagai sumber inokulum. Propagul jamur P.

capsici dapat bertahan hidup selama 20

minggu di dalam tanah dengan kelengasan 100% kapasitas lapang, tanpa adanya tanaman inang. Di dalam jaringan tanaman terinfeksi seperti daun dan batang, jamur tersebut dapat bertahan hidup masing-masing selama 11 – 13 minggu dan 8 – 10 minggu (Manohara, 1988). Oleh sebab itu sebaiknya bagian tanaman sakit yang telah mati jangan dibiarkan di lapang, karena dapat merupakan sumber inokulum.

Perkembang biakan secara seksual terjadi apabila terdapat dua jenis tipe jodoh yang sesuai/serasi bertemu, yang selanjutnya akan menghasilkan oospora. Penelitian di laboratorium membuktikan bahwa oospora dibentuk dalam keadaan gelap secara in vitro, pada kisaran suhu 16 - 28o C; dan secara in vivo, oospora dapat dibentuk pada batang, akar dan daun lada (Wahyuno dan Manohara, 1995a). Struktur dinding sel oospora yang relatif tebal dan keras memungkinkan oospora dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Oospora ditemukan pada kotoran siput dan ternyata tetap hidup walaupun telah melalui sistem pencernaan siput (Kueh dan Khew

dalam Anandaraj, 2000). Dua jenis

tipe jodoh telah ditemukan terdapat di Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur (Manohara et al., 1991, Manohara dan Sato, 1992). Di daerah tersebut, kemungkinan sudah terjadi perkawinan yang menghasilkan strain atau ras baru yang lebih ganas dari induknya, untuk itu diperlukan pengamatan lebih lanjut. Secara skematis siklus hidup jamur P. capsici diuraikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Siklus hidup P. capsici.

PENGENDALIAN

Semua jenis lada yang umum dibudidayakan di Indonesia, bersifat rentan terhadap serangan P. capsici. Sampai saat ini belum ada varietas yang resisten, beberapa varietas lada yang dilaporkan bersifat toleran adalah Natar 1, Petaling 2, Chunuk dan Lampung Daun Kecil (Nuryani et al., 1993). Sifat resistensi terhadap jamur tersebut dimiliki oleh jenis lada liar. Perakitan lada hibrida dilakukan dengan cara mengawinkan varietas lada liar dengan lada budidaya. Saat ini telah dihasilkan kurang lebih 20 nomor yang menunjukkan sifat tahan terhadap penyakit BPB pada tingkat uji rumah kaca. Selanjutnya pengujian lapang dari nomor-nomor tersebut sedang dilakukan di daerah endemik panyakit BPB di Lampung (Setiyono et al., 2001).

Alternatif pengendalian lainnya yang sedang dikembangkan adalah dengan melakukan induksi ketahanan bibit lada, menggunakan jamur

Fusarium non patogenik yang berasal

dari risosfera tanaman panili. Penelitian yang dilakukan pada tahap rumah kaca yaitu merendam setek lada dalam suspensi jamur Fusarium non patogenik (FoNP) selama 60 menit, hasilnya setek yang direndam dalam

FoNP dapat terhindar dari serangan P.

capsici sebesar 62,3 - 68,7% (Noveriza et al., 2005a). Di samping itu jamur Glomus spp. (mikoriza) dan T. harzianum yang berasal dari risosfera

tanaman lada ternyata dapat juga melindungi bibit lada terhadap serangan P. capsici masing-masing

sebesar 52% dan 80% (Noveriza et al., 2005b; Noveriza dan Darwati, 2005). Penelitian lebih lanjut tentang mekanisme induksi dan ketahanannya di lapang sedang dilakukan.

Pada kondisi lapang, kebun lada yang baik harus mempunyai saluran drainase dan parit keliling, sehingga tidak ada air yang tergenang di dalam kebun. Adanya air yang tergenang merupakan tempat atau kondisi yang baik untuk pertumbuhan dan perkem-angan jamur P. capsici.

Penggunaan tajar/tegakan hidup seperti dadap cangkring (Erythrina

fusca Lour (Syn. E. glauca Willd; E. ovalifolia Roxb.) atau gamal (Gliricidiae maculata) sangat dianjur-kan karena budidaya lada dengan tiang panjat mati merupakan budidaya yang intensif dan membutuhkan input tinggi. Produksi tanaman lada dengan tajar telah dibuktikan tidak berbeda nyata dengan tiang panjat mati (Zaubin et al., 1990). Tanaman lada hanya mem-butuhkan 50 – 75% intensitas matahari (Wahid, 1984). Kelembaban lingkung-an pertlingkung-anamlingkung-an lada dapat diatur denglingkung-an cara melakukan pemangkasan cabang-cabang tajar secara berkala sehingga membuat lingkungan tidak sesuai untuk perkembangan penyakit BPB. Biomas hasil pangkasan tajar dapat sebagai makanan ternak atau dibenamkan untuk meningkatkan kesuburan tanah, merangsang pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme tanah yang berguna seperti mikoriza dan rhizobium (Trisilawati, 1999) serta meningkatkan populasi mikroorganime yang bersifat

antagonis terhadap P. capsici

(Manohara et al., 1994a).

Pengendalian secara biologi/ hayati menggunakan sisa tanaman seperti padi, palawija, dan serasah tajar yang dibenamkan ke dalam tanah ternyata dapat menekan serangan BPB (Kasim, 1985). Hal sebaliknya terjadi bila pemberiannya dilakukan sebagai mulsa atau penutup tanah, intensitas BPB akan meningkat sebesar 27% (Kasim, 1984). Jamur tanah seperti

Trichoderma harzianum, merupakan

musuh alami dari P. capsici. Hasil penelitian mengungkapkan, dengan aplikasi jamur T. harzianum ternyata dapat menekan intensitas serangan BPB sekitar 50% (Manohara et al., 2003; Wahyuno et al., 2003).

Pemupukan tanaman lada sebaiknya mempunyai 2 tujuan yaitu meningkatkan produksi dan kesehatan tanaman. Komposisi pupuk NPK yang baik bagi ketahanan tanaman lada terhadap serangan P. capsici adalah 1:2:2 ; 1:3:3 atau 1:3: 4 (Zaubin et al., 1995). Hasil penelitian Manohara dan Kasim (1996) mengungkapkan bahwa pemupukan dikuti dengan tindakan kultur teknis (saluran drainse dan parit keliling, pemangkasan tajar, pembuangan sulur cacing dan sulur gantung, penyiangan terbatas, pemangkasan cabang tanaman lada bagian bawah) dapat menekan laju infeksi P. capsici sebesar 50%.

Penyiangan terbatas (bobokor) dilakukan di sekeliling tanaman lada sebatas kanopi tanaman. Hindari penyiangan bersih dengan tujuan untuk menghambat penyebaran jamur

penyebab BPB pada waktu musim hujan. Adanya rumput atau tanaman sela diantara tanaman lada, akan menghambat penyebaran propagul patogen. Hasil pengamatan Manohara

et al. (1994a), risosfera (permukaan

akar) tanaman palawija, padi gogo, bawang-bawangan atau temu-temuan, banyak dihuni oleh jamur antagonis terhadap P. capsici. Disamping itu, eksudat tanaman bawang putih dan bawang kucai ternyata mengandung senyawa yang dapat menghambat dan mematikan jamur patogen tersebut (Manohara et al., 1994b). Pengamatan pada kebun lada di Lampung yang dicampur dengan tanaman kopi, ternyata intensitas serangan BPB menurun sebesar 3% (Kasim, 1990). Daun-daun cengkeh kering atau ampas sisa sulingan bunga cengkeh dapat menekan pertumbuhan dan perkem-bangan BPB (Wahyuno et al., 1996). Berdasarkan pengamatan di atas, disarankan menanam tanaman sisipan/sela seperti kopi dan cengkeh diantara tanaman lada.

Strategi pengendalian

Fluktuasi harga lada yang terjadi cukup tajam sehingga pada saat harga jatuh seringkali petani lada tidak dapat membeli sarana produksi. Oleh sebab itu dianjurkan untuk melakukan budidaya lada dengan menggunakan tajar yang diintegrasikan dengan ternak, menanam penutup tanah (A.

pintoi) dan pagar keliling dengan

tanaman hidup. Cara tersebut merupakan Pengendalian Hama Ter-padu/PHT (temasuk penyakit BPB). dari budidaya lada ramah lingkungan

dan berkesinambungan. Pengendalian secara kimiawi dengan fungisida sistemik atau bubur bordo, dilakukan pada saat intensitas serangan patogen BPB tinggi, dengan tujuan menekan perkembangan jamur P. capsici.

Khusus untuk penggunaan bubur bordo dengan cara penyiraman, harus diikuti dengan aplikasi T. harzianum, 2 - 4 minggu kemudian.

Strategi pengendalian penyakit BPB dibagi menjadi dua macam yaitu : (1) sebelum menanam lada, dan (2) setelah ada pertanaman lada.

Sebelum menanam lada

Sejarah jenis-jenis tanaman yang pernah ditanam di daerah yang akan ditanami lada perlu ditelusuri/diketahui terlebih dahulu (5 tahun terakhir), karena tanaman karet, coklat, kelapa, kayu manis, panili, jambu mente, sirih, cabe jawa dan kemukus dapat sebagai inang alternatif P. capsici (Kasim dan Prayitno, 1991). Apabila daerah yang akan digunakan pernah ditanami tanaman tersebut di atas, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah : Menanam varietas lada yang toleran

terhadap penyakit BPB.

Mempergunakan setek sehat (bebas jamur P. capsici). Pengambilan setek panjang, disarankan langsung dimasukan dalam keranjang. Bila melakukan persemaian/pembibitan maka media tanah yang digunakan harus bebas jamur patogen, dan sebaiknya diberi starter agen hayati (T. harzianum).

Gunakan tajar seperti dadap atau glirisidia, yang selanjutnya diikuti dengan pemangkasan secara teratur

Bila dilakukan tanam langsung (menggunakan setek 7 ruas) maka tanah yang dikeluarkan dari pembuatan lubang tanam, dibolik-balik, diikuti pembenaman bahan organik seperti sisa tanaman padi, kacang-kacangan, jagung, serasah alang-alang atau pupuk kandang dan ditambah starter agen hayati T.

harzianum.

Kebun lada yang baik harus mempunyai saluran drainase (lebar 20 cm, dalam 20 cm) dan parit keliling (lebar 30 cm, dalam 40 cm), sehingga tidak ada air yang tergenang di dalam kebun.

Membuat pagar keliling dengan tanaman hidup yang bermanfaat untuk membatasi lalu lintas orang/ternak ke dalam kebun. Disarankan menggunakan rumput gajah yang berfungsi sebagai makanan ternak.

Di antara tanaman lada ditanam penutup tanah (A. pintoi), yang selanjutnya diikuti perlakuan bobokor atau penyiangan terbatas, yaitu hanya di sekitar pangkal batang (berbentuk piring).

Melakukan pangkas bentuk tanaman lada, membuang sulur cacing dan sulur gantung yang tidak berguna dan pemupukan inorganik dan organik sesuai anjuran.

Setelah ada pertanaman lada

Tanaman lada telah ada/ditanam di kebun, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah :

Perbaikan kultur teknik

Membuat pagar keliling dengan tanaman hidup seperti rumput gajah atau tanaman yang dapat digunakan sebagai makanan ternak; dan tidak membiarkan ternak peliharaan berkeliaran di dalam kebun.

Membuat/memperbaiki saluran

drainase dan parit keliling

Membuang sulur cacing dan sulur gantung yang tidak berguna

Memotong/mengikat cabang

tanaman lada yang berada di dekat permukaan tanah sedemikan rupa, agar pangkal batang tidak terlalu lembab terutama pada musim hujan sehingga dapat terhindar dari serangan P. capsici.

Tanah di antara tanaman lada jangan dibiarkan bersih (gundul), sebaiknya ditanami dengan tanaman berguna atau rumput penutup tanah seperti A.

pintoi. Penyiangan rumput dilakukan

secara terbatas (bobokor). Apabila rumput/penutup tanah sudah tinggi/ tebal sebaiknya dipangkas untuk dijadikan makanan ternak atau sumber bahan organik/kompos. Pada tanah miring (lereng) yang

tanaman penutup tanahnya sedikit (agak gundul) dianjurkan membuat rorak (panjang 1 m, lebar 20 cm, dalam 30 cm) dengan jumlah seperlunya, untuk mengurangi laju aliran air di permukaan tanah saat hujan. Pangkasan tajar diletakan dalam rorak itu, diberi dekomposer serta Trichoderma spp. Selanjutnya dapat digunakan sebagai pupuk untuk

tanaman lada setelah proses dekomposisi selesai.

Pemupukan inorganik dan organik dilakukan sesuai anjuran. Apabila menggunakan tajar maka seminggu sebelum pemupukan, cabang-cabang tajar harus dipangkas.

Aplikasi starter agen hayati (T.

harzianum).

Alat pertanian bekas dipakai pada tanaman sakit tidak langsung dipakai pada tanaman sehat, tetapi dibersihkan/dicuci terlebih dahulu. Tindakan pengendalian hayati dan kimiawi

Agen hayati (T. harzianum)

diaplikasikan pada awal musim hujan bersamaan dengan pemupukan organik. Pemberian bahan organik secara berkala dengan cara dibenamkan sangat diperlukan untuk konservasi agen hayati (Manohara. et

al., 2004). Bahan organik tersebut

terdiri dari alang-alang, sisa tanaman jagung, palawija atau hasil pangkasan tajar dan rumput penutup tanah. Apabila dijumpai ada tanaman yang

menunjukkan gejala BPB: bila gejala telah lanjut, tanaman dibongkar dan dibakar di tempat, tanah bekas tanaman sakit disiram bubur bordo, buat parit pemisah antara tanaman sakit dan tanaman sekelilingnya. Tanaman sekeliling-nya disarankan diaplikasi dengan fungisida sistemik berbahan aktif metalaxyl, folirfos atau campuran salah satu dari dua bahan aktif tersebut dengan dengan senyawa yang bersifat racun kontak, misal copper oxychloride, mancozeb

(Wahyuno dan Manohara, 1995b) dan lain-lainnya seperti Folirfos 400 AS, Alliette 80WP atau Ridomil 2 G atau disiram dengan bubur bordo. Aplikasi bubur bordo harus diikuti dengan aplikasi agen hayati.

KESIMPULAN

Jamur P. capsici merupakan penyebab penyakit busuk pangkal batang (BPB) tanaman lada. Jamur tersebut merupakan jamur tular tanah, mampu membentuk struktur istirahat yang dapat bertahan hidup dalam waktu lama.

Sampai saat ini belum ada varietas lada yang resisten terhadap penyakit BPB. Balai Penelitian anaman Rempah dan Obat (Balittro) telah memperoleh nomor-nomor hibrida harapan tahan BPB, saat ini sedang diuji lapang di daerah endemik penyakit tersebut.

Pada dasarnya jamur P. capsici (penyebab BBP) merupakan patogen yang sulit diberantas, tetapi kerugian akibat penyakit ini dapat ditekan dengan melakukan budidaya lada yang tepat dan benar. Pengendalian terpadu dilakukan melalui bahan tanaman, budidaya yang efisien dan ramah lingkungan, dan pengelolaan tanaman terpadu meliputi pemanfaatan musuh alami dan teknologi konservasinya.

Integrasi ternak dalam budidaya lada akan meningkatkan efisiensi budidaya dan pendapatan petani.

DAFTAR PUSTAKA

Anandaraj, M., 2000. Diseases of black pepper. In Ravindran, P.N. (Ed.),

black Pepper Piper nigrum.

Harwood Academic Publishers Kasim, R., 1984. Pengaruh residu

tanaman terhadap perkembangan penyakit busuk pangkal batang pada tanaman lada. Pembr. Littri IX: 17-22.

Kasim, R., 1985. Pengaruh residu tanaman terhadap perkembangan penyakit busuk pangkal batang (Phytophhtora palmivora Butler) pada tanaman lada. Tesis Magister Sains, Fakultas Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.

Kasim, R., 1990. Pengendalian penyakit busuk pangkal batang secara terpadu. Bull. Tanaman Industri 1 : 16-20.

Kasim, R. dan Prayitno, 1991. Inang pengganti Phytophthora capsici asal tanaman lada. Pros. Seminar Sehari Penanggulangan Masalah Lada di Lampung. Bandar Lampung, 19 September 1991. Manohara, D. dan M. Machmud, 1986.

Proses infeksi Phytophthora palmivora (Butl.) pada daun lada

(Piper nigrum L.). Pembr. LPTI. 11:60-66.

Manohara, D., 1988. Ekologi

Phytophthora palmivora (Butler)

penyebab penyakit busuk pangkal batang (Piper nigrum). Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana, IPB. Bogor.

Manohara, D., Soetopo, D. dan Sukardi, K., 1990. Masalah hama

dan penyakit lada di daerah Kalimantan Barat.

Manohara, D., Shimanuki, T., Sato, N. and Oniki, M., 1991. Kemungkinan reproduksi seksual antar isolate Phytophthora yang berasal dari tanaman lada. Pros. Kongres Nasional XI dan Seminar Ilmiah Perhimpunan Fitopatologi Indonesia. Maros, Ujung Pandang 24-26 September 1991: 66-71. Manohara, D. and Sato, N., 1992.

Physiological observation on Phytophthora isolats from black pepper. Indust Crops J. 4 (2): 14-19.

Manohara, D., Wahyuno, D. dan Sutrasman, 1993. Kajian tiga isolat

Phytophthora capsici asal lada,

cabe jawa dan sirih. Kongres XII dan Seminar Ilmiah Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, 6-8 September 1993. Yogyakarta 1993 : 942 – 947.

Manohara, D., Wahyuno, D. dan Sutrasman, 1994a. Penelitian mikroorganisme tanah dan pengaruhnya terhadap

Phytophthora capsici. Laporan Teknis, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat.

Manohara, D., Nuriani, H. dan Mulya, K., 1994b. The influence of exudates and extract of Liliaceae roots on the zoospore germination of Phytophthora capsici. J. of Spice and Medicinal Crops 2: 6-10. Manohara, D. dan Wahyuno, D., 1995.

dan pengaruhnya terhadap

Phytophthora capsici. Laporan Teknis Penelitian Penguasaan Teknologi Tanaman Rempah dan Obat, Cimanggu.

Manohara, D., dan Kasim, K., 1996. Teknik pengendalian penyakit busuk pangkal batang tanaman lada. Proc. Seminar Pengendalian Penyakit Utama Tanaman Industri Secara Terpadu. Bogor, 13 – 14 Maret.1996.

Manohara, D., Mulya, K., Wahyuno, D. dan Noveriza, R., 2003. Viabilitas Trichoderma harzianum pada berbagai formula dan efikasinya terhadap Phytophthora

capsici. Risalah Simposium Nasional Penelitian PHT Perkebunan Rakyat. Bogor, 17-18 September 2002.

Manohara, D.,Wahyuno, D., Mulya, K., Sutrasman dan Sudradjat, A., 2004. Pengendalian patogen penyakit busuk pangkal batang lada dengan cara pengelolaan tanaman. Laporan Hasil Penelitian Proyek PHT Perkebunan Rakyat. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat.

Muller, H. R .A., 1936. Het Phytophtora-voetrot van pepper (Piper nigrum L.) in Nederlandsch-Indie. Mededeelingen van het Instituut Voor Plantziekten no. 88:79pp.

Mulya, K., Manohara, D. dan Herawati, 1986. Kemungkinan terbawanya Phytophthora

palmivora oleh setek lada dan

penyediaan bibit sehat dengan perlakuan fungisida. Risalah seminar Ilmiah PFI. Gatra Penelitian Penyakit Tumbuhan dalam Pengendalian secara Terpadu.

Mulya, K., Manohara, D. dan Wahyuno, D., 2003. Status penyakit busuk pangkal batang lada di Bangka. Risalah Simposium Nasional Penelitian PHT Perkebunan Rakyat. Bogor, 17-18 September 2002.

Noveriza, R., Tombe, M., Rialdy, H. dan Manohara, D., 2005a. Aplikasi

Fusarium oxysporum non patogenik (FoNP) untuk menginduksi ketahanan bibit lada terhadap Phytophthora capsici. Bulletin Balittro Vol.XVI No.1:27-37.

Noveriza, R., Elvianti. S. and Manohara, D., 2005b. Induction of systemic resistance by non pathogenic fungi against foot rot disease of black pepper seedling under greenhouse condition. The 1st International Conference Crop Security, 20-22 September 2005 at Brawijaya University. Malang.

Unpublish.

Noveriza, R. And Darwati, I., 2005. Detection of secondary metabolites accumulation of black pepper plant against Phytophthora capsici

infection. The 1st International Conference Crop Security, 20-22

September 2005 at Brawijaya University. Malang. Unpublish. Nuryani, Y., Wahid, P. dan Hamid, A.,

1993. Usulan pelepasan varietas lada. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Bogor.

Rutgers AAL., 1915. Onderzoekingen over het outtiijdig ofsterterven van peperanken in Nederlandsch-Indie I Overzicht der vroegere onder zoekingen. Mededeelingen van het Laboratorium Voor Plantziekten No. 18: 28 p.

Soepartono, 1953. Penyakit foot-rot pada lada. Teknik Pertanian, Tahun ke II, 9: 302.

Setiyono, R.T., Nursalam, S., Wahyuni, S., Bermawie, N. dan Darajat, J., 2001. Perakitan dan evaluasi varietas lada terhadap hama penyakit. Laporan Teknis Penelitian Bagian Proyek Penelitian Tanaman Rempah dan Obat APBN Tahun 2001. Badan Litbang Pertanian, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. Trisilawati, O., 1999. Potensi

biofertilizer untuk meningkatkan efisiensi pemupukan pada tanaman lada. Laporan Bulan Juni, 1999. Balittro.

Wahid, P., 1984. Pengaruh naungan dan pemupukan terhadap pertum-buhan dan produksi tanaman lada (Piper nigrum L.) Disertasi pada Fakultas Pasca Sarjana IPB, Bogor.

Wahyuno, D., dan Manohara, D., 1995a. Pembentukan oospora

Phytophthora capsici pada jaringan

lada. Hayati. 2: 46-48.

Wahyuno, D. dan Manohara, D., 1995b. Pengaruh in vitro faktor fisik dan kimia terhadap

Phytophthora capsici Leonian. Buletin Hama dan Penyakit Tumbuhan, IPB. 8:9-18.

Wahyuno, D., Manohara, D., Suparman, U. dan Sudradjat, A., 1996. Pengendalian penyakit busuk pangkal batang lada dengan tepung cengkeh. Pros. Seminar Pengendalian Penyakit Utama Tanaman Industri Secara Terpadu. Bogor 13-14 Maret 1996 : 155-159.

Wahyuno, D., Manohara, D. dan Mulya, K., 2003. Peranan bahan organik pada pertumbuhan dan daya antagonisme Trichoderma

harzianum dan pengaruhnya terhadap Phytophthora capsici. J. Fitopatologi Indonesia. 7:76-82. Zaubin, R., Nuryani, Y. dan Wahid, P.,

1990. Penggunaan berbagai jenis panjatan untuk tanaman lada di Bangka. Pembr. Penel. Tan. Industri. XV (4): 137-141.

Zaubin, R., Hidayat, A. dan Sesda, M., 1995. Effect of NPK composition on the growth and health of black pepper. Journal of Spice and Medicinal Crops 3 (2): 51-55.