UCAPAN TERIMA KASIH

Media Konservasi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para pakar yang telah berdedikasi sebagai penelaah ilmiah untuk tulisan pada volume ini :

1. Haryanto R. Putro, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB 2. Rinekso Soekmadi, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB 3. Arzyana Sunkar, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB 4. Burhanuddin Masy’ud, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB

Media Konservasi Vol. 15, No. 3 Desember 2010 : 107 – 114

PENYUSUNAN INDEKS KINERJA POLISI KEHUTANAN BALAI KONSERVASI

SUMBER DAYA ALAM

(Formulation of Forest Ranger Performance Index in Natural Resources Conservation Agency)

S

ITIA

SIYATUN1),

A

RZYANAS

UNKAR2) DANH

ARDJANTO3) 1) Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Tengah 2)Bagian Manajemen Kawasan Konservasi, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Kampus Darmaga Bogor 16680 Indonesia

3) Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Kampus Darmaga Bogor 16680

Indonesia

Diterima 30 September 2010/Disetujui 11 November 2010

ABSTRACT

Forest ranger is one of Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) human resources that is assigned the job to protect and secure forests. They played very important role within The Ministry of Forestry. As civil servant, forest ranger is evaluated using Performance Appraisal and Credit Unit. On average, they achieved higher job rank in more than four year, which is thought to be too long. A method to enhance their performance is thus necessary. The research objective was to formulate performance index for four levels of forest ranger's namely: junior forest ranger, forest ranger, senior forest ranger, and supervisor of forest ranger. The research was conducted in two BKSDA, in the Provinces of Central Java and Special Region of Yogyakarta. The performance was determined using (i) criteria and indicators, (ii) weighted indicators and (iii) performance index’s limit as requirement for promotion. The criteria and indicators were set fixed from forest ranger’s duty, then indicator's values were defined by using Analytical Hierarchy Process’s (AHP) assessed by experts. Performance index has five performance criteria: educational background; conducting forest protection and security operation; conducting oversight of forest products, floras and faunas circulation; professional capacity building; and carrying out complementary activities. Each of these criteria had indicators which the amount depended on the rank of forest ranger. Results of the Performance Index for each forest ranger’s level were 111 for junior forest ranger, 213 for forest ranger, 125 for senior forest ranger, and 72 for supervisor of forest ranger.

Keywords: forest ranger, human resources, performance index, criteria, indicator value

PENDAHULUAN

Pengamanan kawasan hutan dari berbagai gangguan merupakan bagian dari tugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola kawasan konservasi in-situ dan konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam maupun di luar kawasan konservasi (Permenhut No. P.02/Menhut-II/2007). Pelaksanaan tugas pokok tersebut dilaksanakan oleh sumber daya manusia pendukung BKSDA yang terdiri dari pejabat struktural, pegawai non structural dan pejabat fungsional yang salah satunya adalah polisi kehutanan (polhut).

Polhut mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan (Kepmenhut No. 347/Kpts-II/2003). Hal ini menunjuk-kan bahwa keberhasilan penanganan terhadap gangguan kawasan sangat bergantung kepada peran polhut sebagai ujung tombak di lapangan. Namun pada kenyataannya, kinerja mereka masih dianggap rendah dengan melihat kenyataan bahwa gangguan kawasan masih seringkali terjadi. Sebagai contoh, di wilayah kerja BKSDA Jawa Tengah masih terjadi pencurian kayu, perambahan kawasan, pengambilan air dari dalam kawasan, kebakaran lahan, dan hilangnya pal batas (BKSDA

Jateng 2009) dan masih ditemukan adanya perladangan dan pemukiman liar di wilayah kerja BKSDA Yogyakarta (BKSDA Yogyakarta 2009). Kinerja seorang polhut dianggap normal apabila dia naik pangkat setiap empat tahun sekali (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002). Data BKSDA Jawa Tengah dan Yogyakarta menunjukkan bahwa rata-rata kenaikan pangkat polhut lebih dari empat tahun (BKSDA Jateng 2009; BKSDA Yogyakarta 2009), sehingga diperlukan sebuah upaya untuk memotivasi polhut agar dapat meningkatkan kinerjanya yang akan memberikan dampak positif bagi kawasan. Salah satunya adalah dengan merumuskan sebuah penilaian kinerja yang dapat mempermudah kenaikan pangkat/ jabatan polhut dengan menggunakan kriteria serta indikator yang merupakan tugas pokok dari polhut.

Selama ini, kinerja polhut dinilai dari DP3 dan angka kredit yang memiliki kelemahan dalam hal nilai butir kegiatan yang terlalu kecil (kecuali untuk kegiatan yang termasuk pengembangan profesi kegiatan penunjang dan pelatihan) yang menyebabkan polhut kurang termotivasi untuk melaksanakannya. Selain itu juga diperlukan prosedur tertentu untuk melaksanakan sistem tersebut. Indeks kinerja merupakan sistem penilaian kinerja polhut yang besaran indeksnya berasal dari pakar serta mudah dilakukan polhut. Penyusunan indeks kinerja ini menggunakan kriteria dan indikator

Penyusunan Indeks Kinerja Polisi Kehutanan

sesuai dengan tugas pokok polhut, sehingga mengumpul-kan indeks kinerja berarti juga mengumpulmengumpul-kan angka kredit. Indeks kinerja merupakan kompilasi bukti kegiatan polhut setiap hari yang dicatat dalam buku saku polhut. Pelaksanaan indikator - indikator dalam indeks kinerja tidak memerlukan surat perintah tugas dari atasan langsung polhut, sehingga seorang polhut dapat melak-sanakan indikator-indikator yang sesuai untuk jenjang jabatannya menurut kebutuhan dan kepentingannya. Polhut bebas memilih indikator yang mempunyai indeks tinggi agar cepat memperoleh jumlah minimal indeks yang dipersyaratkan untuk dapat mengajukan usul kenaikan pangkat/jabatan. Akan tetapi, bukti otentik bahwa indikator tersebut telah dilaksanakan harus ada, misalnya berupa laporan, daftar hadir peserta (untuk kegiatan ceramah di masyarakat) dan sebagainya. Kemudahan dalam melaksanakan model indeks kinerja diharapkan dapat memotivasi polhut untuk meningkatkan kinerjanya dan mampu mencerminkan prestasi kerja polhut. Polhut yang mempunyai indeks kinerja tinggi berarti polhut tersebut rajin melaksanakan tugas pokoknya, sehingga akan mempunyai nilai tinggi juga untuk DP3 terutama pada unsur prestasi kerja, sekaligus akan mampu mengumpulkan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun indeks kinerja polhut BKSDA (untuk empat jenjang jabatan polhut yaitu polhut pelaksana pemula, polhut pelaksana, polhut pelaksana lanjutan dan polhut penyelia) dengan kriteria dan indikator berdasarkan tugas pokok polhut seperti tercantum dalam Kepmenhut No. 347/Kpts-II/2003, melalui : (a) Penentuan kriteria dan indikator sebagai dasar penyusunan indeks kinerja polhut untuk setiap jenjang jabatan polhut; (b) Penentuan bobot indikator untuk setiap jenjang jabatan polhut; (c) Penentuan batas minimal indeks kinerja sebagai prasyarat kenaikan jenjang pangkat/ jabatan fungsional polhut, dan (d) Penentuan strategi implementasi indeks kinerja di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah dan BKSDA Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap pertama pada bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Maret 2010 berupa pengumpulan data dari pakar untuk memperoleh besaran indeks kinerja setiap kriteria dan indikator. Tahap kedua pada bulan Mei 2010

berupa verifikasi model indeks kinerja oleh polhut dari kedua BKSDA tersebut.

Data yang dikumpulkan dapat dibedakan menjadi dua yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder: diperoleh dari hasil penelitian, buku referensi, jurnal dan bahan-bahan lain yang mendukung. Adapun data primer diperoleh dari dua sumber utama, yakni : (1) stakeholder (pakar) berupa perbandingan tingkat kepentingan butir-butir kegiatan polhut, sebagai dasar penghitungan bobot tiap butir kegiatan. Penentuan pakar (19 orang) dilakukan dengan cara purposive sampling (Nasution 2007; Neuman 2006; Sumarsono 2004), dengan memper-timbangkan keahlian dan kompetensi pakar dalam bidang kepolisian kehutanan. Stakeholder (pakar) dalam penelitian ini adalah Biro Kepegawaian Departemen Kehutanan cq Bagian Jabatan Fungsional serta Bagian Rencana dan Pengembangan Pegawai; Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan (PPH) cq Sub Direktorat Polhut dan PPNS; Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan Ditjen PHKA, Balai KSDA; Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah cq Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Pakar terdiri atas 16 laki-laki dan tiga perempuan, empat orang merupakan pejabat eselon III, 11 pejabat eselon IV dan empat orang non eselon, tiga orang di antaranya adalah anggota tim penilai polisi kehutanan. Sebaran usia pakar antara 34 – 55 tahun dengan masa kerja antara 9 sampai 28 tahun. (2) Polhut sebagai responden untuk verifikasi model indeks kinerja, ditentukan dengan cara sensus (Nasution 2007) yaitu semua polhut BKSDA Jateng dan Yogyakarta dijadikan responden. Total responden berjumlah 36 orang, semuanya laki-laki, terdiri atas polhut pelaksana pemula (2 orang), polhut pelaksana (10 orang), dan polhut pelaksana lanjutan (24 orang). Responden berusia antara 27 – 55 tahun, dengan masa kerja antara 2 – 28 tahun.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis melalui 4 tahapan sebagai berikut:

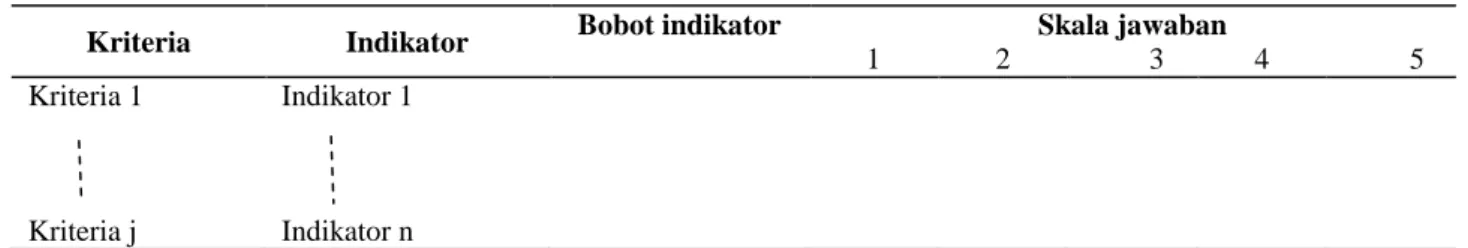

1. Penyusunan hierarki kriteria dan indikator, menggunakan metode Proses Hierarki Analitik (PHA) (Saaty 1991) (Gambar 1). Skema hierarki dibuat untuk setiap jenjang jabatan, sehingga terdapat empat skema hierarki untuk empat jenjang jabatan polhut. Setiap tujuan terdiri atas beberapa kriteria, dan setiap kriteria dapat terdiri dari beberapa indikator yang merupakan kelompok kegiatan yang setara.

Media Konservasi Vol. 15, No. 3 Desember 2010 : 107 – 114

Gambar 1. Hierarki kriteria dan indikator penyusunan indek kinerja.

2. Indeks kinerja polhut, disusun menggunakani patokan atau standar kinerja berdasarkan masukan/ penilaian para pakar dan disetarakan dengan nilai angka kredit pada petunjuk teknis (juknis) polhut. 3. Kriteria kinerja, menggunakan kelompok-kelompok

kegiatan utama dan penunjang polhut yang ter-cantum dalam Kepmenhut No. 347/Kpts-II/2003, terdiri dari lima kriteria yaitu (1) pendidikan, (2) perlindungan dan pengamanan hutan, (3)

peng-awasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa, (4) pengembangan profesi, serta (5) pendukung kegiatan kepolisian kehutanan.

4. Penilaian kriteria dan indikator, ditentukan menggunakan prinsip kerja PHA yaitu perbandingan berpasangan (Dermawan 2009; Marimin 2004; Saaty 1991), menggunakan skala 1 – 9 (Tabel 1). Nilai perbandingan A dengan B adalah satu dibagi dengan nilai perbandingan B dengan A.

Tabel 1. Skala utama model PHA Intensitas kepentingan/

tingkat preferensi Definisi Keterangan

1 Equal importance Kriteria/indikator A sama penting dengan kriteria/indikator B

3 Moderate importance A sedikit lebih penting dari B 5 Strong importance A jelas lebih penting dari B 7 Very strong importance A sangat jelas lebih penting dari B 9 Extreme importance A mutlak lebih penting dari B 2, 4, 6, 8 Nilai kompromi atas nilai-nilai

di atas

Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan

Sumber : Saaty 2000 dalam Dermawan 2009; Saaty 1983 dalam Marimin 2004; Saaty 1991. Dalam melakukan penilaian setiap pakar

member-kan penilaian berupa perbandingan kepentingan antar kriteria/indikator pada empat jenjang jabatan polhut. Hasil pembandingan pakar pada kriteria dan indikator dimasukkan dalam matriks agar dapat diolah untuk menentukan bobot relatifnya. Bobot relatif kriteria dan indikator ditentukan dengan bantuan perangkat lunak Expert Choice 2000, sehingga hasilnya merupakan bobot gabungan dari 19 orang pakar. Bobot indikator yang dihasilkan telah memperhitungkan besaran indeks kriteria pada jenjang tersebut, sehingga hasil yang diperoleh proporsional untuk setiap indikator sesuai perbandingan tingkat kepentingan yang diberikan pakar.

Setelah dilakukan analisis data dengan pemberian bobot relative indeks kinerja, maka dilanjutkan dengan uji validitas model indeks kinerja (Wirawan 2009), sebagai berikut:

a. Model indeks kinerja diujicobakan pada semua polhut yang dinilai.

b. Instrumen berupa kuesioner kriteria dan indikator kinerja dengan masing-masing kriteria/indikator telah memperoleh penilaian dari pakar, kemudian disusun seperti Tabel 2.

c. Setiap polhut yang menjadi responden diminta memberikan penilaian untuk setiap kriteria/ indikator pada kuesioner tersebut dengan cara memberi tanda cek (√) di bawah angka pada skala jawaban.

Tujuan

Kriteria

Indikator Penyusunan

Indeks Kinerja

Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3

Indikator 1 Indikator 2 dst Indikator 1 Indikator 2 dst Indikator 1 Indikator 2 dst

Penyusunan Indeks Kinerja Polisi Kehutanan

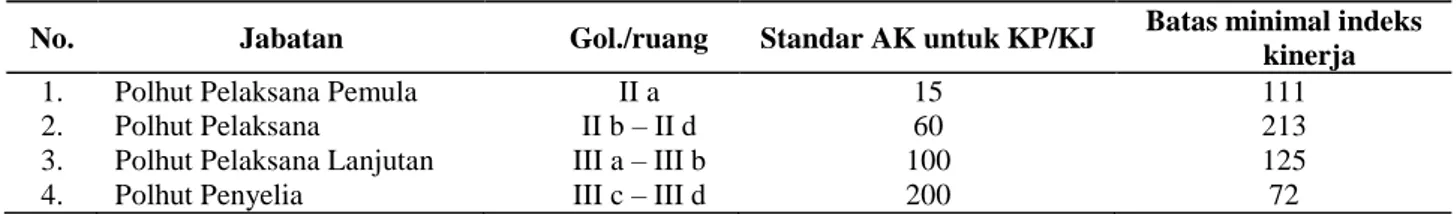

Tabel 2. Penilaian kriteria dan indikator untuk uji coba instrument/model indeks kinerja

Kriteria Indikator Bobot indikator Skala jawaban

1 2 3 4 5

Kriteria 1 Indikator 1

Kriteria j Indikator n

Keterangan : 1: Tidak dapat diterima; 5: Dapat diterima; 2, 3, 4: nilai di antaranya.

d. Jawaban dari responden ditabulasikan ke dalam Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Tabulasi data uji coba

Responden Skor yang diberikan responden untuk setiap indikator kinerja

01 02 03 04 05 06 07 08 09 .. n

1

m

e. Korelasi antara skor setiap butir indikator dihitung dengan menggunakan perangkat lunak Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 16.

f. Validitas = (r-hitung) – (r-tabel). r-tabel diperoleh dengan terlebih dahulu menghitung df (degree of freedom = derajat kebebasan). df = n – k. n adalah jumlah responden, k adalah banyaknya butir pertanyaan dalam suatu variabel. Setelah df diketahui, r-tabel dapat diketahui (Nugroho 2005). g. Nilai korelasi positif tinggi menunjukkan bahwa

indikator mempunyai validitas yang tinggi dan sebaliknya. Jika korelasi suatu indikator mempunyai nilai kurang dari 0,3 maka indikator kinerja dinyatakan tidak valid/sahih.

Uji reliabilitas instrumen (Nugroho 2005) digunakan perangkat lunak SPSS 16. Instrumen dinyatakan reliabel atau stabil jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60.

HASIL DAN PEMBAHASAN Indeks Kinerja

Hasil analisis diketahui bahwa Indeks kinerja berkisar antara 0 – 1, dimana besarannya menunjukkan tingkat prioritas dan prosentase kriteria/ indikator tersebut bagi setiap jenjang jabatan. Gambar 2 menunjukkan indeks kinerja untuk kriteria kinerja. Bagi seorang polhut pelaksana pemula kriteria kinerjanya lebih diutamakan melakukan kegiatan yang berorientasi pada fisik bukan pada kemampuan kognitif. Hal ini ditunjukkan oleh indeks >0,4 atau lebih dari 40% seluruh kegiatannya adalah melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, dan indeks sedikit di atas 0,25 atau lebih 25% adalah melaksanakan kegiatan

pengawasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa. Kondisi serupa dijumpai pada polhut pelaksana.

Sebaliknya, kriteria yang lebih mengutamakan kemampuan penalaran seperti pendidikan (Gambar 3) dan pengembangan profesi, lebih diutamakan dilaksana-kan oleh polhut penyelia (indeks > 0,5 atau lebih 50% dari seluruh kegiatannya adalah untuk dua kriteria tersebut). Polhut pelaksana lanjutan (bisa berlatar belakang SLTA atau Sarjana) lebih diutamakan melaksanakan pendidikan (seperti polhut penyelia), selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, atau merupakan perpaduan antara kegiatan yang memerlukan penalaran dan kegiatan fisik.

Pakar berpendapat bahwa polhut pelaksana pemula lebih diutamakan untuk mengikuti pelatihan fungsional (indeks hampir mencapai 0,5 atau prosentasenya hampir 50% dari ketiga indikator). Hal tersebut berarti bagi seorang polhut dengan jenjang jabatan pelaksana pemula maka hal yang paling penting adalah keterampilan teknis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Sebaliknya untuk polhut penyelia lebih penting memperoleh pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi (indeks > 0,5), karena kegiatan pada jenjang jabatan tersebut lebih mementingkan pemikiran dan analisa, serta banyak berkoordinasi dengan pihak lain (mitra instansi) yang memerlukan seseorang dengan wawasan luas dan kemampuan intelektual yang tinggi. Dengan demikian diperlukan peningkatan kemampuan melalui pendidikan formal. Selain itu, dengan wawasan yang luas, polhut penyelia dan polhut pelaksana lanjutan akan mampu menganalisis permasalahan kawasan yang terjadi dan mengupayakan jalan pemecahannya.

Media Konservasi Vol. 15, No. 3 Desember 2010 : 107 – 114

Gambar 2. Indek kinerja untuk kriteria kinerja.

Gambar 3. Indek kinerja untuk kriteria pendidikan. Kinerja 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

0,45 Indek Kinerja Polhut

Pelaksana Pemula Indek Kinerja Polhut Pelaksana

Indek Kinerja Polhut Pelaksana Lanjutan Indek Kinerja Polhut Penyelia 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Tugas Belajar D3/D4/S1/S2 Sekolah Mandiri D3/D4/ S1/S2 dengan ijin belajar Pelatihan fungsional

Indek Kinerja Polhut Pelaksana Pemula Indek Kinerja Polhut Pelaksana

Indek Kinerja Polhut Pelaksana Lanjutan Indek Kinerja Polhut Penyelia

Penyusunan Indeks Kinerja Polisi Kehutanan

Pada kriteria melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan terdapat beberapa indikator yang dapat dikerjakan oleh keempat jenjang jabatan, di antaranya adalah melaksanakan patroli di kawasan konservasi, operasi fungsional/gabungan, melakukan penangkapan tersangka pada kegiatan patroli dan menjadi saksi. Sekalipun demikian, besaran indeks untuk setiap jenjang jabatan yang tidak sama menunjukkan bahwa setiap jenjang jabatan polhut memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang berbeda. Selain itu, terdapat pula indikator yang dapat dilaksanakan oleh dua jenjang jabatan yang berdekatan yang dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan tenaga polhut pada suatu unit kerja.

Penilaian pakar yang menghasilkan bobot indeks indikator lebih tinggi dibandingkan angka kredit pada juknis polhut (pada polhut pelaksana pemula dan polhut pelaksana) mengindikasikan bahwa kriteria ini sangat penting. Pelaksanaan indikator pada kriteria ini akan memberikan dampak positif pada kawasan, karena indikator pada kriteria ini merupakan kegiatan yang langsung terkait dengan perlindungan dan pengamanan kawasan. Oleh karena itu pakar memberikan penilaian lebih tinggi dengan harapan kriteria ini banyak dilaksanakan polhut.

Pada kriteria melaksanakan kegiatan pengawasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa, salah satu indikator yang dapat dilaksanakan oleh keempat jenjang jabatan, adalah melakukan patroli peredaran hasil hutan. Pakar berpendapat bahwa indikator tersebut paling utama dilaksanakan oleh polhut pelaksana pemula, karena lebih mementingkan fisik (indeks >0,4 atau 40% lebih dari seluruh kegiatan jenjang tersebut adalah untuk kegiatan patroli). Sedangkan untuk indikator yang melibatkan pihak lain, seperti koordinasi dengan mitra instansi, pemeriksaan di penangkar/eksportir, lebih diutamakan untuk dilaksanakan oleh polhut penyelia.

Pelaksanaan indikator pada kriteria ini memberikan dampak positif bagi kelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu indeks kinerja indikator-indikator pada kriteria ini mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan angka kredit pada juknis polhut pada semua jenjang jabatan polhut, agar memberikan motivasi bagi polhut untuk melaksanakannya.

Pembuatan karya tulis/ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan diedarkan secara nasional adalah indikator yang lebih dipentingkan oleh pakar di antara semua indikator pada kriteria pengembangan profesi. Penyebabnya adalah manfaat buku yang diterbitkan secara nasional dapat diambil oleh setiap polhut yang

membacanya di seluruh Indonesia, sehingga berdampak positif bagi pengembangan kepolisian kehutanan.

Kriteria pelaksanaan kegiatan pendukung kegiatan kepolisian kehutanan memiliki indikator yang sama untuk setiap jenjang jabatan, yang berarti dapat dilaksanakan oleh setiap jenjang jabatan. Indikator yang memperoleh penilaian tinggi dari pakar adalah mengajar/melatih di bidang kepolisian kehutanan, karena merupakan sarana untuk alih pengetahuan/teknologi. Polhut penyelia memiliki porsi mengajar/ melatih lebih besar dibandingkan dengan jenjang jabatan lainnya, sehingga dapat membimbing polhut pada jenjang jabatan yang lebih rendah dalam menangani permasalahan kawasan.

Verifikasi indeks kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kesahihan dan keandalan model indeks kinerja. Hasil olah data menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan dalam kuesioner memenuhi syarat validitas yaitu r-hitung lebih besar dari r-tabel, pada tingkat kepercayaan 95% (Nugroho 2005). Dengan demikian, model indeks kinerja sahih dan dapat digunakan. Hasil olah data reliabilitas menunjukkan seluruh pertanyaan memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 sehingga model indeks kinerja polhut ini bernilai baik dan dapat digunakan.

Setiap jenjang jabatan polhut memiliki batas minimal indeks kinerja sebagai prasyarat untuk dapat mengajukan usul penetapan angka kredit guna kenaikan pangkat/jabatan. Dasar penentuan batas minimal indeks kinerja ini adalah Kepmenpan Nomor 55/KEP/M.PAN/ 7/2003, dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pertimbangan yang digunakan adalah nilai indeks kinerja tiap kriteria dan indikator, jenjang jabatan polhut, serta selisih angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan. Contoh: untuk polhut pelaksana pemula, selisih angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan adalah 15. Indeks kinerja untuk kriteria melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan adalah 0,42 atau 42%, dikalikan 15 sama dengan 6,3. Angka kredit tiap butir kegiatan pada juknis dijumlahkan, demikian pula indeks kinerja hasil penilaian pakar. Angka-angka tersebut disetarakan, sehingga 6,3 (42% x 15) setara dengan 41,060. Kriteria yang lain disetarakan juga dengan cara yang sama, sehingga untuk seluruh kriteria pada jenjang jabatan polhut pelaksana pemula akan diperoleh angka 110,7 dibulatkan menjadi 111. Batas minimal indeks kinerja sebagai prasyarat kenaikan jenjang pangkat/jabatan fungsional polhut yang diperoleh dengan perhitungan seperti di atas dapat dilihat pada Tabel 4.

Media Konservasi Vol. 15, No. 3 Desember 2010 : 107 – 114

Tabel 4. Standar AK untuk KP/KJ dan batas minimal indeks kinerja untuk syarat mengajukan kenaikan pangkat/jabatan polhut

No. Jabatan Gol./ruang Standar AK untuk KP/KJ Batas minimal indeks

kinerja

1. Polhut Pelaksana Pemula II a 15 111

2. Polhut Pelaksana II b – II d 60 213

3. Polhut Pelaksana Lanjutan III a – III b 100 125

4. Polhut Penyelia III c – III d 200 72

AK: angka kredit, KP: kenaikan pangkat, KJ: kenaikan jabatan. Semakin tinggi pangkat/jabatan, batas indeksnya semakin kecil. Hal tersebut karena polhut dengan jabatan lebih tinggi lebih diutamakan mengerjakan indikator-indikator pada kriteria yang membutuhkan pemikiran yang mempunyai indeks kecil, sehingga sekalipun batas minimal indeksnya kecil, upaya untuk mencapainya sebanding dengan yang dilakukan oleh polhut dengan jenjang jabatan lebih rendah.

Strategi Implementasi Indeks Kinerja

Pelaksanaan indeks kinerja dapat memberikan manfaat seperti yang diharapkan apabila digunakan strategi tertentu. Beberapa di antaranya adalah pelaksanaan indikator utama dan pemilihan indikator kunci untuk setiap jenjang jabatan, serta penyediaan perangkat pendukung pelaksanaan indeks kinerja termasuk penyiapan aturan-aturan intern terkait indeks kinerja. Indikator utama adalah indikator yang merupakan tugas pokok polhut pada suatu jenjang jabatan. Setiap jenjang jabatan polhut memiliki indikator utama selain indikator jenjang jabatan setingkat di atas atau di bawahnya yang dapat dilaksanakan. Indikator kunci adalah indikator yang dapat dilaksanakan sekaligus dengan beberapa indikator lain. Masing-masing indikator kunci memiliki minimal satu indikator lain yang dilaksanakan bersamaan dengan indikator kunci (selanjutnya disebut indikator ikutan). Penyediaan perangkat pendukung meliputi bantuan peralatan lapangan.

Penyiapan aturan internal diperlukan agar pelaksanaan indeks kinerja berjalan sesuai koridor. Peraturan internal merupakan panduan pelaksanaan indeks kinerja agar bermanfaat seperti seharusnya. Peraturan ini mengikat hanya bagi polhut UPT yang mengimplementasikan indeks kinerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat diambil beberpa kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap kriteria memiliki indikator yang jumlahnya berbeda untuk setiap jenjang jabatan polhut. 2. Kriteria pendidikan dan melaksanakan

pengem-bangan profesi lebih utama dilaksanakan oleh polhut penyelia. Kriteria melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan serta melaksanakan

peng-awasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa lebih diutamakan dilaksanakan oleh polhut pelaksana pemula. Kriteria melaksanakan kegiatan pendukung hampir sama pentingnya untuk semua jenjang jabatan.

3. Kriteria kedua (melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan) dan kriteria ketiga (melaksanakan kegiatan pengawasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa) memiliki indeks lebih besar dibandingkan angka kredit pada juknis polhut agar memotivasi polhut untuk melaksanakannya. Kemudahan pengumpulan indeks serta besaran indeks yang tinggi pada indikator yang terkait dengan perlindungan dan pengamanan kawasan serta keanekaragaman hayati akan mampu meningkatkan prestasi kerja polhut sekaligus menurunkan gangguan kawasan.

4. Bobot indikator yang tersusun berdasarkan penilaian para pakar memiliki besaran bervariasi untuk setiap indikator. Bobot tertinggi sebesar 0,556 (tugas belajar ke jenjang pendidikan D3/D4/S1/S2 untuk polhut penyelia), sedangkan bobot terkecil adalah 0,003 (melaksanakan pemadaman kebakaran hutan untuk polhut pelaksana lanjutan).

5. Batas minimal indeks kinerja sebagai prasyarat kenaikan jenjang pangkat/jabatan fungsional polhut berbeda pada setiap jenjang jabatan polhut, yaitu untuk polhut pelaksana pemula sebesar 111, polhut pelaksana sebesar 213, polhut pelaksana lanjutan sebesar 125 dan polhut penyelia sebesar 72.

6. Strategi implementasi indeks kinerja yang perlu dilakukan adalah melaksanakan indikator utama dan memilih indikator kunci untuk setiap jenjang jabatan polhut serta penyediaan perangkat pendukung pelaksanaan indeks kinerja termasuk penyiapan aturan-aturan intern terkait indeks kinerja.

Dari kesimpulan tersebut, maka paling tidak ada dua sara yang perlu ditindaklanjuti, yakni :

1. Perlu dilaksanakan in-house training untuk sosialisasi implementasi model indeks kinerja. 2. Perlu dipersiapkan sarana pendukung untuk

mengimplementasikan indeks kinerja, yaitu model indeks kinerja, perlengkapan teknis lapangan bagi polhut, dukungan anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja.

Penyusunan Indeks Kinerja Polisi Kehutanan

DAFTAR PUSTAKA

[BKSDA Jateng] Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Tengah. 2009. Statistik 2008. Semarang: Balai KSDA Jawa Tengah.

[BKSDA Yogyakarta] Balai Konservasi Sumberdaya Alam Yogyakarta. 2009. Statistik BKSDA Yogyakarta 2008. Yogyakarta: BKSDA Yogyakarta.

[Dephut] Departemen Kehutanan. 2008. Statistik Kehutanan Indonesia 2007. Jakarta: Departemen Kehutanan.

[Dephut] Departemen Kehutanan. 2003. Keputusan Menteri Kehutanan No. 347/Kpts-II/2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya. Jakarta: Departemen Kehutanan.

[Dephut] Departemen Kehutanan. 2003. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/KEP/M.PAN/ 7/2003 Tanggal 2 Juli 2003 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya. Jakarta: Departemen Kehutanan. [Dephut] Departemen Kehutanan. 2003. Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2007 Tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Jakarta: Dephut.

Dermawan R. 2009. Model Kuantitatif Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Strategis. Bandung: CV Alfabeta.

Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).

Nasution S. 2007. Metode Research : Penelitian Ilmiah. Ed. 1. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Neuman WL. 2006. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. 6th ed. Boston: Pearson Education, Inc.

Nugroho BA. 2005. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Saaty TL. 1991. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin : Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks. Setiono L, penerjemah; Peniwati IK, editor. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo. [Sekkab] Sekretariat Kabinet RI. 2002. Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tanggal 17 April 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.

Sumarsono S. 2004. Metode Riset Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Media Konservasi Vol. 15, No. 3 Desember 2010 : 115 – 119

KEANEKARAGAMAN JENIS MAMALIA DI TAMAN NASIONAL SEBANGAU,

KALIMANTAN TENGAH

(Diversity of Mammals in Sebangau National Park, Central Kalimantan)

A

BDULH

ARISM

USTARI1),

H

ADIS

URONO2),

D

IENAN

URULF

ATIMAH3),

A

GUSS

ETIAWAN4) DANR

IEMAF

EBRIA5) 1)Bagian Ekologi dan Manajemen Satwaliar, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, FakultasKehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus Darmaga Bogor 16680 Bogor; E-mail: haris.anoa@yahoo.com

2,3,4,5) Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor,

Kampus Darmaga Bogor 16680 Bogor.

Diterima 15 September 2010/Disetujui 9 November 2010

ABSTRACT

Sebangau National Park located in central Kalimantan is the largest peat swamp ecosystem on the island. The national park is habitat of many wildlife species that have been adapted with the unique yet fragile ecosystem, peat swamp forest. Mammals species plays important role in ecosystem especially for forest regeneration; the animals are agents for seeds distribution and keep the forest healty and ecologically function. This study aimed to reveal mammals biodiversity in the national park, that was conducted in August 2010. A total of 46 species of mammals recorded during the study, and 37 of the species encountered have been protected by Indonesian Government Regulation No.7 of 1999, and are listed as endangered species by the IUCN such as orang utan and gibbon.

Keywords: mammals, diversity, Sebangau National Park.

PENDAHULUAN

Mamalia merupakan salah satu kelas dalam kerajaan Animalia yang memiliki beberapa keistimewaan baik dalam hal fisiologi maupun susunan saraf dan tingkat intelegensianya sehingga taksa ini memiliki sebaran hidup yang luas. Salah satu sebaran mamalia terbanyak di dunia terdapat di Indonesia. Kekayaan jenis mamalia di Indonesia mencapai 515 jenis dan 36% diantaranya endemik Indonesia. Dari bangsa primata, terdapat 36 jenis dan 18% diantaranya endemik Indonesia. Kekayaan jenis mamalia di pulau-pulau besar seperti Kalimantan lebih besar daripada pulau-pulau kecil lainnya. Hal ini sejalan dengan teori biogeografi pulau yang menyatakan bahwa jumlah spesies yang terdapat di suatu pulau akan ditentukan oleh luas pulau dan angka imbang antara kepunahan lokal dan migrasi. Saat ini Kalimantan memiliki 222 jenis mamalia dan 44 jenis diantaranya endemik. Jenis primata endemik diantaranya adalah orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), owa-owa (Hylobates agilis), dan bekantan (Nasalis larvatus). Salah satu lokasi yang masih mendukung keberadaan primata tersebut adalah Taman Nasional Sebangau.

Taman Nasional Sebangau (TNS) memiliki luas kawasan 568.700 hektar, terletak di antara Sungai Sebangau dan Sungai Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. TNS memiliki ekosistem gambut terluas di Indonesia yang di dalamnya terdapat keanekaragaman jenis flora dan fauna. Namun, saat ini banyak terjadi kerusakan yang akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup mamalia khususnya mamalia penting yang terdapat

di dalam TNS. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan inventarisasi kekayaan jenis mamalia dan kebijakan mengenai konservasi mamalia khususnya mamalia penting tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keaneka-ragaman jenis mamalia yang terdapat di Taman Nasional Sebangau dan status perlindungannya.

METODE PENELITIAN

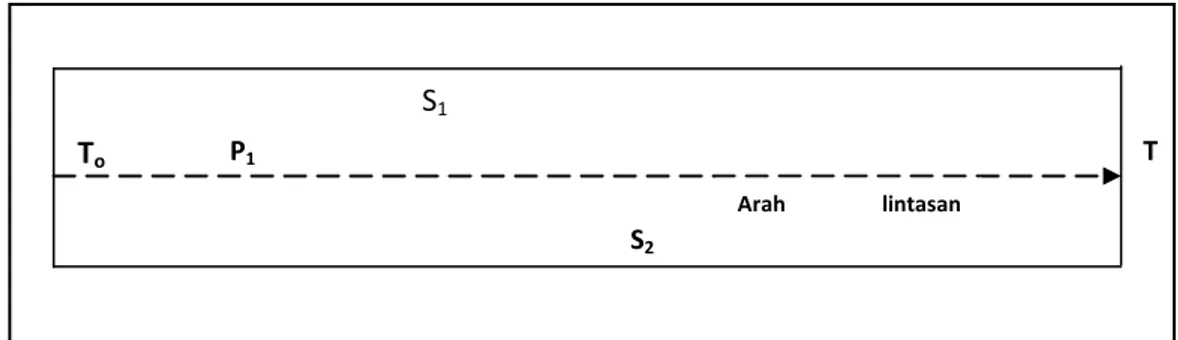

Penelitian dilakukan di Resort Habaring Hurung, Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 7-14 Agustus 2010. Alat yang digunakan dalam kegiatan ini adalah binokuler, kompas, meteran, kamera, GPS, dry-wet thermometer, senter, live trap, Buku Panduan Lapangan Pengenal Jenis-jenis Mamalia oleh Payne et al. (2000) dan Buku Panduan Lapang Primata Indonesia oleh Supriatna dan Wahyono (2000), plastik, dan tali rafia. Bahan yang digunakan adalah alkohol. Data yang dikumpulkan yaitu jenis dan jumlah individu jenis mamalia meliputi penyebaran, waktu perjumpaan, azimuth, jarak satwa yang ditemukan dengan jalur pengamatan, aktivitas dan penggunaan habitat. Metode yang digunakan di lapangan yaitu sampling dengan metode jalur transek (strip transect) menggunakan garis lurus dan lebar jalur sebagai batas. Panjang jalur yang digunakan adalah 1 km dengan lebar kanan dan kiri, sehingga model dari metode ini berbentuk persegi panjang (Gambar 1). Jumlah jalur pengamatan sebanyak 8 jalur.

Keanekaragaman Jenis Mamalia di Taman Nasional Sebangau

Gambar 1. Inventarisasi mamalia dengan metode jalur.

Keterangan : To = titik awal jalur pengamatan, Ta = titik akhir jalur pengamatan, P = posisi pengamat, r = jarak antara pengamat dengan tempat terdeteksinya satwa liar, S = posisi satwa liar.

Selain itu, metode lain yang digunakan adalah motode wawancara. Wawancara dilakukan pada warga sekitar kawasan yang aktivitas kesehariannya berada di dalam kawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Habitat

Kawasan hutan yang termasuk ke dalam Resort Habaring Hurung memiliki tipe vegetasi hutan rawa gambut sekunder dengan tegakan yang cukup baik. Tegakan di lokasi ini terdiri dari beberapa jenis pohon dominan yaitu jambu-jambuan (Syzygium sp.), terepis (Polyalthia glauca), mendarahan (Myristica iners), pantung (Dyera polyphylla), hangkang (Palaquium leiocarpum), kempas (Koompasia malaccensis), nyatoh (Palaquium sp.), meranti bunga (Shorea parvifolia), meranti batu (Shorea teysmannian), renghas (Gluta renghas), pelawan putih (Tristaniopsis whitheana), bintangur (Palaquium rostratum), dan pona (Tetramerista glabra). Selain pohon-pohon tersebut, terdapat juga pohon yang menjadi pakan satwa yaitu kapur naga (Calophyllum inophyllum), hangkang (Palaquium leiocarpum) dan pona (Tetramerista glabra). Selain kondisi pakan yang melimpah, terdapat pula air minum yang cukup yang dapat dikonsumsi oleh satwa.

Kondisi hutan ini masih cukup baik sebagai habitat satwa karena banyak dijumpai sarang atau tempat berlindung (cover) satwa. Kondisi tanah gambut tertutupi oleh serasah dan kayu lapuk. Terdapat jalan sarad yang memudahkan masyarakat untuk mengakses hutan. Selain itu kondisi habitat berupa tegakan yang didominasi oleh

pohon pada tingkat permudaan semai dan pancang yang sangat rapat. Keadaan topografi lokasi relatif datar dengan rata-rata ketinggitan 47 m dpl. Suhu rata-rata di Habaring Hurung mencapai 37° C. Suhu tersebut merupakan suhu panas, berarti satwa memerlukan adaptasi yang berbeda dengan kondisi yang lainnya. kelembaban udara mencapai 53%.

Keanekaragaman Jenis

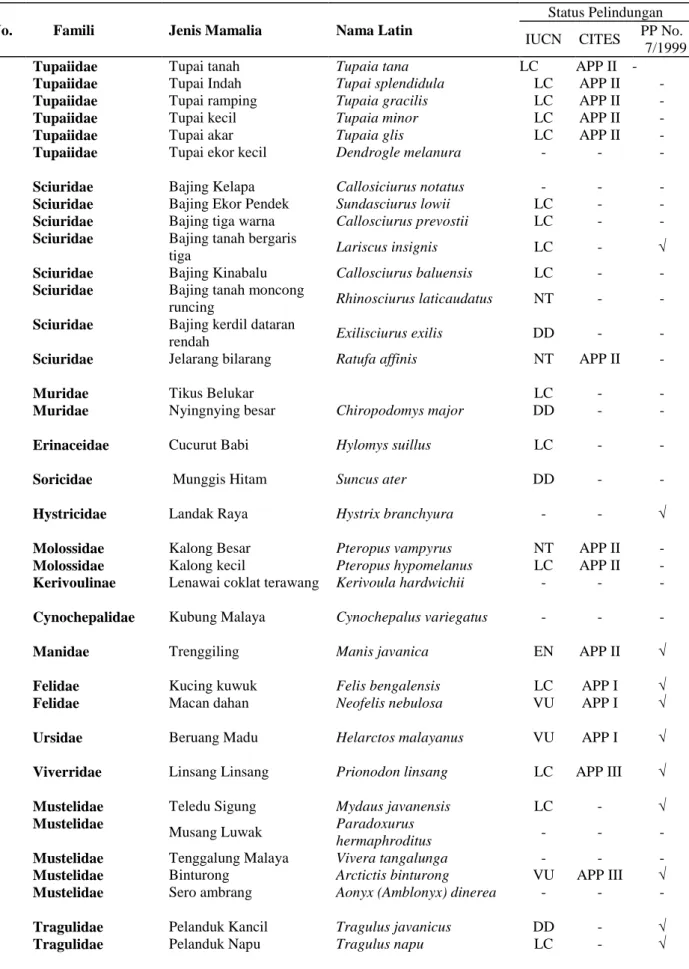

Hasil penelitian baik dari hasil observasi lapang maupun wawancara dengan masyarakat teridentifikasi 46 jenis mamalia di kawasan hutan Resort Hanbaring Huru Taman Nasional Sebangau (Tabel 1). Beberapa jenis mamalia tersebut teridentifikasi di satu tipe habitat, yaitu hutan rawa gambut sekunder. Dari 46 jenis mamalia yang teridentifikasi tersebut, diketahui bahwa mamalia yang ditemukan secara langsung berjumlah 10 jenis, hasil observasi jejak ditemukan 4 jenis mamalia, sedangkan dari hasil wawancara dapat diidentifikasi sebanyak 32 jenis mamalia. Jenis mamalia yang ditemukan secara langsung dan jejak jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan hasil wawancara. Banyaknya aktivitas manusia yang terjadi di kawasan tersebut diduga berpengaruh terhadap keberadaan dna/atau aktivitas satwa di kawasan itu, sehingga satwa menjadi tidak mudah ditemukan secara langsung. Ditinjau dari status perlindungannya, maka sebagian besar dari jenis-jenis mamalia tersebut termasuk ke dalam satwa yang dilindungi baik menurut IUCN, CITES maupun Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 1999 seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

S1

To

P1 S2 Arah lintasan pengamat T 1Media Konservasi Vol. 15, No. 3 Desember 2010 : 115 – 119

Tabel 1. Keanekaragaman jenis dan status perlindungan mamalia di Resort Habaring Hurung Taman Nasional Sebangau

No. Famili Jenis Mamalia Nama Latin

Status Pelindungan IUCN CITES PP No.

7/1999

1. Tupaiidae Tupai tanah Tupaia tana LC APP II -

2. Tupaiidae Tupai Indah Tupai splendidula LC APP II -

3. Tupaiidae Tupai ramping Tupaia gracilis LC APP II -

4. Tupaiidae Tupai kecil Tupaia minor LC APP II -

5. Tupaiidae Tupai akar Tupaia glis LC APP II -

6. Tupaiidae Tupai ekor kecil Dendrogle melanura - - -

7. Sciuridae Bajing Kelapa Callosiciurus notatus - - -

8. Sciuridae Bajing Ekor Pendek Sundasciurus lowii LC - -

9. Sciuridae Bajing tiga warna Callosciurus prevostii LC - -

10. Sciuridae Bajing tanah bergaris

tiga Lariscus insignis LC - √

11. Sciuridae Bajing Kinabalu Callosciurus baluensis LC - -

12. Sciuridae Bajing tanah moncong

runcing Rhinosciurus laticaudatus NT - -

13. Sciuridae Bajing kerdil dataran

rendah Exilisciurus exilis DD - -

14. Sciuridae Jelarang bilarang Ratufa affinis NT APP II -

15. Muridae Tikus Belukar LC - -

16. Muridae Nyingnying besar Chiropodomys major DD - -

17. Erinaceidae Cucurut Babi Hylomys suillus LC - -

18. Soricidae Munggis Hitam Suncus ater DD - -

19. Hystricidae Landak Raya Hystrix branchyura - - √

20. Molossidae Kalong Besar Pteropus vampyrus NT APP II -

21. Molossidae Kalong kecil Pteropus hypomelanus LC APP II -

22. Kerivoulinae Lenawai coklat terawang Kerivoula hardwichii - - -

23. Cynochepalidae Kubung Malaya Cynochepalus variegatus - - -

24. Manidae Trenggiling Manis javanica EN APP II √

25. Felidae Kucing kuwuk Felis bengalensis LC APP I √

26. Felidae Macan dahan Neofelis nebulosa VU APP I √

27. Ursidae Beruang Madu Helarctos malayanus VU APP I √

28. Viverridae Linsang Linsang Prionodon linsang LC APP III √

29. Mustelidae Teledu Sigung Mydaus javanensis LC - √

30. Mustelidae

Musang Luwak Paradoxurus

hermaphroditus - - -

31. Mustelidae Tenggalung Malaya Vivera tangalunga - - -

32. Mustelidae Binturong Arctictis binturong VU APP III √

33. Mustelidae Sero ambrang Aonyx (Amblonyx) dinerea - - -

34. Tragulidae Pelanduk Kancil Tragulus javanicus DD - √

Keanekaragaman Jenis Mamalia di Taman Nasional Sebangau

No. Famili Jenis Mamalia Nama Latin

Status Pelindungan IUCN CITES PP No.

7/1999

36. Suidae Babi berjenggot Sus barbatus VU - -

37. Cervidae Kijang kuning Muntiacus atherodes LC - -

38. Cervidae Rusa sambar Cervus unicolor VU - -

39. Tarsidae Krabuku ingkat Tarsius bancanus VU APP II √

40. Lorisidae Kukang Nycticebus coucang VU APP I √

41. Cerchopitechidae Monyet Ekor Panjang Macaca fascicularis LC APP II - 42. Cerchopitechidae Lutung merah Presbytis rubicunda LC APP II -

43. Cerchopitechidae Monyet Beruk Macaca nemestrina VU APP II -

44. Cerchopitechidae Lutung kelabu Presbytis cristata - - -

45. Hylobatidae Owa-owa Hylobates agilis EN APP I √

46. Pongidae Orangutan Kalimantan Pongo pygmaeus EN APP I √

Keterangan :

NT = Near Threatened, LC = Least Concern, DD = Data Deficien, VU = Vulnerable, EN = Endangered.

Nilai kekayaan jenis merupakan suatu nilai yang menunjukkan banyaknya keberadaaan jenis mamalia dalam area pengamatan tersebut. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, nilai kekayaan jenis Taman Nasional Sebangau Resort Habaring Hurung adalah 9,81. Semakin tinggi nilai kekayaan jenis di suatu tempat, maka kekayaan biodiversiti pada tempat itu menunjukkan nilai yang tinggi. Namun, populasi yang ditemukan masih sangat minim. Hal ini dikarenakan banyaknya aktivitas manusia yang dapat mengganggu kesejahteraan satwa (Alikodra 2002). Selain itu, nilai kekayaan jenis juga dipengaruhi oleh ancaman kerusakan habitat yang dilakukan oleh masyarakat sekitar akibat dari perburuan dan penebangan pohon.

Keanekaragaman jenis merupakan suatu karak-teristik tingkatan komunitas berdasarkan organisasi biologinya yang dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitas (Soegianto 1994). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman mencapai nilai 3,12 atau termasuk kategori cukup tinggi sebagaimana pernyataan Shanon-Wiener bahwa nilai indeks >3 merupakan keanekaragaman jenis cukup tinggi. Hal ini, akan menciptakan ekosistem yang stabil (Ludwig dan Reynold 1998). Keadaan ekosistem stabil akan berdampak positif karena transfer energi dan materi dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, perlu adanya pengelolaan habitat yang lestari untuk menjaga kestabilan lingkungan. Menurut Alikodra (2010) pengelolaan habitat dapat dilakukan dengan mengatur produktivitas makanan, sumber air, sumber-sumber garam mineral, tempat-tempat berlindung satwa, mencegah terjadinya pencemaran, serta mencegah kerusakan yang diakibatkan faktor lain.

Keberadaan jenis mamalia yang cukup tinggi akan mendorong terciptanya kestabilan lingkungan. Dengan luasan Resort Habaring Hurung yang cukup luas yakni kurang lebih 17.000 ha, perlu pengelolaan yang cukup intensif.

Dilihat dari kelompok Famili, maka hasil iden-tifikasi jenis mamalia tersebut di atas termasuk ke dalam 22 Famili, yang didominasi oleh Famili Sciuridae yakni 8 jenis mamalia. Sciuridae merupakan mamalia dari tingkat ordo Rodentia (pengerat). Rodentia saat ini tidak hanya dikenal sebagai hama, namun juga dapat berfungsi sebangai penyeimbang ekosistem.

Selain nilai kekayaan dan keanekaragaman jenis, nilai kemerataan juga perlu diperhitungkan. Nilai indeks kemeratan merupakan ukuran keseimbangan ke arah suatu komunitas satu dengan yang lainnya. Nilai ini dipengaruhi oleh jumlah jenis yang terdapat dalam suatu komunitas (Ludwig & Reynolds, 1988). Semakin tinggi nilai keanekaragaman jenis di suatu habitat maka keseimbangan komunitasnya juga akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini diketahui bahwa nilai kemerataan jenis bernilai 0,81. Hal ini menunjukkan bahwa kemerataan jenis mamalia di Resort Habaring Hurung tidak merata. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi habitat, seperti ketersediaan pakan yang kurang merata, air minum yang kurang sesuai, disamping faktor ganguan pada tempat berlindung atau cover (Tilson 1994). Kelimpahan Relatif

Kelimpahan relatif suatu jenis dapat menunjukkan dominansi jenis tersebut pada suatu habitat. Kelimpahan ini menujukkan banyaknya jumlah suatu jenis

disban-Media Konservasi Vol. 15, No. 3 Desember 2010 : 115 – 119

dingkan jumlah individu dari jenis lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah individu yang melimpah yakni bajing kelapa dengan nilai 24,49%. Secara umum diketahui bahwa kondisi kelimpahan suatu jenis di suatu habitat dipengaruhi oleh banyak factor diantaranya faktor kesesuaian habitat terhadap semua jenis, keberhasilan dalam menerapkan strategi adaptasi, dan toleransi terhadap gangguan.

Status Perlindungan

Dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati, Indonesia telah meratifikasi lima konvensi terkait keanekaragaman hayati. Kelima konvensi tersebut mencakup: Konvensi RAMSAR, CITES, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Protocol Kyoto, dan Konvensi Bio-safety (Noerdjito et al. 2005). Disamping itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan dalam mendukung upaya konservasi sumberdaya alam dan kehutanan.

Sebagaimana disebutkan di atas, ternyata diketahui bahwa hampir semua jenis mamalia yang terdapat di Taman Nasional Sebangau Resort Habaring Hurung termasuk dalam kategori jenis-jenis satwa dilindungi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dari 46 jenis mamalia yang teridentifikasi tersebut, terdapat 37 jenis mamalia termasuk dalam daftar jenis mamalia yang telah dilindungi oleh IUCN dengan kategori berturut-turut 3 jenis mamalia berstatus genting (endangered) dan mendekati terancam (near threatened), 19 jenis mamalia berstatus mendekati terancam (near threatened), 9 jenis mamalia berstatus rawan (vulnerable) dan 4 jenis mamalia bestatus data belum lengkap (data deficient). Selain itu terdapat 21 jenis mamalia yang dilindungi menurut CITES, masing-masing 5 jenis mamalia masuk kategori Appendix I, 14 jenis mamalia masuk Appendix II dan 2 jenis mamalia masuk Appendix III.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, terdapat 16 jenis mamalia yang dilindungi, yakni bajing tanah bergaris tiga (Lariscus insignis), landak raya (Hystrix branchyura), trenggiling (Manis javanica), linsang linsang (Prionodon linsang), beruang madu (Helarctos malayanus), teledu sigung (Mydaus javanensis), binturong (Arctictis binturong), kucing kuwuk (Felis bengalensis), macan dahan (Neofelis nebulosa), pelanduk kancil (Tragulus javanicus), pelanduk napu (Tragulus napu), rusa sambar (Cervus unicolor), krabuku ingkat (Tarsius bancanus), kukang (Nycticebus coucang), owa ungko (Hylobates agilis), orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus).

KESIMPULAN

Keanekaragaman jenis mamalia di Taman Nasional Sebangau Resort Habaring Hurung terlihat dari

teridentifikasinya 46 Spesies yang terdiri dari 22 famili yang dapat diidentifikasi. Dari 46 jenis mamalia yang teridentifikasi keberadaannya, terdapat 37 jenis mamalia yang termasuk dalam daftar jenis mamalia yang telah dilindungi baik oleh IUCN. Dari 37 jenis mamalia yang tercantum dalam IUCN tersebut, terdapat 3 jenis mamalia berstatus genting (endangered) dan 3 mendekati terancam (near threatened), 19 jenis mamalia berstatus tidak terperhatikan (least consern), 8 jenis mamalia berstatus rawan (vulnerable), dan 4 jenis mamalia bestatus data belum lengkap (Data Deficient).Selain itu, terdapat 5 spesis tergolong Appendix I, 14 spesies Appendix II, dan 2 spesies Appendix III CITES. Sedangkan menurut PP No. 7 Tahun 1999 terdapat 16 spesies yang dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Alikodra HS. 2002. Pengelolaan Satwaliar Jilid 1. Bogor: Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan. Alikodra HS. 2010. Teknik Pengelolaan Satwaliar dalam

Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Bogor: IPB Press.

CITES. 2000. Summary of The Status of Wild Populations of Species Listed on CITES Appendix I and The Difficulty of Keeping or Breeding Specimens of These Species in Captivity. http://www.cites.org/common/com/AC/ 16/E16-Inf-15.pdf. [18 Februari 2010].

Ludwig JA, Reynolds JF. 1988. Statistical Ecology: A Primer on Methods and Computing. New York: John Wilwy and Sons.

Noerdjito M, Maryanto I, Prijono SN, Waluyo EB, Ubaidillah R, Mumpuni, jakrawidjaja AH, Marwoto RM, Heryanto, Noerdjito WA dan Wiriadinata H. 2005. Kriteria Jenis Hayati yang Harus Dilindungi oleh dan Untuk Masyarakat Indonesia. Bogor: Pusat Penelitian Biologi-LIPI dan World Agroforestry Centre-ICRAF.

Payne J, Francis CM, Philips K, Kartikasari SN. 2000. Panduan Lapang Mamalia di Kalimantan, Sabah, Serawak, Brunei Darussalam.

Soegianto, A. 1994. Ekologi Kuntitatif : Metode Analisa Populasi dan Komunitas. Surabaya: Usaha Nasional.

Supriatna J, dan Wahyono EH. 2000. Panduan Lapang Primata Indonesia. Yayasan obor Indonesia. Jakarta.

Tilson R. 1994. Population Biology and Analysis for Sumatran Tigers. In Sumatran Tiger Population and Habitat Viability Analysis Report eds, Departemen Kehutanan. 2003.

Media Konservasi Vol. 15, No. 3 Desember 2010 : 120 – 125

INVENTARISASI CACING PARASITIK SALURAN PENCERNAAN

PADA ELANG JAWA (Spizaetus bartelsi Stressman, 1924) dan ELANG BRONTOK

(Spizaetus cirrhatus Gmelin, 1788) DI HABITAT EKS-SITU

(Inventory of Gastrointestinal Parasitic Worms in Javan Hawk Eagle (Spizaetus bartelsi

Stressman, 1924) and Changeable Hawk Eagle (Spizaetus cirrhatus Gmelin, 1788) at Ex-Situ

Habitat)

M

UHAMADC

AHADIYATK

URNIAWAN1),

E

RNAS

UZANNA2) DANE

LOKB

UDIR

ETNANI3) 1)Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, IPB, Kampus Darmaga Bogor 16680 Indonesia

2) Laboratorium Konservasi Ek-Situ Satwa Liar, Bagian Ekologi dan Manajemen Satwaliar. Departemen Konservasi

Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, IPB, Kampus Darmaga Bogor 16680 Indonesia Laboratorium Helminthologi, Bagian Parasitologi dan Entomologi Kesehatan,

3)

Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan, IPB, Kampus Darmaga Bogor 16680 Indonesia

Diterima 17 November 2010/Disetujui 9 Desember 2010

ABSTRACT

At present there is a few of javan hawk eagle and changeable hawk eagle on ex-situ habitat Its existence can not avoid from the attack of various diseases, intestinal worm infections is a parasitic disease that can adversely affect and evencause death to these animals. The disease is usulally caused by medical management is inadequate cages. Research was conducted to learn the types of gastrointestinal javan hawk eagle and changeable hawk eagle and the degree of infection. Besides, as an initial study of behavioral factors and health management in eagle at the rehabilitation that may affect the transmition of parasitic worms. Types of parasitic worms found in the javan hawk eagle is Ascaridia sp, Strigea sp, and Capillaria sp. Changeable hawk eagle on the Strigea sp, Neodiplostomum sp, Heterakis sp, Ascaridia sp and Capillaria sp. Obtained two types of worms eggs are Ascaridia sp and Capillaria sp that can bedetected value of TTGT. From Cikananga Wildlife Center namely on changeable hawk eagle 4 there are three eggs Ascaridia sp TTGT value 147,5, while from Gadog Wildlife Center namely javan hawk eagle obtained 19 Capillaria sp with value TTGT 1868. Factors though to the influence the transmission of parasitic worms that is visible behaviour with the claw part of clean beak with the claw, clean the body in the chest and wings by using beak (probe), and placement of the cage that is not appropriate.

Keywords: javan hawk eagle, changeable hawk eagle, parasitic worms, TTGT.

PENDAHULUAN

Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) dan Suaka Elang adalah suatu habitat eks-situ untuk merehabilitasi satwaliar hasil sitaan dan penyerahan sukarela dari perdagangan dan perburuan ilegal. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk konservasi satwa liar dari kepunahan. Saat ini terdapat beberapa ekor elang jawa dan elang brontok di habitat eks-situ. Keberadaannya kini tidak luput dari serangan berbagai penyakit, diantaranya infeksi cacing parasitik. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari jenis-jenis dan derajat infeksi cacing saluran pencernaan burung elang jawa dan elang brontok. Penelitian ini juga merupakan studi awal dalam mempelajari faktor perilaku dan manajemen kesehatan pada burung elang di tempat rehabilitasi yang mungkin berpengaruh terhadap terjadinya transmisi cacing parasitik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Suaka Elang, Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPS Cikananga), dan

Pusat Penyelamatan Satwa Gadog (PPS Gadog) pada Desember 2009 hingga bulan Juli tahun 2010 dengan mengamati 16 individu burung elang, yang terdiri dari 4 ekor Elang jawa dan 12 ekor Elang Brontok. Tahapan penelitian meliputi observasi lapang yang terdiri dari pengamatan perilaku dan sampling feses.

Pengamatan perilaku menggunakan metode Ad Libitum Sampling dan pencatatannya dengan metode Time Sampling. Adapun pengambilan sampel feses dilakukan pada setiap individu berdasarkan waktu pengambilan dan pengamatan kondisi fisik feses. Tahapan berikutnya adalah analisis laboratorium sampel feses menggunakan metode koprologi yang meliputi pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif. Pemeriksaan kualitatif yang digunakan adalah metode flotasi dan sedimentasi yang dilanjutkan dengan penyaringan bertingkat. Adapun pemeriksaan kuantitatif mengguna-kan metode McMaster.

TTGT Keterangan :

TTGT : Total Telur per Gram Tinja n : jumlah telur cacing dalam kamar

Inventarisasi Cacing Parasitik Saluran Pencernaan

Vk : volume kamar hitung (0,3) Vt : volume sampel total Bf : berat feses

Jenis cacing berdasarkan klasifikasi kelas yang ditemukan dianalisis secara deskriptif menurut jenis burung dan lokasi di habitat eks-situ.

HASIL DAN PEMBAHASAN Jenis Telur Cacing yang Ditemukan

Pemeriksaan telur cacing dilakukan pada elang jawa dan elang brontok pada Suaka Elang Cikananga dan PPS Gadog (Tabel 1).

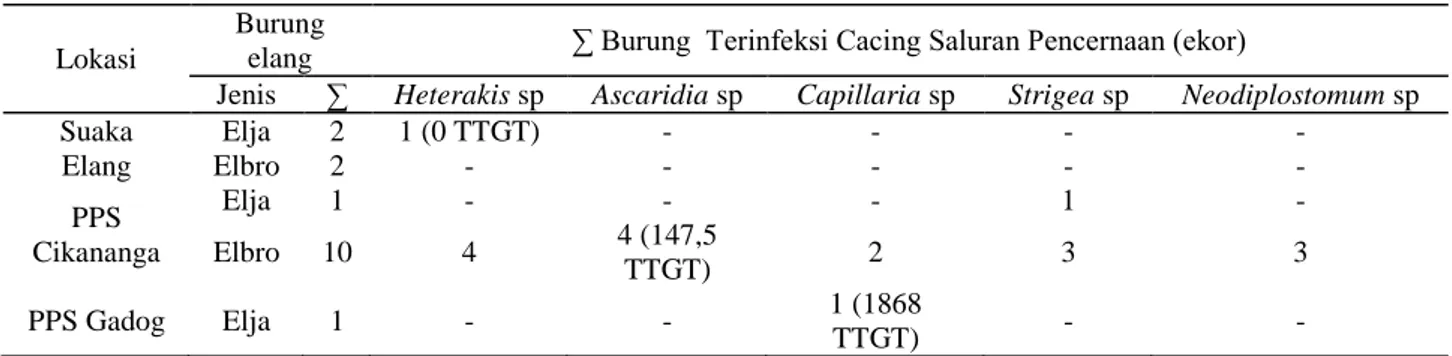

Tabel 1. Jenis-jenis telur cacing yang ditemukan pada elang jawa dan elang brontok di habitat eks-situ

Jenis Elang

Telur cacing yang ditemukan Suaka

Elang PPS Cikananga PPS Gadog Elang Jawa Heterakis sp Strigea sp Capillaria sp Elang Brontok 0 Strigea sp - Neodiplostomum sp Heterakis sp Capillaria sp Ascaridia sp

Keterangan: 0 : tidak ditemukan, - : tidak dilakukan pengambilan sampel.

Hasil pemeriksaan dengan menggunakan tiga metode diperoleh lima jenis telur cacing yaitu Neodiplostomum sp, Strigea sp, Heterakis sp, Ascaridia sp dan Capillaria sp. Pada pemeriksaan dengan metode flotasi diperoleh tiga jenis telur nematoda yaitu Heterakis sp, Ascaridia sp, dan Capillaria sp. Pada pemeriksaan dengan metode sedimentasi diperoleh dua jenis telur trematoda yaitu Neodiplostomum sp dan Strigea sp. Pada pemeriksaan dengan metode McMaster juga diperoleh dua jenis telur cacing yaitu Ascaridia sp dan Capillaria sp yang dapat terdeteksi nilai TTGTnya. Kedua jenis telur cacing tersebut ditemukan pada sampel feses yang berasal dari PPS Cikananga yaitu pada elang brontok 4 terdapat telur Ascaridia sp dengan nilai 147,5 TTGT, sedangkan dari PPS Gadog yaitu pada elang jawa diperoleh telur Capillaria sp dengan nilai 1868 TTGT (Tabel 2).

Berat atau ringannya infeksi biasanya dihubungkan dengan dampak patologis pada inangnya. Dampak patologis pada hewan hidup adalah timbulnya gejala klinis yang biasanya diakibatkan oleh infeksi berat. Pada infeksi berderajat sedang biasanya ditunjukan dengan perubahan patologi anatomi dan histopatologi yang belum tentu menunjukkan gejala klinis. Adapun derajat infeksi yang ringan tubuh inang masih mampu mengatasi infeksi tersebut. Jumlah TTGT yang menunjukkan ukuran derajat infeksi berbeda-beda tergantung pada jenis cacing. Kisaran jumlah TTGT yang menunjukkan ukuran derajat infeksi setiap jenis yang menginfeksi unggas belum banyak dipelajari, tidak seperti pada ruminansia.

Tabel 2. Jumlah Infeksi Cacing Saluran Pencernaan pada Elang Jawa dan Elang Brontok di Habitat Eks-Situ

Lokasi

Burung

elang ∑ Burung Terinfeksi Cacing Saluran Pencernaan (ekor)

Jenis ∑ Heterakis sp Ascaridia sp Capillaria sp Strigea sp Neodiplostomum sp Suaka Elang Elja 2 1 (0 TTGT) - - - - Elbro 2 - - - - - PPS Cikananga Elja 1 - - - 1 - Elbro 10 4 4 (147,5 TTGT) 2 3 3 PPS Gadog Elja 1 - - 1 (1868 TTGT) - -

Keterangan: Elja: elang jawa, Elbro: Elang brontok, - : tidak ditemukan Terdapat tiga jenis cacing yang ditemukan pada elang jawa yaitu Heterakis sp, Strigea sp dan Capillaria sp. Berdasarkan infeksi yang terjadi pada burung elang jawa di suaka elang, diperoleh satu jenis cacing yang menginfeksi satu dari dua individu burung yaitu Heterakis sp. Elang jawa yang ada di PPS Cikananga dan PPS gadog memiliki jumlah infeksi cacing yang sama, yaitu terdapat satu jenis cacing. Di PPS Cikananga jenis cacing yang menginfeksi yaitu Strigea sp dan di PPS Gadog yaitu jenis cacing Capillaria sp.

Jenis cacing yang ditemukan menginfeksi pada elang brontok yaitu sebanyak lima jenis yaitu Strigea sp, Neodiplostomum sp, Heterakis sp, Ascaridia sp, serta Capillaria sp. Infeksi terbanyak ditemukan pada jenis Heterakis sp dan Ascaridia sp yang terdapat pada empat dari sepuluh ekor burung elang brontok.Infeksi terendah ditemukan pada jenis Capillaria sp yang hanya ditemukan pada pada dua dari sepuluh burung elang brontok. Pada jenis cacing Strigea sp dan

Media Konservasi Vol. 15, No. 3 Desember 2010 : 120 – 125

Neodiplostomum sp ditemukan menginfeksi tiga burung elang brontok dari 10 ekor.

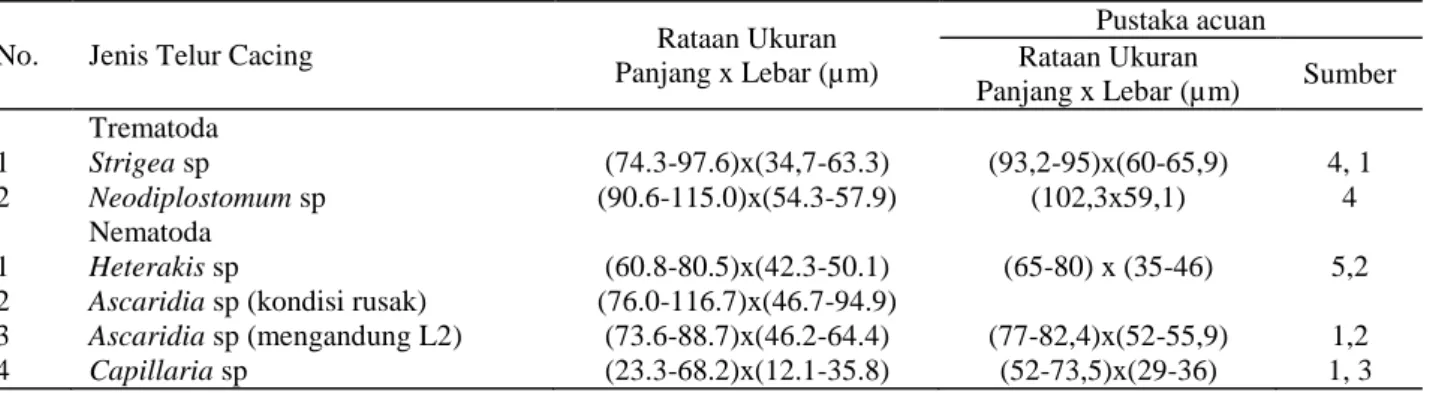

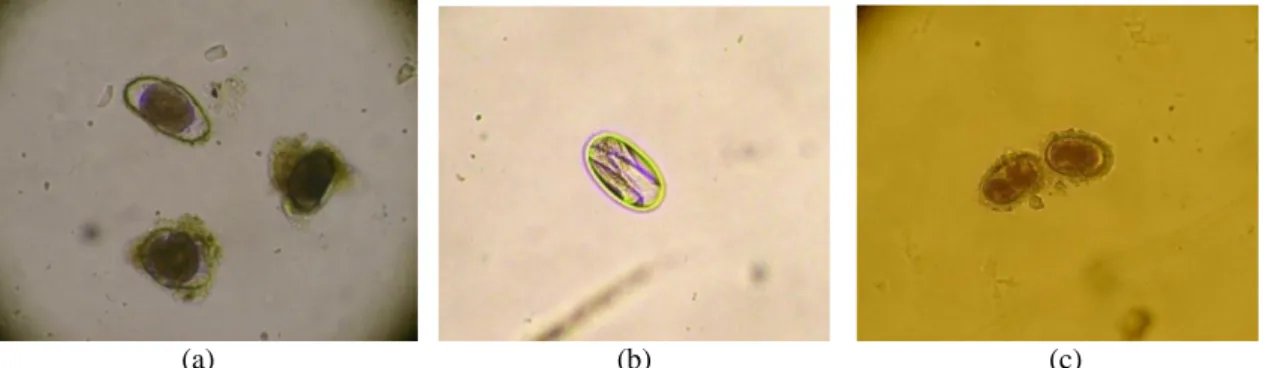

Dari hasil pemeriksaan rataan ukuran Strigea sp yang ditemukan yaitu (74.3-97.6) x (34.7-63.3)µm, ukuran tersebut masuk dalam kisaran jenis telur Strigea falconispalumbi dengan rataan ukuran (93,2-95) x (60-65,9)µm (Greiner & Ritchie 1994; Krone & Cooper 2002). Rataan ukuran Neodiplostomum sp yang ditemukan yaitu (90.6-115.0) x (54.3-57.9) µm, ukuran tersebut termasuk dalam kisaran jenis telur Neodiplostomum attenuatum dengan ukuran (102,3x59,1) (Krone & Cooper 2002). Menurut Huffman (2008) telur trematoda berukuran relatif kecil, biasanya memiliki operkulum, dan berisi salah satu embrio, selain itu dalam telur dewasa terdapat sebuah mirasidium bersilia (Gambar 1).

Siklus hidup Strigea falconispalumbi merupakan salah satu siklus hidup yang paling kompleks. Trematoda dewasa bertelur di dalam usus inang. Telur tersebut keluar bersamaan dengan feses yang jatuh. Untuk menetas telur harus berada di lingkungan akuatik yang mana terdapat siput air (Planorbis spp). Tahap pertama trematoda tersebut adalah berupa mirasidium bersilia yang menembus siput air, kemudian menghasilkan dua generasi sporocyst secara aseksual. Sporocyst meng-hasilkan cercaria yang berkembang di dalam siput daun sebagai inang antara pertama, yang kemudian berenang menembus berudu sebagai inang antara ke dua. Di dalam berudu cercaria berkembang menjadi mesocercaria. (Krone & Cooper 2002).

Tabel 3. Jenis telur cacing berdasarkan morfologi telur yang ditemukan pada elang jawa dan elang brontok di habitat eks-situ

No. Jenis Telur Cacing Rataan Ukuran

Panjang x Lebar (µm)

Pustaka acuan Rataan Ukuran

Panjang x Lebar (µm) Sumber Trematoda

1 Strigea sp (74.3-97.6)x(34,7-63.3) (93,2-95)x(60-65,9) 4, 1 2 Neodiplostomum sp (90.6-115.0)x(54.3-57.9) (102,3x59,1) 4

Nematoda

1 Heterakis sp (60.8-80.5)x(42.3-50.1) (65-80) x (35-46) 5,2 2 Ascaridia sp (kondisi rusak) (76.0-116.7)x(46.7-94.9)

3 Ascaridia sp (mengandung L2) (73.6-88.7)x(46.2-64.4) (77-82,4)x(52-55,9) 1,2 4 Capillaria sp (23.3-68.2)x(12.1-35.8) (52-73,5)x(29-36) 1, 3 Sumber: 1. Greiner & Ritchie (1994), 2. Taylor et al (2007), 3. Smith (1993), 4. Krone & Cooper (2002), 5. Permin & Hansen (1998).

(a) (b)

Gambar 1. (a). Neodiplostomum sp, (b). Strigea sp Selanjutnya, inang antara kedua yang mengandung

mesocerkaria dimakan oleh vertebrata sebagai inang antara ketiga tempat berkembangnya metaserkaria. Inang antara ketiga tersebut dapat berupa mamalia, burung, reptil atau amfibi, tetapi bukan ikan. Ketika inang antara ke tiga dimakan oleh inang definitif yaitu burung pemangsa (raptor), maka inang definitif terinfeksi (Krone & Cooper 2002). Berdasarkan beberapa literatur

mengenai endoparasit pada burung elang bahwa siklus hidup pada Neodiplostomum sp belum banyak ditemukan. Menurut Smith (1996) cacing dari kelas trematoda jarang dianggap patogen bahkan dalam jumlah besar.

Secara visual terdapat tiga kategori yang diduga sebagai telur Heterakid yaitu Ascaridia sp (kondisi rusak) dengan ukuran (76.0-116.7 x 46.7-94.9) µm, Ascaridia

Inventarisasi Cacing Parasitik Saluran Pencernaan

sp (mengandung L2) dengan ukuran (73.6-88.7 x 46.2-64.4) µm dan Heterakis sp dengan ukuran (60.8-80.5 x 42.3-50.1) µm (gambar 2). Rataan ukuran Ascaridia sp (mengandung L2) termasuk kedalam kisaran ukuran telur Ascaridia galli dengan rataan ukurannya (77-82,4)x(52-55,9) µm (Greiner & Ritchie 1994; Taylor et al 2007). Berdasarkan rataan ukuran Heterakis sp yang ditemukan termasuk kedalam kisaran ukuran Heterakis gallinarum dengan rataan (65-80) x (35-46) (Taylor et al 2007; Permin & Hansen 1998). Menurut Permin & Hansen (1998) Telur Ascardia galli berbentuk oval dengan lapisan kulit telur halus. Telur Heterakis gallinarum mirip dalam bentuk dan penampilan, tetapi dapat dibedakan dari telur Ascaridia galli di sisi mereka sedikit lebih kecil dan paralel.

Siklus hidup Ascaridia galli melibatkan dua populasi utama; parasit seksual dewasa dalam saluran pencernaan dan tahap infektif (L2) dalam bentuk telur resisten berembrio di lingkungan. Telur tersebut dikeluarkan bersamaan dengan feses dari inang dan berkembang di lingkungan eksternal inang. Untuk

mencapai tahap infektif (L2) membutuhkan waktu 10 sampai 20 hari atau lebih, tergantung pada suhu dan kelembaban relatif, misalnya waktu minimum yang diperlukan untuk mencapai tahap infektif adalah lima hari pada 32 - 34°C bila telur yang diinkubasi berada dalam air. Pada suhu antara 12 sampai - 8°C, telur akan mati setelah 22 jam, namun telur bisa bertahan musim dingin dengan embun beku moderat. Suhu di atas 43° C mematikan telur pada semua tahap. Dalam sistem serasah, telur mungkin dapat tetap infektif selama bertahun-tahun tergantung pada kelembaban pH, suhu dan konsentrasi amonium. Kadang-kadang cacing tanah dapat bertindak sebagai inang paratenik karena menelan telur Ascaridia galli, selanjutnya cacing tanah tersebut dimakan oleh ayam (Permin & Hansen 1998).

Menurut Smith (1996) bahwa pada burung elang dalam jumlah sedikit cacing jenis Ascaridia sp umumnya hanya menyebabkan badan menjadi lemah dan sedikit penurunan berat badan. Menurut Greiner and Ritchie (1994) salah satu gejala yang diakibatkan terinfeksi cacing Ascaridia sp yaitu diare.

(a) (b) (c)

Gambar 2. (a). Ascaridia sp (kondisi rusak), (b). Ascaridia sp (mengandung L2), (c) Heterakis sp

Siklus hidup Heterakis sp tergolong langsung dengan cacing tanah dan lalat sebagai inang antara. Telur-telur yang tidak berembrio keluar bersama feses dan berkembang menjadi telur infektif sekitar 2 minggu, tergantung pada suhu dan kelembaban. Ketika telur yang infektif tertelan oleh inang yang peka maka telur menetas dalam usus kecil. Dalam waktu 24 jam, larva telah mencapai sekum melalui lumen usus dimana mereka berkembang menjadi cacing dewasa. Waktu prepatent adalah 24 - 30 hari (Permin & Hansen 1998). Menurut Taylor et al. (2007) Heterakis gallinarum adalah nematoda parasit yang paling umum pada unggas, biasa dianggap tidak patogen walaupun dalam infeksi berat dapat memicu penebalan sekum mukosa.

Ukuran telur Capillaria sp yang ditemukan berkisar (23.3-68.2 x 12.1-35.8) µm, rataan ukuran tersebut termasuk kedalam rataan ukuran Capillaria sp yang ditemukan pada burung elang yaitu sekitar (52-73,5) x (29-36) µm (Gambar 3). Menurut Yabsley (2008)

telur dari Capillaria mudah dikenali oleh karakteristik bipolar plug. Siklus hidup dari beberapa spesies Capillaria mungkin terjadi secara langsung (C. obsignata, C. anatis dan C. contorta) atau tidak langsung (C. caudinflata, C. bursata dan C. annulata). Telur yang tidak berembrio keluar bersama feses dan berkembang menjadi larva tahap pertama dalam 9 sampai 14 hari. Pada siklus langsung, telur yang tertelan menetas dalam usus dan berkembang menjadi cacing dewasa tanpa migrasi dalam inang. Adapun pada siklus tidak langsung, telur ditelan oleh cacing tanah dan berkembang menjadi tahapan infektif dalam 14-21 hari dan burung terinfeksi jika menelan cacing tanah tersebut. Masa prepatent untuk Capillaria spp adalah sekitar 3 minggu (Permin & Hansen 1998). Menurut Smith (1993, 1996), infeksi usus Capillaria sp biasanya tanpa gejala, tapi dengan infeksi berat burung dapat menunjukkan tanda-tanda klinis diare, anoreksia, kekurusan dan kelesuan.