Listrik

Modul 14: Muhamar Kadaffi,MT

KARAKTERISTIK BEBAN TENAGA LISTRIK

A. Pendahuluan

Secara umum beban yang dilayani oleh sistem distribusi elektrik ini dibagi dalam beberapa sektor yaitu sektor perumahan, sektor industri, sektor komersial dan sektor usaha. Masing-masing sektor beban tersebut mempunyai karakteristik-karakteristik yang berbeda, sebab hal ini berkaitan dengan pola konsumsi energi pada masing-masing konsumen di sektor tersebut. Karakteristik beban yang banyak disebut dengan pola pembebanan pada sektor perumahan ditujukan oleh adanya fluktuasi konsumsi energi elektrik yang cukup besar. Hal ini disebabkan konsumsi energi elektrik tersebut dominan pada malam hari. Sedang pada sektor industri fluktuasi konsumsi energi sepanjang hari akan hampir sama, sehingga perbandingan beban puncak terhadap beban rata-rata hampir mendekati satu. Beban pada sektor komersial dan usaha mempunyai karakteristik yang hampir sama, hanya pada sektor komersial akan mempunyai beban puncak yang lebih pada malam hari.

B. Klasifikasi Beban

Berdasarkan jenis konsumen energi listrik, secara garis besar, ragam beban dapat diklasifikasikan ke dalam :

1. Beban rumah tangga, pada umumnya beban rumah tangga berupa lampu untuk penerangan, alat rumah tangga, seperti kipas angin, pemanas air,lemari es, penyejuk udara, mixer, oven, motor pompa air dan sebagainya. Beban rumah tangga biasanya memuncak pada malam hari.

2. Beban komersial, pada umumnya terdiri atas penerangan untuk reklame, kipas angin, penyejuk udara dan alat – alat listrik lainnya yang diperlukan untuk restoran. Beban hotel juga diklasifikasikan sebagi beban komersial (bisnis) begitu juga perkantoran. Beban ini secara drastis naik di siang hari untuk beban perkantoran dan pertokoan dan menurun di waktu sore.

Listrik

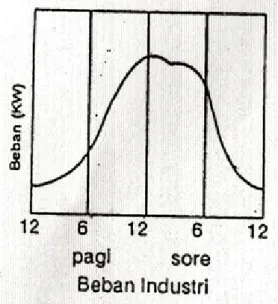

3. Beban industri dibedakan dalam skala kecil dan skala besar. Untuk skala kecil banyak beropersi di siang hari sedangkan industri besar sekarang ini banyak yang beroperasi sampai 24 jam.

4. Beban Fasilitas Umum

Pengklasifikasian ini sangat penting artinya bila kita melakukan analisa karakteristik beban untuk suatu sistem yang sangat besar. Perbedaan yang paling prinsip dari empat jenis beban diatas, selain dari daya yang digunakan dan juga waktu pembebanannya. Pemakaian daya pada beban rumah tangga akan lebih dominan pada pagi dan malam hari, sedangkan pada heban komersil lebih dominan pada siang dan sore hari. Pemakaian daya pada industri akan lebih merata, karena banyak industri yang bekerja siang-malam. Maka dilihat dari sini, jelas pemakaian daya pada industri akan lebih menguntungkan karena kurva bebannya akan lebih merata. Sedangkan pada beban fasi1itas umum lebih dominan pada siang dan malam hari. Beberapa daerah operasi tenaga listrik memberikan ciri tersendiri, misalnya daerah wisata, pelanggan bisnis mempengaruhi penjualan kWh walaupun jumlah pelanggan bisnis jauh lebih kecil dibanding dengan pelanggan rumah tangga.

C. Karakteristik Umum Beban Listrik

Tujuan utama dari sistem distribusi tenaga listrik ialah mendistribusikan tenaga listrik dari gardu induk atau sumber ke sejumlah pelanggan atau beban. Suatu faktor utama yang paling penting, dalam perencanaan sistem distribusi adalah karakteristik dari berbagai beban. Karakteristik beban diperlukan agar sistem tegangan dan pengaruh thermis dari pembebanan dapat dianalisis dengan baik. Analisis tersebut termasuk dalam menentukan keadaan awal yang akan di proyeksikan dalam perencanaan selanjutnya. Penentuan karakteristik beban listrik suatu gardu distribusi sengat penting artinya untuk mengevaluasi pembebanan gardu distribusi tersebut, ataupun dalam merencanakan suatu gardu distribusi yang baru. Karakteristik beban ini sangat memegang peranan penting dalam memilih kapasitas transformator secara tepat dan ekonomis. Di lain pihak sangat penting artinya dalam menentukan rating peralatan pemutus rangkaian, analisa rugi-rugi dan menentukan kapasitas pembebanan dan cadangan tersedia dan suatu gardu. Karakteristik beban listrik suatu gardu sangat tergantung pada jenis beban yang dilayaninya. Hal ini akan jelas terlihat dan hasil pencatatan kurva beban suatu interval waktu. Berikut ini beberapa faktor yang menentukan karaktristik beban.

Listrik

1. Faktor Beban (load factor)

Faktor beban adalah perbandingan antara beban rata – rata terhadap beban puncak yang diukur dalam suatu periode tertentu. Beban rata – rata dan beban puncak dapat dinyatakan dalam kilowatt, kilovolt – amper, amper dan sebagainya, tetapi satuan dari keduanya harus sama. Faktor beban dapat dihitung untuk periode tertentu biasanya dipakai harian, bulanan atau tahunan. Beban puncak yang dimaksud disini adalah beban puncak sesaat atau beban puncak rata-rata dalam interval tertentu (demand maksimum), pada umumnya dipakai demand maksimum 15 menit atau 30 menit. Definisi dari faktor beban ini dapat dituliskan dalam persamaan

berikut ini:

Faktor beban dapat diketahui dari kurva bebannya. Sedangkan untuk perkiraan besaran faktor beban di masa yang akan datang dapat didekati dengan kata data statistik yang ada berdasarkan jenis bebannya.

Bila diterapkan pada pusat pembangkit maka di dapat, menurut definisi :

dengan :

T = periode waktu

Listrik

Pp = beban puncak yang terjadi dalam periode T pada selang waktu tertentu (15 menit atau 30 menit).

Bila Prata dan Pp dalam kW dan T dalam jam.

Bila T dalam setahun, maka didapat faktor beban tahunan, bila dalam satu bulan didapat faktor beban bulanan dan bila harian, faktor beban harian.

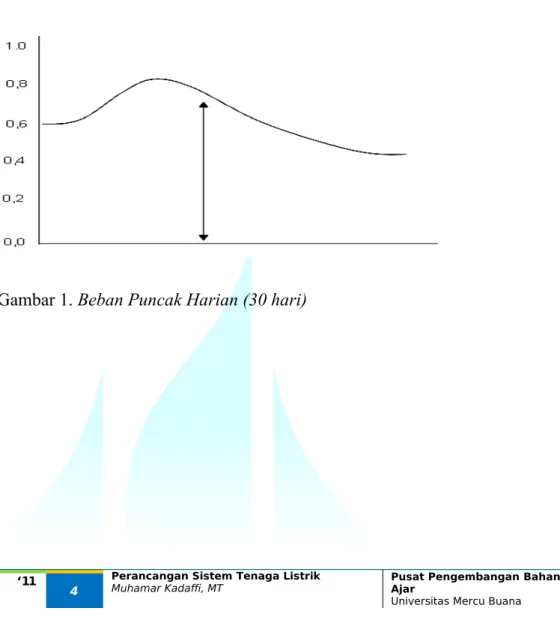

2. Beban Harian

Faktor beban harian, bervariasi menurut karakterstik dari daerah beban tersebut, apakah daerah pemukiman, daerah industry, perdagangan ataupun gabungan dari bermacam pemakai/pelanggan, juga bagimana keadaan cuaca atau juga apakah hari libur dan sebagainya.

3. Faktor Beban harian rata – rata

Faktor beban harian rata – rata , gambar 3. merupakan dasar dari pada faktor beban tahunan total.

Listrik

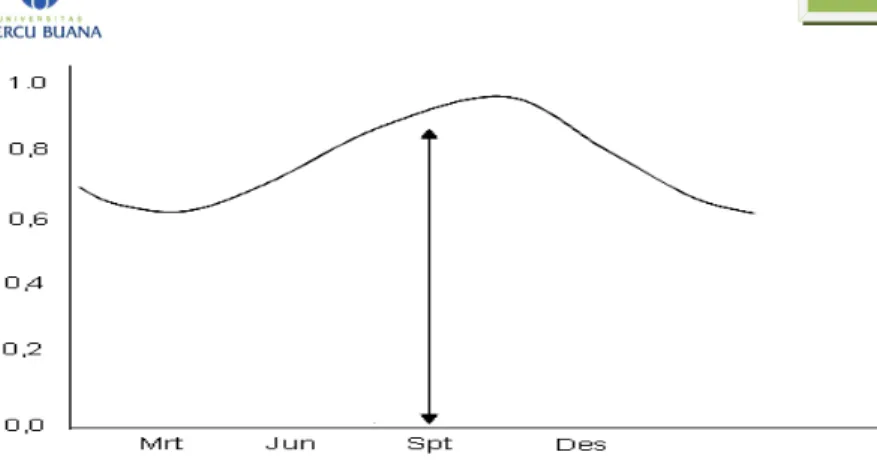

Gambar 2. Kurva Beban Puncak Bulanan

Selanjutnya, dapat dilihat beban puncak bulanan rata – rata terhadap beban puncak tahunan, lihat gambar 3. misalkan Ppt = puncak tahuanan (annual load faktor), maka ini dapat dihitung sebagai berikut :

Dimana :

Fbt = faktor beban tahunan Fbh = faktor beban harian

Pph = beban puncak rata – rata harian Ppb = beban puncak rata – rata bulanan Ppt = beban puncak rata – rata tahunan

Listrik

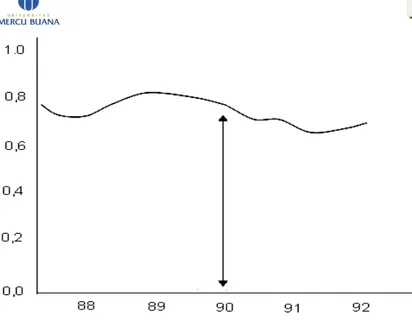

Gambar 3. Kurva Beban Tahunan

4. Faktor Penilaian Beban

Faktor-faktor penilaian beban adalah faktor yang dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik beban, baik dari segi kuantitas pembebanannya maupun dari segi kualitasnya. Faktor-faktor ini sangat berguna dalam meramalkan karakteristik beban masa datang atau dalam menentukan efek pembebanan terhadap kapasitas sistem secara menyeluruh.

a. Beban (Demand)

Pengertian dari demand (D) dan suatu beban dapat diartikan sebagai besar pembebanan sesaat dan gardu pada waktu tertentu atau besar beban rata-rata untuk suatu interval waktu tertentu. Interval waktu dimana besarnya beban ingin ditentukan disebut : Demand Interval (T). Demand dapat dinyatakan dalam KW, KVA atau KVAR.

b. Beban Maksimum (Maximum Demand)

Maximum demand (Dmax ) adalah beban rata-rata terbesar yang terjadi pada suatu interval demand tertentu. Jadi maximum demand ditentukan untuk waktu tertentu dari suatu interval waktu tertentu, misal : - maximum demand 1 jam , T = 24 jam, dengan perkataan lain ; Dmx, 1 jam pada T = 24 jam,berarti besarnya beban rata-rata terbesar untuk selang waktu 1 jam pada interval waktu T = 24 jam.

Listrik

c. Beban Puncak (Peak Load)

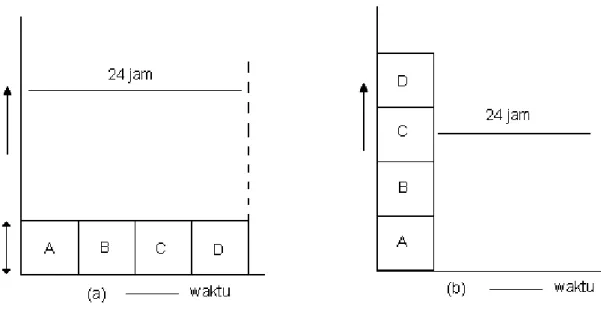

Beban Puncak (Pmax) adalah nilai terbesar dari pembebanan sesaat pada suatu interval demand tertentu. Untuk dapat memperjelas pengertian mengenai Demand (D), Maximum Demand (Dmax) dan Beban Puncak (Pmax) dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini.

Gambar 4. Perubahan KebutuhanMaksimum Terhadap Waktu Interval Demand : T = 24 jam

Demand = Pav : D = 27 kW

Maximum Demand : Dmax, 1 jam = 95 kW Beban Puncak : Pmax = 10 kW

d. Beban Terpasang (Connected Load)

Beban terpasang dari suatu sistem adalah jumlah total daya dari seluruh peralatan sesuai dengan KW atau KVA yang tertulis pada papan nama (name plat) peralatan yang akan dilayani oleh sistem tersebut.

Jadi :

Listrik Pi = rating KVA dari alat i

n = jumlah alat yang terhubung ke sistem.

e. Faktor Keragaman (Diversity Factor)

Faktor keragaman (fdiv) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah beban maksimum dari masing masing unit beban yang ada pada suatu sistem terhadap beban maksimum sistem secara keseluruhan. Jadi faktor keragaman

dimana :

Dmax I = beban maksimum beban unit ke i Dmax s = beban maksimum sistem

Bila Dmax i untuk seluruh unit bersamaan waktunya maka fdiv akan berharga 1, tetapi bila tidak fdiv akan lebih besar dari i.

f. Faktor Keserempakan (Coincidence Factor)

Faktor keserempakan (fcf) adalah keba1ikan dari faktor keragaman, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara beban maksimum dari suatu kumpulan beban dari sistem terhadap jumlah beban maksimum dari masing-masing unit beban.

Jadi :

Listrik

Faktor kebutuhan didefinisikan sebagal perbandingan antara beban puncak suatu sistem terhadap beban terpasang yang dilayani oleh sistem.

Nilai fd pada prinsipnya lebih kecil atau sama dengan satu. Bisa saja terjadi lebih besar dari satu, yaitu saat terjadi dibeban lebih.

h. Faktor Beban (Load Factor)

Faktor beban adalah perbandingan antara beban rata-rata selama interval tertentu dengan beban puncak yang terjadi pada interval yang sama.

dimana: pav = beban rata-rata dan Pmax = beban puncak.

Faktor beban adalah perbandingan antara beban rata – rata terhadap beban puncak dalam periode tertentu. Beban rata – rata dan beban puncak dapat dinyatakan dalam kilowatt, kilovolt – amper, amper dan sebagainya, tetapi satuan dari keduanya harus sama. Faktor beban dapat dihitung untuk periode tertentu biasanya dipakai harian, bulanan atau tahunan.

i. Faktor Rugi-Rugi (Loss Factor)

Faktor rugi-rugi (fLs) didefinisikan sebagai perbandingan antara rugi-rugi daya rata-rata terhadap rugi-rugi daya beban puncak dalam selang waktu tertentu.

Listrik

Faktor diversitas adalah perbandingan antara jumlah beban puncak dari masing – masing pelanggan dari satu kelompok pelanggan dengan beban puncak dari kelompok pelanggan tersebut. Didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah demand dari unit-unit beban terhadap demand maksimum dari keseluruhan beban. Secara matematis, faktor diversitas (Fd) dapat ditulis :

Atau

Dimana :

Di = beban puncak (kebutuhan Maks) dari masing – masing beban i, yang terjadi tidak pada waktu yang bersamaan.

Dk = D 1+2+3 ….n adalah beban puncak dari n kelompok beban.

Untuk lebih memperjelas faktor diversitas ini, perhatikangambar 4. dimisalkan kelompok beban terdiri dari atas 4 pelanggan dengan beban puncak sama besar. Pada gambar penggunaan beban puncak dari keempat pelanggan tidak bersamaan waktunya, faktor diversitas adalah :

Listrik Jadi 1 dan 4 adalah nilai extrim dari Fd dari 4 pelanggan ini.

Gambar 5. Dua nilai ekstrim unutuk faktor diversitas.

Pada umumnya faktor diversitas untuk gardu distribusi dan gardu induk nilainya berkisar sperti di bawah ini :

a. Gardu distribusi 1,00 – 1,50 b. Gardu induk 1,08 – 1,60

6. Faktor Kebersamaan (waktu)

Faktor kebersamaan (waktu) adalah perbandingan antara beban puncak (kebutuhan maks) dari suatu kelompok pelanggan (beban) dengan beban puncak dari masing – masing pelanggan dari kelompok tersebut. Jadi faktor kebersamaan (Fc) adalah :

Listrik

7. Kebutuhan “Demand”

Kebutuhan sistem elektrik didefinisikan sebagai beban pada terminal terima secara rata-rata dalam suatu universal waktu tertentu. Satuan beban tersebut dapat berupa Kilowatt, Kilovoltampere, Ampere dan Kiloampere.

8. Selang Kebutuhan “Demand Interval”

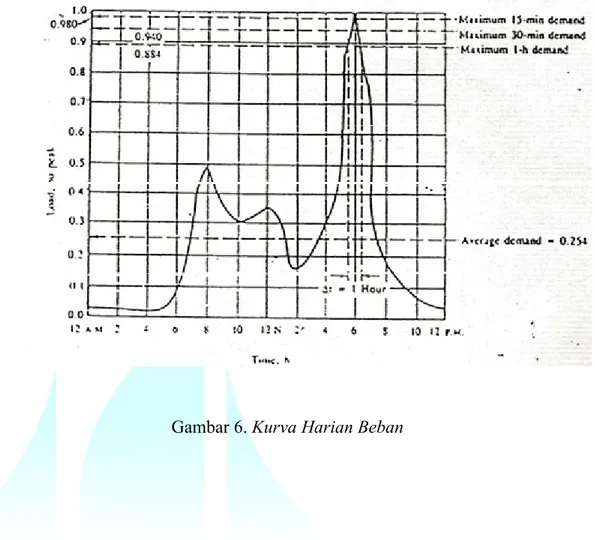

Interval Kebutuhan merupakan periode yang dijadikan dasar untk terima secra rata-rata. Pemilihan periode ini dapat terjadi mulai dari selang 15 menit, selang 30 menit, selang 60 menit ataupun lainnya. Pada kondisi-kondisi tertentu kebutuhan pada selang 15 menit sama dengan kebutuhan pada selang 30 menit. Pernyataan kebutuhan ini harus diekspresikan dalam suatu selang waktu dimana kebutuhan tersebut diukur. Gambar II menunjukkan kurva harian beban “Daily Load Curve” yang menunjukkan beban sebagai fungsi waktu. Berdasarkan pada kurva harian beban tersebut dapat dibuat kurva lama beban “ Load Duration Curve” seperti pada gambar 1 dan 2.

Listrik

Gambar 7. Kurva Lama Beban

9. Kebutuhan Maksimum “Maksimum Demand”

Kebutuhan Maksimum didefinisikan sebagai kebutuhan terbesar yang dapat terjadi dalam suatu selang tertentu. Jadi, kebutuuhan maksimum dapat dikatakan dalam selang waktu 1 jam, 1 minggu, harian dll.

10. Diversitas Kebutuhan “Diseverisfied Demand”

Diversitas kebutuhan dikaitkan dengan beban komposit, dengan beban yang tidak saling berhubungan pada selang waktu tertentu. Jadi, diversitas kebutuhan merupakan perbandingan jumlah maksimum masing-masing beban komposit tersebut terhadap kebutuhan maksimum seluruh beban komposit.

Listrik

Didefinisikan sebagai perbandingan antara beban puncak dengan beban trpasang dengan kata lain merupakan derajat pelayanan serentak pada seluruh beban terpasang. Definisi ini dapat dituliskan seperti persamaan (2) berikut :

Untuk suatu perioda waktu tertentu (2) Yang dimaksud dengan beban terpasang adalah jumlah kapasitas yang tertera pada papan nama (name plate). Faktor kebutuhan adalah perbandingan antara kebutuhan maksimum (beban puncak) terhadap total daya tersambung. Jadi :

Jumlah daya tersambung adalah jumlah dari daya tersambung dari seluruh beban dari setiap konsumen. Daya tersambung dan kebutuhan maksimum satuannya harus sama.faktor kebutuhan biasanya bernilai kurang dari satu. Faktor kebutuhan ini dapat menjadi satu bila keseluruhan beban yang tersambung serentak diberi energy dalam sebagian besar periodenya. Faktor kebutuhan menunjukkan tingkat dimana beban yang tersambung beroperasi serentak. Faktor kebutuhan dipakai untuk menentukan kapasitas (juga biaya) dari peralatan tenaga listrik yang diperlukan untuk melayani beban tersebut. Karena ada pengaruhnya terhadap investasi, maka faktor kebutuhan ini menjadi penting dalam menentukan jadwal pembiayaannya.

Faktor kebutuhan dari beberapa jenis bangunan : a. Perumahan sederhana 50 – 75%

b. Perumahan besar 40 – 65% c. Kantor 60 – 80%

d. Toko sedang 40 – 60% e. Toko serba ada 70 – 90% f. Industry sedang 35 – 65%

Besarnya faktor kebutuhan (biasanya dinyatakan dalam %) dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

Listrik

a. Besarnya beban terpasang

Sebagai contoh : Rumah tinggal yang mempunyai beban terpasang yang relatif besar, pada umumnya memiliki faktor kebutuhan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan rumah tinggal yang mempunyai beban terpasang lebih kecil.

b. Sifat pemakaian

Toko-toko, pusat perbelanjaan, kantor-kantor dan bangunan industri biasanya memiliki faktor kebutuhan tinggi sedangkan gudang dan tempat rekreasi memiliki faktor demand yang rendah.

12. Faktor Coincident (CF = coincident factor)

Didefinisikan sebagai perbandingan antara demand maksimum seluruh beban dengan jumlah demand maksimum masing-masing unit beban. Persamaan 4 menggambarkan definisi ini :

CF = 1/DF

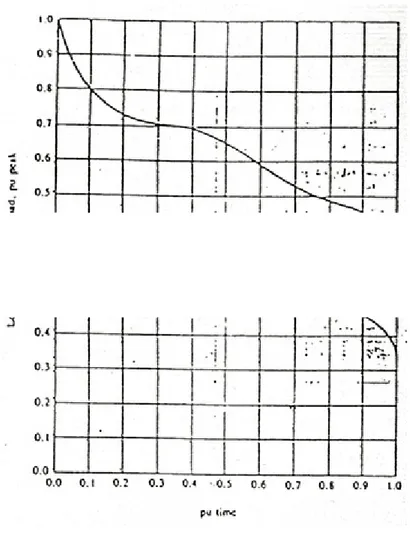

13. Faktor Rugi-rugi Beban (LLF = Loss factor)

Didefinisikan sebagai perbandingan antara rugi dan rata-rata terhadap rugi daya pada beban puncak pada periode waktu tertentu. Faktor rugi-rugi beban merupakan rugi-rugi sebagai fungsi waktu, berubh sesuai dengan fungsi dari waktu kuadrat. Oleh karena itu, faktor rugi-rugi ini tidak dapat ditentukan langsung dari faktor beban. Berdasarkan pengalaman dan percobaan yang dilakukan oleh Buller dan Woodrow dengan menganalisa ratusan grafik diperoleh persamaan empiris sebagai berikut :

LLF = 0,3 (LF) + 0,7 (LF)2 ….. (5)

Listrik LLF = Faktor rugi-rugi

LF = Faktor beban

14. Faktor Penggunaan (UF = utility factor)

Didefenisikan sebagai pertandingan antara demand maksimum dengan kapasitas nominal dari sistem pencatu daya. Persamaan 6 menggambarkan defenisi ini :

Demand maksimum sistem dapat dicari kurva beban atau dengan menghitung beban terpasangnya. Demand maksimum merupakan perkaitan antara beban terpasang dengan faktor demand.

D. Kurva Beban dan Beban Puncak

Kepadatan beban selalu dipakai sebagai ukuran dalam menentukan kebutuhan listrik. Sesuatu daerah kepadatan beban satuannya dapat berupa MVA/km2 atau KVA/m2 umumnya satuan yang dipakai adalah MVA/km2. Beban puncak (kebutuhan maksimum) didefenisikan sebagai beban (kebutuhan) terbesar/tertinggi yang terjadi selama periode tertentu. Periode tertentu dapat berupa sehari, sebulan maupun dalam setahun. Perode harian, yaitu variasi pembebanan trafo distribusi selama sehari. Selanjutnya beban puncak harus diartikan beban rata – rata selama selang waktu tertentu, dimana kemungkinan terjadinya beban tersebut. Contoh, beban harian dari transformator distribusi di mana beban puncaknya selama selang waktu 1 jam, yaitu antara pukul 19.00 (titik A) dan pukul 20.00 (titikB). Nilai rata – rata kurva A – B, merupakan kebutuhan puncaknya (kebutuhan maksimum). Perlu diingatkan disini bahwa kebutuhan puncak (kebutuhan max) bukan

merupakan nilai sesaat, tetapi nilai rata – rata selama selang waktu tertentu, biasanya selang waktu tertentu tersebut adalah 15 menit, 30 menit atau satu jam.

1. Kurva Beban

Kurva beban menggambarkan variasi perbebanan terhadap suatu gardu yang diukur dengan KW, Ampere atau KVA Sebagai fungsi dari waktu.

Listrik

Interval waktu pengukuran biasanya ditentukan berdasarkan pada penggunaan hasil pengukuran, misal : interval waktu 30 menit atau 60 menit sangat berguna dalam penentuan kapasitas rangkaian. Biasanya beban diukur untuk interval waktu 15 menit, 30 menit, satu hari atau 1 minggu.

Kurva Beban menunjukkan permintaan (demand) atau kebutuhan tenaga pada interval waktu yang berlain-lainan. Dengan bantuan kurva beban kita dapat menentukan besaran dari beban-terbesar dan selanjutnya kapasitas pembangkit dapat ditentukan juga.

Gambar 8 . Pukul 5 pagi beban mulai menanjak dan mencapai maksimum kira-kira pada pukul 8 pagi, waktu semua mesin industri beroperasi. Hal seperti itu akan konslan sampai menjelang habis waktu kerja, tetapi menurun pada waktu istirahat siang. Sehabis istirahat siang akan naik lagi dan akan menurun sekitar jam 4-5 sore.

Gambar 9 .

Beban tranportasi kota akan tinggi

kira-kira pada jam 9 pagi. Akan

berkurang pada jam 12 siang dan

akan naik lagi sampai kira-kira jam

Listrik

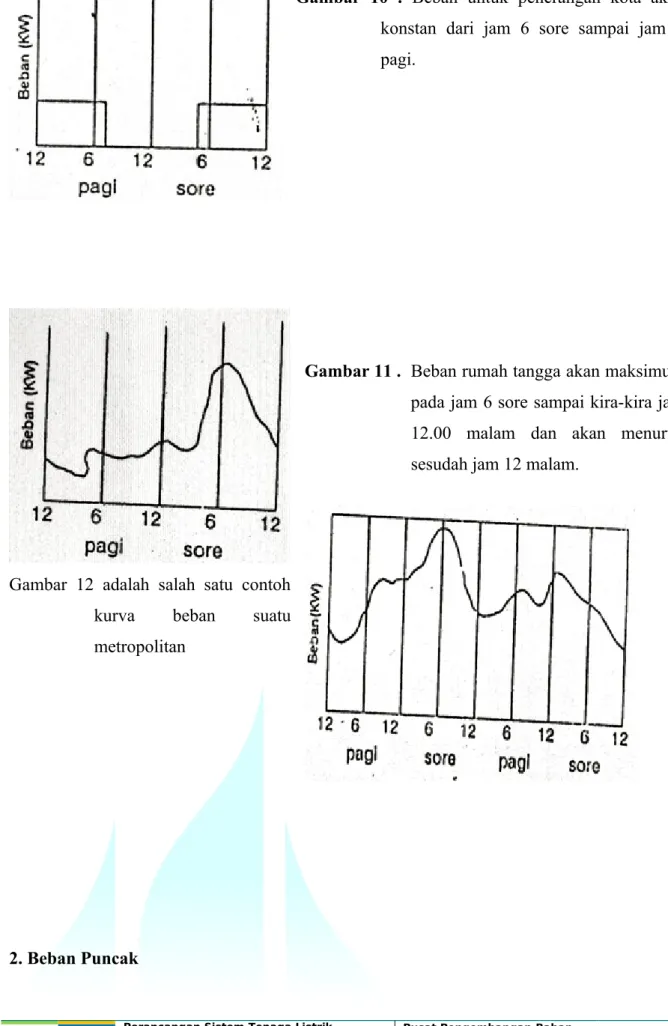

Gambar 10 . Beban untuk penerangan kota akan konstan dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi.

Gambar 11 . Beban rumah tangga akan maksimum pada jam 6 sore sampai kira-kira jam 12.00 malam dan akan menurun sesudah jam 12 malam.

Gambar 12 adalah salah satu contoh kurva beban suatu metropolitan

Listrik

Kepadatan beban selalu dipakai sebagai ukuran dalam menentukan kebutuhan listrik. Sesuatu daerah kepadatan beban satuannya dapat berupa MVA/km2 atau KVA/m2 umumnya satuan yang dipakai adalah MVA/km2. Beban puncak (kebutuhan maksimum) didefenisikan sebagai beban (kebutuhan) terbesar/tertinggi yang terjadi selama periode tertentu. Periode tertentu dapat berupa sehari, sebulan maupun dalam setahun. Perode harian, yaitu variasi pembebanan trafo distribusi selama sehari. Selanjutnya beban puncak harus diartikan beban rata – rata selama selang waktu tertentu, dimana kemungkinan terjadinya beban tersebut. Contoh, beban harian dari transformator distribusi di mana beban puncaknya selama selang waktu 1 jam, yaitu antara pukul 19.00 (titik A) dan pukul 20.00 (titik B). Nilai rata – rata kurva A – B, merupakan kebutuhan puncaknya (kebutuhan maksimum). Perlu diingatkan disini bahwa kebutuhan puncak (kebutuhan max) bukan merupakan nilai sesaat, tetapi nilai rata – rata selama selang waktu tertentu, biasanya selang waktu tertentu tersebut adalah 15 menit, 30 menit atau satu jam.

Faktor daya atau faktor kerja adalah perbandingan antara daya aktif (watt) dengan daya semu/daya total (VA), atau cosinus sudut antara daya aktif dan daya semu/daya total. Daya reaktif yang tinggi akan meningkatkan sudut ini dan sebagai hasilnya faktor daya akan menjadi lebih rendah. Faktor daya selalu lebih kecil atau sama dengan satu. Secara teoritis, jika seluruh beban daya yang dipasok oleh perusahaan listrik memiliki faktor daya satu, maka daya maksimum yang ditransfer setara dengan kapasitas sistim pendistribusian. Sehingga, dengan beban yang terinduksi dan jika faktor daya berkisar dari 0,2 hingga 0,5, maka kapasitas jaringan distribusi listrik menjadi tertekan. Jadi, daya reaktif (VAR) harus serendah mungkin untuk keluaran kW yang sama dalam rangka meminimalkan kebutuhan daya total (VA).

Faktor Daya / Faktor kerja menggambarkan sudut phasa antara daya aktif dan daya semu. Faktor daya yang rendah merugikan karena mengakibatkan arus beban tinggi. Perbaikan faktor daya ini menggunakan kapasitor. Kapasitor untuk Memperbaiki Faktor Daya , pengkoreksi faktor daya pada sistim distribusi listrik/instalasi listrik di pabrik/industri. Kapasitor bertindak sebagai pembangkit daya reaktif dan oleh karenanya akan mengurangi jumlah daya reaktif, juga daya semu yang dihasilkan oleh bagian utilitas.

Listrik

Karakteristik Beban Pada Sistem Arus Listrik Bolak-Balik (AC), dalam sistem listrik arus bolak-balik, jenis beban dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu :

Beban resistif (R) Beban induktif (L) Beban kapasitif (C)

1. Beban Resistif (R)

Beban resistif (R) yaitu beban yang terdiri dari komponen tahanan ohm saja (resistance), seperti elemen pemanas (heating element) dan lampu pijar. Beban jenis ini hanya mengkonsumsi beban aktif saja dan mempunyai faktor daya sama dengan satu. Tegangan dan arus sefasa. Persamaan daya sebagai berikut :

P = VI

Dengan :

P = daya aktif yang diserap beban (watt) V = tegangan yang mencatu beban (volt) I = arus yang mengalir pada beban (A)

Listrik Gambar 13. Rangkaian Resistif Gelombang AC

Gambar 14. Grafik Arus dan Tegangan Pada Beban Resistif

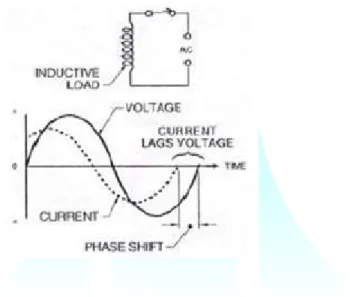

2. Beban Induktif (L)

Beban induktif (L) yaitu beban yang terdiri dari kumparat kawat yang dililitkan pada suatu inti, seperti coil, transformator, dan solenoida. Beban ini dapat mengakibatkan pergeseran fasa (phase shift) pada arus sehingga bersifat lagging. Hal ini disebabkan oleh energi yang tersimpan berupa medan magnetis akan mengakibatkan fasa arus bergeser menjadi tertinggal terhadap tegangan. Beban jenis ini menyerap daya aktif dan daya reaktif. Persamaan daya aktif untuk beban induktif adalah sebagai berikut :

P = VI cos φ Dengan :

P = daya aktif yang diserap beban (watt) V = tegangan yang mencatu beban (volt) I = arus yang mengalir pada beban (A) φ = sudut antara arus dan tegangan

Listrik Gambar 15. Rangkaian Induktif Gelombang AC

Gambar 16. Grafik Arus dan Tegangan Pada Beban Induktif

Untuk menghitung besarnya rektansi induktif (XL), dapat digunakan rumus :

Dengan :

XL = reaktansi induktif

F = frekuensi (Hz) L = induktansi (Henry)

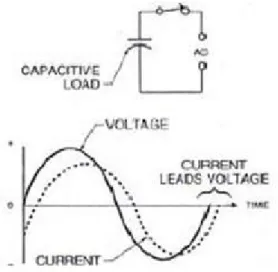

3. Beban Kapasitif (C)

Beban kapasitif (C) yaitu beban yang memiliki kemampuan kapasitansi atau kemampuan untuk menyimpan energi yang berasal dari pengisian elektrik (electrical discharge) pada suatu sirkuit. Komponen ini dapat menyebabkan arus leading terhadap tegangan. Beban jenis ini menyerap daya aktif dan mengeluarkan daya reaktif. Persamaan daya aktif untuk beban induktif adalah sebagai berikut :

P = VI cos φ Dengan :

P = daya aktif yang diserap beban (watt) V= tegangan yang mencatu beban (volt) I = arus yang mengalir pada beban (A)

Listrik φ = sudut antara arus dan tegangan

Gambar 17. Rangkaian Kapasitif Gelombang AC

Gambar 18. Grafik Arus dan Tegangan Pada Beban Kapasitif

Untuk menghitung besarnya rektansi kapasitif (XC), dapat digunakan rumus :

Dengan :

XL = reaktansi kapasitif

f = frekuensi

C = kapasitansi (Farad)

Listrik

Penyelenggaraan Tenaga listrik sebagai salah satu infrastruktur yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pembangunan ketenagalistrikan harus menganut asas manfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan dan keselamatan,kelestarian fungsi lingkungan, dan otonomi daerah. Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan PemerintahDaerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milikdaerah. Namun demikian, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk penyediaan tenaga listrik tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang,pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, dan pembangunan listrik perdesaan.Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik. Disamping itu, usaha penyediaan tenagalistrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi. Usahapenyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha. Pembatasan wilayah usaha juga diberlakukan untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.Pemerintah memiliki kebijakan dalam penyediaan tenaga listrik bahwa badanusaha milik negara diberi prioritas pertama untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sedangkan untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Pemanfaatan energi primer setempat tersebutmemprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan dengan tetap memperhatikan aspekteknis, ekonomi, dan keselamatan lingkungan. Sedangkan kebijakan di sisi pelaku usaha pembangkitan tenaga listrik antara lain:kebijakan diversifikasi energi untuk tidak bergantung pada satu sumber energi khususnya energi fosil dan konservasi energi. Untuk menjamin terselenggaranya operasi pembangkitan maka pelaku usaha di pembangkitan perlu membuat stockfilling untuk cadangan selama waktu yang disesuaikan dengan kendalake terlambatan pasokan yang mungkin terjadi.Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang

Listrik

Kebijakan EnergiNasional (KEN) bahwa peranan masing-masing jenis energi terhadap konsumsienergi nasional untuk energi baru dan energi terbarukan lainnya, menjadi lebih dari5% pada tahun 2025.

1. Kebijakan Penanganan Listrik Desa dan Misi Sosial

Penanganan misi sosial dimaksudkan untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, dan melistriki seluruh wilayah Indonesia yang meliputi daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan. Penanganan misi sosial dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan bantuan bagi masyarakat tidak mampu, menjaga kelangsungan upaya perluasan akses pelayanan listrik pada wilayah yang belum terjangkau listrik, mendorong pembangunan/pertumbuhanekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.Penanganan misi sosial diperlukan untuk dapat dilaksanakan secara operasiona lmelalui PKUK. Agar efisiensi dan transparansi tercapai, maka usaha penyediaan tenaga listrik seyogyanya dapat dilakukan dengan pemisahan fungsi sosial dan komersial melalui pembukuan yang terpisah.

2. Kebijakan Lindungan Lingkungan

Pembangunan di bidang ketenagalistrikan dilaksanakan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk itu kerusakan dan degradasi

Listrik

ekosistem dalam pembangunan energi harus dikurangi dengan membatasi dampak negatif lokal, regional maupun global yang berkaitan dengan produksi tenaga listrik. Hal ini telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.Sejalan dengan kebijakan di atas, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta produk hukum lainnya, mengharuskan pemrakarsa memperhatikan norma dasar yang baku tentang bagaimana menyerasikan kegiatan pembangunan dengan memperhatikan lingkungan serta harus memenuhi baku mutu yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Untuk itu semua kegiatan ketenagalistrikan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting wajib melakukan AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) sedangkan yang tidak mempunyai dampak penting diwajibkan membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kebijakan Standardisasi, Keamanan Dan Keselamatan, Serta Pengawasan

Listrik selain bermanfaat bagi kehidupan masyarakat juga dapat mengakibatkan bahaya bagi manusia apabila tidak dikelola dengan baik. Pemerintah dalam rangka keselamatan ketenagalistrikan menetapkan standardisasi, pengamanan instalasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik. Tujuan keselamatan ketenagalistrikan antara lain melindungi masyarakat dari bahaya yang diakibatkan oleh tenaga listrik,meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan, meningkatkan efisiensi dalam pengoperasian dan pemanfaatan tenaga listrik.Kebijakan dalam standardisasi meliputi:1. Standar Peralatan Tenaga Listrik, yaitu alat atau sarana pada instalasi pembangkitan, penyaluran, dan pemanfaatan tenaga listrik.2. Standar Pemanfaat Tenaga Listrik, yaitu semua produk atau alat yang dalampemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk ataualat tersebut, antara lain alat rumah tangga (household appliances) dan komersial / industri. Atas pertimbangan keselamatan, keamanan, kesehatan dan aspek lingkungan maka SNI terbagi dalam standar sukarela dan peralatan dan pemanfaatan harus memenuhi standar wajib.Kebijakan keamanan instalasi meliputi: kelaikan operasi instalasi tenaga listrik, keselamatan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, dan kompetensi tenagateknik. Instalasi tenaga listrik yang layak operasi dinyatakan dengan Sertifikat Layak Operasi. Untuk peralatan dan pemanfaat tenaga

Listrik

listrik yang memenuhi Standar Nasional Indonesia dinyatakan dengan Sertifikat Produk untuk dapat membubuhi Tanda SNI (SNI) pada peralatan tenaga listrik dan penerbitan Sertifikat Tanda Keselamatan pada pemanfaat tenaga listrik dan tenaga teknik yang kompeten dinyatakan dengan Sertifikat Kompetensi.

4. Kebijakan Penanggulangan Krisis Penyediaan Tenaga Listrik

Dalam upaya menanggulangi daerah-daerah yang mengalami krisis penyediaantenaga listrik, dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu melalui Program Penanggulangan Jangka Pendek (1 - 2 tahun kedepan) dan Program Penanggulangan Jangka Menengah/Panjang (memerlukan waktu konstruksi 3 - 5tahun). Program penanggulangan jangka pendek dilakukan untuk penyelesaian krisis penyediaan tenaga listrik secara cepat sebelum pembangkit yang sudah direncanakan selesai dibangun, sehingga pemadaman yang terjadi dapat dihindari secepat mungkin. Program ini dilakukan melalui kegiatan penambahan kapasitas pembangkit dan penyaluran daya melalui jaringan transmisi dan distribusi. Penambahan daya dilakukan melalui sewa pembangkit, pembelian kelebihankapasitas pembangkit captive dan pengadaan pembangkit baru yang cepat masa pembangunannya. Di samping itu dilakukan upaya pengurangan beban puncak melalui pengurangan pemakaian listrik pada saat beban puncak Program penanggulangan jangka menengah/panjang dengan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang baru, baik oleh PLN maupun IPP yang memerlukanwaktu konstruksi 3 - 5 tahun.

E. Keamanan Supply (Proteksi Power)

Sistem proteksi tenaga listrik pada umumnya terdiri dari beberapa komponen yang di rancang untuk mengidentifikasi kondisi sistem tenaga listrik dan bekerja berdasarkan informasi yang diperoleh dari sistem tersebut seperti arus, tegangan atau sudut fasa antara keduanya. Informasi yang diperoleh dari sistem tenaga listrik akan digunakan untuk membandingkan besarannya dengan besaran ambang-batas (threshold setting) pada peralatan proteksi. Apabila besaran yang diperoleh dari sistem melebihi setting ambang-batas peralatan proteksi, maka sistem proteksi akan bekerja untuk mengamankan kondisi tersebut. Peralatan proteksi pada umumnya terdiri dari beberapa elemen yang dirancang untuk mengamati kondisi sistem dan melakukan suatu tindakan berdasarkan kondisi sistem yang diamatinya

Listrik

Gambar 20. Elemen Porteksi Sistem Tenaga Listrik

Waktu pemutusan gangguan merupakan waktu total yang dibutuhkan peralatan proteksi sampai terbukanya pemutus tenaga atau disebut juga fault clearing time [2].

Tc = TP + Td + Ta...(2.9) Keterangan :

Tc = clearing time Tp = comparison time Td = decision time

Ta = action time, including circuit breaker operating time

Waktu pemutusan gangguan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan suatu skema proteksi. Hal ini dikarenakan suatu peralatan proteksi harus dikoordinasikan waktunya dengan peralatan proteksi yang lain agar hanya peralatan proteksi yang paling dekat dengan gangguan saja yang bekerja ( prinsip selektivitas). Berikut adalah gambar sistematis dari komponen-komponen proteksi tenaga listrik:

Listrik

1. Trafo Instrument

a. Current Transformer (CT) / Trafo Arus

Current Transformator (CT) Adalah suatu perangkat listrik yang berfungsi menurunkan arus yang besar dengan ukuran yang lebih kecil. CT digunakan karena dalam pengukuran arus tidak mungkin dilakukan langsung pada arus beban atau arus gangguan, hal ini disebabkan arus sangat besar dan bertegangan sangat tinggi. Karakteristik CT ditandai oleh Current Transformator Ratio (CTR) yang merupakan perbandingan antara arus yang dilewatkan oleh sisi primer dengan arus yang dilewatkan oleh sisi sekunder.

b. Potensial Transformator / Trafo Tegangan

Potensial Transformator adalah suatu peralatan listrik yang berfungsi menurunkan tegangan yang tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah yang sesuai dengan setting relay. Trafo ini juga memiliki angka perbandingan lilitan / tegangan primer dan sekunder yang menunjukan kelasnya.

c. Rele/Relay

Rele / Relay berasal dari teknik telegrafi, dimana sebuah coil di energize oleh arus lemah, dan coil ini menarik armature untuk menutup kontak. Rele merupakan jantung dari proteksi system tenaga listrik, dan telah berkembang menjadi peralatan yang rumit. Rele dibedakan dalam dua kelompok :

1. Komparator: Mendeteksi dan mengukur kondisi abnormal, dan membuka/menutup kontrak (trip).

2. Auxilary relays: dirancang untuk dipakai di auxiliary circuit yang dikontrol oleh rele komparator, dan membuka/menutup kontak-kontak lain(yang umumnya berarus kuat).

Listrik

Circuit Breaker (CB) adalah salah satu peralatan pemutus daya yang berguna untuk memutuskan dan menghubungkan rangkaian listrik dalam kondisi terhubung ke beban secara langsung dan aman, baik pada kondisi normal maupun saat terdapat gangguan. Berdasarkan media pemutus listrik / pemadam bunga api, terdapat empat jenis CB sbb:

1. Air Circuit Breaker (ACB), menggunakan media berupa udara. 2. Vacuum Circuit Breaker (VCB), menggunakan media berupa vakum. 3. Gas Circuit Breaker (GCB), menggunakan media berupa gas SF6.

4. Oil Circuit Breaker (OCB), menggunakan media berupa minyak.

Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu peralatan untuk menjadi pemutus daya :

a. Mampu menyalurkan arus maksimum sistem secara kontinu.

b. Mampu memutuskan atau menutup jaringan dalam keadaan berbeban ataupun dalam keadaan hubung singkat tanpa menimbulkan kerusakan pada pemutus daya itu sendiri. c. Mampu memutuskan arus hubung singkat dengan kecepatan tinggi.

4 DC System Power Supply

DC System Power Supply merupakan pencatu daya cadangan yang terdiri dari Battery Charger, sebagai peralatan yang mengubah tegangan AC ke DC, dan Battery, sebagaipenyimpan daya cadangan. Sebagai peralatan proteksi, DC System Power Supply merupakan peralatan yang sangat vital karena jika terjadi gangguan dan kontak telah terhubung, maka DC System Power Supply akan bekerja yang menyebabkan CB membuka. Chargersebenarnya adalah sumber utama dari DC power supply, karena charger adalah alat untuk merubah AC power menjadi DC power

(rectifier).

E. METODE KOREKSI SISTEM

Perencanaan, pendesainan, dan pengoperasian sistem tenaga memerlukan studi-studi teknik yang dilakukan untuk mengevaluasi sistem yang telah terpasang maupun sistem dengan performansi-performansi tertentu yang hendak dicapai, termasuk performansi pada segi keandalan, pada segi keamanan, dan pada segi ekonomis. Studi-studi disusun dan dilakukan terutama adalah sebagai cara yang paling efisien dan paling hemat biaya untuk memperhitungkan dan mencegah terjadinya hal-hal negatif yang tidak diinginkan di dalam sistem.

Pada tahap desain, studi dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghindari kekurangan-kekurangan yang potensial terjadi pada sistem, sebelum sistemnya sendiri benar-benar dioperasikan. Analisis pada sistem terpasang dilakukan untuk melacak penyebab-penyebab

Listrik

kegagalan operasi pada peralatan dan operasi yang salah pada sistem, kemudian koreksi-koreksi yang perlu dilakukan untuk kemudian memperbaiki performansi sistem.

Sistem tenaga modern yang semakin kompleks, termasuk di dalamnya sistem tenaga yang digunakan di dunia industri membuat studi analisis sistem tenaga menjadi sulit, membosankan, dan membutuhkan waktu yang sangat lama apabila dilakukan secara manual. Bersyukur, kemajuan di bidang teknologi komputer saat ini, seperti pengembangan program komputer digital, termasuk di dalamnya komputer pribadi dengan kemampuan menampilkan grafik yang sangat baik, telah mampu mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan-perhitungan dalam analisis sistem tenaga. Beberapa program yang mudah digunakan (user-friendly) dengan menu-menu yang interaktif juga telah menolong banyak para enjiner untuk melakukan analisis sistem tenaga yang semakin kompleks ini dengan menggunakan program komputer digital.