1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kompleksitas dari pendefinisian korupsi turut dipengaruhi oleh konteks, cakupan, dan persepsi serta latar belakang dari pendefinisi korupsi. Berbagai kalangan seperti akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan lembaga hingga masyarakat mempunyai pemahaman yang beragam terkait korupsi. Tidak ada definisi tunggal, komprehensif, maupun yang dapat diterima secara universal mengenai korupsi. Definisi korupsi dari satu negara dan negara lain cenderung berbeda mengacu pada budaya, hukum, atau faktor lain dan cakupan masalah yang muncul di setiap negara (Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 2001).

Shleifer dan Vishny (1993) mendefinisikan korupsi sebagai

penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi dapat terjadi dari beragam tindakan, seperti penyuapan, pemerasan, penipuan, nepotisme, uang pelicin, penggelapan, pemalsuan catatan, mempengaruhi keputusan, dan kontribusi kampanye (Klitgaard, 1998). Tanzi (1998) menambahkan, dalam perusahaan, korupsi juga dapat terjadi ketika manajer atau karyawan menyalahgunakan kekuasaannya yang dapat merugikan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Bowles (2000) mengklasifikasikan tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam korupsi menjadi tiga yaitu bribery (penyuapan), embezzlement (pemalsuan) dan extortion (pungutan liar atau pungli).

Dalam konteks politik, korupsi didefinisikan sebagai politisi yang menyalahgunakan 'kekuasaan yang dipercayakan rakyat kepada politisi‟ untuk

2

kepentingan memperkaya diri sendiri yang merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik pada lembaga-lembaga (Chang, 2013). Korupsi politik menurut Teachout (2009), terbagi kedalam empat aktivitas, yaitu: (1) penyuapan; (2) keputusan publik untuk memenuhi kepentingan swasta, karena hubungan yang saling bergantung; (3) keputusan publik untuk memenuhi kekuatan eksekutif karena hubungan yang saling bergantung; dan (4) pejabat publik yang menggunakan kekuatan posisinya untuk meningkatkan kemakmuran.

Beragam definisi mengenai korupsi pada akhirnya membagi fenomena korupsi sebatas pada sektor publik saja (Rose-Ackerman, 1974; Azariadis and Lahiri, 1997; Del Monte dan Papagni, 2001; Jain, 2001) atau terjadi baik pada sektor publik maupun swasta (Bowles, 2000; World Bank, 2007; Transparency International, 2012). UNDP mengklasifikasikan korupsi menjadi dua tipe: spontan dan terlembaga (sistemik). Korupsi spontan biasanya ditemukan dalam masyarakat yang menganut etika dan moral dalam pelayanan publik. Korupsi terlembaga ditemukan dalam masyarakat, yang mana perilaku korup terjadi terus menerus atau meluas.

Perdebatan mengenai korupsi tidak hanya dalam hal pendefinisan, tetapi juga bukti empiris. Studi mengenai korupsi di dunia, terbagi menjadi dua, yaitu greaser (pelumas) atau sander (penghambat) bagi perekonomian. Tindak pidana korupsi, meskipun diberi sanksi hukum, dapat menjadi bantuan yang pada prinsipnya mempercepat transaksi, dan birokrasi dipandang sebagai penghambat dalam mekanisme produksi (Lisciandra dan Millemaci, 2013).

3

Pendapat grease the wheels hypothesis (GWH) telah didukung oleh investigasi teoritis dan empiris. Menurut pandangan GWH birokrasi yang tidak efisien, menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga adanya korupsi diyakini akan meningkatkan efisiensi birokrasi. Lui (1985) menyatakan bahwa korupsi mampu mempercepat proses birokrasi dan meminimisasi biaya tunggu. Bukti empiris lain, Gazda (2010) menyatakan bahwa korupsi berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi ketika kualitas kelembagaan pemerintah rendah. Dreher dan Gassebner (2011) menemukan bahwa pada tingkat regulasi yang tinggi, korupsi mampu meningkatkan wiraswasta di suatu negara.

Pendapat sand the wheels hypothesis (SWH) telah didukung oleh data empiris yang lebih mendalam. Merujuk pada pandangan ini, korupsi merupakan tindakan atas ketidakpastian dan meningkatkan faktor biaya (Lisciandra dan Millemaci, 2013). Menurut Mauro (1995), korupsi memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, melalui mekanisme investasi. Pejabat yang korup juga mendistorsi proyek investasi publik, dengan memberikan proyek tersebut kepada perusahaan yang menawarkan suap tertinggi dibandingkan perusahaan yang kompeten (Shleifer dam Vishny, 1993). Kaufmann dan Wei

(1999) menambahkan, perusahaan yang melakukan suap cenderung

menghabiskan waktu manajamen untuk bernegosiasi lama dan menanggung biaya suap tinggi.

Di Indonesia, korupsi telah menjadi kronis dan akut, tidak sedikit perusahaan yang membayar suap untuk alasan kompetitif dan mempercepat prosedur birokrasi. Namun situasi ini membuat pejabat pemerintah memiliki

4

bargaining power yang tinggi untuk meminta suap lebih banyak (Rivayani, 2008). Selain itu, Rivayani juga menemukan adanya korelasi positif antara waktu yang dihabiskan dengan pejabat pemerintah dan jumlah suap yang dikeluarkan. Oleh karena itu, korupsi di Indonesia tidak terbukti mendukung GWH.

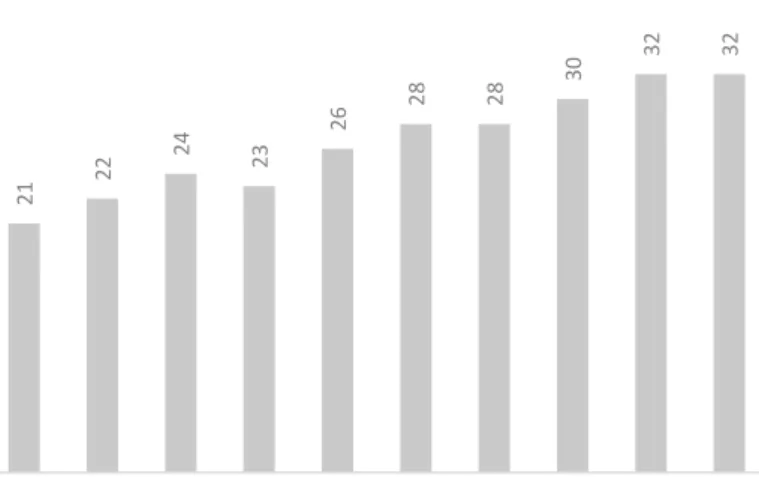

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis Transparency International pada Desember 2013, Indonesia merupakan negara dengan skor rendah. Dengan rentang skor 1 hingga 100, skor 1 menujukkan korupsi yang sangat tinggi dan skor 100 adalah negara yang bersih dari korupsi. Indonesia berada di peringkat 114 dari 175 negara dengan skor 32. Denmark dan New Zealand menduduki peringkat 1 dengan skor 91. Indonesia masih berada di bawah Singapura (86), Brunei Darussalam (60), Malaysia (50), Filipina (36), dan Thailand (35). Gambar 1.1 menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari tahun 2004-2013. Indonesia memiliki tren yang positif dari tahun ke tahun.

Gambar 1.1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2004-2013

Sumber:Corruption Perceptions Index 2013, Transparency International 21 22 24 23 26 28 28 30 32 32 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 IPK

5

Pada tahun 1990, Bank Dunia mengidentifikasi korupsi sebagai hambatan terbesar bagi perekonomian dan pembangunan sosial. Evaluasi internal dari program sektor publik Bank Dunia menemukan bahwa mayoritas dari negara peminjam telah mengimplementasikan strategi anti-korupsi dan transparansi, akan tetapi usaha tersebut belum mampu menurunkan persepsi korupsi. Beberapa dekade terakhir, masyarakat internasional menunjukkan minat untuk rancangan sebuah kesepakatan yang benar-benar global, mampu mencegah dan melawan korupsi dalam segala bentuk. Dalam konteks ini, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dibentuk. Indonesia turut terlibat dengan menandatangani UNCAC pada tahun 2003 dan diratifikasi pada tahun 2006. Dalam konvensi tersebut setiap negara diharuskan menerapkan beberapa langkah anti-korupsi yang mempengaruhi hukum, institusi dan implementasinya. Indonesia juga mengimplementasikan standar dan rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF), mencakup kerangka legal tidak hanya korupsi tetapi juga pencucian uang.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa karena tindak pidana korupsi meluas dan sistematis, melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Eksistensi undang-undang tersebut menjadi landasan untuk dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia pada tahun 2003. Pada tahun 2002, bersamaan dengan disahkannya UU No. 15 Tahun 2002, dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Di bawah UU No. 8 Tahun 2010 barulah

6

kemudian PPATK, KPK, dan lembaga peradilan pidana lain dapat saling terintegrasi dalam hal memberantas korupsi dan pencucian uang.

Proses hukum di Indonesia untuk tindak pidana korupsi menganut dual sistem. KPK hanya akan menangani kasus yang terindikasi korupsi dengan kerugian negara sama dengan atau lebih besar dari Rp 1 milyar. Jika indikasi korupsi dengan kerugian negara kurang dari 1 milyar akan ditangani oleh polisi dan jaksa.

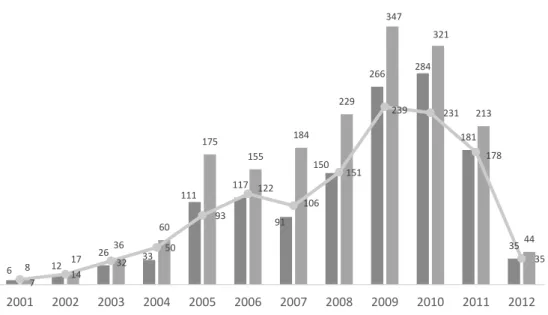

Gambar 1.2. Jumlah Kasus dan Terdakwa Korupsi di Indonesia

Tahun 2001-2012

Sumber: Putusan Mahkamah Agung 2001-2012 (diolah)

Dalam rentang waktu 2001-2012, MA telah memutuskan perkara tindak pidana korupsi sebanyak 1789 terdakwa yang terdiri atas 1258 kasus. Dari 1789 terdakwa, 123 diantaranya dituntut oleh KPK dan 1312 diantaranya diputus bersalah hingga tahap putusan final MA. Jumlah kasus yang diputus bersalah setiap tahunnya mengalami tren naik dan turun. Pada tahun 2009, jumlah perkara

6 12 26 33 111 117 91 150 266 284 181 35 8 17 36 60 175 155 184 229 347 321 213 44 7 14 32 50 93 122 106 151 239 231 178 35 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah Terdakwa Bersalah Jumlah Terdakwa Jumlah Kasus

7

yang diputuskan MA mencapai 254 kasus dan 347 terdakwa, merupakan jumlah tertinggi dibandingkan tahun lainnya.

Sistem hukum pidana di Indonesia menganut asas equality before the law. Merujuk pada Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan adanya undang-undang tersebut, asas equality before the law telah diamini dalam konstitusi. Dalam konsep equality before the law, hakim harus bertindak seimbang dan adil dalam memimpin sidang di pengadilan, disebut sebagai prinsip audi et alteram partem (Dwiyana, 2008).

1.2. Permasalahan

Penelitan terdahulu mengenai korupsi menunjukkan hasil yang beragam mengenai dampak yang ditimbulkan dari korupsi. Berfokus pada dampak negatif yang dihadapi setiap negara, korupsi telah menjadi penghambat bagi perekonomian. Dalam memberantas korupsi diperlukan strategi, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga pengawasan dan evaluasi pada prosesnya. Sistem pengadilan yang baik mampu mengurangi tingkat korupsi (Lambsdorff, 2006).

Pengadilan tindak pidana di Indonesia berprinsip atas asas equality before the law. Namun penelitian terdahulu menunjukkan adanya pelanggaran dalam asas equality before the law. Indonesia menganut civil law, setiap putusan yang didakwakan mengacu pada undang-undang. Terlepas dari acuan yang jelas, intensitas keputusan hakim dari setiap putusan korupsi jauh dari konsisten.

8

Keputusan hakim cenderung lebih rendah untuk pekerjaan tertentu dibandingkan perkerjaan lainnya. Selain itu, terdakwa korupsi yang diadili di Pulau Jawa mempunyai kecenderungan probabilitas yang lebih rendah untuk dibuktikan bersalah oleh MA (Pradiptyo, 2009).

Penelitian terkait kecenderungan putusan korupsi kembali dipaparkan oleh Partohap (2013) dengan menggunakan model durasi. Dalam penelitiannya, terdakwa dengan pekerjaan sebagai anggota legislatif mempunyai durasi paling lama dalam menjalani proses peradilan. Kelompok terdakwa yang berdomisili dan menjalani proses pengadilan di Pulau Jawa adalah yang paling lama dan yang tercepat adalah di luar Pulau Jawa dan Jabodetabek.

Setiap kejahatan, termasuk di dalamnya adalah korupsi, selalu menciptakan biaya sosial (Pradiptyo, 2009). Korupsi tentu menciptakan alokasi sumberdaya yang tidak optimal dan ini tentunya membebani masyarakat. Namun ironisnya, setiap upaya untuk menanggulangi dan mencegah korupsi juga menciptakan biaya sosial. Menganalisis fenomena korupsi adalah satu hal, namun tidak kalah menariknya adalah menganalisis upaya penanggulangan dan pencegahan korupsi tersebut.

Upaya untuk menganalisis penanggulangan korupsi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu 1) menganalisis efektivitas penanggulangan korupsi dengan mengukur tingkat residivisme (reoffending behavior) koruptor setelah mereka mendapat hukuman; dan 2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian hukuman kepada para koruptor. Pendekatan pertama dipandang sangat ideal, namun demikian, berbeda dengan kejahatan

9

konvensional, pelaku korupsi biasanya sulit, atau bahkan mustahil, melakukan residivisme (reoffending). Dengan demikian alternatif analisis ke dua adalah hal yang bisa dilakukan, yaitu mengevaluasi keputusan pengadilan terkait dengan kasus-kasus korupsi.

Indonesia adalah negara yang terdiri lebih dari 17.500 pulau yang menjadikannya negara kepulauan terbesar di dunia yang tersebar disepanjang 3200 mil. Pembangunan di Indonesia jauh untuk dapat dikatakan merata. Pembangunan ekonomi cenderung berpusat di Jawa dan Sumatera yang notabene berpenduduk paling padat. Sementara itu di Kawasan Timur Indonesia dengan jumlah penduduk yang terbatas dan jauh dari pusat pemerintahan, pembangunan tidaklah sepesat di Jawa dan Sumatera. Heterogenitas dan disparitas pembangunan antar daerah tidak pelak mempengaruhi bagaimana korupsi ditangani oleh para penegak hukum.

Berkaitan dengan semakin besarnya disparitas pembangunan antara kawasan Barat dan Timur Indonesia, beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat bukti adanya perbedaan putusan pengadilan terkait korupsi antar pulau-pulau utama di Indonesia?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana korupsi antar pulau-pulau utama di Indonesia tersebut?

10 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Mengidentifikasi variasi putusan pengadilan terkait dengan kasus korupsi antar pulau-pulau utama di Indonesia;

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi variabilitas putusan pengadilan terkait dengan kasus korupsi antar pulau-pulau utama di Indonesia.

1.4. Metodologi Penelitian

Untuk menganalisis heterogenitas putusan pengadilan kasus korupsi antar pulau-pulau utama di Indonesia, penelitian ini akan menggunakan multilevel modelling (model multilevel) atau yang biasa disebut hierarchieal linear models, mixed models, random effects models, variance components models. Pada dasarnya, model ini akan menguji adakah variasi diantara grup, yang dalam penelitian ini, grup dibedakan menjadi 7 (Jabodetabek, Jawa non Jabodetabek, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Papua dan Maluku). Model tersebut dikombinasikan dengan logistic (logit) untuk menganalisa kemungkinan dari hukuman pelanggar, masing-masing, dengan hukuman tertentu (yakni penjara, denda, pembayaran uang pengganti, dll). Sebelum diestimasi dengan model multilevel, harus dilakukan uji signifikansi efek random atau unconditional model (Steele, 2009; Johnson, 2010: 627). Unconditional model adalah model multilevel logistik kosong atau tanpa variabel independen, hanya terdapat sebuah intersep dan efek grup. Apabila hasil tersebut

11

signifikan yang berarti terdapat bukti terdapat variasi antar grup, barulah kemudian diestimasi dengan model multilevel logistik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data putusan MA yang

telah dimuat dalam laman resminya http://putusan.mahkamahagung.go.id. Data

putusan tersebut masih berupa lembar putusan pengadilan sehingga perlu dilakukan rekapitulasi dengan menggunakan piranti lunak Ms. Excel terlebih dahulu. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan piranti lunak Stata versi 12.0.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka dan Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka dan landasan teori sebagai dasar dan acuan dalam menginterpretasi hasil serta hipotesis penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan metode yang digunakan dalam

mengumpulkan dan mengolah data untuk memperoleh hipotesis

penelitian.

Bab III: Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis data yang telah diperoleh dalam penelitian berdasarkan metode yang telah dijelaskan sebelumnya secara keseluruhan termasuk analisis dan pengujian hipotesis.

12

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan penelitian.