Keterangan sampul depan :

MONITORING

KESEHATAN

TERUMBU

KARANG

KABUPATEN

SIKKA

TAHUN 2010

Koordinator Tim Penelitian :

Anna Manuputty

Disusun oleh :

Anna Manuputty

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Sikka dengan Ibu Kota Maumere, merupakan salah satu

kabupaten di provinsi NTT, yang terletak di ujung timur Pulau Flores. Kabupaten ini mencakup kecamatan dan desa yang membentang dari utara yang menghadap ke Laut Flores, sampai ke selatan yang menghadap ke Samudera Hindia. Perairan di bagian utara kota Maumere dan sekitarnya merupakan perairan teluk yang cukup jernih. Sebaliknya perairan di sebelah selatan agak keruh dengan gelombang maupun alun yang cukup besar

karena terbuka ke Samudera Hindia. Luas wilayah laut, 118.462 km2 atau

sekitar 68,44 % dari luas wilayah kabupaten. Beberapa pulau besar dan kecil terdapat di sekitar teluk, antara lain Pulau Besar, Pulau Perumaan, Pulau Pangabatang, Pulau Babi dan pulau-pulau kecil lainnya yang tersebar ke arah utara.

Secara geografi wilayah Kabupaten Sikka terletak antara 8o 5’ – 8o

50’ lintang selatan dan 120o 40’ – 122o 45.5’ bujur timur, dengan luas

wilayah daratan 1.727,48 km2. Luas terumbu karang di kabupaten ini

104,92 km2 yang terdiri dari terumbu karang tepi (fringing reef) yang

terdapat di pesisir daratan pulau utama (Pulau Flores) maupun di pesisir pulau-pulau kecil.

Secara geografi wilayah Kabupaten Sikka terletak antara 8o 5’ – 8o

50’ lintang selatan dan 120o 40’ – 122o 45.5’ bujur timur, dengan luas

wilayah daratan 1.727,48 km2. Luas terumbu karang di kabupaten ini

104,92 km2 yang terdiri dari terumbu karang tepi (fringing reef) yang

terdapat di pesisir daratan pulau utama (Pulau Flores) maupun di pesisir pulau-pulau kecil.

Pada program COREMAP Fase I, telah dilakukan pengamatan terumbu karang melalui studi “baseline” dan dilanjutkan dengan pemantauan kesehatan terumbu karang pada tahun 2003 di beberapa kecamatan di pesisir Teluk Maumere dan di pulau-pulau di bagian utara teluk. Dari pihak penyandang dana (World Bank) merasa perlu menambah lokasi pengamatan terutama yang berhubungan dengan desa pesisir yang penduduknya terdiri dari nelayan. Pada program COREMAP Fase II, studi “baseline” ekologi terumbu karang telah dilakukan pada tahun 2006. Pada tahun 2007 telah dilakukan monitoring (t1) ekologi terumbu karang di lokasi yang sama, dilanjutkan monitoring (t2) pada tahun 2009 serta pada (t3) tahun 2010. Pengamatan yang dilakukan di 6 kecamatan yang dianggap mewakili wilayah kabupaten, yaitu Kecamatan Maumere, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Talibura, Kecamatan Waigete, Kecamatan Alok di pesisir utara Flores dan satu kecamatan di selatan yaitu Kecamatan Bola.

Tujuan kegiatan kali ini adalah melakukan pemanatuan kembali kesehatan terumbu karang di lokasi transek permanen yang telah dibuat pada waktu studi baseline. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode “Line Intercept Transect (LIT) untuk pengamatan karang dan biota bentik lainnya; metoda “Reef check” untuk pengamatan megabentos

ii

dan “Underwater Fish Visual Census” (UVC) untuk pengamatan ikan karang. B. HASIL

Hasil pengamatan monitoring ekologi terumbu karang di perairan Kabupaten Sikka sebagai berikut :

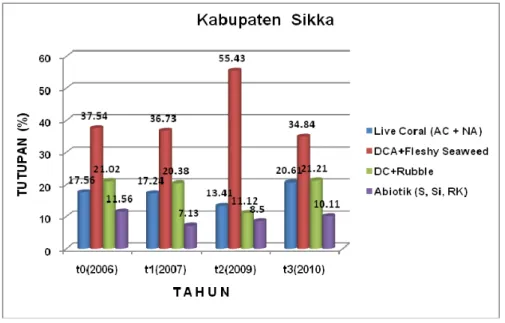

Hasil pemantauan kondisi terumbu karang di Teluk Maumere, Kabupaten Sikka tahun 2010, menunjukkan kondisi terumbu karang mengalami kecenderungan pemulihan (naik) setelah pada tiga tahun sebelumnya cenderung menurun kondisi karangnya. Rerata persen tutupan karang batu pada tahun 2006 cenderung turun dari 17,58 % (2006) menjadi 17,24 %) pada tahun 2007, selanjutnya turun menjadi 13,41 % pada tahun 2009 dan kemudian cenderung naik pada tahun 2010 menjadi 20,38%. Dimana tiga belas lokasi pengamatan mengalami pemulihan kondisi terumbu karangnya dengan kenaikan persentase tutupan karang berkisar antara 1,43 % sd 15,87 % Agar terumbu karang terus tumbuh berkembang pengeboman ikan di terumbu karang di daerah itu harus dihentikan. Pembentukkan DPL-DPL akan mempercepat pemulihan kembali kondisi terumbu karang di kawasan ini.

Komponen biota megabentos dan substrat lain mengalami fluktuasi naik-turun namun masih dalam batas yang wajar karena selisih nilainya sedang sampai kecil. Kelimpahan biota “CMR” (mushroom coral, Fungia spp.) berfluktuasi dalam jumlah individu, t0, 282 individu, t1, 2175 individu, t2, 2365 individu dan t3 1256 individu. Diadema setosum, dicatat pada t0, 286 individu, t1,naik menjadi 414 individu, pada pengamatan t2 turun drastis menjadi 49 individu dan pada pengamatan t3 naik menjadi 203. Sama halnya dengan biota kima (small giant clam) , pada pengamatan to sebanyak 10 individu, t1 naik menjadi 140 individu, kemudian pada t2 turun drastis menjadi 66 individu dan pada t3 naik menjadi 96 individu.

Jumlah total kelimpahan ikan karang yang di dijumpai di perairan

Kabupaten Sikka, sebesar 9528 individu. Dari hasil “UVC” diperoleh 299 jenis ikan karang dari 33 suku. Total ikan indikator 816 individu, ikan target 1997 dan ikan major 6715 individu. Jenis Pseudanthias hutchii (suku Serranidae), dari kelompok ikan major, merupakan jenis ikan karang yang memiliki kelimpahan tertinggi di lokasi transek permanen (1090 individu),

kemudian diikuti oleh Chromis ternatensis dari suku Pomacentridae (393

individu), serta jenis Chrysiptera cyanea (331 individu) dari suku Labridae.

C. SARAN

Pesentase tutupan karang yang mengalami penurunan drastis terjadi di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan lokasi penanaman rumput laut. Di lokasi penanaman ini tanaman rumput laut diberi pupuk “green tonic”. Perlu dilakukan penelitian yang lebih serius untuk dapat membuktikan apakah ada kaitan antar pupuk tersebut dengan tingkat kematian karang.

iii

Sama halnya dengan beberapa biota megabentos yang hidup menetap di dasar juga mengalami penurunan jumlah individu yang drastis. Penelitian yang sama juga diperlukan untuk melihat keterkaitannya dengan penurunan jumlah individu biota megabentos.

Daerah Perlindungan Laut yang sudah ada harus dikelola dengan baik, dan sebaiknya lokasinya ditambah, tetapi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat nelayan setempat, sehingga lebih menjamin terpeliharanya kondisi ekosistem terumbu karang.

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia berupa wilayah perairan laut Indonesia yang sangat luas dan keanekaragaman hayatinya yang dapat dimanfaatkan baik untuk kemakmuran rakyat maupun untuk objek penelitian ilmiah.

Sebagaimana diketahui, COREMAP yang telah direncanakan berlangsung selama 15 tahun yang terbagi dalam 3 Fase, kini telah memasuki Fase kedua. Pada Fase ini dilakukan kegiatan studi baseline ekologi terumbu karang dan dilanjutkan dengan monitoring di beberapa kabupaten , yang pendanaannya dibiayai oleh World Bank. Adapun lokasi-lokasi tersebut adalah wilayah Kabupaten: Pangkep, Buton, Wakatobi, Selayar, Sikka, Biak dan Rajaampat.

Pada tahun 2006 telah dilakukan studi baseline di tujuh lokasi tersebut. Untuk mengetahui kondisi karang terkini maka pada tahun 2007 telah dilakukan monitoring (t1) di lokasi yang sama pada tahun 2009 (t2) dan selanjutnya pada tahun 2010 kegiatan monitoring (t3). Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk mengetahui kondisi karang di lokasi tersebut apakah membaik atau tidak. Hasil monitoring dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi program COREMAP.

Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian lapangan dan analisa data, sehingga buku tentang monitoring kesehatan karang ini dapat tersusun. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2010 Direktur CRITC-COREMAP II - LIPI

v

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ... i A. PENDAHULUAN ... i B. HASIL ... ii C. SARAN ... ii KATA PENGANTAR ... iv DAFTAR ISI ... vDAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... x

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. LATAR BELAKANG………..2

1.2. TUJUAN PENELITIAN ... 2

1.3. RUANG LINGKUP PENELITIAN ... 2

BABII. METODE PENELITIAN ... 4

II.1. LOKASI PENELITIAN ... 4

II.2. WAKTU PENELITIAN ... 4

II.3. PELAKSANAAN PENELITIAN ... 4

II.4. METODE PENARIKAN SAMPEL DAN ANALISA DATA ... 5

II.4.1. Sistem Informasi Geografis (SIG)………...….5

II.4.2. Karang ... 5

II.4.3. Megabentos ... 5

II.4.4. Ikan Karang ... 6

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 8

III.1. LINGKUNGAN FISIK PESISIR DAN PERAIRAN... 8

III.2. KARANG ... 9

III.2.1. Hasil pengamatan karang ... 12

III.2.2. Hasil analisa karang ... 22

III.3. MEGABENTOS ... 24

III.3.1. Hasil pengamatan megabentos ... 24

III.3.2. Hasil analisa megabentos ... 25

III.4. IKAN KARANG ... 27

III.4.1. Hasil pengamatan ikan karang ... 28

III.4.2. Hasil analisa ikan karang ... 31

vi

IV.1. KESIMPULAN ... 33

IV.2. SARAN ... 33

UCAPANTERIMAKASIH ... 34

DAFTARPUSTAKA ... 35

vii

DAFTAR TABEL

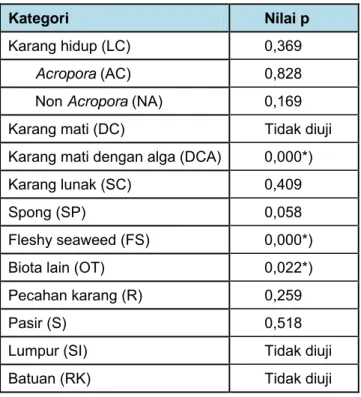

Tabel 1. Nilai p berdasarkan hasil uji “one-way ANOVA”

terhadap persentase tutupan kategori biota dan

substrat, di perairan Sikka, 2010……….. 23

Tabel 2. Rerata jumlah individu per transek untuk setiap

kategori biota megabentos hasil studi “baseline” dan “monitoring” dengan metode “reef check benthos” di

perairan Sikka.……….………. 26

Tabel 3. Nilai p berdasarkan hasil uji one-way ANOVA

terhadap jumlah individu/transek megabentos, di perairan Sikka, 2010………... 27

Tabel 4. Kelimpahan individu ikan karang berdasarkan

dominasi jenis, hasil “monitoring” dengan metode

“UVC” di perairan Sikka, 2010………..……… 29

Tabel 5. Kelimpahan individu ikan karang, berdasarkan

dominasi suku, hasil “monitoring” dengan metode

“UVC” di perairan Sikka, 2010……….….. 30

Tabel 6. Uji “one way ANOVA” untuk jumlah individu dan

jumlah jenis ikan karang,hasil “monitoring” dengan

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta lokasi pengamatan monitoring kesehatan

terumbu karang di perairan Kabupaten Sikka, 2010... 4

Gambar 2. Peta topografi Kabupaten Sikka, 2010... 9

Gambar 3. Histogram persentase tutupan kategori biota dan

substrat hasil studi “baseline” dengan metode “LIT” di perairan Sikka, 2006... 10

Gambar 4. Histogram persentase tutupan kategori biota dan

substrat hasil “monitoring” dengan metode “LIT” di perairan Sikka, 2007... 10

Gambar 5 Histogram persentase tutupan kategori biota dan

substrat hasil “monitoring” dengan metode “LIT” di perairan Sikka, 2009... 10

Gambar 6 Histogram persentase tutupan kategori biota dan

substrat hasil “monitoring” dengan metode “LIT” di perairan Sikka, 2010...

11

Gambar 7. Histogram rata-rata persentase tutupan karang

hidup, kategori biota lain dan substrat, hasil studi “baseline” (2006) dan “monitoring” (2007, 2009,

2010) dengan metode “LIT” di perairan Sikka.……. 12

Gambar 8. Peta persentase tutupan kategori biota dan

substrat, hasil monitoring dengan metode “LIT” di perairan Sikka, 2010... 21

Gambar 9. Peta persentase tutupan karang hidup hasil

“monitoring” dengan metode “LIT”, di perairan

Sikka, 2010 ………... 21

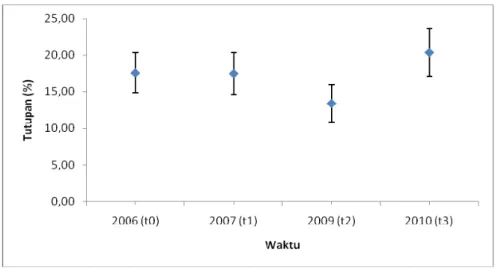

Gambar 10. Plot interval kategori biota dan substrat pada pengamatan t0, t1, t2, dan t3 (tahun 2006, 2007,

2009, dan 2010) di perairan Sikka………. 22

Gambar 11. Plot interval nilai rata-rata karang hidup pada pengamatan t0, t1, t2 dan t3 (tahun 2006, 2007,

ix

Gambar 12 Peta kelimpahan biota megabentos hasil

monitoring dengan metode “reef check benthos”

di perairan Sikka, 2010……….. 25

Gambar 13 Peta perbandingan ikan major, ikan target dan ikan indikator hasil monitoring dengan metode

“UVC”, di perairan Sikka, 2010………. 28

Gambar 14. Plot interval rata-rata jumlah individu ikan karang

hasil “monitoring” dengan metode “UVC” pada pengamatan tahun 2006 (t0), 2007 (t1), 2009 (t2),

dan 2010 (t3) di perairan Sikka……….. 31

Gambar 15 Plot interval rata-rata jumlah jenis ikan karang

hasil monitoring dengan metode “UVC” pada pengamatan tahun 2006 (t0), 2007 (t1), 2009 (t2),

dan 2010 (t3) di perairan Sikka………. 31

x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Posisi geografis stasiun penelitian monitoring

terumbu karang di perairan Sikka ………. 36

Lampiran 2. Sebaran jenis karang batu di lokasi transek, di

perairan Sikka, 2010 ... 37

Lampiran 3. Kelimpahan biota megabentos di lokasi transek, di

perairan Sikka, 2010... 46 Lampiran 4. Sebaran jenis ikan karang di lokasi transek, di

1

BAB I. PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan salah satu provinsi di bagian timur Indonesia yang terdiri dari pulau besar maupun pulau-pulau kecil dengan bagian lautan yang cukup luas. Menurut data statistik, luas keseluruhan wilayah provinsi ini 230.464,39 km2, terdiri dari 183.115,39 km2 (79,45 %) perairan laut dan 47.349 km2 (20,55 %) bagian daratan.

Kabupaten Sikka dengan Ibu Kota Maumere, merupakan salah satu kabupaten di NTT, yang terletak di ujung timur Pulau Flores. Kabupaten ini mencakup kecamatan dan desa yang membentang dari utara yang menghadap ke Laut Flores, sampai ke selatan yang menghadap ke Samudera Hindia. Jumlah kecamatan sebanyak 11 (sebelas) kecamatan dengan jumlah desa, 56 desa. Perairan di bagian utara kota Maumere dan sekitarnya merupakan perairan teluk yang cukup jernih. Sebaliknya perairan di sebelah selatan agak keruh dengan gelombang maupun alun yang cukup besar karena terbuka ke Samudera Indonesia. Luas wilayah laut, 118.462

km2 atau sekitar 68,44 % dari luas wilayah kabupaten. Beberapa pulau

besar dan kecil terdapat di sekitar teluk, antara lain Pulau Besar, Pulau Perumaan, Pulau Pangabatang, Pulau Babi dan pulau-pulau kecil lainnya yang tersebar ke arah utara.

Secara geografi wilayah Kabupaten Sikka terletak antara 8o 5’ – 8o

50’ Lintang Selatan dan 120o 40’ – 122o 45.5’ Bujur Timur, dengan luas

wilayah daratan 1.727,48 km2. Luas terumbu karang di kabupaten ini

104,92 km2 yang terdiri dari terumbu karang tepi (fringing reef) yang terdapat

di pesisir daratan pulau utama (Pulau Flores) maupun di pesisir pulau-pulau kecil.

Pada program COREMAP Fase I, telah dilakukan pengamatan terumbu karang melalui studi “baseline” dan dilanjutkan dengan pemantauan kesehatan terumbu karang pada tahun 2003 di beberapa kecamatan di pesisir Teluk Maumere dan di pulau-pulau di bagian utara teluk (CRITC COREMAP Kab. Sikka NTT, 2004). Dari pihak penyandang dana (World Bank) merasa perlu menambah lokasi pengamatan terutama yang berhubungan dengan desa pesisir yang penduduknya terdiri dari nelayan. Pada program COREMAP Fase II, studi baseline ekologi terumbu karang telah dilakukan pada tahun 2006 (CRITC COREMAP II LIPI, 2006). Pada tahun 2007 telah dilakukan monitoring (t1) ekologi terumbu karang di lokasi yang sama, dilanjutkan dengan monitoring (t2) pada tahun 2009. Pengamatan yang dilakukan di 6 kecamatan yang dianggap mewakili wilayah kabupaten, yaitu Kecamatan Maumere, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Talibura, Kecamatan Waigete, Kecamatan Alok di pesisir utara Flores dan satu kecamatan di selatan yaitu Kecamatan Bola.

Tujuan pengamatan kali ini ialah untuk memonitor kondisi terumbu karang apakah ada perubahan dibandingkan dengan pengamatan tahun sebelumnya di perairan Kabupaten Sikka.

2

I.1. LATAR BELAKANG

Studi baseline ekologi di perairan Teluk Maumere sudah dilakukan oleh tim CRITC daerah pada tahun 2001 dan 2002 dengan sponsor dana dari AusAID. Dari hasil studi dinyatakan bahwa tutupan karang hidup sekitar 10,6 % dari total luas terumbu karang yang ada. Pada tahun 2003 telah dilakukan pemantauan (monitoring) di lokasi baseline, hasil pemantauan menunjukkan ada kenaikan yang signifikan pada tutupan karang hidup dari 10,6% pada tahun 2001 menjadi 16,4% pada tahun 2002 dan 22,89 % pada tahun 2003 (CRITC, 2004). Kondisi seperti ini selayaknya harus dipertahankan.

Dengan adanya pemekaran wilayah pada beberapa provinsi di antaranya beberapa termasuk dalam wilayah kerja program COREMAP, maka untuk mendapatkan hasil yang optimal di akhir program nanti, dari pihak penyandang dana menentukan tambahan lokasi pengamatan. Beberapa lokasi di perairan Kabupaten Sikka ini merupakan lokasi tambahan COREMAP Fase II dari pihak penyandang dana WB (World Bank), sehingga perlu dilakukan studi baseline ekologi terumbu karang yang selanjutnya dilakukan monitoring. Lokasi-lokasi tambahan tersebut disesuaikan dengan desa-desa yang akan dijadikan lokasi kerja dari tim studi baseline sosial ekonomi.

I.2. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari monitoring kesehatan terumbu karang ini adalah sebagai berikut :

Untuk mendapatkan data ekologi terumbu karang yang meliputi kondisi karang, ikan karang dan biota bentik lainnya

Untuk mendapatkan data biota terumbu karang lainnya yang memiliki nilai ekonomis penting dan dapat dijadikan indikator kesehatan terumbu karang, di Kabupaten Sikka, khususnya di pesisir Flores dan pulau-pulau di sekitarnya pada waktu t1,t2,t3 dst. Menganalisa hasil pengamatan t1, t2, t3 dst., untuk mengetahui

apakah ada perubahan yang terjadi dan mencari jalan keluar untuk mengatasi perubahan-perubahan tersebut.

I.3. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian monitoring ekologi terumbu karang ini meliputi 4 tahapan yaitu :

Tahap persiapan, meliputi kegiatan administrasi, koordinasi dengan tim penelitian baik yang berada di Jakarta maupun di daerah

setempat, pengadaan dan mobilitas peralatan penelitian serta

perancangan penelitian untuk memperlancar pelaksanaan survei di lapangan. Selain itu, dalam tahapan ini juga

3

dilakukan persiapan penyediaan peta dasar untuk lokasi penelitian yang akan dilakukan.

Tahap pengumpulan data, yang dilakukan langsung di lapangan yang meliputi data tentang karang, mega bentos dan ikan karang. Tahap analisis data, yang meliputi verifikasi data lapangan dan

pengolahan data sehingga data lapangan bisa disajikan dengan lebih informatif.

Tahap pelaporan, yang meliputi pembuatan laporan sementara dan laporan akhir.

4

BAB II. METODE PENELITIAN

II.1. LOKASI PENELITIAN

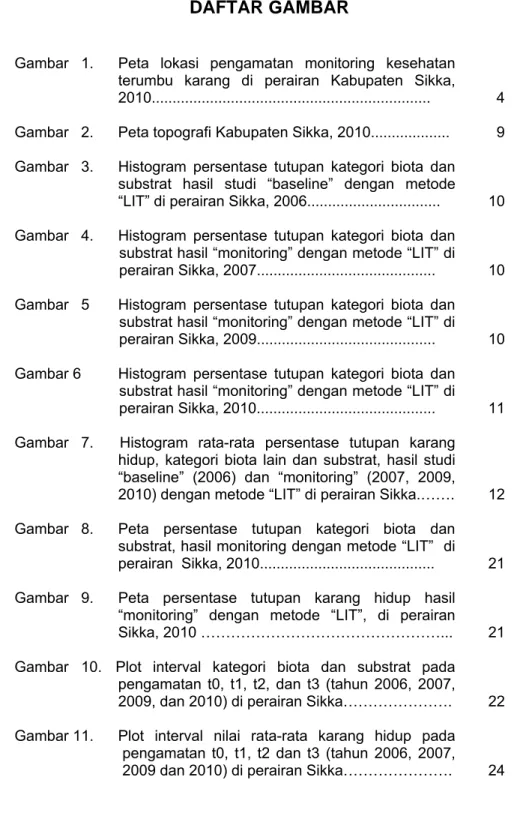

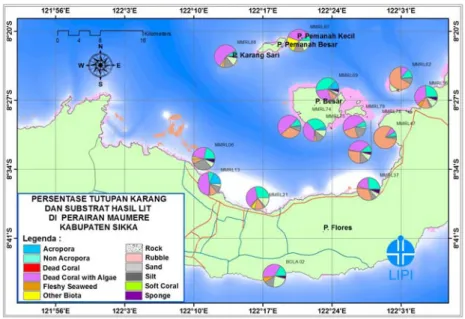

Lokasi penelitian meliputi perairan terumbu karang di pesisir pantai Flores dan pulau-pulau kecil di utara (Teluk Maumere), meliputi 6 (enam) daerah kecamatan yaitu Kecamatan Maumere, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Talibura, Kecamatan Waigete, Kecamatan Alok dan satu kecamatan di selatan yaitu Kecamatan Bola (Gambar 1).

Gambar 1. Peta lokasi “monitoring” kesehatan terumbu karang di perairan Kabupaten Sikka, 2010.

II.2. WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada awal bulan September 2010 selama 12 hari kerja.

II.3. PELAKSANA PENELITIAN

Pelaksana penelitian terdiri dari peneliti dan teknisi dari bidang studi : karang, megabentos, ikan karang dan SIG (Sistem Informasi Geografi) serta bidang statistik, juga dibantu oleh staf dari CRITC daerah.

5

II.4. METODE PENARIKAN SAMPEL DAN ANALISA DATA

Penelitian monitoring terumbu karang ini melibatkan beberapa kelompok penelitian. Metode penarikan sampel dan analisa data yang digunakan oleh masing-masing kelompok penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut :

II.4.1. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sebelum kegiatan di lapangan, bagian SIG perlu menyiapkan peta lokasi penelitian yang sudah diplot dengan titik-titik lokasi dengan posisi yang sama seperti pada waktu studi baseline atau juga monitoring sebelumnya (Lampiran 1). Hasil pengamatan juga akan diplot dalam bentuk peta tematik sehingga lebih informatif.

II.4.2. Karang

Pengamaatan karang dilakukan dengan menggunakan metode “Line Intercept Transect” (LIT) mengikuti English et al., (1997), dengan beberapa modifikasi. Panjang garis transek 10 m dan diulang 3 kali. Teknis pelaksanaan di lapangannya yaitu seorang penyelam meletakkan pita berukuran panjang 70 m sejajar garis pantai dimana posisi pantai ada di sebelah kiri penyelam. Transek dilakukan pada kedalaman antara 3 – 7 meter. Kemudian pencatatan data dilakukan pada garis transek 0-10 m, 30-40 m dan 60-70 m. Semua biota dan substrat yang berada tepat di garis tersebut dicatat dengan ketelitian hingga centimeter.

Dari data hasil LIT tersebut bisa dihitung nilai persentase tutupan untuk masing-masing kategori biota dan substrat yang berada di bawah garis transek.

Beberapa analisa untuk mengetahui perbedaan jumlah individu biota atau kategori lainnya dalam selang waktu t0 dan t1 dan t2 digunakan “analisis varians” (ANOVA) dan uji lanjut Tukey (Walpole,1982).

II.4.3. Megabentos

Untuk mengetahui kelimpahan beberapa megabentos, terutama yang memiliki nilai ekonomis penting dan berperan langsung di dalam ekosistem karena dapat dijadikan indikator dari kesehatan terumbu karang, dilakukan metode “Reef Check” pada semua stasiun transek permanen. Semua biota tersebut yang berada 1 m di sebelah kiri dan kanan pita berukuran 70 m tadi dihitung jumlahnya, sehingga luas bidang yang teramati per transeknya yaitu

(2 x 70) = 140 m2. Hasil pengamatan dikonversikan ke dalam satuan

individu/ha (hektar).

Adapun biota megabentos yang dicatat jenis dan jumlah individunya sepanjang garis transek terdiri dari :

6

Lobster (udang barong)

”Banded coral shrimp” (udang karang kecil yang hidup disela-sela cabang karang Acropora spp, Pocillopora spp. atau Seriatopora spp.)

Acanthaster planci (bintang bulu seribu) Diadema setosum (bulu babi hitam) “Pencil sea urchin” (bulu babi pensil) “Large Holothurian” (teripang ukuran besar) “Small Holothurian” (teripang ukuran kecil) “Large Giant Clam” (kima ukuran besar) “Small Giant Clam” (kima ukuran kecil) Trochus niloticus (lola)

Drupella ( sejenis Gastropoda / keong yang hidup di atas atau di sela-sela karang terutama karang bercabang)

“Mushroom coral’ (karang jamur, Fungia spp.)

II.4.4. Ikan Karang

Pada setiap titik transek permanen, dilakukan pengamatan ikan dengan metode ”Underwater Visual Census” (UVC), dimana ikan-ikan yang ada pada jarak 2,5 m di sebelah kiri dan sebelah kanan garis transek sepanjang 70 m dicatat jumlah jenis dan jumlah individunya. Luas bidang yang teramati per transeknya yaitu (5 x 70 ) = 350 m2. Identifikasi jenis ikan karang mengacu kepada Matsuda (1984), Kuiter (1992) dan Lieske & Myers (1994). Khusus untuk ikan kerapu (grouper) digunakan acuan dari Randall and Heemstra (1991) dan FAO Species Catalogue berdasarkan Heemstra dan Randall (1993). Selain itu juga dihitung kelimpahan jenis ikan karang dalam satuan unit individu/transek. Jenis ikan yang didata dikelompokkan ke dalam 3 kelompok utama (English et al., 1997), yaitu :

a. Ikan-ikan target, yaitu ikan ekonomis penting dan biasa ditangkap untuk konsumsi. Biasanya ikan-ikan ini menjadikan terumbu karang sebagai tempat pemijahan dan sarang/daerah asuhan. Ikan-ikan target ini diwakili oleh suku (famili) Serranidae (ikan kerapu), Lutjanidae (ikan kakap), Lethrinidae (ikan lencam), Nemipteridae (ikan kurisi), Caesionidae (ikan ekor kuning), Siganidae (ikan baronang), Haemulidae (ikan bibir tebal), Scaridae (ikan kakak tua) dan Acanthuridae (ikan pakol).

b. Ikan-ikan indikator, yaitu jenis ikan karang yang khas mendiami daerah terumbu karang dan menjadi indikator kesuburan ekosistem daerah tersebut. Ikan-ikan indikator diwakili oleh suku Chaetodontidae (ikan kepe-kepe).

c. Ikan-ikan major, merupakan jenis ikan berukuran kecil, umumnya 5–25 cm, dengan karakteristik pewarnaan yang beragam sehingga dikenal sebagai ikan hias. Kelompok ini umumnya ditemukan

7

melimpah, baik dalam jumlah individu maupun jenisnya, serta cenderung bersifat teritorial. Ikan-ikan ini sepanjang hidupnya

berada di terumbu karang, diwakili oleh sukuPomacentridae (ikan

betok laut), Apogonidae (ikan serinding), Labridae (ikan

sapu-sapu), dan Blenniidae (ikan peniru).

8

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Monitoring (pemantauan) kondisi terumbu karang (t2) di lokasitransek

permanen perairan Kabupaten Sikka telah dilakukan pada bulan September 2010. Hasil pengamatan akan diuraikan berdasarkan metode yang dilakukan dari masing-masing substansi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk grafik, peta tematik maupun dalam bentuk tabel atau lampiran. Posisi transek permanen ditunjukkan dalam lampiran.

III.1. LINGKUNGAN FISIK PESISIR DAN PERAIRAN

Kabupaten Sikka yang terletak di Pulau Flores, merupakan bagian dari busur magmatik Sunda-Banda yang membentuk deretan gunungapi (vulkan). Aktivitas vulkan tersebut yang membentuk Pulau Flores sedemikian rupa. Gunungapi aktif yang terdapat di Kabupaten Sikka terletak pada bagian Timur yaitu Gunung Egon. Topografi daerah ini datar hingga bergunung, dengan wilayah datar yang sempit dan sebagian besar berada di pesisir Utara. Wilayah datar dengan lereng landai cukup luas dimanfaatkan sebagai daerah kota yaitu Kota Maumere.

Daerah landai di Kota Maumere memiliki kemiringan lereng < 5o

dengan ketinggian < 100 meter. Bagian Selatan Kota Maumere

berangsur-angsur semakin curam dengan kemiringan lereng berkisar 5o hingga 15o

sampai dengan wilayah pesisir Selatan yang seolah-olah membentuk celah antara dua gunung (Gambar 2). Celah ini memungkinkan adanya jalur transportasi yang menghubungkan pesisir Utara dan pesisir Selatan Kabupaten Sikka.

Lokasi tertinggi terdapat di puncak Gunung Egon dengan ketinggian mencapai ± 1650 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng

mencapai > 45o. Kaki lereng gunungapi ini memiliki kemiringan lereng 5o

hingga 15o, dan berangsur-angsur semakin curam pada wilayah lereng

tengah hingga lereng atas dengan kisaran 15o hingga 45o.

Kondisi kedalaman perairan berbeda pada wilayah pesisir Utara dengan pesisir Selatan. Wilayah Utara yang pantai lebih landai memiliki perairan dengan kedalaman tidak lebih dari 500 meter, sedangkan pada wilayah perairan pesisir Selatan sebaliknya. Pesisir Selatan dengan wilayah pantai yang sempit dan curam, sejalan dengan topografi dasar lautnya yang curam dan dalam. Kedalaman pada wilayah ini dapat mencapai lebih dari 1000 meter.

9

Gambar 2. Peta topografi Kabupaten Sikka, 2010.

III.2. KARANG

Pengamatan karang telah dilakukan di 15 titik stasiun permanen di lokasi yang dipilih yaitu pesisir pantai flores dan pulau-pulau di sekitarnya (Gambar 1). Kegiatan monitoring ini berhasil menemukan titik awal (t0) yang telah terpasang pada tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui perubahan terhadap ekositem terumbu karang di lokasi ini. Metode yang dipakai sama dengan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, yaitu LIT (Line Intercept Transect).

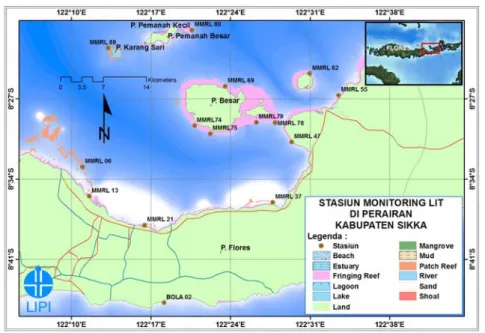

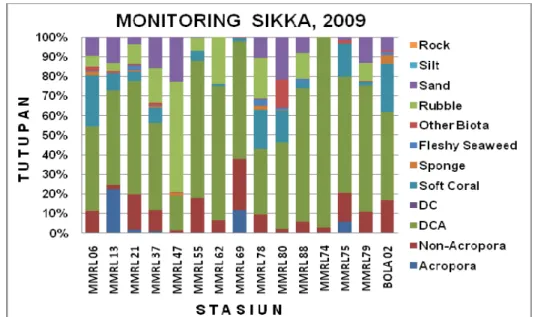

Dari 15 lokasi yang diamati berhasil dijumpai 145 jenis karang batu

yang termasuk dalam 17 suku. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan

yang dicatat pada tahun 2007. Kondisi karang di lokasi-lokasi transek secara umum dikategorikan rusak dengan rerata persentase tutupan karang hidup 20,38 %, hal ini menunjukkan nilai sedikit lebih tinggi dari yang dicatat pada monitoring t1 tahun 2007 yaitu 17,24 %. Kondisi karang seperti ini dikategorikan ”jelek” (Sukarno et al., 1986). Persentase tutupan karang hidup tertinggi dicatat di stasiun MMRL 69, di utara P. Besar, sedangkan terendah dicatat di stasiun. MMRL 80,di timur P. Pemanah Kecil. Persentase tutupan karang, biota lainnya dan substrat hasil pengamatan tahun-tahun sebelumnya ditampilkan sebagai bahan perbandingan (Gambar 3, 4 dan 5). Persentase tutupan karang, biota bentik lainnya dan kondisi substrat hasil pengamatan saat ini, dapat dilihat dalam Gambar 6. Perbandingan persentase tutupan karang hidup tahun 2006 (baseline) dengan tahun 2007, 2009 dan 2010 (monitoring) ditampilkan dalam Gambar 7.

10

Gambar 3. Histogram persentase tutupan kategori biota dan substrat hasil studi ”baseline” dengan metode ”LIT” di perairan Sikka, 2006.

Gambar 4. Histogram persentase tutupan kategori biota dan substrat hasil ”monitoring” dengan metode ”LIT” di perairan Sikka, 2007.

11

Gambar 5. Histogram persentase tutupan kategori biota dan substrat hasil ”monitoring” dengan metode ”LIT” di perairan Sikka, 2009.

Gambar 6. Histogram persentase tutupan kategori biota dan substrat hasil “monitoring” dengan metode “LIT” di perairan Sikka, 2010.

12

Gambar 7. Histogram rata-rata persentase tutupan karang hidup, kategori

biota lain dan substrat, hasil studi “baseline” (2006) dan “monitoring” (2007, 2009, 2010) dengan metode “LIT” di perairan Sikka.

Dari Gambar 7, dapat dilihat bahwa persentase tutupan karang hidup berfluktuasi naik maupun turun sejak studi baseline (2006) maupun pada waktu pemantauan (2007, 2009, 2010). Dari 15 lokasi pengamatan, dihitung dari saat studi baseline, dicatat ada 3 stasiun yang terus mengalami kenaikan nilai persentase tutupan karang hidup sepanjang 3 kali pemantauan yakni MMRL 21, 47 dan 69. Di lokasi yang lain terjadi fluktuasi naik- turun ataupun turun-naik. Untuk stasiun MMRL 47 terjadi kenaikkan persentase tutupan karang hidup yang ditandai oleh pertumbuhan baru (recruitment).

Dari hasil monitoring (t3) tahun 2010 (Gambar 6), nampak jelas bahwa komponen ”DCA” mendominasi hampir di semua stasiun pengamatan dengan nilai 8,13 % (MMRL 47) – 57,30% (MMRL 88). Pada waktu pengamatan t1, nilai DCA bervariasi antara 9,6% (MMRL13) sampai 55,43 % (MMRL 88). Pada waktu studi baseline, nilai DCA cukup rendah, antara 0 – 2,93% (MMRL 65), sedangkan yang nilainya cukup tinggi ialah ”rubble” (R) dengan variasi antara 0 – 53,63% (MMRL 78). Secara rinci persentase tutupan karang, biota bentik dan kategori abiotik dan juga persentase tutupan karang hidup diuraikan per masing-masing lokasi dan ditampilkan dalam bentuk peta tematik dalam Gambar 8 dan Gambar 9.

III.2.1. Hasil Pengamatan Karang

Hasil pengamatan karang di perairan Kabupaten Sikka selanjutnya

13

Stasiun MMRL06, pesisir utara Desa Wuring, Kecamatan Alok Barat

Pengamatan karang dilakukan di area gosong (patch reef) sekitar 1 km dari daratan ke arah laut, sebelah utara Desa Wuring, Kecamatan Alok Barat. Daerah ini merupakan DPL (Daerah Perlindungan Laut) Nanggaluwe. Dasar perairan berupa pasir putih dan pecahan karang mati yang banyak ditumbuhi oleh ”turf alga” (DCA). Kategori ”DCA” dicatat sebesar 25,43 %..

Karang tumbuh berupa spot-spot kecil yang didominasi oleh bentuk pertumbuhan ”massive” dari jenis Porites sp. dan Favia sp. Secara ekologi karang berkompetisi dengan karang lunak di mana karang lunak dikenal lebih unggul dalam perebutan lahan/ruang karena mempunyai senyawa terpen yang dapat mematikan karang atau disebut bersifat allelopati. Proses regenerasi masih terus berlangsung, terlihat adanya beberapa karang anakan dengan ukuran < 5 cm. Pengamatan kali ini, dicatat ada pertumbuhan karang Acropora, senilai 0,53 %. Pada waktu pengamatan t2,di garis transek tidak ditemukan karang dari jenis Acropora, sedangkan pada tahun 2006 (baseline) masih dijumpai walaupun dalam jumlah kecil. Kategori pasir dicatat senilai 28,93 %.

Dari hasil transek diperoleh persentase tutupan karang hidup sebesar 21,43%, dimana terjadi penaikan nilai dari kondisi pada pengamatan t2 tahun 2009 (11,47%). Kondisi karang di lokasi ini dikategorikan ”jelek”.

Stasiun MMRL13, pesisir Desa Wolomarang

Pengamatan dilakukan di DPL (Daerah Perlindungan Laut) desa Wolomarang yang termasuk ke wilayah Kecamatan Alok Barat. Panjang rataan terumbu berkisar 500-700 m ke arah laut. Vegetasi pantai ditumbuhi oleh mangrove, pohon kelapa dan tanaman perdu. Di daerah ini terdapat

beberapa ”patch reef” dan goba dengan kemiringan lereng terumbu 300-500.

Dasar perairan berlumpur, sedimentasi tinggi dengan sedikit patahan karang. Karang hidup didominasi oleh karang Acropora dengan bentuk pertumbuhan bercabang dengan koloni yang besar. Tutupan karang

Acropora dicatat 19,10%, sedikit menurun dibandingkan dengan pada

waktu pengamatan t2 (22,50%). Karang non-Acropora agak naik tutupannya (7,97%) bila dibanding dengan pada waktu pengamatan tahun 2009 t2 (2,13%) Secara umum persentase tutupan karang hidup mengalami kenaikan dibandingkan pada waktu t2 (24,63 %), sedangkan sekarang t3 (27,07%). Pada kondisi skarang ini (tahun 2010) komponen ”DCA” dicatat 46,70%, ”Rubble” 10,83 % dan pasir (S), 9,33%. Karang lunak dicatat 4,53%. Kondisi karang di lokasi ini dikategorikan ”sedang”. Karang dengan bentuk pertumbuhan seperti jamur, masih cukup banyak, terutama dari jenis

Fungia horrida dan Cycloseris sp. diketahui jenis ini dapat beradaptasi

14

Stasiun MMRL 21, pesisir Desa NamangkewaPengamatan dilakukan di sisi sebelah utara Perairan Teluk Maumere di Desa Namangkewa dan termasuk dalam kawasan DPL. Pantai berpasir dan banyak pemukiman penduduk. Vegetasi pantai terdiri dari pohon kelapa dan tanaman perdu pantai. Tipe terumbu adalah karang tepi dengan rataan terumbu cukup luas, pengamatan dilakukan sekitar 600 meter ke arah laut. Pada saat pengamatan kondisi perairan tenang dengan jarak pandang sekitar 7 m. Pengamatan karang dilakukan pada kedalaman sekitar 7 meter,

dengan lereng terumbu landai hingga kemiringan 600. Dasar perairan

didominasi oleh ”rubble” yang banyak ditumbuhi karang lunak dari jenis

Clavularia spp. dan sebagian Xenya sp.

Karang hidup mulai dari rataan terumbu atas sampai ke lereng terumbu bawah didominasi oleh karang jamur dari jenis Fungia sp. Selain itu pertumbuhan Halimeda sp., alga penghasil kapur juga terlihat di antara karang lunak. Kondisi seperti ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Karang dari jenis Fungia spp. sangat banyak jumlahnya tercatat 1.365 individu pada saat sekarang ini t3 (2010) sedangkan pada pengamatan tahun 2009/ t2 ditemukan sekitar 1.700 individu, dari karang

berbentuk jamur pada luasan 140 m2. Daerah ini dapat dicirikan dengan

kelimpahan karang jamur yang sangat tinggi. Ditemukan sampai ke

kedalaman 8 m, dan jenis ini masih ditemukan namun dengan jumlah yang lebih sedikit. Di luar garis transek dijumpai jenis karang lain yaitu Acropora dan Lobophyllia sp. namun jumlahnya sedikit. Dari hasil transek diperoleh persentase tutupan karang hidup sebesar 29,37 % atau naik dari pada waktu pengamatan tahun 2009 t2(19,80 %). Kondisi tutupan ”DCA” masih cukup tinggi yaitu 34,57 % namun sudah mengalami penurunan dibanding dengan pengamatan pada tahun 2009 t2 (57,77%), sedangkan tutupan ”rubble” 13,17%. Kondisi karang di lokasi ini masuk dalam kategori ”cukup”. Hal ini menunjukan ada peningkatan kategori dimana data pengamatan tahun 2009 lokasi ini masih masuk dalam kategori ”sedang”.

Stasiun MMRL37, depan Hotel Angker, Kecamatan Kewapante

Lokasi ini dekat dengan penginapan (Hotel Angker) merupakan rataan pasir dengan karang tepi (fringing reef) di pesisir Kecamatan Kewapante. Pengamatan kondisi karang dilakukan di sebelah utara. Rataan terumbu berupa pasir putih dan pecahan karang mati yang banyak ditumbuhi oleh karang lunak. Karang tumbuh berupa spot-spot, yang menarik proses regenerasi terlihat terus berlangsung. Rekruitmen karang terlihat dengan jenis yang bervariasi. Substrat yang keras sangat mendukung untuk tempat menempelnya planula karang. Pada saat pengamatan kondisi perairan cukup tenang dengan jarak pandang sekitar 8 m.

Karang anakan (hasil rekruitmen) banyak ditemukan dari jenis

Montipora sp., Galaxea fascicularis, Acropora sp., Porites sp. dengan ukuran

yang < 5 cm. Demikian juga dengan pertumbuhan baru dari jenis karang lunak yang banyak dijumpai dengan ukuran < 10 cm yang banyak tumbuh pada bongkahan karang yang mati. Dari hasil transek, diperoleh persentase tutupan karang hidup sebesar 26,60 % , nilai ini lebih tinggi dengan nilai

15

pada waktu pengamatan t2 (11,80%). Nilai ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pengamatan t0 pada tahun 2006 yaitu sebesar 17,53%. Fakta ini menunjukkan bahwa lokasi ini telah mengalami pemulihan yang cukup signifikan. Komponen DCA masih mendominasi lokasi transek yaitu 20,07%, kemudian dicatat ”rubble” 30,47 % dan pasir (S), 7,33 %. Karang lunak dicatat 5,97%. Kondisi karang di lokasi ini masuk dalam kategori ” sedang”.

Stasiun MMRL47, pesisir timur Teluk Maumere, selatan Tanjung Talibura

Pengamatan karang dilakukan di sebelah timur pesisir Teluk Maumere, pantai berupa pasir putih dan pecahan karang mati yang diselingi

oleh pertumbuhan mangrove. Rataan terumbu berupa ”rubble” yang

ditumbuhi oleh karang lunak dan Halimeda sp. Lokasi ini miskin akan pertumbuhan karang. Rataan terumbu tengah dengan lebar lebih kurang 400 m yang dilanjutkan dengan rataan tubir. Pertumbuhan karang di dekat tubir tidak berbeda dengan yang di rataan terumbu, di lereng terumbu, lebih berupa paparan karang mati.

Rekruitmen karang sangat sedikit hal ini mungkin disebabkan tingginya sedimentasi. Karang dengan ukuran < 5 cm ditemukan hanya dari jenis Favia sp. dan Galaxea fascicularis. Di luar garis transek banyak dijumpai karang mati dengan bentuk bercabang yang ditumbuhi alga. Pada bagian karang yang mati tersebut juga ditumbuhi oleh ”ascidian”,. Berdasarkan informasi dari nelayan bahwa lokasi ini merupakan tempat orang menangkap ikan dan lobster dengan menggunakan bom dan potas (sianida) yang sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup karang. Tutupan karang hidup sangat rendah yaitu 7,97 % namun telah mengalami penaikan persentase tutupan bila dibandingkan dengan pengamatan tahun 2009 t2( 1,57 %), sedikit lebih tinggi dari pada waktu pengamatan t0 (0,07 %) dan t1 (0,10). Komponen substrat yang cukup tinggi ialah ”rubble” 79,57 % dan mengalami penaikan yang cukup tinggi dibanding pengamatan pada tahun 2009 t2(56,27 %). Selanjutnya tutupan pasir (S), 2,73 %, sedangkan DCA, 8,13 %. Kondisi karang di lokasi ini masuk dalam kategori sangat ”jelek”.

Stasiun MMRL55, pesisir Kecamatan Talibura.

Pengamatan dilakukan di daerah pesisir pantai yang masuk ke wilayah Kecamatan Talibura. Lokasi ini masih berhadapan dengan sisi timur Pulau Babi. Vegetasi pantai terdiri dari pohon bakau yang tipis, tanaman perdu, semak dan pohon kelapa. Pantai berbatu, di sisi kiri dan kanan terdapat pantai berpasir. Panjang rataan terumbu berkisar 500 m ke arah laut dan terdapat ”reef rampart” yang terlihat jelas pada saat surut. Lereng

terumbu landai dengan sudut kemiringan antara 25-40o, sedangkan jarak

pandang sekitar 15 m.

Karang tumbuh berupa spot-spot yang didominasi oleh bentuk pertumbuhan bongkahan (massive) dari jenis Porites lutea dan Porites

16

Selain itu bongkahan karang yang mati juga banyak dijumpai dan di atasnya ditumbuhi oleh karang lunak, yang didominasi oleh Sinularia sp. dan Xenia sp. Di sepanjang garis transek tidak ditemukan karang Acropora spp. Persentase tutupan ”DCA” cukup tinggi, yaitu 35,27 % namun telah mengalami penurunan yang yang cukup signifikan dibanding dengan pengamatan pada tahun 2009 t2 (70,03 %). Meskipun demikian rekruitmen karang masih terlihat dengan ukuran yang kecil. Tutupan karang hidup berfluktuasi turun kemudian naik. Pada waktu pengamatan t0, dicatat 17,53 %, t1, sedikit turun yaitu 17,13 % dan pada waktu t2 naik menjadi 17,83 % dan pada pengamatan tahun 2010 ini mengalami penaikan yang cukup signifikan menjadi 25,97 %. Walaupun ada kenaikan nilai namun kondisi karang di lokasi ini dikategorikan ”sedang”.

Stasiun MMRL62 , pesisir timur laut Pulau Babi

Pengamatan karang dilakukan di lokasi yang sama pada tahun

sebelumnya yaitu di sebelah timur laut Pulau Babi, secara administratif pulau ini termasuk kecamatan Alok Timur setelah mengalami perubahan, yang sebelumnya adalah Kecamatan Maumere. Daerah ini merupakan daerah yang berarus dan bergelombang. Pantai berpasir dan berbatu, tutupan vegetasi terdiri dari semak dan perdu yang tumbuh liar dan diselingi

oleh mangrove. Lereng terumbu atas landai semakin ke tubir mencapai 400.

Substrat didominasi oleh pecahan karang mati (rubble) dan sudah ditumbuhi oleh alga.

Persentase tutupan patahan karang (rubble) dicatat sebesar 64,17 % mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibanding pengamatan pada tahun 2009 t2 (23,77 %) . Hal ini berbanding terbalik dengan tutupan DCA yang pada tahun 2009 tinggi yaitu 68,40% dan menurun menjadi hanya 10,30 % pada tahun 2010 ini . Tidak ditemukan pertumbuhan baru anakan karang. Tutupan karang hidup pada studi baseline (t0) tahun 2006 tercatat sebesar 33,87%. Kemudian pada tahun 2007, pengamatan t1, turun drastis sampai sebesar 2,33%. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan drastis tutupan persentase karang. Diduga kerusakan karang pada lokasi ini karena bom yang ditandai dengan tingginya tutupan patahan karang (rubble ). Pada pengamatan tahun 2009, terjadi sedikit kenaikan tutupan karang hidup, menjadi 6,60 %, dan terus bertambah menjadi 13,80 % pada tahun 2010 ini. Hal yang menarik adalah pada tahun 2009 tidak ditemukan karang

non-Acropora di sepanjang garis transek, namun pada pengamatan tahun 2010

ini telah ada tutupan karang non Acropora sebanyak 12,63 %. Kondisi karang di lokasi ini masuk dalam kategori sangat ”jelek”.

Stasiun MMRL69, pesisir utara pulau Besar, Kecamatan Alok Timur.

Pengamatan karang dilakukan pada sisi sebelah utara Pulau Besar, yang termasuk ke wilayah Kecamatan Alok Timur sebelumnya adalah Kecamatan Maumere. Pantai umumnya berbatu dan berpasir. Vegetasi pantai tumbuhan pantai dan pohon kelapa. Dasar perairan berupa pasir putih dan pecahan karang mati. Karang tumbuh berupa spot-spot yang mengelompok. Karang dengan bentuk bercabang didominasi oleh Acropora

17

palifera dan Acropora microphthalma. Bentuk pertumbuhan karang bentuk

bongkahan (massive) didominasi oleh Porites sp. dan Favia sp. Karang lunak didominasi oleh jenis Lobophytum sp. dan Sinularia sp. dengan tutupan sebesar 4,07 %. Kategori bentik ”DCA” tercatat sebesar 27,60 % sedangkan pada tahun 2009 t2(59,70%). Di lokasi ini tutupan karang hidup mengalami kenaikan.Tutupan karang hidup tercatat pada waktu pengamatan t0, 27,23 %, t1, 32,67 % dan t2 menjadi 38,03 % pada saat pengamatan t3 mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi 51,93 % dengan perincian tutupan karang Acropora 13,30 % dan non-Acropora 38,63 %. Dari 15 lokasi transek, tutupan karang di lokasi ini dicatat paling tinggi, dan masuk dalam kategori ” baik”.

Stasiun MMRL74, pesisir Desa Kojadoi

Pengamatan dilakukan di sisi baratdaya Pulau Besar yaitu di Desa

Kojadoi Lembantour, Kecamatan Alok Timur. Pantai ditumbuhi mangrove

yang tidak begitu tebal, diselingi dengan pohon kelapa. Daerah ini juga termasuk DPL (Daerah Perlindungan Laut). Di lokasi ini merupakan kawasan budidaya rumput laut. Dasar perairan dari rataan terumbu sampai tubir merupakan dasar yang keras dengan patahan-patahan karang (rubble) yang banyak sebesar 32% dan sedikit berpasir. Terlihat pertumbuhan anakan karang (juvenile) dengan ukuran berkisar < 10 cm cukup banyak terutama dari jenis Acropora spp., Porites sp., dan Galaxea sp. Lereng

terumbu sangat jelas, terjal dengan kemiringan sampai 60o. Tutupan

karang pada pengamatan t0 tercatat 28,27% t1, 16,43% dan pengamatan t2 turun drastis menjadi 0,27 % sedangkan pada pengamatan tahun 2010 ini t3 (2010) naik lagi menjadi 12,50 %. Kondisi karang yang mengalami kerusakan ini nampaknya disebabkan oleh kerusakan alami. Tutupan ”DCA” dicatat 47,87 % dan ”rubble” 30,93 %. Kondisi karang di lokasi ini masuk dalam kategori sangat ”jelek”.

Stasiun MMRL75, pesisir selatan Pulau Besar.

Pengamatan dilakukan di sebelah selatan Pulau Besar, tidak jauh dari stasiun MMRL 74. Di sekitar perairan banyak dijumpai budidaya rumput laut. Dari hasil pengamatan di lokasi ini terlihat bahwa kondisi karang relatif baik yang didominasi oleh pertumbuhan karang lunak. Substrat keras yang sebagian ditumbuhi oleh ”turf alga” (DCA) dicatat masih cukup tinggi, persentase tutupannya 36,37 % dan pasir (S) 10,73%. . Jenis karang lunak didominasi oleh Sarcophyton sp., Sinularia sp. Dengan tutupan sebesar 10,07 %. Karang tumbuh lebih bervariasi dengan berbagai bentuk pertumbuhan. Karang dengan bentuk pertumbuhan bercabang dan ”sub-massive” terdiri dari Acropora palifera, Acropora florida, Pocillopora sp.,

Porites nigrescens. Karang dari suku Faviidae juga banyak ditemukan di daerah ini. Biota lain yang berasosiasi dengan karang juga ditemukan seperti Tridacna sp. dan hewan moluska lainya, Sedangkan karang dengan bentuk pertumbuhan seperti lembaran daun (foliosa) didominasi oleh

Pachyseris sp. Tutupan karang di lokasi ini mengalami fluktuasi, dari t0

18

t1 menjadi 24,37 %, namun pada pengamatan t2 turun menjadi 20,67 % sedangkan pada tahun 2010 naik menjadi 36,53 %. dan masuk dalam kategori ” sedang”.

Stasiun MMRL78, pesisir tenggara Pulau Parumaan.

Pengamatan dilakukan di sebelah tenggara Pulau Parumaan, secara administratif masuk ke Kecamatan Alok Timur. Vegetasi pantai ditumbuhi oleh mangrove yang tipis, berbatu dan sedikit berpasir dengan vegetasi yang jarang umumnya perdu yang sudah kering. Daerah ini juga masih merupakan Daerah Perlindungan Laut (DPL). Perairan pantai merupakan daerah budidaya rumput laut agak terlindung sedangkan di daerah selat arus dan gelombang cukup kuat. Tipe terumbu adalah karang tepi (fringing reef) dengan goba-goba di sekitarnya. Rataan terumbu (reef flat) cukup luas dengan panjang lebih kurang 500 meter ke arah laut lepas. Dasar perairan terdiri dari pecahan karang mati (rubble), dan bongkahan-bongkahan karang mati (boulder). Lereng terumbu landai dengan pertumbuhan karang hidup yang jarang-jarang.

Dari hasil transek tercatat tutupan ”DCA” sebesar 35,97 % yang diikuti dengan tutupan ”Rubble” sebesar 27,47 % dan karang lunak 8,70 %. Karang tumbuh berupa spot-spot, tutupan karang hidup tercatat sebesar 10,97 %, terdiri dari karang non-Acropora, dan masuk dalam kategori ”jelek”. Nilai ini turun dibandingkan dengan pada pengamatan t0 (18,03 %) dan pengamatan t1 (16,50 %). Kondisi ini jauh lebih buruk lagi jika dibandingkan dengan hasil pemantauan pada tahun 2003. Sebagai catatan, hasil pemantauan tahun 2003 di lokasi ini dilaporkan bahwa terumbu karang berada dalam kondisi sedang dengan tutupan mencapai 45% (CRITC COREMAP Kab. Sikka, 2004)

Stasiun MMRL79, pesisir Desa Pangabatang.

Pengamatan dilakukan di Desa Pangabatang sebelah selatan Pulau Dambila, Kecamatan Alok Timur. Pantai berpasir putih ditumbuhi oleh vegetasi perdu, semak dan rumput.. Daerah ini juga ditentukan sebagai Daerah Perlindungan Laut (DPL) Lokasi pengamatan merupakan daerah tanjung, selat dengan perairan terbuka, arus dan gelombang cukup kuat, jernih dengan jarak pandang mencapai kurang lebih 10 meter. Dasar perairan umumnya terdiri dari pasir dan substrat yang keras. Pada bagian karang mati banyak ditumbuhi oleh Ascidian. Pertumbuhan Ascidian ini diduga dapat mengganggu atau menjadi saingan bagi karang untuk hidup. Karang batu yang tumbuh berupa spot-spot.

Bentuk pertumbuhan karang seperti bongkahan (massive) didominasi oleh Porites lutea dan Porites lobata. Pada garis transek dijumpai tumpukan patahan karang mati yang menggunung, tercatat persentase tutupan “rubble” sebesar 23,93 %. Tutupan ”DCA” dicatat cukup tinggi yaitu 47,10%. Tutupan karang hidup dicatat berfluktuasi dari 5,30 % pada pengamatan t0, naik menjadi 26,17 % pada pengamatan t1 dan kembali turun pada t2 menjadi 11 % , kemudian turun lagi pada tahun 2010 (t3) sekarang ini menjadi 8,70 %. Kondisi karang di lokasi ini masuk dalam

19

kategori sangat ”jelek”.

Stasiun MMRL80, pesisir timur Pulau Pemanah Kecil

Pengamatan karang dilakukan pada sisi sebelah timur Pulau Pemanah Kecil. Daratan berupa tebing dengan vegetasi pantai tumbuhan pantai yang diselingi dengan batuan sedimen. Dasar perairan berupa pasir putih dan pecahan karang mati yang banyak ditumbuhi oleh karang lunak dan spong. Pertumbuhan karang berupa spot (kelompok) kecil yang dijumpai dengan koloni yang kecil. Panjang rataan terumbu sekitar 25 m ke arah laut. Pada waktu pengamatan, arus dan gelombang cukup kencang. Lereng terumbu atas landai namun ke arah lereng terumbu bagian bawah kemiringan terjal (wall reef) sekitar 90°. Persentase tutupan karang lunak cukup tinggi yaitu 17,33 %. Karang lunak tumbuh dengan koloni yang besar yang berada di sekitar tubir, didominasi oleh tiga jenis besar yaitu Sinularia sp., Sarcopython sp. dan Lobopythum sp. Persentase tutupan “DCA” dicatat 36,67 % ,Biota lain (Other Biota) 23,07 % dan tutupan pasir (S) 14,93 %.

Tutupan karang hidup dicatat sangat rendah yaitu 7,57 %, yang terdiri dari karang non-Acropora. Kondisi karang di lokasi ini masuk dalam kategori sangat “jelek’. Dari 15 lokasi pengamatan, persentase tutupan karang hidup terendah selama pengamatan t2 ditemukan di lokasi ini. Berbeda dengan pengamatan tahun sebelumnya, pada pengamatan t0, dicatat tutupan karang hidup cukup tinggi yaitu 32 %, kemudian menurun pada pengamatan t1 menjadi 10,77 %. Nilai ini kemudian menurun drastis pada pengamatan t2 hingga 2,27 % lalu kemudian naik menjadi 7,57 % pada saat ini t3..Demikian juga dengan karang jenis Acropora pada tahun sebelumnya masih ditemukan namun sekarang tidak ditemukan di lokasi transek. Juga dicatat persentase tutupan fauna lain (OT), 23,07 %, yang terdiri dari kelompok “Hydroid” dan “Ascidian.” Ditemukan anakan karang ,namun dalam jumlah yang sangat sedikit. Spong dengan ukuran koloni yang besar juga ditemukan baik digaris transek maupun di luar garis transek.

Stasiun MMRL88, pesisir Desa Gunung Sari

Lokasi ini merupakan gosong kecil yang dekat dengan lampu suar. Pada saat air surut, arah angin dari utara menuju selatan sehingga arus permukaan cukup kuat sedangkan di dasar perairan arus mulai berkurang, di lokasi ini dijumpai tumpukan patahan karang yang muncul ke permukaan membentuk gosong (reef rampart). Dasar perairan keras dan berupa pasir putih diselingi pecahan karang mati yang banyak ditumbuhi oleh karang lunak dan spong, kondisi perairan sangat jernih dengan jarak pandang sekitar 20 m.

Pertumbuhan karang di lokasi ini kurang baik, berupa kelompok kecil yang dijumpai dengan ukuran koloni yang kecil (< 50 cm). Umumnya karang memiliki bentuk pertumbuhan ”sub massive” yang didominasi oleh

Pocillopora eydouxi yang diikuti dengan bentuk pertumbuhan karang seperti

bongkahan (massive) didominasi oleh Porites sp. dan Diploastrea heliopora. Karang lunak didominasi oleh jenis Lobophytum sp. dan Sinularia sp.

20

tutupannya tercatat sebesar 11,83 %. Kategori bentik “DCA” dicatat cukup tinggi yaitu sebesar 57,30 %. Patahan karang mati (rubble) dicatat 3,53 % dan pasir (S), 12,73 %. Tutupan karang hidupnya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dari 6,37 % pada saat t0, naik sedikit menjadi 6,43 % pada pengamatan t1 kemudian turun menjadi 5,93 % pada pengamatan t2 kemudian naik kembali pada tahun 2010 ini t3 menjadi 9,00 %. Tidak ditemukan karang Acropora di lokasi transek. Kondisi karang di lokasi ini masuk dalam kategori “jelek”.

Stasiun MMRL02, pesisir Desa Bola

Stasiun MMRL 02 di Kecamatan Bola, berada pada perairan yang terpisah dari stasiun lainya yaitu pada sisi selatan Kabupaten Sikka dan berhadapan langsung dengan perairan Samudra Hindia. Daerah pesisirnya merupakan kawasan pemukiman dan jalan lintas selatan Kabupaten Sikka. Perairan terbuka dengan arus dan gelombang cukup kuat, dingin dan agak keruh dengan jarak pandang 2-3 meter. Tipe terumbu adalah karang tepi dengan rataan terumbu sempit yaitu 200-300 meter ke arah laut. Dasar perairan berupa substrat keras seperti dinding batu yang berundak (teras) dan pasir yang membukit setinggi 50 cm membentuk alur-alur, seperti umumnya rataan terumbu yang berhadapan langsung dengan laut lepas. Lereng terumbu landai dan kadang tidak jelas. Pada substrat keras terlihat pertumbuhan karang lunak yang didominasi oleh Sinularia sp., Sarcophyton sp. dan jenis lainnya dengan ukuran koloni > 1m. Persentase tutupan karang lunak dicatat 22,97 %.

Karang hidup umumnya dijumpai dari jenis yang tahan terhadap gelombang dan umumnya bentuk pertumbuhannya seperti bongkahan (massive) seperti Porites sp. dan Diploastrea heliopora. Juga ditemukan bentuk pertumbuhan sub-massive dari jenis Symphyllia radians dan

Pocillopora verrucosa. Di luar garis transek juga dijumpai jenis lain seperti Mycedium elephantotus, Platygyra sp. dan Goniastrea retiformis. Dari hasil transek dicatat persentase tutupan karang hidup sebesar 16,37 %, kondisi ini menunjukan nilai yang lebih tinggi dari pada pengamatan t1 (8,37%). Tutupan ”DCA” tercatat cukup tinggi yaitu 35,97 %. Dari studi baseline (t0) sampai dengan pemantauan t2 dicatat tutupan karang mengalami sedikit penurunun . Kondisi karang di lokasi ini masuk dalam kategori ”jelek”.

Dari hasil pengamatan di lima belas )15) stasiun transek permanen, dicatat bahwa hanya ada satu stasiun yang memiliki kondisi karang ”baik” yaitu stasiun MMRL 69, di pesisir utara Pulau Besar, 5 stasiun memiliki kondisi karang ”sedang” dan sisanya sembilan stasiun dengan kondisi karang yang jelek bahkan sangat jelek. Kerusakan karang akibat fenomena alam dapat diatasi oleh koloni karang dengan pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan kerusakan oleh akibat manusia seperti pemboman ikan dan lain-lain. Untuk itu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal harus dihentikan.

21

Gambar 8. Peta persentase tutupan, kategori biota dan substrat, hasil “monitoring” dengan metode “LIT” di perairan Sikka, 2010.

Gambar 9. Peta persentase tutupan karang hidup hasil “monitoring” dengan metode “ LIT”, di perairan Sikka , 2010

22

III.2.2. Hasil Analisa Karang

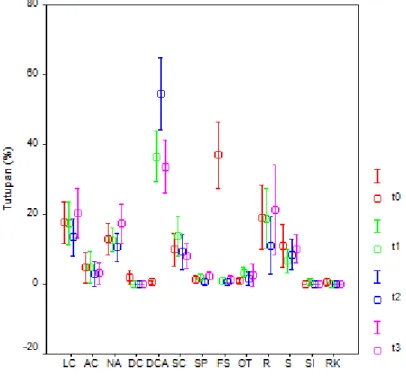

Pengamatan kondisi terumbu karang di wilayah Sikka (Pulau Besar dan Bola) tahun 2010 (t3) mencakup 15 stasiun permanen seperti pada penelitian baseline tahun 2006 (t0). Plot interval untuk masing-masing biota dan substrat berdasarkan waktu pengamatan dengan menggunakan interval kepercayaan 95 % disajikan dalam Gambar 10.

Gambar 10. Plot interval kategori biota dan substrat pada pengamatan t0, t1, t2, dan t3 (tahun 2006, 2007, 2009, dan 2010) di perairan Sikka.

Untuk melihat apakah ada perbedaan persentase tutupan untuk masing-masing kategori biota dan substrat antar waktu pengamatan (t0=2006, t1=2007, t2=2009 dan t3=2010) digunakan uji ”one-way ANOVA”, di mana data ditransformasi ke dalam bentuk arcsin akar pangkat dua dari data (y’=arcsin√y) sebelum dilakukan pengujian. Kategori karang mati (DC), Lumpur (SI) dan batuan (RK) tidak dilakukan pengujian karena data tidak memenuhi prasyarat uji ANOVA. Dari pengujian tersebut diperoleh nilai p atau nilai kritis untuk menolak H0. Bila nilai p<0,05 pada Tabel 1 maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan persentase tutupan untuk kategori tersebut antar empat waktu pengamatan yang berbeda (2006, 2007, 2009

23

dan 2010).

Tabel 1. Nilai p berdasarkan hasil uji “one-way ANOVA” terhadap persentase tutupan biota dan substrat di perairan Sikka, 2010..

Tanda *) berarti H0 ditolak

Dari Tabel 1 diketahui bahwa kategori yang mengalami perubahan persentase tutupan yang signifikan selama pemantauan adalah “DCA”, Fleshy seaweed (FS), dan Biota lain (OT). Selama empat tahun pengamatan, semua kategori yang berubah tidak menunjukkan pola yang khas. Sebagai contoh kategori “DCA”, antara tahun 2006 dan 2009 terjadi peningkatan tutupan yang signifikan, tapi kemudian menurun kembali di tahun 2010. Tutupan kategori biota lain meningkat antara tahun 2006 dan 2007, kemudian menurun di tahun 2009, tapi meningkat kembali di tahun 2010. Bila hanya dilihat dari kategori karang hidup (LC), kondisi kesehatan karang di wilayah Sikka (Pulau Besar dan Bola) tidak mengalami perubahan yang signifikan selama pemantauan. Rata-rata persentase tutupan karang hidup dari 13 stasiun pengamatan (Rata-rata LC ± standar eror) disajikan secara lengkap pada Gambar 11.

Kategori Nilai p

Karang hidup (LC) 0,369

Acropora (AC) 0,828

Non Acropora (NA) 0,169

Karang mati (DC) Tidak diuji

Karang mati dengan alga (DCA) 0,000*)

Karang lunak (SC) 0,409

Spong (SP) 0,058

Fleshy seaweed (FS) 0,000*)

Biota lain (OT) 0,022*)

Pecahan karang (R) 0,259

Pasir (S) 0,518

Lumpur (SI) Tidak diuji

24

Gambar 11. Plot interval nilai rata-rata karang hidup pada pengamatan t0, t1, t2 dan t3 (tahun 2006, 2007, 2009 dan 2010) di perairan Sikka.

Pada Gambar 11 terlihat bahwa persentase tutupan karang hidup (LC) pada tahun 2009 (t2) memiliki persentase tutupan karang hidup yang kecil dibandingkan pada tahun lainnya, meskipun secara statistik hal ini tidak signifikan. Rata-rata persentase tutupan karang hidup masing-masing tahun 2006 (17,58 ± 2,72%), 2007 (17,50 ± 2,85%), 2009 (13,41 ± 2,54%) dan 2010 (20,38 ± 3,27%).

III.3. MEGABENTOS

Pengamatan biota megabentos di perairan pulau-pulau dan pesisir Teluk Maumere,dan pesisir Bola, Kabupaten Sikka, dilakukan dengan metode “reef check benthos”, sepanjang garis transek permanen dengan

luas bidang pengamatan 140 m2. Biota megabentos dihitung dengan cara

transek sabuk (belt transect).. Hasil pencatatan individu kemudian dihitung ke dalam satuan individu/transek.

III.3.1. Hasil Pengamatan Megabentos

Dari hasil pengamatan biota megabentos dengan metode”reef check

benthos” dicatat biota CMR (mushroom coral), Fungia spp. masih

mendominasi perairan, jumlah individu tertinggi (881 individu/transek) ditemukan di stasiun MMRL 75. Kondisi seperti ini menunjukkan adanya penurunan biota CMR dibandingkan dengan kondisi pada tahun tahun

25

sebelumnya, dicatat pada waktu studi baseline tahun 2006 ( 829 individu/ transek) dan t1 tahun 2007 (1.463 individu/transek), tahun 2009 t2 (1700 individu/transek) . Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, biota Acanthaster

planci tidak ditemukan selama pengamatan kali ini. Namun untuk untuk Diadema setosum, jumlahnya meningkat hal ini terlihat kalau pada tahun

sebelumnya (tahun 2009) t2, hanya ditemukan pada 6 stasiun dengan rata-rata 5,73, sekarang ditemukan di 12 lokasi dengan rata-rata-rata-rata sebanyak 16,92 individu per transek. Demikian pula dengan Drupella sp dan “small giant clam” yang meningkat kehadirannya. Untuk Drupella sp. tahun sebelumnya t2 (2009) rata-rata ditemukan 0,27 individu per transek, sekarang meningkat menjadi 6,33 individu per transek. Untuk “small giant clam’ pada tahun 2009/t2 ditemukan sekitar 1,13 individu per transek. sedangkan pada tahun skarang t3 (2010) mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 19,2 individu per transek. Teripang (holothurian) hanya ditemukan di empat lokasi dengan jumlah 1 individu/transek. Biota lain yang tergolong dalam megabentos, dalam penelitian ini tidak ditemukan sama sekali. Hasil selengkapnya dapat dilihat dalam Gambar 12, dan dalam lampiran (Lampiran 3).

Gambar 12. Peta kelimpahan biota megabentos hasil monitoring dengan

metode “reef check benthos” di perairan Sikka, 2010. III.3.2. Hasil Analisa Megabentos

Dalam penelitian yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sikka, yaitu di pesisir Teluk Maumere, Pulau Besar dan Desa Bola, pada tahun 2010 ini (t3), terdapat 15 stasiun yang lokasinya sama dengan lokasi pengamatan yang telah diamati pada tahun 2006 (t0), tahun 2007 (t1), tahun 2010 (t2)

26

dan 2010 (t3). Rata-rata jumlah individu per transek untuk setiap kategori megabentos yang dijumpai pada masing-masing waktu pengamatan disajikan pada Tabel 2. Untuk melihat apakah jumlah individu setiap

kategori biota megabentos berbeda nyata atau tidak untuk setiap waktu pengamatan (tahun 2006, 2007, 2009 dan 2010), maka dilakukan uji menggunakan ”one-way ANOVA”. Berdasarkan data yang ada, uji tidak dapat dilakukan pada kategori Acanthaster plancii, Large Holothurian, Lobster, Pencil sea urchin, dan Trochus niloticus, karena kategori megabentos ini memiliki populasi data yang variansi = 0. Hal ini tidak memenuhi prasyarat uji ANOVA. Sebelum uji dilakukan, untuk memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dalam penggunaan ”one-way ANOVA”, data ditransformasikan terlebih dahulu menggunakan transformasi ke ln ”natural logarithm”, sehingga datanya menjadi y’=ln(y+1). Nilai p untuk setiap data jumlah individu/transek pada kategori megabentos yang diuji disajikan dalam Tabel 3. Bila nilai p tersebut lebih kecil dari 5% (=0,05), maka H0 ditolak, yang berarti ada perbedaan jumlah individu/transek untuk kategori megabentos tersebut antara selang empat waktu pengamatan yang berbeda (2006, 2007, 2009 dan 2010).

Tabel 2. Rerata jumlah individu per transek untuk setiap kategori biota megabentos hasil pengamatan studi “baseline” dan “monitoring” dengan metode “reef check benthos” di perairan Sikka.

Kelompok

Rerata Jumlah Individu/transek 2006 2007 2009 2010

Acanthaster planci 3.60 2.93 0.00 0.00

CMR 84.00 145.00 157.67 25

Diadema setosum 19.27 27.60 5.73 16.92 Drupella sp. 2.07 4.47 0.27 6.33

Large giant clam 0.07 0.20 3.27 2.67

Small giant clam 2.13 5.80 1.13 19.2

Large holothurians 0.00 0.40 0.33 1

Small holothurians 0.53 0.20 0.07 1

Lobster 0.00 0.07 0.00 1

Pencil sea urchin 0.00 0.00 0.00 0

27

Tabel 3. Nilai p berdasarkan hasil uji ”one-way ANOVA” terhadap jumlah individu/transek megabentos, di perairan Sikka 2010..

Kategori Nilai p

Acanthaster planci Tidak diuji

CMR 0,564

Diadema setosum 0,053

Drupella 0,022*)

Large Giant clam 0,035*)

Small Giant clam 0,435

Large Holothurian Tidak diuji

Small Holothurian 0,063

Lobster Tidak diuji

Pencil sea urchin Tidak diuji

Trochus niloticus Tidak diuji

Tanda *) berarti H0 ditolak

Dari Tabel 3 terlihat perbedaan signifikan ditemukan pada kategori

Drupella dan “Large Giant Clam”. Jumlah individu/transek Drupella pada tahun 2010 (t3) tidak berbeda signifikan dengan tahun baseline. Perbedaan yang signifikan terjadi karena ada peningkatan jumlah individu pada tahun 2007. Hal yang sama teramati pada kategori “Large giant clam”.

III.4. IKAN KARANG

Sama halnya dengan pengamatan karang, demikian juga pengamatan biota megabentos yang berperan dalam mengimbangi kondisi kesehatan terumbu karang, juga dilkakukan pengamatan ikan karang, terutama ikan-ikan yang hidup dan mencari makan di daerah terumbu karang. Lokasi pengamatan sama dengan pengamatan di tahun-tahun sebelumnya, dan di lokasi transek permanen yang sama. Total transek, 15 transek, hasil selengkapnya diuraikan selanjutnya. Hasil pengamatan ditampilkan dalam bentuk, tabel gambar maupun peta tematik.

28

III.4.1. Hasil Pengamatan Ikan Karang

Pengamatan ikan karang dengan menggunakan metode ”Underwater Fish Visual Census” (UVC) , telah dilakukan di 15 stasiun transek permanen di perairan Kabupaten Sikka. Perbandingan antara ikan major, ikan target dan ikan indikator hasil UVC, di perairan Kabupaten Sikka, ditampilkan dalam Gambar 13.

Gambar 13. Peta perbandingan ikan major, ikan target dan ikan indikator hasil monitoring dengan metode “UVC”, di perairan Sikka, 2010.

Dari hasil “underwater fish Visual Census” (UVC) diperoleh sejumlah 297 jenis ikan karang yang termasuk dalam 33 suku, dengan nilai kelimpahan ikan karang sebesar 9.528 individu.. Total kelimpahan individu ini dirinci sebagai berikut, Total ikan indikator 816 individu, ikan target 1.997 dan ikan major 6.715 individu. Tabel 4, menampilkan kelimpahan ikan karang berdasarkan dominasi jenis, dengan jumlah kelimpahan tertinggi (>100 individu). Jenis Pseudanthias hutchii (suku Serranidae), dari kelompok ikan major, merupakan jenis ikan karang yang memiliki kelimpahan tertinggi

di lokasi transek permanen (1.090 individu), kemudian diikuti oleh Chromis

ternatensis dari suku Pomacentridae (393 individu), serta jenis Chrysiptera cyanea (331 individu) dari suku Labridae. Ketiga jenis tadi masuk dalam kelompok ikan major. Jenis-jenis lainnya memiliki kelimpahan individu di bawah 500 individu .

Dari kelompok ikan target, dicatat kelimpahan tertinggi ditemukan pada jenis Caesio teres (225 individu) dari suku Caesioniidae, dengan kelimpahan tertinggi dicatat di stasiun MMRL 13 (100 individu), diikuti oleh

29

jenis Pterocaesio randalii dari suku yang sama dengan kelimpahan 120 individu, dan hanya ditemukan di stasiun MMRL 06. Jenis lain dari kelompok ikan target jumlah individunya kurang dari 100 individu. Jenis Siganus

canaliculatus dari suku Siganidae dicatat 111 individu dan tersebar hanya

pada empat lokasi dengan jumlah yang kecil (2-75 individu). Kemudian jenis Ctenochaetus striatus dari suku Acanthuridae, dicatat 93 individu, jumlah tertinggi dicatat di stasiun MMRL68 (18 individu). Kelompok ikan indikator dari suku Chaetodontidae, jumlah individu tertinggi (127 individu) yaitu dari jenis Chaetodon kleinii dan jumlah tertinggi ditemukan di stasiun MMRL 06 (19 individu). Jenis lainnya Chaetodon trifasciatus, (59 individu) dan kemudian Chaetodon baronessa (36 individu), sebarannya hampir merata di semua stasiun masing-masing stasiun dengan jumlah yang kecil. Kelompok ikan indikator lainnya dicatat sangat sedikit di lokasi pengamatan. Kelimpahan individu ikan karang berdasarkan dominasi suku ditampilkan dalam Tabel 5 .

Tabel 4. Kelimpahan individu ikan karang berdasarkan dominasi jenis, hasil “monitoring” dengan metode “UVC” di perairan Sikka, 2010.

No. Jenis Total

Individu Kategori

1 Pseudanthias huchtii 1090 Major

2 Chromis ternatensis 393 Major

3 Chrysiptera cyanea 331 Major

4 Pseudanthias squamipinnis 325 Major

5 Dascyllus reticulatus 290 Major

6 Pomacentrus moluccensis 268 Major

7 Chromis retrofasciatus 228 Major

8 Caesio teres 225 Target

9 Dascyllus trimaculatus 224 Major

10 Pomacentrus lepidogenys 210 Major

11 Chromis margaritifer 198 Major

30

Tabel 5. Kelimpahan individu ikan karang, berdasarkan dominasi suku,

hasil “monitoring” dengan metode “UVC” di perairan Sikka, 2010.

No. Suku Total

Individu 1 Pomacentridae 3619 2 Serranidae 1781 3 Chaetodontidae 816 4 Labridae 711 5 Caesionidae 525 6 Acanthuridae 400 7 Apogonidae 210 8 Scaridae 206 9 Pomacanthidae 189 10 Siganidae 186 11 Mulidae 160 12 Lutjanidae 150 13 Balistidae 148 14 Scolopsidae 138 15 Zanclidae 61 16 Lethrinidae 50 17 Holocentridae 47 18 Haemulidae 25 19 Pingupedidae 15 20 Pseudochromidae 14 21 Scorphaenidae 10 22 Carangidae 10 23 Cirrhitidae 9 24 Blenidae 8 25 Teradontidae 7 26 Microdesmidae 5 27 Dasyatidae 4 28 Fistularidae 4 29 Gobidae 4 30 Harpodontidae 4 31 Aulostomidae 2 32 Nemipteridae 5 33 Ostracidae 2

31

III.4.2. Hasil Analisa Ikan Karang

Pada penelitian yang dilakukan di wilayah Sikka (Pulau Besar dan Bola), pada tahun 2010 (t3) ini, berhasil dilakukan pengambilan data pada seluruh stasiun permanen yang dilakukan pada baseline tahun 2006 (t0), yaitu sebanyak 15 stasiun. Rata-rata jumlah individu/transek disajikan pada Gambar 14, sedangkan rata-rata jumlah jenis disajikan pada Gambar 15.

Gambar 14 Plot interval rata-rata jumlah individu ikan karang hasil “monitoring” dengan metode “UVC” pada pengamatan tahun 2006 (t0), 2007 (t1), 2009 (t2), dan 2010 (t3) di perairan Sikka.

Gambar 15. Plot interval rata-rata jumlah jenis ikan karang hasil monitoring dengan metode “UVC” pada pengamatan tahun 2006 (t0), 2007 (t1), 2009 (t2), dan 2010 (t3) di perairan Sikka.

32

Untuk melihat apakah jumlah individu dan jumlah jenis berbeda untuk setiap waktu pengamatan (tahun 2006, 2007, 2009 dan 2010), maka dilakukan uji menggunakan ”one-way ANOVA”. Sebelum uji dilakukan, untuk memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dalam penggunaan ”one-way ANOVA”, data ditransformasikan terlebih dahulu ke ln ”natural logarithm” sehingga datanya menjadi y’ = ln y.

Tabel 6. Uji ”one-way ANOVA” untuk jumlah individu dan jumlah jenis ikan karang hasil monitoring dengan metode ”UVC” di perairan Sikka, 2010. Parameter Sumber Variasi Jumlah Kuadrat Derajat Kebebasan Kuadrat rata-rata F P Jumlah Individu Antara tahun 5,181 3 1,727 3,488 0,022*) Dalam tahun 27,729 56 0,495 Total 32,909 59 Jumlah Jenis Antara tahun 1,689 3 0,563 5,119 0,003*) Dalam tahun 6,158 56 0,110 Total 7,847 59