BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Obat antiinflamasi, NSAIDs (Non-Steroid Anti Inflammatory Drugs), memiliki mekanisme kerja menghambat enzim siklooksigenase (cox-1 dan cox-2) sehingga tidak terbentuk mediator-mediator nyeri yaitu prostaglandin dan tromboksan. Ketoprofen adalah sebuah NSAIDs (Non Steroid Anti Inflammatory Drugs) yang biasa digunakan dalam terapi rheumatoid arthritis, osteoarthritis, dan kram perut yang terkait dengan nyeri saat menstruasi (Rençber dkk., 2009). Ketoprofen susah larut pada air sehingga digolongkan pada BCS (Biopharmaceutical Classification System) kelas II, memiliki permeabilitas yang baik pada membran biologis, tetapi kelarutan rendah. Kelarutan merupakan faktor yang berperan penting dalam proses penyerapan obat. Kelarutan yang rendah akan menjadi rate limiting step dalam proses absorpsi ketoprofen gastrointestinal, sehingga membuat waktu untuk timbulnya efek menjadi lebih lambat (Nagabandi dkk., 2011).

SNEDDS adalah penghantaran obat yang merupakan campuran isotropik minyak, surfaktan, ko-surfaktan dan obat secara spontan membentuk nanoemulsi sesaat setelah bercampur dengan air (Patel dkk., 2011), diharapkan akan terbentuk nanoemulsi secara spontan melalui metode SNEDDS. Suatu obat lipofil jika diformulasikan menjadi SNEDDS akan berada dalam fase minyak dan dengan bantuan surfaktan maka obat akan terdispersi secara merata dalam media air dalam bentuk globul berukuran nanometer. Oleh sebab itu perlu dilakukan formulasi ke dalam bentuk SNEDDS pada ketoprofen yang mampu mengatasi masalah kelarutan sehingga dapat meningkatkan absorpsi. Bentuk nanoemulsi akan meningkatkan kemampuan absorbsi dan pencapaian obat menuju sel target (Rawat dkk., 2006). Formula SNEDDS

Ketoprofen yang digunakan adalah asam oleat sebagai fase minyak, Tween 20 sebagai surfaktan, dan propilen gllikol sebagai ko-surfaktan.

Penelitian ini dilakukan evaluasi pada komposisi Tween 20 dan propilen glikol dalam formula SNEDDS terhadap kecepatan difusi dan jumlah ketoprofen terdifusi melalui membran usus secara in-vitro. Evaluasi dilakukan terlebih dahulu pada kemampuan difusi SNEDDS ketoprofen secara in-vitro, untuk mengetahui apabila formulasi dapat mempengaruhi permeabilitas ketoprofen. Tween 20 digunakan sebagai surfaktan non-ionik yang memiliki HLB tinggi (16,7) membantu dalam pembentukan nanoemulsi o/w dengan cepat dalam media berair (Bharathi dkk., 2013), propilen glikol sebagai ko-surfaktan yang mampu membantu meningkatkan disolusi dan absorpsi obat pada formula yang dibuat dengan penambahan surfaktan (Han dkk., 2011). Menurut Kibbe (2000) penggunaan asam oleat dalam sediaan obat peroral dapat membantu meningkatkan bioavailibilitas obat yang sukar larut dalam air karena bertindak sebagai enhancer.

Formula SNEDDS ketoprofen dengan komposisi Tween 20 dan propilen glikol yang memiliki kecepatan absorpsi dan jumlah obat terdifusi optimum dilakukan uji disolusi untuk mengetahui mengetahui profil dan kinetika orde dari pelepasan obat yang selanjutnya dapat mengetahui karakteristik dari formula optimum SNEDDS.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh komposisi Tween 20 dan propilen glikol dalam SNEDDS ketoprofen terhadap kecepatan dan jumlah ketoprofen terdifusi melalui membran usus terisolasi secara in-vitro?

2. Bagaimana profil dan kinetika orde disolusi ketoprofen pada formula optimum SNEDDS? C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh komposisi Tween 20 dan propilen glikol dalam SNEDDS ketoprofen terhadap kecepatan difusi dan jumlah ketoprofen terdifusi melalui membran usus secara in-vitro.

2. Mengetahui profil disolusi dan kinetika orde disolusi ketoprofen pada formula optimum SNEDDS.

D. Pentingnya Penelitian

Penelitian ini adalah bentuk usaha untuk mendapatkan formula SNEDDS Ketoprofen dengan komposisi Tween 20 dan propilen glikol yang optimum setelah dilakukan uji in-vitro terhadap kecepatan difusi obat serta mengetahui profil pelepasan ketoprofen pada formula SNEDDS optimum.

E. Tinjauan Pustaka Ketoprofen

Ketoprofen adalah asam 2-(3-benzoilfenil) propionat dengan bentuk fisik berupa serbuk kristal berwarna putih atau hampir putih, mengandung tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 101,0% C16H14O3, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Costa dkk. (2012)

menyebutkan ketoprofen memiliki permeabilitas yang tinggi, dapat terionisasi, dan memiliki kelarutan yang rendah dalam air. Ketoprofen memiliki pKa sebesar 4,45 pada suhu 25°C, kelarutan 0,253 mg/mL di air dengan suhu 37oC, dan log P 3,31 (Shohin dkk., 2012). Kelarutan ketoprofen diketahui larut dalam pelarut organik seperti etanol, kloroform, eter, dan dimetil

formamida, serta memiliki titik lebur antara 92,0–97,0oC (USP Convention, 2007). Nilai ketoprofen dalam larutan alkali adalah 647a (λ 262nm) sedangkan pada larutan asam adalah sebesar 665a (λ 260 nm) (Moffat dkk., 2011).

Gambar 1. Struktur kimia ketoprofen

Secara kimia, ketoprofen merupakan senyawa asam lemah. Keberadaan atom karbon kiral pada sisi rantai asam propionat memberikan efek penghambatan terhadap produksi prostaglandin dan munculnya inflamasi. Halter dkk. (2001) juga menjelaskan bahwa ketoprofen dan obat-obat anti-inflamasi non-steroid lainnya yang merupakan asam lemah, akan tetap berada pada bentuk tak terionkan yang lipofilik saat berada pada suasana asam di lambung. Pada kondisi tersebut, ketoprofen akan berpindah melewati membran lipid dari sel epithelial, yang akan menyebabkan terjadinya luka sel saat obat dalam bentuk tak terionkan tersebut terjebak dalam sel.

Berdasarkan hasil uji farmakokinetika, diketahui bahwa ketoprofen memiliki waktu paruh eliminasi 2-4 jam, sehingga sangat cepat dieliminasi dari dalam tubuh. Oleh karenanya, diperlukan pemberian ketoprofen yang lebih sering untuk dapat menjaga konsentrasi terapetiknya dalam darah (Vergote dkk., 2002).

SNEDDS

SNEDDS merupakan hasil pengembangan formulasi yang terfokus pada sistem nanoemulsi berbasis lipid yang berguna untuk meningkatkan bioavailibilitas oral obat-obat yang

sukar larut air (Balakrishnan dkk., 2009 ; Cui dkk., 2009; Woo dkk., 2008). SNEDDS berguna dalam pembentukan nanoemulsi o/w secara spontan saat kontak dengan cairan usus dan proses agitasi yang ringan dengan bantuan gerakan pada lambung dan usus. (Nazzal dkk., 2002). Nanoemulsi yang dihasilkan oleh SNEDDS memiliki ukuran tetesan kurang dari 100 nm yang terdispersi secara merata dalam saluran cerna sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan proses absorpsi obat pada saluran cerna (Han dkk., 2011). SNEDDS memiliki komponen utama berupa minyak, surfaktan, dan ko-surfaktan. Minyak sebagai fase pembawa obat, surfaktan sebagai pengemulsi minyak ke dalam air, dan ko-surfaktan untuk membantu tugas surfaktan sebagai pengemulsi.

Pengaruh surfaktan di dalam uji disolusi adalah sebagai zat pembasah, membantu dalam pembentukan solubilisasi. Peran dalam meningkatkan kelarutan zat aktifnya bergantung pada konsentrasi surfaktan yang digunakan (Fudholi, 2013).

Proses nanoemulsifikasi, ukuran tetesan, dan kelarutan obat pada SNEDDS tergantung pada sifat fisikokimua minyak. Sebagai fase minyak digunakan asam oleat, yang mampu melarutkan obat secara maksimal sebagai pembawa dan dapat membentuk nanoemulsi dengan ukuran tetesan yang diharapkan (Makadia dkk., 2013). Dalam hal ini kelarutan obat di fase minyak merupakan kriteria penting untuk penentuan minyak yang akan digunakan sebagai pembawa (Azeem dkk., 2009). Semakin banyak obat yang dapat dibawa oleh minyak berarti semakin efisien SNEDDS yang dibuat.

Asam oleat (nama IUPAC : cis-9-octadecenoic acid, singkatan lipid 18:1 cis-9) adalah asam lemak tak jenuh (monounsaturated fatty acid) yang dapat diperoleh dari sumber nabati atau hewani, memiliki bobot molekul 282,47 g/mol dan berwarna kuning pucat atau kuning-kecoklatan (NIST, 2014). Asam oleat memiliki titik leleh 13°C dan titik didih 300°C

(Sciencelab, 2014). Asam oleat mampu meningkatkan bioavailabilitas obat yang sukar larut dalam air dengan cara bertindak sebagai agen pengemulsi (Kibbe, 2000). Pemilihan asam oleat berdasarkan pada kapasitas drug loading yang besar serta kemampuan self-emulsifying yang tinggi pada formula SNEDDS atorvastatin dengan emulsification time 70-120 detik dan ukuran tetesan 150-230 nm (Kurakula dan Miryala, 2013).

Gambar 2. Struktur kimia asam oleat

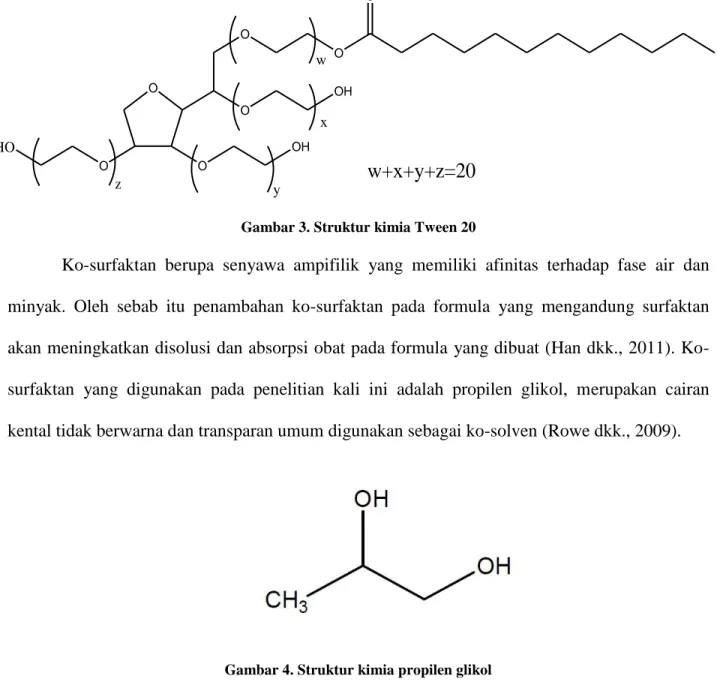

Penentuan surfaktan berkaitan dengan kemampuan emulsifikasi pada SNEDDS yang akan terdispersi secara cepat dalam kondisi pengadukan ringan (Patel dkk., 2011). Adanya penambahan surfaktan akan menurunkan tegangan permukaan pada antar muka sehingga akan terbentuk tetesan nanoemulsi yang stabil (Costa dkk., 2012). Secara umum, surfaktan untuk SNEDDS harus sangat hidrofilik dengan HLB berkisar antara 15-21. Penggunaan surfaktan non-ionik dengan nilai HLB tinggi akan membantu dalam pembentukan nanoemulsi o/w dengan cepat dalam media berair (Bharati dkk., 2013). Surfaktan nonionik lebih sering digunakan mengingat sifatnya yang kurang terpengaruh oleh pH, aman, dan biokompatibel sehingga penggunaan surfaktan nonionik lebih sering daripada ionik dan umumnya surfaktan nonionik diizinkan untuk penggunaan melalui rute oral (Azeem dkk., 2009; Patel dkk., 2011). Surfaktan non-ionik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tween 20 yang memiliki HLB 16,7 dan bobot molekul sekitar 1225 g/mol (Sigma, 2014).

Hasil formulasi SNEDDS clotrimazole dengan komposisi 10% asam oleat sebagai fase minyak, 60% Tween 20 sebagai surfaktan, serta 15% PEG 200 dan 15% n-butanol sebagai

ko-surfaktan menghasilkan ukuran tetesan sebesar 81 nm (Kassem dkk., 2010). Struktur rantai alkil surfaktan memiliki efek dalam penetrasi minyak ke lapisan surfaktan yang memungkinkan pembentukan nanoemulsi seperti yang dimiliki oleh Tween , suatu turunan polioksi sorbitol dan asam oleat (Rao & Shao, 2008). Hasil penelitian Wang dkk.(2008) disebutkan bahwa Tween 20 yang berperan dalam emulsifikasi dapat meningkatkan efek antiinflamasi dan absorbsi curcumin dalam bentuk nanoemulsi di saluran usus.

HO O O O OH O OH O O O z y x w

w+x+y+z=20

Gambar 3. Struktur kimia Tween 20Ko-surfaktan berupa senyawa ampifilik yang memiliki afinitas terhadap fase air dan minyak. Oleh sebab itu penambahan ko-surfaktan pada formula yang mengandung surfaktan akan meningkatkan disolusi dan absorpsi obat pada formula yang dibuat (Han dkk., 2011). Ko-surfaktan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah propilen glikol, merupakan cairan kental tidak berwarna dan transparan umum digunakan sebagai ko-solven (Rowe dkk., 2009).

Propilen glikol memiliki HLB 3,4 dan diklasifikasikan sebagai GRAS oleh FDA Amerika Serikat sehingga dapat digunakan untuk bahan tambahan makanan, obat-obatan, dan juga kosmetik (FDA, 2014; Ansel, 2011). LD50 akut propilen glikol pada mencit adalah 22000 mg/kg

dan 20000 mg/kg pada tikus (Sciencelab, 2014). Formula SNEDDS tamoksifen yang dibuat oleh Elnaggar dkk. (2009) menggunalan propilen glikol sebesar 16,4% dan menghasilkan ukuran tetesan sebesar 150 nm.

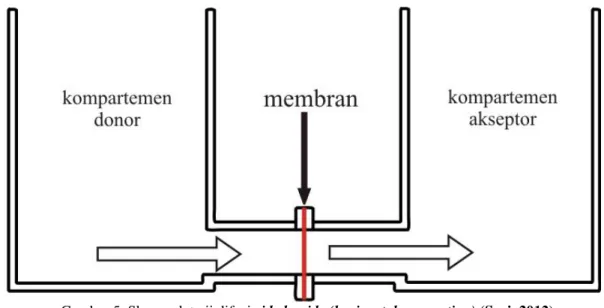

Uji Difusi Side by Side (horizontal permeation) secara In-Vitro

Uji difusi dilakukan untuk mengetahui studi absorbsi dari formula SNEDDS Ketoprofen. Pada uji difusi digunakan usus tikus yang terisolasi pada Ussing Chamber Apparatus. Uji difusi ini dapat digunakan untuk memperoleh parameter kinetik transport obat di dalam usus serta mempelajari pengaruh enhancer dalam absorbsi obat.

Gambar 5. Skema alat uji difusi side by side (horizontal permeation) (Sari, 2012)

Pengujian terhadap daya absorbsi obat dengan isolasi usus tikus adalah sebagai studi pendahuluan obat yang tertransport di usus dan untuk mengestimasi level first pass metabolism melewati kompartemen pada sel epithelial usus. Pada penelitian ini untuk memperoleh jumlah

kumulatif dari obat yang tertransport dari tiap-tiap formula dengan berbagai kadar surfaktan dan ko-surfaktan yang dapat berguna sebagai enhancer.

Uji Disolusi

Salah satu faktor penentu peningkatan bioavailibilitas adalah kemampuan disolusi suatu zat aktif. Apabila zat aktif memiliki kelarutan yang rendah dalam medium gastrik dan intestinal akan berdampak pada kemampuan absorpsi. Pengatasan masalah pada kelarutan yang rendah adalah dengan penambahan eksipien seperti contohnya penambahan surfaktan (Fudholi, 2013). Akan tetapi, komposisi surfaktan yang digunakan perlu dilakukan evaluasi sehingga pengaruhnya berbanding lurus pada peningkatan kelarutan. Salah satu alat yang digunakan untuk evaluasi adalah USP XXIII aparatus II (dayung).

Hasil data uji disolusi diungkapkan dengan pemakaian Dissolution Efficiency (DE) berupa pengamatan kecepatan disolusi obat dalam suatu mediam. DE merupakan perbandingan luas di bawah kurva disolusi dengan luas segiempat seratus persen zat aktif terlarut dalam medium pada waktu tertentu, digambarkan ke dalam persamaan:

(

) ... (1)

: Disolusi Efisiensi pada waktu t

: Luas di bawah kurva zat aktif terlarut pada waktu t

: Luas segi empat 100% zat aktif larut dalam medium pada waktu t

Proses disolusi merupakan proses kinetik diamati dari pengamatan terhadap jumlah zat aktif yang terlarut ke dalam medium sebagai fungsi waktu, digambarkan ke dalam persamaan matematis Noyes dan Whitney :

dW/dt = D.S/h (Cs-C) ... (2) atau

dC/dt = D.S / V.h (Cs-C) ... (3) dW/dt = kecepatan disolusi zat aktif (gram/waktu)

D = koefisien difusi zat yang terlarut dalam medium h = tebal lapisan tipis (film-difusi)

Cs = konsentrasi dalam keadaan saturasi C = konsentrasi zat aktif pada waktu t S = luat kontak muka zat aktif – medium

Menurut Mouzam dkk.(2011) kinetika pelepasan obat dapat ditentukan dengan menemukan fitting terbaik dari data pelepasan obat ke dalam plot persamaan orde nol atau orde satu.

a. Kinetika Orde Nol

Disolusi obat dari bentuk sediaan lepas lambat idealnya mengikuti kinetika orde nol yaitu pelepasan obatnya konstan dari awal sampai akhir (Dash dkk, 2010). Kinetika pelepasan orde nol terjadi pada sediaan yang tidak mengalami disintegrasi seperti sistem penghantaran transdermal, implan, serta sistem penghantaran lepas terkontrol secara oral. Pelepasan obat yang mengikuti kinetika orde nol terjadi melalui mekanisme erosi. Hal tersebut dipresentasikan melalui persamaan :

Qt = Q0 + K0.t ...(4)

Keterangan :

Qt = jumlah obat terlarut dalam waktu t (menit)

Q0 = jumlah obat mula-mula dalam larutan, biasanya Q=0 (mg)

K0 = konstanta pelepasan orde nol (mg/menit)

Persamaan orde nol diperoleh dari plot persen obat terdisolusi sebgai fungsi waktu. Bila digunakan fraksi pelepasan obat, persamaannya menjadi (Arora dkk, 2005) :

Log F = K0 x t ...(5)

Keterangan :

F = fraksi obat terdisolusi (mg) t = waktu (menit)

b. Kinetika Orde Satu

Profil kinetika orde satu ini misalnya dapat dijumpai pada bentuk sediaan farmasetik yang berisi obat larut air dalam matriks berpori (Mulye dan Turco, 1995), dimana obat yang terlepas sebanding dengan jumlah obat mula-mula dalam sediaan (Mouzam dkk, 2011). Pelepasan obat yang mengikuti kinetika orde satu terjadi secara difusi. Kinetika orde satu dapat direpresentasikan melalui persamaan:

...(6) Keterangan:

Qt = jumlah obat yang terlepas dalam waktu t (mg) Qo = jumlah obat mula-mula dalam larutan (mg) k1 = konstanta pelepasan orde 1 (menit-I )

Persamaan orde satu diperoleh dari plot log persen obat terdisolusi sebagai fungsi waktu. Bila digunakan fraksi pelepasan obat, persamaannya adalah (Arora dkk, 2005):

...(7) Keterangan:

F = fraksi obat yang terlarut (mg) t = waktu (menit)

k, = konstanta pelepasan orde satu (menit-1) WinSAAM

WinSAAM merupakan permodelan sistem biologi yang berbasis Windows dengan menggunakan model matematis. Keunggulan WinSAAM antara lain: mudah dioperasikan, untuk sistem linier dan nonlinier dikerjakan dengan perintah umum, otomatis fitting data tanpa perlu menerjemahkan model konstruksi, secara otomatis menentukan parameter linier dan nonlinier sesuai model konstruksi, fleksibel untuk berbagai model, fasilitas spreadsheet memungkinkan output hasil pengolahan data dapat diekspor secara langsung ke excel atau sistem spreadsheet lainnya (Linares dan Boston dkk., 2010).

Simplex Lattice Design menggunakan piranti lunak Design Expert versi 7.1.5

Simplex Lattice Design merupakan suatu cara untuk menentukan optimasi pada berbagai perbedaan jumlah komposisi bahan yang dinyatakan dalama beberapa bagian. Salah satu penggunaan Simplex Lattice Design adalah untuk pengoptimasian kadar komponen suatu formula sediaan padat (Bolton, 1997) metode ini dapat digunakan untuk menentukan proporsi relatif bahan-bahan yang menghasilkan formulasi dengan variabel atau hasil yang ditentukan adalah yang paling baik. Respon surface dan daerah optimum dapat diperoleh dengan penerapan Simplex Lattice Design. Implementasi dari Simplex Lattice Design dengan menyiapkan berbagai macam formula yang mengandung kosentrasi berbeda dari beberapa bahan. Kombinasi disiapkan dengan suatu cara yang mudah dan efisien sehingga data percobaan dapat digunakan untuk memprediksi respon yang berada dalam ruang simplex (simplex space). Walaupun konsentrasi kompenen-komponen penyusun berbeda, namun jumlah totalnya harus sama untuk tiap formula Hasil ekperimen digunakan untuk membuat persamaan polinomial (simplex) dimana persamaan ini dapat digunakan untuk memprediksi profil respon (Bolton, 1997).

Persamaan Simplex Lattice Design :

Y = a(A) + b(B) + ab(A)(B) ... (8) Keterangan :

Y : respon atau efek yang dihasilkan

a, b, ab : koefisien yang dapat dihitung dari percobaan

(A) dan (B) : kadar komponen, dengan jumlah (A) + (B) harus satu bagian

Hasil persamaan dari percobaan merupakan suatu persamaan empiris yang sekiranya dapat menggambarkan pola respon dalam suatu ruang simplex (Bolton, 1997) Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program aplikasi Design Expert v 7.1.5. Pertama, dimasukkan variabel-variabel yang digunakan, lalu data yang diperoleh langsung dimasukkan ke dalam program. Masing-masing parameter uji yang dilakukan terhadap sifat fisik tablet diberi

pembobotan sesuai prioritas kemudian data diolah. Selanjutnya akan diperoleh hasil formula yang memberikan sifat fisik paling optimum. Setelah diperoleh formula paling optimum kemudian dilakukan verifikasi untuk formula optimum dan formula pembanding. Hasil verifikasi kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungan yang diperoleh (prediksi). Hasil perbandingan akan diperoleh perbedaan antara hasil prediksi dengan hasil verifikasi apakah berbeda secara bermakna atau tidak, sehingga akan dapat disimpulkan apakah hasil valid (dapat dipercaya) atau tidak valid (tidak dapat dipercaya).

F. Landasan Teori

SNEDDS merupakan formula yang terdiri dari minyak sebagai pembawa, surfaktan sebagai emulgator, dan ko-surfaktan yang membantu proses emulsifikasi. SNEDDS meningkatkan absorbsi pada penggunaan peroral yang bertujuan meningkatkan bioavailibilitas ketoprofen. SNEDDS berguna dalam pembentukan nanoemulsi o/w secara spontan saat kontak dengan cairan usus dan proses agitasi yang ringan dengan bantuan gerakan pada lambung dan usus

Ketoprofen merupakan obat golongan NSAIDs yang berguna untuk menghambat terbentuknya mediator-mediator nyeri seperti prostaglandin, sehingga obat ini sebagai analgesik nyeri rheumatoid arthritis, osteoarthritis, dan kram perut. Kelemahan ketoprofen pada kelarutan yang rendah sedangkan pada permeabilitas ketoprofen baik sehingga digolongkan pada BCS kelas II. Efek dari kelarutan yang buruk akan berdampak pada rendahnya bioavailibilitas ketoprofen di dalam tubuh pada penggunaan peroral.

SNEDDS ketoprofen dibuat dengan menggunakan surfaktan Tween 20, yang diketahui mampu meningkatkan absorbsi dengan cara membentuk nanoemulsi pada saluran usus. Penambahan ko-surfaktan propilen glikol pada formula yang mengandung surfaktan akan

meningkatkan disolusi dan absorpsi obat pada formula yang dibuat. Pembentukan nanoemulsi tidak terlepas dari peran surfaktan dan ko-surfaktan dalam formula SNEDDS yang akan meningkatkan kelarutan obat tersebut ketika berada di dalam badan. Penggunaan Tween 20 dan propilen glikol pada SNEDDS ketoprofen diperkirakan tidak menghambat permeabilias dari ketoprofen sehingga perlu dilakukan uji difusi memastikan serta memperoleh parameter yang dapat digunakan sebagai penentuan formula optimum. Uji disolusi pada formula optimum SNEDDS ketoprofen dilakukan untuk mengetahui profil disolusi serta kinetika orde disolusi pada ketoprofen pada komposisi SNEDDS optimum.

G. Hipotesis

1. Komposisi Tween 20 dan propilen glikol dalam SNEDDS ketoprofen dapat meningkatkan kecepatan difusi dan jumlah ketoprofen terdifusi melalui membran usus secara in-vitro. 2. Formula SNEDDS optimum memberikan pengaruh pada pelepasan obat ketoprofen