BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pilihan Rasional

Teori Pilihan Rasional adalah teori ekonomi noe klasik yang diterapkan pada sektor publik yang mencoba menjembatani antara ekonomi mikro dan politik dengan melihat pada tindakan warga, politisi, dan pelayan publik sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi dan konsumen (Buchanan, 1962). Selain itu, pengarang buku The Wealth of Nation (1776) yaitu Adam Smith, menyatakan bahwa “orang bertindak untuk mengejar kepentingan pribadi mereka, melalui mekanisme “the invisible hand” menghasilkan keuntungan kolektif yang memberi manfaat pada seluruh masyarakat”. Ilustrasinya adalah, misalkan ada seorang pemilik toko roti yang memiliki motivasi untuk memperkaya diri dengan keuntungan sebesar-besarya. Namun demikian keuntungan yang besar tersebut akan dipengaruhi oleh produk roti yang harganya murah tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi daripada pengusaha roti yang lainnya. Roti dengan kualitas tinggi namun dengan harga yang murah akan membuat orang tertarik dan merasa lebih diuntungkan karena harganya yang begitu murah atau terjangkau.

individu-nya akan mengarah pada pilihan-pilihan yang dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. (2) Hanya individu yang membuat keputusan, bukan kolektif. Hal tersebut dikenal sebagai metodologis individualisme dan menganggap bahwa keputusan kolektif adalah sgregasi dari pilihan individu.

Heckathorn, dalam (Ritzer and Smart, 2001), memandang bahwa memilih itu sebagai tindakan yang bersifat rasional yang bersifat rasional, dimana pilihan tersebut sangat menekankan pada prinsip efisiensi dalam mencapai tujuan dari sebuah tindakan. Asumsi pokok dalam pilihan rasional tersebut adalah sebagai berikut : fenomena sosial, ekonomi dan fenomena kemasyarakatan (societal) lainnya hanya dapat dijalankan melalui pemahaman atas tindakan individu-individu, atau suatu hubungan kasual penjelasan dan keberadannya hanya dapat dicari pada tingkatan individu mikro. Tindakan serta institusi pada dasarnya adalah tindakan sosial. Oleh sebab itu, teori pilihan rasional menolak anggapan “atonisme sosial truistik” (truistic social atonisme) yang memandang masyarakat sekedara merupakan gabungan individu-individu dan institut yang berisikan penjumlahan orang-orang, aturan-aturan, dan peran-peran sosial.

yang tersedia bagi masing-masing aktor, (3) Seperangkat hasil yang mungkin diperoleh dari jumlah alternatif yang tersedia bagi aktor, (4) Pemilihan kemungkinan hasil oleh aktor, dan (5) Harapan aktor terhadap akibat parameter-parameter sistem.

Teori pilihan rasional memang berakar kuat pada pemahaman ekonomi yang merasionalkan pilihan pada tingkatan efisiensi yang dicapai dari sebuah proses tindakan seseorang maupun secara kolektif. Namun demikian, dalam perkembangannya, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada berbagai macam disiplin ilmu, termasuk didalamnya bagaimana menjelaskan sebuah pilihan tindakan yang dilakukan olah birokrasi dalam perumusan kebijakan publik.

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, pemerintah mengelola kekayaam alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah salah satu pelayanan pemerintah untuk publik atau masyarakat. 2.1.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mendefinisikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain tujuan pengalokasi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dalam rangka pemetaan kemampuan penyedia pelyanan publik antara Pemerintah Daerah di Indonesia (Kuncoro, 2004).

Menurut Sembiring (2010:196) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Definisi ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 47.

antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Aloksi Umum suatu daerah yang ditentukan oleh besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupkan selisih antar kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat sebagai pemetaan pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (dengan kebijakan bagi hasil Dana Alokasi Umum (DAU) minimal sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri). Dengan perimbangan bersebut, khususnya dari Dana Alokasi Umum (DAU) akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

menggunakannya untuk pelayanan yang lebih baik kepada publik atau masyrakat.

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk horizontal equity dan sufficiency. Tujuan horizontal equity merupakan kepentingan Pemerintah Pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu yang menjadi kepentinga daerah adalah kecukupan (sufficiency).

Dana Alokasi Umum (DAU) ini merupakan dana perimbangan yang paling besar diberikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Seperti hanya menurut Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 Pasal 47 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban untuk menyalurkan paling sedikit dua puluh enam persen (26%) dari penerimaan dalam Negerinya dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) bagi pemerintah daerah adalah output belanja modal.

2.1.3 Dana Alokasi Khusus

daerah.Dana Alokasi Khusus ini penggunanya diatur oleh pemerintah pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur air minum dan saniasi, infrastruktur irigasi, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian, serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal, dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar sepuluh persen (10%) dari nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima untuk mendanai kegiatan fisik.

Berdasarkan Dana Alokasi Khusus ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam hal ini tujuan dari Dana Alokasi Khusus itu sendiri untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urutan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kebupaten/Kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara.

digunakan sesuai dengan menu kegiatan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait dengan bidang alokasi Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus dapat dikategorikan sebagai matching grant karena adanya kewajiban penyediaan dana pendamping dan

sekaligus restricted grant karena karakternya sebagai categorical grant-in-aid. (Mardiasmo, 2006).

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi pada suatu daerah diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja modal, semakin besar kontribusi yang dapatdiberikan oleh Pendapatan Asli Daerah teradap anggaran pendapatan dan belanja modal berarti semakin kecil ketergantunganpemerintah daerah terhadapbantuan pemerintah pusat.

Daerahtidak seluruhnya dapat membiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Mardismo (2002:132), Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebut bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak.

Klasifikasi Penapatan Asli Daerah, terdiri dari: a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. b. Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan Daerah yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, hasil pengelolaan peraturan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah seperti air minum besih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki potensi sabagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.5 Belanja Modal

mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (e-akuntansi, 2015).

Dalam SAP, belanja modal terdiri atar 5 kategori utama, diantaranya:

1. Belanja Modal Tanah

Adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta iventasir kantor yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangungan / pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal fisik lainnya

Adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangungan / pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya, agar tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria Belanja Modal Tanah, Peraltan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan Irigasi dan Jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala, dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasional dan pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Belanja modal dibagi atas dua, yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya adalah pembangunan, perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi.

2. Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara tidak langsung oleh masyarakat, akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contohnya adalah pembelian kendaran dinas, pembangunan gedung pemerintahan dan pembangunan rumah dinas.

Menurut Halim (2004:72), Belanja Operasi dan pemeliharaan merupakan semua belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktifitas atau pelayanan publik. Belanja pemeliharaan juga digunakan untuk pemeliharaan aset yang mana aset ini diperoleh dari belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Belanja pemeliharaan adalah belanja yang dialokasikan untuk menjaga agar aset tetap senantiasa dalam kondisi siap digunakann sesuai dengan estimasi dan umur ekonomisnya selain itu juga belanja modal adalah termasuk dalam belanja aset dan pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang.

Menurut Syaiful (2007:2-3), belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama, antara lain: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja fisik lainnya.

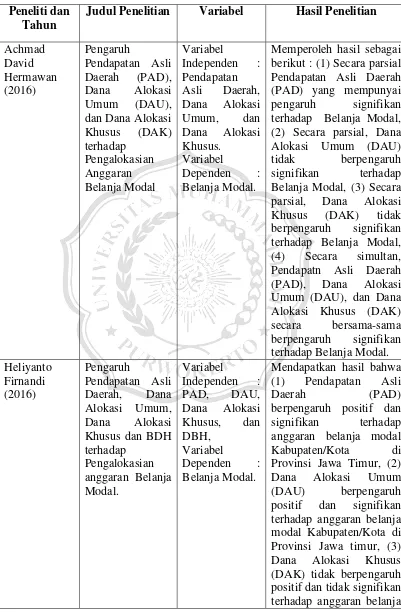

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya, Heliyanto (2016) yang meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Suhendra (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja

Pemeliharaan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Bali periode 2009-2013” dan memperoleh hasil sebagai berikut : (1) Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh tidak searah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal, (3) Belanja Pemeliharaan secara parsial berpengaruh terhadal pengalokasian anggaran belanja modal, (4) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokai Khusus (DAK), dan Belanja Pemeliharaan secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Tabel 2.1 hasil penelitian terdahulu : Peneliti dan

Tahun

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian

Achmad David Hermawan (2016)

Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Variabel

Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Variabel

Dependen : Belanja Modal.

Memperoleh hasil sebagai berikut : (1) Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, (2) Secara parsial, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, (3) Secara parsial, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, (4) Secara simultan, Pendapatn Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Heliyanto

Firnandi (2016)

Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan BDH terhadap

Pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Variabel

Independen : PAD, DAU, Dana Alokasi Khusus, dan DBH,

Variabel

Dependen : Belanja Modal.

Mendapatkan hasil bahwa (1) Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, (4) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. I Made Dwi

S.S (2015)

Pengaruh Dana Alokai Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Biaya

Pemeliharaan terhadap Pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Bali periode 2009-2013.

Variabel

Independen : DAU, Dana Alokasi

Khusus, dan Biaya

Pemelihaan. Variabel

Dependen : Belanja Modal

Memperoleh hasil sebagai berikut : (1) Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh tidak searah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal, (3) Belanja Pemeliharaan secara parsial berpengaruh terhadal pengalokasian anggaran belanja modal, (4) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokai Khusus (DAK), dan Belanja Pemeliharaan secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sheila Ardhian Nuarisa (2013) Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

Variabel

Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Variabel

Dependen : Belanja Modal

Memperoleh hasil penelitian sebagai berikut : (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal, (2) Dana

Alokasi Umum

berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal, dan (3) Dana

Alokasi Khusus

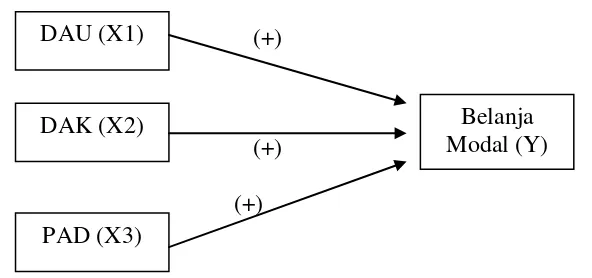

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut, pemerintah daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspekpemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang nomor 32 tahun 2004).

dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) bagi pemerintah daerah adalah output belanja modal.

Kaitannya Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal jika menggunakan teori pilihan rasional adalah bagaimana pemerintah daerah merealisasikan belanja modal dengan rancangan penganggaran menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan dalam rangka desentralisasi dan untuk pelayanan publik. Hal ini bisa dalam bentuk belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, maupun belanja modal fisik lainnya yang tertera dalam jenis-jenis belanja modal menurut SAP.

2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

pendamping sebesar sepuluh persen (10%) dari nilai Dana Alokasi Khusus yang diterima untuk mendanai kegiatan fisik.

Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu dari dana perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaa otonomi daerah. Selain itu, Dana Alokasi Khusus menurut Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Dengan kata lain, Dana Alokasi Khusus (DAK) ini juga digunakan untuk belanja modal, seperti misalnya untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah.

2.3.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima.

Daries (2009:48) menyatakan bahwa, Pendapatan Asli daerah yang selanjutnya disingkat menjadi PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagai beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dihubungkan dengan teori pilihan rasional, bahwa setiap daerah yang memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin banyak, maka akan semakin banyak pula anggaran belanja modal daerah tersebut, jika semakin banyak anggaran belanja modal maka akan semakin maksimal pula pelayanan pemerintah terhadap publik. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, pemerintah mengelola kekayaam alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah salah satu pelayanan pemerintah untuk publik atau masyarakat.

2.4 Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis penelitian diatas, maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

(+)

(+) (+)

Gambar 2.1. Model Penelitian DAK (X2)

DAU (X1)

PAD (X3)

2.5 Hipotesis Penelitian

H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

H2: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.