Perubahan populasi pohon dan cadangan karbon selama tiga

dekade di hutan Ulu Gadut, Sumatera Barat

ADI BEJO SUWARDI1, ERIZAL MUKHTAR2DAN SYAMSUARDI3 1

Pascasarja Universitas Andalas Padang

2Jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas Padang Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163

Corresponding author : [email protected]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan populasi pohon dan cadangan karbon di hutan Ulu Gadut Sumatera Barat selama satu dekade. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2012 sampai Januari 2013 di plot permanen Pinang-Pinang dengan luas ± 1 ha. Seluruh pohon dengan diameter batang ≥ 8 cm yang berada di dalam plot ukur permanen Pinang-Pinang di ukur diameternya dan di identifikasi nama spesiesnya. Data yang diperoleh dikategorikan sebagai data vegetasi tahun 2012. Semua data vegetasi tahun 1981 yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya dan data vegetasi tahun 2012 dihitung besarnya biomasa pohon dengan menggunakan persamaan allometrik yang didasarkan pada diameter batang. Selanjutnya dihitung besarnya karbon tersimpan di hutan Pinang-Pinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah individu pohon mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 1981-2012 yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah individu sebesar 27,55%, sedangkan jumlah spesies dan famili selama tiga dekade mengalami penurunan masing-masing sebesar 8,8 % dan 6,1 %. Biomasa dan cadangan karbon di lokasi penelitian meningkat sebesar 26,61% periode tahun 1981-2012.

Key words: perubahan, populasi, biomasa, karbon, Ulu Gadut, Sumatera Barat

Pendahuluan

Emisi karbon dioksida (CO2) melalui aktivitas

antropogenik menyebabkan terganggunya

keseimbangan energi antara atmosfer dan permukaan bumi yang memicu terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Karbon dioksida berkontribusi sebesar 64% terhadap terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim (Mimuroto and Koizumi K 2003). Perubahan iklim diprediksi akan menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrim yang mengganggu produksi bahan makanan, meningkatnya frekuensi banjir dan kekeringan serta mengakibatkan perubahan distribusi penyakit menular (Ngaira, 2007; Sharma, 2011).

Perubahan iklim juga diprediksi akan

meningkatkan kepunahan spesies antara 40-70% yang dipicu oleh peningkatan kerusakan habitat hewan dan tumbuhan serta meningkatnya distribusi penyakit pathogen (Sharma, 2011; Yanez-López et al., 2012).

Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer telah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Konsentrasi karbon dioksida meningkat dari 280 ppm pada masa pra industri tahun 1980-an menjadi 393 ppm pada tahun 2012 dengan laju emisi CO2 ke atmosfer mencapai 4,67% per

tahunn (Trismidianto, 2008; Pusat Observasi CO2 Mauna Lao Hawaii, 2013). Peningkatan

konsentrasi CO2 di atmosfer disebabkan oleh

pembakaran bahan bakar fosil dalam skala besar seperti minyak, batu bara dan gas alam serta aktivitas perusakan hutan (Malhi and Grace. 2000). Tingginya konsentrasi CO2 di atmosfer

dapat berakibat buruk bagi kelangsungan hidup manusia di masa depan sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan konsentrasi CO2

tersebut.

Hutan tropis sebagai bagian dari ekosistem daratan menjadi salah satu komponen penting dalam pengaturan siklus karbon global. Hutan tropis menutupi sebagian besar permukaan daratan dengan biomasa total mencapai 677 pentagram (Pg) (Kindermann et al., 2008). Ekositem hutan menyerap CO2 dari atmosfer

respirasi autotrop dan heterotrop. Karbon hutan sebagian besar disimpan dalam pohon hidup (234 Pg C) dan sebagian lainnya disimpan dalam tanah (62 Pg C), nekromasa (41 Pg C) dan serasah (38 Pg C) (Canadell et al., 2007; Kindermann et al., 2008) Setiap tipe ekosistem hutan memiliki perbedaan jumlah karbon yang tersimpan di dalamnya. Besarnya cadangan karbon hutan di Indonesia telah diukur pada berbagai tipe pengguanaan lahan seperti pada hutan pimer (Lusiana et al., 2005), hutan sekunder (Sularso, 2011) dan agroforestri (Yuliasmara dan Aris, 2007). Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa hutan Indonesia memiliki potensi cadangan karbon yang tinggi sehingga hutan tersebut memiliki arti penting dalam mengatur kestabilan karbon dioksida di atmosfer.

Hutan Pinang-Pinang merupakan salah satu hutan yang belum banyak mengalami gangguan oleh manusia. Hutan tersebut memiliki keanekaragaman spesies tinggi yang didukung oleh krakteristik lingkungan yang khas dengan curah hujan lebih dari 5.000 mm/tahun (Hotta,1984). Penelitian tentang komposisi floristik dan karbon tersimpan telah dilakukan di hutan Pinang-Pinang (Hotta, 1984; Yeni, 2010). Meskipun demikian, evaluasi jangka panjang terkait perubahan floristik dan karbon tersimpan di hutan tersebut belum dilakukan. Perubahan karbon tersimpan jangka panjang pada suatu kawasan hutan penting untuk diketahui karena dapat memberikan gambaran tentang dampak gangguan terhadap kawasan hutan dimasa lalu, memprediksi pengaruh perubahan iklim global terhadap hutan tropis dan mengetahui besarnya kontribusi komunitas hutan terhadap neraca karbon global. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dilakukan penelitian tentang perubahan komposisi floristik dan karbon tersimpan di hutan Pinang-Pinang, Ulu Gadut, Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan populasi pohon dan cadangan karbon di hutan Ulu Gadut Sumatera Barat selama tiga dekade.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilakukan pada bulan September 2012 sampai dengan Januari 2013 di hutan Pinang-Pinang, Sumatera Barat (Lat. 00 55’ S, Long. 1000 30’ E). Hutan Pinang-Pinang termasuk hutan hujan tropis dataran rendah yang terletak kira-kira 15 km sebelah timur laut kota Padang pada ketinggian 650 m dpl dengan topografi bergelombang sampai bergunung di kaki Gunung Gadut. Berdasarkan klasifikasi iklim dari Schmidt-Ferguson daerah bukit Pinang-Pinang memiliki iklim tipe A (sangat basah) dengan curah hujan mencapai lebih dari 5.000 mm/tahun. Daerah ini memiliki tipe tanah lattosol. Pada hutan Pinang-Pinang terdapat plot ukur permanen dengan luas ± 1 ha yang terbagi menjadi 115 sub plot. Plot ukur permanen tersebut dibuat pada tahun 1981 (Hotta, 1984).

Seluruh pohon dengan diameter batang ≥ 8 cm yang berada di dalam plot ukur permanen Pinang-Pinang di ukur diameternya dan di identifikasi nama spesiesnya. Data yang diperoleh dikategorikan sebagai data vegetasi tahun 2012. Sementara itu, data vegetasi tahun 1981 diperoleh dari hasil penelitian Hotta (1984). Semua data vegetasi tahun 1981 dan 2012 dihitung besarnya biomasa pohon dengan

menggunakan persamaan allometrik yang

didasarkan pada diameter batang. Kemudian dihitung besarnya karbon tersimpan.

Analisis Data

a. Biomassa Pohon

Biomassa pohon hidup diestimasi dengan menggunakan persamaan allometrik Ketterings sebagai berikut (Hairiah dan Rahayu, 2007): (AGB)est = 0,11 x ρ x D2,62

Keterangan : (AGB)est = Biomassa pohon (Kg) D = Diameter pohon (cm)

ρ = Berat jenis pohon (g/cm3) b. Cadangan Karbon

Besarnya cadangan karbon di hutan Pinang-Pinang diestimasi dengan persamaan berikut (Murdiyarso et al., 2004):

C = 0,5 x (AGB)est

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Populasi Pohon

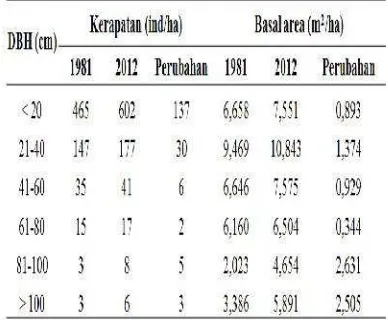

Komposisi pohon pada tahun 2012 di plot Pinang-Pinang terdiri atas 46 famili, 155 spesies dan 852 individu. Sementara itu, inventarisasi pohon pada tahun 1981 telah menemukan sebanyak 49 famili, 170 spesies dan 668 individu. Secara rinci dapat di lihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Komposisi pohon di lokasi penelitian

Variabel Tahun Perubahan

1981 2012

Jumlah individu 668 852 + 184

Jumlah spesies 170 155 -15

Jumlah famili 49 46 -3

Jumlah individu meningkat sebesar 27,55%, sedangkan jumlah spesies dan famili selama tiga dekade mengalami penurunan masing-masing sebesar 8,8 % dan 6,1 %. Variasi jumlah individu, spesies dan famili di lokasi penelitian antara tahun 1981 dan 2012 disebabkan oleh adanya gangguan alami seperti angin dan kematian pohon yang telah berumur tua. Kerapatan pohon di hutan tropis dikontrol oleh berbagai faktor antara lain faktor gangguan alami dan ganguan antropogenik (manusia) (Richard, 1952).

Selama periode tahun 1981-2012 ditemukan sebanyak 32 spesies (17,11 %) yang mengalami kematian. Spesies tersebut antara lain

Anisophyllea sp., Canarium hirsutum, Flacourtia sp., Hopea mengrawan, Madhuca sericea, Mallotus paniculatus, Mitrella sp, Phyllantusindicus, Prunus sp., Randia sp., Vernonia arborea, Artabotrys gracilis, Callicarpa arborea, Canarium litorale, Ficus hispida, Laportea stimulans, Litsea robusta, Myristica lowiana, Spondias sp., Uncaria sp., Vitex gamosepala, Barringtonia racemosa, Ficus lepicarpa, Lithocarpus sp, Macaranga hypoleuca, Aglaia, argentea, Aporosa nigricans, Cinnamomum verum, Euonymus javanicus, Evodia latifolia, Gordonia oblongifolia, Urophyllum macrophyllum dan Willughbeia

apiculata. Meskipun demikian, jumlah spesies

di lokasi penelitian lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah spesies di hutan Lindung Lubuk Kakap Ketapang, Kalbar (48 spesies) (Budiharta, 2010), di TWA Ruteng, NTT (84 spesies) (Setiadi, 2005), di TN Kayan Mentarang, Kaltim (106 spesies) (Purwaningsih, 2009) dan di hutan primer Siberut, Sumbar (139 spesies) (Hadi et al., 2009). Komposisi spesies di daerah tropis bervariasi dari satu tempat ke tempat lain tergantung pada perbedaan biogeografi, habitat dan tingkat gangguan terhadap komunitas hutan. Umumnya jenis pohon di hutan tropis berkisar antara 56 - 282 spesies/ha (Philips and Gentry. 1994).

Perubahan Spesies Dominan

Dominansi spesies di lokasi penelitian tahun 1981 dan 2012 memiliki pola berbeda (Gambar 1). Swintonia schwenkii merupakan spesies dominan di lokasi penelitian pada tahun 1981, namun pada tahun 2012 menempati urutan ke

dua setelah Nephelium juglandifolium.

Sementara itu, Nephelium juglandifolium yang menempati urutan ke dua pada tahun 1981 dalam hal dominansi, pada tahun 2012 menduduki peringkat pertama sebagai spesies

paling dominan menggantikan Swintonia

schwenkii yang turun peringkat menjadi urutan

ke dua.

Perubahan pola dominansi spesies tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan kemampuan suatu spesies untuk lebih dominan dibandingkan dengan spesies lain dalam suatu komunitas. Spesies dominan mempunyai daya adaptasi, daya kompetisi dan kemampuan reproduksi yang lebih baik dibandingkan dengan spesies yang lain dalam suatu komunitas hutan. Spesies tersebut memiliki kemampuan yang tinggi untuk bersaing dengan spesies lain dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti ruang, unsur hara, air, cahaya matahari dan sumber daya lainnya untuk kelangsungan hidupnya. Spesies dominan umumnya memiliki kemampuan yang baik dalam hal penyebaran jenis, memiliki kerapatan tinggi dan menguasai habitat di suatu komunitas hutan (Soerianegara dan Indrawan, 1982). Menurut Schulze et al., (2005) spesies mampu hidup dan tumbuh dengan baik pada suatu daerah karena mampu mentoleransi kondisi fisika dan kimia lingkungan tempat tumbuhnya yang meliputi suhu, kelembaban, itensitas cahaya, curah hujan (air) dan usur hara dalam tanah.

Perubahan Biomasa dan Karbon

Biomasa pohon dan cadangan karbon di lokasi penelitian mengalami peningkatan masing-masing sebesar 101,46 ton/ha dan 50,73 ton C/ha periode tahun 1981-2012. Biomasa dan cadangan karbon secara rinci dapat di lihat pada Tabel 3.

Peningkatan biomasa dan cadangan karbon di lokasi penelitian disebabkan oleh pertambahan jumlah individu dan ukuran pohon di lokasi tersebut pada periode tahun 1981-2012. Ukuran pohon berkorelasi positif terhadap biomasa pohon pada suatu komunitas hutan (Clark et

al.,2001; Bismark et al., 2008). Hal ini berarti

bahwa semakin besar ukuran pohob, maka biomasa dan cadangan karbon pada pohon tersebut juga akan semakin besar pula. Cadangan karbon hutan di beberapa kawasan hutan di dunia juga dilaporkan mengalami peningkatan dalam kurun waktu tertentu. Cadangan karbon regional pada hutan di delta sungai Pearl, China mengalami peningkatan sebesar 14,31% periode tahun 1989-2003 (Yang and Dong, 2008). Sementara itu, cadangan karbon total di China dilaporkan meningkat sebesar 22,42% periode tahun 1901-2001 (Wang et al., 2007).

Setiap spesies memiliki kemampuan berbeda dalam menyerap dan menyimpan karbon.

Swintonia schwenkii merupakan spesies yang

memiliki biomasa dan cadangan karbon tertinggi di lokasi penelitian periode tahun 1981 – 2012 (Gambar 3). Hal ini mengindikasikan bahwa secara ekologis spesies tersebut memiliki

peranan yang besar dalam mengatur

keseimbangan siklus karbon di hutan Pinang-Pinang. Anggota populasi dari Swintonia schwenkii memiliki ukuran pohon yang relatif

besar dan merupakan salah satu spesies dominan di lokasi penelitian sejak tahun 1981 sampai tahun 2012. Menurut Suzuki and Kohyama (1991) Swintonia schwenkii memiliki ukuran pohon yang relatif besar dan merupakan salah satu spesies emergent tree di lokasi penelitian. Selain itu, Mukhtar et al., (2009) melaporkan

bahwa Swintonia schwenkii dilaporkan

mempunyai anakan pohon kedua terbanyak di plot permanen Pinang-Pinang.

Tabel 3. Perubahan biomasa dan karbon

Spesies dominan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan cadangan karbon di lokasi

penelitian. Spesies dominan umumnya

merupakan spesies pohon berukuran besar dan memiliki basal area yang besar pula. Berdasarkan hasil analisis statistik diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara nilai basal area dengan cadangan karbon di lokasi penelitian (r = 0,958; P<0,01). Spesies dominan mempengaruhi peningkatan cadangan karbon di lokasi penelitian sebesar 91,8% (R2 = 0,918). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan spesies dominan akan berpengaruh terhadap perubahan biomasa dan cadangan karbon di lokasi penelitian. Sebagai konsekuensinya, kehilangan

spesies dominan pada masa yang akan datang dapat menyebabkan penurunan cadangan karbon di lokasi penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

penelitian meningkat sebesar 26,61% periode tahun 1981-2012.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada ketua jurusan Biologi FMIPA UNAND dan kepala laboratorium ekologi tumbuhan yang telah memberikan izin penggunaan alat-alat untuk menunjang penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Apriza Hongko Putra, Ade Ayu Oksari, Irvan, Delfina Saswita Rafdinal dan Hendrio yang telah membantu pelaksaan penelitian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ditjen DIKTI yang telah memberikan pendanaan penelitian kepada salah satu penulis (Adi Bejo Suwardi) melalui program Beasiswa Unggulan.

DAFTAR PUSTAKA

Bismark, M Heriyanto dan Sofian I. 2008. Biomasa dan Kandungan Karbon pada Hutan Produksi di Cagar Biosfer Pulau Siberut, Sumatera Barat. Jurnal Penelitian

Hutan dan Konservasi Alam. 5 (5):

397-407

Budiharta, S. 2010 Floristic composition at biodiversity protection area in Lubuk Kakap, District of Ketapang, West Kalimantan. Biodiversitas. 11 (3): 151-156 Canadell, JG, Le Quere C, Raupach MR, Field

CB. Buitenhuis ET, Ciais P, Conway T. J., Gillet NP, Houghton RA and Marland G. 2007. Contribution to accelerating atmospheric CO2 growth from economic

activity, carbon intensity and efficiency of natural sinks. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 104: 18866-18870

Clark, DA, S Brown, DW Kicklighter, JQ Chambers, JR Thomlinson and J Ni. 2001. Measuring net primary production in forests: concepts and field methods.

Ecological Applications 11: 356-370

Hadi, S, Thomas Z., Matthias W. dan J. K. Hodges. 2009. Tree diversity and forest structure in northern Siberut, Mentawai Islands, Indonesia. Tropical Ecology. 50 (2): 315-327

Hairiah, K dan S Rahayu. 2007.

Pengukuran ”Karbon Tersimpan” Di

Berbagai Macam Penggunaan Lahan. World Agroforestry Centre. Bogor

Hotta, M. 1984. Forest ecology and flora of Gunung Gadut West Sumatra. Sumatran Nature Study (Botany). Kyoto

Kindermann, GE, I McCallum, S Fritz and M Obersteiner. 2008. A global forest growing stock, biomass and carbon map based on FAO statistics. Silva Fennica 42(3): 387– 396

Lusiana, B., Noordwijk M. V., and Rahayu S. 2005. Carbon Stocks in Nunukan, East

Kalimantan: A Spatial Monitoring and Modelling Approach. Report from the

carbon monitoring team of the Forest

Resources Management for Carbon

Sequestration (FORMACS) project. World Agroforestry Centre – ICRAF. Bogor, Indonesia

Malhi, Y and J Grace. 2000. Tropical forests and atmospheric carbon dioxide. Trends

Ecol. Evol 15 (8): 332–337

Mimuroto, Y dan Koizumi K. 2003. Global Warming Abatement and Coal Supply and Demand. Institute of Energy Economics Japan (IEEJ)

Mukhtar, E and F Koike. 2009. Juvenil height growth rate of seven major tree species in a tropical rain forest of West Sumatra.

Tropics 18: 1-6

Murdiyarso D, U Rosalina, K Hairiah, L Muslihat, INN Suryadiputra dan A Jaya. 2004. Petunjuk Lapangan Pendugaan Cadangan Karbon pada Lahan Gambut. Proyek CCFPI, WI-IP dan Wildlife Habitat Canada, Bogor

Ngaira, JKW. 2007. Impact of climate change on agriculture in Africa by 2030. Scientific

Research and Essays. 2 (7): 238-243

Philips, OL and AH Gentry. 1994. Increasing turnover through time in tropical forests.

Science. 263: 954–958

Purwaningsih. 2009. Analisa Hutan Riparian Dataran Rendah di Tepi Sungai Nggeng,

Taman Nasional Kayan Mentarang,

Kalimantan Timur. Berita Biologi. 9 (5): 547-559

Pusat Observasi CO2Mauna Lao Hawaii. 2013.

Annual Mean Consentration Atmosferic

CO2 in 1959 – 2012.

ftp://ftp.cmdl.noaa.gov

/ccg/co2/trends/co2_annmean_mlo.txt. diakses 22 Februari 2013

Schulze, ED, E Beck and KM Hohenstein. 2005.

Plant Ecology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. New York

Setiadi, D. 2005. Keanekaragaman Spesies Tingkat Pohon di Taman Wisata Alam

Ruteng, Nusa Tenggara Timur.

Biodiversitas. 6 (2): 118-122

Sharma, U. 2011. Effect of Global Warming on Biodiversity in India. National Conference on Forest Biodiversity: Earth’s Living Treasure. 22ndMay, 2011

Soerianegara, I dan Indrawan A. 1982. Ekologi

Hutan. Pusat Pendididikan Lembaga Kerjasama Fakultas Kehutanan Cepu. Direksi Perum Perhutani. Bogor

Sularso, GNM. 2011. Pendugaan Perubahan Cadangan Karbon di Taman Nasional Meru Betiri. Skripsi Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Suzuki, E and T Kohyama. 1991. Spatial distributions of wind-dispersed fruits and

trees of Swintonia schwenkii

(Anacardiaceae) in a tropical forest of West Sumatra. Tropics 1: 131-142

Trismidianto. 2008. Analisis Laju Kenaikan Konsentrasi CO2, CH4 dan N2O Bulanan

dan Tahunan di Kototabang dan Beberapa Wilayah di Dunia. Telah di Seminarkan di Workshop Aplikasi Sains Atmosfer (1 Desember 2008. LAPAN Bandung) Wang, S, JM Chen, WM Ju, X Feng, M Chen, P

Chen and G Yu. 2007. Carbon Sink and Source in China’s Forest During

1901-2001. Journal of Environmental

Management. 85: 524-537

Yanez-López, R, I Torres-Pacheco, RG

Guevara-Gonzales, MI Hernández-Zu, JA Quijano-Carranza and E Rico-Garcia. 2012. The effect of climate change on plant diseases. African Journal of Biotechnology. 11 (10): 2417-2428

Yang, K and G Dong. 2008. Change in Forest Biomass Carbon Stock in the Pearl River Delta between 1989 and 2003. Journal of

Environmental Science. 20: 1439-1444

Yeni, E. 2010. Potensi Cadangan Karbon di Hutan Pinang-Pinang, Gunung Gadut

Sumatera Barat. Tesis Prodi Ilmu

Lingkungan Program Pascasarjana

Universitas Andalas Padang

Yuliasmara, F dan Aris W. 2007. Pengukuran karbon tersimpan pada perkebunan kakao dengan pendekatan biomassa tanaman.