KL – 4099 Tugas Akhir

Desain Pengamananan Pantai Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara

Bab 7

ALTERNATIF PENGAMANAN DAN

KAJIAN RESIKO

Bab 7

ALTERNATIF PENGAMANAN DAN

KAJIAN RESIKO

Desain Pengamanan Pantai Pulau Karakelang Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara7.1

Alternatif Pengamanan

Dalam menangani permasalahan Pantai Pulau Karakelang, diuraikan beberapa alternatif pengamanan selain dengan menggunakan struktur keras (hard structure) di bawah ini. Dari beberapa alternatif ini kemudian akan diuraikan sebab tidak digunakannya alternatif pengamanan tersebut. Adapun alternatif pengamanannya antara lain:

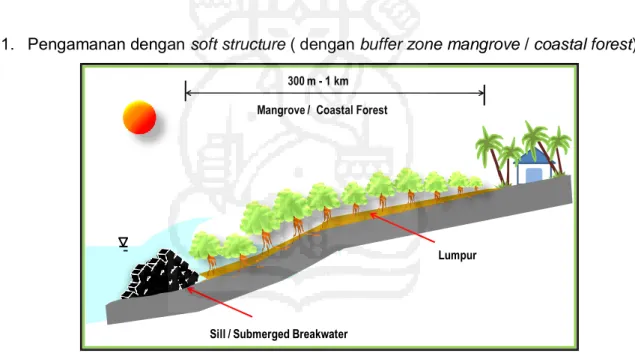

1. Pengamanan dengan soft structure ( dengan buffer zone mangrove / coastal forest)

300 m - 1 km Mangrove / Coastal Forest

Sill / Submerged Breakwater

Lumpur

Gambar 7.1 Ilustrasi penerapan metode pengamanan dengan soft structure.

Dalam penerapan alternatif pengamanan ini diperlukan upaya penanaman mangrove (bakau) pada kawasan sepanjang 300 m - 1 km dari bibir pantai. Kelemahan perlindungan dengan mangrove ini adalah dibutuhkan waktu yang sangat lama bagi tanaman mangrove ini untuk tumbuh.

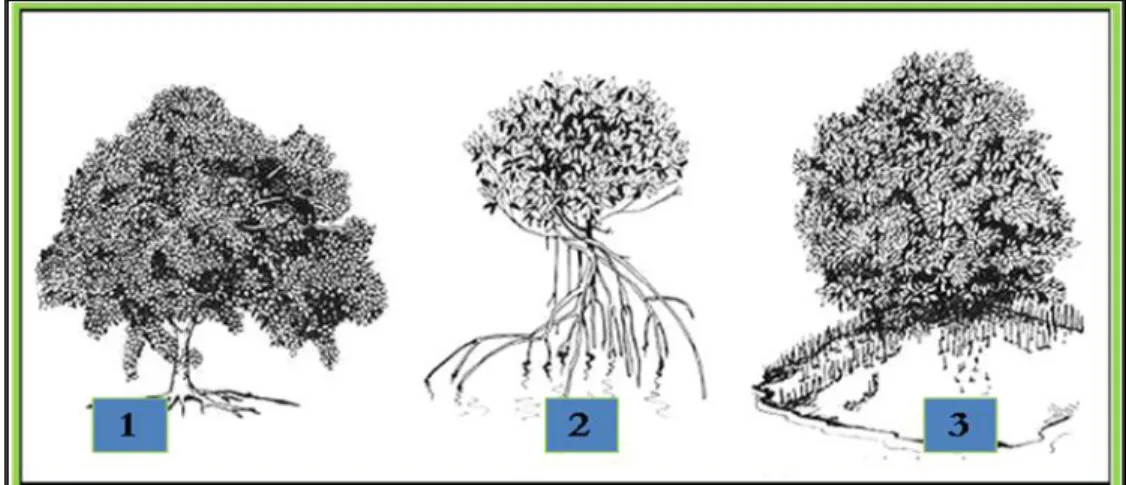

Di antara jenis-jenis pohon bakau yang ada, yang sering di jumpai di daerah tropis seperti Indonesia adalah:

(1) “White mangrove” (Laguncularia racemosa) (2) “Red mangrove” (Rhizopora Mangle) (3) “Black mangrove” (Avicennia germinans)

Gambar 7.2 Jenis pohon bakau yang dijumpai di Indonesia

2. Do Nothing, relokasi

Erosi Deposisi

Relokasi

Gambar 7.3 Ilustrasi penerapan metode relokasi.

Penerapan alternatif pengamanan ini akan menimbulkan permasalahan sosial dan akan diperlukan lahan luas untuk relokasi penduduk.

3. Adaptasi

Erosi Deposisi

Adaptasi

Pile

Penerapan alternatif pengamanan ini memerlukan desain pondasi bangunan di pinggir pantai berupa pondasi tiang (pile). Alternatif ini tidak meberikan solusi terhadap perbaikan keadaan dan morfologi pantai padahal masyarakat sekitar sangat memerlukan areal pantai untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

4. Pengamanan hard structure, meliputi :

a) Pengamanan terhadap crosshore transport

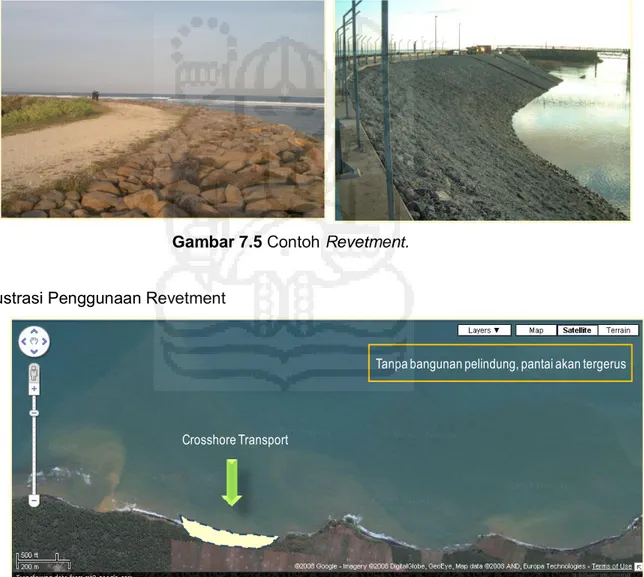

1) Revetment

Revetment dapat dibangun sebagai bangunan pantai yang dibuat terutama

untuk mencegah longsor serta melindungi pergeseran garis pantai karena erosi akibat arus dan gelombang air laut maupun akibat adanya beban bangunan-bangunan lain yang berada di dekat garis pantai tersebut. Umumnya revetment merupakan bangunan pantai konstruksi teringan dibandingkan dengan jenis-jenis bangunan pantai yang lainnya.

Gambar 7.5 Contoh Revetment.

Ilustrasi Penggunaan Revetment

Crosshore Transport

Tanpa bangunan pelindung, pantai akan tergerus

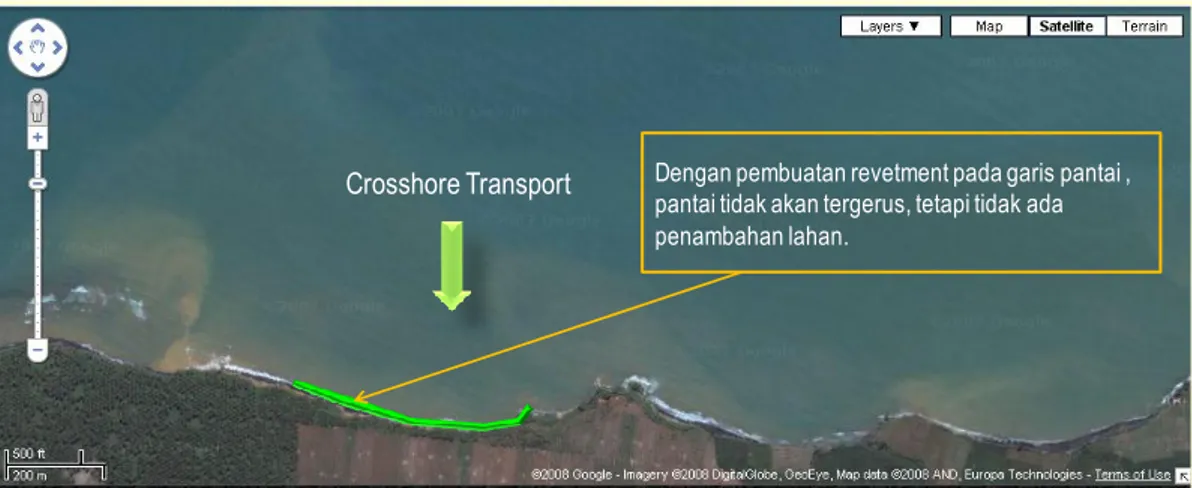

Crosshore Transport Dengan pembuatan revetment pada garis pantai ,

pantai tidak akan tergerus, tetapi tidak ada penambahan lahan.

Gambar 7.7 Kondisi pantai setelah ada Revetment.

2) Seawall

Tembok laut biasanya dibangun untuk melindungi pantai atau tebing dari hantaman gelombang laut, sehingga tidak terjadi erosi ataupun abrasi.

Tembok laut pada umumnya dipasang di garis pantai dengan struktur pondasi sampai tanah keras. dan pada kondisi pantai yang curam.

Gambar 7.8 Contoh penggunaan Seawall (tembok laut).

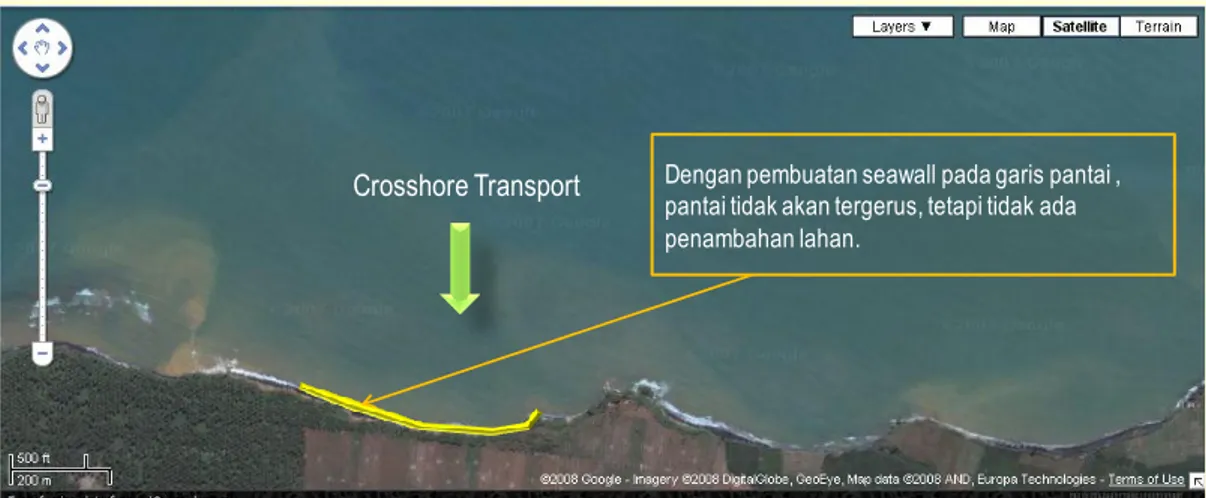

Ilustrasi Penggunaan Seawall (Tembok Laut)

Crosshore Transport

Tanpa bangunan pelindung, pantai akan tergerus

Crosshore Transport Dengan pembuatan seawall pada garis pantai ,

pantai tidak akan tergerus, tetapi tidak ada penambahan lahan.

Gambar 7.10 Kondisi pantai setelah ada Seawall (tembok laut).

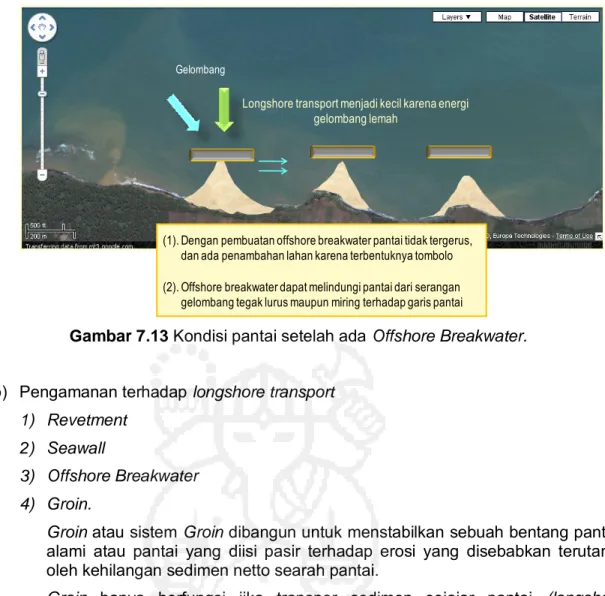

3) Offshore Breakwater

Menghadang gelombang di wilayah perairan sehingga terbentuk perairan tenang di belakang Breakwater dan biasanya terbentuk tombolo. Agar tidak mahal, harus terdapat daerah pantai yang cukup landai. Dalam hal ini armor yang digunakan untuk filter layer adalah bisa berupa kubus beton atau geobag sedangkan cover layer berupa tetrapod.

Gambar 7.11 Contoh penggunaan Offshore Breakwater.

Ilustrasi Penggunaan Offshore Breakwater

Tanpa bangunan pelindung, pantai akan tergerus

Longshore transport

Gelombang

(1). Dengan pembuatan offshore breakwater pantai tidak tergerus, dan ada penambahan lahan karena terbentuknya tombolo (2). Offshore breakwater dapat melindungi pantai dari serangan

gelombang tegak lurus maupun miring terhadap garis pantai

Longshore transport menjadi kecil karena energi gelombang lemah

Gelombang

Gambar 7.13 Kondisi pantai setelah ada Offshore Breakwater.

b) Pengamanan terhadap longshore transport

1) Revetment 2) Seawall

3) Offshore Breakwater 4) Groin.

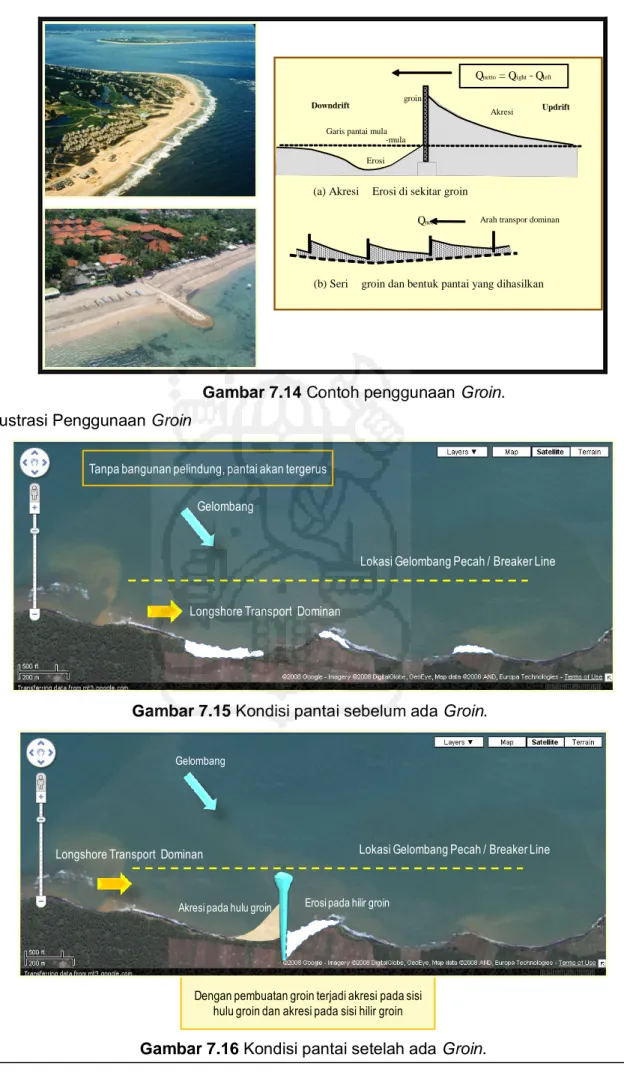

Groin atau sistem Groin dibangun untuk menstabilkan sebuah bentang pantai,

alami atau pantai yang diisi pasir terhadap erosi yang disebabkan terutama oleh kehilangan sedimen netto searah pantai.

Groin hanya berfungsi jika transpor sedimen sejajar pantai (longshore transport) dominan.

Groin merupakan struktur yang sempit, biasanya lurus dan tegak lurus

terhadap pantai awal. Pengaruh Groin tunggal adalah akresi sedimen pada sisi hulu dan erosi pada sisi hilirnya; pengaruh keduanya mencapai jarak tertentu dari struktur. Akibatnya, sebuah sistem Groin (satu seri Groin) menghasilkan pantai berbentuk “gigi gergaji” di antara medan Groin dan perbedaan elevasi pantai antara sisi hulu dan sisi hilir Groin.

Garis pantai mula -mula

Akresi

Erosi groin

Q netto = Q right - Q left

Downdrift Updrift

(a) Akresi Erosi di sekitar groin

(b) Seri groin dan bentuk pantai yang dihasilkan

Arah transpor dominan

Q net

Gambar 7.14 Contoh penggunaan Groin.

Ilustrasi Penggunaan Groin

Longshore Transport Dominan Tanpa bangunan pelindung, pantai akan tergerus

Lokasi Gelombang Pecah / Breaker Line Gelombang

Gambar 7.15 Kondisi pantai sebelum ada Groin.

Dengan pembuatan groin terjadi akresi pada sisi hulu groin dan akresi pada sisi hilir groin

Longshore Transport Dominan Lokasi Gelombang Pecah / Breaker Line

Akresi pada hulu groin Erosi pada hilir groin Gelombang

Kerusakan Pantai Pulau Karakelang terutama diakibatkan oleh adanya crosshore

transport yang dominan sehingga alternatif struktur pengaman pantai yang diajukan

adalah Offshore Breakwater atau Revetment.

7.2

Penentuan Skala Prioritas

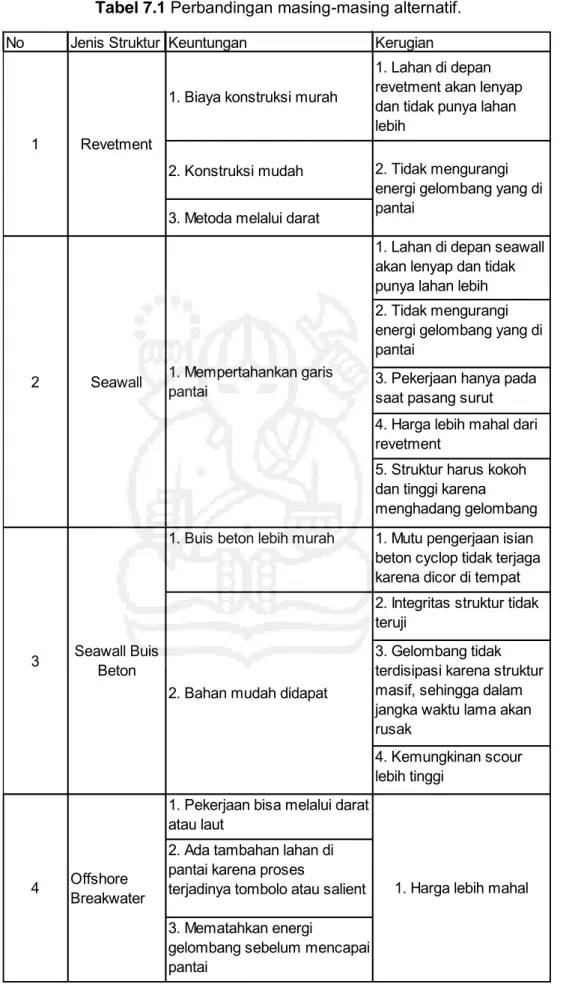

Dalam penentuan alternatif pengamanan terbaik untuk Pantai Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud, ditentukan beberapa hal yang harus dibandingkan dalam skala prioritas sebagai berikut (Tabel 7.1).

Tabel 7.1 Perbandingan masing-masing alternatif.

No Jenis Struktur Keuntungan Kerugian

1. Biaya konstruksi murah

1. Lahan di depan revetment akan lenyap dan tidak punya lahan lebih

2. Konstruksi mudah 3. Metoda melalui darat

1. Lahan di depan seawall akan lenyap dan tidak punya lahan lebih 2. Tidak mengurangi energi gelombang yang di pantai

3. Pekerjaan hanya pada saat pasang surut 4. Harga lebih mahal dari revetment

5. Struktur harus kokoh dan tinggi karena menghadang gelombang

1. Buis beton lebih murah 1. Mutu pengerjaan isian

beton cyclop tidak terjaga karena dicor di tempat 2. Integritas struktur tidak teruji

3. Gelombang tidak terdisipasi karena struktur masif, sehingga dalam jangka waktu lama akan rusak

4. Kemungkinan scour lebih tinggi

1. Pekerjaan bisa melalui darat atau laut

2. Ada tambahan lahan di pantai karena proses

terjadinya tombolo atau salient 3. Mematahkan energi

gelombang sebelum mencapai pantai 1 Revetment 3 4 Seawall Buis Beton 2 Seawall 2. Tidak mengurangi energi gelombang yang di pantai

2. Bahan mudah didapat

1. Harga lebih mahal 1. Mempertahankan garis

pantai

Offshore Breakwater

Dilihat dari cara pekerjaannya, Revetment lebih mudah dalam proses pengerjaan dan lebih cepat dibandingkan dengan Offshore Breakwater karena Revetment dapat dikerjakan melalui darat, pekerjaan dapat dilakukan baik pada saat pasang maupun pada saat surut, sehingga pengerjaan Revetment akan lebih cepat dibandingkan Offshore Breakwater.

Sedangkan metoda pekerjaan Offshore Breakwater melalui darat dan laut, sehingga pekerjaannya sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pada saat air laut pasang, pekerjaan akan sedikit terganggu karena akan menghalangi alat-alat berat dalam beroperasi.

Setelah dilakukan berbagai pertimbangan, akhirnya dipilih bangunan pelindung pantai berupa Revetment untuk lokasi Sawang, Bantane, dan Alo Induk,

Selain lebih ekonomis dari segi pembiayaan, Revetment juga lebih mudah untuk dibangun serta sama-sama dapat mempertahankan garis pantai dari bahaya abrasi/erosi, gelombang terdisipasi diantara batuan/kubus, kualitas beton terjaga karena di cetak di darat dan kemungkinan scour pada kaki struktur lebih kecil karena terdisipasi/terendam. Namun demikian, ada kekurangan dari pembangunan Revetment ini, yaitu tidak akan adanya lahan lebih di depan bangunan Revetment, artinya pantai yang terletak di depan

Revetment kemungkinan akan hilang karena terhempas gelombang yang datang karena

pada dasarnya bangunan Revetment tidak mengurangi/mengecilkan energi gelombang yang datang menuju pantai.

7.3

Kajian Resiko Akibat Bahaya Kerusakan Pantai

Resiko adalah suatu besaran yang mengkuantifikasikan seberapa besar kemungkinan dampak dari kerusakan pantai terhadap lingkungan sekitar. Penentuan prioritas pengamanan/kebijakan dalam perencanaan anggaran konstruksi pengamanan pantai dapat didasarkan pada kajian resiko ini. Suatu kajian resiko dapat ditampilkan dalam bentuk peta GIS (Geographical Information System) dimana di dalam peta tersebut didapat kontur resiko pada areal pantai atau suatu coastal cell yang ditinjau.

Besaran Resiko adalah:

R = B x V

Dimana R adalah Resiko; B = Bahaya; V = Vulnerability atau Kerentanan. Dalam halnya peta GIS, dibuat berdasarkan overlay kontur kuantifikasi Bahaya (B) dan Vulnerability (Kerentanan). Dimana rumusan V adalah:

V = PK/KK

Dimana PK = Potensi Kerusakan dan KK = Kapasitas Kesiapan

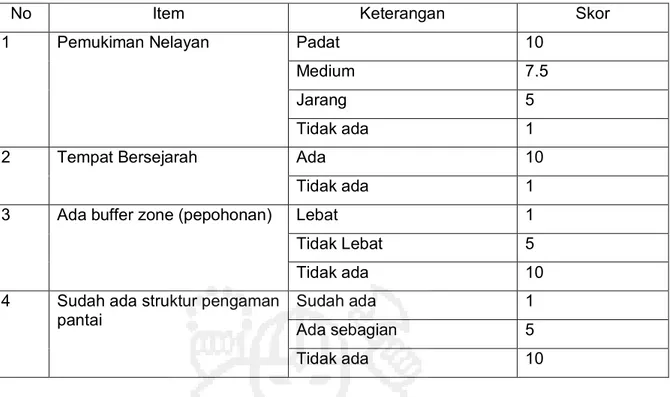

Potensi Kerusakan (PK) adalah suatu besaran yang menunjukkan suatu potential kerusakan suatu daerah. Sebagai contoh apabila di daerah tersebut terdapat buffer zone berupa hutan pantai/pepohonan, maka daerah tersebut mempunyai PK yang rendah dibanding dengan lokasi tanpa buffer zone. Demikian juga PK suatu tempat umum yang penting artinya yakni suatu pasar akan lebih besar daripada PK pemukiman/tempat ibadah.

Contoh KK (Kapasitas Kesiapan) adalah dapat dikuantifikasikan dari Penghasilan per tahun dari masyarakat, yakni masyarakat dengan penghasilan tinggi/tahun biasanya mempunyai KK yang rendah dibanding masyarakat dengan penghasilan rendah per

tahunnya. Dapat pula dilihat dari norma masyarakat, dimana kapasitas kesiapan masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana lebih kecil daripada masyarakat Bantul Jogja, dimana kalau di Aceh terjadi bencana maka waktu berkabung dan waktu untuk rekonstruksi lama sekali (bulanan) sedangkan kalau terjadi bencana di Bantul Jogja, maka masyarakat Jogja bisa langsung bergerak untuk bekerja kembali membangun desanya dalam waktu singkat sehari/dua hari. Maka KK di daerah Bantul Jogja lebih tinggi daripada KK di daerah Aceh.

7.4

Bahaya

Bahaya adalah suatu kondisi alam yang tak terhindarkan akan timbul pada suatu areal pantai. Yang dapat dimasukkan ke dalam kategori hazard adalah:

1. Bahaya gelombang akibat badai

2. Kerusakan pantai akibat ketidakseimbangan pasokan sedimen di areal pantai 3. Tsunami

4. Angin

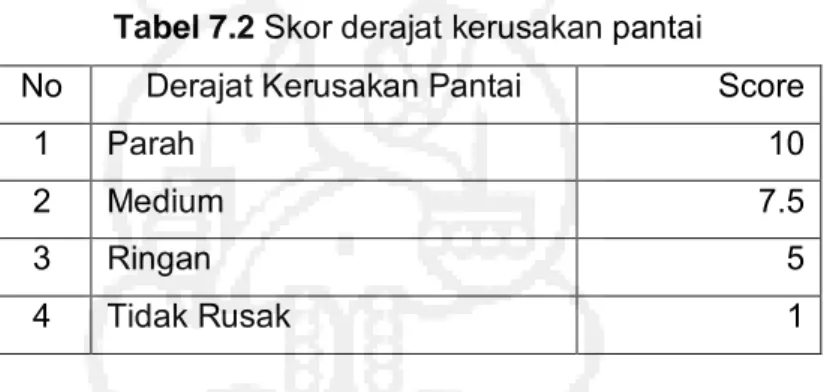

Dalam halnya kajian resiko di pesisir pantai Pulau Karakelang ini, maka yang akan digunakan adalah langsung pada kerusakan pantai yang ada di lokasi. Akan dilakukan Pen-skor-an bahaya seperti tertera di Tabel 7.2 berikut.

Tabel 7.2 Skor derajat kerusakan pantai

No Derajat Kerusakan Pantai Score

1 Parah 10

2 Medium 7.5

3 Ringan 5

4 Tidak Rusak 1

Pemberian keriteria serta pemberian skor derajat kerusakan yang dilakukan merupakan hal yang sangat subjektif dan sangat tergantung pemahaman masing-masing pihak. Namun dalam masalah yang terjadi di Pantai Pulau Karakelang ini, penulis memberikan kriteria dan derajat pen-skoran seperti pada Tabel 7.3.

7.5

Vulnerability

Vulnerability atau tingkat kerentanan adalah tingkat kerapuhan dari individu, kelompok

atau komunitas masyarakat yang berada di wilayah yang akan diperkirakan terjadinya bencana, sehingga Vulnerability assesment atau kajian kerentanan adalah determinasi dari tingkat kerentanan masyarakat termasuk faktor fisik dan infrastruktur, sosial, ekonomi, dan faktor lingkungan di sebuah komunitas di area bencana terhadap akibat dari bencana itu sendiri. Kerentanan juga melingkupi kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi bencana yang akan terjadi.

PK (Potensi Kerusakan) yang ada di area pesisir Pantai Pulau Karakelang dapat digolongkan menjadi beberapa hal seperti Tabel 7.3.

Tabel 7.3 Skor PK (= Potensi Kerusakan) di area pesisir Pantai Pulau Karakelang

No Item Keterangan Skor

1 Pemukiman Nelayan Padat 10

Medium 7.5

Jarang 5

Tidak ada 1

2 Tempat Bersejarah Ada 10

Tidak ada 1

3 Ada buffer zone (pepohonan) Lebat 1

Tidak Lebat 5

Tidak ada 10

4 Sudah ada struktur pengaman

pantai Sudah ada Ada sebagian 1 5

Tidak ada 10

Penilaian terhadap bahaya dan kerentanan (V = PK/CC) akan digambarkan berdasar legenda lokasi yang dituliskan pada peta citra satelit Google seperti di bawah ini:

Gambar 7.17 Legenda penomoran lokasi yang akan dikaji resiko kerusakannya

Resiko kerusakan disajikan pada Tabel 7.4. 1 2 3 4 5 60 7 10 9 8

Ta be l 7 .4 P er hi tu ng an R esi ko K er usa ka n Pa nt ai d i P esi si r P ul au K ar ak el an g (S ud ah D iu ru tka n)

ke

rjaa

n

Bab 7 ... 1

ALTERNATIF PENGAMANAN DAN ... 1

KAJIAN RESIKO ... 1

Desain Pengamanan Pantai Pulau Karakelang Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara ... 1

7.1 Alternatif Pengamanan ... 1

7.2 Penentuan Skala Prioritas ... 8

7.3 Kajian Resiko Akibat Bahaya Kerusakan Pantai ... 10

7.4 Bahaya ... 11

7.5 Vulnerability ... 11

Gambar 7.1 Ilustrasi penerapan metode pengamanan dengan soft structure. ... 1

Gambar 7.2 Jenis pohon bakau yang dijumpai di Indonesia ... 2

Gambar 7.3 Ilustrasi penerapan metode relokasi. ... 2

Gambar 7.4 lustrasi penerapan metode adaptasi. ... 2

Gambar 7.5 Contoh Revetment... 3

Gambar 7.6 Kondisi pantai sebelum ada Revetment. ... 3

Gambar 7.7 Kondisi pantai setelah ada Revetment. ... 4

Gambar 7.8 Contoh penggunaan Seawall (tembok laut). ... 4

Gambar 7.9 Kondisi pantai sebelum ada Seawall (tembok laut). ... 4

Gambar 7.10 Kondisi pantai setelah ada Seawall (tembok laut). ... 5

Gambar 7.11 Contoh penggunaan Offshore Breakwater. ... 5

Gambar 7.12 Kondisi pantai sebelum ada Offshore Breakwater. ... 5

Gambar 7.13 Kondisi pantai setelah ada Offshore Breakwater. ... 6

Gambar 7.14 Contoh penggunaan Groin. ... 7

Gambar 7.15 Kondisi pantai sebelum ada Groin. ... 7

Gambar 7.16 Kondisi pantai setelah ada Groin... 7

Gambar 7.17 Legenda penomoran lokasi yang akan dikaji resiko kerusakannya ... 12

Tabel 7.1 Perbandingan masing-masing alternatif... 9

Tabel 7.2 Skor derajat kerusakan pantai ... 11

Tabel 7.3 Skor PK (= Potensi Kerusakan) di area pesisir Pantai Pulau Karakelang... 12

Tabel 7.4 Perhitungan Resiko Kerusakan Pantai di Pesisir Pulau Karakelang (Sudah Diurutkan) ... 13