TUMBUHAN SARANG SEMUT

DI TAMAN NASIONAL WASUR MERAUKE PAPUA

ZETH PARINDING

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Potensi dan

Karakteristik Bio-ekologis Tumbuhan Sarang Semut di Taman Nasional Wasur

Merauke Papua” adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk

apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau

dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain,

telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian

akhir tesis ini.

Bogor, Desember 2007

Zeth Parinding

ZETH PARINDING. Potensi dan Karakteristik Bio-ekologis Tumbuhan Myrmecodia spp. di Taman Nasional Wasur Merauke Papua. Dibimbing oleh SISWOYO dan AGUS PRIYONO KARTONO.

Tumbuhan sarang semut termasuk salah satu spesies tumbuhan obat yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tumbuhan tersebut di Taman Nasional Wasur Merauke belum dilakukan upaya pembudidayaan dan pemanenannya masih dilakukan dari alam. Informasi tenang potensi dan karakteristik bio-ekologis belum tersedia dan teknik pengelolaannya bagi ketersediaan di alam dan budidayanya belum tersedia.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) mengidentifikasi bio-ekologis tumbuhan obat sarang semut, (2) menentukan potensi tumbuhan obat sarang semut berdasarkan tipe penutupan lahan di TN Wasur, (3) menentukan interaksi karakteristik bio-ekologis dengan kerapatan tumbuhan sarang semut di kawasan TN Wasur, dan (4) menentukan preference tumbuhan sarang semut terhadap jenis tumbuhan inang..

Dalam penelitian ini peubah yang diamati dan diukur adalah diameter jenis vegetasi tingkat pohon tumbuhan inang, diameter jenis vegetasi tingkat pohon tumbuhan inang, diameter jenis vegetasi tingkat pohon tumbuhan inang, kerapatan tumbuhan habitus epifit, kerapatan tingkat pohon tumbuhan inang, kerapatan tingkat tiang tumbuhan inang, kerapatan tingkat pancang tumbuhan inang, jumlah spesies tumbuhan inang tingkat pohon, tiang dan pancang dan persentase keterbukaan tajuk.

Metode pengambilan data menggunakan metode gabungan (metode jalur-garis berpetak) dan metode analisis data menggunakan Analisa vegetasi (kerapatan, frekuensi, dominansi dan indeks nilai penting), indeks Morisita untuk uji pola sebaran, Indeks Keragaman Shannon-Wiener untuk uji nilai keanekaragaman, Indeks Neu uji untuk uji tingkat kesukaan, Analisis Sidik Ragam menggunakan software SPSS 12 meliputi analisis faktor dan analisis regresi stepwise.

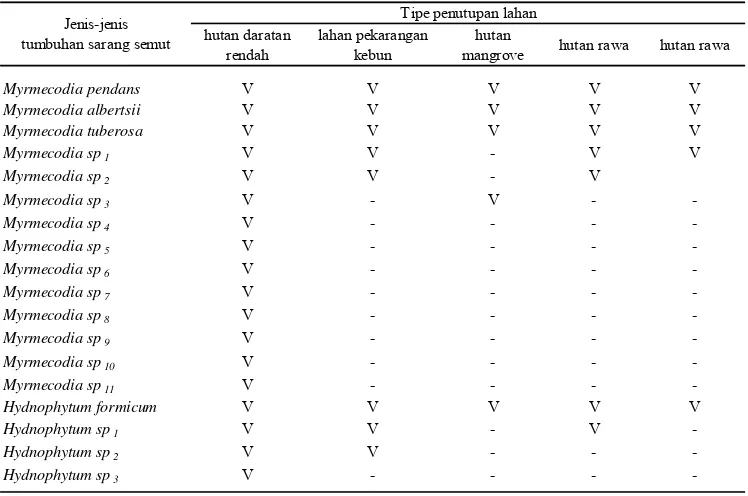

Hasil penelitian berhasil menemukan, hal-hal sebagai berikut: 1. karakteristik bio-ekologis tumbuhan sarang semut banyak ditemukan pada: (a) hutan dataran rendah, (b) Keterbukaan tajuk antara 41,0 % - 51,0 %, (c) kerapatan tumbuhan inang antara 284 individu/ha sampai dengan 2.840 individu/ha, (d) cominansi tumbuhan inang antara 4,00 m2/ha sampai dengan 6,51 m2/ha, (e) Nilai keanekaragaman tumbuhan inang pada tingkat pertumbuhan pohon sebesar 2,7411, tingkat tiang sebesar 2,8393 dan tingkat pancang sebesar 2,5879, (f) Arah sebelah Timur tumbuhan inang, (g) kelima tipe penutupan lahan adalah jenis Myrmecodia pendans, Myrmecodia albertsii, Myrmecodia tuberosa dan

Hydnophitum formicum dan (h) Pola sebaran yang bergerombol/mengelompok

sarang semut yang dibagi kedalam 2 (dua) genus yakni 1) genus Myrmecodia, yaitu Myrmecodia pendans, Myrmecodia albertsii, Myrmecodia tuberosa,

Myrmecodia sp1, Myrmecodia sp2, Myrmecodia sp3, Myrmecodia sp4,

Myrmecodia sp5, Myrmecodia sp6, Myrmecodia sp7, Myrmecodia sp8,

Myrmecodia sp9, Myrmecodia sp10 dan Myrmecodia sp11, 2) genus Hydnophytum,

yaitu Hydnophytum formicum, Hydnophytum sp1, Hydnophytum sp2, dan

Hydnophytum sp3, (b) Kerapatan tumbuhan sarang semut antara 1.387 individu/ha

sampai dengan 1.697 individu/ha, (c) Jumlah jenis tumbuhan yang ditemukan pada kelima tipe penutupan lahan di TN Wasur Merauke sebanyak 86 jenis, 73 genus dan 36 famili, dan (d) berhasil ditemukan 3 jenis semut yang bersimbiosis dengan tumbuhan sarang semut yakni Ochetelus sp, Iridomyrmex sp1, dan

Iridomyrmex sp2serta 1 jenis rayap. 3. Interaksi antara karakteristik bio-ekologis

dengan kerapatan tumbuhan sarang semut, dilakukan dengan cara menentukan a) Faktor dominan komponen tipe penutupan lahan diperoleh hasil persamaan regresi linier, yaitu: Y = -3,761 + 26,281 X8 artinya bahwa apabila peningkatan jumlah spesies tumbuhan inang tingkat pohon, tiang dan pancang (X8) sebesar 1 unit akan meningkatkan kerapatan tumbuhan sarang semut (Y) sebesar 26,281 individu/hektar. Jadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kerapatan tumbuhan sarang semut adalah jumlah spesies tumbuhan inang tingkat pohon, tiang dan pancang, namun secara keseluruhan semua faktor (delapan peubah lainnya berpengaruh). b) Preferensial tumbuhan sarang semut terhadap tumbuhan inang dari ke-18 jenis yang berada di kawasan TN Wasur Merauke lebih menyukai jenis-jenis tumbuhan inang dari famili Myrtaceae (Melaleuca cajuputi, Melaleuca leucadendron dan Melaleuca symphiocarpa) dan famili Mimosaceae (Acacia auriculiformis) dan tumbuhan sarang semut lebih menyukai hutan dataran rendah. dan 4. Preferensi tumbuhan sarang semut lebih menyukai hutan dataran rendah dan jenis paling disukai dari 24 jenis tumbuhan inang yang ada adalah jenis Melaleuca cajuputi.

ZETH PARINDING. The Potential and Bio-ecological Characteristics of “Sarang Semut” Plant in Wasur National Park, Merauke Papua. Under supervised by SISWOYO and AGUS PRIYONO KARTONO.

The medicinal plant spesies of “sarang semut” can be found in Wasur National Park, Merauke-Papua, but its potential and bio-ecological characteristics are not known yet. The aims of this research are : a) to identify the bio-ecological parameters of “sarang semut” species; b) to determine the numbers of “sarang semut” species based on land cover in Wasur National Park; c) to determine the interaction between bio-ecological characteristics and density of “sarang semut” in Wasur National Park; and d) to determine preference “sarang semut” at host plat species.

The research were conducted from May to June 2007. In this research had observed 18 spesies of “sarang semut”, that consist of 2 genera of Myrmecodia (with 14 species) and of Hydnophytum (with 4 species). “Sarang semut” can be found in lowland forest, as well as in the garden, mangrove forest, swamp forest and savannah. Preference host plant species are genera Myrtaceae (Melaleuca cajuputi, Melaleuca leucadendron dan Melaleuca symphiocarpa) and genera Mimosaceae (Acacia auriculiformis). “Sarang semut” in TN Wasur Merauke be found is more at: lowland forest, Canopy Covered between 41,0 % up to 51,0%, Closeness of host plant between 284 pcs/acre up to 2.840 pcs/acre, Diversity value of host plant at level of growth of tree equal to 2,7411, level of pole equal to 2,8393 and level of sapling equal to 2,5879 and distribution pattern in general at fifth of type of canopy cover of lowland forest, as well as in the garden, mangrove forest, savannah and swamp forest are clumped.

@ Hak Cipta Milik Zeth Parinding, tahun 2007 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa

mencantumkan atau menyebut sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Zeth

Parinding.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh

TUMBUHAN SARANG SEMUT

DI TAMAN NASIONAL WASUR MERAUKE PAPUA

ZETH PARINDING

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesi pada

Sub Program Konservasi Keanekaragaman Hayati, Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TUMBUHAN SARANG SEMUT DI TAMAN NASIONAL WASUR MERAUKE PAPUA

Nama : ZETH PARINDING

NRP : E. 051054145

Program Studi : Ilmu Pengetahuan Kehutanan

Sub Program Studi : Konservasi Keanekaragaman Hayati

Disetujui, Komisi Pembimbing

Ir. Siswoyo, MSi Dr. Ir. Agus Priyono Kartono, MSi

Ketua Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Ilmu Pengetahuan Kehutanan

Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, MSc.F Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas

segala Karunia-Nya sehingga penyusunan tesis berjudul “Potensi dan

Karakteristik Bio-ekologis Tumbuhan Sarang Semut di Taman Nasional Wasur

Merauke Papua” dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun berdasarkan

hasil penelitian yang dilakukan di TN Wasur dan masyarakat di dalam dan di

sekitarnya.

Tesis ini menguraikan tentang bagaimana mengidentifikasi bio-ekologis

tumbuhan sarang semut, menentukan potensi tumbuhan obat sarang semut

berdasarkan tipe penutupan lahan di TN Wasur dan menentukan hubungan

karakteristik bio-ekologis dengan kerapatan tumbuhan sarang semut di kawasan

TN Wasur.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, baik isi

maupun cara penyajiannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat

membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan tesis in.

Bogor, Desember 2007

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya

ditujukan kepada Bapak Ir. SISWOYO, MSi selaku ketua komisi pembimbing dan

Bapak Dr. Ir. AGUS PRIYONO KARTONO, MSi selaku anggota komisi

pembimbing yang telah bekerja keras memberikan bimbingan dengan penuh

kesabaran, serta Dr. Ir. H. YANTO SANTOSA, DEA sebagai penguji di luar

komisi pembimbing yang telah menguji dan memberikan masukan terhadap

penyempurnaan tesis ini.

Terima kasih penulis tujukan kepada ibunda, kakak, adik, isteri terkasih dan

anak-anak tercinta yang telah memberikan memberikan dukungan moral serta

material selama belajar di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan juga terima kasih kepada Sekretaris

Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen

Kehutanan, yang telah memberikan kesempatan berupa beasiswa untuk

mengikuti pendidikan pascasarjana, Dekan Sekolah Pascasarjana beserta staf atas

fasilitas yang diberikan selama pendidikan, Kepala Balai TN Wasur Merauke

Papua beserta staf atas semua bantuannya dan teman-teman, kerabat dan relasi

yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan di Sekolah

RIWAYAT HIDUP

Penulis adalah putra keempat dari lima bersaudara, dari

keluarga sederhana pasangan bapak M.L. Parinding

(almarhum) dan ibu Ch. Parinding Tarukla’bi. Penulis

dilahirkan di Kota Manokwari pada tanggal 19 Oktober

1972 dan menikah dengan Istri Helena T. Kaseroan pada

tahun 2000. Saat ini telah dikaruniai dua orang anak yaitu

Mega Citra Parinding (6 tahun) dan Dwi Miryam I.

Kaseroan (4 tahun).

Penulis masuk Sekolah Dasar pada tahun 1979 di tiga sekolah dasar yakni

SD Negeri Kota di Manokwari, SD Negeri Kotaraja di Jayapura dan SD Negeri

VIM III Kotaraja Dalam di Jayapura dan lulus pada tahun 1985. Sekolah

Menengah Pertama pada tahun 1985 di SMP YPK Diaspora Kotaraja Dalam di

Jayapura dan lulus pada tahun 1988. Sekolah Menengah Atas pada tahun 1988 di

dua sekolah menengah atas yakni SMA Negeri I Abepura di Jayapura dan SMA

Negeri 2 Ujung pandang di Ujung Pandang dan lulus pada tahun 1991. Pada

tahun 1992 penulis diterima di Fakultas Pertanian, Universitas Cenderawasih

Manokwari dan lulus pada tahun 1998.

Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan dan pelatihan Jagawana selama 6

bulan di Pusdik Brimob Watukosek Surabaya dan Pusdiklat Kehutanan Kadipaten

Majalengka. Tahun 1999 bekerja di Taman Nasional Wasur Merauke terhitung

mulai bulan Maret 1999. Selain tugas utama sebagai polisi hutan (jagawana)

dipercayakan mengemban tugas sebagai koordinator administrasi umum Polhut

Balai TN Wasur, plt kasanit polhut, plt sub seksi wilayah konservasi dan seksi

konservasi wilayah, wakil komandan polhut Balai TN Wasur. Penulis adalah

anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Departemen Kehutanan.

Tujuh tahun kemudian, yaitu bulan Juni 2006, penulis mendapat

kesempatan berupa beasiswa dari Departemen Kehutanan untuk mengikuti

program Magister Profesi (S2) pada Sub Program Studi Konservasi

Keanekaragaman Hayati dan Ekowisata, Program Studi Ilmu Pengetahuan

MOTTO

Kemampuan dan ketidakmampuan seseorang adalah proses karena ruang, waktu dan kesempatan, namun tingkatkan terus hasil dan karya yang dimiliki dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan ini.

Kembangkan budi luhur Saudara yang ada, baik telah diketahui maupun belum diketahui bagi kesetimbangan alam ini.

Sesuatu obsesi perlu digali dan dikembangkan secara bersama-sama dengan kemampuan dan ketidakmampuan, bukan saling menghancurkan atau merugikan orang lain.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ………... v

DAFTAR LAMPIRAN ………... vii

PENDAHULUAN ……….... 1

Latar Belakang ………...……….. 1

Tujuan Penelitian ………...……… 2

Manfaat Penelitian ………...……….. 2

TINJAUAN PUSTAKA ……… 3

Deskripsi Tumbuhan Sarang Semut ... 3

Taksonomi ………...………... 3

Ciri Morfologi ... 3

Umbi ... 4

Batang ... 4

Daun ... 4

Bunga ... 5

Penyebaran dan Ekologi Tumbuhan Sarang Semut ... 5

Penyebaran tumbuhan sarang semut ... 5

Ekologi tumbuhan sarang semut ... 6

Kandungan Kimia dan Kegunaan Tumbuhan Sarang Semut ... 6

Flavonoid ... 7

Tanin ... 8

Perkembangbiakan/Perbanyakan Tumbuhan Sarang Semut .... 10

Pertumbuhan Tumbuhan Sarang Semut ... 10

Pengertian Pertumbuhan ... 10

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Tanaman .... 12

Faktor genetik ... 12

Faktor lingkungan ... 14

Pengaruh Manusia ... 22

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN ... 24

Sejarah Kawasan ... 24

Letak dan Luas ... 25

Topografi ... 25

ii

Geologi dan Tanah ... 26

Geologi ... 26

Tanah ... 27

Formasi Vegetasi di Dalam Kawasan Taman Nasional Wasur ... 28

METODOLOGI PENELITIAN ………...……… 30

Tempat dan Waktu Penelitian ………...……… 30

Peralatan dan Bahan ………..……… 30

Jenis Data yang Dikumpulkan ……...……….. 31

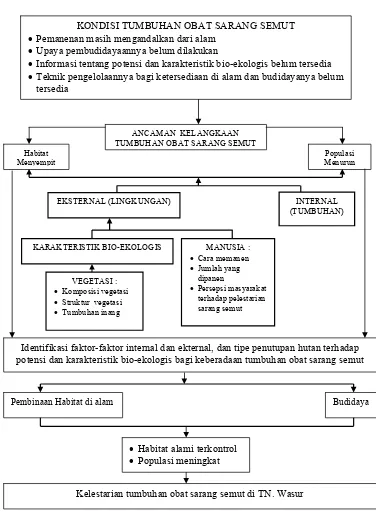

Perumusan Masalah ………...……… 31

Kerangka Pemikiran ………....………. 32

Metode Pengumpulan Data ………..………… 34

Metode Analisis Data ... 39

Analisis Vegetasi ... 39

Preferensial Tumbuhan inang ... 40

Analisis Nilai Keanekaragaman ... 41

Analisis Pola Sebaran Spesies Sarang semut ... 41

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 44

Karakteristik Kondisi Bio-ekologis Tumbuhan Sarang Semut ... 44

Stratifikasi Janis Tumbuhan ... 44

Keterbukaan Tajuk Jenis Tumbuhan ... 52

Jumlah Jenis Tumbuhan ... 53

Kerapatan Jenis Tumbuhan ... 55

Dominansi Jenis Tumbuhan ... 59

Keanekaragaman Jenis Tumbuhan ... 64

Pola Penyebaran Jenis Tumbuhan ... 65

Potensi Tumbuhan Sarang Semut ... 68

Jumlah Jenis Tumbuhan Sarang Semut ... 68

Kerapatan Tumbuhan Sarang Semut ... 81

Jenis-Jenis Semut pada Tumbuhan Sarang Semut ... 82

Potensi yang Menambah Khasanah tentang Tumbuhan Sarang Semut ... 85

Gangguan Manusia ... 88

Interaksi Karakteristik Bio-ekologis dengan Kerapatan Tumbuhan Sarang Semut ... 89

Preferensi Tumbuhan Sarang Semut pada Tumbuhan Inang …… 92

SIMPULAN DAN SARAN ... 94

DAFTAR PUSTAKA ... 96

DAFTAR TABEL

No. Halaman

1. Jenis-jenis tumbuhan sarang semut di Indonesia ... 3

2. Komposisi dan kandungan senyawa aktif tumbuhan sarang semut .. 7

3. Beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dan kemungkinan

senyawa aktif yang berperan menaklukan penyakit ... 9

4. Data sekunder studi interaksi kondisi karakteristik bio-ekologis

dengan potensi tumbuhan sarang semut di TN. Wasur ... 34

5. Pemanen dari ke-empat sub-sub suku di dalam kawasan TN. Wasur. 35

6. Banyaknya jalur pengamatan ... 36

7. Kriteria yang diukur pada metode Neu versi Manly et al. (1993) .... 40

8. Stratifikasi tajuk pohon pada tipe penutupan lahan di TN Wasur

Merauke ... 44

9. Persentase rata-rata keterbukaan tajuk tumbuhan pada tingkat

pohon, tiang dan pancang pada tipe penutupan lahan ... 52

10.Jumlah jenis tumbuhan pada tipe penutupan lahan ... 53

11.Kerapatan tumbuhan tingkat pohon, tiang dan pancang pada

beberapa tipe penutupan lahan ... 55

12.Kerapatan jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat

pertumbuhan di hutan dataran rendah ... 56

13.Kerapatan jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat

pertumbuhan di lahan pekarangan kebun ... 57

14.Kerapatan jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat

pertumbuhan di hutan mangrove ... 57

15.Kerapatan jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat

pertumbuhan di hutan rawa ... 58

16.Kerapatan jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat

pertumbuhan di savana ... 58

17.Dominansi tumbuhan tingkat pohon, tiang dan pancang pada

beberapa tipe penutupan lahan ... 59

18.Dominansi jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat

pertumbuhan di hutan dataran rendah ... 60

19.Dominansi jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat

pertumbuhan di lahan pekarangan kebun ... 61

20.Dominansi jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat

iv

No. Halaman

21.Dominansi jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat

pertumbuhan di hutan rawa ... 62

22.Dominansi jenis-jenis tumbuhan dominan pada berbagai tingkat

pertumbuhan di savana ... 62

23.Keanekaragaman jenis-jenis tumbuhan pada tipe penutupan lahan .. 64

24.Pola sebaran jenis-jenis tumbuhan pada tipe penutupan lahan ... 65

25.Jumlah jenis-jenis tumbuhan sarang semut pada tipe penutupan

lahan ... 68

26.Kerapatan tumbuhan sarang semut pada tipe penutupan lahan ... 81

27.Kerapatan tumbuhan sarang semut berdasarkan posisi Barat -

Timur pada beberapa tipe penutupan lahan ... 82

28.Pemanenan dan persepsi responden terhadap keberadaan tumbuhan

sarang semut ... 88

29.Preferensi tumbuhan sarang semut pada tumbuhan inang di kelima

tipe penutupan lahan ……… 93

30.Preferensi tumbuhan sarang semut tanpa membedakan tipe

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

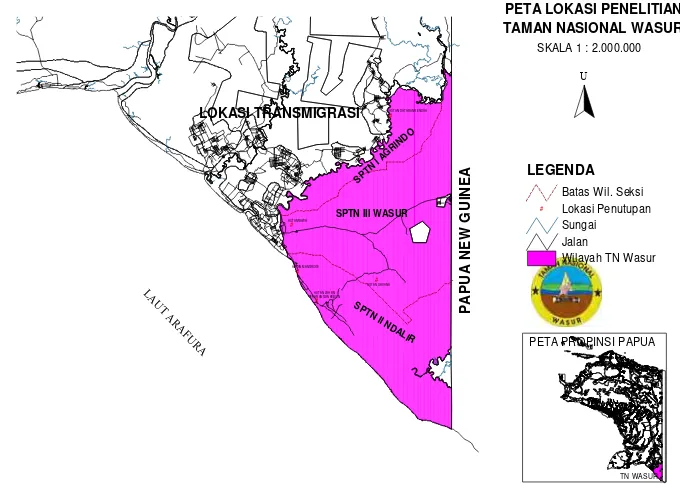

1. Peta lokasi penelitian tumbuhan sarang semut di TN Wasur

Merauke Papua ... 30

2. Kerangka pemikiran penelitian potensi dan karakteristik bio-ekologis tumbuhan sarang semut di TN Wasur Merauke Papua .... 33

3. Skema penempatan transek dan petak-petak pengukuran pada analisis vegetasi dengan metode jalur-garis berpetak ... 35

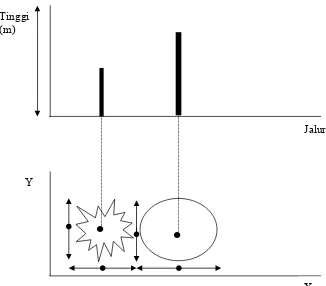

4. Teknik proyeksi diagram profil arsitektur pohon ... 38

5. Cara penentuan posisi tumbuhan sarang semut pada tumbuhan inang ... 39

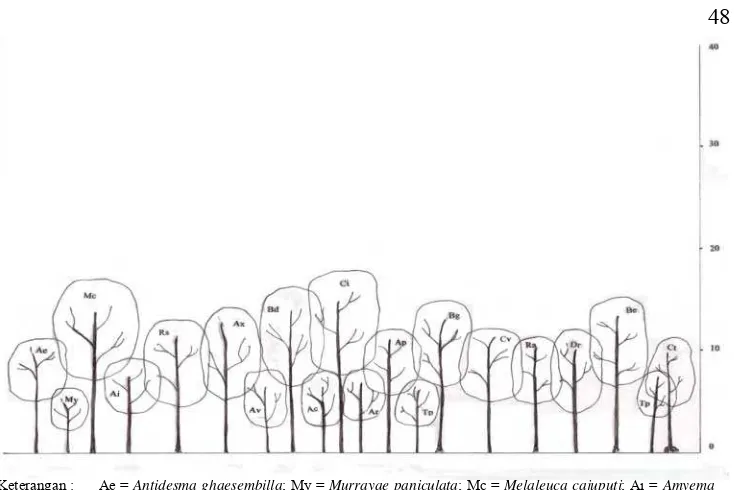

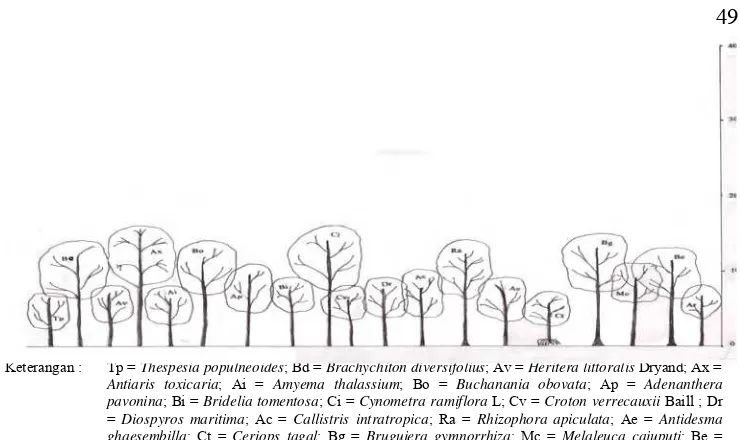

6. Profil arsitektur pohon di hutan dataran rendah tidak terganggu ... 45

7. Profil arsitektur pohon di hutan dataran rendah terganggu ... 46

8. Profil arsitektur pohon di lahan pekarangan kebun tidak terganggu .. 46

9. Profil arsitektur pohon di lahan pekarangan kebun terganggu ... 47

10.Profil arsitektur pohon di hutan mangrove tidak terganggu ... 48

11.Profil arsitektur pohon di hutan mangrove terganggu ... 49

12.Profil arsitektur pohon di hutan rawa tidak terganggu ... 49

13.Profil arsitektur pohon di hutan rawa terganggu ... 50

14.Profil arsitektur pohon di savana tidak terganggu ... 51

15.Profil arsitektur pohon di savana terganggu ... 52

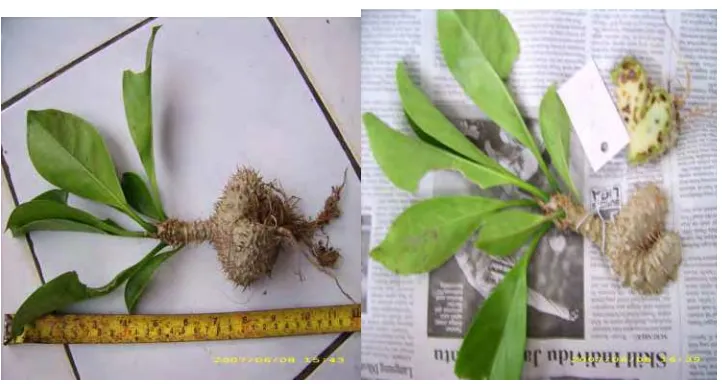

16.Myrmecodia pendans ... 69

17. Myrmecodia albertsii ... 70

18. Myrmecodia tuberosa ... 71

19. Myrmecodia sp1 ... 71

20. Myrmecodia sp2 ... 72

21. Myrmecodia sp3 ... 73

22. Myrmecodia sp4 ... 73

23. Myrmecodia sp5 ... 74

24. Myrmecodia sp6 ... 75

25.Myrmecodia sp7 ... 75

26.Myrmecodia sp8 ... 76

vi

No. Halaman

28.Myrmecodia sp10 ... 77

29.Myrmecodia sp11 ... 78

30.Hydnophytum formicum ... 79

31. Hydnophytum sp1 ... 79

32. Hydnophytum sp2 ... 80

33. Hydnophytum sp3 ... 80

34. Jenis semut Ochetellus sp ... 83

35. Jenis semut Iridomyrmex sp1 ... 83

36. Jenis semut Iridomyrmex sp2 ... 84

37. Jenis rayap sp1 ... 84

38. Bentuk tumbuhan sarang semut berukuran kecil (diameter ± 1 cm)... 85

39. Pengkristalan batu, adanya katak dan ulat pada tumbuhan obat sarang semut ... 86

40. Tumbuhan sarang semut yang dapat tumbuh pada tumbuhan liana dan batang pohon yang bertekstur tidak kasar (Eucalypthus spp) .... 87

41. Tumbuhan sarang semut dan anggrek yang berdampingan ... 87

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Indeks nilai penting tumbuhan di hutan dataran rendah tidak

terganggu ... 100

2. Indeks nilai penting tumbuhan di hutan dataran rendah terganggu .... 102

3. Indeks nilai penting tumbuhan di lahan pekarangan kebun tidak terganggu ... 104

4. Indeks nilai penting tumbuhan di lahan pekarangan kebun terganggu ... 105

5. Indeks nilai penting tumbuhan di hutan mangrove tidak terganggu ... 106

6. Indeks nilai penting tumbuhan di hutan mangrove terganggu ... 108

7. Indeks nilai penting tumbuhan di hutan rawa tidak terganggu ... 110

8. Indeks nilai penting tumbuhan di hutan rawa terganggu ... 111

9. Indeks nilai penting tumbuhan di savana tidak terganggu ... 112

10.Indeks nilai penting tumbuhan di savana terganggu ... 113

11.Preferensi tumbuhan Myrmecodia pendans pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 114

12.Preferensi tumbuhan Myrmecodia albertsii pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 115

13.Preferensi tumbuhan Myrmecodia tuberosa pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 116

14.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp1 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 117

15.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp2 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 118

16.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp3 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 119

17.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp4 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 120

18.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp5 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 121

19.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp6 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 122

viii

No. Halaman

21.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp8 pada tumbuhan inang di

kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 124

22.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp9 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 125

23.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp10 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 126

24.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp11 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 127

25.Preferensi tumbuhan Hydnophytum formicum pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua... 128

26.Preferensi tumbuhan Hydnophytum sp1 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 129

27.Preferensi tumbuhan Hydnophytum sp2 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 130

28.Preferensi tumbuhan Hydnophytum sp3 pada tumbuhan inang di kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 131

29.Preferensi tumbuhan Myrmecodia pendans pada tumbuhan inang .. 132

30.Preferensi tumbuhan Myrmecodia albertsii pada tumbuhan inang .. 134

31.Preferensi tumbuhan Myrmecodia tuberosa pada tumbuhan inang .. 136

32.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp1 pada tumbuhan inang ... 138

33.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp2 pada tumbuhan inang ... 140

34.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp3 pada tumbuhan inang ... 142

35.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp4 pada tumbuhan inang ... 144

36.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp5 pada tumbuhan inang ... 146

37.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp6 pada tumbuhan inang ... 148

38.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp7 pada tumbuhan inang ... 150

39.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp8 pada tumbuhan inang ... 152

40.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp9 pada tumbuhan inang ... 154

41.Preferensi tumbuhan Myrmecodia sp10 pada tumbuhan inang ... 156

ix

No. Halaman

43.Preferensi tumbuhan Hydnophytum formicum pada tumbuhan

inang ... 160

44.Preferensi tumbuhan Hydnophytum sp1 pada tumbuhan inang ... 162

45.Preferensi tumbuhan Hydnophytum sp2 pada tumbuhan inang ... 164

46.Preferensi tumbuhan Hydnophytum sp3 pada tumbuhan inang ... 166

47.Preferensi tumbuhan sarang semut pada tumbuhan inang di

kawasan TN Wasur Merauke Papua ... 168

48.Preferensi tumbuhan sarang semut pada tumbuhan inang di kelima

tipe penutupan lahan ... 169

49.Hasil analisis faktor terhadap ke-9 peubah ... 171

Latar Belakang

Menurut Primack et al. (1998), Indonesia termasuk negara yang memiliki

kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah Brasil. Diperkirakan

jumlah spesies pada takson tumbuhan berbunga yang terdapat di Indonesia

sebesar 10% atau sebanyak 25.000 jenis, sedangkan di dunia terdapat sebanyak

250.000 jenis. Diantara jenis tumbuhan berbunga yang terdapat di Indonesia,

1.845 jenis diantaranya diketahui berkhasiat sebagai obat; yang telah

dipergunakan dalam pengobatan tradisional secara turun-temurun oleh berbagai

etnis di Indonesia (Zuhud dan Siswoyo 2003). Salah satu jenis tumbuhan obat

tersebut adalah sarang semut (Myrmecodia spp.).

Pada kawasan Taman Nasional Wasur (TN Wasur), terdapat masyarakat

adat yang terdiri atas sub-sub Suku yakni Suku Marind, Kanume, Marori

Men-Gey dan Yeinan. Sampai saat ini kearifan tradisional mereka dalam

memanfaatkan dan menggunakan tumbuhan sarang semut tersebut belum banyak

dipelajari.

Pemanfaatan tumbuhan sarang semut oleh masyarakat di dalam dan di

sekitar kawasan TN Wasur masih mengandalkan pada ketersediaan di alam.

Pemungutan secara langsunng dari alam dikhawatirkan dapat mengakibatkan

penurunan populasi alami dalam waktu yang cepat.

Salah satu tahapan kelestarian sarang semut di habitat alaminya secara garis

besar dipengaruhi oleh 2 (tiga) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal

(lingkungan tempat tumbuhnya dan manusia). Faktor internal yang berpengaruh

terhadap kelestarian jenis sarang semut di habitat alaminya adalah jenis atau

varietas; sedangkan faktor lingkungan yang berpengaruh, antara lain: karakteristik

bio-ekologis (fisik, kimia, dan biologi) dan manusia yang memanennya. Jika data

dan informasi tentang potensi dan karakteristik bio-ekologis sarang semut

diketahui oleh masyarakat luas (pendatang dan pemilik hak ulayat) baik di dalam

maupun sekitar TN Wasur, maka diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang

2

Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian tentang potensi dan

karakteristik bio-ekologis tumbuhan sarang semut untuk mendukung

ketersediaannya sehingga mendukung informasi tentang kesesuaian kondisi

bio-ekologis tumbuhan obat sarang semut dan teknik pembudidayaannya. Upaya

pengelolaan dan pembudidayaan tumbuhan sarang semut tersebut dimaksudkan

untuk dapat mengantisipasi tingginya tingkat permintaan akan tumbuhan sarang

semut dan akibat yang ditimbulkan dengan ketersediaannya di alam. Hal ini

berarti perlu studi untuk mempelajari potensi dan karakteristik bio-ekologis

tumbuhan obat sarang semut.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) mengidentifikasi

bio-ekologis tumbuhan sarang semut, (2) menentukan potensi tumbuhan sarang semut

berdasarkan tipe penutupan lahan di TN Wasur, (3) menentukan interaksi

karakteristik bio-ekologis dengan kerapatan tumbuhan sarang semut di kawasan

TN Wasur dan (4) menentukan preferensi tumbuhan sarang semut terhadap jenis

tumbuhan inang.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat a) sebagai data

dan informasi guna menyusun pengelolaan tumbuhan obat sarang semut di TN

Wasur secara lestari sehingga keberadaan tumbuhan obat sarang semut di habitat

alaminya akan tetap lestari serta pemanfaatannya dapat dilakukan secara terus

menerus dan (b) bagi masyarakat di dalam dan di sekitar TN Wasur, hasil

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemanenan

Deskripsi Tumbuhan Sarang Semut

Taksonomi

Menurut Subroto dan Hendro (2006), secara taksonomi tumbuhan sarang

semut (Myrmecodia spp.) termasuk dalam Divisi Tracheophyta, Kelas

Magnoliopsida, Sub Kelas Lamiidae, Ordo Rubiales, Famili Rubiaceae, dan

Genus Myrmecodia. Tumbuhan sarang semut yang terdapat di Indonesia terdiri

atas 26 spesies seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis-jenis tumbuhan sarang semut di Indonesia

Nama Spesies Nama Spesies

M. pendans Merr. & L.M. Perry M. agustifolia Valeton

M. tuberosa Jack M. strerrophylla Merr. & Perry

M. kutubuensis Huxley & Jebb M. oksapminensis Hxley & Jebb

M. jobiensis Becc M. paradoxa Huxley & Jebb

M. erinacea Becc M. aureospina Huxley & Jebb

M. alata Becc M. brassii Merr. & Perry

M. beccerii J.D. Hooker M. lamii Merr. & Perry

M. platytyrea Becc M. archboldiana Merr. & Perry

M. longissima Valeton M. pteroaspida Huxley & Jebb

M. oblongata Valeton M. melanacantha Huxley & Jebb

M. longifolia Valeton M. horrida Huxley & Jebb

M. schlechteri Valeton M. ferox Huxley & Jebb

M. albertisii Becc. M. gracilispina Huxley & Jebb

Sumber : Subroto dan Hendro 2006

Ciri Morfologi

Berdasarkan Kamus Pertanian Umum tahun 2001 yang dimaksudkan

morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk dari susunan dan

4

dalam pengenalan tumbuhan sarang semut dibedakan dalam beberapa kriteria

yaitu: umbi, batang, daun dan bunga.

Umbi

Tjitrosoepomo (2000), umbi biasanya merupakan suatu badan yang

membengkak, bangun bulat seperti kerucut atau tidak beraturan, merupakan

tempat penimbunan makanan seperti rimpang dan dapat merupakan penjelmaan

batang atau akar. Umbi pada tumbuhan sarang semut umumnya hampir selalu

berduri dan berbentuk bulat saat muda, kemudian berubah menjadi lonjong

memendek atau berbentuk memanjang setelah tua. Umbi sarang semut memiliki

sistem jaringan yang lubang-lubang serta interkoneksi jaringan yang sangat khas.

Sistem jaringan tersebut dapat digunakan untuk menentukan genus ini (Subroto

dan Hendro 2006).

Batang

Tjitrosoepomo (2000) menyatakan bahwa batang merupakan bagian tubuh

tumbuhan yang amat penting, dan mengingat tempat serta kedudukan batang bagi

tubuh tumbuhan, batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Tim

Penyusun Kamus PS (2001), Batang adalah bagian tubuh tumbuhan yang berasal

dari epikotil dan tumbuh di atas permukaan tanah walaupun ada jenis yang

tumbuh di dalam tanah; memiliki struktur pembentuk batang seperti floem dan

xilem; biasanya berbuku dan beruas; selalu tumbuh mengarah ke atas dan mencari

arah datangnya sinar matahari; dapat tumbuh tegak menggantung, memanjat,

membelit, mengangguk, menjangkit; berfungsi sebagai pendukung dan tempat

tumbuhnya bagian tanaman yang ada di atas tanah, sebagai lalu lintas air dan zat

makanan dari daun ke seluruh tubuh tanaman, sebagai tempat penimbunan zat

makanan cadangan, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Tumbuhan sarang

semut biasanya hanya memiliki satu atau beberapa batang yang bercabang.

Batang tebalnya dan internodanya sangat dekat, kecuali pada pangkal sarang

semut dari beberapa spesies (Subroto dan Hendro 2006).

Daun

Menurut Subroto dan Hendro (2006), daun sarang semut tebal seperti kulit.

(penumpu) besar, persisten, terbelah dan berlawanan dengan tangkai daun (petiol),

serta membentuk “telinga” pada klipeoli. Kadang-kadang terus berkembang

menjadi sayap di sekitar bagian atas klipeolus.

Bunga

Menurut Tjitrosoepomo (2000), bunga adalah penjelmaan suatu tunas

(batang dan daun-daun) yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan

kepentingan tumbuhan, sehingga pada bunga ini dapat berlangsung penyerbukan

dan pembuahan, dan akhirnya dapat dihasilkan alat-alat perkembangbiakan.

Menurut Tjitrosoepomo (2000) bahwa daun merupakan suatu bagian tumbuhan

yang penting dan pada umumnya tiap tumbuhan mempunyai sejumlah besar daun.

Alat ini hanya terdapat pada batang saja dan tidak pernah terdapat pada bagian

lain pada tubuh tumbuhan. Subroto dan Hendro (2006) menyatakan bahwa

pembungaan pada sarang semut mulai sejak beberapa ruas (internoda) terbentuk

dan ada pada tiap nodus (buku). Dua bagian pada setiap bunga berkembang pada

suatu kantong udara (alveolus) yang berbeda. Alveoli tersebut mungkin

ukurannya tidak sama dan terletak pada tempat yang berbeda di batang. Kuntum

bunga muncul pada dasar alveoli. Setiap bunga berlawanan oleh suatu brakteola.

Bunga jarang kleistogamus (menyerbuk tidak terbuka) dan kadang-kadang

heterostilus. Kelopak biasanya terpotong. Polen adalah 1-, 2-, atau 3- porat

(kolporat) dan sering 1, 2, atau 3 visikel sitoplasma yang besar. Buah berkembang

dalam alviolus dan memanjat pada dasarnya menjadi menonjol keluar hanya

setelah masak.

Penyebaran dan Ekologi Tumbuhan Sarang Semut

Penyebaran Tumbuhan Sarang Semut

Menurut Subroto dan Hendro (2006), penyebaran tumbuhan sarang semut

mulai dari Semenanjung Malaysia, Filipina, Kamboja, Sumatera, Kalimantan,

Jawa, Papua, Papua New Guinea, Cape York hingga Kepulauan Solomon. Di

Propinsi Papua, tumbuhan sarang semut dapat dijumpai terutama di daerah

Pegunungan Tengah, yaitu di hutan belantara Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten

Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan

6

Salah satu lokasi penyebaran jenis tumbuhan tersebut di Papua, tumbuhan ini juga

ditemukan di hutan dataran rendah di wilayah Kabupaten Bintuni, Fak-fak dan

Sorong..

Ekologi Tumbuhan Sarang Semut

Subroto dan Hendro (2006) menyatakan bahwa tumbuhan sarang semut

tersebar dari hutan mangrove dan pantai hingga ketinggian 2.400 m di atas

permukaan laut (dpl). Sarang semut banyak ditemukan menempel di beberapa

pohon, umumnya di pohon kayu putih (Melaleuca), cemara gunung (Casuarina),

kaha (Castanopsis), dan pohon beech (Nothofagus). Sarang semut jarang

menempel pada pohon-pohon dengan batang halus dan rapuh seperti Eucalyptus.

Di habitat liarnya, tumbuhan sarang semut dihuni oleh beragam jenis semut.

Setiap tumbuhan obat sarang semut hanya dihuni oleh satu jenis semut. Secara

umum ditemukan tiga spesies semut yang menghuni tumbuhan sarang semut dari

genus Iridomyrmex, salah satu diantaranya adalah jenis Iridomyrmex cordatus.

Sebagai contoh, tumbuhan obat sarang semut (Myrmecodia pendans Merr. &

Perry) dihuni oleh koloni semut dari jenis Ochetellus sp. Selain itu, pada umbi

sarang semut juga ditemukan dua spesies jamur ketika dihuni oleh simbion

Iridomyrmex cordatus (Subroto dan Hendro 2006).

Kandungan Kimia dan Kegunaan Tumbuhan Sarang Semut

Berdasarkan aspek pemanfaatan untuk pengobatan maka tumbuhan sarang

semut memiliki berbagai kandungan senyawa kimia. Kandungan senyawa kimia

dari tumbuhan sarang semut diduga memiliki peranan dalam aktivitas resistensi

patogen, alelopati dan pertahanan tubuh terhadap serangan hama. Senyawa yang

mendapat perhatian luas adalah tiga golongan senyawa fenolik, yaitu tanin

terhidrolisa, flavonoid dan tanin terkondensasi. Senyawa-senyawa tersebut

digunakan oleh tanaman sebagai sistem pertahanan diri, sedangkan bagi manusia

dimanfaatkan sebagai bahan aktif untuk obat.

Berdasarkan hasil uji penapisan kimia dari tumbuhan obat sarang semut

yang dilakukan oleh Subroto dan Hendro (2006) menunjukkan bahwa tumbuhan

Parameter Satuan Nilai

Energi Kkal/100g 350,52

Kadar air g/100g 4,54

Kadar abu g/100g 11,13

Kadar lemak g/100g 2,64

Kadar protein g/100g 2,75

Kadar karbohidrat g/100g 78,94

Tokoferol mg/100g 31,34

Total fenol g/100g 0,25

Kalsium (Ca) g/100g 0,37

Natrium (Na) mg/100g 68,58

Magnesium (Mg) g/100g 1,50

Kalium (K) g/100g 3,61

Seng (Zn) mg/100g 1,36

Besi (Fe) mg/100g 29,24

Fosfor (P) g/100g 0,99

Komposisi dan kandungan senyawa aktif tumbuhan obat sarang semut seperti

disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi dan kandungan senyawa aktif tumbuhan sarang semut

Sumber : Subroto dan Hendro (2006)

Kandungan senyawa-senyawa kimia dari golongan flavonoid dan tanin

memiliki peran sebagai berikut

Flavonoid

Vickery & Vickery (1981) menyatakan bahwa flavonoid pada tumbuhan

dapat meningkatkan dormansi, meingkatkan pembentukan sel-sel kalus, sebagai

enzim penghambat pembentukan protein, menghasilkan zat warna pada bunga

untuk merangsang serangga, burung dan satwa lainnya untuk mendatangi

tumbuhan tersebut sebagai agen dalam penyerbukan dan penyebaran biji. Dalam

dunia pengobatan beberapa jenis senyawa flavonoid berfungsi sebagai zat

antibiotik, misalnya anti virus dan jamur, peradangan pembuluh darah dan dapat

digunakan sebagai racun ikan.

Subroto dan Hendro (2006) menyatakan bahwa flavonoid merupakan

golongan senyawa bahan alami dari senyawa fenolik yang merupakan unsur

pigmen tumbuhan. Saat ini lebih dari 6.000 senyawa yang berbeda masuk ke

dalam golongan flavonoid. Flavonoid merupakan bagian penting dari manusia

8

tubuh manusia adalah sebagai antioksidan sehingga sangat baik untuk pencegahan

kanker. Manfaat flavonoid antara lain adalah untuk melindungi struktur sel,

memiliki hubungan sinergis dengan vitamin C (meningkatkan efektivitas vitamin

C), anti-inflamasi, mencegah keropos tulang dan sebagai antibiotik.

Selain itu flavonoid dapat berperan secara langsung sebagai antibiotik

dengan mengganggu fungsi dari mikroorganisme seperti bakteri atau virus.

Fungsi flavonoid sebagai antivirus telah banyak dipublikasikan, termasuk untuk

virus HIV (AIDS) dan virus herpes. Flavonoid juga berperan dalam pencegahan

dan pengobatan beberapa penyakit lain seperti asma, katarak, diabetes,

encok/rematik, migrain, wasir dan periodontitis (radang jaringan ikat penyangga

akar gigi). Flavonoid ternyata bukan untuk pencegahan saja tetapi dapat juga

sebagai pengobat kanker (Subroto dan Hendro 2006).

Tanin

Subroto dan Hendro (2006) menyatakan bahwa tanin merupakan astringen

dan polifenol tanaman berasa pahit yang dapat mengikat dan mengendapkan

protein. Umumnya tanin digunakan untuk penyamakan kulit, tetapi tanin juga

banyak aplikasinya dibidang pengobatan misalnya untuk pengobatan diare,

hemostatik (menghentikan pendarahan) dan wasir. Kemampuan sarang semut

secara empiris untuk pengobatan ambeien (wasir) dan mimisan diduga kuat

berkaitan dengan kandungan taninnya.

Tumbuhan sarang semut kaya akan antioksidan tokoferol (vitamin E) dan

beberapa mineral penting untuk tubuh seperti kalsium, natrium, kalium, seng,

besi, fosfor dan magnesium. Dalam sistem metabolisme tubuh, kalsium berfungsi

dalam kerja jantung, impuls saraf dan pembekuan darah. Besi berfungsi dalam

pembentukan hemoglobin, transfer oksigen dan aktivator enzim. Fosfor berfungsi

dalam memproduksi energi. Natrium memiliki peranan dalam kesetimbangan

elektrolit, volume cairan tubuh, dan impuls saraf. Kalium berfungsi dalam ritme

jantung, impuls saraf, dan keseimbangan asam-basa. Seng memiliki fungsi dalam

sintesis protein, fungsi seksual, penyimpanan insulin, metabolisme karbohidrat,

dan penyembuhan luka. Magnesium memiliki peranan dalam fungsi tulang, hati,

otot, transfer air intraseluler, keseimbangan basa, dan aktivitas neuromuskuler.

semut seperti untuk membantu mengatasi berbagai macam penyakit/gangguan

jantung, melancarkan darah, mengobati migren (sakit kepala sebelah), gangguan

fungsi ginjal dan prostat, memulihkan kesegaran dan stamina tubuh serta

memulihkan gairah seksual (Subroto dan hendro 2006).

Subroto dan Hendro (2006) menyatakan bahwa hasil analisis ekstrak

tumbuhan sarang semut yang dilakukan olehnya dapat menghambat aktivitas

enzim xanthin oxidase dengan aktivitas yang setara dengan allopurinol, obat

komersial yang digunakan untuk pengobatan asam urat, salah satu jenis penyakit

rematik. Diduga senyawa inhibitor xanthin oxidase yang bertanggung jawab

dalam mekanisme ini adalah senyawa dari golongan flavonoid. Fenomena ini

yang kemungkinan dapat memperkuat khasiat tumbuhan sarang semut untuk

pengobatan rematik yang telah terbukti secara empiris.

Subroto dan Hendro (2006) menyatakan bahwa secara empiris rebusan

bubuk tumbuhan sarang semut atau kapsulnya telah terbukti dapat menyembuhkan

beragam penyakit ringan dan berat seperti kanker dan tumor, asam urat, jantung

koroner, wasir, TBC, migren, rematik, dan leukemia. Mekanisme kerja

kandungan senyawa aktif sarang semut dalam mengobati berbagai penyakit

tersebut memang masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Beberapa

penyakit yang bisa disembuhkan dan kemungkinan senyawa aktif yang berperan

menaklukan penyakit disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dan kemungkinan senyawa aktif yang berperan menaklukan penyakit.

Jenis Senyawa Manfaat Pengobatan

Flavonoid Asma, katarak, diabetes, encok/rematik, migrain (sakit kepala sebelah),

periodontitis (radang jaringan ikat penyangga akar gigi), kanker dan tumor, gangguan jantung, terutama jantung koroner, stroke ringan dan berat, benjolan-benjolan dalam payudara bagi wanita (tanpa perlu diangkat melalui operasi), gangguan fungsi ginjal dan prostat, haid dan keputihan, melancarkan peredaran darah, penyakit lainnya seperti pegal-pegal, nyeri otot, sakit tulang, asam urat, melancarkan dan meningkatkan air susu ibu (ASI), mempercepat proses pemulihan kesehatan ibu setelah melahirkan, memulihkan kewanitaan (sari rapet), memulihkan gairah seksual bagi pria maupun wanita, meningkatkan keperkasaan/kejantanan pria, memulihkan kesegaran dan stamina tubuh sepanjang hari.

Tanin Pengobatan diare, hemostatik (menghentikan pendarahan), wasir (ambeien)

baru maupun lama, gangguan alergi hidung, mimisan, bersin-bersin pada pagi hari atau pada perubahan cuaca, sakit maag, penyakit paru-paru.

Biji-biji tersebut disemai harus dalam bentuk biji segar dan dapat

10

kelapa lembab. Hipokotil atau batang bagian bawah setelah biji berkecambah

akan membengkak dengan cepat diikuti dengan pembentukan alur-alur pada

bagian dalam batang tersebut setelah beberapa bulan. Kecambah tumbuhan

sarang semut memerlukan kecukupan cahaya, bila kekurangan cahaya akan

menyebabkan tumbuhan memanjang dan bagian umbinya menciut serta lebih

banyak memiliki daun.

Perkembangbiakan/Perbanyakan Tumbuhan Sarang Semut

Menurut Subroto dan Hendro (2006) menyatakan bahwa tumbuhan sarang

semut dapat melakukan penyerbukan sendiri dan menghasilkan banyak buah beri.

Buah beri tersebut berwarna merah atau orange ketika masak. Dalam setiap buah

beri umumnya terdapat dua biji. Di tempat yang sesuai, misalnya dalam pot yang

mengandung media sabut kelapa lembab, biji-biji tersebut akan berkecambah

dengan cepat. Biji-biji tersebut akan berkecambah apabila disemai dalam bentuk

biji yang sudah matang (tua) dan masih segar (tidak sampai kering).

Ketika biji berkembang, batang bagian bawah atau yang disebut dengan

hipokotil akan membengkak dengan cepat. Tanaman mulai membentuk

lubang-lubang dalam batang yang membengkak tersebut ketika berumur beberapa bulan.

Dalam memelihara kecambah, kecukupan cahaya perlu diperhatikan karena

kekurangan cahaya akan menyebabkan tumbuhan memanjang dan bagian

umbinya menciut. Pencahayaan yang kurang juga menyebabkan pembentukan

daun lebih banyak.

Pertumbuhan Tumbuhan Sarang Semut

Pengertian Pertumbuhan

Prawirohartono dan Suhargono (2002) menyatakan bahwa pertumbuhan

merupakan proses pertambahan ukuran (volume, massa, tinggi atau panjang) yang

bersifat kuantitatif yang dapat dinyatakan dengan satuan bilangan. Dalam

peristiwa biologis yang terjadi pada makluk hidup istilah pertumbuhan dan

perkembangan senantiasa berbarengan dan saling melengkapi. Perkembangan

merupakan proses menuju kedewasaan pada makluk hidup. Peristiwa ini bersifat

perkembangan suatu makluk hidup dikatakan sudah dewasa apabila alat

perkembangbiakannya telah berfungsi. Biasanya pada tumbuhan ditandai dengan

adanya kemampuan untuk berbunga dan pada tumbuhan berbiji yang

berkembangbiak secara kawin, kehidupannya selalu diawali dari satu sel yaitu sel

zigot.

Zigot tersebut terbentuk dari hasil pembuahan sel kelamin betina oleh sel

kelamin jantan. Zigot sebagai hasil pembuahan akan membelah menghasilkan

embrio. Selanjutnya embrio akan berkecambah menghasilkan individu muda.

Dalam perkecambahan tersebut sel-sel embrio membelah. Proses ini

menghasilkan banyak sel dengan bentuk, letak dan fungsi serta struktur dan

susunan biokimianya berbeda. Proses perubahan yang terjadi selama masa

pertumbuhan hingga terjadi organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi

yang berbeda disebut diferensiasi.

Pertumbuhan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yakni pertumbuhan

primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil

pembelahan sel-sel jaringan meristem primer, sedangkan pertumbuhan sekunder

merupakan hasil aktivitas jaingan meristem sekunder. Pertumbuhan primer

biasaya terjadi pada embrio, ujung akar, dan ujung batang; sedangkan

pertumbuhan sekunder biasanya terjadi pada jaringan meristerm primer diujung

akar dan ujung batang, juga memiliki jaringan meristem sekunder, yaitu berupa

kambium dan kambium gabus.

Menurut Subroto dan Hendro (2006), tumbuhan sarang semut sejak dari biji

berkecambah batang bagian bawahnya secara progresif menggelembung dengan

sendirinya. Batang yang menggelembung tersebut dalam beberapa bulan akan

membentuk rongga-rongga yang cukup kompleks mirip sarang semut. Kini

tumbuhan sarang semut sudah berhasil diperbanyak dengan menggunakan teknik

kultur jaringan. Dengan demikian teknik perbanyakan tersebut, dapat dipastikan

tumbuhan sarang semut bisa dibudidayakan dengan baik. Tumbuhan ini termasuk

tanaman sukulen, yaitu tanaman yang dapat menyimpan air dalam jaringannya

dan mempunyai penampakan berdaging (seperti kaktus dan lidah buaya).

Tumbuhan tersebut pada habitat alaminya memperoleh pupuk dari debris atau

12

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Tanaman

Kramer & Kozlowski (1960), Siswoyo (1999) dan Abisena (2006)

menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu

faktor-faktor genetik dan faktor lingkungan tempat tumbuhnya.

Faktor genetik

Faktor genetik (intern) adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh

tumbuhan sendiri yang berpengaruh terhadap pertumbuhan, yakni: a) Faktor

intrasel adalah sifat menurun atau faktor hereditas dan b) Faktor intersel adalah

hormon

1. Sifat menurun atau hereditas

Ukuran dan bentuk tubuh tumbuhan banyak dipengaruhi oleh sifat

menurun atau hereditas. Sifat tersebut adalah gen yang terdapat di dalam

setiap kromosom yang ada di dalam inti sel.

2. Hormon

Hormon merupakan substansi kimia yang sangat aktif, yang tersusun

atas senyawa protein. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan ini sering

disebut juga zat tumbuh. Hormon tumbuh pada tumbuhan banyak jenisnya,

yang penting antara lain auksin, giberelin, sitokinin, gas etilin dan asam

absisat.

a) Auksin

Auksin adalah senyawa indol asam asetat, yang merupakan sekresi

titik tumbuh tanaman, seperti ujung tunas, daun muda, buah, bunga,

kambium, dan ujung akar. Pengaruh auksin terhadap pertumbuhan dan

perkembangan tumbuhan adalah sebagai berikut:

1) Merangsang perpanjangan sel batang dan menghambat perpanjangan

sel akar.

2) Merangsang pertumbuhan akar lateral atau samping dan akar serabut

3) Mempercepat aktivitas pembelahan sel-sel titik tumbuh atau kabium

sehingga mempercepat pertumbuhan jaringan vaskuler sekunder.

4) Menyebabkan diferensiasi sel menjadi xylem sehingga dapat

meningkatkan transportasi air dan mineral.

5) Merangsang pembentukan bunga dan buah

b) Giberelin

Giberelin merupakan zat tumbuh yang memiliki sifat menyerupai

auksin, yakni:

1) Mempengaruhi pemanjangan dan pembelahan sel.

2) Mempengaruhi perkembangan embrio dan kecambah, yaitu

merangsang lapisan butir-butir aleuron untuk mensintesis amilase.

3) Menghambat pembentukan biji, merangsang pertumbuhan saluran

polen, memperbesar ukuran buah, merangsang pembungaan, serta

menghambat dormansi dalam biji dan kuncup tunas.

c) Sitokinin

Sitokinin merupakan zat tumbuh yang mempunyai fungsi antara lain

sebagai berikut:

1) Merangsang pembelahan sel dengan cepat. Bersama-sama giberelin

dan auksin, dapat membantu pembelahan sel di daerah meristem

sehingga pertumbuhan titik tumbuh normal.

2) Memperkecil dominansi apikal dan dapat menyebabkan pembesaran

daun muda

3) Mengatur pembentukan bunga dan buah

4) Membantu proses pertumbuhan akar dan tunas pada pembuatan kultur

jaringan.

5) Menunda pengguguran daun, bunga dan buah, dengan cara

meningkatkan transpor zat makanan ke organ tersebut.

d) Gas Etilen

Gas etilen adalah hormon yang dihasilkan oleh buah yang sudah tua.

Gas tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan

14

karakteristik, misalnya bersama giberelin dapat mengatur perbandingan

bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan berumah satu.

e) Asam absisat

Asam absisat adalah hormon yang menghambat pertumbuhan

tanaman, yaitu dengan mengurangi kecepatan pembelahan sel maupun

perbesaran sel ataupun kedua-duanya. Hormon ini aktif pada saat

tumbuhan berada pada kondisi yang tidak baik sehingga tumbuhan mampu

bertahan hidup. Pada saat tumbuhan kekurangan air, asam absisat akan

terkumpul pada sel penutup stomata. Akumulasi asam absisat ini akan

menyebabkan stomata menutup.

Faktor lingkungan

1. Karakteristik bio-ekologis

Lingkungan pada umumnya dibagi menjadi faktor-faktor yang bersifat

fisik dan biologis. Faktor fisik atau abiotik, yaitu faktor-faktor lingkungan

yang bersifat non biologis seperti iklim (curah hujan, suhu udara, kelembaban

udara, intensitas cahaya), tanah dan kondisi fisiografi lingkungan. Faktor

yang bersifat biologis atau biotik, yaitu organisme yang berpengaruh terhadap

organisme lain contoh tumbuhan lain, satwa maupun manusia. Tumbuhan

dapat tumbuh dengan berhasil bila lingkungan mampu menyediakan berbagai

keperluan untuk pertumbuhan sesama daur hidupnya. Oleh karena sifat

lingkungan tidak hanya bergantung pada kondisi fisik dan kimia tetapi juga

karena kehadiran organisme lain faktor yang berperan dapat dibagi menjadi

tiga kelompok utama, yakni iklim, tanah dan biotik (Loveles 1989).

Faktor lingkungan tempat tumbuh tersebut dipengaruhi oleh beberapa

hal, yaitu

a) Iklim

1) Curah hujan

Menurut Polunin (1990), curah hujan tahunan minimum pada

tipe hujan hujan tropis sebesar 1.300 mm yang terbagi merata

datangnya musiman menyebabkan munculnya hutan sabana,

sedangkan curah hujan 250 mm atau kurang yang datangnya secara

tidak teratur adalah khas bagi gurun tropis.

Apabila curah hujan pada hutan hujan tropis berlimpah sekitar

2.000 – 4.000 mm setahun, suhu tahunan rata-rata berkisar antara 20

o

C - 28 oC dan rata-rata kelembaban 80 %, maka suhu akan menurun

sekitar 0,4 oC - 0,7 oC untuk setiap kenaikan 100 meter. Curah hujan

yang tinggi mampu menumbuhkan tumbuhan hutan dengan baik (Arief

1994).

2) Suhu

Umumnya respirasi menjadi lambat pada suhu rendah dan

meningkat pada suhu tinggi. Proses penyerapan unsur hara oleh

tanaman akan terhambat jika suhu tanah rendah. Menurut Sanchez

(1992), temperatur dapat mempengaruhi proses dekomposisi. Proses

dekomposisi akan nampak pada temperatur 5 oC – 34 oC dan apabila

temperatur lebih rendah, maka proses dekomposisi berjalan lambat,

sehingga dapat menurunkan tingkat kehilangan bahan organik serta

dapat meningkatkan kandungan bahan nitrogen dari kompos. Pada

temperatur yang tinggi (45 oC – 75 oC), bahan organik dan kandungan

N organik dari kompos akan hilang sejalan dengan naiknya temperatur.

3) Kelembaban

Kelembaban atau kadar air di suatu tempat sangat berpengaruh

terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Udara yang

kurang lembab umumnya berpengaruh baik terhadap pertumbuhan

tersebut, karena kondisi ini akan meningkatkan penyerapan air dan

menurunkan penguapan atau transpirasi. Hal inilah yang

memungkinkan terjadinya pembentangan sel, sehingga sel dapat segera

mencapai ukuran maksimum. Namun, sering terjadi suatu jenis

tumbuhan bahkan bertunas, bersemi, dan berbunga pada akhir musim

16

b) Vegetasi

Jongman (1987) menyatakan bahwa karakteristik suatu spesies

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, baik dengan lingkungan

fisik maupun biotiknya dapat dipelajari melalui pendekatan autecology,

sedangkan karakteristik tumbuhan sebagai komunitas (vegetasi) dipelajari

dalam synecology, yaitu studi mengenai berbagai spesies dan interaksinya

dengan lingkungan. Bidang yang mempertemukan kedua studi tersebut

dikenal dengan evolutionary ecology yang menitikberatkan

pembahasannya pada stabilitas komunitas, demografi, pola-pola alokasi

dan keanekaragaman spesies (Barbour et al. 1987). Dalam pemakaian

kedua pendekatan baik pendekatan autecology dan pendekatan synecology

selalu mengacu pada dua karakter dasar suatu sistem, yaitu aspek

struktural dan aspek fungsional.

Ciri struktural dari suatu spesies tumbuhan umumnya digunakan

dalam analisis ekologi antara lain: kerapatan, pola distribusi, regenerasi,

biomas, pertumbuhan dan penutupan tajuk, sedangkan ciri fungsional

meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan proses-proses fisiologis

tumbuhan, dinamika populasi (demografi) serta mekanisme interaksinya

dengan komponen fisik dan biotik. Selain aspek struktural dan fungsional

ekositem juga memiliki ciri tipologis, yaitu ciri yang berhubungan dengan

ukuran. Meskipun tidak ada batas ukuran yang pasti, namun dapat

diketahui bahwa suatu ekosistem mungkin hanya memiliki satu komunitas

tumbuhan, tetapi mungkin juga memiliki beberapa komunitas tumbuhan

yang saling berinteraksi (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974).

Pendekatan struktural bersifat statis, sepanjang tidak dikaitkan

dengan perubahan komposisi biomas atau keanekaragaman spesies

menurut waktu. Proses temporal merupakan bagian dari analisis fungsi

ekosistem, misalnya aliran/dinamika energi, siklus hara dan suksesi

(Golley 1983). Odum (1993) menyatakan bahwa analisis fungsional juga

dapat dilakukan melalui studi terhadap rantai makanan, pola

keanekaragaman spesies, perkembangan evolusioner, dan pengendalian

Unit ekologis yang umum digunakan dalam analisis vegetasi adalah

formasi vegetasi. Kimmins (1987) mendefinisikan istilah formasi sebagai

tipe utama komunitas tumbuhan di suatu benua yang dicirikan oleh

fisiognominya dan kisaran komponen lingkungan dimana kondisi

fisioognomi tersebut beradapasi. Penamaan tipe vegetasi selalu menjadi

permasalahan dalam klasifikasi vegetasi, namun dalam kaitannya dengan

formasi-formasi vegetasi di ekosistem hutan hujan tropika, nama yang

diberikan mencerminkan keadaan habitat, struktur dan fisiognominya.

Analisis vegetasi adalah suatu studi untuk mengetahui susunan

(komposisi jenis) dan bentuk (struktur) vegetasi atau masyarakat

tumbuh-tumbuhan, yaitu mempelajari tegakan hutan (tingkat pohon dan

permudaannya) dan tegakan tumbuhan bawah. Berdasarkan data pada unit

contoh vegetasi tersebut dapat diketahui jenis dominan dan kodominan,

pola asosiasi, nilai keanekaragaman jenis, dan atribut komunitas tumbuhan

lainnya yang berguna bagi pengelolaan hutan.

Untuk melakukan analisis vegetasi pada dasarnya ada dua macam

metode yang dapat dilakukan yaitu metode dengan petak dan metode tanpa

petak. Salah satu metode dengan petak yang banyak digunakan adalah

metode kombinasi antara metode jalur (untuk risalah pohon) dengan

metode garis berpetak (untuk risalah permudaan). Adapun petak-petak

contoh yang digunakan untuk risalah permudaan dibuat secara "nested

sampling".

Herbarium adalah koleksi spesimen tumbuhan yang terdiri dari

bagian-bagian tumbuhan (ranting lengkap dengan daun, serta kalau ada

bunga dan buahnya). Spesimen ini pada umumnya telah dikeringkan dan

dipres, serta ditempelkan pada kertas manila disertai dengan

keterangan-keterangan yang perlu mengenai hal-hal yang sulit dikenali secara

langsung dari spesimen kering tersebut. Herbarium sangat penting dalam

kegiatan inventarisasi hutan, terutama apabila inventarisasi dilakukan

dalam plot permanen, sebab selain digunakan untuk kepentingan

18

bukti bahwa spesies tumbuhan tersebut terdapat di daerah dimana kegiatan

inventarisasi atau analisis vegetasi dilakukan.

Ciri utama hutan hujan tropika adalah adanya lapisan-lapisan tajuk

pohon (stratifikasi) yang terjadi karena perbedaan tinggi pohon/tumbuhan.

Stratifikasi terbentuk melalui mekanisme persaingan dan pergantian

tumbuhan yang merupakan bukti adanya dinamika masyarakat

tumbuh-tumbuhan. Akibat persaingan, jenis-jenis tertentu lebih berkuasa

(dominan) daripada jenis yang lain. Pohon-pohon dominan dari lapisan

teratas mengalahkan atau menguasai pohon-pohon yang lebih rendah.

Soerianegara dan Indrawan (1988) menyatakan bahwa di hutan hujan

tropika bisa terdapat 5 lapisan (stratum) tajuk, yaitu lapisan A, B, C, D,

dan E. Lapisan A, B, dan C merupakan lapisan tajuk dari tingkat pohon,

lapisan D merupakan perdu dan semak, sedangkan lapisan E adalah

lapisan tumbuh-tumbuhan penutup tanah (ground cover). Ciri dan kriteria

masing-masing lapisan adalah:

1. Lapisan A : Lapisan teratas, tinggi total pohon > 30 m, tajuk

diskontinyu (tersebar), pohon tinggi, lurus dan

batang bebas cabang tinggi, semi-toleran.

2. Lapisan B : Lapisan kedua, tinggi total pohon 20 - ≤ 30 m,

tajuk kontinyu (rapat), pohon banyak cabang,

batang bebas cabang tidak terlalu tinggi, jenis

toleran.

3. Lapisan C : Lapisan ketiga, tinggi pohon 4 - ≤ 20 m, tajuk

kontinyu (rapat), rendah, kecil, dan banyak

cabang.

4. Lapisan D : Perdu dan semak, tinggi 1 - ≤ 4 m.

5. Lapisan E : Tumbuhan penutup tanah, tinggi ≤ 1 m.

Batas tinggi lapisan tersebut berbeda-beda tergantung pada tempat

tumbuh dan komposisi hutan. Antara lapisan A dan lapisan B jelas dapat

dibedakan berdasarkan kekontinuan tajuk, tetapi lapisan B dan C kurang

hutan mempunyai ketiga lapisan di atas, ada yang mempunyai lapisan A -

B atau A - C saja.

Dalam studi synekologi, terutama studi komposisi dan struktur

hutan, mempelajari profil (stratifikasi) sangat penting artinya. Untuk

mengetahui dimensi (bentuk) atau struktur vertikal dan horizontal suatu

vegetasi dari hutan yang dipelajari, dengan melihat bentuk profilnya akan

dapat diketahui proses dari masing-masing pohon dan kemungkinan

peranannya dalam komunitas tersebut, serta dapat diperoleh informasi

mengenai dinamika pohon dan kondisi ekologinya.

2. Komposisi vegetasi

Menurut Rumahorbo (1994) dan Kamaebun (2000), komposisi

vegetasi merupakan susunan dan jumlah jenis yang terdapat dalam suatu

komunitas tumbuhan. Mueller-Dombois & Ellenberg (1974),

Soerianegara dan Indrawan (1985) dan McNaughton & Wolf (1990)

menyatakan bahwa dalam mempelajari ekologi vegetasi untuk tujuan

deskriptif, maka kerapatan/kelimpahan, frekuensi dan dominansi

(penutupan/cover) merupakan variabel kuantitatif yang terpenting.

3. Struktur vegetasi

Ciri struktural komunitas tumbuhan menyangkut komposisi floristik dan

struktur vegetasi. Kucler (1988) mendefinisikannya sebagai pola distribusi

spasial dari bentuk-bentuk pertumbuhan (growth form) dalam suatu vegetasi,

sedangkan Kimmins (1987) mendefinisikannya sebagai susunan vertikal dan

distribusi spasial dari tumbuh-tumbuhan dalam suatu komunitas. Halle et al.

(1978) dan MacKinnon et al. (1990), analisis struktural dari komunitas

vegetasi berdasarkan arsitektur pohonnya digunakan untuk menggambarkan

keanekaragaman morfologi tumbuh-tumbuhan yang merupakan komponen

hutan tropika. Begitu juga beberapa penulis lainnya seperti Bourgeron (1983)

dan Brunig (1983) menekankan aspek spasial, baik vertikal maupun

horisontal, juga untuk menggambarkan struktur vegetasi hutan tropika.

Mueller-Dombois & Ellenberg (1974) dalam ekologi vegetasi, analisis

20

a. fisiognomi vegetasi

b. struktur biomas

c. struktur bentuk kehidupan (life form)

d. struktur floristik, dan

e. struktur tegakan.

Kelima level struktur vegetasi ini secara hirarkis terpadu, dimana kajian yang

pertama mencakup yang kedua, yang kedua mencakup yang ketiga dan

seterusnya. Dalam hal ini level pertama adalah yang paling umum sedangkan

level kelima merupakan yang paling spesifik.

Menurut Kershaw (1973), struktur vegetasi ditentukan oleh tiga

komponen, yaitu:

a. susunan vertikal vegetasi, misalnya stratifikasi vegetasi

b. susunan horizontal vegetasi, misalnya distribusi spasial individu

c. kelimpahan spesies atau struktur kuantitatif yang dapat dinyatakan dengan

berbagai cara mulai dari penghitungan langsung jumlah individu dalam

suatu areal (kerapatan) hingga bobot kering produksi material (produksi).

Arief (1994), pohon tertinggi (emergent) mencapai 40 - 55 m yang

menguak atap hutan. Pada umumnya tinggi pohon dalam hutan dataran

rendah berkisar antara 30 - 50 m, tetapi ada pula pohon yang ketinggiannya

dapat mencapai 50 m atau lebih dan mempunyai diameter batang dapat

mencapai 2,5 m (Paijmans, 1976).

Paijmans (1976) yang dikutip Petocz (1987) menyatakan bahwa hutan

dataran rendah kaya sekali akan spesies dan mengandung sebagian besar dari

jenis-jenis kayu Irian Jaya yang penting. Tajuk pohon hutan ini bertingkat

banyak dan tidak rata dengan tonjolan di sana-sini banyak sekali, sedangkan

tingkat bawahnya ditumbuhi perdu dan semak yang mendukung berbagai

tanaman pemanjat, epifit dan paku-pakuan. Jenis-jenis tumbuhan yang khas

membentuk tajuk lapisan atas ialah Pometia, Ficus, Diospyros, Meristica, dan

lain sebagainya.

4. Tumbuhan inang

Tumbuhan inang dalam penelitian ini dibahas sebagai tempat untuk

sarang semut. Lakitan (1993), menyatakan bahwa tumbuhan epifit adalah

tumbuhan yang hanya menempel atau menggantung pada tumbuhan lain,

tetapi tidak hidup parasit pada inangnya. Berdasarkan pengertiannya lebih

tepat istilah yang dipakai untuk jenis tumbuhan obat sarang semut adalah

tumbuhan efifit. Tim Penyusun Kamus PS (2001) tumbuhan saprofit adalah

tumbuhan yang memperoleh bahan makanan dari jaringan yang sudah mati,

sedangkan pengertian tumbuhan adalah sesuatu yang sifatnya hidup dan

bertambah besar atau berkembang yang mempunyai batang, akar, daun, dan

sebagainya serta mempunyai inti sel dan klorofil.

Indriyanto (2006), menyatakan bahwa epifit merupakan semua

tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan lain untuk mendapat

sinar matahari dan air. Epifit tidak bergantung pada bahan makanan yang

berasal dari tumbuhan yang ditempeli, karena untuk mendapatkan unsur hara

dari mineral-mineral yang terbawa oleh udara, air hujan, atau aliran batang

dan cabang tumbuhan lain. Epifit mampu melakukan proses fotosintesis

untuk pertumbuhan dirinya, sehingga bukan merupakan parasit. Keberadaan

epifit tersebut sangat penting dalam ekosistem tumbuhan karena kadangkala

tumbuhan epifit mampu menyediakan tempat tumbuh bagi semut-semut

pohon.

Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting karena

dapat dikaitkan sebagai sumbu tubuh tumbuhan. Jika membandingkan

berbagai jenis tumbuhan ada yang jelas kekhasan batangnya dan ada yang

tidak jelas, sehingga dapat dibedakan, yaitu:

a. Tumbuhan yang tidak berbatang (tampaknya) misalnya sawi (Brassica

juucea L.)

b. Tumbuhan yang jelas berbatang

1. batang basah misal bayam (Amaranthus spinosus L.)

2. batang berkayu

Percabangan pada batang dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu :

a. Monopodial, jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan

22

misalnya pohon cemara Casuarina equisetifolia L. (Tjtrosoepomo 2000).

Tim Penyusun Kamus PS (2001), monopodial adalah tanaman yang ujung

tunasnya kuat/kokoh dan membentuk batang tunggal yang tumbuh tegak

lurus misalnya kelapa; atau tanaman berbatang tegak lurus yang secara

terus menerus tumbuh tegak dari tahun ke tahun misalnya anggrek vanda.

b. Simpodial, batang pokok sukar ditentukan karena dalam perkembangan

selanjutnya mungkin menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan

kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya misalnya

pada sawo manila Achras zapota L. (Tjtrosoepomo 2000). Tim Penyusun

Kamus PS (2001), mendefinisikan simpodial adalah bentuk pertumbuhan

ujung batang tanaman terbatas yang diikuti dengan pertumbuhan tunas

baru pada pangkal batang sebagai cabang atau anakan sehingga

membentuk rumpun; atau luka pada tanaman yang disebabkan oleh

intensitas cahaya yang terlalu tinggi dan panas pancaran.

c. Dikotomi, bentuk percabangan menggarpu, yaitu cara percabangan, yang

batang setiap kali menjadi dua cabang yang sama besarnya, misalnya paku

andam Gleichenia linearis Clarke (Tjtrosoepomo 2000). Tim Penyusun

Kamus PS (2001), mendefinisikan dikotomi adalah pembentukan cabang

sekunder dari batang yang selalu muncul berpasangan.

Pengaruh manusia

Secara sistematis ada 4 (empat) penyebab utama ancaman terhadap

kelestarian keanekaragaman hayati (Diamond 1984 yang dikutip De Fretes 1998),

yaitu :

1. Perusakan dan pemusnahan habitat alam lewat pelebaran lahan buat

transmigrasi, pembuatan dam, pembuatan jalan dan sebagainya.

2. Pemanfaatan yang berlebihan dan tidak terkendali

3. Masuknya spesies asing

4. Pemusnahan sekunder, misalnya tumbuhan/binatang yang punah secara tidak

langsung karena habitat atau inangnya hilang.

Primack dkk. (1998), ancaman utama hilangnya keanekaragaman hayati

manusia diantaranya adalah kegiatan eksplorasi pertambangan, kegiatan HPH

(Hak Pengusahaan Hutan), HTI (hutan Tanaman Industri), pemukiman

transmigrasi, perkembangan industri, pertanian, perkebunan, dan perikanan serta

kegiatan lainnya. Ancaman utama bagi keanekaragaman hayati di Irian Jaya

(Papua) adalah perusakan dan pemusnahan habitat. Perusakan dan pemusnahan

habitat di Irian Jaya (Papua) diperkirakan s