9 2.1 Persepsi Mengenai Konflik Orang Tua

Pada bagian ini dibahas mengenai definisi persepsi dan definisi konflik orang tua secara singkat, kemudian dibahas secara lebih rinci tentang persepsi mengenai konflik orang tua.

2.1.1 Definisi Persepsi

Terdapat beberapa definisi persepsi berdasarkan pandangan para ahli, antara lain sebagai berikut:

Menurut Lahey (2009) persepsi adalah suatu interpretasi dari sensasi yang dirasakan, sebuah proses mental aktif yang ketika tercipta dapat melebihi informasi yang tertangkap oleh berbagai indera.

Morgan, King, Weisz, dan Schopler (dalam Puspadewi, 2004) menjelaskan bahwa persepsi mengacu pada bagaimana dunia terlihat, terdengar, terasa atau tercium. Dengan kata lain, persepsi dapat didefinisikan sebagai apa pun yang dialami oleh seseorang.

Puspadewi (2004) menyatakan bahwa persepsi merupakan proses konstruktif dimana otak mengintegrasikan, menganalisis, mengurutkan, dan memberi arti segala pengalaman dari berbagai indera.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu interpretasi dari segala informasi yang diterima oleh berbagai indera, informasi tersebut diintegrasikan, dianalisis, diurutkan, dan dimaknai sehingga menjadi suatu pengalaman tersendiri bagi individu.

2.1.2 Definisi Konflik Orang Tua

Konflik dapat terjadi dalam setiap hubungan manusia, karena dua individu tidak selalu dapat setuju pada segala hal sepanjang waktu. Konflik antar individu dapat muncul ketika motif, tujuan, keyakinan, pendapat, atau perilaku individu terganggu atau bertentangan dengan individu lainnya (Miller, 2009). Menurut Robinson (2009), konflik

orang tua, disebut juga sebagai konflik perkawinan merujuk pada perbedaan pendapat, perdebatan, dan perselisihan yang terjadi antara orang tua.

Schermerhorn, Chow, dan Cummings (2010) mendefinisikan konflik orang tua sebagai perbedaan pendapat diantara kedua orang tua baik besar maupun kecil, negatif atau positif, atau interaksi apapun yang membuat salah satu atau kedua pasangan merasakan ketegangan emosional, frustrasi, atau marah.

Ross (2007) mengkonseptualisasikan konflik orang tua sebagai perilaku oposisi atau bertentangan diantara figur orang tua dan menjadi stressor bagi anak, yang mana hal ini dapat pula mengarahkan pemahaman anak dalam sistem keluarga mengenai konflik dan bagaimana mengatasinya.

Berdasarkan beberapa teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa konflik orang tua adalah perselisihan atau pertentangan terhadap motif, tujuan, keyakinan, pendapat, atau perilaku yang terjadi diantara orang tua yang dapat menyebabkan satu atau keduanya merasakan ketegangan emosional, dan menampilkan respon-respon emosi (seperti kemarahan), dimana hal ini dapat mengarah pada pemahaman anak mengenai konflik dan bagaimana mengatasinya.

2.1.3 Persepsi Mengenai Konflik Orang tua

Konflik yang terjadi diantara orang tua yang terlihat oleh anak dapat menciptakan suatu penilaian, pemahaman, dan pengalaman bagi anak. Grych, Seid dan Fincham (1992) menjelaskan bahwa terdapat komponen penting dari persepsi anak mengenai konflik orang tuanya yang mencakup frequency, intensity, resolution, content, self-blame, perceived threat, dan coping efficacy. Berikut penjelasan masing-masing komponen:

A. Frequency

Menurut Buehler, Krishnakumar, Anthony, Tittsworth, dan Stone (seperti dikutip dalam Gong, 2013) menyatakan bahwa frequency merujuk pada seberapa sering orang tua berselisih pendapat terhadap satu sama lain terkait berbagai masalah keluarga. Semakin sering anak menyaksikan konflik orang tua membuat anak semakin peka terhadap konflik dikemudian hari yang mana akan memperluas masalah pada penyesuaian dirinya (Grych & Fincham, 1990).

B. Intensity

Konflik pernikahan juga bervariasi dari segi intensitasnya, yaitu mulai dari diskusi atau pembicaraan yang tenang sampai dengan munculnya kekerasan secara fisik. Intensitas juga dapat dikonseptualisasikan sebagai tingkat dari afek negatif atau kekerasan yang diekspresikan oleh orang tua (Grych & Fincham, 1990).

C. Resolution

Menurut Cumming dan Davies (seperti dikutip dalam Gong, 2013) Resolusi konflik mengacu pada bagaimana orang tua memecahkan perselisihan atau konflik yang ada dan bagaimana orang tua berperilaku dan berekspresi setelah konflik tersebut. Orang tua yang secara sukses menangani konflik dapat memberikan contoh problem solving yang positif kepada anak, hal ini dapat mengarah pada meningkatkan kemampuan sosial dan keterampilan coping anak (Grych & Fincham, 1990).

D. Content

Konten atau isi dari suatu konflik dapat bervariasi, namun isi dari konflik yang berkenaan dengan anak dapat memberikan tekanan tersendiri bagi anak, karena dapat membuat anak mempersoalkan bagaimana perasaan orang tuanya terhadap dirinya atau dapat pula menyalahkan diri sendiri atas perselisihan yang terjadi (Grych & Fincham, 1990).

E. Self-blame

Self-blame atau perasaan bersalah yang muncul pada diri anak karena merasa sebagai orang yang menyebabkan terjadinya konflik diantara orang tuanya. Self-blame dapat muncul ketika konflik orang tua berkenaan dengan diri anak (Grych & Fincham, 1990).

F. Perceived Threat

Perceived threat merupakan evaluasi anak terhadap konflik orang tua sebagai sesuatu yang mengancam atau tidak. Konflik orang tua yang intens dapat mengakibatkan anak merasa cemas dan takut bahwa sesuatu yang buruk dapat terjadi baik pada dirinya maupun pada orang tuanya (Grych & Fincham, 1990).

G. Coping Efficacy

Coping Efficacy merupakan persepsi anak mengenai seberapa terampilnya mereka dalam menghadapi konflik orang tua. Anak berusaha mengetahui apa yang menyebabkan konflik muncul, dan siapa yang bertanggung jawab atas masalah yang

terjadi, kemudian menggunakan keterampilan yang memadai untuk coping terhadap konflik secara sukses (Grych & Fincham, 1990).

2.2 Strategi Regulasi Emosi

Pada bagian tentang strategi regulasi emosi akan dibahas mengenai definisi regulasi emosi, tahap perkembangan regulasi emosi, faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi, dan dua jenis strategi regulasi emosi.

2.2.1 Definisi Regulasi Emosi

Regulasi emosi mempunyai berbagai definisi. Menurut Gross (1998) regulasi emosi mengacu pada kemampuan individu untuk mempengaruhi emosi yang dimiliki, kapan emosi dirasakan, dan bagaimana individu mengalami serta mengekspresikan emosinya.

Menurut Campos, Frankel & Camras (2004), regulasi emosi mengacu pada modifikasi reaksi emosional baik dalam proses pembentukan emosi atau manifestasi emosi dalam perilaku.

Menurut Thompson (1998) regulasi emosi dapat diartikan sebagai seluruh proses ekstrinsik dan intrisik yang bertanggung jawab untuk memonitor, mengevaluasi, dan memodifikasi reaksi emosi untuk mencapai tujuan tertentu.

Jadi regulasi emosi adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi emosi yang dimiliki, kapan emosi dirasakan, dan bagaimana individu mengalami serta mengekspresikan emosinya dengan cara memonitor, mengevaluasi, dan memodifikasi reaksi emosional baik dalam proses pembentukan emosi atau dalam proses mewujudkan emosi kedalam perilaku untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2.2 Tahap Perkembangan Regulasi Emosi

Menurut Holodynski dan Friedlmeier (2006) perkembangan regulasi emosi melalui 5 fase, yaitu:

A. Fase pertama : usia 0 – 2 tahun

Pada fase ini infant dihadapkan pada tugas untuk membangun kemampuan membedakan berbagai emosi yang diketahui melalui tanda-tanda ekspresi dari caregivers atau pengasuhnya, dan juga menerima berbagai bentuk coping untuk

membangun regulasi interpersonal dengan pengasuhnya. Pengasuh harus menginterpretasikan ekspresi dan reaksi tubuh yang masih membingungkan bagi infant. Jadi pada fase ini, regulasi emosi infant masih terorganisir secara interpersonal, karena emosi diarahkan pada orang lain. Infant seluruhnya tergantung pada regulasi interpersonal melalui pengasuh, dan masih belum dapat mengontrol emosi.

B. Fase kedua : usia 3 – 6 tahun

Anak dihadapkan pada tugas untuk mengurangi dukungan yang menyeluruh dari pengasuh mereka dan berupaya memiliki baik regulasi intrapersonal maupun interpersonal. Pada fase ini anak mulai mampu meregulasi emosi secara independen. Mulai muncul emosi bangga (pride), malu (shame), dan perasaan bersalah (guilt) yang berkaitan dengan meningkatnya kesadaran diri (self-aware) anak terhadap norma dan aturan budaya. Anak mulai mempelajari koordinasi antara motivasi kepuasaan dengan lingkungan sosialnya.

C. Fase ketiga : diatas 6 tahun

Pada fase ini, individu mengalami perubahan dalam segi ekspresi dan bicara, yang mana hal ini terjadi karena adanya fungsi baru dari regulasi intrapersonalnya yaitu internalisasi, sehingga individu sudah dapat melakukan inner speech atau bisa dikatakan level mental dari ekspresi, bicara dan tindakan sudah mulai muncul. Dengan terjadinya internalisasi, maka semakin mengoptimalkan regulasi, yang selanjutnya memungkinkan optimalisasi dalam mengontrol ekspresi emosi. Saat seseorang merasakan suatu emosi, maka dapat mengadaptasi ekspresi emosinya sesuai tuntutan budaya dan lingkungannya tanpa mengganggu perasaannya.

D. Fase ke-empat : usia remaja (adolescence)

Tugas pada fase ini tidak hanya mengatur aksi dan emosi saat ini dan sesaat berikutnya, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan atau memperluas kompetensi kontrol diri ini jauh untuk masa mendatang. Ini berarti, individu mengevaluasi suatu tindakan saat ini dengan maksud mendapatkan konsekuensi yang diinginkan di masa mendatang dan berusaha bertindak dengan tepat.

Menurut Santrock (2011), kemampuan mengontrol emosi merupakan aspek penting dalam perkembangan aspek emosi masa remaja ini. Kemampuan regulasi emosi berkaitan pada berbagai keberhasilan atau kegagalan banyak aspek, misalnya akademik.

Pada masa ini, regulasi emosi di dalam dan melalui interaksi sosial dengan teman sebaya diusulkan sebagai tugas perkembangan utama remaja (Allen & Manning; Allen & Miga, dalam Kivisto, 2011), dengan demikian fondasi regulasi emosi yang telah terbentuk dari lingkungan pengasuhan utama yaitu orang tua akan menentukan sukses atau tidaknya hubungan baru individu dengan teman sebayanya tersebut (Kivisto, 2011).

E. Fase ke lima : usia dewasa (adulthood)

Cartensen (seperti dikutip dalam Holodynski, 2006) menyatakan bahwa fungsi kemampuan regulasi emosi tidak menurun atau masih dapat bertahan hingga usia lanjut. Cartensen juga menyatakan bahwa optimalisasi kemampuan regulasi emosi terjadi seiring meningkatnya usia, maka individu pada fase ini menunjukkan kemampuan meregulasi emosi negatif yang lebih baik daripada fase sebelumnya dan berupaya mempertahankan emosi positif yang dirasakan.

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Regulasi Emosi

Menurut Fox dan Calkins (2003), terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi regulasi emosi individu, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi temperamental disposision, keterampilan kognitif, dan kematangan sistem saraf dan sistem fisiologis individu yang terlibat dalam proses regulasi emosi (Calkins, 1994; Fox, 1994; Fox, Henderson & Marshall, 2001, dalam Fox & Calkins, 2003). Faktor ekstrinsik meliputi ekspektasi budaya terhadap emosi yang ditampilan, hubungan individu dengan saudara dan peers, dan lingkungan pengasuhan atau keluarga (terutama dari orang tua sebagai primary caregiver) (Fox & Calkins, 2003). Orang tua merupakan faktor ekstrinsik yang paling berpengaruh terhadap bagaimana anak mempelajari cara mengelola emosinya (Shelleby, 2010).

Morris dkk (2007) menyatakan bahwa orang tua dapat mempengaruhi regulasi emosi anak melalui tiga cara utama. Pertama, emosi dapat dipelajari melalui observasi, mencakup parental modeling, social referencing, dan emotion contagion. Kedua, regulasi emosi dapat dipengaruhi oleh perilaku orang tua yang diasosiasikan dengan sosialisasi emosi seperti parental emotion coaching dan parental reactions to emotions. Ketiga, iklim emosional orang tua yang dipengaruhi oleh attachment dengan anaknya, pola asuh, dan hubungan perkawinan.

2.2.4 Dua Jenis Strategi Regulasi Emosi

Gross dan John (2003) mengusulkan dua strategi spesifik yang membedakan individu dalam meregulasi emosi yaitu cognitive reappraisal dan expressive suppression. Studi penelitian telah menunjukkan bahwa konsekuensi dari cognitive reappraisal dan expressive suppression jelas berbeda pada setiap individu (Gong, 2013). Berikut penjelasan dari kedua jenis strategi dari regulasi emosi tersebut:

A. Cognitive Reappraisal

Cognitive reappraisal berarti individu menilai kembali atau mengevaluasi ulang secara kognitif situasi yang berpotensi memunculkan emosi, dengan kata lain strategi ini dilakukan untuk mengurangi dampak emosional (Lazarus & Alfert, dalam Gross & John, 2003). Cognitive reappraisal mengubah cara seseorang berpikir tentang rangsangan emosional tertentu, hal ini dilakukan sebelum respon emosional sepenuhnya muncul, sehingga strategi ini dapat menurunkan perasaan negatif dan ekspresi perilaku yang negatif (Gross, 1998). Menurut Ochsner dan Gross (seperti dikutip dalam Christiany, 2004) mekanisme dari cognitive reappraisal melibatkan (1) reframing secara kognitif peristiwa yang menimbulkan emosi kemudian mempertahankan strategi tersebut sepanjang waktu; (2) membuat interpretasi baru dari interpretasi yang sudah ada mengenai sebuah peristiwa; (3) memaknai kembali keadaan internal, khususnya terhadap stimulus penyebabnya. Contoh dari penggunaan strategi cognitive reappraisal adalah ketika seseorang yang mendengar komentar pedas dari rekannya, hal tersebut diartikan dan dievaluasi kembali sebagai suatu tanda dari insecurity, maka emosi yang muncul bukan kemarahan namun sebaliknya individu merasa iba terhadap rekannya tersebut.

Strategi cognitive reappraisal berhubungan dengan tingginya ekspresi dan pengalaman emosi positif, maka individu yang menggunakan strategi ini lebih banyak mengalami dan mengekspresikan emosi positif daripada emosi negatif (Gross & John, 2003). Dalam penelitian Gross & John, (2003) ditemukan bahwa individu yang terbiasa menggunakan cognitive reappraisal menunjukkan sedikit gejala depresi. Selain itu strategi ini berkorelasi positif dengan setiap indikator dari fungsi positif, individu-individu yang menggunakan cognitive reappraisal lebih puas dengan kehidupan, lebih

optimis, dan memiliki harga diri yang lebih baik. Begitu pula pada setiap domain well-being dari Ryff (dalam Gross & John, 2003), individu-individu yang menggunakan cognitive reappraisal memiliki tingkat environmental mastery, personal growth, dan self-acceptance yang lebih tinggi, serta tujuan hidup yang lebih jelas.

Hasil penelitian Gross dan John (2003) juga menemukan bahwa individu yang menggunakan strategi cognitive reappraisal memiliki hubungan dekat dengan teman-temannya dan juga disukai oleh teman-teman-temannya, hal ini disebabkan individu tersebut mampu secara positif membagi emosi-emosi yang dirasakan kepada teman-temannya, baik emosi positif maupun negatif, sehingga individu lebih banyak menerima dukungan sosial. Meskipun memiliki rasa otonomi yang besar, individu tersebut memiliki skor yang tinggi pada hubungan positif dengan orang lain dan memiliki fungsi sosial yang lebih baik.

B. Expressive Supression

Expressive suppression adalah bentuk modulasi respon yang melibatkan penghambatan perilaku ekspresi emosi yang sedang berlangsung (Gross, 2001). Expressive suppression merupakan strategi yang menekan atau mengubah cara seseorang menanggapi situasi emosional, dilakukan setelah respon emosional muncul (Gross, 1998). Strategi expressive suppression tidak mengubah jumlah emosi negatif yang dirasakan oleh individu, meskipun ekspresi perilaku berkurang (Gross, 2001).

Menurut Richard dan Gross (seperti dikutip dalam Christiany, 2004), ada tiga mekanisme dari expressive suppression, yaitu: (1) penghindaran aktif (active avoidance), individu menghindar dari stimulus yang dapat memunculkan emosi dalam dirinya; (2) pemfokusan diri (self-focus), secara bersamaan individu menurunkan atensi terhadap hal-hal yang ada di luar dirinya dan fokus terhadap stimulus yang dihasilkan di dalam dirinya (misalnya pada perubahan fisiologis); (3) subvocalization, individu secara internal menciptakan dialog pengaturan diri (misalnya individu berkata kepada dirinya, ”Saya tidak boleh terlihat marah, nanti dia malah semakin menjauh. Tenang, tenang! Ditahan saja kesalnya!”). Contoh dari penggunaan strategi expressive suppresion adalah ketika seseorang berusaha untuk terlihat tidak terkecoh dengan komentar pedas dari seorang teman, hal ini ia lakukan untuk menutupi kemarahannya.

Individu yang menggunakan strategi ini lebih sering merasakan, mengalami, dan mengekspresikan emosi negatif daripada emosi positif (Gross & John, 2003). Penurunan emosi negatif yang dialaminya dapat berlangsung lambat dan juga dapat terakumulasi menjadi emosi yang tidak terselesaikan, karenanya dibutuhkan lebih banyak sumber kognitif untuk memulihkan emosi dibandingkan dengan individu yang menggunakan cognitive reappraisal (Gross & John, 2003). Aktivasi fisiologis yang lebih besar ditemukan pada individu-individu yang menggunakan expressive suppression (Gross, 1998). Hasil penelitian Gross & John (2003) menunjukkan expressive suppression memiliki asosiasi negatif dengan kesejahteraan diri atau well-being. Lebih khusus, individu yang biasanya melakukan expressive suppression dilaporkan memiliki gejala depresi yang lebih tinggi, merasa kurang puas dengan kehidupannya, memiliki harga diri yang lebih rendah, dan kurang optimis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa orang yang biasanya menggunakan expressive suppression kurang puas baik dengan diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan orang lain, lebih pesimistis terhadap masa depan, dan lebih rentan terhadap depresi, serta menunjukkan masalah kesejahteraan diri atau well-being.

Hasil penelitian Gross dan John (2003) juga menyebutkan bahwa dalam pengukuran domain dukungan sosial, individu yang menggunakan strategi expressive suppression memiliki dukungan sosial yang lebih rendah, hal ini akan berdampak pada dukungan emosi yang dirasakan individu. Gross dan John (2003) menjelaskan individu expressive suppression cenderung tidak membagi emosi-emosi yang dirasakan, lebih avoidance (tidak nyaman dengan kedekatan dan keterbukaan), dan memiliki kedekatan emosional yang rendah dengan orang lain.

2.3 Remaja

2.3.1 Definisi remaja

Terdapat beberapa definisi remaja menurut para ahli. Menurut Papalia, Olds, dan Feldman (2009) masa remaja merupakan peralihan masa perkembangan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan besar pada aspek fisik, kognitif, dan psikososial. Masa remaja ini memberikan kesempatan untuk tumbuh, tidak hanya dalam dimensi fisik, tetapi juga dalam kompetensi kognitif dan sosial, otonomi, harga

diri, dan keintiman (Papalia, Olds, & Feldman, 2009). Papalia, Olds, dan Feldman (2009) menyatakan rentang usia remaja dimulai dari usia 11 tahun hingga 20 tahun.

Santrock (2003) menyatakan masa remaja dimulai kira-kira usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun, dan terbagi kedalam 2 periode utama yaitu remaja awal dan remaja akhir. Masa remaja awal biasanya dimulai ketika anak memasuki usia Sekolah Menengah Pertama yang ditandai dengan munculnya sebagian besar perubahan pubertas, sedangkan masa remaja akhir dimulai kira-kira setelah usia 15 tahun, dimana minat karir, hubungan romantis atau pacaran, dan eksplorasi mengenai identitas seringkali menjadi lebih jelas dibandingkan pada masa remaja awal (Santrock, 2003).

Sedangkan Monks (2002) berpendapat mengenai masa remaja terjadi pada rentang usia 12 sampai 21 tahun yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu masa remaja awal (12-15 tahun), masa remaja pertengahan (15-18 tahun), dan masa remaja akhir (18-21 tahun).

Dari beberapa teori yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa remaja adalah individu yang memasuki masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang mencakup perubahan pada fisik, kognitif, dan psikososial, yang umumnya terjadi kira-kira pada usia 11 hingga 22 tahun.

2.3.2 Karakteristik Perkembangan Remaja

Menurut Santrock (2002) individu pada masa remaja dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik, biologis, lingkungan, dan pengalaman berinteraksi. Pengalaman-pengalaman dan tugas-tugas perkembangan masih muncul selama masa ini. Pada masa remaja relasi dengan orang tua mengalami perubahan, hubungan dengan teman sebaya semakin intim, dan kencan dilakukan untuk pertama kali, demikian pula penjajakan seksual dan mungkin hubungan seksual. Pemikiran-pemikiran remaja menjadi lebih abstrak dan idealistis. Begitu juga dengan kemunculan perubahan-perubahan biologis yang memicu peningkatan minat terhadap citra tubuh (body image). Berikut adalah penjelasan lebih jauh mengenai karakteristik perkembangan remaja:

2.3.2.1 Perkembangan Fisik

Masa remaja ditandai dengan munculnya pubertas yaitu proses yang pada akhirnya menghasilkan kematangan seksual dan fertilitas, suatu kemampuan untuk

melakukan reproduksi (Papalia, Olds, & Feldman, 2007). Pubertas merupakan periode kematangan fisik yang terjadi secara pesat terutama pada awal masa remaja yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal (Santrock, 2012).

Pubertas ditandai dengan kemunculan hormon yang tinggi. Hormon tersebut dibagi kedalam 2 kelas utama yaitu androgen (pada kelamin laki-laki) dan estrogen (pada kelamin perempuan). Testosteron merupakan hormon androgen yang berperan penting dalam perkembangan pubertas laki-laki sedangkan astradiol merupakan hormon estrogen yang berperan penting dalam perkembangan pubertas perempuan.

Testosteron berkaitan dengan sejumlah perubahan fisik pada anak laki-laki yang mencakup perkembangan alat kelamin eksternal, meningkatnya berat tubuh, dan perubahan suara (Goji dkk, dalam Santrock, 2012), serta berkaitan dengan hasrat dan aktivitas seksual (Cameron, dalam Santrock, 2012). Sedangkan meningkatnya estradiol memicu munculnya perkembangan payudara, rahim, dan perubahan pada skeletal atau rangka, namun kontribusi terhadap hasrat dan aktivitas seksual masih belum jelas pada perempuan.

Terjadinya kematangan pada organ reproduksi ketika masa remaja merupakan awal dimulainya menstruasi pada anak perempuan dan produksi sperma pada anak laki-laki. Ejakulasi pertama anak laki-laki atau disebut dengan spermarche rata-rata terjadi saat usia 13 tahun. Menstruasi pertama yang dialami oleh remaja perempuan disebut dengan menarche, umumnya terjadi pada usia 10-16 tahun (Papalia, Olds, & Feldman, 2009).

Dimensi psikologi dari pubertas pada masa remaja adalah kemunculan citra tubuh (body image). Para remaja menunjukkan perhatian lebih pada perubahan tubuh mereka, dan mengembangkan gambaran seperti apa tubuh mereka (Santrock, 2012).

Dalam masa remaja terjadi pula peningkatan perilaku berisiko atau risk-taking (Rao dkk, dalam Santrock, 2012). Menurut Steinberg dkk (dalam Santrock, 2012), sensation seeking meningkat di usia 10 sampai 15 tahun dan kemudian menurun atau tetap stabil di akhir masa remaja dan awal masa dewasa. Bahkan menurut Steinberg (dalam Santock, 2012), individu yang berusia 18 tahun lebih impulsif, memiliki orientasi masa depan yang rendah, dan lebih rentan terhadap perngaruh teman sebaya dari pada individu dewasa.

Menurut Steinberg (dalam Santock, 2012) hal yang dapat menjelaskan perilaku risk-taking pada remaja adalah perkembangan korteks prefrontal yang lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan amigdala, oleh karena itu orteks prefrontal yang terlibat dalam penalaran, pembuatan keputusan, dan kontrol diri belum berfungsi optimal dibandingkan dengan amigdala yang termasuk dalam struktur emosi sehingga remaja lebih sering bertindak berdasarkan dorongan emosi.

Peran orang tua, guru, dan figur yang bertanggung jawab lainnya juga penting dalam memonitor perilaku remaja secara efektif (Fang dkk, dalam Santrock, 2012). Menurut Johnson dkk (dalam Santrock, 2012), ketika remaja berada dalam situasi yang menggoda dan berbahaya namun orang tua tidak cukup memberikan pengawasan yang baik, kecenderung mereka untuk terlibat dalam perilaku berisiko akan tinggi, ketika hal itu bergabung dengan kemampuan regulasi diri remaja yang buruk maka dapat membuat mereka rentan terhadap sejumlah hasil negatif.

2.3.2.2 Perkembangan Kognitif

Menurut Piaget (dalam Santrock, 2012), para remaja dalam mengkontruksi dunianya menggunakan suatu skema. Skema adalah konsep mental atau kerangka kerja yang berguna dalam mengorganisir dan menginterpretasi informasi. Remaja menggunakan dan mengadaptasi skema melalui dua proses, asimilasi (penggabungan informasi baru dengan pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya), dan akomodasi (penyesuaian skema terhadap informasi baru).

Piaget juga mengemukakan remaja telah memasuki tahap perkembangan kognitif yang disebut formal operational stage, yang dikarakteristikan dengan munculnya pemikiran abstrak, idealistis, dan logis. Remaja mulai berpikir mengenai kemungkinan tentang masa depan dan terpesona dengan apa yang mungkin mereka capai. Ketika melakukan problem-solving, pemikiran remaja pada tahap ini lebih sistematis, dan individu mengembangkan hipotesis tentang bagaimana satu hal dapat terjadi (Santrock, 2003). Menurut Papalia, Olds, dan Feldman (2009), tahapan formal operational anak remaja rata-rata terjadi pada usia 11 tahun.

Pada saat remaja terjadi perubahan fungsi structural dan functional dalam memproses informasi. Perubahan structural meliputi meningkatkan pengetahuan deklaratif, prosedural, dan konseptual, serta meningkatnya kapasitas working memory.

Perubahan functional mencakup terjadinya kemajuan dalam penalaran deduktif (Papalia, Olds, & Feldman, 2009).

2.3.2.3 Perkembangan Emosi

Santrock (2012) mendefinisikan emosi sebagai suatu perasaan atau afek yang muncul ketika individu berada dalam situasi atau interaksi yang penting bagi individu, terutama bagi kesejahteraan diri individu, dicirikan dengan perilaku yang merefleksikan atau mengekspresikan kesenangan atau ketidaksenangan terhadap situasi atau interaksi yang sedang individu alami.

Masa remaja ini merupakan masa dimana turun naiknya emosi lebih sering muncul. Perubahan hormon dan pengalaman dari lingkungan terlibat dalam perubahan emosi pada masa remaja (Santrock, 2012).

Para remaja yang meningkatkan kemampuan kognitif dan kesadaran terhadap emosi lebih mampu menangani stres dan gejolak emosional secara efektif, namun ada pula remaja yang tidak mampu mengelola emosinya dengan efektif (Somerville dkk, dalam Santrock, 2012). Hal ini membuat individu menjadi mudah depresi dan marah, serta memiliki regulasi emosi yang buruk, dimana dapat mengarah pada berbagai masalah seperti kesulitan akademis, penggunaan obat-obatan, kenakalan remaja, dan gangguan makan (Santrock, 2012).

2.3.2.4 Perkembangan Psikososial

Pada Teori Erikson, usia remaja berada pada tahap identity versus identity confusion. Pada tahap ini remaja dihadapkan pada pilihan mengenai siapakah diri mereka, apakah mereka, dan hendak menuju kemana mereka dalam hidup. Remaja dihadapkan pada peran baru yang berkaitan dengan pekerjaan dan asmara (Santrock, 2012). Para remaja yang berhasil mengatasi krisis identitas diri akan mengembangkan fidelity, yakni memiliki loyalitas, keyakinan, atau rasa memiliki terhadap orang yang dicintai atau terhadap teman dan sahabat (Papalia, Olds, & Feldman, 2009).

Orang tua merupakan figur penting di dalam perkembangan identitas remaja. Para peneliti telah menemukan bahwa atmosfir keluarga seperti pengasuhan demokratis, individuality, connectedness, dan enabling behavior berhubungan dengan aspek positif dari identitas remaja (Santrock, 2012). Berdasarkan penjelasan Erikson (dalam Papalia,

Olds, & Feldman, 2009), identitas berfungsi untuk mengatasi tiga isu utama remaja: pilihan terhadap pekerjaan, pengadopsian nilai-nilai yang akan dijalankan dalam hidup, dan perkembangan identitas seksual yang memuaskan.

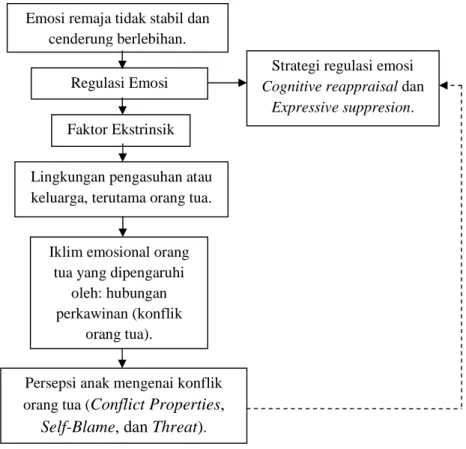

2.4 Kerangka Berpikir

Sumber : Olahan peneliti

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Pada masa remaja ini kondisi emosional individu cenderung tidak stabil bahkan ekstrim. Emosi negatif dalam kondisi yang ekstrim berkaitan dengan perilaku antisosial seperti kenakalan remaja. Berdasarkan penelitian Faridh (2008) perilaku kenakalan remaja erat kaitannya dengan kemampuan meregulasi emosi. Ada dua strategi yang

Emosi remaja tidak stabil dan cenderung berlebihan.

Regulasi Emosi Faktor Ekstrinsik

Lingkungan pengasuhan atau keluarga, terutama orang tua.

Iklim emosional orang tua yang dipengaruhi

oleh: hubungan perkawinan (konflik

orang tua).

Persepsi anak mengenai konflik orang tua (Conflict Properties,

Self-Blame, dan Threat).

Strategi regulasi emosi Cognitive reappraisal dan

digunakan individu untuk meregulasi emosi, yaitu cognitive reappraisal dan expressive suppression (John & Gross, 2003). Strategi expressive suppression melibatkan upaya untuk menghambat manifestasi atau perwujudan keadaan emosional internal sedangkan strategi cognitive reappraisal melibatkan pengubahan cara berpikir tentang situasi untuk mengatur dampak emosional dari suatu peristiwa (Gross, 2002).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana individu meregulasi emosi yaitu faktor dari dalam diri individu (instrinsik) dan faktor dari luar individu (ekstrinsik). Faktor ekstrinsik yang paling berpengaruh adalah lingkungan pengasuhan, terutama dari orangtua (Fox dan Calkins, 2003). Menurut Morris dkk (2007) terdapat tiga proses utama yang mendasari bagaimana orang tua dapat mempengaruhi regulasi emosi anaknya. Salah satu prosesnya melalui iklim emosional yang dimiliki orangtua yang dipengaruhi oleh hubungan perkawinan (Morris dkk, 2007).

Kualitas hubungan perkawinan dapat terkikis oleh adanya konflik (Grych & Fincham, 2001). Konflik orang tua yang terbuka yang dapat diamati dan dipersepsikan oleh anak dapat menimbulkan dampak pada regulasi emosi anak. Hal ini didukung oleh pernyataan Fincham dkk (seperti dikutip dalam Gong, 2013) bahwa konflik orang tua dapat mempengaruhi dan merubah kemampuan regulasi emosi anak, yang mana dampaknya dapat meluas hingga anak memasuki masa emerging adult. Berdasarkan hal tersebut, konflik orang tua yang dipersepsikan oleh anak mungkin dapat berkaitan dengan cara anak meregulasi emosinya.

Beberapa penelitian yang telah ada sebagian besar meneliti tentang hubungan antara persepsi mengenai konflik orang tua dengan regulasi emosi secara umum, bukan dengan strategi regulasi emosi secara spesifik yang mencakup cognitive reappraisal dan expressive suppresion, maka peneliti tertarik ingin mengetahui adakah hubungan yang signifikan antara persepsi mengenai konflik orang tua dengan strategi regulasi emosi pada remaja di DKI Jakarta.

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel (Kerlinger & Lee, 2000). Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari hipotesis nol ( ) dan hipotesis alternatif ( , yang dijabarkan sebagai berikut:

: Tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi mengenai konflik orang tua subskala conflict properties dengan strategi regulasi emosi cognitive reappraisal pada remaja di DKI Jakarta.

: Ada hubungan yang signifikan antara persepsi mengenai konflik orang tua subskala conflict properties dengan strategi regulasi emosi cognitive reappraisal pada remaja di DKI Jakarta.

: Tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi mengenai konflik orang tua subskala conflict properties dengan strategi regulasi emosi expressive suppression pada remaja di DKI Jakarta.

: Ada hubungan yang signifikan antara persepsi mengenai konflik orang tua subskala conflict properties dengan strategi regulasi emosi expressive suppression pada remaja di DKI Jakarta.

: Tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi mengenai konflik orang tua subskala self-blame dengan strategi regulasi emosi cognitive reappraisal pada remaja di DKI Jakarta.

: Ada hubungan yang signifikan antara persepsi mengenai konflik orang tua subskala self-blame dengan strategi regulasi emosi cognitive reappraisal pada remaja di DKI Jakarta.

: Tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi mengenai konflik orang tua subskala self-blame dengan strategi regulasi emosi expressive suppression pada remaja di DKI Jakarta.

: Ada hubungan yang signifikan antara persepsi mengenai konflik orang tua subskala self-blame dengan strategi regulasi emosi expressive suppression pada remaja di DKI Jakarta.

: Tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi mengenai konflik orang tua subskala threat dengan strategi regulasi emosi cognitive reappraisal pada remaja di DKI Jakarta.

: Ada hubungan yang signifikan antara persepsi mengenai konflik orang tua subskala threat dengan strategi regulasi emosi cognitive reappraisal pada remaja di DKI Jakarta.

: Tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi mengenai konflik orang tua subskala threat dengan strategi regulasi emosi expressive suppression pada remaja di DKI Jakarta.

: Ada hubungan yang signifikan antara persepsi mengenai konflik orang tua subskala threat dengan strategi regulasi emosi expressive suppression pada remaja di DKI Jakarta.