II. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 TPA Sampah dan Pembentukan Lindi

Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah merupakan suatu tempat pembuangan sampah bagi penduduk kota. Setiap hari berbagai jenis sampah penduduk diangkut dari bak-bak sampah yang terdapat di kota, kemudian ditumpuk di TPA. Beberapa bahan organik yang ada di TPA sampah yang bersifat mudah urai (biodegradable) umumnya tidak stabil dan cepat menjadi busuk karena mengalami proses degradasi menghasilkan zat-zat hara, zat-zat kimia toksik dan bahan-bahan organik sederhana, selanjutnya akan menimbulkan bau yang menyengat dan mengganggu (Samorn et al., 2002).

Lindi terbentuk di setiap lokasi pembuangan sampah (Biehler dan Hagele, 1995). Pembentukan lindi merupakan hasil dari infiltrasi dan perkolasi (perembesan air dalam tanah) dari air hujan, air tanah, air limpasan atau air banjir yang menuju dan melalui lokasi pembuangan sampah (Nemerow dan Dasgupta, 1991).

Lindi memiliki karakteristik tertentu, hal ini disebabkan limbah yang dibuang pada lokasi pembuangan sampah berasal dari berbagai sumber yang berbeda dengan tipe limbah yang berbeda pula. Menurut Fadel et al. (1997), komposisi lindi tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik sampah (organik, anorganik), tetapi juga mudah-tidaknya penguraian (larut/tidak larut), kondisi tumpukan sampah (suhu, pH, kelembaban, umur), karakteristik sumber air (kuantitas dan kualitas air yang dipengaruhi iklim dan hidrogeologi), komposisi tanah penutup, ketersediaan nutrien dan mikroba, serta kehadiran inhibitor.

Iklim merupakan faktor penting yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas lindi. Hujan menjadi fase transport untuk pencucian dan migrasi kontaminan dari tumpukan sampah dan memberikan kelembaban yang dibutuhkan untuk aktivitas biologis. Demikian halnya dengan umur tumpukan sampah, juga mempengaruhi kualitas lindi dan gas yang terbentuk. Perubahan kualitas lindi dan gas menjadi parameter utama untuk mengetahui tingkat stabilisasi tumpukan sampah (Pohland dan Harper, 1985).

2.2 Karakteristik Lindi

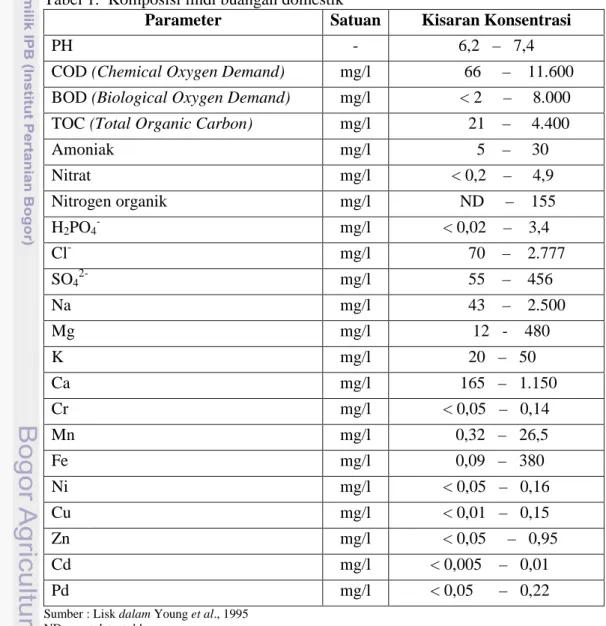

Lindi mengandung bahan organik, bahan anorganik dan bakteri patogen (Garnasih, 2009). Bahan organik yang terdapat pada lindi diindikasikan dengan nilai BOD dan COD (Qasim, 1994). Beberapa hara tanaman, baik berupa hara makro seperti: nitrat (NO3-), amonium (diindikasikasikan oleh NH3), phosfat (PO43-), kalium

(K), kalsium (Ca), magnesium (Mg) dan Sulfat (SO42-); hara mikro seperti : besi (Fe),

mangan (Mn), tembaga (Cu) dan seng (Zn) ditemukan di dalam lindi. Sedangkan bakteri patogen yang umumnya diindikasikan oleh nilai E. coli juga terdapat pada lindi. Nilai dari parameter pencemar tersebut disajikan pada Tabel 1, 2 dan 3.

Tabel 1. Komposisi lindi buangan domestik

Parameter Satuan Kisaran Konsentrasi

PH - 6,2 – 7,4

COD (Chemical Oxygen Demand) mg/l 66 – 11.600

BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l < 2 – 8.000

TOC (Total Organic Carbon) mg/l 21 – 4.400

Amoniak mg/l 5 – 30 Nitrat mg/l < 0,2 – 4,9 Nitrogen organik mg/l ND – 155 H2PO4- mg/l < 0,02 – 3,4 Cl- mg/l 70 – 2.777 SO42- mg/l 55 – 456 Na mg/l 43 – 2.500 Mg mg/l 12 - 480 K mg/l 20 – 50 Ca mg/l 165 – 1.150 Cr mg/l < 0,05 – 0,14 Mn mg/l 0,32 – 26,5 Fe mg/l 0,09 – 380 Ni mg/l < 0,05 – 0,16 Cu mg/l < 0,01 – 0,15 Zn mg/l < 0,05 – 0,95 Cd mg/l < 0,005 – 0,01 Pd mg/l < 0,05 – 0,22

Sumber : Lisk dalam Young et al., 1995 ND = not detectable

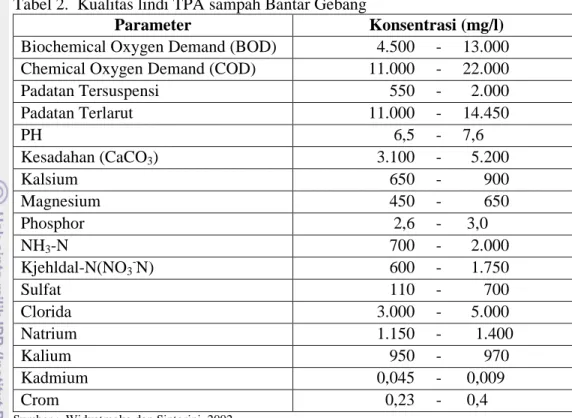

Tabel 2. Kualitas lindi TPA sampah Bantar Gebang

Parameter Konsentrasi (mg/l)

Biochemical Oxygen Demand (BOD) 4.500 - 13.000

Chemical Oxygen Demand (COD) 11.000 - 22.000

Padatan Tersuspensi 550 - 2.000 Padatan Terlarut 11.000 - 14.450 PH 6,5 - 7,6 Kesadahan (CaCO3) 3.100 - 5.200 Kalsium 650 - 900 Magnesium 450 - 650 Phosphor 2,6 - 3,0 NH3-N 700 - 2.000 Kjehldal-N(NO3-N) 600 - 1.750 Sulfat 110 - 700 Clorida 3.000 - 5.000 Natrium 1.150 - 1.400 Kalium 950 - 970 Kadmium 0,045 - 0,009 Crom 0,23 - 0,4

Sumber : Widyatmoko dan Sintorini, 2002

Tabel 3. Hasil pengukuran kualitas lindi TPA sampah Galuga di Bogor Parameter Satuan Stasiun Pengamatan Baku Mutu*) Kolam Lindi 1 Kolam Lindi 2 Sawah Fisika 1. Kekeruhan NTU 0,05 0,95 0,62 (-) 2. Warna Pt.Co 62 48 23 (-) 3. Padatan Tersuspensi mg/l 250 1980 1990 400

4. Odour/bau Visual bau tb tb (-)

Kimia 1. pH - 7,67 6,50 8,83 5 – 9 2. COD mg/l 880,23 628,80 670,72 100 3. BOD5 mg/l 305 260 255 12 4. Nitrit (NO2 -N) mg/l 0,004 0,004 0,004 (-) 5. Nitrat (NO3-N) mg/l 0,068 0,033 0,014 20 6. Mangan (Mn) mg/l 0,016 0,008 0,015 (-) 7. Tembaga (Cu) mg/l 0,053 0,097 0,091 0,2 8. Kadmium (Cd) mg/l 0,032 0,057 0,050 0,01 9. Timah Hitam (Pb) mg/l 0,015 0,009 0,011 1 10. Sulfat (SO4) mg/l 13,597 12,217 9,344 (-) Mikrobiologi 1. E. coli MPN/100 ml 35.000 40.000 20.000 10.000

Sumber : DKP Kota Bogor (2003)

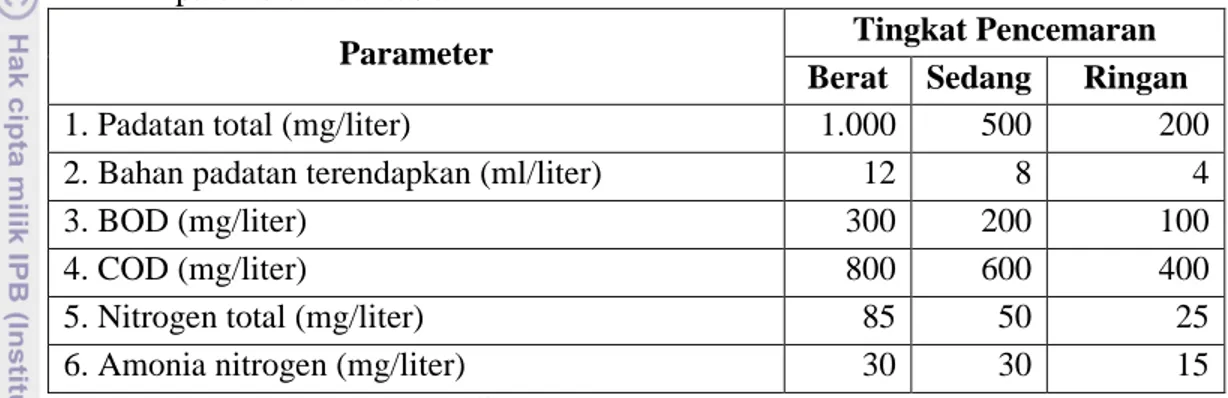

Hubungan antara komposisi beberapa bahan pencemar dalam air limbah domestik dengan tingkat pencemaran disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan klasifikasi tingkat pencemaran seperti yang terdapat pada tabel tersebut dan apabila BOD dan COD yang dijadikan acuannya, maka TPA sampah Galuga di Bogor termasuk TPA sampah dengan tingkat pencemaran berat.

Tabel 4. Klasifikasi tingkat pencemaran dari limbah domestik berdasarkan beberapa parameter kualitas air

Parameter Tingkat Pencemaran

Berat Sedang Ringan

1. Padatan total (mg/liter) 1.000 500 200

2. Bahan padatan terendapkan (ml/liter) 12 8 4

3. BOD (mg/liter) 300 200 100

4. COD (mg/liter) 800 600 400

5. Nitrogen total (mg/liter) 85 50 25

6. Amonia nitrogen (mg/liter) 30 30 15

Sumber : Rump dan Krist (1992 dalam Effendi, 2003)

Beberapa bahan pencemar yang terdapat dalam lindi seperti BOD, COD, bahan anorganik dan bakteri patogen.

2.2.1 BOD dan COD

BOD dan COD merupakan indikator keberadaan bahan organik dalam lindi dan kedua parameter ini merupakan komponen terbesar dalam lindi (Qasim, 1994). Menurut Manik (2007), BOD merupakan banyaknya oksigen yang diperlukan oleh bakteri untuk menguraikan atau mengoksidasikan bahan organik dalam 1 liter air limbah selama pemeraman (5 x 24 jam pada suhu 20oC). COD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan oksidator untuk mengoksidasi bahan/zat organik dalam 1 liter air limbah. Nilai COD biasanya lebih tinggi dari nilai BOD karena bahan yang stabil (tidak terurai) dalam uji BOD dapat dioksidasi dalam uji COD.

Keberadaan bahan organik yang tinggi dalam lingkungan perairan dapat menimbulkan masalah berupa bau, warna dan rasa. Dalam suasana anaerobik (kekurangan oksigen), degradasi bahan organik dapat menghasilkan gas-gas (NH3,

2.2.2 Bahan Anorganik

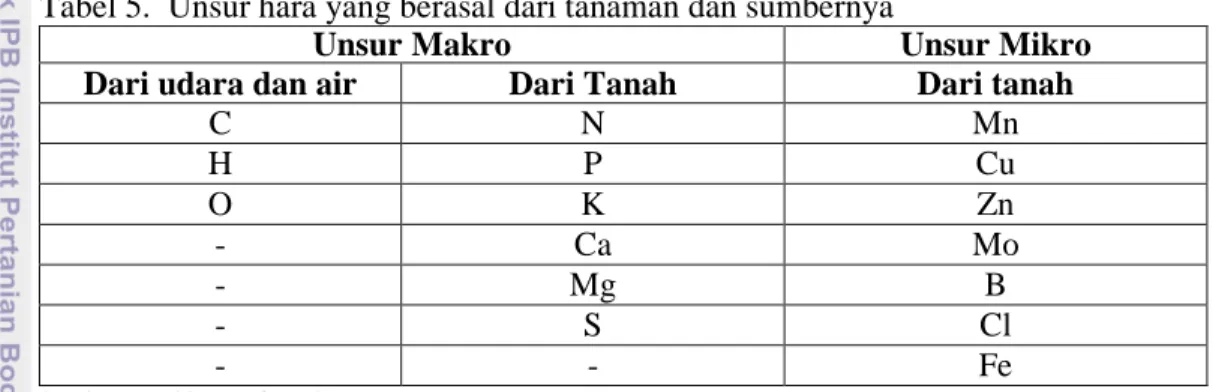

Bahan anorganik yang terdapat dalam lindi dapat berupa kation dan anion. Kation atau anion tersebut dapat berguna/tidak berguna sebagai hara tanaman. Zat hara yang terdapat dalam lindi, selain berasal dari hasil pembilasan bahan sampah yang berasal dari industri, juga dapat berasal dari proses pelapukan bahan sampah yang mudah urai (jaringan tanaman maupun hewan) karena di dalam jaringan tanaman dan hewan juga terdapat unsur yang diambil dari tanah dan akan kembali ke lingkungan melalui proses perombakan jaringan tanaman atau hewan tersebut. Menurut Hakim et al. (1986), sekitar 0,5 atau hingga 6% jaringan tanaman berupa unsur yang diambil dari tanah.

Tabel 5. Unsur hara yang berasal dari tanaman dan sumbernya

Unsur Makro Unsur Mikro

Dari udara dan air Dari Tanah Dari tanah

C N Mn H P Cu O K Zn - Ca Mo - Mg B - S Cl - - Fe

Sumber : Hakim et al. (1986)

Logam berat dapat berada di TPA sampah karena bahan tersebut diperlukan untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia seperti untuk membuat peralatan. Keberadaannya di lingkungan harus dihindari karena apabila logam berat masuk ke dalam rantai makanan dalam kadar tertentu dapat mengganggu kesehatan. Diana (1992) mendapatkan dari hasil penelitiannya bahwa pada lumpur air sampah yang terdapat di TPA sampah Bantar Gebang didapati kandungan logam berat, seperti disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kandungan logam berat dalam lumpur TPA sampah Bantar Gebang

No. Parameter Statiun Pengamatan

1 2 7 1. Fe (mg/l) 10,83 10474,72 20,26 2. Pb (mg/l) ttd 17,087 0,015 3. Cr (mg/l) 0,009 4,976 0,015 4. Cu (mg/l) 0,00025 20,072 0,00945 5. Cd (mg/l) 0,0034 0,301 0,003 Sumber : Diana (1992)

Beberapa logam yang sering dijumpai dalam lindi adalah Cu, Zn, Mn, Fe yang merupakan hara mikro essensial dan Pb, Cd, Cr yang merupakan hara mikro non essensial bagi tanaman. Logam-logam tersebut dapat mengendap pada pH tertentu atau setelah mengalami oksidasi. Logam-logam tersebut juga dapat membentuk zat yang mudah mengendap bila berikatan dengan bahan lain. Beberapa kegunaan dan akibat yang ditimbulkan oleh logam tersebut pada lingkungan dan manusia sebagai berikut :

1. Tembaga (Cu)

Tembaga banyak digunakan pada pabrik yang memproduksi alat-alat listrik, gelas dan zat warna yang biasanya bercampur dengan logam lain sebagai alloy. Selain itu, tembaga juga banyak digunakan untuk bidang pertanian yakni sebagai campuran untuk fungisida dan moluskisida. Logam ini dapat menyebabkan gastro enteritis, shock dan kematian (Darmono, 2001).

2. Seng (Zn)

Seng banyak digunakan dalam produksi logam campuran, misalnya : perunggu, loyang dan kuningan. Logam ini dapat menyebabkan pembentukan tulang yang abnormal (Darmono, 1995).

3. Mangan (Mn)

Mangan biasa digunakan dalam industri baterai. Akibat yang ditimbulkannnya dapat mempengaruhi metabolisme pembentukan Hb (Darmono,1995).

4. Besi (Fe)

Besi banyak digunakan dalam industri bahan celupan dan tekstil (Eckenfelder, 1989). Logam ini dapat menyebabkan gangguan mental (Darmono, 2001).

5. Timbal (Pb)

Timbal banyak digunakan untuk aki, baterai, produksi logam, kimia, listrik, pigmen dan cat, sedangkan akibat yang ditimbulkannya, diantaranya dapat menghambat sistem pembentukan Hb (Darmono, 2001).

6. Kadmium (Cd)

Kadmium banyak digunakan untuk pelapis logam, cat/pigmen, pembuatan PVC atau plastik, juga untuk pembuatan baterai/aki; sedangkan akibat yang dapat ditimbulkannya yaitu menyebabkan keracunan pada manusia dan kerapuhan tulang (Darmono, 2001).

7. Crom (Cr)

Crom banyak digunakan sebagai bahan pelapis pada bermacam-macam peralatan. logam ini dapat menyebabkan kanker paru-paru (Palar, 2004).

2.2.3 Bakteri Patogen

Bakteri patogen yang biasanya disebarkan melalui air limbah adalah bakteri yang menyebabkan penyakit diare, disentri, kolera, atau tifus (Perpamsi-ITB, 1989). Bakteri-bakteri tersebut tumbuh dalam suasana yang cocok bagi dirinya yaitu usus manusia dan hewan berdarah panas. Oleh karena jumlah penderita dan pengidap dibandingkan keseluruhan populasi yang ada sangat kecil, maka secara teknis penelusuran bakteri patogen secara langsung sangat sulit dilakukan karena konsentrasinya yang rendah (Santika, 1984). Oleh karena itu, untuk menduga keberadaan bakteri patogen dalam lindi diperlukan bakteri indikator untuk menduga terdapatnya bakteri patogen ataupun tidak. Sebagai indikatornya digunakan bakteri E. coli. Pemilihan bakteri E. coli sebagai bakteri indikator didasarkan pada beberapa hal, yaitu bakteri E. coli terdapat pada tinja dalam jumlah yang besar; E. coli hidup secara komensalisme dengan bakteri patogen; bakteri tersebut dapat dihitung dengan mudah dan hasilnya dapat dipercaya; dan tidak dapat tumbuh di luar tubuh, kecuali di dalam media biakan bakteri.

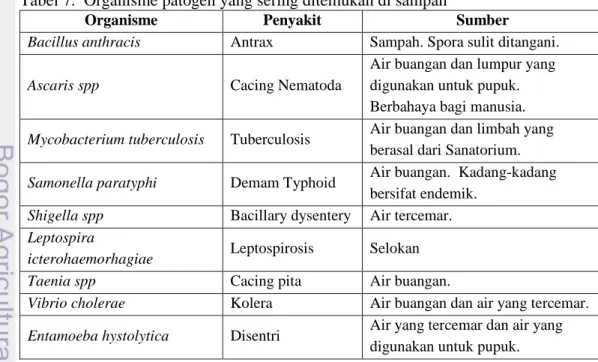

Tabel 7. Organisme patogen yang sering ditemukan di sampah

Organisme Penyakit Sumber

Bacillus anthracis Antrax Sampah. Spora sulit ditangani.

Ascaris spp Cacing Nematoda

Air buangan dan lumpur yang digunakan untuk pupuk. Berbahaya bagi manusia.

Mycobacterium tuberculosis Tuberculosis Air buangan dan limbah yang

berasal dari Sanatorium.

Samonella paratyphi Demam Typhoid Air buangan. Kadang-kadang

bersifat endemik.

Shigella spp Bacillary dysentery Air tercemar.

Leptospira

icterohaemorhagiae Leptospirosis Selokan

Taenia spp Cacing pita Air buangan.

Vibrio cholerae Kolera Air buangan dan air yang tercemar.

Entamoeba hystolytica Disentri Air yang tercemar dan air yang

digunakan untuk pupuk. Sumber : Hawkes, 1971 dalam Tso et al., 1990.

2.2.4 Total Dissolve Solid, Total Suspended Solid dan Padatan Mengendap

Air buangan seringkali mengandung padatan terlarut yang tidak dapat diidentifikasi secara visual dengan indera biasa. Selain itu, pada air buangan juga mengandung bahan tersuspensi yang tetap melayang dalam air dan bahan yang mudah mengendap yang langsung dapat diidentifikasi secara visual dengan indera biasa. Jumlah padatan terlarut dapat diindikasikan oleh nilai total Dissolve Solid (TDS) dan jumlah padatan tersuspensi dapat diindikasikan oleh nilai total padatan tersuspensi (Total Suspended Solid) (TSS). Keduanya dapat diukur dengan cara gravimetrik. Jumlah padatan mengendap dapat diukur dalam satuan ml/volume dengan menggunakan tabung imhoff (Santika, 1984).

Bahan padatan terlarut dapat berupa bahan organik atau anorganik baik berupa kation atau anion terlarut yang tidak tersaring dengan kertas saring milipore berukuran pori 0,45 µm (Oram, 2010). Beberapa bahan anorganik yang merupakan padatan terlarut yang mempengaruhi nilai TDS, seperti: Timbal (Pb), Kadmium (Cd), Kromium (Cr), garam Magnesium maupun Kalsium (Effendi, 2003). Tampilan air yang memiliki TDS tinggi seringkali tidak merubah warna air. Air tetap kelihatan jernih, namun rasa menjadi berbeda. Nilai TDS yang tinggi dapat mengganggu biota perairan seperti ikan, karena keberadaan bahan padatan terlarut dalam jumlah yang tinggi dapat menjadi racun bagi ikan. Oleh karenanya, analisis total padatan terlarut sering digunakan sebagai uji indikator untuk menentukan kualitas umum dari air. Nilai total padatan terlarut mewakili jumlah ion yang terdapat dalam air (Fardiaz, 1992).

Padatan tersuspensi adalah bahan-bahan yang tertahan pada saringan milipore dengan diameter pori 0,45 µm. Bahan-bahan tersebut terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad renik. Keberadaan bahan-bahan ini menyebabkan kekeruhan hingga dapat menghambat laju fotosintesis fitoplankton yang merupakan produktivitas primer perairan yang selanjutnya dapat mengganggu keseluruhan rantai makanan (Nasution, 2008). Padatan tersuspensi dapat mempengaruhi biota perairan melalui 2 cara. Pertama, padatan tersuspensi dapat menghalangi penetrasi cahaya ke dalam badan air. Hal ini akan mengurangi pasokan oksigen terlarut dalam badan air. Kedua, padatan telarut yang tinggi dapat mengganggu biota perairan seperti ikan karena bahan ini tersaring oleh insang (Fardiaz, 1992).

Padatan mengendap merupakan bahan padatan yang dapat langsung mengendap jika air tidak terganggu untuk beberapa saat. Bahan yang mudah mengendap ini terdiri dari partikel-partikel padatan yang mempunyai ukuran besar dan berat sehingga dapat mengendap dengan sendirinya karena gravitasi. Padatan mengendap dapat menimbulkan pendangkalan pada badan-badan air yang selanjutnya dapat berpengaruh pada berkurangnya fungsi badan air (Nasution, 2008).

2.3 Pengaruh Lindi terhadap Lingkungan

Apabila lindi yang berasal dari TPA sampah masuk ke badan-badan air akan mengakibatkan pencemaran pada badan-badan air tersebut yang ditandai dengan perubahan kualitas air sungai dan selanjutnya dapat mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat di sekitar TPA sampah yang memanfaatkan air yang sudah tercemar untuk kehidupan sehari-harinya (Garnasih, 2009). Beberapa gangguan akibat pencemaran yang disebabkan air limbah diuraikan di bawah ini.

2.3.1 Gangguan terhadap Kesehatan

Lindi dapat berfungsi sebagai pembawa penyakit karena di dalamnya sering didapatkan bakteri patogen yang berasal dari sampah (Mulia, 2005). Menurut Dinas Kesehatan Kota Bekasi (2000 dalam Suganda, 2003), jenis penyakit dengan frekuensi lebih tinggi yang ditemukan pada masyarakat di sekitar TPA sampah Bantar Gebang adalah ISPA, kulit dan gastritis. Penyakit-penyakit tersebut dapat disebarluaskan melalui lindi yang telah terkontaminasi oleh bakteri patogen sebagai akibat lindi yang masuk ke badan-badan air di sekitar TPA sampah belum/kurang mendapatkan perlakuan yang memadai.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sumur milik penduduk yang berada di sekitar TPA Sampah Putri Cempo Surakarta mengandung jumlah E. coli di atas baku mutu (Wahjuni, 1996). Demikian halnya dengan sampel air yang diambil dari areal persawahan di sekitar TPA sampah milik Pemda Kota Bogor, juga mengandung E. coli di atas baku mutu (DKP Kota Bogor, 2003). Kenyataan ini menunjukkan bahwa lindi yang dialirkan ke lingkungan telah menjadi sumber penyebar penyakit yang berasal dari sampah.

2.3.2 Gangguan terhadap Kehidupan Biotik

Zat pencemar yang ada di dalam lindi dapat menyebabkan menurunnya kadar oksigen yang terlarut mengakibatkan kehidupan di dalam air yang membutuhkan oksigen akan terganggu, selanjutnya dapat mengurangi perkembangannya bahkan

dapat menyebabkan kematian. Kematian juga dapat disebabkan oleh adanya zat beracun yang terdapat dalam lindi. Selain menyebabkan kematian ikan-ikan dan bakteri-bakteri, polutan yang terdapat dalam lindi juga dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. Kematian bakteri dapat menyebabkan proses penjernihan sendiri (self purification) menjadi terhambat. Akibat selanjutnya adalah air limbah akan sulit untuk diuraikan (Sugiharto, 1987).

2.3.3 Gangguan terhadap Keindahan dan Kenyamanan

Bau dapat disebabkan oleh hidrogen sulfida yang dihasilkan dari proses pembusukan bahan organik secara anaerobik, sedangkan gangguan warna dan rasa dapat disebabkan oleh senyawa organik (Effendi, 2003). Beberapa bau lainnya yang berasal dari sampah adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Katagori bau pada sampah

Senyawa Formula Kualitas Bau

Amin CH3NH2(CH3)3N amis

Amoniak NH3 amoniak

Diamin NH2(CH2)5NH2 daging busuk

Hydrogen Sulfida H2S telur busuk

Organik Sulfida (CH3)2S.CH3SCH3 kubis busuk

Mercaptan CH3SH.CH3(CH2)3SH bau seperti musang

Skatole C8H5NHCH3 tinja

(Moncieff, 1987 dalam Tso et al., 1990)

2.3.4 Gangguan terhadap Benda

Kerusakan pada benda dapat disebabkan oleh keberadaan gas karbondioksida dalam air limbah karena gas ini bersifat korosif, dapat mempercepat proses terjadinya karat pada benda yang terbuat dari besi yang akhirnya dapat menimbulkan kebocoran. Selain itu, keberadaan lemak pada air limbah juga dapat menimbulkan masalah karena pada suhu tinggi berbentuk cair, namun dalam suhu normal akan menggumpal pada saluran pipa-pipa (Sugiharto, 1987).

2.4 Pengolahan Air Limbah

Pengolahan air limbah bertujuan untuk menghilangkan bahan-bahan tersuspensi terapung, menurunkan bahan organik biodegradable serta mengurangi organisme patogen. Pengolahan dapat dilakukan secara alamiah maupun dengan bantuan peralatan (Manik, 2005). Setiap metode pengolahan limbah menghasilkan efluen dengan kualitas tertentu. Untuk menentukan efektivitas dari suatu metode pengolahan limbah cair didasarkan pada kualitas efluen yang diinginkan.

Mara dan Cairncross (1994) mengemukakan bahwa sistem pengolahan air limbah yang ideal harus memenuhi kriteria-kriteria berikut ini :

1. Kesehatan.

Sistem harus mempunyai kemampuan bakterisida yang tinggi terhadap mikroorganisme patogen.

2. Guna ulang.

Sistem harus menghasilkan produk yang aman untuk digunakan kembali, terutama dalam akuakultur dan agrikultur.

3. Ekologis.

Apabila tidak digunakan lagi, maka limbah cair yang dibuang ke lingkungan agar dijaga tidak melebihi kemampuan alam untuk pemurnian diri sendiri.

4. Kenyamanan.

Bau yang ditimbulkan harus di bawah batas ambang yang diperkenankan. 5. Kultural.

6. Metode yang dipilih dalam pengumpulan, pengolahan dan penggunaan kembali harus dapat diterima oleh budaya masyarakat setempat.

7. Operasional.

Ketrampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem pengolahan harus dapat disediakan secara lokal dengan hanya sedikit tambahan latihan.

8. Biaya.

Menurut Subiyanto (2000), dalam pengelolaan air limbah, tidak ada aturan yang pasti mengenai jenis pengolahan yang harus mendahului dibanding jenis pengolahan lainnya. Semuanya tergantung pada keadaan khusus dalam setiap kasus dan tujuan pengolahan. Informasi yang dibutuhkan sebelum memilih instalasi pengolahan limbah adalah : (1) informasi tentang kualitas dan kuantitas limbah, dan (2) informasi tentang baku mutu.

Penghilangan polutan dari air limbah dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya melalui pemberian udara (aerasi) ke dalam air limbah maupun melalui proses penyaringan menggunakan zeolit. Siregar (2005) mengemukakan bahwa pengolahan aerasi bertujuan untuk membersihkan zat-zat organik/mentransformasi zat-zat organik menjadi bentuk yang kurang berbahaya. Perubahan zat-zat organik yang terlarut menjadi zat-zat partikulta (koloni bakteri) dapat dihilangkan dengan tahapan proses selanjutnya, biasanya melalui sedimentasi atau filtrasi. Oleh karena

itu, proses aerasi hanya merupakan tahapan tersendiri di dalam rantai proses pengolahan yang modern. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) biasanya memiliki lebih dari satu proses pengolahan.

Filtrasi (penyaringan) guna menurunkan polutan dari air limbah dapat dilakukan menggunakan zeolit. Menurut Sutarti dan Rahmawati (1994), zeolit mampu menghilangkan kekeruhan, menurunkan kandungan bahan kimia dan menurunkan jumlah bakteri patogen. Ketiga hal tersebut dapat terjadi karena selama proses, di dalam media filter terjadi peristiwa-peristiwa: mekanis, penjerapan, metabolisme secara biologis dan pertukaran ion.

Proses penghilangan polutan melalui sistim aerasi umumnya menghasilkan partikulat dan bahan organik koloid berupa gumpalan lumpur. Untuk mengendapkannya memerlukan waktu 20 – 30 menit (Jenie dan Rahayu, 1990). Menurut Sugiharto (1987), kebutuhan udara dalam proses aerasi adalah sebesar 123 m3tiap kg BOD.

2.4.1 Pengolahan Aerasi

Proses aerasi merupakan proses penambahan gas oksigen yang berasal dari udara ke dalam air limbah dengan tujuan untuk menghilangkan bahan organik maupun bau yang disebabkan oleh senyawa hasil penguraian zat organik yang terjadi secara anaerobik, misalnya NH3,H2S dan CH4. Dasar perencanaannya bersumber dari

pengertian aktivitas metabolisme (biokimia) mikroorganisme. Pengertian proses biokimia itu sendiri adalah penggunaan enzim mikroorganisme untuk mengubah bahan makanan/substrat (biodegradable carbon), demi berlangsungnya sintesis sel dan pertumbuhan mikroorganisme tersebut (Metcalf dan Eddy, 2003). Lebih jauh lagi dikemukakan bahwa prinsip aplikasi dari proses pengolahan dengan cara ini adalah : (1) pengurangan bahan organik berkarbon (carboneous organic matter) dalam air limbah, yang biasanya diukur dengan parameter BOD (biological organic demand), TOC (total organic chemical) atau COD (chemical organic demand); (2) Nitrifikasi; dan (3) Stabilisasi limbah.

Qasim (1994) mengemukakan bahwa hal yang diperlukan secara mendasar dari proses aerasi adalah :

1. Keberadaan mikroorganisme;

2. Kontak (hubungan) yang baik antara mikroorganisme dengan limbah cair; 3. Ketersediaan oksigen;

4. Ketersediaan nutrien; dan

5. Pemeliharaan kondisi lingkungan lainnya seperti : suhu, pH dan lainnya.

Tempat berlangsungnya proses biokimia (bioproses) sering diistilahkan dengan ”reaktor”. Ada dua macam reaktor, yakni reaktor alami dan buatan. Reaktor alami yang terjadi dalam periode waktu lama seperti sungai atau danau, dan reaktor alami yang terjadi secara spontan sesudah turun hujan seperti genangan atau kolam. Sedangkan tempat berlangsungnya proses biokimia buatan manusia dapat didesain untuk proses fermentasi maupun aktivated sludge (Wisjnuprapto, 1995).

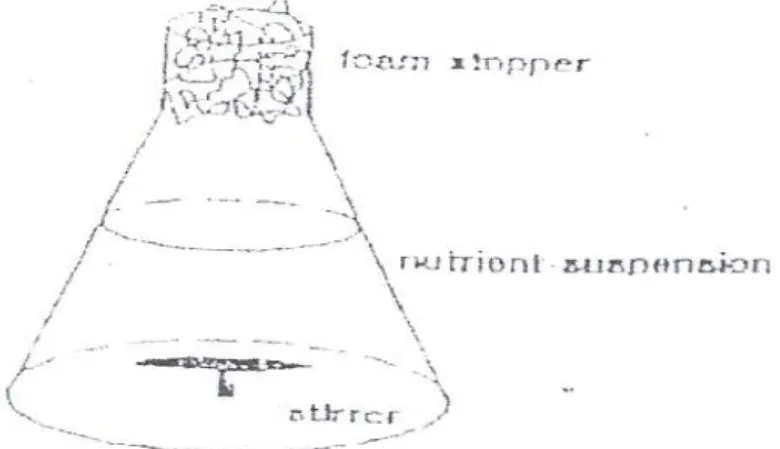

Berdasarkan sistim pengolahannya, reaktor terbagi menjadi dua, reaktor sistim batch (RB) yang bersifat tertutup dan reaktor sistim kontinyu yang bersifat terbuka yang memungkinkan limbah cair yang akan diproses dapat masuk ke dalam tangki dan efluen yang dihasilkan dapat dikeluarkan selama proses pengolahan berlangsung. Pada reaktor sistim batch, bahan yang diproses dapat tercampur sempurna. RB mengandung nutrien dalam suspensi tertentu. Tidak ada material yang ditambahkan ke dalam atau dihilangkan dari reaktor. Pada sistem ini, nutrien akan menjadi habis dan pertumbuhan menjadi terbatas. Lingkungan RB dapat dikarakterisasikan sebagai lingkungan yang berubah secara kontinyu. Di lingkungan RB, konsentrasi nutrien, dan massa sel berbeda dari satu saat ke saat lainnya (Wisjnuprapto, 1995). Reaktor jenis ini menjadi sangat sesuai apabila produk dari bioproses akan dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Secara visual, reaktor sistim batch disajikan pada Gambar 2 dan pola pertumbuhan bakteri disajikan pada Gambar 3.

Gambar 2. Reaktor sistem batch (Wisnujprapto, 1995)

Gambar 3. Kurva pertumbuhan bakteri (Metcalf & Eddy, 2003)

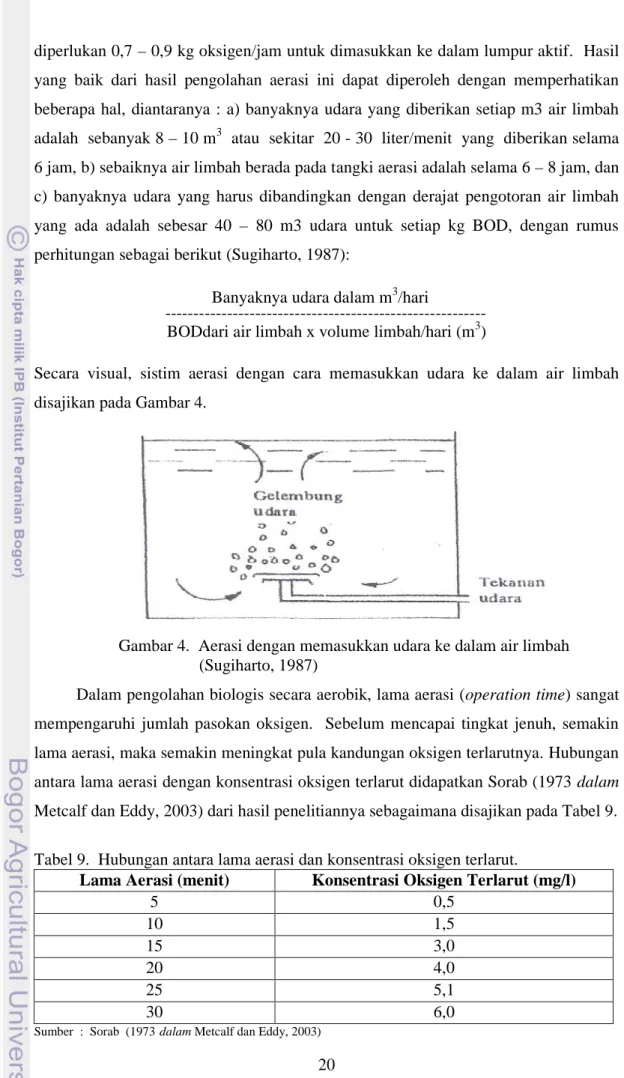

Salah satu upaya untuk menambahkan oksigen ke dalam air limbah dapat dilakukan dengan memasukkan udara ke dalam air limbah. Proses memasukkan udara atau oksigen murni ke dalam air limbah dapat dilakukan dengan menggunakan benda porous atau “nozzle”. Apabila “nozzle” diletakkan di tengah-tengah, maka akan meningkatkan kecepatan gelembung udara tersebut berkontak dengan air limbah sehingga proses pemberian oksigen akan berjalan lebih cepat. Oleh karena itu, biasanya “nozzle” diletakkan pada dasar bak aerasi. Udara yang dimasukkan berasal dari udara luar yang dipompakan ke dalam air limbah oleh pompa tekan. Di dalam bak aerasi, bakteri aerob akan memakan bahan organik dengan bantuan O2. Upaya

penyediaan oksigen ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan lingkungan sehingga bakteri pemakan bahan organik dapat tumbuh dan berbiak dengan baik dan terjamin kelangsungan hidupnya. Pengalaman menunjukkan bahwa 43 – 123 m3udara diperlukan untuk menguraikan 1 kg BOD atau bila menggunakan aerator mekanik

diperlukan 0,7 – 0,9 kg oksigen/jam untuk dimasukkan ke dalam lumpur aktif. Hasil yang baik dari hasil pengolahan aerasi ini dapat diperoleh dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya : a) banyaknya udara yang diberikan setiap m3 air limbah adalah sebanyak 8 – 10 m3 atau sekitar 20 - 30 liter/menit yang diberikan selama 6 jam, b) sebaiknya air limbah berada pada tangki aerasi adalah selama 6 – 8 jam, dan c) banyaknya udara yang harus dibandingkan dengan derajat pengotoran air limbah yang ada adalah sebesar 40 – 80 m3 udara untuk setiap kg BOD, dengan rumus perhitungan sebagai berikut (Sugiharto, 1987):

Banyaknya udara dalam m3/hari

---BODdari air limbah x volume limbah/hari (m3)

Secara visual, sistim aerasi dengan cara memasukkan udara ke dalam air limbah disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4. Aerasi dengan memasukkan udara ke dalam air limbah (Sugiharto, 1987)

Dalam pengolahan biologis secara aerobik, lama aerasi (operation time) sangat mempengaruhi jumlah pasokan oksigen. Sebelum mencapai tingkat jenuh, semakin lama aerasi, maka semakin meningkat pula kandungan oksigen terlarutnya. Hubungan antara lama aerasi dengan konsentrasi oksigen terlarut didapatkan Sorab (1973 dalam Metcalf dan Eddy, 2003) dari hasil penelitiannya sebagaimana disajikan pada Tabel 9. Tabel 9. Hubungan antara lama aerasi dan konsentrasi oksigen terlarut.

Lama Aerasi (menit) Konsentrasi Oksigen Terlarut (mg/l)

5 0,5 10 1,5 15 3,0 20 4,0 25 5,1 30 6,0

Pada pengolahan secara aerobik, oksigen digunakan oleh bakteri aerob untuk mengoksidasi limbah dalam rangka memperoleh energi yang cukup demi kelangsungan hidupnya. Energi yang diperoleh dari proses tersebut memungkinkan bakteri untuk mensintesis molekul kompleks yang terdiri dari protein dan polisakarida untuk kemudian membentuk sel baru. Metabolisme bakteri terjadi dalam dua tahapan, yaitu katabolisme (perombakan) untuk mendapatkan energi dan anabolisme (pembentukan) untuk sintesis (Sempurna, 2010). Satu pertiga dari BOD digunakan untuk reaksi katabolisme, sedangkan dua pertiganya digunakan untuk reaksi anabolisme. Secara umum reaksi yang terjadi antara air limbah dan oksigen dengan bantuan bakteri adalah sebagai berikut (Mara, 1976) :

Katabolisme : CxHyOzN + O2 → CO2 + H2O + NH3 + energi

Anabolisme : CxHyOzN + energi ---> C5H7NO2

(sel baru)

Termasuk bagian yang penting dari reaksi katabolisme adalah reaksi autolisis : C5H7NO2 + O2 ---> 5 CO2 + NH3 + 2 H2O + energi

(sel baru)

Eckenfelder (1989) menggambarkan proses dekomposisi bahan organik secara aerob seperti pada persamaan reaksi berikut:

Bahan organik + O2+ N + P --->sel baru + CO2+ H2O + residu bahan

non biodegradable terlarut Sel + O2---> CO2+ H2O + N + P + residu bahan nonbiodegradable

celluler

Dari reaksi tersebut terlihat bahwa besar sekali peranan oksigen untuk berlangsungnya proses biodegradasi. Dalam hal ini oksigen bertindak sebagai akseptor hidrogen dan dari reaksi oksigen dengan hidrogen akan membentuk air. Dengan perkataan lain respirasi aerob adalah reaksi oksidasi substrat menjadi CO2, H2O dan energi.

Proses perubahan bentuk unsur organik menjadi anorganik melalui oksidasi biologi sebagai berikut (Metcalf dan Eddy, 2003) :

1. Karbohidrat, fenol dan sebagainya diubah menjadi karbondioksida dan air;

2. Senyawa organik nitrogen diubah menjadi karbondioksida, air, amina, amonia dan nitrat;

3. Senyawa organik sulfur diubah menjadi sulfat; 4. Senyawa organik fosfor diubah menjadi fosfat.

Selain bakteri yang memiliki peran dalam pengolahan nutrien organik dalam air limbah, ada juga bakteri yang berperan dalam pengolahan nutrien anorganik. Bakteri ini merupakan bakteri kemoautotrof, terutama bakteri yang dapat merombak nitrit menjadi nitrat dan merombak senyawa polifosfat menjadi bentuk yang lebih sederhana (ortofosfat), sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh organisme fotosintetik. Dari berbagai jenis bakteri yang termasuk kemoautotrof, yang paling penting dalam hubungannya dengan pengolahan air limbah secara biologis adalah Nitrosomas dan Nitrobacter. Kedua jenis bakteri inilah yang melaksanakan oksidasi nitrogen amonia dan nitrit menjadi nitrat yang prosesnya disebut dengan nitrifikasi (Suriawiria, 1993). Mikroorganisme yang terlibat dalam pengolahan limbah cair secara biologis, adalah (Metcalf dan Eddy, 2003):

1. Bakteri

Jenis bakteri yang dapat digunakan bersifat prokaryotic. Bakteri ini hanya dapat hidup pada pH dan suhu yang cocok dengan rentang pH 4 – 9,5 dengan kondisi pH optimum 6,5 – 7,5.

Dilihat dari kerja optimum bakteri yang berkaitan dengan temperatur lingkungan, maka bakteri dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan, yakni :

a) Psychrophilic, suhu optimum 12 – 18oC; b) Mesophilic, suhu optimum 25 – 40oC c) Thermophilic, suhu optimum 55 – 65oC

Berkaitan dengan lingkungan hidupnya, bakteri dapat dibedakan atas : a) Bakteri aerob, bakteri yang memerlukan oksigen untuk hidupnya;

b) Bakteri anaerob, bakteri yang tidak memerlukan oksigen bebas untuk hidupnya; dan

c) Bakteri fakultatif, yakni bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen bebas di sekitarnya.

2. Fungi

Jenis fungi yang terlibat dalam pengolahan biologis adalah jenis aerobik dan bersel tunggal. Fungi dapat tumbuh pada lingkungan dengan pH dan kadar nutrien yang rendah. Rentang pH antara 2 – 9 dengan pH optimal 5 – 6.

3. Protozoa

Umumnya protozoa bersifat aerobik, heterotrof dan tidak dapat berfotosintesis; sebagian kecil lainnya bersifat anaerobik. Dalam limbah cair, protozoa berfungsi sebagai pembersih efluen pada pengolahan limbah cair biologis, dengan memakan bakteri dan partikel-partikel bahan organik lainnya.

4. Rotifera

Rotifera bersifat aerobik, heterotrof dan bersel banyak. Rotifera sangat efektif dalam mengkonsumsi bakteri dan partikel kecil bahan organik.

Keberadaan rotifera di dalam efluen mengindikasikan proses purifikasi aerobik biologis berjalan sangat efektif.

5. Algae

Algae merupakan organisme yang dapat berfotosintesis, bersifat autotrof dan dapat bersel banyak atau bersel tunggal. Dua sifat algae yang penting mendapatkan perhatian dalam pengolahan limbah cair adalah :

a) Algae mampu menghasilkan oksigen;

b) Algae dapat mengurangi kadar nutrien (nitrogen dan phospor) dalam limbah cair sehingga keberadaannya dapat mengurangi kadar hara.

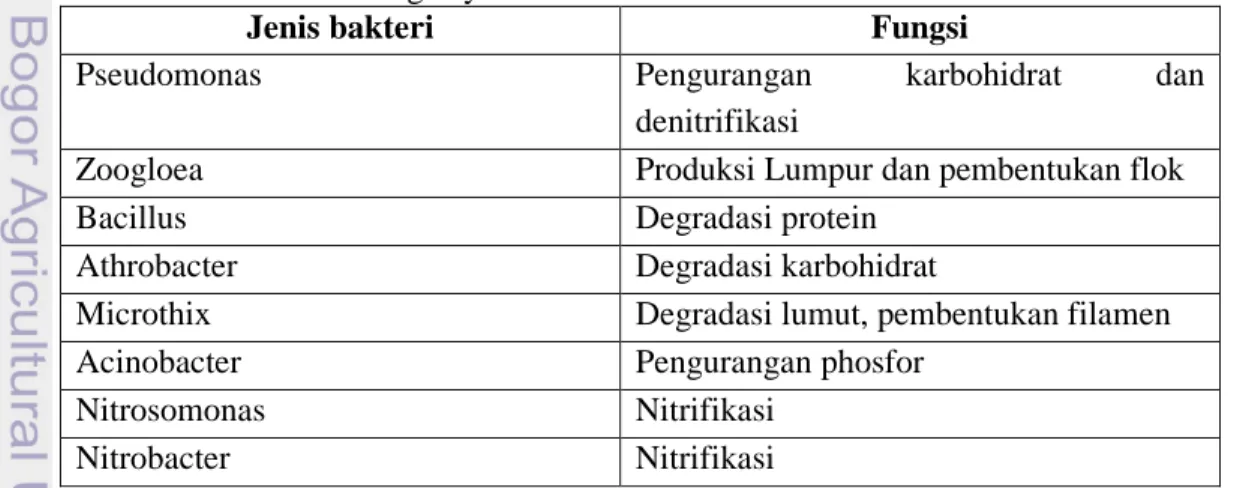

Jenis bakteri yang berperan penting dalam proses pengolahan air limbah secara biologis seperti yang terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 10. Bakteri dan fungsinya

Jenis bakteri Fungsi

Pseudomonas Pengurangan karbohidrat dan

denitrifikasi

Zoogloea Produksi Lumpur dan pembentukan flok

Bacillus Degradasi protein

Athrobacter Degradasi karbohidrat

Microthix Degradasi lumut, pembentukan filamen

Acinobacter Pengurangan phosfor

Nitrosomonas Nitrifikasi

Nitrobacter Nitrifikasi

Bakteri patogen yang banyak terdapat dalam usus manusia kurang banyak berperan dalam proses dekomposisi bahan organik yang terdapat di air limbah (Mara, 1976). Keberadaan oksigen pada konsentrasi di atas normal akan berpengaruh terhadap bakteri patogen ini, terutama yang bersifat anaerobik (Park et al., 1994). Hasil penelitian Halliwell dan Gutteridge (1984) menunjukkan bahwa pertumbuhan E. coli ternyata dapat dihambat dengan adanya paparan oksigen. Smith dan Wildener (1986 dalam Qasim, 1994) mendapatkan dari hasil penelitiannya bahwa efisiensi dalam menurunkan kadar bahan organik dan NH4+ serta meningkatkan kadar hara

nitrat (NO3-) dari proses pengolahan biologi sebagai berikut.

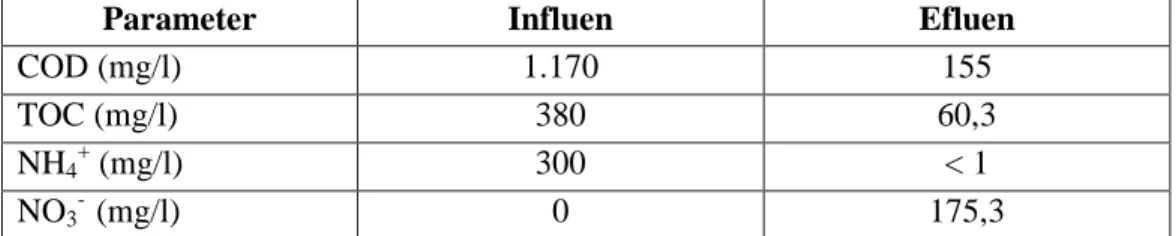

Tabel 11. Rata-rata konsentrasi influen dan efluen dari proses penyisihan biologi

Parameter Influen Efluen

COD (mg/l) 1.170 155

TOC (mg/l) 380 60,3

NH4+(mg/l) 300 < 1

NO3-(mg/l) 0 175,3

Sumber : Smith dan Wildener (1986 dalam Qasim 1994)

2.4.2 Penggunaan Zeolit untuk Menurunkan Polutan dari Limbah Cair

Salah satu bahan yang sering digunakan sebagai penyaring polutan dalam pengolahan limbah cair adalah zeolit. Sastiono (2004) mengemukakan bahwa zeolit merupakan kelompok senyawa berbagai jenis mineral alumino silikat hidrat dengan logam alkali yang terbentuk dari hasil sedimentasi abu vulkanik yang teralterasi. Zeolit memiliki sifat-sifat kimia dan fisik yang unik, seperti kapasitas tukar kation (KTK) yang tinggi (100 sampai 180 me/100 g) dan bersifat porous.

Kerangka dasar struktur zeolit terdiri dari unit-unit tetrahedral AlO4 dan SiO4

yang saling berhubungan melalui atom O dan di dalam struktur tersebut Si4+ dapat diganti dengan Al3+. Ikatan ion Al-Si-O membentuk struktur kristal, sedangkan logam alkali merupakan sumber kation yang mudah dipertukarkan (Sutarti dan Rachmawati, 1994).

O O O O Na+

Si Si Al Si Si O O O O

Menurut Cotton dan Wilkinson (1989), keterbukaan struktur zeolit menyebabkan terbentuknya saluran dan rongga dengan ukuran garis tengah yang berbeda-beda antara 2 - 11 Ao. Molekul dengan ukuran yang tepat dapat terperangkap dalam lubang. Sifat itulah yang memungkinkan zeolit digunakan sebagai adsorben yang selektif. Dalam keadaan hidrat, semua rongga mengandung molekul air, tetapi dalam keadaan anhidrat yang diperoleh dengan pemanasan dalam vakum, maka rongga yang sama dapat terisi oleh molekul lain. Molekul-molekul dalam rongga cenderung untuk tertahan dengan gaya elektrostatik van der waals. Gaya tersebut menyebabkan zeolit dapat mengadsorpsi (menjerap) dan menahan secara kuat molekul-molekul yang tepat dan cukup kecil untuk masuk ke dalam rongga. Droste (1997) mendefinisikan adsorpsi sebagai kemampuan menahan molekul-molekul (gas-gas, ion, logam, molekul organik dan sebagainya) pada bagian permukaan suatu padatan sehingga terjadi perpindahan massa dari fase cairan atau gas kepada permukaan padatan.

Kemampuan zeolit dalam mengadsorpsi sejumlah ion dan molekul yang terdapat dalam larutan maupun gas dimungkinkan oleh struktur mineral zeolit yang porous. Volume rongganya meliputi 20 – 50% dari luas permukaan bagian dalam, seluas ratusan ribu m2kg-1. Rongga yang besar dan saluran dalam kristal zeolit diisi oleh air yang mengelilingi kation-kation dapat dipertukarkan. Molekul-molekul air tersebut dapat dikeluarkan dari saluran melalui pemanasan dengan temperatur sebesar 350oC. Molekul-molekul yang memiliki diameter lebih kecil dari diameter saluran masuk akan diadsorpsi ke bagian dalam rongga kristal, sementara molekul yang memiliki diameter lebih besar dari diameter saluran masuk tidak mampu dijerap oleh zeolit. Kondisi ini memberikan sifat selektifitas molekul yang merupakan karakteristik mineral zeolit (Ming dan Mumpton, 1989).

Sifat zeolit yang penting lainnya adalah kemampuannya di dalam menukarkan kation. Kation-kation yang dapat dipertukarkan dari zeolit tidak terikat secara kuat di dalam kerangka tetrahedral zeolit sehingga dengan mudah akan dilepaskan ataupun dipertukarkan melalui pencucian dengan larutan kation-kation lain (Barrer dan Klinowski, 1972 dalam Sastiono, 1993).

Beberapa faktor yang berpengaruh pada proses pertukaran ion, diantaranya (Montgomery, 1985) :

1. Ukuran partikel

Laju proses difusi bertambah besar dengan berkurangnya ukuran partikel; tetapi berkurangnya ukuran partikel akan menambah head loss dalam kolom. Hasil penelitian Purwadio dan Masduqi (2004) menunjukkan bahwa zeolit berukuran partikel 40 mesh paling efektif dalam menurunkan Fe dalam air limbah, sedangkan Utami (2007) mendapatkan bahwa zeolit berukuran 10 – 20 mesh paling efektif dalam menurunkan kadar logam berat dalam air limbah.

2. Besar aliran (debit)

Besar debit dalam kolom mempengaruhi kesetimbangan reaksi pertukaran ion yang terjadi. Untuk debit rendah, berarti waktu kontak menjadi lama sehingga keseimbangan reaksi pertukaran menjadi sempurna. Akibatnya semakin banyak ion-ion yang tertahan dalam media pertukaran dan memperbesar kapasitas operasi. 3. Konsentrasi larutan

Kecepatan difusi akan bertambah jika konsentrasi ion dalam larutan meningkat. Bertambahnya konsentrasi larutan harus diimbangi dengan debit yang rendah untuk mendapatkan kapasitas operasi yang sama.

4. Tingkat regenerasi

Tingkat regenerasi adalah banyaknya regenerant yang dipakai per volume media penukar. Semakin tinggi tingkat regenerasi akan semakin banyak ion penukar dalam media penukar yang dapat diregenerasi sehingga kapasitas penukaran akan meningkat.

5. Kedalaman kolom bed

Pengaruh kedalaman bed kolom terkait dengan besarnya pemakaian media penukar ion dalam proses pertukaran ion.

6. Suhu

Kecepatan reaksi pertukaran ion akan bertambah dengan bertambahnya suhu. Pada suhu yang lebih tinggi, difusi akan meningkat dan keaktifan ion-ion dalam larutan akan bertambah.

7. Ukuran pori-pori intra partikel

Derajat ikatan silang mempengaruhi ukuran pori-pori intra partikel dalam media penukar ion. Hal ini akan mempengaruhi proses difusi partikel karena untuk derajat ikatan silang yang besar, ukuran pori-pori intra partikel akan lebih rapat.

Proses pertukaran ion dapat dilakukan dengan sistem fixed bed. Gambaran dari sistem tersebut sebagai berikut (Benefield et al 1982).

Gambar 6. Aliran melalui media berbutir (Fair et al., 1963)

Pada sistim yang dikembangkan oleh Fair et al. (1963) seperti pada gambar di atas, air yang akan diolah dialirkan melalui kolom yang berisi media penukar ion. Proses pertukaran ion terjadi selama air kontak dengan media penukar yang aktif. Media penukar ion pada daerah di tempat air masuk akan lebih dahulu menjadi daerah tak aktif. Daerah aktif dalam kolom bergeser ke bawah selama reaksi berlangsung.

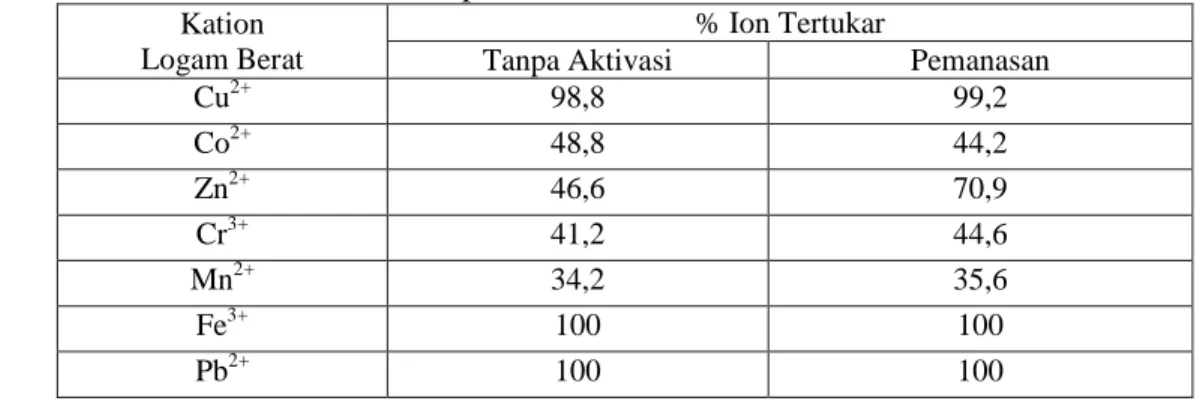

Zeolit alam umumnya masih memiliki kemampuan yang rendah baik sebagai penjerap, penyaring molekul maupun sebagai penukar ion sehingga diperlukan proses aktivasi untuk meningkatkan mutu zeolit. Proses aktivasi yang paling sederhana dapat dilakukan melalui proses pemanasan. Aktivasi fisik melalui pemanasan bertujuan untuk meningkatkan keaktifan zeolit yang disebabkan oleh terbukanya pori-pori atau saluran pada kristal. Kondisi ini mengakibatkan interaksi spesies yang dijerap semakin besar. Jumlah air yang dapat dikeluarkan tergantung dari tingkat suhu maupun lamanya waktu pemanasan (Barrer, 1982). Husaini (1992) mengemukakan bahwa makin tinggi suhu pemanasan, maka luas permukaan spesifik zeolit makin tinggi dan jumlah air yang menguap makin banyak sehingga pori-pori zeolit yang bebas dari molekul air makin banyak pula. Menurut Anwar dan Darmawan (1985), adsorpsi maksimum terjadi pada pemanasan antara 110oC sampai 300oC. Hasil penelitian Husaini (1992) yang berkaitan dengan persentase ion tertukar antara zeolit tanpa aktivasi dengan zeolit yang diaktivasi dengan cara pemanasan seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 12. Persentase logam berat tertukar dari zeolit tanpa aktivasi dan zeolit diaktivasi melalui pemanasan

Kation Logam Berat

% Ion Tertukar

Tanpa Aktivasi Pemanasan

Cu2+ 98,8 99,2 Co2+ 48,8 44,2 Zn2+ 46,6 70,9 Cr3+ 41,2 44,6 Mn2+ 34,2 35,6 Fe3+ 100 100 Pb2+ 100 100 Sumber : Husaini (1992)

Husaini (1992) mendapatkan dari hasil penelitiannya bahwa aktivasi menyebabkan perbedaan selektivitas dalam pertukaran ion oleh zeolit. Urutan dari selektivitas tersebut sebagai berikut.

Tabel 13. Urutan selektivitas kation berdasarkan perbedaan aktivasi

Jenis Aktivasi Urutan Selektivitas

Tanpa aktivasi Pb/Fe > Cu > Co > Zn > Cr > Mn Aktivasi Pemanasan Pb/Fe > Cu > Zn > Co/Cr > Mn Sumber : Husaini (1992)

Afinitas setiap jenis kation dalam proses perrtukaran ion adalah berbeda. Ion dengan valensi (muatan) lebih besar akan lebih mudah untuk dipertukarkan. Urutan kekuatan adsorpsi pada media penukar ion sebagai berikut (Komar, 1985): Fe3+ > Al3+> Pb2+> Cd2+ > Zn2+> Cu2+> Fe2+> Mn2+> Ca2+> Mg2+> K+> NH4+> H+

Zeolit dapat digunakan dalam pengolahan limbah cair. Bahkan zeolit lebih mampu menyaring kotoran yang terdapat pada limbah cair dibanding pasir kuarsa disebabkan zeolit mempunyai pori-pori yang besar dan bentuknya tidak teratur sehingga dapat menangkap lumpur yang lebih banyak. Menurut Sutarti dan Rachmawati (1994), peranan zeolit pada air buangan kota dan air buangan industri untuk menjerap logam berat sehingga terjadi penurunan konsentrasi logam tersebut pada efluen sampai pada tingkat yang tidak membahayakan. Selain itu, kemampuan zeolit dalam memisahkan fitoplankton dan bakteri lebih baik dibanding penyaring kuarsa dan penggunaannya dapat lebih tahan lama. Berdasarkan hasil penelitian Husaini (1993), jumlah E. coli dapat diturunkan melalui proses penyaringan dengan menggunakan zeolit. Kemampuan zeolit dalam menurunkan beberapa parameter pencemar yang diperoleh dari hasil penelitian Suganal et al., (1990) sebagai berikut.

Tabel 14. Kualitas keluaran pengolahan air buangan dengan menggunakan zeolit Bayah pada laju alir 22 liter per menit

No. Parameter Satuan

Konsentrasi Polutan Influen

Efluen

Kolom I Kolom II Setelah Regenerasi 1. pH - 8,2 7,9 7,8 8,3 2. NH4+ ppm 33,12 3,0 2,6 11,5 3. NO2- ppm 0,17 0,115 0,11 0,14 4. NO3- ppm 1,1 0,65 0,25 0,4 5. Ca2+ ppm 38,48 42,0 48,0 28 6. Na+ ppm 88,0 180,0 140,0 170 7. Mg2+ ppm 9,71 18,0 19,0 14 8. COD ppm 96,0 75,0 36,0 88,0

Sumber : Suganal et al. (1990)

Dari hasil penelitian Sastiono (1993), kemudahan permukaan zeolit dalam menukar ion tergantung dari :

1. Tenaga ikat ion terhadap kristal;

2. Konsentrasi ion yang ditukar dan besarnya kelarutan ; 3. Muatan ion yang ditukar; dan

4. Ukuran ion-ion.

2.5 Potensi Lindi menjadi Pupuk Cair

Umumnya, pupuk organik cair yang beredar di pasaran merupakan hasil fermentasi dari bahan organik. Jika ditinjau dari proses pembentukannya, lindi dihasilkan dari proses pembilasan bahan yang melekat pada sampah. Sebagian besar dari bahan yang melekat pada sampah merupakan hasil dari fermentasi (perombakan) bahan sampah baik yang berupa jaringan tanaman maupun hewan yang ada di TPA. Kedua proses tersebut menghasilkan zat hara yang dibutuhkan tanaman.

Beberapa hara dan bentuk yang dapat diambil tanaman dari tanah disajikan pada Tabel 15, sedangkan kisaran zat hara dalam lindi yang diperoleh dari beberapa hasil penelitian disajikan pada Tabel 16. Sebagai pembanding, kadar hara dari beberapa pupuk cair yang sudah beredar di pasaran yang juga dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik disajikan pada Tabel 17.

Tabel 15. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman Jenis Unsur

Hara Simbol

Bentuk yang Diserap oleh Tanaman

Kation (+) Anion (-) Nitrogen N NH4+ NO3 -Fosfor P - H2PO4-, HPO4 2-Kalium K K+ -Kalsium Ca Ca2+ -Magnesium Mg Mg2+ -Sulfur S - SO4 2-Mangan Mn Mn2+ -Boron B - BO3 2-Molibdenum Mo - MoO4 2-Tembaga Cu Cu2+atau Cu3+ -Seng Zn Zn2+ -Besi Fe Fe2+atau Fe3+ -Sumber : Novizan (2005)

Tabel 16. Kisaran zat hara yang terdapat pada lindi Komponen Hara

Pohland dan Harper

(1985)

Lisk dalam Young et al., (1995) Widyatmoko dan Sintorini (2002) Nitrat (mg/l) 0 - 9,8 < 0,20 - 4,9 600 - 1.750 Fosfor (mg/l) 0 - 234 < 0,02 - 3,4 2,6 - 3,0 Kalium (mg/l) 0,16 - 3.370 20 - 50 950 - 970 Kalsium (mg/l) 5 - 4.080 165 - 1.150 650 - 900 Magnesium (mg/l) 115 - 600 12 - 480 450 - 650 Sulfur (mg/l) 0 - 1.850 55 - 456 110 - 700

Mangan (mg/l) 0,05 - 1.400 0,32 - 26,5 tidak diteliti Boron (mg/l) 0 - 0,413 tidak diteliti tidak diteliti Tembaga (mg/l) 0 - 9,9 < 0,01 - 0,15 tidak diteliti Seng (mg/l) 0 - 1.000 < 0,05 - 0,95 tidak diteliti

Tabel 17. Nama beberapa pupuk cair, sumber, komposisi dan cara pemberiannya

Nama Dagang Sumber Komposisi Cara Pemberian

Mukti Sari Asri (MSA) Hasil fermentasi limbah alam, limbah ternak serta limbah tanaman. N 5% PO42.250 ppm K 250 ppm Ca 1.000 ppm Mg 10 ppm

Sedikit unsure Na, Fe, Cu, Mn,. Cl, B, Zn, Al dan S - Disiramkan ke media tanam. - Dosis 20 – 40 ml/m2 setiap 15 hari. Super Natural Nutrition (SNN) Hasil fermentasi limbah hewan, tanaman dan alam. Ntotal 20% Ptotal 15% Ktotal 20% Organik padat 25% Organik cair 6% Air 12% - Disiramkan ke media tanam. - Dosis 2 sdt/liter setiap 2,5 - 3 bulan sekali. Bayfolan Larutan unsur hara. (pupuk anorganik) N 11% P 8% K 6% Fe, Mg, B, Cu, Zn, Co, Mo - Disemprotkan ke daun. - Dosis 2 ml/l air (2 – 4 liter pupuk/ha)

Orgasol Fermentasi dari bahan organik. N 8% P 2% K 5,8% Zat organik 31% Air 45% - Disemprotkan ke daun. - Dosis 4 ml/liter air. - Digunakan untuk

anggrek Sumber : Lingga dan Marsono (2005)

Jika ditinjau dari kuantitasnya, ada hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit seperti halnya logam mikro, tetapi ada juga hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang lebih banyak seperti halnya hara N, P dan K. Oleh karenanya, untuk menjadikan lindi menjadi pupuk cair perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Menurut Hakim (1986), jumlah unsur hara mikro yang umum diberikan dalam bentuk pupuk daun seperti pada tabel berikut.

Tabel 18. Konsentrasi umum larutan hara mikro untuk penyemprotan daun

Senyawa Hara Tanaman Konsentrasi (%)

Seng sulfat 0,2 Tembaga sulfat 0,2 Mangan sulfat 0,2 Besi sulfat 0,2 Borax 0,1 Asam molybdate 0,05 Sumber : Hakim (1986)

Unsur hara mikro (Cu, Mn, Zn dan Fe) umumnya sering berada dalam kekurangan sebagai akibat pertanaman yang intensif yang hanya dipupuk berat dengan hara makro (Lingga dan Marsono, 2005). Hardjowigeno (2010) mengemukakan bahwa unsur tersebut dapat berubah kelarutannya sebagai akibat berubahnya pH, sifat oksidasi atau reduksi.

Apabila lindi akan dijadikan pupuk cair, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian, yakni: (1) jumlah unsur yang dibutuhkan tanaman yang harus ada dalam pupuk, dan (2) jumlah unsur ikutan yang tidak diinginkan yang ada dalam pupuk cair yang dihasilkan. Persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi apabila lindi akan dijadikan pupuk cair sebagai berikut.

Tabel 19. Persyaratan teknis minimal pupuk cair

Pupuk Organik Cair Pupuk Anorganik Cair

Parameter Persyaratan Parameter Pupuk

Tunggal Pupuk Majemuk

C-organik ≥6% Ntotal ≥20%

Total N, P2O5 dan K2O≥10% C/N ratio - P2O5 < 8% Bahan Ikutan - K2O < 15% Kadar Air - Zn - < 0,25% Logam Berat As Hg Pb Cd < 10 ppm < 1 ppm < 50 ppm < 10 ppm B - 0,125% pH 4 - 8 Cu < 1% 0,25% - - Mn - 0,25% - - Mo - 0,001% - - Co - 0,0005% - - Biuret - < 1%

Sumber: Keputusan Menteri Pertanian No.09/Kpts/TP.260/1/2003

2.6 Upaya Mengendapkan Logam Mikro melalui Penambahan Kapur atau KMnO4maupun Proses Fisik

Keberadaan logam mikro essensial di dalam lindi menunjukkan bahwa lindi mempunyai potensi untuk dijadikan bahan pupuk cair. Namun untuk mendapatkan jumlah logam yang lebih maksimal agar pupuk cair yang dihasilkan dapat lebih berdaya guna, perlu upaya melalui penambahan bahan yang mampu mengendapkan logam mikro agar logam mikro essensial yang masih terlarut dapat mengendap hingga akhirnya konsentrasinya menjadi lebih besar.

Menurut Waluyo (2005), logam terlarut dapat mengendap melalui peningkatan pH maupun proses oksidasi. Salah satu bahan yang dapat meningkatkan pH adalah kapur dan bahan yang dapat mengoksidasikan logam mikro adalam KMnO4. Asri

(2009) mengemukakan bahwa tiap-tiap logam memiliki karakteristik pH optimum presipitasi (pengendapan) tersendiri, yaitu pH pada saat logam tersebut memiliki kelarutan minimum. Oleh karena itu, pada limbah yang mengandung beragam logam, presipitasi dapat dilakukan dengan perubahan pH sehingga pada pH tertentu logam yang diinginkan dapat mengendap.

Logam dalam keadaan terlarut umumnya dapat dipresipitasikan dalam bentuk hidroksidanya. Menurut Asrie (2009), logam besi membutuhkan alkalinitas dalam bentuk ion hidroksidanya. Upaya untuk mempresipitasikan logam besi dapat dilakukan dengan menambahkan Ca(OH)2 agar besi dapat mengendap. Reaksi

pengendapan besi sulfat digambarkan Asrie (2009) sebagai berikut:

2FeSO4.7H2O + 2Ca(OH)2+ ½O2 ---- 2Fe(OH)3+ 2CaSO4+ 13H2O

Hasil penelitian Asrie (2009) didapatkan bahwa dalam upaya mengendapkan logam mikro, penggunan Ca(OH)2lebih cepat dibanding NaOH. Di samping itu biaya

operasional dari penggunaan Ca(OH)2 juga relatif lebih murah dibanding NaOH.

Praswati et al. (2001) dalam Asrie (2009) mengemukakan bahwa variabel pH 4,6 hingga pH 8 tidak berpengaruh secara siginifikan terhadap pengendapan logam Cu dan Fe. Hasil penelitiannya juga didapatkan bahwa penambahan Ca(OH)2 dengan

waktu flokulasi 30 menit menyebabkan kelarutan crom (Cr) dan seng (Zn) secara teoritis minimum, masing-masing pada pH 7,5 dan 10,2 dan menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam konsentrasi di atas atau di bawah pH tersebut. Besarnya % removal Fe pada pH 8, 9, 10, 11 dan 12 berturut-turut sebesar 99,82%, 99,91%, 99,924% dan 99,927%. Besarnya % removal masing-masing logam berbeda-beda. Hal ini terjadi karena kelarutan masing-masing logam berbeda-beda. Oleh karena itu, perlakuan pH untuk masing-masing logam tidak sama. Reaksi antara Ca(OH)2

dengan beberapa logam seperti yang digambarkan Asrie (2009) sebagai berikut.

Cu2+ Cu(OH)2

Ni2+ + Ca(OH)2 ---> Ni(OH)2 + Ca2+

Zn2+ Zn(OH)2

Keefektifan dari suatu bahan pengendap baik kapur maupun bahan lainnya seperti FeCl3 dalam menurunkan bahan-bahan terlarut dapat ditunjukkan oleh nilai

TDS yang terdapat air yang diolah. Nilai TDS semakin rendah berarti bahan pengendap tersebut semakin efektif dalam menurunkan bahan terlarut (Effendi, 2003). Pemberian FeCl3 sebesar 1000 ppm mampu menyebabkan nilai TDS terendah

(Amuda, 2005). Oleh karenanya, pemberian bahan pengendap berupa kapur pada dosis tersebut juga diharapkan dapat memaksimalkan pengendapan padatan terlarut dalam air limbah.

Selain melalui perubahan pH akibat penambahan kapur, pengendapan logam dalam air limbah juga dapat terjadi melalui proses oksidasi. Salah satu bahan oksidator yang digunakan untuk mengendapkan logam mikro adalah KMnO4. Harjadi

(1993) mengemukakan bahwa kalium permanganat (KMnO4) dapat bereaksi dengan

cara yang berbeda-beda tergantung dari pH larutannya. Kekuatannya sebagai oksidator juga berbeda-beda sesuai dengan reaksi yang terjadi pada pH yang berbeda. Reaksi yang bermacam-macam ini disebabkan oleh keragaman valensi mangan dari 1 sampai dengan 7. Menurut Waluyo (2005), pada proses pengolahan air bersih, KMnO4 selain dapat digunakan untuk mengendapkan logam terlarut, juga dapat

digunakan untuk menghilangkan bau/rasa dan membunuh mikroorganisme yang tidak diinginkan. Menurut Rismana (2002), penggunaan 0,02% KMnO4 dapat membunuh

mikroorganisme yang terdapat dalam air dengan daya aksi dalam hitungan detik hingga menit.

Upaya pengendapan logam mikro terlarut yang dilakukan dengan penambahan bahan dapat dimaksimalkan dengan proses fisik menggunakan alat diantaranya alat kocok (shaker) dan sentrifuge agar bahan yang ditambahkan ke larutan dapat bereaksi hingga logam mikro yang masih terlarut dapat membentuk endapan. Menurut Lahay (2004), alat kocok (shaker) digunakan untuk menghomogenkan 2 bahan yang dicampurkan agar membentuk endapan; sedangkan sentrifuge, menurut Anonim (2009) digunakan untuk memisahkan zat dari cairannya dengan cara pemutaran menggunakan kekuatan rotasi. Pemutaran dengan kecepatan tertentu dapat menyebabkan zat-zat yang terlarut mengendap. Kecepatan putar 60 – 100 rpm selama 1 – 3 menit mampu mengoptimalkan pengendapan logam terlarut.

2.7 Beberapa Logam Mikro yang terdapat pada Lindi dan Manfaatnya bagi Tanaman

Beberapa logam terlarut yang terdapat dalam lindi yang juga terdapat dalam pupuk cair komersial adalah Cu, Zn, Mn dan Fe. Karsono et al. (2004) mengemukakan manfaat dan pengaruh dari unsur-unsur tersebut pada pertumbuhan tanaman sebagai berikut.

1. Besi (Fe)

Besi diperlukan untuk sintesis klorofil. Sebagai enzim, Fe akan mengaktivasi proses biokimia, misalnya respirasi, fotosintesis dan fiksasi nitrogen. Mobilitas Fe rendah, sehingga bila sudah berada di dalam suatu jaringan tanaman tidak dapat dibongkar untuk dipindahkan ke bagian lain. Oleh karenanya, gejala defisiensi seperti tulang daun tetap hijau, tetapi warna hijau di antara tulang daun memudar atau berwarna kekuningan akan mudah terlihat di pucuk daun; sedangkan gejala kelebihan Fe jarang terlihat.

2. Mangan (Mn)

Unsur mangan merupakan aktivator untuk berbagai enzim lainnya. Mangan juga membantu Fe dalam pembentukan klorofil dan membantu produksi oksigen dari air ketika proses fotosintesis berlangsung.

Defisiensi Mn menunjukkan gejala helaian daun menguning diantara tulang daun pucuk. Daun tua berubah warna menjadi coklat, kemudian terjadi nekrotik (bercak hitam karena kematian sel dan jaringannya) dan akhirnya rontok. Kelebihan Mn menunjukkan gejala klorosis, yakni warna daun berubah menjadi kuning, pembentukan klorofil tidak merata dan pertumbuhan terhambat.

3. Cuprum (Cu)

Unsur Cu berperan sebagai aktivator enzim-enzim tertentu dan ikut dalam kegiatan fotosintesis. Jika kekurangan Cu, produksi protein juga akan terhambat. Gejala kekurangan Cu adalah pertumbuhan terhambat, tanaman kerdil, daun muda berwarna hijau gelap, terpelintir, berubah bentuk, muncul bintik-bintik nekrotik, mudah layu dan akhirnya pucuk daun kering dan mati. Kelebihan Cu menunjukkan gejala pertumbuhan tanaman terhambat yang diikuti dengan klorosis karena terdesaknya Fe oleh Cu yang berlebih. Gejala lainnya adalah tanaman kerdil, percabangan berkurang, akar menggelembung dan berwarna gelap.

4. Seng (Zn)

Seng diperlukan untuk pembentukan hormon IAA dan mengaktivasi enzim-enzim tertentu. Defisiensi seng ditunjukkan oleh gejala memendeknya jarak antar ruas batang, ukuran daun mengecil, tepi daun sering bergelombang dan kadang-kadang terjadi klorosis di antara tulang daun. Kelebihan Zn ditandai oleh gejala klorosis karena terdesaknya Fe oleh Zn.

2.8 Pupuk dan Pemupukan

Dalam pengertian sehari-hari, pupuk diartikan sebagai bahan yang digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah, sedangkan pemupukan adalah penambahan bahan pupuk (zat hara) ke tanah agar tanah menjadi lebih subur (Hardjowigeno, 2010). Pemupukan akan menjadi efektif apabila persyaratan kualitatif dan kuantitatif telah terpenuhi. Persyaratan kuantitatifnya adalah dosis pupuk, sedangkan persyaratan kualitatif meliputi empat hal, yakni : (1) unsur hara yang diberikan dalam pemupukan harus relevan dengan masalah nutrisi yang ada, (2) waktu pemupukan dan penempatan pupuk yang tepat, dan (3) unsur hara yang berada pada waktu dan tempat yang tepat dapat diserap oleh tanaman (Indranada, 1994).

2.8.1 Jenis Unsur Hara yang Dibutuhkan Tanaman

Keharusan untuk memupuk disebabkan tanaman memerlukan sejumlah unsur hara dalam takaran cukup, seimbang dan kontinyu untuk terus tumbuh, berkembang dan menyelesaikan daur hidupnya. Takaran dan jenis unsur hara yang dibutuhkan setiap jenis tanaman berbeda. Unsur hara yang dibutuhkan dalam takaran banyak disebut unsur hara makro, sedangkan unsur hara yang diperlukan dalam takaran sedikit disebut unsur hara mikro. Unsur hara makro terdiri dari : N, P, K, Ca, Mg, S. Unsur hara mikro, diantaranya: Cu, Zn, Mn, Fe (Poerwowidodo, 1992).

2.8.2 Jenis-Jenis Pupuk Cair

Berdasarkan bahan bakunya, pupuk dibedakan menjadi pupuk buatan dan pupuk alam. Pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat oleh industri atau pabrik, yang kadar haranya sengaja dibuat dalam jumlah tertentu, contohnya : urea, TSP, KCl dan sebagainya. Pupuk alam adalah pupuk yang bahan bakunya berasal dari alam, contohnya pupuk kandang, kompos dan sebagainya. Kadar hara dari pupuk alam terdapat secara alami, sedangkan pupuk buatan dibedakan menjadi pupuk tunggal dan pupuk majemuk (Hardjowigeno, 2010).

Berdasarkan cara aplikasinya, pupuk dibedakan menjadi pupuk akar dan pupuk daun. Pupuk akar adalah semua jenis pupuk yang diberikan lewat akar dengan maksud memperbaiki keadaan fisik, kimia dan biologi tanah supaya tumbuhan yang ditanam di atasnya tumbuh subur dan memberi hasil maksimal; sedangkan pupuk daun adalah pupuk yang diberikan ke tanaman dengan cara disemprotkan ke daun dan umumnya mengandung unsur hara mikro. Pemberian pupuk daun diharapkan dapat mengatasi kekurangan hara tersebut yang sering dialami pada tanaman dan menghindari tanah dari kerusakan. Kelebihan dari pemakaian pupuk daun adalah penyerapan haranya berjalan lebih cepat dibanding dengan pemberian yang dilakukan lewat akar. Dengan pemberian pupuk lewat daun diharapkan tanaman akan lebih cepat menumbuhkan tunas dan tidak merusak tanah. Oleh karenanya, pemupukan lewat daun dipandang lebih berhasil guna dibanding pemupukan lewat akar (Lingga dan Marsono, 2005).

Berdasarkan bentuknya, pupuk ada yang berwujud cair dan padat. Bentuk padat dapat berupa kristal halus sampai berupa tepung, sedangkan pupuk yang berbentuk cair pemakaiannya cukup diencerkan saja hingga konsentrasi yang dianjurkan. Berdasarkan bahan bakunya, pupuk dapat dibedakan menjadi pupuk yang diramu dari zat kimia (bahan anorganik) dan ada pula yang bahannya diambil dari bahan organik. Pupuk berbahan organik merupakan hasil pelapukan tumbuhan atau hewan. Berdasarkan kadar haranya, pupuk dapat dibedakan menjadi pupuk yang berkadar hara makro atau mikro (Lingga dan Masono, 2005). Beberapa contoh dari pupuk daun cair yang beredar di pasaran, komposisi, aplikasi dan manfaatnya seperti yang terdapat pada Tabel 20.

Tabel 20. Beberapa contoh pupuk daun cair yang beredar di pasaran, komposisi, aplikasi dan manfaatnya

Nama Dagang Kandungan Unsur Kepekatan Larutan Keterangan Asri N, P, K, Mg, S, Fe, Zn, Cu, Mn, B, Mo, Co, Cl, Ca, Vitamin

2 ml/l air

- Pupuk anorganik makro dan mikro

- Bentuk cair - Memperbesar buah - Memperbesar kerontokan - Diaplikasikan 7 – 10 hari

sekali setelah muncul bunga

BASF Foliar B N 11% P 8% K 6% Fe, Mg, B, Cu, Zn, Co, Mo 2 ml/l air (2 – 4 liter pupuk/ha)

- Pupuk anorganik makro dan mikro

- Bentuk cair

- Untuk pertumbuhan vegetatif

Biolan N 9 – 17,2% P2O59,5 – 18,2% K2O 9,7 – 11,5% S 1,9 – 2,2% Ca 0,7 – 0,8% Cu 210 – 230 ppm Zn 210 – 243 ppm Fe 52 – 67 ppm B 95 – 107 ppm Mn 40 – 95 ppm Mo 5 – 37 ppm 3 ml/l air

- Pupuk anorganik makro dan mikro

- Berbentuk cair

- Mudah larut dalam air dan mudah diserap akar - Meningkatkan hasil serta

mutu panen

- Mempercepat Pertumbuhan tunas daun dan bunga - Meningkatkan daya tahan

serangan hama - Memperkokoh batang - Dapat dicampur dengan

pestisida Sumber : Lingga dan Marsono (2005)

2.8.3 Dasar dalam Melakukan Pemupukan

Dalam melakukan pemupukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni (Hardjowigeno, 2010), yaitu:

1. Tanaman yang akan dipupuk.

Sifat-sifat tanaman yang perlu diperhatikan dalam pemupukan meliputi : (a) penggunaan unsur hara oleh tanaman, dan (b) sifat-sifat akar.

2. Jenis tanah yang akan dipupuk.

Kandungan unsur hara, kemasaman dan kemampuan dalam memfiksasi unsur hara yang diberikan pada masing-masing jenis tanah berbeda-beda sehingga kebutuhan pupuk untuk setiap jenis tanah juga berbeda.

3. Jenis pupuk yang digunakan.

Tiap-tiap jenis pupuk mempunyai kandungan unsur hara, reaksi fisiologis, kelarutan, kecepatan bekerja yang berbeda-beda sehingga jumlah dan jenis pupuk yang diberikan serta cara dan waktu pemberiannya berbeda-beda untuk setiap jenis tanaman atau jenis tanah.

4. Jumlah pupuk yang diberikan.

Jumlah pupuk yang diberikan berhubungan dengan kebutuhan tanaman akan unsur hara, kandungan unsur hara yang ada dalam tanah, serta kadar unsur hara yang terdapat dalam pupuk.

5. Waktu pemupukan

Pupuk yang bekerjanya cepat diberikan setelah tanam dan diberikan sedikit demi sedikit dalam 2 atau 3 kali pemupukan karena pupuk ini mudah tercuci, sedangkan pupuk yang bekerjanya lambat diberikan sebelum tanam dan sekaligus. Untuk tanaman yang telah lama tumbuh diberikan setiap akan mulai kegiatan maksimum pertumbuhan.

6. Cara penempatan pupuk

Pentingnya cara penempatan pupuk adalah agar dapat diambil tanaman lebih efisien, tidak merusak biji yang ditanam atau akar tanaman dan dalam penyediaan tenaga kerja menjadi lebih ekonomis.

2.8.4 Analisis Status Hara

Upaya untuk menilai efektivitas dari pupuk yang diberikan dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman dapat dilakukan dengan mengevaluasi hasil percobaan di rumah kaca. Percobaan menggunakan tanaman tertentu sebagai indikator. Pada percobaan rumah kaca, bahan pupuk ditambahkan menurut jenis dan jumlah seperti yang direncanakan. Pertumbuhan atau produksi tanaman yang ada dapat diketahui kekurangan dan kebutuhan akan unsur hara dari tanah dan tanaman tersebut (Hardjowigeno, 2010). Menurut Nyakpa et al. (1985), salah satu keuntungan dari percobaan rumah kaca adalah mudah dalam melakukan pengulangan dan relatif murah. Kelemahannya terletak pada kondisi percobaan yang keadaan lingkungannya terkendalikan sehingga dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman indikator lebih baik.