BAB-3

BAB-3

ANALISA EROSI DAN SEDIMENTASI

3.1 METODOLOGI

Salah satu komponen yang penting dalam teknik konservasi adalah adanya erosi dan sedimentasi :

1. Erosi Lahan

Evaluasi terhadap proses terjadinya erosi, perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi atau tingkat bahaya erosi yang terjadi, pada suatu kawasan atau bidang tanah, serta untuk mendeteksi besarnya indeks bahaya erosi, yang telah terjadi.Tingkat bahaya erosi yang terjadi dinyatakan dalam Indeks Bahaya Erosi (IBE) dan didefinisikan sebagai berikut :

)

Dimana nilai T adalah merupakan suatu jumlah kehilangan tanah yang disebabkan oleh terjadinya suatu proses pelarutan pada permukaan tanah akibat tumbukan dan aliran air hujan yang masih dapat diberikan toleransi.Selanjutnya batasan tingkat bahaya erosi dapat diklasifikasikan seperti pada Tabel dibawah ini.

2. Sedimentasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil sedimentasi dalam suatu DPS terdiri dari jumlah dan intensitas curah hujan, formasi geologi dan tipe tanah, tata guna lahan, topografi, erosi daerah hulu, limpasan permukaan, karakteristik sedimen dan karak-teristik hidraulika saluran.

Dalam hal ini terdapat hubungan antara kecepatan, konsentrasi dan debit se-dimen dari suatu aliran dengan berbagai macam kedalaman. Kecepatan aliran, semakin ke dasar sungai akan semakin berkurang dan kecepatan minimum terjadi pada dasar sungai. Sebaliknya, konsentrasi sedimen bertambah dan mencapai maksimum pada dasar sungai.

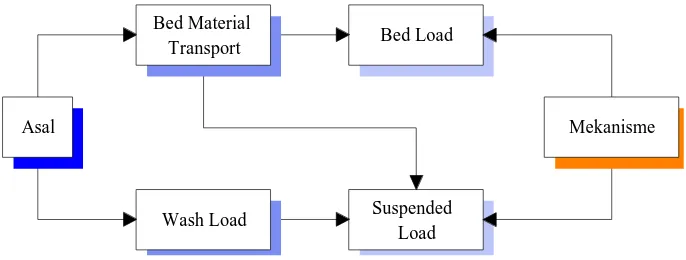

Berdasarkan asalnya sedimen, maka Breussers (1979) membagi jenis sedimen sebagai berikut :

1) Material angkutan dasar (bed material transport) dimana asal materialnya dari saluran itu sendiri, yaitu dari angkutan dasar (bedload) maupun dari angkutan melayang (suspended load) dan ditentukan oleh kondisi dan dasar aliran.

2) Muatan kuras (wash load), materialnya datang dari sumber di luar saluran (erosi) dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan kondisi setempat.

Suspended Load Bed Load

Asal

Bed Material Transport

Wash Load

Mekanisme

Gambar 3-1: Skema penggolongan sedimen (Bruessers,1979)

P

Model USLE ini merepresentasikan suatu DPS sebagai kumpulan elemen bujur sangkar (square cells) seperti terlihat dalam gambar di atas ini, dimana didalamnya parameter-parameter (jenis tanah, kondisi permukaan, vegetasi, topografi dll) yang signifikan dalam seluruh proses hidrologi diasumsikan homogen.

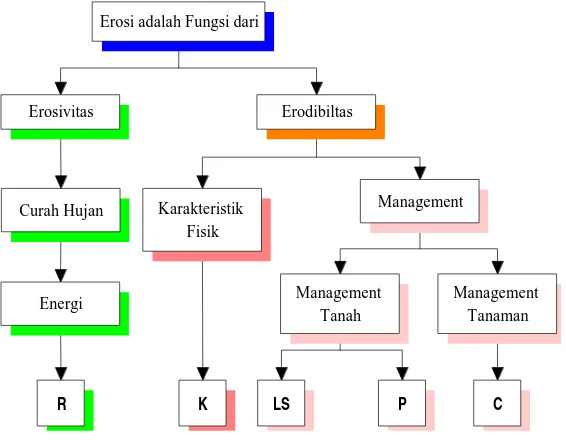

Dari persamaan umum USLE, besarnya erosi dapat diperoleh dari perkalian parameter-parameter seperti digambarkan pada Gambar berikut :

Erosi adalah Fungsi dari

Erosivitas Erodibiltas

Sumber : N.Hudson, Soil Conservation,1970

1) Faktor Erosivitas hujan (R) :

Faktor erosivitas hujan adalah hasil perkalian antara energi kinetik hujan (E) dari suatu kejadian hujan dengan intensitas maksimum selama 30 menit (I30). Di Indonesia, faktor erosivitas hujan dihitung berdasarkan hasil penelitian dari Bols (1978) dengan persamaan sebagai berikut :

(

) (

1,21)

0,47(

)

0,53 Kemudian untuk menentukan faktor erosivitas hujan digunakan persamaan:(

)

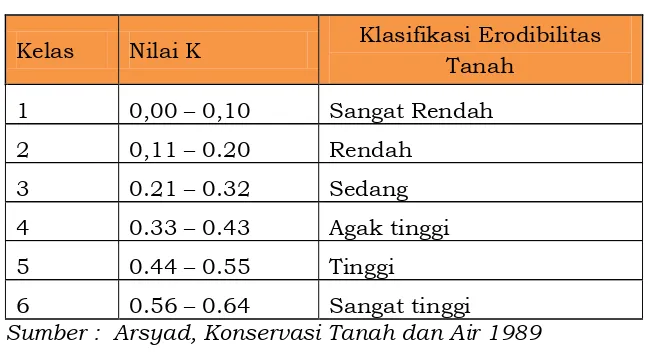

2) Faktor Erodibilitas Tanah (K)Klasifikasi erodibilitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3-2: Klasifikasi Erodibilitas Tanah

Kelas Nilai K Klasifikasi Erodibilitas Tanah

Sumber : Arsyad, Konservasi Tanah dan Air 1989

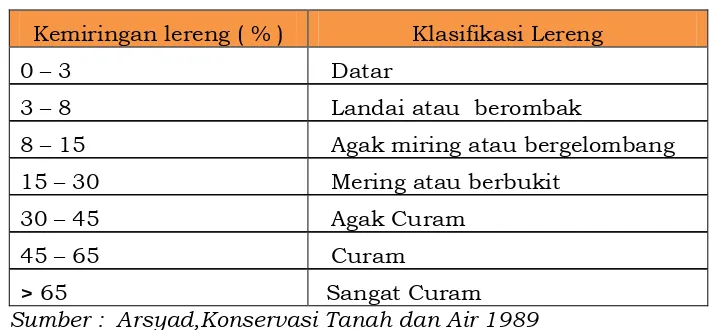

3) Faktor Lereng (LS)

(

2)

Untuk Kemiringan Lereng (S) > 20 %, diambil :

Dimana :

LS = Faktor kemiringan lereng Lo = Panjang aliran diatas tanah

Tabel 3-3: Klasifikasi Lereng

Kemiringan lereng ( % ) Klasifikasi Lereng

0 – 3 Datar

3 – 8 Landai atau berombak

8 – 15 Agak miring atau bergelombang

15 – 30 Mering atau berbukit

30 – 45 Agak Curam

45 – 65 Curam

> 65 Sangat Curam

Sumber : Arsyad,Konservasi Tanah dan Air 1989

4) Faktor Pengelolaan Tanaman dan Konservasi (C P)

Faktor pengelolaan Tanaman di pengaruhi oleh jenis vegetasi, keadaan permukaan tanah, dan pengelolaan lahan terhadap besarnya tanah yang tererosi sehingga besar-nya C tidak konstan sepanjang tahun.

Faktor tanaman ( C ) merupakan perbandingan erosi dari lahan yang ditanami searah dengan lereng terhadap erosi dari lahan yang terus menerus dalam keadaan tanah diolah tapi tidak ditanami dimana factor lain lainnya sama.

Faktor Pengelolaan ( P ) merupakan perbandingan antara jumlah tanah tererosi pada keadaan lahan dimana diterapkan tindakan konservasi tanah terhadap jumlah tanah yang tererosi pada lahan yang ditanami menurut pola penanaman searah kemiringan lereng.

Tabel 3-4: Perkiraan Nilai C x P dari Berbagai Jenis Tata Guna Tanah

No Jenis Penggunaan Tanah Nilai C x P

1 Hut an :

Tak t erganggu

Tanpa Undergrowt h

Tanpa Undergrowt h dan seresah

0,001 0,003 0,005

2 Semak

Tak t erganggu

Sebagai rumput

0,01 0,10 3 Kebun

Campuran asli

Kebun

Kebun pekarangan

0,02 0,07 0,20 4 Perkebunan

Penut upan t anah sempurna

Penut upan t anah sebagian

0,01 0,07 5 Perumput an

Penut upan t anah sempurna

Dit umbuhi alang-alang

Pembakaran alang-alang set ahun sej ali

Jenis serai ( cit ronella grass )

Umbi-Umbian bakar

Bij i-bij ian 7 Perladangan

1 t ahun t anam, 1 t ahun bera

1 t ahun t anam, 2 t ahun bera

0,28 0,19

Sumber: “Cara Evaluasi Erosi dan Sedimentasi” Puslitbang Pengairan Departemen PU

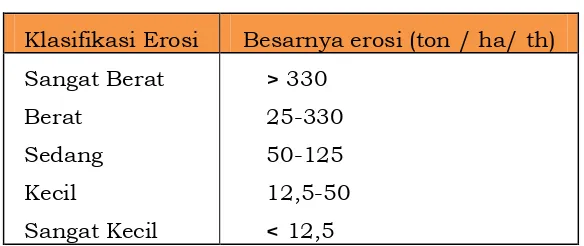

5) Klasifikasi Erosi

Dari hasil perhitungan erosi dapat ditentukan dengan klasifikasi erosi, seperti terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 3-5: Klasifikasi Erosi

Klasifikasi Erosi Besarnya erosi (ton / ha/ th) Sangat Berat Sumber : Soewarno, Hidrologi, 1991

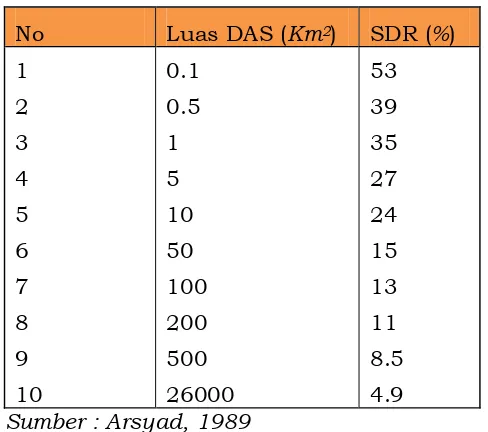

6) Perhitungan Sedimen

Sebagai sedimen hasil proses erosi akan terbawa dan masuk kedalam saluran atau sungai, dan sebagian lagi akan tetap tinggal di dalam DPS. Besarnya angkutan sedimen dapat ditentukan dengan terlebih dahulu memperkirakan harga SDR. Harga SDR dapat di tentukan dengan persamaan sebagai berikut :

Ea

Kemudian untuk mencari besarnya angkutan sedimen di lahan, persamaan diatas dapat di ubah menjadi persamaan berikut ini :

Angkutan sedimen di lahan = Ea x SDR

Jika data-data pada suatu DPS tidak lengkap maka harga SDR dapat di tentukan dari Tabel berikut :

Tabel 3-6: Harga SDR

No Luas DAS (Km2) SDR (%) Sumber : Arsyad, 1989

3.2 ANALISA EROSI DAN SEDIMENTASI LAHAN

Persamaan yang digunakan untuk melakukan analisis erosi lahan adalah USLE. Hasil persamaan tersebut di dapatkan dengan dengan cara mengoverlaykan peta hujan tahunan, kemiringan lereng, tanah dan penggunaan lahan.

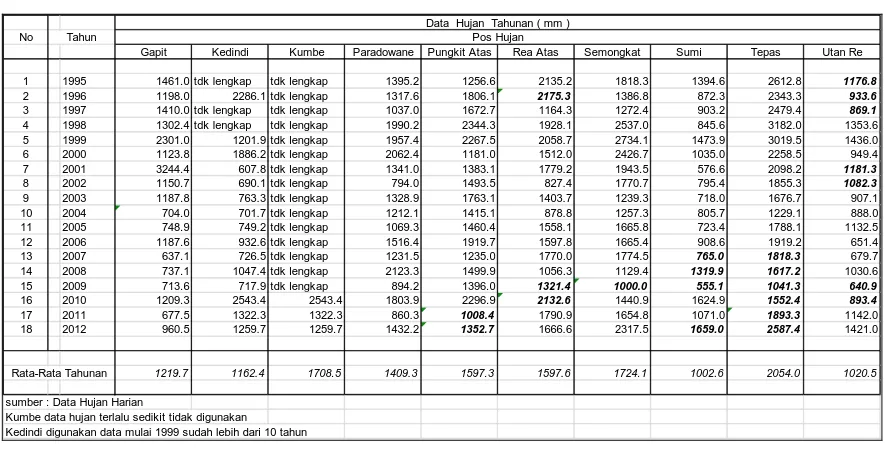

3.2.1 Erosivitas

Data yang digunakan adalah curah hujan tahunan. Setelah dilengkapi data hujan menjadi sebagai berikut:

Tabel 3-7: Curah Hujan Tahunan Rata - Rata

No Tahun

Gapit Kedindi Kumbe Paradowane Pungkit Atas Rea Atas Semongkat Sumi Tepas Utan Re

1 1995 1461.0 tdk lengkap tdk lengkap 1395.2 1256.6 2135.2 1818.3 1394.6 2612.8 1176.8 2 1996 1198.0 2286.1 tdk lengkap 1317.6 1806.1 2175.3 1386.8 872.3 2343.3 933.6 3 1997 1410.0 tdk lengkap tdk lengkap 1037.0 1672.7 1164.3 1272.4 903.2 2479.4 869.1 4 1998 1302.4 tdk lengkap tdk lengkap 1990.2 2344.3 1928.1 2537.0 845.6 3182.0 1353.6 5 1999 2301.0 1201.9 tdk lengkap 1957.4 2267.5 2058.7 2734.1 1473.9 3019.5 1436.0 6 2000 1123.8 1886.2 tdk lengkap 2062.4 1181.0 1512.0 2426.7 1035.0 2258.5 949.4 7 2001 3244.4 607.8 tdk lengkap 1341.0 1383.1 1779.2 1943.5 576.6 2098.2 1181.3 8 2002 1150.7 690.1 tdk lengkap 794.0 1493.5 827.4 1770.7 795.4 1855.3 1082.3 9 2003 1187.8 763.3 tdk lengkap 1328.9 1763.1 1403.7 1239.3 718.0 1676.7 907.1 10 2004 704.0 701.7 tdk lengkap 1212.1 1415.1 878.8 1257.3 805.7 1229.1 888.0 11 2005 748.9 749.2 tdk lengkap 1069.3 1460.4 1558.1 1665.8 723.4 1788.1 1132.5 12 2006 1187.6 932.6 tdk lengkap 1516.4 1919.7 1597.8 1665.4 908.6 1919.2 651.4 13 2007 637.1 726.5 tdk lengkap 1231.5 1235.0 1770.0 1774.5 765.0 1818.3 679.7 14 2008 737.1 1047.4 tdk lengkap 2123.3 1499.9 1056.3 1129.4 1319.9 1617.2 1030.6 15 2009 713.6 717.9 tdk lengkap 894.2 1396.0 1321.4 1000.0 555.1 1041.3 640.9 16 2010 1209.3 2543.4 2543.4 1803.9 2296.9 2132.6 1440.9 1624.9 1552.4 893.4 17 2011 677.5 1322.3 1322.3 860.3 1008.4 1790.9 1654.8 1071.0 1893.3 1142.0 18 2012 960.5 1259.7 1259.7 1432.2 1352.7 1666.6 2317.5 1659.0 2587.4 1421.0

Rata-Rata Tahunan 1219.7 1162.4 1708.5 1409.3 1597.3 1597.6 1724.1 1002.6 2054.0 1020.5

sumber : Data Hujan Harian

Kumbe data hujan terlalu sedikit tidak digunakan Kedindi digunakan data mulai 1999 sudah lebih dari 10 tahun

Data Hujan Tahunan ( mm ) Pos Hujan

Dengan persamaan : EI = 2,34 x ( R/100 )1,98

Maka didapatkan nilai erosivias sebagai berikut :

Tabel 3-8: Nilai Erosivitas

Sumber: Analisa Konsultan Tahun 2013

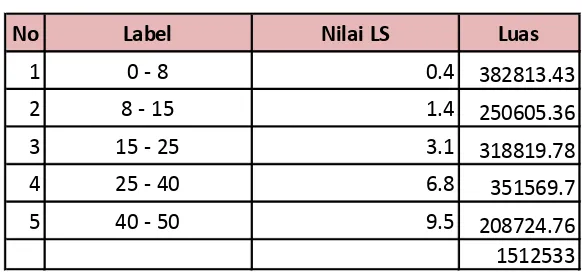

3.2.2 Kemiringan Lereng

Data yang digunakan adalah peta kemiringan lereng seperti pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 3-9: Nilai Faktor Kemiringan Lereng (LS)

No Label Nilai LS Luas

1 0 - 8 0.4 382813.43

3.2.3 Faktor Erodibilitas

Data yang digunakan adalah peta tanah, dimana nilai erodibilitasnya di tentukan dari hasil pendekatan dengan penelitian yang pernah dilakukan:

Tabel 3-10: Nilai Faktor Erodibilitas Tanah (K)

No SPT Landform Sublandfor B_Induk Klasifikasi tanah Soil Survey Staff, 1998

Great Group

Dominan Klasifikasi Tanah Puslitan, 1995 Nilai K Luas (Ha)

1 8 Marin Pesisir Pantai Aluvium Udipsamments Endoaquents Entisols Tanah berpasir 0.34 9559

2 30 Aluvial Dataran Aluvial Aluvium Haplusterts Endoaquepts Vertisols Komplek grumosol, regosol dan tanah mediteran 0.201 261675

3 31 Aluvial Dataran Aluvial Aluvium Haplusterts Haplustepts Vertisols Grumosol abu-abu hitam 0.187 5319

4 32 Karst Dataran Karst Batu Gamping Haplustepts Haplustalfs Inceptisols Komplek tanah mediteran coklat dan litosol 0.323 8411

5 35 Karst Dataran Karst Batu Gamping Haplustepts Ustorthents Inceptisols Komplek regosol dan litosol 0.302 9203

6 40 Karst Perbukitan Karst Batu Gamping Haplustepts Ustorthents Inceptisols Komplek regosol dan litosol 0.302 21467

7 45 Karst Perbukitan Karst Batu Gamping Haplustolls Ustorthents Mollisols Komplek regosol abu-abu dan litosol 0.172 16206

8 51 Karst Perbukitan Karst Batu Gamping Haplustolls Ustorthents Mollisols Komplek regosol abu-abu dan litosol 0.172 41022

9 81 Tektonik/Struktural Perbukitan Tektonik Sedimen Haplustepts Ustorthents Inceptisols Komplek regosol dan litosol 0.302 7873

10 85 Tektonik/Struktural Perbukitan Tektonik Sedimen Haplustolls Argiustolls Mollisols Komplek regosol abu-abu dan litosol 0.172 3135

11 121 Volkan Dataran Volkan Volkanik Haplusterts Haplustepts Vertisols Grumosol abu-abu hitam 0.187 21499

12 129 Volkan Dataran Volkan Volkanik Haplustepts Ustorthents Inceptisols Komplek regosol dan litosol 0.302 57898

13 130 Volkan Dataran Volkan Volkanik Haplustepts Haplustalfs Inceptisols Komplek tanah mediteran coklat dan litosol 0.323 70783

14 141 Volkan Kerucut Volkan Volkanik Ustipsamments Haplustands Entisols Regosol abu-abu 0.304 74167

15 147 Volkan Perbukitan Volkan Volkanik Haplustepts Ustorthents Inceptisols Komplek regosol dan litosol 0.302 37779

16 148 Volkan Kerucut Volkan Volkanik Haplustepts Haplustalfs Inceptisols Komplek tanah mediteran coklat dan litosol 0.323 31143

17 168 Volkan Pegunungan Volkan Volkanik Haplustepts Haplustalfs Inceptisols Komplek tanah mediteran coklat dan litosol 0.323 835394

3.2.4 Faktor Penggunaan Lahan Dan Pengelolaan

Data penggunaan lahan dan pengelolaan yang digunakan adalah peta penggunaan lahan serta data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3-1, dimana nilai CP di tentukan dari hasil pendekatan dengan penelitian yang pernah dilakukan:

Tabel 3-11: Nilai Faktor Penggunaan Lahan (CP)

No GL_2010 Nilai

CP Luas (Ha)

1 Semak/Belukar 0.01 476456

2 Pertanian Lahan Kering Campur Semak 0.40 207417

3 Sawah 0.02 69012

4 Hutan lahan kering primer 0.00 377021

5 Hutan lahan kering sekunder 0.01 271178

6 Hutan mangrove primer 0.00 3472

7 Hutan tanaman 0.20 953

8 Permukiman 0.20 4655

9 Tanah terbuka 1.00 11978

10 Savana 0.10 3670

11 Hutan mangrove sekunder 0.00 4719

12 Belukar rawa 0.00 694

13 Pertanian lahan kering 0.05 64558

14 Tambak 0.00 11406

15 Transmigrasi 0.20 191

16 Pertambangan 1.00 1572

17 Kawah 0.00 3584

1512533

3.2.5 EROSI DAN SEDIMENTASI

Sumber : SRTM DEM dan Analisa Konsultan 2013

Sumber: Peta Tanah Eksplorasi Indonesia, Balitbang Tanah

Sumber : Data Spasial Penggunaan Lahan Tahun 2011, Kemenhut

Sumber : Analisa Konsultan 2013

Gambar 3-7: Erosi di Wilayah Sungai Sumbawa

Kelas Kelas Besarnya Erosi (ton/ha/th) Keterangan

1 < 15 Erosi sangat ringan (SR) 2 15 – 60 Erosi ringan (R) 3 60 – 180 Sedang (S) 4 180 – 480 Erosi berat (B) 5 > 480 Erosi sangat berat (SB)

0% 20% 40% 60% 80%

0 - 15 15 - 60 60 - 180 180 - 480 > 480 66%

25%

Hasil perhitungan disajikan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada

Lampiran 3-3. Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil bahwa pada umumnya erosi di wilayah Sungai Sumbawa masih kecil, yang mengalami erosi sangat berat ada di DAS sebagai berikut :

153. DAS Dorombolo 221 DAS Wonto 546 DAS Toro Sitau

3.3 EROSI DAN SEDIMENTASI DI LOKASI PEKERJAAN 3.3.1 Erosi Dinding Sungai

Berdasarkan hasil survey di lapangan, teradapat beberapa lokasi dimana terjadinya erosi dinding sungai.

Keterangan:

Erosi pada bangunan bronjong Lokasi : DAS Sekongkang Tengah II

Jembatan Sekongkang 2 Koord : 08057'58,9" LS

116045'01,4" BT

Keterangan:

Erosi pada dinding sungai dan sebagian bangunan jembatan

Lokasi : DAS Sekongkang Tengah II Jembatan Sekongkang 2 Koord : 08057'58,9" LS

116045'01,4" BT

Keterangan:

Erosi pada dinding sungai akibat luapan air sungai

Lokasi : Das Rea Tengah I Desa Tepas Koord : 08043'21,1" LS

Keterangan:

Erosi pada bangunan bendung Lokasi : DAS Tarei Hulu

Bendungan Rababaka Koord : 08030'59,6" LS

118025'25,3" BT

Keterangan:

Erosi pada dinding sungai Lokasi : DAS Tarei Tengah

Jembatan Balibunga Koord : 08032'19,1" LS

118025'51,0" BT

Keterangan:

Erosi pada bangunan bronjong Lokasi : DAS Dadi Hilir

Jembatan Sori Sondosia Koord : 08029'32,8" LS

116032'09,6" BT

Keterangan:

Penumpukan sampah pada dinding sungai

Lokasi : DAS Rea Hilir I Jembatan Brang Rea Koord : 080

44'39,0"

LS3.3.2 Longsor

Berdasarkan hasil survey di lapangan, teradapat beberapa lokasi dimana terjadinya longsor.

Keterangan:

Erosi pada tebing jalan Lokasi : Kabupaten Dompu Koord : 08034'29,6" LS

118017'06,5" BT

Keterangan:

Erosi pada tebing jalan Lokasi : Kabupaten Dompu Koord : 08035'02,7" LS

118016'57,9" BT

Keterangan:

Erosi pada tebing jalan merusak bangunan bronjong

Lokasi : Kabupaten Dompu Koord : 08040'19,3" LS

118011'47,5" BT

Berdasarkan rencana pengembangan sumber daya air wilayah sungai Sumbawa pada RTRW dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten kawasan rawan longsor, yaitu: 1. Kabupaten Dompu : Tambora, Ranggo dan Paradowane

3.4 KERUSAKAN PANTAI DI LOKASI PEKERJAAN

Berdasarkan informasi yang didapatkan, teradapat beberapa lokasi dimana terjadinya kerusakan pantai.

Lokasi : Kec. Hu’u, Kec. Dompu Waktu : 10 Juli 2013

Sumber :http://regional.kompasiana.com

Keterangan:

Abrasi/Erosi Pantai mengakibatkan jalan yang menghubungkan antara Desa Jala dengan Desa Cempi Jaya

Kecamatan Hu`u, dan Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu mengalami kerusakan sangat parah. Abrasi pantai disebabkan oleh kegiatan penambangan pasir oleh warga untuk keperluan bangunan rumah.

Lokasi : Pantai Paropa Panda, Bima Waktu : Mei 2012

Sumber :http://rimpu-cili.blogspot.com

Keterangan:

Abrasi Pantai bukan hanya disebabkan oleh gelombang laut dan meningkatnya volume air laut. Tetapi kerusakan pesisir pantai juga disebabkan pengambilan pasir di Pantai Paropa Panda. Serta masyarakat sekitar yang berusaha memperluas tambak sehingga mengambil area pantai.

Lokasi : Labuhan Lalar, Taliwang Waktu : 07 Desember 2010

Sumber :http://www.sumbawanews.com

Keterangan:

Bencana alam yang merusak pantai terjadi di Kecamatan Taliwang. Air laut pasang di pantai Labuhan Lalar

Lokasi : Tanjung Blusun-Tanjung Kertasari, Sumbawa Barat Waktu : Desember 2010

Sumber :http://ramalaut08.wordpress.com

Keterangan:

Kawasan ini hampir sebagian besar kondisi pantainya mengalami abrasi kecuali sedikit di bagian selatan Tanjung Blusun dan sebelah utara Muara Sungai Taliwang. Abrasi yang terjadi sepanjang kawasan ini cukup signifikan yang disebabkan oleh letak geografis dari pantai tersebut dan juga akibat penebangan hutan bakau

Lokasi : Tanjung Jelenga-Maluk, Sumbawa Barat

Waktu : Desember 2010

Sumber :http://ramalaut08.wordpress.com

Keterangan :

Kawasan ini sebagian besar mengalami akresi yaitu Tanjung Jelenga, Teluk Benette dan Pantai Maluk, dengan karakteristik pantai tanggul gisik lebar lebih dari 25 meter, relief pantai sedang dan perairan yang jernih. Sedangkan lainnya mengalami abrasi namun karena resistensi pantai yang tinggi terhadap energi gelombang, maka tidak terjadi perubahan garis pantai yang signifikan.

Lokasi : Teluk Benete, Sumbawa Waktu : Agustus 2012

Sumber :http://www.suarantb.com

Keterangan :

Erosi pantai yang terjadi akibat

Berdasarkan inventarisasi data dan analisis konsultan, yang merupakan kawasan kerusakan pantai, yaitu:

Tabel 3-12: Daerah Rawan Kerusakan Pantai

No. Nama Pantai

Lokasi

Kecamatan Desa, Dusun

No. Nama Pantai

Lokasi

Kecamatan Desa, Dusun

Kanan j alan masuk

pelabuhan Bima Barat

Sumber: Analisa Konsultan Tahun 2013

3.5 ANALISIS DAN PERAMALAN PASANG SURUT

Pengolahan data pasang surut (pasut) dengan alur sebagaimana disajikan oleh Gambar 3.9. Perhitungan konstanta pasut dilakukan dengan menggunakan metode Least Square. Data pasut diambil dari data sekunder hasil simulasi NAO- Tide sedangkan untuk verifikasi digunakan data pasut dari Dishidros TNI-AL. Dengan konstanta pasang surut yang ada pada proses sebelumnya dilakukan penentuan jenis pasang surut menurut rumus berikut:

2 2

1 1

S M

O K NF

+ + =

dimana jenis pasut untuk nilai NF (Bilangan Formzahl): 0 - 0,25 = semi diurnal

0,25 - 1,5 = mixed type (semi diurnal dominant) 1,5 - 3,0 = mixed type (diurnal dominant) >3,0 = diurnal

Selanjutnya dilakukan peramalan pasang surut yang dipilih bersamaan dengan masa pengukuran yang dilakukan di lokasi pekerjaan.

Gambar 3-9: Bagan Alir Perhitungan Dan Peramalan Pasang Surut Laut

Langkah pengolahan data pasang surut berikutnya adalah mencari harga elevasi-elevasi acuan dari karakteristik perairan di wilayah proyek. Untuk mencari harga elevasi-elevasi tersebut, digunakan nilai-nilai komponen pasang surut dari hasil penaksiran dengan menggunakan metode least square (rata-rata kuadrat terkecil) seperti disajikan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 3-13: Komponen Pasang Surut hasil Analisis

Constituent SO M2 S2 N2 K2 K1 O1 P1 M4 MS4

Bilangan Formzall

(F) Tipe Pasang Surut Keterangan

F < 0.25 Pasang harian ganda (semidiurnal)

Dalam 1 hari terjadi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut dengan ketinggian yang hampir sama dan terjadi berurutan secara teratur. Periode pasang surut rata-rata adalah 12 jam 24 menit.

0.25 < F < 1.5 Campuran, condong ke semi diurnal Dalam 1 hari terjadi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut dengan ketinggian dan periode yang berbeda.

1.5<F<3.0 Campuran, condong ke diurnal

Dalam 1 hari terjadi 1 kali air pasang dan 1 kali air surut dengan ketinggian yang berbeda. Kadang-kadang terjadi 2 kali air pasang dalam 1 hari dengan perbedaan yang besar pada tinggi dan waktu.

F < 3.0 Pasang harian tunggal (diurnal) Dalam 1 hari terjadi 1 kali air pasang dan 1 kali air surut. Periode pasang surut adalah 24 jam 50 menit

dimana:

A : amplitudo, g : beda fase,

M2 : komponen utama bulan (semi diurnal), S2 : komponen utama matahari (semi diurnal), N2 : komponen eliptis bulan,

K2 : komponen bulan, K1 : komponen bulan,

O1 : komponen utama bulan (diurnal),

P1 : komponen utama matahari (semi diurnal), M4 : komponen utama bulan (kuarter diurnal), dan MS4 : komponen utama matahari-bulan.

Dengan konstanta pasang surut diatas dilakukan penentuan jenis pasang

surut menurut rumus berikut:

2

dimana jenis pasut untuk nilai NF = 0.92 adalah Mixed Type (Diurnal Dominant) 0 - 0,25 = semi diurnal

0,25 - 1,5 = mixed type (semi diurnal dominant) 1,5 - 3,0 = mixed type (diurnal dominant) >3,0 = diurnal

Dengan komponen pasang surut di atas, dilakukan pula penaksiran pasang surut untuk masa 20 tahun sejak tanggal pengamatan. Hasil peramalan ini dibaca untuk menentukan elevasi-elevasi acuan pasang surut yang menjadi ciri daerah tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 3.15.

Dari elevasi acuan pasang surut yang ada maka ditetapkan nilai LLWL sebagai elevasi nol acuan. Disamping itu dari peramalan untuk masa 20 tahun ke depan akan didapatkan nilai probabilitas dan prosentase dari masing-masing elevasi acuan di bawah.

Elevasi rencana didapat dengan menggunakan data hasil ramalan selama 20 tahun tersebut. Harga elevasi-elevasi acuan yang telah diperoleh adalah sebagai berikut.

Tabel 3-15: Harga Elevasi-elevasi Acuan terhadap LLWL

No. Elevasi Acuan (cm) Tinggi (cm)

1. HHWL Highest High Water Level 196,67

2. MHWS Mean High Water Spring 180,39

3. MHWL Mean High Water Level 151,47

4. MSL Mean Sea Level 107,54

5. MLWL Mean Low Water Level 65,49

6. MLWS Mean Low Water Spring 22,20

7. LLWL Lowest Low Water Level 0.000

Tunggang Pasang sebesar 196,67 cm.

Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan pasut di lokasi pekerjaan dengan harga pasut keluaran Dishidros TNI – AL di lokasi terdekat. Dalam hal ini, lokasi yang dijadikan pembanding adalah di Lembar (Labuan Tring) dengan koordinat 8o 42’ 10.0”S 116o 3’ 0.00”T. Variabel yang diverifikasi

adalah Tipe Pasut yang mana hasilnya cocok yaitu Campuran Condong ke Harian Ganda (Mixed Semi Diurnal Tide).

-150

Perbandingan Hasil Pengamatan dan Penaksiran

Data Pengamatan

Hasil Penaksiran

MSL = 0.0 cm

Sumber: NOAA http://www.esrl.noaa.gov/psd

Sumber: NOAA http://www.esrl.noaa.gov/psd

Gambar 3-13: Lokasi sampling elevasi muka air pasang surut “Naotide – A” 8o

27’53.48” S 117o 23’ 42.33” T dan “Naotide – B” 9o 3’ 56.02” S 117o 13’ 12.62” T.

Gambar 3-14: Lokasi sampling data angin “ESRL NOAA GOV” di 10o 0’ 0.00” S

Gambar 3-15: Data Estimasi Tinggi Gelombang (sumber BMKG)