ADOPSI TEKNOLOGI BUDIDAYA LORONG PADA LAHAN KERING DI KAWASAN OESAO

B. Murdolelono, H da Silva dan Yusuf BPTP Nusa Tenggara Timur

ABSTRAK

Teknologi budidaya lorong yang diintroduksikan di lahan kering Kawasan Oesao lima tahun yang lalu (2000-2001) perlu dievaluasi kembali setelah pembinaan dihentikan. Upaya ini perlu dilakukan untuk menentukan arah pengembangan pertanian lahan kering ke depan. Data dan informasi dikumpulkan pada bulan Mei – Juni 2006 melalui observasi dan wawancara semi terstruktur terhadap anggota kelompok tani yang terlibat penelitian lima tahun yang lalu di desa Kuanheum, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) 1 orang petani (5%) masih mempertahankan tanaman perkebunan (jambu mente) sebagai hedge row, (ii) tanaman pakan (turi) baik yang ditanam sebagai hedge row maupun sebagai pagar kebun tidak diadopsi petani, (iii) introduksi jagung lamuru dan kacang tanah 100% diadopsi petani, namun pola tanam dan jarak tanam mengalami perubahan yakni pola tanam strip cropping berubah menjadi tanam campur dan / atau tumpang sari, jarak tanam jagung mengalami perubahan dari 100x40 cm menjadi 100x100 cm, sementara kacang tanah 40x20 cm menjadi 40 x 30-40 cm, (iv) pemupukan jagung dengan Urea 100 kg/ha + SP-36 50 kg/ha tidak diadopsi petani, (v) kekompakan dan keaktifan kelompok tani mengalami penurunan yang ditandai dengan dibongkarnya pagar kelompok dan tidak adanya kesepakatan tanam secara bersama antar anggota kelompok, (vi) implikasi hasil penelitian ini adalah orientasi petani pada lahan kering masih untuk kecukupan pangan sendiri (subsisten) sehingga introduksi tanaman pangan (jagung dan kacang-kacangan) varietas unggul baru masih tetap disarankan sepanjang varietas introduksi tersebut mampu berproduksi dengan baik pada kondisi very low input (tanpa pupuk dan tanpa pestisida).

Kata kunci: Lahan Kering, Pertanaman lorong, Adopsi, Kawasan Oesao PENDAHULUAN

Budidaya lorong (alley cropping) merupakan bentuk pemanfaatan lahan dengan mengkombinasikan tanaman semusim, tanaman tahunan dan ternak/pakan ternak (agrosilvopasture) (Malian et al, 1991). Sistem ini dinilai sesuai untuk kondisi bio-fisik lahan, sosial budaya masyarakat dan ekonomi petani di NTT. Budidaya lorong telah dikembangkan oleh BPTP NTT sejak Proyek P3NT pada tahun 1987. Salah satu lokasi penelitian budidaya lorong adalah lahan kering Kawasan Oesao. Penelitian tersebut dilakukan selama dua tahun (2000-2001) (Murdolelono et al, 2001).

Setelah lokasi tersebut ditinggalkan selama kurang lebih lima tahun maka keberlanjutan dan dampak teknologi tersebut perlu dievaluasi. Evaluasi perlu dilakukan sebab introduksi teknologi pertanian akan menimbulkan perubahan teknologi petani (existing farming system). Sehingga suatu paket teknologi yang telah dirakit tidak mungkin seluruhnya akan diadopsi petani, walaupun komponen teknologi yang dirakit tersebut telah mempertimbangkan keadaan petani.

Pengertian adopsi teknologi dalam penelitian ini adalah perubahan penerapan teknologi oleh petani setelah suatu teknologi baru diperkenalkan tanpa adanya intervensi lagi oleh pembawa teknologi. Pengetahuan tentang adopsi teknologi pada lahan kering di Kawasan Oesao sangat penting sebab teknologi pertanian lahan kering di wilayah ini relatif tertinggal dibanding wilayah lain, padahal lebih dari 80% penduduk mendiami lahan kering dan menggantungkan hidupnya dari hasil-hasil pertanian (BPS NTT, 2004).

Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa adopsi teknologi lahan kering sangat lambat. Yusuf et al (2001) menyebutkan bahwa adopsi teknologi pengkajian sistem usahatani lahan kering di Provinsi Nusa Tenggara Timur tergolong sedang yakni 62,8%. Sementara Lidjang (1995) mengemukakan bahwa adopsi teknologi pertanian di Timor Barat sangat lambat,

penyebab utamanya adalah inovasi dan strategi difusi hanya mempertimbangkan kelayakan teknis-ekonomis dan masih mengabaikan kelayakan sosial budaya sebagai salah satu syarat diterimanya suatu inovasi. Hasil penelitian tersebut cakupannya sangat luas sehingga perlu kajian yang lebih mendalam untuk wilayah spesifik sebab kondisi biofisik dan budaya di NTT sangat beragam.

Sifat teknologi sangat menentukan dalam penerapan teknologi. Hanafi (1987) menyebutkan bahwa sifat teknologi tersebut antara lain:

1. Keuntungan relatif: setiap ide baru akan selalu dipertimbangkan mengenai seberapa jauh keuntungan relatif yang diberikan, yang diukur dengan derajat keuntungan ekonomis, besarnya penghematan atau keamanan atau pengaruhnya terhadap posisi sosial yang diterima oleh komunikan selaku adaptor.

2. Kompatibilitas: setiap inovasi akan cepat diadopsi bila mempunyai kecocokan dengan kondisi setempat yang telah ada dalam masyarakat.

3. Kompleksitas : inovasi akan sangat mudah dimengerti dan disampaikan manakala cukup sederhana, tidak rumit, mudah dipahami dan dipergunakan.

4. Triabilitas: suatu inovasi yang tidak mudah dicoba karena perlengkapan yang komplek dan memerlukan biaya yang mahal, waktu yang lama akan sulit diadopsi.

5. Observasi : suatu inovasi akan lebih cepat diadopsi manakala pegaruhnya atau hasilnya mudah atau cepat dilihat oleh komunikan.

6. Input Komplementer: perpaduan antara kompatibilitas dan kompleksitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/informasi adopsi teknologi masing-masing komponen teknologi budidaya lorong di Kawasan Oesao. Hasil penelitian bermanfaat sebagai dasar pengkajian perbaikan teknologi dan strategi diseminasi teknologi pada masa mendatang.

METODOLOGI Pendekatan

Batasan permasalahan yang dilakukan dalam evaluasi adopsi teknologi pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan teknologi budidaya lahan kering oleh petani setelah rakitan teknologi diperkenalkan kepada mereka lima tahun yang lalu? Untuk menjawab permasalahan tersebut maka perlu diketahui tiga hal yakni (a) komponen teknologi yang diperkenalkan, (b) teknologi existing sebelum diperkenalkan dan (c) penerapan teknologi saat ini.

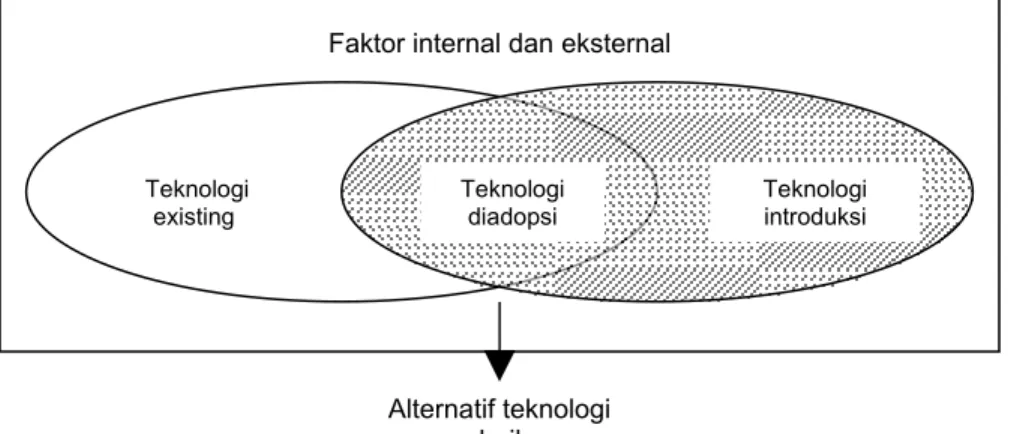

Diagram 1. Diagram venn teknologi existing teknologi perbaikan, faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi dan usulan perbaikannya

Dua faktor utama yang mempengaruhi petani dalam menerapkan suatu teknologi adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dianggap penting dalam merancang teknologi adalah modal, sedangkan faktor eksternal adalah nilai ekonomi dan sifat teknologi. Setelah faktor-faktor yang mempengaruhi suatu teknologi diadopsi atau tidak diadosi teridentifikasi maka langkah berikutnya adalah menyusun strategi baru yang lebih sesuai untuk kelompok sasaran petani lahan kering Kawasan Oesao.

Faktor internal dan eksternal

Teknologi

existing Teknologi diadopsi Teknologi introduksi

Alternatif teknologi perbaikan

Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di Desa Kuanheum, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Lokasi tersebut merupakan lokasi pengkajian perakitan teknologi sistem usahatani lahan kering Kawasan Oesao pada tahun 2000 – 2001. Pada tahun 2002 – 2006 lokasi tersebut tidak dilakukan pembinaan. Pada bulan Mei – Juni 2006 dilakukan kunjungan untuk dievaluasi adopsi teknologi yang diintroduksikan.

Data dan Analisis Data

Data dan informasi dikumpulkan melalui observasi dan wawancara semi terstruktur terhadap anggota kelompok tani yang terlibat pengkajian pada tahun 2000 – 2001. Jenis data yang dikumpulkan meliputi teknologi existing sebelum dilakukan teknologi baru diperkenalkan (sebelum tahun 2000), perbaikan teknologi yang dilakukan (tahun 2000 – 2001), serta penerapan teknologi saat ini (tahun 2006).

Data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif tersebut digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat suatu fenomena. Bahasan utama yang dilakukan dalam analisis deskriptif meliputi tiga hal yakni kelayakan teknis, ekonomis dan sosial teknologi introduksi. Rogers, et al (1971 dalam Lidjang, 1995) mengemukakan bahwa suatu inovasi akan diterima jika secara ekonomis menguntungkan, layak secara teknis dan diterima pada kondisi sosial budaya setempat.

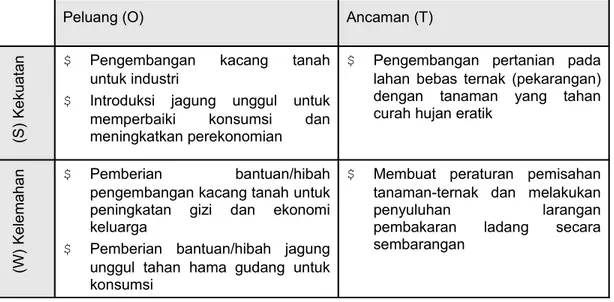

Setelah data/informasi terkumpul dan analisis deskriptif telah dikakukan maka kegiatan berikutnya adalah merancang strategi diseminasi teknologi baru. Alat bantu yang digunakan adalah analisis SWOT. Unsur-unsur kekuatan (strength), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang diperlukan dalam analisis SWOT didapatkan dari data (teknologi apa saja yang diadopsi, tidak diadopsi atau mengalami modifikasi) dan intrepertasi data (alasan teknologi diadopsi atau tidak diadopsi atau mengalami modifikasi, serta hubungan sebab akibat suatu fenomena).

Analisis SWOT yang dilakukan mengacu pada tingkat adopsi budidaya lorong di Kawasan Oesao. Sehingga hasilnya hanya direkomendasikan untuk pengembangan pertanian lahan kering di Kawasan Oesao saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaan Adopsi Teknologi Budidaya Lorong

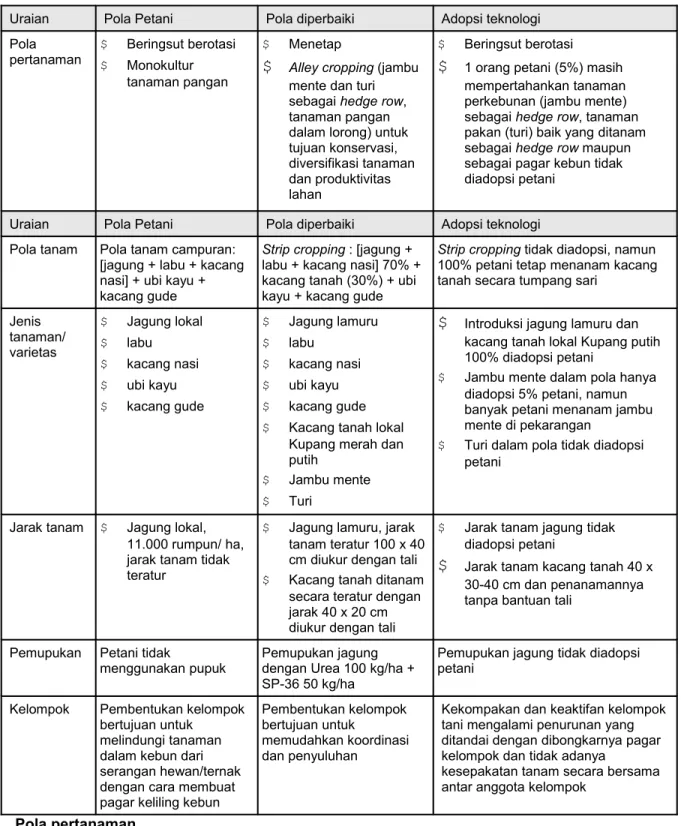

Tabel 1. Keragaan adopsi teknologi budidaya lorong di Kawasan Oesao

Uraian Pola Petani Pola diperbaiki Adopsi teknologi Pola pertanaman $ Beringsut berotasi $ Monokultur tanaman pangan $ Menetap

$

Alley cropping (jambumente dan turi sebagai hedge row, tanaman pangan dalam lorong) untuk tujuan konservasi, diversifikasi tanaman dan produktivitas lahan

$ Beringsut berotasi

$

1 orang petani (5%) masih mempertahankan tanaman perkebunan (jambu mente) sebagai hedge row, tanaman pakan (turi) baik yang ditanam sebagai hedge row maupun sebagai pagar kebun tidak diadopsi petaniUraian Pola Petani Pola diperbaiki Adopsi teknologi Pola tanam Pola tanam campuran:

[jagung + labu + kacang nasi] + ubi kayu + kacang gude

Strip cropping : [jagung +

labu + kacang nasi] 70% + kacang tanah (30%) + ubi kayu + kacang gude

Strip cropping tidak diadopsi, namun

100% petani tetap menanam kacang tanah secara tumpang sari

Jenis tanaman/ varietas $ Jagung lokal $ labu $ kacang nasi $ ubi kayu $ kacang gude $ Jagung lamuru $ labu $ kacang nasi $ ubi kayu $ kacang gude $ Kacang tanah lokal

Kupang merah dan putih

$ Jambu mente $ Turi

$

Introduksi jagung lamuru dan kacang tanah lokal Kupang putih 100% diadopsi petani$ Jambu mente dalam pola hanya diadopsi 5% petani, namun banyak petani menanam jambu mente di pekarangan

$ Turi dalam pola tidak diadopsi petani

Jarak tanam $ Jagung lokal, 11.000 rumpun/ ha, jarak tanam tidak teratur

$ Jagung lamuru, jarak tanam teratur 100 x 40 cm diukur dengan tali $ Kacang tanah ditanam

secara teratur dengan jarak 40 x 20 cm diukur dengan tali

$ Jarak tanam jagung tidak diadopsi petani

$

Jarak tanam kacang tanah 40 x 30-40 cm dan penanamannya tanpa bantuan taliPemupukan Petani tidak

menggunakan pupuk Pemupukan jagung dengan Urea 100 kg/ha + SP-36 50 kg/ha

Pemupukan jagung tidak diadopsi petani

Kelompok Pembentukan kelompok bertujuan untuk

melindungi tanaman dalam kebun dari serangan hewan/ternak dengan cara membuat pagar keliling kebun

Pembentukan kelompok bertujuan untuk

memudahkan koordinasi dan penyuluhan

Kekompakan dan keaktifan kelompok tani mengalami penurunan yang ditandai dengan dibongkarnya pagar kelompok dan tidak adanya

kesepakatan tanam secara bersama antar anggota kelompok

Pengelolaan lahan ladang oleh petani di Kawasan Oesao masih dilakukan secara beringsut berotasi selama tujuh – sembilan tahun. Umumnya mereka memiliki ladang 3-4 persil, namun hanya satu persil saja yang ditanami. Pada tahun pertama mereka mengusahakan pada persil pertama. Lahan tersebut ditanami jagung + labu + kacang nasi + ubi kayu selama 2-3 musim tanam (2-3 tahun), kemudian ladang tersebut ditinggalkan karena kesuburan tanahnya telah menurun. Pada tahun ketiga sampai keempat mereka berpindah ke persil kedua dan mengusahakan tanaman seperti pada persil pertama selama 2-3 musim tanam (2-3 tahun), kemudian persil kedua ditinggalkan setelah kesuburan tanahnya telah menurun. Pada tahun kelima sampai keenam mereka berpindah lagi ke persil ketiga dan mengusahakan tanaman seperti pada persil pertama dan kedua. Pada tahun ketujuh sampai kesembilan mereka kembali mengusakan persil pertama. Pada tahun ketujuh sampai kesembilan tersebut kesuburan tanah pada persil pertama sudah cukup baik sebab selama ditinggalkan banyak ditumbuhi gulma dan legum terutama Chromolena odorata, lamtoro lokal (Leucaena sp) dan alang-alang (Imperata cylindrica).

Introduksi teknologi pertanaman lorong mengubah pengelolaan lahan secara beringsut berotasi menjadi pertanian secara menetap. Diharapkan petani akan memperoleh beberapa keuntungan dari sistem pertanaman lorong yang dirakit seperti dikemukakan oleh Subandi et al (1997) yakni:

a. Memperoleh hasil panen sumber pangan dan pendapatan secara lumintu sepanjang tahun. b. Menjamin penyediaan hijauan makanan ternak, kayu bakar atau kayu bangunan rumah c. Menghasilkan pupuk hijau atau mulsa untuk mendukung pertumbuhan tanaman pangan. d. Memperbaiki kondisi tanah dan kehidupan mikroorganisme tanah serta fiksasi (penambatan)

nitrogen secara biologis oleh tanaman.

e. Memperoleh ligkungan sejuk agar nyaman bekerja dan mengurangi kehilangan air secara percuma.

f. Mengurangi tingkat erosi, meningkatkan infiltrasi dan mengendalikan aliran permukaan. g. Berfungsi untuk menahan angin di daerah terbuka.

h. Relatif mudah diterapkan oleh petani kecil, baik dari segi teknis tenaga kerja maupun ekonomis.

Setelah lima tahun ditinggalkan ternyata hanya satu orang petani (5%) masih mempertahankan tanaman perkebunan (jambu mente) sebagai hedge row, tanaman pakan (turi) baik yang ditanam sebagai hedge row maupun sebagai pagar kebun tidak diadopsi petani. Selain itu pengelolaan lahan secara menetap tidak diadopsi dan mereka tetap mempertahankan pengelolaan lahan secara beringsut berotasi.

Beberapa hal yang menjadi alasan pola pertanaman lorong tidak diadopsi adalah:

a. Petani tidak biasa menanam tanaman tahunan di tengah kebun sebab mereka masih menerapkan sistem beringsut berotasi dan tebas bakar, selain itu pada saat lahan ditinggalkan lahan tersebut menjadi daerah penggembalaan ternak.

b. Kepemilikan lahan masih luas dan persil lahannya banyak sehingga lebih mudah melakukan sistem beringsut berotasi dan tidak perlu memfokuskan perhatian pada satu persil saja c. Tenaga kerja petani terbatas, waktu persiapan lahan yang sempit dan petani biasa

melakukan tebas bakar sehingga tanaman tahunan juga ikut terbakar. Pola Tanam

Pola tanam yang biasa dilakukan petani lahan kering di Kawasan Oesao sebanyak satu kali dalam setahun sebab hari hujannya cukup singkat yakni bulan Desember – Maret. Dalam berusahatani ladang, petani mengandalkan air hujan. Sementara bagi lahan yang berpengairan cenderung menjadi lahan sawah. Pola tanam yang biasa mereka terapkan pada lahan ladang adalah pola tanam campuran beberapa komoditas tanaman pangan seperti jagung + labu + kacang nasi + ubi kayu + kacang gude. Oleh karena jagung merupakan makanan pokok maka jagung lebih dominan dibanding komoditas yang lain.

Umumnya jagung, labu dan kacang nasi ditanam bersamaan pada awal musim hujan dengan cara mencampur biji ketiga komoditas itu pada saat tanam. Oleh karena ketiga biji

tersebut dicampur dalam satu wadah pada saat tanam maka dalam pengambilan biji terdapat empat kemungkinan biji yang terambil yakni (a) jagung saja sebab biji jagung paling banyak, (b) jagung + labu, (c) jagung + kacang nasi, dan (d) jagung + labu + kacang nasi. Sedangkan ubi kayu dan kacang gude ditanam secara terpisah.

Pola tanam campur banyak keuntungan yakni: (a) menghemat tenaga kerja tanam, (b) labu bisa menjadi cover crop sehingga mengurangi jumlah gulma, (c) tanaman jagung dapat berfungsi sebagai rambatan kacang nasi, (d) sedikit mempertahankan kesuburan karena kacang nasi merupakan leguminosa yang menghasilkan bintil akar yang dapat mengikat N bebas dari udara, (e) lahan menyediakan bahan makanan untuk konsumsi sepanjang tahun karena jagung dapat dipanen bulan Maret, pucuk labu dapat diambil daunnya untuk sayuran bulan Januari – Juni, buah labu muda dapat dipanen bulan Februari – April, buah labu tua bulan Maret – Juni, kacang nasi bulan Maret – Mei, kacang gude bulan Mei – Juni, serta ubi kayu bulan Juli – September.

Komoditas yang diusahakan petani tetap dipertahankan dalam merancang perbaikan pola tanam yakni dengan strip cropping jagung (70%) + kacang tanah (30%) + ubi kayu + kacang gude. Cara penanaman labu dan kacang nasi tetap dicampur dengan jagung seperti pola petani. Kacang tanah dimasukkan ke dalam sistem usahatani sebab: 1). Kacang tanah merupakan leguminosa yang mampu mengikat N bebas dan udara sehingga akan meningkatkan kesuburan tanah, 2). Petani setempat tidak biasa melakukan pemupukan, sehingga komoditas ini akan meghambat degradasi kesuburan lahan, 3). Teknologi budidaya relatif mudah, 4). Permintaan dan harga cukup baik, 5). Kandungan gizi, terutama protein cukup tinggi, serta 5). Biomass kacang tanah potensial untuk pakan ternak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbaikan pola tanam dengan cara strip cropping tidak diadopsi petani. Hal ini disebabkan:

a.

Tujuan berusahatani pada lahan ladang untuk ketahanan pangan (food security) dan bila ada kelebihan baru dijual sehingga mereka sulit meninggalkan teknologi budidaya warisan leluhurnyab. Teknologi tanam yang diperkenalkan rumit dan memerlukan tenaga kerja tambahan untuk menarik tali karena teknologi baru tersebut harus berbaris, sementara mereka lebih berpikir praktis.

Jenis tanaman/varietas

Jenis tanaman yang baru diperkenalkan adalah jambu mente. Varietas yang baru diperkenalkan adalah jagung lamuru, kacang tanah lokal Kupang merah dan kacang tanah lokal Kupang putih. Sementara jenis tanaman lain seperti turi, labu, kacang nasi, kacang gude dan ubi kayu sudah biasa diusahakan petani.

Jagung lamuru

Jagung merupakan makanan pokok penghasil karbohidrat terpenting bagi petani lahan kering di Kawasan Oesao, sehingga jagung diusahakan setiap tahun oleh petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa introduksi jagung lamuru (jagung unggul Nasional berdaya hasil tinggi) 100% diadopsi petani. Jagung lamuru secara teknis, ekonomis dan sosial dapat diterima petani, meskipun demikian petani tetap mempertahankan jagung lokal warisan leluhurnya. Hal ini merupakan suatu bentuk kehati-hatian petani terhadap teknologi baru. Mereka tidak 100% mempercayai teknologi baru dan masih khawatir akan terjadi gagal panen pada varietas baru tersebut akibat musim/curah hujan di daerah ini seringkali tidak menentu.

Beberapa hal yang mendorong petani untuk mengadopsi jagung lamuru adalah:

a. Jagung lamuru yang dibudidayakan secara tradisional (pengelolaannya seperti jagung lokal) produktivitasnya lebih tinggi dibanding varietas lokal warisan leluhurnya. Produktivitas jagung lamuru yang tinggi ditandai dengan besarnya tongkol, banyaknya biji dalam tongkol, rendahnya bulir ompong (bijinya sedikit dan banyak biji tidak bernas) dan bulir yang kecilpun bijinya masih ada. Meskipun demikian petani tidak biasa menghitung berat biji dalam satuan kilogram sebab mereka menyimpan dalam bentuk tongkol dan jarang menjual biji jagung

b. Cara budidaya, panen dan pasca panen jagung lamuru sama dengan jagung lokal, sehingga tidak ada tambahan biaya usahatani

c.

Jagung lamuru mempunyai beberapa keunggulan lain yakni penampilannya lebih pendek (+ 150 cm) dibanding jagung lokal > 180 cm. Selain itu umurnya lebih singkat (+ 90 – 100 hari) dibanding jagung lokal (+ 95 – 110 hari). Sehingga lebih tahan terhadap tiupan angin kencang yang sering terjadi di daerah ini pada bulan Februari – Maret.Kacang tanah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa introduksi kacang tanah lokal kupang putih 100% diadopsi petani, sedangkan kacang tanah lokal kupang merah tidak diadopsi. Saat ini semua petani koperator menanam kacang tanah lokal kupang putih setiap tahun dalam skala usaha yang terbatas yakni 1 – 3 are per petani. Selain itu penyebaran benih kacang tanah lokal kupang putih cukup baik sebab tidak hanya petani koperator saja yang menanam tetapi juga petani lain di sekitarnya.

Beberapa hal yang mendorong petani untuk mengadopsi kacang tanah lokal kupang putih dan tidak mengadopsi lokal kupang merah adalah:

a. Teknologi budidaya, panen dan pasca panen kacang tanah tidak rumit dan tidak berbeda jauh dari tanaman kacang-kacangan yang biasa diusahakan seperti kacang nasi dan kacang gude

b. Kacang tanah dapat berproduksi dengan baik walaupun tanpa input seperti halnya kacang nasi dan kacang gude

c. Pemasaran kacang tanah lokal kupang putih sangat mudah dan diminati konsumen, sementara lokal kupang merah kurang disukai. Sehingga mereka lebih memilih mengusahakan kacang tanah lokal kupang putih.

Jambu mente

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jambu mente dalam pola hanya diadopsi 5% petani, namun banyak petani menanam jambu mente di pekarangan. Beberapa petani menyatakan bahwa tanaman jambu mente yang ditanam di pekarangan pertumbuhan dan produksinya cukup baik (beberapa pohon jambu mente pengembangan LSM), selain itu mereka juga mengetahui harganya cukup baik (mereka mengetahuinya dari petani desa Camplong yang berjarak 20-30 km dari lokasi). Namun untuk pengembangan di ladang masih terkendala oleh sistem pertanian beringsut berotasi, budaya tebas bakar dan kerusakan tanaman oleh sapi akibat sistem pemeliharaannya yang masih ekstensif.

Turi

Petani setempat sudah tidak asing lagi dengan tanaman turi dan mengusahakannya sebagai makanan sapi. Umumnya petani menanam turi di pekarangan. Meskipun demikian untuk pengembangannya pada lahan ladang dalam pola lorong masih banyak mengalami hambatan seperti halnya jambu mente.

Jarak tanam Jagung

Penanaman jagung umumnya dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, terutama wanita. Biasanya pembuatan lubang tanam dilakukan oleh pria atau wanita dewasa, sementara yang lain mengisi lubang tanam yang telah dibuat.

Dalam pembuatan lubang tanam biasanya si pembuat lubang tanam berjalan 2 langkah ke depan sambil mengayunkan tugal untuk membuat lubang tanam berikutnya. Sementara si pengisi lubang tanam mengambil 3-4 butir biji jagung yang telah dicampur biji labu dan kacang nasi dan dengan kakinya mereka langsung menutup lubang yang telah berisi biji jagung tersebut dengan tanah. Sebagai konsekuensi cara tanam demikian maka barisan tidak lurus dan jarak tanam tidak teratur (jarak antar rumpun berkisar 85 - 125 cm). Diperkirakan populasi per hektar 11.000 rumpun.

Introduksi teknologi baru merubah kebiasaan tanam petani tersebut yakni jagung ditanam dengan jarak 100 x 40 cm, 2-3 biji/lubang dan diukur dengan tali. Sehingga populasi per hektar 25.000 rumpun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa introduksi jarak tanam jagung tidak diadopsi petani. Hal ini disebabkan oleh:

a. Penerapan teknologi baru boros tenaga kerja sebab populasi tanaman jagung meningkat 250%, selain itu harus menggunakan tali yang kosekuensinya adalah memerlukan tenaga kerja tambahan 2 orang untuk menarik tali

b. Teknologi tanam berbaris sulit diterapkan pada lahan kering yang tanahnya berbatu-batu dan banyak pepohonan di dalam kebun

c. Jarak antar rumpun hanya 40 cm menyebabkan kesuburan tanah cepat menurun, sementara petani tidak menggunakan pupuk.

Kacang tanah

Jarak tanam kacang tanah yang diperkenalkan adalah penanaman secara teratur dengan jarak 40 x 20 cm diukur dengan tali. Cara tanam tersebut diadopsi petani, tetapi mengalami perubahan menjadi 40 x 30-40 cm dan penanamannya tanpa menggunakan tali. Perubahan jarak tanam tersebut disebabkan cara penanaman tidak menggunakan tali sehingga penentuan jarak tanam hanya berdasar taksiran atau keluwesan si pembuat lubang tanam. Pemupukan

Produktivitas jagung pola petani hanya berkisar 1 - 1,5 t/ha disebabkan menggunakan varietas lokal yang potensi produksinya rendah dan tanpa pupuk, sehingga dilakukan introduksi varietas lamuru yang potensi produksinya tinggi dan diperkenalkan teknologi pemupukan jagung dengan Urea 100 kg/ha + SP-36 50 kg/ha (Murdolelono et al, 2001).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa introduksi teknologi pemupukan jagung pada lahan kering tidak diadopsi petani. Beberapa hal yang menyebabkan teknologi pemupukan jagung pada lahan kering tidak diadopsi petani adalah:

a. Pemupukan memang berhasil meningkatkan produktivitas jagung, tetapi peruntukan jagung hanya untuk konsumsi sehingga petani tidak mempunyai modal untuk membeli pupuk

b. Jagung tetap bisa berbuah meskipun tanpa pupuk.

Minat petani untuk membeli pupuk unorganik sebenarnya cukup tinggi, terbukti mereka selalu menggunakan pupuk untuk padi di lahan sawahnya. Alasan petani menggunakan pupuk pada lahan sawah tersebut berlawanan dengan usahatani pada lahan ladang yakni orientasi usahatani padi pada lahan sawah untuk dijual (menambah keuangan keluarga) dan produksi padi sangat rendah apabila tidak dipupuk.

Kelompok

Secara tradisional pengelompokan petani untuk pengelolaan ladang sudah ada. Pembentukan kelompok bertujuan untuk melindungi tanaman dalam kebun dari serangan hewan/ ternak dengan cara membuat pagar keliling kebun. Intervensi external mengikuti pengelompokan petani secara tradisional, terutama bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan penyuluhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekompakan dan keaktifan kelompok tani mengalami penurunan yang ditandai dengan dibongkarnya pagar kelompok dan tidak adanya kesepakatan tanam secara bersama antar anggota kelompok. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi external pertanian secara berkelompok tidak diadopsi petani. Beberapa hal yang menyebabkan tidak mengadopsi intervensi external pertanian secara berkelompok adalah:

a. Petani hanya mau berkelompok kalau antar anggota mempunyai kepentingan yang sama, dimana pada kasus pembuatan pagar kelompok pada sistem tradisional adalah untuk melindungi tanaman dari serangan ternak, sementara pada pola intoduksi mereka belum merasakan manfaat berkelompok

b.

Intervensi external pertanian secara berkelompok bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan penyuluhan dalam hal mensukseskan suatu program/proyek sehingga pengelompokan petani tersebut sangat labil karena petani tidak merasa memiliki program/proyek.Implikasi Kebijakan

Konsep Perbaikan Usahatani

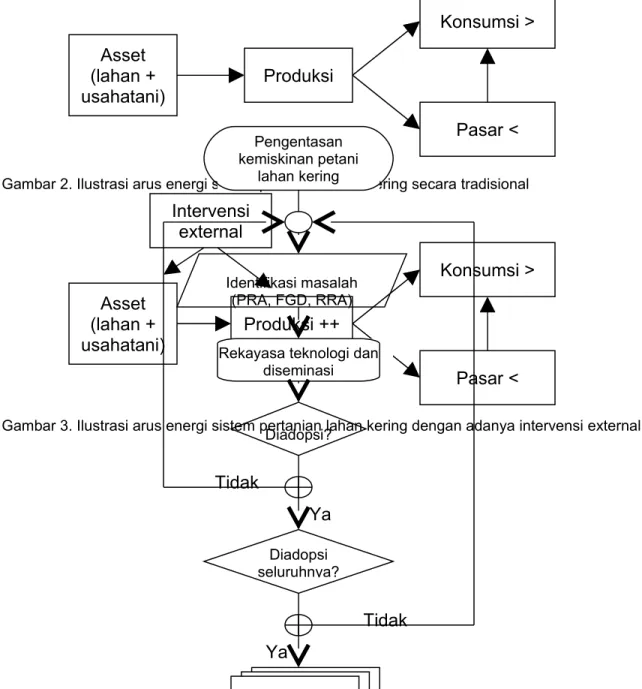

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi sangat rendah dan petani cenderung mempertahankan cara-cara lama warisan leluhurnya. Penjelasan yang paling rasional tetang rendahnya adopsi teknologi pada lahan kering adalah orientasi usaha petani hanya untuk kecukupan pangan dan mereka baru akan menjual hasil panennya apabila stok pangan telah terpenuhi seperti diilustrasikan pada Gambar 2. Pada gambar tersebut terlihat bahwa sebagian besar hasil-hasil pertanian hanya untuk memenuhi konsumsi (makan, minum) dan sebagian kecil dijual ke pasar untuk dibelikan barang lain atau keperluan lain non pertanian. Akibat sistem usahatani yang demikian maka arus energi balik untuk kelestarian sumberdaya alam sangat rendah dan degradasi lahan (kesuburan lahan) akan berlangsung sangat cepat sebab energi dari lahan terbawa keluar dari kebun baik untuk konsumsi maupun erosi.

Intervensi external pada pengkajian pada tahun 2000 – 2001 ternyata juga tidak dapat mengubah sistem pertanian yang lebih baik sebab pada saat ada intervensi external memang dapat meningkatkan produktivitas lahan, namun pemanfaatan produksi seperti pola tradisional (Gambar 3). Hal ini mengakibatkan petani akan cenderung kembali menerapkan teknologi dengan cara-cara lama apabila bantuan dan pembinaan dihentikan. Dengan demikian perlu dilakukan analisis lebih mendalam untuk menentukan strategi penyebaran teknologi yang sesuai dengan perilaku petani tersebut.

Gambar 2. Ilustrasi arus energi sistem pertanian lahan kering secara tradisional

Gambar 3. Ilustrasi arus energi sistem pertanian lahan kering dengan adanya intervensi external

Asset

(lahan +

usahatani)

Produksi

Konsumsi >

Pasar <

Asset

(lahan +

usahatani)

Produksi ++

Konsumsi >

Pasar <

Intervensi

external

Pengentasan kemiskinan petani lahan keringRekayasa teknologi dan diseminasi Diadopsi? Replikasi Identifikasi masalah (PRA, FGD, RRA) Diadopsi seluruhnya?

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Gambar 4. Flow chart rekayasa teknologi dan diseminasi untuk pengentasan kemiskinan di lahan kering

Agar introduksi teknologi berlanjut, strategi pendekatan yang berorientasi pada perubahan yang lebih berpusat pada sumber inovasi harus beralih kepada perubahan yang lebih berpusat pada penerima/petani (Anonymous, 1997). Perbaikan sistem usahatani dapat mengikuti diagram alir pada Gambar 4. Identifikasi masalah melalui Participatory Rural Appraisal (PRA), Focus Group Discussion (FGD) dan Rapid Rural Appraisal (RRA) merupakan langkah terpenting yang harus dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan petani lahan kering. Setelah itu dirancang sistem usahatani yang diperkirakan sesuai dengan kondisi kelompok sasaran (pengkajian pada tahun 2000 – 2001 berada pada tahap ini). Teknologi dan strategi diseminasi perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat adopsinya (studi adopsi pada penelitian ini berada pada tahap ini). Pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua teknologi yang diintroduksikan diadopsi petani, sehingga perlu dicarikan alternatif strategi diseminasi teknologi yang baru melalui PRA, FGD dan RRA (strategi baru yang disarankan dalam penelitian ini). Siklus ini harus berputar terus sampai mendapatkan teknologi yang pas untuk kondisi petani yang spesifik.

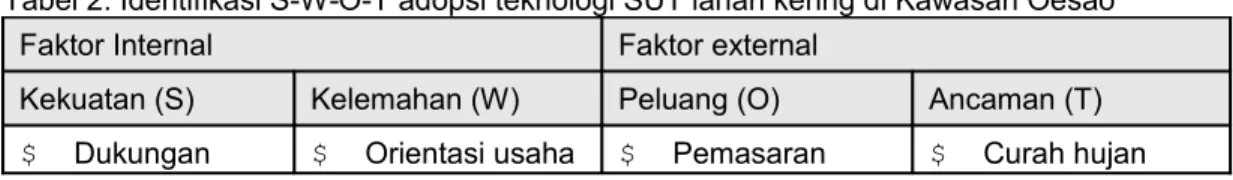

Analisis SWOT

Kekuatan utama dalam perbaikan usahatani lahan kering di Kawasan Oesao adalah lahan yang luas dan dukungan PEMDA. Indikasi ketersediaan lahan yang masih luas dapat dilihat dari luasnya lahan tidur yang untuk sementara tidak diusahakan sebagai akibat sistem pertanian beringsut berotasi. Sementara tingginya dukungan PEMDA dapat diketahui dari banyaknya proyek-proyek pertanian.

Tabel 2. Identifikasi S-W-O-T adopsi teknologi SUT lahan kering di Kawasan Oesao

Faktor Internal Faktor external

Kekuatan (S) Kelemahan (W) Peluang (O) Ancaman (T)

PEMDA tinggi $ Lahan masih luas subsisten $ Degradasi kesuburan lahan $ Modal petani terbatas kacang tanah bagus $ Jagung unggul mudah teradopsi eratik $ Pemeliharaan ternak ekstensif $ Tebas bakar yang tidak terkontrol

Unsur kekuatan, terutama dukungan PEMDA akan selalu dilibatkan dalam merancang strategi diseminasi teknologi pertanian. Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Tabel 2 maka dapat ditentukan strategi ofensif dan defensif (Tabel 3).

Tabel 3. Strategi ofensif dan defensif pengembangan pertanian lahan kering di Kawasan Oesao

Peluang (O) Ancaman (T)

K e ku a ta n (S )

$ Pengembangan kacang tanah untuk industri

$ Introduksi jagung unggul untuk memperbaiki konsumsi dan meningkatkan perekonomian

$ Pengembangan pertanian pada lahan bebas ternak (pekarangan) dengan tanaman yang tahan curah hujan eratik

K e le m ah a n (W ) $ Pemberian bantuan/hibah

pengembangan kacang tanah untuk peningkatan gizi dan ekonomi keluarga

$ Pemberian bantuan/hibah jagung unggul tahan hama gudang untuk konsumsi

$ Membuat peraturan pemisahan tanaman-ternak dan melakukan

penyuluhan larangan

pembakaran ladang secara sembarangan

Strategi S-O

Strategi S-O adalah strategi ofensif dengan memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Implementasi strategi S-O yang pertama adalah pengembangan kacang tanah untuk industri. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk meningkatkan perekonomian pedesaan melalui penciptaan industri tingkat kawasan (Gambar 5). Dalam strategi ini, PEMDA perlu memberikan dukungan fasilitas kredit kepada petani berupa bantuan benih dan peningkatan motivasi petani untuk menanam kacang tanah, serta jaminan pemasarnnya. Selain kepada petani, bantuan fasilitas kredit diberikan kepada pengusaha untuk pembentukan industri pengolahan. Dalam mekanisme ini PEMDA juga harus bisa memberikan jaminan pasokan bahan baku dari petani. Tugas lain dari PEMDA adalah pengaturan mekanisme transaksi dan penetapan harga berdasar perhitungan sama-sama untung (win-win).

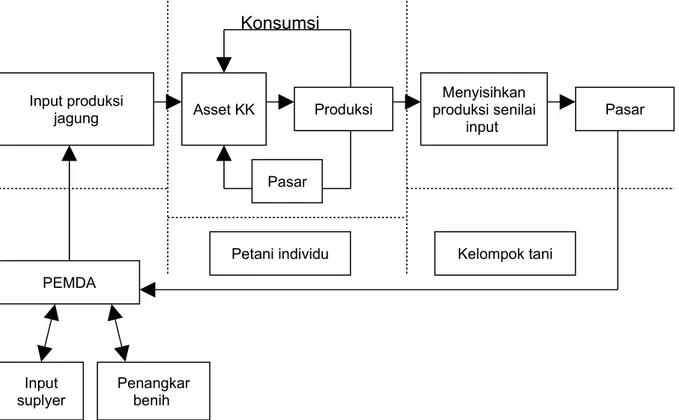

Gambar 5. Strategi S-O pengembangan kacang tanah untuk industri

Strategi S-O yang kedua adalah introduksi jagung untuk memperbaiki konsumsi dan meningkatkan perekonomian. Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas jagung konsumsi dan meningkatkan perekonomian rakyat melalui peningkatan produksi jagung (Gambar 6). Dalam strategi ini, PEMDA memberikan pinjaman input produksi (benih dan sarana produksi) dalam bentuk barang kepada petani. Oleh karena tujuan utama petani menanam jagung untuk konsumsi maka sebagai alternatif bisa menggunakan varietas Srikandi sebab varietas tersebut kandungan proteinnya (lysin dan triptophan) cukup tinggi. Sementara penentuan dosis pupuk adalah dosis optimum sesuai rekomendasi peta AEZ.

Kredit lunak pengembangan kacang tanah Asset KK Produksi Industri pengolahan (penciptaan nilai tambah) Pasar

Nilai jual

BenihPada saat panen raya petani menyisihkan sebagian produksi jagungnya untuk dikembalikan kepada PEMDA yang dikoordinir oleh kelompok tani. Besarnya produksi yang disisihkan masing-masing petani berdasar perhitungan jumlah input yang diterima dan harga jagung pada saat panen raya. Jagung yang telah dikumpulkan kelompok kemudian dijual ke pasar untuk dikembalikan kepada PEMDA.

Pada tahun berikutnya proses di atas berulang kepada petani yang sama. Oleh sebab itu PEMDA harus menjamin kualitas dan kontinuitas input produksi. Untuk menjamin penyediaan benih dan sarana produksi maka perlu berhubungan dengan penangkar benih dan input suplayer.

Gambar 6. Strategi S-O introduksi jagung untuk memperbaiki konsumsi dan meningkatkan perekonomian

Strategi W-S-O

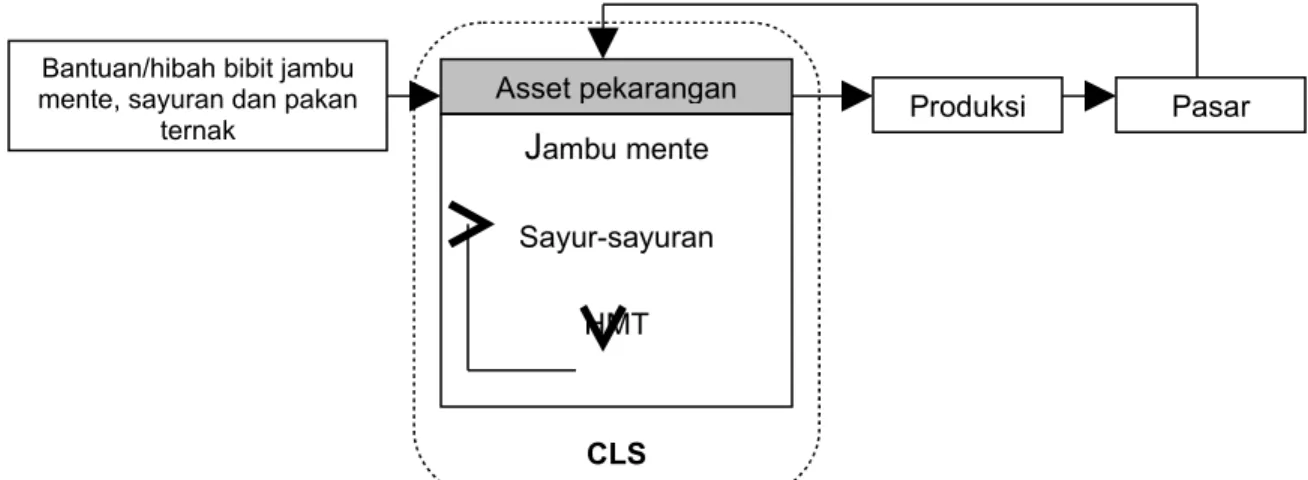

Strategi W-S-O adalah strategi semi defensif yakni meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang dengan memanfaatkan kekuatan. Implementasi strategi W-S-O adalah pemberian bantuan/hibah pengembangan kacang tanah dan jagung untuk peningkatan gizi keluarga dan perekonomian (Gambar 7). Dalam strategi ini, PEMDA memberikan bantuan/hibah kacang tanah lokal Kupang putih dan jagung unggul tahan hama gudang. Seperti telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa 100% petani megadopsi kacang tanah lokal Kupang putih dan jagung unggul Nasional, selain itu kedua jenis tanaman tersebut ternyata telah berdifusi dengan baik kepada petani sekitarnya. Dengan demikian kedua jenis tanaman tersebut perlu disebarluaskan lagi kepada kelompok tani lainnya.

Penerapan strategi W-S-O ini tidak rumit, dimana PEMDA hanya menyalurkan benih kacang tanah dan jagung saja. Namun strategi ini punya kelemahan yakni tidak ada arus balik untuk pengadaan benihnya, sehingga PEMDA perlu menyiapkan anggaran lebih banyak untuk membantu petani yang lain.

Input produksi

jagung Asset KK Produksi

Menyisihkan produksi senilai input Pasar

Konsumsi

Pasar Input suplyer Penangkar benih PEMDAPetani individu Kelompok tani

Bantuan/hibah benih jagung & kacang

tanah

Asset

KK Produksi Pasar

Benih Konsumsi

Gambar 7. Strategi W-S-O pemberian bantuan/hibah pengembangan kacang tanah dan jagung untuk peningkatan gizi keluarga dan perekonomian

Strategi S-T

Strategi S-T adalah strategi semi ofensif yakni memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Implementasi strategi S-T adalah pengembangan pertanian pada lahan bebas ternak (pekarangan) dengan tanaman yang tahan curah hujan eratik. Perbaikan sistem usahatani pekarangan dinilai sesuai untuk penerapan strategi S-T pada lahan kering di Kawasan Oesao sebab pada lahan pekarangan umumnya dekat sumber air dan bebas ternak (Gambar 8). Dalam strategi ini, PEMDA memberi bantuan dan bimbingan untuk pengembangan tanaman tahunan, sayuran dan hijauan makanan ternak (HMT) pada lahan pekarangan. Tanaman tahunan yang dinilai layak untuk lahan pekarangan adalah tanaman yang bertajuk sedang, tahan cekaman kekeringan dan sesuai untuk wilayah setempat (dalam penelitian 2000-2001 tanaman jambu mente sebagai pilihan). Sayuran dapat dimasukkan ke dalam pekarangan sebab umumnya pada lahan pekarangan dekat sumber air. Sementara HMT dimasukkan ke dalam pekarangan untuk mendukung penggemukan sapi.

Di dalam integrasi tanaman dan ternak (Crop Livestock System) akan terjadi arus energi HMT sapi sayuran, dimana tanaman HMT dapat memompa unsur hara yang terjerap pada lapisan tanah bagian bawah. Tanaman HMT menghasilkan biomass untuk pupuk daun dan pakan ternak. Ternak menghasilkan kotoran untuk pupuk sayuran.

Gambar 8. Strategi S-T pengembangan pertanian pada lahan bebas ternak (pekarangan) dengan tanaman yang tahan curah hujan eratik

Strategi W-S-T

Strategi W-S-T adalah strategi defensif yakni meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman dengan manfaatkan kekuatan. Implementasi strategi W-S-T adalah dengan membuat peraturan pemisahan wilayah tanaman – ternak dan melakukan penyuluhan larangan pembakaran ladang secara sembarangan.

Strategi ini perlu dilakukan sebab:

a. Sistem pemeliharaan ternak sapi secara ekstensif (siang-malam dilepas atau siang dilepas malam dikandangkan) dinilai cukup menguntungkan bagi petani pemilik ternak di Kawasan Oesao. Di lain pihak dinilai kurang menguntungkan bagi pengembangan tanaman pangan, hijauan makanan ternak (HMT) dan tanaman tahunan pada lahan ladang. Agar

kedua-Bantuan/hibah bibit jambu mente, sayuran dan pakan

ternak Asset pekarangan Produksi Pasar

J

ambu mente Sayur-sayuran HMT Sapi CLSduanya berjalan seiring maka tindakan yang dilakukan petani adalah melakukan pemisahan wilayah ternak dan bukan ternak dengan cara memagari wilayah bukan ternak.

b. Tebas bakar merupakan teknologi budidaya persiapan lahan warisan leluhur. Konsep tebas bakar sebenarnya baik karena dapat menghemat tenaga kerja dan dapat mempercepat suplai hara terutama unsur Kalium yang terkandung dalam biomass gulma. Namun seringkali apinya tidak terkontrol dan dapat merembet pada lahan bukan sasaran sehingga dapat mematikan tanaman budidaya yang ditanam di tengah kebun.

KESIMPULAN

1. Adopsi teknologi budidaya lorong pada lahan kering di Kawasan sangat rendah dan petani cenderung mempertahankan cara-cara lama warisan leluhurnya.

2. Varietas merupakan komponen teknologi yang paling mudah diadopsi petani dibanding komponen lainnya.

3.

Orientasi petani pada lahan kering masih untuk kecukupan pangan sendiri (subsisten) sehingga introduksi tanaman pangan (jagung dan kacang-kacangan) varietas unggul baru masih tetap disarankan sepanjang varietas introduksi tersebut mampu berproduksi dengan baik pada kondisi very low input (tanpa pupuk dan tanpa pestisida).4. Strategi S-O dengan pengembangan kacang tanah untuk industri dan introduksi jagung untuk memperbaiki konsumsi dan meningkatkan perekonomian, strategi W-S-O dengan pemberian bantuan/hibah pengembangan kacang tanah dan jagung untuk peningkatan gizi keluarga dan perekonomian, strategi S-T dengan pengembangan pertanian pada lahan bebas ternak (pekarangan) dengan tanaman yang tahan curah hujan eratik, serta strategi W-S-T adalah dengan membuat peraturan pemisahan wilayah tanaman – ternak dan melakukan penyuluhan larangan pembakaran ladang secara sembarangan dapat dijadikan acuan untuk pengembangan pertanian lahan kering di Kawasan Oesao.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous. 1997. Rumusan Hasil. Prosiding Seminar Regional Hasil-hasil Penelitian Pertanian Berbasis Perikanan, Peternakan dan sistem Usahatani Kawasan Timur Indonesia. Kerjasama BPTP Naibonat dengan Departement of Primary Industry and Fisheries Darwin, Northern Territory, Australia. Badan Litbang Pertanian.

BPS NTT. 2004. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka. Kupang

Hanafi, A. 1987. Memasyarakatkan Ide-ide Baru. Usaha Nasional. Surabaya.

Lidjang. I.K. 2005. Penelitian Agrobudaya Menunjang Optimasi Produktivitas Pertanian. Pos Kupang 21 April 1995.

Malian, A.H., l.G.P Sarasutha dan Christine J.S Momuat. 1991. Sistem Usahatani di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam Laporan Khusus Wilayah Kering No. 1, 1991. Proyek P3NT. Badan Litbang Pertanian.

Murdolelono, B., J.L. Seran, A. Ila dan J. Nulik. 2001. Perakitan Teknologi Sistem Usahatani Lahan Kering Di Kawasan Oesao, Kabupaten Kupang. Laporan Proyek ARMP-II BPTP NTT. Badan Litbang Pertanian.

Subandi, Djamaluddin, E.O.Momuat dan A.Bamualim. 1997. Sistem Usahatani Lahan Kering di Nusa Tenggara. Prosiding Seminar Regional Hasil-hasil Penelitian Pertanian Berbasis Perikanan, Petemakan dan Sistem Usahatani Kawasan Timur Indonesia. Kerjasama BPTP Naibonat dengan Departement of Primary Industry and Fisheries Darwin, Northern Territory, Australia. Badan Litbang Pertanian.

Yusuf dan Bernard B. de Rosari. 2001. Studi Adopsi dan Dampak Penerapan Paket Rekomendasi Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan BPTP NTT. Badan Litbang Pertanian.