DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... v

BAB I PENDAHULUAN ... ... 1

I.1 Latar Belakang ... 1

I.2 Tujuan dan Sasaran ... 3

I.3 Sumber Data ... 4

I.4 Sistematika Penulisan ... 5

BAB II Metodologi ... 6

2.1 Konsep Pembangunan Manusia ... 6

2.2 Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia ... 7

BAB III GAMBARAN UMUM ... 18

3.1 Profil Kabupaten Ponorogo ... 18

3.2 Gambaran Umum Sosial Ekonomi Kabupaten Ponorogo ... 21

3.2.1 Bidang Pendidikan ... 21

3.2.2 Bidang Kesehatan Masyarakat ... 29

3.2.3 Bidang Perekonomian... 34

3.2.4 Bidang Ketenagakerjaan ... 35

3.2.5 Bidang Perumahan ... 37

BAB IV STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PONOROGO ... 43

4.1 Perkembangan IPM Kabupaten Ponorogo... 43

4.2 Perkembangan Komponen IPM ... 45

4.2.1 Indeks Kesehatan ... 46

4.2.2 Indeks Pendidikan ... 48

4.2.3 Indeks Daya Beli ... 53

4.3 Pertumbuhan ... 55

DAFTAR TABEL

HALAMAN Tabel 1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM ... 10 Tabel 2 Tingkatan Status Nilai IPM ... 11 Tabel 3 Pengelompokkan Jenjang Pendidikan Yang Pernah/Sedang Diduduki 14 Tabel 4 Pengelompokkan Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki ... 14 Tabel 5 Ijazah dan Konversi Tahun Lama Sekolah... 15 Tabel 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Kecamatan

Tahun 2014 ... 20 Tabel 7 Persentase Penduduk Kabupaten Ponorogo Usia 10 Tahun Ke

Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan ... 25 Tabel 8 Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun

Ajaran 2014/2015 ... 28 Tabel 9 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran di Kabupaten

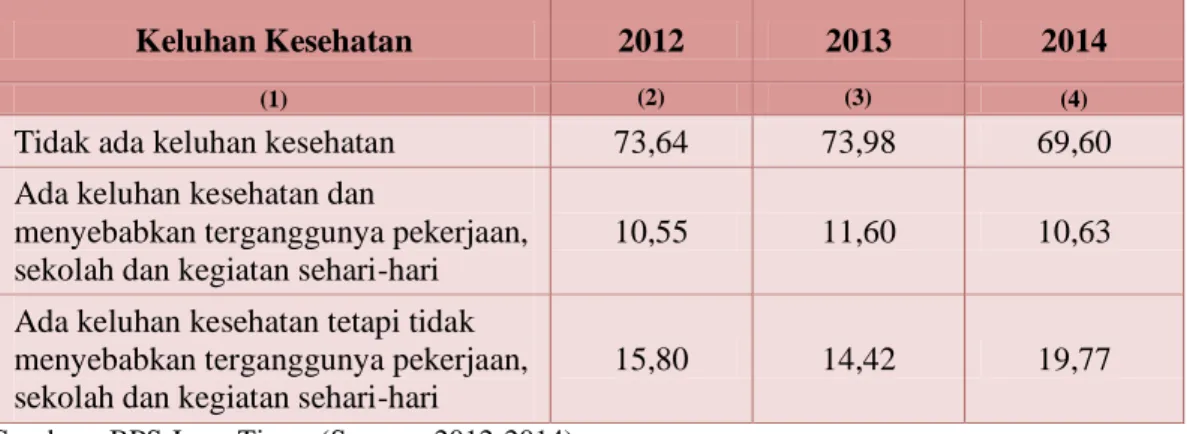

Ponorogo Tahun 2014 ... 31 Tabel 10 Persentase Penduduk Menurut Keluhan Kesehatan di Kabupaten

Ponorogo Tahun 2012 - 2014 ... 32 Tabel 11 Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014.. 33 Tabel 12 PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2014 ... 35 Tabel 13 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Variabel Ketenagakerjaan

di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 ... 36 Tabel 14 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Madiun

Tahun 2012-2014 ... 47 Tabel 15 Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Madiun

Tahun 2012-2014 ... 48 Tabel 16 Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Madiun Tahun 2012-2014 ... 50 Tabel 17 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan

Tabel 18 Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Madiun

Tahun 2012-2014 ... 53 Tabel 19 Pengeluaran Riil Perkapita Disesuaikan se-eks Karesidenan Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 (Ribu rupiah) ... 54 Tabel 20 Indeks Daya Beli Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Madiun

DAFTAR GAMBAR

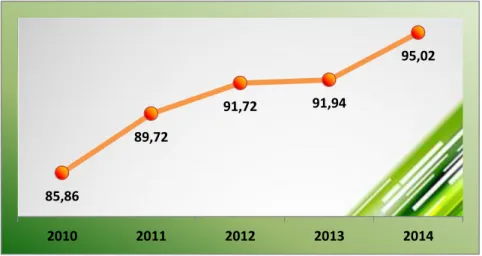

HALAMAN Gambar 1 Diagram Penghitungan IPM ... 9 Gambar 2 Peta Kabupaten Ponorogo ... 18 Gambar 3 Luas Wilayah Per Kecamatan ... 19 Gambar 4 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas

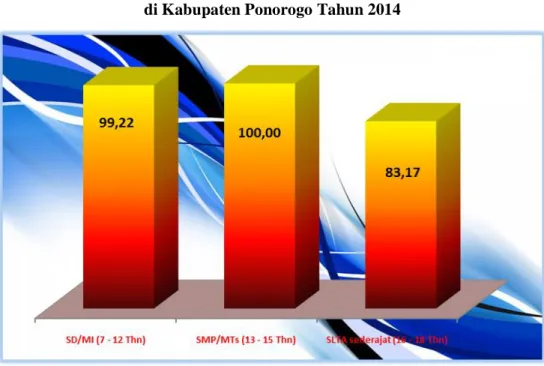

Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2014 ... 22 Gambar 5 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan

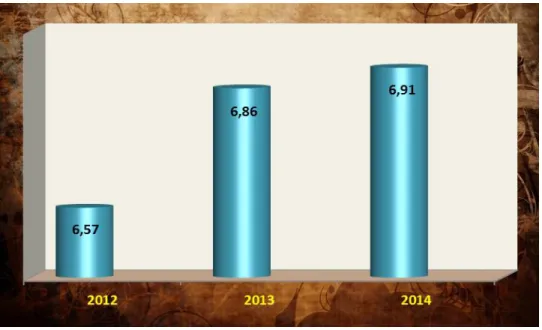

Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 ... 24 Gambar 6 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas

Tahun 2012 - 2014 ... 26 Gambar 7 Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup

Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 - 2014 ... 30 Gambar 8 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Di

Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 ... 39 Gambar 9 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Telepon Seluler dan

Akses Internet di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 ... 40 Gambar 10 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di

Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 ... 41 Gambar 11 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air

Besar di Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 - 2014 ... 42 Gambar 12 Perkembangan IPM Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2014 ... 44 Gambar 13 IPM Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Madiun Tahun

Tahun 2014 ... 45 Gambar 14 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Ponorogo

Tahun 2010-2014 (Tahun) ... 46 Gambar 15 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten

Ponorogo Tahun 2010-2014... 49 Gambar 16 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2014 .... 51 Gambar 17 Pertumbuhan IPM Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2014 ... 55

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting yang perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan. SDM yang berkualitas akan menjadi potensi suatu wilayah. Sebaliknya bila SDM tidak berkualitas maka akan menjadi beban dalam pembangunan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, oleh karena itu rancangan pembangunan manusia yang sesungguhnya adalah menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Kualitas manusia (SDM yang tangguh) di suatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan di wilayahnya.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mensejahterakan seluruh penduduk. Bertitik tolak dari tujuan ini maka manusia ditempatkan sebagai titik sentral dalam pembangunan yang mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah berupaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai kekayaan sumber daya baik dari aspek kesehatan, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan). Hal ini merupakan suatu kenyataan yang sederhana, namun seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek yang berorientasi pada hal-hal yang bersifat materi.

Berbagai ukuran telah banyak digunakan untuk menilai kinerja pembangunan, namun tidak semua ukuran yang dibuat dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar daerah. Oleh karena itu sejak tahun 1990 United Nation

BAB II METODOLOGI

2.1. Konsep Pembangunan Manusia

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

Paradigma pembangunan lama menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang menempatkan pendapatan sebagai acuan, dan yang menjadi alat ukurnya adalah GNP atau GDP per kapita. Alat ukur ini dirasa kurang komprehensip karena hanya melihat satu sisi kehidupan manusia. Sejak tahun 1990, UNDP mengadopsi suatu paradigma baru mengenai pembangunan. Paradigma ini melihat manusia dari sisi yang lebih baik dan komprehensip karena disamping memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi, juga memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek non-ekonomi. Paradigma pembangunan yang dimaksud tersebut mengandung empat komponen utama yaitu :

a. Produktivitas. Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi penuh dalam mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karena itu pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia.

b. Pemerataan. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan,

sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari peluang yang sama.

c. Berkelanjutan. Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua sumber daya harus dapat diperbaharui.

d. Pemberdayaan. Semua orang diharapkan berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dalam proses aktivitasnya.

Penyertaan konsep pembangunan manusia dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mencegah perusakan lingkungan. Namun perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut diletakkan dalam kerangka untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

2.2. Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah variabel tak bebas yang bersifat

state, yaitu suatu variabel yang perubahannya berlangsung lambat dan akan

meningkat/menurun sedikit demi sedikit sebagai respon terhadap perubahan berbagai kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Agar mudah dipahami, maka variabel-variabel sosial dan ekonomi tersebut disusun menjadi indeks komposit yang digabung menjadi indeks tunggal.

Angka IPM sangat penting untuk melihat sampai seberapa jauh pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan mampu secara nyata memberikan output berupa

peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan.

Mulai tahun 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi penghitungan IPM. Beberapa alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM antara lain :

Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Dengan menggunakan indikator yang lebih tepat maka IPM metode baru dapat membedakan perkembangan IPM antar wilayah antar waktu dengan lebih baik (diskriminatif).

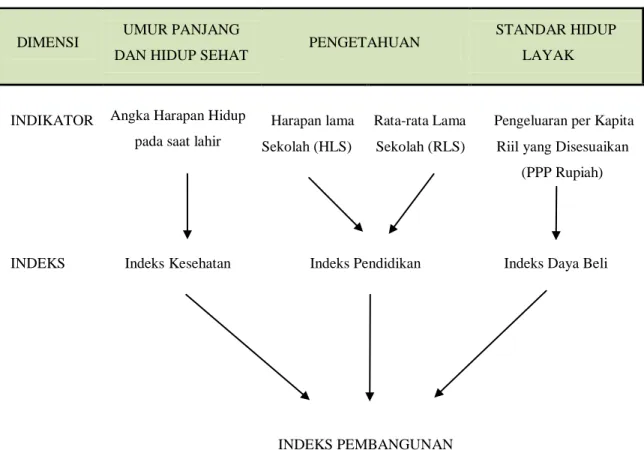

Diagram di bawah ini menyajikan gambar indeks-indeks yang disajikan pada Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung berdasarkan metode baru tahun 2014 dan diperlihatkan secara jelas persamaan dan perbedaan antara masing-masing indeks.

Gambar 1. Diagram Penghitungan IPM

DIMENSI UMUR PANJANG

DAN HIDUP SEHAT PENGETAHUAN

STANDAR HIDUP LAYAK

INDIKATOR Angka Harapan Hidup pada saat lahir

Harapan lama Sekolah (HLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Pengeluaran per Kapita Riil yang Disesuaikan

(PPP Rupiah)

INDEKS Indeks Kesehatan Indeks Pendidikan

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Daya Beli

Secara umum metode penghitungan IPM yang digunakan di Indonesia sama dengan metode penghitungan yang digunakan oleh UNDP. IPM di Indonesia disusun berdasarkan tiga komponen indeks, yaitu:

1) Indeks kesehatan, yang diukur berdasarkan angka harapan hidup saat lahir (rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir);

2) Indeks pendidikan, yang diukur berdasarkan harapan lama sekolah (lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang) dan rata-rata lama sekolah (jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk (usia 25 tahun ke atas) dalam menjalani pendidikan formal); serta

3) Indeks daya beli, yang diukur dengan pengeluaran per kapita

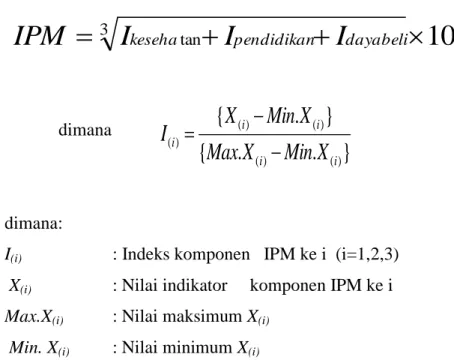

Masing-masing terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai 0 (buruk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan analisa biasanya dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut:

dimana

dimana:

I(i) : Indeks komponen IPM ke i (i=1,2,3)

X(i) : Nilai indikator komponen IPM ke i

Max.X(i) : Nilai maksimum X(i)

Min. X(i) : Nilai minimum X(i)

Berdasarkan nilai IPM yang diperoleh, kita dapat melakukan analisis lebih lanjut, diantaranya tingkat status pembangunan manusia dan tingkat pertumbuhan IPM. Nilai maksimum dan minimum yang digunakan dalam penghitungan IPM menurut BPS sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator Komponen IPM Nilai Minimum Nilai Maksimum Catatan Angka Harapan Hidup

Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah Pengeluaran per Kapita *)

20 0 0 1.007.436 a) 85 18 15 26.572.352 b) Standar UNDP Standar UNDP Standar UNDP Disesuaikan Catatan * a) Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di

Tolikara-Papua.

}

.

.

{

}

.

{

) ( ) ( ) ( ) ( ) ( i i i i iX

Min

X

Max

X

Min

X

I

100

3 tan

I

kesehaI

pendidikanI

dayabeliHasil penghitungan IPM akan memberikan gambaran seberapa jauh suatu wilayah telah mencapai sasaran yang ditentukan. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, maka semakin dekat pula wilayah tersebut dengan sasaran yang ingin dicapai. Untuk memahami makna nilai IPM, maka PBB malalui UNDP memberikan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkatan Status dan Kriteria Nilai IPM

Tingkatan Status Kriteria Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi IPM < 60 60 ≤ IPM < 70 70 ≤ IPM < 80 IPM ≥ 80

Sedangkan tahapan untuk menghitung masing-masing komponen IPM adalah sebagai berikut :

a. Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (Life Expectancy - e0)

Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia hidup yang panjang dan sehat. Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup, tetapi dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara global, UNDP memilih indikator angka harapan hidup saat lahir. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Di Indonesia angka harapan hidup dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Prosedur penghitungan angka harapan hidup yang diperoleh dengan metode

Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara. Pada komponen ini, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun. Angka ini diambil sesuai standar UNDP.

b. Rata-rata Lama Sekolah – RLS (Mean Years Schooling - MYS) dan Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (Expected Years of Schooling - EYS)

Pengetahuan diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dua indikator yang digunakan untuk menghitung komponen indeks pendidikan, yaitu Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (MYS).

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapakan dapat dicapai oleh setiap anak.

Langkah penghitungan EYS adalah pertama-tama menghitung jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas), kemudian menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur (7 tahun ke atas). Setelah itu

menghitung harapan lama sekolah, yaitu dengan menjumlahkan semua rasio penduduk masih sekolah menurut umur (7 tahun ke atas) dengan formula sebagai berikut :

di mana :

: Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t

: Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

: Jumlah penduduk usia i pada tahun t

: Usia (a, a+1, ..., n)

Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Untuk penghitungan indeks pendidikan ini, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk Angka Harapan Lama Sekolah adalah 18 tahun dengan batas minimum 0 tahun. Sementara itu batas maksimum untuk Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) adalah 15 tahun dan batas minimum adalah 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara lulus Sekolah Menengah Atas.

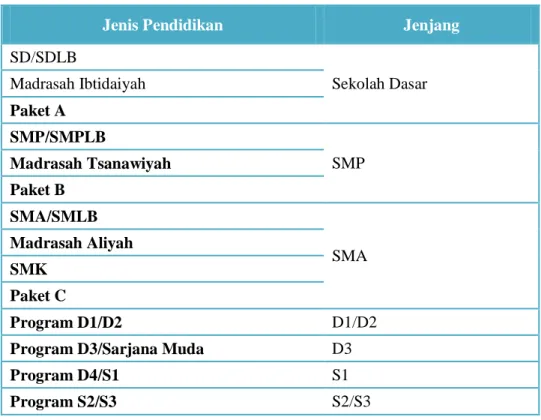

Langkah pertama penghitungan MYS adalah menyeleksi penduduk pada usia 25 tahun ke atas. Langkah kedua, mengelompokkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki. t a EYS t i E t i P i

n a i t i t i t aP

E

EYS

Tabel 3. Pengelompokkan Jenjang Pendidikan Yang Pernah/Sedang Diduduki

Jenis Pendidikan Jenjang

SD/SDLB Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Paket A SMP/SMPLB SMP Madrasah Tsanawiyah Paket B SMA/SMLB SMA Madrasah Aliyah SMK Paket C Program D1/D2 D1/D2

Program D3/Sarjana Muda D3

Program D4/S1 S1

Program S2/S3 S2/S3

Langkah ketiga, mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki.

Tabel 4. Pengelompokkan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki

Jenis Pendidikan Ijazah

Tidak punya ijazah SD Tidak punya ijazah SD

SD/SDLB Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Paket A SMP/SMPLB SMP Madrasah Tsanawiyah Paket B SMA/SMLB SMA Madrasah Aliyah SMK Paket C Program D1/D2 D1/D2

Program D3/Sarjana Muda D3

Program D4/S1 S1

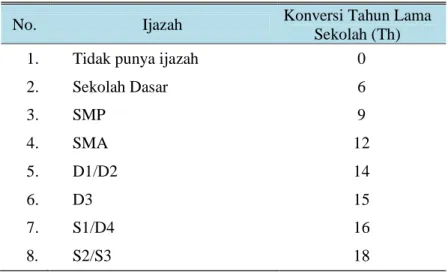

Langkah keempat, mengkonversi tahun lama sekolah menurut ijazah terakhir.

Tabel 5. Ijazah dan Konversi Tahun Lama Sekolah

No. Ijazah Konversi Tahun Lama

Sekolah (Th)

1. Tidak punya ijazah 0

2. Sekolah Dasar 6 3. SMP 9 4. SMA 12 5. D1/D2 14 6. D3 15 7. S1/D4 16 8. S2/S3 18

Langkah selanjutnya adalah menghitung lamanya bersekolah sampai kelas terakhir dan menghitung lamanya bersekolah.

Setelah mendapatkan nilai EYS dan MYS, maka Indeks Pendidikan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

c. Standar Hidup Layak

Untuk mengukur indikator Standart Hidup Layak, UNDP menggunakan GDP per kapita yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita). Namun dalam penghitungan IPM sub nasional (propinsi dan kabupaten/kota) tidak dapat menggunakan data PDRB per kapita yang kurang lebih setara dengan ukuran UNDP. Hal ini dikarenakan PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mampu menggambarkan daya beli riil dari masyarakat yang merupakan fokus dari IPM. Sedangkan data pengeluaran per kapita yang diperoleh

2

MYS EYS pendidikanI

I

I

dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) merupakan pendekatan dari daya beli masyarakat lokal yang lebih baik.

Untuk mengukur daya beli masyarakat antar kabupaten/kota, digunakan rata-rata konsumsi 96 komoditi terpilih dari hasil Susenas yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat dan telah distandarkan agar dapat dibandingkan antar daerah dan antar waktu serta disesuaikan dengan indeks PPP. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Dari 96 komoditi terpilih tersebut, 66 komoditi diantaranya adalah jenis makanan sementara 30 komoditi lainnya adalah jenis non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan metode Rao.

Penghitungan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang telah disesuaikan dilakukan melalui 5 (lima) tahapan sebagai berikut :

1) Menghitung value (rupiah yang dikeluarkan) dan quantity (jumlah barang yang dikonsumsi) 96 komoditas PPP dari data Susenas Modul Konsumsi.

2) Menghitung quantity komoditi perumahan dari data Susenas Kor.

3) Menghitung harga rata-rata setiap komoditas. Harga yang tidak dapat diperoleh dari Susenas modul konsumsi diproksi dengan harga dari Indeks Harga Konsumen (IHK).

4) Menghitung relatif harga terhadap Jakarta Selatan.

5) Menghitung penyesuaian PPP (rupiah) atau rata-rata konsumsi riil dengan menggunakan formula :

m i ik ij j mp

p

PPP

1 1dimana:

P(ij) : harga komoditas i di kab/kota j

P(ik) : harga komoditas i di Jakarta Selatan

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Profil Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang ada di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya 1.371,78 km2 yang terletak antara 111°17' sampai dengan 111°52' Bujur Timur dan 7°49' sampai dengan 8° 20' Lintang Selatan. Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Nganjuk di sebelah Utara. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah). Wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi habis atas 21 Kecamatan yang terdiri dari 307 desa/kelurahan.

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu sebesar 78,83% terletak di ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, 14,66% berada di antara 500-700 meter, dan sisanya 6,51% berada pada ketinggian di atas 700 meter. Secara klimatologis Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim yaitu kemarau dan penghujan dengan suhu berkisar 18° - 31°C. Kecamatan Ngrayun mempunyai wilayah terluas (184,76 Km2) dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Ponorogo, sementara wilayah terkecil adalah Kecamatan Ponorogo (22,31 Km2).

Sumber : Ponorogo Dalam Angka 2015, BPS

Berdasarkan hasil proyeksi BPS tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo sebesar 865.809 jiwa, yang terdiri dari 432.578 jiwa penduduk laki-laki dan 433.231 jiwa penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk mencapai 631 jiwa/km2. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Ponorogo hampir seimbang. Tercatat rasio jenis kelamin (Sex Ratio) sebesar 99,85 yang berarti bahwa secara rata-rata pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Kecamatan Tahun 2014

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah Sex Ratio

1 Ngrayun 28.090 28.147 56.237 99.80 2 Slahung 24.271 25.170 49.441 96.43 3 Bungkal 16.990 17.564 34.554 96.73 4 Sambit 17.688 18.006 35.694 98.23 5 Sawoo 26.647 27.651 54.298 96.37 6 Sooko 10.869 11.085 21.954 98.05 7 Pudak 4.598 4.691 9.289 98.02 8 Pulung 23.280 23.310 46.590 99.87 9 Mlarak 20.582 16.143 36.725 127.50 10 Siman 21.695 20.974 42.669 103.44 11 Jetis 14.143 14.919 29.062 94.80 12 Balong 20.353 21.303 41.656 95.54 13 Kauman 19.523 19.927 39.450 97.97 14 Jambon 19.253 19.884 39.137 96.83 15 Badegan 14.608 14.739 29.347 99.11 16 Sampung 17.645 18.050 35.695 97.76 17 Sukorejo 25.609 24.947 50.556 102.65 18 Ponorogo 37.832 38.551 76.383 98.13 19 Babadan 32.568 32.379 64.947 100.58 20 Jenangan 26.483 26.235 52.718 100.95 21 Ngebel 9.851 9.556 19.407 103.09 Jumlah 432.578 433.231 865.809 99.85

Sumber : Ponorogo Dalam Angka 2015, BPS

Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ponorogo merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 76.383 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 3.424 jiwa/Km2, diikuti oleh Kecamatan Babadan 64.947 jiwa (1.478 jiwa/Km2) dan Kecamatan Ngrayun 56.237 jiwa (304 jiwa/Km2). Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit sekaligus tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Pudak 9.289 jiwa dengan tingkat kepadatan 190 jiwa/Km2.

Jika dilihat menurut sebaran penduduk berdasarkan kelompok umur, mayoritas penduduk Kabupaten Ponorogo merupakan penduduk produktif dengan persentase penduduk usia 15-64 tahun sebesar 68,00%. Sedangkan penduduk usia di bawah 15 tahun sebesar 21,04% dan penduduk usia 65 tahun ke atas sebesar 10,96%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa angka rasio ketergantungan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014 mencapai 47,05 yang berarti secara rata-rata dari setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 47 penduduk usia tidak produktif.

3.2 Gambaran Umum Sosial Ekonomi Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai titik sentral dari pembangunan itu sendiri, maka upaya-upaya peningkatan kualitas manusia baik secara fisiologis, ekonomis, maupun spiritual perlu diupayakan. Dalam menggambarkan upaya-upaya pembangunan manusia tersebut biasanya digunakan indikator-indikator sosial ekonomi yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, ketenagakerjaan, maupun pertumbuhan ekonomi.

3.2.1. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pengembangan pola pikir konstruktif dan kreatif sumber daya manusia, baik itu pendidikan yang diperoleh secara formal maupun informal sebagai bekal atau modal dalam menjalani interaksi sosial dalam bermasyarakat, pendidikan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan manusia.

Perencanaan yang cepat, tepat dan terarah dalam pembangunan pendidikan mutlak diperlukan. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, akan mempengaruhi kualitas sumber dayanya. Pendidikan bukan hanya merupakan

tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan keluarga. Pendidikan yang memadai dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap individu.

Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang salah satu misinya adalah “menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara optimal yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur baik pedesaan maupun perkotaan, serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien”. Pendidikan yang berbasis pengetahuan dan moral sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi abad globalisasi dimana berbagai pengaruh dari luar yang masuk dengan bebas ke negeri ini.

Gambar 4. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2014 85,86 89,72 91,72 91,94 95,02 2010 2011 2012 2013 2014

Sumber : BPS Jawa Timur 2014

Kemampuan baca tulis adalah kemampuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia. Diharapkan dengan meningkatnya kemampuan baca tulis maka akan meningkat pula akses terhadap berbagai informasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pengetahuan secara umum. Kemampuan baca tulis tercermin dari

penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

Persentase angka melek huruf penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Ponorogo terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 95,02 persen pada tahun 2014 atau naik 3,08 persen poin dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 91,94 persen.

Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian program wajib belajar 9 tahun dapat dilakukan dengan cara mengakses seluruh fasilitas pendidikan yang ada bagi penduduk usia sekolah. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemanfaatan atau jangkauan pendidikan, maka digunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi dapat menjadi indikator proses di bidang pendidikan yang menggambarkan proses partisipasi aktif penduduk usia belajar dalam proses belajar. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS setiap kelompok umur.

Gambar 5. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014

Sumber : BPS Jawa Timur 2014

Dari grafik di atas diketahui bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun yang mempresentasikan usia di tingkat sekolah dasar/sederajat mencapai 99,22 persen pada tahun 2014. APS usia 13-15 tahun yang mempresentasikan usia sekolah tingkat lanjutan pertama mencapai 100,00 persen. Upaya peningkatan pendidikan dasar bagi masyarakat melalui program wajib belajar sembilan tahun (setara SLTP) telah membawa dampak meningkatnya angka partisipasi sekolah khususnya pada kelompok usia sasaran program ini hingga berada pada kisaran di atas 99 persen.

Angka partisipasi sekolah kelompok usia 16-18 tahun yang mempresentasikan usia sekolah tingkat lanjutan atas pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan sebesar 8,65 persen poin yaitu dari 74,52 persen pada tahun 2013 menjadi 83,17 persen pada tahun 2014.

Hal ini memberikan gambaran bahwa di Kabupaten Ponorogo secara rata-rata pada setiap 100 anak usia 7-12 tahun (SD/MI) sekitar 1 anak diantaranya sedang tidak bersekolah, dan untuk setiap 100 anak usia 13-15 tahun (SMP/MTs) seluruhnya sedang bersekolah. Sementara untuk usia 16-18 tahun (SLTA sederajat) terdapat 17 anak yang sedang tidak bersekolah. Angka APS tersebut menunjukkan tren penurunan seiring dengan kenaikan usia, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah persentase penduduk yang sedang bersekolah.

Tabel 7. Persentase Penduduk Kabupaten Ponorogo Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Sumber : BPS Jawa Timur (Susenas 2012-2014)

Persentase pendidikan yang ditamatkan dapat digunakan sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan terutama untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, dengan menyesuaikan kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Hal tersebut menunjukkan pula tingkat pendidikan pada suatu wilayah tertentu.

No Tingkat Pendidikan Yang

Ditamatkan 2012 2013 2014

1 Tidak/Belum Pernah Sekolah 5,83 7,31 4,06

2 Tidak/Belum Tamat SD 24,01 20,11 21,93 3 SD/MI sederajat 30,46 30,07 30,85 4 SLTP/MTs sederajat 19,45 19,19 18,57 5 SMU sederajat 10,79 13,11 11,51 6 SMK sederajat 4,96 5,40 7,53 7 Perguruan Tinggi 4,50 4,81 5,54 Total 100,00 100,00 100,00

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, pada tahun 2014 hampir 49,42 persen penduduk Kabupaten Ponorogo usia 10 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan tertingginya minimal setingkat SLTP sederajat. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah masih terdapat penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah atau belum sekolah yaitu sebesar 4,06 persen karena tidak sejalan dengan program pendidikan dasar selama 9 tahun yang telah lama dicanangkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang ada, meskipun persentasenya menurun dibanding tahun 2013 yang mencapai 7,31 persen.

Terjadi peningkatan yang cukup berarti pada persentase penduduk yang telah menamatkan pendidikan tingkat SLTA sederajat maupun perguruan tinggi, dari 18,51 persen pada tahun 2013 menjadi 19,04 persen pada tahun 2014 untuk tingkat SLTA sederajat dan 4,81 persen pada tahun 2013 menjadi 5,54 persen pada tahun 2014 untuk tingkat perguruan tinggi.

Gambar 6. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Tahun 2012- 2014

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.

Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia terlalu muda atau sebaliknya, sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi

(overestimate) atau bahkan terlalu rendah (underestimate).

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014 untuk mengenyam pendidikan formal adalah 6,91 tahun. Apabila dihubungkan dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan maka hal ini sejalan dengan banyaknya penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Ponorogo yang menamatkan pendidikannya hanya sebatas SD sederajat. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dari 6,57 tahun pada tahun 2012 meningkat menjadi 6,91 tahun pada tahun 2014.

Selain indikator mengenai angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan rata-rata lama sekolah, informasi tentang banyaknya sarana pendidikan, tenaga pengajar, kelas, perpustakaan dan lain-lain

mutlak diperlukan guna mengetahui sejauh mana ketersediaan fasilitas pendidikan yang ada. Walaupun informasi ini belum dapat mendeteksi kualitas dari sarana pendidikan tersebut. Untuk menggambarkan ketersediaan fasilitas pendidikan paling tidak digunakan dua indikator, yaitu rasio guru dan rasio murid-sekolah.

Rasio murid guru diperoleh dari perbandingan antara jumlah murid dan jumlah guru. Angka rasio ini digunakan untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Sedangkan rasio murid sekolah didapat dari perbandingan jumlah murid dan jumlah sekolah, dimana angka rasio ini dapat digunakan untuk memantau daya tampung sekolah. Pada tahun ajaran 2014/2015, angka rasio murid guru di Kabupaten Ponorogo cukup rendah. Secara rata-rata setiap guru pada setiap jenjang pendidikan mengajar 10 orang murid. Melalui hal ini diharapkan pengawasan dan perhatian guru terhadap siswa didiknya dapat lebih fokus sehingga pada akhirnya mutu pengajaran di kelas akan meningkat.

Tabel 8. Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015

Sumber : Dinas Pendidikan & Departemen Agama Kabupaten Ponorogo

Sementara untuk rasio murid terhadap sekolah, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar pula angka rasio murid-sekolah. Untuk SD sederajat

Jenjang Pendidikan Rasio Rasio

Murid-Guru Murid-Sekolah

(1) (2) (3)

SD sederajat 10 109

SMP sederajat 10 246

sederajat sebanyak 289 murid. Rasio murid-sekolah merupakan cerminan perhatian pemerintah dalam menyediakan sarana belajar bagi anak usia sekolah. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk tentunya juga harus diiringi penambahan fasilitas belajar berupa sekolah selain juga perlu diperhatikan tingkat penyebaran guru dan sekolah yang seimbang antara daerah perkotaan dan perdesaan.

3.2.2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata, mudah dan murah. Kesehatan merupakan aspek mendasar yang dibutuhkan semua orang. Dengan kondisi sehat setiap orang dapat melakukan semua aktivitasnya untuk mencapai apa yang diinginkan. Tubuh yang sehat secara fisik memungkinkan seseorang untuk melakukan segala kegiatan sehingga mencapai hasil yang optimal dan mampu menjadi manusia berkualitas. Derajat atau tingkat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor perilaku individu, keturunan, pelayanan kesehatan dan lingkungan.

Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan antara lain ditandai oleh semakin menurunnya angka kematian bayi (AKB) dan semakin meningkatnya angka harapan hidup (AHH). Penurunan angka kematian bayi secara tidak langsung berhubungan dengan angka kemiskinan di suatu daerah. Pada daerah yang angka kemiskinannya tinggi biasanya angka kematian bayinya juga tinggi. Hal ini antara lain disebabkan pola konsumsi penduduk miskin yang belum mempertimbangkan kecukupan asupan gizi pada ibu-ibu hamil.

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo 2015

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Kematian bayi di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi kehamilan ibu, penolong persalinan, perawatan bayi baru lahir, tingkat gizi yang diberikan pada bayi dan kualitas tempat tinggal. Selama periode tiga tahun terakhir angka kematian bayi menunjukkan kecenderungan menurun, dari 37 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 24 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2014.

Dalam usaha mengurangi angka kematian bayi diperlukan penanganan yang intensif baik dari faktor eksternal maupun internal, antara lain melalui keberadaan penolong persalinan yang mumpuni dan kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan serta peningkatan perawatan bayi seperti pemberian asupan makanan yang cukup serta pemberian ASI dan imunisasi.

Dalam proses kelahiran faktor penolong persalinan sangat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi. Kekeliruan penanganan baik pada saat melahirkan maupun pasca kelahiran akan berakibat fatal bagi kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi. Penolong persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga berpengalaman yang sudah dibekali dengan pengetahuan serta kemampuan kebidanan akan membantu kelancaran proses persalinan.

Tabel 8. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014

Sumber : BPS Jawa Timur (Susenas 2014)

Di tahun 2014 mayoritas kelahiran di Kabupaten Ponorogo ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter/bidan/paramedis) yaitu sebesar 95,79 persen pada awal kelahiran dan 96,31 persen pada tahap akhir kelahiran. Dapat dikatakan bahwa sebesar 4,21 persen proses kelahiran tahun 2014 yang pada tahap awal proses kelahirannya ditolong oleh tenaga non medis, sebanyak 0,52 persen diantaranya dirujuk ke tenaga medis dimungkinkan karena mengalami kesulitan pada proses persalinannya.

Selain penolong kelahiran, pemeriksaan kehamilan juga merupakan hal yang penting untuk mengurangi resiko kematian ibu ataupun bayi yang dilahirkan.

Tenaga Kesehatan Penolong Pertama

Kelahiran Penolong Terakhir Kelahiran (1) (2) (3) Dokter 16,30 24,32 Bidan 79,49 71,99

Tenaga Medis Lain - -

Dukun 4,21 3,69

Famili/Lainnya - -

Tabel 10. Persentase Penduduk Menurut Keluhan Kesehatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 - 2014

Keluhan Kesehatan 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4)

Tidak ada keluhan kesehatan 73,64 73,98 69,60

Ada keluhan kesehatan dan

menyebabkan terganggunya pekerjaan, sekolah dan kegiatan sehari-hari

10,55 11,60 10,63

Ada keluhan kesehatan tetapi tidak menyebabkan terganggunya pekerjaan, sekolah dan kegiatan sehari-hari

15,80 14,42 19,77

Sumber : BPS Jawa Timur (Susenas 2012-2014)

Indikator lain yang terkait dengan kesehatan masyarakat yaitu keluhan kesehatan yang dialami oleh penduduk. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2014, sekitar 30,40 persen penduduk Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa sebulan yang lalu mengalami keluhan kesehatan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 4,38 persen poin.

Dari 30,40 persen penduduk yang menyatakan bahwa sebulan yang lalu mengalami keluhan kesehatan sebanyak 10,63 persen diantaranya mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan, sekitar 34,97 persen diantaranya mengaku keluhan kesehatan tersebut mengganggu kegiatan sehari-harinya.

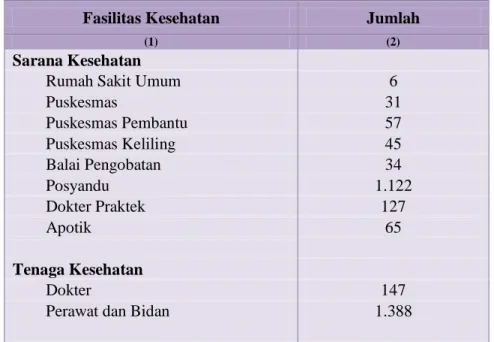

Peningkatan status dan derajat kesehatan masyarakat tentunya harus didukung dengan ketersediaan fasilitas kesehatan karena pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkait erat dengan jumlah fasilitas kesehatan. Di Kabupaten Ponorogo terdapat 6 rumah sakit umum, 31 puskesmas, 57 puskesmas pembantu, 45 puskesmas keliling, 1.122 posyandu dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya. Sementara jumlah tenaga medis yaitu dokter sebanyak 147 orang dan paramedis

Tabel 11. Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014

Fasilitas Kesehatan Jumlah

(1) (2)

Sarana Kesehatan

Rumah Sakit Umum 6

Puskesmas 31 Puskesmas Pembantu 57 Puskesmas Keliling 45 Balai Pengobatan 34 Posyandu 1.122 Dokter Praktek 127 Apotik 65 Tenaga Kesehatan Dokter 147

Perawat dan Bidan 1.388

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo yang mencapai 865.809 jiwa, maka dapat diketahui bahwa secara rata-rata setiap puskesmas (termasuk pustu dan pusling) harus siap melayani sekitar 6.510 penduduk, setiap dokter praktek melayani hampir 6.817 penduduk, dan setiap apotik harus melayani sekitar 13.320 penduduk. Seiring dengan peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia maka beban pelayanan menjadi semakin berkurang. Dengan demikian diharapkan kualitas pelayanan yang diberikan akan semakin meningkat.

Yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat penyebaran dari sarana kesehatan tersebut, karena masih terdapat beberapa kecamatan yang sama sekali tidak memiliki apotik dan dokter praktek yang ada tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. Apalagi rumah sakit yang ada seluruhnya berada di Kecamatan Ponorogo, padahal pasien yang dilayani tidak hanya berasal dari Kabupaten Ponorogo tetapi juga daerah sekitar Ponorogo.

3.2.3. Bidang Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Tingkat pertumbuhan ekonomi haruslah lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk, agar peningkatan pendapatan perkapita dapat tercapai.

Menurut beberapa ahli, perekonomian daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Besarnya pertumbuhan ekonomi tergantung dari nilai PDRB setiap tahunnya. Sedangkan penciptaan lapangan kerja dapat dilakukan setelah terjadi akumulasi aliran modal. Aliran modal masuk akan berdampak pada tersedianya lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Dengan membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan menghasilkan PDRB per kapita yang merupakan indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan penduduk secara makro. Meskipun PDRB per kapita ini tidak dapat menggambarkan secara riil pendapatan yang diterima masyarakat, namun indikator ini masih relevan untuk mengetahui apakah secara rata-rata pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak. Jumlah penduduk dapat dijadikan penimbang karena jumlah penduduk merupakan pelaku pembangunan yang menghasilkan output.

Nilai nominal PDRB sebagai salah satu indikator makro ekonomi di Kabupaten Ponorogo dalam lima tahun terakhir ini selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014 ini perekonomian Kabupaten Ponorogo

dari 5,17 persen pada tahun 2013 menjadi 5,28 persen pada tahun 2014. Membaiknya kinerja lapangan usaha pertanian serta tumbuhnya lapangan usaha konstruksi, transportasi dan penyediaan makan minum merupakan faktor pendorong percepatan pertumbuhan PDRB Kabupaten Ponorogo tahun 2014.

Tabel 12. PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2014

Sumber : PDRB Kabupaten Ponorogo 2012-2014, BPS

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun PDRB per kapita penduduk Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Ponorogo tahun 2012 adalah 12,82 juta rupiah per penduduk per tahun dan meningkat menjadi 15,52 juta rupiah per penduduk per tahun di tahun 2014. Bila dilihat dari persentase kenaikannya, maka terdapat kenaikan sebesar 9,72 persen dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan terdapat kenaikan sebesar 10,38 persen dari tahun 2013 dan 2014.

3.2.4. Bidang Ketenagakerjaan

Dalam tinjauan makro ekonomi, salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari sejauh mana angkatan kerja di daerah tersebut terserap ke dalam lapangan kerja yang ada. Penyerapan angkatan kerja ke dalam

No Uraian 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5)

1 PDRB ADHB (Juta Rupiah) 11.047.556,0 12.150.334,2 13.441.459,8 2 Penduduk Pertengahan Tahun

(Jiwa) 861.806 863.890 865.809

lapangan kerja yang tersedia di daerah tertentu nantinya akan berhubungan dengan tingkat pengangguran di daerah tersebut.

Penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja adalah penduduk yang secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tabel 13. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Variabel Ketenagakerjaan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014

No Variabel Ketenagakerjaan Agustus 2014

(1) (2) (3)

1 Angkatan Kerja (Jiwa) 496.443

2 Bekerja (Jiwa) 478.260

3 Pengangguran (Jiwa) 18.183

4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,66 Sumber : BPS Jawa Timur (Sakernas 2014)

Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2014 di Kabupaten Ponorogo mencapai 496.443 jiwa atau sebesar 57,34 persen dari total penduduk di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 478.260 jiwa atau 96,34 persen dari total angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 3,66 persen, lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran terbuka

Angka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Ponorogo ini masih lebih rendah dibanding angka Jawa Timur yang mencapai 4,19 persen dan kabupaten/kota di wilayah Karesidenan Madiun lainnya, namun masih lebih tinggi dibanding Kabupaten Pacitan (1,08 persen). Namun kedepannya pemerintah harus terus berupaya menciptakan lapangan kerja dengan memaksimalkan dan menggunakan seefisien mungkin segala sumber daya yang ada agar angka pengangguran dapat ditekan pada level yang rendah.

3.2.5. Bidang Perumahan

Rumah adalah salah satu hak dasar rakyat, oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain sebagai tempat tinggal, rumah juga berfungsi sebagai pusat pendidikan keluarga dan penyiapan generasi muda, sehingga rumah dengan lingkungan yang layak dan sehat merupakan wadah untuk pengembangan sumber daya masyarakat di masa depan. Sebagai tempat tinggal, idealnya rumah yang layak huni memiliki fasilitas kamar tidur, kamar mandi, dapur, kakus (WC) tersendiri, adanya penerangan listrik serta sumber air bersih.

Ketersediaan air bersih di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat penting karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut. Oleh sebab itu air yang diperlukan rumahtangga harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu mencakup fisik, kimia dan bakteriologis.

Pada tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo terdapat sekitar 96,95 persen rumah tangga menggunakan sumber air minum yang layak, dan sekitar 3,05 persen lainnya menggunakan sumber air minum yang tidak layak. Rumahtangga yang masih menggunakan sumber air minum tidak layak perlu menjadi perhatian karena rentan terhadap masalah kesehatan di kemudian hari.

Rumah tangga dikatakan memiliki sumber air minum layak apabila pada rumah tangga tersebut ada akses terhadap sumber air minum terlindungi. Sumber air minum terlindungi dapat berasal dari leding meteran atau eceran, air hujan, sumur bor/pompa/terlindung dan mata air terlindung dengan syarat jarak ke penampungan kotoran/limbah lebih dari 10 meter. Sedangkan apabila syarat jarak tidak terpenuhi tetapi rumah tangga menggunakan sumber air mandi/cuci berasal dari air terlindungi bisa dikatakan rumah tangga memiliki akses terhadap sumber air minum layak.

Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang berasal dari air kemasan bermerk dan air isi ulang, dikatakan tidak memiliki akses sumber air minum yang layak jika rumah tangga tersebut tidak menggunakan sumber air mandi/cuci berasal dari air terlindungi. Sebaliknya jika menggunakan sumber air mandi/cuci berasal dari air terlindungi walaupun untuk sumber air minum menggunakan air kemasan bermerk/isi ulang berarti rumah tangga tersebut memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak. Untuk rumah tangga yang menggunakan akses sumber air minum tidak terlindungi (sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air sungai dan lainnya) dikatakan memiliki akses sumber air minum yang layak apabila rumah tangga tersebut juga menggunakan sumber

Gambar 8. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014

Sumber : BPS Jawa Timur (Susenas 2014)

Informasi merupakan salah satu kunci kemajuan suatu wilayah. Pengelolaan sumber-sumber informasi yang baik dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Fasilitas telepon sebagai alat komunikasi di rumahtangga mencerminkan kemajuan aksesibilitas untuk menyerap berbagai informasi. Selain telepon, internet merupakan salah satu teknologi informasi yang semakin populer. Dampak penggunaan internet sangat kompleks di masyarakat. Internet sangat berguna bagi pendidikan sebagai sarana memperluas pengetahuan serta mempermudah pertukaran informasi yang dibutuhkan oleh pihak pemerintah maupun kalangan pengusaha.

Saat ini penggunaan fasilitas telepon dan internet menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung aktivitas rumah tangga, baik untuk keperluan pendidikan maupun mengakses berbagai kebutuhan lain. Semakin berkembangnya sektor komunikasi akan sangat memberikan pengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo.

Gambar 9. Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Telepon Seluler dan Akses Internet di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014

Sumber : BPS Jawa Timur (Susenas 2012-2014)

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa kepemilikan telepon selular terus meningkat setiap tahunnya yaitu dari 79,56 persen pada tahun 2012 menjadi 85,43 persen pada tahun 2014. Sementara persentase rumahtangga yang pernah mengakses internet selama 3 bulan yang lalu juga menunjukkan kecenderungan yang serupa dengan kepemilikan telepon selular. Penggunanya mencapai 15,74 persen pada tahun 2014, meningkat 1,57 persen poin dibanding tahun 2013.

Semakin mudahnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi secara bebas dari seluruh sumber informasi dapat membawa dampak positif maupun negatif. Kemajuan teknologi informasi akan membawa dampak yang baik apabila penggunanya mampu memilah mana informasi yang bermanfaat dan mana informasi yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.

Komponen perumahan lainnya yang cukup penting untuk dilihat kaitannya dengan kesejahteraan rakyat yaitu jenis lantai terluas. Jenis lantai terluas

berdasarkan syarat minimal rumah sehat. Rumah yang memiliki jenis lantai tanah dapat menyebabkan mudahnya terjangkit berbagai penyakit. Dari segi sosial ekonomi jika jenis lantai terluas adalah tanah dapat menggambarkan tingkat sosial ekonomi penghuninya lebih rendah dibandingkan penghuni rumah yang jenis lantai terluasnya bukan tanah.

Gambar 10. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014

Sumber : BPS Jawa Timur (Susenas 2014)

Dari gambar di atas yang menginformasikan mengenai persentase rumah tangga menurut jenis lantai terluas di Kabupaten Ponorogo, dapat diketahui bahwa sebanyak 80,15 persen rumah tangga di Kabupaten Ponorogo memiliki jenis lantai terluasnya adalah bukan tanah sedangkan rumah tangga yang lantai terluasnya tanah sebanyak 19,85 persen.

Pola hidup bersih akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Oleh karena itu keberadaan sanitasi menjadi sangat penting di dalam setiap rumah tangga. Bahan buangan (limbah) yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti tinja manusia atau binatang, dapat dicegah dengan menggunakan teknologi

sederhana seperti membuat kakus dan tangki septik. Derajat kesehatan masyarakat akan meningkat bila penyediaan sarana sanitasi dibarengi dengan perbaikan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sanitasi tersebut.

Gambar 11. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2014

Sumber : BPS Jawa Timur (Susenas 2013-2014)

Berdasarkan data Susenas 2014, rumah tangga di Kabupaten Ponorogo yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri sebesar 74,99 persen. Fasilitas tempat buang air besar bersama dan rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,29 persen dan 0,20 persen. Dengan demikian secara keseluruhan persentase rumah tinggal yang bersanitasi (mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri, bersama, umum) ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dari 93,49 persen tahun 2013 menjadi 93,68 persen pada tahun 2014. Peningkatan persentase rumah tangga yang bersanitasi ini tentunya akan berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan masyarakat.

BAB IV

STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN PONOROGO

4.1. Perkembangan IPM Kabupaten Ponorogo

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, IPM merupakan indeks komposit yang disusun melalui tiga dimensi dasar dengan cakupan yang sangat luas. Selanjutnya, ketiga dimensi tersebut terangkum dalam satu nilai tunggal yaitu angka IPM. Angka IPM tidak memiliki makna apabila dalam analisis tidak menyertakan angka IPM tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan angka IPM daerah lain untuk melihat posisi relatif IPM suatu daerah dengan daerah lain.

Data IPM digunakan sebagai rujukan dalam berbagai kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan penentuan dana perimbangan daerah melalui DAU. IPM juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia yang terkait dengan peningkatan kapasitas dasar penduduk yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, serta ekonomi. Untuk itu, pemerintah sangat berkepentingan dengan data IPM sebagai bahan perencanaan, evaluasi, dan monitoring.

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu kategori sangat tinggi (IPM≥80), kategori tinggi (70≤IPM<80), kategori sedang (60≤IPM<70), dan kategori rendah (IPM<60). Jika diukur berdasarkan skala internasional, maka selama tahun 2010-2014 IPM Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori sedang.

Gambar 12. Perkembangan IPM Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2014

Dari grafik di atas diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ponorogo selama tahun 2010-2014 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 IPM Kabupaten Ponorogo sebesar 64,13 naik hingga mencapai 67,40 di tahun 2014 atau rata-rata tumbuh 1,25 persen per tahun. Nilai yang meningkat telah menaikkan peringkat IPM Kabupaten Ponorogo di Provinsi Jawa Timur dari peringkat 23 pada tahun 2010 menjadi peringkat 21 dari 38 kabupaten/kota pada tahun 2014. Secara umum dapat dikatakan bahwa kenaikan angka IPM menandakan pembangunan manusia di Kabupaten Ponorogo mengalami kemajuan ke arah yang lebih baik.

Meskipun menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya, namun angka IPM Kabupaten Ponorogo masih rendah bila dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Jawa Timur. Bila dibandingkan dengan angka IPM se-Karesidenan Madiun, angka IPM Kabupaten Ponorogo menempati posisi ke lima setelah Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi.

Secara umum, IPM Kabupaten Ponorogo dibanding kabupaten lain se-eks Karesidenan Madiun berada di bawah kabupaten/kota lainnya, hanya berada diatas Kabupaten Pacitan dan lebih rendah daripada IPM Provinsi Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Ponorogo masih perlu ditingkatkan dengan terus memaksimalkan segala potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Ponorogo.

4.2. Perkembangan Komponen IPM

Perkembangan IPM yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan pada komponen-komponen pembentuk IPM. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan atau penurunan indeks dari setiap komponen penyusun IPM, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Perubahan pada komponen-komponen ini sangat dipengaruhi oleh optimalisasi terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah.

4.2.1. Indeks Kesehatan

Indikator penyusun indeks kesehatan adalah Angka Harapan Hidup saat lahir. Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.

Dalam usaha meningkatkan nilai indeks kesehatan ini, pemerintah daerah perlu mengupayakan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan pembangunan sarana kesehatan yang memadai, serta aktif memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat. Capaian komponen angka harapan hidup Kabupaten Ponorogo selama periode 2010-2014 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meski tidak terlalu signifikan.

Gambar 14. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2014 (Tahun)

Dari grafik di atas terlihat bahwa angka harapan hidup Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan dari periode 2010 hingga 2014. Tahun 2010 tercatat angka harapan hidup Kabupaten Ponorogo adalah 71,62 tahun dan terus mengalami kenaikan menjadi 71,88 tahun pada tahun 2014. Angka ini masih jauh dibawah standar global atau selisih 13,12 tahun, dimana standar harapan hidup ideal adalah 85 tahun. Namun angka harapan hidup Kabupaten Ponorogo tahun 2014 lebih tinggi daripada angka harapan hidup Jawa Timur yang sebesar 70,45 tahun.

Jika dibandingkan dengan angka harapan hidup dengan kabupaten/kota lain se-eks Karesidenan Madiun, angka harapan hidup Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014 berada pada urutan ketiga tidak berubah dari tahun sebelumnya yaitu setelah Kota Madiun (72,41 tahun) dan Kabupaten Magetan (71,91 tahun). Namun bila dilihat secara umum, rata-rata angka harapan hidup tahun 2014 dari seluruh kabupaten/kota se-eks Karesidenan Madiun mencapai 71,34 tahun mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 (71,22 tahun) dan 2013 (71,30 tahun). Hal ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan penduduk di eks Karesidenan Madiun mengalami peningkatan.

Tabel 14. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Madiun Tahun 2012-2014

Tahun Pacitan Ponorogo Madiun Magetan Ngawi Kota

Madiun

2012 70,61 71,78 69,59 71,79 71,19 72,33

2013 70,70 71,85 69,70 71,87 71,28 72,38

Berdasarkan nilai angka harapan hidup tersebut dapat disusun indeks kesehatan sebagai salah satu komponen dalam penghitungan IPM. Pada tahun 2014 indeks kesehatan Kabupaten Ponorogo berada pada angka 0,80, masih lebih tinggi dibanding indeks kesehatan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 0,78.

Tabel 15. Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Madiun Tahun 2012-2014

Tahun Pacitan Ponorogo Madiun Magetan Ngawi Kota

Madiun

2012 0,78 0,80 0,76 0,80 0,79 0,81

2013 0,78 0,80 0,76 0,80 0,79 0,81

2014 0,78 0,80 0,77 0,80 0,79 0,81

4.2.2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan disusun oleh komponen harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka harapan sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Hal ini disesuaikan dengan program wajib belajar 9 tahun yang dimulai pada usia 7 tahun. Kelemahannya tidak mencakup anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 tahun.

Semakin rendah angka harapan sekolah di suatu daerah menunjukkan sistem pendidikan yang tidak mendukung terhadap keberlangsungan pendidikan masyarakat, artinya semakin rendah pula harapan penduduk untuk melanjutkan proses pendidikan hingga tingkat terakhir.

Gambar 15. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2014

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 angka harapan lama sekolah tercatat 12,10 tahun. Tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 12,33 tahun. Pada tahun 2012 dan 2013 angka ini kembali mengalami kenaikan menjadi 12,56 tahun dan 12,80 tahun serta 13,04 tahun pada tahun 2014. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2014 penduduk memiliki harapan untuk melanjutkan pendidikannya hingga mencapai tingkat pertama perguruan tinggi (13 tahun). Namun bila dibandingkan dengan angka ideal untuk angka harapan lama sekolah, angka untuk Kabupaten Ponorogo masih dibawah standar internasional atau selisih 4,96 tahun. Standar angka harapan lama sekolah yang ideal adalah 18 tahun (tamat Strata 1 pada perguruan tinggi).

Tabel 16. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Madiun Tahun 2012-2014

Tahun Pacitan Ponorogo Madiun Magetan Ngawi Kota

Madiun

2012 11,35 12,56 12,06 12,54 11,96 12,56

2013 11,41 12,80 12,53 12,57 12,18 13,33

2014 11,61 13,04 12,79 12,77 12,29 13,64

Bila dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah dengan kabupaten/kota se-eks Karesidenan Madiun pada tahun 2014, angka harapan lama sekolah untuk Kabupaten Ponorogo menduduki peringkat ke-2 setelah Kota Madiun dari 6 kabupaten yang ada. Sedangkan untuk angka melek huruf tertinggi kabupaten/kota se-eks Karesidenan Madiun adalah Kota Madiun dengan angka sebesar 13,64 tahun. Bila dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah se-Provinsi Jawa timur yang tercatat sebesar 12,45 tahun, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Ponorogo masih lebih tinggi.

Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap fasilitas pendidikan sangat berpengaruh terhadap angka harapan lama sekolah. Semakin sedikit dan sulit akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan di seluruh tingkatan pendidikan maka angka harapan lama sekolah akan semakin rendah. Demikian sebaliknya apabila fasilitas pendidikan semakin lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat maka angka harapan lama sekolah akan semakin tinggi.

SDM yang berkualitas merupakan aset paling penting bagi pembangunan. SDM yang berkualitas adalah manusia yang mempunyai kualitas intelektual,

setiap warga dapat memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan bermutu. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan sebagai indikator SDM yang berkualitas serta salah satu komponen penyusun IPM. Indikator ini menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Pada usia 25 tahun diasumsikan proses pendidikan sudah berakhir.

Gambar 16. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2014 (Tahun)

Dari grafik di atas diketahui bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ponorogo periode 2010-2014 mengalami peningkatan walaupun dalam skala yang cukup kecil yaitu 6,12 tahun pada tahun 2010 hingga 6,91 tahun pada tahun 2014. Hal ini dapat dikatakan bahwa secara rata-rata tingkat pendidikan penduduk yang berumur 25 tahun ke atas di Kabupaten Ponorogo adalah selama 7 tahun atau hampir setara dengan kelas satu sekolah menengah pertama. Kondisi ini masih belum sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh