KAJIAN OPTIMASI PROSES PIROLISIS TONGKOL JAGUNG

UNTUK PRODUKSI ASAP CAIR

Oleh :

ASRI PURWANINGTYAS F34061837

2010

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Asri Purwaningtyas. F34061837. Kajian Optimasi Proses Pirolisis Tongkol Jagung untuk Produksi Asap Cair. Di bawah bimbingan Sapta Raharja. 2010.

RINGKASAN

Peningkatan konsumsi jagung setiap tahunnya baik sebagai pangan, pakan, maupun bahan baku industri menyebabkan peningkatan biomassanya. Biomasaa jagung, khususnya tongkol selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal khususnya sebagai bahan baku industri. Padahal tongkol jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku asap cair melalui proses pirolisis. Namun, belum diketahui kondisi optimal suhu dan konsentrasi katalis yang digunakan untuk menghasilkan cairan terbanyak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu dan konsentrasi katalis pada proses pirolisis terhadap rendemen serta mendapatkan permukaan respon dari faktor suhu dan konsentrasi katalis dan kondisi optimumnya terhadap rendemen pirolisis.

Penentuan perlakuan suhu dan konsentrasi katalis yang digunakan dilakukan menggunakan metode permukaan respon atau Response Surface Methodology

(RSM). Penentuan titik tengah berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan

Choiriyah (2010). Suhu yang digunakan berada pada rentang 450oC - 650oC (titik -1, +1) sedangkan katalis yang digunakan berada pada rentang 1% - 2% (titik -1, +1). Data yang dihasilkan selanjutnya diolah menggunakan program SAS 9.1 untuk mengetahui perlakuan optimal rendemen. Identifikasi komponen cairan ditentukan dengan GC-MS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) dan dekomposisi bahan ditentukan dengan uji kadar serat lengkap.

Hasil optimal berada titik tengah (0,0), yaitu suhu 550oC dan 1.5% katalis menghasilkan 22.255 gram cairan dan 32.93 gram abu. Semakin tinggi suhu, abu yang dihasilkan semakin sedikit sehingga nilai weight lossnya semakin besar. Kandunga lignoselulosa tongkol terus mengalami penurunan seiring dengan kenaikan suhu pirolisis. Sedangkan kandungan silikanya terus naik dengan semakin banyaknya katalis yang ditambahkan.

Analisa GC-MS pada beberapa perlakuan menghasilkan golongan senyawa fenol, aldehid, asam, alkohol, keton, dan hidrokarbon. Senyawa-senyawa tersebut dapat digunakan untuk BTP seperti pengawet, antioksidan, dan flavor. Variasi komponen terbanyak ada pada perlakuan suhu 550oC dengan penambahan katalis 0.79% yang menghasilkan komponen fenol, aldehid, asam, alkohol, keton, dan hidrokarbon.

Asri Purwaningtyas. F34061837. The Study on Optimization Pyrolysis of Corn Cobs to Produce Smoke Liquid. Supervised by Sapta Raharja. 2010.

SUMMARY

Corn is usually used as food, feed, and also raw materials for industries. The increasing of annual corn consumption’s impact on the increasing of its biomass, especially the corn cobs. These corn cobs, as raw materials, are still not used optimally yet. Corn cobs can be used as main raw materials for smoke liquid through pyrolysis. But, optimal temperature condition and catalyst concentration added are still unknown to create maximal liquids. The aim of this research is to understand the influence of temperature and catalyst concentration in pyrolysis process to its yield. Getting its surface response from factors of temperature and catalyst concentration and its optimum condition of pyrolysis process become the other objective of this research.

Setting up the temperature and catalyst added treatment is based on Response Surface Methods (RSM). Center point is set based on previous research done by Choiriyah (2010). Temperature that used is of 4500C-6500C (-1, +1 point) and atapulgit that added is 1-2% (-1, +1 point). The result then be analyzed by SAS 9.1 to get optimal yield treatment. The liquid components are identified by GC MS and the raw material decomposition are fixed by fiber and silica proportion test.

Optimum result is shown on center point, 10.01, that 22. 225 gram liquids and 32.93 gram ashes are resulted on 5500C and 1.5% catalyst added. As high the temperature, as low ashes would be resulted, as high the weigh loss value, and as low lignocelluloses value. Silica value increase together with catalyst adding. GC MS analysis shows the component of aldehydes, phenol, ketones, hydrocarbon, and furan as the result. That compounds can be used as food additives, such as preservatives, antioxidant, and flavor. The most component variation set on 5500C with the adding of 0.79% catalyst, which resulted in phenol, aldehydes, acids, alcohols, ketones, and hydrocarbons.

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Kajian Optimasi Pirolisis Tongkol Jagung untuk Produksi Asap Cair” adalah karya asli saya dengan arahan dosen pembimbing dan rujukan literatur yang jelas.

Bogor, Agustus 2010

Asri Purwaningtyas F34061837

KAJIAN OPTIMASI PROSES PIROLISIS TONGKOL JAGUNG

UNTUK PRODUKSI ASAP CAIR

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknologi Pertanian

Pada Departemen Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Oleh :

Asri Purwaningtyas F34061837

2010

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Kajian Optimasi Proses Pirolisis Tongkol Jagung untuk Produksi Asap Cair

Nama : Asri Purwaningtyas NRP : F34061837

Menyetujui, Dosen Pembimbing,

(Dr. Ir. Sapta Raharja, DEA) NIP : 19631026 199002 1 001

Mengetahui : Ketua Departemen,

(Prof. Dr. Ir. Nastiti Siswi Indrasti) NIP : 19621009 198903 2 001

Tanggal lulus : 3 Agustus 2010

RIWAYAT PENULIS

Penulis dilahirkan di Batang pada tanggal 9 April 1988. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri pasangan Lilik Soekarjono dan Nurul Djuhairiyah. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Subah dan lulus tahun 2000. Penulis melanjutkan ke SLTP Negeri 3 Batang dan lulus tahun 2003. Penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Pekalongan dan lulus tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melaluli jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB). Pada tahun 2007, penulis diterima di Departemen Teknologi Industri Pertanian melalui sistem Mayor-Minor.

Selama kuliah, penulis aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Pada tahun 2006 hingga 2010 penulis aktif di Organisasi Mahasiswa Daerah IMAPEKA (Ikatan Mahasiswa Pekalongan-Batang). Tahun 2007 hingga 2008 penulis menjadi staf Biro Fund Rising di BEM- F (Badan Eksekutif Mahasiswa Fateta) . Tahun 2008 hingga 2009 penulis menjadi bendahara Departemen Bisnis dan Kewirausahaan BEM-F. Penulis juga aktif di UKM (unit Kegiatan Mahasiswa) PPS Betako Merpati Putih sebagai biro Kaderisasi tahun 2008 hingga 2009.

Penulis mengikuti beberapa seminar dan pelatihan seperti Keisya (2007), The True Power of Water (2007), Agroindustry Seminar (2007), Jurnalistic Fair (2008), Espresso (2008), ISO 9001:2008 (2009), dan ISO 22000:2005 (2009). Selama kuliah, penulis pernah menjadi asisten mata kuliah Analisis Bahan dan Produk Agroindustri (2008) dan Pengawasan Mutu (2009).

Pada tahun 2009, penulis melaksanakan Praktek Lapangan di PT Kalbe Morinaga Indonesia di Departemen Quality Assurance (QA) dengan judul “Mempelajari Pengawasan Mutu di PT Kalbe Morinaga Indonesia, Cikampek”. Pada tahun 2010, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Optimasi Proses Pirolisis Tongkol Jagung untuk Produksi Asap Cair” untuk menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana.

vii KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Bidang penelitian yang menjadi kajian penulis dalam penelitian ini adalah teknologi proses dengan judul “Kajian Optimasi Proses Produksi Bahan Tambahan Makanan dari Tongkol Jagung secara Pirolisis”.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Sapta Raharja, DEA selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Ir. Sugiarto, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan yang membangun.

3. Ibu Dr. Dwi Setyaningsih, S.TP, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan yang membangun.

4. Bapak dan Ibu atas kasih sayang, doa, semangat, dukungan, kesabaran dan perhatian yang senantiasa diberikan kepada penulis. Tanpa kalian penulis tidak akan menjadi seperti sekarang.

5. Millatina, adik penulis atas kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan yang senantiasa diberikan.

6. Kak Ambar, Mba Cho, Kak Rey, Mba Ritna, dan Raisa atas bantuan yang telah diberikan selama penelitian dan penyusunan skripsi.

7. Bu Ega, Bu Sri, Pak Sugi, Pak Gun, dan seluruh laboran Departemen Teknologi Industri Pertanian.

8. Seluruh dosen Departemen Teknologi Industri Pertanian yang telah memberikan benyak pengetahuan kepada penulis.

9. Seluruh staf tata usaha Departemen Teknologi Industri Pertanian dan petugas perpustakaan yang telah membantu penulis dalam administrasi dan pustaka. 10. Nivi dan teman-teman di Statistica Center yang telah membantu penulis dalam

mengolah data.

viii 12. Tea, atas persahabatan, motivasi, dan dukungan kepada penulis selama

menempuh pendidikan di IPB.

13. Sadek, Della, Icha, Mba Rara, Sars, Mba Nita, Mba Hikmah, Mba Rhiu, dan teman-teman di Puri Fikriyyah atas semangat dan bantuan yang diberikan. 14. Yos, Wynda, Eka, Nidia, Shelly, Uul atas persahabatan, motivasi, dan semangat

yang diberikan selama ini.

15. Wastuers (Siska, Ony, Dinda, Echa, Okta, Cis, Tya, Irma, Romy, Ando, Martin, Ange, dll), Gaby, serta seluruh teman-teman TIN 43 atas persahabatan, dukungan, dan motivasinya terutama selama penulis melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi. TIN 43 memang susah diatur!!!!

16. Teman-teman MP (Endah, Mas Agan, Mas Teta, Mas Putra, Iman, Ceu Utew, Bang Geler, A’ Dede, dll) yang selalu memotivasi penulis.

17. Danu, Anggita, Adit, Yoga, dan seluruh teman-teman dari Batang-Pekalongan. 18. Teh Giri, Mba Erna, Mba Tiwik, dan keluarga di Cikampek atas perhatian dan

motivasi yang diberikan.

19. Hendi Iskandar, terima kasih atas pelajaran hidup selama setahun ini.

20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Bogor, Agustus 2010

ix DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI ... ix

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ... 1

B. TUJUAN ... 2

II. TINJAUAN PUSTAKA A. JAGUNG ... 3

B. TONGKOL JAGUNG ... 5

C. KOMPONEN SERAT BIOMASSA JAGUNG ... 7

1. Selulosa ... 7

2. Hemiselulosa ... 7

3. Lignin ... 8

D. PIROLISIS ... 10

E. GC-MS (GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY) .. 14

F. OPTIMASI ... 15

G. ATAPULGIT ... 16

H. APLIKASI CAIRAN HASIL PIROLISIS ... 18

1. Antioksidan ... 19

2. Pengawet ... 20

3. Flavour ... 21

III. METODOLOGI A. ALAT DAN BAHAN ... 22

1. Alat ... 22

2. Bahan ... 23

B. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN ... 23

x

1. Tahapan penelitian ... 23

a. Pretreatment Sampel Tongkol Jagung ... 24

b. Karakterisasi Bahan Baku ... 24

c. Penentuan Suhu Pirolisis dan Konsentrasi Katalis ... 25

d. Penentuan Kondisi Optimum Suhu dan Konsentrasi Katalis terhadap Rendemen Pirolisis ... 26

2. Prosedur Penelitian ... 26

a. Pirolisis Tongkol Jagung ... 26

b. Analisis Padatan Hasil Pirolisis ... 27

c. Analisis Cairan dengan GC-MS (Gas Chromatography -Mass Spectrometry) ... 27

3. Analisa Data ... 29

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. KARAKTERISASI BAHAN BAKU ... 30

1. Kadar Air dan Kadar Serat Bahan ... 30

2. Penentuan Suhu dan Konsentrasi Katalis ... 32

B. PENGARUH SUHU DAN KONSENTRASI KATALIS TERHADAP CAIRAN HASIL PROSES PIROLISIS ... 32

C. ARANG HASIL PROSES PIROLISIS ... 40

D. WEIGHT LOSS SELAMA PROSES PIROLISIS ... 44

E. ANALISA GC-MS (GAS CHROMATOGRAPHY- MASS SPECTROMETRY) ... 46

V. KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN ... 59

B. SARAN ... 59

VI. DAFTAR PUSTAKA ... 60

xi DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Produktivitas jagung tahun 2000 hingga 2008 ... 4

Tabel 2. Proporsi biomassa jagung ... 5

Tabel 3. Komposisi kimia tongkol jagung ... 6

Tabel 4. Efek suhu terhadap hasil pirolisis ... 13

Tabel 5. Komposisi kimia asap cair ... 13

Tabel 6. Komponen-komponen penyusun atapulgit ... 18

Tabel 7. Rancangan eksperimen untuk nilai tinggi dan rendah untuk masing-masing faktor ... 25

Tabel 8. Rancangan faktorial masing-masing faktor reaksi ... 25

Tabel 9. Pengukuran kadar serat pada tiga titik perlakuan ... 27

Tabel 10. Pengujian GC-MS pada empat titik perlakuan ... 28

Tabel 11. Komposisi kimia tongkol jagung awal ... 30

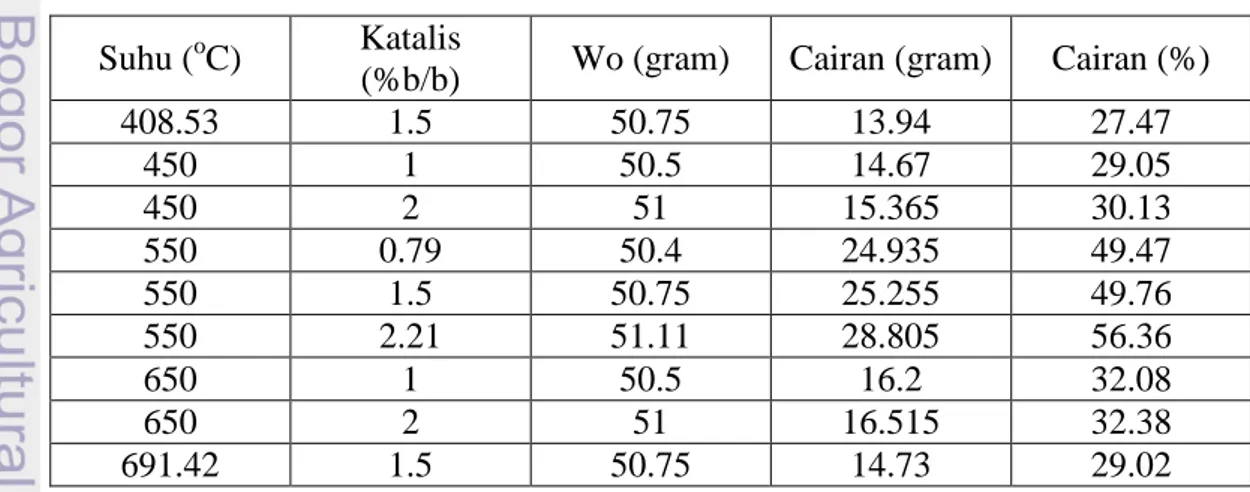

Tabel 12. Cairan hasil pirolisis tongkol jagung ... 34

Tabel 13. Pengaruh kuadratik variabel suhu dan konsentrasi katalis serta interaksi variabel suhu dan konsentrasi katalis terhadap cairan hasil pirolisis ... 38

Tabel 14. Perhitungan ANOVA cairan hasil pirolisis ... 39

Tabel 15. Arang hasil proses pirolisis ... 40

xii DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Bagian biomassa jagung ... 5

Gambar 2. Struktur kimia selulosa ... 7

Gambar 3. Struktur kimia hemiselulosa ... 8

Gambar 4. Struktur kimia lignin ... 9

Gambar 5. Rancangan faktorial RSM ... 16

Gambar 6. Struktur kimia atapulgit ... 17

Gambar 7. Pyrolyzer dan kondensor ... 22

Gambar 8. Alat GC-MS ... 23

Gambar 9. Bagan alir tahapan penelitian ... 24

Gambar 10. Bagan alir prosedur penelitian ... 28

Gambar 11. Cairan hasil pirolisis ... 33

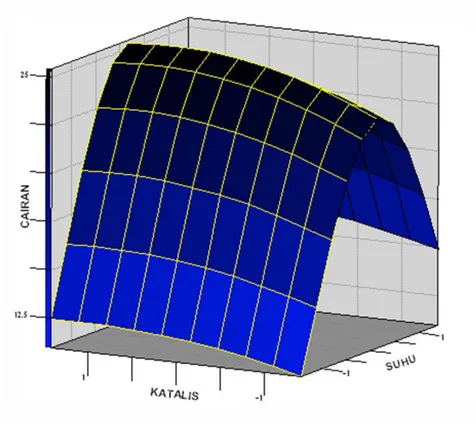

Gambar 12. Citraan tiga dimensi surface plot cairan hasil proses pirolisis.. 36

Gambar 13. Contour plot cairan hasil pirolisis ... 37

Gambar 14. Grafik arang hasil pirolisis ... 41

Gambar 15. Arang hasil pirolisis ... 42

Gambar 16. Kadar lignoselulosik arang hasil pirolisis ... 43

Gambar 17. Grafik weight loss ... 45

Gambar 18. Jumlah komponen cairan pirolisis ... 49

Gambar 19. Komponen pada suhu 450oC dan penambahan katalis 1% ... 50

Gambar 20. Komponen pada suhu 550oC dan penambahan katalis 0.79% .. 51

Gambar 21. Komponen pada suhu 550oC dan penambahan katalis 2.21% .. 52

Gambar 22. Komponen pada suhu 650oC dan penambahan katalis 2% ... 54

xiii DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1. Prosedur analisa kimia bahan dan arang hasil pirolisis serta

metode preparasi GC-MS ... 65

Lampiran 2. Cairan hasil pirolisis ... 68

Lampiran 3. Arang hasil pirolisis ... 69

Lampiran 4. Weight loss ... 70

Lampiran 5. Instrument control parameter GC-MS ... 71

Lampiran 6. Kromatogram GC-MS suhu 450oC dan penambahan katalis 1% ... 75

Lampiran 7. Kromatogram GC-MS suhu 550oC dan penambahan katalis 0.79% ... 77

Lampiran 8. Kromatogram GC-MS suhu 550oC dan penambahan katalis 2.21% ... 80

Lampiran 9. Kromatogram GC-MS suhu 650oC dan penambahan katalis 2% ... 83

Lampiran 10. Golongan senyawa cairan hasil pirolisis ... 86

Lampiran 11. Fungsi masing-masing komponen ... 88

Lampiran 12. Hasil optimasi faktor suhu dan konsentrasi katalis terhadap cairan hasil pirolisis ... 90

Lampiran 13. Nilai pH setiap perlakuan dan grafiknya ... 91

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jagung merupakan salah satu komoditas yang menjadi sumber karbohidrat dan protein setelah beras. Jagung tidak hanya dikonsumsi sebagai pangan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan bahan baku industri.

Pertumbuhan penduduk dan bertambahnya jumlah peternakan membuat konsumsi jagung dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan konsumsi jagung diikuti pula dengan peningkatan biomassa jagung yang selama ini belum maksimal pemanfaatannya. Biomassa jagung hanya terbatas dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau pupuk dalam bentuk kompos. Padahal, biomassa jagung dapat dijadikan asap cair melalui proses pirolisis

Pirolisis adalah suatu proses pemanasan dengan meminimalkan penggunaan oksigen pada prosesnya. Suhu dan konsentrasi katalis merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap rendemen pirolisis biomassa jagung. Diperlukan pemilihan suhu dan konsentrasi katalis yang tepat agar didapatkan rendemen yang maksimal.

Choiriyah (2010) melakukan penelitian pirolisis menggunakan bahan baku campuran tongkol dan kelobot jagung. Variabel yang digunakan adalah suhu dan penambahan katalis atapulgit. Tongkol dan kelobot jagung ditambahkan ataputgit dan tanpa penambahan atapulgit sebelum dipirolisis pada suhu 250-700oC. Hasil terbaik didapatkan pada suhu 550oC dengan penambahan katalis. Namun, rendemen cairan hasil pirolisis yang diperoleh belum optimum.

Untuk mendapatkan hasil pirolisis yang maksimal diperlukan pengkondisian optimum selama proses pirolisis dengan metode optimasi. Salah satu metode optimasi yang banyak digunakan adalah Response Surface

Methodology (RSM) yaitu salah satu teknik statistik untuk mendapatkan hasil

optimum dari suatu proses. Suhu dan konsentrasi katalis dalam bahan merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi jumlah cairan yang dihasilkan selama proses pirolisis.

2 B. TUJUAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Mengetahui pengaruh suhu dan konsentrasi katalis pada proses pirolisis terhadap rendemen.

2. Mendapatkan permukaan respon dari faktor suhu dan konsentrasi katalis serta kondisi optimumnya terhadap rendemen pirolisis.

II. TINJAUAN PUSTAKA A. JAGUNG

Jagung (Zea mays L) adalah tanaman semusim dan termasuk jenis rumputan (graminae) yang mempunyai batang tunggal, meski terdapat kemungkinan munculnya cabang anakan pada beberapa genotipe dan lingkungan tertentu. Batang jagung terdiri atas buku dan ruas. Daun jagung tumbuh pada setiap buku, berhadapan satu sama lain. Bunga jantan terletak pada bagian terpisah pada satu tanaman sehingga lazim terjadi penyerbukan silang. Jagung merupakan tanaman hari pendek, jumlah daunnya ditentukan pada saat inisiasi bunga jantan dan dikendalikan oleh genotipe, lama penyinaran, dan suhu (Subekti, et all., 2009).

Klasifikasi ilmiah jagung adalah

Kingdom : Plantae

Divisio : Spermatophyta Sub divisio : Angiospermae Classis : Monocotyledone

Ordo : Graminae

Familia : Graminaceae

Genus : Zea

Species : Zea mays L (Anonim, 2009)

Jagung dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat maupun bahan baku industri baik pangan maupun pakan. Sebagai sumber karbohidrat, jagung mengandung 64% pati, 9% protein, 5% lemak, dan 1,5% serat (Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, 1982).

Produktivitas jagung setiap tahun selalu mengalami peningkatan baik itu untuk konsumsi pangan, pakan, maupun bahan baku industri. Produktivitas jagung disajikan pada Tabel 1.

4

Tabel 1. Produktivitas Jagung Tahun 2000 hingga 2008

Tahun Produktivitas (kw/ha)

2000 26.65 2001 28.45 2002 30.83 2003 32.41 2004 33.44 2005 34.54 2006 34.70 2007 36.60 2008 40.78

Sumber: Departemen Pertanian (2010)

Biomassa adalah bagian terbesar dari materi tanaman yang disebut biomassa lignoselulosa yang terdiri dari sisa bahan pertanian (misalnya jerami gandum), sisa hasil hutan (serbuk gergaji), limbah padat (limbah kertas), kayu keras (kayu aspen), dan pohon herbal (tanaman belukar). Beberapa bentuk biomasa juga mengandung protein yang dapat diolah menjadi makanan dan pakan, akan tetapi hanya sebagian kecil yang sudah dapat diolah. (Wyman, 1987 di dalam White dan Lawrence, 2003).

Limbah (biomassa) jagung sebagian besar adalah bahan berlignoselulosa yang memiliki potensi untuk pengembangan produk masa depan. Seringkali limbah yang tidak tertangani akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Pada dasarnya limbah tidak memiliki nilai ekonomi, bahkan mungkin bernilai negatif karena memerlukan biaya penanganan. Namun demikian, limbah lignoselulosa sebagai bahan organik memiliki potensi besar sebagai bahan baku industri pangan, minuman, pakan, kertas, tekstil, dan kompos. Di samping itu, fraksinasi limbah ini menjadi komponen penyusun yang akan meningkatkan daya gunanya dalam berbagai industri (Rihana dan Suarni, 2000).

Menurut White dan Lawrence (2003), biomassa jagung terdiri dari batang, tongkol, dan serat. Bagian-bagian biomassa jagung dapat dilihat pada Gambar 1 dan proporsi biomassa jagung disajikan pada Tabel 2.

5 Tassel (bunga jantan) klobot daun batang akar Gambar 1. Bagian biomassa jagung

Sumber : Dale, E.B et al. (2005)

Tabel 2. Proporsi Biomassa Jagung

Limbah Jagung Kadar Air (%) Proporsi Limbah(%BK)

Batang 70-75 50

Daun 20-25 20

Tongkol 50-55 20

Kulit (Kelobot) 45-50 10

Sumber : Mc Cutcheon dan Samples (2002)

Keuntungan utama penggunaan biomasa sebagai sumber energi adalah mendukung perkembangan ekonomi, peningkatan pendapatan petani, diversifikasi pasar, mengurangi limbah hasil pertanian, dan mengurangi dampak buruk bagi lingkungan (Jekayinfa dan Omisakin, 2005).

B. TONGKOL JAGUNG

Tongkol jagung merupakan bagian tanaman jagung yang tidak dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Tongkol ini termasuk dalam biomassa jagung. Tongkol jagung merupakan simpanan makanan untuk pertumbuhan biji jagung selama melekat pada tongkol. Panjang tongkol bervariasi antara 8-12 cm (Effendi dan Sulistiati, 1991).

Tanaman jagung mempunyai satu atau dua tongkol, tergantung varietas. Tongkol jagung diselimuti oleh daun kelobot. Tongkol jagung yang terletak pada bagian atas umumnya lebih dahulu terbentuk dan lebih besar dibanding yang

6 terletak pada bagian bawah. Setiap tongkol terdiri atas 10- 16 baris biji yang jumlahnya selalu genap (Subekti, et al., 2009).

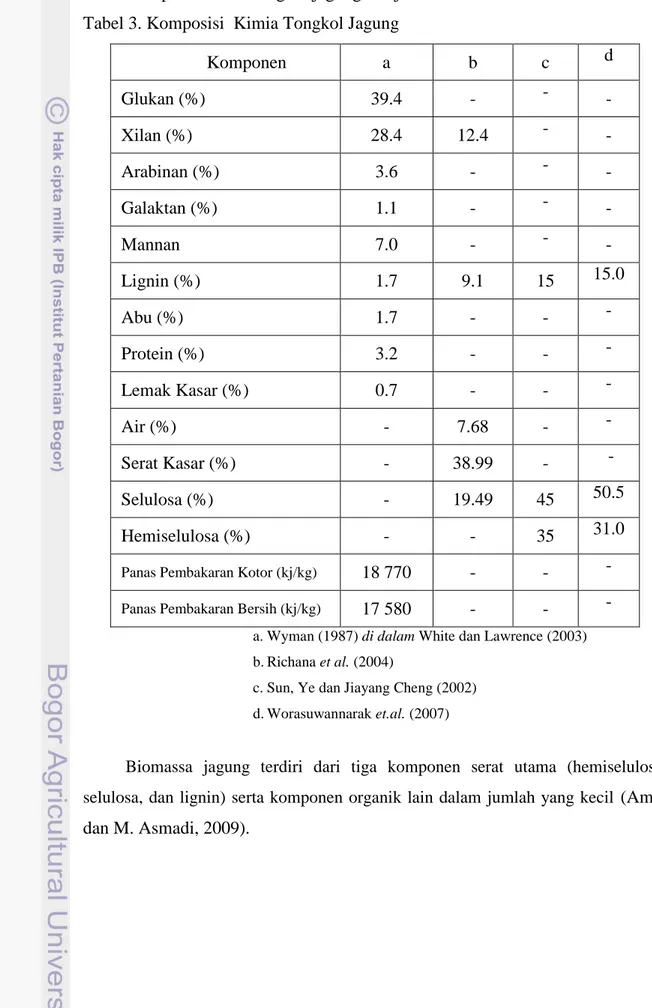

Komposisi kimia tongkol jagung disajikan dalam Tabel 3. Tabel 3. Komposisi Kimia Tongkol Jagung

Komponen a b c d Glukan (%) 39.4 - - - Xilan (%) 28.4 12.4 - - Arabinan (%) 3.6 - - - Galaktan (%) 1.1 - - - Mannan 7.0 - - - Lignin (%) 1.7 9.1 15 15.0 Abu (%) 1.7 - - - Protein (%) 3.2 - - - Lemak Kasar (%) 0.7 - - - Air (%) - 7.68 - - Serat Kasar (%) - 38.99 - - Selulosa (%) - 19.49 45 50.5 Hemiselulosa (%) - - 35 31.0

Panas Pembakaran Kotor (kj/kg) 18 770 - - - Panas Pembakaran Bersih (kj/kg) 17 580 - - -

a. Wyman (1987) di dalam White dan Lawrence (2003) b. Richana et al. (2004)

c. Sun, Ye dan Jiayang Cheng (2002) d. Worasuwannarak et.al. (2007)

Biomassa jagung terdiri dari tiga komponen serat utama (hemiselulosa, selulosa, dan lignin) serta komponen organik lain dalam jumlah yang kecil (Amin dan M. Asmadi, 2009).

7

C. KOMPONEN SERAT BIOMASSA JAGUNG 1. Selulosa

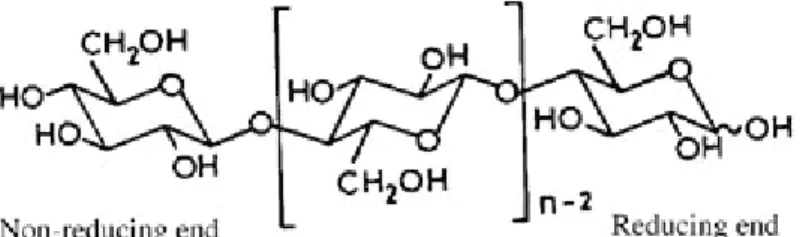

Selulosa merupakan homopolisakarida yang tersusun atas unit-unit β-D-glukopiranosa yang terikat satu sama lain dengan ikatan-ikatan glikosida. Molekul-molekul selulosa seluruhnya berbentuk linier dan mempunyai kecenderungan kuat membentuk ikatan-ikatan hydrogen intra- dan intermolekul (Sjostrom, 1993).

Sekitar 40-50% bagian dari suatu material adalah selulosa. Selulosa memiliki rantai panjang glukosa yang terikat secara kovalen sehingga menjadi suatu struktur kristal. Serat selulosa dapat diolah menjadi kertas, kayu, dan lain-lain karena kekuatannya (Wyman, 1987 di dalam White dan Lawrence, 2003).

Gugus fungsional dari rantai selulosa adalah gugus hydroxyl. Gugus -OH ini dapat berinteraksi satu sama lain dengan gugus -O, -N, dan -S, membentuk ikatan hidrogen. Ikatan -H juga terjadi antara gugus -OH selulosa dengan air. Gugus -OH selulosa menyebabkan permukaan selulosa menjadi hidrofilik. Rantai selulosa memiliki gugus -H di kedua ujungnya. Ujung -C1 memiliki sifat pereduksi. Struktur rantai selulosa distabilkan oleh ikatan hidrogen yang kuat di sepanjang rantai (Isroi, 2008).

Gambar 2. Struktur kimia selulosa Sumber: www.fibersource.com/F-TUTOR/cellulose 2. Hemiselulosa

Hemiselulosa merujuk pada polisakarida yang mengisi ruang antara serat-serat selulosa dalam dinding sel tumbuhan. Secara biokimiawi, hemiselulosa adalah semua polisakarida yang dapat diekstraksi dalam larutan basa (alkalis) (Anonim, 2010).

Sekitar 25-30% bagian biomassa adalah hemiselulosa. Hemiselulosa memiliki rantai panjang dari gula arabinosa, galaktosa, glukosa, manosa, dan xilosa, serta sebagian kecil terdiri dari asam asetat. Hemiselulosa tidak

8 berbentuk kristal dan komponen gula lebih cepat terhidrolisis oleh asam daripada selulosa. Keberagaman komposisi hemiselulosa dapat menghasilkan banyak produk, akan tetapi masih kurang dalam pengolahannya terutama untuk dijadikan etanol (Wyman, 1987 di dalam White dan Lawrence, 2003).

Komponen penyusun hemiselulosa terbesar adalah xilan yang memiliki ikatan rantai β-1,4-xilosida dan biasanya tersusun atas 150-200 monomer xilosa. Rantai hemiselulosa dapat terdiri atas dua atau lebih jenis monomer penyusun (heteropolimer), seperti 4-O-metilglukoronoxilosa, dan dapat pula terdiri atas satu jenis monomer, seperti xilan yang merupakan polimer xilosa (Rihana dan Suarni, 2000).

Xilan dapat larut dalam larutan alkali (NaOH atau KOH 2-15%) dan air. Xilan terdapat hampir pada semua tanaman, khususnya limbah tanaman pangan seperti tongkol jagung, bagas tebu, jerami padi, dedak gandum, dan biji kapas. Kandungan xilan dalam bahan-bahan tersebut adalah 16-40% (Rihana dan Suarni, 2000).

Hemiselulosa adalah komponen kayu yang mengalami pirolisa paling awal menghasilkan furfural, furan, asam asetat, dan homolognya. Hemiselulosa terdiri dari pentosan (C5H8O4) dan heksosan (C6H10O5) dan rata-rata proporsi ini tergantung pada spesies kayu (Darmadji, 2002).

Gambar 3. Struktur kimia hemiselulosa Sumber: www.fibersource.com/F-TUTOR/hemicellulose

3. Lignin

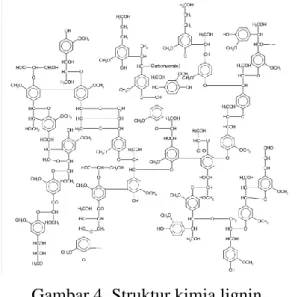

Lignin merupakan komponen kimia kayu yang terdapat pada lamella tengah (antar sel) dan di dalam dinding sel sebagai pengikat polisakarida. Lignin merupakan hasil polimerisasi dari koniferil, sinapil, dan para-kumaril alkohol dengan enzim sebagai katalisnya (Rahman et al., 2000)

9 Lignin merupakan polimer alam ketiga terbesar setelah selulosa dan hemiselulosa. Lignin memainkan peran penting sebagai bahan baku bio-produk dan bio-fuel dunia. Lignin berbagi menjadi 3 kelompok, yaitu lignin kayu lunak (gymnosperma), lignin kayu keras (angiosperma), dan lignin rerumputan (nonkayu atau tanaman herbal) (Buranov dan G. Mazza, 2004).

Sebagai salah satu komponen dinding sel terbesar, lignin berstruktur keras, berfungsi sebagai alat transportasi air dan nutrien internal serta melindungi dari serangan mikroorganisme. Lignin adalah polimer tak berbentuk yang terdiri dari unit fenilpropan dan memiliki prekusor tiga alkohol aromatik (monolignols) yaitu p-coumaryl, coniferyl, dan sinapyl alkohol (Buranov dan G. Mazza, 2004).

Sekitar 10-20% bagian biomassa adalah lignin, material fenilpropana komplek yang dapat dikonversi menjadi komponen aromatik atau dibakar untuk mendapat keuntungan karena mengandung energi (Wyman, 1987 di dalam White dan Lawrence, 2003).

Ikatan-ikatan kimia telah dilaporkan antara lignin dan praktis semua konstituen hemiselulosa. Bahkan ada indikasi adanya ikatan-ikatan lignin dan selulosa (Sjuostrom, 1993).

Lignin dalam pirolisis menghasilkan senyawa yang berperan terhadap aroma asap dari produk-produk hasil pengasapan. Senyawa-senyawa tersebut adalah fenol dan eter fenolik seperti guaiakol (2 metoksi fenol) dan homolognya serta turunannya (Darmadji, 2002).

Gambar 4. Struktur kimia lignin

10 D. PIROLISIS

Pirolisis merupakan proses pemanasan dengan meminimalkan penggunaan oksigen. Pirolisis merupakan tahapan awal proses pembakaran dan gasifikasi yang diikuti dengan oksidasi sebagian atau total dari produk utamanya. Pemilihan suhu yang rendah dan waktu yang lama selama proses pirolisis akan menghasilkan banyak arang, sedangkan pemilihan suhu tinggi dan waktu pirolisis yang lama akan meningkatkan konversi biomassa menjadi gas. Sedangkan pemilihan temperatur yang sedang dan waktu pirolisis yang singkat akan mengoptimumkan cairan yang dihasilkan (Bridgwater, 2004).

Pirolisis menggunakan sistem kedap udara atau tanpa oksigen. Nitrogen inert dialirkan ke dalam reaktor untuk memastikan tidak ada oksigen atau sisa udara di dalam sistem (Amin dan M. Asmadi, 2009).

Pirolisis biomassa dideskripsikan sebagai dekomposisi secara panas langsung komponen organik dalam kondisi minimum oksigen untuk menghasilkan produk yang berguna. Produk yang dihasilkan berupa cairan, padatan, dan gas (Klass, 1998).

Pirolisis biomassa merupakan salah satu teknologi alternatif yang dikembangkan pada beberapa bidang dalam kimia. Salah satunya adalah untuk mengisolasi senyawa kimia yang kemudian dapat dikonversi menjadi bahan tambahan makanan alternatif. Pada proses pirolisis terhadap tongkol jagung, terjadi degradasi lignin sebagai akibat dari kenaikan temperatur sehingga dihasilkan senyawa-senyawa karakteristik sesuai dengan suhu yang digunakan (Czernik, 2002).

Pirolisis menghasilkan cairan sebagai rendemen, arang sebagai sisa reaksi dan gas yang tidak terkondensasi. Proporsi ketiganya sangat tergantung dari parameter reaksi dan teknik pirolisis yang digunakan (Amin dan M. Asmadi, 2009). Menurut Reveendran et al. (1996), produk pirolisis tongkol jagung mengandung 79.9% gas terkondensasi, 20.1% padatan, 37.4% cairan, dan 42.5% gas.

Asap terbentuk karena pembakaran yang tidak sempurna, yaitu pembakaran dengan jumlah oksigen terbatas yang melibatkan reaksi dekomposisi bahan polimer menjadi komponen organik dengan bobot yang lebih

11 rendah karena pengaruh panas (Tranggono, et al., 1997). Jika oksigen tersedia cukup, maka pembakaran menjadi lebih sempurna dengan menghasilkan gas CO2, uap air, dan arang, sedangkan asap tidak terbentuk (Haji, et al., 2007).

Pada saat pirolisis, energi panas mendorong terjadinya oksidasi sehingga molekul karbon yang komplek terurai sebagian besar menjadi karbon atau arang. Pirolisis untuk pembentukan arang terjadi pada suhu 150-300oC. Pembentukan arang tersebut disebut sebagai pirolisis primer. Arang dapat mengalami perubahan lebih lanjut menjadi karbon monoksida, gas hidrogen dan gas-gas hidrokarbon. Peristiwa ini disebut sebagai pirolisis sekunder (Tarwiyah, 2001).

Proses pirolisa melibatkan berbagai proses reaksi, yaitu dekomposisi, oksidasi, polimerisasi, dan kondensasi. Reaksi-reaksi yang terjadi selama pirolisa kayu adalah: penghilangan air dari kayu pada suhu 120-150oC, pirolisa hemiselulosa pada suhu 200-250 oC, pirolisa selulosa pada suhu 280-320 oC, dan pirolisa lignin pada suhu 400 oC. Pirolisa pada suhu 400 oC ini menghasilkan senyawa yang mempunyai kualitas organoleptik yang tinggi dan pada suhu lebih tinggi lagi akan terjadi reaksi kondensasi pembentukan senyawa baru dan oksidasi produk kondensasi diikuti kenaikan linier senyawa tar dan hidrokarbon polisiklis aromatis (Girard, 1992; Maga 1988 di dalam Darmadji, 2002).

Penggunaan teknologi pirolisis untuk menghasilkan sumber energi hidrokarbon alternatif telah dikembangkan. Dari hasil pirolisis ini kemudian dapat dilakukan konversi produk salah satunya untuk kepentingan sintesis bahan pengganti minyak bumi atau bahan obat-obatan. Secara bertahap, pirolisis kayu akan mengalami peruraian : (i) hemisellulosa terdegradasi pada 200-260oC, (ii) selulosa pada 240oC-350oC, dan lignin pada 280oC sampai 500oC (Sjostrom, 1993).

Beberapa penelitian melaporkan adanya beberapa kelompok senyawa dalam produk pirolisis, salah satunya adalah kelompok senyawa yang mengalami kenaikan prosentase pada kenaikan laju pemanasan dan mengindikasikan adanya perengkahan termal pada rantai hidrokarbon (Adjaye, 1996 di dalam Fatimah dan Nugraha 2005).

Fatimah (2003) dalam Fatimah dan Nugraha (2005) melaporkan adanya kenaikan presentase fraksi ringan hidrokarbon (C7) pada kenaikan laju

12 pemanasan yang diiringi dengan penurunan prosentase fraksi berat (C>10) pada pirolisis serbuk kayu jati. Dari identifikasi menggunakan GC-MS, diperoleh adanya kelompok senyawa hasil degradasi hidrokarbon yang dapat terwakili oleh adanya identifikasi senyawa heptana dan 2-metil heksana, dan kelompok senyawa karakteristik yang dapat mengalami degradasi rantai karbon yang dapat diwakili oleh identifikasi adanya senyawa p-metil guaiakol, 4-alil, dan 2 metoksi asetat. Kelompok yang disebut terakhir merupakan senyawa aromatik yang karakteristik dan kemungkinan besar diperoleh dari degradasi lignin dalam struktur kayu yang secara umum disebut struktur polifenol.

Menurut Raveendran et al. (1996), peristiwa dekomposisi pada proses pirolisis dapat dibagi menjadi lima zona. Zona I pada suhu kurang dari 100°C, peristiwa evolusi kadar air secara umum; zona II pada suhu 200-250°C, bahan baku mulai terdekomposisi; zona III pada suhu 250-350°C, dekomposisi hemiselulosa secara dominan; zona IV pada suhu 350-500°C, secara umum terjadi dekomposisi selulosa dan lignin; dan zona V pada suhu di atas 500°C, terjadi dekomposisi lignin.

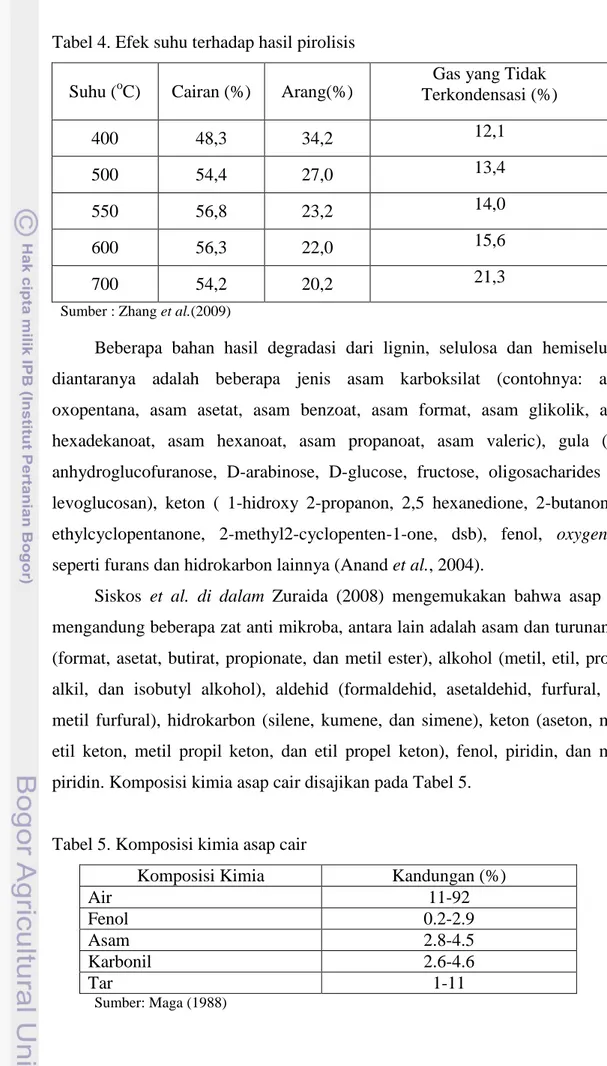

Menurut Zhang et al. (2009), suhu yang digunakan pada proses pirolisis akan mempengaruhi banyaknya produk yang dihasilkan. Pada peningkatan suhu, arang yang dihasilkan akan semakin menurun dari 34.2% pada suhu 400°C sampai 20.2% pada suhu 700°C. Penurunan banyaknya arang dengan peningkatan suhu disebabkan karena dekomposisi utama yang lebih besar dari biomassa (khususnya lignin) atau dekomposisi kedua dari sisa arang pada temperatur yang lebih tinggi. Cairan yang dihasilkan meningkat pada dari 48.3% pada suhu 400°C sampai maksimum 56.8% pada suhu 550°C, dan kemudian menurun pada menjadi 54.2% pada suhu 700°C. Penurunan arang meningkatkan bahan-bahan volatil yang akan dikonversi menjadi produk cairan dan gas. Bagaimanapun, dengan peningkatan suhu yang lebih lanjut, terjadi pemecahan kedua uap yang dominan sehingga menurunkan yield cairan yang dihasilkan dan menaikkan jumlah gas yang dihasilkan. Efek dari suhu terhadap hasil proses pirolisis disajikan pada Tabel 4.

13 Tabel 4. Efek suhu terhadap hasil pirolisis

Suhu (oC) Cairan (%) Arang(%)

Gas yang Tidak Terkondensasi (%) 400 48,3 34,2 12,1 500 54,4 27,0 13,4 550 56,8 23,2 14,0 600 56,3 22,0 15,6 700 54,2 20,2 21,3

Sumber : Zhang et al.(2009)

Beberapa bahan hasil degradasi dari lignin, selulosa dan hemiselulosa diantaranya adalah beberapa jenis asam karboksilat (contohnya: asam oxopentana, asam asetat, asam benzoat, asam format, asam glikolik, asam hexadekanoat, asam hexanoat, asam propanoat, asam valeric), gula (1,6-anhydroglucofuranose, D-arabinose, D-glucose, fructose, oligosacharides dan levoglucosan), keton ( 1-hidroxy propanon, 2,5 hexanedione, butanon, 2-ethylcyclopentanone, 2-methyl2-cyclopenten-1-one, dsb), fenol, oxygenates seperti furans dan hidrokarbon lainnya (Anand et al., 2004).

Siskos et al. di dalam Zuraida (2008) mengemukakan bahwa asap cair mengandung beberapa zat anti mikroba, antara lain adalah asam dan turunannya (format, asetat, butirat, propionate, dan metil ester), alkohol (metil, etil, propel, alkil, dan isobutyl alkohol), aldehid (formaldehid, asetaldehid, furfural, dan metil furfural), hidrokarbon (silene, kumene, dan simene), keton (aseton, metil etil keton, metil propil keton, dan etil propel keton), fenol, piridin, dan metil piridin. Komposisi kimia asap cair disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Komposisi kimia asap cair

Komposisi Kimia Kandungan (%)

Air 11-92 Fenol 0.2-2.9 Asam 2.8-4.5 Karbonil 2.6-4.6 Tar 1-11 Sumber: Maga (1988)

14 E. GC-MS (GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY)

Kromatografi gas adalah suatu teknik analisis yang sangat unik dan baik. Dalam tahap-tahap awal perkembanganya, kromatografi gas diterapkan pada analisis gas dan uap dari komponen-komponen yang mudah menguap. Baru sesudahnya Martin dan Synge mengembangkan teori dasar dalam kromatografi gas-cairan (GLC) semuanya terbuka untuk teknik analisis kimia. Sebagai suatu alat analitik, kromatografi gas dapat digunakan untuk analisis dan pemisahan langsung sampel-sampel gas, larutan-larutan, dan padatan yang bersifat mudah menguap (Fardiaz, 1989).

Pada dasarnya, suatu kromatograf gas terdiri dari enam komponen utama, yaitu (1) sistem gas pengembang (carrier gas) termasuk tangki penyuplai gas serta pengatur dan alirannya, (2) sistem penyuntikan sampel, (3) kolom pemisah, (4) sistem pendeteksian (recorder), dan (6) unit termostat untuk mengatur suhu oven (Fardiaz, 1989).

Umumnya, identifikasi hasil pirolisis dilakukan menggunakan gas kromatografi-spektra massa atau Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). Intrepetasi data GC-MS dilakukan dengan mengelompokkan puncak-puncak kromatogram yang berubah pada variasi proses. Senyawa dikelompokkan berdasarkan banyaknya C dalam senyawa dan pola perubahan konsentrasi pada perubahan temperatur. Dalam hal ini, senyawa mengalami pemecahan rantai karbon pada kenaikan temperatur atau senyawa mengalami kenaikan presentase pada kenaikan temperatur. Dengan cara tersebut akan diperoleh kelompok senyawa hasil perengkahan (C sedikit) dan senyawa dengan molekul besar sehingga dapat mengalami perengkahan (C banyak), akan tetapi sulit diamati kelompok senyawa yang memiliki respon fluktuatif terhadap perubahan laju pemanasan. Kesulitan ini akan diperbesar pada data GC-MS yang terdiri dari banyak puncak kromatogram. Akibatnya, teknik intrepetasi data tersebut kurang memberikan gambaran kelompok senyawa yang ada dalam hasil pirolisis yang justru kadang-kadang penting dilakukan untuk identifikasi senyawa spesifik (Fatimah dan Nugraha, 2005).

Menurut Fardiaz (1989), suhu kolom mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap waktu retensi dan penampilan kolom. Waktu retensi (retention

15

time) merupakan waktu yang dibutuhkan senyawa untuk bergerak melalui kolom

menuju detektor. Waktu retensi diukur berdasarkan waktu di mana sampel diinjeksikan sampai sampel menunjukkan ketinggian puncak maksimum dari senyawa itu (Anonim, 2008 di dalam Febrianto, 2009).

Menurut Reineccius (2006) di dalam Febrianto (2009), perkembangan teknologi kromatografi gas merupakan kemajuan yang sangat berarti dalam karakterisasi komponen khususnya komponen aroma. Kromatografi gas menjadi sangat popular karena mempunyai kemampuan memisahkan yang sangat baik dan sensitifitas yang sangat tinggi. Saat ini, penggunaan kromatografi gas semakin berkembang dengan adanya perangkat tambahan seperti spektrometri massa dan olfactometry.

Penerapan kromatografi gas di berbagai bidang dapat di antaranya adalah di bidang: (1) obat-obatan dan farmasi, (2) lingkungan hidup, (3) industri minyak, (4) kimia klinik, (5) pestisida dan residunya, dan (6) pangan. Khusus di biang pangan, kromatografi gas digunakan untuk menetapkan kadar antioksidan dan bahan pengawet makanan. Di samping itu, juga untuk analisis sari buah, anggur wine, bir, sirup, keju, minuman, aroma makanan, minyak, produk susu, prosuk-produk penguraian, kontaminan, bahan pemalsu, dan sebagainya (Fardiaz, 1989)

F. OPTIMASI

Response Surface Methodology (RSM) adalah teknik gabungan statistik

dan matematika yang digunakan untuk mengembangkan, menaikkan, dan mengoptimasi suatu proses. RSM secara luas diaplikasikan pada kondisi istimewa di mana beberapa variabel input secara potensial akan mempengaruhi hasil pengukuran atau kualitas karakteristik dari proses. Hasil pengukuran atau kualitas karakteristik dinamakan respon, sedangkan variabel input dinamakan variabel bebas yang dikontrol oleh ilmuwan maupun enginer (Carley, et al., 2004).

RSM adalah salah satu bagian penting dari desain penelitian. RSM merupakan sebuah teknologi kritis dalam pengambangan proses baru dan mengoptimasi pelaksanaannya. RSM bertujuan untuk meningkatkan kualitas,

16 meliputi pengurangan variasi, peningkatan proses dan produk yang dihasilkan dapat diselesaikan secara langsung menggunakan RSM (Carley, et al., 2004).

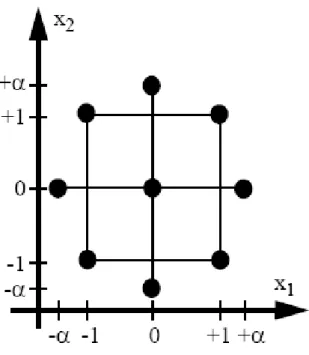

Rancangan faktorial perlakuan RSM untuk dua variabel disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Rancangan faktorial RSM

G. ATAPULGIT

Atapulgit (Mg,Al)2Si4O10(OH)·4(H2O) adalah hidrat magnesium alumunium silikat yang terdapat di alam sebagai serat silikat mineral tanah. Partikel atapulgit bila dilihat dengan mikroskop elektronik merupakan gabungan ikatan serat seperti jerami (Huang et.al., 2007).

Dalam bentuk koloid, atapulgit dimanfaatkan sebagai peningkat viskositas, pembentuk gel, pengental, penstabil system koloid, dan sebagai bahan pengikat. Sedangkan dalam bentuk nonkoloid, atapulgit dimanfaatkan sebagai absorben, penyaring, dan sebagai katalis. Struktur kimia atapulgit disajikan pada Gambar 6.

17 Gambar 6. Struktur kimia atapulgit

Sumber : Henin dan Caillere (1975)

Atapulgit mempunyai komponen utama berupa silika, aluminium, dan magnesium. Komponen silika berfungsi dalam isomerisasi, sebagai absorben, dan meningkatkan viskositas. Aluminium berfungsi mencegah polimerisasi dan magnesium untuk menjaga kestabilan warna minyak (Kirk dan Othmer 1994).

Atapulgit merupakan salah satu katalis yang berfungsi sebagai bahan atau senyawaan kimia yang dapat mempercepat laju reaksi (Van Santen dan Niemantsverdriet, 1995). Atapulgit termasuk dalam katalis homogen, yaitu katalis yang memiliki fasa yang sama dengan reaktan. Katalis homogen memiliki beberapa kelemahan seperti sulit pada proses pemisahannya dengan pproduk, menimbulkan korosi pada tangki, dan menimbulkan masalah lingkungan (Ono, 1999). Komponen-komponen penyusun atapulgit dapat dilihat pada Tabel 6.

18 Tabel 6. Komponen-komponen penyusun atapulgit

Oksida Persentase (%) SiO2 55.5-60.5 MgO2 10.7-11.35 Al2O3 9.0-10.1 Fe2O3 5.7-6.7 K2O2 0.96-1.30 MnO2 0.61 CaO2 0.42-1.95 TiO2 0.32-0.63 Na2O2 0.03-0.11 Bahan Lain 10.53-11.8 Sumber: Bradley, W. F. (1937)

H. APLIKASI CAIRAN HASIL PIROLISIS

Cairan hasil pirolisis mengandung komponen-komponen asam, aldehid, keton, furan, fenol, hidrokarbon, dan eter yang memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsi komponen-komponen tersebut adalah sebagai bahan tambahan pangan (BTP).

Bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk bahan pangan. Bahan tambahan pangan ditambahkan untuk memperbaiki karakter pangan agar memiliki kualitas yang meningkat. Bahan tambahan pangan pada umumnya merupakan bahan kimia yang telah diteliti dan diuji lama sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang ada (Himpunan Alumni Fateta, 2005).

Bahan tambahan pangan dapat berupa ekstrak bahan alami atau hasil sintesis kimia. Bahan yang berasal dari alam umumnya tidak berbahaya, sementara bahan artifisial atau sintetik mempunyai resiko terhadap kesehatan jika disalahgunakan penggunannya (Himpunan Alumni Fateta, 2005).

Pada umumnya, bahan tambahan makanan dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu:

19 1. Bahan tambahan makanan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan mengetahui komposisi bahan tersebut dan penambahan itu mempunyai maksud dan tujuan tertentu, misalnya untuk memperbaiki nilai gizi, mempertahankan kesegaran, cita rasa, dan membantu pengolahan. Contohnya adalah antioksidan, flavour, pengawet, dsb.

2. Bahan tambahan makanan yang tidak sengaja ditambahkan (unintentional

additives), yaitu bahan yang tidak mempunyai fungsi dalam makanan

tersebut, terdapat secara tidak sengaja baik dalam jumlah sedikit atau cukup banyak akibat perlakuan selama proses produksi, pengolahan, dan pengemasan. Contohnya adalah residu pestisida, logam berat, migrasi komponen plastik ke dalam makanan, dsb.

(Winarno dan Rahayu, 1994).

Fungsi bahan tambahan pangan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 235/MEN.KES/PER/VI/1979, tanggal 19 Juni 1979, yaitu sebagai (1) antioksidan, (2) antikempal, (3) pengasam, penetral, dan pendapar, (4) enzim, (5) pemanis buatan, (6) pemutih dan pematang, (7) penambah gizi, (8) pengawet, (9) pengemulsi, pemantap, dan pengental, (10) pengeras, (11) pewarna alami dan sintetik, (12) penyedap rasa dan aroma, (13) seskuestran, serta (14) bahan tambahan lain (Saparinto dan Hidayati, 2006). 1. Antioksidan

Antioksidan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk mencegah atau menghambat terjadinya proses oksidasi. Antioksidan biasa digunakan pada minyak, lemak, dan makanan yang mengandung minyak atau lemak, misalnya produk ikan dan daging. Selain itu, dapat juga digunakan pada produk buah dan sari buah dalam kaleng (Winarno dan Rahayu, 1994).

Antioksidan digunakan untuk melindungi unsur-unsur yang terdapat dalam makanan terutama lemak serta unsur lain seperti vitamin yang juga perlu untuk dilindungi (Taylor, 1980).

Sumber-sumber antioksidan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu antioksidan sintetik (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia) dan antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi

20 bahan alami). Beberapa contoh antioksidan sintetik yang diijinkan penggunaanya untuk makanan dan penggunaannya telah sering digunakan, yaitu butil hidroksi anisol (BHA), butil hidroksi toluen (BHT), propil galat, tert-butil hidoksi quinon (TBHQ) dan tokoferol. Antioksidan-antioksidan tersebut merupakan antioksidan alami yang telah diproduksi secara sintetis untuk tujuan komersial (Anonim, 2007).

Antioksidan alami di dalam makanan dapat berasal dari senyawa antioksidan yang sudah ada dari satu atau dua komponen makanan, senyawa antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama proses pengolahan, senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami dan ditambahkan ke makanan sebagai bahan tambahan pangan (Pratt, 1992 di

dalam Anonim 2007).

Senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik atau polifenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol dan asam-asam organik polifungsional. Golongan flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan meliputi flavon, flavonol, isoflavon, kateksin, flavonol dan kalkon. Sementara turunan asam sinamat meliputi asam kafeat, asam ferulat, asam klorogenat, dan lain-lain (Anonim, 2007).

2. Pengawet

Pengawet adalah bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat fermentasi, pengasam, atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bahan tambahan makanan ini biasanya ditambahkan ke dalam makanan yang mudah rusak, atau makanan yang disukai oleh medium tumbuhnya bakteri atau jamur misalnya pada produk daging, buah-buahan, dsb (Winarno dan Rahayu, 1994).

Bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak. Bahan ini dapat menghambat atau memperlambat proses degradasi bahan pangan terutama yang disebabkan oleh faktor biologi. Dapat juga digunakan untuk memperpanjang masa simpan atau memperbaiki tekstur pada makanan yang relatif awet. Beberapa

21 pengawet yang umum digunakan adalah benzoate, propionate, nitrit, nitrat, sorbet, dan sulfit (Himpunan Alumni Fateta, 2005).

Pengawet sering dikelompokkan sebagai antioksidan karena keduanya berfungsi untuk mencegah pembusukan makanan. Perbedaannya adalah antioksidan hanya digunakan untuk mencegah pembusukan karena oksidasi oleh lemak, sedangkan pengawet digunakan untuk mencegah pembusukan karena mikroba yang tidak hanya mempengaruhi kandungan lemak di dalam makanan tetapi juga protein (Taylor, 1980). WHO (World Health

Organization) memperkirakan bahwa 20% dari persediaan makanan dunia

hilang atau rusak karena pembusukan. Tanpa penggunaan bahan pengawet, persentase tersebut akan menjadi lebih tinggi (Winarno dan Rahayu, 1994).

3. Flavour

Flavour adalah bahan tambahan makanan yang dapat memberikan,

menambah, dan mempertegas rasa dan aroma suatu makanan (Winarno dan Rahayu, 1994).

Salah satu penyedap rasa dan aroma yang dikenal luas di Indonesia adalah vetsin atau bumbu masak dalam berbagai merek. Penyedap rasa tersebut mengandung senyawa yang disebut monosodium glutamate (MSG). Peranan asam glutamat sangat penting, di antaranya untuk merangsang dan mengantar sinyal-sinyal antar sel otak, dan dapat memberikan cita rasa pada makanan (Himpunan Alumni Fateta, 2005).

Flavour merupakan bahan tambahan makanan yang paling unik

karena belum memiliki standar dalam peraturan dan dianggap tidak berbahaya (Taylor, 1980).

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. ALAT DAN BAHAN 1. Alat

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pyrolyzer, kondensor, plastik, nampan, cawan aluminium, oven, neraca, termometer, parang, hammer mill, erlenmeyer 500 ml, botol cairan, bak penampung air, termometer, sudip, pompa vakum, desikator, corong, statip, dan penjepit. Alat yang digunakan untuk analisis kandungan cairan adalah GC-MS. Alat yang digunakan untuk analisa kandungan lignoselulosik dalam arang adalah cawan masir 50 ml, gelas piala 600 ml, gelas ukur, labu semprot, desikator,

magnetic stirrer, neraca analitik, hot plate, kondensor, pompa vakum, oven,

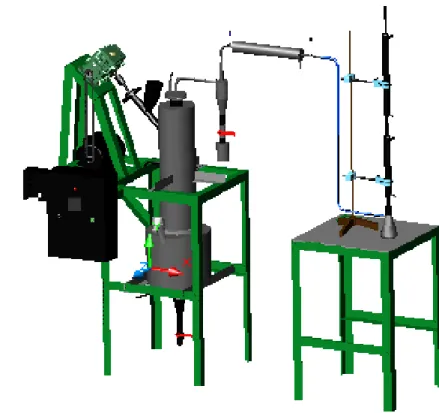

tanur, dan water bath. Gambar pyrolyzer dan kondensor disajikan pada Gambar 7, sedangkan Gambar GC-MS disajikan pada Gambar 8.

23 Gambar 8. Alat GC-MS

2. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tongkol jagung, atapulgit, dan es batu. Bahan untuk preparasi GC-MS adalah kloroform dan metanol. Bahan untuk analisa kandungan lignoselulosik adalah larutan Deterjen Netral, Sodium Lauryl Sulfat, EDTA disodium salt, sodium tetraborat, sodium hydrogen orthophosphate anhidrat, Ethylene Glycol monoethyl ether, aquadest, aseton, larutan Deterjen Asam, H2SO4, CTAB, heksana.

B. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 bulan dari bulan Maret sampai Mei 2010. Penelitian dilakukan di Laboratorium Pengawasan Mutu, Laboratorium Teknik Kimia, Laboratorium DIT Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

C. METODE PENELITIAN 1. Tahapan penelitian

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan yang disajikan pada Gambar 9.

24 Gambar 9. Bagan alir tahapan penelitian

a) Pretreatment Sampel Tongkol Jagung

Tongkol jagung perlu pretreatment sebelum digunakan dalam proses pirolisis. Tongkol dikeringkan dengan sinar matahari atau oven (kabinet oven) sampai kadar air 6-12%. Selanjutnya hasil biomassa kering dipotong kemudian dihancurkan dengan hammer mill hingga berukuran 40 mesh.

b) Karakterisasi Bahan Baku

Tongkol jagung yang akan digunakan pada proses pirolisis harus dikarakterisasi terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi awal bahan baku yang akan digunakan. Sifat yang diamati adalah kadar air dan kadar serat. Analisis kadar air menggunakan metode oven, sedangkan analisis kadar serat dilakukan di Balai Penelitian Ternak Ciawi. Prosedur analisis kadar air dan kadar serat disajikan pada Lampiran 1.

Mulai

Pretreatment Sampel

Tongkol Jagung

Karakterisasi Bahan Baku

Penentuan Suhu Pirolisis dan Konsentrasi Katalis

Penentuan Suhu dan Konsentrasi Katalis Optimum terhadap Rendemen

Pirolisis

Analisa GC-MS Analisa Kadar Serat

25 c) Penentuan Suhu Pirolisis dan Konsentrasi Katalis

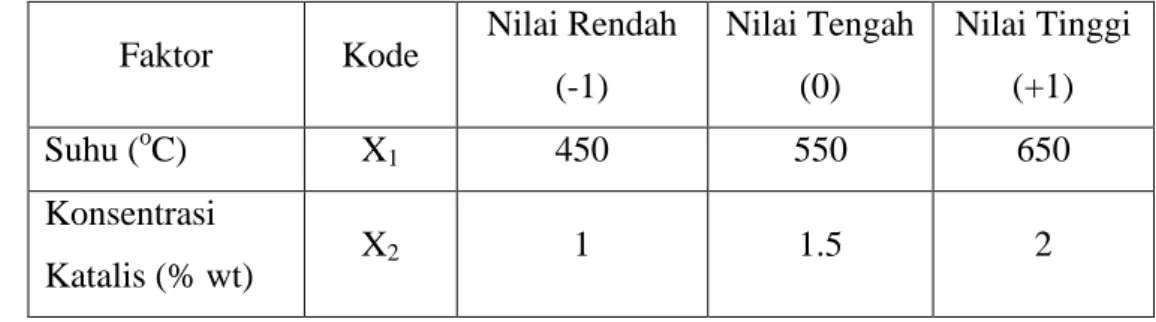

Pada tahap ini dilakukan penentuan suhu dan konsentrasi katalis. Nilai tinggi dan rendah untuk masing-masing faktor disajikan pada Tabel 7 dan rancangan faktorialnya disajikan pada Tabel 8.

Tabel 7. Rancangan eksperimen untuk nilai tinggi dan rendah untuk masing-masing faktor

Faktor Kode Nilai Rendah (-1) Nilai Tengah (0) Nilai Tinggi (+1) Suhu (oC) X1 450 550 650 Konsentrasi Katalis (% wt) X2 1 1.5 2

Nilai tengah suhu dan konsentrasi didapatkan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Choiriyah (2010).

Tabel 8. Rancangan faktorial dari masing-masing faktor reaksi

Run Kode (X1) Kode (X2) Suhu (oC) (X1) Konsentrasi Katalis (% wt) (X2) 1 +1 +1 650 2 2 +1 -1 650 1 3 -1 +1 450 2 4 -1 -1 450 1 5 0 0 550 1.5 6 0 0 550 1.5 7 0 0 550 1.5 8 0 -√2 550 0.79 9 0 +√2 550 2.21 10 -√2 0 408.58 1.5 11 +√2 0 691.42 1.5

26 d) Penentuan Kondisi Optimum Suhu dan Konsentrasi Katalis

terhadap Rendemen Pirolisis

Setelah diketahui pengaruh faktor suhu dan konsentrasi katalis terhadap rendemen pirolisis, dilakukan penentuan kondisi optimal dengan Metode Permukaan Respon (Response Surface Methodology).

Model rancangan percobaan untuk mengetahui pengaruh faktor terhadap respon yang diinginkan dapat dilihat pada Persamaan 1.

j i j i ij k i ii k i i iX X X X Y i 1 2 1 0 Keterangan:Y = respon dari masing-masing perlakuan βo, βi, βii, βij = parameter regresi

xi = pengaruh linier faktor utama xixj = pengaruh linier dua faktor xi2 = pengaruh kuadratik faktor utama

2. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian berikut ini merupakan penjabaran setiap tahapan penelitian yang dilakukan sesuai dengan urutan tahapan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Prosedur penelitian yang dilakukan mencakup (a) pirolisis tongkol jagung, (b) analisis kadar serat (selulosa, hemiselulosa, lignin, dan silika) padatan hasil pirolisis, dan (c) analisis GC-MS cairan produk pirolisis.

a) Pirolisis Tongkol Jagung

Sekitar 50 gram tongkol jagung dan katalis dengan konsentrasi 0.79, 1, 1.5, 2, dan 2.21 % wt dimasukkan ke dalam reaktor pyrolyzer dengan variasi suhu 408.58, 450, 550, 650, dan 691.42°C. Gas nitrogen dialirkan selama proses dengan kecepatan 50 cm3/menit untuk mengurangi kandungan oksigen dalam reaktor (Raveendran et

al.,1996). Pyrolyzer terlebih dahulu dipanaskan ± 30 menit untuk

27 dan dijaga suhu pirolisis sampai tidak ada lagi asap yang terbentuk atau sekitar 1 jam 15 menit. Hasil dari pirolisis adalah padatan, cairan, dan gas.

b) Analisis Padatan Hasil Pirolisis

Bobot awal bahan sebelum dan setelah pirolisis ditimbang kemudian keduanya dibandingkan dan dihitung nilai weight loss (kehilangan bobot). Selain itu, juga dilakukan analisis kadar serat (selulosa, hemiselulosa, lignin) dan silika terhadap padatan hasil pirolisis pada beberapa perlakuan yang disajikan pada Tabel 9 untuk mengetahui dekomposisi komponen lignoselulosik selama proses pirolisis.

Tabel 9. Pengukuran kadar serat pada tiga titik perlakuan

Suhu (oC) Konsentrasi Katalis (%wt)

450 1

550 1.5

650 2

c) Analisis Cairan dengan GC-MS (Gass Chromatography Mass Spectrometry)

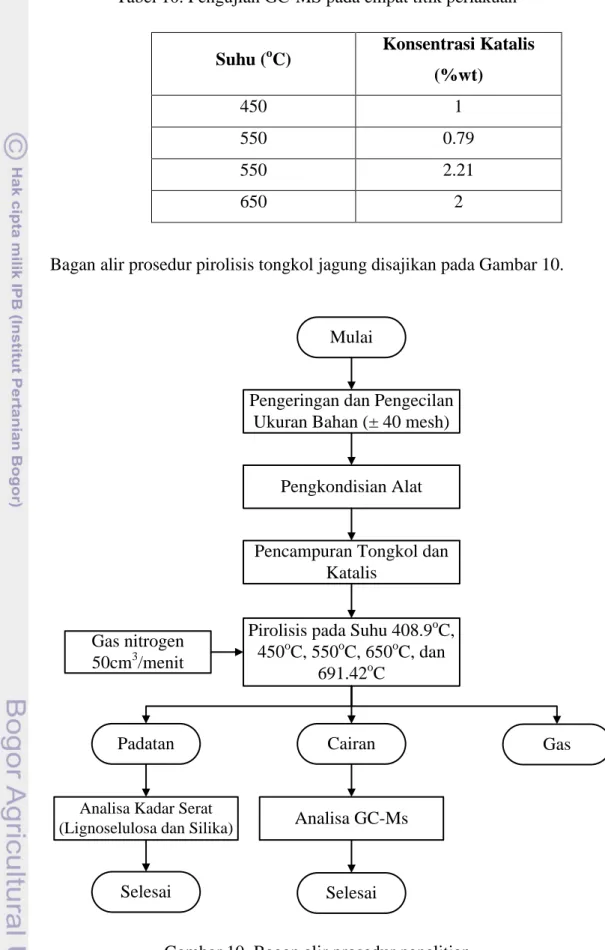

Analisis GC-MS bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa dalam cairan hasil pirolisis untuk mendapatkan produk yang diinginkan yaitu berupa pengawet, flavour, dan antioksidan. Analisis cairan dengan GC-MS dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Jakarta. Beberapa perlakuan yang diuji kandungannya disajikan pada Tabel 10.

28 Tabel 10. Pengujian GC-MS pada empat titik perlakuan

Suhu (oC) Konsentrasi Katalis (%wt)

450 1

550 0.79

550 2.21

650 2

Bagan alir prosedur pirolisis tongkol jagung disajikan pada Gambar 10.

Mulai

Selesai

Pengeringan dan Pengecilan Ukuran Bahan (± 40 mesh)

Pengkondisian Alat

Pencampuran Tongkol dan Katalis

Pirolisis pada Suhu 408.9oC, 450oC, 550oC, 650oC, dan

691.42oC Gas nitrogen

50cm3/menit

Padatan Cairan Gas

Analisa Kadar Serat

(Lignoselulosa dan Silika) Analisa GC-Ms

Selesai

29 3. Analisa Data

Data yang didapatkan dari hasil analisis kadar serat dan GC-MS dianalisis secara statistik untuk mengetahui pengaruh faktor suhu dan konsentrasi katalis serta interaksi kedua faktor terhadap rendemen pirolisis. Alat bantu analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Software Analysis Statistic (SAS) version 9.1 sehingga didapatkan nilai

IV. PEMBAHASAN

A. KARATERISASI BAHAN BAKU 1. Kadar Air dan Kadar Serat Bahan

Karakterisasi bahan baku bertujuan untuk mengetahui sifat fisiko kimia bahan baku. Sifat yang diukur adalah kadar air dan kadar serat awal tongkol. Jagung yang digunakan dalam penelitian ini adalah jagung manis varietas Hawai dengan umur panen 90 hari yang bijinya digunakan sebagai bibit. Pada tahap awal, tongkol jagung dikeringkan terlebih dahulu baik dengan sinar matahari maupun oven. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam tongkol sehingga mudah dihaluskan dan telah memenuhi syarat bahan baku yang dapat digunakan untuk proses pirolisis yaitu di bawah 10%.

Tongkol kemudian diperkecil dengan hammer mill hingga ukurannya ± 40 mesh. Pengecilan ukuran bahan bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan bahan yang kontak dengan panas sehingga mempercepat proses pirolisis, dekomposisi bahan, dan memperbanyak cairan yang dihasilkan.

Sebelum proses pirolisis, tongkol yang sudah kering diukur kadar air, kadar serat (selulosa, hemiselulosa, dan lignin), serta silikanya. Komposisi fisiko kimia tongkol jagung awal disajikan pada Tabel 10.

Tabel 11. Komposisi kimia tongkol jagung awal

Analisis Tongkol Jagung

Kadar Air (%b/b) 6.90

Selulosa (%) 38.34

Hemiselulosa (%) 40.79

Lignin (%) 6.22

Silika (%) 0.00

Kadar air merupakan salah satu parameter penting dalam pirolisis. Menurut Bridghwater (2004) kadar air bahan yang dipirolisis adalah 10% hingga 15%. Namun, pada penelitian ini tongkol yang digunakan memiliki kadar air 6.9% yang bertujuan mencegah tumbuhnya jamur pada tongkol

31 karena adanya aktivitas mikroba yang dapat tumbuh pada kadar air di atas 10%.

Kadar air yang terlalu tinggi akan menghambat proses pembakaran sehingga mengurangi cairan yang dihasilkan. Sebagian energi panas yang seharusnya dapat digunakan untuk mendekomposisi serat akan digunakan untuk menguapkan air yang terdapat di dalam bahan.

Kadar serat juga merupakan parameter penting dalam pirolisis karena selama proses pirolisis terjadi dekomposisi serat bahan sehingga menghasilkan cairan pirolisis. Kadar serat awal diperlukan untuk mengetahui kandungan hemiselulosa, selulosa, lignin, dan silika dalam tongkol jagung. Kadar serat awal yang dihitung adalah kadar serat tongkol tanpa campuran katalis.

Pengujian kadar serat dilakukan di Balai Penelitian Ternak Ciawi yang telah mendapat sertifikasi dari KAN (Komite Akreditasi Nasional). Pada 50 gram tongkol jagung yang digunakan untuk setiap pirolisis mengandung 38.34% selulosa, 40.79% hemiselulosa, 6.22% lignin, dan 0% silika. Menurut Ye dan Cheng (2002), tongkol jagung mengandung 45% selulosa, 35% hemiselulosa, dan 15 % lignin. Kandungan serat dalam tongkol dipengaruhi oleh varietas jagung, lama penanaman, dan kondisi penanamannya. Pada umumnya, jagung yang ditanam lebih lama dengan varietas sama akan memiliki kandungan lignoselulosik yang lebih besar karena terjadi pengerasan pada tongkol dan bagian tanaman jagung lainnya akibat semakin kerasnya dinding sel tanaman.

Kandungan silika tongkol awal sebesar 0 gram yang berarti bahwa kandungan silikanya tidak ada sama sekali. Silika berfungsi menjaga tanaman agar tidak mudah rusak oleh ancaman fisik, kimia, dan biologis. Silika sangat sulit dirombak oleh bakteri, bahkan oleh jamur. Silika merupakan bagian yang paling sulit terdekompisisi di antara lignoselulosik lainnya karena terletak di bagian paling dalam pada dinding sel tanaman.

32 2. Penentuan Suhu dan Konsentrasi Katalis

Suhu ditentukan berdasarkan penelitian Choiriyah (2010) yaitu 550oC sebagai titik tengah (titik 0). Titik tengah ditentukan berdasarkan penelitian terdahulu yang menghasilkan rendemen terbanyak sehingga diharapkan titik tengah yang ditentukan dalam penelitian ini akan mendekati suhu optimum. Titik atas (+1) dan titik bawah (-1) ditentukan berdasarkan range suhu yang dipakai pada penelitian Choiriyah (2010) yaitu rata-rata sebesar 100oC.

Penentuan titik tengah (titik 0) untuk konsentrasi penambahan katalis pada bahan juga didasarkan penelitian Choiriyah (2010), yaitu sebesar 1.5% dari bobot tongkol jagung kering. Penggunaan katalis sebesar 1.5% bobot bahan baku juga digunakan pada penelitian Amin dan Asmadi (2009).

Titik atas (+1) dan titik bawah (-1) ditentukan dengan range sebesar 0.5%. Pemilihan range yang cukup berdekatan ini bertujuan untuk lebih mempersempit range perlakuan sehingga kondisi optimal dapat ditentukan dengan mudah dan diharapkan berada pada perlakuan yang telah ditentukan. Secara sederhana, desain kombinasi perlakuan suhu (X1) dan penambahan katalis (X2) berdasarkan metode permukaan respon atau Response Surface

Methodology (RSM) disajikan pada Gambar 5. Rancangan faktorial

perlakuan suhu dan penambahan katalis disajikan pada Tabel 8.

Titik 0 (nol) diulang sebanyak tiga kali untuk memvalidkan data yang dihasilkan. Sehingga, untuk dua variabel yaitu suhu dan konsentrasi katalis ada sebelas perlakuan yang dilakukan dengan rincian sembilan perlakuan yang berbeda ditambah dua perlakuan untuk titik nol.

B. PENGARUH SUHU DAN KONSENTRASI KATALIS TERHADAP CAIRAN HASIL PROSES PIROLISIS

Pirolisis merupakan proses pemanasan dengan meminimalkan penggunaan oksigen. Pirolisis merupakan tahap awal proses pembakaran dan gasifikasi yang diikuti dengan oksidasi sebagian atau total dari produk utamanya. Pemilihan suhu yang rendah dan waktu yang lama dalam proses pirolisis akan menghasilkan banyak arang, sedangkan pemilihan suhu tinggi dan waktu pirolisis yang lama akan meningkatkan konversi biomassa menjadi gas.

33 Sedangkan pemilihan temperatur yang sedang dan waktu pirolisis yang singkat akan mengoptimumkan cairan yang dihasilkan (Bridgwater, 2004).

Pirolisis biomassa dideskripsikan sebagai dekomposisi secara panas langsung komponen organik dalam kondisi minimum oksigen untuk menghasilkan produk yang berguna. Produk yang dihasilkan berupa cairan, padatan, dan gas (Klass, 1998).

Pirolisis menghasilkan cairan sebagai rendemen, arang sebagai sisa reaksi dan gas yang tidak terkondensasi. Proporsi ketiganya sangat tergantung dari parameter reaksi dan teknik pirolisis yang digunakan (Amin dan Asmadi, 2009).

Bahan yang telah dicampur atapulgit dengan konsentrasi tertentu dimasukkan ke dalam pyrolyzer yang telah dipanaskan sebelumnya selama ±30 menit agar suhu alat stabil. Pyrolyzer dialiri gas nitrogen inert dengan kecepatan 50 cm3/menit untuk mengurangi kandungan oksigen dalam reaktor (Raveendran

et al.,1996). Gas nitrogen dipilih karena bobot molekulnya lebih kecil daripada

oksigen sehingga dapat membawa oksigen keluar dari pyrolyzer serta diharapkan dapat mengurangi jumlah air dan karbondioksida yang dihasilkan dalam proses pirolisis.

Rendemen pirolisis tongkol jagung berupa cairan berwarna bening kekuningan hingga kuning pekat. Perbedaan warna cairan ini dikarenakan perbedaan suhu yang digunakan. Gambar cairan hasil pirolisis disajikan pada Gambar 11.

Gambar 11. Cairan hasil pirolisis

Cairan hasil pirolisis umumnya berwarna bening kekuningan sesuai dengan warna tongkol jagung. Semakin tinggi suhu yang digunakan, semakin pekat warna cairan yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan semakin banyak bahan 408.58o C 1.5% 450o C 2% 450o C 1% 550oC 0.79% 550o C 1.5% 550oC 2.21% 650o C 2% 650o C 1% 691.42o C 1.5%

34 yang terdekomposisi oleh panas yang dihasilkan sehingga semakin pekat asap yang dihasilkan yang akan mempengaruhi warna cairan.

Penambahan katalis cukup mempengaruhi warna cairan. Semakin banyak katalis yang ditambahkan, semakin cerah warna cairan yang dihasilkan. Katalis akan menutupi struktur berongga tongkol jagung sehingga menghalangi panas yang akan masuk ke dalam rongga-rongga tongkol jagung.

Aroma cairan semakin menyengat seiring suhu yang digunakan. Semakin banyaknya dekomposisi bahan menyebabkan variasi aroma yang lebih beragam dari hasil dekomposisi bahan terutama lignoselulosa. Variasi aroma yang terbentuk inilah yang menyebabkan aroma cairan yang menyengat.

Menurut Girard (1992) dan Maga (1988) di dalam Darmadji (2002), pirolisa pada suhu 400oC menghasilkan senyawa yang mempunyai kualitas organoleptik yang tinggi dan pada suhu lebih tinggi lagi akan terjadi reaksi kondensasi pembentukan senyawa baru dan oksidasi produk kondensasi diikuti kenaikan linier senyawa tar dan hidrokarbon polisiklis aromatis.

Cairan pirolisis yang dihasilkan mengalami kenaikan dari suhu 408.53oC hingga 550oC, kemudian menurun hingga suhu 691.42oC. Dengan peningkatan suhu, akan terjadi peruraian komponen biomassa tongkol jagung, mulai dari hemiselulosa, selulosa, dan lignin. Peruraian yang semakin meningkat akan meningkatkan banyaknya gas yang dihasilkan. Gas ini akan terkondensasi sehingga menghasilkan cairan. Cairan hasil pirolisis tongkol jagung disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Cairan hasil pirolisis tongkol jagung

Suhu (oC) Katalis

(%b/b) Wo (gram) Cairan (gram) Cairan (%)

408.53 1.5 50.75 13.94 27.47 450 1 50.5 14.67 29.05 450 2 51 15.365 30.13 550 0.79 50.4 24.935 49.47 550 1.5 50.75 25.255 49.76 550 2.21 51.11 28.805 56.36 650 1 50.5 16.2 32.08 650 2 51 16.515 32.38 691.42 1.5 50.75 14.73 29.02