BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi

2.1.1 Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses pertukaran ide, perasaan dan pikiran antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku serta penyesuaian yang dinamis antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi (Suryani,2006). Komunikasi merupakan proses pengiriman atau pertukaran (stimulus, signal, simbol, informasi) baik dalam bentuk verbal maupun non verbal dari pengirim ke penerima pesan dengan tujuan adanya perubahan baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotor (Mundakir, 2006).

Komunikasi sangat diperlukan dalam hubungan antar individu di kehidupan sehari-hari. Kerjasama dan koordinasi yang baik akan tercapai saat komunikasi yang dibangun baik dan hubungan yang harmonis akan tercapai saat komunikasi yang dibangun baik pula. Setiap komunikasi memiliki tujuan masing-masing, baik antara penyampaian informasi dan yang mencari informasi (Priyanto, 2009)

2.1.2 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Komunikasi

1. Perkembangan

Usia seseorang berpengaruh terhadap cara seseorang berkomunikasi baik dari segi bahasa maupun proses pikir orang tersebut. Sangat perlu mempelajari bahasa sesuai umur ketika berkomunikasi, sehingga komunikasi dapat berjalan lancar (Priyanto, 2009).

2. Nilai

Nilai adalah keyakinan yang dianut seseorang. Jalan hidup seseorang dipengaruhi oleh keyakinan, fikiran dan tingkah lakunya. Nilai seseorang berbeda satu sama lainnya (Mundakir, 2006). Nilai adalah standar yang mempengaruhi perilaku seseorang termasuk dalam berkomunikasi(Priyanto, 2009).

3. Persepsi

Persepsi adalah pandangan pribadi seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Persepsi sendiri dibentuk dari harapan atau pengalaman. Perbedaan persepsi dapat menghambat komunikasi (Priyanto,2009). Persepsi akan sangat mempengaruhi jalannya komunikasi karena proses komunikasi harus ada persepsi dan pengertian yang sama tentang pesan yang disampaikan dan diterima oleh kedua belah pihak (Mundakir, 2006).

4. Latar Belakang

Bahasa dan gaya bahasa akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya. Budaya akan membatasi seseorang bertindak atau berkomunikasi(Priyanto, 2009). Faktor ini memang sedikit pengaruhnya namun peling tidak dapat dijadikan pegangan dalam bertutur kata,bersikap dan melangkah dalam berkomunikasi (Mundakir, 2006).

5. Emosi

Emosi adalah subjektif seseorang dalam merasakan situasi yang terjadi disekelilingnya. Kekuatan emosi seseorang dipengaruhi oleh bagaimana kemampuan atau kesanggupan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (Mundakir, 2006). Emosi seperti marah, sedih dan senang akan dapat mempengaruhi seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain (Priyanto, 2009).

6. Jenis Kelamin

Setiap jenis kelamin baik wanita maupun pria mempunyai gaya komunikasi yang berbeda-beda. Disebutkan bahwa wanita dan laki-laki mempunyai perbedaan gaya dalam berkomunikasi(Priyanto, 2009).

7. Pengetahuan

Tingkat pengetahuan akan mempengaruhi komunikasi yang dilakukan. Seseorang yang tingkat pengetahuannya rendah akan sulit merespon pertanyaan yang mengandung bahasa verbal dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi(Priyanto,2009).

8. Peran dan Hubungan

Peran seseorang mempengaruhi dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Komunikasi akan berlangsung terbuka, rileks dan nyaman bila dilakukan dengan kelompok yang mempunyai peran sama (Mundakir,2006).

9. Lingkungan

Lingkungan interaksi akan mempengaruhi komunikasi yang efektif. Suasana yang bising dan tidak adanya privasi akan menimbulkan kerancuan,

ketegangan, dan ketidaknyamanan(Priyanto, 2009). Banyak orang bersedia melayani komunikasi dalam lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang kacau akan dapat merusak pesan yang dikirim oleh kedua belah pihak (Mundakir, 2006). 10. Jarak

Jarak dapat mempengaruhi komunikasi. Jarak tertentu dapat menimbulkan rasa aman. Seperti misalnya orang akan merasa terancam bilaorang yang tidak dikenal tiba-tiba berada pada jarak yang sangat dekat dengan dirinya (Priyanto, 2009).

2.1.3 Unsur-unsur Komunikasi

Komunikasi dapat terjadi apabila didukung dengan unsur-unsur komunikasi yang meliputi sumber, pesan, media, penerima, efek, serta umpan balik (Nasir, dkk, 2009).

1. Sumber

Sumber merupakan orang yang pertama atau memprakarsai untuk memulai terjadinya proses komunikasi. Hal ini disebabkan karena semua peristiwa komunikasi akan melibatkan dan tergantung dari sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi.

2. Pesan

Pesan adalah produk utama komunikasi. Pesan berupa lambinglambang yang menjalankan isi/ide/gagasan, sikap, perasaan, praktik, atau tindakan. Pesan dapat berbentuk kata-kata tertulis, lisan, gambar-gambar, angka-angka, benda, gerak-ferik, atau tingkah laku.

Media merupakan sarana yang digunakan oleh komunikator untuk memindahkan pesan dari pihak satu ke pihak lainnya.

4. Penerima

Penerima merupakan objek sasaran pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah karakteristik, budaya, carapenyampaian, pemahaman, waktu, lingkungan fisik dan psikologis, tingkat kebutuhan.

5. Efek/pengaruh

Efek merupakan perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan penerima pesan sebelum dan sesudah menerima pesan. Efek/pengaruh bias terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku individu.

6. Lingkungan

Lingkungan merupakan situasi yang dapat mempengaruhi proses komunikasi mulai dari sumber yang menyampaikan pesan, sampai pada efek atau pengaruh pesan terhadap penerima pesan.

2.1.4 Fungsi Komunikasi

Menurut Nasir, dkk, 2009 adabeberapa fungsi komunikasi secara umum: 1. Dapat menyampaikan pikiran atau perasaan

2. Tidak terasing atau terisolir dari lingkungan 3. Dapat mengajarkan atau memberitahukan sesuatu

4. Dapat mengetahui atau mempelajari peristiwa di lingkungan 5. Dapat mengenal diri sendiri

6. Dapat memperoleh hiburan atau menghibur orang lain 7. Dapat mengurangi atau menghilangkan perasaan tegang

8. Dapat mengisi waktu luang

9. Dapat menambah pengetahuan dan mengubah sikap, serta perilaku kebiasaan

10. Dapat membujuk atau memaksa orang lain agar berpendapat, bersikap atau berperilaku sebagaimana yang diharapkan.

2.2. Keluarga

2.2.1 Pengertian Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Depkes RI, 1998). Keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adaptasi dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial individu yang ada di dalamnya, dilihat dari interaksi yang reguler dan ditandai dengan adanya ketergantungan dan hubungan untuk mencapai tujuan umum (Ali, 2009).

Keluarga dipandang sebagai suatu kesatuan yang unik dalam menghadapi masalah. Keunikannya terlihat dengan cara berkomunikasi, mengambil keputusan, sikap, nilai, cita-cita, hubungan dengan masyarakat luas dan gaya hidup yang tidak sama antara satu keluarga dan keluarga lainya. Perbedaan itu dipengaruhi oleh lingkungan, zaman dan geografis, keluarga di desa sangat berbeda dengan di kota dalam hal besarnya keluarga, struktur, nilai, dan juga gaya hidupnya (Ali, 2009)

2.2.2 Pola Komunikasi Keluarga

Menurut Friedman, 1998 komunikasi keluarga didefenisikan sebagai suatu proses simbolik, transaksional untuk menciptakan dan mengungkapkan pengertian dalam keluarga. Pola komunikasi keluarga ada dua, yaitu pola komunikasi keluarga fungsional dan pola komunikasi keluarga disfungsional.

1. Pola Komunikasi Keluarga Fungsional

Komunikasi fungsional dipandang sebagai kunci bagi sebuah keluarga yang berhasil dan sehat, transmisi langsung, dan penyambutan terhadap pesan, baik tingkat instruksi maupun isi, dan juga kesesuaian antara tingkat printah/instruksi dan isi. Komunikasi fungsional dalam lingkungan keluarga menuntut bahwa maksud dan artidari pengirim yang dikirim lewat saluran-saluran yang relatif jelas dan bahwa penerima pesan mempunyai suatu pemahaman terhadap arti dari pesan itu yang mirip dengan pengirim (Friedman 1998).

Komunikasi yang efektif akan mencocokkan arti, mencapai konsistensi, dan mencapai kesesuaian antara pesan yang diterima dan diharapkan. Dengan demikian komunikasi yang efektif dalam keluarga merupakan suatu proses definisi konstan dan redefinisi yang akan mencapai suatu kecocokan dari pesan tingkat instruksi dan isi. Baik pengirim dan penerima harus terlibat secara aktif dan mampu saling tukar-menukar posisi dengan menjadi pengirim maupun penerima selama proses berlangsungnya.

Pola-pola komunikasi dalam sistem keluarga mempunyai suatu pengaruh besar terhadap anggota individu. Individualisasi, belajar tentang orang lain, perkembangan dan mempertahankan harga diri dan mampu membuat pilihan,

semuanya tergantung kepada informasi yang masuk melewati para anggota keluarga.

Sebuah keluarga yang fungsional menggunakan komunikasi untuk menciptakan suatu hubungan timbal balik yang bermanfaat. Interaksinya menyatakan adanya suatu toleransi dan memahami ketidaksempurnaan dan individualitas anggota. Dengan adanya suatu keterbukaan dan kejujuran yang cukup jelas, anggota keluarga mampumengakui kebutuhan dan emosi satu sama lain.

Pola-pola komunikasi dalam sebuah keluarga fungsional menunjukkan adanya penyambutan terhadap perbedaan, dan juga penilaian minimum dan kritik tidak realistis yang dilontarkan satu sama lain. Penilaian terhadapperilaku individual diharuskan oleh tekanan tuntutan sosial eksternal atau perlunya sistem keluarga atau perkembangan pribadi, melahirkan penilaian yang sehat dalam keluarga secara keseluruhan.

Komunikasi dalam keluarga yang sehat merupakan proses dua arah yang sangat dinamis. Pesan tidak semata- mata hanya dikirim dan diterima oleh seorang penerima dan pengirim. Akan tetapi, sifat dinamis dari komunikasi ini menciptakan interaksi fungsional yangkompleks dan tidak bisa diprediksi. Bahkan dalam keluarga yang paling sehat sekali pun, komunikasi banyak kali menjadi renggang dan problematis. Dalam keluarga fungsional, telah dicatat bahwa perasaan dari para anggota keluarga merupakan ekspresi yang diperbolehkan.

Ciri pertama dari keluarga sehat adalah komunikasi yang jelas dan kemampuan mendengar satu sama lain. Komunikasi sangat penting bagi kedekatan hubungan agar berkembang dan terpelihara. Kemampuan anggota

keluarga untuk mengenal dan memberi respon terhadap peran-peran non verbal, diidentifikasi sebagai suatu atribut penting keluarga sehat (Friedman, 1998) . 2. Pola Komunikasi Keluarga Disfungsional.

Komunikasi disfungsional didefenisikan sebagai suatu pengiriman dan penerimaan isidan instruksi/ perintah dari pesan yang tidak jelas antara isi dan perintah dari pesan. Salah satu faktor utama yang melahirkan pola-pola komunikasi yang tidak berfungsi (disfungsional) adanya harga diri yang rendah dari keluarga maupun anggota. Tiga nilai terkait yang terus menerus menghidupkan harga diri rendah adalah pemusatan pada diri sendiri, perlunya persetujuan total, dan kurangnya empati ( Friedman, 1998).

Pemusatan pada diri sendiri dicirikan dengan memfokuskan pada kebutuhan sendiri seseorang untuk mengesampingkan kebutuhan, perasaan dan perspektif orang lain. Jika individu ini harus memberi, mereka akan melakukannya dengan enggan dan dengan cara bermusuhan, defensif dan mengorbankan diri. Dengan demikian tawar-menawar atau negosiasi secara efektif merupakan hal yang sulit, karena orang orang-orang memusatkan pada diri sendiri percaya bahwa mereka tidak bisa kehilangan sekecil apapun yang mereka harus berikan (Friedman, 1998).

Nilai yang dimiliki keluarga menyangkut upaya memelihara persetujuan total dan menghindari tercetusnya konflik karena berbeda satu sama lain, meskipun apa yang secara tepat bahwa masing-masing berbeda yang mungkin sulit dijelaskan. Perbedaan dalam opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, keinginan, dan harapan-harapan mungkin dipandang sebagai suatu ancaman karena hal itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan sadar bahwa mereka adalah

individu-individu yang berbeda. Sebagai bagian dari proses sosialisasi, anggota keluarga mempelajari nilai-nilai yang sama dan cara-cara untuk berhubungan dan begitu pula memiliki kesulitan mengenal dan menginterpretasikan bermacam-macam perasaan dan pengalaman.

Kurang empati saat anggota keluarga tidak dapat mengenal efek dari pikiran, perasaan dan perilaku mereka sendiri terhadap anggota keluarga lain dan dengan berpura-pura tidak punya perhatikan sehingga individu ini boleh jadi mengalami perasaan tidak memiliki kekuatan, menciptakan iklim ketegangan, ketakutan dan/atau bersalah.

Dari sebab itu tahap ini membentuk sebuah gaya komunikasi yang membingungkan, kabur, tidak langsung, tidak jelas, dengan sikap bertahan bukan terbuka, jelas dan sopan. Komunikasi dari pengirim yang disfungsional bersifat defensif secara pasif maupun aktif dan sering kali menghapuskan kemungkinan untuk mencari umpan balik yang jelas dari penerima. Komunikasi yang tidak sehat pada pengirim dibagi dalam lima kategori; asumsi-asumsi, ungkapan perasaan-perasaan yang tidak jelas, ekspresi yang menghakimi, ketidakmampuan mendefenisikan kebutuhan- kebutuhan, komunikasi yang tidak cocok.

Jika penerimanya tidak berfungsi (disfungsional) maka akan terjadi kegagalan komunikasi karena pesan tidak diterima sebagai mana diharapkan, mengingat kegagalan penerima mendengar, menggunakan diskualifikasi, memberikan respon secara efensif, gagal menggali pesan pengirim, gagal memvalidasi pesan. Proses yang disfungsional biasanya tidak jelas dan maksud dari komunikasi pun tidak jelas atau tersembunyi

2.3 Depresi

2.3.1 Pengertian Depresi

Depresi adalah suatu penyakit jiwa dengan gejala utama sedih, murung, putus asa, merana dan tidak berharga. Depresi juga dapat berupa sekumpulan gejala atau sindroma (disertai perubahan kognitif, psikomotor dan vegetatif). gejala lainnya depresi juga mengalami gangguan dari beberapa segi antara lain segi psikis gejalanya seperti perasaan kosong, konsentrasi, ingatan, terhambat dalam berpikir dan segi somatik gejalanya seperti mengalami gangguan berat badan, gangguan tidur, gangguan libido, gangguan perut sampai obesitas, gangguanvegetatif dalam bentuk berdebar-debar, sesak nafas, tremor dan kecemasaan (Soetjiningsih, 2004).

Depresi merupakan suatu gangguan alam perasaan (suasana hati atau mood) yang ditandai dengan tidak bersemangat, merasa tidak berharga, merasa hidupnya hampa, tidak ada harapan, pemikiran berpusat pada kegagalan, kesalahan atau menuduh diri, perasaan sedih yang berlebihan, murung, sering disertai iri dan pikiran bunuh diri. Depresi biasanya memerlukan pengobatan jangka panjang, meskipun demikian, banyak penderita depresi yang merasa nyaman dan bisa beraktivitas seperti biasa setelah minum obat (Jiwo, 2012).

Depresi mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Kata depresi sebagaimana yang dipakai dalam bahasa sehari-hari mengacu sedikitnya pada dua keadaan yaitu suasana hati dan keadaan sakit. Suasana hati yang tertekan adalah perasaan sedih, sakit dan derita yang pernah dialami oleh setiap orang (Marin,2003).

Depresi juga digunakan untuk menggambarkan sekelompok gejala. Gejala yang paling banyak dinyatakan adalah kesedihan yang terus-menerus dari suasana hati yang khas terjadi akibat terjadinya rasa kehilangan. Suasana hati yang cenderung mudah tertekan ini mempengaruhi keseluruhan kepribadian. Penderita dalam kehidupan mentalnya tenggelam dalam rasa kehilangan yang nyata atau yang hanya bayangan belaka. Kehidupan sosial pada lanjut usia menarik diri dari pergaulan dengan keluarga dan teman-temannya dan dalam kehidupan rohaninya terganggu oleh perasaan-perasaan terasing. Penderita tersebut dapat juga secara fisik terganggu oleh nafsu makan yang turun, berat badan yang turun dan insomnia (penyakit sulit tidur). Perasaan putus asa dan pikiran untuk bunuh diri juga biasa muncul dalam diri penderita depresi (Kuntjoro, 2002)

Depresi berhubungan dengan perubahan suasana hati yang khas, seperti kesedihan, kesepian, dan apati, konsep diri negatif, keinginan yang regresif dan menghukum diri, perubahan-perubahan vegetatif seperti anoreksia, insomnia, penurunan nafsu makan, perubahan aktivitas seperti retardasi dan agitatif. Depresi merupakan penyakit mental yang paling sering terjadi pada pasien berusia diatas 60 tahun dan merupakan contoh penyakit yang paling umum dengan tampilan gejala yang tidak spesifik atau tidak khas pada pasien geriatri. Depresi pada pasien geriatri adalah masalah besar yang mempunyai konsekuensi medis, sosial, dan ekonomi. Hal ini menyebabkan penderitaan bagi pasien, dan keluarganya, memperburuk kondisi medis dan membutuhkan sistem pendukung yang mahal. Depresi pada geriatri sulit untuk diidentifikasi, sehingga terlambat untuk diterapi, karena perbedaan pola gejala tiap kelompok umur. Depresi pada geriatri sering

tidak diakui oleh pasien dan tidak dikenali dokter karena gejalanya yang tumpang tindih (Setyohadi, 2006).

Depresi timbul akibat adanya dorongan negatif dari super ego yang direpresi dan lambat laun akan tertimbun dialam bawah sadar. Sehingga depresi adalah sebentuk penderitaan emosional. Kekecewaan ataupun ketidakpuasan secara emosional yang direpresi tidak secara otomatis akan hilang, melainkan sewaktu-waktu akan muncul (Syamsudin, 2006).

2.3.2 Penyebab Depresi

Banyak faktor yang menyebabkan lansia mengalami depresi diantaranya yaitu faktor biologis, faktor psikologik, dan faktor sosial. Terjadinya depresi pada lansia merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor tersebut. Faktor sosial adalah berkurangnya interaksi sosial, kesepian, berkabung, kesedihan, dan kemiskinan.

Faktor psikologik dapat berupa rasa rendah diri, kurang rasa keakraban dan menderita penyakit fisik, sedangkan faktor biologi yaitu hilangnya sejumlah neurotransmitter di otak, resiko genetik maupun adanya penyakit fisik. Menurut eori Erickson lansia merupakan suatu tahap proses menua yang dengan bertambahnya umur lansia melalui tahapan-tahapan yang sangat sulit untuk dilewati. Lansia yang sukses melewatinya, maka lansia akan dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kebanyakan lansia tidak dapat melewatinya, apabila lansia dapat menerima perubahan seiring bertambahnya umur, maka lansia akan dapat melewati hidup dengan damai dan bijaksana. Lansia yang tidak dapatmelewatinya, maka lansia akan merasa bahwa hidup ini terlalu pendek dan tidak dapat menerima perubahan sesuai bertambahnya umur. Lansia akan

melakukan pemberontakan, marah, putus asa, dan merasakan kesedihan. Kondisi ini akan menyebabkan lansia mengalami depresi (Setyohadi, 2006).

2.3.3 Tanda dan Gejala Depresi

Menurut pedoman dan penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ)-III (2001), gangguan depresi ditandai oleh dua gejala, yaitu yang pertama adalahgejala utama yang terdiri dari mood yang depresi, hilangnya minat dan semangat, dan mudah lelah atau tenaga hilang. Gejala yang kedua adalah gejala lainya terdiri dari konsentrasi menurun, harga diri menurun, perasaan bersalah dan tidak berguna, pesimis terhadap masa depan, ide bunuh diri atau gagasan membahayakan diri sendiri, pola tidur berubah, nafsu makan menurun (Depkes, 2000).

2.3.4 Faktor Resiko Depresi

Faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinyadepresi adalah sebagai berikut: kehilangan/meninggalnya orang (objek) yang dicintai, sikap pesimistik, kecenderungan berasumsi negatif terhadap suatu pengalaman yang mengecewakan, kehilangan integritas pribadi, dan penyakit degeneratif kronik, tanpa dukungan sosial yang adekuat (Tamher dan Noorkasiani, 2009).

2.4 Lanjut usia 2.4.1 Pengertian Lansia

Lansia atau lanjut usia adalah tahap akhir dari siklus kehidupan manusia dan merupakan bagian dari proses kehidupan yang tidak dapat dihindarkan dan akan dialami oleh setiap individu. Lansia dengan berbagai perubahan-perubahan baik anatomis, biologis, fisiologis maupun psikologis yang menjadikan mereka kelompok yang rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan (Juniarti, 2008

dalam Heningsih, 2014). Lansia mengalami masa penurunan berbagai hal, penurunan kemampuan fisik, penurunan aktivitas rutin, mulai berhenti bekerja, mulai ditinggal oleh anak-anak. Sehingga seringkali muncul perasaan kesepian, tidak berguna dan tidak diperlukan oleh lingkungan (Hidayat, 2009). Usia lanjut dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia. Undang-undang No.13 Tahun 1998 tentang kesehatan bahwa lansia adalah seseorang telah mecapai usia 60 tahun (Maryam, 2008).

2.4.2 Pengelompokan Lanjut Usia

Menurut WHO lanjut usia ada tiga tahap yaitu: a. Usia pertengahan (middle age) 45-59 tahun b. Lanjut usia (elderly)60-74 tahn

c. Lanjut usia tua (old)75-90 tahun

d. Usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun 2.4.3 Permasalahan Khusus Lanjut Usia

a. Gangguan fisik, pada lanjut usia akan mengalami berbagai perubahan fisik yaitu berkurangnya ketajaman panca indra, turunya kekuatan motorik, perubahan penampilan fisik, kemunduran efisiensi intergratif susunan saraf pusat, kelemahan ingatan dan penurunan intelegensi.

b. Kehilangan dalam bidang sosial, lansia kehilangan keluarga atau kedudukan sosial, uang, pekerjaan dan tempat tinggal.

c. Sex pada lansia, orang berusia lanjut dapat saja mempunyai kehidupan sex yang aktif sampe umur 60 tahun, libido dan nafsu seksual penting pada lansia, tetapi sering mengakibatkan rasa malu dan binggung pada lansia

sendiri, lansia menganggap sex pada lansia sebagai hal yang tabu dan tidak wajar.

d. Adaptasi terhadap lingkungan, kebanyakan lansia kehilangan sumber daya ditambahkan pada sumber daya yang memang sudah terbatas, kekurangan kemampuan adaptasi berdasarkan hambatan psikiatrik adalah rasa khawatir dan takut yang diperoleh dari masa lalu lebih muda dan yang dimodifikasi, diperkuat dan diuraikan sepanjang masa hidup individu. e. Gangguan psikiatrik, yang sering didapat adalah sindromas otak organik

dan psikosis involusi, skizofrenia, psikosa naik depresi dan ketergantungan obat (Dalami, Suliswati, Rochimah, Suryati & Lestari, 2009).

2.4.4 Perubahan Yang Terjadi Pada Lansia

a. Perubahan fisik, secara fisik lansia akan mengalami perubahan pendengaran seperti membran timpani atrofi, sehingga terjadi gangguan pendengaran, Tulang-tulang pendengaran mengalami kekakuan. Gangguan pengelihatan seperti respon terhadap sinar menurun, adaptasi terhadap gelap menurun, akomodasi menurun, lapang pandang menurun dan katarak. Gangguan kulit seperti keriput serta kulit kepala dan rambut menipis, rambut memutih (uban) kelenjar keringat menurun, kuku keras dan rapuh. Gangguan belajar dan memori seperti kemampuan belajar masih ada tetapi relatif menurun, memori menurun karena proses encoding menurun.

b. Perubahan sosial, lansia mengalami perubahan sosial keluarga seperti kesendirian dan kahampaan. Pensiun seperti menjadi PNS akan ada

tabungan (dana pensiun, kalau tidak anak dan cucu yang akan memberi uang). Lansia yang tinggal di panti jompo merasa dibuang dan diasingkan.

c. Perubahan psikologis, perubahan psikologis pada lansia meliputi frustasi, kesepian, takut kehilangan kebebasan, takut menghadapi kematian, perubahan keinginan, depresi dan kecemasaan. Masalah perubahan yang dialami lansia adalah keadaan fisik lemah dan tak berdaya, sehingga bergantung pada orang lain, mencari teman baru untuk menggantikan suami atau istri yang telah meninggal, pergi jauh atau cacat (Maryam,2008).

2.5 Kerangka konsep

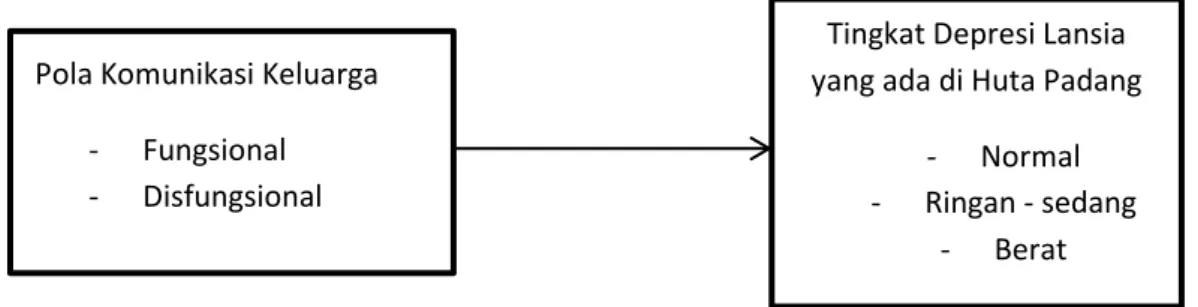

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 2.1. Kerangka Konsep Penelitian

Dimana pola komunikasi keluarga menurut Friedmen (1998) bahwa pola komunikasi keluarga terdiri pola komunikasi fungsional dan pola komunikasi disfungsional dan pola komunikasi itu yang menjadi katagori pola komuniukasi keluarga yaitu fungsional dan disfungsional menjadi variabel independen yang berhubungan dengan tingkat depresi lansia yang meliputi tiga kategori yaitu normal, ringan sampai sedang, berat yang menjadi variabel dependen.

Pola Komunikasi Keluarga - Fungsional - Disfungsional

Tingkat Depresi Lansia yang ada di Huta Padang

- Normal - Ringan - sedang