IDENTIFIKASI PRODUKTIVITAS INDUK DOMBA YANG

DIGEMBALAKAN SEBAGAI DASAR KRITERIA SELEKSI

DI UNIT PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PETERNAKAN

JONGGOL INSTITUT PERTANIAN BOGOR (UP3J-IPB)

JARMUJI

PROGRAM STUDI ILMU TERNAK

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2008

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul Produktivitas Induk Domba yang Digembalakan Sebagai Dasar Kriteria Seleksi di Unit Pendidikan Penelitian dan Peternakan Jonggol Institut Pertanian Bogor (UP3J-IPB) merupakan karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, ...Juni 2008

ABSTRACT

JARMUJI. Identification of Ewe Productivity Grazed for Basic Selection in The Jonggol Animal Science Teaching and Research Unit (JASTRU), supervised by

CECE SUMANTRI and SRI SUPRAPTINI MANSJOER.

Local sheep is one of the animal genetic resources which is potential to be developed in supporting national meat supply. Local sheep has some superiorities such as twinning birth, early mature age and non seasonally breeding. Nevertheless, instead of these superiority, some problem still occurred as lacking of lamb survivability rate, low carcass percentage and high variances both genotype and phenotype parameters.

The objectives of this study were to find the relationship between ewe age and its productivity, and ewe body measurements and its milk yield on grazing system. This study was conducted in the Jonggol Animal Science Teaching and Research Unit (JASTRU), Singasari Village, Bogor District, from June up to November

2007. As many 100 lactating ewes, on 1 to 4 years of age, were used in this study. Sheep were reared on grazing system from 9 a.m. to 4 p.m. and housed at night. The results showed that ewe age highly significant affected the body weight after lambing (p<0,01), milk yield (p<0,01), total birth weight (p<0,01) and total weaning weight (P<0,01) but did not significant for litter size. Breast circle, udder base circle, and udder height showed strong relationship in predicting 3 to 5 year ewe milk yield (p<0,01). The most productive ewes was 3 to 4 year ewes group.

Key words: jonggol, sheep, udder size, milk yield, weaning weight.

RINGKASAN

JARMUJI. Identifikasi Produktivitas Induk Domba yang Digembalakan sebagai Dasar Kriteria Seleksi di Unit Pendidikan, Penelitian dan Peternakan Jonggol Institut Pertanian Bogor (UP3J-IPB), dibimbing oleh CECE SUMANTRI dan SRI SUPRAPTINI MANSJOER.

Domba lokal merupakan salah satu sumber daya genetik ternak yang berpotensi dikembangkan dalam penyediaan daging nasional. Domba lokal memiliki beberapa keunggulan di antaranya kemampuan melahirkan anak kembar, umur dewasa kelamin cepat dan beranak sepanjang tahun. Namun kondisi ini masih dihadapkan pada beberapa masalah seperti kurangnya daya tahan hidup anak domba dalam mencapai usia sapih, persentase karkas yang rendah dan tingkat keragaman genotip maupun fenotip yang tinggi.

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan informasi hubungan umur induk terhadap produktivitasnya dan hubungan antara ukuran-ukuran tubuh induk dengan produksi susu dengan sistem digembalakan. Penelitian ini dilakukan di Unit Pendidikan, Penelitian dan Peternakan Jonggol Institut Pertanian Bogor (UP3J-IPB) Desa Singasari Kabupaten Bogor pada bulan Juni-Nopember 2007. Sebanyak 100 ekor induk domba UP3J umur 1,0-4,0 tahun dalam kondisi laktasi digunakan dalam penelitian ini. Pemeliharaan domba dilakukan dengan cara digembalakan dalam pastura pada pukul 09.00-16.00 dan dikandangkan pada malam hari.

Hasil penelitian menunjukkan umur induk berpengaruh sangat nyata terhadap bobot badan induk setelah melahirkan (p<0,01), produksi susu (p<0,01), total bobot lahir (p<0,01) dan total bobot sapih (p<0,01), namun tidak berpengaruh nyata terhdap jumlah anak sekelahiran. Lingkar dada, lingkar pangkal ambing dan dalam ambing sangat nyata memiliki hubungan yang kuat dalam menduga produksi susu induk umur 3-5 tahun (P<0,01). Produktivitas induk tertinggi diperoleh pada kelompok domba umur 3,0-4,0 tahun.

Kata kunci: jonggol, domba, ukuran ambing, produksi susu, bobot sapih.

© Hak cipta milik IPB, tahun 2008

Hak Cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam Bentuk apapun, baik cetak, fotocopi, mikrofilm dan sebagainya

IDENTIFIKASI PRODUKTIVITAS INDUK DOMBA YANG

DIGEMBALAKAN SEBAGAI DASAR KRITERIA SELEKSI

DI UNIT PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PETERNAKAN

JONGGOL INSTITUT PERTANIAN BOGOR (UP3J-IPB)

JARMUJI

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Ternak

PROGRAM STUDI ILMU TERNAK

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2008

Judul Penelitian : Identifikasi Produktivitas Induk Domba yang Digembalakan sebagai Dasar Kriteria Seleksi di Unit Pendidikan Penelitian dan Peternakan Jonggol Institut Pertanian Bogor (UP3J-IPB). Nama : Jarmuji

NRP : D051060041 Program Studi : Ilmu Ternak

Disetujui : Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Cece Sumantri, M.Agr.Sc

Ketua Anggota Dr. Ir. Sri Supraptini Mansjoer

Diketahui Ketua Departemen

Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

Dr. Ir. Cece Sumantri, M. Agr.Sc

Dekan

Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, M.S

PRAKATA

Syukur alhamdullilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, karunia dan pertolongan yang diberikan Tesis dengan Judul “Identifikasi Produktivitas Induk Domba Digembalakan sebagai Dasar Kriteria Seleksi di Unit Pendidikan Penelitian dan Peternakan Jonggol Institut Pertanian Bogor (UP3J-IPB)” dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui pengukuran dilapangan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dasar mengenai produktivitas dan kriteria seleksi induk domba UP3J sehingga akan dapat digunakan sebagai informasi dalam penyusunan program pemuliaan dan pengembangan domba lokal di UP3J-IPB.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Ir. Cece Sumantri, M.Agr.Sc dan Dr. Ir. Sri Supraptini Mansjoer selaku komisi pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi penulis, sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada staf dan karyawan UP3J, teman-teman yang banyak membantu pengambilan data di lapangan. Terimakasih penulis sampaikan kepada istri dan, ananda tercinta, serta seluruh keluarga yang telah memberi segala doa dan kasih sayang.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, 2008

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pada tanggal 09 Oktober 1978. Tahun 1996 penulis lulus dari SMA Kristen YPKSS Kabupaten Ogan Komering Ulu dan pada tahun yang sama lulus seleksi ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) di Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.

Penulis bekerja sebagai staf pengajar Universitas Bengkulu jurusan Peternakan sejak tahun 2005 dan diberi kesempatan melanjutkan pendidikan pada program studi ilmu ternak sekolah pascasarjana Institut Pertanian Bogor sejak tahun 2006. Sebelumnya penulis bekerja di PT Agricinal Sebelat Bengkulu sebagai Staf Integrasi Ternak Sapi-Sawit dari tahun 2001-2004. Penulis menikah dengan Wardhaniasih S.Pd tahun 2002 dan telah dikaruniai seorang putra bernama Adham Aji Nugraha Ningtyas.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR PERSAMAAN ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian... ... 3

Manfaat Penelitian... ... 3

Kerangka Pikir Penelitian... ... 3

PUSTAKA... ... 4

Domba Lokal di Indonesia... 4

Sejarah... 4

Domba Ekor Tipis Jawa... ... 5

Domba Priangan... . 6

Domba Ekor Sumatra... ... 7

Domba Ekor Gemuk... .... 7

Produktivitas Domba... 8

Pertumbuhan... . 8

Jumlah Anak Sekelahiran... 10

Produksi Susu... .... 10

Bobot Lahir... .... 13

Bobot Sapih... ... 14

Daya Hidup... ... 16

Karakteristik Padang Penggembalaan... 16

BAHAN DAN METODE... ... 18

Tempat dan Waktu ... 18

Bahan dan Alat ... 18

Pendataan dan Identifikasi Domba Penelitian ... 18

Peubah yang Diamati ... 19

Analisis Data ... 21

HASIL DAN PEMBAHASAN... 23

Keadaan Umum Lokasi ... 23

Manajemen Pemeliharaan ... 26

Dinamika populasi... .. 26

Kandang Ternak ... 28

Sistem Penggembalaan ... 30

Kapasitas Tampung Padang Penggembalaan... .. 32

Kesehatan... .... 34

Produktivitas Domba UP3J... ... 36

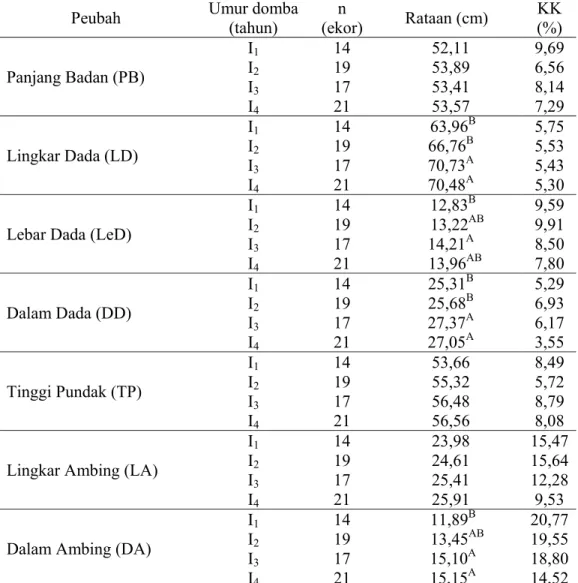

Ukuran Tubuh... . 37

Bobot Badan Induk setelah Melahirkan ... . 39

Jumlah Anak Sekelahiran... . 40

Produksi Susu... 44

Komposisi Nutrisi Air Susu... ... 49

Total Bobot Lahir... 51

Total Bobot Sapih ... 54

Daya Hidup Anak Domba Periode Lahir sampai Sapih... 56

Korelasi Ukuran Tubuh Induk dengan Produsi Susu... 59

BAHASAN UMUM... 62

Unit Pendidikan, Penelitian dan Peternakan Jonggol Institut Pertanian Bogor (UP3J-IPB) sebagai Sentra Bibit Domba... 62

SIMPULAN... ... 66

SARAN DAN REKOMENDASI... ... 66 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Rataan dan Simpangan Baku Bobot Badan Domba Lokal Jantan dan

Betina Dewasa Umur 2-3 Tahun pada Lokasi yang Berbeda... 5

2. Komposisi Fisik dan Kimia Air Susu Ternak Ruminansia ... 11

3. Umur Domba Berdasarkan Pergantian Gigi ... 19

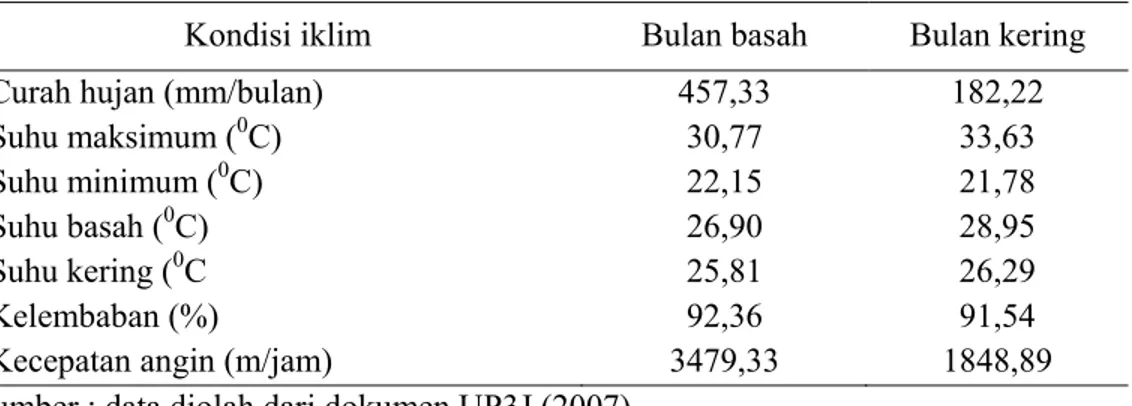

4. Kondisi Iklim di UP3J ... 24

5. Struktur Populasi Ternak Domba di UP3J... ... 28

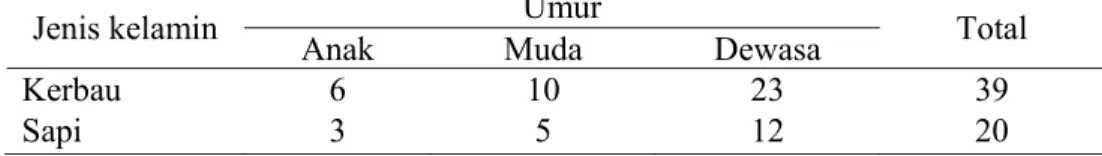

6. Struktur Populasi Ternak Kerbau dan Sapi di UP3J... 28

7. Rataan dan Koefisien Keragaman Ukuran Tubuh Domba Jonggol Betina pada Umur yang Berbeda... ... 37

8. Rataan dan Koefisien Keragaman Bobot Badan Induk setelah Melahirkan Berdasarkan Umur Induk... ... 39

9. Distribusi Jumlah Anak Sekelahiran Berdasarkan Umur Induk... .... 41

10. Rataan dan Simpangan Baku Produksi Susu Induk Berdasarkan Jumlah Anak Menyusui... ... 47

11. Rataan dan Koefisien Keragaman Produksi Susu Induk Berdasarkan Umur Induk... ... 48

12. Komposisi Nutrisi Susu Domba UP3J... ... 50

13. Rataan dan Koefisien Keragaman Total Bobot Lahir Berdasarkan Umur Induk... ... 52

14. Rataan dan Koefisien Keragaman Total Bobot Sapih Berdasarkan Umur Induk... ... 54

15. Rataan dan Koefisien Keragaman Daya Hidup Anak Domba Periode Lahir sampai Sapih Berdasarkan Jenis Kelamin... ... 56

16. Rataan dan Koefisien Keragaman Daya Hidup Anak Domba Periode Lahir sampai Sapih Berdasarkan Tipe Kelahiran... ... 57

17. Rataan dan koefisien Keragaman Daya Hidup Anak Domba Periode Lahir sampai Sapih Berdasarkan Umur Induk... 58

18. Nilai Korelasi Ukuran Tubuh Induk terhadap Produksi Susu pada Umur yang Berbeda... ... 60

19. Kriteria Seleksi Domba UP3J Betina Umur 1,0-1,5 Tahun... ... 63

20. Potensi Produktivitas Hasil Persilangan antara Domba UP3J dan Domba Garut... 65

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pikir Penelitian... .... 3 2. Pengukuran Berdasarkan Anatomi Kerangka pada Domba... 20 3. Peta Kondisi Padang Penggembalaan, Sarana dan Prasarana UP3J-IPB

Tahun 2007... ... 23 4. Karakteristik Pejantan Dewasa dan Induk Domba UP3J... ... 26 5. Kontruksi Kandang Domba dan Kondisi Feses yang Menumpuk

pada Lantai Kandang... ... 29 6. Kondisi Rumput Brachiaria humidicola di Padang Penggembalaan dan

Tingkah Laku Domba saat Menghindari Terik Matahari ... .. 31 7. Kondisi Domba yang Terserang Nematoda... 34 8. Rataan dan Koefisien Keragaman Bobot Badan Induk setelah Melahirkan

Domba UP3J Berdasarkan Umur Induk... .... 39 9. Rataan dan Koefisien Keragaman Jumlah Anak Sekelahiran

Berdasarkan Umur Induk... ... 42 10. Kurva Produksi Susu Domba UP3J selama 59 Hari Laktasi

pada Umur Induk yang Berbeda... ... 44 11. Rataan dan Koefisien Keragaman Produksi Susu Berdasarkan Umur

Induk... ... 49 12. Rataan dan Koefisien Keragaman Total Bobot Lahir Berdasarkan Umur

Induk... ... 53 13. Rataan dan Koefisien Keragaman Total Bobot Sapih Berdasarkan Umur

Induk... ... 55 14. Rataan dan Koefisien Keragaman Daya Hidup Anak Domba Periode

DAFTAR PERSAMAAN

1. Model Analisis General Linier Model (GLM) terhadap Peubah

yang Diamati ... 21

2. Model Regresi Linier Berganda ... 21

3. Bobot Sapih Standar Umur 60 Hari. ... 22

4. Koefisien Biak Dalam ... 22

PENDAHULUAN Latar Belakang

Permintaan yang tinggi terhadap produk ternak yang tidak dibarengi dengan strategi pengembangan yang tepat, dapat menguras sumber daya genetik ternak dengan cepat. Selama satu setengah dekade terakhir, sebanyak 300 dari 6000 bangsa ternak yang diidentifikasi oleh FAO di dunia mengalami kepunahan, atau rata-rata 1-2 bangsa ternak perminggu (Cardellino 2004). Bangsa-bangsa ternak lokal perlu dilindungi dan dipertahankan, karena memiliki beberapa keunggulan seperti kemampuan hidup dengan pakan kualitas rendah dan tekanan iklim setempat, serta lebih tahan terhadap penyakit dan parasit lokal (FAO 2002).

Domba lokal merupakan salah satu sumber daya genetik ternak yang berpotensi dikembangkan dalam penyediaan daging nasional. Domba lokal memiliki beberapa keunggulan di antaranya kemampuan dalam melahirkan anak kembar dua ekor atau lebih, umur dewasa kelamin relatif cepat serta tidak mengenal musim kawin sehingga dapat beranak sepanjang tahun. Domba lokal pada dasarnya digolongkan menjadi dua yaitu domba ekor tipis dan ekor gemuk. Namun di beberapa daerah tempat domba berkembang dengan lingkungan yang berbeda, seringkali domba lokal tersebut dikelompokan galur tersendiri. Domba lokal yang berkembang di Indonesia antara lain domba priangan di Garut, Jawa Barat, domba ekor gemuk di Jawa Timur dan Madura, domba donggala di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dan domba ekor tipis sumatera di Sumatera Utara.

Pemeliharaan ternak domba hingga saat ini masih didominasi oleh peternakan rakyat dalam skala kecil dengan sistem pemeliharaan secara tradisional. Pemeliharaan domba tersebut pada umumnya digunakan hanya sebagai usaha sampingan atau tabungan untuk menunjang ekonomi keluarga, sehingga produktivitas ternak kurang mendapat perhatian.

Domba lokal memiliki siklus reproduksi yang cepat, dengan jarak kelahiran delapan bulan maka dalam dua tahun seekor induk domba sedikitnya menghasilkan tiga ekor anak pada kelahiran tunggal atau 1,5 ekor anak per induk pertahun. Namun kondisi ini masih dihadapkan pada masalah kurangnya daya tahan hidup

anak domba yang dilahirkan per induk dalam mencapai usia sapih, terutama yang dilahirkan kembar dua atau lebih dengan tingkat kematian mencapai 40-60% (Iniquez et al. 1993). Angka kematian yang tinggi sebelum mencapai umur sapih ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya zat makanan yang disediakan oleh induk dalam bentuk air susu. Sementara anak domba sangat tergantung pada ketersediaan air susu sebagai bahan makanan dalam menopang pertumbuhan dan kehidupan sebelum ternak disapih. Produksi susu induk yang rendah juga dapat menurunkan laju pertumbuhan dan bobot sapih. Domba yang memiliki bobot sapih rendah dapat menurunkan kemampuan dalam bersaing memperoleh hijauan yang berkualitas di padang penggembalaan, sehingga pertumbuhan mencapai dewasa menjadi lambat, kualitas karkas rendah dan menurunkan kemampuan reproduksi.

Populasi domba pada tahun 2005 sebesar 8.327.022 ekor atau terjadi peningkatan populasi sebesar 2,6% dari tahun sebelumnya. Daging domba merupakan komoditi ternak yang mampu mensuplai kebutuhan daging nasional sebanyak 3% dan menempati urutan kelima setelah daging unggas, sapi, babi dan kambing (Direktorat Jenderal Peternakan 2006). Berdasarkan sebaran padat populasi ternak domba, wilayah Jawa Barat dan Banten merupakan sentra populasi domba dan menyumbang lebih dari 49,68%, Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta 25%, Jawa Timur 17%, Pulau Sumatera 7% sebesar populasi yang ada, kemudian Nusa tenggara dan Sulawesi masing-masing 0,89 dan 0,24%. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa populasi domba terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sama halnya dengan sapi potong, populasi domba berkorelasi positif dengan populasi penduduk.

Populasi domba dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki produktivitas induk melalui kemampuan menghasilkan air susu dan anak kembar pada kondisi lingkungan dan pakan yang terbatas. Seleksi keunggulan genetik melalui identifikasi suatu sifat yang diduga mempunyai hubungan kuat dengan sifat produksi, merupakan cara praktis guna mendukung program perbaikan genetik domba lokal di lapangan.

Tujuan

1. Mendapatkan informasi produktivitas induk dan anak dombaUP3J. 2. Hubungan ukuran-ukuran tubuh induk dengan produksi susu. 3. Mendapatkan kriteria seleksi induk dan anak domba UP3J.

Manfaat

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai kriteria seleksi dalam upaya meningkatkan produktivitas induk domba jonggol di UP3J-IPB.

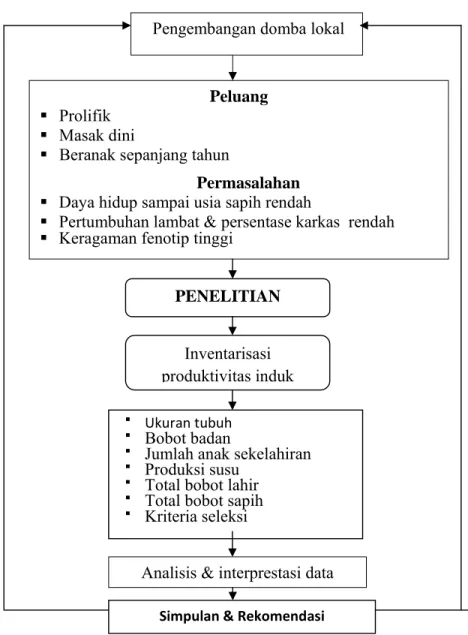

Kerangka Pikir Peluang Prolifik Masak dini

Beranak sepanjang tahun

Permasalahan

Daya hidup sampai usia sapih rendah

Pertumbuhan lambat & persentase karkas rendah Keragaman fenotip tinggi

Pengembangan domba lokal

Analisis & interprestasi data

PENELITIAN Inventarisasi produktivitas induk Simpulan & Rekomendasi Ukuran tubuh Bobot badan

Jumlah anak sekelahiran Produksi susu

Total bobot lahir Total bobot sapih Kriteria seleksi

PUSTAKA

Domba Lokal di Indonesia Sejarah

Sebelum proses domestikasi habitat hidup domba banyak dijumpai di daerah-daerah pegunungan, perburuan terus dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan daging dalam memenuhi kebutuhan sesaat. Proses domestikasi mulai dilakukan ketika manusia perlu mempunyai cadangan daging untuk digunakan setiap saat. Diperkirakan pada akhir periode zaman Mesolithikum ternak domba mulai didomestikasi. Menurut Devendra dan McLeroy (1982), domba hasil domestikasi memiliki sistematika kingdom Animalia,Chordata, famili Bovidae,

sub-famili Caprinae, genus Ovis dan dalam spesies Ovis aries. Selanjutnya,

domba-domba terdomestifikasi yang ada sekarang memiliki komposisi genetik domba-domba argali (Ovis ammon) yang berkembang di Asia Tengah, domba Urial (Ovis vignei) di Asia, domba Moufflon (Ovis musimon) di Asia dan Eropa.

Pada masa kolonial Belanda, banyak dilakukan impor ternak domba ke Indonesia terutama ke pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan pada saat itu dengan tujuan meningkatkan pendapatan rakyat Indonesia. Selain itu, kedatangan pedagang Arab ke Wilayah Nusantara juga memberikan kontribusi pada keragaman ternak domba yang ada di Indonesia (Devendra dan Mcleroy 1982).

Menurut Diwyanto (1982), domba lokal Indonesia dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu domba ekor tipis, domba ekor sedang dan domba ekor gemuk. Domba ekor tipis mempunyai lebar pangkal ekor kurang dari 4 cm, domba ekor sedang 4-8 cm, dan domba ekor gemuk lebih dari 8 cm. Domba ekor tipis banyak dijumpai pada daerah-daerah yang relatif basah seperti di Jawa Barat, sedangkan domba ekor gemuk terutama tersebar pada daerah-daerah kering seperti di Jawa Timur dan Nusa Tenggara (Sutana 1993; Doho 1994). Domba ekor tipis terdiri atas beberapa galur atau subpopulasi yang diberi nama berdasarkan daerah tempat domba tersebut berkembang, diantaranya adalah domba garut tipe daging dan tipe tangkas (Mulliadi 1996). Fauzi (2006) menyatakan bahwa secara genotipe domba ekor gemuk yang tersebar di daerah Donggala, Kisar, Madura, Rote, Sumbawa, dan Lombok memiliki tingkat keragaman yang tinggi. Diwyanto (1982) menyatakan di

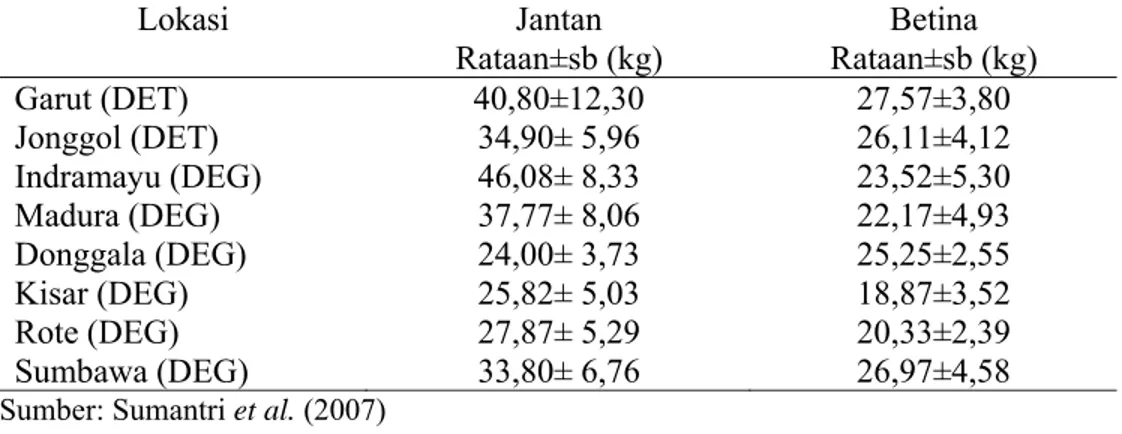

Sulawesi terdapat domba lokal yang memiliki ekor tidak terlalu gemuk dan disebut dengan domba donggala. Sumantri et al. (2007), melaporkan bahwa terdapat perbedaan bobot hidup dewasa diantara domba lokal yang dipelihara pada lokasi yang berbeda, dimana domba jantan indramayu (DEG) memiliki bobot badan paling tinggi dibanding dengan domba lokal lainnya, sedangkan domba betina garut (DET) memiliki bobot badan yang tertinggi (Tabel 1)

Tabel 1. Rataan dan simpangan baku bobot badan domba lokal jantan dan betina dewasa umur 2-3 tahun pada lokasi yang berbeda

Lokasi Jantan

Rataan±sb (kg) Rataan±sb (kg) Betina Garut (DET) Jonggol (DET) Indramayu (DEG) Madura (DEG) Donggala (DEG) Kisar (DEG) Rote (DEG) Sumbawa (DEG) 40,80±12,30 34,90± 5,96 46,08± 8,33 37,77± 8,06 24,00± 3,73 25,82± 5,03 27,87± 5,29 33,80± 6,76 27,57±3,80 26,11±4,12 23,52±5,30 22,17±4,93 25,25±2,55 18,87±3,52 20,33±2,39 26,97±4,58

Sumber: Sumantri et al. (2007)

Domba Ekor Tipis Jawa

Domba ekor tipis jawa memiliki ciri berekor tipis dan pendek. Bangsa domba ini sekitar 80-85% terdapat di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah (Direktorat Bina Perbibitan 1998). Menurut Devendra dan McLeroy (1982), domba ini memiliki tubuh dan ekor berukuran kecil, bobot badan betina dewasa bervariasi dari 25-35 kg dengan tinggi badan rata-rata 57 cm, sedangkan bobot badan domba jantan dewasa berkisar antara 40-60 kg dengan tinggi badan rata-rata 60 cm. Pada umumnya domba ini mempunyai bobot potong 19 kg.

Domba ekor tipis jawa memiliki warna dominan putih dan terdapat belang hitam di sekeliling mata, hidung dan kadang-kadang di seluruh tubuhnya. Bagian ekornya tidak menunjukkan adanya deposisi lemak. Domba jantan memiliki tanduk yang melengkung, sedangkan domba betina biasanya tidak bertanduk. Domba ekor tipis jawa mempunyai telinga ukuran sedang dan wol yang kasar (Iniquez et al. 1993). Rataan bobot lahir dan bobot sapih domba ekor tipis yang dipelihara dengan sistem penggembalaan masing-masing 2,2 dan 10 kg/ekor (Priyanto et al. 1992).

Domba Priangan

Domba priangan merupakan galur domba ekor tipis yang tersebar di daerah Jawa Barat, terutama di daerah Garut sehingga disebut domba garut. Domba priangan mulai dikembangkan pada tahun 1864 melalui persilangan tiga bangsa antara domba ekor tipis jawa, merino dan cape yang diduga berasal dari Afrika Selatan (Devendra dan McLeroy 1982). Domba priangan mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan domba ekor tipis jawa. Jenis domba ini mempunyai bentuk muka yang cembung, dan sering ditemukan domba dengan telinga rumpung (tidak mempunyai daun telinga). Warna wol bermacam-macam yaitu hitam, abu-abu, putih dan belang-belang hitam. Pada bagian pangkal ekornya terdapat sedikit timbunan lemak. Domba betina tidak bertanduk, sedangkan domba jantan memiliki tanduk yang melengkung. Bobot badan domba priangan betina sebesar 35-40 kg dan bobot domba jantan mencapai 50-60 kg (Devendra dan McLeroy 1982).

Domba garut dapat dikategorikan ke dalam dua tipe yaitu tipe tangkas dan tipe pedaging. Morfologi domba garut tangkas sangat berbeda dengan domba garut tipe daging (Mulliadi 1996). Domba garut tangkas jantan bertanduk, sedangkan yang betina tidak bertanduk. Domba garut tipe pedaging baik jantan maupun betina mempunyai tanduk, walaupun tanduk domba betina berukuran kecil. Bentuk telinga domba garut tipe tangkas lebih pendek (rumpung) dan domba tipe pedaging umumnya panjang dan lebar. Warna wol domba tipe tangkas dominan hitam sekitar 51% dan hanya 3,80% berwarna putih polos. Warna wol domba tipe pedaging dominan putih polos 58% dan hitam polos 7,30%. Domba priangan termasuk domba yang sangat prolifik, interval beranak yang pendek, dan jumlah anak yang dihasilkan rata-rata sebesar 1,70 ekor/induk. Domba priangan banyak digunakan untuk meningkatkan komposisi genetik (up grading) domba lokal yang terdapat pada daerah tersebut (Devendra dan McLeroy 1982).

Domba Ekor Tipis Sumatera

Domba lokal sumatera memiliki ciri warna tubuh dominan coklat muda di samping warna putih dan hitam. Domba lokal sumatera pada umumnya memiliki wol penutup tubuh yang tebal, kecuali pada bagian perut, kaki bawah atau kepala. Domba ini mampu beradaptasi dengan baik pada terhadap iklim basah, dapat dikawinkan sepanjang tahun dan memiliki daya resistensi terhadap penyakit. Tingkat pertumbuhan dan bobot badan dewasa relatif lebih rendah dibandingkan dengan domba priangan. Menurut Doloksaribu et al. (2000) domba sumatera rata-rata melahirkan pertama umur 465±3 hari, jumlah anak sekelahiran dan jumlah

anak yang disapih masing-masing 1,52±0,04 dan 1,23±0,04 ekor/induk, rataan bobot lahir dan bobot sapih masing-masing 1,3 dan 6,9 kg/ekor. Selanjutnya, rata-rata bobot induk pada kelahiran kedua 26,8±0,5 kg. Domba sumatera termasuk domba profilik dan mampu beranak 1,82 kali dalam setahun atau dapat menghasilkan 2,2 anak sapihan/tahun (Iniquez et al. 1991). Persilangan domba sumatera dengan domba ekor gemuk dan domba barbados menghasilkan bobot lahir dan bobot sapih masing-masing sebesar 1,83 dan 8,70 kg/ekor atau meningkat 10-13% dari domba bangsa murni sumatera (Gatenby et al. 1997).

Domba Ekor Gemuk

Domba ekor gemuk dikenal karena memiliki bentuk ekor yang gemuk dan merupakan domba khas daerah Jawa Timur. Populasi domba ini pada awalnya banyak dijumpai di Pulau Madura kemudian menyebar ke daerah Jawa Timur lainnya (Edey 1983). Domba ekor gemuk juga dapat ditemukan di pulau-pulau wilayah timur Indonesia seperti, Lombok, Sumbawa, Kisar, dan Rote (Devendra dan McLeroy 1982). Menurut Hardjosubroto (1994), domba ekor gemuk diduga berasal dari Asia Barat Daya yang dibawa oleh pedagang bangsa arab pada abad ke -18. sekitar tahun 1731-1779, Pemerintah Hindia Belanda memutuskan mengimpor domba pejantan kirmani dari Persia (kirmani adalah nama lain domba ekor gemuk dari Iran). Diwyanto (1982) menyatakan di Sulawesi terdapat domba lokal yang memiliki ekor tidak terlalu gemuk. Selanjutnya, domba ekor gemuk tersebut banyak berkembang di Kabupaten Donggala sehingga disebut dengan domba donggala. Populasi domba donggala di Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, populasi pada tahun 1989 sebanyak 16.192 ekor, namun saat ini hanya tinggal 3.270 ekor (Disnak Sulteng 2005).

Ciri-ciri domba ekor gemuk adalah berbulu kasar, tidak bertanduk, warna putih dan telinga sedang (Edey 1983). Ekor berbentuk huruf S atau sigmoid dan menyimpan lemak dalam jumlah besar (Hardjosubroto 1994). Selanjutnya, bagian pangkal ekor yang membesar merupakan timbunan lemak untuk cadangan energi. pada saat musim hujan dimana produksi dan kualitas pakan tinggi, pangkal ekor domba penuh dengan lemak sehingga terlihat ekornya membesar. Namun apabila produksi dan kualitas hijauan jelek, maka ekor tersebut akan mengecil karena lemak yang ada pada ekor domba akan dipergunakan untuk mensuplai energi yang

dibutuhkan tubuh. Warna bulu yang putih pada domba ekor gemuk juga dapat berfungsi untuk mengurangi cekaman panas sinar matahari.

Bobot badan domba ekor gemuk jantan unggul dapat mencapai 43 kg, betina 40 kg, dan rataan bobot potong 24 kg. Umur pertama kali melahirkan antara 11-17 bulan dan dapat menghasilkan 2,34 anak sapihan/tahun (Devendra dan McLeroy 1982). Namun di Palu, domba ekor gemuk yang dilepas di padang penggembalaan rumput alam mempunyai persentase kelahiran kembar hanya sebesar 3,23% (Malewa 2007), sedangkan di Indramayu dengan sistem pemeliharaan dan pemberian pakan yang lebih baik (cut and carry) persentase melahirkan kembar mencapai 47,17% dan kembar tiga 13,21% (Fida 2006).

Produktivitas Domba

Produktivitas adalah hasil yang diperoleh oleh seekor ternak dalam kurun waktu tertentu dan merupakan gabungan sifat-sifat pertumbuhan dan reproduksi (Hardjosubroto 1994). Sifat reproduksi pada induk domba dapat dilihat dari, Service per Conception (S/C), jumlah anak sekelahiran, bobot lahir, bobot sapih dan persentase jumlah anak yang dipanen selama satu tahun, interval kelahiran dan mortalitas (Atkins 1986).

Pertumbuhan

Pertumbuhan secara sederhana didefinisikan sebagai perubahan ukuran yang meliputi perubahan bobot hidup, bentuk, dimensi linear dan komposisi tubuh, sedangkan perkembangan merupakan kemajuan gradual kompleksitas yang lebih rendah menjadi kompleksitas yang lebih tinggi dan ekspansi ukuran tubuh (Soeparno 2005). Proses perubahan dimensi tubuh pada fase pertumbuhan relatif tidak dapat berubah seiring bertambahnya umur, namun ukuran dan bobot secara flukuatif dapat mengalami perubahan yang ditentukan oleh faktor genetik, lingkungan dan interaksinya (Lawrence dan Fowler 2002).

Ada tiga proses utama dalam pertumbuhan, yaitu pertumbuhan seluler yang meliputi hiperplasia kemudian hipertropi, diferensiasi sel-sel induk didalam embrio menjadi eksoterm, mesoderm, endoderm dan proses diferesiansi (Rehfeldt et al. 2004). Menurut Lawrence dan Fowler (2002), secara umum periode pertumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu periode sebelum lahir (prenatal) dan periode setelah lahir (postnatal). Pertumbuhan postnatal dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode pertumbuhan sebelum penyapihan dan periode setelah penyapihan. Selanjutnya, teknik yang paling praktis dan banyak dilakukan untuk memprediksi laju pertumbuhan seekor ternak biasanya dilakukan dengan cara melihat pertambahan bobot badan ternak, oleh sebab itu catatan bobot badan

ternak sangat diperlukan di dalam program pemuliaan. Selain untuk mengetahui pertumbuhan, pengukuran bobot badan dapat menentukan tingkat konsumsi, efisiensi pakan dan harga (Parakkasi 1999). Herman (2003) menyatakan 75% proses pertumbuhan terjadi pada ternak sampai umur satu tahun dan 25% pada ternak dewasa. Pertumbuhan paling cepat diperoleh pada saat domba berumur tiga bulan pertama, bobot tubuh bisa mencapai 50% dari bobot umur satu tahun, 25% lagi tiga bulan kedua dan 25% berikutnya dicapai enam bulan terakhir.

Pertumbuhan seekor ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis kelamin, hormon dan kastrasi, genotip dan komposisi kimia pakan yang dikonsumsi (Soeparno 2005). Menurut Edey (1983) bahwa pertumbuhan ternak domba sebelum lepas sapih dipengaruhi oleh faktor genetik, bobot lahir, produksi susu induk, jumlah anak perkelahiran, umur induk, jenis kelamin, penyakit dan manajemen pemeliharaan. Pertumbuhan setelah periode sapih pada domba memiliki hubungan kuat dengan bobot sapih dan efisiensi pakan (Martojo 1992). Pembatasan konsumsi pakan pada induk domba selama periode kebuntingan dapat menurunkan bobot lahir dan laju pertumbuhan ternak sampai umur tiga tahun, sehingga akan memperlambat tercapainya dewasa kelamin dan umur potong (Swatland 1984).

Jumlah Anak Sekelahiran

Jumlah anak sekelahiran adalah jumlah anak yang dilahirkan oleh seekor induk (Gatenby 1991). Jumlah anak sekelahiran dipengaruhi oleh faktor induk yang ditentukan oleh laju ovulasi (Subandriyo et al. 1994). Bradford dan Inounu (1996) menyatakan bahwa laju ovulasi adalah rataan jumlah sel telur yang dihasilkan oleh seekor induk pada setiap siklus bihari. Laju ovulasi dan jumlah anak sekelahiran merupakan parameter untuk menentukan tingkat peridi domba. Jumlah anak sekelahiran dipengaruhi oleh gen fekunditas (FecJF) yang dapat megontrol laju ovulasi dan lingkungan terutama pakan (Bradford dan Inounu 1996). Menurut Inounu (1991), laju ovulasi dipengaruhi oleh keberadaan gen FecJF, manajemen pemberian pakan dan bobot badan induk, namun tidak dipengaruhi oleh paritas induk.

Domba lokal yang masuk ke dalam tingkat peridi dunia adalah domba priangan. Secara genetik domba priangan mengandung gen pengendali tingginya laju ovulasi berupa gen tunggal yang bekerja secara efektif yaitu gen FecJF (Elsen

yang intensif, pada kelahiran pertama rata-rata jumlah anak sekelahiran sebesar 1,41 ekor/induk, namun pada kelahiran ke lima rata-rata jumlah anak sekelahiran meningkat menjadi 1,74 ekor/induk. Namun demikian, pengaruh musim lebih dominan dalam mempengaruhi jumlah anak sekelahiran. Jumlah anak sekelahiran paling tinggi diperoleh pada bulan Februari atau pada saat induk dikawinkan pada saat musim semi (bulan September), produksi dan kualitas hijauan di padang penggembalaan cukup tinggi. Hijauan yang berkualitas dengan produksi yang tinggi dapat meningkatkan laju ovulasi dan daya hidup embrio.

Produksi Susu

Produksi susu induk merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk melihat produktivitas induk domba. Manalu (1999) menyatakan bahwa laktasi merupakan tahapan terakhir dari siklus reproduksi hewan mamalia, karena hampir semua ternak yang baru lahir menggantungkan hidupnya pada susu induk selama periode tertentu. Jika kebutuhan pakan tidak mencukupi, biasanya induk akan menghasilkan susu dengan cara mengorbankan jaringan dalam tubuhnya dan siklus reproduksi umumnya menjadi terhenti pada saat tahap awal laktasi. Dengan demikian, produksi susu yang mencukupi kebutuhan anak yang dilahirkan sangat esensial untuk reproduksi dan kelangsungan hidup spesies dan secara biologis kegagalan laktasi dapat menyebabkan kegagalan reproduksi seperti halnya kegagalan kawin atau ovulasi.

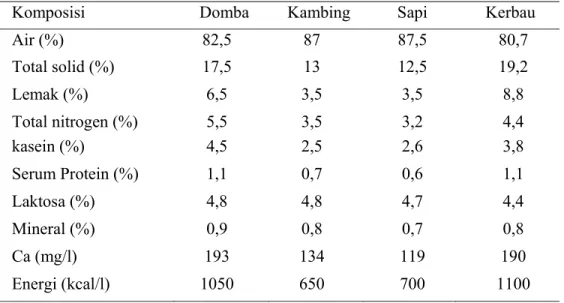

Pulina dan Nudda (2004), melaporkan susu domba merupakan substansi yang komplek yang mengandung zat-zat seperti lemak, protein, kasein, komponen Non Protein Nitrogen (NPN), mineral dan vitamin yang dibutuhkan anak domba selama organ pencernaan belum mampu mencerna makanan berupa padatan seperti rumput. Dibanding dengan ternak kambing dan sapi, air susu domba memiliki karakteristik kandungan lemak dan kasein lebih tinggi (Tabel 1), kedua zat yang tersedia merupakan zat yang dapat digunakan untuk membuat keju lebih berkualitas dan rasa yang lebih enak, berwarna lebih putih (kandungan betakarotin rendah), lebih tahan terhadap kontaminasi mikroorganisme sesaat setelah pemerahan dan lebih tinggi kandungan mineral terutama kalsium. Warwick et al. (1983) menyatakan bahwa korelasi antara kadar proten dan produksi susu pada sapi perah cukup tinggi. Kandungan kasein pada susu domba adalah 4,50% dari total

komposisi air susu, sedangkan pada susu ternak kambing, sapi dan kerbau masing-masing 2,8, 2,6 dan 3,8% (Tabel 2).

Tabel 2 Komposisi fisik dan kimia air susu ternak ruminansia dan manusia

Komposisi Domba Kambing Sapi Kerbau Air (%) 82,5 87 87,5 80,7 Total solid (%) 17,5 13 12,5 19,2 Lemak (%) 6,5 3,5 3,5 8,8 Total nitrogen (%) 5,5 3,5 3,2 4,4 kasein (%) 4,5 2,5 2,6 3,8 Serum Protein (%) 1,1 0,7 0,6 1,1 Laktosa (%) 4,8 4,8 4,7 4,4 Mineral (%) 0,9 0,8 0,7 0,8 Ca (mg/l) 193 134 119 190 Energi (kcal/l) 1050 650 700 1100

Sumber: Pulina dan Nudda (2004)

Laktasi merupakan proses fisiologi ternak seperti sintesis, sekresi dan pengeluaran air susu. Produksi susu domba di Jawa berkisar antara 274-382 ml/ekor/hari (Sitorus et al. 1985), sedangkan domba priangan yang diberi pakan konsentrat 500 g/hari dan 1000 g/ekor/hari masing-masing produksi susunya adalah 648 ml dan 963 ml/ekor/hari (Sumaryadi 1997). Produksi susu domba dipengaruhi oleh bangsa domba, nutrisi yang dikonsumsi selama bunting, jumlah anak yang menyusui, frekuensi menyusui dan nutrisi selama induk menyusui (Treacher dan Caja 2002). Menurut Pollott dan Gootwine (2004), total produksi susu pada domba dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti manajemen pemeliharaan, bangsa domba, umur induk, kondisi iklim saat melahirkan, laju pertumbuhan sel skretori pada kelenjar ambing dan jumlah anak sekelahiran. Selanjutnya, produksi susu domba mempunyai korelasi yang tinggi dengan produksi susu pada saat puncak laktasi (0,75) dan panjang laktasi (0,54), tetapi berkorelasi negatif dengan laju mortalitas sel skretori dalam kelenjar ambing (0,54). Namun demikian, produksi susu yang tinggi pada domba dapat menurunkan kemampuan reproduksi seperti penurunan laju konsepsi induk, memperpanjang jarak kelahiran dan penurunan jumlah anak

sekelahiran (Pollott dan Gootwine 2004). Produksi susu yang rendah dapat memperpendek jumlah hari laktasi sehingga induk dapat dikawinkan lebih awal dan jarak kelahiran menjadi lebih pendek.

Menurut Snowder dan Glim (1991), produksi susu domba dipengaruhi oleh jumlah anak yang menyusui, semakin banyak jumlah anak yang menyusui, semakin tinggi produksi susu yang dihasilkan. Induk yang menyusui anak kembar, rata-rata produksi susu 6% lebih tinggi dibanding induk yang menyusui tunggal (Pollott dan Gootwine 2004). Sutama (1990) menyatakan, domba jawa menghasilkan rata-rata produksi susu harian lebih rendah daripada domba Merino. Produksi dan kualitas pakan yang dikonsumsi domba berpengaruh terhadap produksi dan kualitas air susu (Cannas 2004).

Produksi dan kualitas susu merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan anak domba. Air susu merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan anak domba untuk kekebalan tubuh dan pertumbuhan anak domba periode lahir sampai anak domba mampu mengkonsumsi dan mencerna pakan berupa padatan dan rumput (Pulina dan Nudda 2004). Konsumsi air susu yang rendah selama 3-4 minggu setelah melahirkan akan menurunkan pertambahan bobot badan dan ukuran rangka tubuh dan dapat menurunkan diameter serat otot daging pada domba (Stickland et al. 2004).

Menurut Hernandez dan Hohenboken (1980), antara produksi susu bangsa domba perah dengan pertambahan bobot badan anak domba periode lahir sampai sapih memiliki korelasi sebesar 0,64 pada kelahiran tunggal dan 0,55 kelahiran kembar, dimana setiap kenaikan 1 liter produksi susu akan meningkatkan pertambahan bobot badan sebesar 110 dan 70 g/hari terhadap anak yang lahir tunggal dan kembar. Snowder dan Glimp (1991) melaporkan adanya hubungan korelasi yang nyata antara produksi susu dengan pertambahan bobot badan periode lahir sampai anak domba berumur 56 hari. Greenwood et al. (2004), melaporkan anak domba bangsa suffolk yang diberi perlakuan dengan pemberian air susu ad

libitum mengasilkan rata-rata pertambahan bobot badan sebesar 337 g/hari,

sedangkan pemberian air susu yang dibatasi hanya menghasilkan pertambahan bobot badan sebesar 150 g/ekor/hari. Selanjutnya, anak domba tersebut setelah dipotong, menghasilkan bobot organ-organ tubuh anak domba yang mendapat air

susu ad libitum seperti pankreas, hati, jantung, ginjal, testis, saluran pencernaan yang sangat nyata lebih berat.

Fehr (1981) melaporkan, sebanyak 32 ekor anak kambing jantan yang dipisah dengan induknya setelah lahir dan memberikan susu pengganti secara ad libitum selama delapan hari, anak dengan bobot lahir lebih rendah memiliki kemampuan adaptasi terhadap susu pengganti lebih lama dan pertambahan bobot badan nyata lebih rendah. Selanjutnya dilaporkan anak kambing yang pertambahan bobot badannya rendah kemudian dilanjutkan dengan pemberian air susu yang lebih banyak (ekstra) untuk pertumbuhan kompensantori, ternyata tetap kerdil dan setelah dipotong ternyata hanya lemak abdomen yang meningkat dan hal ini dapat menggangu sistem pencernaannya.

Bobot Lahir

Bobot lahir adalah bobot anak pada saat dilahirkan. Namun secara teknis dilapangan penimbangan anak domba setelah lahir sering kali sulit dilakukan, sehingga biasanya bobot lahir didefinisikan bobot anak yang ditimbang dalam kurun waktu 24 jam sesudah lahir (Hardjosubroto 1994). Anak yang memiliki bobot lahir tinggi cenderung mamiliki daya hidup yang tinggi saat dilahirkan (vigor

of birth) dan pertambahan bobot badan yang lebih tinggi (Bourdon 2000). Menurut

Taylor dan Field (2004), bahwa bobot lahir menggambarkan 5-7% bobot dewasa seekor ternak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan prenatal dan bobot lahir antara lain genotif induk dan anak, umur induk, lingkungan uterus, nutrisi selama kebuntingan dan jenis kelamin (Soeparno 2005). Peningkatan jumlah anak sekelahiran seringkali diiringi dengan menurunnya laju pertumbuhan prenatal sehingga bobot lahir menjadi rendah. Rendahnya laju pertumbuhan prenatal kemungkinan disebabkan oleh terbatasnya volume uterus dan pasokan nutrisi dari induk. Bradford (1993) melaporkan bahwa pejantan yang besar pada domba terdapat kecenderungan berasal dari tipe kelahiran tunggal, sehingga secara genotipe merupakan domba non-karier untuk gen peridi. Dengan demikian jika seleksi hanya didasarkan pada bobot badan yang tinggi dapat berakibat menurunnya jumlah anak sekelahiran atau sebaliknya seleksi untuk meningkatkan fertilitas dan tingkat peridi menyebabkan penurunan bobot lahir dan bobot sapih.

Ukuran tubuh induk memiliki hubungan yang erat dengan laju pertumbuhan prenatal, sehingga calon induk sebaiknya dipilih induk yang memiliki bobot badan tinggi (Inounu et al. 1993). Anak domba yang memiliki bobot lahir rendah biasanya kondisinya lebih lemah, sehingga kemampuan menyusui induk untuk mendapatkan kolustrum dan air susu menjadi lebih sedikit terutama 3-5 hari setelah melahirkan (Johnston 1983).

Bobot Sapih

Bobot sapih merupakan indikator dari kemampuan induk untuk menghasilkan susu dan kemampuan cempe untuk mendapatkan susu dan tumbuh. Laju pertumbuhan sangat menentukan nilai ekonomis suatu usaha peternakan lebih-lebih untuk seleksi terhadap sifat yang menghasilkan daging, karena erat hubungannya dengan efisiensi dan konversi penggunaan pakan. Ternak yang memiliki bobot sapih yang tinggi cenderung memiliki kemampuan untuk memperoleh pakan lebih baik, sehingga pertambahan bobot badan dan kemampuan hidup tinggi. Laju pertumbuhan setelah disapih umumnya memiliki korelasi yang tinggi dengan bobot sapih hal ini ditunjukan dengan nilai repitabilitas yang tinggi yaitu 0,70 pada domba (Iñiguez et al. 1991). Bobot sapih biasanya disesuaikan dengan rerata bobot sapih umur tertentu. Pada sapi dan kerbau biasanya umur sapih disesuaikan dengan umur 105 hari sedangkan pada kambing dan domba umur 90 hari (Hardjosubroto 1994).

Faktor genetik dan lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap bobot sapih. Steinheim et al. (2008) mengamati faktor genetik dan lingkungan terhadap 37.338 ekor anak domba bangsa Nowergian dan 30.075 ekor anak domba bangsa Spel yang lahir selama tahun 1989-1999 dari 40 peternakan (farm) yang berbeda. Mereka mendapatkan secara genetik bangsa domba Nowergian memiliki bobot sapih lebih tinggi dan lebih rentan terhadap perubahan lingkungan dibanding bangsa Spel. Selanjutnya didapatkan bobot sapih juga secara nyata dipengaruhi tahun lahir dan manajemen pemeliharaan. Menurut Inounu (1996), bobot sapih dipengaruhi oleh genotif dan pakan induk, pada anak domba yang membawa gen fekunditas (FecJF) perbaikan pakan induk sangat nyata meningkatkan bobot sapih dibanding dengan ternak normal (19,44 vs 16,32 kg). Bobot sapih domba jantan biasanya lebih tinggi dibanding domba betina, tingginya bobot sapih domba jantan disebabkan oleh kerja hormon testoteron terhadap laju pertumbuhan sel otot dan

aktivitas yang lebih tinggi untuk merangsang pertumbuhan tulang (Rehfeldt et al. 2004). Domba jantan juga lebih superior dalam mendapatkan air susu dibanding domba betina (Jonston 1983). Menurut Lewis (1989), pengaruh jumlah anak sekelahiran dan jenis kelamin terhadap bobot sapih domba Ramboillet sangat nyata lebih tinggi dibanding pengaruh umur induk.

Nafiu (2003) melaporkan bahwa kondisi pakan berpengaruh sangat nyata terhadap bobot sapih domba priangan dan persilanganya dengan domba Charollais dan St. Croix (p<0,01), pada kondisi pakan yang jelek rataan bobot sapih sebesar 10,87 kg/ekor dan meningkat 12,57 kg/ekor pada kondisi pakan yang baik. Rataan bobot sapih anak domba Fisheep yang rendah terjadi pada bulan September sedangkan tertinggi pada bulan April (Forgaty et al. 1984). Seleksi terhadap bobot sapih sangat penting digunakan di Indonesia. Penyesuaian perlu dilakukan terhadap umur pada saat cempe disapih. Umur penyapihan disesuaikan dengan tujuan pemeliharaan (perah atau daging). Penyapihan sering dilakukan oleh peternak pada umur 90 hari dengan alasan domba dapat melahirkan 3 kali dalam dua tahun atau produksi susunya rendah.

Daya Hidup

Daya hidup anak domba periode lahir sampai sapih ditentukan oleh faktor genetik, tingkah laku, fisiologi dan lingkungan terutama manajemen pemeliharaan (Hincks dan Dodds 2008). Eleiser et al. (1994) menyatakan bahwa daya hidup anak domba disebabkan oleh persaingan untuk mendapatkan kolustrum dan air susu induk, persaingan selama dalam kandungan dan sifat keindukan (mothering ability). Pada umumnya anak yang dilahirkan kembar dua atau lebih memiliki persentase daya hidup lebih rendah dibanding dengan anak dilahirkan tunggal. Angka kematian anak domba paling tinggi umumnya terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga setelah dilahirkan, dengan angka kematian sebesar 5-30% (Hincks dan Dodds 2008). Angka kematian anak domba sebelum umur sapih dengan lahir tunggal dengan bobot lahir 2,60 kg dan lahir kembar rata-rata 2 kg angka kematian berturut-turut dapat mencapai 20 dan 40%. Lahir kembar tiga dan kembar empat perkelahiran rata-rata bobot lahir 1,40 dan 1,30 kg mempunyai angka kematian masing-masing 60 dan 80% (Iniquez et al.1993). Angka kematian anak domba periode lahir sampai sapih dapat ditekan dengan perbaikan dalam perawatan induk

bunting, induk menyusui dan perbaikan tatalaksana pemberian pakan (Subandriyo

et al. 1994).

Karakteristik Padang Penggembalaan

Padang rumput merupakan lahan yang paling ekonomis dalam menyediakan pakan ternak ruminansia (Reksohadiprodjo 1994b). Menurut Martojo dan Mansjoer (1985), pada sistem pemeliharaan ternak secara tradisional ekstensif maupun semi intensif, hampir seluruh kebutuhan pakan ternak disediakan dari sumber hijauan yang ada di padang penggembalaan (pangonan), sedangkan pemeliharaan sistem tradisional intensif pemberian pakan hijauan dilakukan di dalam kandang (cut and

carry) dan ternak mendapat pakan tambahan berupa dedak maupun konsentrat.

Padang rumput yang produktif dapat menghasilkan produksi ternak yang tinggi, dalam upaya pencapaian produksi yang tinggi tersebut diperlukan suatu perencanaan dan manajemen yang baik. Setiana dan Abdullah (1993) menyatakan bahwa dilihat dari proses introduksinya rumput dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu rumput alami (liar) dan rumput budidaya.

Ketersediaan rumput alami semakin berkurang dengan meningkatnya persaingan lahan untuk tanaman pangan, pemukiman dan industri sehingga memerlukan upaya pengolahan rumput budidaya agar tetap lestari dan ekonomis. Produksi rumput di padang pengembalaan ditentukan oleh beberapa faktor seperti iklim, pengelolahan dan kesuburan tanah, pemeliharaan dan tekanan pengembalaan (Reksohadiprodjo 1994b), sedangkan kandungan nutrisi rumput banyak ditentukan oleh umur tanaman saat digrazing, jenis rumput (genetik), intensitas cahaya dan suhu, lingkungan serta manajemen grazing (Coleman dan Henry 2002). Padang penggembalaan tropik biasanya menghasilkan hijauan yang melimpah dimusim hujan, tunas tanaman dan biji tumbuh dan berkembang lebih cepat. Selanjutnya, pada musim hujan tanaman hijauan yang mudah lebih banyak dikonsumsi oleh ternak dengan daya cerna yang lebih tinggi dibanding tanaman tua. Kadar protein kasar hijauan dapat mencapai 8-10% dari total bahan kering hijauan, sehingga pada musim hujan biasanya ternak menghasilkan produktivitas yang tinggi (Reksohadiprodjo 1994a).

Produksi dan kualitas hijauan yang rendah selama bulan kering juga terjadi di negara-negara yang mengalami empat musim, pada musim panas produksi hijauan sangat rendah tetapi saat musim semi produksinya melimpah (Avondo dan Lutri

2004), sehingga untuk mengantisipasi diperlukan sistem irigasi yang memadahi atau melakukan teknologi pengawetan pakan. Komposisi kimia dan produksi hijauan sangat berpengaruh terhadap produktivitas ternak, ternak yang dilahirkan pada musim panas biasanya bobot badannya rendah, produksi dan kualitas susu rendah, pertumbuhan anak domba terhambat (Brandano et al. 2004).

Menurut Umberger (2001) bahwa manajemen penggembalaan dapat dibedakan menjadi dua cara yaitu penggembalaan kontinyu dan penggembalaan bergilir. Penggembalaan kontinyu membiarkan domba merumput sendiri pada suatu padang rumput yang telah ditetapkan sepanjang musim penggembalaan (ekstensif), sedangkan penggembalaan bergilir melibatkan campur tangan manusia dengan membagi lahan penggembalaan kedalam petak-petak (intensif). Salah satu keuntungan penggembalaan bergilir untuk mencegah ternak agar tidak melakukan renggut pilih (selective grazing), sehingga pertumbuhan kembali rumput (regrowth) dapat terjamin.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pendidikan, Penelitian dan Peternakan Jonggol Institut Pertanian Bogor (UP3J-IPB) Desa Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dari bulan Juni sampai dengan November 2007.

Bahan dan Alat

Materi penelitian 100 ekor induk domba UP3J yang dipelihara di padang penggembalaan, merupakan hasil silangan domba lokal ekor tipis dengan domba garut yang berkembang sejak tahun 1980 dan telah mengalami seleksi secara alami pada lingkungan yang panas dan kering pada umur 1-4 tahun dalam kondisi laktasi. Peralatan yang diperlukan dalam penelitian kandang koloni induk yang sedang melahirkan, kandang koloni induk, kandang koloni anak, kalung nomor, ember, timbangan ternak merk Shalter, timbangan kapasitas 10 kg dengan skala 20 g dan termometer ruang.

Pendataan dan Identifikasi Domba Penelitian

Ternak domba UP3J umur 1-4 tahun dalam keadaan bunting dipilih sebanyak 100 ekor dan diberi tanda berupa nomor kalung, kemudian ditempatkan pada kandang kelompok. Pemilihan ternak bunting dilakukan pagi hari, saat dimana kondisi rumen tidak dipenuhi oleh pakan. Untuk mengetahui kriteria induk bunting dilakukan dengan mengamati besarnya tubuh sebelah kanan atau mengamati dan meraba ambing. Tanda dibuat untuk mengidentifikasi tingkatan umur, laktasi, jumlah anak berdasarkan kelamin (lahir tunggal atau kembar), bobot induk. Identifikasi anak dilakukan berdasarkan bobot lahir, kelamin, lahir tunggal atau kembar, lahir normal atau cacat dan nomor induk yang melahirkan.

Sistem pemeliharaan domba UP3J umumnya digembalakan secara bebas di padang penggembalaan dan dikandangkan pada sore hari. Pemberian pakan dilakukan dengan sistem dilepas di padang penggembalaan (grazing) mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dan sore harinya ternak dimasukan ke dalam kandang.

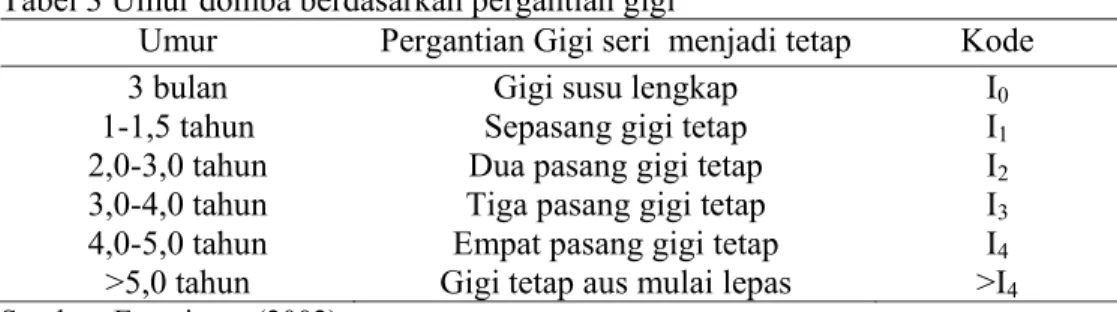

Penentuan umur pada ternak domba dapat dilakukan dengan cara melihat pergantian gigi seri pada ternak (Tabel 3).

Tabel 3 Umur domba berdasarkan pergantian gigi

Umur Pergantian Gigi seri menjadi tetap Kode 3 bulan 1-1,5 tahun 2,0-3,0 tahun 3,0-4,0 tahun 4,0-5,0 tahun >5,0 tahun

Gigi susu lengkap Sepasang gigi tetap Dua pasang gigi tetap Tiga pasang gigi tetap Empat pasang gigi tetap Gigi tetap aus mulai lepas

I0 I1 I2 I3 I4 >I4 Sumber: Ensminger (2002) Peubah yang Diamati Beberapa peubah yang diamati pada untuk mengetahui produktivitas induk setelah melahirkan. 1. Umur induk, dilakukan dengan melihat jumlah pergantian gigi seri menjadi gigi tetap setelah melahirkan (I1, I2, I3 dan I4).

2. Ukuran‐ukuran tubuh, dengan mengukur berdasarkan anatomi kerangka domba seperti pada gambar 2 (Battaglia 2007).

a. Tinggi Pundak (TP), jarak tertinggi pundak sampai tanah, diukur dengan menggunakan mistar ukur (satuan dalam cm). b. Panjang Badan (PB), jarak garis lurus dari tepi depan luar tulang Scapula sampai benjolan tulang tapis (tulang duduk / os ischium), diukur dengan menggunakan mistar ukur (satuan dalam cm). c. Lingkar Dada (LD), diukur melingkar rongga dada di belakang sendi tulang bahu (os scapula) menggunakan pita ukur (satuan dalam cm).

d. Dalam Dada (DD), jarak antara titik tertinggi pundak dan tulang dada, diukur dengan mistar ukur (satuan dalam cm).

e. Lebar Dada (LD), bagian tengah tulang dada kiri dan kanan diukur dengan kaliper (satuan dalam cm).

f. Lingkar Ambing (LA), diukur dengan cara melihat lingkar pangkal ambing (satuan dalam cm).

g. Dalam Ambing (DA), diukur panjang garis tengah ambing pada saat laktasi (satuan dalam cm).

Gambar 2 Pengukuran berdasarkan anatomi kerangka pada domba (Battaglia 2007)

3. Bobot Badan Induk, dilakukan dengan cara menimbang induk setelah melahirkan (satuan dalam kg).

4. Jumlah Anak Sekelahiran, dilakukan dengan melihat jumlah anak yang dilahirkan (ekor/induk).

5. Produksi Susu, diukur dengan cara memisahkan anak-anak domba, kemudian sebelum dan susudah anak menyusu pada induk, terlebih dahulu dilakukan penimbangan masing-masing anak (Caja et al. 2006). Total selisih bobot anak domba sebelum dan sesudah menyusu tersebut merupakan jumlah produksi susu induk. Pengukuran dilakukan pukul 23.00, 05.00, 11.00 dan 17.00 (satuan dalam gram). Produksi susu diukur setiap tiga hari sekali.

6. Total Bobot Lahir, diukur dengan menimbang jumlah anak yang dilahirkan setiap induk domba (kg/induk).

7. Total Bobot Sapih, diukur dengan menimbang jumlah anak yang disapih umur dua bulan setiap induk domba (kg/induk).

8. Daya Hidup Periode Lahir sampai Sapih, jumlah anak domba yang hidup pada saat dilahirkan sampai berumur dua bulan. Persentase daya hidup dihitung dengan membagi jumlah anak domba yang mati dengan jumlah anak domba yang dilahirkan hidup sampai umur dua bulan dikali 100 (satuan dalam persen).

Peubah pendukung yang diamati untuk mengetahui kondisi lingkungan yang mempengaruhi produktivitas ternak adalah luas areal dan daya tampung padang penggembalaan UP3J-IPB, temperatur dan kelembaban padang penggembalaan dan curah hujan.

Analisis Data

Data kuantitatif untuk mengetahui produktivitas induk berupa bobot badan induk, produksi susu, jumlah anak sekelahiran, total bobot lahir dan total bobot sapih dihitung nilai rata-rata, simpangan baku dan koefisien keragaman yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Pengaruh umur induk terhadap performa induk setelah melahirkan dianalisis keragaman (ANOVA) dengan menggunakan

general linier model (GLM) program statistica.

Sifat-sifat yang diduga memiliki hubungan fungsional (sebab akibat) peubah terikat terhadap beberapa peubah bebas seperti bobot badan dengan ukuran-ukuran tubuh, produksi susu dengan ukuran-ukuran tubuh dilakukan dengan menggunakan analisi regresi berganda.

Model matematika analisis keragaman (ANOVA) menurut Riduwan (2003) sebagai berikut :

Yij = μ + Ai +ε

Keterangan:

Yijk = sifat yang diamati (bobot badan induk; jumlah anak sekelahiran;

produksi susu; total bobot lahir; total bobot sapih) μ = rataan

Ai = umur induk

Persamaan regresi linear berganda dengan beberapa peubah bebas menurut Riduwan (2003) :

Ỷ = a + b1X2 + b2X2 +…..+ bnXn

Keterangan :

Ỷ = peubah terikat (produksi susu),

X = peubah bebas (panjang badan, lingkar dada, lebar dada, dalam dada, tinggi pundak, lingkar pangkal ambing, tinggi ambing),

a = besarnya Y jika X = 0 dan

b = nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) terhadap nilai Y.

Untuk merespon berbagai kelompok umur sapih yang berbeda, maka digunakan angka penyesuaian (faktor koreksi). Persamaan hasil modifikasi berdasarkan persamaan Hardjosubroto (1994) dengan umur penimbangan disesuaikan pada umur sapih 60 hari :

BSs = BL + (BS – BL) X 60 umur

Keterangan :

BSs : bobot sapih standar 60 hari, BL : bobot lahir,

BS : bobot sapih dan

Umur : umur anak domba saat disapih (hari).

Perhitungan besarnya koefisien biak dalam pada populasi menggunakan persamaan ∆F= Nf+Nm/8NfNm (Wiener 1994), Nf dan Nm masing-masing jumlah

betina dewasa dan pejantan dalam populasi.

Analisis lingkungan untuk mengetahui kebutuhan luas padang penggembalaan per tahun di UP3J-IPB digunakan persamaan (y-1)s = r (Reksohadiprodjo 1994a), y = luas padang penggembalaan yang dibutuhkan ternak per tahun, s = periode merumput dan r = periode istirahat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Lokasi

Unit Pendidikan, Penelitian dan Peternakan Jonggol (UP3J) merupakan areal peternakan domba milik Institut Pertanian Bogor (IPB) yang terletak desa Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. UP3J disamping dikelola untuk tujuan komersil juga digunakan sebagai sarana pendidikan dan penelitian terutama pada bidang peternakan. Seringkali juga digunakan sebagai praktek kerja lapang bagi mahasiwa. UP3J memiliki luas areal 169 hektar, terdiri atas 20% kondisi lahan datar, 60% bergelombang dan 20% curam dan lembah. Kondisi padang penggembalaan, sarana dan prasarana di UP3J-IPB dalam penunjang kegiatan peternakan seperti padang pengembalaan, kebun rumput, kandang, kantor, gudang, ruang rapat, penginapan, perumahan karyawan serta bangunan jalan penghubung tahun 2007 terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Peta kondisi padang penggembalaan, sarana dan prasarana UP3J-IPB (2007).

Secara geografis UP3J terletak antara 60LU dan 106,530BT pada ketinggian

70 m diatas permukaan laut. Kondisi iklim di UP3J secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu bulan basah dan bulan kering. Perbedaan suhu antara bulan basah dan bulan kering di UP3J sangat ekstrim, bulan kering biasanya lebih lama dibanding dengan bulan basah (Tabel 4). Bulan kering biasanya terjadi antara Maret-Oktober dan bulan basah antara November-Ferbruari. Kondisi iklim ini berbeda dengan di Bogor pada umumnya yang beriklim tipe A menurut klasifikasi Scmidt dan Ferguson, dimana bulan basah biasanya lebih panjang dibanding dengan bulan kering (Koesmaryono dan Handoko 1993).

Tabel 4 Kondisi iklim di UP3J

Kondisi iklim Bulan basah Bulan kering Curah hujan (mm/bulan)

Suhu maksimum (0C)

Suhu minimum (0C) Suhu basah (0C) Suhu kering (0C Kelembaban (%)

Kecepatan angin (m/jam)

457,33 30,77 22,15 26,90 25,81 92,36 3479,33 182,22 33,63 21,78 28,95 26,29 91,54 1848,89 Sumber : data diolah dari dokumen UP3J (2007)

Kondisi iklim selama penelitian bulan Juni-November dengan rata-rata curah hujan 182,22 mm/bulan, kelembaban 75%, suhu maksimum 33,630C, suhu minimum 22,400C dan kecepatan angin rata-rata 1848,89 m/jam (Tabel 4). Suhu

lingkungan yang tinggi dari thermonetral zone mengakibatkan domba mengalami cekaman panas dan kelebihan panas ini akan dilepaskan melalui saluran pernafasan (Winugroho et al. 1993). Kisaran suhu lingkungan domba tropis untuk produksi yang efisien adalah 4-240C (Yousef 1985), sedangkan menurut Abdalla et al. (1993), daerah termonetral untuk ternak domba adalah 200C dengan kelembaban

65% dan akan mengalami cekaman panas jika suhu lingkungan mencapai 350C. Suhu lingkungan yang tinggi selama bulan kering dapat mempengaruhi produktivitas ternak baik langsung maupun tidak langsung. Suhu yang tinggi selama bulan kering dapat menurunkan laju konsepsi dan pertumbuan plasenta saat bunting (Gordon 2005). Selama musim panas, induk domba bangsa Dorset, Merino

dan Rambouliet saat ovulasi tidak menunjukan tanda-tanda birahi (silent heat) dan mengurangi produksi sperma dan kualitas semen serta meningkatkan abnormalitas spermatozoa pada domba jantan (Bearden et al. 2004).

Rendahnya curah hujan selama bulan kering di UP3J-IPB menyebabkan ketersediaan air minum untuk kebutuhan ternak menjadi berkurang, bak-bak penampungan disekitar kandang banyak yang mengering. Menurut Cassamasima et

al. (2008), kekurangan kebutuhan air sebanyak 40% nyata menurunkan bobot induk

yang sedang menyusui meskipun secara langsung tidak berpengaruh terhadap produksi dan komposisi air susu. Setiap 1 kg bahan kering pakan yang dikonsumsi domba membutuhkan air minum 2-3 kg, namun pada domba yang bunting kebutuhan air meningkat 50-100% (Reksohadiprodjo 1994b). Curah hujan secara tidak langsung berpengaruh terhadap komposisi nutrisi dan pertumbuhan hijauan di padang penggembalaan (Coleman dan Henry 2002). Hijauan jenis rumput tropik di padang penggembalaan menunjukkan pertumbuhan yang cepat pada suhu 15-300C dan mengalami pertumbuhan yang sangat lambat pada suhu 31-360C

(Reksohadiprodjo 1994a). Kondisi tanah di UP3J memiliki tekstur liat berdebu dengan pH 5,25 (asam), nisbah C/N 13,78 dan kapasitas tukar kation (KTK) 6,64 cmol/kg, sehingga tingkat kesuburan tanah tergolong rendah (Malesi 2006).

Hijauan makanan ternak yang dikembangakan di padang penggembalaan pada awalnya terdiri atas rumput Bachiaria humidicola, Brachiaria decumbent,

Pinnesitum purperium dan tanaman leguminosa seperti gamal dan lamtoro (UP3J

1992). Rumput Bachiaria humidicola memiliki perkembangan vegetatif dengan stolon yang begitu cepat, sehingga pada saat ditanam di lapangan segera membentuk hamparan yang tebal. Gamal (Glirisidiae sp) dan Lamtoro (Leuchena

sp) merupakan tanaman legum yang ditanam di sekeliling padang pengembalaan

sekaligus berfungsi sebagai pagar hidup dan pembatas antar paddok. Sistem penanaman campuran rumput dan legum diharapkan dapat membantu memperkaya unsur hara dan mengurangi kondisi panas serta kecepatan angin. Sumber air disamping memanfaatkan air hujan, juga dibuat bak-bak penampungan dan waduk pada setiap padang penggembalaan. Namun saat ini sebagian besar padang penggembalaan telah berubah menjadi semak belukar dan rumput alam, hanya lebih kurang sepertiga dari total luas padang penggembalaan (± 50 ha) yang masih layak

digunakan sebagai areal grazing (Gambar 3). Pagar pembatas padang penggembalaan sebagian besar telah mengalami kerusakan, sehingga sulit dilakukan pengaturan ternak untuk merumput dalam areal padang penggembalaan secara bergilir. Kondisi ini menyebabkan ternak domba memilih hijauan yang masih muda, sehingga pemanfaatan hijauan tidak optimum (Umberger 2001) dan menimbulkan pertumbuhan kembali rumput (regrowth) tidak merata serta interpensi gulma menjadi meningkat (Reksohadiprodjo 1994b). Permasalahan lain di UP3J-IPB adalah ternak milik penduduk seperti kerbau dan sapi sering masuk ke dalam areal padang penggembalaan. Kolam penampung air tanah (earth dam) selama penelitian (Juni-November 2007) sebagian besar mengalami kekeringan, sehingga ternak domba harus berjalan cukup jauh dalam mendapatkan air minum.

Manajemen Pemeliharaan

Dinamika Populasi

Domba UP3J merupakan domba hasil silangan domba lokal ekor tipis dengan domba garut yang berkembang di Unit Pendidikan, Penelitian dan Peternakan Jonggol Institut Pertanian Bogor (UP3J-IPB) sejak tahun 1980 dan telah mengalami seleksi secara alami pada lingkungan yang panas dan kering (UP3J 1992). Domba UP3J memiliki ciri-ciri ekor tipis dan tidak berlemak, telinga berukuran kecil sampai medium, bulu biasanya berwarna putih, belang hitam dan banyak bercak warna hitam disekitar mata dan hidung, domba jantan bertanduk dan domba betina tidak bertanduk (Gambar 4).

Sumantri et al. (2007) melaporkan bahwa lebar ekor domba UP3J 3,54±0,89 cm, tinggi pundak 55,66±3,37 cm domba jantan dan 57,87±4,26 cm betina dewasa, bobot badan domba jantan dan betina dewasa masing-masing 34,90±6,96 dan 26,11±4,12 kg. Ramdan (2007) melaporkan bahwa domba UP3J lebih banyak ditemukan tipe ekor tipis (96%) dibanding dengan tipe ekor sedang (4%) dan tidak ditemukan tipe ekor gemuk (0%), kondisi tersebut berbeda dengan hasil penelitian Raharjo (1992) bahwa pada kelompok domba yang sama telah ditemukan lebih banyak tipe ekor sedang (65%) dibanding ekor tipis (35%). Hal ini diduga pada penelitian terdahulu lebih banyak diwarisi bangsa domba garut, sedangkan saat ini lebih banyak diwarisi darah domba lokal.

Gambar 4 Karakteristik jantan dewasa (A) dan muda (B) serta induk domba UP3J (C, D).

Populasi ternak domba UP3J sebanyak 637 ekor yang terbagi menjadi berbagi tingkatan umur. Struktur populasi domba di UP3J disajikan pada Tabel 5. Populasi domba jantan dewasa di UP3J lebih sedikit dibanding dengan domba betina, karena domba jantan dewasa yang tidak digunakan untuk perkawinan biasanya habis terjual pada saat hari raya keagamaan atau kepada para pedagang sate dan rumah makan di sekitar lokasi. Meskipun terdapat 39 ekor domba jantan dewasa di UP3J, namun hanya 5 ekor pejantan terpilih yang digunakan untuk mengawini 275 betina dewasa (1:55,6). Sebanyak 34 domba jantan dewasa yang lain merupakan domba jantan afkir sisa dari penjualan domba-domba jantan tahun sebelumnya (Tabel 5). Pemeliharaan domba pejantan terpilih dan betina dewasa domba jantan muda dan dewasa afkir yang untuk dijual dilakukan dengan melepas di padang penggembalaan yang kondisi hijauan lebih baik dan terpisah dari domba yang lain. Demikian juga saat dikandangkan, domba jantan muda dan dewasa afkir biasanya terpisah dari kelompok domba lainnya.

A B

Tabel 5 Struktur populasi domba UP3J

Jenis kelamin 0-3 bulan 3-12 bulan Umur 1-5 tahun Total

Betina 75 125 278 478 Jantan 80 40 5 125

Jantan afkir - - 34 34

Total 155 165 317 637

Sumber : hasil perhitungan di lapangan (2007)

Selain ternak domba terdapat 39 ekor ternak kerbau dan 20 ekor sapi yang digembalakan di padang penggembalaan (Tabel 6).

Tabel 6 Struktur populasi ternak kerbau dan sapi di padang penggembalaan UP3J

Jenis kelamin Umur Total

Anak Muda Dewasa

Kerbau 6 10 23 39

Sapi 3 5 12 20

Sumber : hasil perhitungan di lapangan (2007)

Berdasarkan jumlah populasi ternak ruminansia (Tabel 5 dan 6), dilakukan perhitungan jumlah populasi ternak ruminansia dalam jumlah unit ternak (UT) yang dihitung berdasarkan umur (anak, muda dan dewasa) dan angka konversi satuan ternak menurut Dinas Peternakan Sulawesi Selatan (2004) yaitu untuk domba 0,04 UT (anak), 0,07 UT (muda) dan 0,15 UT (dewasa), kerbau 0,29 UT (anak), 0,69 UT (muda) dan 1,15 UT (dewasa), sapi 0,25 UT (anak), 0,60 UT (muda) dan 1,00 UT (dewasa). Besarnnya satuan unit ternak (UT) berdasarkan jenis ternak yang terdapat pada Tabel 4 dan 5 adalah 62,00 UT domba, 35,00 UT kerbau dan 15,75 UT sapi.

Kandang Ternak

Kontruksi bangunan kandang domba di UP3J dapat dilihat pada Gambar 5. Bahan bangunan kandang umumnya dibuat dari bahan kayu, lantai kayu, dinding papan dan atap menggunakan bahan seng. Kandang dibuat koloni dengan sistem lantai panggung. Dinding kandang pada bagian atas dibuat celah untuk keluar masuknya udara, sedangkan pada bagian bawah dibuat rapat sehingga ternak tidak kedinginan dan terlindungi dari serangan predator terutama anjing. Tinggi lantai

panggung dari tanah lebih kurang 1,50 m, hal ini memudahkan pada saat membersihkan kotoran ternak.

(A) (B)

Dasar lantai kandang dibuat celah lobang, dengan harapan feses domba bisa jatuh ke tanah. Namun karena pembersihan kotoran dalam kandang tidak dilakukan secara baik, maka timbul adanya penumpukan kotoran pada lantai kandang. Kondisi ini tentu merupakan media yang untuk pertumbuhan jamur dan bakteri dan mengeluarkan gas amonia yang dapat mengganggu kesehatan ternak. Terdapat empat kandang koloni yang digunakan untuk ternak domba dengan ukuran yang bervariasi. Kandang koloni dengan ukuran 8,0x15,0 m biasanya digunakan untuk menampung 130-170 ekor domba dalam berbagai tingkatan umur. Kondisi semacam ini seringkali menyebabkan induk yang melahirkan pada malam hari di dalam kandang anaknya terinjak-injak oleh domba lain, kaki terperosok kedalam lobang lantai kandang atau induk tidak mengenal anak yang dilahirkan, sehingga dapat meningkatkan angka mortalitas anak domba di UP3J. Kandang hanya lebih banyak difungsikan untuk tempat beristirahat ternak pada malam hari, pagi harinya ternak dilepas di padang penggembalaan. Pada sekitar kandang ditanami pohon akasia dengan tujuan untuk melindungi terpaan angin kencang dan sebagai peneduh. Pada sisi kanan dan kiri kandang dibuat tempat pakan, namun tidak difungsikan secara optimal.

Gambar 5 Kontruksi kandang (A) dan kondisi feses yang menumpuk pada lantai kandang (B).

Sistem Penggembalaan (Grazing)

Pemberian pakan domba UP3J dilakukan dengan sistem penggembalaan secara kontinyu, yaitu dengan cara membiarkan ternak merumput hijauan secara bebas di padang penggembalaan (grazing) sepanjang musim. Sistem penggembalaan kontinyu mempunyai sifat sangat selektif memilih hijauan yang masih muda, sehingga pemanfaatan hijauan tidak optimum (Umberger 2001) dan menimbulkan pertumbuhan kembali rumput (regrowth) tidak merata serta interpensi gulma menjadi meningkat (Reksohadiprodjo 1994a).

Ternak dilepas di padang penggembalaan (grazing) mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00. Pemberian air minum dilakukan dengan menyediakan di sekitar padang penggembalaan. Namun demikian, kondisi hijauan selama penelitian sebagian besar mengalami kekeringan, hanya bagian batang tanaman yang keras dan daun tua yang terlihat tersisa (Gambar 6). Ketersediaan hijauan yang palatabel dan air minum menjadi sangat terbatas sehingga ternak harus berjalan cukup jauh untuk memperoleh hijauan dan air minum. Keadaan semacam menyebabkan ternak terutama anak domba mengalami kelelahan dan akhirnya tertinggal atau mati di padang penggembalaan. Pada saat ternak dikandangkan, sering kali terdapat sekelompok induk dan anak domba yang tertinggal di padang penggembalaan, terutama domba yang mencari pakan pada semak-semak atau di padang penggembalaan yang cukup jauh dari kandang atau terpisah dari kelompok domba.

Pada bulan kering produksi hijauan segar di UP3J yang dipanen umur 30 hari sebesar 369,42 g/m2, sedangkan pada musim hujan mencapai 404,20 g/m2 (Malesi 2006). Selanjutmya, kandungan protein dan serat kasar hijauan pada musim kering masing-masing sebesar 4,59% dan 44,78%. Produksi tersebut sangat rendah jika di banding dengan hasil penelitian Mansyur (2004) bahwa produksi rumput

Brachiaria humidicola yang dipanen umur 30 hari dan dipupuk dengan 9 ton/ha

dolomit, 2 ton/ha pupuk kandang, 450 kg urea, 15 kg SP36 dan 430 kg KCl adalah sebesar 3.260 g/m2, dengan kandungan nutrisi 5,5% protein kasar, 0,21% fospor dan 0,38% kalsium serta daya cerna bahan kering dan bahan organik masing-masing 57,23 dan 57,52%. Skerman dan Riveros (1990) menyatakan bahwa rumput

Brachiaria humidicola mengandung protein kasar sebesar 8-9% dan serat kasar