VI ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL

Dalam rangka memudahkan analisis maka peternak sapi perah (responden) di Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) Cibedug dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan satuan ternak (ST) seperti pada Tabel 10. Analisis kelayakan yang dilakukan adalah analisis kelayakan finansial usahaternak sapi perah. Kelompok I merupakan responden yang memiliki sapi satu sampai tiga satuan ternak, Kelompok II memiliki di atas tiga sampai enam satuan ternak, dan Kelompok III memiliki sapi diatas enam satuan ternak.

Tabel 10. Pengelompokan Responden berdasarkan Satuan Ternak (ST)

Kelompok Kriteria Kepemilikan Ternak (dalam ST) Jumlah Responden Rata-rata Kepemilikan (dalam ST) Kelompok I 1-3 11 2,25 Kelompok II diatas 3-6 9 4,50

Kelompok III diatas 6 10 9,25

6.1. Usahaternak Sapi Perah di TPK Cibedug

Peternak di TPK Cibedug terbagi dalam 52 Tempat Penampungan Susu (TPS). Jumlah peternak pada setiap TPS bervariasi antara satu sampai 19 orang peternak. Dalam satu TPS, anggotanya merupakan peternak dengan lokasi kandang yang berdekatan atau bahkan masih satu keluarga. Seorang peternak dapat memiliki TPS sendiri apabila dapat menyetor minimal 100 liter susu segar pada pagi hari.

6.1.1. Karakteristik Responden

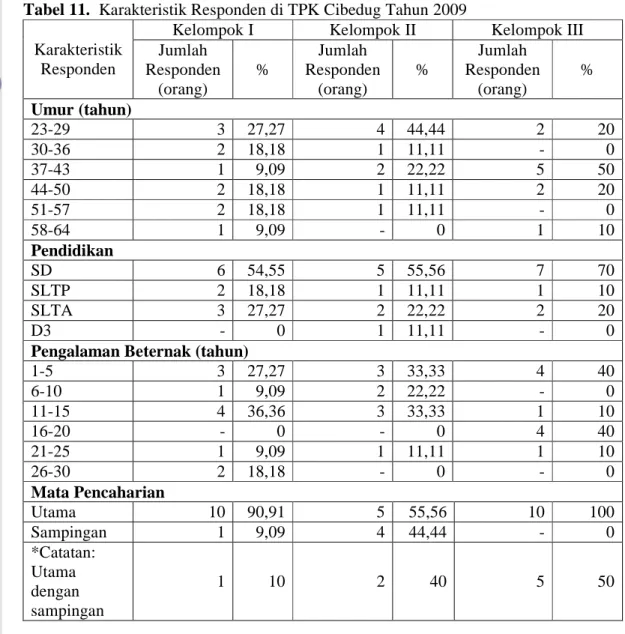

Karakteristik responden yang dibahas dalam penelitian ini meliputi umur, tingkat pendidikan, pengalaman beternak dan mata pencaharian yang dapat dilihat pada Tabel 11.

Umur

Umur responden di TPK Cibedug berkisar antara 23 tahun sampai 62 tahun. Responden pada Kelompok I terdistribusi pada umur 23-64 tahun dengan persentase terbesar pada kisaran umur 23-29 tahun, yaitu sebesar 27,27 persen. Kelompok II terdistribusi pada umur 23-57 tahun dengan persentase terbesar pada kisaran umur 23-29 tahun, yaitu sebesar 44,44 persen. Sedangkan pada

Kelompok III terdistribusi pada umur 23-29 tahun, 37-50 tahun dan 58-64 tahun dengan persentase terbesar pada kisaran umur 37-43 tahun, yaitu sebesar 50 persen.

Tabel 11. Karakteristik Responden di TPK Cibedug Tahun 2009

Karakteristik Responden

Kelompok I Kelompok II Kelompok III Jumlah Responden (orang) % Jumlah Responden (orang) % Jumlah Responden (orang) % Umur (tahun) 23-29 3 27,27 4 44,44 2 20 30-36 2 18,18 1 11,11 - 0 37-43 1 9,09 2 22,22 5 50 44-50 2 18,18 1 11,11 2 20 51-57 2 18,18 1 11,11 - 0 58-64 1 9,09 - 0 1 10 Pendidikan SD 6 54,55 5 55,56 7 70 SLTP 2 18,18 1 11,11 1 10 SLTA 3 27,27 2 22,22 2 20 D3 - 0 1 11,11 - 0

Pengalaman Beternak (tahun)

1-5 3 27,27 3 33,33 4 40 6-10 1 9,09 2 22,22 - 0 11-15 4 36,36 3 33,33 1 10 16-20 - 0 - 0 4 40 21-25 1 9,09 1 11,11 1 10 26-30 2 18,18 - 0 - 0 Mata Pencaharian Utama 10 90,91 5 55,56 10 100 Sampingan 1 9,09 4 44,44 - 0 *Catatan: Utama dengan sampingan 1 10 2 40 5 50 Pendidikan

Pengelompokan responden menurut pendidikannya didasarkan pada jenjang pendidikan yang telah dilalui responden. Responden di TPK Cibedug sebagian besar berada pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)/sederajat, yaitu sebesar 60 persen. Persentase responden yang berpendidikan SD paling banyak terdapat di Kelompok III yaitu 70 persen, sedangkan untuk Kelompok I dan Kelompok II masing-masing sebesar 54,55 persen dan 55,56 persen. Hal ini

dikarenakan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi, sehingga responden tidak memiliki dana untuk membiayai pendidikan kejenjang yang lebih tinggi atau dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sekitar tempat tinggal responden yang jauh dari lokasi sekolah sehingga masyarakat di sana hanya berpendidikan SD/sederajat. Namun, ada juga responden yang tidak mempunyai minat untuk bersekolah walaupun mampu dalam hal pembiayaan. Pada umumnya responden tidak ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dikarenakan kekurangan biaya dan adanya keinginan untuk melakukan hal lain yang dianggap lebih berguna, seperti bertani atau beternak.

Peneliti tidak mencantumkan pengalaman responden dalam mendapatkan pendidikan informal. Hal ini dikarenakan seluruh responden merupakan anggota KPSBU, dimana setiap anggota pernah mendapatkan pendidikan informal berupa penyuluhan (Lampiran 3). Selain penyuluhan dari pihak KPSBU, responden juga mendapatkan penyuluhan dari Dinas Peternakan Kecamatan Lembang.

Pengalaman Beternak

Lama beternak menggambarkan pengalaman para responden pada usahaternak sapi perah yang dapat mempengaruhi perilaku peternak dalam menjalankan usahaternak. Tingkat pengalaman beternak di TPK Cibedug berkisar antara satu sampai 30 tahun. Responden mendapatkan pengalaman beternak dari keluarga atau orang tua sendiri yang memang berprofesi sebagai peternak. Berdasarkan Tabel 11, responden pada Kelompok I mempunyai distribusi pengalaman beternak lebih lama dibandingkan dengan kelompok yang lain yaitu sebanyak 18,18 persen dengan pengalaman beternak 26-30 tahun.

Mata Pencaharian

Sebanyak 25 responden atau sebesar 83,33 persen menjadikan usahaternak sapi perah sebagai mata pencaharian utama. Berdasarkan Tabel 11, jumlah responden yang menjadikan usahaternak sapi perah sebagai mata pencaharian utama adalah90,91 persen di Kelompok I, 55,56 persen di Kelompok II dan 100 persen di Kelompok III. Hal ini dikarenakan usahaternak sapi perah memiliki jaminan pendapatan yang berkelanjutan dari susu yang dihasilkan, sehingga responden tidak merasa khawatir tidak akan mendapatkan penghasilan dari usahaternak yang dijalankan.

Dari 25 responden yang menjadikan usahaternak sapi perah sebagai mata pencaharian utama, sebanyak 26,67 persen dari mereka memiliki usaha sampingan. Pada Kelompok I sebanyak 10 persen, Kelompok II 40 persen, dan Kelompok III 50 persen. Adapun usaha sampingan yang dilakukan seperti bertani hortikultura, guru atau sebagai anggota LSM. Hal tersebut dikarenakan usaha sampingan yang dijalani merupakan usaha awal responden sebelum menjadikan usahaternak sapi perah sebagai usaha utama dan ingin usaha tersebut tetap berjalan.

Responden yang menjadikan usaha ternak sapi perah sebagai mata pencaharian sampingan yaitu sebanyak 16,67 persen. Berdasarkan Tabel 11, jumlah responden yang menjadikan usahaternak sapi perah sebagai mata pencaharian sampingan adalah 9,09 persen di Kelompok I, 44,44 persen di Kelompok II dan nol persen di Kelompok III. Adapun mata pencaharian utama yang mereka jalani adalah bertani hortikultura atau sebagai karyawan KPSBU. Hal ini dikarenakan usahaternak sapi perah yang mereka jalani saat ini adalah warisan dari orang tua atau usahaternak tersebut ditujukan untuk memanfaatkan lahan di sekitar rumah yang masih dapat dimanfaatkan dan sebagai aktivitas diwaktu senggang.

6.1.2. Gambaran Usahaternak Sapi Perah

Bangsa Sapi

Bangsa sapi yang paling banyak dipelihara di TPK Cibedug adalah sapi dari bangsa Fries Holland (FH) dengan warna bulu hitam putih dan sebagian kecil berwarna merah putih, seperti pada Lampiran 3. Menurut Sudono (2002), sapi FH adalah sapi perah yang produksi susunya tertinggi di Indonesia maupun di negara-negara lain, dibandingkan bangsa-bangsa sapi perah lain. Sapi perah bangsa FH memiliki rata-rata produksi per hari 10liter per ekor. Hal ini terbukti dengan produksi rata-rata di TPK Cibedug sebesar 15,39 liter per ekor per hari, bahkan nilai tersebut lebih besar dari rata-rata produksi yang hanya 10 liter per ekor per hari.

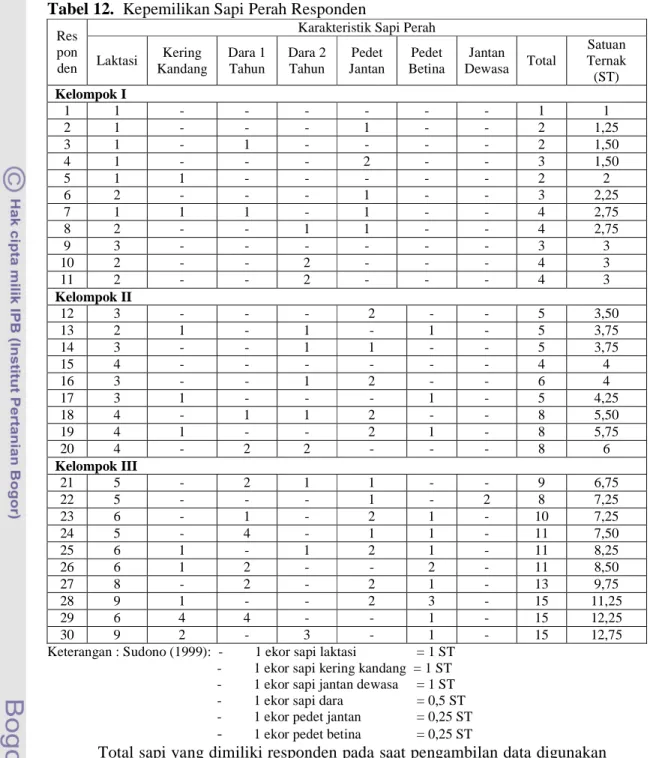

Kepemilikan Ternak Sapi Perah

Ternak sapi perah yang dimiliki oleh responden terdiri dari enam kategori, yaitu sapi laktasi, sapi kering kandang, sapi dara satu tahun, sapi dara dua tahun, pedet jantan, pedet betina, dan sapi jantan dewasa. Pada penelitian ini semua ternak sapi disetarakan ke dalam Satuan Ternak (ST), dimana satu satuan ternak setara dengan satu ekor sapi dewasa, atau dua ekor sapi dara atau empat ekor pedet. Berdasarkan Lampiran 1, dapat dilihat bahwa jumlah populasi sapi perah di TPK Cibedug sebanyak 1.223 ekor. Total sapi laktsi di TPK Cibedug sebesar 765 ekor. Komposisi kepemilikan sapi perah masing-masing responden pada setiap kelompok di TPK Cibedug dapat dilihat pada Tabel 12.

Rata-rata kepemilikan sapi laktasi pada kelompok I adalah dua ekor, Kelompok II empat ekor, dan Kelompok III delapan ekor. Karena rata-rata satuan ternak dari Kelompok III adalah 9,25 ST, maka untuk memudahan perhitungan diasumsikan kepemilikan sapi laktasi pada Kelompok III adalah sembilan ekor. Semua sapi laktasi milik responden diasumsikan dimulai dari laktasi II dan berproduksi sampai laktasi VII. Setelah laktasi VII sapi perah akan dijual sebagai sapi afkir. Sapi kering kandang dalam penghitungan kelayakan finansial dimasukkan dalam kategori sapi produktif, yaitu sapi yang memproduksi susu, pada tahun tersebut. Hal ini dikarenakan masa kering kandang yang hanya berlangsung selama dua bulan. Oleh karena itu, dalam satu tahun sapi tersebut tetap memproduksi susu.

Berdasarkan persentase kepimilikan sapi laktasi masing-masing responden, terdapat empat responden yang memiliki persentase sapi laktasi dibawah 60 persen dimana menurut Sudono (1999) usahaternak sapi perah yang menguntungkan adalah usahaternak sapi perah yang mempunyai sapi laktasi lebih dari 60 persen. Namun berdasarkan persentase jumlah sapi produktif yang dimiliki oleh masing-masing responden seluruh responden memiliki persentase lebih dari 60 persen (Lampiran 4).

Tabel 12. Kepemilikan Sapi Perah Responden

Res pon den

Karakteristik Sapi Perah

Laktasi Kering Kandang Dara 1 Tahun Dara 2 Tahun Pedet Jantan Pedet Betina Jantan Dewasa Total Satuan Ternak (ST) Kelompok I 1 1 - - - 1 1 2 1 - - - 1 - - 2 1,25 3 1 - 1 - - - - 2 1,50 4 1 - - - 2 - - 3 1,50 5 1 1 - - - 2 2 6 2 - - - 1 - - 3 2,25 7 1 1 1 - 1 - - 4 2,75 8 2 - - 1 1 - - 4 2,75 9 3 - - - 3 3 10 2 - - 2 - - - 4 3 11 2 - - 2 - - - 4 3 Kelompok II 12 3 - - - 2 - - 5 3,50 13 2 1 - 1 - 1 - 5 3,75 14 3 - - 1 1 - - 5 3,75 15 4 - - - 4 4 16 3 - - 1 2 - - 6 4 17 3 1 - - - 1 - 5 4,25 18 4 - 1 1 2 - - 8 5,50 19 4 1 - - 2 1 - 8 5,75 20 4 - 2 2 - - - 8 6 Kelompok III 21 5 - 2 1 1 - - 9 6,75 22 5 - - - 1 - 2 8 7,25 23 6 - 1 - 2 1 - 10 7,25 24 5 - 4 - 1 1 - 11 7,50 25 6 1 - 1 2 1 - 11 8,25 26 6 1 2 - - 2 - 11 8,50 27 8 - 2 - 2 1 - 13 9,75 28 9 1 - - 2 3 - 15 11,25 29 6 4 4 - - 1 - 15 12,25 30 9 2 - 3 - 1 - 15 12,75 Keterangan : Sudono (1999): - 1 ekor sapi laktasi = 1 ST

- 1 ekor sapi kering kandang = 1 ST - 1 ekor sapi jantan dewasa = 1 ST - 1 ekor sapi dara = 0,5 ST - 1 ekor pedet jantan = 0,25 ST

- 1 ekor pedet betina = 0,25 ST

Total sapi yang dimiliki responden pada saat pengambilan data digunakan sebagai investasi awal ternak pada tahun ke-1 dengan asumsi bahwa semua sapi yang beerada di lokasi penelitian tidak ada yang dikeluarkan kecuali sapi jantan , pedet jantan dan induk afkir. Pedet betina akan berkembang menjadi sapi dara umur satu tahun, kemudian menjadi sapi dara umur dua tahun pada tahun berikutnya dan menjadi induk. Tingkat Net Calf Corp diasumsikan 90 persen dan sex ratio diasumsikan 50 persen untuk pedet betina dan 50 persen untuk pedet

jantan. Artinya dari kelahiran pedet selama satu tahun, kemungkinan pedet yang dapat bertahan hidup hingga menjadi sapi bakalan yaitu sebanyak 90 persen. Dari total kelahiran pedet dalam satu tahun sebanyak 50 persen merupakan kelahiran pedet betina dan 50 persen merupakan kelahiran pedet jantan. Calving interval atau jarak melahirkan untuk sapi perah di TPK Cibedug rata-rata 12 bulan. Kelahiran dimulai dengan pedet jantan pada tahun ke dua dan pedet betina pada tahun ketiga, berselang-seling. Jika jumlahnya ganjil maka yang pada urutan awal ditahunnya akan berjumlah lebih banyak.

Kandang diasumsikan baru pada awal proyek dan maksimal hanya dibangun sebanyak 10 kandang pada awal proyek. Selanjutnya jika kepemilikan ternak sudah melebihi dari kapasitas kandang, selama belum melebihi kapasitas maksimal kepemilikan ternak, barulah diasumsikan dilakukan penambahan kandang. Pembatasan jumlah populasi ternak hanya sampai sejumlah satuan ternak tertentu yang disesuaikan dengan ketersediaan lahan hijauan dan batas maksimal kebiasaan pembelian pakan hijauan tiap responden, dengan asumsi satu hektar dapat menghasilkan 80 ton hijauan per tahun.

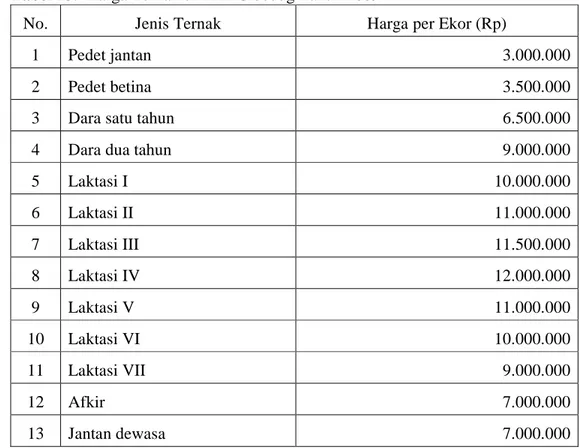

Penjualan yang mengakibatkan terjadi pengurangan jumlah ternak, dilakukan setiap akhir tahun sehingga untuk perhitungan proyeksi digunakan data jumlah total ternak. Setiap pedet yang lahir dan kemudian dijual akan dijual pada umur 3 bulan, yaitu setelah lepas sapih. Proyeksi populasi dapat dilihat dalam Lampiran 5. Harga beli dan harga jual untuk setiap jenis ternak dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Harga Ternak di TPK Cibedug Tahun 2009

No. Jenis Ternak Harga per Ekor (Rp)

1 Pedet jantan 3.000.000

2 Pedet betina 3.500.000

3 Dara satu tahun 6.500.000

4 Dara dua tahun 9.000.000

5 Laktasi I 10.000.000 6 Laktasi II 11.000.000 7 Laktasi III 11.500.000 8 Laktasi IV 12.000.000 9 Laktasi V 11.000.000 10 Laktasi VI 10.000.000 11 Laktasi VII 9.000.000 12 Afkir 7.000.000 13 Jantan dewasa 7.000.000 Produksi Susu

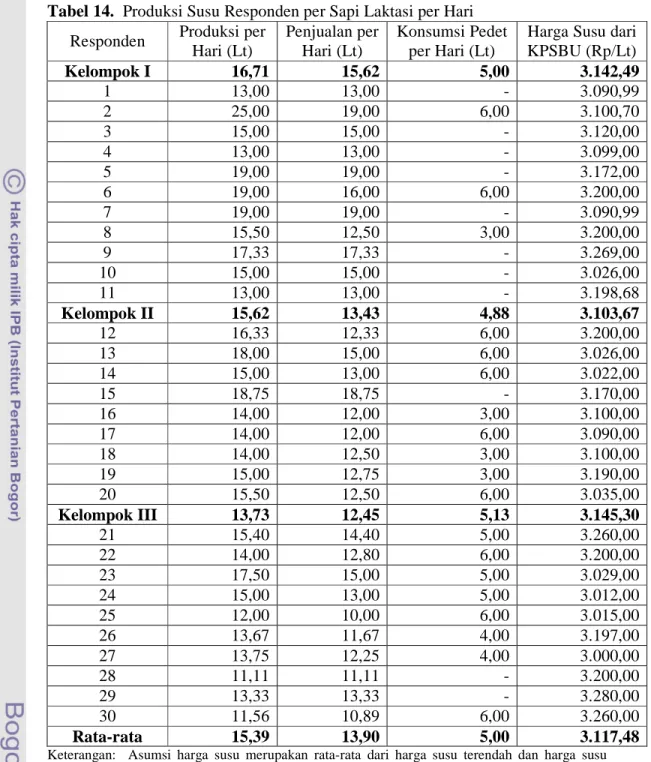

Produksi susu yang dihitung meliputi jumlah yang dijual, jumlah yang diberikan kepada pedet dan jumlah susu yang dikonsumsi responden. Berdasarkan hasil penelitian, responden di TPK Cibedug sangat jarang yang mengambil susu untuk dikonsumsi. Adapun yang mengambil susu untuk dikonsumsi umumnya hanya mengambil dalam jumlah kurang dari satu liter. Produksi susu dan harga susu pada setiap responden merupakan rata-rata dari produksi dan harga yang diterima dalam sebulan terakhir dan diasumsikan tetap untuk tahun berikutnya. Dalam satu tahun sapi laktasi dapat diperah selama 10 bulan (305 hari). Produksi susu dari responden di TPK Cibedug dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Produksi Susu Responden per Sapi Laktasi per Hari Responden Produksi per

Hari (Lt)

Penjualan per Hari (Lt)

Konsumsi Pedet per Hari (Lt)

Harga Susu dari KPSBU (Rp/Lt) Kelompok I 16,71 15,62 5,00 3.142,49 1 13,00 13,00 - 3.090,99 2 25,00 19,00 6,00 3.100,70 3 15,00 15,00 - 3.120,00 4 13,00 13,00 - 3.099,00 5 19,00 19,00 - 3.172,00 6 19,00 16,00 6,00 3.200,00 7 19,00 19,00 - 3.090,99 8 15,50 12,50 3,00 3.200,00 9 17,33 17,33 - 3.269,00 10 15,00 15,00 - 3.026,00 11 13,00 13,00 - 3.198,68 Kelompok II 15,62 13,43 4,88 3.103,67 12 16,33 12,33 6,00 3.200,00 13 18,00 15,00 6,00 3.026,00 14 15,00 13,00 6,00 3.022,00 15 18,75 18,75 - 3.170,00 16 14,00 12,00 3,00 3.100,00 17 14,00 12,00 6,00 3.090,00 18 14,00 12,50 3,00 3.100,00 19 15,00 12,75 3,00 3.190,00 20 15,50 12,50 6,00 3.035,00 Kelompok III 13,73 12,45 5,13 3.145,30 21 15,40 14,40 5,00 3.260,00 22 14,00 12,80 6,00 3.200,00 23 17,50 15,00 5,00 3.029,00 24 15,00 13,00 5,00 3.012,00 25 12,00 10,00 6,00 3.015,00 26 13,67 11,67 4,00 3.197,00 27 13,75 12,25 4,00 3.000,00 28 11,11 11,11 - 3.200,00 29 13,33 13,33 - 3.280,00 30 11,56 10,89 6,00 3.260,00 Rata-rata 15,39 13,90 5,00 3.117,48

Keterangan: Asumsi harga susu merupakan rata-rata dari harga susu terendah dan harga susu tertinggi yang pernah diterima oleh responden selama melakukan usaha.

Produksi susu dari responden di TPK Cibedug berkisar antara 11,11 sampai 25 liter per hari per sapi laktasi dengan rata-rata sebesar 15,39 liter per hari per sapi laktasi. Sedangkan jumlah susu yang dijual peternak responden ke KPSBU berkisar antara 10 sampai 19 liter per hari per sapi laktasi, dengan rata-rata sebesar 13,90 liter per hari per sapi laktasi. Harga beli susu dari KPSBU

kepada peternak responden di TPK Cibedug berkisar antara Rp 3.000,00 – Rp 3.280,00 per liter, dengan harga rata-rata Rp 3.117,48 per liter. Proyeksi produksi susu dihitung dengan mengasumsikan dari jumlah induk laktasi yang ada. Besarnya produksi susu tiap induk diasumsikan selama 305 hari. Proyeksi produksi susu dapat dilihat pada Lampiran 6.

Usahaternak pada Responden 2 memiliki rata-rata produksi susu terbanyak dibandingkan dengan responden yang lain, yaitu sebanyak 25 liter per hari per sapi laktasi. Namun penjualan susu rata-rata ke KPSBU terbanyak adalah 19 liter per hari per sapi laktasi, yaitu pada Responden 2, Responden 5, dan Responden 7. Untuk harga jual rata-rata tertinggi adalah harga jual susu dari Responden 29 yaitu sebesar Rp 3.280,00 per liter. Sedangkan untuk harga jual rata-rata susu terendah adalah Responden 27 yaitu sebesar Rp 3.000,00 per liter.Produksi susu dari responden pada Kelompok I memiliki rata-rata produksi dan rata-rata penjualan susu teringgi yaitu sebesar 16,71 liter per hari dan 15,62 liter per hari. Namun, untuk harga jual rata-rata tertinggi adalah Kelompok III sebesar Rp 3.145,30. Pemberian susu pada pedet sebenarnya tidak jauh berbeda antara Kelompok I, Kelompok II dan Kelompok III, namun pemberian susu pada pedet yang tertinggi adalah pada Kelompok III sebesar 5,13 liter per hari.

Selisih antara jumlah susu yang diproduksi dengan jumlah susu yang dijual merupakan jumlah susu yang diberikan kepada pedet. Umumnya responden memberikan susu kepada pedet sebesar tiga sampai enam liter per hari per ekor. Pemberian susu pada pedet yang lebih dari tiga liter per hari per ekor tidak efisien. Menurut Sudono (2002), pemberian susu pada anak sapi dilakukan selama 3,5 bulan dengan rata-rata pemberian tiga liter per hari. Banyaknya susu yang diberikan kepada pedet akan berdampak pada pendapatan peternak, yaitu akan berdampak pada banyaknya susu yang dijual ke KPSBU. Sebagian besar responden di TPK Cibedug belum efisien dalam hal pemberian susu kepada pedet. Terlihat dari rata-rata konsumsi susu oleh pedet yaitu sebanyak lima liter per hari.

Umur beranak pertama rata-rata sapi perah milik responden di TPK Cibedug adalah 2,3 tahun. Umur beranak pertama yang baik adalah sekitar 2-2,5 tahun. Sehingga produksi susu yang dihasilkan akan terus meningkat sampai umur tujuh atau delapan tahun (Sudono 2002). Jumlah susu yang dihasilkan

dipengaruhi juga oleh masa laktasi dan masa kering. Rata-rata sapi di TPK Cibedug memiliki masa laktasi 10 bulan dan masa kering dua bulan. Lamanya masa laktasi dan masa kering ini sudah sesuai dengan standar normal. Menurut Sudono (2002), masa laktasi yang baik adalah 10 bulan dengan masa kering kandang tujuh sampai delapan minggu. Selang beranak sapi di TPK Cibedug rata-rata adalah 12-13 bulan. Menurut Sudono (2002), selang beranak yang optimal adalah 12-13 bulan. Angka service per conception (S/C) yaitu rata-rata tiga. Menurut Sudono (1999), S/C yang baik adalah dua. Namun angka S/C tersebut tidak berdampak pada lamanya calving interval, sehingga angka tersebut masih berada dalam batas normal. Lamanya selang beranak biasanya dikarenakan kurang tepatnya waktu melakukan IB sehingga waktu birahi terlewatkan dan akhirnya sapi menjadi terlambat bunting.

6.1.3. Tatalaksana Usahaternak Sapi Perah

Pakan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usahaternak sapi perah yaitu pemberian pakan. Pada umumnya peternak menyadari bahwa pakan yang diberikan akan mempengaruhi produksi susu, sehingga peternak berusaha memberikan pakan dengan baik. Sapi perah yang produksi susunya tinggi jika diberikan pakan tidak baik maka akan menurunkan kuantitas maupun kualitas susu yang dihasilkan. Pakan yang diberikan kepada sapi perah terdiri atas pakan hijauan dan pakan penguat.

Pakan hijauan yang diberikan oleh responden adalah jenis rumput lapang, rumput alam (campuran) dan rumput gajah (Pennisetum purpureum). Rumput-rumput tersebut diperoleh dari lahan milik sendiri, atau yang disewa oleh peternak baik sewa dari maupun sewa dari pihak lain. Walaupun responden sudah memiliki lahan rumput, baik lahan sendiri ataupun lahan sewa, kekurangan dalam pemberian pakan hijauan tetap saja terjadi pada musim kemarau. Bahkan beberapa responden ada yang mencari hijauan tersebut sampai ke luar daerah, seperti Subang, karena ketersediaan hijauan di wilayah Lembang sudah sangat menipis. Hal ini mengakibatkan adanya penambahan biaya transportasi untuk mendapatkan rumput.

Jumlah rata-rata pakan hijauan yang diberikan peternak adalah 55,80 Kg/ST/hari. Pakan penguat terdiri dari konsentrat ditambah dengan ampas tahu atau ampas singkong (ongok), ada pula yang masih menambahkan dedak, gula aren, atau jerami pada pakan yang diberikan. Pemberian ampas tahu, ataupun singkong bertujuan untuk mengurangi penggunaan konsentrat karena alasan ekonomis. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya pakan. Harga untuk masing-masing pakan yang digunakan oleh responden dapat dilihat pada Tabel 15. Tabel 15. Daftar Harga Pakan yang Digunakan Responden di TPK Cibedug

No Jenis Pakan Harga per satuan

(Rp)

Satuan

1 Rumput 150 Kilogram

2 Jerami 2.000 Ikat

3 Konsentrat (mako) 75.000 Karung

4 ampas tahu atau ampas singkong

(ongok) 23.500-25.000

Karung

5 Dedak 1.300-1.500 Kilogram

6 gula aren 12.000 Kilogram

7 Mineral 12.500 kilogram

Pembelian rumput dilakukan apabila rumput yang dihasilkan dari lahan hijauan belum memenuhi kebutuhan pakan ternak yang dimiliki. Satu ikat jerami memiliki berat kurang lebih 40 kilogram, satu karung konsentrat (mako) memiliki berat 50 kilogram, dan satu karung ampas tahu atau ampas singkong (ongok) memiliki berat kurang lebih 50 kilogram. Mineral digunakan oleh responden sebagai pakan penguat sapi yang sedang bunting. Mineral dicampurkan dengan pakan penguat sebanyak 0,07 Kg/ekor/hari. Namun tidak semua responden menggunakan mineral, Hal ini dikarenakan dengan menggunaan mineral berarti akan menambah biaya pakan untuk ternak. Selain itu, beberapa responden mengungkapkan bahwa di dalam konsentrat sudah terkandung sejumlah mineral.

Pemberian pakan dilakukan dua sampai tiga kali dalam satu hari yaitu pada pagi hari dan sore hari sebelum pemerahan dan dengan siang hari, untuk pemberian tiga kali sehari. Pakan hijauan diberikan setelah pemberian pakan penguat. Pakan penguat diberikan dua kali dalam satu hari yaitu pada pagi dan sore hari. Pada pagi hari pakan penguat diberikan setelah pemerahan, sedangkan pada sore hari pakan penguat diberikan sebelum pemerahan.

Hijauan memiliki kadar serat yang tinggi, hal ini mengakibatkan kadar lemak yang tinggi. Menurut Direktorat Bina Usaha Petani Ternak dan Pengolahan Hasil Peternakan (2003), pemberian hijauan yang ideal adalah 35 Kg/ST/hari sedangkan menurut anjuran penyuluh dari KPSBU pemberian hijauan cukup 10 persen dari bobot badan sapi, untuk konsentrat 2-2,5 % bobot badan sapi (35-45 Kg/ST/hari), dan mineral kurang lebih satu sendok makan atau kurang lebih 10 gram. Pemberian pakan hijauan pada sapi laktasi tidak terlalu baik karena berada jauh di atas normal, yaitu 55,80 Kg/ST/hari, sehingga dianggap kurang efisien. Pemberian dedak, ongok, dan pakan tambahan lainnya sebenarnya tidak dianjurkan karena kebutuhan tersebut sudah terkandung di dalam konsentrat. Proyeksi pemberian pakan pada masing-masing kelompok maupun responden dapat dilihat pada Lampiran 7.

Berdasarkan Lampiran 7, pemberian pakan hijauan atau rumput paling banyak adalah pada Responden 14 (120 Kg/ST/hari) dan paling sedikit pada Responden 21 (25 Kg/ST/hari). Untuk kategori kelompok, Kelompok II merupakan kelompok dengan rata-rata pemberian pakan hijauan atau rumput yang paling banyak diantara responden yang lain (61 Kg/ST/hari). Pemberian pakan konsentrat atau mako paling banyak adalah pada Responden 21 (13,33 Kg/ST/hari) dan paling sedikit pada Responden 15 (0,83 Kg/ST/hari). Untuk kategori kelompok, Kelompok III merupakan kelompok dengan rata-rata pemberian pakan konsentrat atau mako yang paling banyak diantara responden yang lain (7,81 Kg/ST/hari).

Pemberian pakan tambahan berupa dedak paling banyak adalah pada Responden 2 (16,67 Kg/ST/hari) dan paling sedikit pada Responden 18 (0,00 Kg/ST/hari). Untuk kategori kelompok, Kelompok II merupakan kelompok dengan rata-rata pemberian pakan tambahan berupa dedak yang paling banyak diantara responden yang lain (7,24 Kg/ST/hari). Sedangkan pemberian pakan tambahan berupa ampas singkong (ongok) paling banyak adalah pada Responden 15 (25 Kg/ST/hari) dan paling sedikit pada Responden 13 (0,00 Kg/ST/hari). Untuk kategori kelompok, Kelompok II merupakan kelompok dengan rata-rata pemberian pakan tambahan berupa ongok yang paling banyak diantara responden yang lain (8,29 Kg/ST/hari). Penetapan Responden dengan kriteria penggunaan

jenis pakan yang paling sedikit dilakukan dengan cara melihat nilai yang paling rendah. Jika terdapat kesamaan dengan responden lain maka ditentukan berdasarkan total pemberian pakan penguat dengan nilai yang paling kecil.

Perkandangan

Ternak membutuhkan kandang yang berfungsi sebagai tempat berlindung, yaitu untuk menghindari pengaruh-pengaruh yang dianggap kurang menguntungkan seperti kepanasan dan kehujanan. Selain itu kandang juga berfungsi bagi peternak dalam memudahkan penanganan dan pengawasan kesehatan ternak. Pada umumnya sapi perah betina dipisahkan dengan pejantan. Pedet dipelihara dalam kandang tersendiri baik untuk pedet yang baru lahir maupun pedet yang sudah besar. Pedet yang baru lahir dipelahara dalam kandang yang beralaskan rumput, sekam atau serbuk gergaji untuk menghindarkan dari kedinginan.

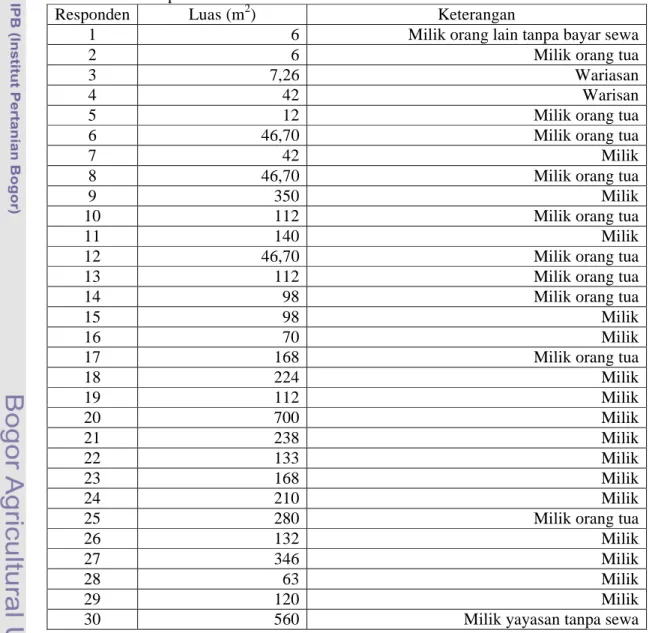

Luas lahan untuk kandang yang terdapat di TPK Cibedug bervariasi, seperti pada Tabel 16. Umur ekonomis kandang rata-rata 10 tahun, dengan biaya pendirian kandang untuk satu ekor sapi sebesar Rp 3.000.000,00. Kandang umumnya terbuat dari bahan bangunan sederhana seperti kayu dan bahan semen dengan atap genteng atau asbes. Tata letak kandang responden terpisah dengan rumah karena lahan yang tersedia terbatas. Responden membangun kandang sangat berdekatan dengan rumah, berada di belakang, di depan, atau di samping rumah.

Luas kandang per satu ekor sapi dewasa rata-rata 1,5 m x 2 m, dengan tinggi rata-rata 2,5-3,0 meter. Peternak ada yang menempatkan dua ekor sapi dalam satu kandang yaitu dengan ukuran 3 m x 2 m yang dinamakan satu lokal (Lampiran 3). Ukuran kandang yang ada sudah sesuai karena ukuran kandang ideal untuk satu ekor sapi induk adalah panjang 180–200 cm, lebar 135-140 cm (Sudono 2003). Sedangkan luas kandang untuk pedet adalah setengah kali ukuran sapi dewasa dengan ketinggian yang sama. Kandang yang digunakan oleh seluruh responden merupakan kandang permanen dengan tipe tunggal atau ganda. Untuk tipe ganda ada yang ditempatkan berhadapan ada pula yang bertolak belakang (Lampiran 3). Rata-rata responden melakukan perbaikan kandang pada tahun ke tujuh, dengan biaya sebessar 20 persen dari biaya pendirian kandang.

Dinding kandang sapi perah responden terbuat dari tembok yang dibangun setinggi satu hingga 1,5 meter, jarak dari tembok hingga atap menggunakan kayu dengan tinggi berkisar antara dua hingga tiga meter. Lantai kandang yang digunakan responden bermacam-macam, yaitu lantai semen, lantai kayu, dengan karet, atau kombinasi dari tiga bahan tersebut. Penggunaan karet sebagai alas kandang dilakukan untuk memudahkan peternak dalam membersihkan kandang dan lantai tidak licin. Setiap kandang memiliki tempat makan dan tempat minum sendiri. Air minum untuk ternak umumnya selalu tersedia di kandang sehingga responden tidak perlu memberikan air minum setiap waktu.

Tabel 16. Luas Lahan yang Dialokasikan untuk Kandang Ternak Sapi Perah Responden

Responden Luas (m2) Keterangan

1 6 Milik orang lain tanpa bayar sewa

2 6 Milik orang tua

3 7,26 Wariasan

4 42 Warisan

5 12 Milik orang tua

6 46,70 Milik orang tua

7 42 Milik

8 46,70 Milik orang tua

9 350 Milik

10 112 Milik orang tua

11 140 Milik

12 46,70 Milik orang tua

13 112 Milik orang tua

14 98 Milik orang tua

15 98 Milik

16 70 Milik

17 168 Milik orang tua

18 224 Milik 19 112 Milik 20 700 Milik 21 238 Milik 22 133 Milik 23 168 Milik 24 210 Milik

25 280 Milik orang tua

26 132 Milik

27 346 Milik

28 63 Milik

29 120 Milik

Lahan yang digunakan untuk kandang merupakan lahan milik dan pinjaman. Disebut lahan pinjaman dikarenakan peternak tidak melakukan pembiayaan atas lahan yang dipinjam. Umumnya hal tersebut terjadi dikarenakan faktor kekeluargaan atau balas jasa di masa lalu. Untuk lahan milik, sebagian besar responden memiliki lahan tersebut dari lahan yang diwariskan oleh orang tua yang sebelumnya juga merupakan peternak sapi perah.

Ketersediaan air pada peternakan sapi perah sangat penting karena susu yang dihasilkan 87 persen berupa air. Dibutuhkan 3,5 sampai empat liter air minum untuk mendapatkan satu liter susu. Oleh karena itu, di lingkungan sekitar lokasi peternakan keberadaan air harus diperhitungkan. Air pada peternakan sapi perah digunakan untuk minum, mandi, dan membersihkan kandang. Setiap kandang pada umumnya terdapat sumur atau sumber air dari alam untuk kebutuhan ternak yang diambil dari mata air pegunungan.

Kegiatan memandikan sapi dilakukan bersamaan dengan membersihkan kandang (Lampiran 3). Kegiatan ini dilakukan sebelum sapi diperah agar air susu yang diperah terhindar dari kotoran atau bibit-bibit penyakit, yang dapat meningkatkan jumlah bakteri dan berakibat pada kualitas susu dan harga yang diterima oleh peternak dari koperasi. Sapi diperah pada pagi hari mulai pukul 03.00 WIB dan siang hari sekitar pukul 14.00 WIB.

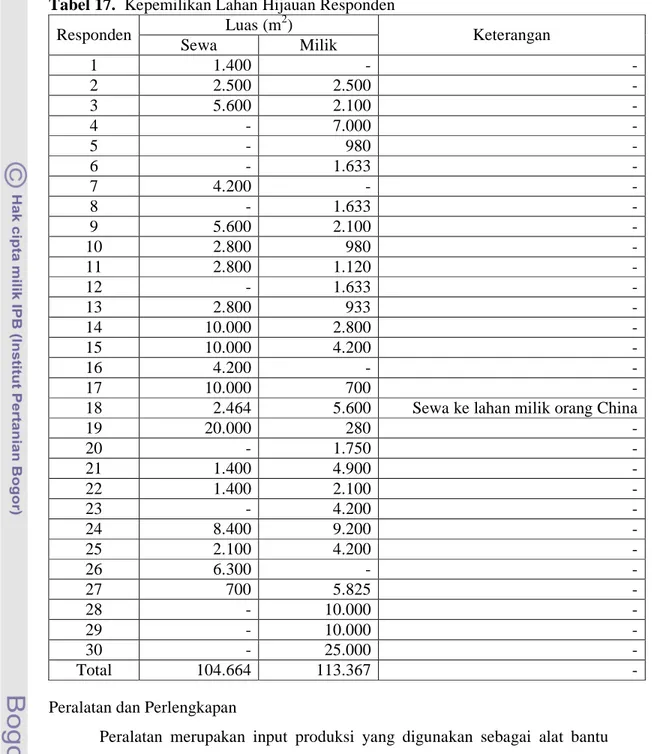

Kepemilikan Lahan Hijauan

Lahan yang digunakan oleh responden untuk aktivitas usahaternak terdiri dari dari lahan pribadi dan lahan sewa dengan komposisi seperti pada Tabel 17. Lahan yang disewa merupakan lahan yang disewakan oleh pihak KPSBU (kerjasama dengan Perhutani) maupun lahan yang disewakan oleh perorangan. Satu hektar lahan dapat menghasilkan 80 ton hijauan per tahun.

Biaya sewa lahan per tahun pada KPSBU sebesar Rp 34,29 per meter persegi. Pembayaran sewa dilakukan dengan cara pemotongan penerimaan peternak dari hasil penyetoran susu kepada pihak KPSBU per 15 hari selama enam bulan. Untuk sewa lahan dari pihak lain, pembayaran sewa dilakukan sesuai kesepakatan yang dibuat antara peternak dengan pihak yang menyewakan lahan.

Tabel 17. Kepemilikan Lahan Hijauan Responden Responden Luas (m 2 ) Keterangan Sewa Milik 1 1.400 - - 2 2.500 2.500 - 3 5.600 2.100 - 4 - 7.000 - 5 - 980 - 6 - 1.633 - 7 4.200 - - 8 - 1.633 - 9 5.600 2.100 - 10 2.800 980 - 11 2.800 1.120 - 12 - 1.633 - 13 2.800 933 - 14 10.000 2.800 - 15 10.000 4.200 - 16 4.200 - - 17 10.000 700 -

18 2.464 5.600 Sewa ke lahan milik orang China

19 20.000 280 - 20 - 1.750 - 21 1.400 4.900 - 22 1.400 2.100 - 23 - 4.200 - 24 8.400 9.200 - 25 2.100 4.200 - 26 6.300 - - 27 700 5.825 - 28 - 10.000 - 29 - 10.000 - 30 - 25.000 - Total 104.664 113.367 -

Peralatan dan Perlengkapan

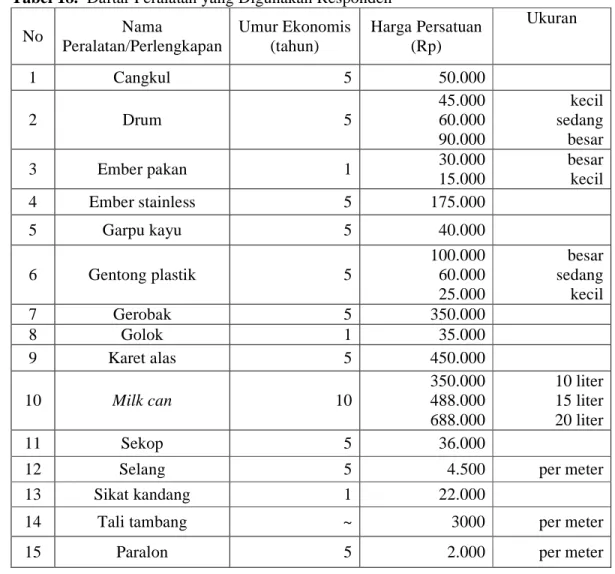

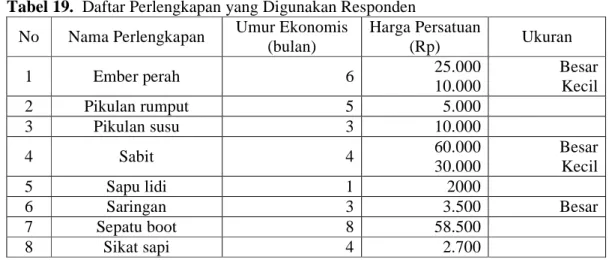

Peralatan merupakan input produksi yang digunakan sebagai alat bantu usaha yang penggunaannya lebih dari satu tahun, sedangkan perlengkapan merupakan alat bantu usaha yang masa pemakaiannya kurang dari atau sama dengan satu tahun. Ada berbagai macam peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh responden seperti tertera pada Tabel 18 dan Tabel 19.

Tabel 18. Daftar Peralatan yang Digunakan Responden No Nama Peralatan/Perlengkapan Umur Ekonomis (tahun) Harga Persatuan (Rp) Ukuran 1 Cangkul 5 50.000 2 Drum 5 45.000 60.000 90.000 kecil sedang besar 3 Ember pakan 1 30.000 15.000 besar kecil 4 Ember stainless 5 175.000 5 Garpu kayu 5 40.000 6 Gentong plastik 5 100.000 60.000 25.000 besar sedang kecil 7 Gerobak 5 350.000 8 Golok 1 35.000 9 Karet alas 5 450.000 10 Milk can 10 350.000 488.000 688.000 10 liter 15 liter 20 liter 11 Sekop 5 36.000

12 Selang 5 4.500 per meter

13 Sikat kandang 1 22.000

14 Tali tambang ~ 3000 per meter

15 Paralon 5 2.000 per meter

Peralatan yang banyak digunakan responden adalah cangkul, sekop, garpu kayu, milkcan, selang, dan gentong plastik. Umur ekonomis peralatan berkisar antara satu tahun sampai 10 tahun, sedangkan umur ekonomis perlengkapan berkisar kurang dari satu tahun. Nilai penyusutan dihitung berdasarkan perhitungan nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus dimana harga beli dikurangi dengan nilai sisa kemudian dibagi dengan umur ekonomis.

Tabel 19. Daftar Perlengkapan yang Digunakan Responden No Nama Perlengkapan Umur Ekonomis

(bulan) Harga Persatuan (Rp) Ukuran 1 Ember perah 6 25.000 10.000 Besar Kecil 2 Pikulan rumput 5 5.000 3 Pikulan susu 3 10.000 4 Sabit 4 60.000 30.000 Besar Kecil 5 Sapu lidi 1 2000 6 Saringan 3 3.500 Besar 7 Sepatu boot 8 58.500 8 Sikat sapi 4 2.700 Tenaga Kerja

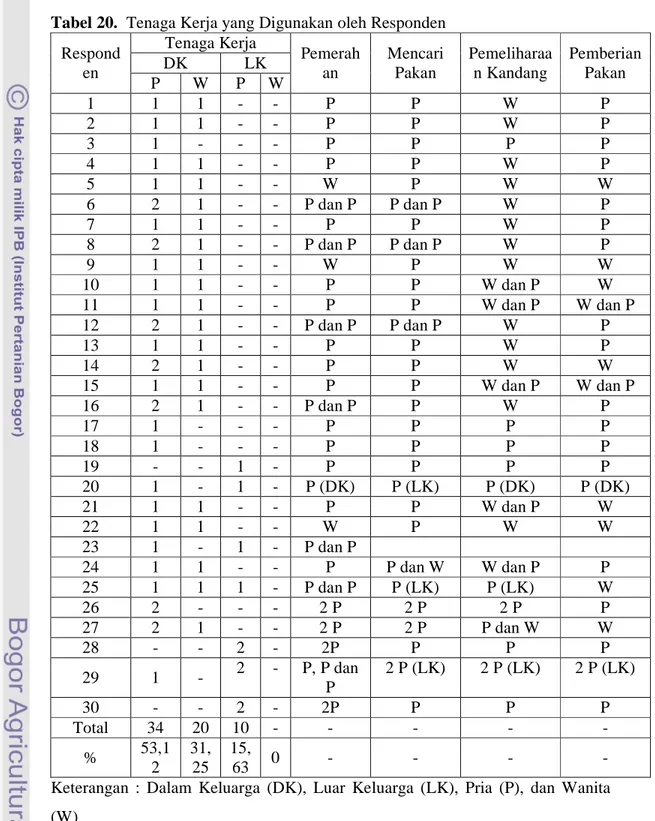

Tenaga kerja yang digunakan dalam usahaternak sapi perah dibedakan menjadi tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. Responden di TPK Cibedug sebagian besar menggunakan tenaga kerja dari dalam keluarga, yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Tabel 20 menunjukkan penggunaan tenaga kerja responden dalam usahaternak sapi perah dibedakan berdasarkan jenis kelamin yaitu pria dan wanita.

Sebagian besar responden menggunakan tenaga kerja dari dalam keluarga saja. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga sangat penting dan juga dipengaruhi oleh kepemilikan ternak sapi yang kurang dari 10 ST. Penggunaan tenaga kerja luar keluarga hanya berkisar satu sampai dua orang pekerja. Rata-rata upah pekerja yang berasal dari luar keluarga di TPK Cibedug kurang lebih sebesar Rp 800.000,00 per bulan. Tenaga kerja luar keluarga yang digunakan seluruhnya adalah pria. Untuk tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga tidak diberi upah.

Secara umum kegiatan yang dilakukan dalam usahaternak sapi perah terdiri dari pemberian pakan, pemberian minum, membersihkan kandang, memandikan sapi, pemerahan, mengangkut susu, dan mencari hijauan serta mencacah rumput (Lampiran 3). Masing-masing kegiatan memerlukankan curahan waktu yang berbeda. Mencari hijauan merupakan kegiatan yang memiliki proporsi terbesar atas total waktu. Kurang lebih waktu yang dihabiskan untuk mendapatkan rumput adalah dua hingga lima jam dalam sehari. Hal ini dikarenakan lahan rumput yang dimiliki sebagian besar responden, baik lahan

sendiri maupun lahan sewa, letaknya cukup jauh. Apalagi jika tidak mencukupi kebutuhan ternak, maka responden harus mencari pakan hijauan ke daerah lain seperti Subang.

Tabel 20. Tenaga Kerja yang Digunakan oleh Responden Respond en Tenaga Kerja Pemerah an Mencari Pakan Pemeliharaa n Kandang Pemberian Pakan DK LK P W P W 1 1 1 - - P P W P 2 1 1 - - P P W P 3 1 - - - P P P P 4 1 1 - - P P W P 5 1 1 - - W P W W 6 2 1 - - P dan P P dan P W P 7 1 1 - - P P W P 8 2 1 - - P dan P P dan P W P 9 1 1 - - W P W W 10 1 1 - - P P W dan P W 11 1 1 - - P P W dan P W dan P 12 2 1 - - P dan P P dan P W P 13 1 1 - - P P W P 14 2 1 - - P P W W 15 1 1 - - P P W dan P W dan P 16 2 1 - - P dan P P W P 17 1 - - - P P P P 18 1 - - - P P P P 19 - - 1 - P P P P 20 1 - 1 - P (DK) P (LK) P (DK) P (DK) 21 1 1 - - P P W dan P W 22 1 1 - - W P W W 23 1 - 1 - P dan P 24 1 1 - - P P dan W W dan P P 25 1 1 1 - P dan P P (LK) P (LK) W 26 2 - - - 2 P 2 P 2 P P 27 2 1 - - 2 P 2 P P dan W W 28 - - 2 - 2P P P P 29 1 - 2 - P, P dan P 2 P (LK) 2 P (LK) 2 P (LK) 30 - - 2 - 2P P P P Total 34 20 10 - - - - - % 53,1 2 31, 25 15, 63 0 - - - -

Keterangan : Dalam Keluarga (DK), Luar Keluarga (LK), Pria (P), dan Wanita (W)

Para responden menggunakan alat transportasi seperti sepeda motor atau mobil bak terbuka (pick up) dalam aktivitas mencari pakan hijauan, Lampiran 3. Jika menggunakan sepeda motor membutuhkan bahan bakar sebesar satu liter per hari atau seharga Rp 4.500,00 per liter, namun saat musim kemarau memerlukan bahan bakar dua kali lipat atau sebesar dua liter per hari. Pakan hijauan yang diperoleh cukup untuk pakan dua ST. Jika menggunakan alat transportasi mobil responden mengeluarkan biaya transportasi sebesar Rp 3.125,00 per ekor per hari.

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam usahaternak sapi perah. Tenaga yang digunakan harus terampil dan berpengalaman agar penggunaan tenaga kerja efisien. Menurut Sudono (1999), untuk mencapai penggunaan tenaga kerja yang efisien pada usahaternak sapi perah di Indonesia sebaiknya seorang tenaga kerja dapat memelihara enam sampai tujuh ekor sapi dewasa.

Berdasarkan hasil penelitian Septianingrum (2008), rata-rata curahan waktu kerja masing-masing tenaga kerja dalam keluarga untuk pengelolaan usahaternak sapi perah pada peternak anggota KPSBU per satuan ternak adalah 0,6922 -1,2528 HKP per hari untuk tenaga kerja suami, 0,1959-0,4541 HKP per hari untuk tenaga kerja istri, 0,0000-0,1024 HKP per hari untuk tenaga kerja anak kecil, 0,0377-0,1912 HKP per hari untuk tenaga kerja anak dewasa laki-laki dan 0,0136-0,0208 HKP per hari untuk tenaga kerja anak dewasa perempuan.

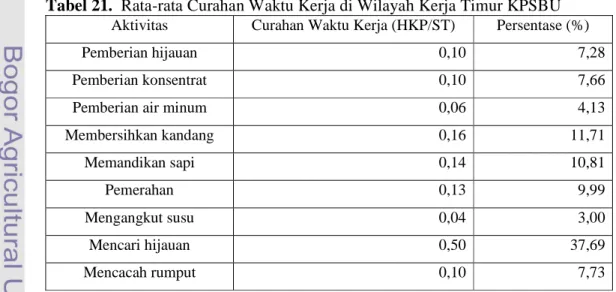

Hasil penelitian Marliani (2008) menyebutkan bahwa rata-rata curahan waktu kerja di wilayah kerja Timur yang terdiri dari TPK Gunung Putri, Cilumber, Cibogo, Cikawari, dan Cibedug adalah seperti pada Tabel 21.

Tabel 21. Rata-rata Curahan Waktu Kerja di Wilayah Kerja Timur KPSBU

Aktivitas Curahan Waktu Kerja (HKP/ST) Persentase (%)

Pemberian hijauan 0,10 7,28

Pemberian konsentrat 0,10 7,66

Pemberian air minum 0,06 4,13

Membersihkan kandang 0,16 11,71 Memandikan sapi 0,14 10,81 Pemerahan 0,13 9,99 Mengangkut susu 0,04 3,00 Mencari hijauan 0,50 37,69 Mencacah rumput 0,10 7,73

Pada penambahan jumlah populasi milik responden maka kebutuhan tenaga kerjapun akan bertambah, sehingga diperlukan proyeksi tenaga kerja untuk melihat kebutuhan tenaga kerja yang meningkat. Rata-rata, di TPK Cibedug, satu orang tenaga kerja menangani sekitar empat sampai enam satuan ternak (ST). Rataan ini masih kurang efisien jika dibandingkan dengan pernyataan Sudono (1999) bahwa satu orang tenaga kerja dewasa mampu menangani sampai tujuh ekor sapi dewasa. Sedangkan menurut Yapp dan Nevans (1955), diacu dalam Sudono (1999), satu tenaga kerja dewasa mampu menangani 10-12 ekor sapi dewasa. Dalam perhitungan kelayakan finansial penulis mengasumsikan dengan menggunakan nilai tengah dari kedua pendapat tersebut yaitu satu tenaga kerja dewasa mampu menangani 10 ekor sapi dewasa.

Pemerahan

Peternak di TPK Cibedug melakukan pemerahan dengan cara manual (Lampiran 3). Pemerahan dilakukan dua kali dalam satu hari, yaitu pada pagi dan sore hari. Hal ini dilakukan karena pihak koperasi mengumpulkan susu dari peternak dua kali dalam satu hari. Pada pagi hari peternak akan menyetorkan susu hasil perahan ke Tempat Penampungan Susu (TPS) pukul 05.00-07.30 WIB, dan pada sore hari pukul 15.30-17.30 WIB. Perbedaan waktu pengambilan susu dari peternak tergantung letak penampungan susu dengan lokasi Cooling Unit. Susu yang pertama diangkut adalah susu dari tempat penampungan yang paling jauh dari Cooling Unit. Kemudian susu dibawa ke Cooling Unit yang ada di Nagrak, Pamecelan, Pojok, Cibedug dan di Koperasi.

Sebelum dilakukan pemerahan peternak membersihkan kandang terlebih dahulu serta memandikan sapi yang akan diperah. Sebelum diperah ambing dibasuh terlebih dahulu dengan menggunakan lap bersih. Beberapa peternak menggunakan air hangat untuk membersihkan ambing agar kuman-kuman yang menempel pada ambing bisa mati dan tidak merusak kualitas susu yang diperah. Namun beberapa peternak lain menganggap menggunakan air biasa juga sudah cukup.

Pemerahan harus dilakukan sampai air susu di dalam ambing benar-benar habis untuk mencegah penyakit mastitis pada sapi perah. Untuk mencegah munculnya penyakit tersebut, umumnya peternak mengoleskan vaselin pada

putting yang akan diperah. Satu kilogram vaselin habis dalam waktu tiga bulan untuk setiap ekor sapi laktasi, dimana harga vaselin Rp 24.000,00 per kilogram. Perkawinan

Perkawinan adalah upaya untuk melanjutkan keturunan dan menambah populasi ternak sapi perah, sehingga dapat meningkatkan produksi susu. Sebelum melakukan perkawinan peternak harus mengetahui tanda-tanda birahi agar ternak siap untuk dikawinkan, sehingga perkawinan yang dilakukan bisa berhasil. Menurut Sudono (1999), tanda-tanda birahi yang umum pada sapi perah ialah: (1) pada umumnya sapi perah yang birahi akan menaiki sapi betina yang lain, (2) sapi gelisah dan berjalan kesana-kemari, (3) suatu cairan yang kental, jernih, dan berkaca-kaca keluar dari alat kelaminnya dan (4) kemaluannya berwarna merah, bengkak dan hangat.

Pelaksanaan perkawinan pada sapi-sapi milik peternak di TPK Cibedug dilakukan oleh petugas inseminator dari KPSBU, Unit Kesehatan Hewan dan IB (IB Keswan). Perkawinan dilakukan dengan kawin buatan atau Inseminasi Buatan (IB). Jika peternak sudah mengetahui sapi yang dimiliki menunjukkan tanda-tanda birahi, maka peternak segera melaporkan pada TPK sambil menyerahkan kartu berwarna merah secara langsung kepada petugas IB atau menyimpan kartu tersebut si tiap-tiap pos TPS terdekat. Setelah dua sampai tiga bulan dilakukan pemerikasaan kebuntingan, jika sapi tidak menunjukkan tanda-tanda kebuntingan maka inseminator akan melakukan IB setelah sapi tersebut birshi kembali. Pelaksanaan IB tidak dipungut biaya karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan koperasi kepada anggotanya.

Penyakit

Penyakit yang sering menyerang sapi-sapi peternak di TPK Cibedug adalah diare, kembung, kaki bengkak, mastitits, dan Brucellosis. Pengobatan pertama yang dilakukan peternak jika mengetahui sapi yang dimiliki terkena penyakit, khususnya diare, kembung, dan kurang nafsu makan, adalah dengan menggunakan obat tradisional seperti memberi pakan dengan rumput-rumput jenis tertentu atau dengan jamu. Namun apabila terserang penyakit yang cukup parah seperti Brucellosis atau mastitis, peternak langsung melaporkan ke mantra yang bertugas. Jika tidak dapat ditangani lagi maka ditangani oleh dokter hewan. Sapi

yang tidak dapat disembuhkan lagi, langsung dijual ke tempat pemotongan hewan dengan harga yang relatif murah. Umumnya harga yang diberikan hanya setengah dari harga yang seharusnya.

Pelayanan kesehatan hewan tidak pernah dituntut biaya sedikitpun. Koperasi memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada anggota secara gratis. Untuk memenuhi pelayanan tersebut, koperasi menyediakan tenaga kesehatan seperti dokter-dokter hewan. Setiap tahun koperasi juga menyediakan dana khusus untuk bagian kesehatan hewan dalam memberikan pelayanan kepada peternak-peternak anggota koperasi.

Pemasaran Hasil

Susu yang diperah akan disetorkan kepada koperasi, yang selanjutnya oleh koperasi akan dipasarkan kepada Industri Pengolah Susu (IPS), seperti PT. Frisian Flag Indonesia (FFI), Ultra, Indomilk, dan Indolacto. Harga yang dibayar oleh koperasi adalah sesuai dengan kualitas susu yang disetorkan dengan harga berkisar antaraRp 2.900,00-Rp3.400,00 per liter, yaitu dengan standar kadar Total Solid (TS) ≥11,3 persen, uji Resazurin TPC (jumlah kuman < 8.000.000 per mililiter), dan Titik Beku (TB) -0,520 °C sampai -0,550 °C. Jika ada kenaikan TS maupun penurunan jumlah kuman, akan mendapatkan bonus sesuai dengan kategorinya masing-masing dan jika kurang dari standar maka akan dikenakan denda dan surat peringatan sesuai dengan ketetapan di KPSBU.

Harga susu yang diterima peternak dari koperasi dalam satu TPS sama, namun bisa berbeda antara TPS yang satu dengan yang lain meski dalam satu TPK. Hal tersebut tergantung pada kualitas susu yang disetorkan. Setiap terjadi peningkatan TS sebesar 0,1 dikenakan bonus Rp 5,00 per liter, sedangkan apabila terjadi penurunan TS sebesar 0,1 dikenakan denda Rp 5,00 per liter. Setiap melewati batas TB dikenakan denda Rp 100,00 per liter. Dilihat dari jumlah kuman (TPC) koperasi membagi kedalam empat kelompok, yaitu B1 (jumlah kuman < 500.000 per mililiter), B2 (jumlah kuman 500.000-2.000.000 per mililiter), M (jumlah kuman 2.000.000-8.000.000 per mililiter), dan P (jumlah kuman > 8.000.000 per mililiter). Untuk kategori TPC B1 peternak memperoleh bonus Rp 450,00; untuk B2 memperoleh bonus Rp 350,00; untuk M dan Ptidak memperoleh bonus (bonus Rp 0,00).

Standar yang diterapkan koperasi terhadap kualitas susu yang disetorkan peternak salah satunya bertujuan agar peternak terpacu dan berlomba-lomba untuk mendapatkan kualitas susu terbaik, sehingga dapat memperoleh harga jual susu yang tinggi dan pendapatan akan bertambah. Selain itu, dikelompokkan dalam TPS juga bertujuan untuk saling mengingatkan, minimal antar peternak dalam satu TPS, untuk memperoleh kualitas susu terbaik. Sehingga akan saling membantu dalam tatalaksana usahaternak yang dijalankan, karena jika satu peternak saja dalam satu TPS menghasilkan kualitas susu yang jelek maka semua peternak dalam satu TPS akan terkena imbasnya, yaitu harga susu menjadi rendah. Alasan lainnya adalah agar susu dari peternak dapat terjual seluruhnya ke IPS, karena syarat penjualan susu ke IPS lebih ketat.

6.2. Analisis Kelayakan Finansial

Umur proyek dalam analisis kelayakan finansial usahaternak sapi perah yaitu selama 10 tahun. Hal tersebut didasarkan pada umur ekonomis variabel yang paling lama yaitu kandang. Tahun (t) dimulai dari tahun ke-1 karena pada tahun tersebut usahaternak sudah dapat menghasilkan.

Aliran kas membahas tentang arus penerimaan dan arus pengeluaran usahaternak. Aliran kas untuk suatu proyek harus dipisahkan antara aliran kas yang terjadi karena keputusan pembelanjaan dengan aliran kas yang terjadi karena investasi. Arus penerimaan diperoleh dari penerimaan operasi dan nilai sisa aktiva pada akhir proyek. Arus pengeluaran terdiri dari pengeluaran investasi dan pengeluaran operasional selama proyek berjalan.

Pendapatan bersih merupakan selisih dari penerimaan total usahaternak sapi perah dikurangi biaya total usahaternak sapi perah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah populasi ternak, tingkat produksi, dan tingkat keefisienan penggunaan faktor produksi.

6.2.1. Arus Penerimaan

Arus penerimaan (inflow) adalah arus kas yang masuk ke suatu usaha. Usahaternak sapi perah di TPK Cibedug memiliki arus penerimaan yang terdiri dari beberapa komponen yaitu penerimaan dari penjualan susu segar, penjualan pedet jantan, penjualan pedet betina, penjualan induk afkir, penjualan jantan, penjualan kotoran, penjualan karung dan nilai sisa. Pada Skenario II, terdapat

komponen penerimaan pinjaman pada arus peneripaan. Untuk proyeksi inflow masing-masing kelompok dan responden dapat dilihat pada Lampiran 4.

Penjualan pedet betina dilakukan apabila batas maksimal jumlah sapi yang dapat dipelihara sudah terpenuhi. Batas maksimal tersebut berdasarkan ketersediaan lahan yang dimiliki, baik lahan untuk kandang maupun lahan untuk hijauan. Jumlah penerimaan dipengaruhi oleh jumlah produksi dan harga jual.

Sapi perah di TPK Cibedug rata-rata beranak satu kali dalam satu tahun. Susu yang dihasilkan dengan kisaran produksi antara 11-25 liter/ekor/hari yang dijual ke koperasi dengan harga berkisar antara Rp 3.000,00 - Rp 3.280,00 per liter. Penerimaan hasil produksi susu adalah harga jual dikalikan dengan produksi susu yang dijual. Pembayaran dari koperasi atas penjualan susu diberikan setiap 15 hari sekali atau dua kali dalam satu bulan. Penerimaan dari penjualan pedet yang baru lepas sapih, rata-rata berumur tiga bulan. Penerimaan dari penjualan ternak adalah perkalian antara harga jual dengan jumlah ternak yang dijual. Penerimaan yang berasal dari penjualan kotoran dan penjualan kotoran bervariasi. Harga jual untuk karung konsentrat (mako) adalah Rp 1.000,00 dan untuk karung ongok adalah Rp 300,00. Proyeksi penjualan ternak dari masing-masing responden dapat dilihat padaLampiran 8.

6.2.2. Arus Pengeluaran

Arus pengeluaran (outflow) yang terjadi meliputi biaya investasi dan biaya operasional selama proyek tersebut dijalankan. Untuk proyeksi outflow masing-masing kelompok dan responden dapat dilihat pada Lampiran 4.

1. Investasi

Titik awal dari usaha ekonomi dan finansial suatu proyek adalah penanaman investasi, yaitu biaya yang ditanamkan sebelum usaha berjalan. Biaya investasi yang ditanamkan tersebut memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda sesuai dengan ketahanan barang tersebut selama proses produksi. Analisis finansial dilakukan untuk mengetahui tingkat pengembalian investasi yang ditanamkan. Jumlah investasi yang ditanam masing-masing usaha akan berbeda sesuai dengan jumlah populasi ternak yang dimiliki. Harga yang digunakan dalam perhitungan adalah harga yang berlaku di lapang pada saat penelitian berlangsung. Pengeluaran investasi terdiri dari nilai awal ternak pada awal

proyek, pembangunan kandang, pembuatan sumber air, dan pembelian peralatan. Diasumsikan pengeluaran tersebut terjadi setiap kenaikan jumlah Satuan Ternak. Biaya investasi dikeluarkan pada tahun ke-1 dan biaya reinvestasi dikeluarkan untuk peralatan yang telah habis umur ekonomisnya.

2. Biaya Operasional

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat proyek beroperasi. Biaya operasional terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi langsung dengan jumlah produksi susu, sedangkan biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak terkait langsung dengan jumlah produksi susu yang dihasilkan. Biaya yang termasuk biaya variabel adalah biaya pakan, biaya perlengkapan, dan biaya vaselin. Sedangkan biaya tetap terdiri dari biaya tenaga kerja, listrik, transportasi, biaya sewa dan pajak, kewajiban kepada koperasi, dan perbaikan kandang. Penghitungan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan PBB yang ditetapkan untuk wilayah TPK Cibedung. Kewajiban yang harus disetorkan kepada koperasi adalah berupa simpanan wajib sebesar Rp 5,00 per liter dan simpanan manasuka sebesar Rp 5.000,00 per bulan.

3. Pembayaran Biaya Cicilan Pinjaman

Komponen ini hanya terdapat pada Skenario II, akibat adanya penerimaan pinjaman dari bank. Pinjaman dilakukan pada tahun ke-1 dan pembayaran cicilan mulai dilakukan pada akhir tahun pertama dengan waktu pengembalian selama lima tahun.

6.2.3. Penilaian Kriteria Kelayakan Finansial

Berdasarkan nilai arus penerimaan dan arus pengeluaran maka dilakukan analisis finansial untuk mendapatkan nilai Net Present Value (NPV), Interest Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost-Ratio (Net B/C), dan Payback Period (PP). Pada Skenario I suku bunga yang digunakan sebagai parameter analisis untuk menghitung NPV, IRR, Net B/C, dan PP adalah suku bunga deposito rata-rata Bank Indonesia (BI) sebesar tujuh persen per tahun. Hal ini disebabkan semua responden menggunakan modal sendiri dalam mendirikan usahanya, sehingga opportunity cost dari usaha adalah bunga deposito tersebut. Pada Skenario II suku

bunga yang digunakan sebagai parameter analisis untuk menghitung NPV, IRR, Net B/C, dan PP adalah suku bunga pinjaman kredit investasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar 14 persen per tahun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan finansial peternak apabila modal yang digunakan berasal dari pinjaman.

Tingkat suku bunga yang digunakan pada Skenario I menggunakan tingkat suku bunga deposito rata-rata Bank Indonesia (BI) pada bulan Juni tahun 2009, yaitu sebesar tujuh persen. Pemilihan ini berdasarkan bahwa di Lembang terdapat berbagai macam bank swasta serta modal usaha pemilik seluruhnya berasal dari modal pribadi bukan berasal dari pinjaman. Pada Skenario II menggunakan tingkat suku bunga pinjaman kredit investasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada bulan Juni tahun 2009, yaitu sebesar 14 persen. Pemilihan ini dikarenakan BRI adalah bank yang paling banyak memberikan pendanaan untuk sektor agribisnis. Besarnya tingkat suku bunga pada kedua skenario tersebut diasumsikan tetap selama umur proyek.

Pinjaman diasumsikan sebesar pengeluaran (outflow) pada tahun ke-1. Pinjaman dilakukan pada tahun ke-1 dan pembayaran cicilan mulai dilakukan pada akhir tahun pertama. Waktu pengembalian selama lima tahun pada tingkat suku bunga 14 persen. Jumlah yang harus dibayar setiap tahun diperoleh dengan menggunakan rumus capital recovery factor atau faktor pengembalian modal yaitu P(i(1+i)t : (1+i)t-1). Rumus tersebut untuk mengetahui berapa besarnya jumlah tetap yang harus dibayar pada akhir setiap tahun untuk mengembalikan suatu pinjaman termasuk nilai pokok dan bunganya yang selalu dikenakan terhadap nilai pinjaman yang masih berlaku (belum dikembalikan) selama tahun tersebut (sebelum angsuran akhir tahun).

Pada analisis finansial ini tidak memasukkan pajak penghasilan dari usahaternak sapi perah. Hal ini dikarenakan para responden tidak pernah menyetorkan pajak penghasilan dari usaha mereka. Analisis kelayakan finansial secara rinci ditunjukkan oleh Lampiran 9 sampai Lampiran 21, yang diwakili oleh Kelompok I, Kelompok II, dan Kelompok III.

1. Skenario I

Hasil perhitungan NPV, IRR, Net B/C, dan PP pada tingkat suku bunga tujuh persen pada masing-masing kelompok seperti pada Tabel 22 dan untuk masing-masing responden dapat dilihat pada Lampiran 22.

Tabel 22. Analisis Kelayakan Finansial Masing-Masing Kelompok pada

Skenario I

Analisis yang dilakukan pada Kelompok I, memiliki NPV sebesar Rp 86.660.748,50 dan merupakan pendapatan bersih yang diterima peternak selama 10 tahun atau selama umur proyek. Nilai IRR sebesar 23% artinya investasi yang ditanamkan pada usahaternak sapi perah Kelompok I layak dan menguntungkan karena tingkat pengembalian internalnya lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku. Nilai Net B/C yang dihasilkan sebesar 2,91 yang artinya penerimaan peternak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya, yaitu peternak akan mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp 2,91 dari setiap pengeluaran Rp 1,00. Berdasarkan perhitungan PP, jangka waktu pengembalian investasi pada usahaternak Kelompok I yaitu selama 8 tahun 4 bulan 20 hari. Berdasarkan nilai-nilai pada kriteria investasi tersebut, secara finansial usahaternak sapi perah pada Kelompok I rata-rata layak untuk dijalankan. Dari 11 responden pada Kelompok I sebesar 72,73 persen layak untuk diusahakan dan sebesar 27,27 persen tidak layak untuk diusahakan.

Analisis yang dilakukan pada Kelompok II, memiliki NPV sebesar (-) Rp 1.147.473,61 dan merupakan pendapatan bersih yang diterima peternak selama 10 tahun atau selama umur proyek. Nilai IRR sebesar 7% artinya investasi yang ditanamkan pada usahaternak sapi perah Kelompok II tidak layak dan tidak menguntungkan karena tingkat pengembalian internalnya sama dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Nilai Net B/C yang dihasilkan sebesar 0,99 yang artinya penerimaan peternak lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan untuk

Responden Skenario I (DF 7%)

NPV IRR (%) Net B/C PP

Kelompok I 86.660.748,50 23 2,91 8 Tahun 4 Bulan 20 Hari

Kelompok II -1.147.473,61 7 0,99 -

memperolehnya, yaitu peternak tidak mendapatkan tambahan penerimaan karena dari setiap pengeluaran Rp 1,00 peternak hanya menerima sebesar Rp 0,99 atau dengan kata lain peternak merugi. Berdasarkan perhitungan PP, jangka waktu pengembalian investasi pada usahaternak Kelompok II tidak berada dalam jangka waktu 10 tahun. Berdasarkan nilai-nilai pada kriteria investasi tersebut, secara finansial usahaternak sapi perah pada Kelompok II rata-rata tidak layak untuk dijalankan. Dari sembilan responden pada Kelompok II sebesar 55,56 persen layak untuk diusahakan dan sebesar 44,44 persen tidak layak untuk diusahakan.

Analisis yang dilakukan pada Kelompok III, memiliki NPV sebesar Rp 42.820.108,96 dan merupakan pendapatan bersih yang diterima peternak selama 10 tahun atau selama umur proyek. Nilai IRR sebesar 13% artinya investasi yang ditanamkan pada usahaternak sapi perah Kelompok III layak dan menguntungkan karena tingkat pengembalian internalnya lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku. Nilai Net B/C yang dihasilkan sebesar 1,30 yang artinya penerimaan peternak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya, yaitu peternak akan mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp 1,30 dari setiap pengeluaran Rp 1,00. Berdasarkan perhitungan PP, jangka waktu pengembalian investasi pada usahaternak Kelompok III yaitu selama 9 tahun 4 bulan 3 hari. Berdasarkan nilai-nilai pada kriteria investasi tersebut, secara finansial usahaternak sapi perah pada Kelompok III rata-rata layak untuk dijalankan. Dari 10 responden pada Kelompok III sebesar 80 persen layak untuk diusahakan dan sebesar 20 persen tidak layak untuk diusahakan.

2. Skenario II

Hasil perhitungan NPV, IRR, Net B/C, dan PP pada tingkat suku bunga 14 persen pada masing kelompok seperti pada Tabel 23 dan untuk masing-masing responden dapat dilihat pada Lampiran 22.

Tabel 23. Analisis Kelayakan Finansial Masing-Masing Kelompok pada Skenario II

Analisis yang dilakukan pada Kelompok I, memiliki NPV sebesar Rp 25.199.188,80 dan merupakan pendapatan bersih yang diterima peternak selama 10 tahun atau selama umur proyek. Nilai IRR sebesar 23% artinya investasi yang ditanamkan pada usahaternak sapi perah Kelompok I layak dan menguntungkan karena tingkat pengembalian internalnya lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku. Nilai Net B/C yang dihasilkan sebesar 1,29 yang artinya penerimaan peternak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya, yaitu peternak akan mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp 1,29 dari setiap pengeluaran Rp 1,00. Berdasarkan perhitungan PP, jangka waktu pengembalian investasi pada usahaternak Kelompok I yaitu selama 9 tahun 3 bulan 26 hari. Berdasarkan nilai-nilai pada kriteria investasi tersebut, secara finansial usahaternak sapi perah pada Kelompok I rata-rata layak untuk dijalankan. Dari 11 responden pada Kelompok I sebesar 72,73 persen layak untuk diusahakan dan sebesar 27,27 persen tidak layak untuk diusahakan.

Analisis yang dilakukan pada Kelompok II, memiliki NPV sebesar (-) Rp -50.105.396,59 dan merupakan pendapatan bersih yang diterima peternak selama 10 tahun atau selama umur proyek. Nilai IRR sebesar 1% artinya investasi yang ditanamkan pada usahaternak sapi perah Kelompok II tidak layak dan tidak menguntungkan karena tingkat pengembalian internalnya lebih kecil dari tingkat suku bunga yang berlaku. Nilai Net B/C yang dihasilkan sebesar 0,72 yang artinya yaitu peternak tidak mendapatkan tambahan penerimaan karena dari setiap pengeluaran Rp 1,00 peternak hanya menerima sebesar Rp 0,72 atau dengan kata lain peternak merugi. Berdasarkan perhitungan PP, jangka waktu pengembalian investasi pada usahaternak Kelompok II tidak berada dalam jangka waktu 10 tahun. Berdasarkan nilai-nilai pada kriteria investasi tersebut, secara finansial

Responden

Skenario I (DF 7%)

NPV IRR (%) Net B/C PP

Kelompok I 25.199.188,80 23 1,29 9 Tahun 3 Bulan 26 Hari

Kelompok II -50,105,396.59 1 0,72 -

usahaternak sapi perah pada Kelompok II rata-rata tidak layak untuk dijalankan. Dari sembilan responden pada Kelompok II sebesar 44,44 persen layak untuk diusahakan dan sebesar 55,56 persen tidak layak untuk diusahakan.

Analisis yang dilakukan pada Kelompok III, memiliki NPV sebesar (-) Rp 29.972.013,59 dan merupakan pendapatan bersih yang diterima peternak selama 10 tahun atau selama umur proyek. Nilai IRR sebesar 3% artinya investasi yang ditanamkan pada usahaternak sapi perah Kelompok III tidak layak dan tidak menguntungkan karena tingkat pengembalian internalnya lebih kecil dari tingkat suku bunga yang berlaku. Nilai Net B/C yang dihasilkan sebesar 0,87 yaitu peternak tidak mendapatkan tambahan penerimaan karena dari setiap pengeluaran Rp 1,00 peternak hanya menerima sebesar Rp 0,87 atau dengan kata lain peternak merugi. Berdasarkan perhitungan PP, jangka waktu pengembalian investasi pada usahaternak Kelompok III tidak berada dalam jangka waktu 10 tahun. Berdasarkan nilai-nilai pada kriteria investasi tersebut, secara finansial usahaternak sapi perah pada Kelompok III rata-rata tidak layak untuk dijalankan. Dari 10 responden pada Kelompok III sebesar 70 persen layak untuk diusahakan dan sebesar 30 persen tidak layak untuk diusahakan.

Berdasarkan analisis kelayakan finansial terlihat bahwa persentase responden yang layak pada Kelompok III paling besar dibandingkan dengan kelompok lain pada Skenario I. Pada Skenario II, persentase responden yang layak pada Kelompok I paling besar dibandingkan dengan kelompok lain dan Kelompok II paling rendah dibandingkan dengan kelompok lain, baik pada Skenario I maupun Skenario II. Pada Skenario I, persentase responden yang layak untuk Kelompok I sebesar 72,73 persen, Kelompok II sebesar 55,56 persen, dan Kelompok III sebesar 80 persen. Pada Skenario II, persentase responden yang layak untuk Kelompok I sebesar 72,73 persen, Kelompok II sebesar 44,44 persen, dan Kelompok III sebesar 70 persen.

Pada Skenario I usahaternak yang paling baik adalah yang dilakukan oleh Responden 9. Berdasarkan empat kriteria kelayakan (NPV, IRR, Net B/C dan PP) Responden 9 berada pada posisi pertama untuk dua kriteria yaitu berdasarkan PP dan IRR. Berdasarkan kriteria kelayakan NPV yang berada pada posisi pertama

adalah responden 30, sedangkan berdasarkan kriteria Net B/C yang menempati posisi pertama adalah Responden 15.

Pada Skenario II usahaternak yang paling baik adalah yang dilakukan oleh Responden 9 karena berdasarkan empat kriteria kelayakan responden ini berada pada posisi pertama untuk tiga kriteria yaitu berdasarkan IRR ,Net B/C dan PP. Berdasarkan kriteria kelayakan NPV yang berada pada posisi pertama adalah Responden 15.

Jadi berdasarkan Skenario I dan II, usahaternak yang paling baik adalah yang dilakukan oleh Responden 9. Untuk kategori kelompok semua kriteria terbaik ada pada Kelompok I, diikuti oleh Kelompok III lalu Kelompok II. Kelompok II menggambarkan sebagian besar responden pada Kelompok II tidak layak. Hal ini tercermin dari hasil penilaian kriteria kelayakan Kelompok II yang tidak layak baik pada Skenario I dan II. Responden 19, Responden 28, dan Kelompok III pada Skenario I layak untuk diusahakan, namun pada Skenario II dinyatakan tidak layak diusahakan. Untuk Skenario I dan II, berdasarkan kriteria kelayakan yang paling tidak layak adalah Responden 26.

Berdasarkan Tabel 9, terdapat beberapa respoden yang dalam menjalankan usahaternak sapi perah hanya menjadikan usaha tersebut sebagai usaha sampingan atau dengan kata lain bukan sebagai mata pencaharian utama. Pada Kelompok III sebanyak 100 persen responden menjadikan usahaternak sapi perah sebagai mata pencaharian utama, namun berdasarkan hasil analisis kelayakan finansial pada Lampiran 9 diketahui bahwa Kelompok I lebih layak dibandingkan dengan Kelompok III. Hal tersebut dikarenakan sebanyak 50 persen responden dari kelompok III juga memiliki usaha sampingan, sedangkan pada Kelompok I hanya sebesar 10 persen. Meskipun usaha sampingan yang dijalankan dapat memberikan tambahan pendapatan dalam keluarga, namun dapat berdampak kurang baik yaitu peternak menjadi kurang fokus terhadap usahaternak yang dijalankan. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis pada Kelompok II, dimana sebanyak 55,56 persen responden menjadikan usahaternak sapi perah sebagai mata pencaharian utama namun sebanyak 40 persen dari responden tersebut juga memiliki usaha sampingan. Hasil analisis kelayakan untuk rata-rata responden pada Kelompok II adalah tidak layak.

Kepemilikan sapi perah berpengaruh pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk usaha. Seperti pada hasil analisis untuk Kelompok I, Kelompok II dan Kelompok III (Lampiran 4), semakin besar kepemilikan sapi perah maka pengeluaran juga akan semakin besar. Namun berdasarkan hasil analisis untuk masing-masing responden, semakin besar kepemilikan sapi perah belum tentu pengeluaran juga akan semakin besar. Meskipun kepemilikan ternak pada Responden 27 lebih besar dibandingkan Responden 26, dengan jumlah sapi laktasi yang berbeda, pengeluaran pada Responden 26 lebih besar. Satu contoh lagi yaitu pada Responden 22 dengan kepemilikan ternak lebih besar dibandingkan Responden 21, dengan jumlah sapi laktasi yang sama, pengeluaran pada Responden 21 lebih besar. Semakin besar kepemilikan sapi perah tidak menjamin pula semakin layak usahaternak. Seperti pada Responden 25 dengan kepemilikan ternak lebih besar dibandingkan Responden 24 ternyata usahaternak pada Responden 24 layak untuk diusahakan sedangkan pada Responden 25 tidak layak.

Pakan merupakan penyumbang terbesar dalam pengeluaran peternak. Semakin besar pakan yang diberikan maka pengeluaran akan semakin besar. Seperti pada Lampiran 7, untuk kepemilikan ternak yang sama Responden 10 memberikan pakan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan Responden 9. Hal tersebut akan berpengaruh pada besarnya biaya variabel, yaitu biaya variabel pada Responden 10 lebih besar dibandingkan dengan biaya variabel pada Responden 9 (Lampiran 4).

Responden 14 memberikan pakan hijauan dalam jumlah yang paling besar dibandingkan dengan responden yang lain. Responden 21 memberikan pakan konsentrat dalam jumlah yang paling besar dibandingkan dengan responden yang lain. Responden 2 memberikan pakan tambahan berupa dedak dalam jumlah yang paling besar dibandingkan dengan responden yang lain. Responden 15 memberikan pakan tambahan berupa ampas singkong dalam jumlah yang paling besar dibandingkan dengan responden yang lain. Namun secara keseluruhan, Responden 14 adalah responden yang memberikan pakan dalam porsi paling besar dibandingkan dengan responden yang lain.