Waktu dan Tempat

Lokasi penelitian meliputi empat desa di Kabupaten Tasikmalaya yaitu Desa Sukamaju, Raksajaya, Kawungsari, dan Sarimanggu dan satu desa di Kabupaten Ciamis yaitu desa Sukakerta. Lima desa yang menjadi lokasi penelitian ini ditentukan berdasarkan informasi awal tentang keberadaan kukang jawa oleh penduduk dan perjumpaan saat survei pendahuluan pada bulan Agustus-Desember 2007. Pengamatan habitat dan populasi dilakukan pada bulan April-Desember 2008. Total waktu penelitian yang dilakukan adalah sembilan bulan.

Berdasarkan survei pendahuluan, kukang jawa diketahui hanya menempati talun fase II (talun kebun) dan fase III (talun sempurna). Luas seluruh talun kedua fase tersebut di seluruh desa kemudian dihitung luasnya untuk menentukan jumlah transek pengamatan dan ekstrapolasi hasil pengamatan transek populasi. Dengan demikian, penempatan dan jumlah transek pengamatan yang dilakukan telah mewakili fase dan luas talun yang menjadi habitat kukang jawa.

Bahan dan Alat Bahan

Satwa yang dijadikan bahan penelitian adalah kukang jawa (Nycticebus javanicus) yang mendiami habitat talun di lima desa di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Bahan yang digunakan untuk keperluan analisis vegetasi antara lain adalah alkohol 70% sebagai pengawet dari herbarium vegetasi yang tumbuh di habitat talun.

Alat

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini antara lain 1) Peta Rupabumi Digital Indonesia skala 1:25.000 Edisi I tahun 1999 dan 2000, 2) Global Positioning System merek Garmin eTrex Vista CX untuk mencatat koordinat perjumpaan kukang jawa dan posisi petak vegetasi, 3) binokuler merek Tasco 2001 BRZ: 7x35 mm untuk mendeteksi kukang jawa pada siang hari dan untuk keperluan pengenalan vegetasi, 4) headlamp merek Sellery 07264L, 5) spotlight

merek Idealife IL-280HL, dan 6) senter merek Krisbow untuk mendeteksi kukang jawa pada malam hari, 7) night vision merek ATN Jaguar Generasi 1 untuk mendeteksi kukang jawa pada malam hari, 8) jam tangan untuk mengetahui waktu, 9) meteran 50 m untuk mengukur panjang transek, 10) kompas bidik merek Joyko untuk menentukan arah, 11) tabel pengamatan: transek garis dan transek vegetasi untuk mencatat data, 12) meteran untuk mengukur keliling pohon, 13) klinometer sederhana untuk menghitung tinggi pohon, 14) termometer kering & basah sederhana untuk mengetahui suhu kering dan basah, 15) gunting tanaman untuk memotong contoh bagian tumbuhan yang diidentifikasi maupun dibuat menjadi herbarium, 16) alat-alat herbarium: sasak bambu, kertas koran bekas, serta 17) kamera digital SLR merek Nikon D50 beserta lensa tele dan flash light untuk memotret kukang jawa dan habitat, serta handycam dengan fitur nightshoot merek Sony DCR HC 48E untuk merekam perjumpaan dan identifikasi kelompok umur kukang jawa.

Desain Penelitian

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung terhadap habitat dan satwa. Data sekunder berupa informasi perjumpaan kukang jawa dengan penduduk dan kondisi umum tentang desa.

Penentuan Lokasi, Luas Contoh, dan Metode Survei

Studi pustaka mengenai keberadaan kukang jawa di Pulau Jawa menjadi dasar penentuan topik dan lokasi penelitian (Winarti 2003, Schulze 2003b). Wawancara dan survei pendahuluan dilakukan pada bulan Agustus-Desember 2007. Penelitian habitat, populasi, dan sebaran kukang jawa yang dilakukan di lima desa penelitian terdiri atas sepuluh unit transek (Tabel 7).

Satu desa dianggap sebagai satu unit contoh dan terdiri atas beberapa unit transek yang mewakili luas dan fase talun. Pada setiap desa dilakukan survei keberadaan di semua fase talun, yaitu fase I (kebun), II (talun kebun), dan III (talun sempurna) untuk menentukan lokasi transek pengamatan habitat dan populasi kukang jawa. Pengamatan di sepuluh lokasi transek pengamatan telah dilakukan berturut-turut di tiap desa yaitu dua transek di Sukamaju (Lebak Pari

dan Balangendong), dua di Raksajaya (Cimencek dan Citamiang), tiga di Kawungsari (Pasir Pari, Pasir Raweuy, dan Pasir Cupu), dua di Sarimanggu (Pasir Ciputat dan Pojok), dan satu transek di Sukakerta (Awilega) (Tabel 7).

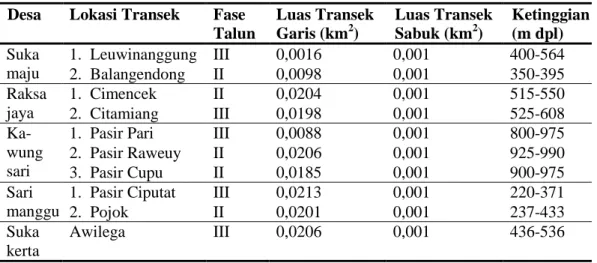

Tabel 7 Luas habitat kukang jawa yang diamati di tiap lokasi Desa Lokasi Transek Fase

Talun Luas Transek Garis (km2) Luas Transek Sabuk (km2) Ketinggian (m dpl) Suka maju 1. Leuwinanggung III 0,0016 0,001 400-564 2. Balangendong II 0,0098 0,001 350-395 Raksa jaya 1. Cimencek II 0,0204 0,001 515-550 2. Citamiang III 0,0198 0,001 525-608 Ka-wung sari

1. Pasir Pari III 0,0088 0,001 800-975 2. Pasir Raweuy II 0,0206 0,001 925-990 3. Pasir Cupu II 0,0185 0,001 900-975 Sari

manggu

1. Pasir Ciputat III 0,0213 0,001 220-371

2. Pojok II 0,0201 0,001 237-433

Suka kerta

Awilega III 0,0206 0,001 436-536

Setiap transek mewakili fase talun di desa penelitian yang menjadi habitat kukang jawa. Habitat representatif (HR) kukang jawa merupakan seluruh luas talun kebun dan talun sempurna di desa dan sekitarnya yang mungkin dijadikan habitat kukang jawa. Tiap HR dikelompokkan sesuai fase talun untuk dikalikan dengan kepadatan individu kukang jawa pada transek yang memiliki fase talun yang sama. HR tiap desa berturut-turut adalah 443,19 ha (Sukamaju); 322,70 ha (Raksajaya); 686,49 ha (Kawungsari); 348,47 ha (Sarimanggu); dan 1,38 ha (Sukakerta).

Transek yang mewakili habitat kukang jawa tersebar pada ketinggian 220-990 m dpl. Setiap lokasi mewakili kondisi topografi dan vegetasi di desa penelitian. Ketinggian lokasi transek semakin meningkat mulai dari transek P hingga PR. Secara umum topografi desa berbukit-bukit kecuali di Desa Sukakerta (Tabel 5), demikian pula dengan topografi lokasi habitat (transek) secara umum berbukit kecuali transek Cm.

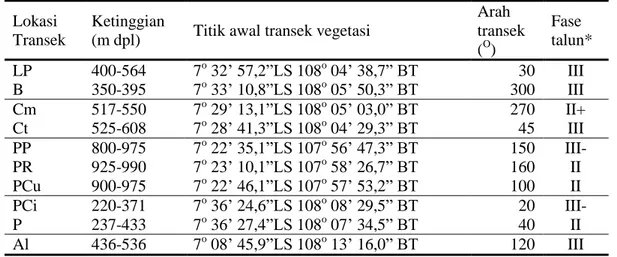

Tabel 8 Kondisi umum lokasi habitat kukang jawa Lokasi

Transek

Ketinggian

(m dpl) Titik awal transek vegetasi

Arah transek (O) Fase talun* LP 400-564 7o 32’ 57,2”LS 108o 04’ 38,7” BT 30 III B 350-395 7o 33’ 10,8”LS 108o 05’ 50,3” BT 300 III Cm 517-550 7o 29’ 13,1”LS 108o 05’ 03,0” BT 270 II+ Ct 525-608 7o 28’ 41,3”LS 108o 04’ 29,3” BT 45 III PP 800-975 7o 22’ 35,1”LS 107o 56’ 47,3” BT 150 III- PR 925-990 7o 23’ 10,1”LS 107o 58’ 26,7” BT 160 II PCu 900-975 7o 22’ 46,1”LS 107o 57’ 53,2” BT 100 II PCi 220-371 7o 36’ 24,6”LS 108o 08’ 29,5” BT 20 III- P 237-433 7o 36’ 27,4”LS 108o 07’ 34,5” BT 40 II Al 436-536 7o 08’ 45,9”LS 108o 13’ 16,0” BT 120 III Keterangan

LS = Lintang Selatan; BT = Bujur Timur

* = tanda (-) menunjukkan awal fase, dan tanda (+) menunjukkan akhir fase

Metode yang digunakan untuk pengambilan data vegetasi yaitu transek sabuk (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974) yang di dalamnya terdapat petak bersarang (Kusmana 1997). Vegetasi yang diamati meliputi dua kategori yaitu vegetasi pohon dan vegetasi bawah selain permudaan pohon (vegetasi lantai). Pohon terdiri atas tiga tingkat pertumbuhan yaitu pohon dewasa, permudaan atau pancang, dan anak pohon atau semai. Data vegetasi pada petak bersarang digunakan untuk menghasilkan indeks nilai penting (INP) dari setiap kategori dan sub kategori vegetasi. Adapun data vegetasi di sepanjang transek sabuk digunakan untuk menghasilkan profil diagram.

Untuk pengambilan data populasi dan sebaran kukang jawa digunakan metode transek garis (Setchell & Curtis 2003). Luas tiap transek sabuk 1000 m2 sedangkan luas transek garis berbeda-beda bergantung pada kondisi dan luas talun yang pada umumnya kecil dan terfragmentasi (Soemarwoto 1984; Winarti 2003; Parikesit et al. 2004). Lebar jarak pandang optimal tiap sisi transek garis adalah 20 m. Transek sabuk digunakan di habitat yang sama dengan transek garis. Penempatan dan jumlah transek ditentukan untuk mewakili fase talun di setiap desa. Lokasi transek dan perjumpaan kukang jawa diukur ketinggiannya dari permukaan laut dengan menggunakan GPS yang dikalibrasi dengan ketinggian lokasi pada peta rupa bumi Indonesia.

Penentuan Waktu Pengamatan

Penentuan waktu pengamatan dilakukan berdasarkan studi pustaka dan uji coba pada survei pendahuluan. N. coucang mulai menjadi tidak aktif menjelang matahari terbit, yaitu bergerak menuju pohon tempat tidur ataupun siap tidur, paling lambat 14 menit sebelum matahari terbit, dan aktif segera setelah matahari terbenam atau paling cepat dua menit sebelumnya (Wiens 2002). Kukang jawa di TNGGP mulai aktif segera setelah matahari terbenam, dengan puncak aktifitas pada pukul 20:00-21:00 WIB dan menurun pada pukul 22:00-00:00 WIB (Pambudi 2008).

Berdasarkan survei pendahuluan diketahui bahwa pada kondisi alami habitat talun diperoleh hasil sebagai berikut:

1) observasi kukang jawa dapat dilakukan saat kukang jawa tidak aktif (tidur) dengan cara mencari keberadaannya di antara rumpun bambu dan vegetasi tingkat pohon,

2) aktifitas tidur kukang jawa paling lambat pukul 08:37 WIB dan aktifitas nokturnalnya paling cepat pukul 19:45 WIB; kukang jawa sulit dideteksi pada waktu menjelang dini hari karena kurang aktif (mulai mencari pohon tidur) hingga semakin terang cahaya menjelang matahari terbit yaitu hingga pukul 06:00.

3) jarak pandang efektif di tiap transek berbeda tergantung kerimbunan vegetasi; rerata jarak efektif yang dapat digunakan di semua transek pada pengamatan siang maupun malam adalah 20 m,

4) panjang total transek garis dalam satu lokasi bergantung pada luas habitat talun,

5) jumlah kukang jawa yang dijumpai tidak bertambah seiring dengan semakin lamanya waktu pengamatan di tiap lokasi transek, oleh karena itu disimpulkan bahwa kisaran waktu pengamatan efektif di tiap lokasi adalah 4-6 hari dan masing-masing ulangan siang dan malam sebanyak 10-15 ulangan atau minimal 4 jam pengamatan siang dan 6 jam pengamatan malam.

Pengamatan Populasi Kukang Jawa

Pengamatan dengan metode transek garis dilakukan pada siang dan malam hari. Pengamatan pada siang hari dimulai pada pukul 07.00 saat kukang jawa sudah atau menjelang tidur, dan pada tengah hari pukul 13.00 saat kukang jawa sudah tidur sepenuhnya (tidak berpindah tempat dan tidak terganggu oleh aktifitas harian manusia di sekitarnya). Pengamatan pada malam hari dimulai pada pukul 19.00 saat kukang jawa mulai beraktifitas (menyelisik atau bila sudah mulai bergerak atau berpindah, keberadaan kukang jawa belum terlalu jauh dari vegetasi tempat tidurnya), dan pada pukul 01.00 dini hari saat kukang jawa sedang berada dalam puncak aktifitasnya. Waktu pengamatan efektif di tiap transek garis yaitu siang hari pada pukul 07.00-12.00 WIB dan 13.00-18.00 WIB, dan malam hari pada pukul 19.00-00.00 WIB dan 01.00-06.00 WIB.

Pengulangan di Transek Garis

Waktu yang ditempuh untuk melakukan pengamatan di tiap transek garis atau kecepatan berjalan saat pengamatan populasi adalah 0,5-1 km/jam. Pengulangan pengamatan dilakukan pada siang dan malam hari dengan waktu pengamatan efektif di tiap transek minimal empat hari dengan minimal total sepuluh ulangan atau minimal 4 jam pengamatan siang dan 6 jam pengamatan malam.

Pengumpulan Data Habitat Kukang Jawa

Pengamatan yang dilakukan pada tiap habitat di tiap desa adalah pengamatan vegetasi dan pengamatan populasi. Habitat kukang jawa yang ingin diketahui adalah spesifikasi dan preferensi habitat. Spesifikasi habitat dijelaskan dengan struktur dan komposisi vegetasi, sedangkan preferensi habitat dijelaskan dengan identifikasi vegetasi untuk tidur dan vegetasi pakan.

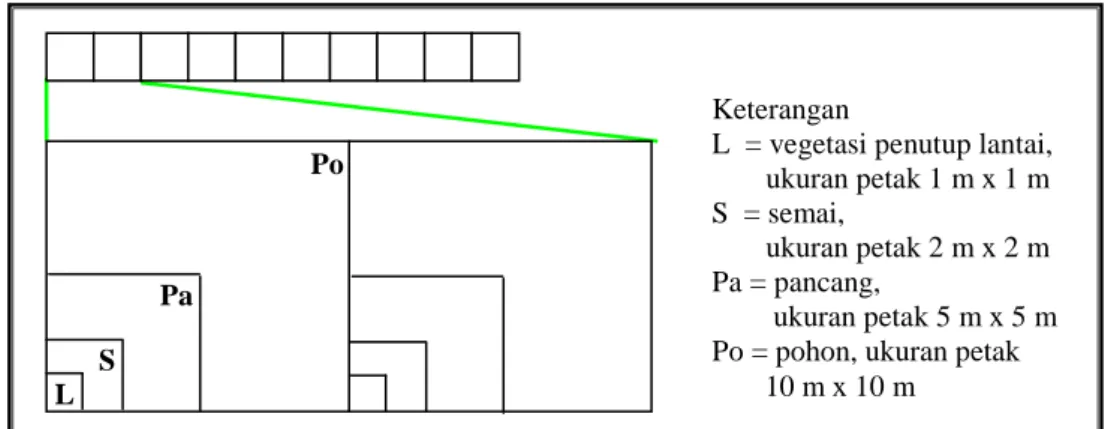

Data vegetasi habitat diperoleh dengan metode transek sabuk-petak bersarang dengan tujuan untuk mengetahui struktur dan komposisi vegetasi habitat kukang jawa (Gambar 8). Metode transek sabuk baik untuk diterapkan pada distribusi spesies yang terpisah-pisah (Setchell & Curtis 2003), dan

memberikan gambaran yang representatif dari suatu habitat daripada hanya menggunakan metode petak kuadrat saja. Transek sabuk-petak bersarang diletakkan di habitat yang sama dengan transek garis.

Gambar 8 Desain transek sabuk-petak bersarang untuk pengambilan data vegetasi

Jumlah petak dalam satu transek sabuk di tiap lokasi masing-masing 10 buah. Tiap petak berukuran 10 m x 10 m dengan tiga petak kuadrat di dalamnya untuk kategori sesuai dengan tingkat tumbuh vegetasi, yaitu semai, pancang, tiang, dan pohon serta vegetasi penutup lantai. Vegetasi penutup lantai merupakan vegetasi selain permudaan pohon seperti herba, rumput, dan semak belukar (untuk selanjutnya disebut dengan vegetasi lantai). Semai adalah anakan pohon dengan tinggi hingga 1,5 m. Pancang adalah vegetasi dengan tinggi lebih dari 1,5 m dan diameter setinggi dada (atau DBH, yaitu diameter setinggi +130 cm dari permukaan tanah) kurang dari 10 cm. Pohon adalah vegetasi dengan DBH sekurang-kurangnya 10 cm. Pada penelitian ini, bambu dimasukkan dalam kategori pohon. Satu rumpun bambu dihitung sebagai satu individu pohon dimana DBH bambu diperoleh dengan mengukur DBH rumpun.

Talun cenderung memiliki keanekaragaman jenis pohon yang lebih sedikit daripada hutan serta luasnya lebih kecil. Hal ini menjadi pertimbangan dalam melakukan pengambilan data melalui petak contoh vegetasi maupun dalam analisisnya. Pengambilan data dilakukan dalam sepuluh petak berukuran 10 m x 10 m untuk pohon. Petak di dalam petak pohon, yaitu petak ukur 5 m x 5 m untuk pancang, petak ukur 2 m x 2 m untuk semai, dan petak ukur 1 m x 1 m untuk vegetasi lantai (Gambar 8).

Keterangan

L = vegetasi penutup lantai, ukuran petak 1 m x 1 m S = semai,

ukuran petak 2 m x 2 m Pa = pancang,

ukuran petak 5 m x 5 m Po = pohon, ukuran petak 10 m x 10 m

L S

Pa

Data vegetasi tingkat pohon dan pancang yang dikumpulkan pada habitat kukang jawa meliputi jenis, jumlah, DBH, tinggi, dan penutupan tajuk. Data vegetasi tingkat semai yang dikumpulkan meliputi tinggi dan penutupan tajuk. Data titik awal transek yang dicatat meliputi posisi geografis, ketinggian di atas permukaan laut, arah transek, dan kemiringan tanah. Pada saat berjumpa kukang jawa yang sedang makan atau tidur dilakukan pencatatan data vegetasi pakan dan vegetasi untuk tidur yang digunakan. Identifikasi vegetasi pakan dilakukan meliputi jenis dan bagian vegetasi yang dimakan (kulit pohon, getah, buah, dan bunga). Identifikasi jenis vegetasi yang digunakan untuk tidur meliputi tinggi, tajuk, serta ketinggian kukang jawa di vegetasi tersebut.

Populasi dan Sebaran Kukang Jawa

Data populasi yang ingin diketahui adalah kepadatan individu kukang jawa dan komposisi kelompok tidur berupa komposisi umur. Metode yang dilakukan untuk mendapatkan data populasi dan sebaran kukang jawa adalah transek garis. Transek diamati pada siang hari dan malam hari. Informasi yang akan dicatat adalah waktu perjumpaan, lokasi dan koordinat, jarak terdekat atau jarak tegak lurus terhadap transek, kategori umur kukang jawa (jika memungkinkan), komposisi kelompok tidur, serta jarak aktifitas manusia terdekat (pemukiman, bangunan, jalan raya, jalan utama desa, atau sawah). Pembagian kelas umur dilakukan berdasarkan kriteria dewasa, pradewasa, juvenil, infan, neonate, dan senile (Setchell & Curtis 2003; Schulze 2002b).

Pada saat pengamatan, pengamat berjalan perlahan sepanjang transek dengan kecepatan maksimal satu km/jam dan berhenti untuk mencatat dan mendokumentasikan kukang jawa dengan kamera foto dalam waktu 10-15 menit. Kecepatan langkah saat pengamatan siang dapat lebih lambat dari satu km/jam karena perlu pengamatan yang lebih teliti pada rimbunnya dedaunan, antara lain paling lambat 0,5 km/jam. Pada pengamatan malam dapat lebih cepat karena kukang jawa lebih mudah terdeteksi dari pantulan sinar matanya yang oranye dan gemerisik daun atau ranting karena pergerakannya, antara lain paling cepat 1,2 km/jam.

Jumlah atau luas transek garis pada setiap desa menunjukkan keterwakilan dari tiap tipe fase talun habitat kukang jawa. Panjang masing-masing transek garis berbeda-beda bergantung pada kondisi dan luas talun yang pada umumnya kecil dan terfragmentasi (Soemarwoto 1984; Winarti 2003; Parikesit et al. 2004). Lebar jarak pandang maksimal yaitu 20 m atau 0,02 km di tiap sisinya (sehingga lebar transek adalah 40 m atau 0,04 km).

Analisis Data Habitat Kukang Jawa

Data habitat dianalisis dari data vegetasi berupa struktur dan komposisi vegetasi untuk mendapat spesifikasi habitat kukang jawa. Data yang dianalisis yaitu kerapatan, kerapatan relatif, frekuensi, frekuensi relatif, dominansi, dan dominansi relatif yang selanjutnya dihitung untuk menghasilkan indeks nilai penting atau INP (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974, Kusmana 1997). Rumus yang digunakan sebagai berikut:

Kerapatan suatu jenis (K) = Jumlah individu suatu jenis Luas petak contoh

Kerapatan relatif suatu jenis (KR) = Kerapatan suatu jenis x 100% Kerapatan seluruh jenis Frekuensi suatu jenis (F) = Jumlah sub-petak ditemukan suatu jenis

Jumlah seluruh sub-petak contoh Frekuensi relatif suatu jenis (FR) = Frekuensi suatu jenis x 100%

Frekuensi seluruh jenis

Dominansi suatu jenis (D) = Luas bidang dasar suatu jenis Luas petak contoh

Dominansi relatif suatu jenis (DR) = Dominasi suatu jenis x 100% Dominasi seluruh jenis

Nilai INP dihitung untuk mengetahui jenis dan tingkat tumbuhan yang memiliki pengaruh atau nilai penting bagi habitat (Mueller-Dombois dan Ellenberg 1974; Kusmana 1997).

INP Semai = KR + FR

Untuk mengetahui preferensi habitat kukang jawa, analisis data vegetasi dilakukan dengan menghitung indeks keanekaragaman Shanon-Wiener (H'), 2) indeks dominansi suatu jenis (D) (Mueller-Dombois dan Ellenberg 1974; Kusmana 1997) sebagai berikut:

H’ = dimana H’ = derajat Keanekaragaman Jenis Vegetasi, N = total INP, ni = INP suatu jenis, dan ln = log 2

D = Pi2 dan Pi = ni/N; dimana D = indeks dominansi suatu jenis, Pi = peluang kepentingan tiap jenis ni/N, ni = jumlah individu untuk tiap jenis, dan N = jumlah total individu

Identifikasi tumbuhan dilakukan di lapang pada siang hari. Identifikasi dilakukan untuk mengenali jenis vegetasi di dalam habitat, jenis vegetasi pakan dan bagian yang dimakan (kulit pohon, getah, buah, dan bunga), serta jenis vegetasi untuk tidur. Tumbuhan yang tidak teridentifikasi di lokasi, contoh koleksinya diidentifikasi berdasarkan kunci identifikasi Thonner (Geesink et al. 1981) dan literatur flora (Backer & Brink 1965; Steenis 1972; Heyne 1987), serta dicek klasifikasinya di situs The International Plant Names Index (http://www.ipni.org).

Populasi dan Sebaran Kukang Jawa 1. Kepadatan dan Estimasi Populasi

Perhitungan kepadatan populasi kukang jawa pada pengamatan siang dan malam hari dengan metode transek garis dilakukan menggunakan rumus:

Kepadatan Populasi (individu/km2) =

Jumlah individu yang teridentifikasi Total area penelitian x Jumlah Ulangan Kepadatan populasi yang diperoleh pada pengamatan siang hari dihitung untuk dibandingkan dengan kepadatan populasi yang diperoleh pada pengamatan malam hari dan pada akhirnya digabungkan untuk memperoleh rerata kepadatan populasi kukang jawa di desa tersebut.

N i n N i n ln

Penentuan estimasi populasi dilakukan dengan menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan formula (Subcommittee on Conservation of Natural Population 1981) sebagai berikut:

P = d x a, dimana P = estimasi populasi kukang jawa,

d = densitas, yaitu rerata kepadatan populasi kukang jawa siang dan malam pada fase talun tertentu, serta

a = area, yaitu luas habitat representatif dengan fase talun yang sama Pengamatan pada transek garis menghasilkan nilai Denssiang dan Densmalam dimana setiap transek mewakili satu fase talun di tiap desa, maka estimasi populasi tiap fase talun adalah sebagai berikut:

Pfase talun; siang/malam = Densfase talun; siang/malam x HRfase talun; siang/malam

Nilai Psiang dan Pmalam pada tiap tipe habitat (fase talun) dijumlah dan menghasilkan total estimasi populasi kukang jawa di tiap desa penelitian.

2. Komposisi Kelompok Tidur

Analisis yang dilakukan dari data perjumpaan di transek garis adalah komposisi kelompok tidur berdasarkan kelas umur. Data dan informasi yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif, tabel, dan grafik.

3. Sebaran

Data perjumpaan kukang jawa pada GPS dipetakan dengan menggunakan program komputer Map Source 6163 dari Garmin. Data tersebut juga diproyeksikan pada peta RBI dengan program Adobe Photoshop CS3 untuk mendapatkan gambar peta sebaran perjumpaan dan habitat kukang jawa. Sebaran kukang jawa di tiap desa kemudian dibandingkan dengan desa lainnya.