II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komoditi Kopi dan Aspek Ekonomisnya.

Kopi merupakan salah satu komponen industri pertanian yang penting di Indonesia. Pada tahun 1986 sektor usaha tani Indonesia mempekerjakan sedikitnya 8 juta orang, termasuk didalamnya 2 juta petani kopi rakyat. Kopi pun merupakan sumber penghidupan bagi 1, 6 juta keluarga petani dan lebih kurang 70.000 keluarga karyawan yang bekerja di berbagai perkebunan kopi di Indonesia (Spillane, 1991).

Kopi (Coffea sp.) merupakan salah satu komoditas ekspor penting dari Indonesia. Data menunjukkan, Indonesia mengekspor kopi ke berbagai negara senilai US$ 588,329,553.00, walaupun ada catatan impor juga senilai US$ 9,740,453.00 (Pusat Data dan Statistik Pertanian, 2006). Di luar dan di dalam negeri kopi juga sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat.

2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Kopi

Produksi adalah perubahan dari dua atau lebih input (sumber daya) menjadi datu atau lebih output (produk). Dalam kaitannya dengan pertanian, produksi merupakan esensi suatu perekonomian. Untuk berproduksi diperlukan sejumlah input, dimana umumnya input yang diperlukan pada sektor pertanian adalah adanya kapital, tenaga kerja dan teknologi. Dengan demikian terdapat hubungan antara produksi dengan input tertentu atau disebut fungsi produksi.

tenaga kerja, selain itu juga aspek manajemen. Pengusahaan pertanian selalu dikembangkan pada luasan lahan pertanian tertentu. Pentingnya faktor produksi tanah bukan saja dilihat dari luas atau sempitnya tanah, tetapi juga macam penggunaan tanah (tanah sawah, tegalan) dan topografi (tanah dataran pantai, rendah, dataran tinggi).

Untuk meningkatkan komoditas kopi perlu diketahui hubungan berbagai faktor mikro, baik aspek produksi seperti luas areal produktif, luas areal baru, penanaman kembali, produksi kopi, maupun aspek produksi kopi yang berkaitan dengan permintaan dan harga kopi serta aspek perdagangan ekspor kopi. Usaha peningkatan produksi dapat dilakukan dengan cara intensifikasi yaitu dengan menambah penggunaan tenaga kerja, modal dan teknologi pada luas lahan yang tetap, dan ekstensifikasi yaitu dengan cara memperluas areal penanaman tanpa menambah modal, tenaga kerja dan teknologi.

multidisiplin dan interdisiplin, dilaksanakan di lahan petani oleh petani dengan bimbingan peneliti dan penyuluh (Saptana 2007).

Adopsi teknologi PHT oleh petani sangat dipengaruhi oleh aspek sosial ekonomi petani. Dengan alasan terbatasnya modal, masa panen satu tahun sekali, serta harga jual kopi yang terus turun beberapa tahun terakhir ini, dapat menjadi faktor penghambat adopsi teknologi PHT oleh petani. Untuk mengurangi hambatan ini, perlu tersedia teknologi PHT yang mudah diterapkan oleh petani, efektif mengendalikan hama penyakit, tidak mahal, menguntungkan usahatani dan memiliki resiko kegagalan kecil (Saptana 2007).

Tanaman kopi memerlukan naungan dengan tujuan agar intensitas cahaya matahari tidak terlalu kuat. Naungan diberikan sedang-sedang saja, tidak terlalu berat, sebab naungan yang terlau berat dapat mengurangi pembuahan. Beberapa jenis pohon pelindung yang digunakan adalah dadap (Erythrina litosperma), jeunjing (Albizzia falcata), lamtoro (Leucaena glauca) (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao 2006). Pertanaman kopi yang kurang naungan dapat digunakan tanaman penutup tanah yang berfungsi sebagai mulsa dan penahan erosi. Tanaman penutup tanah yang biasa digunakan adalah Calopogonium spp., Centrosema spp., Psopcarpusspp., Koro dan wedusan.

2.2.1 Lahan/Areal Perkebunan

daya kopi. Kesesuaian lahan merupakan ukuran kecocokan suatu lahan yang digunakan, termasuk untuk budidaya tanaman kopi.

Sebelum memulai penanaman, alangkah baiknya bila terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap lahan yang akan digunakan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sumber daya lahan sehingga bisa didapatkan informasi yang jelas mengenai seluk beluk lahan sesuai dengan yang dibutuhkan.

2.2.2 Pupuk

Upaya untuk meningkatkan produktivitas kopi secara berkelanjutan adalah meningkatkan produksi dengan pemupukan disertai dengan memperbaiki kondisi lahan dengan pemberian pupuk organik. Penggunaan pupuk organik akan berdampak tidak saja dapat meningkatkan kadar hara tanah dan produktivitas tanaman kopi, juga mengendalikan serangan nematode parasit.

Pupuk organik kompos dapat dibuat sendiri dari bahan berupa limbah pertanian (sisa sisa tanaman) maupun limbah industri pertanian. Kompos akan membantu kodisi lahan yang disukai tanaman kopi antara lain lapisan atas dalam, gembur, subur, banyak mengandung humus, dan permeable. Penggunaan pupuk secara terpadu (kombinasi pupuk organik dan anorganik) akan menaikan produktivitasnya yang kini masih rendah 500 kg/ ha/ thn guna mencapai potensi hasil sesuai genetisnya bisa mencapai 1500 kg/ ha/ tahun).

tanaman maka semakin banyak dosis pupuk yang diberikan agar mengahasilkan masa kemasakan buah yang bagus dan kualitas yang bagus pula.

2.2.3 Bibit

Pemindahan kecambah kopi ke persemaian harus dilakukan dengan sangat hati hati supaya akar tidak rusak. Pemindahan ini tidak boleh dilakukan dengan cara mencabut, melainkan harus dicongkel dengan sebilah bambu atau solet. Sebelum bibit dipindahkan ke persemaian harus diseleksi bentuk perakarannya terlebih dahulu, karena akar yang pertumbuhannya bengkok kurang baik, tanaman menjadi kerdil. Tanah persemaian dicangkul sedalam 70 cm atau lebih, karena bibit akan berada dipersemaian agak lama sekurang kurangnya 9 bulan. Agar struktur tanah menjadi baik, setelah pencangkulan itu sudah bersih dari batu-batuan dan sisa-sisa kayu, kemudian barulah diberi pupuk organik. Pupuk tersebut dapat berupa pupuk kompos, pupuk kandang, ataupun pupuk hijau dan lain sebagainya.

2.2.4 Iklim

Pertumbuhan dan produksi tanaman kopi sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim dan tanah. Kebutuhan pokok lainnya yang tak dapat diabaikan adalah mencari bibit unggul yang produksinya tinggi dan tahan terhadap hama dan penyakit. Setelah persyaratan tersebut dapat dipenuhi, suatu hal yang juga penting adalah pemeliharaan, seperti: pemupukan, pemangkasan, pohon peneduh, dan pemberantasan hama dan penyakit. Pohon kopi tidak tahan terhadap goncangan angin kencang, terlebih pada musim kemarau karena angin akan meningkatkan penguapan air pada permukaan tanah perkebunan. Selain mempertinggi penguapan, angin dapat juga mematahkan dan merebahkan pohon pelindung yang tinggi, sehingga merusak tanaman di bawahnya. Curah hujan yang optimum berkisar 2.000 – 3.000 mm per tahun dengan lebih kurang tiga bulan kering. Masa kering ini diperlukan bagi pembentukan priomordia bunga, pembungaan dan penyerbukan terutama bagi kopi Arabika.

Tanaman kopi tumbuh subur di zona 200 Lintang Utara- 200 Lintang Selatan. Perkembangan tanaman kopi dipengaruhi tingkat elevasi, tempratur, penyinaran, curah hujan, dan angin. Kopi tumbuh subur pada ketinggian kurang lebih 500-2000 meter dari permukaan laut. Temperatur udara berkisar 17-240C mempengaruhi kesuburan tanaman kopi dan bergantung pada jenis kopi yang ditanam.

penyerbukan. Oleh karena itu, kopi tumbuh subur di daerah sejuk dengan angin semilir.

2.2.5 Tanah

Tanah yang dibutuhkan untuk tanaman kopi berbeda-beda menurut keadaan dari mana tanaman tersebut berasal. Pada umumnya tanaman kopi menghendaki tanah yang lapisan atasnya dalam, gembur, subur, banyak mengandung humus, dan permeable, atau dengan kata lain tekstur tanah harus baik. Tanah yang tekstur/strukturnya baik adalah tanah yang berasal dari abu gubung berapi atau yang cukup mengandung pasir. Tanah yang demikian pergiliran udara dan air di dalam tanah berjalan dengan baik. Tanah untuk tanaman kopi tidak menghendaki air tanah yang dangkal, karena dapat membusukkan perakaran, sekurang-kurangnya ke dalaman air tanah 3 meter dari permukaan. Akar tanaman kopi membutuhkan oksigen yang tinggi, yang berarti tanah yang drainasenya kurang baik dan tanah liat berat adalah tidak cocok. Karena tanah itu sulit ditembus akar, peredaran air dan udara pun menjadi jelek.

tanam ulang ini hendaknya diganti dengan tanaman yang tidak sejenis, karena tanaman yang berlainan kebutuhan zat makanannya juga berbeda. Kondisi tanah yang ideal untuk tanaman kopi adalah solum yang cukup dalam, tekstur tanah lempung atau lempung berpasir, struktur tanah gembur, kandungan humus paling sedikit 3%, drainase baik dan pH 5.0 – 6.5. Tanaman kopi memerlukan pupuk organik yang diberikan secara teratur untuk mencukupi kandungan unsur organik minimal 3%. Tercukupinya kebutuhan unsur hara akan menumbuhkan akar tumbuhan kopi yang kuat sehingga proses penyerapan zat nutrisi dari tanah bisa berlangsung optimal. Sistem drainase kurang baik dapat menyebabkan akar mudah busuk, tanaman kopi tumbuh kerdil, dan kekuningan.

2.2.6 Tenaga Kerja

Petani kopi dalam mengelola kebunnya memerlukan tenaga kerja tambahan untuk membantu dalam mengelola kebunnya. Tenaga kerja yang digunakan biasanya yang sudah mengerti dalam mengelola kebun kopi tersebut. Tenaga kerja yang digunakan biasanya untuk keperluan sanitasi kebun, pemupukan tanaman kopi, penyemprotan dan dalam pemanenan. Dalam hal ini, petani harus bisa membagi hasil panen untuk biaya pupuk dan tenaga kerja yang digunakan sehingga tidak rugi.

daerah dataran rendah dan basah. Berdasarkan tujuannya, pemangkasan dalam budidaya kopi dibagi menjadi tiga macam yaitu:

§ Pemengkasan pembentukan, bertujuan membentuk kerangka tanaman seperti bentuk tajuk, tinggi tanaman dan tipe percabangan.

§ Pemangkasan produksi, bertujuan memangkas cabang-cabang yang tidak produktif atau cabang tua. Hal ini dilakukan agar tanaman lebih fokus menumbuhkan cabang yang produktif. Selain itu, pemangkasan ini juga untuk membuang cabang-cabang yang terkena penyakit atau hama.

§ Pemangkasan peremajaan, dilakukan pada tanaman yang telah mengalami penurunan produksi, hasil kuranng dari 400 kg/ha/tahun atau bentuk tajuk yang sudah tak beraturan. Pemangkasan dilakukan setelah pemupukan untuk menjaga ketersediaan nutrisi.

Pemangkasan produksi akan mudah dilakukan bila bentuk tanaman sudah berbentuk simetris, karena cabang-cabang tersebut harus dipangkas atau dipotong sehingga dalam pelaksanaannya tidak begitu memerlukan ketrampilan khusus.

Lain halnya bila bentuk tanaman tidak teratur pertumbuhan cabangnya atau berbentuk payung dalam melaksanakan pemangkasan lepas panen harus memiliki ketrampilan dan keahlian dalam memangkas cabang mana yang harus dipotong dan dibuang.

Pada pelaksanaan pemangkasan produksi atau pemangkasan lepas panen cabang-cabang yang perlu dipotong dan dibuang adalah cabang-cabang sebagai berikut :

1. Cabang mati / kering

2. Cabang tidak produktif / cabang tua ( B 4 ) 3. Cabang balik

4. Cabang Cacung 5. Cabang Kpas 6. Cabang Sakit 7. Tunas air 8. Kuping Lowo

Rejuvinasi atau peremajaan sangat penting dilaksanakan pada tanaman yang sudah tidak produktif atau pada tanaman tua, dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bertahap bisa juga secara total.

tanaman kopi yang dipotong dan sisi samping lainnya dibiarkan tumbuh. Sehingga dengan demikian petani kopi masih bisa memanen kopinya sambil menunggu pelaksanaan peremajaan.

Setelah sisi samping dipangkas akan tumbuh tunas air dari batang pokok, dan tunas air tersebut dilakukan penyambungan pada ketinggian 100 cm – 140 cm. Bila tunas air disambung dan menunjukkan gejalah jadi baru batang pokok dipotong diatas tumbuh tunas air.

Peremajaan total yaitu memotong batang pokok tanaman kopi secara bersama- sama dalam hamparan kebun tanpa menyisakan satupun pohonnya. Tinggi pemotongan tergantung tujuan pembentukan tanaman, bila mengingginkan bentuk mercy dipotong pada ketinggian 80 cm – 100 cm dan bila mengingginkan bentuk paying dipotong pada ketinggian 140 cm – 160 cm.

Pelaksanaan peremajaan/rejuvinasi sebaiknya dilaksanakan setelah panen kopi atau pada bulan Agustus sampai bulan Oktober, sehingga tunas air/cabang autotrop bisa dilakukan penyambungan pada bulan januari atau pada bulan Pebruari.

2.2.7 Penggunaan Biopestisida

compactus, penggerek cabang coklat X.morigerus, kutu hijau Coccus viridis, dan penggerek batang merah Zeuzera coffea (Kadir dkk., 2003).

Kehilangan hasil yang sangat berarti pada tanaman kopi adalah kerusakan oleh hama penggerek buah kopi atau hama bubuk buah kopi Hypothenemus hampei (Coleoptera:Scolytidae). Hama ini dapat menyebabkan kerugian yang serius dengan berkurangnya produksi maupun turunnya mutu kopi akibat biji berlubang. Kerugian hasil yang ditimbulkan adalah sebesar 20-40% dengan intensitas serangan rata-rata sebesar 40%.

Pengendalian dengan insektisida sukar dilakukan karena hampir semua stadium perkembangan serangga H.hampei berada di dalam buah kopi dan kadang kala ketinggian pohon kopi dapat melebihi tinggi manusia, sehingga aplikasi insektisida kurang efektif (Tobing, dkk dalam Virma, 2008).

Agen pengendalian hayati yang mempunyai prospek baik dalam mengendalikan hama PBKo adalah yang dikemas dalam bentuk pestisida hayati, pemangsa, dan parasitoid. Pestisida hayati merupakan pilihan utama untuk dikembangkan di Indonesia karena risiko yang rendah terhadap pencemaran lingkungan, mudah penggunaannya karena petani sudah terbiasa dengan berbagai alat pengendalian, khususnya alat semprot, dan harganya relatif lebih murah dibandingkan harga pestisida kimia (Mangoendihardjo dan Wagiman, 1989). Penggunaan patogen serangga bila berhasil mengendalikan suatu hama, akan lebih memapankan patogen dalam suatu ekosistem, sehingga dapat menjadi agens pengendalian alami bagi hama sasaran (Untung dan Mangoendihardjo, 1994).

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Teori Produksi

Dalam konteks teori produksi kaitannya dengan pertanian, faktor penting dalam pengelolaan sumber daya produksi adalah faktor alam (tanah), modal dan tenaga kerja selain itu juga faktor manajemen. Modal yang dimaksud termasuk biaya pembelian pupuk, pestisida dan bibit.

Hubungan diantara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya dinamakan fungsi produksi. Faktor-faktor produksi dapat dibedakan kepada empat golongan yaitu tenaga kerja, tanah, modal dan keahlian. Faktor produksi tanah, modal dan keahlian dianggap tetap jumlahnya sedangkan faktor produksi tenaga kerja jumlahnya berubah-ubah.

digunakan dan jumlah produksi yang dicapai. Faktor produksi dikenal dengan istilah input sedangkan jumlah produksi biasa disebut sebagai output. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk umum:

Q = f (K, L, R, T)

Dimana Q adalah output atau keluaran yang merupakan jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai faktor produksi, K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja, R adalah Tanah (resources) dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan.

Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah resources dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi tersebut dalam jumlah yang berbeda-beda juga. Di samping itu untuk, untuk satu tingkat produksi tertentu, dapat pula digunkan gabungan faktor produksi yang berbeda. Dengan membandingkan berbagai gabungan faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah barang tertentu dapatlah ditentukan gabungan faktor produksi yang paling ekonomis untuk memproduksi sejumlah barang tersebut (Sukirno, 2011).

2.4 Penelitian Terdahulu

1. Rosmahani, dkk (2005) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Aplikasi atau penerapan PHT (PHT dengan menggunakan pestisida nabati (biopestisida)) efektif menekan serangan penyakit karat daun kopi, populasi nematoda parasit (P. coffeae dan R. Similis., menyebabkan keragaan tanaman kopi arabika lebih tegar dan subur. Penggunaan biopestisida juga dapat meningkatkan produksi biji kopi basah 2,88 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan cara petani. Tetapi pengendalian dengan menggunakan biopestisida belum memberikan peningkatan pendapatan karena harga jual biji kopi rendah yaitu 1.750,-/kg glondong basah. Harga jual rendah karena hasil biji kopi dikawasan Jabung rendah (total produksi biji kopi basah kurang dari 1 ton). Jika produksi biji kopi basah dalam satu kawasan lebih dari 1 ton maka harga jual biji kopi basah lebih tinggi yaitu Rp.2.500,-/kg, sehingga penerapan biopestisda akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp. 1.818.860,- dibandingkan dengan cara petani setempat. Biaya produksi aplikasi Biopestisida sebesar Rp.4.954.200,-/ha

2. Sudaryati (2004) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor –faktor yang berpengaruh terhadap produksi kopi secara signifikan adalah luas lahan, jumlah tanaman.

signifikan yang memengaruhi permintaan komoditi kopi di Sumatera Utara ialah harga kopi domestik, harga ekspektasi kopi domestik, harga gula dan pendapatan per kapita.

4. Martina (2005) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa luas lahan dan upah tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap produksi kopi petani, sedangkan luas lahan, upah tenaga kerja dan biaya pemeliharaan berpengaruh nyata secara serentak terhadap produksi kopi petani. Pendapatan petani kopi tidak hanya didasarkan kepada jumlah produksi kopi yang dihasilkan tetapi juga tergantung pada harga kopi yang terjadi pada tingkat petani. Harga kopi pada tingkat petani sangat tergantung pada perubahan harga pada tingkat ekspor yang memperlihatkan adanya pengaruh tidak langsung kegiatan ekspor terhadap pendapatan petani.

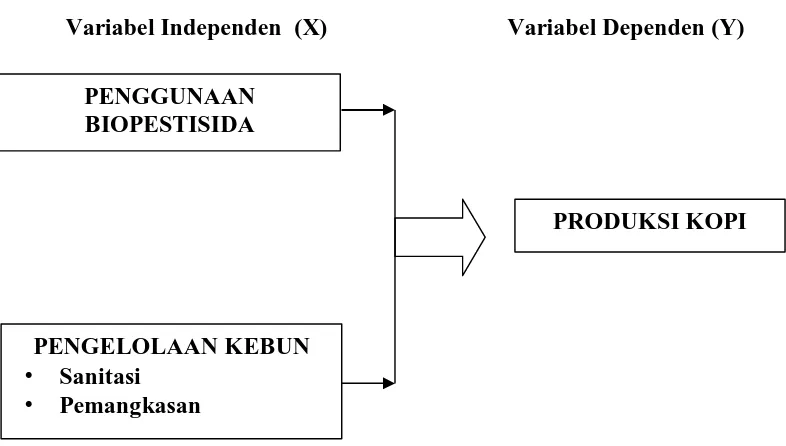

2.4. Kerangka Pemikiran

Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi hasil produksi. Dengan tingginya produksi biji kopi, Indonesia juga harus berupaya agar dapat menjadi eksportir biji kopi dan olahannya yang terbesar di dunia. Penyebab utama penurunan produksi kopi saat ini bahkan diseluruh negara penghasil kopi diakibatkan oleh serangan hama penggerek buah kopi. Salah satu teknik pengendalian yang sudah dikembangkan di Indonesia adalah dengan pengelolaan kebun dan penggunaan Biopestisida.

Penggunaan biopestisida digunakan untuk mengendalikan serangan hama pada tanaman kopi. Akibat dari serangan hama yang tinggi dapat menyebabkan penurunan produksi kopi. Bila pengendalian hama pada tanaman kopi ini dilakukan dengan menggunakan pestisida maka dapat menimbulkan residu pestisida pada buah kopi yang menyebabkan kopi di Indonesia mengalami penolakan oleh negara lain yang mengimpor kopi dari Indonesia, sehingga salah satu cara pengendalian serangan hama ini dilakukan dengan penggunaan biopestisida. Dimana penggunaan biopsetisida ini salah satu cara yang efektif dalam pengendalian hama PBKo sehingga produksi buah kopi dapat meningkat dengan berkurangnya serangan hama PBKo.

produksi buah kopi juga dapat dilakukan dengan sanitasi di sekitar piringan tanaman kopi, sanitasi ini bertujuan untuk membersihkan buah-buah kopi yang terjatuh disekitar piringan tanaman kopi. Buah-buah disekitar piringan kopi ini juga merupakan tempat berkembangnya hama PBKo. Sehingga kebersihan piringan kopi dari buah yang jatuh dan juga gulma yang tumbuh perlu diperhatikan.

Alur kerangka berfikir dalam penelitian dijelaskan pada Gambar 1. Variabel Independen (X) Variabel Dependen (Y)

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

1. Penggunaan biopestisida dan pengelolaan kebun berpengaruh nyata secara serempak dan parsial terhadap produksi kopi petani di Kabupaten Simalungun.

PENGGUNAAN BIOPESTISIDA

PENGELOLAAN KEBUN

• Sanitasi

• Pemangkasan