SUMBER DANA DIPA UNPAD

PATOGENISITAS JAMUR ENTOMOPATOGEN Metarhizium anisopliae TERHADAP Crocidolomia pavonana Fab. DALAM KEGIATAN STUDI

PENGENDALIAN HAMA TERPADU TANAMAN KUBIS DENGAN MENGGUNAKAN AGENSIA HAYATI

Oleh :

Mia Miranti Rustama Melanie Budi Irawan

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran Tahun Anggaran 2008

Berdasarkan SPK No. 394/H6.26/LP/PL/2008 Tanggal 16 April 2008

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran

LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENELITI MUDA (LITMUD) UNPAD SUMBER DANA DIPA UNPAD

TAHUN ANGGARAN 2008

1.a.Judul penelitian : Patogenisitas jamur entomopatogen Metarhizium anisopliae terhadap Crocidolomia pavonana Fab. dalam

c.Pangkat/Gol/NIP : Penata/IIIc/132145898 d.Jabatan fungsional : Lektor

e.Fakultas/Jurusan : MIPA/Biologi

f.Bidang ilmu yang diteliti : Mikrobiologi dan Entomologi 3. Jumlah Tim Peneliti : 3 Orang

4. Lokasi Penelitian : Lab. Mikrobiologi dan Lab. Invertebrata, Jur. Biologi, FMIPA-UNPAD

5. Jangka waktu penelitian : 8 bulan

6. Biaya penelitian : Rp. 6.125.000,00 (enam juta seratus duapuluh limaribu )

Bandung, 14 November 2008

Crocidolomia pavonana Fab. dalam kegiatan studi pengendalian hama terpadu tanaman kubis dengan menggunakan agensia hayati

ABSTRAK

Penelitian tentang patogenisitas jamur entomopatogen Metarhizium anisopliae terhadap Crocidolomia pavonana Fab. dalam kegiatan studi pengendalian hama terpadu tanaman kubis dengan menggunakan agensia hayati telah dilakukan. Aplikasi infeksi spora jamur M. anisopliae dilakukan dengan metode tetes langsung ke atas permukaan kutikula larva. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental dengan rancangan penelitian menggunakan rancangan acak lengkap factor tunggal (konsentrasi spora) dengan 6 taraf (0 spora/ml, 105 spora/ml, 106 spora/ml, 107 spora/ml, 108 spora/ml, 109 spora/ml) dan 4 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infeksi spora jamur dengan berbagai konsentrasi sangat berpengaruh terhadap tingkat dan waktu kematian larva yang diinfeksi, tetapi tidak berpengaruh terhadap berat badan dan konsumsi pakan larva. Infeksi spora jamur 109 spora/ml menyebabkan tingkat kematian larva mencapai 95%, dan waktu kematian tercepat yaitu 4,66 hari.

Kata Kunci : Metarhizium anisopliae, Crocidolomia pavonana Fab., metode tetes langsung.

ABSTRACT

The research against the pathogenity of entomopathogen fungi Metharizium anisopliae concerning Crocidolomia pavonana Fab. on Integrated Pest Management study in cabbage plantation use by biological agent has been done. The application of M. anisopliae spores infection use direct drop methode on surface of the larvae cuticle. For the study were carried out experimentally in the laboratorium and the data were analysed descriptively and for some parameters were analysed statistically using randomyzed block design with six levels of spore concentration (0 spores/ml, 105 spores/ml, 106 spores/ml, 107 spores/ml, 108 spores/ml, 109 spores/ml) and 4 replication respectively. The concentration 109 spores/ml of infection of fungus spores tends to increase the mortality of larval until 95 % and fastest lethal time of larval in 4.66 days.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatNya, penelitian dan

laporan ini dapat diselesaikan. Penelitian ini mencoba memanfaatkan jamur Metarhizium

anisopliae sebagai agensia biologis dalam mengendalikan populasi larva Crocidolomia

pavonana Fab. yang merupakan serangga hama yang paling merusak pada tanaman

kubis.

Ucapan terima kasih diucapkan pada Rektor Universitas Padjadjaran dan

Lembaga penelitian Universitas Padjadjaran yang telah memfasilitasi hingga penelitian

ini dapat terlaksana dengan bantuan dana dari Dana Penelitian Peneliti Muda UNPAD.

Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada Dekan FMIPA, Dr. Wawan

Hermawan, MS, Ketua Jurusan Biologi, Drs Hikmat Kasmara, MS, Rekan-Rekan Dosen

di Lab. Mikrobiologi dan Lab. Invertebrata, Dr. Ratu Safitri, MS, Dr. Nia Rossiana, MS

dan Dra. Ida Indrawati, M.Si, dan Melanie, S.Si, M.Si atas bantuan dan dukungan dalam

penggunaan laboratorium sebagai tempat penelitian ini. Juga terima kasih pada Melanie,

S.Si, M.Si, Budi Irawan, S.Si, M.Si dan Siti Hazar S.Si, sebagai rekan kerja, sehingga

penelitian ini dapat diselesaikan.

Akhir kata semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat

bagi pembacanya.

Bandung, November 2008

Halaman

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 3.1 Tujuan Penelitian 14

4.3.2 Perbanyakan Jamur Metarhizium anisopliae dalam Medium PDA 18 4.3.3 Perbanyakan Jamur Metarhizium anisopliae dalam Medium Beras Jagung 19

5.2 Waktu Kematian Larva Crocidolomia pavonana Fabricius 31

5.3 Berat Badan Maksimum Larva Crocidolomia pavonana Fabricius 33

5.4 Konsumsi Pakan Larva Crocidolomia pavonana Fabricius yang Diinfeksi Spora Jamur Metarhizium anisopliae 35

5.5 Konsumsi Pakan Relatif Larva Crocidolomia pavonana Fabricius 40

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan 43

6.2 Saran 44

DAFTAR PUSTAKA 45

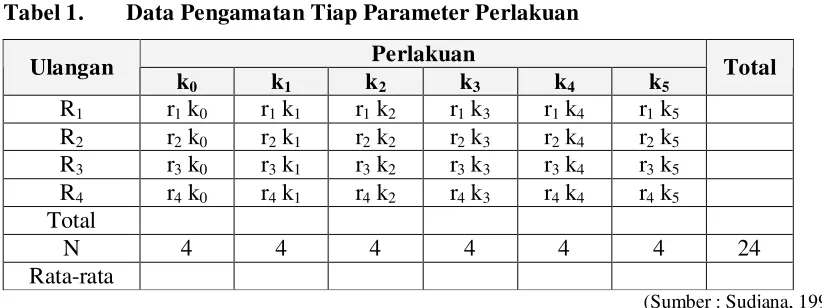

Tabel Halaman

1 Data Pengamatan Tiap Parameter Pelakuan 16 2 Sidik Ragam Konsentrasi Terhadap Tiap Variabel Uji 17 3 Sidik Ragam Pengujian Perlakuan Infeksi Spora Jamur M. anisopliae

Menurut Konsentrasi Terhadap Mortalitas Larva C. pavonana Fab. 26 4 Sidik Ragam Pengujian Perlakuan Infeksi Spora Jamur

M. anisopliae Menurut Konsentrasi Terhadap Waktu Kematian Larva C. pavonana Fab. 31 5 Sidik Ragam Pengujian Perlakuan Infeksi Spora Jamur M. anisopliae

Menurut Konsentrasi Terhadap Berat Badan Maksimum Larva

C. pavonana Fab. 34 6 Sidik Ragam Pengujian Perlakuan Infeksi Spora Jamur M. anisopliae

Menurut Konsentrasi Terhadap Konsumsi Pakan Total Larva

C. pavonana Fab. 37 7 Sidik Ragam Pengujian Perlakuan Infeksi Spora Jamur M. anisopliae

Menurut Konsentrasi Terhadap Konsumsi Makanan Relatif Larva

Gambar Halaman

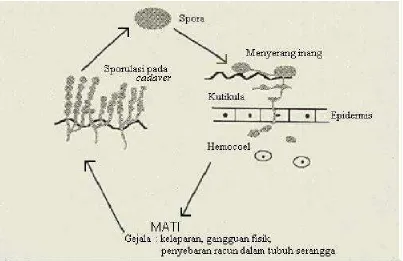

1 Larva C. pavonana Fab. 8 2 Serangga Dewasa C. pavonana Fab., Betina dan Jantan 8 3 Mekanisme Infeksi Jamur M. anisopliae Pada Tubuh Serangga 12 4 Diagram persentase mortalitas larva C. pavonana Fab. akibat

infeksi spora jamur M. anisopliae pada berbagai tingkat konsentrasi 27 5 Diagram rata-rata waktu kematian larva C. pavonana Fab. yang

diinfeksi oleh spora jamur M. anisopliae pada berbagai

tingkat konsentrasi 32 6 Diagram berat badan maksimum larva C. pavonana Fab. yang

diinfeksi spora jamur M. anisopliae pada berbagai tingkat konsentrasi 34 7 Diagram rata-rata konsumsi pakan larva C. pavonana Fab.

yang diinfeksi spora jamur M. Anisopliae 36 8 Diagram rata-rata konsumsi pakan total larva C. pavonana Fab.

yang diinfeksi spora jamur M. anisopliae pada berbagai

tingkat konsentrasi 38 9 Diagram persentase peningkatan konsumsi makanan larva C. pavonana Fab. yang diinfeksi spora jamur M. anisopliae

terhadap larva normal 39 10 Diagram rata-rata konsumsi makanan relatif larva

C. pavonana Fab. yang diinfeksi spora jamur M. anisopliae

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Crocidolomia pavonana Fab. merupakan serangga hama perusak utama tanaman

kubis (Brasicca oleracea var. capitata L.). Serangga hama ini paling menimbulkan

kerusakan pada tanaman kubis saat stadium larva instar tiga, yang merupakan stadium

aktif makan. Bagian kubis yang dirusak adalah titik tumbuh yang menyebabkan

pembentukan krop pada tanaman kubis tidak terjadi. Tanaman kubis yang dirusak dapat

mencapai 100% tidak layak jual, sehingga merugikan petani kubis (Sastrosiswojo, 1981).

Pengendalian populasi serangga hama ini dengan menggunakan insektisida

sintetik tidak selalu dapat diatasi, karena aktivitas larva yang menjadi sasaran insektisida

sintetik lebih banyak berada dalam jantung kubis. Selanjutnya penggunaan insektisida

sintetik yang berkelanjutan akan menyebabkan serangga hama sasaran menjadi resisten

terhadap insektisida sintetik tersebut dan residu insektisida sintetik akan terakumulasi di

lingkungan dan organisme lain non target (Oka, 1998 ; Subagiya, 2002).

Salah satu alternatif untuk mengurangi penggunaan insektisida sintetik dalam

mengendalikan populasi serangga hama adalah menggunakan agensia hayati yang berupa

entomopatogen yang bersifat patogen hanya pada serangga sasaran. Entomopatogen

tersebut adalah jamur entomopatogen. Jamur ini dapat menyebabkan penyakit bila

terinfeksi pada serangga, sehingga dapat menurunkan populasi serangga hama dalam

suatu areal pertanian (Gopalakrishnan, 2001).

Sekitar 700 spesies jamur entomopatogen dari kelas deuteuromycetes diketahui

entomopatogen yang telah digunakan sebagai pengendali populasi serangga hama antara

lain Metarhizium, Beauveria, Aspergillus dan Verticillium (Ihara, et al., 2003). Kelebihan

penggunaan jamur entomopatogen sebagai pengendali populasi serangga hama adalah

mempunyai kapasitas produksi yang tinggi, siklus hidup relatif pendek dan mampu

membentuk spora yang tahan terhadap pengaruh lingkungan (Zimmermann, 1993), serta

sangat kecil kemungkinan menimbulkan resistensi pada serangga hama sasaran (Hall,

1973 dalam Prayogo, et al., 2005).

Metarhizium anisopliae merupakan pilihan dalam mengendalikan populasi

serangga hama karena menyebabkan penyakit “green muscardin fungus” yang patogen

terhadap serangga sasaran. Spora jamur yang melekat pada permukaan kutikula larva

akan membentuk hifa yang memasuki jaringan internal larva melalui interaksi biokimia

yang kompleks antara inang dan jamur. Selanjutnya, enzim yang dihasilkan jamur

berfungsi mendegradasi kutikula larva serangga, hifa jamur akan tumbuh ke dalam sel-sel

tubuh serangga, dan menyerap cairan tubuh serangga. Hal ini akan mengakibatkan

serangga mati dalam keadaan tubuh yang mengeras seperti mumi (Tanada dan Kaya,

1993).

Serangga yang terinfeksi jamur entomopatogen ditandai dengan pertumbuhan hifa

berwarna putih pada permukaan kutikula tubuh, dan memasuki hemocoel. Di dalam

hemocoel, hifa akan membentuk “yeastlike hyphal bodies” (blastopora), yang

memperbanyak diri dengan cara pembentukkan tunas. Blastopora tumbuh dan

berkembang di dalam hemocoel dengan menyerap cairan hemolimpf. Selain itu infeksi

jamur ini menghasilkan enzim dekstruksin yang bersifat toksik dan menimbulkan

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa M. anisopliae efektif dalam

mengendalikan populasi serangga dari ordo Lepidoptera. Prayogo dan Tengkano, (2004),

menemukan bahwa larva Spodoptera litura (Lepidoptera)yang diinfeksi spora jamur

dengan konsentrasi 104 spora/ml hingga 108 spora/ml, menyebabkan kematian larva

S. litura hingga mencapai 83% pada hari ke12 setelah infeksi spora jamur. Selanjutnya,

Gopalakrishnan dan Narayanan, (1988), menemukan bahwa infeksi spora jamur

M. anisopliae dengan konsentrasi 1,8 X 109 sel/ml dapat menyebabkan tingkat mortalitas

larva Helicoverpa armigera (Lepidoptera) hingga mencapai 80-100%.

Penggunaan jamur ini juga telah dicoba untuk mengendalikan populasi serangga

dari ordo diptera. Widiyanti dan Muyadihardja, (2004), menginfeksi larva Aedes aegypti

dengan spora jamur pada konsentrasi 107 sel/ml, menyebabkan tingkat kematian larva

mencapai 91,1 %.

Pada dasarnya, semakin tinggi tingkat dosis yang diinfeksikan pada serangga

sasaran, maka kemungkinan untuk kontak antara inang dan patogen akan semakin tinggi

(Boucias dan Pendland, 1998). Serangga yang terinfeksi jamur ini akan menunjukkan

gejala-gejala gelisah, kurang aktif bergerak, aktivitas makan menurun dan kehilangan

kemampuan koordinasi dengan lingkungan (Tanada dan Kaya, 1993)

Pada penelitian ini akan dilakukan percobaan mengenai pengaruh konsentrasi

spora jamur M. anisopliae terhadap pengendalian populasi serangga hama C. pavonana

1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai

berikut :

1. Apakah tingkat konsentrasi spora jamur M. anisopliae, berpengaruh terhadap

tingkat kematian dan waktu kematian larva C. pavonana?

2. Apakah tingkat konsentrasi spora jamur M. anisopliae, berpengaruh terhadap

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jamur Metarhizium anisopliae

Metarhizium anisopliae adalah jamur yang dikelompokkan ke dalam division

Amastigomycotina (Tanada dan Kaya, 1993 ; Alexopoulus, et al., 1996). Jamur ini

merupakan jamur tanah bila dalam keadaan saprofit, tetapi memiliki kemampuan sebagai

pathogen pada beberapa ordo serangga seperti Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera,

Orthoptera, Hemiptera dan Isoptera (Gabriel dan Riyanto, 1989 ; Baehaki dan Noviyanti,

1993 ; Prayogo, et al., 2005).

Sebanyak 204 isolat M. anisopliae berhasil diisolasi dari tanah (Yip, et al., 1992).

Selanjutnya, Burgner, (1998), menemukan bahwa suhu optimum pertumbuhan jamur ini

adalah 25oC. Kisaran pH untuk pertumbuhan jamu ini antara 3,3-8,5. Miselium jamur ini

bersekat, diameter 1,98-2,97m, konidiofor bersusun tegak, berlapis dan bercabang yang

dipenuhi konidia. Konidia bersel satu dan berbentuk bulat silinder dengan ukuran

9,94x3,96 m. Pada awal pertumbuhan koloni jamur ini berwarna putih, kemudian akan

berubah menjadi warna hijau gelap saat konidia matang dan dilanjutkan dengan

pembentukan spora. Spora yang berwarna hijau ini yang memberi istilah green muscardin

Klasifikasi jamur M. anisopliae menurut Alexopoulus, et al., (1996), adalah

sebagai berikut :

Kingdom Mycetes

Division Amastigomycotina

Classis Deuteromycetes

Ordo Moniliales

Familia Moniliaceae

Genus Metarhizium

Species Metarhizium anisopliae

Metabolit sekunder yang dihasilkan jamur ini adalah mikotoksin yang disebut

destruksin, yang merupakan siklodepsipeptide dengan lima asam amino (Brousseau et al.,

1996). Kelompok depsipeptide ini disebut destruksin A,B,C,D, dan E. Destruksin

berpengaruh terhadap organel sel target (mitokondria, retikulum endoplasma dan

membran nukleus), menyebabkan paralysis sel. Selain itu juga berpengaruh terhadap

kelainan fungsi lambung tengah, tubulus malfigi, hemosit dan jaringan otot larva (Tanada

dan Kaya, 1993 ; Widiyanti dan Muyadihardja, 2004). Patogenisitas jamur terhadap inang

target akan meningkat bila kelembaban udara mencapai 100% (Milner, et al., 1997 ;

Prayogo, et al., 2005).

2.2. Serangga Crocidolomia pavonana Fabricius

Serangga Crocidolomia pavonana merupakan serangga hama utama (key pest)

pada tanaman kubis-kubisan (famili cruciferae). Siklus hidup serangga ini metamorfosis

generasi serangga ini berlangsung antara 22-32 hari, bergantung pada ketinggian tempat

di atas permukaan laut (Sastrosiswojo dan Setiawati, 1993).

Klasifikasi serangga C. pavonana Fab. menurut Kalshoven, (1981), dan Sabado,

et al., (2004), adalah sebagai berikut :

Kingdom Animalia

Phylum Arthropoda

Classis Insecta

Ordo Lepidoptera

Familia Pyralidae

Genus Crocidolomia

Species Crocidolomia pavonana Fabricius. (Sinonim : C. binotalis Zeller)

Siklus hidup C. pavonana dimulai dari telur yang berwarna hijau terang dan

diletakan dalam kelompok-kelompok secara berlapis antara 9-120 butir telur pada bagian

bawah daun kubis. Ukuran kelompok telur berkisar antara 1,0x2,0 mm hingga 3,5x6,0

mm (rata-rata 2,6x4,3 mm). Sebelum menetas, telur matang akan berubah warna menjadi

oranye, kuning kecoklatan atau coklat tua. Periode inkubasi telur antara 3-6 hari pada

suhu 26,0-33,2oC. Rata-rata telur menetas sebanyak 92,4% (Othman, 1982 dalam

Sastrosiswojo dan Setiawati, 1993).

Stadium larva C. pavonana terdiri dari lima instar dan hidup secara berkelompok

serta tidak menyukai sinar matahari. Setiap fase instar berkisar antara 1-7 hari.

Keseluruhan fase instar stadium larva berlangsung antara 11-17 hari, pada suhu

26,0-33,2oC dan kelembaban 54,1-87,8%. Warna larva hijau terang dengan bintik-bintik gelap,

buah di bagian dorsal dan masing-masing satu buah pada bagian lateral. Panjang tubuh

larva yang telah tumbuh sempurna berkisar antara 15-21 mm (Othman, 1982 dalam

Sastrosiswojo dan Setiawati, 1993).

Gambar 1. Larva C. pavonana Fab. Sumber : Lynn dan Finn, 2004.

Stadium pupa C. pavonana berlangsung di bawah tanah. Warna pupa coklat

kekuningan dengan lebar sekitar 3 mm dan panjang 10 mm. fase pupa berlangsung

sekitar 9-13 hari pada suhu26 -33,2oC dan kelembaban 54,1-87,8 (Othman, 1982 dalam

Sastrosiswojo dan Setiawati, 1993).

Gambar 2. Serangga dewasa C. pavonana Fab., betina kiri dan jantan kanan

Stadium imago dari C. pavonana hanya berlangsung sekitar 3-6 hari. Ngengat

betina berukuran sekitar 9,6 mm, lebih kecil daripada ngengat jantan yang berukuran

sekitar 11,4 mm. Ngengat C. pavonana aktif pada malam hari (nocturnal), sehingga pada

siang hari akan bersembunyi di bawah daun kubis. Jika diganggu, ngengat akan terbang

seketika (Sastrosiswojo dan Setiawati, 1993).

Populasi larva tertinggi terjadi antara bulan Maret, Juni dan Agustus. Populasi

larva akan menurun bila curah hujan tinggi. Selama 90 hari periode penanaman kubis,

populasi larva C. pavonana cenderung meningkat dimulai dua minggu setelah

penanaman kubis. Populasi larva tertinggi terjadi pada minggu keenam hingga kedelapan

setelah penanaman kubis, dan akan menurun setelah waktu panen kubis (Sastrosiswojo

dan Setiawati, 1993).

Penyebaran serangga hama C. pavonana di daerah tropis dan subtropis mulai dari

Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia, Afrika Selatan, Tanzania dan Kepulauan Pasifik

(Kalshoven, 1981).

2.3. Mekanisme infeksi jamur M. anisoliae pada larva serangga

Mekanisme penetrasi jamur ini ke dalam tubuh serangga sangat dipengaruhi oleh

struktur kutikula yaitu ketebalan, sklerotisasi, kandungan zat antijamur, dan substansi

nutrisi (Charnley, 1984). Larva yang baru mengalami penggantian kulit dan larva yang

baru membentuk pupa lebih mudah diinfeksi dibandingkan dengan kutikula yang telah

mengalami pengerasan. Selain infeksi melalui kutikula, jamur juga dapat menginfeksi

serangga melalui Buccal cavity, spirakel, dan bukaan eksternal lain yang terdapat pada

Perkembangan mikosis terbagi dalam tiga fase, yaitu penempelan dan

perkecambahan spora pada kutikula serangga, penetrasi dan perkembangan jamur di

dalam hemocoel rongga tubuh, serta kematian serangga. Perkecambahan spora

umumnya bergantung pada kelembaban dan suhu lingkungan, kondisi cahaya dan nutrisi

di lingkungan. Karakteristik dan struktur spora juga mempengaruhi perkecambahan

spora. Spora yang berkecambah menyerang inang membentuk tabung perkecambahan

yang berperan sebagai hifa penetrasi. Selain terbentuk tabung perkecambahan, terbentuk

pula apresorium. Struktur perkecambahan ini memperkuat saat penempelan jamur

Tanada dan Kaya, 1993. Apresorium jamur M. anisopliae dapat tumbuh optimal pada

suhu 25 – 30oC dan pada kisaran pH 5 – 8. Apresorium tidak akan terbentuk pada suhu

dibawah 19oC atau di atas 33oC Boucias dan Pendland, 1998.

Penempelan spora pada kutikula serangga merupakan mekanisme pasif yang

melibatkan bahan-bahan mucilagenous dan struktur permukaan spora Tanada dan Kaya,

1993. Pada beberapa kasus, penempelan spora berkorelasi dengan tingkat keagresifan

atau spesifitas inang dari spesies jamur, seperti misalnya M. anisopliae dengan

Scarabidae ColeopteraTanada dan Kaya, 1993.

Proses penetrasi melalui integumen serangga oleh hifa yang berkecambah dari

spora melibatkan proses kimia enzimatis dan kekuatan fisik. Enzim yang terdeteksi pada

hifa penetrasi adalah protease, aminopeptidase, lipase, esterase dan N-asetilglusaminase

kitinase (Prayogo, et al., 2005). Protease merupakan enzim pendegradasi kutikula

paling utama dan aktivitas enzim ini merangsang kehadiran enzim kitinase. Aktivitas

enzim kitinase berlangsung umumnya pada awal pertumbuhan jamur, pembentukkan

1993. Tingkat virulensi strain jamur dapat menghasilkan enzim ekstraseluler dalam

jumlah besar seperti lipase, estererase, protease, dan -glukanase Tanada dan Kaya,

1993.

Prayogo dan Suharsono, 2005, menyatakan bahwa terdapat empat tahap

terjadinya penyakit serangga yang disebabkan oleh jamur. Tahap pertama adalah

inokulasi, yaitu kontak antara propagul jamur dengan tubuh serangga inang. Selain

konidia, organ lain seperti hifa juga berfungsi sebagai alat infeksi pada serangga inang.

Pada proses tersebut senyawa mukopolisakarida memegang peranan sangat penting.

Tahap kedua yaitu proses penempelan dan perkecambahan propagul jamur pada

integumen serangga. Kelembaban yang tinggi dan bahkan kadang-kadang air sangat

diperlukan untuk perkecambahan propagul jamur Silva dan Messias, 1985; Chamdler et

al., 1993; Glare et al., 1995 dalam Prayogo dan Suharsono, 2005. Pada tahap ini,

konidia jamur akan memanfaatkan senyawa-senyawa yang terdapat pada lapisan

integumen serangga. Tahap ketiga yaitu penetrasi dan invasi pada tubuh serangga.

Penembusan dilakukan secara mekanis atau kimiawi dengan mengeluarkan enzim atau

toksin. Tahap keempat adalah destruksi atau penghancuran pada titik penetrasi dan

terbentuk yeastlike hiphal bodies blastospora yang kemudian beredar ke dalam

hemolimfa dan membentuk hifa sekunder untuk menyerang jaringan lain Tanada dan

Gambar 3. Mekanisme infeksi jamur M. anisopliae pada tubuh serangga (Charnley, 2006).

2.4 Tanda-Tanda Larva Terinfeksi Jamur Metarhizium anisopliae

Pada stadium awal infeksi oleh jamur, serangga atau larva serangga yang

terinfeksi tidak memperlihatkan gejala. Gejala yang terlihat hanya tampak beberapa titik

nekrotik pada lokasi penetrasi hifa. Pada fase selanjutnya, larva menunjukkan gejala

terserang infeksi. Gejala tersebut antara lain larva menjadi gelisah, kurang aktif, aktivitas

makan menurun dan kehilangan kemampuan koordinasi. Di lapangan, serangga yang

telah terinfeksi seringkali bergerak ke tempat yang lebih tinggi menjauhi permukaan

tanah. Perilaku seperti ini diduga untuk melindungi kelompoknya agar tidak terserang

jamur. Larva dari lepidoptera yang terinfeksi oleh jamur menjadi lunak karena

Pada umumnya, semua jaringan dalam tubuh serangga dan cairan tubuh habis

digunakan oleh jamur, sehingga serangga mati dengan tubuh yang mengeras seperti

mumi Prayogo dan Suharsono, 2005. Pertumbuhan jamur diikuti dengan pengeluaran

pigmen atau toksin yang dapat melindungi serangga dari serangan mikroorganisme lain,

terutama bakteri. Pertumbuhan jamur tidak selalu menembus ke luar jaringan integumen

serangga. Apabila keadaan kurang mendukung perkembangan saprofit maka

pertumbuhan hanya berlangsung di dalam tubuh serangga. Oleh karena itu, jamur

membentuk struktur khusus yang dapat bertahan, yaitu arthrospora Ferron, 1985 dalam

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memanfaatkan kemampuan jamur Metarhizium

anisopliae dalam beberapa konsentrasi infeksi, untuk mengendalikan populasi larva

Crocidolomia pavonana Fabricius instar tiga yang diberi pakan kubis di laboratorium.

3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah mendapatkan konsentrasi efektif spora jamur

Metarhizium anisopliae yang dapat digunakan untuk mengendalikan populasi larva

serangga hama Crocidolomia pavonana Fabricius, yang ditentukan berdasarkan tingkat

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Bahan dan alat penelitian

Bahan yang digunakan adalah biakan murni jamur M. anisopliae yang didapat

dari Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Bandung, larva C. pavonana Fab. instar tiga

dengan induk didapat dari kebun kubis di Desa Palintang, daun kubis (B. oleracea),

medium agar Potato Dextrose Agar, beras jagung, alkohol 70%, madu, minyak goreng,

spiritus, kertas tisu, kain kasa halus, kapas, aluminium foil, plastik wrap, plastik bening

tahan panas.

Alat yang digunakan adalah kotak pemeliharaan larva berukuran

20 x 15x 5 cm3, kotak pemeliharaan imago berukuran 40 x 25 x 25 cm3, kotak perlakuan

berukuran ø 7cm dan tinggi 4 cm, cawan petri, tabung reaksi, rak tabung reaksi, sumbat

tabung, volume pipet 10 ml, volume pipet 1 ml, volume pipet 0,1ml, pipet tetes,

haemositometer, autoklaf, pembakar bunsen, ose, timbangan analitik, pinset, spatula,

mikroskop, beaker glass, gelas ukur, erlenmeyer, batang pengaduk, termometer ruangan,

kamera digital, dan vorteks.

4.2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimental di

laboratorium. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap

RAL dengan faktor tunggal. Faktor perlakuan yang diujikan adalah konsentrasi spora

k jamur M. anisopliae yang terdiri dari enam taraf, sebagai berikut :

k1 : 105 spora/ml

k2 : 106 spora/ml

k3 : 107 spora/ml

k4 : 108 spora/ml

k5 : 109 spora/ml

Setiap perlakuan diulang (r) empat kali, sehingga jumlah keseluruhan satuan

percobaan adalah 24 plot percobaan. Setiap plot percobaan terdiri dari lima ekor larva

yang dipelihara secara berkelompok di dalam kotak perlakuan. Jumlah keseluruhan larva

yang diuji adalah 120 ekor. Parameter yang diukur adalah kematian (mortalitas dan

waktu kematian), berat badan (berat badan maksimum) dan konsumsi pakan larva

(konsumsi makanan total, dan konsumsi makanan relatif). Susunan kombinasi perlakuan

tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Pengamatan Tiap Parameter Perlakuan Perlakuan

Ulangan

k0 k1 k2 k3 k4 k5

Total

R1 r1 k0 r1 k1 r1 k2 r1 k3 r1 k4 r1 k5

R2 r2 k0 r2 k1 r2 k2 r2 k3 r2 k4 r2 k5

R3 r3 k0 r3 k1 r3 k2 r3 k3 r3 k4 r3 k5

R4 r4 k0 r4 k1 r4 k2 r4 k3 r4 k4 r4 k5

Total

N 4 4 4 4 4 4 24

Rata-rata

(Sumber : Sudjana, 1994)

n : banyak pengulangan

Tabel 2. Sidik Ragam Konsentrasi Terhadap Variabel Uji

Pengaruh perlakuan yang diberikan terhadap larva diketahui engan d

menggunakan uji F. Hipotesis dalam uji F adalah sebagai berikut :

Ho : Perlakuan tidak memberikan berpengaruh terhadap larva C. pavonana Fab.

H1 : Perlakuan memberikan pengaruh terhadap larva C. pavonana Fabricius.

Pengambilan keputusan terhadap uji F adalah sebagai berikut :

Jika F hit F tabel, maka Ho diterima

Jika F hit F tabel, maka H1 diterima

Selanjutnya bila dari uji F tersebut terdapat pengaruh yang nyata dari perlakuan yang

diberikan, maka dilakukan uji beda rata-rata dengan menggunakan Uji Jarak Berganda

Duncan.

4.3. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian meliputi pemeliharaan larva C. pavonana Fab., perbanyakan

jamur dalam medium PDA dan dalam medium beras jagung, serta pembuatan suspensi

4.3.1. Pemeliharaan Crocidolomia pavonana Fabricius

Larva C. pavonana Fab. didapat dari kebun kubis yang terdapat di Desa

Palintang, Kabupaten Bandung. Larva ini kemudian dipelihara hingga menjadi imago

dan dibiakkan dalam sebuah kotak kaca berukuran 40 x 25 x 25 cm3 yang di dalamnya

telah disediakan daun kubis yang ditaruh di dalam wadah berisi air untuk menjaga agar

daun tetap segar. Daun tersebut berfungsi sebagai tempat ngengat dewasa menyimpan

telur di bagian bawah daun. Pemberian pakan ngengat dewasa berupa madu dengan

konsentrasi 10% yang dibasahi pada kapas dan digantungkan di dalam kotak.

Setelah terlihat kelompok-kelompok telur pada permukaan daun, daun-daun

tersebut dipindahkan ke kotak plastik terpisah yang berukuran 20 x 15 x 5 cm3 dan diberi

alas kertas tisu. Setelah telur menetas, makanan larva selalu diperiksa dan diganti tiap

hari atau pada saat alas tisu pada tempat pemeliharaan telah lembab. Setiap instar

diletakkan pada tempat yang berbeda. Larva stadium pre pupa akan menghentikan

aktivitas makan dan bersiap-siap untuk membentuk pupa. Pupa berwarna coklat

kekuning-kuningan dan pada tahap akhir berwarna coklat tua. Pupa yang telah terbentuk

dipindahkan ke dalam kotak yang disiapkan untuk imago atau ngengat dewasa.

4.3.2. Perbanyakan Jamur Metarhizium anisopliae dalam Medium PDA

Isolat murni jamur M. anisopliae diperoleh dari Balai Proteksi Tanaman

Perkebunan, Bandung. Isolat murni jamur ini kemudian ditumbuhkan pada medium PDA

(Potato Dextrose Agar) dalam bentuk agar plat sebagai sediaan jamur dan diinkubasikan

terhadap pertumbuhan jamur dalam medium PDA dimulai dari muncul hifa hingga

terbentuk spora. Pengamatan dilakukan setiap 24 jam sekali.

4.3.3. Perbanyakan Jamur Metarhizium anisopliae dalam Medium Beras Jagung

Isolat murni jamur M. anisopliae diperoleh dari Balai Proteksi Tanaman

Perkebunan, Bandung. Isolat jamur tersebut diperbanyak dalam medium beras jagung.

Beras jagung dibersihkan dari kotoran dan ampas, kemudian dicuci bersih. Beras jagung

yang telah dibersihkan, dimasak atau dikukus hingga lunak, kurang lebih selama 20

menit. Setelah masak, beras jagung tersebut didinginkan, kemudian dimasukkan ke

dalam kantung plastik tahan panas sebanyak 100 g. Beras jagung dalam kantung plastik

tersebut kemudian disterilkan di dalam autoklaf pada suhu 121oC selama 20 menit.

Setelah dibiarkan dingin, kurang lebih selama 24 jam, isolat jamur ditanamkan pada

medium beras jagung tersebut, kemudian pertumbuhan jamur dalam medium diamati

setiap hari hingga terbentuk spora. Koloni jamur akan tumbuh dua minggu setelah

inokulasi. Pada hari keenam akan tumbuh hifa berwarna putih, selanjutnya pada hari

ke-14 mulai tumbuh spora berwarna hijau. Setelah spora berwarna hijau terbentuk, jamur

siap digunakan untuk pengujian terhadap larva serangga Debora, 2005.

4.3.4. Pembuatan Suspensi Spora Metarhizium anisopliae

Pembuatan suspensi spora jamur M. anisopliae dilakukan dengan menimbang 1 g

medium beras jagung yang telah ditumbuhi spora jamur, lalu ditambahkan minyak

goreng hingga mencapai volume 5ml. Medium beras jagung berspora tersebut harus

sehingga agar spora dapat tersuspensi dengan baik dan melekat kuat maka digunakan

minyak goreng sebagai pelarut. Metode pelarutan menggunakan minyak mengacu

kepada penelitian yang dilakukan oleh Devi dan Prasad, (1996), yang menggunakan

minyak dari ekstrak beberapa jenis tumbuhan. Campuran jagung dan minyak tersebut

diputar dengan menggunakan vorteks agar spora jamur terlepas dari jagung. Selanjutnya

dilakukan pengenceran suspensi spora sampai tingkat pengenceran mencapai 10-3.

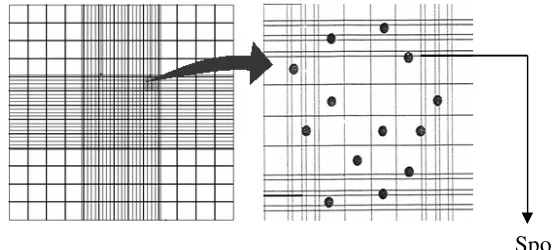

Penghitungan spora dilakukan dengan menggunakan haemositometer di bawah

mikroskop binokuler dengan perbesaran 400 kali Debora, 2005.

S adalah jumlah spora yang dihitung, t adalah jumlah spora yang diketahui, d adalah tingkat pengenceran, n adalah jumlah kotak yang dihitung dan 0,25 adalah tingkat korelasi.

Gambar 3. (a) Kamar hitung pada hemositometer dan (b) Satu buah kamar hitung pada hemositometer (Caprette, 2006).

n d t S

25 , 0

106

Suspensi spora yang telah diketahui jumlahnya kemudian distandarisasi agar

memiliki konsentrasi 1 x 109 spora/ml. Larutan ini disebut sebagai larutan stok yang

digunakan pada seluruh penelitian. Standarisasi dilakukan dengan menggunakan rumus :

K adalah volume konsentrasi spora yang dibutuhkan (ml), P adalah volume pelarut yang ditambahkan (ml), a adalah konsentrasi lautan stok dan b adalah jumlah spora yang diinginkan (109 spora/ml).

Tingkat konsentrasi lain yang digunakan dalam penelitian yaitu

105 spora/ml, 106 spora/ml, 107 spora/ml, 108 spora/ml diperoleh dengan mengencerkan

larutan stok. Pengenceran dilakukan menggunakan rumus :

V1 adalah volume larutan stok (ml), N1 adalah konsentrasi larutan stok (spora/ml), V2 adalah volume larutan yang diharapkan (ml) dan N2 adalah konsentrasi larutan yang diharapkan (spora/ml).

4.4. Pelaksanaan Penelitian

Hal yang pertama dilakukan adalah menyiapkan tempat perlakuan berupa kotak

pada larva C. pavonana Fab. dengan cara diteteskan langsung ke atas tubuh larva.

Metode tetes langsung ini merupakan modifikasi dari metode yang digunakan Milner,

(1994). Suspensi spora diteteskan dengan menggunakaan volume pipet berukuran 1 ml.

Masing-masing larva ditetesi 0,05 ml suspensi spora. Larva C. pavonana Fab. tersebut

diamati sampai mati atau menjadi imago. Masing-masing perlakuan menggunakan lima

ekor larva instar tiga dan dilakukan empat kali ulangan. Pengukuran parameter fisik

meliputi suhu tempat perlakuan. Pengamatan terhadap larva C. pavonana Fab. yang

diinfeksi oleh berbagai konsentrasi spora jamur M. anisopliae dilakukan setiap hari.

4.5. Parameter yang Diukur

Parameter yang diukur pada penelitian ini adalah kematian, berat badan dan

konsumsi pakan larva C. pavonana Fab. yang diuraikan pada subbab berikut.

4.5.1 Kematian Larva Crocidolomia pavonana Fabricius

Pengamatan terhadap kematian larva C. pavonana Fab. meliputi mortalitas dan

waktu kematian larva. Mortalitas merupakan parameter pengukuran terhadap banyaknya

larva C. pavonana Fab. yang mati akibat infeksi oleh jamur M. anisopliae. Mortalitas

juga dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas jamur ini dalam mengendalikan

serangga hama C. pavonana Fab. Larva yang mati akibat terinfeksi jamur M. anisopliae

memperlihatkan tanda berupa tubuh larva ditumbuhi oleh hifa jamur berwarna putih yang

diikuti dengan tumbuhnya spora jamur berwarna hijau. Hifa tersebut membungkus tubuh

Persentase mortalitas larva C. pavonana Fab. dihitung dengan menggunakan

rumus perhitungan sebagai berikut :

M adalah mortalitas (%), n adalah jumlah larva yang mati karena jamur (ekor), dan N adalah jumlah larva yang diuji (ekor).

Pengamatan terhadap waktu kematian larva dilakukan dengan menghitung jumlah

larva yang mati setiap hari pengamatan. Perhitungan waktu kematian menggunakan

rumus sebagai berikut :

W adalah waktu kematian, a adalah banyaknya larva yang mati pada hari infeksi, b adalah hari pada saat larva mati, dan n adalah banyaknya larva yang mati tiap

perlakuan.

4.5.2. Berat Badan Larva Crocidolomia pavonana Fabricius

Pengamatan terhadap berat badan larva bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan larva

C. pavonana Fab., meliputi pengamatan terhadap berat badan maksimum. Pengamatan

dilakukan dengan cara menimbang larva C. pavonana Fab. setiap hari, dari saat larva diinfeksi hingga larva mati atau menjadi pupa. Larva C pavonana Fab. ditimbang dengan

Fab. dilakukan dengan merata-ratakan berat badan maksimum larva uji pada setiap

konsentrasi.

4.5.3. Konsumsi Pakan Larva Crocidolomia pavonana Fabricius

Pengamatan terhadap konsumsi pakan bertujuan untuk mengetahui jumlah pakan

yang dikonsumsi oleh larva C. pavonana Fab. normal dan larva yang diinfeksi spora

jamur. Pengamatan terhadap konsumsi pakan larva C. pavonana Fab. meliputi konsumsi

pakan total dan konsumsi pakan relatif.

Konsumsi pakan larva C. pavonana Fab. yang telah diinfeksi dihitung

berdasarkan berat kering pakan, untuk menghindari perbedaan kadar air. Berat kering

makanan diperoleh dengan cara membuat potongan daun kubis berjumlah 50 potongan

yang diberi nomor berurutan. Kemudian masing-masing potongan daun kubis tersebut

ditimbang dan diperoleh data berat basah awal. Setelah ditimbang, potongan daun-daun

tersebut dikeringkan di dalam oven dengan suhu 75oC selama 72 jam. Daun yang telah

dikeringkan tersebut ditimbang kembali dan diperoleh berat kering daun. Dari data yang

diperoleh, dapat dihitung kadar berat kering PBK dengan menggunakan rumus sebagai

berikut :

PBK adalah persentase berat kering pakan (%), BK adalah berat kering pakan (g) dan BB adalah berat basah pakan (g).

Tata kerja perhitungan konsumsi pakan adalah potongan daun kubis yang akan

diberikan pada larva C. pavonana Fab. yang telah diinfeksi oleh jamur M. anisopliae %

100 BB BK

ditimbang untuk diperoleh berat basah awal. Satu hari setelah pemberian pakan 24 jam,

sisa daun kubis yang tidak dimakan oleh larva C. pavonana Fab. ditimbang. Dari data

berat daun kubis tersebut kemudian dihitung konsumsi pakan larva C. pavonana Fab.

dengan cara :

KMT adalahkonsumsi pakan total (g BK/ekor), BBi adalah berat basah pakan pada hari

ke-i (g), % BK adalah persentase berat kering pakan, dan BKS adalahberat kering pakan sisa (g).

KMReladalah konsumsi pakan relatif (g BK/g berat badan/hari), dan j adalah jumlah hari.

BAB V HASIL PEMBAHASAN

5.1. Tingkat Kematian Larva Crocidolomia pavonana Fabricius

Tingkat kematian larva C. pavonana Fab. merupakan parameter pengukuran

terhadap jumlah larva uji yang mati akibat infeksi jamur M. anisopliae. Hasil perhitungan

tingkat kematian larva dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas jamur M. anisopliae

dalam mengendalikan populasi serangga hama C. pavonana Fab. Pada penelitian ini

beberapa tingkat konsentrasi spora jamur M. anisopliae diinfeksikan pada larva serangga

C. pavonana Fab. instar tiga. Konsentrasi spora yang digunakan adalah 105 spora/ml, 106

spora/ml, 107 spora/ml, 108 spora/ml dan 109 spora/ml. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa infeksi spora jamur M. anisopliae pada berbagai konsentrasi tersebut

menyebabkan mortalitas pada larva C. pavonana Fab. dengan rentang 75% – 95%.

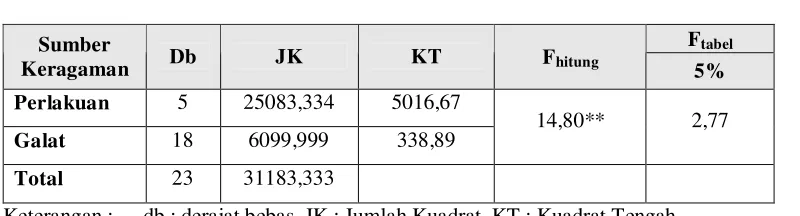

Hasil uji statistik (Sidik Ragam) menunjukkan bahwa infeksi dengan rentang

konsentrasi 105 – 109 spora/ml berpengaruh terhadap mortalitas larva C. pavonana Fab.

Adapun untuk mengetahui perbedaan persentase mortalitas antara larva normal dan larva

yang diinfeksi, maka dilakukan analisis Sidik Ragam yang ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Sidik Ragam Pengujian Perlakuan Infeksi Spora Jamur M. anisopliae Menurut Konsentrasi Terhadap Mortalitas Larva C. pavonana Fab.

Ftabel

Sumber

Keragaman Db JK KT Fhitung 5%

Perlakuan 5 25083,334 5016,67

Galat 18 6099,999 338,89 14,80** 2,77

Total 23 31183,333

Keterangan : db : derajat bebas, JK : Jumlah Kuadrat, KT : Kuadrat Tengah, * : berbeda nyata pada α 5%, ** : berbeda sangat nyata pada α 5%,

tn

Meskipun terdapat perbedaan yang nyata antara persentase mortalitas larva

normal dan larva yang diinfeksi spora jamur, namun hasil uji jarak berganda Duncan

(pada taraf nyata 5%) menunjukkan tidak ada pengaruh dari tiap-tiap konsentrasi yang

diinfeksikan terhadap mortalitas larva. Data penelitian tentang pengaruh infeksi spora

jamur terhadap larva C. pavonana Fab. pada berbagai tingkat konsentrasi dapat dilihat

pada Gambar 4.

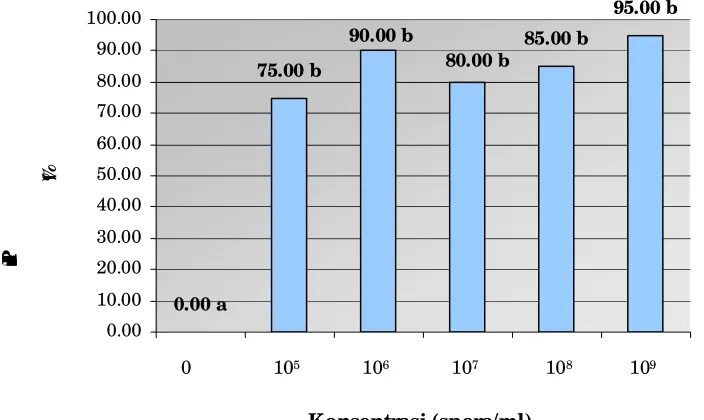

Gambar 4. Diagram persentase mortalitas larva C. pavonana Fab. akibat infeksi spora jamur M. anisopliae pada berbagai tingkat konsentrasi

Pada Gambar 4, terlihat bahwa persentase mortalitas tertinggi larva C. pavonana

Fab. yang diinfeksi spora jamur M. anisopliae adalah pada konsentrasi 109 spora/ml,

yaitu sebesar 95%. Nilai persentase mortalitas ini paling tinggi dibandingkan dengan

Banyaknya jumlah spora yang menginfeksi mengakibatkan tubuh larva tidak

mampu bertahan dari serangan patogen. Semakin banyak spora yang melekat pada

kutikula larva serangga, maka semakin banyak pula spora yang melakukan penetrasi

terhadap kutikula tersebut. Semakin banyak larva yang mati, maka akan meningkatkan

persentase tingkat kematian.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terjadi kenaikan mortalitas larva yang

diinfeksi spora jamur seiring dengan semakin tinggi tingkat konsentrasi spora. Hal ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayogo dan Tengkano, (2004), terhadap

Spodoptera litura. Konsentrasi spora jamur yang digunakan adalah 104 – 108 spora/ml

dengan mortalitas larva berturut-turut pada hari kedelapan setelah aplikasi adalah

44,33%, 54%, 60%, 79% dan 70,67%. Pada penelitian tersebut diketahui bahwa

semakin tinggi konsentrasi spora jamur M. anisopliae yang diinfeksikan, maka semakin

tinggi pula mortalitas S. litura.

Pada stadium pre pupa, larva yang diinfeksi spora jamur banyak yang mengalami

kematian. Hal ini diperjelas oleh data pengamatan rata-rata waktu kematian larva yang

diinfeksi spora jamur. Banyak larva yang mati pada saat pre pupa dikarenakan pada

stadium ini pertahanan larva terhadap serangan jamur cenderung rendah, selain itu pada

masa ini pula spora jamur yang telah berhasil melakukan penetrasi mulai berkembang di

dalam tubuh larva. Akibatnya banyak larva yang mati pada stadium pre pupa dan

meskipun larva tersebut berhasil menjadi pupa, maka pupa yang terbentuk pun tidak akan

membentuk imago. Pupa yang tidak berhasil menjadi imago berwarna coklat gelap,

keriput dan kering. Ada pula larva yang terinfeksi yang berhasil membentuk pupa dan

Keberhasilan proses infeksi bergantung pada kondisi lingkungan, seperti

kelembaban dan suhu. Suhu pada waktu infeksi berkisar antara 23oC – 25oC. Kisaran

suhu ini masih berada pada kisaran suhu optimum pertumbuhan jamur M. anisopliae

yaitu pada suhu 22oC – 27oC (Prayogo, et al., 2005; Burgner, 1998). Selain itu, faktor

lain yang berpengaruh adalah faktor ganti kulit (molting) pada serangga (Prayogo, et al.,

2005).

Larva serangga C. pavonana Fab. yang mati disebabkan oleh jamur ditandai

dengan tubuh lunak dan memiliki integumen yang rapuh. Hal ini disebabkan spora jamur

yang melekat pada kutikula larva telah berhasil melakukan penetrasi. Spora yang melekat

pada kutikula berkecambah membentuk hifa penetrasi. Hifa penetrasi menghasilkan

sejumlah enzim diantaranya, enzim lipase, protease dan kitinase yang mampu

mendegradasai kutikula. Selanjutnya, spora akan berkembang di dalam hemocoel dengan

menyerap hemolimf dan menghasilkan destruksin yang dapat mengakibatkan kematian

larva. Beberapa hari setelah larva mati, tubuh larva mulai mengeras dan kaku. Hal ini

dikarenakan seluruh tubuh larva diselimuti oleh miselium (Prayogo, et al., 2005).

Selain mengeras, tubuh larva juga berubah menjadi hitam. Perubahan warna

hitam yang terjadi pada tubuh larva disebabkan oleh proses melanisasi yang merupakan

suatu bentuk pertahanan tubuh serangga melawan patogen (Boucias dan Pendland, 1998).

Perubahan warna hitam atau melanisasi tersebut akibat dari aktivitas enzim

phenoloksidase. Enzim ini diketahui berperan dalam proses penyembuhan luka,

sklerotisasi kutikula, dan berperan dalam proses melanisasi terhadap benda asing yang

Mekanisme melanisasi diawali dengan hemosit mengenali benda asing berupa sel

jamur yang masuk ke dalam hemocoel. Hemosit secara aktif berkumpul dan mengelilingi

permukaan sel jamur membentuk kapsul (proses ini disebut enkapsulasi). Kapsul

tersebut menghambat pertumbuhan dan pergerakan sel jamur, serta mengisolasi sel jamur

tersebut agar tidak menginfeksi jaringan lain. Sel jamur yang masuk ke dalam hemocoel

sekaligus mengaktifkan prophenoloksidase (proPO). Prophenoloksidase (proPO)

membentuk phenoloksidase yang merupakan katalis dalam pembentukan melanin.

Melanin yang dibentuk bersifat racun bagi sel jamur, sehingga menghambat

perkembangan sel jamur. Saat proses melanisasi, terjadi reaksi oksidasi yang

menyebabkan sel jamur mati. Namun demikian, jamur juga memiliki pertahanan

tersendiri untuk melawan sistem pertahanan serangga. Pertahanan jamur dilakukan

dengan membentuk blastospora yang dapat bermultiplikasi dan menyebar dengan cepat

ke seluruh tubuh larva (Tanada dan Kaya, 1993). Hal tersebut tidak dapat diantisipasi

oleh sistem pertahanan tubuh larva, sehingga larva tetap mengalami kematian.

Pada hari ketiga setelah larva mati, dari tubuh larva tersebut muncul hifa

berwarna putih membentuk jalinan hifa yang disebut miselium. Selanjutnya, sekitar tiga

hari setelah muncul hifa, tumbuh spora berwarna hijau menutupi permukan tubuh larva.

Boucias dan Pendland, (1998), menyatakan bahwa pada rayap, proses penetrasi hifa

hanya memerlukan waktu 48 jam (2 hari). Hifa mulai menyerang badan lemak sekitar 72

jam (3 hari) setelah serangga mati. Sekitar 96 jam (4 hari), padatan hifa atau miselium

berkembang melalui lubang tubuh dan mulai tumbuh pada permukaan serangga. Pada

umumnya hifa tumbuh ke luar permukaan serangga melalui spirakel, mulut dan membran

5.2.Waktu Kematian Larva Crocidolomia pavonana Fabricius

Waktu kematian merupakan waktu yang menunjukkan saat larva yang diinfeksi

jamur mati. Pengamatan dilakukan dengan menjumlahkan hari yang terdapat larva mati

dibagi dengan jumlah total larva yang mati. Pengamatan terhadap waktu kematian

digunakan untuk mengetahui tingkat virulensi jamur M. anisopliae yang dapat

membunuh larva C. pavonana Fab.

Hasil uji statistik (Sidik Ragam) menunjukkan bahwa konsentrasi spora jamur

yang diinfeksikan memberikan pengaruh terhadap rata-rata waktu kematian larva. Hal ini

berarti bahwa infeksi spora jamur terhadap larva C. pavonana Fab. dapat mempercepat

waktu kematian larva dibandingkan dengan larva normal. Akan tetapi, pemberian

konsentrasi spora pada rentang 105 – 109 spora/ml tidak berpengaruh terhadap rata-rata

waktu kematian. Analisis statistik (Sidik Ragam) mengenai pengaruh infeksi konsentrasi

spora jamur terhadap waktu kematian larva dapat dilihat pada Tabel 4.

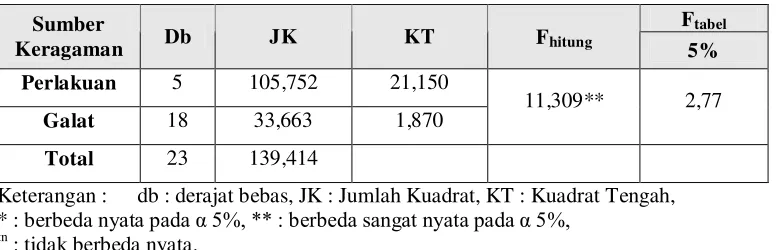

Tabel 4. Sidik Ragam Pengujian Perlakuan Infeksi Spora Jamur M. anisopliae Menurut Konsentrasi Terhadap Waktu Kematian Larva C. pavonana Fab.

Meskipun terdapat perbedaan yang nyata antara waktu kematian larva normal dan

4,66

nyata 5%) menunjukkan tidak ada pengaruh dari tiap-tiap konsentrasi yang diinfeksikan

terhadap waktu kematian larva. Data hasil perhitungan waktu kematian larva

C. pavonana Fab. akibat infeksi spora jamur M. anisopliae dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Diagram rata-rata waktu kematian larva C. pavonana Fab. yang diinfeksi oleh spora jamur M. anisopliae pada berbagai tingkat konsentrasi

Secara keseluruhan, rata-rata waktu kematian larva yang diinfeksi spora jamur adalah

antara hari keempat hingga hari keenam setelah infeksi.

Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa infeksi spora jamur M. anisopliae dapat

jamur memiliki tingkat virulensi yang tinggi sehingga menyebabkan kematian pada larva.

Semakin tinggi konsentrasi yang diinfeksikan akan lebih mempercepat waktu kematian.

Hal ini sesuai dengan penelitian Boucias dan Pendland, (1998), yang menyatakan bahwa

semakin tinggi konsentrasi spora yang diinfeksikan, maka semakin tinggi peluang kontak

antara patogen dengan inang. Semakin tinggi serangan tersebut, maka proses kematian

larva yang terinfeksi akan semakin cepat. Kecepatan kematian larva juga disebabkan

oleh kerusakan pada usus akibat toksin yang dikeluarkan oleh jamur (Brousseau et al.,

1996).

Konsentrasi antara 105 – 108 spora/ml, mengakibatkan rata-rata waktu kematian

yang hampir sama. Hal ini dapat disebabkan tingkat virulensi spora pada masing-masing

konsentrasi relatif sama. Waktu kematian juga bergantung pada tingkat konsentrasi spora

jamur yang diinfeksikan. Menurut Kershaw et al., (1999), pada konsentrasi yang relatif

rendah, serangga yang terinfeksi dapat bertahan hidup, namum gagal mengalami

pembentukkan pupa dan secara perlahan mengalami kematian.

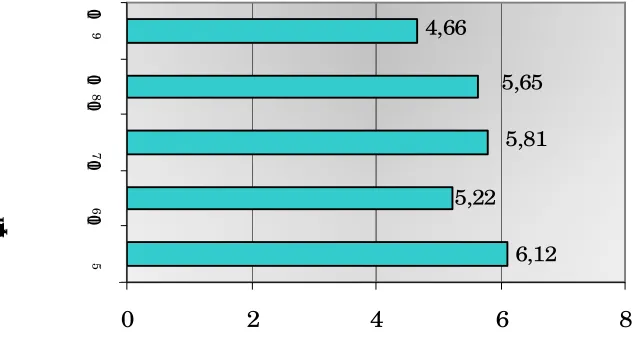

5.3. Berat Badan Maksimum Larva Crocidolomia pavonana Fabricius

Pengamatan terhadap berat badan larva dilakukan untuk mengetahui pola

pertumbuhan larva C. pavonana Fab. normal dan yang diinfeksi, meliputi pengamatan

terhadap berat badan maksimum larva. Berat badan maksimum merupakan rata-rata berat

badan tertinggi larva selama waktu setelah infeksi hingga larva membentuk pupa atau

larva mati. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa infeksi spora jamur M. anisopliae

0.059 0.054

Analisis statistik mengenai pengaruh infeksi konsentrasi spora jamur terhadap berat

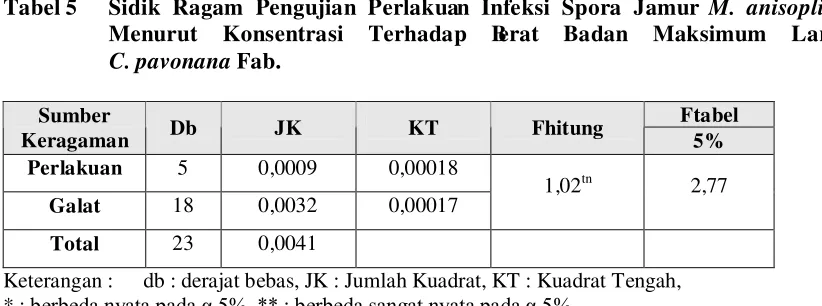

badan maksimum larva dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Sidik Ragam Pengujian Perlakuan Infeksi Spora Jamur M. anisopliae

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa berat badan maksimum larva yang

diinfeksi lebih rendah daripada berat badan maksimum larva normal. Data hasil

perhitungan dapat dilihat pada Gambar 6.

Pada Gambar 6, berat badan maksimum larva C. pavonana Fab. normal lebih

tinggi dibandingkan dengan larva yang diinfeksi spora jamur, yaitu sebesar 0,059 g.

Larva yang diinfeksi spora jamur dengan rentang konsentrasi 105 – 109 spora/ml,

menghasilkan berat badan maksimum berturut-turut sebesar 0,045 g, 0,040 g, 0,047 g,

0,049 g, dan 0,054 g. Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa berat badan maksimum

larva C. pavonana Fab. yang diinfeksi spora jamur lebih rendah dibanding dengan larva

normal. Hal ini disebabkan jamur yang menginfeksi tubuh larva telah berkembang di

dalam tubuh larva dengan menyerap hemolimf (Prayogo, et al., 2005). Pada larva

normal, berat badan maksimum terjadi pada hari keempat, sedangkan rata-rata berat

badan maksimum larva yang diinfeksi terjadi pada hari kelima dan keenam setelah

infeksi.

Jamur yang berada di dalam tubuh larva mulai melakukan invasi dengan

menyerap cairan tubuh serangga atau hemolimf yang digunakan untuk perkembangan

jamur. Selain itu, hifa jamur yang telah mencapai hemocoel mengeluarkan suatu toksin

yaitu destruksin yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh larva antara lain

kerusakan pada jaringan usus (Kershaw et. al., 1999).

5.4. Konsumsi Pakan Larva Crocidolomia pavonana Fabricius yang Diinfeksi Spora Jamur Metarhizium anisopliae

Makanan yang dikonsumsi berperan penting bagi pertumbuhan dan

perkembangan larva. Pada penelitian ini, larva yang diinfeksi spora jamur tetap

melakukan aktivitas makan. Pengamatan terhadap konsumsi pakan meliputi konsumsi

berat kering pakan sisa setiap hari. Pola konsumsi pakan larva C. pavonana Fab. normal

dan yang diinfeksi spora jamur M. anisopliae dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Diagram rata-rata konsumsi pakan larva C. pavonana Fab. yang diinfeksi spora jamur M. anisopliae.

Pada Gambar 7, terlihat bahwa pola konsumsi pakan larva C. pavonana Fab.

normal meningkat sejalan dengan pertambahan usia larva dan mengalami penurunan

ketika larva memasuki stadium pre pupa. Konsumsi pakan larva C. pavonana Fab.

normal pada awal instar tiga adalah 0,0049 g. Konsumsi pakan larva akan mengalami

peningkatan hingga hari ketiga dan menurun pada hari keempat. Pada hari kelima, larva

sudah tidak melakukan aktivitas makan karena larva telah memasuki stadium pre pupa.

Pada larva yang diinfeksi spora jamur M. anisopliae, pola konsumsi pakan larva

hampir sama dengan pola konsumsi makanan larva normal. Rata-rata konsumsi pakan

awal larva yang diinfeksi spora jamur lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi pakan

diinfeksi spora dengan konsentrasi 108 dan 109 spora/ml, peningkatan konsumsi pakan

terjadi hingga hari ketiga dan mulai mengalami penurunan pada hari keempat.

Larva normal mulai menghentikan aktivitas makan pada hari keenam, karena

pada hari tersebut larva telah memasuki stadium pre pupa. Larva yang diinfeksi spora

jamur mengalami waktu hidup larva yang lebih lama. Larva-larva tersebut menghentikan

aktivitas makan pada hari kedelapan dan hari kesembilan. Waktu hidup larva yang lebih

lama mengakibatkan konsumsi pakan larva yang diinfeksi spora jamur lebih tinggi

dibandingkan dengan konsumsi pakan larva normal.

Konsumsi pakan total adalah jumlah pakan yang dikonsumsi oleh larva sepanjang

hidupnya. Pada penelitian ini, pengamatan konsumsi pakan total dilakukan saat setelah

infeksi hingga larva membentuk pupa atau larva mati. Hasil uji statistik (Sidik Ragam),

menunjukkan bahwa konsentrasi spora yang diinfeksikan pada tubuh larva tidak

berpengaruh terhadap konsumsi pakan total. Analisis statistik (Sidik Ragam) mengenai

pengaruh infeksi konsentrasi spora jamur terhadap konsumsi pakan total larva dapat

0.038

Meskipun hasil analisis statistik pada Tabel 6., menunjukkan tidak adanya

pengaruh infeksi apora jamur terhadap konsumsi pakan total larva, namun hasil

perhitungan menunjukkan bahwa konsumsi pakan total larva C. pavonana Fab. yang

diinfeksi spora jamur lebih tinggi dibandingkan dengan larva normal. Pengamatan

terhadap konsumsi pakan total larva C. pavonana Fab. dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Diagram rata-rata konsumsi pakan total larva C. pavonana Fab. yang diinfeksi spora jamur M. anisopliae pada berbagai tingkat konsentrasi.

Gambar 8, memperlihatkan bahwa larva yang diinfeksi spora jamur mengalami

peningkatan aktivitas makan dibandingkan dengan larva normal. Konsumsi pakan total

larva C. pavonana Fab. normal sebesar 0,038 g BK/ekor, sedangkan konsumsi pakan

total larva yang diinfeksi spora jamur dengan rentang konsentrasi 105 – 109 spora/ml

masing-masing sebesar 0,063 g BK/ekor, 0,051 g BK/ekor, 0,068 g BK/ekor, 0,075 g

BK/ekor, dan 0,061 g BK/ekor. Peningkatan konsumsi pakan total disebabkan larva yang

diinfeksi spora jamur mengalami masa hidup yang lebih lama dibandingkan dengan larva

konsumsi pakan larva yang diinfeksi spora jamur lebih tinggi. Lama hidup larva normal

dari awal instar tiga hingga prepupa sekitar empat sampai lima hari, sedangkan lama

hidup larva yang diinfeksi dari awal instar tiga hingga prepupa berlangsung sekitar lima

sampai enam hari.

Pada larva normal, konsumsi pakan bertujuan untuk mengumpulkan energi bagi

larva menuju stadium pembentukkan pupa. Pada larva yang diinfeksi, konsumsi pakan

larva lebih tinggi dibandingkan konsumsi pakan larva normal. Hal ini disebabkan nutrisi

yang didapat dari makanan seharusnya digunakan untuk pertumbuhan larva, namun

digunakan oleh jamur untuk melakukan perkembangan di dalam tubuh larva.

Peningkatan konsumsi pakan dapat pula diindikasikan sebagai usaha larva tersebut

melawan patogen dengan cara meningkatkan konsumsi pakan untuk menambah jumlah

hemolimf dalam tubuh yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh larva. Peningkatan

konsumsi pakan larva secara lebih jelas dihitung dalam bentuk persentase seperti dapat

dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Diagram persentase peningkatan konsumsi pakan larva C. pavonana Fab. yang diinfeksi spora jamur M. anisopliae terhadap larva normal.

Pada Gambar 9, terlihat bahwa konsumsi pakan larva C. pavonana Fab. yang

diinfeksi spora jamur dengan rentang konsentrasi 105 – 109 spora/ml mengalami

peningkatan berturut-turut sebesar 39,81%, 25,91%, 43,92%, 49,66% dan 37,63%.

Persentase peningkatan konsumsi pakan tertinggi terjadi pada larva yang diinfeksi spora

jamur dengan konsentrasi 108 spora/ml, yaitu sebesar 49,66%.

5.5. Konsumsi Pakan Relatif Larva Crocidolomia pavonana Fabricius

Konsumsi pakan relatif adalah jumlah bahan kering pakan yang dikonsumsi tiap

berat badan individu hewan percobaan. Uji statistik (Sidik Ragam) menunjukkan infeksi

spora jamur M. anisopliae tidak berpengaruh terhadap konsumsi pakan relatif larva

C. pavonana Fab. Analisis statistik mengenai pengaruh infeksi konsentrasi spora jamur

terhadap konsumsi makanan relatif larva dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Sidik Ragam Pengujian Perlakuan Infeksi Spora Jamur M. anisopliae

Meskipun hasil analisis statistik pada Tabel 7 menunjukkan tidak adanya

pengaruh infeksi apora jamur terhadap konsumsi pakan relatif larva, namun hasil

0.305

diinfeksi spora jamur lebih tinggi dibandingkan dengan larva normal. Hasil perhitungan

konsumsi pakan relatif dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Diagram rata-rata konsumsi pakan relatif larva C. pavonana Fab. yang diinfeksi spora jamur M. anisopliae pada berbagai tingkat konsentrasi

Pada Gambar 10, terlihat bahwa larva C. pavonana Fab. yang diinfeksi spora

jamur M. anisopliae menunjukkan konsumsi pakan relatif yang lebih tinggi dibandingkan

dengan larva normal. Konsumsi pakan relatif larva normal sebesar 0,144 gBK/g Berat

Badan/ekor, sedangkan konsumsi pakan relatif pada larva yang diinfeksi spora jamur

dengan rentang konsentrasi 105 – 109 spora/ml masing-masingsebesar 0,321 gBK/ gBerat

Badan/ekor, 0,0300 gBK/gBerat Badan/ekor, 0,304 gBK/gBerat Badan/ekor,

0,314 gBK/gBerat Badan/ekor, dan 0,305 gBK/gBerat Badan/ekor.

Peningkatan konsumsi pakan relatif larva yang diinfeksi diduga disebabkan oleh

menurunnya pertambahan berat badan larva yang diinfeksi spora jamur M. anisopliae.

akan semakin tinggi. Hal ini terlihat jelas pada hasil pengamatan. Pertambahan berat

badan larva yang diinfeksi lebih rendah dibandingkan dengan berat badan larva normal,

sehingga berpengaruh pada nilai konsumsi pakan relatif larva. Oleh karena itu, konsumsi

pakan larva yang diinfeksi lebih tinggi dibanding dengan larva yang tidak diinfeksi.

Hasil penelitian ini berbeda dengan pernyataan Tanada dan Kaya, (1993), yang

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji statistik (Sidik Ragam) menunjukkan bahwa infeksi spora jamur

M. anisopliae berpengaruh terhadap mortalitas dan waktu kematian larva. Mortalitas

larva yang diinfeksi spora jamur pada rentang konsentrasi 105 – 109 spora/ml adalah

75% – 95%, sedangkan waktu kematian larva yang diinfeksi berkisar antara 4,66 –

6,13 hari.

2. Hasil uji statistik (Sidik Ragam) menunjukkan bahwa infeksi spora jamur

M. anisopliae tidak berpengaruh terhadap berat badan larva C. pavonana Fab. Berat

badan maksimum larva C. pavonana Fab. normal sebesar 0,059 g, sedangkan berat

badan maksimum larva yang diinfeksi spora jamur dengan rentang konsentrasi

konsentrasi 105 - 109 spora/ml, berturut-turut sebesar 0,045 g, 0,040 g, 0,047 g, 0,049

g, dan 0,054 g.

3. Hasil uji statistik (Sidik Ragam) menunjukkan bahwa infeksi spora jamur

M. anisopliae tidak berpengaruh terhadap konsumsi pakan larva C. pavonana Fab.

Konsumsi pakan total larva C. pavonana Fab. normal sebesar 0,038 g BK/ekor,

sedangkan konsumsi pakan total larva yang diinfeksi spora jamur dengan rentang

konsentrasi 105 – 109 spora/ml masing-masing sebesar 0,063 g BK/ekor, 0,051 g

6.2. Saran

Berdasarkan penelitian ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap larva

yang berhasil lolos membentuk imago atau pada generasi berikut. Aplikasi spora jamur

M. anisopliae terhadap larva C. pavonana Fab. di lapangan juga perlu diteliti lebih lanjut.

Perlu dilakukan penelitian mengenai LC50 untuk mengetahui rentang konsentrasi yang

akan digunakan dalam uji. Perlu dilakukan pula aplikasi spora jamur terhadap berbagai

umur larva. Selain itu juga perlu dilakukan analisis mengenai dampak penggunaan spora

DAFTAR PUSTAKA

Alexopoulous, C.J., C.W. Mims, and M. Blackwel. 1996. Introductory Mycology. Jhon Willey & Sons Inc. New York.

Baehaki, S.E. dan Noviyanti. 1993. Pengaruh umur biakan Metarhizium anisopliae strain lokal Sukamandi terhadap perkembangan wereng coklat. hlm.113−124. Dalam E. Martono, E. Mahrub, N.S. Putra, dan Y. Trisetyawati (Ed.). Simposium Patologi Serangga I. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 12−13 Oktober 1993.

Boucias, D. G. and J. C. Pendland. 1998. Principles of Insect Pathology. Kluwer Academic Publisher. London.

Brousseau, C, G. Charpentier, and S. Belloncik. 1996. Susseptibility of Spruce Budworm, Choristoneura fumiferana Clemens, to Destruxins, Cyclodepsipeptidic Mycotoxin of Metarhizium anisopliae. Journal of Invertebrata Pathology 68 : 180-182.

Burgner, D., G. Eagles., M. Burgess, P. Procopis, M. Rogers, D. Muir, R. Pritchard, A. Hocking and M. Priest. 1998. Disseminated Invasive Infection Due to Metarrhizium anisopliae in an Immunocompromised Child. Journal of Clinical Microbiology. 1146-1150.

Caprette, D.R. 2007. Using a Counting Chamber. http://www.ruf.rice.edu/~ bioslabs/methods/microscopy/cellcounting.html. Diakses 25 Februari 2007.

Chamdler, D., J.B. Heale, and A.T. Gillespie. 1993. Germination of entomopathogenic fungus Verticillium lecanii on scales of the glasshouse whitefly Trialeurodes vaporariorum. Biology Science Technology 3 : 161−164.

Charnley, Keith. 2006. Fungal pathogens of insects: from mechanisms of pathogenicity to host defense. Departement of Biologi and Biochemistry. www.bath.ac.uk/bio-sci/charn2.htm-19Mei07_files\charn2.htm

Fuxa, 1991. Insect Control with Baculoviuses. Biotechnology Advance 9 : 425-442.

Gabriel, B. P. dan Riyanto. 1989. Metarhizium anisopliae Metsch. Sor. Taksonomi, Patologi dan Aplikasinya. Proyek Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan, Departemen Pertanian. Jakarta. 25 hlm.

Nomuraea rileyi Farlow Samson on Heliothis armigera Hubner Lepidoptera : Noctuidae. Current science 57 : 867 – 868.

Gopalakrishnan, C. 2001. Fungal Pathogens as Components in Integrated Pest Management of Horticultural Crops. Integrated Pest Management in

Horticultural Ecosystems. Capital Publishing Company. New Delhi. 122 –132.

Hung, S. Y. and D. G. Boucias. 1996. Phenoloksidase Activity in Hemolymph of Naïve and Beauveria bassiana-Infected Spodoptera exigua Larvae. Academic Press, Inc. Florida.

Ihara, F., M. Toyama and T. Sato. 2003. Pathogenicity of Metarhizium anisopliae to the chestnut weevil larvae under laboratory and field conditions. Applied Entomology Zoology 38 (4): 461– 465.

Kalshoven, L.G.E. 1981. Pests of crops in Indonesia. Revised and translated by P.A. van der Laan, Univ. of Amsterdam with the assistance of G.H.L. Rothschild. P. T. Ichtiar Baru - van Hoeve. Jakarta.

Kershaw, M. J., E. R. Moorhouse, R. Bateman, S. E. Reynolds, and A. K. Charnley. 1999. The Role of Destruxin in the Pathogenecity of Metarhizium anisopliar for Three Species of Insect. Journal of Invertebrate Pathology 74 : 213 – 223.

Lee, P.C. and R.F. Hou. 2003. Pathogenesis of Metarhizium anisopliae var. anisopliae in the smaller brown planthopper Laodelphax striatellus. Chinese Journal Entomology 9 : 13 − 19.

Lynn and G. Finn. 2004.www.linus.socs.uts.edu.au/~don/larvae/faqs/eggs.html. Diakses pada tanggal 21 April 2007.

Milner, R. J. 1994. Future Prospect for Fungal Biopesticides. Proceeding of the 1st Brisbane Symposium Biopesticides Opportunities for Australian Industry. CSIRO – Australia. Brisbane.

Milner, R. J., J. A. Staplex, and G. G. Lutton. 1997. The Effect of Humidity on Germination and Infection of Termites by the Hypomycetes, Metarhizium anisopliae. Journal Invertebrata Pathology 69 : 64 – 69.

Oka, Ida Nyoman. 1998. Pengendalian Hama Terpadu dan Implementasinya Di Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.