PENGARUH PEMBERIAN AMPAS TAHU DAN KULIT PISANG KEPOK Musa acuminata SEBAGAI PAKAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGBIAKAN

CACING TANAH Lumbricus rubellus

THE EFFECT OF TOFU WASTE AND KEPOK Musa acuminata BANANA PEELS AS FEED ON THE GROWTH AND THE BREEDING OF Lumbricus rubellus EARTHWORM

Juliar Nur 1), Zohra Hasyim 2), Slamet Santosa 2)

1)

Mahasiswa Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin

2)

Dosen Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin

Email: [email protected]

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Pengaruh Pemberian Ampas Tahu dan Kulit Pisang Kepok Musa acuminata Sebagai Pakan Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangbiakan Cacing Tanah Lumbricus rubellus telah dilakukan selama 8 minggu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangbiakan cacing tanah jenis Lumbricus rubellus pada media kotoran sapi yang ditambahkan ampas tahu dan kulit pisang. Ampas tahu dan kulit pisang difermentasikan selama tujuh hari. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL), satu kontrol, tiga perlakuan dan tiga ulangan. Pengamatan dilakukan setiap dua minggu selama enam minggu. Data dianalisis dengan analisis varians (ANAVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol yaitu kotoran sapi (A) dan tiga perlakuan yaitu kulit pisang dan kotoran sapi (B), ampas tahu dan kotoran sapi (C) dan ampas tahu, kotoran sapi dan kulit pisang (D) memiliki pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan berat badan cacing dan produksi kokon cacing. Penelitian menunjukkan bahwa pada perlakuan C memiliki rerata laju pertambahan bobot badan cacing tanah tertinggi yaitu 0.0963 gram/hari untuk tiap 10 ekor cacing. Pada perlakuan B, laju pertambahan berat badan terendah yaitu 0.0237 gram/hari untuk tiap 10 ekor cacing. Produksi kokon pada tiap perlakuan berbeda, dengan jumlah tertinggi pada perlakuan C yaitu 27 butir dan jumlah kokon terendah pada perlakuan B yaitu 20 butir.

Kata Kunci : Cacing tanah, ampas tahu, kulit pisang, berat, kokon

ABSTRACT

The effect of tofu waste and Kepok Musa acuminata banana peels as feed on the growth and the breeding of Lumbricus rubellus earthworm was done for 8 weeks. This study aims to determine the growth and the breeding of earthworm species Lumbricus rubellus on cow dung that was added tofu waste and banana peels. The feed was fermented for seven days. This study was an experiment with completely randomized design, one control and three treatments and three replications. Observations were made two weeks for six weeks. Data was analyzed by analysis of variance (ANOVA) followed by Duncan test. Result of the test showed that control which was cow dung (A), and three treatments which is banana peels and cow dung (B), tofu waste and cow dung (C), and tofu waste, banana peels and cow dung (D). All the treatments showed effect on increasing in growth of body weight of earthworms and the production of cocoon. The research showed that treatment C had highest speed of increasing body weight which was 0.0963 gram/day for each ten earthworms. In treatment B, has the lowest speed of increasing body weight which was 0.0237 gram/day for ten earthworms. Cocoon production of every treatment was different with highest result by treatments C with 27 cocoon and lowest cocoon production by treatment B with 20 cocoon.

1. PENDAHULUAN

Cacing tanah dikenal sebagai hewan yang memiliki banyak manfaat mulai dari sebagai pakan untuk hewan ternak, vermikompos dalam pertanian dan perkebunan, digunakan sebagai umpan memancing, bahan kosmetika, obat obatan bahkan sebagai bahan baku makanan dan minuman. Pemanfaatan cacing tanah ini sangatlah wajar bila dilihat dari kandungan protein yang dikandungnya. Menurut Palungkun (2008), tepung cacing tanah mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan tepung ikan. Selain itu, kemudahan dalam budidaya cacing tanah yang menggunakan kotoran sapi sebagai media utama dan dapat ditambah limbah atau sampah organik lainnya sebagai suplemen pakan.

Menurut Gaddie dan Douglas (1977), kotoran hewan merupakan habitat utama cacing tanah dan hampir secara keseluruhan sesuai (cocok), baik sebagai bahan pakan maupun sebagai media. Selain kotoran hewan, limbah industri dan pertanian seperti serbuk gergaji, serutan, kayu, kompos sampah, dedak, jerami, rumput dan daun daunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan sarang budidaya cacing tanah.

Ampas tahu merupakan limbah industri tahu yang biasanya dibuang dan mencemari lingkungan seperti bau yang tidak sedap akibat pertumbuhan bakteri. Ampas tahu diperkirakan dapat menjadi alternatif sebagai bahan pakan budidaya cacing tanah. Ampas tahu jumlahnya berlampau sehingga potensial sebagai pakan cacing baik dalam pembuatan vermikompos maupun dalam pembiakan cacing tanah. Menurut Bappenas (2014) kebutuhan konsumsi kedelai pada tahun 2014 sebesar 2,77 juta ton. Apabila digunakan 50 % untuk pembuatan tahu maka akan menghasilkan ampas tahu sekitar 1,3 juta ton. Menurut Mursining (2006) kandungan gizi dalam ampas tahu adalah protein 21,23%, lemak 16,22%, karbohidrat 19%, serat kasar 29,59%, kadar abu 5,45%, dan air 9,84%. Kadar protein tepung ampas tahu yang dibuat tanpa proses

pencucian cukup tinggi yaitu sebesar 24,77 % dengan kadar karbohidrat 25,46 % (Rudhi, dkk., 2011).

Sama halnya dengan kulit pisang yang merupakan limbah dari buah pisang. Menurut Badan Pusat Statistik (2014), produksi pisang Indonesia pada tahun 2013 sebesar 6.279.290 ton. Menurut Basse (2000) bahwa kulit pisang memiliki 1/3 massa dari buah pisang yang belum dikupas. Ini berarti, sekitar 1,7 ton limbah kulit pisang dihasilkan pada tahun 2013. Menurut Suprapti (2005), tiap 100 gram kulit pisang mengandung air 68 g, karbohidrat 18.5 g, lemak 2,1, protein 0.32 g, kalsium 715 mg, fosfor 117 mg, zat besi 1,60 mg, vitamin B 0.12 dan vitamin C, 17,5.

Berdasarkan informasi diatas, ampas tahu dan kulit pisang dapat menjadi pakan tambahan dalam budidaya cacing tanah jenis

Lumbricus rubellus.

2. METODE PENELITIAN

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ampas tahu, kulit pisang kepok Musa acuminata Colla, cacing tanah

Lumbricus rubellus, air, EM4, gula pasir, dan kotoran sapi. Alat- alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan digital, sarung tangan, sprayer, wadah plastik, kain kasa, kain penyaring, dan mesin pencacah.

Prosedur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan yaitu:

a. Persiapan Ampas Tahu

Ampas tahu akan diambil dari pabrik tahu yang berada di sekitar kota Makassar. Kemudian ampas tahu disaring untuk mengurangi kadar air menggunakan saringan. Selanjutnya, ampas tahu dijemur dibawah matahari hingga kering. Kemudian ampas tahu yang telah kering difermentasikan dengan menambahkan EM4, air, serta gula pasir. Fermentasi akan berlangsung selama 1 minggu.

b. Persiapan Kulit Pisang

Kulit pisang akan diambil dari Pasar Daya, Makassar. Kemudian kulit pisang potong kecil menggunakan mesin pencacah. Kemudian dijemur dibawah matahari hingga kering. Selanjutnya, kulit pisang difermentasikan dengan menambahkan EM4, air, serta gula pasir. Fermentasi akan berlangsung selama 1 minggu.

c. Persiapan Kotoran Sapi

Kotoran sapi diambil dari kandang sapi Teaching Farm milik Fakultas Peternakan. Kemudian kotoran sapi dijemur dibawah matahari hingga kering selama 1 minggu. Selanjutnya, kotoran sapi ditumbuk halus dan dipisahkan dari bahan bahan seperti plastik, serangga dan cacing lain.

d. Persiapan cacing L. rubellus

Cacing tanah L. rubellus yang digunakan yaitu cacing yang sudah dewasa kelamin (Klitelum sudah terlihat jelas ) berumur 2,5- 3 bulan dan memiliki bobot 0,4 g – 0,8 g. Cacing tanah akan diseleksi dengan metode handshorting. Metode handshorting meliputi pengambilan cacing dari tempat koleksi, pembersihan cacing, dan penimbangan cacing.

e. Persiapan Media Tumbuh

Media tumbuh merupakan perlakuan penelitian yang akan dibuatkan dari campuran kotoran sapi dan pakan tambahan yaitu ampas tahu atau dan kulit pisang. Komposisi media tumbuh cacing tanah disajikan pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Perbandingan media tumbuh cacing tanah

Kode Media Tumbuh (g) Kotoran sapi Pakan Ampas tahu Kulit pisang A 1000 0 0 B 500 0 500 C 500 500 0 D 333 333 333

Selanjutnya bahan tersebut dicampur rata lalu ditaruh dalam wadah plastik. Media tumbuh ini diadaptasikan selama 3 hari.

f. Budidaya Cacing Tanah

Budidaya cacing tanah akan dilakukan dengan cara memasukkan cacing dewasa sebanyak 10 ekor ke dalam wadah plastik yang berisi media tumbuh. Kemudian, wadah plastik tersebut ditutup kain kasa. Selanjutnya, akan dilakukan pemeliharaan dengan cara menyemprotkan air sekali sehari menggunakan sprayer, dan dijaga dari serangan hama.

g. Pengamatan Parameter Penelitian

Parameter penelitian yang diamati yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan cacing tanah L. rubellus. Pengamatan dilakukan selama empat kali setiap dua minggu sekali yaitu pada hari pertama, hari ke-14, hari ke-28, dan hari ke-42. Parameter yang diukur dalam pengamatan ini yaitu:

a. Pertambahan bobot cacing

Induk cacing tanah dikeluarkan dari media, dibersihkan kemudian ditimbang.

Ket:

P = pertambahan bobot / hari (gram hari-1) Bt = Bobot cacing pada hari ke-t (gram) B0= Bobot cacing pada hari ke-0 atau sebelum hari-t (gram)

b. Reproduksi cacing

Pengukuran reproduksi L.rubellus

dengan menghitung jumlah kokon yang dihasilkan oleh induk cacing dengan mengeluarkannya dari media perlakuan.

h. Analisis data

Metode statistik yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap, dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. Uji Anava dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh terhadap perlakuan dan selanjutnya diuji dengan Duncan pada taraf 5 % untuk mengetahui adanya perbedaan tiap perlakuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN a. Pertumbuhan Berat Badan Cacing

Tanah Lumbricus rubellus

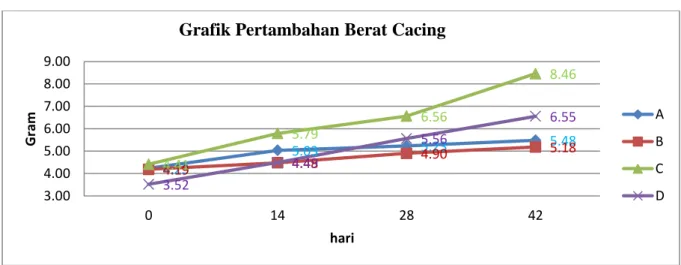

Hasil pengamatan pertumbuhan berat badan cacing tanah yang dibudidayakan menggunakan 4 jenis campuran pakan yaitu kotoran sapi (A) sebagai kontrol, kotoran sapi dan kulit pisang (B), kotoran sapi dan ampas tahu (C) serta terakhir campuran ketiga jenis pakan yaitu kotoran sapi, ampas tahu dan kulit pisang (D) disajikan pada tabel 2. Pada Tabel 2 terlihat bahwa tingkat pertambahan berat badan cacing tanah berbeda dari masing-masing pemberian pakan. Laju pertumbuhan berat cacing tanah yang menggunakan pakan ampas tahu (C) lebih tinggi di bandingkan dengan pemberian pakan limbah kulit pisang (B), kotoran sapi (A) dan campuran limbah kulit pisang dan ampas tahu (D).

Tabel 2. Pertambahan berat badan cacing tanah

Lumbricus rubellus

Perlakuan

Rerata Penimbangan berat badan (gr)

0 2 minggu 4 minggu 6 minggu A 4.23 5.033 5.233 5.48 B 4.19 4.48 4.9 5.18 C 4.41 5.79 6.56 8.46 D 3.52 4.49 5.56 6.55

Pertambahan berat badan cacing disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Grafik pertambahan berat cacing selama 42 hari (6 minggu)

Adapun laju pertumbuhan berat badan cacing untuk setiap perlakuan disajikan pada Gambar 2 berikut:

Gambar 2. Grafik laju pertumbuhan cacing selama 42 hari (6 minggu) 4.23 5.03 5.23 5.48 4.19 4.48 4.90 5.18 4.41 5.79 6.56 8.46 3.52 4.49 5.56 6.55 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 0 14 28 42 Gr am hari

Grafik Pertambahan Berat Cacing

A B C D 0.057142857 0.014285714 0.017857143 0.020952381 0.03 0.020238095 0.098571429 0.055 0.13547619 0.06952381 0.076428571 0.070952381 0 0.05 0.1 0.15 14 28 42 g ra m hari

Laju pertumbuhan Cacing (gr/hari)

A B C D

Menurut Sihombing (2002) bahwa kandungan protein yang baik untuk cacing tanah berkisar antara 9-15 %. Muliana (2009), menyatakan bahwa setiap 100 gram, kotoran sapi mengandung protein sekitar 9.2 gram. Mursining (2006) melaporkan bahwa ampas tahu mengandung 21,23 gram protein. Selanjutnya Suprapti (2005) bahwa kulit pisang mengandung 0,32 gram protein.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ampas tahu yaitu perlakuan C dan D memiliki peningkatan bobot yang signifikan dibandingkan perlakuan A dan B karena ampas tahu mengandung protein yang lebih tinggi dan ukuran partikel yang cukup kecil. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa media yang menggunakan kulit pisang yaitu perlakuan B memiliki peningkatan bobot badan cacing yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena kulit pisang yang digunakan sebagai pakan memiliki ukuran partikel yang lebih besar dari pakan lain (seperti benang) dan serat kasar yang cukup tinggi. Sofyan (2007) menerangkan bahwa ukuran partikel media yang lebih halus dapat meningkatkan kemampuan makan cacing tanah. Erni (2000) menambahkan bahwa tekstur media yang berserat dapat menyebabkan cacing tanah kesulitan mengonsumsi media. Matsutomo (1978) melaporkan untuk setiap 100 gram, kulit pisang mengandung serat kasar 23,33 % (lignin 10,79% dan selulosa 11,24). Suprapti (2005) menambahkan bahwa ampas tahu mengandung serat kasar 19,44 %.

Selain kondisi pakan, pertumbuhan cacing dipengaruhi juga faktor lingkungan. Menurut Edwards dan Lofty (1972), kelembaban, suhu dan pH media berpengaruh terhadap pertambahan berat badan cacing tanah. Indriani (2000), ampas tahu yang yang telah ditambahkan EM4 memiliki pH 6. Fitrianingsih, Akbari dan Jati (2013), kulit pisang yang telah difermentasikan memiliki pH 6-8. Selanjutnya Hermawan (2014) menambahkan bahwa kotoran sapi memiliki pH 6-7. Menurut Puspitasari (1995) pH

optimum untuk pertumbuhan dan

perkembangbiakan cacing tanah berkisar antara 6,8 – 7,2.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada

peningkatan bobot badan cacing tanah. Peningkatan tersebut mulai terlihat pada minggu ke-2 penelitian hingga pengambilan data terakhir yaitu minggu ke-6. Berdasarkan uji Duncan bahwa perlakuan kotoran sapi (A), kulit pisang dan kotoran sapi (B), ampas tahu dan kotoran sapi (C), terakhir campuran ketiganya (D) memiliki perbedaan pengaruh terhadap pengaruh berat cacing. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa mulai dari minggu ke-2 hingga minggu ke-6 perlakuan C memiliki perbedaan yang nyata dengan perlakuan lain terhadap pertambahan bobot berat badan cacing tanah. Perlakuan B tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan perlakuan A, dan bahkan memiliki laju pertumbuhan berat cacing dan jumlah kokon lebih rendah.

b. Kemampuan Reproduksi Cacing Tanah Lumbricus rubellus

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan reproduksi cacing tanah

Lumbricus rubellus selama 42 hari pada empat perlakuan memiliki hasil yang berbeda. Perlakuan C (ampas tahu) menghasilkan kokon yang lebih banyak dibandingkan perlakuan lain. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Produksi kokon tiap perlakuan

Perlakuan Rerata Produksi kokon butir/minggu 0 2 4 6 A 0 4 0 3 B 0 3.7 0 3 C 0 4.3 0 4.7 D 0 4 0 3.7

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produksi kokon adalah umur cacing tanah dan suhu kandang. Perubahan suhu mempengaruhi aktivitas cacing tanah termasuk metabolisme, pertumbuhan, respirasi dan perkembangbiakan (Minnich, 1977). Suhu optimum untuk perkembangbiakan cacing tanah adalah 15-25°C (Palungkun, 2010).

Selain faktor diatas, kandungan protein pada pakan cacing tanah juga dapat mempengaruhi produksi kokon cacing tanah.. Menurut Catalan (1981) bahan pakan untuk reproduksi harus mengandung cukup protein karena asam-asam amino dari protein bahan

tersebut diperlukan untuk pembentukan gamet baik gamet jantan maupun betina dari cacing tanah. Beberapa penelitian tentang produksi kokon cacing tanah terhadap kadar protein media menunjukkan hal serupa (Susetyarini, 2007; Mashur, 2001; Resnawati, 2007).

Cacing tanah jenis Lumbricus rubellus

memang memiliki tingkat reproduksi yang rendah dibandingkan jenis cacing tanah lain yang sering dibudidayakan. Menurut Elvira dan Mato (1996) Jumlah kokon yang dapat dihasilkan oleh cacing tanah Lumbricus rubellus menghasikan 0.54 ± 0.195 kokon tiap minggu. Sims dan Gerard (1985) menambahkan bahwa reprodusi cacing tanah Lumbricus rubellus rendah karena mengharuskan adanya dua indukan untuk menghasilkan kokon (obligatory biparental).

Berdasarkan hasil uji statistik anova terlihat bahwa perlakuan pada penelitian ini memiliki pengaruh terhadap peningkatan produksi jumlah kokon cacing tanah. Selanjutnya berdasarkan hasil uji Duncan diketahui bahwa perlakuan menggunakan ampas tahu (C) memiliki perbedaan pengaruh yang signifikan dibandingkan perlakuan kotoran sapi (A), kulit pisang (B), dan campuran ketiganya (D). Perlakuan ampas tahu menghasilkan 27 butir kokon. Sedangkan untuk perlakuan B tidak memiliki perbedaan pengaruh yang signifikan terhadap perlakuan A dan bahkan menghasilkan jumlah kokon yang lebih rendah yaitu 20 butir kokon.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa:

1. Penambahan ampas tahu dan kulit pisang

Musa acuminate media kotoran sapi sebagai pakan cacing tanah Lumbricus rubellus memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangbiakan. 2. Media kotoran sapi yang ditambahkan

ampas tahu memiliki pengaruh yang paling tinggi terhadap peningkatan berat badan cacing tanah dan jumlah kokon yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang

Pangan Dan Pertanian 2015-2019. Direktorat Pangan dan Pertanian. Jakarta. Badan Pusat Statistik, 2014. Publikasi Statistik

Hortikultura. Statistik Tanaman Buah Buahan dan Sayuran Tahunan Indonesia 2013. Direktorat Statistik Hortikultura. Indonesia.

Basse, 2000. Compost Engineering, An Arbour Science. London.

Catalan, G. I., 1981. Earthworms a News Resource of Protein. Philippine Earthworm Center, Philippines.

Edwards, C. A. dan J. R. Lofty., 1972. Biology of Earthworm. Chapma and Hall, New York.

Elvira C., Dominguez J., dan Mato S., 1996.

The growth and reproduction of Lumbricus rubellus and Dendrobaena rubida in cow manure Mixed cultures with Eisenia andrei. Applied Soil Ecology 5 (1996). hlm. 97-103.

Erni, F., 2000. Pengaruh penggunan feses sapi dan campuran limbah organik sebagai pakan atau media terhadap produksi kokon dan biomasa cacing tanah Eisenia Foetida savigny. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Fitrianingsih, Y., Akbari A.W., dan Jati R.D., 2014. Pemanfaatan limbah kulit pisang dan tanaman Mucuna bracteata sebagai pupuk kompos. Skripsi. Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Gaddie, R. E and D. E. Douglas, 1977.

Earthworm for Ecology and Profit.

Vol II.Bookworm Publishing Company Ontario, California.

Hermawan, 2014. Usaha Budidaya Cacing Tanah Lumbricus rubellus. Pustaka Baru. Yogyakarta.

Mashur, G. Djajakirana, Muladno. 2001.

Kajian pebaikan teknologi budidaya cacing tanah Eisenia foetida Savigny untuk meningkatkan produksi biomassa dan kualitas eksmecat dengan memanfaatkan limbah organik sebagai media. Med. Pet. 24 (1): 22-34. Muliana, Wahyu, 2009. Bercocok Tanam

Mursining, 2006. Teknik Pembesaran Ikan Kelemak (Leptobarbus hoeveni Blkr) Dengan Pemberian Kombinasi Pakan Berbeda. Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Riau. Pekanbaru. 40 hal. (tidak diterbitkan). Mursining, 2006. Teknik Pembesaran Ikan

Kelemak (Leptobarbus hoeveni Blkr) Dengan Pemberian Kombinasi Pakan Berbeda. Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Riau. Pekanbaru.

Palungkun, R., 2010. Usaha ternak Cacing Tanah Lumbricus rubellus. PT. Penebar Swadaya. Bogor.

Puspitasari, W., 1995., Pengaruh Media Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangbiakan cacing tanah (Eisenia foetida savigny). Skripsi. Jurusan FMIPA IPB. Bogor. 1-19. Resnawati, 2007. Respon cacing tanah (Lumbricus rubellus) terhadap pemberian taraf kotoran domba dalam media serbuk sabut kelapa. Pros. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Bogor, 21 – 22 Agustus 2007. Puslitbang Peternakan, Bogor. hlm. 837– 840.

Rudhi, B., Maulana, I.T.,dan Kodir, R.A., 2011. Analisis Kualitas Tepung Ampas Tahu. Prosiding SNaPP2011 Sains, Teknologi, dan Kesehatan. Universitas Islam Bandung. Bandung.

Sims, R.W. dan Gerard, B.M., 1985.

Earthworms. In: D.M. Kermack dan R.S.K. Barnes (Editors). Synopses of The British Fauna (New Series). No. 31. Published for the Linnean Society of London and the Estuarine and Brackish-water Sciences Association. London. Sofyan, Sashadi, 2007. Karakter dan

Pertumbuhan Cacing Tanah Lokal pada Media Mengandung Limbah Tanaman Pisang Serta Jerami Padi. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang. Suprapti, M. Lies, 2005. Aneka Olahan

Pisang. Kanisius. Yogyakarta.

Susetyarini, Eko, 2007. Jumlah Dan Berat Cocoon Cacing Tanah (Lumbricus rubellus) Yang Diberi Pmsg, Pakan Tambahan Berupa Kotoran Domba Dan Kotoran Sapi. Jurnal Protein.

Vol.14.1. ejournal.umm.ac.id/index.php/ protein/ article/view/72/72 (diakses tanggal 3 Mei 2016).