Makalah Clara Evi Citraningtyas dalam Seminar Nasional “Membangun Karakter Bangsa Melalui Sastra Anak”,

18 Desember 2013 – Universitas Muhammadiyah Purwokerto 1

MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI

SASTRA ANAK REKONSTRUKSI

Clara Evi Citraningtyas, Ph.D. Universitas Pelita Harapan

Abstrak

Karya sastra dipercaya mampu membangun karakter bangsa, terutama sastra anak yang

ber-genre cerita rakyat. Oleh karenanya tidaklah mengherankan apabila orang tua dan pendidik menaruh kepercayaan yang besar bagi cerita rakyat untuk dibaca anak-anak. Cerita rakyat senantiasa dianggap memiliki jaminan mutu mampu meneruskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus. Akibatnya, cerita rakyat kurang dibaca secara kritis oleh orang tua dan pendidik.

Makalah ini mengupas tentang bagaimana cerita rakyat harus disikapi. Akan dibahas dua buah cerita rakyat: Cinderella yang sangat dikenal diseluruh dunia, dan Malin Kundang yang dikenal di Indonesia. Bagaimana kedua cerita rakyat tersebut mempengaruhi pembentukan karakter generasi muda bangsa Indonesia? Makalah ini juga akan menawarkan versi rekonstruksi kedua cerita tersebut, yakni Cintarela dan Malin Kundang versi rekonstruksi, sebagai alternatif yang lebih konstruktif bagi pembentukan karakter.

Kata Kunci: Sastra anak, cerita rakyat, Cinderella, Malin Kundang, sastra rekonstruksi, Cintarela

Pendahuluan

Makalah Clara Evi Citraningtyas dalam Seminar Nasional “Membangun Karakter Bangsa Melalui Sastra Anak”,

18 Desember 2013 – Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2

hiburan yang mencerminkan jati diri atau identitas masyarakat pendukungnya, sehingga melalui karya sastra pula identitas sebuah bangsa bisa tercermin. Berbagai penelitian yang pernah dilakukan mendukung hal tersebut. Curtis dan Moir (1982), misalnya, menulis bahwa karya sastra berbaur menjadi satu dengan karya seni dan budaya lainnya di dalam masyarakat, dan kemudian mengkristal untuk menampilkan image yang mengatakan, ”This is who we are” (hlm. 37); “Inilah kami” sebagai sebuah bangsa.

Refleksi masyarakat yang diserap dan tampil melalui karya sastra tersebut kemudian disuguhkan kepada pembaca. Pembaca akan menanggapi, mengkritisi, menyetujui, mendukung, atau bahkan mengecamnya. Akan terjadi dialog interaktif antara karya sastra dan pembacanya. Hasil interaksi antara karya sastra dan pembacanya tersebut, akan mengkristal dan menjadi referensi bagi masyarakat dalam bersikap dan hidup bermasyarakat. Sehingga akan terjadi interaksi dua arah antara karya sastra dan masyarakatnya: karya sastra dipengaruhi oleh masyarakat, dan mempengaruhi masyarakat.

Dalam sastra anak, proses dialog interaktif antara cerita anak dan pembacanya biasanya hilang. Apabila kita cermati, proses kreatif dan proses produksi sastra anak sangat dikontrol oleh orang dewasa meskipun sastra anak ditulis untuk dikonsumsi anak-anak. Sastra anak adalah karya sastra yang disengaja ditulis untuk mendidik anak. Apabila Horace dalam

Ars Poetica-nya yang terkenal (13 S.M) menyatakan bahwa karya sastra adalah ‘Dulce et Utile’ (13 SM), maka Citraningtyas (2013) menegaskan bahwa sastra anak adalah ‘Utile et Dulce’. Perubahan urutan ini didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan utama ditulisnya sastra anak adalah untuk mendidik, baru kemudian sastra anak kadang menghibur. Unsur mendidik dalam sastra anak selalu menjadi agenda utama.

Makalah Clara Evi Citraningtyas dalam Seminar Nasional “Membangun Karakter Bangsa Melalui Sastra Anak”,

18 Desember 2013 – Universitas Muhammadiyah Purwokerto 3

Unsur didaktis pada sastra anak ini, paling sering dan paling kentara hadir pada sastra anak berjenis cerita rakyat. Dalam sejarahnya, pada awalnya cerita rakyat tidak ditulis untuk anak. Pada Zaman Pencerahan ketika pendidikan pada anak ditekankan, cerita rakyat baru secara khusus ditulis untuk anak dengan memasukkan unsur didaktis yang kental di dalamnya. Sejak itu cerita rakyat disesuaikan untuk pembaca dan pendengar anak (Zipes, 2002). Hingga dewasa ini, cerita rakyat dibuat untuk anak-anak dan dipercaya sebagai cerita yang mampu memberikan pendidikan akan budaya luhur sebuah bangsa. Cerita rakyat juga dianggap mampu membangun karakter serta mengasuh nilai-nilai budaya dan identitas bangsa, dan diakui sebagai teks yang penting dalam pembangunan sebuah bangsa. (Citraningtyas dkk, 2012) Unsur didaktis yang dimasukkan dalam cerita rakyat ini bersifat satu arah. Pembaca anak biasanya tidak berkesempatan untuk berdialog dan berinteraksi dengan teks cerita rakyat.

Oleh karenanya tidak mengherankan apabila orang tua dan pendidik sangat mempercayai cerita rakyat. Cerita rakyat seolah memiliki jaminan mutu menjadi bacaan berkualitas bagi anak-anak sehingga cerita rakyat menjadi bacaan utama yang dipilihkan orang tua dan pendidik bagi anak-anak mereka.

Cerita Rakyat Jaminan Mutu?

Menganggap cerita rakyat memiliki semacam jaminan mutu, membuat orang tua dan pendidik tidak lagi kritis terhadap cerita rakyat. Padahal orang tua dan pendidik bertindak sangat kritis terhadap bacaan lain yang hendak dikonsumsi anak-anak. Memang tidak dipungkiri bahwa cerita rakyat memiliki banyak ajaran positip yang berguna diserap oleh anak-anak. Namun tidak sedikit cerita rakyat yang mengandung ajaran yang kurang konstruktif bagi perkembangan anak atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Makalah Clara Evi Citraningtyas dalam Seminar Nasional “Membangun Karakter Bangsa Melalui Sastra Anak”,

18 Desember 2013 – Universitas Muhammadiyah Purwokerto 4

terkenal di dunia sehingga hampir mustahil bisa menemukan seseorang yang tidak mengenal cerita ini. Cerita rakyat kedua adalah Malin Kundang. Bangsa Indonesia sudah sangat kenal dengan cerita rakyat berjudul Malin Kundang ini. Ada beberapa bukti memperkuat argumen bahwa cerita Malin Kundang dianggap mampu membentuk karakter generasi muda Indonesia.

Cerita Malin Kundang ini menjadi satu-satunya cerita yang dimasukkan dalam buku pegangan siswa Sekolah Dasar kelas 6, pada Kurikulum Nasional 1994 (Citraningtyas, 2004). Kurikulum 1994 ini digunakan oleh sistem pendidikan Indonesia selama 10 tahun, yakni sejak tahun 1994—2004. Menurut Citraningtyas (2010), sebuah cerita yang mendapat ”restu” untuk dimasukkan ke dalam buku pegangan formal sekolah, tentu tidak terjadi secara kebetulan. Materi atau cerita yang tercantum dalam buku pegangan wajib tersebut tentu telah memenuhi persyaratan yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya adalah karena cerita tersebut dipercaya mampu membentuk siswa menjadi warga negara Indonesia sejati. Siswa belajar menerima nilai-nilai tersebut untuk kemudian membawanya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian masuknya Malin Kundang ke dalam buku pegangan kelas 6 SD pada Kurikulum 1994 bukanlah sebuah kebetulan. Malin Kundang tentu dianggap memenuhi semua persyaratan di atas. Selain itu, dengan menjadi satu-satunya cerita yang ada dalam buku pegangan siswa sekolah dasar tersebut, memberikan pesan penting bahwa kala itu belum ada cerita rakyat lain yang dianggap mampu mendidik anak Indonesia.

Bukti kedua adalah bahwa Malin Kundang menjadi salah satu cerita yang paling dikenal oleh 125 responden dalam survei yang dilakukan oleh Citraningtyas dkk (2012). Dari 116 cerita rakyat yang disebarkan kepada 125 responden dari berbagai kalangan, ada dua cerita rakyat yang paling dikenal oleh para responden, yakni Malin Kundang dan

Makalah Clara Evi Citraningtyas dalam Seminar Nasional “Membangun Karakter Bangsa Melalui Sastra Anak”,

18 Desember 2013 – Universitas Muhammadiyah Purwokerto 5

Cinderella

Para ahli folklor percaya bahwa cerita Cinderella telah ada sejak abad pertama di zaman Yunani Mesir (Dundas, 1988). Namun demikian, versi yang disusun Perrault (1697) memang merupakan versi yang dipopulerkan sebagai versi dasar Cinderella yang kita kenal dewasa ini. Namun versi Cinderella paling terkenal pada abad ini adalah versi yang dipopulerkan oleh Disney. Disana Cinderella digambarkan sebagai seorang yang cantik, lemah gemulai, mentalnya juga lemah, dan tidak memiliki inisiatif. Berbeda dengan tokoh cerita rakyat lainnya yang biasanya berjuang mengalahkan yang jahat, Cinderella tidak bisa berjuang untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Ia tidak memiliki prestasi. Satu-satunya prestasi yang ia miliki hanyalah diperistri oleh Pangeran, yang kemudian menyelamatkannya dari permasalahannya. Itupun bukan murni atas usaha sendiri. Namun sosok yang seperti inilah yang dipuja dan diingini banyak perempuan di dunia, sampai-sampai perempuan jatuh pada syndrom seperti Cinderella: menunggu sang Pangeran itu untuk membawanya keluar dari segala permasalahan hidupnya. Collete Dowling menamai gejala psikologis ini sebagai

Cinderella Complex (1982). Cinderella complex adalah sebuah syndrome yang dipercaya menghinggapi banyak perempuan di dunia. Perempuan memiliki ketakutan untuk mandiri dan menunggu laki-laki untuk mengentaskan dia.

Cinderella diceritakan tidak rukun dengan saudari tirinya. Mereka saling iri dan berlomba memperebutkan Pangeran. Ini merupakan contoh penggambaran perempuan yang kurang konstruktif. Hal ini diperuncing dengan sinetron dan opera sabun yang mengedepankan persaingan antar perempuan. Perempuan senantiasa digambarkan dalam posisi saling membenci dan saling iri hati, atau memperebutkan seorang laki-laki. Padahal dalam dunia nyata, hubungan antar perempuan tidaklah demikian. Selain itu, ibu tiri Cinderella digambarkan sebagai ibu yang jahat. Bersama-sama dengan cerita senada yang mengedepankan kejahatan ibu tiri, cerita Cinderella mengajarkan kepada anak bahwa semua ibu tiri itu jahat. Seolah semua perempuan bisa otomatis menjadi jahat apabila menjadi ibu tiri, atau seseorang menjadi tidak jahat karena ia bukan ibu tiri.

Makalah Clara Evi Citraningtyas dalam Seminar Nasional “Membangun Karakter Bangsa Melalui Sastra Anak”,

18 Desember 2013 – Universitas Muhammadiyah Purwokerto 6

kecantikan fisik semata dan menggunakan tolok ukur barat ini, menjadi referensi langsung bagi anak perempuan sejagad. Konsep bahwa cantik tidak harus fisik dan tidak harus mengacu pada ras tertentu akan sulit ditanamkan pada anak perempuan di seluruh dunia apabila setiap hari mereka disuguhkan pada konsep cantik a la Cinderella ini. Selain itu, Cinderella yang baik hati itu digambarkan sebagai gadis cantik, sedangkan ibu dan saudari tiri yang jahat itu bermuka jelek. Gambaran ini membawa pesan bahwa penampilan fisik seseorang itu penting, karena penampilan fisik menggambarkan sifat seseorang. Cinderella yang cantik itu berhati cantik, sedangkan ibu dan saudari tiri yang jelek berhati jelek pula. Apabila penggambaran fisik ini berulang dan konsisten dari satu versi ke versi lainnya, maka dikhawatirkan akan melahirkan stereotipe akan tokoh baik dan jahat. Dikhawatirkan akan timbul salah persepsi di benak anak bahwa semua orang cantik itu baik hati dan semua orang jelek itu jahat. (Citraningtyas, 2010). Keadaan ini diperburuk dengan berulangnya penggambaran yang sama pada banyak cerita rakyat maupun cerita sinetron dan opera sabun.

Bisa disimpulkan bahwa cerita Cinderella sama sekali tidak memberdayakan perempuan dan oleh karenanya perlu dicermati sebelum diberikan kepada anak-anak untuk dikonsumsi.

Malin Kundang

Makalah Clara Evi Citraningtyas dalam Seminar Nasional “Membangun Karakter Bangsa Melalui Sastra Anak”,

18 Desember 2013 – Universitas Muhammadiyah Purwokerto 7

Hal ini justru lebih parah karena mengajarkan untuk tidak memberi maaf kepada orang yang bersalah. Meskipun telah meminta maaf, Malin tetap dikutuk (Citraningtyas, 2004).

Dengan dikutuknya Malin menjadi batu justru menimbulkan sebuah masalah baru. Malin dikutuk menjadi batu, sebuah benda mati yang tidak produktif: keras, dingin, mati. Kutukan menjadi benda mati yang tidak produktif ini mematikan dan membelenggu pihak yang dikutuk dan menjadi tidak bisa produktif kembali (Citraningtyas, 2004). Hal ini seolah memberi pesan bahwa orang yang bersalah / durhaka tidak memiliki kesempatan untuk mencoba lagi. “Mematikan” produktivitas juga tidak sesuai dengan tujuan edukasi karena salah satu agenda edukasi seharusnya membimbing ke arah yang benar dan mengkoreksi yang salah. Hukuman sebagai konsekuensi logis bagi yang bersalah seharusnya tetap membangun, dan tidak mematikan. Dengan dikutuknya Malin, Malin tidak diberi kesempatan kedua, kesempatan untuk memperbaiki diri (Citraningtyas dkk, 2013).

Sangat disayangkan bahwa kutukan Malin Kundang ini telah menjadi referensi bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan berbagai tindakan disipliner dari figur otoritas pada subordinitas (Citraningtyas, 2010). Cerita Malin Kundang sudah sangat meresap ke dalam

psyche masyarakat Indonesia. Media, kolom psikologi, dan internet banyak memberitakan fenomena adanya anak yang gagal, tidak berkembang, bangkrut, atau bahkan berbentuk menjadi seperti binatang sehingga tidak produktif lagi gara-gara dikutuk oleh orang tuanya. Misalnya, ada seorang wanita yang menuliskan masalahnya dalam kolom Psikologi di harian

Kompas, bahwa hidupnya hancur sejak dikutuk ibunya (Citraningtyas, 2004).

Cerita Rekonstruksi

Makalah Clara Evi Citraningtyas dalam Seminar Nasional “Membangun Karakter Bangsa Melalui Sastra Anak”,

18 Desember 2013 – Universitas Muhammadiyah Purwokerto 8

Kata rekonstruksi berasal dari Bahasa Inggris ‘to reconstruct’. Menurut kamus Merriam-Webster, kata itu berarti to establish ‘untuk membentuk’ atau to assemble again

‘merakit kembali’. Dari arti rekonstruksi yang diberikan kamus, Citraningtyas (2012) menyimpulkan bahwa rekonstruksi adalah membangun dari yang sesuatu yang sudah ada, untuk menjadikannya lebih baik atau memperbaiki bagian yang rusak atau tidak berfungsi. Sebuah gedung, misalnya, direkonstruksi agar menjadi lebih baik. Cacat pada tubuh juga bisa diperbaiki melalui rekonstruksi. Apabila diterapkan dalam sebuah cerita, maka rekonstruksi cerita berarti mengganti atau membangun kembali sebuah cerita berdasarkan cerita yang sudah ada, dengan tujuan untuk membetulkan sebuah kesalahan dan memperbaiki bagian-bagian yang tidak membangun sehingga menjadikannya lebih baik.

Apakah rekonstruksi cerita ini valid dan bisa diterima? Ada sebagian pihak yang menganggap bahwa sebuah cerita, apalagi cerita rakyat, tidak boleh diubah-ubah. Mereka menganggap cerita rakyat seperti cerita sakral yang perlu dijaga keasliannya. Pihak yang menganggap demikian tidak mengetahui bahwa sifat dasar cerita rakyat adalah bergerak, berubah dan bertumbuh sesuai jaman. “Tales, just as plants, adapt to a certain environment through natural selection and thus differ somewhat from other members of the same species” (Bradkūnas 1975) – Cerita rakyat itu bagaikan tumbuhan, ia hidup dan tidak mati.

Cerita Cinderella dan Malin Kundang sendiri telah mengalami berbagai perubahan dari jaman ke jaman (Citraningtyas, 2004; 2010; 2011; 2012). Pada awal-awal ditulisnya cerita Cinderella, termasuk dalam versi Perrault, misalnya, tidak ada penggambaran fisik Cinderella dan ibu serta saudari tirinya. Tidak ada penjelasan baik secara narratif maupun visual bahwa Cinderella itu cantik, dan ibu serta saudari tirinya jelek. Bahkan versi Brothers Grimm justru menuliskan bahwa ibu tiri dan saudari tiri Cinderella tersebut cantik:

This wife brought two daughters into the house with her. They were beautiful, with fair faces, but evil and dark hearts. Times soon grew very bad for the poor stepchild. (Brothers Grimm,1857 – Translated by D.L. Ashliman, ©2001-2006).

Makalah Clara Evi Citraningtyas dalam Seminar Nasional “Membangun Karakter Bangsa Melalui Sastra Anak”,

18 Desember 2013 – Universitas Muhammadiyah Purwokerto 9

buruk rupa. Versi animasi yang dipopulerkan oleh The Walt Disney Company juga semakin memperjelas kecantikan fisik tokoh-tokoh berbagai cerita rakyat yang pada awalnya tidak mengedepankan penampilan fisik.

Bagian paling krusial yang pernah direkonstruksi dalam cerita Cinderella adalah bagian akhir cerita. Pada versi Brothers Grimm (1867) diceritakan bahwa pada akhir cerita, mata ibu dan saudari tirinya dicocok oleh burung merpati teman Cinderella. Mereka menjadi buta sampai akhir hayat, sebagai hukuman atas kejahatan mereka terhadap Cinderella. Namun pada versi Cinderella modern, seperti yang kita kenal, hukuman yang tidak konstruktif tersebut telah dihilangkan, dan bahkan Cinderella memaafkan ibu dan saudari tirinya serta hidup bahagia selama-lamanya bersama mereka.

Cerita Malin Kundang juga telah mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa. Citraningtyas (2004) mencatat beberapa perbedaan penting antara satu cerita Malin Kundang

yang satu dengan yang lain. Pada sebuah versi cerita Malin Kundang yang dijual di pantai Air Manis, Padang (tanpa tahun), diceritakan bahwa istri Malin yang berada di pantai ikut dikutuk menjadi batu. Pada versi Malin Kundang (2000) yang tercantum dalam kurikulum sekolah dasar, cerita diberi judul Malin Kundang Anak Durhaka. Penambahan judul dengan ’Anak Durhaka’ ini semakin menekankan kesalahan dan keberdosaan Malin Kundang. Pada versi animasi VCD Malin Kundang, malah diceritakan bahwa istri Malin justru menjadi orang yang tidak mengakui ibu mertuanya.

Semua perubahan yang terjadi pada cerita rakyat di atas membuktikan bahwa cerita rakyat tidaklah stagnan. Seperti halnya masyarakat yang senantiasa bertumbuh, cerita rakyat juga senantiasa berubah dan berkembang mengikuti jaman. Oleh karenanya, rekonstruksi cerita rakyat adalah hal yang sah dan valid.

Cintarela dan Malin Kundang versi Rekonstruksi

Makalah Clara Evi Citraningtyas dalam Seminar Nasional “Membangun Karakter Bangsa Melalui Sastra Anak”,

18 Desember 2013 – Universitas Muhammadiyah Purwokerto 10

Cinderella. Cintarela menyuguhkan penggambaran sosok perempuan yang lebih positip dibandingkan Cinderella agar pembaca tidak melulu mengenal sosok perempuan pasip seperti yang digambarkan turun temurun melalui Cinderella.

Cerita diakhiri dengan Cintarela yang tetap hidup bahagia bersama keluarga tirinya. Kemudian masing-masing dari anak perempuan tersebut akhirnya menemukan jodoh yang tepat bagi mereka, dan hidup berbahagia bersama-sama. Hal ini mengajarkan bahwa seseorang tidak harus buru-buru menikah untuk bisa bahagia. Seperti Cintarela dan saudari tirinya, mereka memilih untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Mereka juga tidak menghancurkan persaudaraan mereka gara-gara memperebutkan seorang laki-laki.

Versi rekonstruksi Malin Kundang (Citraningtyas dkk, 2011) merekonstruksi bagian paling krusial dalam cerita, yakni bagian akhir cerita yang mengutuk Malin menjadi batu dan menghukumnya menjadi sebuah barang mati yang tidak bisa produktif kembali. Banyak hal positif yang akan bisa dicapai dengan membebaskan Malin dan generasi muda Indonesia dari kutukan. Mereka tidak akan lagi terkukung dalam hukuman yang berlandaskan murka figur otoritas. Dengan tidak terjebak dalam hukuman ”mati” tersebut, mereka diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik dan produktif kembali. Selain itu, rekonstruksi cerita yang membebaskan Malin dari kutukan ini juga lebih sejalan dengan pendekatan pendidikan dewasa ini yang cenderung memberikan kesempatan kedua bagi anak didik. Aspirasi untuk membebaskan Malin dari kutukan juga menunjukkan bergesernya pandangan masyarakat Indonesia akan kuasa yang boleh dimiliki oleh figur otoritas. Berada pada posisi otoritas dewasa ini tidak lagi dipandang sebagai posisi yang memiliki kuasa untuk menjatuhkan kutukan.

Berkaitan dengan rekonstruksi cerita Malin Kundang, sebelum buku Malin Kundang

Makalah Clara Evi Citraningtyas dalam Seminar Nasional “Membangun Karakter Bangsa Melalui Sastra Anak”,

18 Desember 2013 – Universitas Muhammadiyah Purwokerto 11

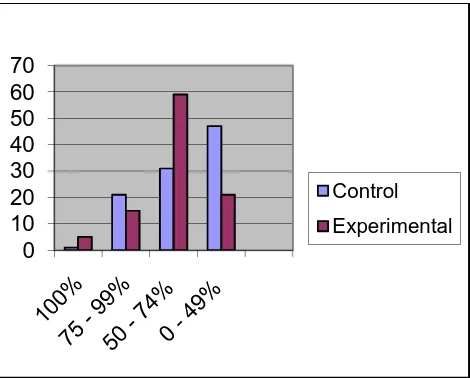

Ketika cerita Malin Kundang versi rekonstruksi ini dicobakan pada 141 pembaca anak, maka hasilnya cukup menggembirakan. Mereka dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok kontrol dan kelompok eksperimental untuk diukur kesiapan mereka memaafkan dalam berbagai situasi. Kemudian masing-masing kelompok diberi pretes, perlakuan, dan postes. Saat sesi perlakuan, kelompok eksperimental dibacakan cerita Malin Kundang versi rekonstruksi, sedangkan kelompok kontrol membaca Malin Kundang versi tradisional.

Tabel 1: Hasil Postes, prosentase responden yang siap memaafkan

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa kelompok eksperimental lebih siap memaafkan dibandingkan kelompok kontrol. Hasil ini membuktikan bahwa versi rekonstruksi Malin Kundang telah mentransformasikan responden menjadi lebih lebih siap untuk memaafkan, sebuah contoh karakter luhur yang patut dimiliki.

Kesimpulan

Pembangunan manusia Indonesia yang lebih berkualitas, produktif dan lebih berkarakter luhur adalah sebuah agenda yang sangat penting dan tidak bisa disepelekan. Penelitian menunjukkan bahwa human capital adalah aspek pembangunan yang sangat penting. Cerita rakyat rekonstruksi Cintarela dan Malin Kundang akan bermanfaat untuk membangun generasi muda Indonesia menjadi insan yang lebih berkualitas dan lebih berkarakter luhur.

0 10 20 30 40 50 60 70

Control

Makalah Clara Evi Citraningtyas dalam Seminar Nasional “Membangun Karakter Bangsa Melalui Sastra Anak”,

18 Desember 2013 – Universitas Muhammadiyah Purwokerto 12

Pustaka Acuan

Bradkūnas, Elena. (1975) ‘If You Kill a Snake – The Sun Will Cry.’ Folktale Type 425–M A

Study in Oicotype and Folk Belief. Lituanus: Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences Vol. 21. No. 1. Tersedia di http://www.lituanus.org/1975/75_1_01.htm, Diakses pada September 2012.

Citraningtyas, Clara Evi. (2004). Breaking a Curse Silence: Malin Kundang andTransactional Approaches to Reading in Indonesian Classrooms – an empirical study. Ph.D. thesis. Macquarie University.

Citraningtyas, Clara Evi. (2010). “Sastra Anak dan Restu Negara : Menegosiasikan Identitas Nasional Indonesia”. Polyglot, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan, Juli 2010

Citraningtyas, Clara Evi. (2011). “Sastra Anak: Edutainment dengan Catatan”. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Sastra Anak di Universitas Negeri Yogyakarta, dalam rangka Hari Anak Nasional, Juli 2011.

Citraningtyas, Clara Evi. (2012). ”Cintarela, Merekonstruksi Cinderella”. Makalah disajikan dalam Persidangan Kebangsaan Libatsama Universiti dan Komuniti: Hala Tuju Baharu Dalam Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. November 2012.

Citraningtyas, Clara Evi., Pramono, Rudy & Tangkilisan, Helena. (2013) Pedagogical Implications of Folktales: Urgency for a Reconstructed Tale. Proceeding of World Conference on Integration of Knowledge, Langkawi Malaysia 25 – 26 November 2013. Curtis, W., & Moir, H. (1982). Understanding the Storyteller’s Art. Makalah disajikan pada 9th Annual Meeting of the World Congress on Reading, Dublin, Ireland. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 222 923).

Grimm, Jacob and Wilhelm Grimm (1812). Kinder-und Hausmarchen. 1st ed. (Berlin: Realschulbuchhandlung. 1 (21). Diterjemahkan oleh D.L. Ashliman (1998).

Johnston, Ingrid (2000) “Literature and Social Studies: Exploring the Hyphenated Spaces of Canadian Identity.” Canadian Social Studies. Vol. 35, No. 1, Fall, 2000.

Zipes, Jack. (2002). Breaking the Magic Spell: Radical Theories of Folk & Fairy Tales.

Lexington: University Press of Kentucky.

Rusciano, Frank Louis. (2003). “The Construction of National Identity: A 23-Nation Study”.

Political Research Quarterly, Vol. 56, No. 3 (Sep., 2003), pp. 361-366. Dipublikasikan oleh: Sage Publications, Inc. untuk University of Utah. URL: http://www.jstor.org/stable/3219795. Diakses tanggal: 14/10/2012.

Makalah Clara Evi Citraningtyas dalam Seminar Nasional “Membangun Karakter Bangsa Melalui Sastra Anak”,

18 Desember 2013 – Universitas Muhammadiyah Purwokerto 13

Biodata Penulis