4.1. Dinamika Disparitas Wilayah

Pembangunan wilayah merupakan sub sistem dari pembangunan koridor ekonomi dan provinsi dan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan lebih mencerminkan aspirasi, potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan dengan pembangunan regional. Pelaksanaan pembangunan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota telah menghasilkan pencapaian yang berbeda-beda. Hal ini berhubungan dengan keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota serta potensi perekonomiannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pembangunan di Indonesia maupun di wilayah koridor ekonomi lainnya dalam skala apapun telah menghasilkan perbedaan-perbedaan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui perbedaan-perbedaan yang terjadi sebagai implikasi dari proses pembangunan dapat dilakukan dengan pengukuran indeks Theils.

Pada hakekatnya, output suatu wilayah dan kesejahteraan masyarakat adalah dua hal yang berbeda, maka patut dipertanyakan apakah ada kaitan antara kekayaan wilayah dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Asumsi bahwa tingkat kekayaan daerah yang tinggi juga akan berdampak terhadap tingginya kesejahteraan masyarakat merupakan hasil dari kebijakan pemerataan pembangunan antar daerah yang dijalankan pemerintah. Terutama melalui instrument fiskal, seperti transfer dari pusat, transfer antar daerah dan kebijakan lain, serta pembangunan infrastruktur wilayah.

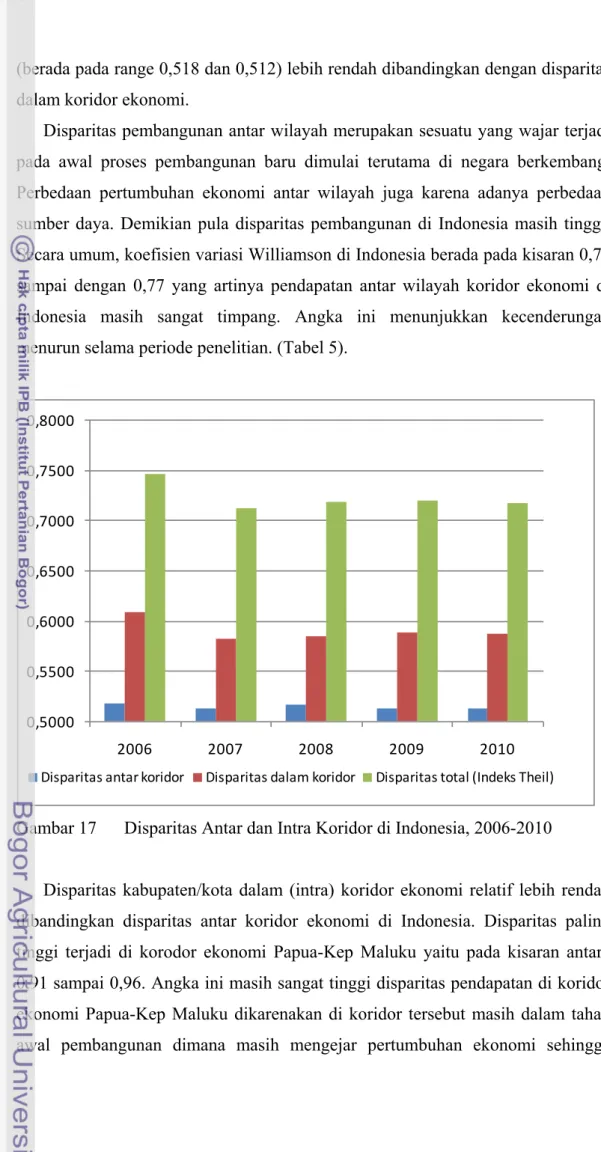

Salah satu alat untuk mengukur pemerataan pembangunan adalah dengan Indeks Theil. Berdasarkan indeks theil tahun 2006-2010, terlihat bahwa tingkat pemerataan aktifitas perekonomian yang tercermin dari nilai PDRB per kapita antar kabupaten/kota dalam (intra) koridor ekonomi masih rendah. Namun perkembangannya menunjukkan kondisi yang lebih baik yaitu berada pada range 0,609 dan 0,587. Perkembangan disparitas pembangunan yang dihitung dengan Indeks Theil menunjukkan penurunan dari tahun 2006 sebesar 0,746 turun menjadi 0,717 pada tahun 2010 (Gambar 17). Disparitas antar koridor ekonomi

(berada pada range 0,518 dan 0,512) lebih rendah dibandingkan dengan disparitas dalam koridor ekonomi.

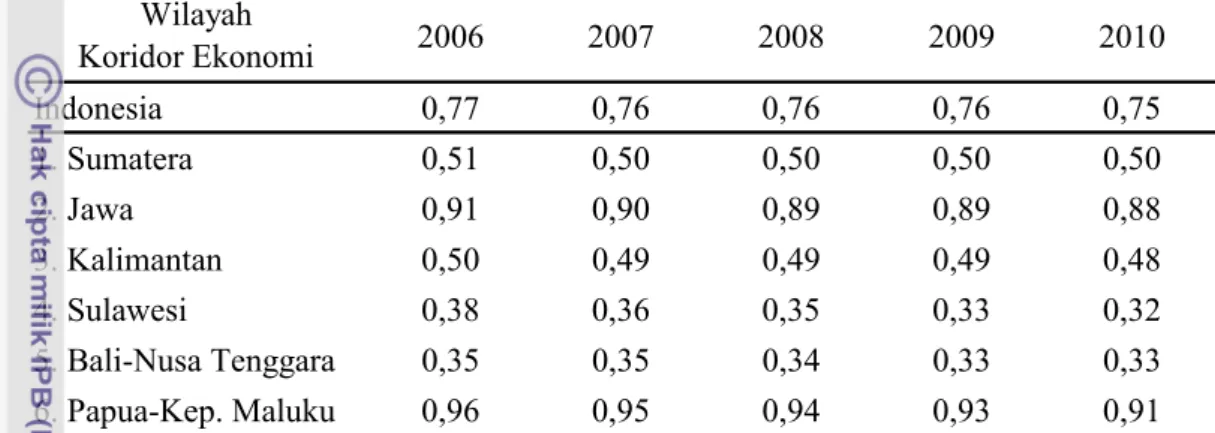

Disparitas pembangunan antar wilayah merupakan sesuatu yang wajar terjadi pada awal proses pembangunan baru dimulai terutama di negara berkembang. Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar wilayah juga karena adanya perbedaan sumber daya. Demikian pula disparitas pembangunan di Indonesia masih tinggi. Secara umum, koefisien variasi Williamson di Indonesia berada pada kisaran 0,75 sampai dengan 0,77 yang artinya pendapatan antar wilayah koridor ekonomi di Indonesia masih sangat timpang. Angka ini menunjukkan kecenderungan menurun selama periode penelitian. (Tabel 5).

0,7500 0,8000 0,5000 0,5500 0,6000 0,6500 0,7000 2006 2007 2008 2009 2010

Disparitas antar koridor Disparitas dalam koridor Disparitas total (Indeks Theil)

Gambar 17 Disparitas Antar dan Intra Koridor di Indonesia, 2006-2010

Disparitas kabupaten/kota dalam (intra) koridor ekonomi relatif lebih rendah dibandingkan disparitas antar koridor ekonomi di Indonesia. Disparitas paling tinggi terjadi di korodor ekonomi Papua-Kep Maluku yaitu pada kisaran antara 0,91 sampai 0,96. Angka ini masih sangat tinggi disparitas pendapatan di koridor ekonomi Papua-Kep Maluku dikarenakan di koridor tersebut masih dalam tahap awal pembangunan dimana masih mengejar pertumbuhan ekonomi sehingga

disparitas masih tinggi. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan yang tinggi antar kabupaten/kota di koridor Papua-Kep. Maluku dalam hal pendapatan wilayah. Jika dilihat dari PDRB per kapita paling tinggi terjadi di kabupaten Mimika di tahun 2010 dengan PDRB per kapita sebesar 324.716 miliar rupiah, hal ini nisa disebabkan di wilayah tersebut banyak penambangan. Namun disisi lain terdapat pendapatan wilayah yang sangat jauh kesenjangannya yaitu Kabupaten Nduga dengan PDRB per kapita hanya sebesar 2.016 miliar rupiah. Namun demikian, angka tersebut terus mengalami penurunan hingga tahun 2010. Disparitas yang tertinggi setelah koridor ekonomi Papua-Kep. Maluku adalah koridor ekonomi Jawa, dimana koefisien variasi Williamson berada pada kisaran antara 0,88 sampai dengan 0,91, artinya pendapatan antar wilayah kabupaten/kota di koridor ekonomi Jawa masih sangat timpang. Hal ini disebabkan terdapat kabupaten/kota yang mempunyai PDRB per kapita terlalu tinggi yaitu Kota Jakarta Pusat sebesar 251.814 miliar rupiah, namun ditemukan juga wilayah yang mempunyai PDRB per kapita sangat rendah yaitu Kabupaten Grobogan sebesar 4.966 miliar rupiah. Keadaan inilah yang membuat tingkat disparitas di koridor Jawa masih tinggi, namun demikian angka ini mengalami kecenderungan menurun selama periode penelitian.

Disparitas terendah terjadi di koridor ekonomi Sulawesi, berada pada kisaran antara 0,32 sampai dengan 0,38 dan memiliki kecenderungan menurun. Angka ini menunjukkan perbedaan kecepatan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota semakin kecil, keadaan ini dapat ditunjukkan dengan PDRB per kapita antar kabupaten/kota yang tidak terlalu senjang misalnya kabupaten yang dengan pendapatan wilayah atau PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2010 paling kecil adalah kabupaten Gorontalo Utara sebesar 5.595 miliar rupiah sedangkan kabupaten yang dengan PDRB paling besar adalah Luwu Timur sebesar 34.289 miliar rupiah. Hal ini hampir serupa dengan wilayah koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara dan Kalimantan. Koefisien variasi Williamson koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara berada pada kisaran antara 0,33 sampai dengan 0,35, sedangkan koridor ekonomi berada pada kisaran antara 0,48 sampai dengan 0,50 dan mengalami tren menurun. Keadaan ini sangat berbeda jauh jika

dibandingkan dengan koridor Papua-Kep. Maluku dan koridor Jawa yang kesenjangannya masih tinggi antar kabupaten/kota di dalam koridor.

Tabel 5 Disparitas dengan KV Williamson Wilayah-wilayah Koridor Ekonomi Pendekatan PDRB Per Kapita di Indonesia, 2006-2010

2006 2007 2008 2009 2010 Indonesia 0,77 0,76 0,76 0,76 0,75 1. Sumatera 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 2. Jawa 0,91 0,90 0,89 0,89 0,88 3. Kalimantan 0,50 0,49 0,49 0,49 0,48 4. Sulawesi 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 5. Bali-Nusa Tenggara 0,35 0,35 0,34 0,33 0,33 6. Papua-Kep. Maluku 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 Wilayah Koridor Ekonomi

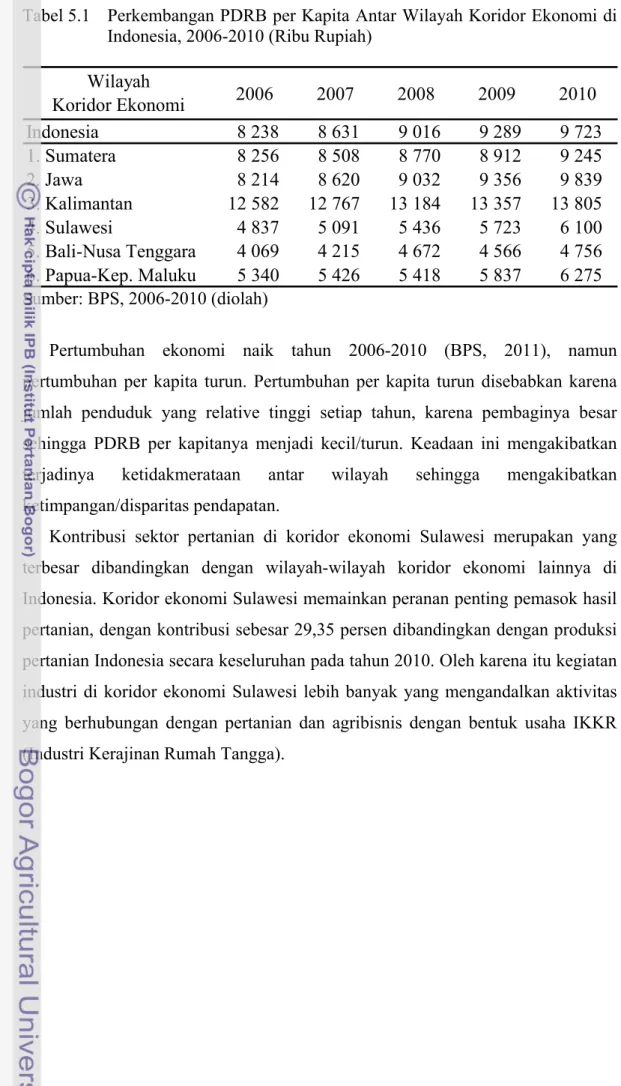

Disparitas pendapatan yang tinggi tidak serta merta disebabkan karena PDRB per kapita di setiap koridor ekonomi yang rendah pula. Keadaan ini bisa dibuktikan dengan melihat perkembangan PDRB per kapita di koridor ekonomi Kalimantan dari 2006-2010 yang tinggi, yaitu berkisar antara 12 sampai 13 juta rupiah. Dimana disparitasnya termasuk rendah yang masih dibawah disparitas nasional yaitu berkisar antara 0,48 sampai 0,50. Lain halnya dengan koridor Papua-Kep. Maluku diparitasnya tertinggi diatas disparitas nasional antara 0,91 sampai 0,96. Demikian pula dengan koridor Jawa, dimana disparitasnya tinggi namun PDRB per kapita masih di bawah koridor Kalimantan. (Tabel 5.1).

Terkait adanya kebijakan DAU 2008 yaitu kebijakan “Hold Harmless”, disebutkan dalam kebijakan tersebut bahwa wilayah yang menerima DAU tahun berikutnya minimal sama atau lebih dari tahun sebelumnya. Kebijakan ini ternyata malah berakibat pada tingginya disparitas, Akibatnya di beberapa koridor ekonomi disparitasnya masih tinggi.

Tabel 5.1 Perkembangan PDRB per Kapita Antar Wilayah Koridor Ekonomi di Indonesia, 2006-2010 (Ribu Rupiah)

2006 2007 2008 2009 2010 Indonesia 8 238 8 631 9 016 9 289 9 723 1. Sumatera 8 256 8 508 8 770 8 912 9 245 2. Jawa 8 214 8 620 9 032 9 356 9 839 3. Kalimantan 12 582 12 767 13 184 13 357 13 805 4. Sulawesi 4 837 5 091 5 436 5 723 6 100 5. Bali-Nusa Tenggara 4 069 4 215 4 672 4 566 4 756 6. Papua-Kep. Maluku 5 340 5 426 5 418 5 837 6 275 Wilayah Koridor Ekonomi Sumber: BPS, 2006-2010 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi naik tahun 2006-2010 (BPS, 2011), namun pertumbuhan per kapita turun. Pertumbuhan per kapita turun disebabkan karena jumlah penduduk yang relative tinggi setiap tahun, karena pembaginya besar sehingga PDRB per kapitanya menjadi kecil/turun. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya ketidakmerataan antar wilayah sehingga mengakibatkan ketimpangan/disparitas pendapatan.

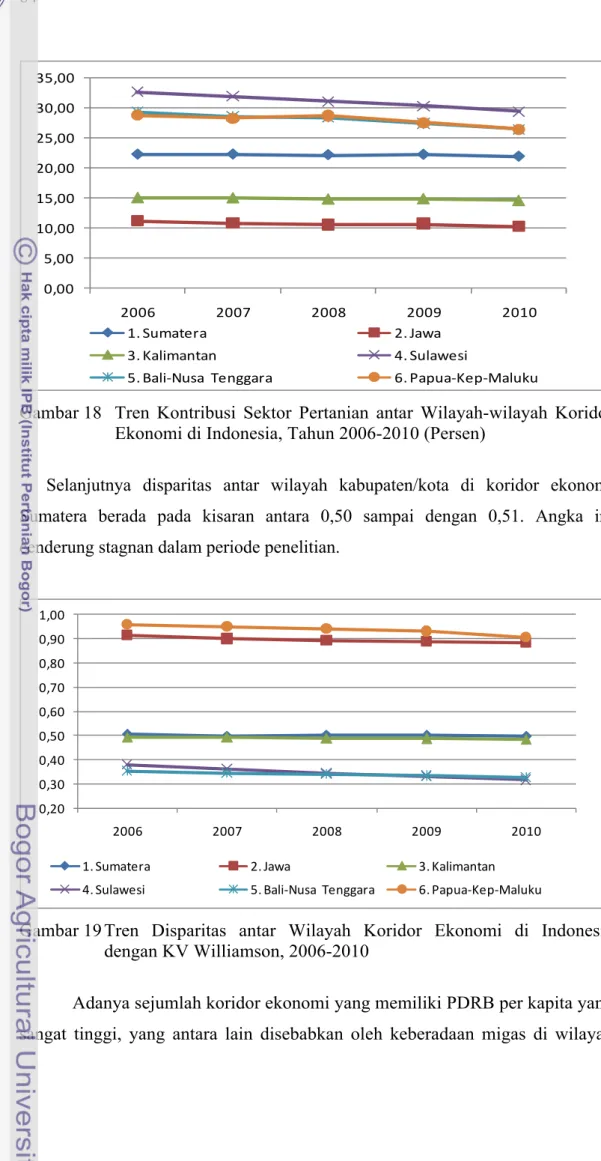

Kontribusi sektor pertanian di koridor ekonomi Sulawesi merupakan yang terbesar dibandingkan dengan wilayah-wilayah koridor ekonomi lainnya di Indonesia. Koridor ekonomi Sulawesi memainkan peranan penting pemasok hasil pertanian, dengan kontribusi sebesar 29,35 persen dibandingkan dengan produksi pertanian Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2010. Oleh karena itu kegiatan industri di koridor ekonomi Sulawesi lebih banyak yang mengandalkan aktivitas yang berhubungan dengan pertanian dan agribisnis dengan bentuk usaha IKKR (Industri Kerajinan Rumah Tangga).

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 2006 2007 2008 2009 2010 1. Sumatera 2. Jawa 3. Kalimantan 4. Sulawesi

5. Bali‐Nusa Tenggara 6. Papua‐Kep‐Maluku

Gambar 18 Tren Kontribusi Sektor Pertanian antar Wilayah-wilayah Koridor Ekonomi di Indonesia, Tahun 2006-2010 (Persen)

Selanjutnya disparitas antar wilayah kabupaten/kota di koridor ekonomi Sumatera berada pada kisaran antara 0,50 sampai dengan 0,51. Angka ini cenderung stagnan dalam periode penelitian.

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 2006 2007 2008 2009 2010

1. Sumatera 2. Jawa 3. Kalimantan 4. Sulawesi 5. Bali‐Nusa Tenggara 6. Papua‐Kep‐Maluku

Gambar 19 Tren Disparitas antar Wilayah Koridor Ekonomi di Indonesia dengan KV Williamson, 2006-2010

Adanya sejumlah koridor ekonomi yang memiliki PDRB per kapita yang sangat tinggi, yang antara lain disebabkan oleh keberadaan migas di wilayah

tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya disparitas ekonomi antar koridor ekonomi di Indonesia. Keadaan ini tidak terlepas dari perbedaan kemampuan fiskal tiap daerah yang berimplikasi terhadap nilai tambah bruto (PDRB) dalam perekonomian antar wilayah. Koefisien variasi Williamson dapat digunakan untuk melihat disparitas wilayah. Hasil perhitungan koefisien variasi Williamson antar koridor ekonomi di Indonesia pada kurun waktu 2006 sampai 2010 dapat dilihat pada Gambar 19.

Koridor Jawa dan Papua disparitasnya tinggi melalui penghitungan dengan Indeks Williamson disebabkan karena pembangunan perekonomian yang kurang merata di koridor tersebut. Keadaan ini ditunjukkan dengan adanya kab/kota yang PDRB per kapita yang sangat tinggi, namun ada kab/kota di koridor tersebut yang sangat rendah, sehingga disparitasnya tinggi. Terkait juga dengan kebijakan DAU, dimana di Kaltim, DKI, Riau tidak mendapat DAU karena dianggap wilayah tersebut sudah mampu dari penghitungan PDRB dan faktor lainnya. Dilihat dari partumbuhan ekonominya Koridor Jawa naik tapi kemiskinannya juga naik. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang tinggi di Jawa, juga karena urbanisasi yang tidak diimbangi dengan keahlian yang sesuai dan pada akhirnya berakibat di Koridor Jawa kemiskinan menjadi tinggi.

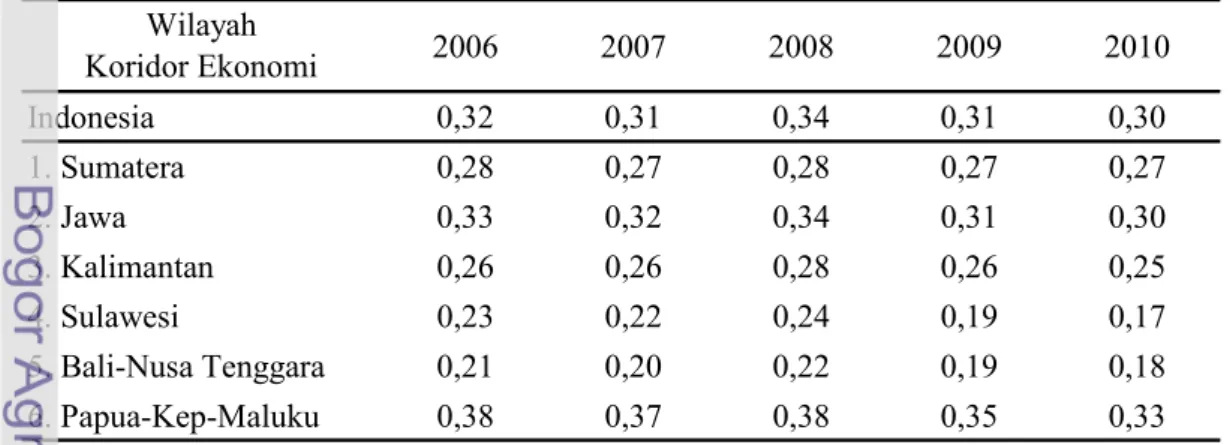

Tabel 6 Disparitas Wilayah-wilayah Koridor Ekonomi Pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga di Indonesia, 2006-2010

2006 2007 2008 2009 2010 Indonesia 0,32 0,31 0,34 0,31 0,30 1. Sumatera 0,28 0,27 0,28 0,27 0,27 2. Jawa 0,33 0,32 0,34 0,31 0,30 3. Kalimantan 0,26 0,26 0,28 0,26 0,25 4. Sulawesi 0,23 0,22 0,24 0,19 0,17 5. Bali-Nusa Tenggara 0,21 0,20 0,22 0,19 0,18 6. Papua-Kep-Maluku 0,38 0,37 0,38 0,35 0,33 Wilayah Koridor Ekonomi

Disparitas wilayah yang dihitung dari pengeluaran rumah tangga per kapita menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda, tidak seperti pada penghitungan disparitas dengan menggunakan PDRB per kapita. Disparitas tertinggi dan

terendah pada setiap tahun berada pada wilayah yang berbeda-beda. Artinya, perbedaan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari antar wilayah dan dalam wilayah di Indonesia tidak jauh berbeda, berada pada kisaran 0,17 sampai dengan 0,38. Disparitas dalam wilayah selama periode penelitian relatif menurun dibandingkan dengan disparitas dalam penghitungan dengan menggunakan data PDRB per kapita (Tabel 6).

0,70 0,80 0,90 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 2006 2007 2008 2009 2010

Pendekatan PDRB Pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga

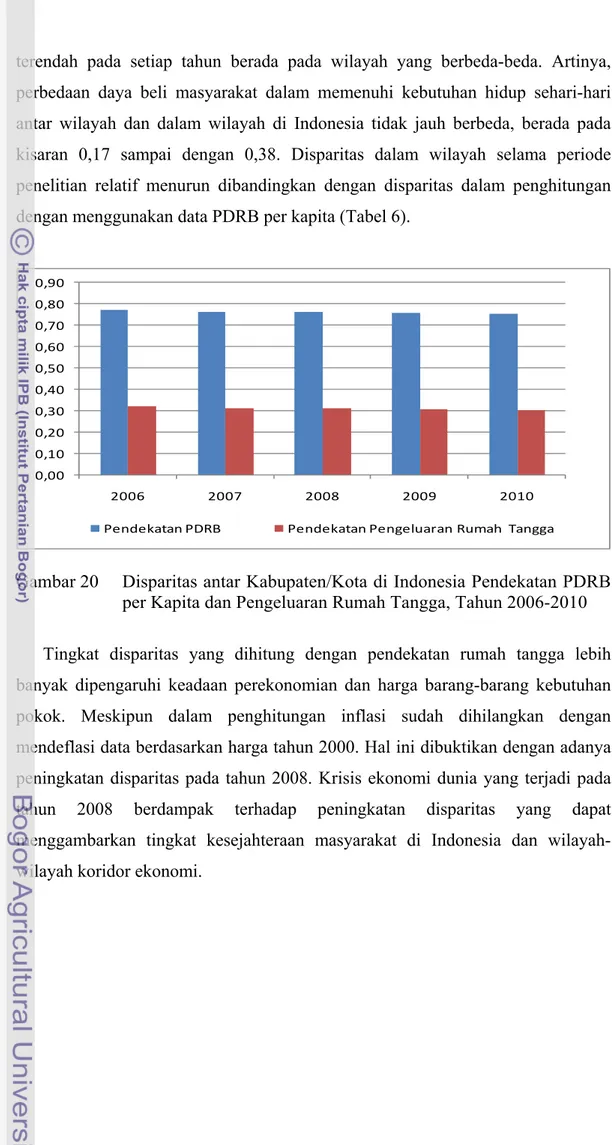

Gambar 20 Disparitas antar Kabupaten/Kota di Indonesia Pendekatan PDRB per Kapita dan Pengeluaran Rumah Tangga, Tahun 2006-2010 Tingkat disparitas yang dihitung dengan pendekatan rumah tangga lebih banyak dipengaruhi keadaan perekonomian dan harga barang-barang kebutuhan pokok. Meskipun dalam penghitungan inflasi sudah dihilangkan dengan mendeflasi data berdasarkan harga tahun 2000. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan disparitas pada tahun 2008. Krisis ekonomi dunia yang terjadi pada tahun 2008 berdampak terhadap peningkatan disparitas yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia dan wilayah-wilayah koridor ekonomi.

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 2006 2007 2008 2009 2010

Pendekatan PDRB Pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga

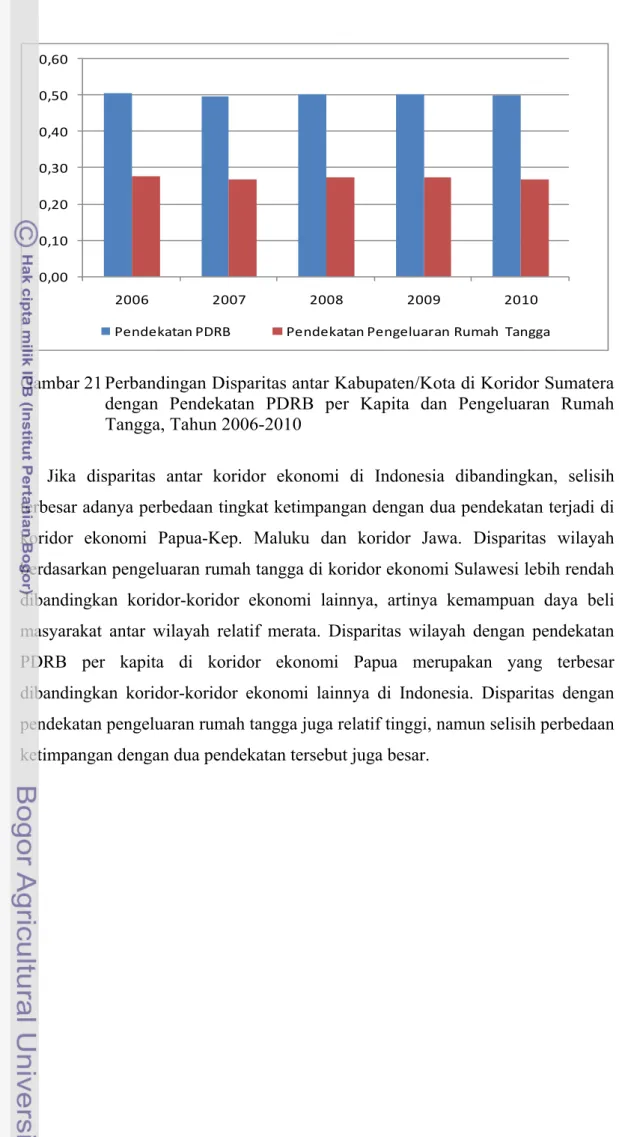

Gambar 21 Perbandingan Disparitas antar Kabupaten/Kota di Koridor Sumatera dengan Pendekatan PDRB per Kapita dan Pengeluaran Rumah Tangga, Tahun 2006-2010

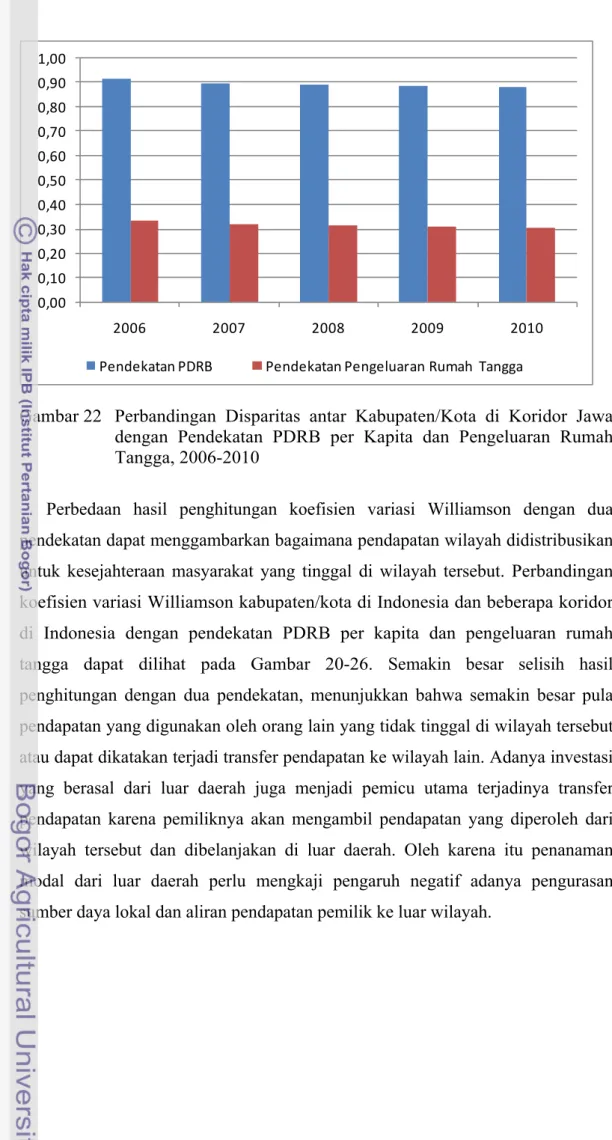

Jika disparitas antar koridor ekonomi di Indonesia dibandingkan, selisih terbesar adanya perbedaan tingkat ketimpangan dengan dua pendekatan terjadi di koridor ekonomi Papua-Kep. Maluku dan koridor Jawa. Disparitas wilayah berdasarkan pengeluaran rumah tangga di koridor ekonomi Sulawesi lebih rendah dibandingkan koridor-koridor ekonomi lainnya, artinya kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah relatif merata. Disparitas wilayah dengan pendekatan PDRB per kapita di koridor ekonomi Papua merupakan yang terbesar dibandingkan koridor-koridor ekonomi lainnya di Indonesia. Disparitas dengan pendekatan pengeluaran rumah tangga juga relatif tinggi, namun selisih perbedaan ketimpangan dengan dua pendekatan tersebut juga besar.

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 2006 2007 2008 2009 2010

Pendekatan PDRB Pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga

Gambar 22 Perbandingan Disparitas antar Kabupaten/Kota di Koridor Jawa dengan Pendekatan PDRB per Kapita dan Pengeluaran Rumah Tangga, 2006-2010

Perbedaan hasil penghitungan koefisien variasi Williamson dengan dua pendekatan dapat menggambarkan bagaimana pendapatan wilayah didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Perbandingan koefisien variasi Williamson kabupaten/kota di Indonesia dan beberapa koridor di Indonesia dengan pendekatan PDRB per kapita dan pengeluaran rumah tangga dapat dilihat pada Gambar 20-26. Semakin besar selisih hasil penghitungan dengan dua pendekatan, menunjukkan bahwa semakin besar pula pendapatan yang digunakan oleh orang lain yang tidak tinggal di wilayah tersebut atau dapat dikatakan terjadi transfer pendapatan ke wilayah lain. Adanya investasi yang berasal dari luar daerah juga menjadi pemicu utama terjadinya transfer pendapatan karena pemiliknya akan mengambil pendapatan yang diperoleh dari wilayah tersebut dan dibelanjakan di luar daerah. Oleh karena itu penanaman modal dari luar daerah perlu mengkaji pengaruh negatif adanya pengurasan sumber daya lokal dan aliran pendapatan pemilik ke luar wilayah.

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 2006 2007 2008 2009 2010

Pendekatan PDRB Pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga

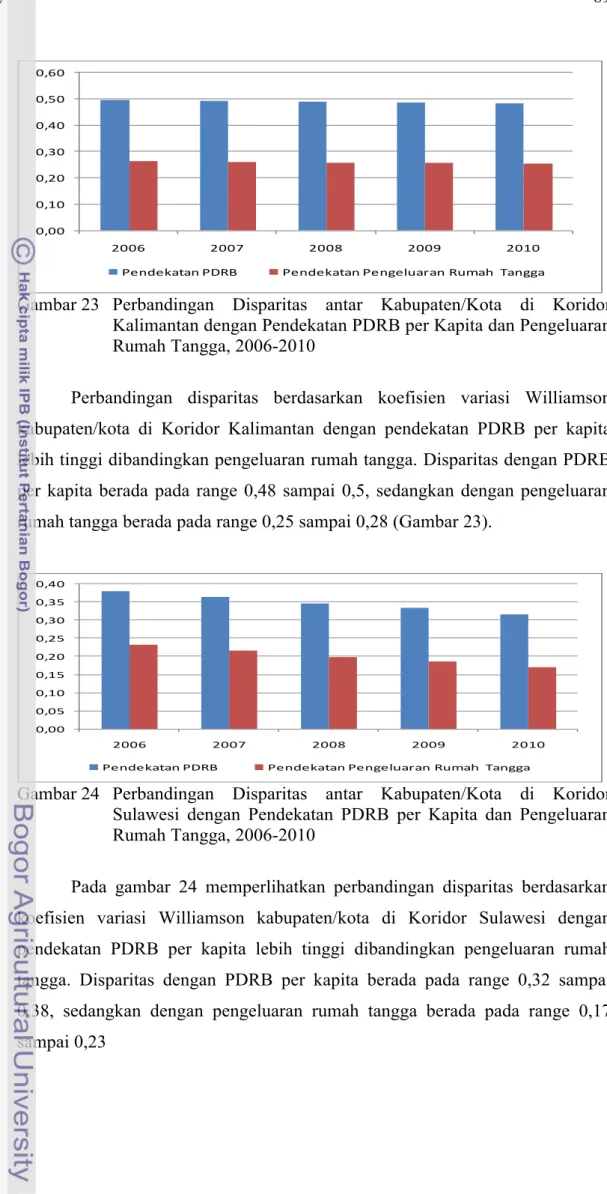

Gambar 23 Perbandingan Disparitas antar Kabupaten/Kota di Koridor Kalimantan dengan Pendekatan PDRB per Kapita dan Pengeluaran Rumah Tangga, 2006-2010

Perbandingan disparitas berdasarkan koefisien variasi Williamson kabupaten/kota di Koridor Kalimantan dengan pendekatan PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan pengeluaran rumah tangga. Disparitas dengan PDRB per kapita berada pada range 0,48 sampai 0,5, sedangkan dengan pengeluaran rumah tangga berada pada range 0,25 sampai 0,28 (Gambar 23).

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 2006 2007 2008 2009 2010

Pendekatan PDRB Pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga

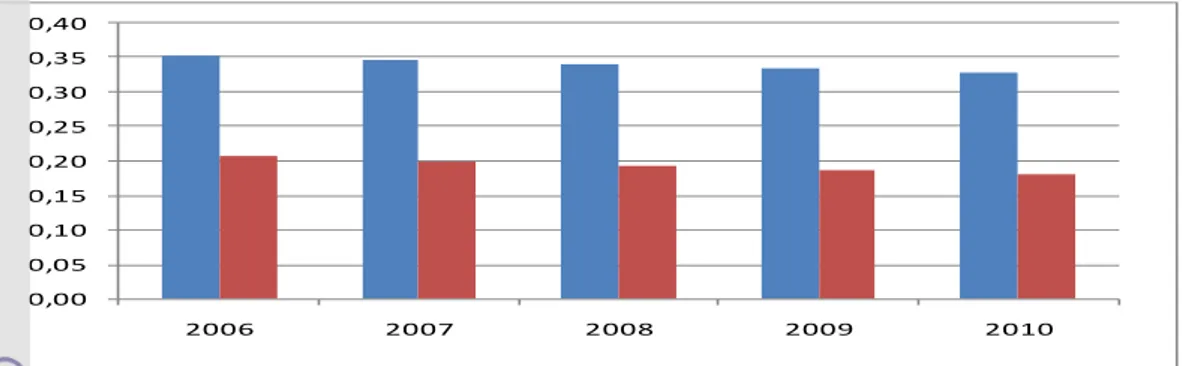

Gambar 24 Perbandingan Disparitas antar Kabupaten/Kota di Koridor Sulawesi dengan Pendekatan PDRB per Kapita dan Pengeluaran Rumah Tangga, 2006-2010

Pada gambar 24 memperlihatkan perbandingan disparitas berdasarkan koefisien variasi Williamson kabupaten/kota di Koridor Sulawesi dengan pendekatan PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan pengeluaran rumah tangga. Disparitas dengan PDRB per kapita berada pada range 0,32 sampai 0,38, sedangkan dengan pengeluaran rumah tangga berada pada range 0,17 sampai 0,23

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 2006 2007 2008 2009 2010

Pendekatan PDRB Pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga

Gambar 25 Perbandingan Disparitas antar Kabupaten/Kota di Koridor Bali-Nusa Tenggara dengan Pendekatan PDRB per Kapita dan Pengeluaran Rumah Tangga, 2006-2010

Perbandingan disparitas berdasarkan koefisien variasi Williamson kabupaten/kota di Koridor Bali-Nusa Tenggara dengan pendekatan PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan pengeluaran rumah tangga. Disparitas dengan PDRB per kapita berada pada range 0,33 sampai 0,35, sedangkan dengan pengeluaran rumah tangga berada pada range 0,18 sampai 0,22 (Gambar 25).

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 2006 2007 2008 2009 2010

Pendekatan PDRB Pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga

Gambar 26 Perbandingan Disparitas antar Kabupaten/Kota di Koridor Papua-Kep.Maluku dengan Pendekatan PDRB per Kapita dan Pengeluaran Rumah Tangga, 2006-2010

Pada gambar 26 memperlihatkan perbandingan disparitas berdasarkan koefisien variasi Williamson kabupaten/kota di Koridor Papua-Kep. Maluku dengan pendekatan PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan pengeluaran rumah tangga. Disparitas dengan PDRB per kapita berada pada range 0,91 sampai 0,96, sedangkan dengan pengeluaran rumah tangga berada pada range 0,33 sampai 0,38. Disparitas kabupaten/kota di koridor tersebut merupakan tertinggi dibandingkan koridor ekonomi lainnya dalam MP3EI.

4.2 Dinamika Pembangunan Infrastruktur 4.2.1 Infrastruktur Listrik

Listrik merupakan salah satu energi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi maupun konsumsi. Ketersediaan pasokan listrik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya kegiatan ekonomi karena hampir semua aktivitas masyarakat bergantung pada tenaga listrik. Sebagian besar kebutuhan listrik di Indonesia dipenuhi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) walaupun masih belum menjangkau seluruh wilayah nusantara karena belum semua wilayah di Indonesia tersambung dalam jaringan PLN. Namun dalam penelitian ini diproksi dengan menggunakan pendekatan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Perkembangan rasio elektrifikasi dari tahun 2006 sampai 2010 cenderung mengalami peningkatan di semua wilayah koridor ekonomi di Indonesia (lihat Gambar 27). Peningkatan yang cukup tajam terjadi di koridor ekonomi Papua-Kep. Maluku pada tahun 2006 sebesar 58,44 persen meningkat menjadi 71,05 persen di tahun 2010, namun pada koridor ini berada pada posisi terendah di banding koridor lainnya. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik terbesar terjadi di koridor ekonomi Jawa yaitu sebesar 99 persen di tahun 2010, hal ini dimungkinkan bahwa di koridor tersebut lebih dekat dengan pusat pemerintahan sehingga kebutuhan infrastruktur khususnya listrik lebih cepat terpenuhi. 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00 2006 2007 2008 2009 2010

Sumatera Jawa Kalimantan

Sulawesi Bali‐Nusa Tenggara Papua‐Kep. Maluku

Indonesia

Gambar 27 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik menurut Koridor Ekonomi di Indonesia, 2006-2010

Secara nasional, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik terus meningkat dari tahun ke tahun walaupun dengan kecepatan yang relatif sama untuk setiap tahunnya. Selama kurun waktu 2006 – 2010, persentase rumah tangga pengguna listrik terus meningkat dari 90,62 persen di tahun 2006 meningkat menjadi 94,15 persen di tahun 2010.

4.2.2 Infrastruktur Air Bersih

Penyediaan infrastruktur air bersih berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi, sektor air bersih dituntut menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah ekonomi dalam rangka memandu alokasi sumber daya air dan mendorong terselenggaranya sektor usaha selayaknya corporate yang profesional, berperilaku efisien, dan menghasilkan manfaat bagi sektor ekonomi lainnya. Dalam aspek sosial, sektor air bersih berhubungan dengan nilai-nilai sosial yang harus diaspirasikan dalam pembangunan serta kedudukannya sebagai sektor publik yang paling mendasar. Sedangkan dalam aspek lingkungan, sektor air bersih berhadapan dengan implikasi yang bernuansa sosial dan memengaruhi alokasi sumber daya air. Sinergi antara aspek lingkungan dan sosial dapat menentukan perilaku pengelolaan sumber daya air dan permintaan air bersih (Nugroho, 2003).

Kerangka kebijakan air bersih di Indonesia secara teknis dan operasional diimplementasikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM sebagai lembaga ekonomi satu-satunya penyelenggara dan penyedia air bersih di Indonesia. Implikasinya, kinerja PDAM menjadi ukuran penting dan menjadi harapan bagi keberhasilan kebijakan sektor air bersih. Pada penelitian ini penggunaan infrastruktur air bersih hanya dengan menggunakan pendekatan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih.

Perkembangan rasio rumah tangga pengguna air bersih dari tahun 2006 sampai 2010 cenderung mengalami peningkatan di semua wilayah koridor ekonomi di Indonesia (Gambar 28). Peningkatan yang cukup tajam terjadi di koridor ekonomi Jawa pada tahun 2006 sebesar 77,49 persen meningkat menjadi 90,64 persen di tahun 2010, dan pada koridor ini berada pada peringkat tertinggi di banding koridor lainnya. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

terendah terjadi di koridor ekonomi Kalimantan yaitu hanya sebesar 22,90 persen di tahun 2010. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memperoleh air bersih melalui pompa, sumur, mata air atau membeli dari pedagang air.

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 2006 2007 2008 2009 2010 Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi

Bali‐Nusa Tenggara Papua‐Kep. Maluku Indonesia

Gambar 28 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih menurut Koridor Ekonomi di Indonesia, 2006-2010

Secara nasional, persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih selama tahun 2006 sampai 2010 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnnya. Pada tahun 2006 persentase rumah tangga pengguna air bersih sebesar 49,69 persen dan meningkat menjadi 60,87 persen di tahun 2010. Berdasarkan Gambar 28, pada tahun 2010 koridor ekonomi Jawa merupakan pengguna air bersih terbesar yaitu sebesar 90,64 persen, disusul koridor Bali-Nusa Tenggara sebesar 67,63 persen, Sulawesi sebesar 63,60 persen, Sumatera sebesar 53,88 persen, Papua-Kep. Maluku sebesar 49,83 persen, dan terakhir koridor ekonomi Kalimantan sebesar 22,90 persen. Hal ini dimungkinkan bahwa prasarana air bersih yang disediakan oleh PDAM masih didominasi oleh masyarakat di koridor ekonomi Jawa dalam hal pemanfaatannya.

4.2.3 Infrastruktur Telepon

Selain listrik dan air bersih, infrasruktur yang juga penting dalam mendorong perkembangan wilayah, dan menciptakan output, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah infrastruktur telepon. Peningkatan infrastruktur telepon ini dapat mendorong perkembangan teknologi terutama konunikasi sehingga dapat dicapai efisiensi dalam kegiatan produksi. Namun dalam penelitian ini, karena keterbatasan data maka infrastruktur telepon yang digunakan dengan pendekatan persentase rumah tangga pengguna telepon. 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 2006 2007 2008 2009 2010

Sumatera Jawa Kalimantan

Sulawesi Bali‐Nusa Tenggara Papua‐Kep. Maluku

Indonesia

Gambar 29 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Telepon menurut Koridor Ekonomi di Indonesia, 2006-2010

Perkembangan rasio rumah tangga pengguna telepon dari tahun 2006 sampai 2010 terus mengalami peningkatan di semua wilayah koridor ekonomi di Indonesia, baik penggunaan telepon kabel maupun telepon selular (Gambar 29). Persentase rumah tangga pengguna telepon tertinggi terjadi di koridor ekonomi Jawa pada tahun 2010 sebesar 44,69. Persentase rumah tangga yang menggunakan telepon terendah terjadi di koridor ekonomi Papua-Kep.Maluku yaitu sebesar 29,55 persen di tahun 2010.

4.2.4 Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan sangat penting dalam perekonomian karena angkutan darat sampai saat ini masih menjadi sistem transportasi yang utama. Pelayanan dan kapasitas jalan berkaitan dengan terselenggaranya mobilitas penduduk maupun barang dan jasa, menunjang aktivitas ekonomi dalam pembangunan dan menjadi penghubung antar wilayah yang menjadi pusat produksi dengan daerah pemasarannya. Ketersediaan jalan yang efektif memungkinkan ”penularan” pertumbuhan ekonomi ke wilayah lainnya. Penularan disini memiliki arti bahwa prasarana jalan turut berperan dalam merangsang tumbuhnya wilayah-wilayah baru yang akhirnya akan menimbulkan spillover atau trip generation baru yang akan meningkatkan volume lalu lintas yang terjadi.

Keunggulan bagi suatu negara untuk bersaing secara kompetitif dalam memasarkan produknya harus didukung dengan sistem jalan yang baik. Disisi lain, sistem jalan yang berkualitas juga dapat meningkatkan pengembangan industri, mendistribusikan populasi dan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, prasarana jalan yang minim dan buruk menjadi hambatan dalam mengembangkan perekonomian diantaranya pengembangan industry, pemdistribusian faktor produksi, serta barang dan jasa. Sistem jalan yang tidak memadai dapat menghambat aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan wilayah.

Tabel 7 Panjang Jalan dengan Kondisi Baik dan Sedang menurut Koridor Ekonomi di Indonesia, 2006-2010 Wilayah Koridor Ekonomi 2006 2007 2008 2009 2010 Sumatera 74.808 82.067 89.325 98.319 105.966 Jawa 76.469 77.012 77.554 82.190 84.710 Kalimantan 20.561 21.800 23.038 33.040 34.553 Sulawesi 54.033 50.937 47.840 46.500 49.868 Bali-Nusa Tenggara 18.579 20.205 21.830 22.213 22.137 Papua-Kep. Maluku 10.843 12.338 13.832 16.645 19.018 Panjang Jalan (km)

Perkembangan panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang, baik jalan Negara, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten/kota dari tahun 2006 sampai 2010

mengalami peningkatan di semua wilayah koridor ekonomi di Indonesia (Tabel 7). Peningkatan yang cukup tajam terjadi di koridor ekonomi Sumatera yang juga urutan pertama di bandingkan koridor ekonomi lainnya di Indonesia, pada tahun 2006 panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang sebesar 74.808 km meningkat menjadi 105.966 km di tahun 2010. Koridor ekonomi Jawa berada pada uruta kedua yaitu panjang jalan yang kondisi baik dan sedang sebesar 84.710 km di tahun 2010. Hal ini dimungkinkan bahwa di koridor ekonomi Sumatera sudah berkembang secara baik di bidang ekonomi dan social dengan sektor-sektor unggulannya seperti perkebunan kelapa sawit, karet serta batu bara.

Panjang jalan yang kondisi baik dan sedang terendah terjadi di koridor ekonomi Papua-Kep.Maluku yaitu sebesar 10.843 km pada tahun 2006 meningkat menjadi 19.018 km di tahun 2010. Walaupun suatu wilayah memiliki panjang jalan yang lebih dibandingkan daerah lainnya tetapi karena jumlah kendaraan bermotor yang terlalu banyak maka akan menghasilkan tingkat mobilitas yang rendah (nilai rasio tinggi). Hal ini disebabkan penambahan panjang jalan lebih rendah dibandingkan dengan penambahan kendaraan bermotor, misalnya di DKI Jakarta dengan pertumbuhan panjang jalan rata-rata per tahun hanya 2 persen dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor mencapai 11 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius karena adanya keterbatasan daya dukung suatu wilayah sehingga jika tingkat mobilitas terlalu rendah maka akan menimbulkan kemacetan dan dapat mengganggu kegiatan investasi sehingga pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

4.2.5 Penghitungan Indeks Infrastruktur

Penghitungan indeks infrastruktur dalam penelitian ini bertujuan mendapatkan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau membandingkan pembangunan infrastruktur antar koridor ekonomi. Komponen infrastruktur yang dilibatkan dalam penghitungan indeks dibatasi sesuai dengan infrastruktur yang digunakan dalam penelitian ini (infrastruktur listrik, air bersih, telepon, jalan, dan puskesmas). Untuk masing-masing infrastruktur digunakan beberapa nilai penghitungan, yaitu yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas.

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

1.Sumatera 2.Jawa 3.Kalimantan 4.Sulawesi 5.Bali‐Nusa

Tenggara

6.Papua‐Kep.

Maluku

2006 2010

Gambar 30 Indeks Infrastruktur menurut Koridor Ekonomi di Indonesia, 2006 dan 2010 (persen)

Peringkat indeks infrastruktur sangat ditentukan oleh kinerja tiap indikator yang digunakan. Indikator yang digunakan hanya dibatasi lima jenis infrastruktur. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penghitungan indeks infrastruktur (Gambar 30) dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2006, koridor ekonomi yang masuk dalam tiga peringkat teratas yaitu: Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Sedangkan koridor ekonomi yang mempunyai indeks infrastruktur peringkat tiga terendah yaitu: Bali-Nusa-Tenggara, Kalimantan, dan Papua-Kep. Maluku.

Selama kurun waktu 2006 hingga 2010, koridor ekonomi yang mengalami penurunan peringkat indeks infrastruktur yaitu Bali-Nusa Tenggara. Pada tahun 2006 koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara menduduki peringkat ke-4 sedangkan pada tahun 2010 turun menjadi peringkat ke-5. Penurunan ini disebabkan penurunan panjang jalan yang kondisi baik dan sedang di koridor Bali-Nusa Tenggara selama kurun waktu 2006 hingga 2010. Sedangkan koridor ekonomi yang mengalami peningkatan peringkat indeks infrastruktur yaitu Kalimantan. Pada tahun 2010 koridor ekonomi Kalimantan menduduki peringkat 4, sebelumnya (tahun 2006) koridor ekonomi ini berada pada urutan ke-5 (Tabel 9). Kenaikan peringkat ini disebabkan karena kinerja kedua jenis infrastruktur terutama telepon dan panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang meningkat.

Jika diamati untuk masing-masing infrastruktur maka semua infrastruktur listrik, air bersih, telepon, jalan, dan puskesmas mempunyai jangkauan nilai yang

paling besar, hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kelima infrastruktur tersebut, setiap koridor ekonomi di Indonesia sangat beragam. Nilai yang terkecil untuk indeks infrastruktur listrik berada di koridor ekonomi Papua-Kep. Maluku yaitu 32,00 persen (Tabel 8). Kecilnya indeks infrastruktur listrik ini mengindikasikan sangat kurangnya listrik di wilayah koridor ekonomi tersebut, baik secara kuantitas maupun kualitas. Keadaan ini juga terjadi untuk indeks infrastruktur telepon dan jalan. Indeks infrastruktur listrik yang terbesar berada di koridor ekonomi Jawa (99,50 persen). Tidak dapat dipungkiri bahwa koridor ekonomi Jawa yang merupakan juga dekat dengan ibukota negara mempunyai infrastruktur listrik yang paling memadai baik kuantitas maupun kualitas.

Tabel 8 Indeks Infrastruktur menurut Jenis Infrastruktur dan Koridor Ekonomi di Indonesia, 2010

Wilayah Rata-rata

Koridor Ekonomi Listrik Air Bersih Telepon Jalan Puskesmas (%)

1 Sumatera 64,19 26,96 50,72 97,25 61,70 60,16 2 Jawa 99,50 99,50 99,50 99,50 32,00 86,00 3 Kalimantan 61,97 32,00 67,87 47,70 47,55 51,42 4 Sulawesi 42,80 71,26 39,40 69,76 53,01 55,25 5 Bali-Nusa Tenggara 38,73 96,21 33,31 44,50 35,73 49,69 6 Papua-Kep. Maluku 32,00 39,31 32,00 32,00 99,50 46,96 Rata-rata Indonesia 56,53 60,87 53,80 65,12 54,91 58,25 No Indeks Infrastruktur (%)

Indeks infrastruktur listrik, air bersih, dan telepon, koridor ekonomi Jawa menduduki peringkat pertama pada tahun 2010, namun untuk infrastruktur panjang jalan yang kondisinya baik dan sedang peringkat pertama diduduki oleh koridor ekonomi Sumatera. Pada indeks infrastruktur kesehatan peringkat pertama diduduki oleh koridor ekonomi Papua-Kep. Maluku. Hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduk di koridor tersebut lebih sedikit dibandingkan koridor lainnya sehingga rasio jumlah puskesmas terhadap jumlah penduduk di koridor Papua indeksnya tertinggi. Indeks infrastruktur puskesmas untuk koridor Jawa adalah yang terkecil, hal ini bisa dimungkinkan bahwa walaupun jumlah puskesmas di koridor tersebut jumlahnya relatif banyak, namun fasilitas infrastruktur tersebut masih belum sesuai yang diharapkan karena secara umum kebutuhan juga terus meningkat. Sehingga di koridor Jawa untuk indeks infrastruktur puskesmas nilainya rendah yang disebabkan jumlah penduduk di koridor Jawa sangat banyak yaitu sekitar 57

persen dari penduduk Indonesia. Akibatnya nilai indeknya menjadi rendah karena infrastruktur puskesmas belum menjangkau seluruh penduduk di koridor Jawa.

Jika dilihat dari rata-rata indeks infrastruktur dari dari lima infrastruktur yang dihitung, maka koridor Jawa termasuk tinggi nilainya. Dengan kata lain koridor Jawa memiliki ketersediaan fasilitas infrastruktur yang lebih baik dibandingkan lima koridor ekonomi lainnya. Keadaan infrastruktur yang tinggi di koridor Jawa tersebut berbanding lurus dengan nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang tinggi pula. Namun dengan nilai indeks infrastrktur baik, tidak selalu diikuti dengan PDRB per kapita.

Tabel 9 Hasil Penghitungan Indeks Infastruktur dan Peringkatnya antar Koridor Ekonomi di Indonesia, 2006 dan 2010

Wilayah

Koridor Ekonomi Indeks Peringkat Kategori Indeks Peringkat Kategori

1 Sumatera 56,95 2 tinggi 60,16 2 tinggi

2 Jawa 85,86 1 tinggi 86,00 1 tinggi

3 Kalimantan 50,42 5 tinggi 51,42 4 tinggi

4 Sulawesi 54,25 3 tinggi 55,25 3 tinggi

5 Bali-Nusa Tenggara 48,53 4 sedang 49,69 5 sedang

6 Papua-Kep. Maluku 45,96 6 sedang 46,96 6 sedang

2010

No 2006

Keterangan : rendah 0 – 29; sedang 30 – 50; tinggi 51 – 100

Sebaran indeks infrastruktur tahun 2006 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 9. Koridor ekonomi yang mempunyai indeks infrastruktur tinggi jika nilainya lebih besar dari 50 persen. Koridor ekonomi dengan indeks sedang jika nilainya antara 30-50 persen, dan rendah jika nilainya kurang dari 30 persen. Indeks infrastruktur tertinggi tidak berubah, baik di tahun 2006 dan 2010 terjadi di koridor Jawa, sedangkan indeks terendah terjadi di koridor Papua-Kep. Maluku. Hal ini mengindikasikan disparitas pembangunan inrastruktur antara antara koridor di Indonesia masih tinggi, terlihat dari hasil indeks koridor antar KBI dan KTI yang diwakili dengan koridor Jawa dan Papua-Kep. Maluku yang terlalu jauh range-nya.