BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Belajar

Belajar merupakan proses dari seorang individu yang berupaya mencapai tujuan belajar atau yang biasa disebut hasil belajar yaitu suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap.1 Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.2

Belajar menurut pendapat Gagne adalah sebagai suatu proses di mana suatu organism berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Henry E. Garret berpendapat bahwa belajar merupakan proses yang berlangsung dalam jangka waktu lama melalui latihan maupun pengalaman yang membawa kepada perubahan diri dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu perangsang tertentu. Lester D. Crow mengemukan belajar ialah upaya untuk memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan dan sikap-sikap. Belajar dikatakan berhasil manakala seseorang mampu mengulangi kembali materi yang telah dipelajarinya, maka belajar seperti ini disebut “rote learning”,

1

Mulyono, Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, h. 28.

2

kemudian jika yang telah dipelajari itu mampu disampaikan dan dieksperesikan dalam bahasa sendiri, maka disebut “overlearning”.3

Gagne mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar secara terus menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja.4 Belajar terjadi bila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi tadi. Gagne berkeyakinan, belajar dipengaruhi oleh faktor dalam diri dan faktor luar diri dimana keduanya saling berinteraksi.

Belajar terdiri dari tiga komponen penting berdasarkan pendapat Gagne, yakni kondisi eksternal yaitu stimulus dari lingkungan dalam acara belajar, kondisi eksternal yang mengambarkan keadaan internal dan proses kognitif siswa, dan hasil belajar yang menggambarkan motorik sikap, dan siasat kognitif. Kondisi internal belajar ini berinteraksi dengan kondisi eksternal belajar, dari interaksi tersebut tampaklah hasil belajar.5

B. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.6 Dimyati dan Mudjiono mengatakan hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan

3

Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, h. 13.

4

Ibid h.14 5

Ibid, h. 17-18 6

tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar.7

Hasil belajar di Sekolah dapat dilihat dari penguasaan siswa akan mata pelajaran yang ditempuhnya. Tingkat penguasaan terhadap mata pelajaran tersebut di Sekolah dapat dilihat dari nilai hasil belajar siswa.

C. Pembelajaran Konvensional

1. Pengertian Pembelajaran Konvensional

Menurut Sudaryo bahwa secara tradisional (konvensional) mengajar diartikan sebagai upaya penyampaian atau penanaman pengetahuan pada anak.8 Dalam pengertian ini anak dipandang sebagai obyek yang sifatnya pasif, pengajaran berpusat pada guru (teacher oriented ) dan guru memegang peranan utama dalam pembelajaran. Dalam pengajaran ini guru mengkomunikasikan pengetahuannya kepada siswa dengan teknik ceramah.

St. Vembriarto berpendapat bahwa pengajaran tradisional adalah pengajaran yang diberikan pada siswa secara bersama-sama. Sedang menurut Ruseffendi pengajaran tradisional adalah pengajaran yang pada umumnya biasa kita lakukan sehari-hari.9

7

Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, h. 250-251.

8

Oktia Fajri Puji Hidayati, Studi Komparasi Hasil Belajar Geografi Antar Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Pembelajaran Konvensional pada Siswa Kelas XI Program Ilmu Sosial SMA Negeri 9 Semarang, Semarang: Universitas Semarang Fakultas Ilmu Sosial, 2007, h. 22

9

2. Metode yang Diterapkan di MAN Model Palangka Raya

Observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada guru mata pelajaran fisika menyatakan bahwa metode yang diajarkan di MAN Model adalah dengan menggunakan metode ceramah dan tanya-jawab.

Ceramah didefinisikan sebagai usaha guru menyampaikan materi pelajaran melalui kegiatan berbicara, kadang-kadang diselingi menggunakan papan tulis dan kapur. Sedangkan para siswa mendengarkan dengan tertib dan mencatat. Sedangkan metode tanya-jawab adalah cara penyajian dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa ke guru.

D. Model Pembelajaran Kolaboratif

Kolaborasi dalam bahasa Inggris disebut ”collaboration” yang berarti kerja sama. Kolaborasi mengandung nilai-nilai dalam rangka menggalang kerja sama, mengupayakan orang-orang bersedia bekerja sama dalam satu hati, satu visi, dan semangat kebersamaan untuk mencapai harapan masa depan.10

Belajar berkolaborasi dapat dipandang pula sebagai metode belajar mengajar yang menempatkan siswa bekerja berkelompok, berdiskusi, bereksplorasi, berelaborasi, memecahkan masalah, mengembangkan kreasi dalam menyelenggarakan proyek, mempresentasikan, berdebat, serta kegiatan lain yang memungkinkan siswa berkerja sama sehingga setiap individu dapat

10

Rusmin Husain, Pengembangan Model Pembelajaran Kolaboratif Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Warga Belajar Paket C, Bandung: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, h. 18.

berkembang optimal dalam kerja sama kelompok. Dijelaskan lebih jauh bahwa belajar berkolaborasi pada dasarnya mengembangkan kegiatan dalam kerja sama kelompok.11

Pembelajaran kolaboratif dapat menyediakan peluang untuk menuju pada kesuksesan praktik-praktik pembelajaran. Sebagai teknologi untuk pembelajran, pembelajaran kolaboratif melibatkan partisipan aktif para siswa dan meminimalisasi perbedaan-perbedaan antar-individu. Pembelajaran kolaboratif telah menambah momen pendidikan formal dan informal dari dua kekuatan yang bertemu,yaitu: (1) realisasi prakti, bahwa hidup di luar kelas memerlukan aktivitas kolaboratif dan dalam kehidupan di dunia nyata; dan (2) menumbuhkan kesadaran berinteraksi sosial dalam upaya mewujudkan pembelajaran bermakna.12

Smith dan Mac Gregor mengemukakan metode kolaboratif berdasarkan pada asumsi-asumsi mengenai proses belajar siswa, yaitu sebagai berikut:

a. Belajar itu aktif dan konsuktif

Untuk mempelajari bahan pelajaran, siswa harus terlibat secara aktif dengan bahan itu. Siswa perlu mengintegrasikan bahan-bahan barudengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.

b. Belajar itu bergantung konteks

Kegiatan pembelajaran menghadapkan siswa pada tugas atau masalah menantang yang terkait dengan konteks yang sudah dikenal siswa.

11

Ibid, h. 20. 12

c. Siswa itu beraneka latar belakang

Para siswa mempunyai perbedaan dalam banyak hal, seperti latar belakang, gaya belajar, pengalaman, dan aspirasi. Perbedaan itu diakui dan diterima dalam kegiatan kerja sama, bahkan diperlukan untuk meningkatkan mutu pencapaian hasil bersama dalam proses belajar d. Belajar itu bersifat sosial

Proses balajar merupakan proses interaksi social yang di dalamnya siswa membangun makna yang diterima bersama.

Piaget dengan konsepnya “active learning” berpendapat bahwa para siswa belajar lebih baik jika mereka berpikir secara kelompok, menurut pikiran mereka maka oleh sebab itu menjelaskan sebuah pekerjaan lebih baik menampilkan di depan keras. Piaget juga berpendapat bila suatu kelompok aktif, kelompok tersebut akan melibatkan yang lain untuk berpikir bersama, sehingga dalam belajar lebih menarik.13

Pembelajaran kolaboratif memudahkan para siswa belajar dan bekerja bersama, saling menyumbangkan pemikiran dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar secara kelompok maupun individu. Inti pembelajaran kolaboratif adalah bahwa para siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Antaranggota kelompok-kelompok saling belajar dan membelajarkan untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan kelompok adalah keberhasilan individu dan demikian pula sebaliknya.14

13

http://dwibudyastuti.blogspot.com/2010/03/pembelajaran-kolaboratif.html/ online senin, 5 maret 2012

14

Variabel-variabel yang diperhitungkan dalam mengembangkan model pembelajaran kolaboratif ini adalah sebagai berikut:15

1. Pengetahuan siswa belajar terhadap manfaat kegiatan belajar. Minat mengikuti kegiatan belajar.

2. Motivasi siswa belajar mengikuti kegiatan belajar bersama di masyarakat.

3. Tanggung jawab.

4. Harapan siswa belajar terhadap kegiatan belajar adalah mencapai hasil yang baik.

Pembelajaran kolaboratif sebagai filsafat pembelajaran yang memperbaiki model yang lama (pembelajaran konvensional) bukan rangkaian kegiatan untuk melimpahkan tugas dan peran guru kepada para siswa, dapat disadari bahwa pembelajaran konvensional itu kurang efektif dalam membangun minat dan motivasi belajar siswa. Pembelajaran konvensional para siswa kemungkinan saja terlalu dibebani dengan materi yang begitu banyak dilihat dari aspek kognitifnya saja, sementara dari aspek sikap dan keterampilan terabaikan.

Pembelajaran konvensional itu pada intinya kurang memberikan peluang bagi siswa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya secara maksimal, kurang membangkitkan semangat /motivasi belajar, model pembelajaran yang menoton, bersifat satu arah, dan membosankan. Lain

15

Rusmin Husain, Pengembangan Model Pembelajaran Kolaboratif Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Warga Belajar Paket C, Bandung: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, h. 23-24.

halnya dengan pembelajaran kolaboratif dikatakan sebagai filsafat pembelajaran yang dapat memudahkan siswa kerja bersama, saling membantu, membimbing dalam belajar,berinteraksi secara positif, berubah bersama, maju bersama, tanggung jawab bersama , tujuan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Model Pembelajaran Kolaboratif memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kelebihan

1) Siswa belajar bermusyawarah

2) Siswa belajar menghargai pendapat orang lain

3) Dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan rasional 4) Dapat memupuk rasa kerja sama

5) Adanya persaingan yang sehat b. Kelemahan

1) Kadang kala tanggapan maupun pendapat siswa sering menyimpang dari materi pembelajaran ataupun masalah

2) Membutuhkan waktu yang cukup banyak

3) Adanya karakter (keegoan), prilaku atau sebaliknya, rendah diri dan berharap pada orang lain.

E. Tujuan Pembelajaran Kolaboratif

Pembelajaran Kolaboratif mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut:16

1. Memaksimalkan proses kerja sama yang berlangsung secara alamiah di antara para siswa.

2. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kontekstual, terintegrasi, dan bersuasana kerjasama.

3. Menghargai pentingnya keaslian, kontribusi, dan pengalaman siswa dalam kaitannya dengan bahan pelajaran dan proses belajar.

4. Memberi kesempatan kepada siswa menjadi partisipan aktif dalam proses belajar.

5. Mengembangkan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. 6. Mendorong eksplorasi bahan pelajaran yang melibatan bermacam-macam

sudut pandang.

7. Menghargai pentingnya konteks sosial bagi proses belajar.

8. Menumbuhkan hubungan yang saling mendukung dan saling menghargai di antara para siswa, dan di antara siswa dan guru.

9. Membangun semangat belajar sepanjang hayat.

F. Langkah-Langkah Pembelajaran Kolaboratif

Suyanto berpendapat bahwa langkah-langkah pembelajaran kolaboratif yakni sebagai berikut:17

16

Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011, h. 309.

a. Para siswa dalam kelompok menetapkan tujuan belajar dan membagi tugas sendiri-sendiri.

b. Semua siswa dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis. c. Kelompok kolaboratif bekerja secara bersinergi mengidentifikasi,

mendemontrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan jawaban-jawaban tugas atau masalah dalam LKS atau masalah yang ditemukan sendiri.

d. Setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan masalah, masing-masing siswa menulis laporan sendiri-sendiri secara lengkap. e. Guru menunjuk salah satu kelompok secara acak (selanjutnya

diupayakan agar semua kelompok dapat giliran ke depan) untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kolaboratifnya di depan kelas, siswa pada kelompok lain mengamati, mencermati, membandingkan hasil presentasi tersebut, dan menanggapi. Kegiatan ini dilakukan selama lebih kurang 20-30 menit.

f. Masing-masing siswa dalam kelompok kolaboratif melakukan elaborasi, inferensi, dan revisi (bila diperlukan) terhadap laporan yang akan dikumpulan.

g. Laporan masing-masing siswa terhadap tugas-tugas yang telah dikumpulkan, disusun perkelompok kolaboratif.

17

Rusmin Husain, Pengembangan Model Pembelajaran Kolaboratif Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Warga Belajar Paket C, Bandung: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, h. 27.

h. Laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dikembalikan pada pertemuan berikutnya, dan didiskusikan,

Sedangkan Good et al mengusulkan struktur pembelajaran kolaboratif sebagai berikut:18

Tabel 2.1 Struktur Pembelajaran Kolaboratif Perkiraan Waktu Kegiatan Pengendali 10 Menit Introduksi, eksplorasi, investigasi,

atau penguatan konsep-konsep Eksplorasi konsep-konsep dan

keterampilan-keterampilan baru Memberikan berbagai situasi

problematik dan modelling berbagai strategi

Membimbing diskusi yang bermakna

Memberikan tugas

Mengklarifikasikan hasil-hasil yang diharapkan

Guru

5-10 Menit Mengerjakan tugas kelompok 1 Penyelidikan, penguatan, atau perluasan berbagai konsep dengan menggunakan tugas

Eksplorasi

Kelompok

18

Daniel Muijs dan David Reynolds, Effective Teaching, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008, h. 91.

Investigasi Aplikasi Penguatan

5 Menit Mengakses kemajuan/memproses dan mengklarifikasi

Interaksi Tanya-jawab

Mendiskusikan situasi masalah Mendiskusikan

strategi/proses/temuan

Memberikan perkembangan baru Memberikan tugas-tugas baru

Guru

10-15 Menit Mengerjakan tugas kelompok 2 Kelompok 5 Menit Mengakses kemajuan/memproses

dan mengklarifikasikan

Guru

5 Menit Reviu/rangkuman tugas

Reviu singkatan tentang tujuan Reviu tugas

Guru

Seperti kita lihat, model ini berpindah-pindah dari kegiatan seluruh kelas yang diarahkan oleh guru ke tugas-tugas yang diarahkan oleh murid, yang melibatkan baik elemen pembelajaran langsung maupun kerja kelompok, dengan penekanan pada belajar aktif.

G. Suhu dan Pemuaian

a. Suhu

Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Alat yang dapat mengukur suhu suatu benda disebut termometer. Termometer bekerja dengan memanfaatkan perubahan sifat-sifatfisis benda akibat perubahan suhu. Termometer berupa tabung kaca yang di dalamnya berisizat cair, yaitu raksa atau alkohol. Pada suhu yang lebih tinggi, raksa dalam tabung memuai sehingga menunjuk angka yang lebih tinggi pada skala. Sebaliknya, pada suhu yang lebih rendah raksa dalam tabung menyusut sehingga menunjuk angka yang lebih rendah pada skala. Terdapat empat skala yang digunakan dalam pengukuran suhu, yaitu skala Celcius, Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin.

b. Pemuaian

Pemuaian merupakan gerakan atom penyusun benda karena mengalami pemanasan. Makin panas suhu suatu benda, makin cepat getaran antaratom yang menyebar ke segala arah. Karena adanya getaran atom inilah yang menjadikan benda tersebut memuai ke segala arah. Pemuaian dapat dialami zat padat, cair, dan gas.

Pemuaian zat pada dasarnya ke segala arah. Namun, disini Anda hanya akan mempelajari pemuaian panjang, luas, dan volume. Besar pemuaian yang dialami suatu benda tergantung pada tiga hal, yaitu ukuran awal benda, karakteristik bahan, dan besar perubahan suhu benda. Setiap zat padat mempunyai besaran yang disebut koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat adalah angka yang menunjukkan pertambahan panjang zat

apabila suhunya dinaikkan 1° C. Makin besar koefisien muai panjang suatu zat apabila dipanaskan, maka makin besar pertambahan panjangnya. Demikian pula sebaliknya, makin kecil koefisien muai panjang zat apabila dipanaskan, maka makin kecil pula pertambahan panjangnya.

Pemuaian Panjang

Pada zat padat yang berukuran panjang dengan luas penampang kecil, seperti pada kabel dan rel kereta api, Anda bisa mengabaikan pemuaian pada luas penampangnya. Pemuaian yang Anda perhatikan hanya pemuaian pada pertambahan panjangnya. Pertambahan panjang pada zat padat yang dipanaskan relatif kecil sehingga butuh ketelitian untuk mengetahuinya. Persamaan muai panjang adalah:

= panjang akhir (m, cm) = panjang awal (m, cm) = koefisien muai panjang (/°C) = perbedaan suhu (°C) Pemuaian Luas

Untuk benda-benda yang berbentuk lempengan plat (dua dimensi), akan terjadi pemuaian dalam arah panjang dan lebar. Hal ini berarti lempengan tersebut mengalami pertambahan luas atau pemuaian luas.

Persamaan mual luas adalah:

Keterangan:

= luas awal (m2, cm2)

= = koefisien muai luas (/°C) = selisih suhu (°C)

Pemuaian Volum

Zat padat yang mempunyai tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi), seperti bola dan balok, jika dipanaskan akan mengalami muai volume, yakni bertambahnya panjang, lebar, dan tinggi zat padat tersebut. Karena muai volume merupakan penurunan dari muai panjang, maka muai ruang juga tergantung dari jenis zat.

Persamaan muai volum adalah:

Keterangan:

= volume akhir (m3, cm3) = volume awal (m3, cm3)

= = koefisien muai volume (/°C) = selisih suhu (°C)

H. Kalor

Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Pengetian kalor sebagai bentuk energi baru berkembang pada awal abad ke-19. Sebelumnya kalor dianggap sebagai suatu zat yang dapat mengalir dari suatu benda kebenda lain. Jika kalor dianggap sebagai suatu zat, kalor haruslah memiliki massa. Ternyata kalor tidak memiliki massa sehingga tidak dapat dikatakan sebagai zat.

Kalor juga berbeda dengan suhu. Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda, sedangkan kalor adalah energi yang dipindahkan oleh benda ke

benda lain karena perbedaan suhu. Oleh karena kalor merupakan salah satu bentuk energi maka satuan kalor sama dengan satuan energi yaitu Joule (J). Sebelum diketahui bahwa kalor merupakan salah satu bentuk energi para ilmuan pada mulanya bersepakatan memberikan satuaan kalor adalah kalori. Sampai saat ini pun satuan kalori masih digunakan, misalkan dalam bidang kesehatan. Satu kalori didefinisikan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu gram air sebesar 1oC.19

1. Perbedaan Suhu, Kalor, dan Energi Termal

Karena kalor timbul akibat perbedaan suhu, maka sampai pertengahan abad ke delapan belas, istilah suhu dan kalor memiliki arti yang sama. Joseph Black pada tahun 1760 merupakan orang pertama yang menyatakan perbedaan suhu dan kalor. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda yang diukur oleh termometer, sedangkan kalor adalah sesuatu yang mengalir dari benda panas ke benda lebih dingin untuk menyamakan suhunya. Sekarang telah diketahui bahwa suhu sesungguhnya adalah ukuran energi kinetik rata-rata partikel (berkaitan dengan gerak partikel-partikel) dalam suatu benda. Sedangkan dalam fisika, istilah “kalor” selalu mengacu pada energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu. Begitu proses perpindahan energi itu berhenti, maka kalor tidak lagi memiliki arti. Jadi,

19

kalor bukanlah jumlah energi yang dikandung dalam suatu benda. Karena itu, tidaklah tepat menyatakan bahwa suatu benda mengandung kalor.20

2. Teori Kalorik dan Teori Kinetik

Teori kalorik menyatakan bahwa benda bersuhu tinggi mengandung lebih banyak kalorik dari pada benda bersuhu rendah. Ketika kedua benda disentuhkan, benda kaya kalorik kehilangan sebagian kaloriknya yang diberikan kepada benda miskin kalorik sampai kedua benda mencapai suhu yang sama atau mencapai keseimbangan termal.21

Teori kalorik dapat menjelaskan pemuian benda ketika dipanaskan dan proses hantaran kalor dalam sebuah kalorimeter. Akan tetapi teori kalorik tidak dapat menjelaskan mengapa kedua telapak tangan terasa hangat ketika kedua tangan tersebut digesekkan satu sama lain. Disini kalor sungguh dihasilkan usaha karena gesekan. Contoh ini dengan jelas menunjukkan bahwa kalor, seperti halnya usaha, adalah salah satu bentuk energi. Dalam contoh tersebut terjadi proses perubahan energi dari usaha (energi mekanik) menjadi energi kalor.22

Disadari bahwa semua bentuk energi adalah equivalen (setara) dan ketika sejumlah energi hilang, proses selalu disertai dengan munculnya sejumlah energi yang sama dalam bentuk lain. Ini mengarah pada kesimpulan bahwa total energi dijaga tetap, yang disebut prinsip kekekalan energi.

20

Mathen Kanginan, FISIKA untuk SMA kelas X, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 105. 21

Ibid, h. 106 22

Setelah orang mengetahui bahwa kalor adalah salah satu bentuk energi maka dikembangkanlah sebuah teori baru untuk mengganti teori kalorik yaitu teori kinetik. Teori ini berdasarkan pada anggapan bahwa zat disusun oleh partikel-partikel sangat kecil yang selalu bergerak. Dalam benda yang panas, partikel-partikel bergerak lebih cepat sehingga memiliki energi yang lebih besar daripada partikel-partikel dalam benda yang lebih dingin.

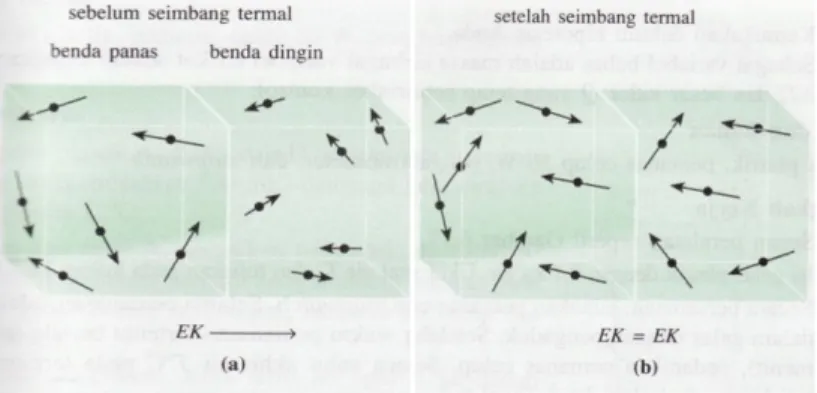

Ketika benda panas menyentuh benda dingin, partikel-partikel dalam benda panas menabrak partikel-partikel dalam udara dingin. Tabrakan-tabrakan ini memindahkan energi ke partikel pada benda dingin. Energi termal partikel-partikel dalam benda dingin bertambah sehingga suhunya naik. Begitu partikel-partikel dalam benda dingin menjadi lebih energik, partikel-partikel ini mulai memindahkan energinya kembali ke partikel-partikel benda panas. Pada beberapa titik, kelajuan energi dari benda panas ke benda dingin (ke arah kanan pada gambar 2.1) sama dengan kelajuan pemindahan energi dari benda dingin ke benda panas (ke arah kiri pada gambar 2.1).

3. Persamaan Kalor

Kanginan menyatakan bahwa hubungan antara banyaknya kalor yang diberikan (Q) dengan massa zat (m), kalor jenis zat (c), dan kenaikkan suhu dapat dirumuskan sebagai berikut:

Q = ∆ ……..………. (2.1)

Keterangan:

Q = Banyaknya kalor yang diperlukan (joule) atau (kalori) m = Massa benda (g) atau (kg)

c = Kalor jenis (kal/g oC) atau (joule/kg oC) ∆T = Perubahan suhu (oC)

Kalor jenis dapat didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 K atau 1oC.23

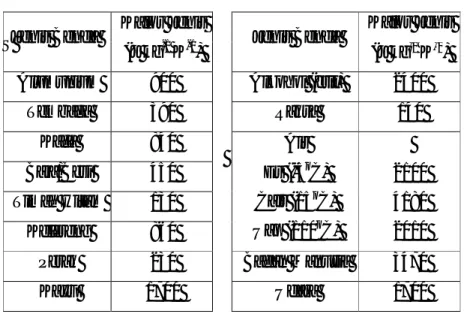

Tabel 2.2 Kalor Jenis Pada Berbagai Zat24

S 23 Ibid, h. 110. 24 Ibid, h. 111.

Jenis Benda Kalor Jenis

(J kg-1 K-1) Jenis Benda

Kalor Jenis (J kg-1 K-1)

Alumunium 900 Alkohol (etil) 2400

Tembaga 390 Raksa 140 Kaca 840 Air Es (-5oC) Cair (15oC) Uap (110oC) 2100 4180 2010 Baja/Besi 450 Timah Hitam 130 Kelereng 860

Perak 230 Badan Manusia 3470

Kalor jenis adalah sifat khas suatu zat yang menunjukkan kemampuan untuk menyerap kalor (Kanginan,2007: 110). Zat yang memiliki kalor jenis tinggi mampu.menyerap lebih banyak kalor untuk kenaikan suhu yang rendah. Setiap zat memiliki kalor jenis berbeda, tabel 2.1 di atas menunjukkan kalor jenis pada berbagai zat.

4. Kapasitas Kalor

Kapasitas kalor adalah banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 oC.25

Jika kapasitas kalor diberi lambang C, maka:

=

∆ atau Q = C∆T ………(2.2) dengan

C =

mc

………..………(2.3)Keterangan:

C = Kapasitas kalor zat (joule/ oC atau kal/ oC)

Q = Banyaknya kalor yang diterima zat (Joule atau Kal) ∆ = Kenaikan suhu zat (oC)

m = Massa benda (Kg atau g)

Q adalah kalor yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan suhu benda sebesar T. Satuan yang digunakan untuk kapasitas kalor adalah kalori/oC atau joule/oC.Kapasitas kalor dapat diartikan sebagai kemampuan benda menyimpan panas. Kemampuan ini tergantung pada jenis benda atau ukuran (massa) benda.

25

5. Asas Black

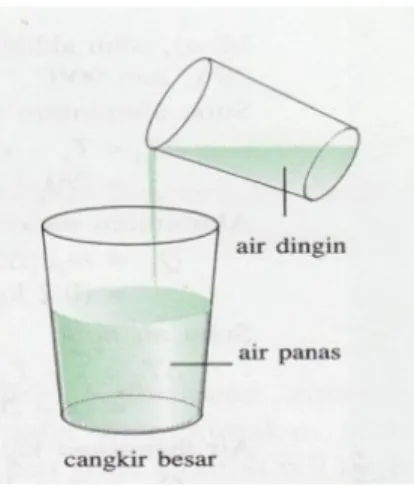

Gambar 2.2 menunjukkan bagaimana cara mendinginkan air panas, yaitu dengan mencampurkannya dengan air dingin. Setelah keseimbangan termal tercapai, diperoleh air hangat yang suhunya diantara suhu air panas dan air dingin. Dalam pencampuran ini tentunya air panas melepaskan energi, sehingga suhunya turun dan air dingin menerima energi, sehingga suhunya naik.

Gambar 2.2 Peristiwa Asas Black

Pertukaran kalor hanya terjadi antara air panas dan air dingin (tidak ada kehilangan kalor ke udara sekitar dan cangkir), maka sesuai prinsip kekekalan energi: kalor yang dilepaskan oleh air panas (Qlepas) sama

dengan kalor yang diterima air dingin (Qterima).

(Q

lepas) = (Q

terima)………….……….(2.4)

Kekekalan energi pada perpindahan kalor, seperti yang ditunjukkan pada persamaan (2.4) pertama kali diukur oleh Joseph Black oleh karena itu

persamaan tersebut dikenal dengan persamaan asas black.26 Proses yang memerlukan kalor dinamakan proses endotermik dan proses yang melepaskan kalor dinamakan proses eksotermik.

6. Perubahan Wujud Zat

Wujud zat dapat digolongkan dalam bentuk zat padat, cair dan gas. Perubahan wujud dapat dilihat pada gambar diagaram dibawah ini.

Gambar 2.3 Diagram Perubahan Wujud Zat

Gambar 2.3 menunjukkan diagram perubahan wujud zat. Melebur adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair, membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat, menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas, mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi car, menyublim adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas (tanpa melalui wujud cair), desposisi adalah kebalikan dari menyublim, yakni perubahan langsung dari wujud gas menjadi padat.27 Panah ke atas pada gambar diagram menyatakan diperlukan kalor pada perubahan wujud zat, sedangkan panah kebawah menunjukkan pada perubahan wujud zat kalor dilepaskan. 26 Ibid, h. 113. 27 Ibid, h.116.

Titik lebur adalah suhu pada waktu zat melebur. Kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat padat menjadi zat cair dinamakan kalor laten lebur atau kelor lebur saja. Kalor yang dilepaskan pada waktu zat membeku dinamakan kalor laten beku atau kalor beku saja. Untuk zat yang sama, kalor lebur = kalor beku. Kedua jenis kalor laten ini disebut kalor lebur dan diberi simbol Lf .

Kanginanmenyatakan jika banyak kalor yang diperlukan oleh zat yang massanya m kg untuk melebur adalah Q joule, maka sesuai dengan definisi di atas dapat ditulis: 28

=

atau

Q

=

………(2.5)Dalam SI, satuan banyak kalor Q adalah J dan satuan massa m adalah kg, sehingga satuan kalor lebur Lf adalah J/kg.

Menguap adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi uap (gas). Contoh pristiwanya adalah saat meneteskan spritus ketangan maka spritus akan menguap dengan cepat dan tangan terasa dingin. Untuk menguap spritus memerlukan kalor. Kalor tersebut diambil dari tangan, sehinga tangan jadi terasa dingin. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pada waktu menguap, zat memerlukan kalor. Beberapa contoh dalam keseharian yang menunjukkan bahwa penguapan menghasilkan pendinginan adalah saat tubuh manusia melakukan proses peguapan, yaitu penguapan saat keringat yang keluar dari pori-pori kulit.

28

Peristiwa lain yang memperlihatkan bahwa pada waktu menguap diperlukan kalor adalah mendidih. Jika penguapan hanya terjadi dipermukaan zat cair saja dan dapat terjadi pada setiap suhu, maka mendidih adalah penguapan yang terjadi diseluruh bagian zat cair dan hanya dapat terjadi pada titik didih. Pada waktu mendidih, suhu zat tetap, sekalipun pemanasan terus dilakukan. Semua kalor yang diberikan kepada zat digunakan untuk mengubah wujud dari cair menjadi uap. Suhu ini disebut titik didih yang besarnya sangat tergantung pada tekanan dipermukaan zat itu. Titik didih zat pada tekanan 1 atm disebut titik didih normal.

Kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair menjadi uap pada titik didih normalnya dinamakan kalor laten uap atau kalor uap saja. Kalor uap disebut juga kalor didih. Sedangkan kalor yang dilepaskan untuk mengubah wujud 1 kg uap menjadi cair pada titik didih normalnya dinamakan kalor laten embun atau kalor embun saja.

Kanginan menyatakan jika banyak kalor yang yang diperlukan untuk mendidihkan zat yang bermassa m kg adalah Q joule, maka dapat ditulis:29

= atau = ……….(2.6)

Satuan kalor didihLv sama dengan satuan kalor lebur Lf yaitu J/kg.

29

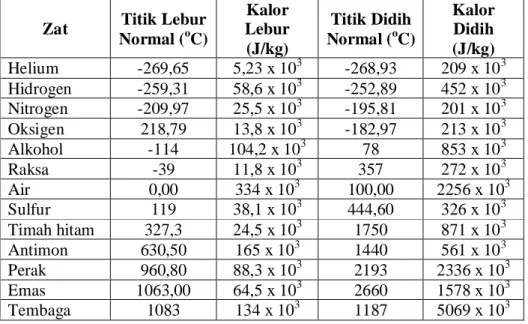

Tabel 2.3 Titik lebur, titik didih, kalor lebur dan kalor didih berbagai zat

Zat Titik Lebur

Normal (oC) Kalor Lebur (J/kg) Titik Didih Normal (oC) Kalor Didih (J/kg) Helium -269,65 5,23 x 103 -268,93 209 x 103 Hidrogen -259,31 58,6 x 103 -252,89 452 x 103 Nitrogen -209,97 25,5 x 103 -195,81 201 x 103 Oksigen 218,79 13,8 x 103 -182,97 213 x 103 Alkohol -114 104,2 x 103 78 853 x 103 Raksa -39 11,8 x 103 357 272 x 103 Air 0,00 334 x 103 100,00 2256 x 103 Sulfur 119 38,1 x 103 444,60 326 x 103 Timah hitam 327,3 24,5 x 103 1750 871 x 103 Antimon 630,50 165 x 103 1440 561 x 103 Perak 960,80 88,3 x 103 2193 2336 x 103 Emas 1063,00 64,5 x 103 2660 1578 x 103 Tembaga 1083 134 x 103 1187 5069 x 103

Suatu zat kadang-kadang dapat berubah wujud dari padat langsung menjadi gas. Proses ini dinamakan menyublim. Peristiwa menyublin dimanfaatkan orang dalam teknik pengeringan beku (freeze drying) untuk mengawetkan bahan makanan, bunga, dan plasma darah. Mula-mula produk makanan diawetkan dengan membekukan kandungan airnya pada suhu yang rendah. Kemudian es yang terkurung dalam produk makanan diuapkan dengan cara mengurangi tekanan, sehingga es langsung menyublim menjadi uap air. Uap air ini dialirkan keluar dari tempat pengeringan, sehingga tertinggallah produk makanan kering tanpa kehilangan kandungan zat-zat penting (bau dan cita rasa). Karena kering, produk makanan tidak mudah membusuk. Kelak, jika produk makanan hendak digunakan, kondisinya dapat dipulihkan dengan menambahkan air.

7. Perpindahan Kalor

Jika benda dipanaskan dan disentuh dengan benda dingin tak lama kemudian suhu benda panas menjadi turun, sedangkan suhu benda dingin menjadi naik. Hal ini terjadi karena benda yang panas memberikan kalor kepada benda yang dingin. Jadi kalor mengalami perpindahan dari benda bersuhu panas ke benda bersuhu dingin. Ada tiga mekanisme perpindahan kalor yaitu, konduksi, konveksi dan radiasi.

a. Konduksi

Sebuah batangan logam panjang diletakkan kedalam mangkuk berisi air panas. Maka ujung logam menjadi terasa panas walau tidak terendam dalam air panas. Pada proses perpindahan kalor dari logam yang panas keujung logam yang dingin tidak terjadi perpindahan partikel-partikel dalam logam tersebut. Proses perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan partikel dinamakan konduksi.

Perpindahan kalor secara konduksi dapat terjadi dalam dua proses berikut.30

1) Pemanasan pada satu ujung zat menyebabkan partikel-partikel pada ujung itu bergetar lebih cepat dan suhunya naik, atau energi kenetiknya bertambah. Partikel-partikel dengan energi kenetik lebih besar memberikan sebagian energi kenetiknya kepada partikel-partikel tetangganya melalui tumbukan, sehingga partikel-partikel memiliki energi kinetik lebih besar. Selanjutnya

30

partikel-partikel ini memberikan sebagian energi kenetiknya ke partikel-partikel tetangga berikutnya. Demikian seterusnya sampai kalor mencapai ujung yang dingin (tidak dipanasi). Proses perpindahan kalor seperti ini berlangsung lambat karena untuk memindahkan lebih banyak kalor diperlukan benda suhu yang tinggi diantara kedua ujung.

Gambar: 2.4 Partikel zat yang dipanaskan

2) Dalam logam, kalor dipindahkan melalui elektron-elektron bebas yang terdapat dalam struktur atom logam. Elektron bebas ialah elektron yang mudah dapat berpindah dari satu atom keatom yang lain. Ditempat yang dipanaskan energi elektron-elektron bertambah besar. Oleh karena elektron bebas mulai berpindah, pertambahan energi dengan cepat dapat diberikan elektron-elektron lain yang letaknya lebih jauh melalui tumbukan. Dengan cara ini kalor berpindah dengan cepat. Sehingga logam tergolong kunduktor yang sangat baik.

Berdasarkan kemampuan menghantar kalor zat dibagi atas dua golongan besar, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor ialah zat yang mudah menghantarkan kalor. Isolator adalah zat yang sukar menghantarkan kalor (Kanginan, 2007: 131). Manfaat keduktor dan

Partikel Zat Pemanas api

isolator sangat mudah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan menggunakan panci saat memasak, panci yang terbuat dari bahan aluminum (konduktor) berguna untuk mengahantarkan kalor dari api ke bahan makanan atau air yang dimasak. Selanjutnya, agar dapat memegang panci tanpa terasa panas gengang (pegangan) panci biasanya terbuat dari kayu atau plastik (isolator).Bagian alas setrika listrik terbuat dari logam (konduktor) agar dapat menghantarkan kalor dari energi listrik ke pakaian yang disetrika. Pegangan setrika pun dibuat dari plastik (isolator).

Menurut Kanginan kelajuan perpindahan kalor secara kunduksi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:31

a) Beda suhu, makin besar perbedaan suhunya semakin cepat perpindahan kalornya.

b) Ketebalan dinding, makin tebal dinding makin lambat perpindahan kalornya.

c) Luas permukaan, Makin luas permukaan makin cepat perpindahan kalornya.

d) Konduktivitas termal zat, merupakan kemampuan zat menghantarkan kalor makin besar nilai k makin cepat perpindahan kalornya.

Berdasarkan faktor diatas banyaknya kalor selama selang waktu tertentu dirumuskan sebagai berikut:

31

=

∆

... (2.7)

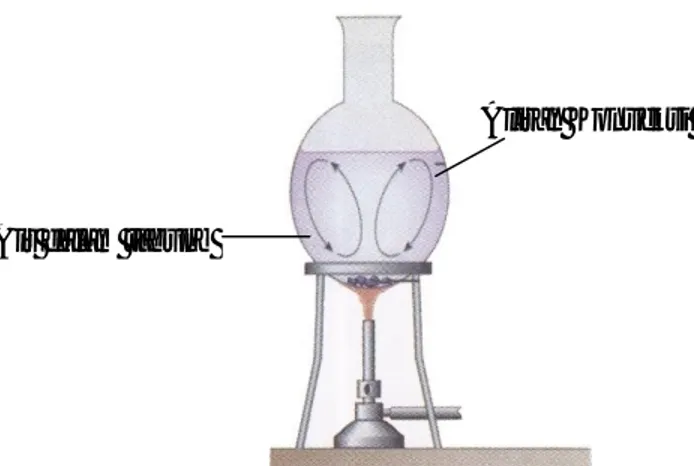

Di mana: Q/t = kelajuan kalor (Js-1) k = konduktivitas termal (Js-1m-2 oC-1) A = luas pemukaan (m2) d = ketebalan dinding (m) b. KonveksiSaat memanaskan air di atas pemanas dengan menggunakan sebuah tabung, maka akan terjadi perambatan kalor dari air yang ada didasar tabung ke permukaan secara konveksi. Perpindahan kalor seperti ini terjadi pada zat yang mengalir seperti pada zat cair dan gas. Perpindahan kalor secara konveksi disertai gerakan massa atau gerakan partikel-partikel zat penghantar. Perpindahan tersebut terjadi karena adanya perbedaan massa jenis. Massa jenis zat air tersebut akan berkurang dan partikel-partikelnya yang memiliki massa jenis yang lebih besar yaitu yang suhunya lebih rendah akan mengalir kebawah. Demikian seterusnya hingga air didalam tabung akan berputar terus naik dan turun. Jadi konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan gerakan massa atau partikel zat perantaranya.

Gambar 2.5 Peristiwa perpindahan kalor secara konveksi

Menurut Kanginan ada dua jenis konveksi yaitu konveksi alamiah dan konveksi paksa. Konveksi alamiah bisa dirasakan ketika tangan kita diletakkan diatas nyala lilin dan akan terasa udara hangat dekat nyala lilin tersebut, udara tersebut memuai dan massa jenis menjadi lebih kecil. Udara hangat dengan massa jenis lebih kecil akan naik dan tempatnya digantikan oleh udara dingin yang bermassa jenis lebih besar. Konveksi alamiah merupakan pergerakan yang terjadi diakibatkan perbedaan massa jenis. Contoh lainnya adalah pergerakan air yang direbus di panci serta terjadinya angin laut dan angin darat. Konveksi paksa zat yang telah dipanasi langsung diarahkan ketujuan oleh sebuah peniup atau pompa. Contoh konveksi paksa adalah pada sistem pendingin mobil dan alat pengering rambut.

Laju kalor (Q/t) dalam suatu benda bergantung pada luas benda yang bersentuhan dengan fluida (A) dan beda suhu antara benda dengan lingkungan (∆T). secara matematis dituliskan sebagai: 32

32

Ibid, h. 138.

Aliran Konveksi

=

∆

………(2.8) Di mana: Q/t = kelajuan kalor (Js-1) h = koefesien konveksi (Js-1m-2 oC-1) A = luas pemukaan (m2) ∆T = perubahan suhu (oC)Dengan h adalah koefesien konveksi dengan nilai yang bergantung pada bentuk dan kedudukan permukaan, yaitu tegak, miring, mendatar, menghadap ke bawah atau menghadap ke atas. Nilai h merupakan percobaan. Sebagai contoh, nilai h untuk tubuh manusia adalah 7,1 J s-1m -2 oC -1.

c. Radiasi

Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Pada radiasi kalor atau energi yang merambat tanpa membutuhkan zat perantara, berbeda dengan konduksi dan konveksi. Radiasi dapat berlangsung pada ruang hampa.

Energi yang dihasilkan oleh matahari dapat sampai ke bumi adalah contoh dari radiasi. Walaupun matahari jauh dari bumi dan bagian terbesar diantara keduanya adalah hampa, tetapi energi dari matahari dapat juga sampai ke bumi. Energi yang dipancarkan berupa gelombang elektromagnetik. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar yang dimanfaatkan oleh makhluk yang ada di bumi.

Sebenarnya setiap benda memancarkan dan menyerap radiasi. Jika benda bersuhu lebih tinggi dari pada lingkungannya, benda tersebut akan memancarkan kalor dan jika benda bersuhu rendah dari lingkungannya maka benda tersebut akan menyerap kalor dari lingkungannya. Jika suhu benda telah mencapai kesetimbangan termal maka barulah perpindahan kalor berhenti.

Kanginan mengatakan bahwa beberapa permukaan zat menyerap kalor radiasi lebih baik dibandingkan dengan permukan zat lainnya. Misalkan saja pada pakaian putih mengkilap dan pakaian yang hitam kusam dipakai disiang hari. Akan terasa lebih panas baju hitam kusam dibandingkan dengan pakaian putih mengkilap. Hal ini dikarenakan baju hitam kusam menyerap kalor radiasi lebih baik dibandingkan dengan baju putih mengkilap. Sehingga disimpulkan:33 1) Permukaan yang hitam dan kusam adalah penyerap kalor radiasi

yang baik sekaligus pemancar kalor radiasi yang baik pula.

2) Permukaan yang putih dan mengkilap adalah penyerap kalor radiasi yang buruk sekaligus pemancar kalor yang buruk pula.

3) Jika diinginkan kalor yang merambat secara radiasi berkurang, permukaan (dinding) harus dilapisi suatu bahan agar mengkilap (misalnya dengan perak).

Yosef Stefan menemukan bahwa laju rambat kalor secara radiasi persatuan luas permukaan benda bergantung pada sifat dan suhu

33

permukaan benda. Benda yang mengkilap lebih sukar memancarkan kalor dibandingkan dengan benda hitam kusam. Laju pancaran kalor per satuan luas yang dipancarkan oleh sebuah benda memiliki suhu T Kelvin memenuhi persamaan:

P = eσT

4………

(

2.10) Dengan:P = Laju rambatan kalor persatuan luas (Js-1 m-2) atau daya persatuan luas (wattm-2)

e = Koefisien emisivitas (pancaran) banda (tidak bersatuan)

σ = Tetapan Stefan-boltzmann (σ = 5,672 x 10-8watt-2K-4) T = Suhu mutlak permukaan benda (Kelvin)

Koefesien emisivitas permukaan benda bergantung pada sifat permukaan benda, untuk benda hitam sempurnai e = 1 sedangkan untuk benda lainnya 0 < e < 1. Untuk menentukan besarnya kalor atau energi yang dipancarkan oleh suatu benda dapat digunakan persamaan:

W = P A t = e σ T

4A t

……….……….…….(2.11) Di mana:A = luas permukaan benda (m2)