NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

PEMBENTUKAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN HEWAN,

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Disusun oleh :

i KONTRIBUTOR

1. Prof. drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., Ph.D. 2. drh.Pudjiatmoko, Ph.D

3. Anton Joenoes Supit 4. drh. Wiwiek Bagja

5. drh. Tri Satya Putri Naipospos, M.Phil, Ph.D 6. drh. M.D. Winda Widyastuti

7. drh. Andri Jatikusumah, M.Sc. 8. Vilda Rachman Amir, SKM, M.Sc. 9. Alexandra Tatgyana Suatan, S.Gz. 10. drh.Sri Mukartini, MAppSc 11. drh. Muhammad Azhar 12. drh.Imron Suandy, MUPH 13. drh.Ronny Mudigdo, M.Sc. 14. drh. H. Mastur AR Noor, M.Si . 15. drh. Rama Fauzi, M.Si.

16. dr. Nyoman Kandun, MPH

17. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, S.H., M.Si., Sp.F. 18. Dr. drh. Heru Setijnto, PAVet.(K)

19. Dr. drh. Joko Prastowo, M.Si . 20. drh.Krisnandana

21. drh.Mardiatmi, M.Sc. 22. drh.Anna Sulistri

23. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) 24. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis

25. Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS) 26. Field Building Leadership Initiatives (FBLI)

27. Indonesia One Health University Network (INDOHUN) 28. Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI) 29. Gabungan Pengusaha Perunggasan Indonesia (GAPPI)

ii KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik mengenai Rancangan Peraturan Presiden Pembentukan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan dapat selesai tepat waktu.

Naskah akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan yang ditinjau secara teoritis dan normatis dalam pembentukan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan. Selain itu naskah akademik ini juga memuat draft rancangan Peraturan Presiden sebagai bahan pertimbangan bagi para

stakeholder terkait untuk mengambil keputusan terkait pembentukan Direktorat Jenderal

Kesehatan Hewan ini.

Melihat keadaan penyakit zoonosis yang semakin di negara Indonesia yang memprihatinkan, saya, sebagai dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Ketua Umum Indonesia One Health

University Network (INDOHUN), Koordinator Field Building Leadership Initiatives (FBLI), dan

Panel Ahli Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis menggagas dilakukannya Kajian Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan ini. Gagasan ini pun didukung dan disetujui oleh Komunitas Ahli Kesehatan Hewan Indonesia, yang terdiri dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS), Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI), INDOHUN, Gabungan Pengusaha Perunggasan Indonesia (GAPPI) serta industri makanan asal hewan dan unggas lainnya. Gagasan ini adalah upaya penguatan kelembagaan kesehatan hewan dalam rangka mendukung salah satu target pemerintahan Presiden Jokowi yakni, menciptakan kedaulatan pangan.

Melalui gagasan dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan dapat terbentuk dalam waktu dekat sehingga setiap permasalahan terkait kesehatan hewan dapat dikendalikan dan membantu terciptanya kedaulatan pangan di Indonesia.

Jakarta, Desember 2014 Prof. Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., Ph.D.

iii DAFTAR ISI

KONTRIBUTOR ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iii

BAB I ... 1 PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Tujuan... 4 1.3 Metodologi ... 5 1.4 Hasil ... 6 1.5 Ruang Lingkup ... 6 BAB II ... 7

OTORITAS KESEHATAN HEWAN INDONESIA ... 7

2.1 Otoritas ... 7

2.2 Otoritas Kesehatan Hewan ... 7

2.2.1 Definisi Otoritas Kesehatan Hewan dan Lain-Lain yang Berhubungan ... 7

2.2.2 Tupoksi Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan ... 9

2.3 Sistem Kesehatan Hewan Nasional ... 11

2.3.1 Keadaan Kesehatan Hewan ... 11

2.3.2 Kesehatan Hewan dan Kemiskinan ... 11

2.3.3 Dampak Penyakit pada Hewan terhadap Kemiskinan ... 13

2.4 Zoonosis ... 14

2.4.1 Definisi Penyakit Zoonosis ... 14

2.4.2 Klasifikasi dan Jenis Penyakit Zoonosis ... 14

iv

2.4.4 Zoonosis dan Kemiskinan ... 20

2.4.5 Trend Perkembangan Penyakit Zoonosis di Indonesia ... 22

2.5 Kedaulatan Pangan ... 26

2.5.1 Definisi Kedaulatan Pangan dan Istilah Terkait ... 26

2.5.2 Masalah Kedaulatan Pangan Indonesia ... 26

2.5.3 Peran Kesehatan Hewan dalam Partisipasinya dengan Kedaulatan Pangan ... 28

2.6 Kondisi Kelembagaan Kesehatan Hewan ... 28

2.6.1 Sejarah Otoritas Kesehatan Hewan ... 28

2.6.2 Kondisi Kelembagaan ... 33

2.6.3 Kondisi Kelembagaan Dan Fungsi Kesehatan Hewan ... 33

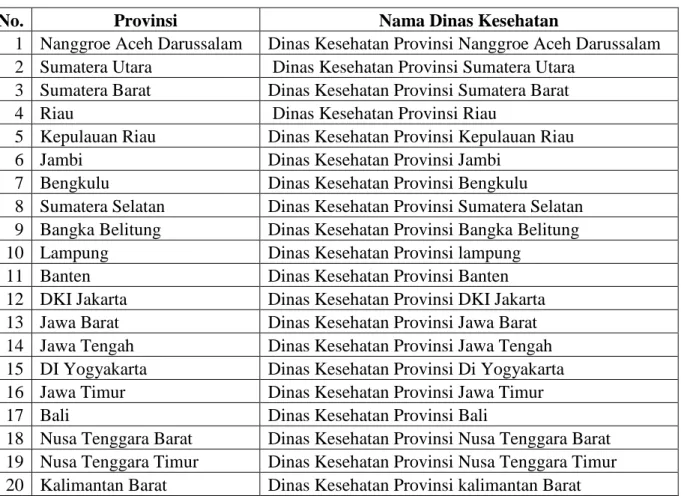

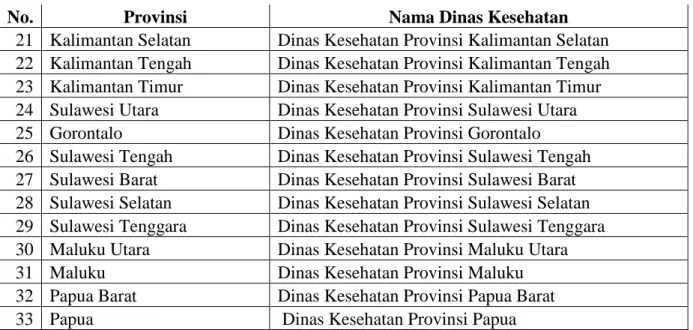

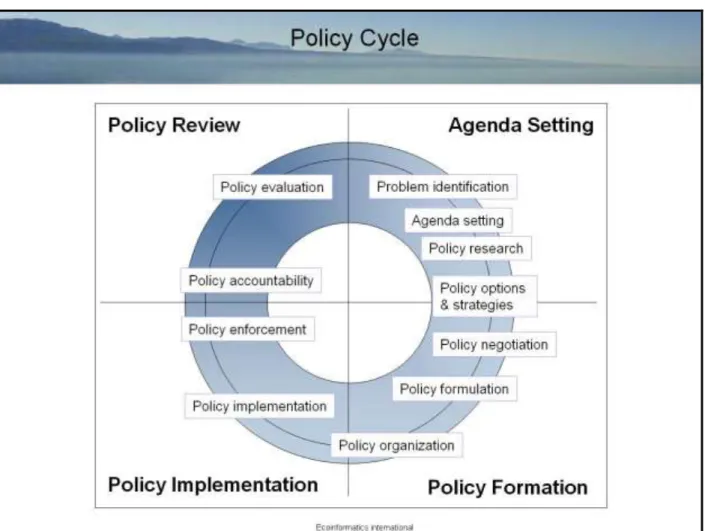

2.6.4 Perbandingan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 35 BAB III ... 39

METODE PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK... 39

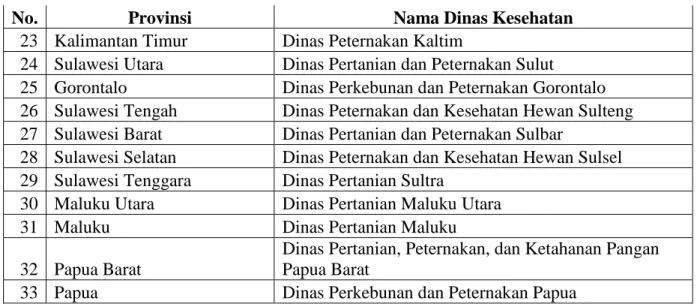

3.1 Proses Pembuatan Kebijakan Kesehatan... 39

3.2 Metode Pembuatan Naskah Akademik ... 42

BAB IV ... 48

LANDASAN HUKUM ... 48

4.1 Landasan Konstitusional ... 48

4.2 Peraturan Perundangan Terkait ... 49

4.3 Pengaturan Terkait Otoritas Kesehatan Hewan di Negara Lain ... 52

BAB V ... 53

MATERI MUATAN ... 53

5.1 Ketentuan Umum ... 53

v

5.3 Sistem Kesehatan Hewan Nasional ... 54

5.4 Pelayanan Kesehatan Hewan ... 54

5.5 Tenaga Kesehatan Hewan ... 54

5.6 Sistem Informasi Kesehatan Hewan ... 54

5.7 Sanksi Administratif ... 55

5.6 Rekomendasi Struktur dan Tupoksi Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan ... Error! Bookmark not defined. 5.7 Rekomendasi Struktur dan Tupoksi Cadangan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan 56 5.8 Lingkup Kerja Eselon II (Direktorat) ... 57

5.9 Draft Rancangan Peraturan Presiden... 63

BAB VI ... 64

PENUTUP... 64

DAFTAR PUSTAKA ... 65

vi Daftar Gambar

Gambar 1 Peran Otoritas Kesehatan Hewan ... 10

Gambar 2 Peran Otoritas Keswan dalam Zoonosis, dan Konservasi ... 10

Gambar 3 Risiko Wabah Rabies 2008 ... 23

Gambar 4 Risiko Wabah Rabies 2011 ... 23

Gambar 5 Risiko Wabah Rabies 2013 ... 24

Gambar 6 Risiko Wabah Flu Burung Menyerang Manusia ... 24

Gambar 7 Risiko Wabah Flu Burung Menyerang Ternak dan Burung Liar ... 25

Gambar 8 Ketidakseragaman Nama Dinas Terkait Kesehatan Hewan di tingkat Kabupaten/Kota ... 37

Gambar 9 Keseragaman Nama Dinas Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota ... 38

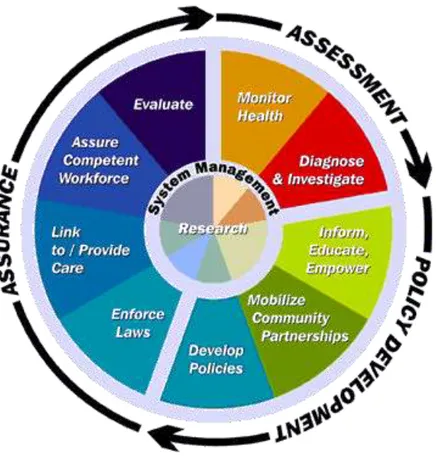

Gambar 10 Policy Cycle ... 40

Gambar 11 Sistem Menejemen Kesehatan ... 42

Daftar Tabel Tabel 1 Daftar Nama Dinas Kesehatan Seluruh Provinsi ... 35

Tabel 2 Daftar Nama Dinas Terkait Kesehatan Hewan Seluruh Provinsi ... 36

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit Ebola mulai mengintip dan mengincar negara Indonesia. Walaupun pemeriksaan laboratorium menunjukkan hasil yang negatif virus Ebola, pihak rumah sakit terus melakukan pemantauan selama 21 hari ke depan terkait dengan masa inkubasi virus ebola (metrotvnews.com). Pemberitaan ini membuat gempar masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan pihak penderita merupakan TKI yang baru saja pulang dari Liberia, di mana Liberia merupakan negara dengan wabah Ebola terbanyak setelah Sierra-Leone.

Penyakit zoonosis adalah jenis penyakit yang penularannya berasal dari hewan ke manusia dan dari manusia ke hewan. Contoh penyakit zoonosis yang penularannya berasal dari hewan ke manusia adalah Ebola, Marburg, Mers-Cov, dan Avian Influenza (AI) atau yang biasa dikenal dengan nama flu burung. Ebola adalah penyakit zoonosis yang awalnya dibawa oleh hewan kelelawar dan primata. Penyakit Marburg adalah jenis penyakit yang mirip dengan Ebola sehingga pembawa penyakit Marburg sama seperti Ebola, yaitu kelelawar dan primata. Mers-Cov adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan dengan unta sebagai inang pembawa

corona virus (WHO, 2009). Sementara itu, unggas adalah jenis hewan pembawa virus penyebab

avian influenza. Contoh penyakit zoonosis yang penularannya berasal dari manusia ke hewan adalah TBC dan difteri (Soejodono, 2004).

Penyakit zoonosis yang sekarang ini sedang berkembang adalah Ebola. Pada akhir bulan September 2014 lalu, penyakit ini masuk ke negara Amerika Serikat dan menewaskan 1 orang yang terjangkit penyakit tersebut. Tidak hanya itu, orang yang tewas tersebut menulari perawat yang merawatnya. Awal bulan Oktober 2014, penyakit ini masuk ke negara Spanyol melalui dua orang misionaris berkebangsaan Spanyol yang dipulangkan akibat terserang Ebola saat bertugas di Liberia. Menurut WHO, terdapat hampir 10.000 kasus baru Ebola tiap minggunya di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone (WHO, 2014 dalam CNN.com). Berdasarkan data dari WHO, hingga

2 Oktober 2014, jumlah kasus Ebola adalah sebanyak 8.376 kasus dan jumlah yang meninggal adalah 4.024 orang.

Sementara Ebola masih menjadi tantangan yang sagat besar di dunia kesehatan, penyakit zoonosis baru muncul dan ditakutkan akan kembali menjadi wabah yang besar seperti Ebola. Penyakit tersebut adalah Marburg. Virus penyebab penyakit Marburg berasal dari golongan yang sama dengan virus penyebab penyakit Ebola, yaitu filovirus. Wabah penyakit ini terakhir ditemukan di Kabale, Kampala, Ibanda, Mbarara, dan Kabarole di Uganda tahun 2014 dengan jumlah kasus 20 kasus dan 9 orang meninggal. Tahun ini, berdasarkan laporan WHO tanggal 10 Oktober 2014 terdapat satu kasus Marburg, di mana penderitanya pernah memiliki kontak langsung dengan 146 orang. Gejala penyaki Marburg mirip dengan Ebola, yaitu adanya demam yang disertai dengan pendarahan yang biasa disebut dengan hemorrhagic fever. Gejala lain yang membedakan adalah adanya diare cair hebat disertai dengan sakit perut yang hebat (WHO, 2012).

Avian Influenza atau flu burung adalah penyakit zoonosis yang ditularkan oleh unggas. Penyakit ini sempat menjadi wabah bagi unggas di Indonesia pertama kali tahun 2003, di mana virus flu burung menyerang ayam ras di beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Setelah itu, flu burung mulai menjangkiti manusia pada tahun 2005. Sampai tahun 2006, dilaporkan bahwa terdapat 380 kasus yang dicurigai terjadi. Hasilnya adalah 28 orang positif flu burung, 233 orang bukan penderita flu burung, dan 20 orang meninggal akibat flu burung tersebut (Depkominfo RI, 2006). Meskipun wabah flu burung terjadi sudah hampir 10 tahun silam, kita tetap harus waspada agar penyakit ini benar-benar tidak dapat menjadi wabah kembali di Indonesia.

Salah satu penyakit bersifat zoonotik yang menyerang sistem pernafasan adalah MERS-CoV.

Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus pertama kali diidentifikasi di Arab Saudi tahun

2012. Sementara itu tahun 2014 ini, virus tersebut mulai menjalar di Arab Saudi bulan Agustus dengan total kasus di bulan itu adalah 15 kasus, dua diantaranya meninggal. Selain itu, pada bulan September 2014 lalu, dilaporkan terdapat empat orang warga Arab Saudi yang menderita MERS-CoV dan dua diantaranya meninggal (WHO, 2014).

Melihat kepada penyakit-penyakit tersebut, di mana seluruhnya menjadi wabah dan tantangan kesehatan dunia, Amerika Serikat menyikapinya secara tanggap. Global Health Security Agenda

3 (GHSA) dan One Health Strategy adalah komitmen yang dibuat untuk menangani masalah kesehatan yang terjadi. GHSA dibuat Amerika Serikat untuk mengupayakan percepatan kemajuan dunia agar aman dari ancaman penyakit menular dan untuk mempromosikan kesehatan secara global sebagai prioritas internasional (globalhealth.gov).

Sementara itu, strategi One Health adalah wadah yang disiapkan oleh negara adidaya tersebut bagi seluruh multidisiplin atau profesi untuk bersama-sama menangani tantangan kesehatan yang terjadi di Amerika Serikat. Strategi ini memungkinkan bagi tiap profesi yang berbeda-beda multidisiplinnya untuk memandang tantangan kesehatan dari sudut pandang sesuai kode etik profesinya. Hal ini akan membuat para stakeholders mendapatkan pandangan yang lebih luas sehingga kesempatan untuk menemukan solusi yang tepat demi menangani masalah kesehatan yang sedang terjadi pun semakin lebar. Melalui strategi One Health, Amerika Serikat mampu menangani kasus MERS-Cov yang terjadi, di mana hanya terdapat dua kasus MERS-CoV, yaitu di Indiana dan Florida, dan dua orang yang terserang MERS-CoV itu pun berhasil dinyatakan sembuh total oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (CDC, 2014).

Selain strategi yang kuat, aksi yang dilakukan di negara ini juga terbilang baik. Aksi ini ditandai dengan adanya otoritas kesehatan hewan yang memadai secara struktur dan fungsi. Selain itu otoritas ini juga menerapkan strategi One Health yang diusung oleh pemerintah. Otoritas kesehatan hewan tersebut berada dalam naungan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan dikenal dengan nama National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Disease

(NCEZID).

Selain masalah penyakit zoonosis yang membuat status kesehatan hewan dan manusia semakin mengkhawatirkan, kedaulatan pangan juga merupakan isu baru yang berkaitan erat dengan bidang kesehatan hewan. Target pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang pertanian adalah mencapai kedaulatan pangan atau swasembada pangan. Akan tetapi, saat ini Indonesia mengalami kesulitan melakukan kegiatan ekspor khususnya ekspor produk sapi dan unggas berkaitan dengan penyakit zoonosis brucellosis dan avian influenza. Jika masalah kesehatan hewan tidak diselesaikan sampai tuntas, maka visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan negara ini sebagai negara swasembada pangan akan sia-sia.

4 Melihat kepada kondisi memprihatinkan Indonesia di bidang kesehatan hewan ini, maka salah satu solusi nyata pencegahan masuknya penyakit zoonosis secara intensif yang dapat ditempuh adalah melalui penguatan otoritas kesehatan hewan yang sesuai dengan konsep internasional. Peningkatan struktur dan fungsi otoritas Direktorat Kesehatan Hewan menjadi Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan, seperti yang ada di negara Portugal merupakan langkah awal yang konkrit untuk mengendalikan penyakit zoonosis ini.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden adalah sebagai landasan berpikir para pengambil keputusan terkait pembentukan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan yang kokoh, baik secara tupoksi dan struktur organisasi. Rancangan Peraturan Presiden memerlukan naskah akademik sebagai landasan berpikir logis yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Perumusan naskah akademik ini ditujukan untuk;

1 Membantu penyusunan Peraturan Presiden bagi pembentukan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan yang kuat secara struktur dan fungsi

2 Sebagai panduan untuk menentukan materi muatan dan rumusan norma Rancangan Peraturan Presiden pembentukan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan.

Tujuan khusus dari pembentukan badan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan adalah untuk: 1 Menjadi pusat pengambilan keputusan tertinggi bagi masalah terkait kesehatan dan

kesejahteraan hewan.

2 Mengendalikan dan mencegah masuknya berbagai penyakit zoonosis yang tengah marak terjadi di Indonesia melalui strategi One Health yang telah disinggung sebelumnya.

Berbagai upaya dilakukan untuk memperkaya naskah akademik, terutama ditujukan untuk menjelaskan ruang lingkup pembentukan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan. Juga kajian informasi dan fakta dari berbagai negara lain, untuk memberikan masukan yang komprehensif bagi perumusan Peraturan Presidenan yang akan dibuat.

5 1.3 Metodologi

Berbagai upaya dilakukan untuk menyusun naskah akademik ini dengan tujuan memperkaya isi, terutama isi yang berkaitan dengan pembentukan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan. Metode yang dilakukan dalam menyusun naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi pustaka, menelaah data-data sekunder berupa Peraturan Presiden, (dll) disertai dengan pelayangan surat ke beberapa instansi terkait (seperti WHO, FAO, OIE, Kedutaan Besar Amerika, Australia, dan negara-negara ASEAN), rapat koordinasi, dan focus group discussion (FGD).

Informasi yang diperoleh berasal dari berbagai sumber, yaitu dari studi literatur yang berhubungan dan dilakukan pula diskusi-diskusi bersama dengan pihak terkait kesehatan hewan. Studi literatur dan diskusi dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi mengenai kesehatan hewan dan pembentukan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan. Setelah informasi terkumpul, maka dilakukan analisis atau kajian terhadap hal-hal terkait pembentukan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan.

Penelusuran informasi terkait literatur dilakukan secara elektronik dan non elektronik. Informasi dicari dari melalui penelusuran yang sifatnya global hingga khusus. Penelusuran secara global dilakukan melalui pencarian e-book, makalah, website organisasi, laporan-laporan, artikel Koran dan majalah terpercaya, dan jurnal ilmiah. Sementara itu, penelurusan yang bersifat khusus dilakukan dengan mengakses PROQUEST, SEARCH PROQUEST, WHO, CDC, OIE, dan FAO.

Penelusuran informasi terkait Peraturan Presiden yang telah ada di Indonesia dilakukan melalui akses ke database peraturan.

Penelusuran informasi mengenai Peraturan Presiden terkait yang telah ada sebelumnya dilakukan melalui database peraturan hukum dan penelitian hukum, Indonesia. Penelusuran ini dilakukan dari awal bulan September hingga November 2014.

6 1.4 Hasil

Hasil penelusuran terhadap berbagai literatur, diperoleh sebanyak 91 dokumen yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan hewan dan pembentukan Direktorat Jenderal. Literatur tersebut mencakup jurnal, artikel, makalah konferensi, dan laporan dari dalam dan luar negeri. Khusus terkait dengan Peraturan Presiden negara mencakup 40 dokumen. Sesuai dengan hasil analisis terhadap berbagai sumber tersebut, dalam bentuk jurnal, artikel dan makalah sebanyak 82 dokumen yang digunakan. Hasil dari penelusuran tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan naskah akademik yang akan dijelaskan melalui bab-bab berikutnya.

1.5 Ruang Lingkup

Dalam rangka menekan angka penyebaran wabah penyakit zoonosis dan kesehatan hewan yang kurang diperhatikan, maka perlu dukungan yang memadai dari berbagai pihak termasuk pemerintah agar dapat mendukung terciptanya kesehatan secara holistic bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Bagi pemerintah, pembentukan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan dilakukan demi mencegah dan mengendalikan penyakit zoonosis.

7 BAB II

OTORITAS KESEHATAN HEWAN INDONESIA

2.1 Otoritas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otoritas memiliki arti kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya, hak untuk bertindak, kekuasaan, wewenang, dan hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain.

2.2 Otoritas Kesehatan Hewan

2.2.1 Definisi Otoritas Kesehatan Hewan dan Lain-Lain yang Berhubungan

Tujuan dari Sistem Kesehatan Hewan Nasional adalah mempertanggungjawabkan status kesehatan hewan nasional sesuai kesepakatan internasional yang berlaku (OIE, FAO, WTO, dan lain – lain). Melihat kepada visi tersebut, maka unit – unit kerja, tugas pokok, dan fungsinya, serta jenjang kewenangan yang ada harus memenuhi definisi–definisi berikut, sebagaimana tercantum di dalam Terrestrial Animal Health Code 2013 yang dikeluarkan oleh OIE (code memiliki arti perjanjian–perjanjian yang disepakati dan mengikat anggota–anggotanya), yaitu :

1. Veteriner : adalah terminologi global dari veterinary yang berarti segala urusan mengenai hewan dan penyakit - penyakitnya.

2. Kelembagaan Veteriner (Veterinary Services) menurut OIE adalah meliputi Kelembagaan Veteriner tingkat nasional (Veterinary Administration), Otoritas Kesehatan Hewan (Kelembagaan Veteriner tingkat wilayah/daerah) dan seluruh individu yang berkewenangan veteriner, teregistrasi atau berlisensi/bersertifikat oleh Badan Hukum Penetap Status Veteriner (Veterinary Statutory Body).

8 3. Menurut OIE, Otoritas Kesehatan Hewan atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Veterinary Authority memiliki arti kelembagaan pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan hewan yang dipimpin oleh dokter hewan berwenang yang teregistrasi / berlisensi dari Badan Hukum Penetap Status Veteriner. Lembaga ini berada di bawah unit kerja berkewenangan nasional Veteriner (Veterinary

Administration) yang bertanggung jawab secara langsung dalam penyelenggaraan

kesehatan hewan di berbagai wilayah kerjanya (khusus) di dalam suatu negara. Kelembagaan ini juga dimungkinkan bertanggung jawab untuk menerbitkan dan melakukan penyeliaan untuk diterbitkanya sertifikat veteriner internasional dari wilayah kerjanya.

4. Otoritas Kesehatan Hewan (versi PDHI yang mengakomodir definisi menurut OIE) adalah kelembagaan kewenangan veteriner pemerintah (dipimpin oleh dokter hewan) yang dalam pengambilan keputusan tertinggi bersifat teknis dalam bidang veteriner melibatkan profesionalisme profesi dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan , sampai pada pengendalian teknis operasional di lapangan. 5. Menurut OIE, Veterinary Administration adalah kelembagaan veteriner pemerintah

yang memiliki kewenangan di seluruh wilayah negaranya (kewenangan nasional) untuk menyelengggarakan Kesehatan Hewan dan bertanggungjawab untuk proses sertifikasi veteriner internasional (International Veterinary Certification) sebagaimana disyaratkan/ direkomendasikan oleh OIE dan lembaga ini melakukan penyeliaan (supervisi) dan melakukan audit (auditing) berbagai permohonan untuk sertifikasi veteriner.

6. Menurut OIE, Veterinary Statutory Body (VSB) atau Badan Hukum Penetap Status Veteriner adalah suatu kewenangan otonom untuk melakukan pengaturan status keprofesian para dokter hewan dan para-profesional veteriner yang bersifat legal formal.

7. Para-profesional veteriner (veterinary paraprofessional) menurut OIE adalah : orang-orang/tenaga yang untuk kepentingan dan tujuan sebagaimana disyaratkan oleh OIE (Terrestrial Animal Health Code/Terrestrial Code) diberikan status kewenangan oleh

9 VSB dengan batasan – batasan yang jelas untuk melaksanakan tugas – tugas veteriner/keswan yang terbatas yang tergantung pada kategori status/sertifikat para-profesional yang bersangkutan dimana pendelegasian tugas kepada para – para-profesional adalah dibawah tanggung jawab dan arahan seorang dokter hewan. Batasan tugas dan kewenangan untuk setiap kategori para profesional veteriner harus sesuai definisi yang dikeluarkan oleh BSV yang tergantung dari kualifikasi dan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.

2.2.2 Tupoksi Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan

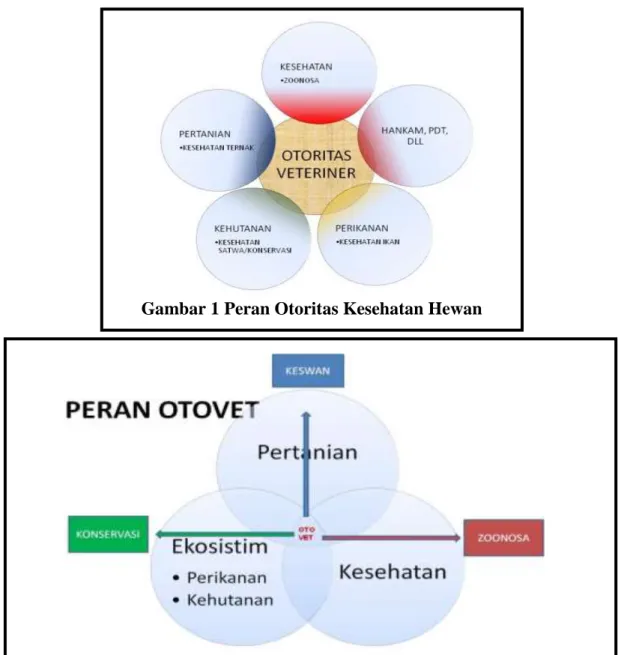

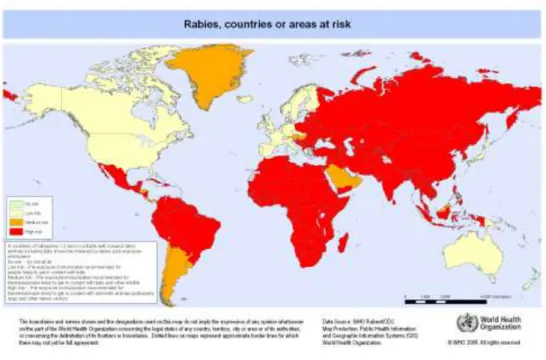

Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan memiliki peran dalam beberapa bidang yang terkait dengan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Indonesia, yaitu di:

1. Bidang Pertanian, berperan dalam penyehatan, pengobatan, pencegahan dan peningkatan produksi ternak serta sebagai penjamin mutu produk makanan asal hewan.

2. Bidang Kesehatan, berperan besar dalam penanggulangan penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya).

3. Bidang Kehutanan, berperan dalam pelestarian satwa di Indonesia.

4. Bidang Perikanan, berperan dalam kesehatan ikan baik berupa pencegahan maupun penanganan penyakit ikan, serta sebagai penjamin mutu hasil perikanan Indonesia yang akan di ekspor.

5. Bidang perdagangan, berperan dalam mencegah penyebaran penyakit hewan menular berbahaya (zoonosis) melalui kegiatan ekspor dan impor produk-produk hewan.

6. Bidang pertahanan, turut serta menjaga keamanan Indonesia dari bioterorisme.

Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan seperti terlihat pada bagan memiliki peran penting dalam bidang pertanian, kesehatan, konservasi dan perikanan yakni dalam bidang kesehatan hewan, zoonosis dan konservasi. Dalam bidang pertanian Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan berperan dalam penyehatan (pengobatan dan pencegahan) dan peningkatan produksi ternak serta sebagai penjamin mutu produk makanan asal hewan. Di bidang kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan berperan besar dalam penanggulangan penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya), seperti Rabies (Anjing Gila), Antrax,

10

Salmonellosis, Leptospirosis, dan Toksoplasmosis. Di bidang ekosistem, yang di dalamnya

terdapat konservasi (kehutanan) dan perikanan, Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan berperan dalam pelestarian satwa baik secara in situ maupun ex situ, dan peningkatan produksi perikanan dengan upaya peningkatan kesehatan ikan (pengobatan dan pencegahan) serta penjaminan mutu hasil produksi perikanan (bebas dari residu antibiotik, dan zat berbahaya bagi konsumen lainnya).

Dapat ditegaskan bahwa Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan dalam konteks penyelenggaraan negara merupakan generic name yang wadah kelembagaannya dapat bervariasi sesuai dengan

Gambar 1 Peran Otoritas Kesehatan Hewan

11 perannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. Kelembagaan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pejabat Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan, dokter hewan berwenang, dan penetapannya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pejabat Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan harus ditetapkan dari beberapa dokter hewan berwenang untuk melaksanakan kewenangan kesehatan hewan baik di tingkat Nasional, Kementerian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan harus menjangkau pemerintah pusat hingga daerah, sehingga perlu dirumuskan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan tingkat nasional sampai dengan daerah.

2.3 Sistem Kesehatan Hewan Nasional

2.3.1 Keadaan Kesehatan Hewan

Keadaan kesehatan hewan di Indonesia cukup memprihatinkan. Hal ini terkait buruknya pelayanan kebun binatang Surabaya yang beritanya sering diperbincangkan. Kebun Binatang Surabaya ini didirikan pada tahun 1916, hingga saat ini, kebun binatang Surabaya memiliki 351 spesies satwa dengan jumlah hewan 2.806 hewan (Surabaya.go.id). Berdasarkan penuturan humas Kebun Binatang Surabaya, Agus Supangat, sejak Januari 2014 lalu terdapat 10 satwa meninggal dan 81 satwa sakit parah (merdeka.com). Spesies hewan yang mati di Kebun Binatang Surabaya adalah Gnu, Singa, Kambing Gunung, Rusa, dua ekor Kijang, Komodo, Babon, Sapi Afrika, dan yang terakhir adalah Anoa. Keadaan 81 satwa yang sakit parah diperparah dengan kondisi usia satwa yang sudah tua.

2.3.2 Kesehatan Hewan dan Kemiskinan

Indonesia seperti negara berkembang lainnya masih cukup banyak memiliki penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kehadiran Negara diperlukan untuk membuat kebijakan yang bersifat ‟pro masyarakat miskin‟ (pro-poor) dan ‟berkelanjutan‟ (sustainable) untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Perry dan Grace, 2009).

Pembangunan pada komoditi pertanian (seperti tanaman pangan, ternak, tanaman perkebunan) dan bagaimana cara meningkatkan produktivitasnya termasuk perlindungan

12 sumber daya kesehatan hewan merupakan salah satu upaya utama dalam meningkatkan pendapatan masyrakat peternak (terutama masyarakat miskin) untuk mecapai sasaran pertama Millennium Development Goals (MDGs) yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim (www.un.org).

Apabila dikaitkan dengan lokasi geografis, maka seringkali pemilik ternak yang miskin berada pada sistim produksi tradisional yang marginal. Di antara peternak subsisten, pemilik ternak yang miskin pada umumnya hanya memiliki akses lahan yang kualitasnya inferior dan kuantitasnya rendah. Bahkan sejumlah besar pemilik ternak yang miskin tidak memiliki lahan sama sekali (Haffernan, 2002).

Masyarakat miskin terutama anak-anak dan kaum ibu di negara-negara berkembang tidak mengkomsumsi pangan asal hewan secara memadai. Mengingat ternak menyediakan jalan keluar bagi pengentasan kemiskinan, pemegang kebijakan di banyak negara berkembang perlu mempertimbangkan peran berbeda yang dimainkan ternak untuk mendukung kesejahteraan mereka (Lubroth dan Newman, 2011).

Ternak seringkali merupakan aset non lahan terbesar dikaitkan dengan portofolio rumah tangga pedesaan. Kesejahteraan rumah tangga bisa bergantung kepada banyaknya ternak yang dimiliki dan persoalan yang mungkin dipengaruhinya. Permintaan akan produk-produk ternak yang semakin meningkat pesat di negara-negara berkembang memperkuat nilai ternak sebagai bagian portofolio aset rumah tangga dan potensinya untuk mengurangi kemiskinan (World Bank, 2008).

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2007, sekitar 6 miliyar penduduk dunia membutuhkan 21 miliyar hewan pangan dan 50 juta ton hewan akuakultur. Selanjutnya, pada tahun 2020, permintaan protein hewani di negara berkembang akan meningkat hingga 50%, yaitu dibutuhkan sebanyak 30 miliyar hewan pangan dan miliyaran ton hewan akua kultur (Lubroth dan Newman, 2011).

Fakta lain menunjukkan bahwa terdapat lebih dari separuh sampai dua pertiga (50%-70%)jumlah penduduk miskin yang hidup di pedesaan di negara-negara berkembang memelihara satu atau lebih jenis ternak (kemungkinan besar juga di Indonesia). Sistem beternak masyarakat miskin mereflesikan hambatan sumberdaya yang mereka hadapi, meliputi finansial, akses informasi dan pelayanan, serta keterbatasan lahan. Sistem tersebut bergantung juga kepada tujuan memelihara ternak yang beragam, seperti untuk

13 menghasilkan pangan, pendapatan, pupuk, bahan bakar, instrumen finansial, dan peningkatan status social (Randolph et al., 2007).

2.3.3 Dampak Penyakit pada Hewan terhadap Kemiskinan

Oleh karena keanekaragaman peran ternak bagi kehidupan masyarakat miskin di hampir sebagian besar wilayah negara-negara berkembang, penyakit hewan menjadi suatu hambatan signifikan bagi pengentasan kemiskinan dengan pengaruh atau dampak yang berbeda-beda. Dampaknya bergantung pada seberapa penting masing-masing spesies yang berlainan mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat miskin, baik dalam bentuk keamanan (security), modal finansial dan sosial, alat pembudidayaan seperti pupuk, dan sudah barang tentu dalam menghasilkan pangan bergizi (Perry et al., 2003).

Dampak penyakit terhadap ternak meliputi dampak langsung terhadap produktivitas, biaya pengendalian penyakit dan hambatan manajemen ternak meliputi keterbatasan pilihan spesies dan bibit ternak. Dampak lain dibagi menjadi 3 kategori yaitu pertanian dan produk lainnya, sumberdaya alam dan kesejahteraan manusia (FAO, 2002).

Masyarakat miskin mengalami ekspos yang tinggi terhadap berbagai macam penyakit hewan. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan kuat dari penyakit-penyakit tersebut (dihubungkan dengan kondisi iklim, ekosistem, pergerakan hewan dan praktek manajemen ternak) dan juga kapasitas yang sangat terbatas dalam mengendalikan penyakit-penyakit tersebut (dipengaruhi faktor-faktor politik, organisasi, finansial atau teknologi). Pada gilirannya berbagai macam penyakit hewan tersebut menyebabkan masyarakat miskin terekspos lebih lanjut terhadap risiko lingkungan (kekeringan), risiko ekonomi (harga), risiko sosial (marginalisasi) dan juga risiko politik (tidak aman) (Le Gall dan Leboucq, 2002).

Kejadian penyakit hewan berdampak bagi peternak miskin dengan cara memarginalkan mereka dari kemungkinan mendapatkan harga pasar yang lebih tinggi bagi ternaknya dan membatasi kapasitas mereka untuk memperoleh nilai tambah perdagangan (value-added

14 2.4 Zoonosis

2.4.1 Definisi Penyakit Zoonosis

Menurut WHO (2014), zoonosis memiliki arti penyakit atau infeksi yang secara alami ditularkan dari hewan vertebrate (bertulang belakang) ke manusia, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, hewan juga memiki peran yang sangat penting terkait penyebaran penyakit zoonosis ini. Selain sebagai masalah kesehatan masyarakat, penyakit zoonosis juga mengakibatkan turunnya produksi makanan berbahan dasar hewan sehingga menyebabkan terhambatnya perdagangan, baik perdagangan internasional maupun nasional, dibidang produk hewani (WHO, 2014). Berdasarkan etimologi atau asal kata, zoonosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu zoon yang berarti hewan dan nosos yang berarti penyakit.

2.4.2 Klasifikasi dan Jenis Penyakit Zoonosis

Penyakit zoonosis adalah bentuk ancaman tindakan terorisme yang bersifat biologis. Center for Disease Contro and Prevention (CDC) mengklasifikasikan terorisme biologis ini ke dalam tiga kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Kategori A adalah bio-teroris bersifat patogenik yang menyebabkan keamanan nasional suatu negara terancam, seperti wabah anthrax, plague, ebola, dan Marburg. Sementara itu, kategori B adalah pathogen yang lebih mudah dibasmi dan menyebabkan tingkat kematian lebih rendah dari kategori A, seperti wabah brucellosis. Dan, kategori C adalah pathogen baru yang dapat

direkayasa dan disebarkan di masa depan karena mudah diproduksi, seperti yellow fever, encephalitis viruses, dan multidrug-resistant Tuberculosis (Noah, Donald dan Harvey Crowder, 2002) .

Selain pengkategorian yang dilakukan oleh CDC di atas, terdapat 3 jenis zoonosis yang dapat dibedakan berdasarkan jenis reservoirnya, yaitu :

a. Antropozoonosis: penyakit yang dapat secara bebas berkembang di alam di antara hewan liar maupun domestik. Manusia hanya kadang terinfeksi dan akan menjadi titik akhir dari infeksi. Pada jenis ini, manusia tidak dapat menularkan kepada hewan atau manusia lain. Berbagai penyakit yang masuk dalam golongan ini yaitu Rabies, Leptospirosis, tularemia, danhidatidosis.

15 b. Zooantroponosis: zoonosis yang berlangsusng secara bebas pada manusia atau merupakan penyakit manusia dan hanya kadang-kadang saja menyerang hewan sebagai titik terakhir. Termasuk dalam golongan ini yaitu tuberkulosis tipe humanus disebabkan oleh Mycobacterium tubercullosis, amebiasis dan difteri.

c. Amphixenosis: zoonosis dimana manusia dan hewan sama-sama merupakan reservoir yang cocok untuk agen penyebab penyakit dan infeksi teteap berjalan secara bebas walaupun tanpa keterlibatan grup lain (manusia atau hewan). Contoh: Staphylococcosis, Streptococcosis.

Zoonosis dapat diklasifikasikan berdasarkan agen penginfeksinya, yaitu parasite, jamur, bakteri, dan virus. Beberapa contoh penyakit zoonosis adalah :

a. Anthrax

Antraks adalah penyakit menular akut dan mematikan yang disebabkan bakteri

Bacillus anthracis. Dalam bahasa Yunani, Antraks bermakna "batubara". Istilah ini

digunakan karena kulit para penderita Antraks akan berubah hitam dan keras seperti batubara. Antraks paling sering ditemui pada herbivora-herbivora liar dan yang telah dijinakkan. Penyakit ini bersifat zoonotik. Penyakit ini dapat ditularkan dari hewan ke manusia, namun tidak dapat ditularkan antara sesama manusia (CDC,2014).

Penyakit Antraks erat kaitannya dengan tanaman palawija yang menggunakan pupuk kotoran hewan terjangkit Antraks. Potensi penularan Antraks oleh tanaman palawija yang tumbuh di tanah yang terkontaminasi spora Antraks relative tinggi. Sembilan puluh dua persen tanaman jagung yang tumbuh di tanah yang terkontaminasi Antraks dinyatakan positif terhadap bakteri Bacillus antrachis dari batang hingga ujung daun (OIE, FAO, dan WHO, 2008). Begitu pula dengan tanah di sekitar saluran irigasi tempat ternak merumput merupakan daerah yang berisiko untuk terjangkit spora antraks, dikarenakan spora antraks cenderung mengapung pada air mengalir atau air yang menggenang dalam suatu lokasi dekat ternak yang terjangkit antraks (Dragon dan Rennie, 1995).

b. Brucellosis

Brucellosis memiliki nama lain, diantaranya adalah Bang's disease, Crimean fever,

16

undulant fever. Penyakit ini bersifat zoonotik dan sangat menular. Biasanya

disebabkan oleh konsumsi susu yang tidak dipasteurisasi, mengonsumsi daging yang tidak atau kurang matang dari hewan yang terinfeksi oleh bakteri Brucella, atau melakukan kontak dengan hasil sekresi hewan yang terinfeksi tersebut (CDC, 2014 http://www.cdc.gov/brucellosis/)

Brucellosis yang terjadi pada ternak memiliki konsekuensi yang berbahaya bagi tingkat kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, dan perdagangan internasional. Berdasarkan kerusakan yang diakibatkan oleh Brucellosis, penyakit ini adalah penyakit dengan tingkat bahaya yang tinggi begi ternak, yaitu dapat menyebabkan penurunan produksi susu, penurunan berat badan, ketidaksuburan, dan lumpuh (http://www.aphis.usda.gov).

Brucellosis biasanya ditularkan kepada hewan rentan melalui kontak langsung dengan hewan lain yang sudah terinfeksi atau melalui lingkungan yang juga telah terkontaminasi dengan kotoran hewan terinfeksi brucellosis (http://www.aphis.usda.gov). Sementara itu, pada manusia. biasanya Brucellosis ditularkan melalui pengonsumsian susu dan keju yang tidak dipasteurisasi terlebih dahulu atau suhu untuk proses pasteurisasi tidak sesuai standar yang telah ditetapkan dan jarang terjadi penyebaran Brucellosis melalui transfusi darah (Northern Ireland Regional Zoonoses Group, 2004).

c. Chikungunya

Chikungunya adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Chikungunya. Penderitanya akan mengalami fase demam akut yang berlangsung 2-5 hari, diikuti nyeri sendi hebat dalam jangka waktu yang lebih lama. Rasa sakit pada sendi ini dapat bertahan selama bertahun-tahun dalam beberapa kasus. Transmisi dari penyakit yang bersifat zoonotic ini kebanyakan berasal dari gigitan nyamuk. Selain itu, terdapat beberapa kasus di mana transmisi penyakit ini adalah melalui ibu yang terinfeksi kepada bayi yang dilahirkannya. Akan tetapi, transmisi Chikungunya melalui ibu hamil sangat jarang terjadi. (CDC, 2014)

d. Cholera

Kolera adalah infeksi usus akut yang disebabkan oleh konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi dengan bakteri Vibrio cholerae. Penyakit ini memiliki masa

17 inkubasi yang singkat, yaitu kurang dari satu hari hingga lima hari, dan menghasilkan enterotoksin yang menyebabkan diare berair berlebihan yang dapat dengan cepat menyebabkan dehidrasi yang parah dan kematian jika pengobatan tidak segera diberikan. Muntah juga terjadi pada sebagian besar pasien (WHO, 2014) e. Dengue Fever

Dengue ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi dari salah satu dari empat serotipe virus dengue. Ini adalah penyakit demam yang mempengaruhi bayi, anak-anak dan orang dewasa dengan gejala muncul 3-14 hari setelah gigitan infektif. Dengue tidak menular secara langsung dari manusia ke manusi. Gejala yang dirasakan adalah demam tinggi, sakit kepala parah, nyeri di belakang mata, nyeri sendi dan otot, dan ruam. Tidak ada vaksin atau obat khusus untuk mengobati demam berdarah dengue ini. Para penderitanya harus beristirahat, minum banyak cairan, dan mengurangi demam menggunakan parasetamol.

Insiden penyakit DBD telah berkembang di seluruh dunia secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Lebih dari 2,5 miliar orang atau lebih dari 40% penduduk dunia sekarang sedang menghadapi risiko dari dengue. Perkiraan WHO, terdapat 50-100 juta infeksi dengue di seluruh dunia setiap tahunnya (WHO, 2014).

f. Ebola

Ebola, sebelumnya dikenal sebagai demam berdarah Ebola atau Ebola Hemorrhagic

Fever, merupakan salah satu penyakit langka dan mematikan. Penyakit ini

disebabkan oleh infeksi dari salah satu jenis virus Ebola. Ebola dapat terjadi pada manusia dan primata (monyet, gorila, dan simpanse).

Ebola disebabkan oleh infeksi dari virus Filoviridae, dengan genus Ebolavirus. Ada lima jenis virus Ebola yang teridentifikasi, empat dari yang diketahui menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu virus Ebola (Zaire ebolavirus), Virus Sudan (Sudan ebolavirus), Virus tai Forest (TAI Forest ebolavirus), dan virus Bundibugyo (Bundibugyo ebolavirus). Jenis virus kelima adalah virus Reston (Reston ebolavirus) yang menyebabkan penyakit Ebola bagi primata (CDC, 2014).

g. Flu burung

Flu burung adalah jenis penyakit menular yang bersifat zoonotic yang disebabkan olehvirus yang menjangkiti unggas dan mamalia. Virus ini ditransmisikan oleh

18 udara, kontak melalui makanan dan minuman, dan sentuhan. Kelemahan virus flu burung adalah suhu yang tinggi. Oleh karena itulah, daging, telur, dan makanan lain yang berbahan dasar hewan perlu untuk dimasak hingga matang.

Bukti penularan virus H5N1 dari manusia ke manusia lain sangat sedikit. Akan tetapi, bukti penularan virus flu burung yang dibawa langsung oleh unggas kepada manusia sangat banyak. Bagi pasien yang dirawat di rumah sakit, faktor risiko terbesar penularan flu burung berasal dari unggas yang dijual bebas di pasaran sebelum pasien tersebut masuk rumah sakit. Virus ini diperoleh dari kontak nafas dengan unggas dan kontak dengan sekresi tinja unggas sakit. Mengonsumsi, memegang, atau memasak daging unggas bukan faktor penyebab penularan virus flu burung H5N1 (Swayne dan King, 2003).

Jumlah pasien flu burung di benua Asia meningkat 2x lipat dari tahun 1997 hingga 1999. Biasanya, pasien flu burung akan mengalami penyakit saluran pernapasan atas, penyakit saluran cerna, dan demam. Sementara itu, pasien dengan kasus flu burung mematikan mengalami gejala pneumonia berat (Swayne dan King, 2003). h. Marburg

Marburg adalah demam yang disertai dengan pendarahan hebat. Penyakit ini sering disebut mirip dengan Ebola. Hal ini dikarenakan virus penyebab penyakit Ebola dan Marburg berasal dari family yang sama, yaitu Filoviridae. Penyakit ini ditemukan pertama kali di kota Marburg, Jerman pada tahun 1960. Pada tahun 2014, virus Marburg kembali muncul dan menginfeksi satu orang warga di negara Uganda (WHO, 2014).

i. Rabies

Satu lagi penyakit zoonosis yang masih masuk dalam dua teratas daftar zoonosis strategi nasional adalah rabies. Menurut WHO (regional Asia Tenggara), 96% kasus rabies terjadi di belahan dunia Asia Tenggara dengan total kematiannya adalah sebesar 45%. WHO mengestimasikan bahwa terdapat 55.000 orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, dan 21.000-24.000 kasus kematian terjadi di Asia Tenggara. Di Indonesia, kasus rabies terbanyak berada di provinsi Bali. Hingga tahun 2009 dari tahun 2004, tercatat sebanyak 14.264 orang tergigit hewan penular rabies dengan jumlah korban meninggal sebanyak 150 orang. Sementara itu, total orang

19 terinfeksi rabies di Indonesia adalah sebanyak 18.469 jiwa dari 24 provinsi tempat wabah rabies berkembang (depkes.go.id).

Setiap spesies berdarah panas, termasuk manusia, dapat terinfeksi virus rabies. (Shannon, LM, et all, 1988). Penularan dari manusia ke manusia yang lain jarang terjadi. Beberapa kasus rebies diketahui terjadi setelah proses operasi transplantasi (Srinivasan, et. al, 2005)). Penularan rabies biasanya terjadi melalui gigitan, khususnya gigitan anjing. Gigitan tersebut mengandung virus, di mana virus ini akan masuk ke dalam tubuh manusia dan menginfeksi sistem saraf perifer dan kemudian menginfeksi sistem saraf pusat (Jackson dan Wunner, 2002)

2.4.3 Ancaman Pandemi

Berdasarkan data Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE), 60% penyakit pada manusia berasal dari hewan (zoonosis). Dalam beberapa tahun terakhir ancaman penyakit zoonotik seperti flu burung H5N1, SARS, H7N9, Ebola, MERS-CoV dan beberapa penyakit lainnya cenderung meningkat, selain peningkatan kasus/ munculnya kembali penyakit yang sudah ada, ancaman terhadap kesehatan juga diperbesar dengan munculnya penyakit-penyakit zoonotik baru

Wabah yang terjadi pada abad 21 (Flu Babi, Ebola) menunjukan bahwa ancaman pandemi adalah nyata. Banyak ahli menyatakan bahwa ancaman pandemi dari penyakit zoonosis lainnya (flu burung, SARS, dsb) hanyalah tinggal menunggu waktu.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan OIE menilai bahwa Negara-negara di Asia tenggara termasuk Indonesia menghadapi tantangan berkelanjutan di bidang kesehatan, mengingat wilayah ini mengalami perubahan sosial tercepat di dunia. Wilayah yang dijuluki „hotspot‟ penyakit-penyakit menular baru muncul dan sulit dikendalikan oleh karena faktor-faktor pemicu sebagaimana disebutkan diatas.

Wabah flu burung memunculkan ketakutan dunia bahwa pandemik baru kemungkinan akan menyebar dari Asia Tenggara. Seperti halnya negara-negara berpendapatan rendah di Asia Tenggara, Indonesia mengalami kesulitan dalam mengendalikan penyakit-penyakit menular baru muncul tersebut mengingat kondisi ekonomi dan lemahnya sistem kesehatan maupun sistem kesehatan hewan nasional. Sistem kesehatan hewan secara

20 faktual jauh lebih lemah dari sistem kesehatannya. Padahal penguatan ke-dua sistem tersebut menjadi kunci dari kemampuan suatu negara dalam mengantisipasi dan memobilisasi sumberdaya untuk mencegah agar wilayahnya tidak bertindak sebagai ‟hotspot‟. Suatu upaya yang tentunya berkontribusi bagi kesehatan global, mengingat dampak eksternalitas penyakit-penyakit baru muncul yang berpotensi lintas batas (transboundary diseases)

Adapun jenis penyakit zoonosis prioritas di Indonesia adalah sebagai berikut 1. Rabies (24 provinsi tertular dari 34 provinsi)

2. Flu Burung (33 Provinsi tertular dari 34 provinsi) 3. Anthrax (11 Provinsi tertular dari 34 provinsi) 4. Brucellosis (20 Provinsi tertular dari 34 provinsi) 5. Leptospirosis (5 Provinsi tertular dari 34 provinsi) 2.4.4 Zoonosis dan Kemiskinan

Penyakit menular secara tidak proporsional menyerang populasi penduduk miskin dan termarginalkan, sehingga menyebabkan mereka terperangkap dalam suatu siklus tidak sehat dan kemiskinan. Dengan 61% patogen yang menyerang manusia adalah zoonotik dan merepresentasikan 75% dari seluruh patogen baru muncul (emerging pathogens) dalam dekade terakhir, maka untuk kebijakan kesehatan masyarakat yang efektif perlu dikenali pentingnya interaksi antara orang dan hewan (molyneux, et al., 2011 dan WHO, 2006).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan kecuali zoonosis yang baru muncul seperti SARS dan HPAI H5N1, kebanyakan zoonosis lainnya tidak diprioritaskan oleh sistem kesehatan di tingkat nasional dan internasional sehingga disebut sebagai ‟penyakit-penyakit zoonosis yang terabaikan‟ (neglected zoonotic diseases) (www.who.int).

Di satu sisi tumbuh kesadaran tentang pentingnya prioritas pengendalian penyakit-penyakit menular tropis (seperti malaria, dengue) dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pencapaian MDGs, akan tetapi di sisi lain sebagian besar zoonosis endemik tetap terabaikan baik oleh sistem kesehatan maupun sistem kesehatan hewan meskipun menyebabkan dampak kesehatan yang substansial.

21 Banyak zoonosis endemik yang memiliki dampak rangkap terhadap kesehatan manusia dan produksi ternak. Populasi manusia yang bergantung kepada ternak bukan hanya paling besar kemungkinannya menerima risiko langsung dari zoonosis, tetapi juga paling rentan terhadap dampak tidak langsung bagi kesehatan akibat penurunan produksi ternak. Dampak tidak langsung yang mempengaruhi kesejahteraan manusia dan ketahanan pangan, sehingga pada gilirannya akan memperparah siklus kemiskinan di banyak negara berkembang.

Ada banyak alasan mengapa terjadi beban penyakit yang terus meningkat bagi masyarakat miskin. Pertama, masyarakat miskin lebih peka terhadap penyakit karena mereka kurang memiliki akses terhadap ketersediaan air bersih dan sanitasi, perumahan yang aman, pelayanan kesehatan, informasi tentang aksi pencegahan penyakit dan nutrisi memadai. Kedua, masyarakat miskin cenderung kurang berupaya untuk mencari pelayanan kesehatan meskipun pada saat darurat, karena jarak tempat tinggal mereka ke lokasi penyedia pelayanan kesehatan. Mereka juga kekurangan sumberdaya dari kantong mereka sendiri untuk membayar pelayanan kesehatan, dan kurang pengetahuan tentang bagaimana seharusnya merespon suatu kejadian penyakit. Ketiga, apabila terjadi kasus penyakit yang serius dan diperlukan biaya untuk membayar pelayanan kesehatan, kondisi ini dapat mendesak mereka lebih jauh ke dalam perangkap kemiskinan yang tidak bisa dipulihkan, dan pada akhirnya memaksa mereka untuk berutang atau menjual atau menggadaikan aset produktif seperti tanah dan/atau ternak mereka (Siemenis, 2012). Jumlah zoonosis yang terabaikan cukup banyak di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Diantaranya anthrax, bovine tuberculosis dan brucellosis yang digolongkan ke dalam penyakit yang dikaitkan dengan pekerjaan (occupational diseases). Masyarakat miskin juga peka terhadap penyakit yang dikaitkan dengan konsumsi produk ternak dan berisiko terhadap zoonosis seperti cycticercosis, echinococcosis, penyakit-penyakit parasit lainnya dan penyakit-penyakit yang ditularkan lewat makanan (food borne diseases). Zoonosis yang terabaikan lainnya adalah rabies yang kasusnya 30%-50% terjadi pada anak-anak di bawah umur 15 tahun (King, 2011 dan Ehizibolo, et al, 2011).

22 2.4.5 Trend Perkembangan Penyakit Zoonosis di Indonesia

Berikut adalah penyajian data mengenai risiko perkembangan wabah penyakit zoonosis di Indonesia, terutama penyakit zoonosis yang pernah menjadi wabah.

2.4.5.1 Rabies

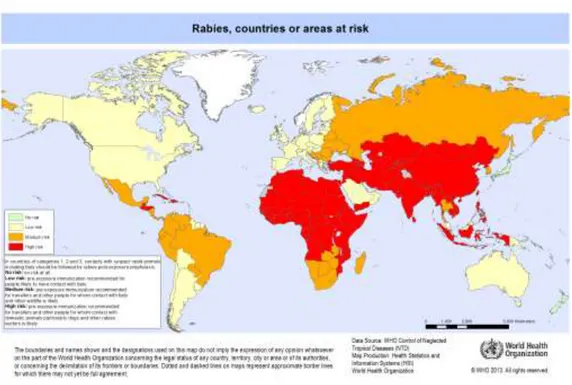

Indonesia adalah negara dengan risiko tinggi terserang wabah penyakit rabies. Tren yang berkembang di Indonesia dari tahun 2008, 2011, dan terakhir 2013 adalah nama negara Indonesia masih masuk ke dalam kategori high risk, di mana kategori ini adalah kategori paling berbahaya yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi Indonesia.

Selain itu, informasi lain yang seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia adalah Malaysia sebagai negara tetangga Indonesia telah menunjukkan prestasi yang dapat dibilang lebih baik dari Indonesia di bidang kesehatan hewan. Hal ini ditunjukkan melalui gambar di atas yang menjelaskan bahwa Malaysia, di tahun 2008, adalah negara dengan kategori risiko moderate untuk mengalami wabah penyakit rabies. Akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan dari negara ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menurunkan status risiko yang awalnya moderate tersebut menjadi low pada tahun 2011-2013.

23

Gambar 3 Risiko Wabah Rabies 2008

24 Informasi lain yang WHO berikan terkait risiko penyebaran penyakit rabies ini adalah penyakit ini kebanyakan terjadi di negara-negara dengan iklim tropis. Iklim tropis merupakan keuntungan bagi virus untuk berkembang biak tanpa mengalami fase dorman akibat suhu rendah.

2.4.5.1 Avian Influenza

Gambar 5 Risiko Wabah Rabies 2013

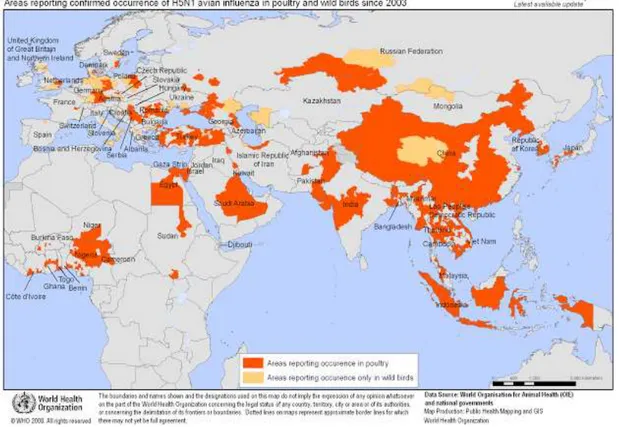

25 Melihat kepada gambar 6 dan gambar 7, data tersebut di-update hanya dalam hitungan hari oleh WHO. Gambar 6 menyatakan bahwa terdapat lebih dari 100 kasus flu burung di Indonesia hingga tahun 2008. Sementara itu, gambar 7 menunjukkan bahwa unggas di seluruh daerah di Indonesia terserang virus H5N1.

Bila ditinjau dari posisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan dikelilingi oleh laut maka harusnya penyebaran virus dapat terjadi. Hal ini dikarenakan adanya pemutusan penyebaran virus oleh laut-laut yang luas. Akan tetapi fakta yang ada menyatakan bahwa kondisi geografis yang harusnya menjadi salah satu pencegah berkembangnya wabah tidak dapat mencegah wabah flu burung untuk berkembang biak dan menginfeksi unggas-unggas di seluruh penjuru Indonesia.

26 2.5 Kedaulatan Pangan

2.5.1 Definisi Kedaulatan Pangan dan Istilah Terkait

Konsep kedaulatan pangan (food sovereignty) adalah mengutamakan bagaimana pangan ditentukan oleh komunitas secara mandiri, berdaulat dan berkelanjutan. Kedaulatan Pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan untuk menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal, (Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan). Masyarakat mempunyai hak atas pangan yang aman, cukup gizi dan sesuai dengan kondisi budaya setempat dan hak atas sumber-sumber daya untuk memproduksi pangan serta kemampuan untuk menjaga keberlanjutan hidup mereka dan masyarakatnya.

Sementara itu, Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Pencapaian tahapan kemandirian pangan dapat sebagai tahapan untuk terwujudnya kedaulatan.

Sedangkan ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan prasyarat tercapainya kedaulatan pangan yang melalui tahap swasembada dan kemandirian pangan. Pengertian ketahanan pangan tersebut mengadopsi, tapi dalam versi tereduksi- dari definisi yang digunakan FAO.

2.5.2 Masalah Kedaulatan Pangan Indonesia

Pemerintah Indonesia setidaknya telah memprogramkan swasembada pangan yang meliputi swasembada beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Sehingga Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2014 (PSDSK-2014) merupakan salah satu dari 21 program utama Kementerian Pertanian terkait dengan upaya mewujudkan

27 kedaulatan pangan hewani asal ternak berbasis sumberdaya domestik, yang sekaligus untuk memberdayakan potensi peternak sapi dan kerbau yang berskala kecil dan sumber daya alam lainnya yang terkait.

Kondisi pangan asal hewani, bila ditinjau dari sudut kedaulatan pangan, khususnya kemampuan berproduksi, mempunyai kondisi yang berlainan. Untuk produk-produk perunggasan, daging ayam dan telur, sebenarnya mencapai swasembada atau dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri berdasar produksi dalam negeri. Bahkan, upaya-upaya untuk mengekspor produk-produk tersebut terus dilakukan. Namun, kondisi tersebut masih terhambat oleh kondisi terdapatnya penyakit avian influenza, yang merupakan penyakit zoonosis, di beberapa daerah. Upaya pembebasan masih diupayakan melalui pembebasan kompartemen atau lokasi peternakan ayam. Disamping itu, ketergantungan bahan pakan untuk unggas terhadap impor masih tinggi, sekitar 60% sampai 70% jumlah kebutuhan bahan pakan dalam negeri.

Sedangkan, untuk memenuhi kebutuhan atau konsumsi dalam negeri susu sapi, sejauh ini masih tergantung impor susu sebanyak 70% sampai 80% dari jumlah kebutuhan susu dalam negeri. Hambatan-hambatan yang dihadapi terutama adanya penyakit hewan seperti brucellosis, sehingga perkembengan populasi, produksi, dan reproduksi sapi perah sangat terhambat. Disamping itu, juga masih terjadinya mutu susu segar yang juga masih rendah, karena terjadinya cemaran-cemaran mikroba ataupun obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan. Ketergantungan yang tinggi pada impor, terhadap produk dalam negeri, sementara ini konsumsi perkapita masih rendah, untuk mencapai swasembada masih memerlukan waktu yang panjang.

Sementara itu, ketergantungan Indonesia akan daging sapi sejauh ini diperkirakan sekitar 15% sampai 20% dari jumlah kebutuhan dalam negeri, sehingga produksi dalam negeri masih sekitar 80% sampai 85% dari jumlah kebutuhan dalam negeri. Hambatan-hambatan yang dihadapi, antara lain masih terdapatnya penyakit reproduksi, seperti brucellosis, dan juga penyakit cacingan, demikian juga penyakit antrax, dan lain-lainnya.

28 2.5.3 Peran Kesehatan Hewan dalam Partisipasinya dengan Kedaulatan Pangan

Urusan kesehatan hewan yang meliputi urusan hewan dan penyakit hewan, memiliki peran penting dalam terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, bidang kesehatan hewan turut mewujudkan kedaulatan pangan khususnya di bidang keamanan pangan, di mana dalam rantai agribisnis berbasis kerakyatan proses dimulai dari masukan produksi (input), produksi atau budidaya (process), panen, pengolahan, dan pemasaran (output), atas pangan asal hewan, yaitu daging, telur, susu, dan ikan. keamanan pangan dalam hal ini meliputi produksi baik kuantitas, kualitas atau mutu, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan. Penanganan penyakit hewan secara luas mempunyai peran sangat penting dalam budidaya ternak, termasuk penanganan kesehatan hewan dari hulu, budidaya, dan hilir, serta pengolahan dan perdagangan hasil pengolahan. Penyakit hewan dalam hal ini termasuk penyakit menular, tidak menular, dan penyakit yang bersifat zoonosis. Untuk memproduksi pangan yang aman dari kemungkinan tersebarnya penyakit, pengendalian harus dilaksanakan dari hulu, budidaya, dan hilir usaha peternakan, termasuk pula pakan hewan yang sehat dan terjaga keamanannya.

Sementara itu, secara tidak langsung bidang kesehatan hewan memiliki peran dalam agribisnis produk pangan yang lain seperti produksi beras, jagung, kedelai, dan gula dengan memberikan input produksi yaitu pupuk organik atau pupuk kandang, yang terdiri dari kotoran ternak, urin, dan sisa pakan. Sebaliknya, kesuksesan bidang kesehatan hewan juga memanfaatkan hasil produk budidaya tanaman dan juga hasil samping budidaya tanaman, terutama sebagai bahan pakan dan pakan ternak, misalnya jagung, bungkil kedelai, dedak atau bekatul, batang dan daun tanaman padi, jagung, kedelai, tebu dan lain-lainnya (Mudigdo, 2013).

2.6 Kondisi Kelembagaan Kesehatan Hewan

2.6.1 Sejarah Otoritas Kesehatan Hewan

Campur tangan pemerintah terhadap kemajuan dan perkembangan dunia kehewanan dan atau peternakan dan kesehatan hewan sudah berjalan sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, yakni sejak pertengahan abad ke-17. Pada masa-masa tersebut, fungsi peternakan khususnya kesehatan hewan difokuskan bagi kepentingan pemerintah pada

29 saat itu seperti kuda yang dipergunakan oleh pasukan militer maupun sapi sebagai sumber tenaga kerja serta penghasil daging dan susu untuk pemenuhan konsumsi kalangan elit pemerintahan Belanda, bahkan didatangkanlah tenaga dokter hewan dari Belanda. Kedatangan secara rutin tenaga-tenaga dokter hewan sebagai tenaga medik veteriner adalah untuk kepentingan militer.

Pemerintah Belanda memandang penting bidang kehewanan dengan dibentuknya Jawatan Umum yang menangani kehewanan atau pengobatan penyakit hewan atau Bergelijke

Veeartsenijkundige Dienst (BVD) pada tahun 1841 yang berada dibawah naungan

Departemen Dalam Negeri atau Departement van Binnenlands Bestuur. Selanjutnya Jawatan Umum ini disebut sebagai Jawatan Kehewanan.

Pada tahun 1861 didirikan Sekolah Kedokteran Hewan di Surabaya dengan masa pendidikan 2 tahun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kehewanan. Namun pada tahun 1875 sekolah ini ditutup karena alasan-alasan politis dan militer pada masa itu. Pendidikan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan dan kesehatan hewan ataupun kedokteran hewan, telah dilakukan sejak Pemerintahan Hindia Belanda, dan terus berlangsung hingga dewasa ini. Penyelenggaraan, pemanfaatan dan pengembangannya dilakukan tidak hanya bersifat ekonomi namun juga untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi-potensi ini harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman, baik nasional maupun internasional. Pengembangan potensi-potensi tersebut memerlukan banyak sumberdaya, sehingga sejauh ini perkembangan potensi ini tersebut masih belum optimal.

Ilmu-ilmu Kedokteran Hewan dipergunakan untuk menangani urusan mengenai hewan dan penyakit-penyakitnya (fungsi veteriner) berkaitan jaminan keamanan (security) termasuk tidak mengambil resiko yang dapat mengganggu kesehatan (safety) baik dari hewan ke hewan dan utamanya dari hewan ke manusia yang bertujuan untuk menjamin kesehatan manusia, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan dengan mengacu kepada pedoman-pedoman dan informasi internasional. Dalam cakupan ilmu ini termasuk pula penerapan ilmu medik (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) serta rambu – rambu profesi kedokteran (kode etik dan sumpah dokter). Ilmu dan rambu kedokteran adalah untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan keilmuan dan keahlian

30 (mal praktek dan mal etik) yang dapat membahayakan dan merugikan masyarakat, terutama penyakit-penyakit yang bersifat strategik.

Ilmu-ilmu peternakan dipergunakan untuk menangani ternak/hewan pangan sebagai ternak hewan ekonomi yang perlu ditingkatkan jumlah maupun produktifitasnya. Ilmu peternakan antara lain tentang ilmu genetika untuk memperoleh bibit unggul, pakan ternak dan manajemen peternakan (fungsi peternakan), serta pemasaran ternak dan produk ternak. Namun dalam menangani hewan/ternak, peran ilmu kedokteran hewan (veteriner) dalam memastikan kesehatan hewan tidak dapat dipisahkan agar tujuan peternakan dapat tercapai, terutama penanganan penyakit non-strategik. Kondisi sehat ini merupakan persyaratan mutlak bagi hewan/ternak untuk dapat diperdagangkan dan sebagai bibit serta dimanfaatkan manusia. Sehingga dapat dilakukan reorientasi dalam penanganan lebih lanjut antara penyakit strategik dan non-strategik.

Dalam hal pendidikan dan ilmu serta teknologi, seiring dengan kesadaran sebagaimana tersebut di atas didirikanlah Fakultas Kedokteran Hewan di Indonesia, yang bermula di Universitas Indonesia tahun 1947 dan kemudian didirikan Fakultas Kedokteran Hewan di Yogyakarta pada tahun 1949 di Universitas Gadjah Mada. Perkembangan lebih lanjut fakultas tersebut menjadi Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, yang kemudian sejak tahun 1963 mulai diadakan pemisahan antara kurikulum Kedokteran Hewan dan Peternakan, serta selanjutnya berdiri sebagai Fakultas Peternakan.

Pada tahun 1879 terjadi wabah penyakit pes hewan (Rinderpest) yang menimbulkan kerugian besar di sektor hewan ternak yang diikuti dengan munculnya berbagai penyakit hewan lainnya. Hal ini menyebabkan diadakannya berbagai fasilitas untuk mengatasi wabah penyakit hewan untuk menekan kerugian ekonomi maupun untuk perlindungan terhadap manusia. Beberapa langkah perubahan adalah Instelling voor de

wetenschappelijke bestudering der tropiche ziekten (Pengkajian dan Penelitian

Penyakit-penyakit Tropis) yang didirikan pada tahun 1888, dan berkembang menjadi

Geneeskundige Laboratorium (Laboratorium Kedokteran) untuk penyakit hewan.

Ditempat ini para dokter hewan militer yang baru tiba di Indonesia harus mengikuti kursus selama 3 bulan dalam ilmu penyakit tropik.

31 Sejak didirikannya Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan atau Departement

van Landbouw, Nijverheid en Handel pada tahun 1905, keberadaan Jawatan Kehewanan

menjadi di bawah Departemen tersebut. Sejak saat itu berbagai landasan kebijakan untuk tugas - tugas bidang penyakit hewan/veteriner dan peternakan atau dikenal sebagai

Veterinaire Politie diterbitkan oleh Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan.

Berawal dari berdirinya departemen ini, diadakan pengkajian potensi rakyat dan inventarisasi kebutuhan yang diperlukan oleh petani peternak.

Pada tanggal 1 Juni 1907, didirikan lagi Sekolah Dokter Hewan (Inlandse Veeartsen School) dan Laboratorium Kedokteran Hewan (Veeartsenijkundig Laboratorium) di Bogor. Sekolah Dokter Hewan yang semula bernama ”Inlandse Veeartsen School” pada tahun 1914 diubah menjadi ”Nederlands Indische Veeartsen School” (N.I.V.S.). Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami dinamika perkembangan. Kelembagaan dan fungsi tersebut terus mengalami dinamika perkembangan, sesuai dengan dinamika keadaan dan perkembangan ataupun perubahan paradigma pembangunan peternakan dan kesehatan hewan pada masanya. Perkembangan dan perobahan paradigma tersebut akan berlanjut sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perobahan tuntutan dan tantangan sosial ekonomi. Potensi-potensi tersebut harus dikembangkan secara berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman, terutama pasca era desentralisasi ataupun otonomi daerah, serta dalam rangka revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan maupun menghadapi revolusi peternakan. Pada tahun 1929 didirikanlah Veeartsenijkundige Instituut (Lembaga Pengkajian Penyakit Hewan) di Bogor.

Pemerintahan Hindia Belanda berakhir di tahun 1942 dan digantikan oleh Pemerintahan Jepang. Pada periode ini tidak banyak yang dilakukan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan, bahkan dicatat terjadinya kemunduran-kemunduran, termasuk kemunduran dalam populasi beberapa jenis ternak di Indonesia. Pada masa tersebut

Veeartsenijkundige Instituut berubah menjadi Lembaga Penyelidik Penyakit Hewan.

Setelah diwujudkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, dan adanya Peraturan Presiden Dasar 1945, tujuan nasional Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh

32 tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut malaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diartikan bahwa pendidikan dan gizi protein hewani berperan penting untuk terbentuknya generasi penerus bangsa yang cerdas dan sehat. Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang merupakan bagaian dari pembangunan pertanian adalah bagian dari pembangunan nasional yang antara lain bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan terwujudnya derajat kesejahteraan masyarakat setinggi-tinginya. Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tersebut merupakan upaya seluruh potensi Bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Pada awal pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan (1947) terdapat Konsep Pembangunan yang dinamakan Rencana Kasimo, yang memberikan prioritas pada peningkatan pangan rakyat termasuk komoditas peternakan selanjutnya dikenal sebagai Rencana Kemakmuran Indonesia 1950-1961.

Pada Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969 ternyata juga memberikan prioritas pada penyediaan bahan pangan. Sasaran utama pembangunan adalah swasembada beras dan penyediaan protein baik nabati maupun hewani.

Pada tahun 1968 nama Jawatan Kehewanan di bawah Departemen Pertanian berubah menjadi Direktorat Jenderal Peternakan. Sementara itu Direktorat Jenderal Peternakan telah beberapa kali berubah nama sesuai dengan tuntutan dan tantangan yang ada. Secara internal keberadaan Eselon-II di dalam kelembagaan Direktorat Jenderal Peternakan juga mengalami perkembangan dan perobahan.

Perubahan yang terjadi sampai dengan era sekarang, yaitu menjadi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 pada lingkup Kementerian Pertanian.