4

Perencanaan geometrik jalan merupakan suatu perencanaan rute dari suaturuas jalan secara lengkap, menyangkut beberapa komponen jalan yang dirancang berdasarkan kelengkapan data dasar, yang didapatkan melalui hasil survey lapangan yang kemudian dianalisis berdasarkan acuan persayaratan geometrik yang berlaku. (Hamirhan Saodang, 2010)

2.1.1. Data Peta Topografi

Keadaan topografi dalam penetapan trase jalan memegang peranan yang sangat penting, karena akan mempengaruhi penetapan alinyemen, kelandaian jalan, jarak pandangan, penampang melintang, saluran tepi dan lain sebagainya.

Untuk lokasi dengan daerah datar, pengaruhnya tidak begitu nyata, penentuan trase dapat dengan bebas ditarik kemana saja, disesuaikan dengan arah dan tujuan rute jalan raya yang direncanakan. Untuk daerah perbukitan atau pegunungan adalah sebaliknya, topografi sangat mempengaruhi pemilihan lokasi serta penetapan bagian–bagian jalan lainnya, bahkan sangat mungkin akan mempengaruhi penetapan tipe jalan. Secara umum trase jalan pada daerah perbukitan, selalu mengikuti kontur dari topografi, sehingga banyak berkelok-kelok karena untuk mempertahankan kelandaian memanjang (grade) jalan. Namun demikian yang paling utama adalah grade disesuaikan dengan persyaratan yang ada, agar kendaraan berat masih bisa melaluinya.

2.1.2. Data Lalu Lintas

beban (MST) yang digunakan untuk perencanaan tebal perkerasan. (Hamirhan Saodang, 2010).

Data arus lalu lintas merupakan informasi dasar bagi perencanaan dan desain suatu jalan. Data ini dapat mencakup suatu jaringan jalna atau hanya satu daerah tertentu dengan batasan yang telah ditentukan. Data lalu lintas didapatkan dengan melakukan pendataan kendaraan atau survey kendaraan yang melintasi suatu ruas jalan, sehingga dari hasil pendataan ini kita dapat mengetahui volume lalu lintas diperoleh dalam satuan kendaraan per jam (kend/jam).

2.1.3. Data Penyelidikan Tanah a. Cara Analisis

Adapun rumus yang digunakan pada CBR analisis adalah : CBRsegmen = ( CBRrata-rata – ( CBRmaks - CBR min ) )/R

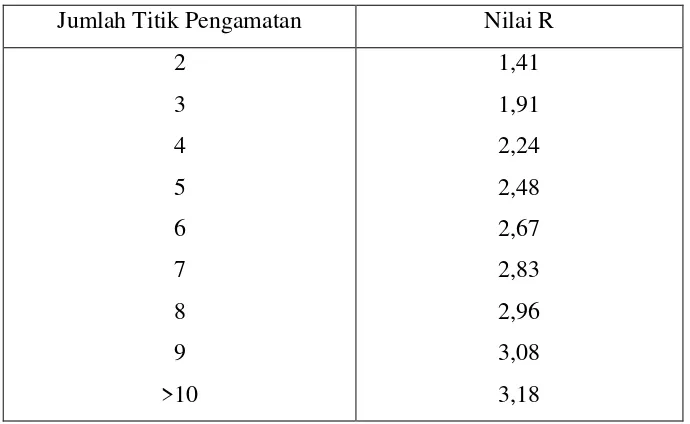

Nilai R tergantung dari jumlah data yang terdapat dalam suatu segmen. Nilai R untuk perhitungan CBRsegmen diberikan pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1 Nilai R untuk perhitungan CBRsegmen

Jumlah Titik Pengamatan Nilai R

2 3 4 5 6 7 8 9 >10

1,41 1,91 2,24 2,48 2,67 2,83 2,96 3,08 3,18 (sumber : Silvia Sukirman, perkerasan Lentur Jalan Raya, 1995)

Penyelesaian:

CBRsegmen = (CBRrata-rata – (CBRmaks - CBRmin))/R CBRrata-rata = (2+4+5+6+7+8+6+5+3)/9 = 5,111% CBRsegmen = 5,111% - ( 8% - 3% )/3,08 = 3,487%

b. Cara Grafis

Prosedur secara grafis adalah sebagai berikut : 1. Tentukan nilai CBR yang terendah.

2. Tentukan berapa banyak nilai CBR yang sama atau lebih besar dari masing – masing nilai CBR kemudian disusun pada tabel, mulai dari CBR terkecil sampai terbesar.

3. Angka terbanyak diberi nilai 100%, angka yang lain merupakan presentase dari 100 %.

4. Dibuat grafik hubungan antara harga CBR dengan presentase nilai tadi.

5. Nilai CBR segmen adalah nilai pada keadaan 90%.

Contoh : Dari hasil pengamatan di sepanjang jalan diperoleh nilai CBR sebagai berikut : 4, 3, 3, 6, 6, 5, 11, 10, 6, 4, dan 6%.

CBR % Jumlah yang sama / lebih besar

Persen yang sama / lebih besar

3 11 11

11× 100 % = 100 %

4 9 9

11× 100 % = 81,82 %

5 7 7

11× 100 % = 63,64 %

6 5 5

11× 100 % = 45,45 %

10 2 2

11× 100 % = 18,18 %

11 1 1

Grafik 2.1 CBR Cara Grafis

2.2 Klasifikasi Jalan

2.2.1 Klasifikasi Menurut Fungsi Jalan

Klasifikasi menurut fungsi jalan terdiri dari 4 golongan yaitu :

1. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

2. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri pejalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

3. Jalan Lokal adalah jalan yang melanyani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan Lingkungan adalah jalan yang hanya melayani angkutan lingkungan dengan ciri-ciri jarak pendek dan kecepatan yang rendah.

0 20 40 60 80 100 120

3 4 5 6 10 11

Per

sen

yan

g

sam

a/

le

b

ih

b

e

sar

CBR %

2.2.2 Klasifikasi Menurut Kelas Jalan

Klasifikasi menurut kelas jalan berkaitan dengan kemampuan jalan untuk menerima beban lalu lintas yang dinyatakan dalam muatan terberat (MST) dalam satuan ton.

Tabel 2.1 Klasifikasi Jalan Antar Kota

Fungsi Jalan Kelas Jalan Muatan Sumbu Terberat (ton)

Arteri I > 10

II 10

III A 8

Kolektor III A 8

III B

Lokal III C 8

(Sumber : Peraturan Perencanaan Geometri Jalan Raya)

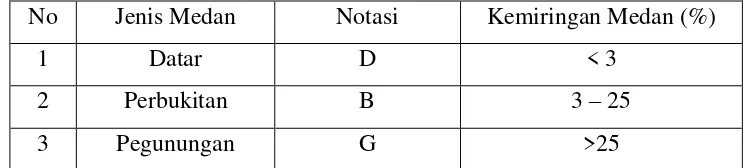

2.2.3 Klasifikasi Menurut Medan Jalan

Klasifikasi medan jalan ditentukan sebagai berikut :

a) Medan jalan diklasifikasikan berdasarkan kondisi sebagian besar kemiringan medan yang diukur tegak lurus garis kontur.

b) Klasifikasi menurut medan jalan untuk perencanaan geometrik dapat dilihat dalam tabel 2.2

Tabel 2.3 Klasifikasi Menurut Medan Jalan

No. Jenis Medan Notasi Kemiringan Medan (%)

1 2 3

Datar Perbukitan Pegunungan

D B G

< 3 3-25 > 25 (Sumber : Peraturan Perencanaan Geometri Jalan Raya)

2.2.4 Klasifikasi Jalan Menurut Volume Lalu Lintas

Tabel 2.3 Klasifikasi Menurut Volume Lalu Lintas

NNo. Fungsi Kelas LHR dalam

smp

11. Utama I > 20.000

22. Sekunder

II A II B II C

6.000 sampai 20.000 1.500 sampai 8.000

< 20.000

33. Penghubung III -

(Sumber : Peraturan Perencanaan Geometri Jalan Raya)

a. Kelas I :

Kelas jalan ini mencangkup semua kelas jalan utama dan dimaksudkan untuk dapat melayani lalu lintas cepat dan berat. Dalam kondisi lalu lintasnya tidak terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tak bermotor. Jalan raya dalam kelas jalan ini merupakan jalan-jalan raya berlajur banyak dengan kontruksi perkerasan dari jenis yang terbaik dalam arti tingginya tingkatan dalam pelayanan lalu lintas. b. Kelas II :

Kelas jalan ini mencangkup semua jalan-jalan sekunder. Dalam komposisi lalu lintas terdapat lalu lintas lambat. Kelas jalan ini, selanjutnya berdasarkan komposisi dan sifat lalu lintasnya, dibagi dalam tiga kelas, yaitu : II A, II B dan II C.

Kelas II A

Jalan Kelas II A adalah jalan-jalan raya sekunder dua lajur atau lebih dengan konstruksi permukaan jalan dari sejenis aspal beton (hot mix) atau yang setaraf, dimana dalam komposisi lalu lintasnya terdapat kendaraan lambat dan tidak bermotor. Untuk lalu lintas lambat disediakan jalur tersendiri.

Jalan Kelas II B adalah jalan-jalan raya sekunder dua jalur dengan kontruksi permukaan jalan dari penetrasi berganda atau yang setaraf dimana dalam komposisi lalu lintasnya terdapat kendaraan lambat tanpa kendaraan tidak bermotor.

Kelas II C

Jalan Kelas II C adalah jalan-jalan raya sekunder dua jalur dengan kontruksi permukaan jalan dari penetrasi tunggal dimana dalam komposisi lalu lintasnya terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tidak bermotor.

c. Kelas III :

Kelas jalan ini mencangkup semua jalan-jalan penghubung dan merupakan kontruksi jalan berjalur tunggal atau dua. Kontruksi permukaan jalan yang paling tinggi adalah peleburan dengan aspal.

Untuk melihat setiap kendaraan kedalam satuan mobil penumpang (smp), bagijalan-jalan di daerah datar digunakan koefisien di bawah ini sesuai dengan Peraturan Perencanaan Geometrik Jalan Raya (PPGJR) No. 13 / 1970 :

Sepeda : 0,5

Mobil Penumpang / Sepeda Motor : 1

Truk Ringan ( Berat Kotor < 5 Ton ) : 2

Truk Sedang ( Berat Kotor > 5 Ton ) : 2,5

Bus : 3

Truk Berat ( Berat Kotor > 10 Ton ) : 3

Kendaraan Tak Bermotor : 7

2.3 Kriteria Perencanaan Jalan

Dalam perencanaan jalan, bentuk geometrik jalan harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga jalan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada arus lalu lintas sesuai dengan fungsinya.

Dalam perencanaan geometrik jalan terdapat 3 tujuan utama, yaitu :

1. Memberikan keamanan dan kenyamanan, seperti jarak pandang, ruang yang cukup bagi manuver kendaraan dan koefisien gesek permukaan jalan yang cukup.

2. Menjamin suatu perencanaa yang ekonomis.

3. Memberikan suatu keseragaman geometrik jalan sehubungan dengan jenis medan.

Berikut ini adalah parameter kendaraan yang direncanakan dalam perencanaan geometrik jalan antar lain :

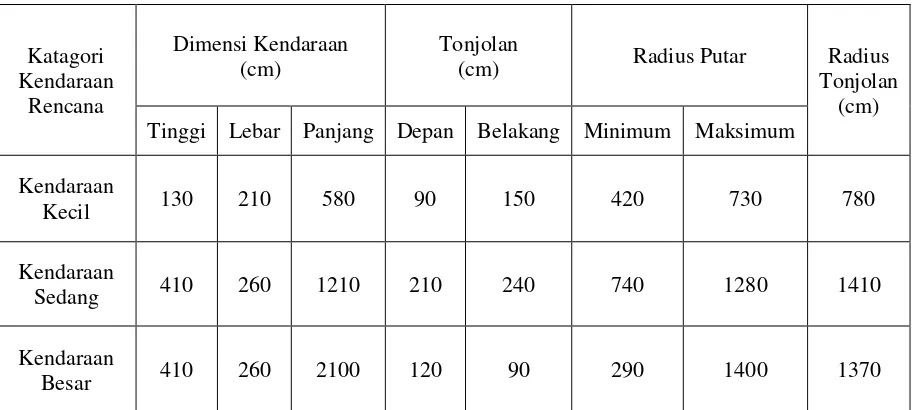

2.3.1. Kendaraan Rencana

Kendaraan rencana adalah kendaraan yang dimensi dan radius putarnya dipakai sebagai acuan dalam perencanaan geometrik.

Kendaraan rencana dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu :

1. Kendaraan Ringan/Kecil adalah kendaraan yang mempunyai dua as dengan jarak as 2,0 – 3,0 meter. Meliputi mobil penumpang, mikrobus,

pick-up.

2. Kendaraan Sedang adalah kendaraan yang mempunyai dua as gandar dengan jarak as 3,5 – 5,0 m. Meliputi bus kecil, truk dua as dengan enam roda.

Tabel 2.5 Dimensi Kendaraan Rencana

Katagori Kendaraan

Rencana

Dimensi Kendaraan (cm)

Tonjolan

(cm) Radius Putar Radius Tonjolan

(cm) Tinggi Lebar Panjang Depan Belakang Minimum Maksimum

Kendaraan

Kecil 130 210 580 90 150 420 730 780 Kendaraan

Sedang 410 260 1210 210 240 740 1280 1410 Kendaraan

Besar 410 260 2100 120 90 290 1400 1370 ( Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, Ditjen Bina Marga, 1997 )

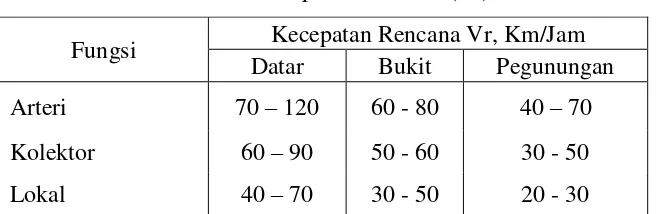

2.3.2. Kecepatan Rencana

Kecepatan rencana pada suatu ruas jalan adalah kecepatan yang dipilih sebagai dasar perencanaan geometrik jalan yang memungkinkan kendaraan-kendaraan bergerak dengan aman dan nyaman dalam kondisi cuaca yang cerah, lalu lintas yang lengang, dan pangaruh samping jalan yang tidak berarti. Kecepatan yang dipilih tersebut adalah kecepatan tertinggi menerus dimana kendaraan dapat berjalan dengan aman dan keamanan itu sepenuhnya tergantung dari bentuk jalan.

Hampir semua rencana bagian jalan dipengaruhi oleh kecepatan rencana, baik secara langsung seperti : tikungan, jarak pandangan. Maupun secara tak langsung seperti : lebar lajur, lebar bahu, kebebasan melintang, dan lain-lain. Oleh karena itu pemilihan kecepatan rencana sangat mempengaruhi keadaan seluruh bagian-bagian jalan dan biaya untuk pelaksanaan jalan tesebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kecepatan rencana adalah :

• Sifat fisik jalan dan keadaan medan sekitarnya

• Sifat dan tingkat penggunaan daerah

• Cuaca

• Adanya gangguan dari kendaraan lain

Kecepatan rencana inilah yang dipergunakan untuk perencanaan geometrik (alinyemen). Spesifikasi standar kecepatan masing-masing kendaraan sesuai dengan Klasifikasi Fungsi dan Klasifikasi Medan dapat ditetapkan pada tabel 2.6

Tabel 2.6 Kecepatan Rencana (Vr)

(Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometri Jalan Antar Kota No. 038/T/BM/1997) 2.4 Penentuan Trase Jalan

Dalam penentuan jalan harus ditentukan trase jalan yang harus ditetapkan sedemikian rupa, agar dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan fungsinya, serta mendapatkan keamanan dan kenyamanan bagi pemakainya. Perencanaan trase jalan sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik dan topografi, serta peruntukan lahan yang dilaluinya.

Dalam kondisi normal, penentuan trase jalan sekaligus pemetaannya dilapangan, tidak terlalu banyak memerlukan perbaikan-perbaikan tanah, sehingga hanya terbatas pada pekerjaan galian dan timbunan.

Untuk membuat trase jalan yang baik dan ideal, maka harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat Ekonomis

a. Penarikan trase jalan yang tidak terlalu banyak memotong kontur, sehingga dapat menghemat biaya dalam pelaksanaan pekerjaan galian dan timbunan nantinya.

Fungsi Kecepatan Rencana Vr, Km/Jam Datar Bukit Pegunungan Arteri 70 – 120 60 - 80 40 – 70

Kolektor 60 – 90 50 - 60 30 - 50

b. Penyediaan material dan tenaga kerja yang diharapkan tidak terlalu jauh dari lokasi proyek sehingga dapat menekan biaya.

2. Syarat Teknis

Syarat teknis adalah untuk mendapatkan jalan yang dapat memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi pemakai jalan tersebut. Oleh karena itu perlu diperhatikan keadaan topografi tersebut, sehingga dapat dicapai perencanaan yang baik sesuai dengan keadaan daerah tersebut.

2.5 Alinyemen Horizontal

Alinyemen Horizontal adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Alinyemen horizontal dikenal juga dengan nama situasi jalan atau trase jalan. Alinyemen horizontal terdiri dari garis-garis lengkung. Garis lengkung tersebut dapat terdiri dari busur lingkaran ditambah dengan lengkung peralihan atau busur-busur peralihan saja ataupun busur lingkaran saja. (Hamirhan Saodang, 2010)

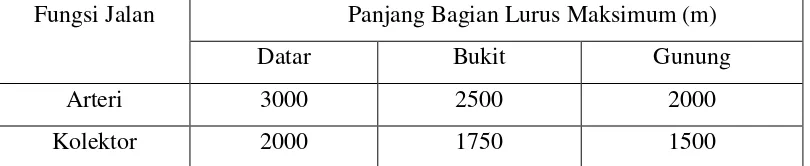

Pada perencanaan alinyemen horizontal, umumnya akan ditemui dua jenis dari bagian jalan yaitu bagian lurus dan bagian lengkung (tikungan). Dalam perencanaan bagian jalan yang lurus dari suatu ruas jalan harus dapat ditempuh dalam waktu ≤ 2,5 menit (sesuai Vr) dengan mempertimbangkan keselamatan pengemudi akibat kelelahan. Nilai panjang bagian lurus maksimum dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.7 Panjang Bagian Lurus Maksimum

Fungsi Jalan Panjang Bagian Lurus Maksimum (m)

Datar Bukit Gunung

Arteri 3000 2500 2000

Kolektor 2000 1750 1500

(Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometri Jalan Antar Kota No. 038/T/BM/1997)

1. Full Circle (FC)

2. Spiral Circle Spiral (SCS) 3. Spiral Spiral (SS)

2.5.1 Penentuan Golongan Medan

Berdasarkan perhitungan rata-rata dari ketinggian muka tanah lokasi rencana, maka dapat diketahui lereng melintang yang digunakan untuk menentukan golongan medan. Klasifikasi golongan medan dapat dilihat pada tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.8 Klasifikasi Golongan Medan

No Jenis Medan Notasi Kemiringan Medan (%)

1 Datar D < 3

2 Perbukitan B 3 – 25

3 Pegunungan G >25

(Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997) 2.5.2 Menentukan Koordinat dan Jarak

Penentuan titik – titik penting yang diperoleh dari pemilihan rencana alinyemen horizontal.Gambar koordinat dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini :

Gambar 2.1 Koordinat dan jarak

Titik penting yang perlu ditentukan koordinatnya adalah : 1. Titik awal proyek dengan simbol A

2. Titik PI.1, PI.2, ... PI.n sebagai titik potong dari kedua bagian lurus rencana alinyemen horizontal

Rumus yang dipakai untuk menghitung jarak adalah :

d = √(𝑋1 − 𝑋2)2+ (𝑌1 − 𝑌2)2 ... (2.2) Dimana : d = Jarak titik A ke titik PI.1

X2 = Koordinat titik PI.1 pada sumbu X X1 = Koordinat titik A pada sumbu X Y2 = Koordinat titik PI.1 pada sumbu Y Y1 = Koordinat titik A pada sumbu Y

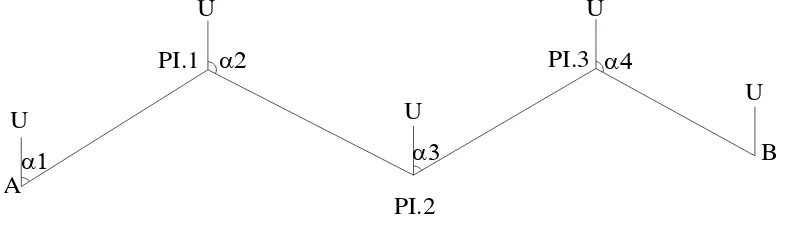

2.5.3 Menentukan Sudut Jurusan (α) dan Sudut Bearing (∆)

Sudut jurusan (α) ditentukan berdasarkan arah utara. Gambar sudut jurusan dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini :

A

PI.1

PI.2

PI.3

B

U

U

U

U

U

Gambar 2.2 Sudut Jurusan (α)

Sudut jurusan (α) dihitung dengan rumus :

α = arc tg(𝑋𝑃𝐼.1−𝑋𝐴)

(𝑌𝑃𝐼.1−𝑌𝐴) ... (2.3) ∆ = 90 arc tg(𝑌𝑃𝐼.1−𝑌𝐴)

A

PI.1

PI.2

PI.3

B

U

U

U

U

U

Gambar 2.3 Sudut Bearing (∆) 2.5.4 Tikungan

Bagian yang sangat kritis pada alinyemen horizontal adalah bagian tikungan, di mana terdapat gaya sentrifugal yang menyebabkan kendaraan tidak stabil. Atas dasar ini maka perencanaan tikungan agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan perlu mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Jari – jari lengkung minimum

Untuk menghidari terjadinya kecelakaan, maka untuk kecepatan tertentu ditentukan jari-jari minimum untuk superelevasi maksimum 10%. Nilai panjang jari - jari minimum dapat dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini :

Tabel 2.9 Panjang Jari-Jari Minimum Untuk emaks = 10% Vr

(km/jam) 120 100 80 60 50 40 30 20

Rmin (m) 600 370 280 110 80 50 30 15 ( Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No.038/T/BM/1997 )

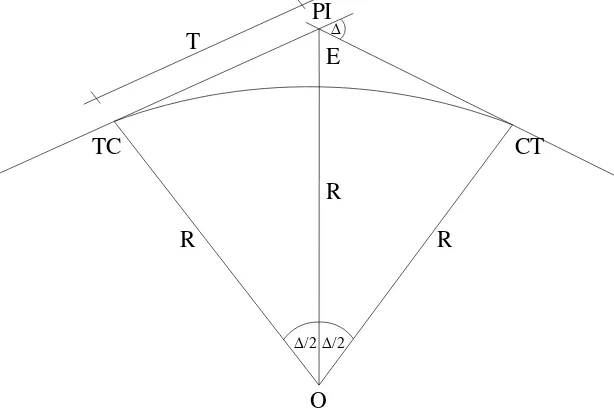

2. Bentuk – bentuk tikungan

Suatu perencanaan garis lengkung maka perlu diketahui hubungan kecepatan rencana dengan kemiringan melintang jalan (superelevasi) karena garis lengkung yang direncanakan harus dapat mengurangi gaya sentrifugal secara berangsur-angsur mulai dari nol sampai nol kembali. Bentuk tikungan dalam perencanaan tersebut adalah

Bentuk ini digunakan hanya pada tikungan dengan radius lengkung yang besar dan sudut tangen relatif kecil. Tikungan full circle

memiliki sudut tikungan yang besar dan tidak memiliki lengkung peralihan. Dalam merencanakan tikungan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Lengkung peralihan

2. Kemiringan melintang (superelevasi) 3. Pelebaran perkerasan jalan

4. Kebebasan samping

Jenis tikunganfull circle ini merupakan jenis yang paling ideal ditinjau dari segi keamanan dan kenyamanan pengendara dan kendaraannya. Namun apabila ditinjau dari penggunaan lahan dan biaya pembangunannya yang relatif terbatas, jenis tikungan ini merupakan pilihan yang sangat mahal.

Adapun batasan dimana diperbolehkan menggunakan tikungan jenis

full circle adalah sebagai berikut sesuai dengan tabel 2.10 dibawah ini:

Tabel 2.10 Jari – jari Minimum Yang Tidak Memerlukan Lengkung Peralihan

Vr (km/jam) 120 100 80 60 50 40 30 20 Rmin (m) 2500 1500 900 500 350 250 130 60

( Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No.038/T/BM/1997 )

Rumus – rumus yang digunakan pada tikungan full circle ini, yaitu : Tc = R tan ½∆ (m) ... (2.5) Ec = T tan ¼∆ (m) ... (2.6) Lc = 𝜋

180∆R (m) ... (2.7) Di mana : ∆ = Sudut tikungan atau sudut tangen (°)

Tc = Panjang tangen dari TC ke PI atau PI ke CT (m) Rc = Jari – jari lingkaran (m)

Lc = Panjang busur lingkaran (m)

Bentuk tikungan Full Circle dapat dilihat pada gambar 2.4 di bawah ini :

T

PI E

R

R R

TC CT

O

Gambar 2.4 Tikungan Full Circle

Keterangan :

∆ = Sudut tikungan atau sudut tangen (°) O = Titik pusat lingkaran

Rc = Jari-jari tikungan (m) T = Jarak TC-PI atau PI-CT

Ec = Jarak PI ke puncak busur lingkaran (m) Lc = Panjang lengkung (CT - TC), (m) PI = Titik potong antara 2 garis tangen

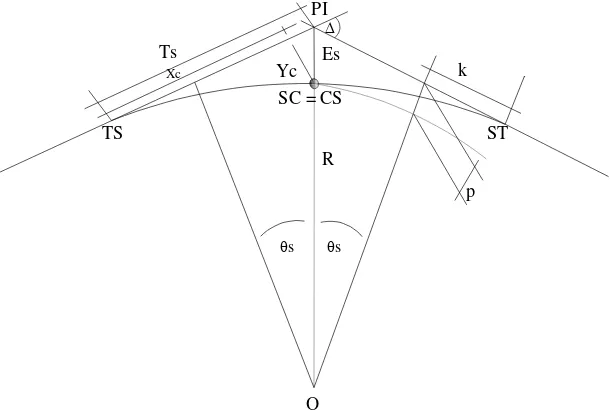

b. Tikungan Spiral – Circle – Spiral

Bentuk tikungan dari bagian lurus ke circle yang panjangnya diperhitungkan dengan melihat perubahan gaya sentrifugal dari nol sampai ada nilai gaya sentrifugal.

yang memungkinkan perubahan menikung tidak secara mendadak dan tikungan tersebut menjadi aman.

a. Lengkung Peralihan

Panjang lengkung peralihan, Ls menurut TPGJAK 1997 diambil nilai yang terbesar dari tiga persamaan di bawah ini :

1. Berdasarkan waktu tempuh maksimum ( 3 detik ), untuk melintas lengkung peralihan, maka panjang lengkung :

Ls = 𝑉 𝑅

3.6 𝑇 (m) ... (2.8) 2. Berdasarkan antisipasi gaya sentrifugal, digunakan rumus

sebagai berikut : Ls = 0.022 𝑉𝑅3

𝑅𝑐.𝐶 T – 2,272 𝑉𝑅−𝑒

𝑐 (m) ... (2.9) 3. Berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian :

Ls = 𝑉 𝑅

3.6 𝛤𝑒 𝑉𝑅 (m) ... (2.10)

Di mana :

T = Waktu tempuh (3 detik) Rc = Jari – jari busur lingkaran (m)

C = Perubahan kecepatan 0,3-1,0 m/detik

Γe = Tingkat pencapaian perubahan kelandaian melintang jalan Untuk V ≤ 70 km/jam, Γe = 0,035 m/m/dt

Untuk V ≥ 80 km/jam, Γe = 0,025 m/m/dt

b. Circle

Radius circle diambil berdasarkan kecepatan rencana dan tidak mengakibatkan kemiringan tikungan yang melebihi harga maksimum. Besar jari – jari minimum ditentukan berdasarkan rumus di bawah ini :

R = 𝑉2

Di mana : R = Jari-jari lengkung minimum (m) e = Kemiringan tikungan (%)

fm = Koefisien gesek melintang maksimum V = kecepatan rencana (Km/jam)

Adapun harga fm tiap kecepatan seperti tercantum pada tabel 2.11 di bawah ini :

Tabel 2.11 Harga fm

V 30 40 60 80 100 120

fm 0.17125 0.1650 0.1525 0,14 0,1275 0.115 ( Sumber : Geometrik jalan, Hamirhan Saodang 2010 )

Rumus – rumus yang digunakan dalam menghitung perencanaan tikungan spiral-circle-spiral ini adalah :

Ts = (R+P) tan ½∆ + k (m) ... (2.12) Es = 𝑅+𝑃

cos ½∆− 𝑅 (m) ... (2.13) Ltot = Lc + 2Ls (m) ... (2.14) Lc = ∆

360 . 2𝜋𝑅 (m) ... (2.15)

2𝜃s = 𝐿𝑠

2𝜋𝑅 ×360 (°) ... (2.16) ∆𝑐 = ∆ − 2 . 𝜃s (°) ... (2.17) p = Ys – R(1 – cos 𝜃s) (m) ... (2.18) k = Xs – R sin 𝜃s (m) ... (2.19) Ys = 𝐿𝑠2

6.𝑅 (m) ... (2.20) Xs = (1 − 𝐿𝑠2

40.𝑅2) (m) ... (2.21)

Di mana :

Xs = Absis titik SC pada garis tangen, jarak dari TS ke SC (m) Ys = Ordinat titik SC pada titik tegak lurus pada titik tangen (m) Ls = Panjang lengkung peralihan (m)

Ts = Panjang tangen (dari titik PI ke TS atau ke ST), (m) Es = Jarak dari PI ke lingkaran (m)

R = Jari-jari lingkaran (m)

p = Pergeseran tangen terhadap spiral (m) k = Absis dari p pada garis tangen spiral (m) ∆ = Sudut tikungan atau sudut tangen (°) 𝜃𝑠 = Sudut lengkung spiral (°)

Jika diperoleh Lc < 25 m, maka sebaiknya tidak digunakan untuk SCS, tetapi digunakan lengkung SS yaitu lengkung yang terdiri dari 2 lengkung peralihan. Jika p yang dihitung dengan rumus:

p = Ls2 / 24 . R < 0.25 maka digunakan tikungan jenis FC.

Bentuk tikungan spiral-circle-spiraldapat dilihat pada gambar 2.5 di bawah ini :

TS

PI

Es

TS

SC Ys CS

ST

p

Xs

k

R R

O

c s

s s

Gambar 2.5 Tikungan Spiral-Circle-Spiral

Keterangan :

Xs = Absis titik SC pada garis tangen, jarak dari TS ke SC Ys = Ordinat titik SC pada titik tegak lurus pada titik tangen Ls = Panjang lengkung peralihan

TS = Titik dari tangen ke spiral SC = Titik dari spiral ke tangen Es = Jarak dari PI ke lingkaran Rc = Jari-jari lingkaran

p = Pergeseran tangen terhadap spiral k = Absis dari p pada garis tangen spiral ∆ = Sudut tikungan atau sudut tangen 𝜃𝑠 = Sudut lengkung spiral

c. Tikungan Spiral-spiral

Bentuk spiral-spiral adalah lengkung yang hanya terdiri dari spiral-spiral saja tanpa adanya circle sehingga tidak memiliki jari-jari. Lengkung SS memiliki sudut tikungan yang relatif kecil. Jenis tikungan ini dipergunakan untuk tikungan yang tajam. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

2,5 ( Sumber : Peraturan perencanaan geometrik jalan raya, 1997)

Es

TS

O s s

R Ts

Xc

PI

k

ST

p Yc

SC = CS

Gambar 2.6 Tikungan Spiral-Spiral

Keterangan :

Es = Jarak dari PI ke busur lingkaran

Ts = Panjang tangen dari titik PI ke titik TS atau titik ST TS = Titik dari tangen ke spiral

SC = Titik dari tangen ke lingkaran Rc = Jari-jari minimum

k = Absis dari p pada garis tangen spiral p = Pergeseran tangen terhadap spiral

2.5.5 Kemiringan Melintang

kerusakan konstruksi perkerasan dapat dihindari. Besarnya kemiringan melintang berkisar antara 2% - 4%.

2.5.6 Superelevasi

Penggambaran superelevasi dilakukan untuk mengetahui kemiringan jalan pada bagian tertentu yang berfungsi untuk mempermudah dalam pekerjaan atau pelaksanaan di lapangan. Superelevasi dicapai secara bertahap dari kemiringan normal (en) pada jalan yang lurus sampai kemiringan penuh (superelevasi) pada bagian lengkung.

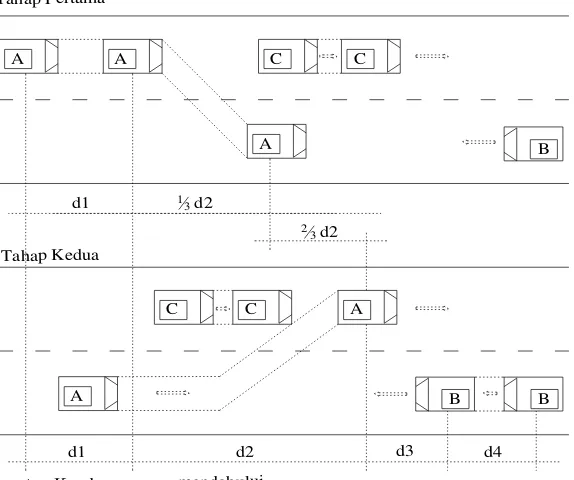

Pada tikungan Full Circle (FC) karena lengkung hanya berbentuk busur lingkaran saja, maka pencapaian superelevasi dilakukan sebagian pada jalan lurus dan sebagian lagi pada bagian lengkung. Karena bagian lengkung peralihan itu sendiri tidak ada, maka panjang daerah pencapaian kemiringan disebut sebagai panjang peralihan fiktif (Ls’). Bina Marga menempatkan ¾ Ls’ dibagian lurus (kiri TC atau kanan CT) dan ¼ Ls’ ditempatkan di bagian lengkung (kanan TC atau kiri CT). Sedangkan

AASHTO menempatkan 2/3 Ls’ di bagian lurus (kiri TC atau kanan CT) dan 1/3 Ls’ ditempatkan di bagian lengkung (kanan TC atau kiri CT).

Pada tikungan SCS, pencapaian superelevasi dilakukan secara linier mulai dari bentuk normal pada bagian lurus sampai bentuk superelevasi penuh pada bagian akhir lengkung peralihan SC. Pada tikungan SS, pencapaian superelevasi seluruhnya dilakukan pada bagian spiral. Superelevasi tidak diperlukan jika jari-jari (R) cukup besar untuk itu cukup lereng luar diputar sebesar lereng normal (LP) atau bahkan tetap dipertahankan sebesar lereng normal (LN). Untuk nilai panjang lengkung peralihan minimum dan superelevasi dapat dilihat pada tabel 2.13 di bawah ini :

D (°) R (m)

V = 50 km/jam

V = 60km/jam

V = 70 km/jam

V = 80 km/jam

V = 90 km/jam e Ls e Ls e Ls e Ls e Ls 0,250 5730 LN 45 LN 50 LN 60 LN 70 LN 75 0,500 2865 LN 45 LN 50 LP 60 LP 70 LP 75 0,750 1910 LN 45 LP 50 LP 60 0,020 70 0,025 75

1,000 1432 LP 45 LP 50 0,021 60 0,027 70 0,033 75 1,250 1146 LP 45 LP 50 0,025 60 0,033 70 0,040 75 1,500 955 LP 45 0,023 50 0,030 60 0,038 70 0,047 75 1,750 819 LP 45 0,026 50 0,035 60 0,044 70 0,054 75 2,000 716 LP 45 0,029 50 0,039 60 0,049 70 0,060 75 2,500 573 0,026 45 0,036 50 0,047 60 0,059 70 0,072 75 3,000 477 0,030 45 0,042 50 0,055 60 0,068 70 0,081 75

3,500 409 0,035 45 0,048 50 0,062 60 0,076 70 0,089 75

4,000 358 0,039 45 0,054 50 0,068 60 0,082 70 0,095 75 4,500 318 0,043 45 0,059 50 0,074 60 0,088 70 0,099 75 5,000 286 0,048 45 0,064 50 0,079 60 0,093 70 0,100 75 6,000 239 0,055 45 0,073 50 0,088 60 0,098 70 Dmaks =

5,12 7,000 205 0,062 45 0,080 50 0,094 60 Dmaks =

8,000 179 0,068 45 0,086 50 0,098 60 9,000 159 0,074 45 0,091 60 0,099 60 10,000 143 0,079 45 0,095 60 Dmaks =

9,12 11,000 130 0,083 45 0,098 60

12,000 119 0,087 45 0,100 60 13,000 110 0,091 50 Dmaks =

12,79 14,000 102 0,093 50

15,000 95 0,096 50 16,000 90 0,097 50 17,000 84 0,099 60 18,000 80 0,099 60 19,000 75 Dmaks =

18,85

(Sumber : Dasar-dasar Perencanaan Geometrik Jalan, Nova)

Superelevasi tikungan Full Circle dapat dilihat pada gambar 2.7 di bawah

ini :

Gambar 2.7 Superelevasi Tikungan Full Circle

Superelevasi tikungan Spiral-Circle-Spiral dapat dilihat pada gambar 2.8

di bawah ini:

Superelevasi tikungan Spiral-Spiral dapat dilihat pada gambar 2.9 di

bawah ini :

Gambar 2.9 Superelevasi Tikungan Spiral-Spiral

Keterangan :

Potongan I, kemiringan permukaan perkerasan jalan bersifat normal, yaitu

Keterangan :

1. Potongan II, pada kondisi ini, bagian sisi luar sudah bergerak keatas dari posisi awal seperti pada potongan I menjadi rata (datar) dengan kemiringan sebesar 0%.Dengan demikian bentuk permukaan jalan menjadi rata sebelah.

2. Potongan III, bagian sisi luar tikungan terus bergerak keatas sehingga akhirnya segaris (satu kemiringan) dengan sisi dalam. Besarnya kemiringan tersebut menjadi sebesar kemiringan normal. 3. Potongan IV, baik sisi luar maupun sisi dalam tikungan sama-sama

kembali kebentuk potongan III selanjutnya ke potongan II dan akhirnya kembali lagi kebentuk potongan I, yakni bentuk normal. 2.5.7 Perlebaran Perkerasan Jalan Pada Tikungan

Pelebaran perkerasan pada tikungan direncanakan untuk menghindari kendaraan yang bergerak dari jalan lurus menuju ke tikungan tidak mengalami off tracking (keluar jalur) tepatnya lintasan roda belakang pada saat membelok.

Pelebaran pada tikungan dimaksudkan untk mempertahankan konsistensi geometrik jalan agar kondisi operasional lalu lintas di tikungan sama dengan dibagian lurus. Pada jalan dua lajur sebaiknya terdapat pelebaran jalan, terutama pada tikungan tajam karena hal-hal sebagai berikut:

1. Kecenderugan pengemudi terlempar keluar dari tepi perkerasan.

2. Meningkatkan lebar efektif kendaraan karena ban depan dan belakang tidak melintasi satu garis.

3. Pertambahan lebar karena posisi kendaraan yang miring terhadap as jalan.

Pelebaran jalan ditikungan menurut Bina Marga mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Kesulitan pengemudi untuk menempatkan kendaraan tetap pada lajurnya.

2. Penambahan lebar (ruang) lajur yang dipakai saat kendaraan melakukan gerakan melingkar. Dalam segala hal pelebaran di tikungan harus memenuhi gerak berputar kendaraan rencana sedemikian sehingga proyeksi kendaraan tetap pada lajurnya.

3. Pelebaran di tikungan ditentukan oleh radius belok kendaraan rencana. Adapun rumus-rumus yang digunakan untuk perhitungan pelebaran jalan pada tikungan menurut buku dasar-dasar geometrik jalan (Silvia Sukirman) sebagai berikut :

Di mana : B = Lebar perkerasan yang ditempati satu kendaraan di tikungan pada lajur sebelah dalam (m)

Rc = Radius lengkung untuk lintasan luar roda depan

Di mana nilai radius lengkung untuk lintasan luar roda depan (Rc) dapat dicari dengan menggunakan rumus dibawah ini :

Rc = R −¼ Bn + ½ b (m) ... (2.30) Di mana : R = Jari-jari busur lingkaran pada tikungan (m)

Bn = Lebar total perkerasan pada bagian lurus (m) b = Lebar kendaraan rencana (m)

Bt = n (B + C) + Z (m) ... (2.31) Di mana : n = Jumlah jalur lalu lintas

B = Lebar perkerasan yang ditempati satu kendaraan di tikungan pada lajur sebelah dalam (m)

C = Lebar kebebasan samping di kiri dan kanan kendaraan 1,0 m

Z = Lebar tambahan akibat kesukaran mengemudi di tikungan (m)

Adapun rumus untuk menghitung tambahan lebar perkerasan di tikungan sebagai berikut :

∆𝑏 = 𝐵𝑡 − 𝐵𝑛 (m) ... (2.32) Z = 0,015 𝑉

√𝑅 (m) ... (2.33) Di mana : ∆𝑏 = Tambahan lebar perkerasan di tikungan (m)

Bn = Lebar total perkerasan pada bagian lurus (m) V = Kecepatan rencana (Km/jam)

R = Jari-jari tikungan

2.5.8 Jarak Pandang

dapat melakukan sesuatu (antsipasi) untuk menghindari bahaya tersebut dengan aman.

Banyaknya penghalang-penghalang yang mungkin terjadi dan sifat-sifat yang berbeda dari masing-masing penghalang mengakibatkan sebaiknya setiap faktor yang menimbulkan halangan tesebut ditinjau sendiri-sendiri.

Syarat jarak pandang yang diperlukan dalam perencanaan jalan raya ditunjukan untuk mendapatkan keamanan yang setinggi-tingginya bagi lalu lintas. Adapun jarak-jarak pandang tersebut adalah :

a. Jarak Pandang Henti

Jarak pandang henti adalah jarak pandang minimum yang diperlukan pengemudi untuk menghentikan kendaraan yang sedang berjalan setelah melihat adanya rintangan pada jalur yang dilaluinya.

Jarak pandang henti diformulasikan dengan berdasar asumsi : tinggi mata pengemudi 105 cm dan tinggi halangan 15 cm diatas permukaan jalan. Jarak pandang henti (Jh) dalam satuan meter untuk jalan datar dapat dihitung dengan rumus :

Jh = 0,694 Vr + 0,004 𝑉𝑟²

𝑓𝑝 ... (2.34) Di mana :

Vr = Kecepatan rencana (Km/jam)

fp = Koefisien gesek memanjang perkerasan jalan aspal, ditetapkan 0,35 – 0,55

Rumus untuk menghitung jalan dengan kelandaian tertentu adalah sebagai berikut :

Jh = 0,694 Vr + 0,004 𝑉𝑟2

𝑓𝑝 ± 𝐿 ... (2.35) Di mana :

Jh = Jarak pandang henti (m) Vr = Kecepatan rencana (Km/jam)

L = Landai jalan dalam (%) dibagi 100

Nilai jarak pandang henti (Jh) minimum dapat dilihat berdasarkan nilai Vr pada tabel 2.14 dibawah ini :

Tabel 2.14 Jarak Pandang Henti Minimum

Vr (Km/jam) 120 100 80 60 50 40 30 20

Jh minimum

(m) 250 175 120 75 55 40 27 16

(Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No.038/T/BM/1997)

b. Jarak pandang mendahului (Jd)

Jarak pandang mendahului adalah jarak yang memungkinkan suatu kendaraan mendahului kendaraan lain didepannya dengan aman sampai kendaraan tersebut kembali ke lajur semula. Jarak pandang mendahului diukur berdasarkan asumsi bahwa tinggi mata pengemudi adlah 105 cm dan tinggi halangan 105 cm. Jarak pandang mendahului sesuai dengan Vr dapat dilihat pada tabel 2.15 dibawah ini :

Tabel 2.15 Jarak Pandang Mendahului Berdasarkan Vr

Vr (Km/jam) 120 100 80 60 50 40 30 20

Jd (m) 800 670 550 350 250 200 150 100 (Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No.038/T/BM/1997)

Jarak pandang mendahului (Jd), dalam satuan meter ditentukan sebegai berikut :

Jd= d1 + d2 + d3 + d4 ... (2.36) Dimana :

d1 = jarak yang ditempuh selama waktu tanggap (m)

d2 = jarak yang ditempuh selama mendahului sampai dengan kembali ke lajur semula (m)

d4 =jarak yang ditempuh oleh kendaraan yang datang dari arah berlawanan (m)

Adapun rumusan estimasi d1, d2, d3, dan d4adalah sebagai berikut : d1 = 0,278 T1{𝑉𝑟 − 𝑚 + 𝑎 . 𝑇1

2 } ... (2.37) d2 = 0,278 . Vr . T2 ... (2.38) d3 = antara 30 – 100 m

d4= 2/3 d2 ... (2.39)

Di mana :

T1 = Waktu dalam (detik), ( 2,12 + 0,026 Vr)

T2 = Waktu kendaraan di jalur lawan (detik), (6,65 + 0,048 Vr) a = Percepatan rata-rata (km/jam/detik), (2,056 + 0,0036 Vr)

m = Perbedaaan kecepatan dari kendaraan yang mendahului dan kendaraan yang didahului (biasanya diambil 10 – 15 km/jam) Berikut adalah gambar 2.10 jarak pandang mendahului di bawah ini :

A

Tahap Kedua

A C C

A B

C

A

C A

B Tahap Pertama

B d1

d1 d3 d4

2 3 d2 1

3 d2

d2 A = Kendaraan yang mendahului

B = Kendaraan yang berlawanan arah C = Kendaraan yang didahului kendaraan A

2.5.9 Kebebasan samping pandang tikungan

Sesuai dengan panjang jarak pandangan yang dibutuhkan baik jarak pandangan henti maupun jarak pandangan menyiap, maka pada tikungan perlu diadakan jarak kebebasan samping.Jarak kebebasan samping ini merupakan jarak yang diukur dari suatu as jalan ke suatu penghalang pandangan, misalnya bangunan, kaki bukit, pohon dan hutan.

Apabila kondisi medan mengijinkan, maka penerapan kebebasan samping sangat membantu meningkatkan keamanan dan kenyamanan kendaraan yang melintasi tikungan tersebut. Akan tetapi apabila kondisi medan sudah tidak mengijinkan, kebebasan samping boleh ditiadakan dengan syarat diganti dengan pemasangan rambu-rambu peringatan sehubungan dengan kecepatan yang diijinkan.

Daerah bebas samping di tikungan adalah ruang untuk menjamin kebebasan pandang di tikungan sehingga Jh dipenuhi.Daerah bebas samping dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pandangan di tikungan dengan membebaskan objek-objek penghalang sejauh E (m), yang diukur dari garis tengah lajur dalam sampai ke objek penghalang pandangan sehingga memenuhi persyaratan Jh.

Daerah bebas samping di tikungan dihitung berdasarkan rumus-rumus sebagai berikut :

a. Jika Jh < Lt

E = R´(1 − cos28,65 𝐽ℎ

𝑅′ ) (m) ... (2.40)

Di mana :

20

(Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No.038/T/BM/1997) b. Jika Jh > Lt

200

(Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No.038/T/BM/1997)

2.6 Alinyemen Vertikal

Alinyemen vertikal adalah perpotongan bidang vertikal dengan bidang permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan 2 lajur 2 arah atau melalui tepi masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median.

Muka jalan sebaiknya diletakkan sedikit diatas muka tanah asli sehigga memudahkan dalam pembuatan drainase jalannya, terutama di daerah yang datar. Pada daerah yang seringkali di landa banjir sebaiknya penampang memanjang jalan diletakkan diatas elevasi muka banjir. Di daerah perbukitan atau pergunungan di usahakan banyaknya pekerjaan galian seimbang dengan pekerjaan timbunan, sehingga secara keseluruhan biaya yang dibutuhkan tetap dapat dipertanggung jawabkan.

Perlu pula diperhatikan bahwa alinyemen vertikal yang direncanakan itu akan berlaku untuk masa panjang, sehingga sebaiknya alinyemen vertikal yang dipilih tersebut dapat dengan mudah mengikuti perkembangan lingkungan.

Alinyemen vertikal disebut juga penampang memanjang jalan yang terdiri dari garis-garis lurus dan garis-garis lengkung. Garis lurus tersebut dapat datar, mendaki, menurun, dan biasa disebut landai dengan dinyatakan persen.

2.6.1 Kelandaian Minimum

Lereng melintang jalan hanya cukup untuk mengalirkan air hujan yang jatuh di badan jalan, sedangkan untuk membuat kemiringan dasar saluran samping, yang berfungsi membuang air permukaan sepanjang jalan diperlukan suatu kelandaian minimum.Dalam menentukan landai minimum ini terdapat dua tinjauan, yaitu :

1. Kepentingan lalu lintas, yang ideal 0%

2. Kepentingan drainase, yang ideal jalan berlandai

Dari tinjauan tersebut, maka dalam perencanaan alinyemen vertikal sangat dianjurkan :

• Landai datar, untuk jalan di atas timbunan tanpa kerb.

• Landai 0,15%, untuk jalan di atas timbunan, medan datar dengan kerb.

• Landai min 0,3 - 0,5%, untuk jalan pada daerah galian dengan kerb.

Kelandaian maksimum yang ditetapkan untuk berbagai variasi kecepatan rencana dimaksudkan agar kendaraan dapat bergerak terus tanpa kehilangan kecepatan yang berarti. Kelandaian maksimum hanya digunakan bila pertimbangan biaya pembangunan sangat memaksa dan hanya untuk jarak pendek. Untuk nilai kelandaian maksimum dapat dilihat pada tabel 2.18 di bawah ini :

Tabel 2.18 Landai Maksimum

Vr (km/jam) 120 110 100 80 60 50 40 < 40 Kelandaian

Maksimum (%) 3 3 4 5 8 9 10 10

(Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No.038/T/BM/1997)

2.6.3 Panjang kritis suatu kelandaian

Panjang kritis landai adalah panjang kelandaian yang mengakibatkan pengurangan kecepatan kendaraan tidak lebih dari separuh kecepatan rencananya. Lama perjalanan pada panjang kritis tidak lebih dari 1 menit. Tabel panjang kritis dapat dilihat pada tabel 2.19 di bawah ini :

Tabel 2.19 Panjang Kritis Kecepatan pada awal

tanjakan (km/jam)

Kelandaian (%)

4 5 6 7 8 9 10

80 630 460 360 270 230 230 200

60 320 210 160 120 110 90 80

(Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No.038/T/BM/1997) 2.6.4 Lengkung Vertikal

+g1%

PPV

Ev

-g2%

PLV

PTV

y'

x

Lv/2

LV

Gambar 2.11 Lengkung Vertikal

Kelandaian menaik diberi tanda (+) dan kelandaian menurun diberi tanda (-). Ketentuan pendakian atau penurunan ditinjau dari kiri ke kanan. Dari gambar diatas, besarnya defleksi (y´) antara garis kemiringan (tangen) dan garis lengkung dapat dihitung dengan rumus :

y´ = (𝑔2 − 𝑔1)

200 . 𝐿𝑣 𝑥2 (m) ... (2.42) Di mana :

x = Jarak horizontal sari titik PLV ke titik yang ditinjau (m)

y´ = Besarnya penyimpangan (jarak vertikal) antara garis kemiringan dengan lengkungan (m)

g1, g2 = Besar kelandaian (kenaikan/penurunan), (%) Lv = Panjang lengkung vertikal (m)

Untuk x = ½ Lv, maka y´ = Ev dirumuskan sebagai berikut : Ev = (𝑔2 − 𝑔1)𝐿𝑣

800 ... (2.43)

Lengkung vertikal terbagi menjadi 2 macam, yaitu : a. Lengkung vertikal cembung

+ g1

+ g2

- g2 + g1

- g1

- g2

Gambar 2.12 Alinyemen Vertikal Cembung

Untuk menentukan panjang lengkung vertikal cembung (Lv) dapat juga ditentukan berdasarkan grafik pada gambar 2.13 (untuk jarak pandang henti) dan grafik pada gambar 2.14 (untuk jarak pandang menyiap) di bawah ini :

b. Lengkung vertikal cekung

Lengkung vertikal cekung adlah lengkung diman titik perpotongan antaran kedua tangen berada di bawah permukaan jalan. Gambar lengkung vertikal cekung dapat dilihat pada gambar 2.15 di bawah ini :

- g1

+ g2

- g1

- g2

+ g1

+ g2

Gambar 2.15 Alinyemen Vertikal Cekung

Gambar 2.16 Grafik Panjang Lengkung Vertikal Cekung 2.7 Perencanaan Galian dan Timbunan

Dalam merencanakan suatu ruas jalan raya diusahakan agar pada pekerjaan tanah dasar volume galian seimbang dengan volume timbunan. Hal ini bertujuan agar jumlah kebutuhan tanah timbunan dapat dipenuhi oleh tanah dari hasil galian yang ada dilokasi tersebut.Namun perlu diingat bahwa asumsi demikian hanya berlaku apabila kualitas tanahnya memenuhi kriteria yang disyaratkan.

1. Penentuan jarak patok (stationing), sehingga diperoleh panjang horizontal jalan dari alinemen horizontal.

2. Penggambaran profil memanjang (alinyemen vertikal) yang memperlihatkan perbedaan elevasi muka tanah asli dengan muka perkerasan yang direncanakan.

3. Penggambaran profil melintang (cross section) pada setiap titik stationing, sehingga memungkinkan untuk menghitung luas bagian galian ataupun timbunan yang ada pada potongan tersebut. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu planimetri.

4. Penghitungan volume galian dan timbunan, yaitu dengan mengalikan luas rata-rata dari penampang galian atau timbunan dengan jarak antar stationing tersebut.

2.8 Perencanaan Tebal Perkerasan

Perkerasan jalan adalah lapisan atas badan jalan yang menggunakan bahan – bahan khusus yang secara konstruktif lebih baik dari pada tanah dasar. Perkerasan berfungsi memberikan pelayanan optimal kepada sarana transportasi.

Secara umum perkerasan jalan mempunyai persyaratan yaitu kuat, awet, kedap air, rata, tidak licin, murah, dan mudah dikerjakan. Oleh karena itu bahan perkerasan jalan yang paling cocok adalah pasir, kerikil, batu dan bahan pengikat (aspal atau semen).

Berdasarkan suatu bahan pengikat, lapisan perkerasan jalan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :

1. Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)

Perkerasan kaku yaitu perkerasan yang menggunakan bahan campuran beton.

2. Perkerasan Lentur (Flexibel Pavement)

3. Perkerasan Komposit (Composite Pavement)

Perkerasan komposit yaitu perkerasan dengan memakai dua bahan, dengan maksud menggabungkan dua bahan yang berbeda yaitu aspal dan beton.

2.8.1 Jenis dan Fungsi Konstruksi Perkerasan Lentur

Konstruksi perkerasan terdiri dari lapisan-lapisan yang diletakkan di atas permukaan tanah dasar yang telah dipadatkan. Gambar lapisan perkerasan lentur dapat dilihat pada gambar 2.17 di bawah ini :

Lapisan AC-WC

Lapisan AC-BC

Lapisan AC-Base

Agregat Kelas "A"

Agregat Kelas "B"

Tanah Dasar

D1

D2

D3

D4

D5

Gambar 2.17 Lapisan Perkerasan Lentur

a. Lapisan Permukaan (Surface Course)

lapisan permukaan. Fungsi dari lapisan permukaan ini adalah sebagai berikut :

1. Lapis perkerasan penahan roda, yang mempunyai stabilitas tinggi untuk menahan roda selama masa pelayanan.

2. Lapis kedap air, air hujan yang jatuh di atasnya tidak meresap kelapisan bawahnya dan melemahkan lapisan-lapisan tersebut. 3. Lapis aus, lapisan ulang yang langsung menderita gesekan akibat

roda kendaraan.

4. Lapisan-lapisan yang menyebabkan beban ke lapisan di bawahnya sehingga dapat dipikul oleh lapisan lain dengan daya dukung yang lebih jelek.

Untuk memenuhi fungsi di atas, pada umumnya lapisan permukaan dibuat dengan menggunakan bahan pengikat aspal sehingga menghasilkan lapisan yang kedap air dengan stabilitas yang tinggi dan daya tahan yang lama.

b. Lapisan Pondasi Atas (Base Course)

Lapisan pondasi atas merupakan lapisan utama dalam menyebabkan beban badan, perkerasan umumnya terdiri dari batu pecah (kerikil) yang tercantum dengan batuan pasir lempung dengan stabilitas semen, kapur, dan bitumen. Adapun fungsi dari lapisan pondasi atas adalah :

1. Sebagai perletakkan terhadap lapisan permukaan. 2. Melindungi lapisan di bawahnya dari pengaruh luar. 3. Untuk menerima beban terusan dari lapisan permukaan. 4. Lapisan peresapan untuk lapisan pondasi bawah.

c. Lapisan Pondasi Bawah (Sub Base Course)

1. Sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk mendukung dan menyebarkan beban roda.

2. Mencapai efisiensi penggunaan material yang relatif murah agar lapisan – lapisan di atasnya dapat dikurangi tebalnya (penghematan biaya konstruksi).

3. Untuk mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapisan pondasi. 4. Sebagai lapisan pertama agar pelaksanaan dapat berjalan dengan

lancar.

d. Lapisan Tanah Dasar (Subgrade)

Lapisan tanah dasar adalah permukaan tanah semula atau permukaan tanah galian atau permukaan tanah timbunan yang dipadatkan dan merupakan pemukaan dasar untuk perletakkan bagian-bagian perkerasan lainnya. Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan tergantung dari sifat-sifat daya dukung tanah dasar. Persoalan yang menyangkut tanah dasar adalah sebagai berikut :

1. Perubahan bentuk tetap ( deformasi permanent ) dari maacam tanah tertentu akibat beben lalulintas.

2. Sifat kembang susut dari tanah tertentu akibat perubahan kadar air. 3. Daya dukung tanah yang tidak merata, sukar ditentukan secara pasti

ragam tanah yang sangat berbeda sifat dan kelembabannya. 4. Lendutan atau lendutan balik.

2.8.2 Kriteria Perancangan

1. Jumlah lajur dan lebar lajur rancana

Tabel 2.20 Jumlah Lajur Berdasarkan Lebar Perkerasan Lebar Perkerasan (L) Jumlah Lajur (m)

L < 4,5 m

2. Distribusi kendaraan per lajur rencana

Distribusi kendaraan ringan dan berat yang lewat pada lajur rencana dan arah. Distribusi kendaraan ringan dan berat yang lewat pada lajur rencana dipengaruhi oleh volume lalu lintas, sehingga untuk menetapkannya diperlukan survey. Namun demikian koefisien distribusi kendaraan ditentukan dari tabel 2.21 sebagai berikut :

Tabel 2.21 Koefisien Distribusi Kendaraan Per Lajur Rencana (DL) Jumlah Lajur Kendaraan Ringan Kendaraan Berat

1 arah 2 arah 1 arah 2 arah

3. Tingkat Kepercayaan (Reliabilitas)

Tabel 2.22 Tingkat Reabilitas untuk Bermacam-macam Klasifikasi Jalan

Klasifikasi Jalan Rekomendasi Tingkat Reliabilitas Perkotaan Antar Kota Bebas hambatan 85,0 – 99,9 80 – 99,0

Arteri 80 – 99 75 – 95

Kolektor 80 – 95 75 – 95

Beberapa konsep reliabilitas harus memperhatikan langkah – langkah berikut :

• Definisikan klasifikasi fungsional jalan dan tentukan apakah merupakan jalan perkotaan atau jalan antar kota.

• Pilih tingkat reliabilitas dari rentang yang diberikan pada tabel 2.23.

• Pilih deviasi standar (So) yang harus mewakili kondisi setempat, rentang nilai So adalah 0,35 – 0,45.

4. Drainase

Salah satu tujuan utama dari perancangan perkerasan jalan adalah agar lapisan pondasi, pondasi bawah, dan tanah dasar terhindar dari pengaruh air, namun selama umur pelayanan masuknya air pada perkerasan sulit untuk dihindari.

Kualitas drainase menurut AASHTO 1993 adalah berdasarkan pada metoda time-to-drain. Time-to-drain adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem perkerasan untuk mengalirkan air dari keadaan jenuh sampai pada derajat kejenuhan 50%. Nilai dari time-to-drain ditentukan dengan persamaan di bawah ini :

t = T50× Md× 24 ... (2.44) Di mana :

t = time-to-drain

T50 = time factor

Md = faktor yang berhubungan dengan porositas efektif, permeabilitas, resultan panjang serta tabel lapisan drainase

Untuk menghitug faktor kemiringan (Slope factor, S1) dengan persamaan berikut :

S1 = 𝐿𝑅 × 𝑆𝑅

𝐻 ... (2.45)

Di mana :

LR = W (1 + (S/Sx) 2) ½ SR = (S2 + Sx2)½

H = Tebal lapisan permeabel (ft)

Nilai Md pada persamaan 2.44 dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :

Md = 𝑛𝑒 .

𝐿𝑅2

𝐾 . 𝐻 ... (2.46) Di mana :

k = Permeabilitas lapisan drainase dalam feet/hari sesua persamaan 2.47

LR = Resultan panjang (feet) H = Tebal lapisan permeabel (ft)

k = 6,214 × 105× 𝐷101,478×𝑛6,654

𝑃2000,597 ... (2.47)

Di mana :

k = Permeabilitas lapisan drainase dalam feet/hari

P200 = Ukuran efektif atau ukuran butir agregat 10% berat lolos saringan n = Porositas material (tanpa satuan), nilai rasio dari volume relatif

dan total volume

Persamaan untuk menentukan koefisien drainase yang akan digunakan, mencakup sebagai berikut :

a. Menghitung porositas material n = 1 − ( 𝛾𝑑

62,4 . 𝐺) (2.48) Di mana :

n = Porositas material (tanpa satuan), nilai rasio dari volume relatif dan total volume

𝛾𝑑 = Kepadatan kering dalam Lb/ft3

G = Berat jenis bulk (curah), biasanya 2,5 – 2,7

b. Menghitung resultan kemiringan (Slove Resultant)

SR = (S2 + Sx2)½ ... (2.49) Di mana :

SR = Resultan kemiringan (%)

S = Kemiringan memanjang lapisan drainase (%) Sx = Kemiringan melintang lapisan drainase (%)

c. Menghitung resultan panjang (Length Resultant)

Di mana :

LR = Resultan panjang (feet) W = Lebar lapisan drainase (feet)

S = Kemiringan memanjang lapisan drainase (%) Sx = Kemiringan melintang lapisan drainase (%)

Koefisien drainase untuk mengakomodasi definisi kualitas drainase dan kualitas drainase yang memiliki perkerasan jalan dapat dilihat pada tabel 2.24 dan tabel 2.25 di bawah ini :

Tabel 2.24 Definisi Kualitas Drainase

Kualitas Drainase Air hilang dalam Baik sekali

Air tidak akan mengalir

Tabel 2.25 Koefisien Drainase (m) untuk Memodifikasi Koefisien Kekuatan Relatif Material Untreated Base dan Subbase

Kualitas Drainase

Persen waktu struktur perkerasan dipengaruhi oleh kadar air yang mendekati jenuh

< 1% 1 – 5% 5 – 25% > 25%

5. Kinerja Perkerasan

Pada metoda ini tingkat pelayanan perkerasan dinyatakan dengan

diperoleh berdasarkan hasil pengukuran ketidakrataan (Roughness) dan keausan (alur, retak, dan tambalan). Untuk keperluan perancangan, diperlukan penetuan indeks pelayanan awal dan indeks pelayanan akhir. Indeks pelayanan awal (IPo) diperoleh berdasarkan perkiraan penggunaan jalan terhadap kondisi perkerasan yang selesai dibangun dapat dilihat pada tabel 2.27. Indeks pelayanan akhir (IPt) merupakan tingkat pelayanan terendah yang masih dapat diterima sebelum perkerasan perlu diperkuat. Untuk jalan utama, indeks pelayanan akhir digunakan minimum 2,5 sedangkan untuk jalan yang kelasnya lebih rendah dapat digunakan 2,0 dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.26 Indeks Perkerasan Lentur Pada Akhir Umur Rencana (IPt) Klasifikasi Jalan Indeks Pelayanan Perkerasan Lentur Pada Akhir

Umur Rencana (IPt) Bebas hambatan

Kolektor Arteri Jalan hancur

≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,0 1,50

Tabel 2.27 Indeks Pelayanan Pada Awal Umur Rencana (IPo)

Klasifikasi Jalan IPo

Lapis Beton Aspal (Laston/AC) dan Lapis

Beton Aspal Modifikasi (AC-Mod) ≥ 4,0

Lapis Tipis Beton Aspal (Lataston/HRS) ≥ 4,0

2.8.3 Metode Perencanaan Tebal Perkerasan

a. Metode AASHTO

Metode ini dikembangkan berdasarkan pengujian skala penuh yang dilakukan oleh AASHO (American Association Of State Highway Official) yang sekarang bernama AASHTO (American Association Of State Highway and Transportation Official).

b. Metode Asphalt Institute

Pada prinsipnya perencanaan perkerasan dengan metode ini terlebih dahulu harus ditentukan Initial Traffic Number (ITN) kemudian dihitung Design Traffic Number (DTN), selanjutnya akan diperoleh ketebalan perkerasan yang akan direncanakan.

c. Metode Bina Marga

Metode ini dapat dilihat pada buku petunjuk perencanaan tebal perkerasan jalan raya dengan metode analisa komponen, SKBI – 2.3.26.1987 UDC : 625.73(02).

2.8.4 Prosedur Perencanaan Tebal Perkerasan a. Koefisien kekuatan relatif (a)

Tabel 2.28 Koefisien Kekuatan Relatif (a)

SubBase)

- CTRSB

(Cement

Treated

Recycling

SubBase)

4.270 619 30 0,1

60

- Tanah

semen 4.000 580 24

(4) 0,1

45 - Tanah

kapur 3.900 566 20

(4) 0,1

40 - Agregat

kelas A 200 29 90

0,1 35

3. Lapis pondasi bawah

- Agregat

kelas B 125 18 60

0,1 25 - Agregat

kelas C 103 15 35

0,1 12

- Konstruksi Telford

- Pemadatan

mekanis 52

- Pemadatan

manual 32

0.0 74

- Material pilihan

(Selected

Material)

84 12 10 0,0

80

Keterangan :

1. Campuran beraspal panas yang menggunakan bahan pengikat aspal modifikasi atau modified asphalt (seperti aspal polimer, aspal yang di modifikasi asbuton, multigrade, aspal pen 40 dan aspal pen 60 dengan aditif campuran seperti asbuton butir) termasuk asbuton campuran panas.

2. Diameter benda uji 6 inchi.

3. Kuat tekan beton untuk umur 28 hari.

4. Kuat tekan bebas umur 7 hari dan diameter 7 cm.

5. Pengujian modulus elastisitas menggunakan UMATTA pada temperatur 25℃, beban 2500 N.

b. Pemilihan tipe lapisan beraspal

Tipe lapisan beraspal yang digunakan sebaiknya sesuai dengan kondisi jalan yang akan ditingkatkan, yaitu sesuai dengan lalu lintas rencana serta kecepatan kendaraan pada tabel 2.29 di bawah ini :

Tabel 2.29 Pemilihan Tipe Lapisan Beraspal Berdasarkan Lalu Lintas Rencana dan Kecepatan Kendaraan

Lalu Lintas Rencana

(Juta)

Tipe Lapisan Beraspal Kecepatan Kendaraan

20-70 km/jam

0,3-1,0 Lapis tipis beton aspal (Lataston/HRS)

Lapis tipis beton aspal (Lataston/HRS) 10-30 Lapis Beton Aspal

(Laston/AC)

Lapis Beton Aspal (Laston/AC)

≥ 30

Lapis Beton Aus Modifikasi (Laston

Mod/AC-Mod)

Lapis Beton Aspal (Laston/AC)

c. Ketebalan Minimum Lapisan Perkerasan

Pada saat menentukan tebal tipis perkerasan, perlu dipertimbangkan keefektifannya dari segi biaya, pelaksanaan konstruksi, dan batasan pemeliharaan untuk menghindari kemungkinan dihasilkannya perencangan yang tebal praktis. Pada tabel 2.24 disajikan tebal minimum untuk lapis permukaan, lapis pondasi dan lapis pondasi bawah.

Tabel 2.30 Tebal Minimum Lapisan Perkerasan Jenis Bahan Tebal Minimum

(inchi) (cm) 1. Lapis permukaan

Laston modifikasi

- Lapis aus modifikasi 1,6 4,0

- Lapis antara modifikasi 2,4 6,0

Laston

- Lapis aus 1,6 4,0

- Lapis antara 2,4 6,0

Lataston

- Lapis aus 1,2 3,0

2. Lapis pondasi

- Lapis pondasi lataston 1,4 3,5

- Lapis pondasi LAPEN 2,5 6,5

- CMRFB (Cold Mix Recycling Foam Bitumen) 6,0 15,0 - Beton padat giling (BPG/RCC) 6,0 15,0 - CTB (Cement Treated Base) 6,0 15,0 - CTRB (Cement Treated Recycling Base) 6,0 15,0 - CTSB (Cement Treated SubBase) 6,0 15,0 - CTRSB (Cement Treated Recycling SubBase) 6,0 15,0

- Tanah semen 6,0 15,0

- Tanah kapur 6,0 15,0

- Agregat kelas A 4,0 10,0

3. Lapis pondasi bawah

- Agregat kelas B 6,0 15,0

- Agregat kelas C 6,0 15,0

- Konstruksi telford 6,0 15,0

- Material pilihan (Selected Material) 6,0 15,0

d. Persamaan dasar

Untuk suatu kondisi tertentu, penentuan nilai struktur perkerasan lentur (Indeks Tebal Perkerasan, SN) dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan :

Log (W18)= ZR + So + 9,36 × log(𝑆𝑁 + 1) − 0,20 + log(

∆𝐼𝑃 𝐼𝑃𝑜−𝐼𝑃𝑡)

0,40+ (𝑆𝑁+1)5,191094 +

2,32 × log10(𝑀𝑅) − 8,07 ... (2.51) Di mana :

W18 = Volume lalu lintas selama umur rencana

ZR = Deviasi normal standar sebagai fungsi dari tingkat kepercayaan (R)

∆𝐼𝑃 = Perbedaan antara indeks pelayanan pada awal umur perencanaan (IPo) dengan indeks pelayanan pada akhir umur rencana (IPt)

MR = Modulus resilien tanah dasar efektif (psi) IPt = Indeks pelayanan jalan hancur (minimum 1,5) e. Estimasi Lalu lintas

Untuk mengestimasi volume kumulatif lalu lintas selama umur rencana (W18) adalah sesuai dengan prosedur.

f. Tingkat Pelayanan Dan Pengaruh Drainase

Untuk menetapkan tingkat pelayanan dalam proses perancangan dan pengaruh drainase adalah sesuai dengan prosedur.

g. Modulus Resilien Tanah Dasar Efektif

Untuk menentukan modulus resilien akibat pengaruh musim, dapat dilakukan dengan pengujian di laboratorium dan pengujian CBR kemudian di korelasikan dengan nilai modulus resilien.

h. Pemilihan Tebal Lapisan

Perhitungan perencangan tebal perkerasan didasarkan pada kekuatan relatif setiap perkerasan dengan persamaan berikut :

SN = a1-1 ×D1-1 + a1-2×D1-2 + a2×D2×m2 + a3×D3×m3 ... (2.52) Di mana :

a1; a2 ; a3 = Koefisien kekuatan relatif lapis permukaan, lapis podasi dan lapis pondasi bawah

D1;D2;D3 = Tebal lapis permukaan, lapis pondasi, dan lapis pondasi bawah (inchi)

m2 ; m3 = Koefisien drainase untuk lapos permukaan, lapis pondasi, dan lapis pondasi bawah

i. Analisis perancangan tebal perkerasan

Perlu dipahami untuk perkerasan lentur, struktur perkerasan terdiri atas beberapa lapisan bahan yang perlu dirancang dengan seksama dan hendaknya dirancang menurut prinsip yang ditunjukkan pada gambar 10. Tahapan perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Tetapkan umur rencana perkerasan dan jumlah lajur lalu lintas yang akan digunakan.

b. Tetapkan indeks pelayanan akhir (Ipt) dan susunan struktur perkerasan rancangan yang diinginkan.

c. Hitung CBR tanah dasar yang mewakili segmen, kemudian hitung modulus reaksi tanah dasar efektif (MR).

d. Hitung lalu lintas rencana selama umur rencana yang ditetapkan, yaitu berdasarkan volume, beban sumbu setiap kelas kendaraan, perkembangan lalu lintas. Untuk menganalisis lalu lintas selama umur rencana diperlukan coba-coba nilai SN dengan indeks pelayanan akhir (Ipt) yang telah dipilih. Hasil iterasi telah selesai apabila prediksi rencana lalu lintas relatif sama dengan (sedikit dibawah) kemampuan konstruksi perkerasan rencana diinterprestasikan dengan lalu lintas.

Perlu diperhatikan bahwa prosedur tersebut hendaknya tidak digunakan untuk menentukan nilai struktural yang dibutuhkan oleh bagian perkerasan yang terletak di atas lapisan pondasi bawah atau lapis pondasi atas dengan modulus resilien lebih dari 40.000 psi atau sekitar 270 Mpa. Untuk kasus tersebut, tebal lapis perkerasan di atas lapisan yang mempunyai modulus elastis tinggi harus ditentukan berdasarkan pertimbangan efektivitas biaya serta tebal minimum yang praktis.

2.9 Manajemen Proyek

Manajemen proyek adalah suatu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari mulai hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Adapun yang akan direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Daftar Harga Satuan Alat dan Bahan

Daftar satuan bahan dan upah adalah harga yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga tempat proyek berada karena tidak setiap daerah memiliki standar yang sama.

2. Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Harga bahan didapat dari pasaran, dikumpulkan dalam satu daftar yang dinamakan daftar harga satuan bahan.

3. Perhitungan Volume Pekerjaan

yang dilengkapi dengan bentuk penampang melintang jalan yang direncanakan, memungkinkan kita untuk menghitung besarnya volume galian dan timbunan.Untuk memperoleh hasil perhitungan yang logis, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu :

• Penentuan jarak patok (stationing), sehingga diperoleh panjang horizontal jalan dari alinemen horizontal.

• Penggambaran profil memanjang (alinyemen vertikal) yang memperlihatkan perbedaan elevasi muka tanah asli dengan muka perkerasan yang direncanakan.

• Penggambaran profil melintang (cross section) pada setiap titik stationing, sehingga memungkinkan untuk menghitung luas bagian galian ataupun timbunan yang ada pada potongan tersebut. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu planimetri.

• Penghitungan volume galian dan timbunan, yaitu dengan mengalikan luas rata-rata dari penampang galian atau timbunan dengan jarak antar stationing tersebut.

4. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya adalah merencanakan banyaknya biaya yang akan digunakan serta susunan pelaksanaannya dalam perencanaan anggaran biaya perlu dilampirkan antara harga satuan bahan dari setiap pekerjaan agar jelas jenis-jenis pekerjaan dan bahan yang digunakan.

5. Rekapitulasi Biaya

Rekapitulasi biaya adalah biaya total yang diperlukan setelah menghitung dan mengkalikannya dengan harga satuan yang ada. Dalam rekapitulasi terlampir pokok-pokok pekerjaan beserta biaya dan waktu pelaksanaannya.

6. Rencana Kerja (Time Schedule)

selesainya secara keseluruhan suatu proyek konstruksi. Adapun jenis-jenis time schedule atau rencana kerja :

a. Barchart

Barchart adalah sekumpulan daftar kegiatan yang disusun dalam kolom arah vertikal dan kolom arah horizontal yang menunjukan skala waktu.

b. Kurva S

Kurva S adalah kurva yang menggambarkan kumulatif progress pada setiap waktu dalam pelaksanaan pekerjaan. Bertambah atau tidaknya persentase pembangunan konstruksi dapat dibandingkan dengan keadaan di lapangan.

c. Jaringan Kerja / Network Planning (NWP)

Network planning adalah salah satu cara baru dalam perencanaan dan pengawasan suatu proyek. Di dalam NWP dapat diketahui adanya hubungan ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan atau dengan yang lain.

C D

1 4 5

2

3

B

A

F

7

6

E

Gambar 2.18 Sketsa Network Planning

Keterangan :

1. Anak panah (Arrow), merupakan pekerjaan atau tugas dimana penyelesaiannya membutuhkan jangka waktu tertentu.

2. Lingkaran, merupakan permulaan atau akhir dari suatu kejadian.

3. Anak panah sejajar (Double Arrow), merupakan kegiatan dilintasan kritis.

4. Anak panah dengan garis putus-putus (Dummy),

5. 1

EET LET

1 = Nomor Kejadian

EET (Earliest Event Time)= waktu yang paling cepat yaitu menjumlahkan durasi dari kejadian yang dimulai dari kegiatan awal dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya dengan mengambil angka yang terbesar.

LET (Laetest Event Time) = waktu yang paling lambat yaitu mengurangi durasi dari kejadian yang dimulai dari kegiatan paling akhir dilanjutkan kegiatan sebelumnya dengan angka terkecil.