BAB III Metode Penelitian

Penelitian pembuatan zat anti kusut dan antibakteri dari turunan kitosan karboksilat meliputi beberapa tahap yaitu, isolasi kitin dari kulit udang, transformasi kitin menjadi kitosan, sintesis turunan kitosan dengan asam karboksilat, kemudian aplikasi sebagai zat anti kusut dan anti bakteri pada kain kapas. Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Fisik Material Program Studi Kimia Institut Teknologi Bandung, dan Laboratorium Evaluasi Kimia Jurusan Kimia Tekstil Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil.

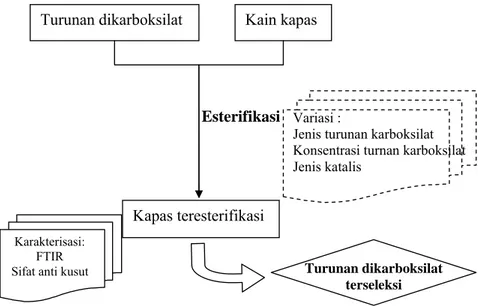

III.1 Diagram Alir Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan sesuai dengan diagram alir seperti yang ditunjukkan pada Gambar III.1

- Tahap 1, seleksi turunan karboksilat :

Turunan dikarboksilat Kain kapas

Turunan dikarboksilat terseleksi

Kapas teresterifikasi

Variasi :

Jenis turunan karboksilat Konsentrasi turnan karboksilat Jenis katalis

Karakterisasi: FTIR Sifat anti kusut

Esterifikasi

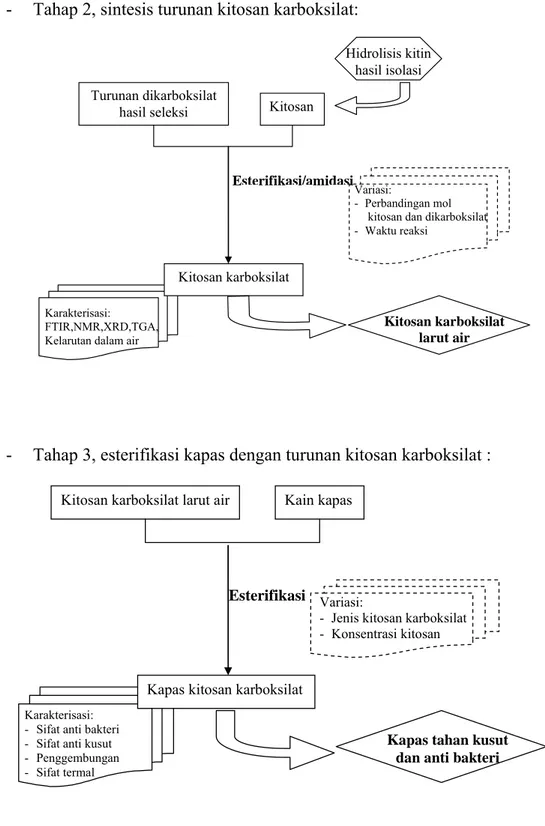

- Tahap 2, sintesis turunan kitosan karboksilat:

Hidrolisis kitin hasil isolasi

Variasi:

- Perbandingan mol kitosan dan dikarboksilat - Waktu reaksi

Karakterisasi: FTIR,NMR,XRD,TGA, Kelarutan dalam air

Kitosan karboksilat

Kitosan karboksilat larut air Turunan dikarboksilat

hasil seleksi Kitosan

Esterifikasi/amidasi

- Tahap 3, esterifikasi kapas dengan turunan kitosan karboksilat :

Kitosan karboksilat larut air Kain kapas

Variasi:

- Jenis kitosan karboksilat - Konsentrasi kitosan

Karakterisasi: - Sifat anti bakteri - Sifat anti kusut - Penggembungan - Sifat termal

Kapas tahan kusut dan anti bakteri Esterifikasi

Kapas kitosan karboksilat

III.2 Peralatan dan Bahan III.2.1 Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Mesin Pading (benam peras) dan pemanas awetan untuk proses penyempurnaan anti kusut, seperangkat alat gelas (lab set) lengkap dan peralatan pengujian meliputi : FTIR merk Shimadzu 200-91538, Autograph AG-500 B, XRD merk Rigaku dan TGA merk Seiko .

III.2.2 Zat dan Bahan yang Digunakan

Semua zat kimia yang digunakan dalam percobaan ini berkualitas pa, kecuali kitin sebagai bahan baku yang diperoleh dari hasil isolasi kulit udang. Zat-zat tersebut meliputi NaOH untuk proses penghilangan protein dari kulit udang, transformasi kitin menjadi kitosan dan penetralan pada hasil sintesis kitosan karboksilat. HCl untuk menghilangkan mineral-mineral pada kulit udang. Turunan asam dikarboksilat meliputi asam oksalat, asam malonat, asam suksinat, asam glutarat, asam maleat dan asam sitrat digunakan sebagai zat anti kusut dan sintesis kitosan karboksilat. Na2HPO4, NaH2PO4, dan Na2H2PO2 sebagai katalis. Anhidrida asetat

sebagai zat pendehidrasi, dimetilformamida (DMF) dan metanol sebagai pelarut. Sebagai material selulosa digunakan kapas dalam bentuk kain yang telah mengalami proses desizing (penghilangan kanji), scouring (pemasakan), bleaching (pemutihan). Kain kapas yang digunakan mempunyai konstruksi sebagai berikut :

Jenis anyaman : plat(polos)

Nomer benang lusi (kehalusan benang arah panjang kain) : 40 Ne1

Nomer benang pakan (kehalusan benang arah lebar kain) : 40 Ne1

Tetal lusi (density benang arah panjang kain) : 138 helai/inch Tetal pakan (density benang arah lebar kain ) : 72 helai/inch

Berat kain/m2 : 120 g/m2

III.3 Prosedur Kerja

Tahapan pekerjaan yang dilakukan ditunjukkan dalam diagram alir penelitian pada Gambar III.1

III.3.1 Isolasi Kitin dari Limbah Udang

Isolasi kitin dari kulit udang dilakukan dengan proses deproteinasi dan demineralisasi. Pada proses deproteinasi sejumlah kulit udang yang telah dikeringkan dihaluskan untuk memperbesar luas permukaan kemudian dipanaskan dalam larutan NaOH 3% (w/v) dengan perbandingan berat kitin terhadap volume NaOH 3% (w/v) 1 : 20 pada temperatur 60oC selama 4 jam, kemudian dicuci sampai bebas alkali. Setelah proses deproteinasi dilakukan proses demineralisasi dengan merendam kulit udang sambil diaduk dalam larutan HCl 1 N dengan perbandingan 1 : 20 (w/v) pada temperatur ruang selama 1 jam kemudian dicuci bersih dengan air dan dikeringkan.

III.3.2 Transformasi Kitin Menjadi Kitosan

Transformasi kitin menjadi kitosan dilakukan dengan cara penghilangan gugus asetil (deasetilasi) sehingga dihasilkan gugus amina pada kitosan. Sejumlah kitin kering dipanaskan dalam larutan NaOH 50% (w/v) dengan perbandingan berat kitin dan volume larutan NaOH 50% (w/v) sebesar 1 : 20 pada temperatur 115 oC selama 1 jam. Setelah proses deasetilasi selesai dilakukan pencucian dengan air panas sampai larutan bebas alkali kemudian dikeringkan. Hasil transformasi dikarakterisasi melalui analisis massa molekul dan derajat deasetilasi.

III.3.3 Esterifikasi Kain Kapas Dengan Turunan Karboksilat.

Proses ini bertujuan untuk mengetahui beberapa turunan karboksilat yang dapat digunakan sebagai zat pengikat silang pada kain kapas. Dari hasil proses esterifikasi akan dipilih senyawa turunan karboksilat yang dapat menaikkan ketahanan kusut kain kapas. Senyawa turunan dikarboksilat tersebut selanjutnya disubstitusikan pada kitosan.

Kain kapas diproses rendam peras pada mesin pading seperti yang tertera pada Gambar III.2 dengan larutan yang mengandung turunan karboksilat dengan variasi konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5, 6,dan 7%. Wet Pick Up (Faktor peras) dari rol penekan (padder) adalah 80%. Katalis garam fosfat digunakan sejumlah 20% dari konsentrasi senyawa karboksilat.

Kain kemudian dikeringkan pada mesin stenter seperti yang tertera pada Gambar III.3 dengan temperatur 100oC selama 2 menit dan dilanjutkan dengan proses curing pada mesin yang sama selama 2 menit pada temperatur 170 oC.

Gambar III.2 Mesin pading

Setelah proses curing selesai dilakukan proses pencucian dengan sabun netral 0,2% untuk menghilangkan sisa-sisa asam yang menempel, kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan. Karakterisasi pada kain hasil esterifikasi meliputi elusidasi struktur dengan FTIR, Ketahanan kusut kain, kekuatan tarik dan mulur kain.

III.3.4 Pembuatan Anhidrida Sitrat

Pembuatan anhidrida sitrat dilakukan dengan mereaksikan asam sitrat dengan anhidrida asetat. Satu mol asam sitrat dimasukkan dalam labu reaksi kemudian ditambahkan anhidrida asetat dengan perbandingan mol 1:3. Campuran dipanaskan dalam oil bath pada temperatur 120oC dengan pengadukan selama 2 jam. Setelah selesai larutan dituangkan pada gelas piala lalu didinginkan pada temperatur ruang, kemudian dimasukkan dalam lemari pendingin pada temperatur 5oC dan dibiarkan sampai terbentuk kristal. Kristal yang terbentuk dicuci dengan eter kemudian dikeringkan. Karakterisasi dilakukan melalui analisis titik leleh dan struktur molekul dengan spektroskopi Infra Merah. Berhubung proses pembentukan kristal yang terlalu lama (sekitar 6 bulan atau 195 hari) maka proses selanjutnya dilakukan secara in situ.

III.3.5 Sintesis Kitosan Karboksilat

25 mmol (4,025 gram) kitosan dilarutkan dalam 40 mL larutan campuran asam asetat 2% dan metanol 95% (dengan perbandingan volume 1 : 1) dalam piala gelas, kemudian ditambahkan anhidrida dikarboksilat dengan perbanding mol 1 : 1 sampai 1 : 10 yang dilarutkan dalam DMF 100%

Campuran senyawa diaduk dengan 120 rpm selama 30 menit atau sampai menggumpal, kemudian putaran pengadukan diturunkan menjadi 80 rpm dan dibiarkan beberapa jam (bervariasi dari 4 sampai 28 jam dengan selang 4 jam) dan ditutup rapat. Setelah waktu reaksi selesai ditambahkan NaOH 4 N sampai pH 11 sambil diaduk. Endapan kitosan karboksilat yang terbentuk disaring. Pencucian endapan dilakukan dengan penambaan air sampai terbentuk gel yang kental, selanjutnya ditambahkan alkohol untuk mengendapkan kitosan karboksilat. Proses pencucian diulang sebanyak tiga kali. Endapan yang dihasilkan kemudian

dikeringkan pada temperatur kamar sampai kering. Dilakukan karakterisasi hasil proses meliputi kelarutan dalam air, massa molekul, derajat substitusi, dan analisis gugus fungsi.

III.3.6 Esterifikasi Kain Kapas Dengan Turunan kitosan karboksilat

Kain kapas di rendam peras pada mesin padder dengan larutan yang mengandung turunan kitosan karboksilat dengan variasi konsentrasi sebesar 0,2%; 0,4%; 0,6% dan 0,8% dan katalis natrium dihidrogen fosfat digunakan sejumlah 20% dari senyawa kitosan karboksilat. Kemudian kain dikeringkan pada mesin stenter dengan temperatur 100oC selama 2 menit dan dilanjutkan dengan curing selama 2

menit dengan temperatur 170oC. Setelah proses curing selesai dilakukan proses pencucian dengan sabun netral 0,2 g/L untuk menghilangkan sisa-sisa asam yang menempel kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan. Dari hasil percobaan dilakukan karakterisasi meliputi elusidasi struktu molekul, sifat tahan kusut, sifat anti bakteri.

III.4 Karakterisasi Hasil Percobaan

III.4.1 Pengukuran Derajat Deasetilasi Kitosan

Pengukuran derajat desetilasi kitosan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara kimia dan cara analisis spektrum infra merah. Analisis spektrum infra merah dilakukan dengan membandingkan nilai absorbansi pada bilangan gelombang 3440 cm-1 yang merupakan pita serapan tekuk –OH dengan absorbansi pada bilangan 1650 cm-1 yang merupakan pita serapan –C=O. Derajat deasetilasi ditentukan melalui persamaan :

...(III.1) 1 100% 3440 1650 x A A DDA=⎢⎡ ⎛ ⎟⎟⎞⎥ ⎦ ⎤ ⎣ −⎜⎜⎝ ⎠

Pengukuran derajat deasetilasi cara kimia dilakukan dengan proses asetilasi kitosan. 1 gram kitosan di dimasukkan dalam labu reaksi 25 mL, kemudian ditambahkan berturut-turut 1 mL anhidrida asetat, 10 mL DMF. Campuran di refluks selama 2 jam, kemudian diencerkan dengan air menjadi 100 mL. 10 mL

larutan encer dititrasi dengan NaOH 0,1 N. Titrasi blanko dilakukan terhadap 1 mL anhidrida asetat.

III.4.2 Pengukuran Massa Molekul Kitosan.

1 gram kitosan dilarutkan dalam 100 mL campuran asam asetat 0,1M dan NaCl 0,2M sebagai larutan induk, kemudian dari larutan kitosan 1 g/L diencerkan dan dibuat larutan kitosan dengan konsentrasi masing-masing 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 g/L. Masing-masing larutan kitosan diukur waktu alirnya menggunakan viskosimeter Ostwald.Viskositas spesifik larutan (η sp) dan viskositas intrinsik

{[η]} dihitung dari waktu alir. Massa molekul kitosan ditentukan dengan menggunakan persamaan Mark Houwink.

III..4.3 Pengukuran Titik Leleh Dari Anhidrida Hasil Sintesis

Pengukuran titik leleh dilakukan dengan alat Sybron Thermolyne melting point model MP 12615 seperti yang ditunjukkan dalam Gambar III.4.

Beberapa butir kristal anhidrida dihaluskan dan diletakkan di antara kaca tipis. Contoh uji diletakkan pada tempat contoh uji yang terletak di atas pemanas. Temperatur dinaikkan perlahan lahan sambil diamati sampai contoh uji meleleh. Setelah contoh uji meleleh, temperatur titik leleh dicatat.

III.4.4 Elusidasi Struktur Molekul Dengan Spektroskopi Infra Merah

Penentuan struktur molekul dapat dilakukan dengan metode spektroskopi infra merah. Suatu molekul dapat menyerap infra merah jika gerakan vibrasi dan gerakan rotasi molekul tersebut disertai dengan perubahan momen dwikutub, sehingga medan listrik dari sinar infra merah akan dapat berinteraksi dengan molekul dan menyebabkan perubahan dalam gerakan vibrasi dan / atau gerakan rotasi. Gerakan vibrasi dan/atau rotasi dari setiap molekul akan menyerap pada panjang gelombang yang khas, sehingga struktur molekul dari senyawa dapat ditentukan dengan menganalisis spektrum infra merah.

Elusidasi struktur dilakukan dengan menggunakan pelet serbuk KBr dan sampel uji dilewatkan pada berkas sinar infra merah. Pembuatan pellet KBr dilakukan dengan menggerus 1 mg contoh uji dan 50 – 100 mg serbuk KBr, kemudian serbuk dicetak dengan cara ditekan menggunakan pompa hidrolik sehingga didapat pelet yang transparan. Kemudian pellet diletakkan pada tempat sampel dan siap diukur dengan alat FTIR merk Shimadzu 200 – 91538.

III.4.5 Elusidasi Struktur Dengan Spektroskopi Resonansi Magnetik Inti Prinsip dari spektroskopi resonansi magnetik inti adalah berdasarkan bahwa proton mempunyai spin yang akan menimbulkan medan magnet kecil. Pada spektrum RMI proton dari molekul diberikan suatu medan magnet luar (Ho). Medan magnet luar akan membuat molekul yang mengandung hidrogen berorientasi paralel dan atau antiparalel terhadap medan magnet luar. Jika diberikan suatu gelombang radio dengan frekwensi yang tepat momen magnetik proton pada posisi paralel akan menyerap energi tersebut dan membalik (flip) menjadi posisi anti paralel yang mempunyai energi lebih tinggi (Creswell, 2005; Skoog, 1992) Jumlah energi yang diserap untuk membalik dari posisi paralel ke posisi anti paralel bergantung kepada medan magnet yang dialami oleh molekul. Medan magnet ini berupa medan magnet induksi akibat spin dari proton molekul dan medan magnet dari luar (Ho). Semakin besar medan magnet yang dialami molekul semakin sulit untuk membalik dari paralel menjadi anti paralel artinya energi gelombang radio yang diberikan harus semakin tinggi.

Pada spektroskopi RMI gelombang radio diberikan dengan frekwensi tetap, sedangkan medan magnet luar (Ho) diberikan berubah-ubah sampai didapatkan berkas gelombang elektromagnetik yang tepat dengan frekwensi gelombang radio untuk membalikkan posisi paralel menjadi anti aralel dari molekul yang diuji. Spektrum RMI merupakan hubungan antara banyaknya energi yang diserap proton dengan kuat medan magnet yang diubah-ubah. Posisi serapan bergantung kepada kuat medan magnet netto yang dialami oleh proton molekul. Dalam spektrum RMI serapan energi dinyatakan dengan geseran kimia yang menyatakan selisih serapan proton dari senyawa standar yaitu tetrametilsilana (TMS) dengan proton dari senyawa contoh.

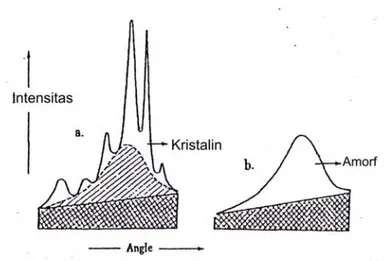

III.4.6 Pengukuran Derajat Kristalinitas

Pengukuran derajat kristalinitas dilakukan dengan metoda difraksi sinar x. Prinsip pengujian dengan metode difraksi sinar x adalah jika suatu bidang pada sel satuan sistim kristal dikenai berkas sinar x maka berkas tersebut sebagian ada yang diserap dan sebagian ditransmisikan serta dihamburkan oleh atom-atom pada bidang. Berkas sinar x yang dihamburkan ada yang saling menguatkan dan ada yang saling melemahkan. Analisis metoda difraksi sinar x memanfaatkan sinar yang dihamburkan yang saling menguatkan (Cullity, 1978).

Pengukuran derajat kristalinitas dari polimer dilakukan melalui kurva difraktogram yang terjadi. Struktur kristalin dari polimer ditandai dengan munculnya puncak intensitas yang tinggi pada difraktogram, sedangkan intensitas yang landai dan melebar di bawah puncak yang tinggi menggambarkan daerah amorf seperti yang tertera pada Gambar III.5.

Metoda yang sering digunakan untuk mengukur derajat kristalinitas adalah dengan mengukur luas difraktogram bagian amorf dibandingkan dengan luas bagian kristalin (Alexander, 1969).

Gambar III.5 Pola difraksi sinar x oleh atom-atom (Cullity, 1978)

Derajat kristalinitas dihitung melalui persamaan :

Xc =

) (Oc KOa

Oc

+ x 100 % ……….. ( III.2 ) Dengan : Xc = derajat kristalinitas

Oc = luas daerah kristalin

K = Tetapan geometri, untuk kitosan = selulosa = 1 Oa = luas daerah amorf

Oc = luas daerah kristalin

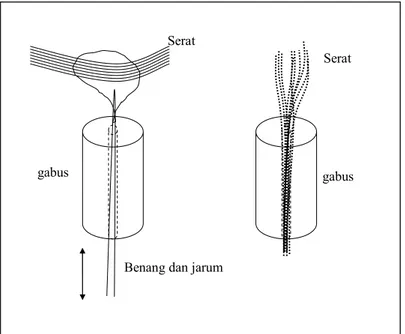

III.4.7 Pengukuran Derajat Penggembungan

Pengukuran derajat penggembungan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana terjadinya ikatan silang di antara serat kapas. Penggembungan dilakukan dengan larutan NaOH 18% (Andrew et al., 1989). Pada kapas yang terikat silang penggembungan yang terjadi relatif lebih kecil dibandingkan kapas tidak terikat silang (Hussain et al., 1982, Evan et al., 2003). Derajat penggembungan merupakan perbedaan diameter penampang melintang serat sebelum dan sesudah penggembungan. Kain hasil proses esterifikasi diuraikan menjadi benang baik kearah panjang maupun lebar kain. Beberapa helai benang direndam dalam larutan NaOH 18% selama 5 menit kemudian dicuci bersih sampai netral dan

dikeringkan. Untuk mendapatkan potongan melintang dilakukan dengan bantuan gabus seperti yang tertera pada Gambar III.6. Beberapa helai benang diuraikan menjadi serabut serat, kemudian dilapisi resin poliakrilat selanjutnya dimasukkan ke bagian tengah gabus dengan bantuan jarum.

Serat

Serat

gabus gabus

Benang dan jarum

Gambar III.6. Cara mendapatkan irisan melintang serat

Gabus kemudian dipotong tipis untuk mendapatkan irisan lintang serat yang transpasran, lalu diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali dan diukur diameter masing masing serat. Proses yang sama dilakukan untuk kain yang tidak mengalami proses esterifikasi.

III.4.8 Pengukuran Temperatur Dekomposisi Kitosan Hasil Sintesis

Pengukuran temperatur dekomposisi kitosan dilakukan dengan termograf DTA/TGA. Termogram TGA merupakan perubahan massa senyawa setiap kenaikan temperatur yang dialaminya. Prinsip pengujian dengan DTA/TGA adalah jika suatu senyawa dipanaskan suatu saat akan terjadi dekomposisi dari senyawa tersebut. Adanya dekomposisi dari senyawa akan membuat perubahan massa dari senyawa tersebut. Pengukuran dekomposisi senyawa dilakukan dengan mengukur % berat sisa setelah senyawa dipanaskan.

Pengujian dilakukan dengan menimbang 10-20 mg sampel uji dan diletakkan pada tempat sampel alat TGA. Kemudian alat dijalankan dengan rentang temperatur antara 25oC sampai 400oC. Temperatur dekomposisi ditunjukkan oleh penurunan kurva yang tajam pada selang temperatur tertentu.

III.4.9 Pengukuran Kekuatan Tarik Kain

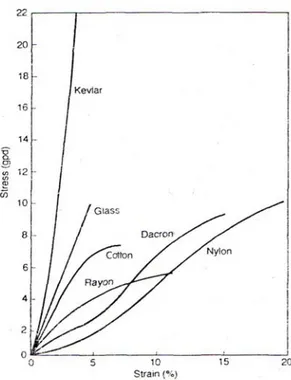

Kekuatan tarik adalah sifat mekanik material yang menunjukkan besarnya gaya yang diperlukan untuk mematahkan atau merusak material tersebut. Untuk menggambarkan sifat mekanik suatu material biasanya dinyatakan dalam kurva tegangan regangan seperti Gambar III.7.

Gambar III.7 Kurva tegangan dan regangan dari beberapa serat tekstil (Yang, 1993)

Selain kekuatan tarik dan regangan/mulur material, dari kurva tegangan dan regangan dapat ditentukan kekakuan dari bahan . Kekakuan dapat dinyatakan dengan perbandingan antara tegangan tarik dan regangan pada gaya atau tegangan awal yang diberikan, yang disebut modulus Young. Modulus Young diukur dari kemiringan kurva tegangan regangan pada daerah elastis. Semakin tinggi modulus Young menunjukkan kekakuan material semakin tinggi.

Kekuatan tarik kain diuji berdasarkan ASTM No.5035- 2003 dengan alat Autograf yang ditunjukkan Gambar III.8

Gambar III.8 Gambar Alat uji kekuatan tarik Autograf

Kain dipotong dengan ukuran 20 kali 3 cm ke arah panjang kain yang disebut arah lusi, dan ke arah lebar kain yang disebut arah pakan masing-masing 5 buah. Kemudian kain dipasang pada penjepit sampel pada alat Autograf dengan jarak jepit 7,5 cm. Kain ditarik pada kecepatan 300 mm/menit dan pada beban 5 kg sampai putus

III.4.10 Pengukuran Ketahanan Kusut

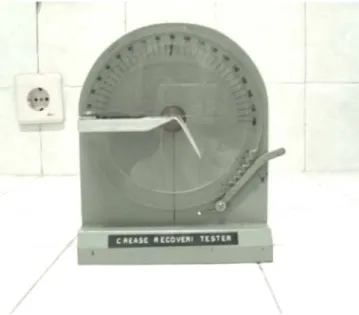

Pengukuran sifat ketahanan kusut kain kapas yang telah mengalami proses esterifikasi dilakukan sesuai dengan AATCC No. 66-1996, sifat ketahanan kusut dinyatakan dengan nilai sudut kembali dari lipatan, atau biasa disebut nilai WR (Wrinkle Recovery). Gambar alat pengujian ketahanan kusut yang disebut Crease Recovery Tester ditunjukkan dalam Gambar III.9 di bawah ini :

Gambar III.9 Alat Crease Recovery Tester

Kain dipotong dengan ukuran 15 mm x 40 mm ke arah panjang dan arah lebar kain masing-masing sebanyak 5 buah. Kain dipasang pada alat pelipat sedemikian rupa sehingga kain terlipat tepat di tengah, kemudian kain ditekan dengan beban sebesar 500 gram selama 5 menit, setelah itu kain diambil dari pelipat dan diletakkan pada alat pengukur sudut lipat. Kain digantung pada pengukur sudut lipat selama 5 menit. Setelah itu sudut lipatan diukur dengan pengukur sudut seperti pada Gambar III.9.

Sebagai pembanding digunakan kain blanko pengujian yang tidak mengalami perlakuan yang mempunyai nilai sudut kembali dari kekusutan sebesar 95 o.

III.4.11 Pengujian Anti Bakteri

Pengujian antibakteri pada material tekstil dilakukan merujuk kepada AATCC 100 – 1993. Inoculum bakteri dikulturkan selama 24 jam sambil dikocok pada shaker sehingga dihasilkan larutan inokulum yang mengandung sekitar 1 – 2 .105 mikroorganisme / mL. Sebelum diteteskan ke kain, inoculum dibiarkan 15 menit tanpa dikocok.

Dua contoh uji (yang sudah disterilkan dengan autoclaf selama 15 menit) diletakkan pada cawan petri kemudian ditetesi dengan sekitar 1 mL inokulum sampai terbasahi merata . Kain segera dimasukkan dalam bejana tertutup dan dibiarkan selama 0 jam dan 24 jam. Untuk pengujian 0 jam bejana yang berisi

kain segera ditambahkan 100 mL aquades steril kemudian dikocok dengan keras selama 1 menit. Untuk pengujian 24 jam, setelah 24 jam ditambahkan 100 mL aquades steril kemudian dikocok dengan keras selama 1 menit. Dari larutan yang dihasilkan masing-masing dibuat pengenceran 100 kali.

Larutan agar disiapkan dengan melarutkan 23 gram nutrien agar ke dalam 1 liter larutan bufer fosfat pH 7. Pada cawan Petri dituangkan larutan nutrient agar sebanyak 15 mL setelah dingin dibungkus kertas kemudian disterilkan dalam autoclaf selama 15 menit. Ke dalam dua buah cawan petri berisi nutrien agar dipipet masing-masing 0,1 mL larutan inoculum yang telah diencerkan dan cawan petri segera ditutup, kemudian diinkubasi selama 24 jam, setelah 24 jam jumlah koloni mikroorganisme dihitung dengan mengalikan faktor pengenceran yang dilakukan. Pengujian yang sama dilakukan untuk sampel yang dibiarkan selama 24 jam.

Hasil penghitungan koloni bakteri dinyatakan dalam CFU / mL (Colony Forming Unit )

III.4.12 Penentuan Bilangan Tembaga Pada Analisis Kerusakan Serat Kapas Penentuan bilangan tembaga dilakukan untuk mengetahui berapa banyak Cu2+ yang direduksi oleh gugus aldehid yang terdapat pada kain kapas hasil esterifikasi. Jumlah Cu2+ yang tereduksi akan menunjukkan berapa banyak jumlah gugus aldehid dalam rantai selulosa, sehingga dapat digunakan sebagai parameter gugus ujung dari rantai polimer. Jumlah gugus aldehid akan sebanding dengan kerusakan yang terjadi. Cara pengujiannya adalah sebagai berikut :

Kain selulosa direaksikan dengan larutan Fehling selama 2 jam pada suhu 35 oC, setelah reaksi selesai kain dicuci untuk menghilangkan sisa-sisa pereaksi yang tidak bereaksi sampai larutan pencuci tidak berwarna. Adanya gugus aldehid pada kain ditandai dengan warna kemerahan pada kain. Pada kain lalu ditambahkan larutan feriamoniumsulfat 0,1N untuk mengoksidasi kembali Cu+ yang ada di

dalam kain dan menghasilkan FeSO4, dan FeSO4 hasil reaksi dititrasi dengan

larutan KMnO4 0,1N. Jumlah KMnO4 yang diperlukan untuk bereaksi dengan

100 1000 x uji contoh berat NKMnO x blanko) titrasi ml -uji contoh titrasi (ml tembaga Bilangan = 4 x (III.3)

III.4.13 Analisis data

Analisis data secara statistik dilakukan untuk menentukan kondisi optimum dari proses esterifikasi.Analisis data secara statistik dilakukan dengan analisis variansi (ANOVA) dan uji pembanding ganda (Multiple Comparisons). Analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS 14.