KAJIAN AUDIT ORGANISASI INSTANSI PEMERINTAH Oleh Drs. Denny Hernawan M.A.

1. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi pada saat sekarang merupakan salah satu arus utama (mainstream) dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Munculnya reformasi itu sendiri tidak terlepas dari adanya perubahan dalam faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Secara internal, birokrasi dituntut untuk berubah karena organisasi birokrasi harus lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya, efisien dalam struktur tanpa harus menghambat fungsi yang harus diembannya, atau penekanan pencapaian tujuan yang harus memperhatikan misi (mission driven). Sedangkan secara eksternal, birokrasi tidak bisa mengabaikan tuntutan masyarakat yang sangat kuat agar birokrasi memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas, perubahan sistem politik, ekonomi dan sosial yang terjadi secara signifikan, atau bahkan adanya kaitan tertentu dengan pihak luar negeri yang mengharuskan dilakukannya perubahan. Kombinasi diantara kedua faktor tersebut membuat birokrasi harus melakukan perubahan, baik perubahan dalam cara berfikir (perubahan paradigma) maupun perubahan keorganisasian dan manajemen tentang bagaimana pemerintahan menjadi lebih adaptif dan efektif dalam menghadapi perubahan yang terjadi.

memberikan pelayanan terbaik, transparan dan akuntabel. Sebagai konsekuensinya, organisasi pemerintahan harus menjalankan misinya sebagai suatu paradigma atau pendekatan baru, yang ditandai oleh terbangunnya suatu sistem hukum yang kuat dan komprehensif, melalui mana seluruh interaksi kekuasaan dan pemerintahan dikendalikan oleh sistem administrasi yang bekerja secara tertib dan teratur. Jika dikaitkan dengan demokrasi, maka proses governing merupakan awal dari kelahiran pemerintahan demokrasi, dan proses administering merupakan wujud yang lebih menjamin kelangsungan pemerintahan yang demokratis.

Semangat reformasi sudah dimulai sejak hampir sepuluh tahun yang lalu, namun belum terlihat perubahan yang signifikan dalam rangka reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah. Hal ini ditandai dengan kualitas pelayanan publik yang masih rendah. Permasalahan yang lain adalah masih adanya ketidak-efisienan dan ketidak-efektifan dalam birokrasi, serta belum diterapkannya manajemen berbasis kinerja pada instansi pemerintah. Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil sejumlah survey yang dilakukan oleh sejumlah pihak (dalam dan luar negeri) tentang profil birokrasi kita dengan cara mengukur persepsi dan kepuasan publik tentang kinerja birokrasi khususnya dalam pelayanan publik untuk sektor bisnis.

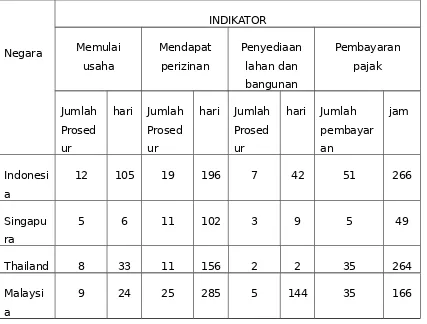

pada pertumbuhan ekonomi, membuat perbandingan antar negara, dan mengidentifikasi reformasi yang telah ditentukan. Dalam survey ini ada 10 indikator yang dinilai yaitu : kemudahan memulai usaha, kemudahan memperoleh izin, ketenagakerjaan, penyediaan lahan dan bangunan, kemudahan memperoleh kredit, perlindungan terhadap investor, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, kepatuhan dalam memenuhi kontrak, dan mengakhiri bisnis. Untuk kepentingan perbandingan, di bawah ini ditampilkan hasil survey DBR 2007 tentang kemudahan berusaha untuk beberapa Negara ASEAN dibanding Indonesia berdasarkan beberapa indikator terpilih .

Tabel 1

Perbandingan Kinerja Birokrasi Negara Anggota ASEAN

Berdasarkan Indikator Kemudahan Usaha

Negara INDIKATOR Memulai usaha Mendapat perizinan Penyediaan lahan dan bangunan Pembayaran pajak Jumlah Prosed ur hari Jumlah Prosed ur hari Jumlah Prosed ur hari Jumlah pembayar an jam Indonesi a

12 105 19 196 7 42 51 266

Singapu ra

5 6 11 102 3 9 5 49

Thailand 8 33 11 156 2 2 35 264

Malaysi a

Brunei 18 116 32 167 n.a n.a 15 144

Vietnam 11 50 13 194 4 67 32 105

0

Filipina 15 58 21 177 8 33 47 195

Kamboj a

10 86 23 709 7 56 27 137

Sumber: IFC, Doing Business Report, 2007

Sedangkan dilihat dari segi peringkat kemudahan berusaha di lingkup ASEAN untuk kurun waktu tahun 2006 – 2008, kinerja birokrasi masing-masing negara anggota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2

Perbandingan Kinerja Birokrasi Negara Anggota ASEAN

Peringkat Kemudahan Berusaha

Negara

Tahun

2006 2007 2008

Indonesia 135 123 129

Singapura 1 1 1

Thailand 17 15 13

Malaysia 21 24 20

Brunei 66 78 88

Vietnam 94 91 92

Filipina 130 133 140

Sumber : IFC, Doing Business Report, 2008

Dari kedua tabel tersebut terlihat bahwa kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan berusaha masih jauh dari harapan. Dari sisi peringkat kemudahan berusaha secara keseluruhan di lingkungan ASEAN, Indonesia dinilai “hanya” lebih baik dibanding Filipina dan Kamboja.

Sungguhpun demikian, perlu dilakukan penilaian kritis atas survey tersebut. IFC sendiri menyebutkan bahwa peringkat kemudahan berusaha tidak mencakup semua aspek investasi karena lingkupnya hanya terbatas pada regulasi berusaha. Perhitungan peringkat tidak memperhitungkan kualitas infrastruktur, perlindungan hak milik dari pencurian, transparansi pengadaan barang pemerintah serta tidak mencerminkan kondisi makro suatu Negara. Tetapi peringkat yang tinggi menunjukkan pemerintah negara yang bersangkutan berhasil menciptakan regulasi yang mendorong iklim berusaha yang semakin kondusif.

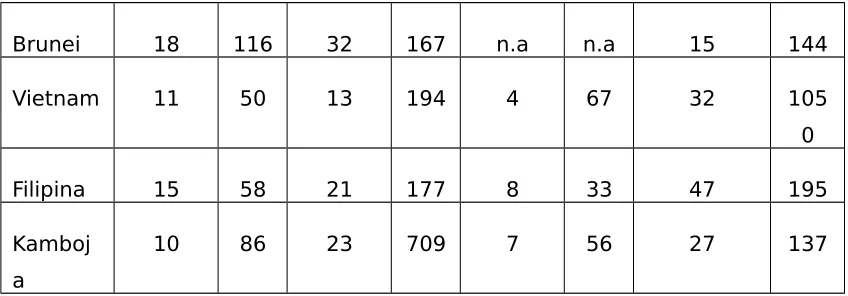

misalnya, Indonesia memiliki angka CPI 2,6 dan angka ini jauh lebih baik dari angka tahun sebelumnya (2007) yaitu sebesar 2,3. Ada perbaikan memang, namun secara keseluruhan masih memprihatinkan. Adapun data CPI dan peringkat Indonesia untuk data time series tahun 1998 – 2008 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3

Angka CPI dan Peringkat Indonesia

(1998 – 2008)

No Tahun Angka CPI Peringkat

1 1998 2.0 80

2 1999 1.7 98

3 2000 1.7 85

4 2001 1.9 88

5 2002 1.9 96

6 2003 1.9 122

7 2004 2.0 133

8 2005 2.2 137

9 2006 2.4 130

10 2007 2.3 143

11 2008 2.6 126

Sumber : Transparancy International, 2008

persepsi instansi pemerintah sebagai responden, secara umum hasil kajian memperlihatkan adanya kondisi yang sangat bervariasi dari instansi pemerintah bila dilihat dari sisi manejemen pemerintahan. Terdapat berbagai keunggulan yang telah dimiliki instansi pemerintah, selain ada juga sejumlah kelemahan yang harus diperbaiki. Pada dasarnya sebagian besar instansi pemerintah telah menerapkan sistem manajemen yang baik di lingkungan instansinya.

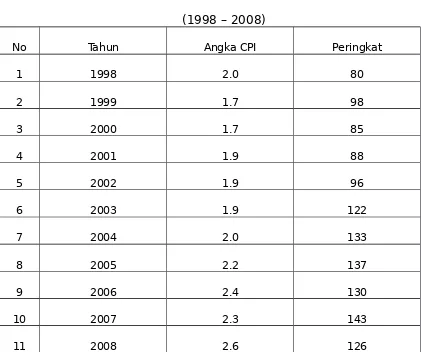

Sementara itu, citra buruk dari sisi kinerja justeru tidak berbanding lurus dengan ketersediaan SDM pegawai negeri yang selalu meningkat dari waktu ke waktu seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4

JUMLAH PNS MENURUT JENIS

(Tahun 2003 – 2007)

N o RINCIAN TAHUN Prosenta se ( % )

2003 2004 2005 2006 2007

PNS Pusat dan Daerah 3.648.0 05 3.587.3 37 3.662.3 36 3.725.2 28 4.067.2 01 100

1 PNS Pusat 840.007 824.562 865.803 875.659 856.107 21.05

2 PNS Daerah 2.807.9 98 2.762.7 75 2.796.5 33 2.849.5 69 3.211.0 94 78.95

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa peningkatan jumlah pegawai tidak diikuti dengan peningkatan kinerja pegawai. Dalam kaitan ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menemukan bahwa ada 314.000 PNS yang tidak jelas statusnya dan 66.000 PNS menerima gaji dobel (Media Indonesia, 29 Mei 2006). Sedangkan penelitian Miftah Thoha (2004) menunjukkan bahwa pegawai pemerintah yang efektif bekerja hanya 60 % dari jumlah 3.648.000 PNS. Data terakhir yang dikemukakan Miftah Thoha (Oktober 2008) menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Jumlah sumberdaya aparatur menjadi kurang lebih 4,1 juta orang dan yang efektif bekerja (kompeten) hanya 40 % saja.

2. KONSEP DASAR : AUDIT, ORGANISASI DAN AUDIT ORGANISASI

Ada sejumlah konsep dasar yang berkaitan dengan audit organisasi, yaitu konsep tentang audit, organisasi dan audit organisasi. Pertama, terminologi audit. Public Audit Forum (November 2002) menyebutkan bahwa :

“The term 'audit' is increasingly coming to be used in a generalised sense, to mean any form of scrutiny or review of systems, processes or outputs. However, in the sense in which it has more traditionally been used, audit is the process by which the annual accounts of public and private sector bodies are subject to external scrutiny to provide independent assurance that they have been prepared in accordance with relevant legal and professional standards…”

Dari pendapat tersebut terlihat bahwa secara umum audit sering dimaknai sebagai “setiap bentuk pemeriksaan atau tinjauan ulang atas sistem, proses atau keluaran.” Namun, lebih jauh audit merupakan ,”proses dimana laporan tahunan badan-badan (baik publik atau privat) bersifat terbuka terhadap pemeriksaan eksternal untuk menjamin independensi yang sesuai dengan ketentuan hukum dan standar professional yang relevan”.

Dengan demikian komponen penting audit adalah :

a. laporan kegiatan atau program dari badan-badan publik (atau privat) bersifat terbuka terhadap pemeriksaaan eksternal (prinsip keterbukaan);

c. Bentuk kegiatan audit adalah berupa pemeriksaan (scrutiny) atau tinjauan ulang (review).

Kedua, terminologI organisasi. Organisasi pada dasarnya merupakan wadah dan proses untuk mencapai tujuan. Tujuan inilah yang menjadi raison d’etre dari eksistensi organisasi. Untuk memahami “isi” atau “komponen pokok” dari organisasi ini ada sejumlah pandangan pakar organisasi yang beragam. Gibson, Ivancevich, Donnelly dan Konopaske (2006) dalam bukunya ORGANIZATIONS : Behavior, Structure and Processes berpendapat bahwa di dalam organisasi (apapun bentuknya) ada 3 komponen penting, yaitu :

A. PERILAKU, berkaitan dengan manifestasi sikap yang dimiliki seseorang yang berpengaruh terhadap berfungsinya organisasi. Komponen perilaku dalam organisasi terdiri dari :

1. Perilaku Individual

a. perilaku individual dan perbedaannya. b. motivasi.

c. tekanan di tempat kerja (workplace stress). 2. Perilaku: Pengaruh Kelompok dan Interpersonal a. perilaku kelompok dan tim.

b. konflik dan negosiasi.

c. kekuasaan dan politik (power and politics). d. kepemimpinan (leadership).

B. STRUKTUR, berkaitan dengan penetapan pola-pola hubungan dalam suatu organisasi dan penetapan koordinasi antara teknologi dan manusia dalam organisasi. Komponen struktur terdiri dari :

2. struktur organisasi

C. PROSES, berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang membuat struktur organisasi berjalan. Proses dalam organisasi meliputi :

1. proses komunikasi

2. proses pembuatan keputusan

3. pembelajaran dan perubahan organisasi

Ketiga komponen itulah yang akan menentukan keefektifan suatu organisasi. Hampir sama dengan Gibson et.al, dengan menggunakan pendekatan sistem (system approach), Arlyn J. Melcher (1976) dalam bukunya STRUCTURE AND PROCESS OF ORGANIZATIONS: A System Approach menyebutkan bahwa organisasi meliputi 3 komponen penting, yaitu:

A. variabel struktural primer, yang didalamnya mencakup : 1. Ukuran organisasi.

2. Alur kerja.

3. Kompleksitas tugas. 4. Faktor ruang-fisik.

B. variabel struktural sekunder, yang terdiri dari :

1. Hubungan kewenangan formal : delegasi dan departementasi.

2. Sistem kontrol formal: standar dan penghargaan-hukuman

C. proses kepemimpinan, yang terdiri dari : 1. representasi.

2. kepatuhan pada aturan (rule adherence). 3. partisipasi.

5. dorongan (inducements).

Sedangkan Richard H. Hall dalam bukunya Organization: Structure and Process (1992) menyatakan bahwa organisasi terdiri atas 2 komponen pokok, yaitu:

A. struktur keorganisasian (organizational structure), yang terdiri dari :

1. struktur organisasi. 2. kompleksitas.

3. formalisasi. 4. sentralisasi. 5. desentralisasi.

B. proses keorganisasian (organizational process), yang terdiri dari : 1. kekuasaan dan konflik.

2. kepemimpinan.

3. pembuatan keputusan. 4. komunikasi.

5. perubahan organisasi.

untuk menggunakan tipe-tipe pemengaruhan (influence) tertentu dalam medorong individu mencapai tujuannya. Pentingnya kepemimpinan didasarkan pada asumsi bahwa tujuan akan tercapai secara efektif hanya jika kepemimpinan berjalan secara efektif. Selain itu, tugas pokok seorang pemimpin dalam organisasi apapun adalah melakukan transformasi atas semua potensi sumberdaya yang dimiliki organisasi menjadi sesuatu yang nyata. Dengan, kata lain tugas utama pemimpin adalah mengubah potensi menjadi realisasi. Dalam kaitan terakhir inilah arti penting kepemimpinan harus diletakkan.

Selain ketiga komponen tersebut perlu juga dipertimbangkan komponen lain yang dinilai dapat mempengaruhi eksistensi organisasi. Richard L. Daft (1992) menyebutnya sebagai komponen kontekstual dan Ingstrup dan Crookall (1998) menyebutnya sebagai pilar organisasi untuk menggambarkan beberapa komponen organisasi yang secara makro akan mempengaruhi eksistensi organisasi. Diantara sejumlah komponen organisasi yang mereka maksudkan ada sejumlah komponen yang dinilai penting, yaitu :

1. Tujuan organisasi (aim), beserta derivasinya seperti visi dan misi.

2. Akuntabilitas, sebagai sebuah konsep kunci yang terkait dengan komponen struktur dalam organisasi.

3. Kepercayaan (trust), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kultur organisasi.

diibaratkan sebagai “pelumas” yang akan menentukan lancar atau tidaknya roda organisasi berjalan.

Ketiga, terminologi audit organisasi. Berdasarkan deskripsi tentang terminologi audit serta organisasi seperti yang telah dikemukakan terdahulu , maka secara umum dapat dikatakan bahwa audit organisasi berkaitan dengan , “proses tentang pemeriksaan atau tinjauan ulang yang dilakukan terhadap komponen-komponen organisasi dengan maksud agar organisasi tersebut dapat menjalankan kebijakan, program atau kegiatannya sesuai ketentuan hukum dan standar professional yang ada dengan maksud agar tujuan organisasi tercapai”. Dengan merujuk pada pengertian umum tentang audit organisasi tersebut, maka secara operasional untuk melakukan audit organisasi yang dibutuhkan adalah adanya :

1. unsur-unsur (komponen-komponen) organisasi yang diaudit.

2. norma atau standar yang menjadi rujukan untuk tiap unsur (komponen) organisasi yang diaudit.

3. pengukuran atau penilaian kinerja dari tiap unsur (komponen) organisasi yang diaudit.

organisasi instansi pemerintah itu sendiri apakah dalam konteks efektivitas, kinerja atau kriteria lainnya.

Aspek penting lainnya yang perlu dikemukakan tentang lingkup model audit organisasi adalah terkait dengan locus organisasi instansi pemerintah yang menjadi objek kajian kegiatan ini. Penyusunan model audit organisasi ini tidak dimaksudkan untuk membuat sebuah model umum (generik) yang berlaku umum untuk semua bentuk/tipe organisasi pemerintah karena begitu banyak ragamnya tipe organisasi pemerintah sesuai jenjang pemerintahan (pusat dan daerah), maupun perbedaan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi pemerintah (sesuai Perpres 9, 10, dan 11 Tahun 2005). Karenanya kajian audit organisasi ini dilakukan terhadap organisasi per organisasi instansi pemerintah dan tidak secara keseluruhan.

AUDIT ORGANISASI

Pemeriksaan 2. Tinjauan Ulang

Struktur Proses

Kepemimpinan Kontekstual THD APA ?

Menjamin agar Sesuai dengan : 1. ketentuan 2. standar profesional

MODEL ATAU KERANGKA PIKIR AUDIT ORGANISASI

TUJUAN ORGANISASI

Selanjutnya agar dapat diperoleh suatu gambaran komprehensif yang bersifat cross-functional structure, audit organisasi menyangkut 3 aspek penilaian (assessment), yaitu :

dicapai pada masa mendatang. Audit organisasi juga akan menilai sejauh mana pemahaman organisasi terhadap harapan pemangku kepentingan, kapasitas internal dan perubahan-perubahan pada lingkungan eksternal; apakah program-program yang telah dijalankan oleh organisasi benar-benar memenuhi harapan pelayanan kepada pemangku kepentingan ?

2. Aspek disain. Audit organisasi akan melihat/mengevaluasi sejauhmana infrastruktur yang dibutuhkan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya telah memenuhi kebutuhan. Apakah struktur organisasi telah tepat untuk menjalankan fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi ? Bagaimana hubungan dengan mitra kerja dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi ? Sejauhmana core competency dapat dijalankan dengan baik ? Bagaimana dukungan internal dalam menjalankan core competency ? ; dan lainnya.

3. Aspek budaya. Audit organisasi akan menilai sejauhmana nilai-nilai kepemimpinan, beliefs, kerjasama tim, manajemen sumberdaya manusia, mampu mendukung pencapaian visi dan misi organisasi ?

3. ORGANISASI PEMERINTAH

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kekuasaan konstitutif ;

2. DPR dan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) mempunyai kekuasaan legislatif ;

3. Presiden mempunyai kekuasaan eksekutif ;

4. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuasaan yudikatif ;

5. Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kekuasaan auditif ; 6. Bank Indonesia mempunyai kekuasaan moneter.

Selanjutnya, Miftah Thoha menyebut sejumlah profil tentang organisasi birokrasi pemerintah sebagai berikut :

1. Sampai sekarang jumlah organisasi birokrasi pemerintah di tingkat pusat dan tingkat daerah amat besar. Jumlah Kementerian Negara, misalnya, sangat besar. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu sekarang terdapat 36 kementerian yang terdiri dari :

a. 20 Departemen ;

b. 10 Kementrian Negara ; c. 3 Kementerian Koordinator ; d. 1 Sekretariat Negara ;

e. 2 Setingkat Menteri.

PRESIDEN

3 Menko

20 Departemen

52 Lembaga Non Struktural

10 Meneg 22 LPND

Lembaga Alat Negara (TNI dan POLRI) Setneg/Setkab

Kejaksaan RI

Perwakilan RI di LN

dan fungsi. Selain itu, duplikasi bisa terjadi akibat adanya kemiripan fungsi dan tugas antara satuan organisasi di suatu Departemen/Kementerian yang sama. Kondisi seperti ini menjadikan penataan kembali (restrukturisasi) menjadi sebuah kebutuhan.

2. Banyak pegawai yang tidak kompeten menduduki jabatan penting. Banyaknya jumlah pegawai ini ternyata tidak diikuti dengan kompetensi yang memadai. Berdasarkan penilaian Miftah Thoha, pegawai yang dinilai kompeten hanya sekitar 40 % saja dari sekitar 4,5 juta pegawai yang ada.

PROPINSI

KECAMATAN

DPRD

DPRD

KELURAHAN KABUPATEN/KOTA

DESA/NAGARI

Sedangkan pada level Daerah, organisasi pemerintah daerah secara umum dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Tentang tugas pokok, fungsi serta keragaan dari organisasi pemerintah ini akan dijelaskan secara cukup komprehensif di bab 3.

4. PENGERTIAN MODEL

isomorphism antara dua atau lebih teori empiris. Dengan kedudukan seperti itu, model seringkali sulit diuji kebenarannya di lapangan. Namun demikian, model tetap dapat digunakan sebagai pedoman yang sangat bermanfaat dalam penelitian, terutama penelitian yang bersifat ekploratif.

Untuk menilai dan menentukan apakah suatu model yang dirancang atau diajukan dapat membantu atau tidak ada sejumlah kriteria yang bisa dijadikan pegangan. Dalam konteks kebijakan publik, misalnya, Thomas R. Dye (dalam Budi Winarno, 2002) menyebut 6 kriteria untuk melihat kegunaan suatu model dalam mengkaji kebijakan publik, yaitu :

1. apakah model menyusun dan menyederhanakan kehidupan politik sehingga kita dapat memahami hubungan-hubungan tersebut dalam dunia nyata dan memikirkannya dengan lebih jelas ?

2. apakah model mengidentifikasi aspek-aspek paling penting dari kebijakan publik ?

3. apakah model bersifat kongruen (sama dan sebangun) dengan realitas ?

4. apakah model mengkomunikasikan sesuatu yang bermakna menurut cara yang kita semua dapat mengerti ?

5. apakah model mengarahkan penyelidikan dan penelitian kebijakan publik ?

6. apakah model menyarankan penjelasan bagi kebijakan publik ?

Keenam criteria tersebut relatif bersifat umum (general). Analog dengan kriteria tersebut diatas, bila diaplikasikan pada kegiatan penyusunan model audit organisasi pemerintah ini maka bentuk pertanyaannya disesuaikan menjadi :

hubungan-hubungan tersebut dalam dunia nyata dan memikirkannya dengan lebih jelas ?

2. apakah model mengidentifikasi aspek-aspek paling penting dari organisasi pemerintah ?

3. apakah model bersifat kongruen (sama dan sebangun) dengan realitas yang ada tentang organisasi pemerintah ?

4. apakah model audit organisasi pemerintah mampu mengkomunikasikan sesuatu yang bermakna menurut cara yang kita semua dapat mengerti ?

5. apakah model mengarahkan penyelidikan dan penelitian tentang organisasi pemerintah ?

6. apakah model menyarankan penjelasan (explanation) bagi organisasi pemerintah ?

5. MODEL ORGANISASI UNGGUL : WELL PERFORMING ORGANIZATION (WPO)

Selain model atau kerangka pemikiran tentang audit organisasi yang berbasis pada pemahaman konseptual, maka memahami organisasi juga bisa berbasis pada pengalaman empirik lintas-budaya tentang organisasi publik terutama organisasi publik yang dinilai berhasil atau menunjukkan kinerja baik. Hal ini penting dalam konteks benchmarking terutama untuk kepentingan rancangan model yang akan dijadikan rekomendasi dalam kajian ini. Dalam literatur manajemen publik hal tersebut berkaitan dengan apa yang disebut dengan Well-Performing Organization (untuk selanjutnya disebut dengan akronim WPO).

Namun pada sisi lain, keberadaannya sangat dipengaruhi oleh sejumlah keterbatasan seperti anggaran, pembatasan politik dan lain-lain yang pada gilirannya dapat menyebabkan inefisiensi, idle dan sebagainya. Untuk menjawab tuntutan tersebut maka organisasi publik pada umumnya dan organisasi pelayanan publik (Public Service Organizations atau PSO) pada khususnya harus berorientasi pada kinerja (performance). Dalam konteks ini menjadi relevan bagi kita untuk mengetahui ciri organisasi (pelayanan) publik yang berkinerja baik (WPO).

Berdasarkan temuan survai lintas negara yang dilakukan antara tahun 1995 sampai 1996 di 5 benua, 14 negara, dan 40 instansi pemerintah terungkap bahwa organisasi pemerintah yang berkinerja baik ternyata ditopang oleh 3 pilar yang begitu kokoh, yaitu :

Pertama, tujuan (Aim). Instansi pemerintah yang berhasil mengetahui secara jelas arah yang mereka tuju. Pilar pertama ini memiliki 3 atribut penting :

1. Misi (Mission)

Pernyataan tentang misi dalam instansi pucuk tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang bersifat rutin, tetapi hadir dalam aktivitas operasional organisasi.

2. Kepemimpinan (Leadership)

Ada beberapa aspek kepemimpinan yang patut diperhatikan, yaitu ; kebutuhan untuk mendengarkan; melibatkan dan mendelegasikan; komitmen terhadap pegawai; dan konsistensi antara gaya kepemimpinan dan misi.

3. Pertanggungjawaban (Accountability)

Secara bersama-sama, misi, pertanggungjawaban yang terfokus

pada misi, dan kepemimpinan yang berfokus pada misi akan

mampu memberikan arahan untuk selalu berorientasi ke depan dan

memberi kontribusi pada masyarakatnya.

Kedua, karakter (Character). Karakter terlihat dari adanya kesadaran tentang “siapa mereka” dan “apa yang penting untuk mereka”. Karakter organisasi, yang didorong oleh kepercayaan yang tinggi, dikomunikasikan secara internal maupun eksternal melalui sejumlah kegiatan yang berpusat pada prinsip seperti integritas, kepercayaan, kepedulian, keterbukaan, dan keinginan untuk belajar. Ada 3 atribut karakter yang utama, yaitu :

1. manusia (People)

Organisasi begitu peduli terhadap pegawainya dan memperlihatkannya melalui beragam tehnik, mulai dari survai sampai kebijakan pintu terbuka. Pimpinan organisasi, misalnya, mendengarkan kebutuhan pegawainya melalui survai sikap. Mereka mendengarkan lebih jauh lagi melalui kelompok fokus pada sejumlah issu spesifik sebagai bentuk tindak lanjutnya. Respon positif organisasi juga terlihat dari adanya sejumlah perbaikan dalam pengembangan staf, insentif, penghargaan dan inovasi. Sampai sekarang organisasi tersebut masih tetap mendengarkan – dan masih tetap menindak-lanjuti.

2. komunikasi

perubahan dari struktur hirarki atau vertikal menjadi fokus pada jaringan (networking) dengan para mitra kerjanya.

3. kepercayaan (Trust)

Kepercayaan menjadi sentral bagi setiap kegiatan pada WPO. Individu harus mampu mempercayai organisasi dan sejawat mereka. Kepercayaan dapat mengurangi stress dan ketakutan, dan ia merupakan prasyarat bagi kejujuran dan keterbukaan, yang pada gilirannya merupakan prasyarat bagi pembelajaran organisasi.

Ketiga, pelaksanaan (Execution). WPO melakukan sesuatu, mencapai tujuan dan menunjukkan karakter dengan menggunakan sejumlah piranti manajemen (management tools). WPO melakukan inovasi dalam mengantisipasi perubahan yang tidak pernah berhenti, menyadari bahwa piranti dan teknik yang digunakan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, dan bukan merupakan tujuan itu sendiri. Ada 3 atribut pelaksanaan yang penting, yaitu :

1. piranti manajemen (Management Tools)

WPO tidak hanya menggunakan satu-satunya piranti manajemen yang ada. WPO selalu berusaha untuk memperbaiki piranti, dengan jalan menilai apa yang ada dan bagaimana piranti tersebut dapat sesuai dengan instansi dan kebutuhan. Piranti yang ada sangat ditentukan oleh tugas-tugas manajemen yang bersifat spesifik.

2. kerjasama tim (Teamwork)

Semakin banyak WPO memakai tim untuk beragam tujuan. Atmosfir kepercayaan yang baik dapat mendorong kerjasama tim. Ada juga hal menarik dalam karakter teamwork ini berdasarkan temuan survai. Di negara-negara Amerika Utara dan Eropa, tim yang dibentuk karakternya lebih pada “business-like”, sementara kultur yang lain lebih bersifat “family-like”.

Perubahan akan selalu terjadi dan tidak henti. Pemerintah menghadapi perubahan dan tantangan : perundangan baru, pengurangan anggaran, tuntutan yang semakin banyak, perubahan teknologi, serta perubahan klien.

Dengan melihat karakternya, perubahan dapat dibagi dalam tiga kategori:

a. Karakter berdasarkan ukuran (size): ada yang bersifat masif (massive) maupun inkremental.

b. Karakter berdasarkan faktor pendorong : bersifat internal maupun eksternal.

c. Berdasarkan sifat : perubahan yang “baik” dan “buruk”. “Baik” apabila sesuai dengan mandat dan memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan secara lebih baik. “Buruk” bila tidak sesuai dengan mandat, sehingga perlu dikelola dan diminimalisasi.

Hasil temuan survey tersebut menekankan pentingnya organisasi publik memperhatikan 3 komponen dengan 9 atribut didalamnya bila ingin menghasilkan kinerja yang baik. Hanya saja aplikabilitasnya dalam konteks Indonesia perlu dilakukan secara kritis dan penuh kehati-hatian agar efektif dalam penerapannya.

6. MANAJEMEN PUBLIK BARU DAN REFORMASI BIROKRASI (PEMERINTAHAN)

Donald Stokes mengemukakan esensi dari manajemen publik baru atau New Public Management (untuk selanjutnya, disingkat dengan akronim NPM) dengan mengemukakan bahwa kebutuhan untuk membuat arti kepemerintahan (governance) yang jauh lebih efektif telah menghasilkan 3 bentuk pendekatan, yaitu :

2. mengabaikan fokus tradisional terhadap pemerintah pusat (atau nasional), dan

3. menolak pandangan bahwa batas formal dari lembaga “privat” versus “publik” adalah penting.

Dalam menjelaskan hal terakhir (privat versus publik) Stokes mengatakan bahwa, “implisit dalam pandangan baru ini adalah keyakinan bahwa akar dari perbedaan antara “publik” dengan “privat” adalah bukan perbedaan antara pemerintah dan sektor privat, tetapi perbedaan antara upaya mengejar kepentingan publik dan keuntungan privat (Stokes, 1996). Dalam rumusan Stokes, pendekatan baru tersebut telah sesuai dengan kebutuhan (demand-driven) – yaitu, sebuah reaksi terhadap persepsi publik bahwa pemerintah dalam banyak hal telah terlalu “mahal” dalam artian tidak efektif, tidak responsif, atau bahkan keduanya.

Apa yang dikemukakan Stokes ini hampir sama dengan esensi dari publikasi yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang menyataan bahwa “dua elemen vital dari strategi reformasi layanan publik adalah fokus yang lebih dekat pada hasil… dan penggantian struktur hirarki yang sangat di-sentralisasi dengan lingkungan manajemen yang di-dedi-sentralisasi” (OECD, 1996 : 15). Pada dasarnya semua kenyataan tersebut merupakan respon terhadap tekanan publik yang begitu kuat.

mengajukan sejumlah praktek-praktek baru dan bersifat umum yang mungkin dapat diaplikasikan secara lintas negara dan lintas budaya. Dalam hal ini NPM dinilai memiliki kesamaan dengan pendekatan dari Peters dan Waterman dalam buku mereka tentang manajemen sektor privat yang berjudul In Search of Excellence, serta buku Osborne dan Gaebler yang berjudul Reinventing Government.

Bagi sebagian pihak NPM ini dipandang seperti sebuah “resep kue”, yaitu seperangkat praktek yang dapat secara langsung siap ditransfer dari satu kultur dan satu sitem politik ke kultur dan sistem politik lainnya. Jika demikian halnya maka diskusi tentang prinsip dan paradigma terkesan sangat akademis. Yang seharusnya dilakukan adalah mengidentifikasi praktek-praktek yang dipandang terbaik (best practice). Namun harus dicatat bahwa keberhasilannya tidak ditentukan kepatuhan mengikuti “resep” : membuka buku, mengikuti perintah, dan menunggu hasilnya. Ada faktor lain (epsilon) yang membuat penerapannya tidak bersifat umum. Persis seperti laporan PUMA yang menyatakan bahwa, “Tidak ada satu pun model manajemen publik yang dipandang terbaik, dan reformasi harus memperhitungkan perbedaan nasional dan kejadian di tingkat lokal” (OECD, 1996 : 17).

PUMA, yang berada di bawah OECD, mendefinisikan NPM sebagai berikut :

“Sebuah paradigma baru bagi manajemen publik telah muncul yang bertujuan mendorong kultur yang berorientasi pada kinerja (performance-oriented culture) dalam sektor publik yang kurang didesentralisasi. NPM dicirikan oleh :

Fokus yang lebih dekat pada hasil, dalam arti efisiensi, keefektifan, dan kualitas layanan.

Penggantian struktur hirarki yang sangat disentralisasi oleh

terhadap alokasi sumberdaya dan antaran layanan dibuat lebih dekat pada titik antaran (point of delivery), dan menyediakan lingkup bagi umpan balik dari klien atau kelompok kepentingan lainnya.

Adanya fleksibilitas untuk mengeksplorasi sejumlah alternatif dalam mengarahkan provisi dan regulasi publik yang akan menghasilkan outcome kebijakan yang lebih baik dilihat secara cost-effective.

Fokus yang lebih besar pada efisiensi dalam menyediakan

layanan secara langsung oleh sektor publik, melibatkan penetapan target-target produktivitas dan menciptakan lingkungan yang kompetititif di dalam dan diantara organisasi sektor publik.

Penguatan kapasitas strategis di pusat untuk membimbing evolusi dari negara dan memberi kesempatan untuk merespon perubahan eksternal dan kepentingan yang beragam secara fleksibel, dan biaya yang sedikit.”

Melihat karakteristik tersebut, yang secara esensial bersifat mengikat semua anggota OECD, sangat mudah difahami bila ada kesulitan dalam proses perubahan kultural. Berpikir pada proses dan kerangka kerja yang kaku dalam penyediaan layanan, baik institusi maupun individu didorong untuk lebih fokus pada upaya memperbaiki hasil dari intervensi publik, termasuk mengeksplorasi alternatif untuk mengarahkan penyediaan barang-barang publik (OECD, 1996 : 8).

Sedangkan Holmes dan Shand (1995 : 551) menggunakan definisi NPM sebagai berikut :

Sebuah pendekatan yang lebih bersifat strategis atau berorientasi pada hasil (efisiensi, keefektifan, dan kualitas layanan) untuk pembuatan keputusan.

Penggantian struktur organisasi hirarki yang sangat disentralisasi

Adanya fleksibilitas untuk mengeksplorasi alternatif dalam mengarahkan provisi publik yang mungkin menghasilkan outcome kebijakan yang labih baik secara cost-effective.

Memfokuskan perhatian pada upaya mencocokan wewenang dan

tanggungjawab sebagai kunci untuk memperbaiki kinerja, meliputi mekanisme seperti kontrak kinerja secara eksplisit (explicit performance-contracting).

Menciptakan lingkungan yang kompetitif di dalam dan diantara organisasi sektor publik.

Penguatan kapasitas strategis di pusat untuk “mengemudikan” pemerintah merespon perubahan eksternal dan kepentingan yang beragam secara cepat, fleksibel, dan biaya yang sedikit.

Akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar melalui syarat

untuk melaporkan hasil dan biaya keseluruhannya.

Penganggaran untuk layanan yang luas (service-wide budgeting)

dan sistem manajemen untuk mendukung dan mendorong perubahan tersebut.

Dalam pada itu Overman dan Garson (1983) mengemukakan sejumlah karakteristik khas dari manajemen publik, yaitu :

1. Fokus pada fungsi manajemen dibanding nilai-nilai sosial dan konflik diantara birokrasi dan demokrasi;

2. Fokus pada ekonomi dan efisiensi daripada keadilan, daya tanggap, atau pengutamaan politik (political salience);

3. Fokus pada manajer level menengah daripada elit politik atau elit kebijakan;

4. Kecenderungan melihat manajemen secara umum (generic), atau sekurang-kurangnya meminimalisasi perbedaan antara sektor publik dan privat daripada memberi aksentuasi pada keduanya;

5. Fokus pada organisasi dari fokus pada hukum, institusi, dan proses politik-birokratik;

6. Kaitan filosofis yang kuat dengan disiplin manajemen daripada dengan ilmu politik, sosiologi, psikologi, atau ilmu ekonomi.

yang bersamaan dengan isi reformasi yang relatif sama. Di negara-negara anggota OECD, misalnya, strategi reformasi yang dijalankan dalam banyak hal memiliki kesamaan : bertujuan baik untuk memperbaiki kinerja sektor publik maupun mendefinisi ulang peran pemerintah dalam perekonomian. Ada sejumlah hal kunci yang mendorong perlunya upaya reformasi ini :

1. fokus yang lebih besar terhadap hasil dan nilai yang lebih besar terhadap uang,

2. devolusi kewenangan dan fleksibilitas yang diperluas, 3. akuntabilitas dan kontrol yang diperkuat,

4. orientasi terhadap klien dan layanan,

5. memperkuat kapasiatas untuk mengembangkan strategi dan kebijakan,

6. memperkenalkan kompetisi dan unsur pasar lainnya, serta

7. mengubah hubungan dengan tingkatan pemerintahan lainnya (OECD, 1995 : 25).

Menurut PUMA (Public Management) Committee dari OECD semua elemen tersebut telah megakibatkan terjadinya pergeseran paradigma dalam pemikiran tentang pemerintahan. Namun patut juga dicatat bahwa tidak ada model tunggal dalam kerangka reformasi, dan perbedaan antar-negara perlu ditekankan dan selalu ada dalam reformasi tertentu:

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya reformasi pemerintahan tidak selalu identik antara satu negara dengan negara lainnya, juga tidak ditujukan pada aspek yang sama dari struktur dan kinerja pemerintahan. Inisiatif pada aspek yang sama tidak selalu berhasil diterapkan di negara yang berbeda, juga implementasinya tidak selalu mengakibatkan hasil yang sama. Pendeknya, terdapat perbedaan yang begitu besar dalam metode, praktek, dan hasil dari upaya reformasi di negara-negara berbeda.

7. MEMAHAMI AUDIT ORGANISASI DALAM KONTEKS REFORMASI PEMERINTAHAN

Di banyak negara bentuk-bentuk reformasi tersebut masih selalu dikaitkan dengan pemikiran NPM, namun gagasan tentang peran pemerintah hanya merupakan satu kemungkinan saja dari seperangkat faktor yang dapat menjelaskan perubahan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang koherensi teori NPM dan kemampuannya untuk mendorong perubahan pemerintahan (Hood 1991, 1995; Gruening 2001). Dalam kenyataan, ada begitu banyak upaya reformasi di berbagai negara yang berbeda, berbagai catatan tentang keberhasilan (terutama New Zealand) maupun kegagalan (seperti Mongolia), dan upaya yang kontradiktif untuk mengadopsi kontrol keuangan yang lebih ketat terhadap pemerintah dan pada saat yang sama memperluas kesempatan bagi partisipasi warga negara dalam melakukan deliberasi public dan aktivitas pemerintahan. Ini merupakan suatu pandangan mekanistik yang mengkaitkan antara globalisasi, teori NPM, dan reformasi pemerintahan (Pollitt 2001a, 2001b).

Penjelasan mengenai hal tersebut bermanfaat sebagai standar atau rujuk-banding (benchmark) tentang dimana sebaiknya perubahan dalam masing-masing sistem dapat dinilai dan kapan saat reformasi dilakukan sehingga dapat merubah sejumlah aspek dari gaya-gaya pemerintahan yang sebelumnya ada.

Khusus untuk kasus di Indonesia, Miftah Thoha mengemukakan bahwa reformasi birokrasi/pemerintahan diperlukan dengan 3 alasan pokok, yaitu :

1. lembaga birokrasi pemerintah terlalu besar dan perlu dievaluasi efektivitas kerjanya ;

2. perubahan situasi politik dan krisis ekonomi ; 3. banyak terjadi anomali birokrasi.

Selanjutnya Miftah Thoha juga menyebutkan bahwa reformasi birokrasi itu ditujukan pada 3 hal atau unsur pokok, yaitu :

1. Lembaga ; 2. Sistem ;

3. Sumberdaya manusia.

Berdasarkan hal tersebut maka lingkup reformasi birokrasi meliputi antara lain :

1. Di bidang kelembagaan, perlu dianalisis jumlah lembaga birokrasi pemerintah.

2. Beban kerja masing-masing satuan organisasi.

3. Aktivitas kerja masing-masing jabatan dan jumlah jabatan. 4. Jumlah personalia yang dibutuhkan

5. Hubungan kerja antara jabatan politik dan birokrasi karier.

6. Penggunaan titelatur dan nomenklatur birokrasi dan politik yang tepat untuk menghindari anomali.

8. Ditetapkannya UNdang-undang tentang kedudukan, peran, dan system kerja birokrasi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Daft, Richard L. 1992. Organization Theory and Design (Fourth Edition). West Publishing Company. St. Paul, Minnessota.

2. Gibson, Ivancevich, Donnelly, Konopaske. 2006. ORGANIZATIONS : Behavior, Structure, Processes (Twelfth Edition). McGraw-Hill Irwin. Philippines.

3. Ingstrup, Ole and Crookall, Paul, 1998. The Three Pillars of Public Management : Secrets of Sustained Success. McGill-Queen’s University Press. Canada

4. Jones, Gareth R. 2004. Organizational Theory, Design, and Change : Text and Cases (Fourth Edition). Pearson-Prantice Hall. New Jersey.

5. Light, Paul C. 2005. The Four Pillars of High Performance. McGraw-Hill. New York.

6. Melcher, Arlyn J. 1976. Structure and Process of Organizations : A System Approach. Prantice-Hall Inc. New Jersey

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas pokok eselon I pada Kementrian Negara.