BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Produk Minyak Sawit

Minyak sawit merupakan lipida yang tidak larut dalam air namun dapat larut dalam berbagai pelarut organik. Minyak sawit merupakan campuran trigliserida dengan rangkaian asam lemak yang berantai panjang atau jumlah karbonnya. Terdapat 5 reaksi penting dari asam lemak dalam trigliserida, yaitu : hidrolisis, oksidasi, hidrogenasi, transesterifikasi dan reaksi penambahan halogen dimana suatu molekul iodium ditambahkan pada suatu ikatan rangkap.

Minyak sawit, seperti juga minyak lainnya, merupakan campuran dari banyak trigliserida. Dengan asam lemak yang berbeda – beda yang dikombinasikan dalam berbagai posisi dalam suatu molekul, karena itu juga minyak sawit memiliki suatu titik leleh yang tertentu. Asam lemak jenuh minyak sawit memiliki suatu titik leleh yang tinggi adalah asam palmitat dan asam stearat. Asam oleat, asam linoleat dan asam linolenat memiliki ikatan rangkap adalah asam lemak tak jenuh dan memiliki titik leleh yang lebih rendah.

Semua komponen minyak sawit larut dalam lemak karena merupakan lipida. Namun demikian, terdapat juga sebagian kecil dari lipida tersebut yang bukan trigliserida. Senyawa – senyawa ini yang sebagian kecil dari lipida tersebut buka n trigliserida. Senyawa – senyawa ini sebagian besar terkonsentrasi dalam fraksi olein setelah proses fraksinasi. Meskipun jumlahnya sangat kecil dalam minyak sawit. Namun nilai penting senyawa ini ini semakin tinggi, termasuk didalamnya yaitu : karoten, tokoferol, sterol dan terpenoid. Senyawa – senyawa karoten memiliki warna merah atau coklat, komponennya terdiri dari berbagai ikatan rangkap yang berlainan, beberapa diantaranya memiliki peranan penting dalam pembentukan vitamin A. karotenoid semacam ini biasa disebut komponen pro – vitamin A, diantaranya yang paling adalah β – karoten.

Minyak kelapa sawit banyak mengandung gliserida – gliserida dan sebagian kecil komponen non gliserida. Untuk tujuan merubah minyak ke bentuk yang dapat digunakan, beberapa dari non gliserida harus di kurangi ataupun dihilangkan ke level tertentu. Ada dua jenis gliserida, yaitu yang larut dalam minyak dan yang tidak larut dalam minyak. Kotoran - kotoran yang tidak larut dalam minyak meliputi serat buah dan cangkang. Sedangkan komponen non gliserida yang larut dalam minyak meliputi asam lemak bebas, fofolipid, logam dan karoten, dan lain – lain. Tujuan refening adalah untuk mendapatkan minyak sawit dengan kualitas yang baik yang sesuai dengan standard dengan menghilangkan kotoran – kotoran.(Anonymous I, 2006)

2.2. Komponen Kimiawi Lipid

Trigliserida / triasilgliserol / lemak netral adalah suatu ester alkohol dengan asam lemak. Alkoholnya gliserol dan asam lemaknya asam karboksilat dengan kerangka hidrokarbon yang panjang (BM tinggi).

Gliserol 3 molekul asam lemak Trigliserida Air

Kemungkinan – kemungkinan macam trigliserida yang dapat terbentuk pada reaksi diatas adalah :

a. 3 mono gliserida, bila 1 molekul asam lemak berikatan dengan salah satu atom C gliserol.

b. 1,2 – digliserida, bila 2 molekul asam lemak berikatan dengan kedua atom C gliserol, dan

c. Trigliserida, bila 3 molekul asam lemak berikatan dengan ketiga atom C gliserol.

2.3. Sifat Kimia –Fisik Asam Lemak

Ada tiga sifat kimia – fisik asam lemak yang perlu dikemukakan,yaitu sebagai berikut :

1. Rantai hidrokarbon asam lemak jenuh bersifat elastis. Karena dapat berputar pada sumbu atom karbonnya dan Karena itu tidak stabil, asam lemak jenuh memiliki titik cair tinggi. Dengan demikian, untuk mengubah struktur / bentuk molekulnya, tidak diperlukan energi yang terlalu tinggi karena itu titik cairnya relatif rendah.

2. Rantai hidrokarbon asam lemak tak jenuh bersifat kaku. Struktur molekulnya sulit diubah karena itu ia lebih stabil. Untuk mengubah struktur molekulnya diperlukan energi yang lebih tinggi karena titik cairnya relatif tinggi.

3. Posisi konfigurasi isomer cis pada asam lemak tak jenuh dapat berubah ke

bentuk isomer trans dengan proses pemanasan tinggi dan katalis. (Wahab)

2.4. Oleokimia

Oleokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang proses pengolahan asam lemak dan gliserin serta derivatnya baik yang dihasilkan dari minyak seperti gliserida juga hasil sintesa dari produksi etilena dan propilena serta industri petrokimia.(Richtler.et al, 1984).

Oleokimia didefinsikan sebagai pembuatan asam lemak dan gliserin serta turunannya baik berasal dari hasil pemecahaan trigliserida yang dikandung minyak dan lemak alami maupun berasal dari produk petrokimia. Sumber oleokimia yang berasal dari ester gliserida minyak / lemak alami berasal dari minyak kacang kedelai, biji bunga matahari, kelapa sawit, inti sawit, kelapa , alpukat, biji kapas, lemak sapi, lemak babi, minyak ikan paus, biji karet, kemiri, jarak, serta berbagai sumber lainnya. Oleokimia alami merupakan senyawa kimia

yang berasal dari minyak dan lemak tumbuh – tumbuhan yang diperoleh dengan cara saponifikasi diikuti hidrolisis sehingga menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Produk oleokimia dasar yang utama adalah asam lemak, ester asam lemak, alkohol asam lemak, amina asam lemak, serta gliserol yang merupakan produk samping yang juga tidak kalah pentingnya. Sedangkan oleokimia sintetis yang berasal dari petrokimia misalnya pembuatan alkohol asam lemak dari etilena serta gliserin dari propilena. (Brahmana,H.R, 1991)

Diantara produk – produk tersebut asam lemak merupakan bahan oleokimia yang terpenting yang digunakan dalam berbagai reaksi modifikasi kimia untuk menghasilkan berbagai produk turunan dengan berbagai aplikasi indutrial yang berbeda. Asam lemak banyak digunakan dalam pembuatan sabun, produk – produk karet, kosmetik, lilin dan juga bahan baku untuk produksi turunan amina asam lemak. Disisi lain aplikasi gliserol pada industri oleokimia juga sangat luas, yang digunakan pada produk kosmetik, farmasi, bahan peledak, serta monogliserida yang digunakan sebagai bahan pengelmusi. Hingga saat ini, umumnya sebagian produk oleokimia ini diaplikasikan sebagai surfaktan pada produk – produk kosmetik, toileteris, serta produk pencuci / pembersih, baik untuk kebutuhan rumah tangga, maupun industri seperti tekstil, plastik, pertambangan, dan pengolahan limbah cair pabrik.. (Elisabeth J, 1999)

2.5. Gliserin

2.5.1 Sejarah Gliserin

Gliserin pertama sekali diidentifikasi oleh Scheele pada tahun 1770 yang diperoleh dengan memanaskan minyak zaitun (olive oil). Pada tahun 1784, Scheel melakukan penelitian yang sama terhadap beberapa sumber minyak nabati lainnya dan lemak hewan seperti lard. Scheel menamakan hasil temuannya ini dengan sebutan ‘the sweet principle of fats”. Nama gliserin baru dikenal setelah pada tahun 1811. Nama ini diberikan oleh Chevreul (orang yang melanjutkan penelitian Scheele ) yang diambil dari bahasa Yunani (Greek) yaitu dari kata glyceros yang

berarti manis. Pada tahun 1836, Pelouze menemukan formula dari gliserol dan pada tahun 1883 Berthlot dan Luce mempublikasikan formula struktur gliserol. Tahun 1847, Sobrero menemukan nitrogliserin, suatu senyawa yang tidak stabil yang mempunyai potensi besar untuk berbagai aplikasi komersial. Tahun 1836, Alfred Nobel mendemostrasikan kemampuan daya ledak nitrogliserin. Pada tahun 1875, Alfred Nobel menemukan suatu peledak yang disebut gelatin yaitu campuran dari nitrogliserin dan nitroselulosa. Penemuan bahan peledak ini membuat permintaan akan gliserin sangat meningkat terutama pada saat revolusi industri. Pada tahun 1883, Runcon mematenkan recovery gliserin dari sabun alkali hasil distilasi. Gliserol merupakan tryhydric alcohol C2H5(OH)3 atau

1,2,3-propanetriol. Struktur kimia dari gliserol adalah sebagai berikut : CH2OH

CHOH CH2OH

Pemakaian kata gliserol dan gliserin sering membuat orang bingung. Gliserol dan gliserin adalah sama, tetapi pemakaian kata gliserol biasa dipakai jika kemurnian rendah (masih terkandung dalam air manis) sedangkan pemakaian kata gliserin dipakai untuk kemurnian yang tinggi. Tetapi secara umum, gliserin merupakan nama dagang dari gliserol.

Gliserol dapat dihasilkan dari berbagai hasil proses, seperti :

1. Fat splitting, yaitu reaksi hidrolisa antara air dan minyak menghasilkan gliserol dan asam lemak.

2. Safonifikasi lemak dengan NaOH, menghasilkan gliserol dan sabun

Triasilgliserol Sodium hidroksida Gliserin Sabun

3. Transesterifikasi lemak dengan metanol menggunakan katalis NaOCH3 (sodium methoxide), menghasilkan gliserol dan metil ester

Triasilgliserol Metanol Metil ester Gliserin

Salah satu alkil trihidrat yang penting adalah gliserol (propa-1,2,3-triol) CH2OHCHOHCH2OH. Senyawa ini kebanyakan ditemui hampir di semua lemak

hewani dan minyak nabati sebagai ester gliserin dari asam palmitat dan asam oleat. (Austin, 1985)

Gliserol adalah senyawa netral, dengan rasa yang manis, tidak berwarna, cairan kental dengan titik lebur 20 oC dan memiliki titik didih yang tinggi yaitu 290 oC. Gliserol dapat larut sempurna dalam air dan alkohol, tapi tidak larut dengan minyak. Sebaliknya, banyak zat lebih mudah larut dalam gliserol dibanding dalam air maupun alkohol. Oleh karena itu gliserol merupakan pelarut yang baik. (Anonimous IV, 2006).

Senyawa ini bermanfaat sebagai anti beku dan juga merupakan senyawa yang higroskopis sehingga banyak digunakan untuk mencegah kekeringan pada tembakau, pembuatan tinta dan parfum pada obat – obatan, kosmetik, makanan dan minuman serta penggunaaan lainnya. (Austin, 1985)

Gliserol banyak dihasilkan dari industri oleokimia di Sumatera Utara, merupakan bahan baku yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi. Gliserol dapat diperoleh dari pemecahaan ester asam lemak dari minyak dan lemak dari industri oleokimia. (Bhat,1990)

Banyak proses alami gliserin yang diperoleh dari hasil samping proses penyabunan. Dengan penambahan trigliserida dengan kaustik soda. Proses saponifikasi yang menghasilkan sabun sebagai produk utama dan gliserin yang umumnya sebagai produk samping.

Trigliserida kaustik soda Gliserol Sabun

2.5.2 Proses Pembuatan Gliserin di PT. OleoChemical Soap.

Proses pembuatan gliserin di PT. Oleochemical Soap menggunakan bahan baku seperti RBDPO/ RBDPS/ RBDPKO dan dengan penambahan NaOH sehingga terjadi reaksi penyabunaan (saponifikasi) menghasilkan sabun dan spent lye. Yang mana spent lye mengandung komponen 10 – 30 % gliserin(bergantung pada pada proses produksi).

Kemudian sabun dan spent lye dipisahkan dengan menggunakan sistem sentrifugasi dengan memakai larutan garam 22 % yang disebut brine solution. Pemisahaan ini dengan menggunakan sentrifugasi sekitar 25000 rpm pada suhu

berkisar 120 – 130 oC sehingga akan terpisah antara sabun dan spent lye. Kemudian spent lye dipisahkan dari sabun. Dalam keadaan ini pH spent lye adalah 14, sehingga perlu dinetralkan dengan menggunakan HCl 32 %. Setelah pH spent lye = 7-6. Untuk mengendapkan (membentuk flok) dari sisa - sisa minyak yang tidak ikut bereaksi dalam proses pembuatan sabun ditambahkan larutan FeCl3. Sehingga disaring dengan menggunakan filter press untuk

memisahkan antara flokulan dengan spent lye. Kemudian spent lye diproses dengan menggunakan destilasi pada suhu 80 – 90 o

• Kosmetik : digunakan sebagai body agent, emollient, humectant, lubricant, solven. Biasanya dipakai untuk krim kulit and losion, shampoo and hair conditioners, sabun dan deterjen.

C menghasilakn crude spent lye. Crude spent lye ini dengan menggunakan vakum pada tekanan sekitar 1 – 1,5 Bar di masukkan kedalam suatu tank sampai Crude Spently 18 % sehingga akan menghasilkan crude spent lye dan residu. Sehingga crude spent lye ini akan di murnikan lagi. Sedangkan residunya akan di masukan dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).(Luiz Spitz,1996).

2.5.3 Manfaat Gliserin

Penggunaan gliserin untuk berbagai keperluan adalah sebagai berikut :

• Dental cream : digunakan sebagai humectant

• Peledak : digunakan untuk membuat nitrogliserin sebagai bahan dasar peledak

• Industri makanan dan minuman : digunakan sebagai pelarut, pengemulsi, conditioner,

• Pendingin anti karat and pelapis. Digunakan dalam industri minuman anggur dan minuman lainnya.

• Industri logam : digunakan untuk pengasaman, pemadaman, pengupasan, dan galvanisasi

• Industri kertas : digunakan sebagai humectant, plasit, softening agent, dan lain - lain.

• Industri farmasi : digunakan untuk anti biotik, kapsul dan lain-lain • Fotograph : digunakan sebagai plastisasi

• Resin : digunakan untuk poli uretan, epoksi, asam petalik dan Industri • tekstil : digunakan lubricating, antistatic, anti menyusut, tahan air dan

tahan api.

• Tembakau : digunakan sebagai humectant, agen pelembut.

2.6. Besi

Besi adalah logam berwarna putih - perak, liat dan dapat dibentuk. Dialam terdapat sebagai hematit. Fe melebur pada 1535o

Fe + 2H

C. Jarang terdapat Fe komersial yang murni; biasanya Fe mengandung sejumlah kecil karbida, silisida, fosfida, dan sulfida dari Fe, serta sedikit grafit. Zat – zat pencemar ini memainkan peranan penting dalam kekuatan struktur Fe. Fe dapat dimagnitkan. Asam klorida encer atau pekat dan asam sulfat encer melarutkan Fe, pada mana dihasilkan garam – garam Fe(II) dan gas Hidrogen.

+ Fe2+ + H Fe + 2HCl Fe 2 2+ + 2Cl- + H

Garam – garam Fero diturunkan dari besi(II) oksida, FeO. Dalam larutan, garam – garam ini mengandung kation Fe

2

Didalam air minum Fe menimbulkan rasa, warna kuning, penggendapan pada dinding pipa, pertumbuhan bakteri besi dan kekeruhan. Besi diperlukan didalam tubuh dalam pembentukan haemoglobin. Banyaknya Fe didalam tubuh dikendalikan pada fase absorbsi. Tubuh manusia tidak dapat mengekresikan Fe. Sekalipun Fer diperlukan dalam tubuh tetapi dalam dosis besar dapat merusak dinding usus. Debu Fe dapat diakumulasi didalam alveoli dan dapat menyebabkannya funsi paru – paru (Azwar,1997).

2+

dan berwarna sedikit hijau. Ion – ion gabungan dan kompleks – kompleks sepit yang berwarna tua adalah juga umum. Ion besi (II) dapat mudah dioksidasikan menjadi besi(III), maka merupakan zat

pereduksi yang kuat. Semakin kurang asam larutan itu, semakin nyatalah efek ini; dalam suasana netral atau basa bahkan oksigen dari atmosfer akan mengoksidasikan ion besi (II). Maka larutan besi (II) harus sedikit asam bila ingin disimpan untuk waktu yang agak lama.

Garam – garam besi (III) diturunkan dari oksida besi(III), Fe2O3. mereka

lebih stabil daripada garam besi (II). Dalam larutannya,terdapat kation – kation Fe3+yang berwarna kungin muda; jika larutan mengandung klorida, warna menjadi semakin kuat.(Vogel,1979).

2.7. Metode Analisis Menggunakan Alat Inductively Couple Plasma (ICP).

Inductively Couple Plasma merupakan alat untuk analisa unsur logam dalam suatu bahan. Bahan yang akan dianalisa harus berwujud larutan yang homogen. Ada sekitar 80 unsur yang dapat dianalisa dengan menggunakan alat ini. Kelebihan alat ini adalah sangat selektif dan dapat digunakan untuk mengukur beberapa unsur sekaligus dalam setiap penggukuran (Phillips, 1989).

Tetapi dengan semakin banyak permintaan pengukuran ternyata alat ini mempunyai kelemahan yaitu kurang sensitif terhadap pengukuran unsur yang mempunyai panjang gelombang dibawah 200 nm. Keterbatasan pengukuran tersebut ditunjukkan dengan nilai limit deteksi yang diperoleh. Pada penelitian sebelumnya tanpa menggunakan asupan gas N2

Menurut petunjuk pengoperasian alat ICP AES Plasma 40 dan Annaul Book of ASTM standards. Ada cara untuk mengatasi hambatan ini antara lain dengan cara mengalirkan gas N

diperoleh limit deteksi 2.4370 ppm untuk As dan 3.8625 ppm untuk unsure Sb. Sehingga untuk mengukur konsentarsi sampel yang lebih rendah tidak bisa dilakukan.

2 pada sistem optik. Gas N2 digunakan untuk

mengurangi kelembaban dan menghilangkan pengaruh udara atmosfir di sistem optik sehingga diharapkan dapat meningkatkan sensivitas sinar yang dihasilkan dari unsur yang mempunyai panjang gelombang di bawah 200 nm (dekat daerah

Ultra violet) dapat di deteksi dengan baik dan menurunkan limit deteksi pengukuran. ( Siti Amina, 1997 & Yulia, 2003)

2.7.1 Prinsip Kerja Alat Inductively Couple Plasma (ICP).

Gambar 2.1 Alat Inductively Couple Plasma (ICP)

Prinsip umum pada pengukuran ini adalah mengukur intensitas energi / radiasi yang di pancarkan oleh unsur – unsur yang mengalami perubahan tingkat energi atom (eksitasi atau ionisasi)(Phillips, 1989). Larutan sampel dihisap dan dialirkan melalui capillary tube ke Nebulizer. Nebulizer merubah larutan sampel di bentuk aerosol yang kemudian di injeksikan oleh ICP. Pada temperature plasma, sampel – sampel akan teratomisasi dan tereksitas. Atom yang tereksitasi akan kembali ke keadaan awal (ground state) sambil memancarkan sinar radiasi. Sinar radiasi ini didispersi oleh komponen optik. Sinar yang terdispersi, secara berurutan muncul pada masing – masing panjang gelombang unsur dan dirubah dalam bentuk sinyal listrik yang besarnya sebanding dengan sinar yang dipancarkan oleh besarnya konsentarsi unsur. Sinyal ini kemudian diproses oleh sistem pengolah data (Siti Amina, 1997)

Langkah kerja ICP: 1. Preparasi Sampel

Beberapa sampel memerlukan langkah preparasi khusus seperti penambahn asam, pemanasan, dan desktruksi dengan mikrowave.

2. Nebulisasi

Cairan diubah menjadi aerosol. 3. Desolvasi/ Volatisasi

Pelarut dihilangkan sehingga terbentuk aerosol kering. 4. Atomisasi

Ikatan gas putus, dan hanya ada atom. Suhu pasma dan temperatur sangat penting pada tahap ini.

5. Eksitasi/ Emisi

Atom memperoleh energi dari tumbukan dan memancarkan cahaya dari panjang gelombang yang khas.

6. Deteksi/ Pemisahan

Grating mendispersikan cahaya yang dapat diukur secara kuantitatif.

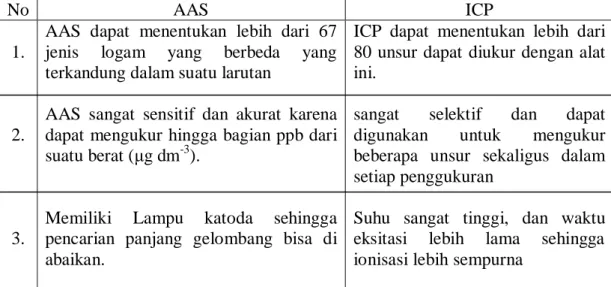

Tabel 2.1 Kelebihan dan Kelemahan Antara AAS dan ICP

a. Kelebihan

No AAS ICP

1.

2.

3.

AAS dapat menentukan lebih dari 67 jenis logam yang berbeda yang terkandung dalam suatu larutan

AAS sangat sensitif dan akurat karena dapat mengukur hingga bagian ppb dari suatu berat (μg dm-3

ICP dapat menentukan lebih dari 80 unsur dapat diukur dengan alat ini.

sangat selektif dan dapat digunakan untuk mengukur beberapa unsur sekaligus dalam setiap penggukuran

Suhu sangat tinggi, dan waktu eksitasi lebih lama sehingga ionisasi lebih sempurna

).

Memiliki Lampu katoda sehingga pencarian panjang gelombang bisa di abaikan.

b. kelemahan

No AAS ICP

1.

2.

Karena setiap logam memiliki lampu katoda masing sehingga tidak bisa dilakukan pengukuran sekaligus.

Sumber cahaya kontinu tidak dapat digunakangaris-garis absorpsi lebih sempit dari pita pada spektroskopi biasa

kurang sensitif terhadap pengukuran unsur yang mempunyai panjang gelombang dibawah 200 nm.

Tidak ada ionisasi antar ion

2.8 Proses Pemurnian Garam

Industri kimia yang memanfaatkan garam sodium klorida sebagai bahan bakunya sering disebut industri khlor alkali. Produk utama dari indutri ini adalah klorin (Cl2) dan sodium hidroksida (NaOH), yang banyak dibutuhkan oleh industri lain

seperti industri pulp, tekstil, deterjen, sabun, dan pengolahan air limbah. (Austin, 1985)

Teknologi mutakhir yang digunakan pada industri khlor alkali untuk menghasilkan produk – produk tersebut adalah elektrolisa larutan garam (brine). Teknologi ini digunakan karena harga bahan baku garam lebih murah, kemurnian produksi lebih tinggi, tekanan dan temperatur operasinya rendah. Proses elektrolisa larutan garam umumnya menggunakan sel membran karena, dibandingkan dengan sel diaphragma, dan sel merkuri, sel membran dapat menghasilkan produk elektrolisa dengan kemurniaan lebih tinggi.

Tetapi kelemahan dari sel membran itu sendiri adalah larutan garam yang diumpankan ke elektrolisis harus mempunyai kemurnian yang tinggi. Oleh karena pemurnian larutan garam dari pengotornya sebelum diumpankan ke elektrolisis. Impuritis pada garam meliputi senyawa yang bersifat higroskopis yaitu MgCl2,

CaCL2, MgSO4 dan CaSO4, dan beberapa zat yang bersifat yaitu Fe, Cu, Zn dan

Pengotor – pengotor tersebut dapat bereaksi dengan ion hidroksil (OH-) sehingga, terutama, membentuk endapan putih Ca(OH)2 dan Mg(OH)2. Endapan

– endapan yang tersbentuk akan menutupi permukaan membran sehingga akan menghambat penyeberangan ion Na+ dari anoda dan katoda. (OxyTech, 1992)

Baku mutu larutan garam sebagai umpan elektrolisis adalah NaCl 300 ± 20 gram /liter, Ca+2+≤ 10 ppm, Mg +2≤ 10 ppm dan TSS ≤ 7 ppm.(Tarmizi, 2000) Sampai saat ini, pemisahan garam dari impuritisnya masih menjadi permasalahan yang cukup serius dalam industri khlor alkali, terutama karena harus sering dilakukan penggantian sel membran dalam electrolyzer untuk dapat mengantisipasi kegagalan proses. Ada 3 macam pengaruh endapan terhadap membran, yaitu turunnya produksi akibat turunnya effisiensi membran, naiknya konsumsi power listrik akibat naiknya tekanan membran dan turunnya umur membran.

Untuk mengurangi pengotor dalam garam dapat juga dilakukan dengan kombinasi dari proses pencucian dan pelarutan cepat pada saat pembuataan garam. Sedangkan penghilangan pengotor dari produk garam dapat dilakukan dengan proses kimia, yaitu mereaksikannya dengan Na2CO3 dan NaOH sehingga

terbentuk endapan CaCO3 dan Mg(OH)2

CaSO

. Reaksi kimia yang terjadi adalah sebagai berikut :

4 + Na2CO3 CaCO3 +

Na2SO4

Putih

MgSO4 + 2 NaOH Mg(OH)2 + Na2SO

CaCl 4 Putih 2 + Na2SO4 CaSO4 + Putih 2 NaCl MgCl2 + 2 NaOH Mg(OH)2 Putih + 2 NaCl CaCl2 + Na2CO3 CaCO3 + 2 Na Cl

Putih

Penambahan Na2CO3 dan NaOH merupakan bagian proses yang sangat

penting dalam proses pemurnian larutan garam. Untuk menghindari terjadinya pemecahan endapan yang disebabkan oleh sifat logam hidroksida yang mudah pecah, maka Na2CO3 ditambahkan terlebih dahulu dari NaOH. Hasil terbaik akan

didapatkan jika Na2CO3 dan NaOH ditambahkan serentak sehingga akan

menghasilkan reaksi yang bersamaan. Pengendapan bersama CaCO3 dan

Mg(OH)2 akan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan endapan hidroksida

yang mengendap sendiri. Hasil yang baik juga didapat jika Na2CO3 ditambahkan

lebih dulu sebelum penambahan NaOH. (Elliot,1999)

Faktor – faktor yang mempengaruhi pembentukan dan pemisahan endapan dari hasil reaksi kimia tersebut adalah suhu, rasio Ca / Mg dan penambahan flokulan, pengadukan, dana pengendapan. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa besaran parameter – parameter tersebut bervariasi. (Elliot, 1999)

Metoda yang sudah pernah dilakukan adalah pengadukan selama 1 menit setelah penambahan larutan Na2CO3

Temperatur : Kelarutan bertambah dengan naiknya temperatur. Kadang kala endapan yang baik terbentuk pada larutan panas, tetapi jangan dilakukan penyaringan terhadap larutan panas karena pengendapan dipengaruhi oleh faktor temperatur.

, lalu 30 detik setelah penambahan larutan NaOH pada 80 rpm. (Tarmizi, 1996)

Kita akan memperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhi kelarutan. Parameter – parameter yang penting adalah : temperatur, sifat pelarut, adanya ion – ion pengotor, pH, hidrolisis, pengaruh kompleks, dan lain – lain. Parameter tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

Sifat pelarut : Garam –garam anorganik lebih larut dalam air. Berkurangnya kelarutan di dalam pelarut organik dapat digunakan sebagai dasar pemisahan dua zat.

Efek ion sejenis : Kelarutan endapan dalam air berkurang jika larutan tersebut mengandung satu dari ion – ion penyusun endapan, sebab pembatasan Ksp (konstanta hasil kali kelarutan). Baik kation atau anion

yang ditambahkan, mengurangi konsentrasi ion penyusun endapan sehingga endapan garam bertambah. Contoh : endapan Fe(OH)3 dengan

penambahan NH4OH pada larutan FeCl3. Jika kita menambahkan NH4Cl,

maka akan mendorong kesetimbangan yang terjadi sehingga lebih banyak Fe yang mengendap dengan NH4

Efek ion – ion lain : Beberapa endapan bertambah kelarutannya bila dalam larutan terdapat garam – garam yang berbeda dengan endapan. Hal ini disebut sebagai efek garam netral atau efek aktivitas. Semakin kecil koefisien aktivitas dari dua buah ion, semakin besar hasil kali konsentrasi molar ion – ion yang dihasilkan.

OH. Hal ini berfungsi untuk menyempurnakan pengendapan. Pada analisis kuantitatif, ion sejenis digunakan untuk mencuci larutan selama penyaringan.

Pengaruh pH : Kelarutan garam dari asam lemah tergantung pada pH larutan, misal : oksalat; ion H + bergabung dengan ion C2O42- membentuk

H2C2O4 sehingga menambah kelarutan garamnya. Pemisahan logam

sulfida didasarkan pada pengendalian pH, digunakan pada analisis kualitatif, misalnya logam – logam sulfida yang kurang larut (golongan II) diendapkan dengan H2

Pengaruh hidrolisis : jika garam dari asam lemah dilarutkan dalam air . akan menghasilkan perubahan (H

S pada 0,1 M HCl, sedangkan logam sulfida yang kelarutannya lebih besar diendapkan berikutnya dengan menaikkan pH (untuk logam Golongan III).

+

Pengaruh kompleks : kelarutan garam yang sedikit larut merupakan fungsi konsentrasi zat lain yang membentuk kompleks dengan kation garam tersebut. Misalnya NH

). Kation dari spesies garam mengalami hidrolisis sehingga menambah kelarutannya.

3 pada endapan AgCl. Beberapa endapan

mula kelarutan berkurang (disebabkan ion sejenis) sampai melalui minimum. Kemudian bertambahn akibat adanya reaksi kompleksasi.

Reaksi yang menghasilkan endapan dapat dimanfaatkan untuk analisis secara titrasi jika reaksinya berlangsung cepat, dan kuantitatif serta titik akhir dapat dideteteksi. Beberapa reaksi pengendapan berlangsung lambat dan mengalami keadaan lewat jenuh. Tidak seperti gravimetri, titrasi pengendapan tidak dapat menunggu sampai pengendapan berlangsung sempurna. Hal ini penting juga adalah konstanta hasil kali kelarutan (Ksp

2.9 Bentonit

) harus cukup kecil sehingga pengendapan bersifat kuantitatif dalam batas kesalahan eksperimen. Reaksi samping tidak boleh terjadi; demikian juga kopresipitasi. Keterbatasan utama pemakaian cara ini disebabkan sedikit sekali indikator yang sesuai. Semuajenis reaksi diklasifikassi berdasarkan tipe indikator yang digunakan untuk melihat titik akhir. (Khopkar,2003)

Bentonit adalah istilah perdagangan untuk sejenis lempung yang banyak mengandung mineral montmorilonit (sekitar 85%), yaitu suatu mineral hasil pelapukan. Pengaruh hidrotermal, atau akibat transformasi / devitrifikasi dari tufa gelas yang diendapkan didalam air dalam suasana alkali. Fragmen sisanya pada umumnya terdiri dari campuran mineral kuarsa / kristobalit, feldspar, kalsit, gipsum, kaolinit, plagioklas, illit, dan lain sebagainya (Zulkarnaen, Wardoyo, S., Marmer,D.H.,1990).

Lempung merupakan salah satu komponen tanah yang tersusun atas senyawa alumina silikat dengan ukuran partikel yang lebih kecil dari 2 µm. Struktur dasarnya merupakan filosilikat atau lapisan silikat yang terdiri dari lembaran tetrahedral silikon – oksigen dan lembaran oktahedral aluminium oksigen – hidroksida.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sampel bentonit yang diambil di PT. Bumi Karyatama Raharja, diperoleh komposisi bentonit adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Hasil Analisis Sampel Bentonit

Kompisisi %

Kalsium oksida (CaO) Magnesium oksida (MgO) Alumunium oksida (Al2O3)

Ferri oksida (Fe2O3)

Silika (SiO2) Kalium oksida (K2 0.23 0.98 13.45 2.18 74.9 1.72 4 O) Air

Sifat – sifat dari bentonit adalah : 1. Memiliki kilap lilin

2. Memiliki warna yang cukup bervariasi, mulai dari warna dasar putih, hijau muda kelabu, merah muda dalam keadaan segar, dan akan berubah warna menjadi krem apabila telah melapuk, dan lama – kelamaan akan menjadi kuning dengan sedikit kemerahan, atau kecoklatan, serta hitam keabu – abuan, bergantung pada jenis dan jumlah fragmen mineralnya.

3. Bersifat sangat lunak, dan plastis, memiliki porositas yang tinggi, ringan, mudah pecah, terasa seperti sabun, mudah menyerap air dan dapat melakukan pertukaran ion (ion exchanging).

4. Mempunyai berat jenis berkisar antara 2, 4 – 2,8 g/mL.

2.9.2 Jenis – jenis bentonit

Ada 2 jenis bentonit yang banyak dijumpai, yaitu : 1. Swelling Bentonit

Bentonit ini dapat mengembang atau sering disebut bentonit jenis Wyoming atau Na – Bentonit, yaitu jenis mineral montmorilonit yang mempunyai partikel lapisan air tunggal (single Water layer Particles) yang mengandung kation Na+ yang dapat dipertukarkan. Bentonit jenis ini mempunyai kemampuan mengembang hingga delapan kali apabila dicelupkan kedalam air, dan tetap terdispersi beberapa waktu didalam air. Dalam keadaan kering, berwarna putih,

atau kuning gading, sedangkan dalam keadaan basah dan terkena sinar matahari akan berwarna mengkilap. Perbandingan antara kation Na+ dan kation Ca+

2. Non Swelling Bentonit.

yang terdapat didalamnya sangat tinggi,serta suspensi koloidnya mempunyai pH 8,5 – 9,8. Kandungan NaO dalam bentonit jenis ini, pada umumnya lebih besar dari 2 %. Karena sifat- sifat yang dimiliknya, maka bentonit inin dapat digunakan sebagai Lumpur bor, penyumbat kebocoran bendungan, bahan pencampur cat, sebagai bahan baku farmasi, bahan perekat pada pasir cetak dalam industri pengecoran dan lain sebagainya.

Bentonit ini kurang dapat mengembang atau sering juga disebut Ca – Bentonit , yaitu jenis mineral montmorilonit yang kurang dapat mengembang apabila dicelupkan didalam air, namun setelah diaktifkan dengan asam, maka akan memiliki sifat menyerap sedikit air dan akan cepat mengenda tanpa membentuk suspensi. Bentonit ini mempunyai pH-nya sekitar 4,0 – 7,1. Daya tukar ionnya juga cukup besar. Bentonit jenis ini mengandung kalsium dan magnesium yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan kandungan natriumnya. Karena sifat – sifat yang dimilikinya, maka bentonit jenis ini dapat digunakan sebagai bahan penyerap (pemucat) warna (bleaching earth).

Sebelum digunakan dalam berbagai aplikasi, bentonit harus diaktifkan dan diolah terlebih dahulu. Ada 2 (Dua) cara yang dapat dilakukan untuk aktivasi bentonit, yaitu :

1. Secara pemanasan.

Pada proses ini, bentonit dipanaskan pada temperature 300o – 350o

2. Secara kontak asam.

C untuk memperluas permukaan butiran bentonit.

Tujuan dari aktivasi kontak asam adalah untuk menukar kation Ca2+ yang ada dalam Ca –Bentonit menjadi ion H+ dan melepaskan ion Al, Fe, dan Mg dan pengotor – pengotor lainnya dari kisi – kisi struktur, sehingga secara fisik bentonit tersebut menjadi lebih aktif. Untuk keperluan tersebut asam sulfat dan asam klorida adalah zat kimia yang umum digunakan. Selama proses bleaching

tersebut, Al, Fe, dan Mg larut dalam larutan, kemudian terjadi penyerapan asam ke dalam struktur bentonit, sehingga rangkaian struktur (frame work) mempunyai area yang lebih luas. Proses pelepasan Al dari bentonit disajikan dalam persamaan berikut ini :

(Al4)(Si8)(O20)(OH)4 + 3 H+ (Al3)(Si8) O20(OH)2 + Al3+ + 2 H2

(Al

O

4)(Si8)(O20)(OH)4 + 6 H+ (Al2)(Si8) O20(OH)2 + 2 Al3+ + 4 H2

(Al

O Pada kondisi diatas, separuh dari atom Al berpindah dari struktur bersama dengan gugus hidroksida. Menurut Thomas Hickey, dan Stecker, atom – atom Al yang tersisa masih terkoordinasi dalam rangkaian tetrahedral dengan 4 atom oksigen tersisa.(Supeno Minto,2009)

Perubahan dari gugus oktahedral menjadi tertrahedral membuat kisi kristal bermuatan negatif pada permukaan kristal, sehingga dapat dinetralisir oleh ion hidrogen. Pada proses aktivasi selanjutnya terjadi pelarutan lebih banyak lagi. Persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut ini :

2)(Si8)(O20)(OH)4 + 3 H+ Al3+ + (Al)(Si8H4)O

(Al

20