POLA KEMITRAAN PETANI TERHADAP PERUSAHAAN

PTPN PABRIK GULA TAKALAR DI DESA

POLONGBANGKENG UTARA

KABUPATEN TAKALAR

LENIATI SYUKUR 105960093411

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2016

ii POLA KEMITRAAN PETANI TERHADAP PERUSAHAAN PTPN PABRIK GULA TAKALAR DI DESA POLONGBANGKENG UTARA

KABUPATEN TAKALAR

LENIATI SYUKUR 105960093411

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian Strata Satu ( S-1 )

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2016

iii

v ABSTRAK

Leniati Syukur, 105960093411. Pola Kemitraan Petani terhadap Perusahaan PTPN Pabrik Gula Takalar di Desa Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Dibimbing oleh Siti Wardah dan Dewi Puspitasari.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapatan petani pengguna kredit karena sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian dilaksanakan di PTPN Pabrik Gula Takalar di Desa Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, waktu penelitian yaitu bulan Mei sampai Juni 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Pengambilan populasi dan penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan sampel jenuh yaitu petani tebu di Desa Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar yang berjumlah 23 petani jadi jumlah populasi petani adalah 23 petani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran kemitraan pertanian tebu dalam menunjang petani tebu di kawasan pabrik gula Takalar santa membantu petani dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dimana petani tidak sulit dalam memasarkan tebu yang dihasilkan. Selain memudahkan pemasaran petani juga mendapat fasilitas kredit dari perusahaan dan hasil panen tebu yang tidak masuk dalam sortiran tetap menjadi milik petani dan diberikan kebebasan untuk memasarkan kemana saja. 2) Pendapatan petani tebu mandiri memperoleh pendapatan lebih kecil dari petani tebu yang bermitra dengan perusahaan. Hal tersebut karena besarnya biaya produksi yang harus dikeluarkan petani tebu mandiri, sedangkan untuk petani tebu yang bermitra dengan perusahaan biaya produksi dan operasioanlnya dibayar oleh perusahaan, sehingga petani tebu yang bermitra tinggal menerima harga jual tebu yang disortir, dan tebu yang tidak masuk dalam sortiran akan dikembalikan kepada petani lagi, sehingga petani yang bermitra memperoleh keuntungan tambahan lagi.

vi KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir pada Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Walaupun penulis menyadari, skripsi ini sangat jauh dari harapan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga dalam mengekplorasi pola kemitraan yang berjalan antara perusahaan dan petani kelapa sawit yang begitu luas penulis tak mampu menuangkan semuanya dengan dibatasi ruang dan waktu yang ada.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Semoga segala amal kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang diberikan kepada penulis mendapat balasan setimpal dan bernilai pahala di Sisi-Nya, dan semoga apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, AMIN.

Makasssar, 2016

vii DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ... Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK ... iv

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR ISI ... vii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 7

1.3. Tujuan Penelitian ... 8

1.4. Kegunaan Penelitian ... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 9

2.1 Konsep Kemitraan ... 9

2.2. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Kemitraan ... 11

2.3. Unsur-Unsur Kemitraan ... 14

2.4. Prinsip-Prinsip Kemitraan ... 15

2.5. Asas-Asas Kemitraan ... 17

2.6. Kelebihan dan Kekurangan Kemitraan ... 18

2.7. Kendala-Kendala Dalam Kemitraan ... 20

2.8. Bentuk-Bentuk Pola Kemitraan ... 21

2.9. Petani ... 24

2.10. Pengertian Tebu ... 24

2.11. Kerangka Pikir ... 25

BAB III METODE PENELITIAN... 27

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian ... 27

3.2. Teknik Pengambilan Sampel ... 27

3.3. Jenis dan Sumber Data ... 27

3.4. Teknik Pengumpulan Data ... 28

viii

3.6. Definisi Operasioanal ... 28

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN ... 30

4.1. Keadaan Topografi Kecamatan Polongbangkeng Utara Kab Takalar ... 30

4.2. Sejarah Berdirinya Pabrik Gula Takalar... 32

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 35

5.1. Peran Pola Kemitraan dalam Menunjang Petani Tebu ... 35

5.2. Penerimaan petani tebu dengan Pola Kemitraan ... 37

5.3. Penerimaan petani tebu dengan Pola Kemitraan PTPN (XIV) pabrik gula Takalar ... 40

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ... 54

6.1. Kesimpulan ... 54

6.2. Saran ... 54

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan produsen gula pasir dimana gula pasir digolongkan sebagai komoditas strategis, sehingga pemerintah berkewajiban menyediakan dalam jumlah yang cukup pada tingkat harga yang terjangkau di masyarakat. Saat ini produksi gula dalam negeri belum mampu mencukupi konsumsi, baik konsumsi lansung maupun konsumsi tidak lansung. Kekurangan gula untuk mencukupi kebutuhan konsumsi tersebut masih harus disediakan melalui impor. Sebagai gambaran pada tahun 2008 produksi Gula Nasional mencapai 2,67 ton, sementara kebutuhan gula domestik hampir 4,71 juta ton, sehingga terjadi kekurangan sekitar 2,04 ton dipenuhi melalui impor. (Rahmat, A, 2000).

Apabila dikaitkan dengan sistem bongkar ratoon, maka dalam hal mendapatkan randemen yang tinggi harus menggunakan sistem yang baik, bahwa dalam peningkatan randemen yang tinggi harus menggunakan beberapa sistem yang terdiri dari keprasan, dan bongkar ratoon dengan kedua sistem tersebut, maka setiap pabrik gula akan mendapatkan hasil yang tinggi tetapi berbeda dan ini dapat menutupi gula impor di Indonesia. Negara Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan keberadaan gula merupakan sebagai salah satu sembilan bahan pokok yang keberadaannya sangat mempengaruhi kehidupan rakyat banyak terhadap kebutuhan sehari - hari, serta memberikan sumbangan kepada kas negara melalui pajak dan cukai. Oleh karena itu pemerintah merasa perlu untuk campur tangan langsung dalam menangani

2 pergulaan di Indonesia yaitu meliputi aspek produksi, pemasaran, distribusi dan harga. (Rahmat, A, 2000). Tebu (Sacharum Officinarum) adalah tanaman rumput-rumputan yang banyak mengandung gula pada batangnya. Namun untuk sampai menghasilkan gula, terlebih dahulu tebu hasil panen dari kebun harus segera dikirim ke Pabrik Gula (PG) untuk selanjutnya diolah. Dari pengolahan tebu ini dihasilkan apa yang dikenal sebagai Gula Kristal Putih (GKP) dan tetes sebagai produk utama.

Disamping itu proses pengolahan tebu ini juga memproduksi ampas tebu yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar Boiler, media jamur merang, serta pupuk organik(Kompos). Sedangkan blotong yang dihasilkan dari proses pemurnian, dapat dimanfaatkan pula sebagai pupuk organic, (Rahmat, A, 2000).Pada dasarnya, Kelompok Industri Pabrik Gula memiliki sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan mutu Produk Gula Kristal Putih (GKP) yang memenuhi Standar Nasional Industri (SNI), rendemen yang tinggi dan biaya pengolahan yang rendah dengan menggunakan proses pengolahan yang optimal, efektif dan efisien.

Sedangkan parameter yang dipergunakan untuk menunjukkan mutu gula antara lain :Nilai Remisi Direduksi (NRD), Warna Icumsa (IU), Besar Jenis Butir (BJB), KadarAir, dan Pol pada suhu 20°C. Sedangkan faktor yang menentukan mutu gula adalah kondisi dan mutu tebu yang akan diolah. Tebu yang terbakar, tebu yang sudah layu atau yang sudah terkena penyakit, serta tebu lasahan, bila diolah dapat dipastikan akan menurunkan perolehan produksi serta mutu gula yang dihasilkan, (Wayan R.Susila dan Bonar M. Sinaga, 2005). Laju pertumbuhan produksi gula selama ini masih kecil di bandingkan kenaikan konsumsi. Kenaikan

3 produksi rata – rata hanya 3,58% per tahun, sedangkan kenaikan konsumsi mencapai 4,86% per tahun.

Indonesia di samping sebagai produsen gula (Urutan ke 12), juga sebagai pengimpor gula yang cukupbesar. Konsumsi gula di indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat. Disebabkan oleh pertambahan penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta semakin banyak industri memerlukan gula pasir sebagai bahan baku, karena produksi dalam negeri tidak dapat mengimbangi laju permintaan, sehingga indonesia terpaksa mengimpor gula untuk menutupi kelebihan permintaan tersebut dan indonesia rata – rata perusahaan industri terjadi penggunaan biaya yang sangat tinggi, sehingga produk yang ada di Indonesia sendiri sangatlah mahal dibandingkan gula impor.(Wayan R,S. 2004).

Pertumbuhan gula pasir belum dapat mengimbangi konsumsi gula pasir yang terus meningkat, maka impor gula pasir akan naik pula untuk menutupi kelebihan konsumsi tersebut. Jika kenaikan impor gula pasir akan naik pula untuk menutupi kelebihan konsumsi tersebut, jika kenaikan impor gula pasir pada saat harga gula yang dipasar dunia lebih rendah dari harga tetap dalam negeri tidak menjadi masalah, akan tetapi apabila harga gula dipasar luar negeri lebih tinggi dari harga tetap, maka akan membawa dampak bagi pemerintah karena harus mengeluarkan subsidi harga yang jumlahnya tidak dapat diduga. (Wayan R,S. 2004).

Langkah jangka panjang yang dilaksanakannya kebijakan harga yang sesuai secara teoritis swasembada gula masih dapat dilaksanakan. Dengan tingkat harga yang memadai didalam negeri sektor swasta dapat didorong untuk melakukan investasi peningkatan produksi gula sejalan dengan meningkatnya

4 kebutuhan konsumsi akan gula. Kebijakan pemerintah dalam bidang industri gula tidak hanya menyangkut aspek produksi saja, tetapi juga dalam sistem pemasaran, distribusi, perdagangan sampai kepada penentuan harga yang bertujuan untuk menjaga kuantitas penawaran dan menciptakan harga gula yang bertujuan untuk menjaga kuantitas penawaran dan menciptakan harga gula pasir yang layak dan stabil ditingkatkan konsumen. (Wayan R,S. 2004).

Peranan sektor pertanian sekarang dan masa depan masih merupakan sektoran dalan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Hampir semua sektor dewasa ini mengalami pertumbuhan negative, akibat krisis ekonomi, sektor pertanian masih mampu menunjukkan pertumbuhan yang positif. Dilain pihak sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat dan masih mampu meningkatkan kapasitas penyerapan tenaga kerja.

Hal ini membuktikan bahwa usaha yang berbasisi sumber daya domestic masih mewujudkan keunggulan dalam menghadapi krisis ekonomi dibandingkan usahatani yang berbasis sumber daya impor. (Wayan R,S. 2004). Seiring dengan populasi penduduk yang terus bertambah, pada tahun – tahun mendatang kebutuhan gula dalam negeri diperkirakan akan terus meningkat. Pada tahun 2010 dengan populasi penduduk sekitar 230 juta jiwa kebutuhan gula

Indonesia diproyeksikan mencapai 4, 69 juta ton, dimana 2,75 juta ton diantaranya merupakan kebutuhan gula komsumsi lansung masyarakat dan 1,94 juta ton kebutuhan industri. Pada tahun 2014 atau 5 tahun ke depan kebutuhan gula melonjak menjadi 5, 70 juta ton dan pada 2025 diproyeksikan mencapai 8, 30 juta ton. Kebutuhan gula yang terus meningkat ini harus segera diantisipasi, (Praditya Tono,1999). Upaya untuk meraih swasembada gula relatif berat dan

5 perlu kerja keras, karena produksi gula nasional saat ini baru mencapai 56 % dari kebutuhan.

Produksi Gula Nasional yang rendah terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas gula. Penurunan produktivitas gula terkait dengan berbagai faktor seperti perubahan kebijakan di bidang gula, ifisiensi pengolahan, pergeseran areal tebu ke lahan tegalan, penerapan baku mutu budidaya yang kurang baik dan khususnya sistem produksi yang terdir dari bongkar ratoon, keprasan dan cempolongan. (Kinnedy,2001).

Mengantisipasi penurunan produktivitas gula yang terus berlanjut pemerintah menerapkan berbagai regulasi dan kebijakan sperti pemberlakuan tarif bea masuk gula, harga provenue, dana talangan. Program revitalisasi, program akselerasi peningkatan produktivitas gula nasional. Kontribusi jawa timur dalam peningkatan produksi gula nasional relatif sangat besar. Sejak tahun 2000 hingga 2008, sekitar 46% total produksi gula nasional atau 75% total produksi gula jawa berasal dari Tawa Timur. Dari sekitar 60 pabrik gula (PG) yang beroperasi di Indonesia saat ini, 31diantaranya berada di Jawa Timur. (Kinnedy, 2001).

Penggantian ini disertai dengan upaya pemupukan dalam dosis, komposisi dan waktu yang tepat, pengairan dan perawatan lainya sesuai dengan baku tehknis. Dalam rangka menyediakan bibit unggul dilakukan kerja sama dengan para pemulia bibit khususnya dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI). Bibit ditanam secara berjenjang dengan luasan sesuai kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan melibatkan petani (Koperasi) dan PG. (Thoha Mahmud, 2000). Berbagai upaya bidang on – farm, off – farmdan kelembagaan yang telah diterapkan secara signifikan mampu meningkatkan

6 produksi gula. Akan tetapi, kenaikan produksi tersebut tampaknya lebih banyak disumbangkan oleh pertambahan areal tebu.

Pencapean produktivitas tebu dan gula masih belum sesuai dengan target. Sebagai gambaran, target produksi Gula Nasional tahun 2008 sekitar2,95 juta ton, namun realisasinya hanya 2, 67 juta ton. Produktivitas Gula Nasional pada tahun 2008 ditargetkan rata – rata 6, 80 ton/ha, namun realisasinya hanya 6, 17ton/ha atau sekitar 91%. Rendahnya randemen dalam produksi dan produktivitas gula ini kemudian mendorong pemerintah pada tahun 2009 menyusun rencana Aksi Revitalisasi Industri Gula Nasional.

Rencana Aksi Revitalisasi Industri Gula Nasional sebenarnya merupakan bentuk lain Program Akselerasi dan Roadmap Swasembada Gula dengan revisi pada target produksi gula. Target swasembada gula dipisahkan antara swasembada gula konsumsi langsung dengan swasembada gulatotal. Berdasarkan rencana aksi tersebut, swasembada gula konsumsi langsung target tercapai pada tahun 2009 dan swasembada gula total pada tahun 2014. Maka dengan ini perlu dilakukan program sistem bongkar ratoon yang baik dan menggunakann sistem keprasan yang sangat optimal, sehingga mendapatkan hasil yang baik jugadalam peningkatan mutu gula di jawa timur maupun tingkat Internasional, (Hafsa,1989)

Di kabupaten Takalar terdapat salah satu perusahaan yang mengolah tebu menjadi gula pasir dalam skala yang besar untuk memenuhi permintaan gula di pasaran yaitu Pabrik Gula Takalar yang berdiri dibawah naungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tebu Pabrik Gula Takalar melakukan hubungan kemitraan dengan petani tebu melalui Program Tebu Rakyat Kredit (TRK). TRK memiliki arti penting sebab melalui

7 program ini petani peserta akan diberikan kemudahan kredit dan sarana produksi dalam rangka peningkatan pendapatan petani tebu melalui peningkatan produktivitas usahatani tebu. Selain itu, terdapat pula pola kemitraan mandiri atau Tebu Rakyat mandiri (TRM) dimana kemitraan terjalin antara perusahaan dan petani tanpa sarana kredit.

Pola kemitraan ini diharapkan menunjang pembangunan di sektor pertanian dan dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani tebu khususnya di kabupaten Takalar di Desa Polong Bangkeng utara merupakan salah satu Desa yang mempunyai banyak petani tebu. Selain itu terdapat pula petani tebu yang mengikuti program kemitraan TRK dan TRM dengan pabrik gula Takalar Sehingga, dengan adanya kemitraan yang dilaksanakan oleh petani tebu baik pengguna kredit (TRK) maupun petani tebu mandiri (TRM) dengan pabrik gulaTakalar ini diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi petani tebu, sehingga taraf hidup petani tebu menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Pola Kemitraan Petani Terhadap PTPN XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kemitraan pertanian tebu dalam menunjang petani tebu di pabrik gula Takalar?

2. Membandingkan pendapatan antara petani tebu bermitra dan petani tebu Mandiri pada?

8 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran kemitraan pertanian tebu dalam menunjang petani tebu di pabrik gula Takalar?

2. Untuk mengetahui penerimaan petani tebu dengan pola kemitraan di Pabrik Gula Takalar?

1.4. Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan kemitraan usaha pada petani Tebu.

2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Agribisnis, Jurusan Penyuluh dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar.

9 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kemitraan

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan juga merupakan usaha alternatif yang dapat menjadi jalan keluar dalam mengeliminasi kesenjangan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar.

Kemitraan antara pengusaha kecil dibangun dalam rangka mengangkat usaha kecil dengan cara mengangkat usaha kecil yang termarjinalisasi oleh bisnis atau usaha besar. Definisi dan kebijaksanaan kemitraan usaha resmi telah diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan. Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, kemitraan adalah kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sebenarnya pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengembangan bagi kemitraan antara usaha besar dan kecil telah dimulai Tahun 1984 yaitu dengan Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1984 yaitu Undang-Undang Pokok Perindustrian. Namun gerakan kemitraan ini lebih berdasarkan himbauan dan kesadaran karena belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur kewajiban

10 perusahaan secara khusus dan disertai dengan sanksinya. Kemudian dalam Kepmenkeu RI No. 316/KMK.016/1994sebagaimana telah dirubah dengan Kepmenkeu RI No. 60/KMK.016/1996tentang “Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN”, mewajibkan Badan UsahaMilik Negara (BUMN) menyisihkan dana pembinaan sebesar 1 % - 3 %dari keuntungan bersih, sistem keterkaitan Bapak Angkat Mitra Usaha, penjualan saham perusahaan besar yang sehat kepada koperasi dan lain sebagainya.

Tahun 1996 dicanangkan Gerakan Program Kemitraan Usaha Nasional (KUN) yang telah tersusun atas prakarsa Badan Pengurus Deklarasi Jimbaran-Bali dengan Departemen Koperasiatau Pembinaan Pengusaha Kecil, Pemerintah menekankan bahwa kemitraan usaha merupakan upaya yang tepat untuk memadukan kekuatan-kekuatan ekonomi nasional.

Berbeda dengan hubungan jual beli biasa, dalam kemitraan beberapa hal baik yang berkaitan dengan produksi maupun pemasaran sudah ditentukan di depan. Penentuan dalam aspek produksi serta penggunaan input produksi antara lain terkait dengan jenis komoditas, kuantitas dan kualitas komoditas, teknologi produksi, serta penggunaan input produksi.

Pemasaran dalam lingkup kemitraan menyangkut harga dan jaminan pihak perusahaan mitra dalam pembelian output produksi yang dihasilkan kelompok mitra. Selain jaminan dibelinya produk yang dihasilkan, pihak perusahaan mitra umumnya menyediakan fasilitas supervisi, kredit, input produksi, peminjaman atau penyewaan mesin, dan bantuan/nasehat teknis lainnya. Secara ekonomi, kemitraan dapat dijelaskan sebagai berikut (Haeruman,2001):

11 a. Esensi kemitraan terletak pada kontribusi bersama, baik berupa tenaga (labour) maupun benda (property) atau keduanya untuk tujuan kegiatan ekonomi. Pengendalian kegiatan dilakukan bersama dan pembagian keuntungan dan kerugian didistribusikan diantara mitra.

b. ”Partnership” / ”alliance” adalah suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang/usaha atau yang sama-sama memiliki sebuah peran dengan tujuan untuk mencari laba.

c. Kemitraan adalah suatu persekutuan dari dua orang atau lebih sebagai pemilik bersama yang menjalankan suatu bisnis mencari keuntungan.

d. Suatu kemitraan adalah suatu perusahaan dengan sejumlah pemilik yangmenikmati bersama keuntungan-keuntungan dari perusahaan dan masing-masing menanggung liabilitas yang tidak terbatas atas hutang-hutang perusahaan.

2.2. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Kemitraan

Maksud dan tujuan kemitraan yaitu untuk membantu parapelaku kemitraan dan pihak-pihak tertentu dalam mengadakan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan (win-win solution3) dan bertanggung jawab. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan sebagai adanya pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional, di sinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha.

Menurut Hafsah (1999), tujuan ideal kemitraan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret yaitu (1) meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, (2) meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, (3) meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan

12 usaha kecil, (4) meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan Nasional, (5) memperluas kesempatan kerja dan (6) meningkatkan ketahanan ekonomi Nasional.

Sasaran kemitraan agribisnis adalah terlaksananya kemitraan usaha dengan baik dan benar bagi pelaku-pelaku agribisnis terkait di lapangan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Manfaat yang dapat dicapai dari usaha kemitraan (Hafsah, 1999) antara lain:

a. Produktivitas

Bagi perusahaan yang lebih besar, dengan model kemitraan, perusahaan besardapat mengoperasionalkan kapasitas pabriknya secara full capacity tanpa perlumemiliki lahan dan pekerja lapangan sendiri, karena biaya untuk keperluan tersebut ditanggung oleh petani.

Peningkatan produktivitas bagi petanibiasanya dicapai secara simultan yaitu dengan cara menambah unsur input baik kualitas maupun kuantitasnya dalam jumlah tertentu akan diperoleh output dalam jumlah dan kualitas yang berlipat. Melalui model kemitraan petani dapat memperoleh tambahan input, kredit dan penyuluhan yang disediakan oleh perusahaan inti.

b. Efisiensi

Erat kaitannya dengan sistem kemitraan, perusahaan dapat mencapai efisiensi dengan menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh petani. Sebaliknya bagi petani yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi dan sarana produksi, dengan bermitra akan dapat menghemat waktu produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang disediakan oleh perusahaan.

13 c. Jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas

Kualitas, kuantitas dan kontinuitas sangat erat kaitannya dengan efisiensi dan produktivitas di pihak petani yang menentukan terjaminnya pasokan pasar dan pada gilirannya menjamin keuntungan perusahaan. Ketiganya juga merupakan pendorong kemitraan, apabila berhasil dapat melanggengkan kelangsungan kemitraan ke arah penyempurnaan.

d. Resiko

Suatu hubungan kemitraan idealnya dilakukan untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Kontrak akan mengurangi risiko yang dihadapi oleh pihak inti jika mengandakan pengadaan bahan baku sepenuhnya dari pasar terbuka. Perusahaan inti juga akan memperoleh keuntungan lain karena mereka tidak harus menanamkan investasi atas tanah dan mengelola pertanian yang sangat luas.

Menurut Rustiani et al. (1997), risiko yang dialihkan perusahaan perusahaan inti ke petani adalah (1) risiko kegagalan produksi, (2) risiko kegagalan memenuhi kapasitas produksi, (3) risiko investasi atas tanah, (4) risiko akibat pengelolaan lahan usaha luas, dan (5) risiko konflik perburuhan.

Di sisi lain risiko yang dialihkan petani ke perusahaan inti antara lain: (1) risiko kegagalan pemasaran produk hasil pertanian, (2) risiko fluktuasi harga produk, dan (3) risiko kesulitan memperoleh input/sumberdaya produksi yang penting.

e. Sosial

Kemitraan dapat memberikan dampak sosial (social benefit) yang cukup tinggi. Ini berarti negara terhindar dari kecemburuan sosial. Kemitraan dapat

14 pula menghasilkan persaudaraan antar pelaku ekonomi yang berbeda status. f. Ketahanan ekonomi nasional

Usaha kemitraan berarti suatu upaya pemberdayaan yang lemah (petani/usaha kecil). Peningkatan pendapatan yang diikuti tingkat kesejahteraan dan sekaligus terciptanya pemerataan yang lebih baik, otomatis akan mengurangi timbulnya kesenjangan ekonomi antar pelaku yang terlibat dalam kemitraan yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.

2.3. Unsur-Unsur Kemitraan

Brinkerhoff et al. (1990) dalam Monica (2006) mengatakan bahwa institusi adalah sistem. Kemitraan sebagai sebuah sistem harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Input, yaitu material, uang, manusia, informasi dan pengetahuan merupakan hal yang didapat dari lingkungannya dan akan memiliki kontribusi pada produksi output. Soekartawi (1985) menjelaskan bahwa variabel-variabel yang dapat menjelaskan input material petani diantaranya dapat dilihat dari luas lahan, status lahan, jarak tempuh ke lahan, dan jarak tanam. Variabel-variabel dari Input manusia dapat dijelaskan oleh tenaga kerja yang terdiri dari umur, pengalaman usahatani, dan tingkat pendidikan.

b. Output, seperti produk dan pelayanan adalah hasil dari suatu kelompok atau organisasi. Hafsah (1999) memandang bahwa output dari kemitraan dapat dilihat dari tiga manfaaat yaitu manfaat ekonomi, manfaat teknis, dan manfaat sosial.

15 d. Lingkungan, yaitu keadaan di sekitar kelompok mitra dan perusahaan mitra

yang dapat mempengaruhi jalannya kemitraan.

e. Keinginan, yaitu strategi, tujuan, rencana serta pengambil keputusan. Perilaku dan proses, yaitu pola perilaku, hubungan antar kelompok atau organisasi dalam proses kemitraan.

f. Budaya, yaitu norma, kepercayaan, dan nilai dalam kelompok mitra dan perusahaan mitra.

g. Struktur, yaitu hubungan antar individu, kelompok dan unit yang lebih besar.

2.4. Prinsip-Prinsip Kemitraan

Kemitraan yang ideal yaitu kemitraan yang saling menguntungkan dan berlandaskan ekonomi, bukan berdasarkan belas kasihan. Kemitraan antara yang usaha skala kecil dan usaha skala besar harus dilakukan dalam kaitan bisnis yang saling menguntungkan.

Menurut Gumbira-Sa’id dan Intan (2000) dalam Veronica (2001), prinsip-prinsip kemitraan yang harus ada agar menjamin suksesnya kemitraan antara lain prinsip saling ketergantungan dan saling membutuhkan, saling menguntungkan, memiliki transparansi, memiliki azas formal dan legal, melakukan alih pengetahuan dan pengalaman, melakukan pertukaran informasi, penyelesaian masalah dan pembagian keuntungan yang adil. Prinsip kemitraan memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Saling pengertian (common understanding)

Prinsip saling pengertian ini dikembangkan dengan cara meningkatkan pemahaman yang sama mengenai lingkungan, permasalahan lingkungan, serta

16 peranan masing-masing komponen. Selain aspek lingkungan yang mungkin sangat baru bagi para pelaku pembangunan, juga pemahaman diri mengenai fungsi dan peranan masing-masing aktor penting. Artinya masing-masing aktor harus dapat memahami kondisi dan posisi komponen yang lain, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat.

b. Kesepakatan bersama (mutual agreement)

Kesepakatan adalah aspek yang penting sebagai tahap awal dari suatu kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kesepakatan ini hanya dapat diraih dengan adanya saling pengertian seperti yang disebutkan di atas. Hal ini merupakan dasar-dasar untuk dapat saling mempercayai dan saling memberi diantara para pihak yang bersangkutan.

c. Tindakan bersama (collective action)

Tindakan bersama ini adalah tekad bersama-sama untuk mengembangkan kepedulian lingkungan. Cara yang dilakukan tentu berbeda antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tetapi tujuannya sama yaitu melindungi lingkungan dari kerusakan. Hal ini merupakan tujuan dari penggunaan prinsip-prinsip kemitraan.

Pendekatan kemitraan ini memberikan peluang bagi masing-masing pihak untuk saling memanfaatkan keuntungan yang didapat dari upaya perlindungan lingkungan. Masing-masing pihak dapat mengambil manfaat dari perlindungan lingkungan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara membangun kualitas hidup yang baik dan membina daya dukung alam mampu menopang keberlanjutan pembangunan.

17 Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mereka sesuai dengan kepentingan usaha masingmasing baik secara ekonomis maupun ekologis bukan sebaliknya. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan akan memberikan jaminan kepentingan hakiki mereka. Kepentingan hakiki tersebut berupa kualitas hidup yang makin meningkat dan kelestarian fungsi lingkungan (sumber daya alam) terutama untuk kepentingan kehidupan mereka di masa mendatang.

2.5. Asas-Asas Kemitraan

Menurut Veronica (2001) kemitraan agribisnis berdasarkan pada persamaan kedudukan, keselarasan, dan peningkatan keterampilan petani mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu hubungan yang:

a. Saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan bimbingan dan penambahan hasil. b. Saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra

bersama-sama memperhatikan kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya.

c. Saling menguntungkan yaitu baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan dan kesinambungan usaha.

Kelompok mitra mitra dalam mendukung pelaksanaan kemitraan perlu ditingkatkan kemampuannya dalam: a) merencanakan usaha, b) melaksanakan dan mantaati perjanjian kemitraan, c) memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional, d) meningkatkan hubungan melembaga dengan koperasi, e) mencari dan memanfaatkan informasi peluang usaha sehingga dapat mandiri dan

18 mencapai skala usaha ekonomi. Asas dalam kemitraan adalah adanya asas kesejajaran kedudukan mitra, asas saling membutuhkan dan asas saling menguntungkan, selain itu diperlukan juga adanya asas saling mematuhi etika bisnis kemitraan.

2.6. Kelebihan dan Kekurangan Kemitraan

Melalui kemitraan akan diperoleh keuntungan diantara kedua belah pihak pelaku kemitraan. Kelebihan yang dapat dicapai dengan adanya kemitraanantara lain dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan keuntungan, sama-sama menanggung risiko, menjamin pasokan bahan baku, dan menjamin distribusi pemasaran.

Daryanti dan Oktaviani (2003) menyatakan terdapat beberapa keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dengan melakukan kemitraan atau kontrak pertanian dengan petani mitra, yaitu (1) terjaminnya ketersediaan bahan baku, (2) dapat melakukan pengontrolan terhadap proses produksi dan penanganan pasca panen, (3) dapat mengontrol kualitas produksi, (4) dapat menjaga kestabilan harga, (4) dapat memperkenalkan dan mengembangkan suatu jenis/varietas tanaman baru, (5) memungkinkan dapat diidentifikasi kebutuhan pelanggan yang khusus, (6) implikasi pengotrolan logistik yang lebih baik, dan (7) hubungan yang baik dengan konsumen atau pembeli.

Keuntungan yang bisa diperoleh petani yakni: (1) dengan adanya kestabilan harga, dapat menjamin penghasilan yang tetap, (2) menghambat dominasi tengkulak, (3) pengembangan benih baru, (4) penggunaan teknologi dan keterampilan baru, (5) hubungan didasarkan pada kepercayaan yang saling menguntungkan, (6) pembayaran akan hasil terjamin, (7) penyuluhan tentang

19 teknis disediakan oleh perusahaan mitra, (8) praktek jual beli yang adil, (9) dapat memperoleh fasilitas kredit, dan (10) skema asuransi alam dapat diterapkan. Akan tetapi disamping keuntungan yang didapat dari kemitraan, konsep ini juga mempunyai kekurangan-kekurangan. Kekurangan-kekurangan yang ada biasanya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang muncul seiring dengan peningkatan hubungan yang terjalin diantara pelaku-pelaku kemitraan.

Beberapa permasalahan yang timbul antara lain: (1) petani tidak memenuhi kualitas produk yang diinginkan perusahaan, (2) petani dapat terjebak kredit macet, (3) petani melanggar kontrak dengan menjual produk pertanian ke pihak lain atau perusahaan saingan lain, (4) faktor alam yang dapat mengakibatkan kegagalan panen, seperti perubahan cuaca dan bencana alam.

Selain permasalahan yang seringkali muncul dari petani, permasalahan dapat juga muncul dari perusahaan mitra. Penyalahgunaan posisi seringkali membawa perusahaan menjadi aktor dominan dalam hubungan kemitraan dan tidak jarang membawa ketergantungan bagi kelompok/usaha mitra kepada perusahaan besar. Dominasi perusahaan juga dapat mengakibatkan perusahaan tidak menepati perjanjian yang dibuat bersama.

Permasalahan dapat pula timbul dari ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam pembuatan perjanjian. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian yang tidak dijabarkan dengan jelas seringkali menjadi potensi bagi kedua belah pihak untuk melakukan pelanggaran. Apalagi jika perjanjian yang dibuat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akan terus berlarut dan membawa perpecahan kedua pihak.

20 2.7. Kendala-Kendala Dalam Kemitraan

Faktor-faktor yang menjadi kendala pencapaian hubungan kontrak yang ideal antara perusahaan mitra dan kelompok/usaha mitra dapat dipilah ke dalam kendala pihak perusahaan mitra dan kendala di pihak kelompok/usaha mitra. Akan tetapi kendala-kendala yang dihadapi perusahaan maupun kelompok/usaha mitra dalam menjalankan kemitraan berbeda tergantung dari kasus yang terjadi. Pelaksanaan kemitraan dihadapkan pada kendala-kendala sebagai berikut:

a. Berdasarkanrasabelaskasihandanmengandungunsur sloganisme/seremonial, b. Adanya ”jurang” kemampuan baik dalam penguasaan teknis, konsistensi dalam

pemenuhan janji, dan rendahnya kemampuan dengan pengusaha besar, dan c. Pihak pengusaha tidak menyadari hakekat kemitraan justru untuk

memajukanusaha sendiri.

Konsep kemitraan, perusahaan mitra memiliki peran dan tanggung jawab yang strategis, karena menggantikan peranan pertukaran di pasar terbuka. Apabila perusahaan mitra tidak dapat menjamin pemasaran produk kelompok/usaha mitra, maka kelangsungan hubungan kontrak akan terancam. Dominasi peranan perusahaan mitra dalam kemitraan bisa mengarah pada ketergantungan dan subordinasi. Ketentuan yang tegas dalam hubungan kontrak dan kesadaran yang tinggi dari perusahaan mitra untuk menepati ketentuan merupakan solusi untuk permasalahan ini.

Kegagalan implikasi sistem kemitraan dapat terjadi karena ketidakdisiplinan manajemen perusahaan mitra, termasuk krisis keuangan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang bermitra. Demikian pula apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang disepakati dengan kenyataan yang

21 menyangkut keahlian para petugas lapangan. Padahal dalam kemitraan standar kualitas yang dituntut berbeda dengan pasar lokal/tradisional, sehingga asistensi teknis untuk meningkatkan kualitas produk sangat penting.

Perusahaan mitra sebagai investor harus memiliki ketersediaan dana yang cukup besar untuk bertahan sebelum memperoleh keuntungan. Kalau tidak ada fleksibilitas dalam ketersediaan dana, maka akan mengancam keberlangsungan kegiatan usaha di tengah jalan.

Kendala yang memiliki peluang besar muncul di pihak kelompok/usaha mitra (petani) meliputi permasalahan yang berkaitan dengan aspek produksi. Kemampuan mengadopsi teknologi baru dalam produksi berkaitan dengan kultur produksi serta etos kerja kelompok/usaha mitra yang masih tradisional dapat menjadi kendala yang menentukan keberhasilan hubungan kemitraan. Bagi usaha/petani kecil, memasuki hubungan kontrak bisa jadi kurang proporsional seperti yang ditentukan di dalam kontrak bisnis.

Kemampuan negosiasi dibutuhkan untuk menjaga agar hubungan kontrak bisnis dapat memberikan keuntungan proporsional bagi kelompok/usaha mitra. Kemampuan negosiasi di pihak kelompok/usaha mitra dapat dilakukan apabila mereka bersama atau kolektif membentuk suatu kekuatan dalam suatu sarana, misalnya melalui kelompok tani.

2.8. Bentuk-Bentuk Pola Kemitraan

Hubungan yang ingin dicapai dalam pembinaan kemitraan yakni: (1) Saling membutuhkan dalam arti para pengusaha memerlukan pasokan bahan baku dan petani memerlukan penampungan hasil dan bimbingan, (2) Saling menguntungkan yaitu baik petani maupun pengusaha memperoleh peningkatan

22 pendapatan/keuntungan disamping adanya kesinambungan usaha, (3) Saling memperkuat dalam arti baik petani maupun pengusaha sama-sama melaksanakan etika bisnis, sama-sama mempunyai persamaan hak dan saling membina, sehingga memperkuat kesinambungan bermitra. Bentuk-bentuk pola kemitraan yang banyak dilaksanakan (Departemen Pertanian, 2002), yakni:

a. Inti Plasma

Merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Syarat-syarat untuk kelompok mitra:

b. Berperan sebagai plasma yang berperan sebagai plasma adalah petani c. Mengelola seluruh usaha budidaya sampai dengan panen

d. Menjual hasil produksi kepada perusahaan mitra

e. Memenuhi kebutuhan perusahan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Di sisi lain syarat-syarat perusahaan mitra, yaitu:

- Berperan sebagai perusahaan inti - Menampung hasil produksi. - Membeli hasil produksi

f. Memberi bimbingan teknis dan pembinaan manajemen kepada kelompok mitra.

g. Memberi pelayanan kepada kelompok mitra berupa permodalan/kredit, saprodi, dan teknologi.

h. Mempunyai usaha budidaya pertanian/memproduksi kebutuhan perusahaan. i. Menyediakan lahan

23 Merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari prduksinya. Syarat-syarat kelompok mitra dintaranya:

a. Memproduksi kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari komponen produksinya.

b. Menyediakan tenaga kerja

c. Membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga, dan waktu. Di sisi lain syarat-syarat perusahaan mitra yaitu:

- Menampung dan membeli komponen produksi perusahaan yang dihasilkan oleh kelompok mitra

- Menyediakan bahan baku/modal kerja - Melakukan kontrol kualitas produksi d. Dagang Umum

Merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra dengan perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra. Syarat-syarat kelompok mitra yaitu memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra. Syarat-syarat perusahaan mitra yakni memasarkan hasil produksi kelompok mitra.

e. Keagenan

Merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang atau jasa usaha perusahaan mitra. Syarat-syarat kelompok

24 mitra yaitu mendapatkan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Namun, perusahaan mitra tidak mempunyai syarat.

2.9. Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.

Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri, seperti serealia untuk minuman beralkohol, buah untuk jus, dan wol atau kapas untuk penenunan dan pembuatan pakaian. Setiap orang bisa menjadi petani (asalkan punya sebidang tanah atau lebih), walau ia sudah punya pekerjaan bukan sebagai petani. Maksud dari kalimat tersebut bukan berarti pemilik tanah harus mencangkul atau mengolah sendiri tanah miliknya, tetapi bisa bekerjasama dengan petani tulen untuk bercocok tanam di tanah pertanian miliknya.

Apabila ini diterapkan, berarti pemilik tanah itu telah memberi pekerjaan kepada orang lain walau hasilnya tidak banyak. Apabila bermaksud mengolah sendiri, tentu harus benar-benar bisa membagi waktu, tetapi kemungkinan akan kesulitan kalau tanahnya lebih dari satu petak.

2.10. Pengertian Tebu

Tanaman tebu (Saccharum officinarum) dimanfaatkan sebagai bahan baku utama dalam industri gula. Pengembangan industri gula mempunyai peranan penting bukan saja dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di

25 daerah serta penambahan atau penghematan devisa, tetapi juga langsung terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat dan penyediaan lapangan kerja (Farid, 2003). Bagian lain dari tanaman seperti daunnya dapat pula dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan bahan baku pembuatan pupuk hijau atau kompos. Ampas tebu digunakan oleh pabrik gula itu sendiri untuk bahan bakar selain itu biasanya dipakai oleh industri pembuat kertas sebagai campuran pembuat kertas.

Daun tebu yang kering (dalam bahasa Jawa, dadhok) adalah biomassa yang mempunyai nilai kalori cukup tinggi. Di pedesaan dadhok sering dipakai sebagai bahan bakar untuk memasak; selain menghemat minyak tanah yang makin mahal, bahan bakar ini juga cepat panas. Dalam konversi energi pabrik gula, daun tebu dan juga ampas batang tebu digunakan untuk bahan bakar boiler, yang uapnya digunakan untuk proses produksi dan pembangkit listrik (Anonim, 2007).

Masa panen akan terjadi peningkatan jumlah dadhok dan dapat dianggap sebagai sampah yang biasanya dihilangkan dengan cara dibakar. Di beberapa wilayah, pembakaran areal tanaman tebu tidak diijinkan karena asap dan senyawa-senyawa karbon yang dilepaskan dapat membahayakan penduduk setempat. Meskipun CO2 yang dilepaskan sebenarnya memiliki proporsi yang sangat kecil dibandingkan dengan CO2 yang ditangkap oleh tanaman untuk digunakan pada proses fotosintesis (Anonim,2008). Volume dadhok dapat juga meningkat pada masa perempalan atau pelepasan daun.

2.11. Kerangka Pikir

Usahatani merupakan kegiatan bercocok tanam dengan mengalokasikan sumber-sumber daya seperti tanah, lahan, tenaga kerja, modal, dan air untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini seperti yang

26 telah diungkapkan Soekartawi (2002) bahwa usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu.

Usahatani memiliki empat unsur pokok. pertama adalah lahan. Lahan berperan sebagai faktor produksi yang dipengaruhi oleh tingkat kesuburan, luas lahan, lokasi, intensifikasi, dan fasilitas. Kedua adalah tenaga kerja yang dapat berasal dari orang lain atau dari anggota keluarga sendiri. Ketiga adalah modal yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kekayaan usahatani. Keempat adalah pengelolaan dalam menentukan, mengkoordinasi, dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi pertanian sebagaimana yang diharapkan. Berikut uraian kerangka pikir.

PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar

Pola Kemitraan Petani Petani Tebu Kemitraan Mandiri Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Petani

27 BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Polong Bangkeng, Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut adalah salah satu daerah dimana sebagian masyarakatnya adalah petani tebu . Penelitian ini dilaksanakan selama ± 2 bulan yakni dari bulan Mei sampai Juni 2015.

3.2. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah petani tebu di Desa Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar yang berjumlah 23 petani jadi jumlah populasi petani adalah 23 petani.

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik sensus (sampel jenuh) yakni dengan menjadikan keseluruhan populasi sebagai sampel yakni 23 orang petani.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai berikut :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan teknik wawancara menggunakan kuisioner.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah.

28 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data adalah sebagai berikut 1. Observasi, Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada alat pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut 2. Pencatatan yaitu mencatat sumber-sumber informasi dari pustaka maupun

instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini.

3.5. Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriftif kualitatif. Deskriftif kualitatif adalah data yang menggambarkan atau menceritakan tentang keaadan sebenarnya ditempat penelitian.

3.6. Definisi Operasioanal

1. Kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Sehingga dalam pengembangan hubungan kemitraan ini menghasilkan beberapa pola, yaitu sebagai berikut:

a. Inti-Plasma Adalah merupakan hubungan kemitraan antara Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil Menegah yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang

29 diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Dalam hal ini, Usaha Besar mempunyai tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) untuk membina dan mengembangkan UKM sebagai mitra usaha untuk jangka panjang. Contoh: diterapkan dalam pengembangan Tambak Inti Rakyat dan Perkebunan Inti Rakyat

b. Subkontrak yaitu pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah ataupun usaha besar, dimana usaha kecil yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari hasil produksinya. Pola ini ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang menyangkut volume, harga, mutu, dan waktu. Pola ini sangat bermanfaat dalam transfer alih teknologi, modal, ketrampilan, dan produktifitas.

2. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pula pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi. Dan yang perlu diingat lagi, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Tanpa pendapatan tidak ada laba, tanpa laba, maka tidaka ada perusahaan. Hal ini tentu saja tidak mungkin terlepas dari pengaruh pendapatan dari hasil operasi perusahaan.

30 BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Keadaan Topografi Kecamatan Polongbangkeng Utara Kab Takalar Kebijakan penataan ruang nasional (PP. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN) seluruh wilayah Kabupaten Takalar masuk dalam KSN Perkotaan Mamminasata bersamaan dengan kawasan perkotaan Maros, Kota Makassar, perkotaan Sungguminasata dan perkotaan Takalar (ibukota kabupaten Pattalasang).

Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terlatak pada bagian selatan. Letak astronomis Kabupaten Takalar berada pada posisi 5 O 3’ – 5 O 38’ Lintang Selatan dan 119 O 22’ – 119 O 39’ Bujur Timur, dengan luas wilayah kurang lebih 566,51 Km 2 . Secara administrasi Kabupaten Takalar memiliki wilayah berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto - Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar

- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores

Wilayah administrasi Kabupaten Takalar hingga tahun 2006 terdiri atas 7 kecamatan, dan pada tahun 2007 mengalami pemekaran wilayah menjadi 9 kecamatan. Dua wilayah kecamatan hasil pemekaran adalah Kecamatan Sanrobone yang dimekarkan dari Kecamatan Mappakkasunggu, dan Kecamatan Galesong yang dimekarkan dari Kecamatan Galesong Utara dan Galesong Selatan. Sumber data dari BPS Kabupaten Takalar, menunjukkan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Polombangkeng Utara dengan

31 luas kurang lebih 212,25 Km, atau sekitar 37,47% dari luas wilayah Kabupaten Takalar, sedangkan kecamatan yang memiliki luasan terkecil adalah Kecamatan Galesong Utara dengan luas wilayah kurang lebih 15,11 Km 2 atau sekitar 2,67% dari luas Kabupaten Takalar.

Kondisi topografi tersebut memiliki potensi untuk pengembangan beberpa kegiatan perkeonomian masyarakat seperti pertanian, perikanan, perkebunan, peruntukan lahan permukiman dan sarana prasarana sosial ekonomi lainnya. Wilayah Kecamatan Polombangkeng Utaran dan Wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan selain memiliki wilayah dataran dan sebagian kecil wilayahnya perbukitan. Wilayah ini memiliki lereng dengan kemiringan 15-40% yang luasnya kurang lebih 78,73 Km 2 atau 13% dari luas wilayah kabupaten. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk perkembangan perkebunan.

Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), selain itu juga dipengaruhi adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengasumsikan prediksi atau meramalkan perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang.

Prediksi perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan dengan pendekatan matematis dengan pertimbangan pertumbuhan jumlah penduduk 5 tahun terakhir. Data jumlah penduduk Kecamatan Polongbangkeng

32 Utara Kabupaten Takalar 5 tahun terakhir menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2008 sebanyak 42.643 jiwa, sedangkan pada tahun 2012 mencapai 46.286 jiwa. Hal tersebut memperlihatkan adanya pertambahan jumlah penduduk sebanyak 3.643 jiwa selama 4 tahun kedepan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

4.2. Sejarah Berdirinya Pabrik Gula Takalar

Dibentuk berdasarkan PP No. 19/1996, PT perkebunan Nusantara XIV adalah satu dari sekian Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang agribisnis. PTPN XIV merupakan penggabungan kebun-kebun proyek pengembangan PTP Sulawesi. Maluku dan NTT yaitu eks PTPVII, PTP XXVIII, PTP XXXII dan PT Bina Mulia Ternak . PTPN XIV memiliki 18 unit perkebunan dan 25 unit pabrik pengolahan dengan komoditi kelapa sawit, kelapa hiprida, kelapa nias , kopi, gula, pala, pada area konsesi seluas 55.425,25 ha.

Khusus komoditi gula PTPN XIV kini mengelolah tiga pabrik gula yaitu PG Camming dan PG Araso di kabupaten bone dan PG takalar di kabupaten takalar dengan total area seluas 14.312 ha.dalam setrahun ketiga pabrik ini memproduksi 36.000 ton ataau memasok 1,33% komsumsi gula nasional yang mencapai 2, 7 juta ton.

Pabrik Gula (PG) Takalar PTPN XIV beroperasi di Polongbangkeng sejak tahun 1982. Sebelumnya beropersi dengan nama PTP XXIV-XXV. PG Takalar PTPN XIV adalah peralihan dari PT Madu baru, yaitu sebuah perusahaan Hamengkubuwono yang sebelumnya telah berdiri dan membebaskan sebagian tanah petani sejak tahun 1978. Namun pada tahun 1980 PT Madu Baru mundur dari rencana pengolahan perkebunan tebu setelah terjerat kasus

33 penyelewengan dana pembebasan tanah , sehingga digantikan oleh PTPN XIV berdasarkan SK Bupati Takalar tahun 1980.

Polongbangkeng dahulu hingga sekarang adalah wilayah yang strategis dari segi tanaman yaitu sangat cocok untuk ditanami berbagai jenis komoditi, diantaranya Padi, kelapa sawit, Jagung, Tapioka, dan Tebu. Di daerah ini, komoditi padi dan jagung lebih duluan ada untuk dikembangkan oleh masyarakat setempat. Barulah terhitung tahun 80-an tebu menjadi komoditi unggulan di Polongbangkeng untuk dikembangkan. Sekitar puluhan bahkan ratusan hektar lahan untuk padi dan jagung kemudian diganti dengan menanami tebu.

Bagi masyarakat Polongbangkeng, tebu merupakan satu-satunya yang diharapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan itu diantaranya biaya makan sehari-hari, biaya sekolah, dan yang lebih penting untuk biaya mendirikan tempat tinggal mereka.

Melihat perkebunan tebu yang cukup berhasil, kemudian oleh pemerintah membangun sebuah pabrik gula di Takalar tepatnya di Polongbangkeng Utara. Pabrik ini dikelola oleh BUMN yang dikontrak oleh PTPN XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar. Sementara karyawan yang bekerja di pabrik tersebut sebahagian besar berasal dari warga setempat. Akan tetapi, menurut tokoh masyarakat yang kami wawancarai mengatakan bahwa dulunya ada masyarakat yang tidak mau kerja di pabrik itu dengan alasan gengsi Karena gajinya yang sedikit disebutkan sekitar Rp.75.

Sementara perkembangan pabrik ini cukup besar, mulai dari produksi hingga keuntungan yang diperoleh dari adanya tebu tersebut. Ketika itu, lagi-lagi menurut tokoh masyarakat menyatakan bahwa sekitar tahun 1981, produksi gula

34 di Pabrik itu meningkat. Menurutnya dua Gudang dengan ukuran 100 x 60 meter dipenuhi oleh karung gula, bahkan kantor pun dijadikan tempat penyimpanan gula.

35 BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Peran Pola Kemitraan dalam Menunjang Petani Tebu

Kerja sama antara petani dengan pabrik tebu pada saat ini berbeda dengan yang dahulu. Artinya dahulu pabrik gula mendapatkan tebu tidak dari petani karena pabrik gula memiliki lahannya sendiri. Namun sekarang pabrik gula mendapatkan tebu dari para petani. Dalam memasok tebu kepabrik gula,para petani melalui tim-tim pengawas atau sinder. Supaya petani dapat memasok tebu ke pabrik gula Takalar, pabrik gula mengirimkan tim-tim sendiri yaitu tim-tim kebun dan tim-tim pengawas.

Tim-tim ini memiliki tingkatannya sendiri-sendiri, selain itu untuk merangkul petani tebu pabrik menyidiakan pupuk dan dana(uang muka)untuk petani tebu agar tetap memasok tebunya kepabrik gula ini dan tidak berpindah ke pabrik lain. Apabila petani memasok tebunya kepabrik yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah para pengawas.

Kendala yang sering dihadapi dalam pemasokan tebu kepabrik gula adalah cuaca,maksudnya apabila cuaca sedang hujan,pabrik akan berhenti menggiling kira-kira 3 hari karena faktor kebunnya yang becek dan armada tidak dapat masuk ke dalam lahan tebu. Apabila cuaca baik, cerah maka kualitas tebunya juga bagus serta rendemen juga bagus. Karena salah satu unsur kualitas tebu adalah tingkat rendemen.

Pabrik gula dengan petani tebu saling menguntungkan. Pabrik gula dapat memproduksi gula hasil dari pasokan tebu milik petani dan petani dapat mereasakan hasil produksi gula yang telah dihasilkan oleh pabrik gula. Dalam

36 jual beli ini, tebu yang dipasok dari petani oleh pabik gula akan digiling dan harus memenuhi kebutuhan mesin yang kapasitasnya sudah pasti. Dengan demikian jumlah pembelian tebu oleh pabrik gula, idealnya sesuai kapasitas mesinnya.

Kemungkinan persediaan bisa melebihi kapasitas mesin pabrik gula atau berkurang, jika melebihi kapasitas mesin akan terjadi keterlambatan tebang untuk sejumlah tebu petani. Dan jika kurang dari kapasitas mesin harus ada tebu yang ditebang sebelum mencapai puncak kematangan, alternatif lain yang dilakukan apabila kekeurangan pasokan tebu diwilayah sekitar pabrik gula,yaitu pabrik gula mencari di luar, artinya membeli tebu diluar daerah. Semua pabrik gula itu sama hanya menunggu bahan baku, jika bahan baku sudah ada maka langsung diadakan penggilingan. Dalam 1 hari pabrik gula mampu menghasilkan 30.000 kuintal. Kadang pabrik gula harus dapat menjaga kerjasama dengan petani tebu.

Pola kerjasama yang dijelakan diatas, menunjukkan bahwa adanya pola kerjasama antara petani tebu dan pabrik gula saling menguntungkan. Dimana petani yang menjalin kerjasam dengan petani memperoleh jaminan fasilitas pinjaman, dengan syarat hasil tebu yang mereka hasilkan nanti akan dipasok ke pabrik gula Takalar. Adapun tebu yang dihasilkan akan disortir terlebih dahulu. Tebu yang memenuhi standar pabrik akan diambil oleh pabrik sebagai angsuran kredit yang diambil oleh petani. Sedangkan sisanya dibebaskan kepada petani untuk menjual selain ke pabrik gula.

Sedangkan petani yang mandiri bebas menjual tebu yang dihasilkan. Namun jika petani tebu ingin menjual ke pabrik, maka tebu yang dihasilkan

37 akan di periksa, jika memenuhi akan dimasukkan ke pabrik dan diolah. Untuk sisa hasil sortiran akan dikembalikan kepada petani, sehingga petani bebas jika ingin menjual sisa panen tebu ke pedanggang tebu.

5.2. Penerimaan petani tebu dengan Pola Kemitraan

Pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai peran kemitraan pertanian tebu dalam menunjang tata niaga petani tebu untuk menyejahterakan petani tebu di Kabupaten Takalar dan implikasi kredit yang diberikan oleh perusahaan dengan perjanjian sub kontrak terhadap pendapatan petani tebu di Kabupaten Takalar.

Penelitian ini melibatkan dua jenis petani yang menjadi responden, yakni petani tebu dengan status sub kontrak (pengguna kredit) dan non-mitra (Mandiri). Terkait hal itu, masing-masing dari petani tersebut memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan karakteristik dari masing-masing petani tebu mitra dan non-mitra berdasarkan hasil penelitian diuraikan sebagai berikut. Karakteristik petani tebu dalam penelitian ini dibagi menjadi empat karakteristik sosial ekonomi. Karakteristik tersebut meliputi:

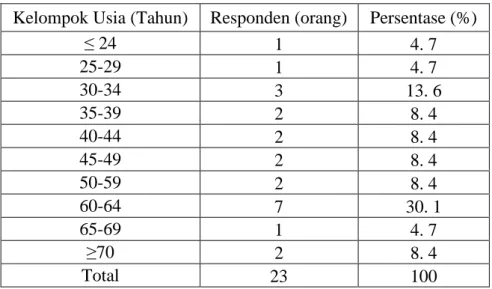

a. Usia

Deskripsi responden menurut usia menguraikan atau memberikan gambaran mengenai usia responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Oleh karena itulah dalam deskripsi karakteristik responden menurut usia dapat disajikan deskripsi karakteristik responden menurut usia yaitu sebagai berikut :

38 Tabel 5. 1. Jumlah Responden Berdasarkan Usia

Kelompok Usia (Tahun) Responden (orang) Persentase (%)

≤ 24 1 4. 7 25-29 1 4. 7 30-34 3 13. 6 35-39 2 8. 4 40-44 2 8. 4 45-49 2 8. 4 50-59 2 8. 4 60-64 7 30. 1 65-69 1 4. 7 ≥70 2 8. 4 Total 23 100

Sumber: Data Primer 2015, diolah

Tabel 5.1 menunjukkan pengelompokan petani tebu berdasarkan usia. Terlihat bahwa petani tebu sebagian besar berusia tua. Petani tebu yang berusia muda sangat sedikit, dan merupakan anak dari petani tebu senior.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan menunjukkan pengetahuan dan daya pikir yang dimiliki oleh seorang responden. Oleh karena itulah dalam penelitian ini maka

tingkat pendidikan responden dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian yaitu : SD, SLTP, SLTA, D3, dan S1. Adapun deskripsi profil responden menurut jenis pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. 2. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan Responden (orang) Persentase (%)

SD/Sederajat 7 30.1 SLTP/Sederajat 8 34.7 SLTASederajat 5 21.3 D3 2 8.4 S1 1 4.7 Total 23 100

39 Tabel 5.2 menunjukkan tingkat pendidikan petani tebu pengguna kredit. Petani tebu berpendidikan SLTP/sederajat sebesar 34.7% atau 8 orang. Tingkat pendidikan terakir yang paling sedikit ditempuh oleh petani tebu adalah sarjana (S1) sebanyak 4.7% atau 1 orang.

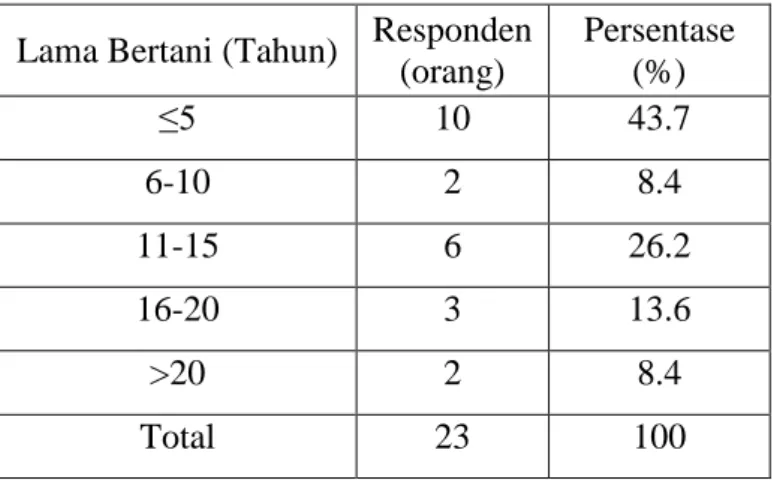

c. Lama Bertani Tebu

Kriteria lama bertani menunjukkan pengalaman yang dimiliki oleh seorang responden. Oleh karena itulah dalam penelitian ini maka

lama bertani responden dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian yaitu : dibawah 5 tahun, 6- 10 tahun, 11-15 tahun, 16-20 tahun, dan paling lama 20 tahun. Adapun deskripsi profil responden menurut lama betani tebu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. 3. Jumlah Responden Berdasarkan Lama Bertani Lama Bertani (Tahun) Responden

(orang) Persentase (%) ≤5 10 43.7 6-10 2 8.4 11-15 6 26.2 16-20 3 13.6 >20 2 8.4 Total 23 100

Sumber: Data Primer 2015, diolah

Tabel 5.3 menunjukkan jumlah petani tebu berdasarkan lamanya mereka melakukan usahatani tebu. Petani tebu sebanyak 43.7 % atau 10 orang memiliki pengalaman kurang atau sama dengan 5 tahun. Jumlah petani tebu paling rendah, yaitu 8.4%, memiliki pengalaman sebanyak 16-20 dan >20 tahun.

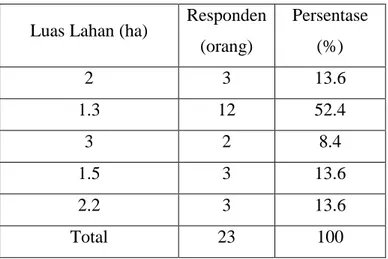

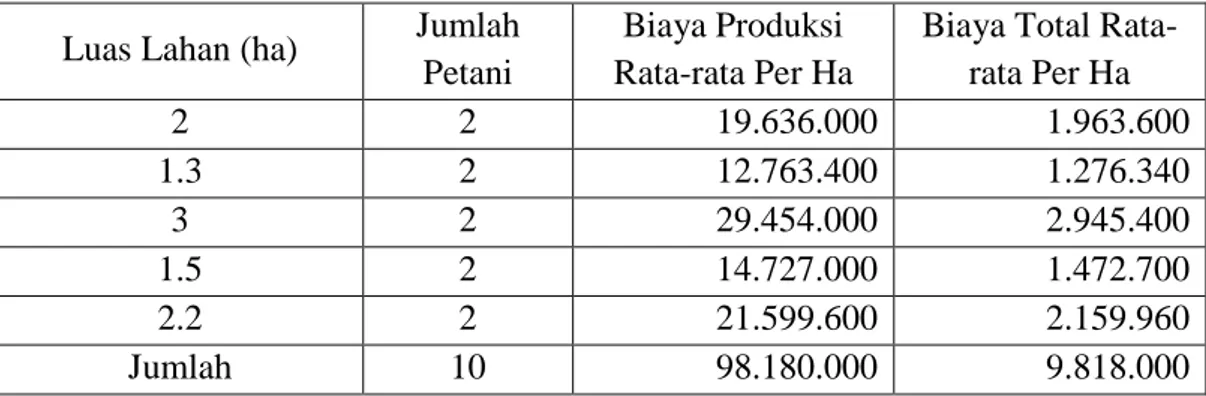

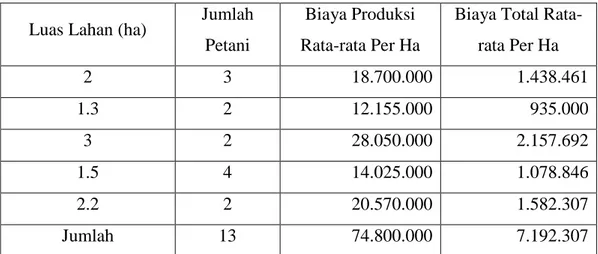

40 d. Lahan Pertanian Tebu

Luas lahan tebu yang dimiliki seoran gresponden akan menentukan seberapa banyak tebu yang dapat dihasilkan dalam sekali panen. Oleh karena itulah dalam penelitian ini maka lahan pertanian yang imiliki atau dikelola responden dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian yaitu : dibawah 2 ha, 2- 11 ha, 12-21ha, 22-31 ha, dan paling banyak 31 ha. Adapun deskripsi profil responden menurut luas lahan perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. 4. Jumlah Responden Berdasarkan Luas Lahan

Sumber: Data Primer 2015, diolah

Tabel 5.4 menunjukkan jumlah petani tebu berdasarkan kepemilikan lahan yang dilihat dari luasnya. Sebagian besar petani tebu memiliki lahan pertanian seluas 2-11 ha, yaitu sebesar 2 orang atau 52.4%. Petani yang jumlahnya paling sedikit adalah petani yang memiliki lahan seluas kurang dari 2 ha, dan petani yang memiliki lahan seluas 22-31 ha.

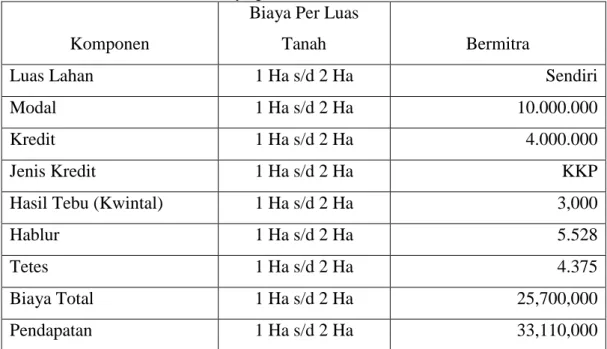

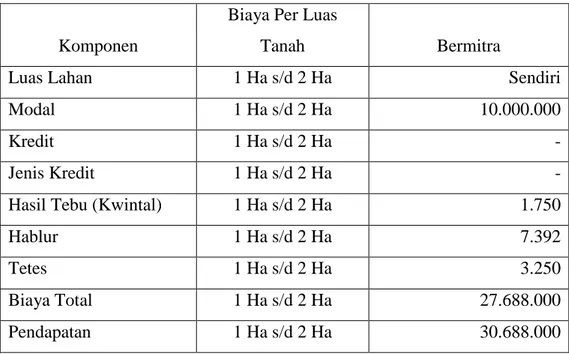

5.3. Penerimaan petani tebu dengan Pola Kemitraan PTPN (XIV) pabrik gula Takalar

Pada kontrak antara Perusahaan PTPN Pabrik Gula Takalar dan petani tebu, Perusahaan PTPN Pabrik Gula Takalar menyediakan fasilitas permodalan

Luas Lahan (ha) Responden (orang) Persentase (%) 2 3 13.6 1.3 12 52.4 3 2 8.4 1.5 3 13.6 2.2 3 13.6 Total 23 100

41 usahatani tebu melalui program kredit yang juga merupakan program dari pemerintah. Kredit yang disediakan adalah Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Dalam pengajuan kredit, Perusahaan PTPN Pabrik Gula Takalar berperan sebagai avalis yaitu penanggung jawab resiko kegagalan pengambilan kredit.

Keberadaan fasilitas kredit yang disediakan bagi petani tebu mitra tersebut memudahkan petani dalam mendapatkan modal untuk usahataninya. Hal itu senada dengan hasil survey penelitian terhadap petani tebu mitra. Seluruh petani tebu mitra merasa bahwa persyaratan untuk mengajukan kredit usahatani menjadi lebih mudah setelah ada kemitraan dengan Perusahaan PTPN Pabrik Gula Takalar.

Mengingat program KKPE tebu hanya untuk yang bermitra saja, maka tak heran jika 80% petani tebu non-mitra tidak mengetahui adanya program KKPE, dan hanya 20% yang mengetahui ada program KKPE untuk usahatani. Bagi mereka yang mengetahui, informasi tersebut mereka peroleh dari kerabat maupun koperasi di wilayahnya.

Meminjam kredit pada bank untuk usaha pertanian tebu bagi petani tebu non-mitra ini masih menjadi hal yang sulit bagi petani. Bunga yang tinggi dan syarat administrasi yang rumit masih menjadi kendala bagi petani dalam meminjam modal untuk usahataninya.

Bunga kredit pada program KKP-E sebesar 10,5%, dengan subsidi bunga dari pemerintah 4,5% per tahun, dan sisanya sebesar 6% per tahun ditanggung oleh debitur. Akan tetapi, bunga KKPE yang dibebankan kepada petani tebu pada kenyataannya berubah menjadi 16 hingga 18% per tahun.

42 Besarnya bunga yang dibebankan kepada petani tersebut merupakan keputusan dari KUD dan selisih bunga tersebut menjadi keuntungan bagi KUD.

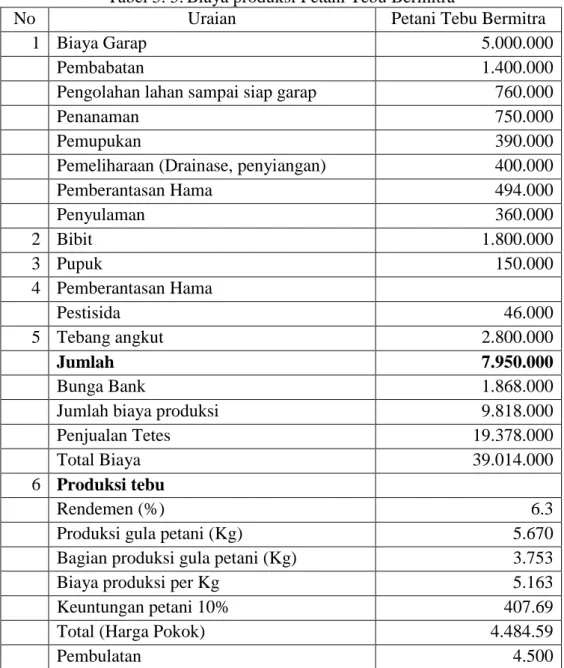

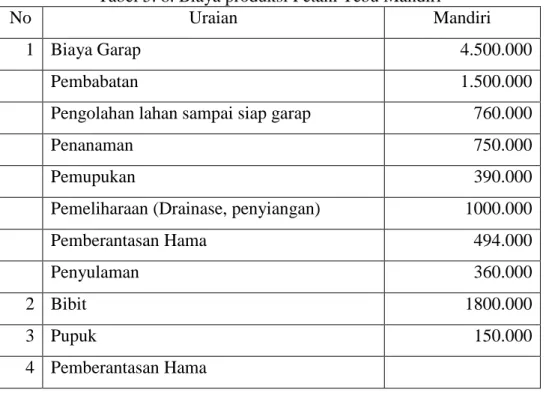

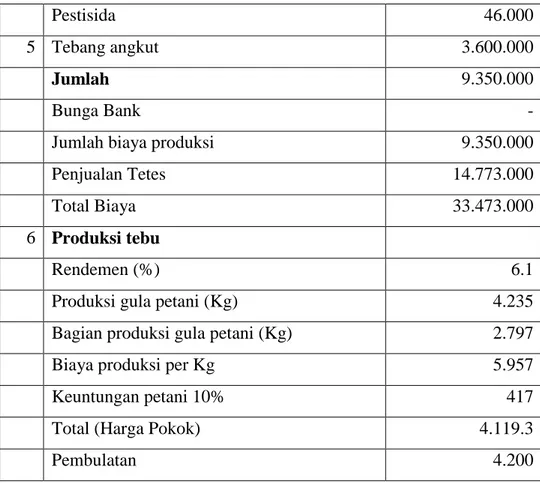

a. Produksi Petani Pengguna Kredit

Penghitungan biaya produksi gula berdasarkan pada hasil pengisian petani pada kuesioner yaitu pada tebu petani yang bermitra diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5. 5.Biaya produksi Petani Tebu Bermitra

No Uraian Petani Tebu Bermitra

1 Biaya Garap 5.000.000

Pembabatan 1.400.000

Pengolahan lahan sampai siap garap 760.000

Penanaman 750.000

Pemupukan 390.000

Pemeliharaan (Drainase, penyiangan) 400.000

Pemberantasan Hama 494.000 Penyulaman 360.000 2 Bibit 1.800.000 3 Pupuk 150.000 4 Pemberantasan Hama Pestisida 46.000 5 Tebang angkut 2.800.000 Jumlah 7.950.000 Bunga Bank 1.868.000

Jumlah biaya produksi 9.818.000

Penjualan Tetes 19.378.000

Total Biaya 39.014.000

6 Produksi tebu

Rendemen (%) 6.3

Produksi gula petani (Kg) 5.670

Bagian produksi gula petani (Kg) 3.753

Biaya produksi per Kg 5.163

Keuntungan petani 10% 407.69

Total (Harga Pokok) 4.484.59

Pembulatan 4.500