SKRIPSI

Diajukan Oleh: RIANA DWIJAYANTI

NPM : 0724010013

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian

Program Studi Manajemen Agribisnis

Oleh:

RIANA DWIJAYANTI NPM : 0724010013

Kepada

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

RINGKASAN

Tebu merupakan salah satu tanaman yang banyak diusahakan oleh petani, sehingga tebu mempunyai arti penting dalam menyusun pendapatan petani, di samping itu juga untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Untuk menjaga agar produksi gula jangan sampai menurun serta meningkatkan pendapatan khususnya petani tebu, langkah yang ditempuh pemerintah adalah melalui program kemitraan yang dikenal dengan Tebu Rakyat Mandiri dan Tebu Rakyat Kerja Sama Usahatani (Mirzawan, 2001).

Tujuan kemitraan yang sesungguhnya yaitu tujuan yang diharapkan oleh masing-masing pihak dapat mencapai kesetaraan walau pada pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala. Kendala utama adalah isu rendemen. Selain itu masih terdapat pandangan bahwa masih ada hasil sampingan dari tebu yang tidak dibagi. Alasan utama peninjauan kembali ketentuan sistem bagi hasil adalah meningkatkan pendapatan petani sehingga pemasok bahan baku dan pabrik gula sebagai pemroses bahan baku yang sama-sama tidak mau dirugikan meskipun cara seperti itu sebenarnya kurang menguntungkan bagi pabrik gula, tetapi apabila ditunjang peningkatan mutu tebu bermanfaat bagi petani maupun pabrik gula (Mirzawan, 2001).

Kecamatan Candi, Sidoarjo merupakan salah satu kecamatan dimana banyak terdapat petani tebu yang bermitra dengan Pabrik Gula Candi Baru. PG. Candi Baru sendiri menggunakan sistem kemitraan.dalam menyediakan bahan baku produksinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan prosedur pelaksanaan kemitraan antara Pabrik Gula Candi Baru dengan petani tebu mitra, mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kemitraan di Pabrik Gula Candi Baru, mengetahui harmonisasi kemitraan yang terjadi antara Pabrik Gula Candi Baru dengan petani tebu mitra, dalam kaitannya dengan perjanjian kemitraan dan menganalisa perbedaan biaya usahatani, penerimaan dan pendapatan antara petani TRKSU dan petani TRM Pabrik Gula Candi Baru. Analisis dalam penelitian ini digunakan berbagai analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis uji beda rata-rata.

berjalan secara harmonis. Adapun harmonisasi yang terjadi yaitu kesadaran antara pihak PG. Candi Baru dan petani tebu mitra dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian, sehingga tercipta suatu kepuasan dari kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa harmonisasi yang terjadi berjalan dengan baik.

iv

skripsi penelitian dengan judul “KEMITRAAN ANTARA PETANI TEBU RAKYAT KERJASAMA USAHATANI (TR-KSU) DAN PETANI TEBU RAKYAT MANDIRI (TRM) DENGAN PABRIK GULA CANDI BARU DI KECAMATAN CANDI - SIDOARJO”.

Dalam melaksanakan skripsi penelitian mulai dari awal sampai dengan

selesainya skripsi penelitian ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih

kepada Bapak Dr. Ir. Zainal Abidin, MS selaku dosen pembimbing utama dan

Ibu Ir. Eko Priyanto, MP selaku dosen pembimbing pendamping yang telah

banyak memberikan bimbingan dan pengarahan hingga dapat terselesaikannya

laporan skripsi ini. Dan tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Ramdan Hidayat, MS. selaku Dekan Fakultas Pertanian

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bapak Ir. Indra Tjahaja Amir, MP. selaku Ketua Jurusan Manajemen

Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jawa Timur.

3. Bapak/Ibu pimpinan dan staf dari PT. Pabrik Gula Candi Baru yang telah

mengijinkan dan membimbing penulis dengan baik.

4. Seluruh Dosen Fakultas Pertanian khususnya jurusan Manajemen

Agribisnis atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis

v

“Twinie” atas support-nya dan menjadikan semua hal terlihat santai dan

menyenangkan.

7. Teman-temanku tersayang angkatan ‘07 dan kakak-kakak alumni atas

bantuan, dukungan, dan semua kebaikan kalian (sangat menyenangkan

ketika tahu bahwa kita tidak sendiri menghadapinya).

8. Semua pihak yang telah membantu secara moril dan materiil yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan beliau-beliau dan teman-teman kepada penulis

dapat diterima dan diberkati Allah SWT, dan mendapatkan anugerah yang lebih

dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan

saran yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan skripsi

ini.. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, Juni 2011

vi

KATA PENGANTAR ... ... viii

DAFTAR ISI ... ... x

DAFTAR GAMBAR... ... ix

DAFTAR TABEL... ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... .... xii

I PENDAHULUAN... ... 1

1.1. Latar Belakang ... ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... ... 5

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... ... 7

1.4. Ruang Lingkup ... 8

II TINJAUAN PUSTAKA... ... 9

2.1. Penelitian Terdahulu ... ... 9

2.2. Industri Gula di Indonesia ... .... 11

2.3.Kemitraan... 13

2.3.1. Pengertian dan Bentuk Kemitraan ... 13

2.3.2.Syarat Kemitraan Usaha Pertanian ... .. 19

2.3.3.Perjanjian Kerjasama ... .. 20

2.3.4. Kebijakan TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) ... 21

2.3.5. Sistem Bagi Hasil ... 23

vii

IV. METODE PENELITIAN... 31

4.1. Penentuan Lokasi ... 31

4.2. Penentuan Populasi dan Sampel ... 31

4.3. Metode Pengumpulan Data ... 32

4.4. Metode Analisis Data ... 33

4.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 35

V. KEADAAN WILAYAH ... 40

5.1. Keadaan Geografis ... 40

5.2. Keadaan Penduduk ... 41

5.3. Keadaan Sosial Ekonomi ... 41

5.3.1. Tingkat Pendidikan ... 42

5.3.2. Mata Pencaharian ... 43

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 45

6.1. Karakteristik Responden ... 45

6.1.1. Umur Responden ... 45

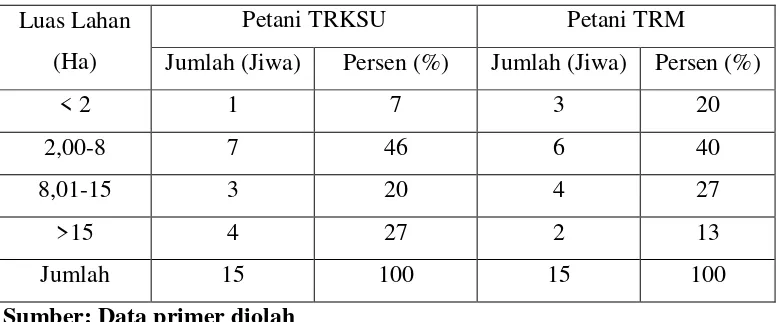

6.1.2. Luas Lahan Usahatani ... 47

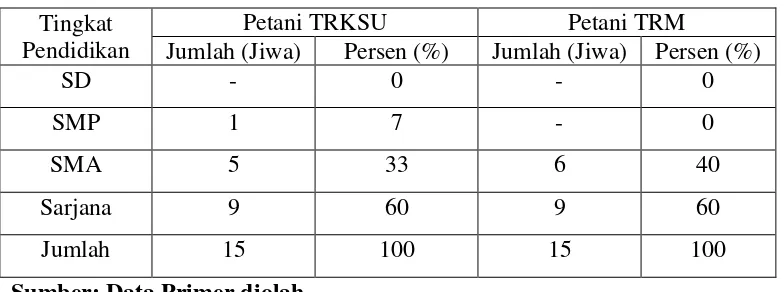

6.1.3. Pendidikan Responden ... 48

6.2. Prosedur Pelaksanaan Pola Kemitraan Antara Petani dan PG. Candi Baru-Sidoarjo ... 50

6.2.1. Berdasarkan Pola Kerjasama yang Dijalin ... 53

viii

6.5. Analisis Biaya Produksi, Penerimaan dan Pendapatan Petani

Tebu ... 66

6.6.1. Analisis Biaya Produksi ... 66

6.6.2. Analisis Penerimaan ... 68

6.6.3. Analisis Pendapatan ... 70

6.6. Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Keputusan Petani Menjadi Anggota TRKSU di Pabrik Gula Candi Baru ... 73

6.7. Penyusunan Kebijakan Pergulaan di Indonesia ... 76

VII. KESIMPULAN DAN SARAN ... 74

7.1. Kesimpulan ... 78

7.2. Saran ... 79

ix

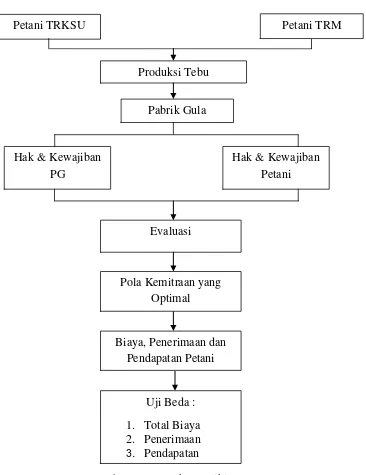

1. Diagram Kerangka Pemikiran ... 29

x

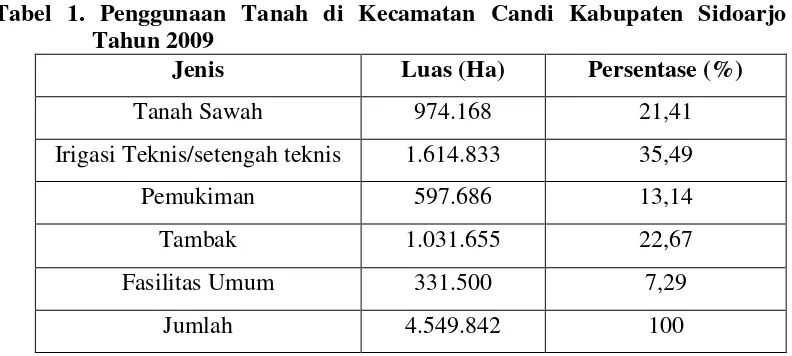

1. Penggunaan Tanah di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2009 ... 41

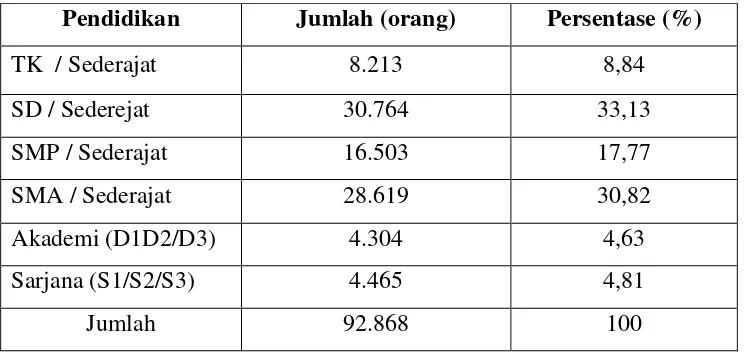

2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Candi Tahun 2009 ... 42

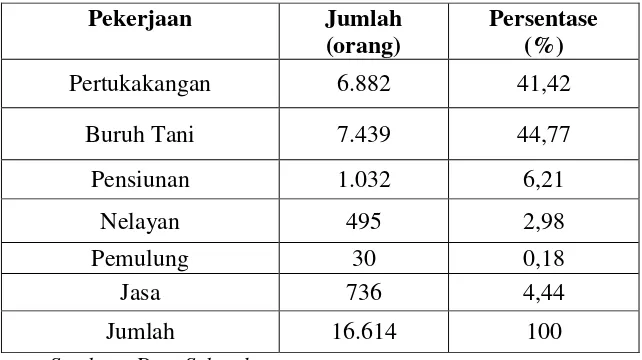

3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Candi Tahun 2009 ... 43

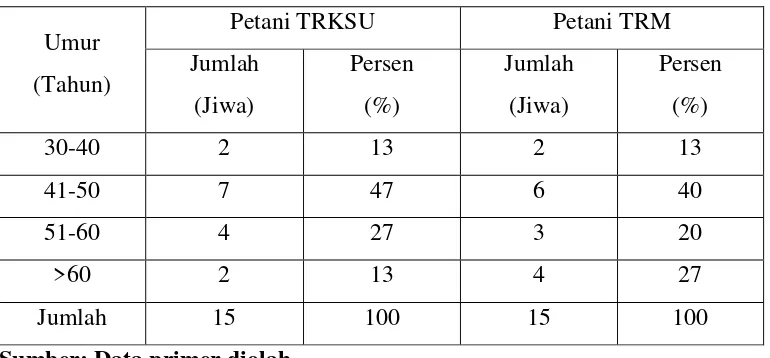

4. Jumlah Responden Menurut Golongan Umur ... 46

5. Jumlah Responden Menurut Luas Kepemilikan Lahan ... 47

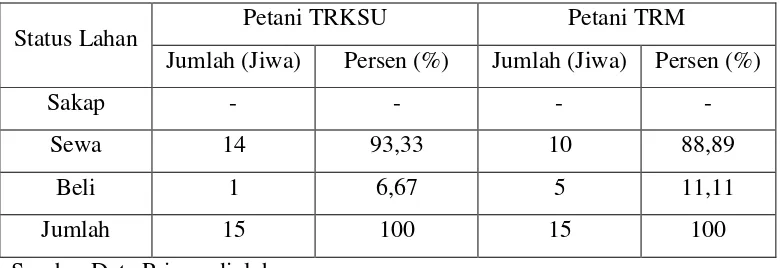

6. Status Lahan yang Dikerjakan Petani Tebu Mitra ... 48

7. Tingkat Pendidikan Responden ... 49

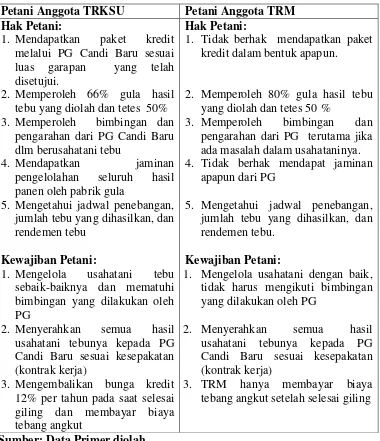

8. Hak dan kewajiban petani anggota TRKSU dan TRM ... 51

9. Respon Petani Tebu terhadap Harmonisasi Kemitraan dengan PG. Candi Baru ... 62

10. Total Biaya Produksi Usahatani Tebu pada Petani TRKSU dan TRM di PG Candi Baru-Sidoarjo ... 67

xi

15. Persentase Perbedaan Produksi, Biaya, Penerimaan dan

Pendapatan petani TRKSU dengan Petani TRM ... 74

16. Hasil Output SPSS Regresi faktor-faktor yang mempengaruhi

xii

1. Kuesioner Responden Petani TR-KSU dan TRM Wilayah

Kecamatan Candi-Sioarjo... 83

2. Biaya Produksi Tebu Petani TR-KSUdi Wilayah Kecamatan

Candi ... 88

3. Biaya Produksi Tebu Petani TRM di Wilayah Kecamatan Candi 89

4. Biaya Produksi Tebu per Hektar Petani TR-KSUdi Wilayah

Kecamatan Candi ... 90

5. Biaya Produksi Tebu per Hektar Petani TRM di Wilayah

Kecamatan Candi ... 91

6. Total Penerimaan Usahatani Tebu Pada Petani TRKSU di

Wilayah Kecamatan Candi ... 92

7. Total Penerimaan Usahatani Tebu Pada Petani TRM di

Wilayah Kecamatan Candi ... 93

8. Penerimaan per Hektar Usahatani Tebu Pada Petani TRKSU di Wilayah Kecamatan Candi ... 94

9. Penerimaan per Hektar Usahatani Tebu Pada Petani TRM di

Wilayah Kecamatan Candi ... 95

10. Total Pendapatan Usahatani Pada Petani TRKSU di Wilayah

Kecamatan Candi ... 96

11. Total Pendapatan Usahatani Pada Petani TRM di Wilayah

xiii

Dengan Menggunakan SPSS ... 98

14. Hasil Perhitungan Perbedaan Pendapatan Pada Petani TRKSU dan TRM Dengan Menggunakan SPSS ... 99

15. Surat Perjanjian antara PG. Candi Baru dengan Petani TRKSU .... 100

16. Surat Perjanjian antara PG. Candi Baru dengan Petani TRM ... 104

17. Hasil Output SPSS Regresi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tebu merupakan salah satu tanaman yang banyak diusahakan oleh petani,

sehingga tebu mempunyai arti penting dalam menyusun pendapatan petani, di

samping itu juga untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Untuk menjaga

agar produksi gula jangan sampai menurun serta meningkatkan pendapatan

khususnya petani tebu, langkah yang ditempuh pemerintah adalah melalui

program kemitraan yang dikenal dengan Tebu Rakyat Mandiri dan Tebu Rakyat

Kerja Sama Usahatani (Mirzawan, 2001).

Bentuk kerjasama yang terjalin antara petani dan PG Candi Baru ada dua

macam diantaranya adalah Tebu Rakyat Kerjasana Usaha (TRKSU) dan Tebu

Rakyat Mandiri (TRM). TRKSU merupakan kemitraan kerjasama usaha antara

petani tebu dengan pabrik gula, dimana pabrik gula memberikan biaya garap,

bibit, pupuk, hebrisida, dan alat-alat, selain itu petani diberikan bimbingan teknis

dan penyuluhan serta jaminan pengelolahan seluruh hasil panen oleh pabrik gula.

TRM merupakan bentuk kerjasama antara tebu rakyat dengan pabrik gula dimana

mengembangkan usahataninya secara swadaya dengan pengelolahan hasil

panennya oleh pabrik gula yang menjadi mitra kerjanya.

Pelaksanaan pola kemitraan ini, diharapkan dapat tercipta suatu usaha

pertanian berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan, dan peningkatan

keterampilan kelompok oleh perusahaan kemitraan melalui perwujudan sinergi

1. Saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan

bahan baku dan kelompok mitra memerlukan akses terhadap modal,

peningkatan pendapatan dan bimbingan manajemen serta teknologi.

2. Saling memperkuat dalam arti kelompok mitra maupun perusahaan mitra

sama-sama memperhatikan tanggungjawab moral dan etika bisnis,

sehingga akan memperkuat kedudukan masing-masing melalui

peningkatan daya saing.

3. Saling menguntungkan yaitu baik kelompok mitra maupun perusahaan

mitra memperoleh peningkatan pendapatan dan kesinambungan usaha.

Sebagai pertimbangan rasionalitas dan azas manfaat, di masa mendatang

akan sulit bagi pabrik gula di Indonesia untuk tetap bertahan tanpa dukungan

bahan baku dari para petani. Pemerintah harus menyiapkan kesediaan dan

kemampuan memasok bahan baku sejumlah tertentu jika menginginkan pabrik

gula di daerah tersebut tetap beroperasi. Di samping itu hubungan “kemitraan” ini

merupakan suatu tuntutan obyektif dari pabrik gula untuk mencukupi kapasitas

gilingnya. Hubungan kemitraan ini dirintis antara lain dengan terbentuknya APTR

(Asosiasi Petani Tebu Rakyat), yang dari segi teori pengembangan oraganisasi

dapat dilihat sebagai perubahan yang menuntut pabrik gula untuk

mengembangkan organisasi melalui hubungan “kemitraan” dalam bisnisnya. Pola

didasarkan pada prinsip saling menguntungkan sebagai pemroses (mengolah tebu

menjadi gula). Keberadaan keduanya sejajar satu sama lain. Hal ini penting karena

hubungannya pada dasar strategis bisnis yang dilakukan oleh dua lembaga

bersama ataupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan

saling mengisi. Dalam kemitraan harus ada kodeterminasi (determinasi timbal

balik) karena aliansi strategis yang memacu kemitraan bila tidak dapat

kodeterminasi akan menjadi kemitraan semua, bahkan akan membentuk

eksploitasi baru. Terciptanya pola tersebut yang sinergis antara pabrik gula dan

petani akan mewujudkan kultur teknis yang saling menguntungkan (Win-win).

Menyatukan sikap dan perilaku yang heterogen akan membuat petani menyukai

visi dan misi yang sama dengan pabrik gula pembina (Mirzawan, 2001).

Tujuan kemitraan yang sesungguhnya yaitu tujuan yang diharapkan oleh

masing-masing pihak dapat mencapai kesetaraan walau pada pelaksanaannya

masih menemui beberapa kendala. Kendala utama adalah isu rendemen.

Penentuan rendemen pada sistem bagi hasil merupakan hal yang kritikal karena

menentukan pendapatan petani dan pabrik gula. Sering kali dijumpai di lapangan

perselisihan antara petani dan pabrik gula dalam masalah rendemen tebu. Petani

menganggap bahwa penentuan rendemen oleh pabrik gula tidak transparan dan

cenderung merugikan petani. Banyak orang berpendapat bahwa ketentuan sistem

bagi hasil tebu itu kurang adil karena pabrik gula yang “hanya” menggiling tebu

mendapatkan bagian yang cukup besar. Selain itu masih terdapat pandangan

bahwa masih ada hasil sampingan dari tebu yang tidak dibagi. Anggapan orang

demikian memang sepintas masuk akal, tetapi perusahaan gula berpendapat lain

karena ketentuan bagi hasil sangat ketat dalam kaitannya dengan pengoperasian

perusahaan secara ekonomis. Alasan utama peninjauan kembali ketentuan sistem

dan pabrik gula sebagai pemroses bahan baku yang sama-sama tidak mau

dirugikan meskipun cara seperti itu sebenarnya kurang menguntungkan bagi

pabrik gula, tetapi apabila ditunjang peningkatan mutu tebu bermanfaat bagi

petani maupun pabrik gula (Mirzawan, 2001).

Seperti yang dikutip dari media tertanggal 22 Juni 2010; puluhan petani

tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) mendatangi PG

X. Selain membawa potongan tebu, mereka juga menggelar beberapa poster berisi

tuntutan. Petani tebu mengeluhkan anjloknya rendemen tebu dari musim giling

pertama dengan rendemen 7.0, tapi saat ini turun menjadi 5.02. Ditambahkan, saat

buka giling 23 Mei 2010, rendemen tebu rakyat di PG X mencapai 7. Tapi

semakin hari jumlahnya terus menurun. Petani tebu menduga turunnya jumlah

rendemen ini lantaran ada permainan. Petani tebu berharap rendemen bisa kembali

meningkat. Sebab, jika turun drastis, petani tebu bisa merugi. Sayangnya harapan

petani tebu untuk bisa bertemu dengan pihak PG X ini tak tercapai. Pihak PG X

tak bersedia bertemu dan massa tak lama kemudian membubarkan diri

(www.beritajatim.com"air/isa").

Para petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat

Indonesia (APTRI) menggelar unjuk rasa menentang penerapan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen yang dibebankan ke petani tebu setiap kali

menjual tebu mereka ke pabrik gula. Mereka juga menentang beredarnya tebu

rafinasi di pasaran. Aksi ini mereka gelar dengan mendatangi pabrik-pabrik gula

yang menguasai pasaran dengan selisih Rp 1.500 per kilogram, kini dibebani PPN

( http://www.surya.co.id/ ).

Penyimpangan yang terjadi dalam konteks kemitraan antara petani tebu

dan pabrik gula sedikit-banyak dapat mempengaruhi proses produksi pabrik gula.

Jika demikian, maka dampak yang dirasakan tidak hanya oleh pihak pabrik gula

namun para petani tebu pun akan terkena imbasnya. Oleh karena itu maka

penelitian tentang kemitraan antara Pabrik Gula dengan petani tebu perlu

dilakukan agar dalam pelaksanaannya kedua belah pihak tidak merasa dirugikan

namun sama-sama merasa saling diuntungkan.

1.2. Perumusan Masalah

Pabrik Gula Candi Baru dalam menjalankan proses produksinya tidak

lepas dari keterkaitan petani tebu sebagai pemasok bahan baku industri gula.

Kerjasama yang telah dibangun melalui hubungan kemitraan antara petani tebu

dengan Pabrik Gula (PG) sehingga terbentuk suatu kerjasama yang baik. Menurut

Fadjar (2006) meskipun pelaksanaan program kemitraan usaha perkebunan belum

dapat mengatasi ketimpangan (antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat)

secara maksimal, namun dengan pemberdayaan petani mitra dan juga perusahaan

mitra menjadi masyarakat perkebunan yang komunikatif, kelemahan tersebut

dapat diperbaiki.

Tingkat pendidikan petani yang masih rendah tentu dapat mempengaruhi

pola pikir mereka dalam menjalankan usahatani yang mereka kelola. Dampaknya

tentu akan berlanjut terhadap hasil usahatani mereka. Pemikiran yang masih

usahatani Tebu Rakyat (TR) kepada kelompok tani. Hal ini menyebabkan hasil

yang diperoleh kurang memuaskan dan kurang sesuai dengan harapan pabrik gula.

Demi tercapainya suatu pola kemitraan antara PG dengan petani kelompok

tani lebih erat lagi dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak tersebut,

maka tidak menutup kemungkinan banyak masalah yang dihadapi baik itu dari

pihak PG sendiri sebagai penyedia sarana produksi, mengadakan bimbingan dan

penyuluhan kepada petani TR yang bekerjasama dengan pihak pemerintah

maupun dari pihak peserta TR itu sendiri juga mengalami masalah. Masalah yang

sering terjadi misalnya: kerusakan panen, turunnya rendemen, kesulitan tebang

angkut dan lain-lain. Naik turunnya produksi tebu berpengaruh langsung pada

besar kecilnya rendemen yang dihasilkan, maka jelas ada kepentingan dari kedua

belah pihak untuk saling kerjasama yang baik dan harmonis agar produksi tebu

maupun hasil gula dapat meningkat.

Bertolak dari uraian di atas, maka penulis melihat kajian mendalam

terhadap rakyat kemitraan yang telah berjalan. Dari sini dapat dilakukan perbaikan

terhadap konsep dan pelaksanaan strategi kemitraan yang sedang berjalan, agar

menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku kemitraan.

Untuk itu penulis berkeinginan mengungkapakan permasalahan dan pelaksanaan

kemitraan antara Pabrik Gula Candi Baru dan petani tebu mitra. Sebagai langkah

awal dari penelitian, permasalahan yang ada dikemukakan dalam

pernyatan-pernyataan berikut ini :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan kemitraan antara Pabrik Gula Candi Baru

2. Apa saja yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan program kemitraan

tersebut?

3. Bagaimana harmonisasi kemitraan yang terjadi antara Pabrik Gula Candi Baru

dengan petani tebu mitra?

4. Berapa perbedaan biaya usahatani, penerimaan dan pendapatan antara petani

TRKSU (Tebu Rakyat Kerjasama Usahatani) dan petani TRM (Tebu Rakyat

Mandiri)?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas maka tujuan

yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk:

1. Mendiskripsikan prosedur pelaksanaan kemitraan antara Pabrik Gula Candi

Baru dengan petani tebu mitra.

2. Mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kemitraan di Pabrik Gula

Candi Baru.

3. Mengetahui harmonisasi kemitraan yang terjadi antara Pabrik Gula Candi Baru

dengan petani tebu mitra, dalam kaitannya dengan perjanjian kemitraan.

4. Menganalisa perbedaan biaya usahatani, penerimaan dan pendapatan antara

petani TRKSU dan petani TRM Pabrik Gula Candi Baru.

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagi petani sebagai bahan untuk memperbaiki prosedur kemitraan yang telah

ada sehingga antara petani tebu dengan Pabrik Gula Candi Baru lebih saling

2. Bagi Pabrik Gula sebagai bahan tinjauan kemitraan di masa yang akan

datang.

3. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi kekurangan

dalam kemitraan khususnya antara Pabrik Gula dengan petani tebu di

Indonesia.

1.4. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja perkebunan tebu Pabrik Gula

Candi Baru dengan petani tebu dan Pabrik Gula sebagai objeknya. Data yang

digunakan sebagai acuan dari penelitian yaitu data yang terjadi pada musim tanam

2009/2010 atau pada musim giling tahun 2010. Data yang diperlukan dalam

penelitian ini yaitu (data primer dan data sekunder) yang menyangkut budidaya,

besarnya biaya, penerimaan, dan pendapatan petani tebu dengan kaitannya

terhadap kemitraan (pelaksanaan, harmonisasi dan kendala-kendala) yang terjadi

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Suatu teori atau konsep setelah diteliti di berbagai tempat hasilnya

menunjukkan tingkat ketepatan yang relatif sama, maka obyektivitas teori tersebut

cukup tinggi dan dapat digunakan untuk keperluan praktis diberbagai tempat

dengan alasan tersebut, maka dikemukakan berbagai penelitian terdahulu yang

sejenis dengan penelitian ini antara lain:

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sriati dkk (2006) dengan judul Pola Kemitraan Antara Petani Tebu Rakyat Dengan PTPN VII Unit Usaha Bungamayang Dalam Usahatani Tebu: Kasus Di Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan, Lampung Utara, menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas hubungan kemitraan antara petani tebu anggota Tebu Rakyat Kredit

(TRK) dengan Tebut Rakyat Bebas (TRB) dengan PTPN VII Unit Usaha

Bungamayang, terlihat dalam hal hak dan kewajiban petani, hak dan kewajiban

PTPN VII Unit Usaha Bungamayang, kredit, pengolahan, dan bagi hasil. Faktor

yang berhubungan dengan keputusan petani menjadi anggota TRK adalah faktor

modal, akses ke lahan, dan pengalaman. Sedangkan faktor luas lahan tidak

berhubungan dengan keputusan petani menjadi anggota TRK. Pendapatan

rata-rata petani TRK lebih besar dari pendapatan rata-rata-rata-rata petani TRB yaitu Rp

15.969.443,23 untuk petani TRK dan Rp 13.591.636,84 untuk petani TRB.

Menurut Setyawati (2003) melakukan penelitian dengan judul “Sistem

Kabupaten Kediri mengemukakan bahwa pelaksanaan sistem kemitraan antara

petani jagung Hibrida dengan PT. BISI Kediri berjalan dengan baik sesuai dengan

perjanjian yang telah disepakati sehingga secara ekonomi petani mitra

memperoleh peruntungan lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang tidak

bermitra. Konsep model kemitraan yang sesuai dengan kemampuan dan dapat

dilaksanakan oleh petani yaitu petani memperoleh saprodi (pupuk, obat-obatan)

dibawah harga umum, penentuan harga beli oleh kedua belah pihak (petani dan

PT. BISI Kediri) serta surat perjanjian kerjasama harus dimiliki oleh kedua belah

pihak yaitu petani mitra dan PT. BISI Kediri.

Menurut Iin Kristyana Dewi (2001) melakukan penelitian dengan judul

“Studi tentang Pola Kemitraan Pada Pengusaha Padi di PT. Sang Hyang Seri

cabang Jawa Timur dan Bali (studi kasus di Dusun Kebon Waris, Kecamatan

Pandaan Kabupaten Pasuruan)” mengemukakan bahwa pola kemitraan yang

dijalin antara PT. Sang Hyang Seri dengan petani mitra dapat meningkatkan

pendapatan usahataninya. Serta pola kemitraan pengusaha benih padi secara

ekonomis layak diusahakan, karena hasil analisis B/C Ratio menunjukkan angka

9,2 yang artinya bahwa pengusaha benih padi oleh petani mitra dengan PT. Sang

Hyang Seri sangat layak untuk dikembangkan.

Berdasarkan gambaran penelitian terdahulu, maka penelitian ini berusaha

menelaah lebih lanjut mengenai :

1. Kemitraan pelaksanaan pola kemitraan yang dilakukan antara PG Candi

2. Telaah permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi antara PG dan

petani.

3. Telaah perbedaan pendapatan antara petani TRKSU dengan petani TRM.

2.2. Industri Gula di Indonesia

Permintaan gula secara nasional diperkirakan akan terus meningkat seiring

dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan

industri pengolahan makanan dan minuman. Sebagai negara berpenduduk besar

dengan pendapatan yang terus meningkat, maka Indonesia amat potensial menjadi

salah satu konsumen gula terbesar di dunia. Dengan struktur pasar gula (white sugar maupun raw sugar) yang oligopolistik, terdapat resiko yang tinggi akan ketidakpastian dan ketidakstabilan harga. Ketidakstabilan harga akan

menyebabkan ketidakstabilan para petani tebu, yang berjumlah sekitar 343 ribu

rumah tangga petani. Selain itu, ketergantungan yang besar pada impor gula dapat

mengancam kemandirian Indonesia, disamping pengurasan devisa yang

diperlukan untuk pembangunan ekonomi serta pelunasan hutang luar negeri

(Anonymous, 2005)

Dilihat dari sisi sumber daya alam (SDA) dan iklim, Indonesia mempunyai

keunggulan komparatif sebagai produsen gula tebu, karena tebu merupakan

tanaman tropis yang secara alamiah telah tumbuh secara meluas di daerah tropis.

Hal ini dapat dibuktikan dari kenyataan Inustri gula Indonesia pernah jaya pada

periode penjajahan Belanda. Kejayaan itu tentunya hanya dapat diraih manakala

secara tepat dan efisien (baik di tingkat usahatani maupun di tingkat pabrik gula),

sehingga dapat memberikan keuntungan yang memadai.

Usahatani tebu pada umumnya dikelola oleh petani, sedangkan Pabrik

Gula dikelola oleh perusahaan gula. Keduanya bermitra, petani sebagai pemasok

bahan baku tebu dan PG mengolah tebu menjadi gula dalam suatu sistem bagi

hasil. Dalam hubungan kemitraan itu, kegiatan produksi gula sesungguhnya

terbagi menjadi dua bagian, yaitu petani menghasilkan gula dalam bentuk sukrosa

yang tersimpan dalam batang tebu, dan PG mengambil sukrosa dalam batang tebu

dan mewujudkannya dalam bentuk kristal. Hubungan produksi yang demikian itu

mengandung potensi konflik kepentingan, terutama pada saat pengaturan

pembagian manfaat.

Indonesia telah berubah dari negara eksportir gula pasir dunia menjadi

importir, hal ini disebabkan perkembangan produksi yang lambat apabila

dibandingkan dengan pertambahan yang cepat dari permintaan dalam negeri

sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kenaikan pendapatan per kapita.

Konsumsi gula di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat disebabkan

oleh pertambahan penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta

semakin banyak industri memerlukan gula pasir sebagai bahan baku. Karena

produksi dalam negeri tidak mampu mengimbangi laju permintaan, sehingga

Indonesia terpaksa melakukan impor gula dalam jumlah yang besar untuk

menutupi kekurangan dalam negeri itu sendiri (Djoehana S dan Husaini A, 1992).

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui Departemen

364/MPP/Kep/8/1999. Instrumen utama kebijakan tersebut adalah pembatasan

jumlah importir dengan hanya mengijinkan importirprodusen. Dengan kebijakan

ini, pemerintah dapat membatasi dan mengendalikan volume impor disamping

memiliki data yang lebih valid mengenai volume impor dan stok. Dengan

demikian, harga gula daam negeri dan harga gula di tingkat petani dapat

ditingkatkan (Anonymous, 2005).

Kebijakan importir-produsen tersebut ternyata masih kurang efektif, baik

untuk mengangkat harga gula di pasar domestik maupun mengontrol volume

impor. Walaupun tidak ada data pendukung yang memadai, kegagalan tersebut

terutama disebabkan oleh stok gula dalam negeri yang sudah terlalu banyak dan

adanya gula impor ilegal. Situasi ini membuat harga gula di pasar domestik tetap

rendah. Oleh karena itu, desakan petani dan pabrik gula terhadap pemerintah

untuk melindungi industri gula dalam negeri semakin kuat. Menanggapi tekanan

ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan tarif impor melalui Keputusan menteri

Perindustrian dan Perdagangan No.230/MPP/Kep/6/1999 yang memberlakukan

tarif impor gula sebesar 20 persen untuk raw sugar dan 25 persen untuk white

sugar. Walaupun masih menimbulkan kontroversi, kebijakan tarif impor ini secara

bertahap dapat mengangkat harga gula di pasar domestik (Sri Wahyuni, 2009).

2.3. Kemitraan

2.3.1. Pengertian dan Bentuk Kemitraan

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak

atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bersama

suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya

kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis (Hafasah,

2000).

Kemitraan menurut pengertian umum adalah hubungan usaha antara kecil

dan atau koperasi dan usaha menengah atau besar yang disertai dengan bantuan

pembinaan berupa peningkatan sumber daya manusia, pemasaran, teknik industri,

modal kerja, kredit perbankan oleh usaha menengah atau besar dengan prinsip

saling menguntungkan. Khususnya untuk kemitraan antara Petani Tebu Rakyat

dengan Pabrik Gula diperlukan adanya ‘rasa saling mempercayai’ berkaitan

luasnya dengan jangkauan kerjasama, sehingga kepercayaan menjadi hal yang

amat penting.

Program kemitraan antara Pabrik Gula dengan petani dilakukan

berdasarkan kesepakatan yang melandasi yaitu peraturan pemerintah RI No.44

tahun 1997 tentang kemitraan (pasal 1) yaitu:

Ayat 1: kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha

menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling

memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.

Ayat 2: usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang

mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU No. 9 tahun

1995 tentang usaha kecil.

Ayat 3: usaha menengah dan atau usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang

besar dari pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha

kecil (Hafsah J, 2000).

Kemitraan mirip suatu rangkaian proses yang menurut John L. Mariotti

(1993) dalam Nurani (2008) dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya melalui membangun

strategi, melaksanakan dan terus memonitor dan mengevaluasi sampai target

sasaran tercapai. Proses ini benar-benar dicermati sejak awal sehingga

permasalahan yang timbul dapat diketahui baik besarnya permaslahan maupun

langkah-langkah yang perlu diambil. Di samping itu perubahan peluang dan pasar

yang timbul dapat segera diantisipasi sehingga target yang diinginkan dicapai

tidak mengalami perubahan. Rangkaian urutan proses pengembangan kemitraan

merupakan suatu urutan tangga yang disepakati secara beraturan dan bertahap

untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Dengan demikian kemitraan adalah bentuk hubungan kerjasama usaha

yang berjalan selama ini ada beberapa macam dan penerapannya disesuaikan

dengan kondisi perusahaan, petani, komoditas dan kondisi daerah setempat, antara

lain:

1. Berdasarkan Jangka Waktu

a. Kemitraan Insidentil

Merupakan model kemitraan yang didasari atas kepentingan

kegiatan yang bersangkutan telah selesai. Kemitraan seperti ini dijalin

pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil usahatani. Contoh:

Kemitraan antara petani sayuran dengan pasar swalayan.

b. Kemitraan Jangka Menengah

Merupakan kemitraan berdasarkan motif ekonomi bersama dalam

jangka menengah atau musim produksi tertentu. Kemitraan seperti ini dapat

dilakukan dengan atau tanpa perjanjian tertulis (kontrak atau kesepakatan).

Contoh: Perkebunan inti rakyat.

c. Kemitraan Jangka Panjang dan Terus Menerus

Merupakan kemitraan yang didasarkan atas saling ketergantungan

dalam hal pengadaan bahan, permodalan, menejemen, dan lain-lain.

Kemitraan seperti ini dilakukan dalam jangka panjang dan terus menerus

dalam skala besarperjanjian tertulis (kontrak atau kesepakatan). Contoh:

Pemilikan petani atau koperasi, misalnya tebu rakyat.

2. Bedasarkan Kerjasama yang Terjalin

a. Sistem Kontrak Kerja

Dalam pola ini petani atau koperasi dan perusahaan menjalin

hubungan kerjasama dengan melakukan kontrak kerja, baik dalam

penyediaan sarana produksi dari perusahaan maupun jaminan pemasaran

hasil produksi petani ke perusahaan dengan demikian kegiatan agribisnis

perusahaan yang hanya terbatas pada proses pengolahan (agroindustri) dan

b. Bentuk Kontrak Manajemen

Bentuk kemitraan dengan ini berupa bantuan menejemen usahatani

dari lembaga yang berpengalaman seperti, koperasi jasa menejemen maupun

perusahaan agroindustri yang telah memliki kemampuan dalam mengelolah

agribisnis kepada petani atau lembaga tani dalam ikatan kontrak. Dalam

pola ini koperasi jasa menejemen atau perusahaan agroindustri melayani

kegiatan menejerial usaha agribisnis yang dikembangkan petani atau

koperasi yang sekaligus melakukan bimbingan dan pembinaan kepada

petani dan pengurus koperasi.

c. Pola Unit Pelaksana Proyek

Pola ini menyertakan peran aktif pemerintah dalam pembentukan

usaha agribisnis. Sejak awal sampai saat dikonversikan kepada petani,

pengadaan sarana produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran hasil

mendapatkan bantuan serta dukungan pembinaan dan pengendalian dari

pemerintah, berupa bantuan yang merupakan pinjaman yang harus

dikembalikan.

d. Perusahaan Inti Rakyat

Perusahaan agroindustri yang memiliki skala usaha besar bertindak

sebagai inti, sedangkan petani sekitarnya sebagai plasma inti yang sangat

besar peranannya dalam penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil,

e. Perusahaan Petani

Petani atau koperasi yang pada umumnya kesulitan permodalan,

membentuk usaha patungan berupa suatu perusahaan baru (misalnya:

perusahaan penyalur saprotan) dengan perusahaan agroindustri yang

menyertakan saham masing-masing secara bertahap. Apabila petani atau

koperasi telah mampu menjalankan perusahaan maka pemilikan keseluruhan

saham dialihkan kepada petani atau koperasi.

f. Perusahaan Petani Terpadu

Pembentukan perusahaan baru dengan pola ini sama seperti pola

perusahaan petani, hanya saja dalam pola ini saham milik perusahaan tetap

pada perusahaan baru tersebut. Seluruh kegiatan agribisnis perusahaan

dilakukan bersama-sama, perusahaan semacam ini memerlukan perwakilan

petani atau koperasi dalam jajaran menejemen perusahaan baik pada tingkat

operasional maupun tingkat pengawasan.

3. Berdasarkan Sumber Dana Pengaturan Permodalan

a. Kerjasama dengan Sistem Bagi Hasil

Bentuk kerjasama antara dua pihak yaitu antara petani dengan

perusahaan pembimbing dengan perhitungan yang telah ditetapkan dalam

perjanjian. Sumber permodalan kerjasama ini berasal dari perusahaan

pembimbing yang berupa sarana produksi seperti: bibit, pupuk dan

obat-obatan dan ditambah dengan biaya pengolahan tanah, pemeliharaan sampai

b. Sistem Kredit Koperasi

Diperlukan kerjasama antara tiga pihak yaitu: perusahaan, KUD,

perbankan. Sistem ini hanya dapat dilakukan dalam KUD dengan ketentuan

bahwa KUD mampu bertindak sebagai koordinator dan telah bebas dari

tanggungan kredit lama.

2.3.2. Syarat Kemitraan Usaha Pertanian

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor:

946/Kpts/OT.210/10/1997, tentang syarat kemitraan usaha pertanian adalah

sebagai berikut:

1. Perusahaan mitra harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Mempunyai itikad baik dalam membantu usaha petani atau nelayan dan

pengusaha kecil pertanian lainnya.

b. Memiliki teknologi dan menejemen yang baik.

c. Menyusun rencana kemitraan.

d. Berbadan hukum dan memiliki bonafiditas.

2. Kelompok mitra yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina oleh

pemerintah daerah.

3. Kemitraan usaha pertanian dilakukan dengan penandatanganan perjanjian

kemitraan terlebih dahulu.

4. Isi perjanjian kerjasama mencakup jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk

kewajiban melapor kemitraan kepada instansi pembina teknis di daerah,

pembagian resiko penyelesaian bila terjadi perselisihan yang memberikan

2.3.3. Perjanjian Kerjasama

Untuk meresmikan kerjasama kemitraan ini, perlu dilakukan dalam suatu

surat perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang

bekerjasama berdasarkan kesepakatan mereka. Dalam perjanjian kerjasama itu

dicantumkan kesepakatan apa yang akan menjadi hak dan kewajiban dari

masing-masing pihak yang menjalin kerjasama.

Adapun kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Perusahaan (Pabrik Gula)

a. Melaksanakan bimbingan usahatani kepada petani tebu.

b. Penjaminan pinjaman petani kepada bank.

c. Melayani saprodi.

d. Menaati perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

2. Kewajiban Petani

a. Menyediakan lahan.

b. Mengerjakan lahan.

c. Memasarkan hasil kepada perusahaan.

d. Menaati perjanjian yang telah disepakati.

Kemitraan yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan

pengusaha kecil dan koperasi mempunyai beberapa alternatif dalam

pengembangan kemitraan yaitu:

1. Kemitraan inti plasma, yakni adanya perusahaan sebagai inti sedangkan plasma

2. Kemitraan subkontrak yaitu hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha

dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan

oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya.

3. Kemitraan dagang umum, yaitu hubungan kemitraan mitra usaha yang

mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan.

4. Kemitraan keagenan, yaitu salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha

kecil diberi hak khusu untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah

atau usaha besar sebagai mitra.

5. Waralaba, yaitu pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan

perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi (Hafsah, 2000).

2.3.4. Kebijakan TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi)

Program tebu rakyat adalah salah satu program intensifikasi nasional yang

berujuan meningkatkan produksi gula dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan

petani tebu beserta keluarganya, melalui peningkatan pendapatan dari lahan petani

yang ditanami tebu oleh petani itu sendiri, selain itu kerjasama kelompok tani

pada satu hamparan usahatani guna memanfaatkan potensi lahan, daya dan dana

secara optimal dengan menerapkan teknologi anjuran.

Teknologi anjuran (Hasta Usaha) adalah usaha dalam proses produksi tebu

dan gula yang terdiri dari :

1. Penggarapan tanah yang baik

2. Penangkapan pada masa tanam optimum

3. Penggunaan bibit varietas unggul

5. Pemeliharaan tanaman yang tetap

6. Pengendalian jasad pengganggu

7. Penyediaan dan pengaturan air sesuai kebutuhan tanaman

8. Perlakuan panen dan pasca panen secara efisien (Anonymous, 2005)

Dengan terbitnya Inpres Nomor 9 tahun 1975 maka sistem produksi gula

di Indonesia terutama pabrik-pabrik gula di Jawa yang tidak memiliki lahan Hak

Guna Usaha (HGU) yang cukup luas mengalami perubahan mendasar. Pengusaha

tanaman tebu untuk bahan baku produksi gula tidak lagi dilakukan dipabrik gula

dengan cara menyewa lahan petani, tetapi dilakukan diatas lahan miliknya sendiri

dengan dukungan bimbingan masal (BIMAS) yang terprogram (Anonymous,

2005).

Pokok-pokok Inpres tersebut adalah:

1. Mengalihkan perusahaan tanaman tebu dari sistem sewa tanah oleh pabrik

gula menjadi tebu rakyat yang diusahakan petani diatas lahan milik

sendiri.

2. Meningkatkan produksi gula dan pendapatan petani tebu dengan

melakukan intensifikasi pada tebu rakyat (baik yang berasal dari

pengalihan sewa tanah maupun tebu rakyat yang sudah ada, dan

selanjutnya dikelola dalam wadah yang sama dengan intensifikasi tanaman

panganan).

3. Menugaskan pabrik gula dalam fungsi dan peran sebagai pimpinan kerja

penyediaan bibit unggul, penyediaan dan pelayanan sarana produksi dan

pelayanan kredit.

4. Mengikutsertakan KUD dan bimbingan untuk mengkoordinasikan petani

tebu rakyat agar produksi dan pendapatannya meningkat (Hasibuan Edi,

2005).

2.3.5. Sistem Bagi Hasil

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.

527/MPP/Kep/9/2004 tentang Kebijaksanaan Peningkatan Produktifitas Industri

Gula antara lain. Petani bebas memilih antara Sistem Pembelian Tebu (SPT) atau

Sistem Bagi Hasil (SBH) melalui kesepakatan antara Pabrik Gula dengan petani

yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

1. Berdasarkan hablur bagian petani dan Pabrik Gula dihitung berdasarkan

ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk rendemen tebu sampai dengan 8,90 % maka hablur bagian

petani adalah 65 % dari rendemen tebu yang dicapai.

b. Pada rendemen tebu diatas 8,90% maka agar petani terangsang

meningkatkan efisiensinya, maka hablur bagian petani dihitung

dengan rumus :

T = 50,8 + 1,6 x R dan

P = 100 – T

Dimana :

T = Hablur bagian petani dalam persen dari rendemen tebu

R = Rendemen tebu dari tebu rakyat yang diolah Pabrik Gula.

Bagi penyerahan tebu yang menggunakan Sistem Bagi Hasil (SBH), selain

hasil gula yang menjadi hak petani maka petani juga memperoleh tetes sebesar 2

kg setiap kwintal tebu.

2. Berdasarkan SK. Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan

Pemitraan Tebu Rakyat di Jawa Timur pada musim giling namun 1998 :

a. Dengan memperhatikan kondisi gula sebagai komoditi prioritas, maka

percadangan areal untuk penanaman tebu di lahan sawah diatur secara

bergiliran dengan komoditi lain atas dasar musyawarah dala rembung

desa. Sedangkan tebu di lahan tegalan dapat dikembangkan

seluas-luasnya dengan memperhatikan aspek konservasi lahan.

b. Pembinaan tebu rakyat ditempuh melalui kemitraan antar petani/

kelompok tani dengan Pabrik Gula yang disesuaikan dengan kondisi

masing-masing daerah yaitu secara prioritas dapat berbentuk :

1) Tebu Rakyat (TR) Kredit yaitu tebu rakyat yang dikembangkan

oleh petani dengan memanfaatkan kredit koperasi primer untuk

anggotanya KKP (Kredit Ketahan Pangan) dengan bimbingan

teknis dan pengolahan hasil oleh perusahaan mitra.

2) Tebu Rakyat Mandiri, yaitu tebu rakyat yang dikembangkan oleh

petani dengan modal sendiri dengan bimbingan teknis dan

pengolahan hasilnya oleh perusahaan mitra.

3) Tebu Rakyat Kerjasama Usahatani (TR KSU) yaitu tebu rakyat

pengelolaannya pada perusahaan mitra atas dasar kesepakatan

bersama yang saling menguntungkan dengan memperoleh jaminan

penghasilan tertentu dengan memanfaatkan Kredit Ketahanan

Pangan atau kredit lainnya.

4) Sewa lahan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pola ini

diterapkan dalam keadaan terpaksa dimana ketiga pola diatas tidak

dapat terlaksana.

c. Bentuk – bentuk pola kemitraan antara petani dengan Pabrik Gula

tersebut diatas, pelaksanaanya tergantung pada pilihan petani sendiri

yang ditentukan pada saat motivasi.

d. Untuk menunjang kelancaran kegiatan motivasi dan musyawarah

dengan petani perlu dibentuk tim pemandu.

2.4. Analisis Ekonomi Usahatani

Usahatani adalah kegiatan ekonomi karena ilmu ekonomi beperan dalam

membantu pengembangannya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari

alokasi sumber yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan kehendak manusia

yang tidak terbatas. Pada posisi yang demikian petani harus mengalokasikan

sumber daya usahatani atau yang lebih sering disebut faktor usahatani.

Usahatani sebagai kegiatan ekonomi, tentunya ada faktor yang

mempengaruhinya. Faktor-faktor ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap

produksi usahatani antara lain; cabang usaha, faktor produksi khususnya modal

tersebut diantara keputusan-keputusan yang harus didasarkan prinsip-prinsip

ekonomi ialah :

1. Menentukan kegiatan apa saja faktor produksi yang harus dipakai di dalam

perusahaan.

2. Menentukan jumlah berbagai faktor produksi yang harus dipakai di dalam

setiap kegiatan.

3. Menentukan jumlah seluruh modal yang diperlukan.

4. Memilih sumber-sumber modal yang paling baik.

5. Menentukan jumlah modal yang sebaiknya diambil dari setiap sumber

yang dipilih.

Petani sebagai pengelola usahatani termasuk pembiayanya adalah

seseorang yang membutuhkan dan berperan dalam perencanaan kegiatan bisnis

yang meliputi penyediaan dan pengalokasian dana. Langkah-langkah yang perlu

diperhatikan di dalam pengelolaan usahatani adalah:

a. Memformulasikan tujuan usaha

b. Identifikasi permasalahan usahatani

c. Menganalisa secara ekonomi keluarga

d. Menetapkan keputusan usaha

III. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Pemikiran

Pola kemitraan yang dilaksanakan oleh Pabrik Gula Candi Baru dengan

petani tebu mitra baik TRKSU (Tebu Rakyat Usahatani) maupun TRM (Tebu

Rakyat Mandiri) di daerah tempat penelitian dianggap sudah sesuai dengan

harapan, karena antara pihak Pabrik Gula dan petani tebu sudah merasakan

adanya hubungan kerjasama yang saling membutuhkan dan saling

menguntungkan. Pihak pabrik gula membutuhkan pasokan bahan baku gula

berupa tebu yang dapat diusahakan oleh petani tebu. Sedangkan peihak petani

tebu membutuhkan pabrik gula untuk mengolah lebih lanjut hasil dari usahatani

mereke yaitu berupa batang tebu. Petani juga memerlukan tambahan dana sebagai

modal dalam menjalankan usahataninya sedangkan pihak Pabrik Gula dapat

mengupayakan dana tersebut untuk membantu petani tebu dengan cara

memberikan dana pinjaman kepada petani yang bermitra dengan Pabrik Gula

tersebut. Namun di sisi lain terdapat permasalahan-permasalahan yang belum

didapatkan jalan keluarnya, diantaranya kadar rendemen yang diperoleh selalu

menurun, perluasan areal lahan tebu yang semakin sempit dan akhirnya

berpengaruh terhadap pendapatan petani. Selain itu nampaknya perlu dilakukan

penyempurnaan-penyempurnaan karena kedua belah pihak perlu pembenahan

untuk meningkatkan produksi sehingga perlu adanya kerjasama yang harmonis

antara PG dengan petani tebu mitra agar terwujud suatu pola kemitraan yang

Dalam pelaksanaan pola kemitraan antara PG Candi Baru dengan petani

tebu mitra banyak kendala baik teknis maupun non teknis. Dalam sistem Tebu

Rakyat (TR) petani tebu mitra menjadi pengusaha yang secara penuh menanggung

berbagai resiko atau kendala, misalnya: kerusakan panen, turunnya rendemen,

kesulitan tebang, pengangkutan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dari segi ini

patut dipahami bahwa pabrik gulapun tidak sama sekali terbebas dari resiko atau

kendala tersebut. Secara teknis memang tugas tersebut dan pekerjaan pabrik gula

jauh lebih ringan dan sederhana yaitu semata-mata bertugas “menggiling” tebu

petani untuk dijadikan gula. Namun dalam kenyataan tidak demikian halnya,

dalam pekerjaan-pekerjaan non teknis beban pekerjaan pabrik gula menjadi

bertambah berat.

Pendapatan petani yang bermitra dengan petani yang tidak bermitra

dengan PG sangat berbeda sekali karena petani yang bermitra dengan PG selalu

diberikan bimbingan massal dan diberi modal secara kredit misalnya sarana

produksi yang sudah disediakan oleh Koperasi petani tebu yang bermitra dengan

PG. Dengan bekal ilmu yang bertambah maka pola pikir petani menjadi berubah

sehingga petani bisa mengembangkan usahatani tebu dengan baik karena apabila

kualitas tebu yang dihasilkan bagus maka gula yang dihasilkan juga bermutu

bagus, sehingga nilai jual gula semakin meningkat dan kemudian menambah

pendapatan petani. Sedangkan petani yang tidak bermitra dengan PG

pendapatannya lebih sedikit dibanding dengan petani yang bermitra karena petani

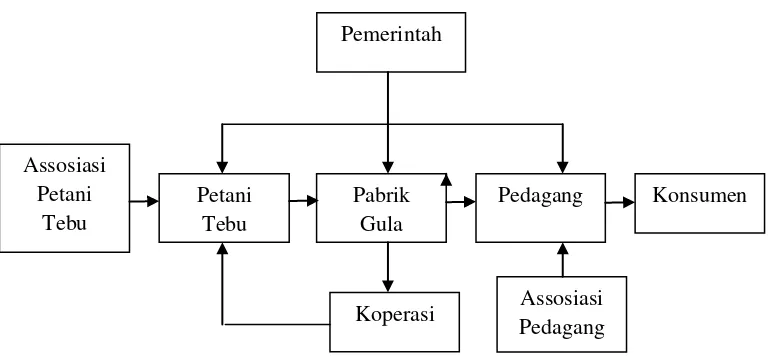

Secara sistematis bagan alur pemikiran dalam penelitian ditunjukkan pada

gambar berikut ini :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Hak & Kewajiban

PG

Hak & Kewajiban Petani

Petani TRKSU Petani TRM

Produksi Tebu

Pabrik Gula

Biaya, Penerimaan dan Pendapatan Petani

Uji Beda :

1. Total Biaya 2. Penerimaan

3. Pendapatan Evaluasi

3.2. Hipotesis

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran tersebut di atas, maka dapat

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1) Pelaksanaan kemitraan antara petani tebu mitra dengan PG. Candi Baru telah

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

2) Pendapatan petani TRKSU (Tebu Rakyat Kerjasama Usahatani) lebih besar

dibandingkan dengan pendapatan petani TRM (Tebu Rakyat Mandiri) di PG.

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Penentuan Lokasi

Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) di kecamatan Candi, Sidoarjo. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada

pertimbangan-pertimbangan bahwa di kecamatan Candi, Sidoarjo terdapat petani-petani tebu

yang bermitra dengan Pabrik Gula Candi Baru. Pabrik Gula Candi Baru

merupakan Pabrik Gula yang berada di wilayah Sidoarjo dan terdapat kemitraan

antara petani dan Pabrik Gula dalam proses produksinya. Keadaan yang demikian

maka kecamatan tersebut layak digunakan sebagai lokasi penelitian.

4.2. Penentuan Populasi dan Sample

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah petani tebu yang

menjadi mitra Pabrik Gula Candi Baru – Sidoarjo. Penentuan responden dalam

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu tehnik penentuan sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, dimana setiap sampel dipilih

atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang

telah ditentukan yaitu para petani tebu yang bermitra dengan Pabrik Gula Candi

Baru – Sidoarjo yaitu petani TR-KSU (Tebu Rakyat Kerja Sama Usahatani) dan

TRM (Tebu Rakyat Mandiri). Dari data sekunder yang diperoleh, maka diketahui

populasi petani mitra yaitu 398 orang yang terdiri dari petani TR-KSU (Tebu

Rakyat Kerjasama Usahatani) sebanyak 353 orang dan petani TRM (Tebu Rakyat

Berdasarkan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga kerja maka penentuan

jumlah sample diperoleh 30 orang responden yang digunakan untuk sample. Hal

ini sesuai dengan pendapat Wirartha, M (2005) yang menyatakan bahwa untuk

penelitian yang akan menggunakan analisis data dengan statistik, ukuran sample

paling terkecil yang diambil sebanyak 30 responden.

Petani tebu yang diambil sample sebanyak 30 orang yang terdiri dari 15

petani TRKSU (Tebu Rakyat Kerjasama Usahatani) dan 15 petani TRM (Tebu

Rakyat Mandiri). Selain 30 responden, juga terdapat 3 orang yang mewakili dari

pihak Pabrik Gula Candi Baru-Sidoarjo guna melengkapi hasil penelitian ini.

4.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan beberapa macam data agar penelitian dapat

berlangsung sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap

jenis dan sumber data yang digunakan. Adapun jenis dan sumber data yang

diperlukan meliputi:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan secara langsung dari

responden dengan cara observasi dan wawancara dengan bantuan kuesioner.

Responden yang diwawancarai bukan hanya petani tebu (petani TRKSU dan

petani TRM) melainkan juga instansi pabrik gula itu sendiri. Dari kuesioner yang

disebarkan maka akan diperoleh data antara lain; data luas lahan, respon terhadap

kemitraan (meliputi ketentuan yang diberikan PG dalam kaitannya dengan

rata-rata, kendala yang sering dihadapi (baik dari segi ekonomi, teknis ataupun

sosial) dan usaha penangananya.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur dan instansi terkait

yang ada hubungannya dengan penelitian ini meliputi: data luas tanah desa di

kecamatan Candi, jumlah penduduk, jumlah petani, data kemitraan antara petani

tebu dengan PG. Candi Baru tahun 2009/2010, data rata-rata per hektar biaya

ekonomi produksi, penerimaan dan pendapatan petani TRKSU (Tebu Rakyat

Kerjasama Usahatani) dan TRM (Tebu Rakyat Mandiri).

4.4. Analisis Data

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang sudah dijelaskan

terahulu, maka analisis dalam penelitian ini digunakan berbagai analisis yaitu:

1. Untuk menjawab tujuan 1 (prosedur pelaksanaan kemitraan), 2

(Kendala-kendala dalam pelaksanaan kemitraan) dan 3 (Harmonisasi kemitraan)

menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis data yang bersifat

kualitatif yakni menggambarkan bagaimana pelaksanaan kemitraan antara

petani tebu dengan PG Candi Baru, mengetahui kendala-kendala yang

sering dihadapi oleh PG dan petani mitra, harmonisasi kemitraan yang

terjadi antara Pabrik Gula Candi Baru dengan petani tebu mitra.

2. Untuk menjawab tujuan keempat yaitu perbedaan biaya usahatani,

penerimaan dan pendapatan antara petani TRKSU (Tebu Rakyat

Kerjasama Usahatani) dan petani TRM (Tebu Rakyat Mandiri) Pabrik

rata-rata ini digunakan untuk mengetahui perbedaan pendapatan antara

petani TRKSU dengan petani TRM di PG Candi Baru yang mana hipotesis

statistiknya sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat perbedaan nyata mengenai biaya usahatani,

penerimaan dan pendapatan antara petani TRKSU (Tebu Rakyat

Kerjasama Usahatani) dengan petani TRM (Tebu Rakyat Mandiri).

H1 : Terdapat perbedaan nyata mengenai biaya usahatani, penerimaan

dan pendapatan antara petani TRKSU dengan petani TRM.

Taraf kepercayaan yang digunakan 95% atau α = 0,05. Uji ini dilakukan

dengan terlebih dahulu menguji beda tidaknya keragamannya dengan

menggunakan rumus sebagai berikut :

Dimana :

= Nilai varian pendapatan petani TRKSU

= Nilai varian pendapatan petani TRM

= Contoh ke i

= Rata-rata pendapatan petani TRKSU

= Rata-rata pendapatan petani TRM

= Jumlah contoh petani TRKSU

= Jumlah contoh petani TRM

Dengan kaidah pengujiannya:

a) Bila t hitung < t tabel 0,05 maka terima H0 dan tolak H1 artinya bahwa

pendapatan petani TRKSU (Tebu Rakyat Kerjasama Usahatani) dengan

petani TRM (Tebu Rakyat Mandiri) tidak terdapat perbedaan yang nyata.

b) Bila t hitung > t tabel 0,05 maka terima H1 dan tolak H0 artinya bahwa

pendapatan petani TRKSU dengan petani TRM terdapat perbedaan yang

nyata.

4.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pengertian ini menggunakan beberapa istilah dalam pengukuran variabel,

berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis dari

istilah-istilah yang digunakan dalam analisa adalah sebagai berikut:

1. TR (Tebu Rakyat)

TR adalah pengusahan tanaman tebu oleh petani yang dilakukan dalam

kaitannya dengan kerjasama kelompok tani pada suatu hamparan usahatani guna

memanfaatkan potensi lahan, daya dan dana secara optimal dengan menerapkan

teknologi anjuran.

2. TRKSU (Tebu Rakyat Kerjasama Usahatani)

TRKSU adalah kemitraan kerjasama usaha antara petani tebu dengan pabrik

alat-alat, selain itu petani diberikan bimbingan teknis dan penyuluhan serta

jaminan pengelolahan seluruh hasil panen oleh pabrik gula.

3. TRM (Tebu Rakyat Mandiri)

TRM adalah bentuk kerjasama antara tebu rakyat dengan pabrik gula dimana

mengembangkan usahataninya secara swadaya dengan pengelolahan hasil

panennya oleh pabrik gula yang menjadi mitra kerjanya

4. Produksi Tebu

Produksi Tebu adalah jumlah tebu yang dihasilkan oleh petani pada satu kali

musim panen (±12 bulan). Untuk mengukur besarnya produksi tebu yaitu dengan

membagi jumlah tebu yang dihasilkan dengan luas lahan tebu. Satuan yang

digunakan pada umumnya yaitu ton/ha.

5. Usahatani Tebu

Usahatani Tebu adalah upaya petani dalam membudidayakan tanaman tebu

guna diambil hasilnya baik untuk dikonsumsi (rumah tangga) maupun dijual

(petani tebu dan pabrik gula) guna mendapatkan uang tunai.

6. Pendapatan / Keuntungan

Pendapatan atau Keuntungan adalah selisih antara seluruh penerimaan dengan

biaya total usahatani tebu selama satu musim tanam diukur dengan satuan rupiah

per masa panen (±12 bulan).

Rumus : π = TR – TC

Dimana : TR = penerimaan total (Total Revenue)

TC = biaya total (Total Cost)

7. Sistem Bagi Hasil

Sistem Bagi Hasil adalah tata cara penyerahan tebu dari petani/kelompok tani

kepada pabrik gula. Petani/kelompok petani menerima bagi hasil gula sesuai

kesepakatan dengan APTR (Asosiasi Petani Tebu Rakyat) yaitu 66:34 untuk mitra

TR-KSU (66% untuk petani dan 34% untuk PG) dan 80:20 untuk mitra TRM

(80% untuk petani dan 20% untuk PG).

8. Rendemen

Rendemen adalah kadar kandungan gula di dalam batang tebu yang dinyatakan

dengan persen. Bila dikatakan rendemen tebu 10%, artinya ialah bahwa dari

100kg tebu yang digilingkan di Pabrik Gula akan diperoleh gula sebanyak 10 kg

(www.google.co.id/pengertian-rendemen).

9. Hablur

Hablur adalah gula sukrosa yang dikristalkan dan masih mengandung kotoran

tebu atau endapan (www.rudyct.com/pps702-ipb).

10. Penerimaan

Penerimaan adalah hasil produksi dikalikan dengan harga per satuan

produksi.

Rumus : TR = P x Q

Dimana: TR = Total Revenue/Total Penerimaan (Rp)

P = Harga Produksi (Rp)

11. Hak dan Kewajiban Perusahaan Mitra

Hak dan kewajiban digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan hubungan

kemitraan ini sehingga berjalan dengan lancar. Pada hubungan kemitraan, hak

petani tebu anggota merupakan kewajiban PG sedangkan kewajiban petani tebu

anggota merupakan hak dari PG mitra.

Adapun kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut (Sriati,

2006):

1. Kewajiban Perusahaan

a. Melaksanakan bimbingan usahatani kepada petani.

b. Penjaminan pinjaman petani kepada bank.

c. Melayani saprodi.

d. Menaati perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

2. Kewajiban Petani

a. Menyediakan lahan.

b. Mengerjakan lahan.

c. Memasarkan hasil kepada perusahaan.

d. Menaati perjanjian yang telah disepakati.

3. Hak Perusahaan

a. Mendapatkan jaminan lahan untuk usahatani tebu dari petani.

b. Mengawasi pelaksanaan usahatani tebu dari pra tanam hingga pasca panen.

c. Memperoleh hasil panen tebu dari petani.

4. Hak Petani

b. Mendapatkan pinjaman modal untuk usahatani tebu.

c. Mendapatkan pinjaman berupa saprodi untuk mempermudah petani dalam

mengerjakan usahataninya.

12. Harmonisasi Kemitraan

Harmonisasi Kemitraan adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan

dalam bermitra yang dijalankan oleh petani tebu mitra dengan Pabrik Gula Candi

Baru-Sidoarjo. Suatu keharmonisan dapat diukur melalui keselarasan antara

petaturan dengan pelaksanaan, tingkat kepercayaan oleh masing-masing pihak,

dan juga tingkat kepuasan yang dicapai dengan adanya suatu perjanjian.

13. Kemitraan

Kemitraan adalah kerajasama antara usaha kecil dan usaha menengah atau

dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan

oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling

V. KEADAAN UMUM WILAYAH

5.1. Keadaan Geografis

Kecamatan Candi terletak kurang lebih 26 km dari kota Provinsi Surabaya

dan 6 km dari pusat kota Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Candi berada pada

ketinggian ± 4 meter dari permukaan air laut dan termasuk kedalam daratan

rendah dengan curah hujan rata-rata 2.100 mm/tahun dengan jumlah 29 hari.

Memiliki luas daerah 4.549.842 Ha yang terdiri dari 24 desa. Adapun batas

wilayah Candi antara lain sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Sidoarjo

Sebelah Timur : Kecamatan Sidoarjo

Sebelah Selatan : Kecamatan Tanggulangin dan Porong

Sebelah Barat : Kecamatan Tulangan

Kecamatan Candi merupakan salah satu wilayah di Kota Sidoarjo yang

memiliki Pabrik Gula dengan jumlah petani mitra yang cukup besar. Dipilihnya

Kecamatan Candi untuk suatu penelitian dikarenakan oleh sebagian besar

masyarakat di sekitar yang berprofesi sebagai petani tebu memilih untuk bermitra

dengan PG Candi Baru.

Penggunaan tanah di kecamatan Candi dari pemukiman penduduk,

perkebunan, pertanian, tegal, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya penggunaan

Tabel 1. Penggunaan Tanah di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009

Jenis Luas (Ha) Persentase (%)

Tanah Sawah 974.168 21,41

Irigasi Teknis/setengah teknis 1.614.833 35,49

Pemukiman 597.686 13,14

Tambak 1.031.655 22,67

Fasilitas Umum 331.500 7,29

Jumlah 4.549.842 100

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa penggunaan tanah di

Kecamatan Candi sebagian besar untuk Irigasi teknis/setengah teknis yaitu

1.614.833 Ha atau sekitar 35,49 %. Sedangkan untuk tanah sawah 974.168 Ha

atau sekitar 21,41 %, untuk tanah pemukiman 597.686 Ha atau sekitar 13,14 %,

untuk Tambak 1.031.655 Ha atau 22,67 % dan untuk fasilitas umum 331.500 Ha

atau sekitar 7,29 %.

5.2. Keadaaan Penduduk

Berdasarkan data statistik Kantor Kecamatan Candi tercatat pada tahun

2009 jumlah penduduk di Kecamatan Candi sebanyak 124.724 jiwa yang terdiri

dari 62.309 orang pria dan 62.315 orang wanita.

5.3. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi penduduk perlu diketahui dan dapat dilihat dalam

komposisi penduduk menurut mata pencaharian dan tingkat pendidikan. Dari sini

akan terlihat pola pikir yang akan dilakukan sebagai pengambilan keputusan

5.3.1. Tingkat Pendidikan

Dalam usaha peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan, pendidikan

mempunyai peranan yang sangat penting. Tinggi rendahnya pendidikan

menentukan pola pikir dan cara mengambil keputusan dari suatu masyarakat.

Semakin tinggi pendidikan yang diterima maka semakin tinggi pula pengetahuan

yang dimilikinya. Tingkat pendidikan yang diterima oleh masyarakat Kecamatan

Candi sangat beragam, hal ini yang akan mempengaruhi kemampuan dalam

menerima dan menerapkan teknologi baru yang dapat berguna bagi

pengembangan usahatani, khususnya usahatani tebu. Untuk mengetahui tingkat

pendidikan penduduk di Kecamatan Candi dapat dilihat pada tabel 2 :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Candi Tahun 2009

Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%)

TK / Sederajat 8.213 8,84

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk

Kecamatan Candi umumnya tamat SD yaitu sebanyak 30.764 orang atau sekitar

33,13%, tamat SMA / Sederajat sebesar 28.619 orang atau sekitar 30,82%, tamat

SMP sebanyak 16.503 orang atau sekitar 17,77 %, 8.213 orang atau 8,84% hanya

yang berpendidikan akademi sebanyak 4.304 orang atau sekitar 4,63 % dan

sisanya sebanyak 4.465 orang atau sekitar 4,81 % mampu menjalani pendidikan

hingga jenjang yang paling tinggi yaitu sarjana. Kondisi yang mendukung

tingginya tingkat pendidikan masyarakat antara lain disebabkan kesadaran

masyarakat yang sudah mengenal pentingnya pendidikan, keadaan ekonomi

masyarakat, selain itu juga disebabkan lokasi Kecamatan Candi dekat dengan

pusat kota Kabupaten Sidoarjo sehingga banyak terdapat fasilitas pendidikan yang

memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapat pendidikan yang tinggi.

5.3.2. Mata Pencaharian

Penduduk Kecamatan Candi mempunyai mata pencaharian yang beraneka

ragam sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing untuk mengetahui

jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 3, sebagai

berikut :

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Candi Tahun 2009

Pekerjaan Jumlah (orang)

Persentase (%)

Pertukakangan 6.882 41,42

Buruh Tani 7.439 44,77

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan Candi

44,7 7%. Sedangkan yang bekerja di bidang pertukangan sebanyak 6.882 orang

atau sekitar 41,42 %, pensiunan sebanyak 1.032 orang atau sekitar 6,21 %, yang

bekerja di bidang jasa sebanyak 736 orang atau sekitar 4,44 % dan nelayan

sebanyak 495 orang atau sekitar 2,98 % sedangkan sisanya 30 orang atau 0,18 %

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1. Karakteristik Responden

Karakteristik merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap manusia dengan

karakteristik ini dapat dibedakan antara orang satu dengan yang lain. Pada

penelitian ini, responden mempunyai karakteristik yang berhubungan dengan

keberhasilan usahataninya. Karakteristik juga menunjukkan kondisi yang dimiliki

oleh petani yang penting artinya untuk mengetahui latar belakang dalam

berusahatani dan untuk mengukur sampai dimana kemampuan petani dalam

berusahatani.

6.1.1. Umur Responden

Umur seseorang akan mempengaruhi kecakapan serta cara kerja dalam

melakukan usahataninya selain itu umur petani juga dapat mempengaruhi petani

dalam menerima inovasi baru. Semakin tua umur seseorang akan semakin

menurun daya pikir orang tersebut sehingga dapat mempengaruhi petani dalam

menetapkan anjuran-anjuran usahataninya dengan maksud untuk mencapai

peningkatan produksi dan pendapatan.

Semakin tua umur seseorang maka semakin berpengalaman orang tersebut

sehingga bekal yang telah lama dalam berusahatani menjadikan orang lebih

bijaksana dalam menentukan langkah atau mengambil keputusan. Berbeda dengan

petani yang masih muda dan sehat yang dapat menyerap anjuran-anjuran serta

petunjuk-petunjuk teknik usahatani dengan baik. Disamping itu petani muda lebih

pentingnya umur petani mitra dalam penelitian ini sehingga tingkat umur petani

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Responden Menurut Golongan Umur

Umur (Tahun)

Petani TRKSU Petani TRM

Jumlah

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat umur petani TRKSU (Tebu Rakyat

Kerjasama Usahatani) terbanyak pada rentang usia 41-50 tahun yaitu sebanyak 7

orang dengan prosentase sebesar 47%, sedangkan umur petani TRM (Tebu Rakyat

Mandiri) paling banyak terdapat pada rentang usia 41-50 tahun sebanyak 6 orang

dengan prosentase sebesar 40%.

Hal ini berarti bahwa kebanyakan yang menjadi petani tebu yang bermitra

dengan PG Candi Baru, baik petani TRKSU (Tebu Rakyat Kerjasama Usahatani)

maupun petani TRM adalah petani yang berusia 41-50 tahun, karena mereka

mempunyai tingkat kedewasaan berusaha dan mempunyai banyak pengalaman

tentang bermitra dibandingkan dengan rentang usia di bawahnya. Hal tersebut

akan mempengaruhi produktivitas usahatani dan produksi gula, selain itu juga