KAJIAN AKTIVITAS DAN KAPASITAS FASILITAS

FUNGSIONAL DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)

KRONJO, TANGERANG

Oleh : Harry Priyaza

C54103007

DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2008

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER

INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

KAJIAN AKTIVITAS DAN KAPASITAS FASILITAS FUNGSIONAL DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) KRONJO, TANGERANG

Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan di dalam proses penyusunannya dimulai dari proposal sampai penulisan skripsi, saya diarahkan dan dibimbing oleh komisi pembimbing karya ini. Skripsi ini belum pernah diajukan dalam bentuk apapun ke perguruan tinggi manapun. Sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan, telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Mei 2008

Harry Priyaza C54103007

ABSTRAK

HARRY PRIYAZA. Kajian Aktivitas dan Kapasitas Fasilitas Fungsional di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kronjo, Tangerang. Dibimbing oleh

DINARWAN dan IIN SOLIHIN

Pulau Jawa merupakan sentra aktivitas perikanan, khususnya perikanan tangkap, hal tersebut diindikasikan dengan banyaknya pelabuhan perikanan di Pulau Jawa terutama pelabuhan perikanan dengan tipe D. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu tersedianya fasilitas-fasilitas yang mendukung kelancaran aktivitas operasional di pelabuhan, oleh karena itu fasilitas fungsional sangat berperan karena fasilitasnya berkaitan langsung terhadap pelayanan aktivitas operasional tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan unit penangkapan dan produksi di Pangkalan Pendaratan Ikan Kronjo yang diikuti dengan kajian aktivitas dan kapasitas fasilitas fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan Kronjo dalam mengantisipasi perkembangan aktivitas operasional di pelabuhan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan analisis data secara deskriptif.

Aktivitas operasional perikanan di sekitar wilayah PPI Kronjo terdiri dari aktivitas tambat labuh, pendaratan, penimbangan, pelelangan, pengolahan dan pengangkutan hasil tangkapan di TPI. Secara keseluruhan aktivitas tersebut ramai setiap harinya dan terfokus di sekitar tempat pelelangan ikan (TPI). Unit penangkapan di PPI Kronjo cenderung meningkat, sedangkan produksi cenderung menurun. Jumlah kapal meningkat mengikuti garis trend Yt = 262,4 + 58t, jumlah alat tangkap meningkat mengikuti garis trend Yt = 597 + 0,4t, jumlah nelayan meningkat mengikuti garis trend Yt = 566,7 + 9,7t, sedangkan produksi menurun mengikuti garis trend Yt = 1189,75 - 95,1539t.

Aktivitas dan kapasitas fasilitas fungsional di PPI Kronjo yang diteliti adalah tempat pelelangan ikan (TPI), instalasi BBM, bengkel, depot es dan docking. Secara keseluruhan aktivitasnya telah berjalan sesuai dengan fungsinya, kecuali docking yang berfungsi sebagai tempat pembuatan kapal fiber glass yang tidak melayani pembuatan kapal bagi nelayan atau kapal kayu. Kapasitas terpasang dan aktual masing-masing fasilitas tersebut sebagai berikut : TPI (3,27 dan 2,48 ton/hari), Instalasi BBM (20.460 dan 16.000 liter/4 hari), docking (9 dan 6 unit/3 bulan), depot es (93 dan 50 balok es/hari) dan bengkel (8 dan 4 unit/hari). Secara umum tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional baik, yang artinya fasilitas fungsional sering digunakan.

KAJIAN AKTIVITAS DAN KAPASITAS FASILITAS

FUNGSIONAL DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)

KRONJO, TANGERANG

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Institut Pertanian Bogor

Oleh : Harry Priyaza

C54103007

DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2008

Judul Penelitian : Kajian Aktivitas dan Kapasitas Fasilitas Fungsional di Pangkalan Pendaratan Ikan Kronjo, Tangerang Nama : Harry Priyaza

NRP : C54103007

Departemen : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Ir. Dinarwan, MS Iin Solihin, S.Pi, M.Si NIP. 131 789 335 NIP. 132 165 715

Mengetahui,

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc NIP. 131 578 799

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Dumai, 13 Desember 1984 dari pasangan Syafrizal dan Ariyasmi. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Pendidikan formal penulis dimulai di SDN 07 Karang Anyar selama 5 tahun kemudian melanjutkan kelas 6 di SD Baiturrahmah dan lulus pada tahun 1997. Penulis melanjutkan SLTPN 2 Padang selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2000. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi ke SMU Adabiah dan lulus pada tahun 2003. Penulis diterima sebagai mahasiswa di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2003 melalui ja USMI.

Selama mengikuti pendidikan di IPB, penulis pernah menjadi anggota Departemen Kewirausahaan pada Badan Eksekutif Mahasiswa Perikanan (BEM-C) periode 2004-2005. Penulis pernah menjadi anggota bIRU periode 2005-2007. Penulis juga pernah menjadi anggota Departemen Minat dan Bakat (PMB) dan Departemen Penelitian, Pengembangan dan Keprofesian (LitbangProf) pada Himpunan Keprofesian Mahasiswa Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (HIMAFARIN) periode 2004-2005 dan periode 2005-2006. Dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, penulis melakukan penelitian dengan judul ”Kajian Aktivitas dan Kapasi

lur

tas Fasilitas ungsional di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kronjo, Tangerang”.

KATA PENGANTAR

Skripsi berjudul ”Kajian Aktivitas dan Kapasitas Fasilitas Fungsional di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kronjo, Tangerang” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dinarwan dan Iin Solihin, S.Pi, M.Si sebagai ketua komisi pembimbing dan anggota komisi pembimbing, atas bimbingan dan arahannya selama penyusunan skripsi;

2. Bapak Dudu dan keluarga atas bantuannya selama pengambilan data penelitian;

3. Bapak Adam sebagai pihak pengelola TPI Kronjo atas bantuannya selama pengambilan data penelitian;

4. Kedua orang tua dan adik-adikku atas do’a dan dukungannya selama ini;

5. Teman-teman PSP’40 yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bogor, Mei 2008

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... iv DAFTAR GAMBAR... v DAFTAR LAMPIRAN... vi 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Tujuan ... 2 1.3 Manfaat ... 3 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian dan Fungsi PPI ... 42.2 Fasilitas PPI... 5

2.3 Pelayanan Pelabuhan Perikanan... 7

2.4 Kapasitas Pelabuhan ... 8

2.5 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ... 8

2.5.1 Pengertian dan fungsi TPI... 8

2.5.2 Aktivitas Pelelangan di TPI ... 9

2.5.3 Gedung TPI ... 11

3 METODOLOGI 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ... 13

3.2 Bahan dan Alat... 13

3.3 Metode Penelitian ... 13

3.4 Metode Pengambilan Data ... 13

3.5 Analisis Data ... 17

3.5.1 Analisis Aktivitas Operasional Perikanan... 17

3.5.2 Analisis Trend Linear... 17

3.5.3 Analisis Aktivitas dan Kapasitas Fasilitas Fungsional... 17

4 KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN 4.1 Keadaan Geografis dan Topografis... 21

4.2 Keadaan Iklim dan Penduduk ... 22

4.3 Keadaan Umum Perikanan di Kab. Tangerang... 23

4.4 Unit Penangkapan ... 24

4.5 Produksi Perikanan Laut ... 28

4.6 Tingkat Konsumsi Ikan ... 30

4.7 Pemasaran Hasil Perikanan Laut... 31

4.8 Musim dan Daerah Penangkapan Ikan... 32

5 HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Aktivitas Operasional Perikanan di PPI Kronjo ... 34

5.1.1 Tambat Labuh Armada Penangkapan Ikan ... 34

5.1.2 Pendaratan Hasil Tangkapan... 35

5.1.3 Penimbangan Hasil Tangkapan... 38

5.1.4 Pengangkutan dan Pemasaran Hasil Tangkapan... 38

5.1.5 Pengolahan Hasil Perikanan... 39

5.2 Unit Penangkapan dan Produksi Hasil Tangkapan di PPI Kronjo... 41

5.3 Aktivitas dan Kapasitas Fasilitas Fungsional di PPI Kronjo ... 46

5.3.1 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ... 46

5.3.1.1 Kondisi Fisik TPI ... 46

5.3.1.2 Pelaksanaan Lelang Ikan... 48

5.3.1.3 Retribusi Lelang ... 52 5.3.1.4 Pengelolaan TPI ... 54 5.3.2 Instalasi BBM ... 56 5.3.3 Docking ... 57 5.3.4 Depot Es ... 58 5.3.5 Bengkel ... 59

5.3.6 Perbandingan Fasilitas Fungsional Berdasarkan Kapasitasnya .... 60

6 KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 63

6.2 Saran... 63

DAFTAR PUSTAKA... 64

LAMPIRAN... 66

DAFTAR TABEL

Halaman

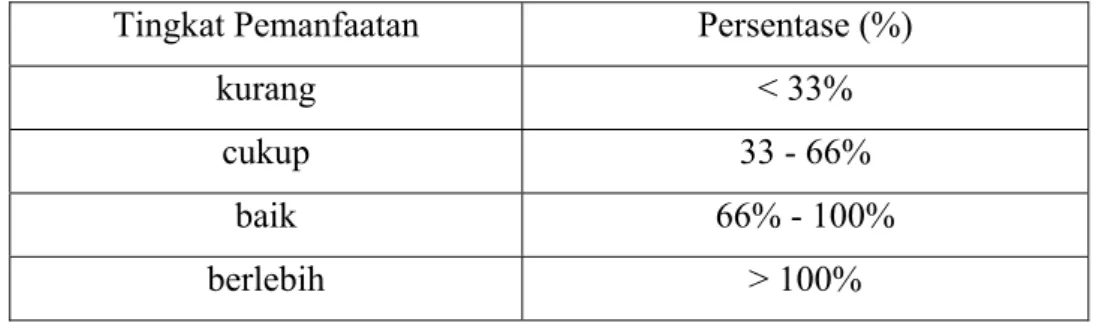

1. Kriteria Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Fungsional PPI Kronjo ... 18

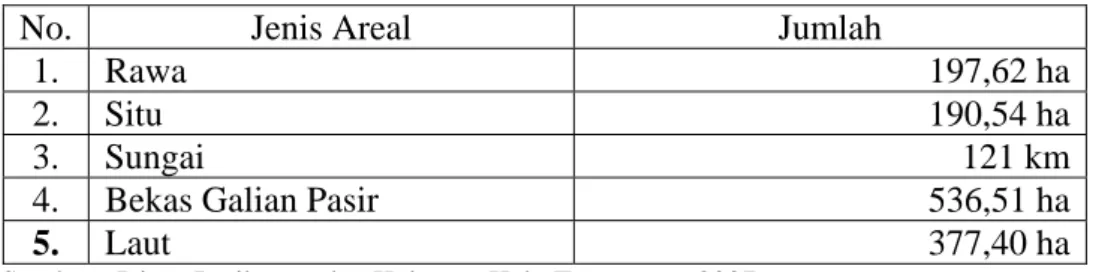

2. Potensi Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2006 ... 23

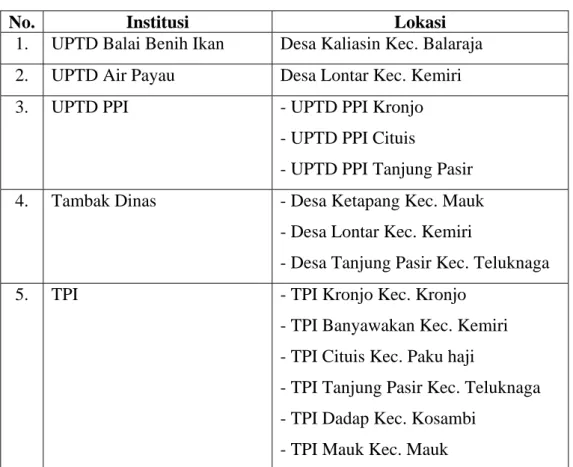

3. Institusi di Lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang Tahun 2006 ... 24

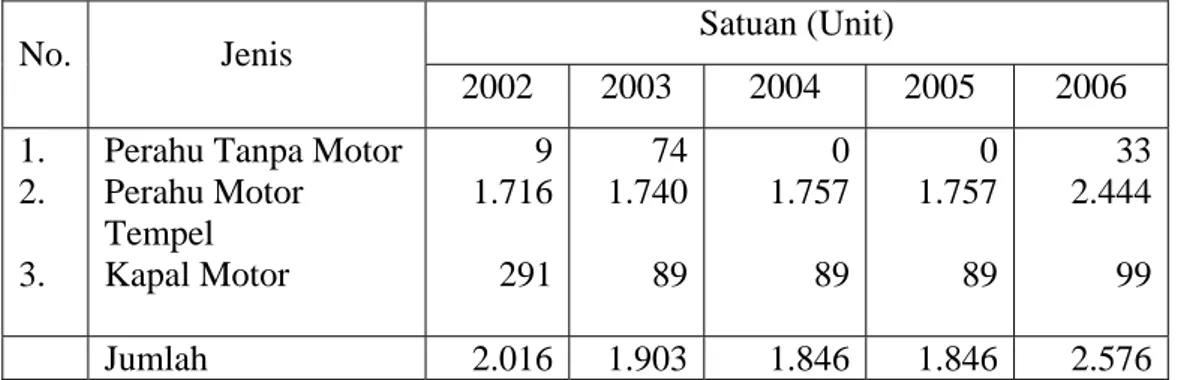

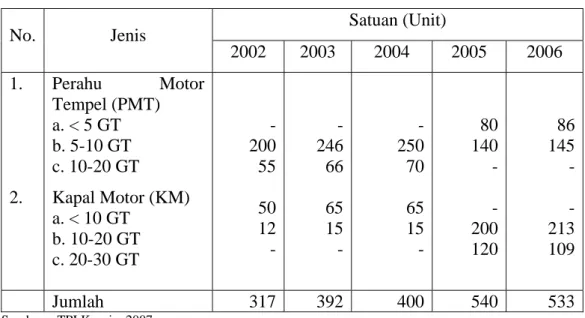

4. Armada Penangkapan Ikan Kabupaten Tangerang Periode Tahun 2002-2006 ... 25

5. Jumlah Armada Penangkapan di Kecamatan Kronjo Tahun 2002-006 ... 26

6. Jumlah Alat Tangkap Ikan Menurut Jenisnya di Kab. Tangerang Tahun 2002-2006 ... 26

7. Jumlah Alat Tangkap Menurut Kecamatan di Kab. Tangerang Tahun 2006 ... 27

8. Jumlah Alat Tangkap di Kecamatan Kronjo Tahun 2002-2006 ... 27

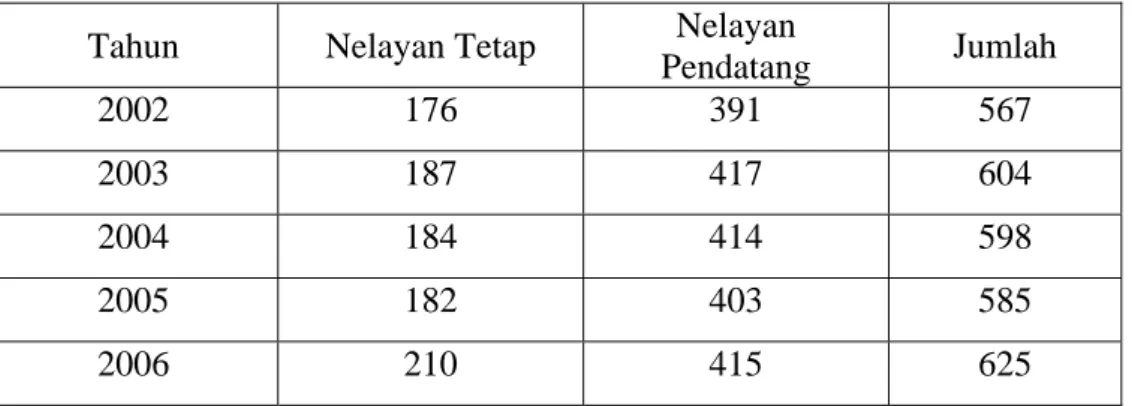

9. Jumlah Nelayan di Kab. Tangerang Periode Tahun 2002-2006 ... 28

10.Jumlah Nelayan di Kecamatan Kronjo Periode Tahun 2002-2006... 28

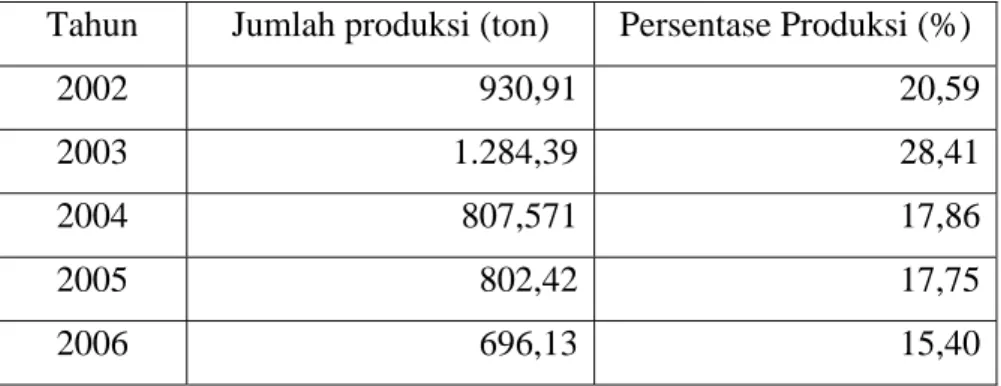

11.Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Tangerang Tahun 2003-2006 ... 29

12.Jumlah Produksi Tangkapan Ikan di Kecamatan Kronjo Periode Tahun 2002-2006 ... 30

13.Konsumsi Ikan Menurut Kecamatan Periode Tahun 2002-2006... 31

14. Perkembangan Jumlah Kapal PPI Kronjo Tahun 2002-2006 ... 41

15. Perkembangan Jumlah Alat Tangkap PPI Kronjo Tahun 2002-2006... 42

16. Perkembangan Jumlah Nelayan PPI Kronjo Tahun 2002-2006 ... 43

17. Perkembangan Jumlah Produksi Ikan PPI Kronjo Tahun 2002-2006 ... 44

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Diagram Alir Pemasaran Hasil Penangkapan Ikan di Kab. Tangerang ... 32

2. Trend Perkembangan Jumlah Kapal di PPI Kronjo ... 41

3. Trend Perkembangan Jumlah Alat Tangkap di PPI Kronjo... 42

4. Trend Perkembangan Jumlah Nelayan PPI Kronjo ... 43

5. Trend Perkembangan Jumlah Produksi Ikan PPI Kronjo ... 44

6. Diagram Proses Pelelangan Ikan di TPI Kronjo ... 49

7. Komposisi Hasil Penangkapan Ikan yang Masuk Lelang di PPI Kronjo Pada Bulan Mei 2007... 50

8. Struktur Organisasi Pengelola TPI Kronjo ... 54

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Peta Kabupaten Tangerang ... 67

2. Peta Kecamatan Kronjo... 68

3. Lay out PPI Kronjo ... 69

4. Perhitungan Kapasitas Fasilitas Fungsional di PPI Kronjo ... 70

5. Dokumentasi Lapangan... 71

6. Peta Daerah Penangkapan Ikan dari PPI Kronjo... 74

7. Lay out Gedung TPI PPI Kronjo... 75

8. Laporan Produksi Hasil Tangkapan yang Masuk Lelang Pada Bulan Mei 2007... 76

9. Trend Perkembangan Jumlah Unit Penangkapan dan Produksi Pada Tahun 2002-2011 di PPI Kronjo... 77

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang perikanan pasal 41 No. 31 tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan, menjelaskan fungsi Pelabuhan perikanan (PP) secara umum yaitu sebagai tempat tambat labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat perikanan dan tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal.

Pulau Jawa merupakan sentra aktivitas perikanan, khususnya perikanan tangkap, hal tersebut diindikasikan dengan banyaknya pelabuhan perikanan di Pulau Jawa. Sampai tahun 2005, jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Pulau Jawa sebanyak 281 buah atau sekitar 90,65% dari jumlah seluruh pelabuhan perikanan yang terdapat di Pulau Jawa (Ismail, 2005 vide Risdyaweni, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa peran PPI di Pulau Jawa sangat penting karena di wilayah tersebut banyak terdapat pusat-pusat kegiatan perikanan tangkap dan pusat-pusat konsentrasi komunitas nelayan.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kronjo merupakan salah satu PPI yang terdapat di Kabupaten Tangerang. PPI Kronjo terletak di tepi sungai Pasilian yang bermuara langsung dengan Laut Jawa. PPI Kronjo memiliki peranan yang cukup penting, terlihat dari banyaknya jumlah armada unit penangkapan yang bertambat labuh. Pada tahun 2006 saja jumlah armada penangkapan yang bertambat labuh mencapai 533 unit atau sekitar 20,7% dari total jumlah armada penangkapan di Kab. Tangerang (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang, 2007). Selain itu letaknya yang strategis (dekat dengan daerah penangkapan dan pemasaran hasil tangkapan) menjadi daya tarik pula bagi nelayan dari luar daerah Kabupaten Tangerang untuk dapat mendaratkan hasil tangkapannya di PPI Kronjo.

Berdasarkan pengamatan awal penulis, armada unit penangkapan yang masuk ke PPI Kronjo sekitar 15-20 unit setiap harinya yang terdiri dari armada penangkapan yang pengoperasiannya harian dan mingguan. Armada unit

penangkapan yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPI Kronjo berhadapan langsung dengan gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang jaraknya hanya 4 m dari tempat bertambat labuh, hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri sehingga proses atau kegiatan pengangkutan dari kapal ke dermaga berlangsung singkat dan cepat.

Ketiga fasilitas yang ada di suatu pelabuhan perikanan (pokok, fungsional dan penunjang) merupakan satu kesatuan fungsi pelabuhan perikanan secara umum. Banyaknya pihak yang menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut seperti pedagang atau bakul dan nelayan menjadi indikator tersendiri bagi aktivitas di PPI Kronjo. Dengan kata lain, ramainya jumlah pengunjung menggambarkan aktivitas pelabuhan perikanan juga tinggi.

Guna meningkatkan aktivitas yang terkait dengan pelayanan, kiranya diikuti dengan peningkatan daya dukung fasilitas yang ada. Fasilitas fungsional terkait langsung dengan pelayanan tersebut. Sebagai contoh, sebuah TPI yang termasuk fasilitas fungsional, merupakan tempat bertemunya pelaku aktivitas di pelabuhan perikanan yaitu pedagang, nelayan dan pihak pelabuhan sendiri. TPI berperan sebagai tempat pendaratan dan penanganan hasil tangkapan, tempat penimbangan, pelelangan dan pengepakan hasil tangkapan. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya penting dilakukan penelitian yang mengkaji aktivitas dan kapasitas fasilitas fungsional PPI Kronjo dalam mengantisipasi perkembangan aktivitas operasional perikanan tangkap di wilayah tersebut.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perkembangan unit penangkapan dan produksi hasil tangkapan terkait aktivitas operasional perikanan tangkap di wilayah kerja PPI Kronjo. 2. Mengkaji aktivitas dan kapasitas fasilitas fungsional di PPI Kronjo dalam

mengantisipasi perkembangan aktivitas operasional perikanan tangkap di wilayah kerja PPI Kronjo.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi aktual mengenai aktivitas dan kapasitas fasilitas fungsional yang terdapat di PPI Kronjo sehingga dapat dijadikan masukkan bagi pengelola PPI Kronjo khususnya dan dinas kelautan perikanan setempat untuk pengembangan selanjutnya.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Fungsi PPI

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah tempat bertambat dan berlabuhnya perahu atau kapal perikanan, tempat pendaratan hasil perikanan dan merupakan lingkungan kerja kegiatan ekonomi perikanan yang meliputi areal perairan dan daratan, dalam rangka memberikan pelayanan umum dan jasa untuk memperlancar kegiatan perahu atau kapal perikanan dan usaha perikanan (Ditjen. Perikanan, 1997).

Menurut peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang pelabuhan perikanan, mengelompokkan PPI sebagai pelabuhan perikanan tipe ke empat dengan kriteria :

1. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan.

2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT.

3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m.

4. Mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan.

Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan salah satu unsur prasarana ekonomi yang dibangun dengan maksud untuk menunjang tercapainya pembangunan perikanan terutama perikanan skala kecil. Sebagai prasarana pelayanan umum (public utilities), fungsi PPI dapat dikelompokkan menjadi (Ditjen. Perikanan, 1997) :

• Prasarana untuk memperlancar kegiatan produksi kapal perikanan, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan serta pelayanan keperluan logistik. • Sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan seperti pembinaan dan

penyuluhan cara-cara melakukan produksi yang baik.

• Sebagai pusat pembangunan ekonomi perikanan setempat melalui pengembangan industri perikanan.

Lubis (2000) menyatakan bahwa pada umumnya PPI ditujukan untuk berlabuh atau bertambatnya perahu-perahu penangkapan ikan tradisional yang berukuran lebih kecil dari 5 GT atau untuk perahu-perahu layar tanpa motor. Hasil tangkapan yang didaratkan lebih kecil dari 20 ton/hari dan ditujukan terutama untuk pemasaran lokal.

Ada 2 jenis pengelompokkan fungsi PP/PPI yaitu ditinjau dari pendekatan kepentingan dan dari segi aktivitasnya. Menurut Lubis (2000), fungsi PP/PPI berdasarkan pendekatan kepentingan adalah :

1. Fungsi maritim, yaitu PP/PPI sebagai tempat kontak bagi nelayan atau pemilik kapal antara laut dan daratan

2. Fungsi komersial, yaitu fungsi PP/PPI sebagai tempat awal untuk mempersiapkan pendistribusian produksi perikanan dengan melakukan transaksi pelelangan ikan

3. Fungsi jasa, yaitu fungsi PP/PPI yang meliputi seluruh jasa pelabuhan mulai dari ikan didaratkan sampai didistribusikan

Fungsi PP/PPI dilihat dari segi aktivitas merupakan pusat kegiatan ekonomi perikanan ditinjau dari aspek pendaratan dan pembongkaran ikan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan terhadap masyarakat nelayan. Dengan adanya fungsi pemasaran dalam penjabarannya, maka PP/PPI juga berfungsi sebagai tempat untuk menciptakan mekanisme pasar yang menguntungkan bagi nelayan maupun pedagang. Adanya kegiatan pelelangan ikan di PPI maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan awal dari pemasaran ikan untuk mendapatkan harga yang layak (Lubis, 2000).

Dalam melaksanakan fungsinya, sebuah PPI perlu dilengkapi beberapa fasilitas untuk menunjang kelancaran aktivitas perikanan. Fasilitas yang tersedia di pangkalan pendaratan ikan terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas pendukung atau penunjang (Ditjen. Perikanan, 1997).

2.2 Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan

Fasilitas PPI menurut Lubis (2000) dibagi 3 macam, yaitu :

1. Fasilitas pokok adalah semua fasilitas yang dibangun oleh pemerintah dan merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam suatu PPI yang

terdiri dari : alur pelayaran, kolam pelabuhan, penahan gelombang (breakwater), dermaga dan turap

2. Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang dibangun sebagai kelancaran operasional PPI, dibedakan 2 jenis :

1. Bersifat komersial, terdiri dari : • Tempat Pelelangan Ikan (TPI) • Tangki BBM dan instalasinya • Tangki air tawar dan instalansinya • Instalasi listrik

• Cold storage

• Dock atau slipway

• Bengkel

• Tempat penanganan pengolahan

• Tempat penjemuran atau perbaikan jaring 2. Bersifat tidak komersial, terdiri dari :

• Sarana bantu navigasi pelayaran

• Alat komunikasi perikanan seperti SSB, telepon, faksimili dan sebagainya

3. Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang dibangun sebagai pelengkap kebutuhan operasional yang terdiri dari :

• Kantor administrasi • Toko/warung serba ada • Balai pertemuan nelayan • Perumahan karyawan • MCK

• Sarana ibadah • Sarana kesehatan • Pemukiman nelayan

• Tempat penginapan nelayan • Saluran drainase

Menurut Ditjen. Perikanan (1997) fungsi PPI dapat dibagi ke dalam 3 kelompok yaitu :

1. Prasarana untuk memperlancar kegiatan produksi kapal perikanan, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan serta pelayanan keperluan logistik. 2. Sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan seperti pembinaan dan

penyuluhan cara-cara melakukan produksi yang baik.

3. Sebagai sentra pengembangan ekonomi perikanan setempat melalui pengembangan industri perikanan.

2.3 Pelayanan Pelabuhan Perikanan

Terwujudnya suatu pelayanan prima di pelabuhan perikanan adalah hal yang harus diusahakan karena pelayanan merupakan salah satu kegiatan yang menentukan keberhasilan dalam pembangunan pelabuhan perikanan. Setiap pelabuhan perikanan harus dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan secara tepat, cepat dan efisien.

Menurut Dibbs (1970) vide Yulia (2005), fasilitas yang diperlukan dibagi menjadi 2 bagian yang saling berkaitan sehubungan dengan penangkapan, yaitu : 1. Perlunya pelayanan untuk kapal penangkap dan alat tangkap, fasilitas yang

diperlukan :

• Tempat tambat sebagai fasilitas bongkar muat hasil tangkapan • Fasilitas BBM

• Fasilitas es

• Fasilitas perbengkelan kapal termasuk slipway

• Areal yang mencukupi untuk perbaikan dan penyimpanan alat tangkap 2. Penanganan hasil tangkapan dan semua aspek ”marketing”, diperlukan areal

tanah yang memungkinkan pengembangan, yaitu : • Fasilitas pemasaran

• Pabrik es dan tempat penyimpanan (gudang) es • Cold storage

• Areal parkir

2.4 Kapasitas Pelabuhan

Kapasitas adalah kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran (output) persatuan waktu (Buffa, 1983 vide Irfandy, 1999). Selanjutnya dalam perencanaan kapasitas dapat diringkas sebagai berikut: (Buffa, 1983 vide

Irfandy, 1999)

• Memperkirakan permintaan di masa depan, termasuk dampak dari teknologi, persaingan dan lain sebagainya

• Menjabarkan perkiraan tersebut dalam kebutuhan fisik

• Menyusun pilihan rencana kapasitas yang berhubungan dengan kebutuhan • Menganalisis pengaruh ekonomi pada pilihan rencana

• Meninjau resiko dan pengaruh strategi pada pilihan rencana • Memutuskan rencana

Menurut Machfud dan Yudha Agung (1990) vide Kusdiantoro (2001), Perencanaan kapasitas memerlukan suatu horizontal (batas) waktu yang tergantung pada perkembangan teknologi. Implikasi dari perencanaan kapasitas ini adalah bagaimana kondisi fasilitas pada masa yang akan datang dan bagaimana penggunaannya.

2.5 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2.5.1 Pengertian dan Fungsi TPI

Untuk menunjang kegiatan fungsional PP/PPI disediakan fasilitas-fasilitas khusus. Salah satu fasilitas untuk menunjang fungsi pemasaran PP/PPI adalah tersedianya fasilitas tempat pelelangan ikan. Lubis (2000) mengatakan bahwa fungsi TPI adalah untuk melelangkan ikan, dimana terjadi pertemuan antara penjual (nelayan atau pemilik kapal) dengan pembeli (pedagang atau agen perusahaan perikanan).

Secara umum, pelelangan ikan diartikan sebagai suatu metode transaksi dipusat produksi yang diselenggarakan di TPI antara nelayan dan bakul dengan tujuan agar dapat diperoleh harga yang wajar serta pembayaran secara tunai kepada nelayan (Anonymous, 1987 vide Widiastuti, 2003). Sedangkan, Sitinjak (1989) vide Dewi (2004) mengatakan bahwa TPI merupakan lembaga yang

membantu nelayan dalam memasarkan ikan hasil tangkapannya melalui pelelangan, disamping sebagai tempat pemungutan retribusi hasil tangkapan sekaligus sebagai pengendali harga.

Fungsi TPI adalah sebagai pusat pendaratan ikan, pusat pembinaan mutu hasil perikanan, pusat pengumpulan data, pusat kegiatan para nelayan dibidang pemasaran. Sedangkan tujuan pelelangan ikan adalah menarik sejumlah besar pembeli yang potensial, menjual dengan penawaran tinggi, menerima harga sebaik mungkin dan menjual sejumlah besar ikan dalam waktu sesingkat mungkin. Pelelangan pada umumnya akan berjalan baik apabila permintaan (demand) lebih banyak dari pada persediaan (supply) (Mogohito vide Syafrin, 1993).

2.5.2 Aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan

Umumnya sesudah nelayan mendaratkan ikan, ikan diserahkan kepada pemilik atau kuasa pemilik (juragan darat). Selanjutnya ikan dibawa ke TPI, kemudian ikan disortir sesuai jenis dan besarnya dan diletakkan dalam basket di lantai TPI. Setelah itu dilakukan proses pelelangan ikan dengan disaksikan oleh juru lelang, petugas pencatat dari TPI, peserta lelang dan pemilik ikan. Setelah harga lelang disetujui, pemenang lelang mengurus bea retribusi kepada petugas TPI yang berfungsi sebagai kasir (Dewi, 2004).

Berdasarkan Ditjen. Perikanan (1994a), setelah ditimbang ikan diletakkan ditempat pelelangan ikan. Juru lelang melaksanakan lelang ikan berdasarkan informasi karcis timbang sesuai urutan nomor bongkar. Menurut Anonimous (1994b), kegiatan pelelangan ikan diadakan setiap hari pada jam-jam tertentu yang diatur oleh kepala pelelangan. Pelelangan ikan dapat dimulai setelah memenuhi syarat. Pelelangan ikan dilakukan dengan sistem penawaran meningkat yaitu penawaran dimulai dari harga awal yang telah ditetapkan sebelum dilakukan pelelangan sampai mencapai harga penawaran tertinggi dari calon pembeli. Apabila pada harga penawaran awal tidak ada calon pembeli, maka juru lelang menurunkan harga penawaran secara bertahap dibawah harga awal sampai ada penawaran dari calon pembeli.

Berdasarkan Perda Jawa Barat No.5 tahun 2005 Pasal 5 (www.pikiran rakyat.com) menetapkan, penyelenggaraan pelelangan ikan harus memiliki izin

dari gubernur. Pemberian izin dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan. Izin diberikan kepada KUD Mina yang memenuhi syarat, yaitu yang memenuhi kriteria sehat pengurus, sehat organisasi dan sehat manajemen. Jika di lokasi TPI tidak terdapat KUD Mina yang memenuhi syarat, penyelenggaraan pelelangan ikan dapat diberikan kepada Dinas yang menangani perikanan pada kabupaten/kota setempat dan hanya bersifat sementara. Tata cara pelaksanaan pelelangan ikan ditetapkan lebih lanjut oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pelaksanaan pelelangan antara lain meliputi pencucian, penyortiran, penimbangan, pelabelan, penawaran secara bebas dan meningkat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan Perda Jawa Barat No.5 tahun 2005 (www.pikiran rakyat.com) tentang penyelenggaraan dan retribusi tempat pelelangan ikan pada pasal 2 mengenai tata cara pelaksanaan pelelangan ikan, yakni :

1. Semua hasil penangkapan ikan di laut harus dijual secara lelang di TPI

2. Hasil penangkapan ikan yang merupakan komoditas ekspor, pelaksanaan pelelangannya harus diprioritaskan, serta penanganannya secara khusus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

3. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : • Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)

• Penerapan Sistem Rantai Dingin

Sedangkan berdasarkan pasal 3 nya menetapkan pelaksanaan pelelangan ikan di TPI harus dilakukan sebagai berikut :

1. Hasil penangkapan ikan di laut yang akan dilelang dalam keadaan bersih, telah disortir menurut jenis, ukuran, mutu dan dimasukkan ke dalam wadah

2. Dilakukan penimbangan oleh juru timbang di TPI dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan nama pemilik

3. Ikan yang berkategori busuk atau secara organoleptik tidak layak dikonsumsi manusia, tetap harus dilelang dan ditempatkan secara khusus

4. Lelang dilaksanakan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawar tertinggi sebagai pemenang

5. Kepada pemenang lelang dan pemilik ikan diberi karcis lelang dan rekapitulasinya dengan ketentuan sebagai berikut :

• Bagi pemenang lelang dipergunakan untuk perhitungan membayar pada kasir TPI atas ikan yang dibelinya dan sebagai tanda bukti bahwa ikan yang dibawanya merupakan hasil pembelian dari TPI

• Bagi pemilik ikan sebagai dasar perhitungan penerimaan pembayaran dari kasir TPI atas ikan yang dilelang serta sebagai bukti untuk catatan, perhitungan, tabungan dan simpanannya

2.5.3 Gedung TPI

Menurut Balai Bimbingan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan vide

Rahadiansyah 2003, gedung TPI yang baik harus memenuhi syarat-syarat, yakni : 1. Mempunyai persediaan air bersih

2. Mempunyai wadah atau peti untuk melelang hasil tangkapan 3. Tidak terdapat genangan air di lantai pelelangan ikan

Ruangan yang ada pada gedung TPI dibagi menjadi (Lubis, 2000) :

1. Ruang sortir, yaitu tempat membersihkan, menyortir dan memasukkan hasil tangkapan ke dalam peti atau keranjang

2. Ruang pelelangan, yaitu tempat menimbang, memperagakan dan melelang hasil tangkapan

3. Ruang pengepakan, yaitu tempat memindahkan hasil tangkapan ke dalam peti lain dengan diberi es dan atau garam, selanjutnya siap untuk dikirim ke daerah tujuan

4. Ruang administrasi pelelangan terdiri dari loket-loket untuk pembayaran transaksi hasil pelelangan, gedung peralatan lelang, ruang duduk untuk peserta lelang, toilet dan ruang cuci umum

Luas gedung TPI ditentukan oleh faktor-faktor jumlah produksi yang harus ditampung oleh gedung pelelangan, jenis hasil tangkapan yang dilelang dan cara peragaan hasil tangkapan saat dilelang. Lantai gedung pelelangan harus miring kira-kira 20. Hal ini dimaksudkan, air dari penyemprotan kotoran sisa-sisa hasil tangkapan setelah selesai aktifitas pelelangan dapat mengalir ke saluran

pembuangan dengan mudah sehingga kebersihan tempat pelelangan senantiasa terpelihara (Lubis, 2000).

Berdasarkan Perda Serang No.9 tahun 2001 (www.dkp-banten.go.id) tentang pengelolaan TPI, tujuan diadakannya TPI adalah :

1. Agar produksi hasil penjualan ikan meningkat sehingga mendorong nelayan untuk meningkatkan produktivitasnya

2. Agar tercipta ketertiban dalam penjualan ikan di TPI 3. Agar terwujud stabilitas harga penjualan ikan

4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan 5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3 METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan April dan Juni 2007 dan Januari 2008 yang bertempat di PPI Kronjo, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner yang digunakan untuk wawancara, sementara alat yang digunakan yaitu kamera dan alat ukur panjang (meteran).

3.3 Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Metode kasus menurut Nazir (1983) merupakan penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik. Tujuan metode ini adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta komentar-komentar yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian, dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Aspek yang diteliti adalah aspek teknis aktivitas operasional perikanan di PPI Kronjo, analisis perkembangan unit penangkapan dan produksi hasil tangkapan di PPI Kronjo; dan aktivitas dan kapasitas fasilitas fungsional yang terdapat di PPI Kronjo. Fasilitas fungsional yang teliti adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI), instalasi BBM, bengkel, depot es dan docking.

3.4 Metode Pengambilan Data

Data yang diambil mencakup data primer dan data sekunder. 1. Data primer diperoleh dengan melakukan :

• Pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional perikanan di PPI Kronjo, yaitu :

b. Pendaratan hasil tangkapan c. Penimbangan hasil tangkapan

d. Pengangkutan dan pemasaran hasil tangkapan e. Pengolahan hasil tangkapan

• Pengamatan langsung terhadap aktivitas di TPI, yakni : a. Jenis-jenis ikan yang didaratkan;

b. Pengangkutan ke gedung TPI; c. Waktu pelelangan (awal-akhir); d. Proses pelelangan;

e. Peserta pelelangan;

f. Sarana atau alat bantu pada saat pelelangan;

g. Peragaan saat pelelangan di gedung TPI, yang meliputi: model peragaan, kebutuhan luas lantai gedung yang digunakan;

• Pengamatan langsung terhadap gedung TPI, yang mencakup : a. Kondisi fisik;

b. Penghitungan ukuran panjang dan lebar lantai gedung TPI; c. Pembagian gedung TPI;

d. Penghitungan ukuran panjang dan lebar kantor atau ruang lain yang menyatu dengan TPI, seperti kantor pengelola TPI, ruang penimbangan, ruang lelang dan ruang pengepakan;

e. Saluran air bersih di TPI.

• Pengamatan langsung terhadap fasilitas fungsional lainnya yakni, instalasi BBM, bengkel, depot es, dan docking. Berikut hal-hal yang diamati pada fasilitas tersebut antara lain, kondisi fisik, kapasitas terpasang dan aktual, prosedur pemanfaatannya oleh nelayan, biaya yang dikeluarkan oleh nelayan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, jarak dan waktu tempuh yang dibutuhkan oleh nelayan menuju fasilitas-fasilitas tersebut dari tempat pendaratan hasil tangkapan, dan jenis-jenis armada penangkapan yang memanfaatkannya.

• Melakukan wawancara dan pengisian kuesioner kepada para responden. Responden diambil secara purposive yang dianggap dapat mewakili

nelayan (5 orang), bakul/pembeli (1 orang), pengelola bengkel (1 orang), pengelola docking (1 orang), pengelola instalasi BBM (1 orang), dan pengelola depot es (1 orang). Data yang digunakan meliputi :

1. Pihak pengelola TPI

Fasilitas/sarana pelabuhan perikanan yang tersedia berkaitan dengan kegiatan pelelangan hasil tangkapan, ukuran (GT) dan jenis-jenis armada penangkapan di PPI Kronjo, jenis-jenis hasil tangkapan yang dilelang, saluran air bersih (lantai gedung TPI, selokan di sekitar TPI), jadwal pelaksanaan lelang, sumber penentuan harga jual dan retribusi lelang.

2. Nelayan

Ukuran (GT) dan jenis armada penangkapan, jenis hasil tangkapan, kapasitas palka armada penangkapan, besarnya produksi setiap pendaratan, besarnya biaya setiap pendaratan di pelabuhan, penjualan hasil tangkapan (ke penampug atau dilelang di TPI), proses perbaikan armada penangkapan (tempat, biaya, periode dan lamanya perbaikan), besarnya kebutuhan es untuk perbekalan melaut, proses perbaikan mesin (tempat, biaya, jenis mesin, ukuran/bobot mesin, periode dan lamanya perbaikan), proses perbaikan armada (tempat, waktu, biaya dan periode perbaikan) dan besarnya kebutuhan BBM untuk perbekalan melaut.

3. Bakul/pembeli

Asal pembelian hasil tangkapan, fasilitas yang dimiliki untuk penyimpanan sementara hasil tangkapan, tujuan hasil tangkapan (konsumsi sendiri atau dijual kembali), besarnya hasil tangkapan yang dibeli (jumlah dan bobot).

4. Pengelola instalasi BBM

Status kepemilikan, jumlah fasilitas ini di PPI Kronjo, jenis-jenis dan ukuran (GT) armada penangkapan yang memanfaatkan, ukuran atau volumenya, jenis-jenis armada penangkapan yang memanfaatkan, besarnya volume yang habis setiap harinya (volume rata-rata pemakaian per hari), harga BBM per liter, dan sarana/alat penunjang.

5. Pengelola docking

Jumlah fasilitas ini di PPI Kronjo, status kepemilikan, alat-alat/perlengkapan yang tersedia, ukuran luasnya, jenis-jenis armada penangkapan yang memanfaatkan, ukuran (GT) armada penangkapan yang dibuat, besarnya tarif perbaikan, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan kapal dan banyaknya armada penangkapan yang mampu ditampung setiap harinya serta luas lahan yang tesedia.

6. Pengelola depot es

Status kepemilikan/pengelola, ukuran luasnya, jumlah balok es yang mampu ditampung, suplaí balok es, ukuran/bobot setiap balok es, rata-rata jumlah balok es yang ditampung, sarana/alat penunjang, harga jualnya per balok es, pihak-pihak yang memanfaatkan, dan lamanya waktu penyimpanan.

7. Pengelola bengkel

Status kepemilikan/pengelola, sarana/perlengkapan yang tersedia, ukuran luasnya, jenis-jenis armada penangkapan yang memanfaatkan, ukuran/bobot mesin yang diperbaiki, besarnya tarif perbaikan, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan, banyaknya mesin yang mampu ditampung secara maksimum berdasarkan ukurannya, dan rata-rata jumlah/bobot mesin yang ditampung setiap harinya.

2. Data sekunder diperoleh dengan melakukan pengambilan data :

a. Perkembangan produksi hasil tangkapan di PPI Kronjo (minimal 5 tahun terakhir);

b. Perkembangan jumlah dan jenis unit penangkapan yang ada di Kabupaten Tangerang (minimal 5 tahun terakhir);

c. Perkembangan jumlah nelayan di PPI Kronjo (minimal 5 tahun terakhir); d. Master plan PPI Kronjo atau layout PPI Kronjo;

3.5 Analisis Data

3.5.1 Analisis Aktivitas Operasional Perikanan

Analisis aktivitas operasional perikanan di PPI Kronjo dilakukan secara deskriptif sesuai dengan fakta keadaan di lapangan. Aktivitas operasional tersebut adalah aktivitas tambat labuh, pendaratan, penimbangan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil tangkapan. Analisis terhadap aktivitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas-aktivitas yang ada telah berjalan dengan lancar atau tidak. Parameter dari suatu aktivitas dapat dikatakan lancar adalah apabila aktivitas dilakukan tanpa ada hambatan, seperti tidak terjadi antrian, tidak terjadi pendangkalan kolam pelabuhan dan akses jalan di pelabuhan tidak rusak.

3.5.2 Analisis Perkembangan Unit Penangkapan dan Produksi Hasil Tangkapan.

Analisis yang digunakan adalah analisis trend linear untuk mengetahui kecenderungan atau trend perkembangan dari produksi hasil tangkapan dan unit penangkapan yang terdiri dari kapal, alat tangkap dan nelayan. Jenis trend linear yang digunakan adalah metode semi rata-rata, hal ini berkaitan dengan sedikitnya jumlah sampel data yang diperoleh. Berikut persamaan trend linear (Walpole, 1995) :

Ŷ = a + bX

Dimana : ∑ Yi = na + b ∑ Xi ……… (i) ∑ YiXi = a ∑ Xi + b ∑ Xi ……… (ii) Keterangan :

Y = variabel yang diprediksi (kapal, alat tangkap, nelayan dan produksi) X = periode waktu analisis

3.5.3 Analisis Aktivitas dan Kapasitas Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional merupakan fasilitas yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung yang diperlukan untuk kegiatan operasional suatu pelabuhan. Fasilitas fungsional yang akan dianalisis adalah TPI, instalasi BBM, docking, depot es dan bengkel. Aktivitas fasilitas fungsional dianalisis

secara deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas fasilitas tersebut sudah berjalan sesuai dengan fungsi/peranannya masing-masing atau belum.

Analisis yang digunakan untuk kapasitas fasilitas fungsional adalah deskriptif komparatif. Analisis dilakukan terhadap kapasitas aktual (KA) atau terpakai pada masing-masing fasilitas fungsional tersebut yang kemudian dibandingkan dengan kapasitas terpasangnya (KT), sehingga dari perbandingan tersebut diperoleh tingkat pemanfaatannya (TP).

Tingkat Pemanfaatan (TP)

=

KT

KA

x 100 %

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara dengan nelayan, tingkat pemanfaatan dikategorikan ke dalam 4 kelompok yaitu berlebih, baik, cukup dan kurang. Tingkat pemanfaatan dikatakan berlebih apabila nelayan mengakses fasilitas fungsional melebihi kapasitas terpasangnya. Tingkat pemanfaatan dikatakan baik apabila nelayan mengakses fasilitas fungsional sering, pemanfaatan cukup apabila nelayang kadang-kadang mengakses fasilitas pelabuhan tersebut, sedangkan untuk pemanfaatannya kurang apabila nelayan sangat jarang mengakses fasilitas tersebut. Penentuan selang presentase tingkat pemanfaatan fasilitas diperoleh berdasarkan beberapa tahap pembuatan selang frekuensi menurut Usman, 2006 vide Magdalena, 2007 :

• Menentukan banyak selang kelas pada interval 0-100%. Pada penilaian ini digunakan 3 kelas

• Menentukan lebar kelas atau interval dengan membagi besar wilayah dengan banyak selang kelas. Besar wilayah adalah 100%

Tabel 1. Kriteria Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Fungsional PPI Kronjo

Tingkat Pemanfaatan Persentase (%)

kurang < 33%

cukup 33 - 66%

baik 66% - 100%

Berikut perhitungan kapasitas masing-masing fasilitas fungsional :

1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh adalah perumusan sederhana, dimana kapasitas terpasang di TPI diperoleh dari penentuan jumlah tangkapan rata-rata perhari (ton) dengan menggunakan rumus yang diperoleh dari Ditjen. Perikanan, 1981 vide Zarkasyi, 2006, sebagai berikut :

N =

P

SxRxa

Keterangan :

S = Luas gedung pelelangan (m2)

N = Jumlah hasil tangkapan rata-rata perhari (ton) P = Daya tampung produksi (m2/ton)

R = Intensitas lelang perhari (kali)

a = Perbandingan ruang lelang dengan gedung lelang (0,217-0,394)

Untuk kapasitas aktual atau terpakai diperoleh dari hasil bagi rata-rata data produksi tahunan (rata-rata tahun 2002-2006) dengan jumlah hari dalam setahun (365 hari).

2. Instalasi BBM

Penentuan kapasitas terpasang pada instalasi BBM diperoleh dari kapasitas maksimal bahan bakar solar yang ditampung di dalam tangki BBM, sedangkan kapasitas aktualnya berdasarkan rata-rata banyaknya bahan bakar solar yang dimasukkan ke dalam tangki BBM per harinya.

3. Docking atau galangan kapal

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh adalah perhitungan sederhana yakni dengan cara membagi luas lahan docking yang tersedia (m2) dengan ukuran luas kapal yang ditampung (m2), sehingga diperoleh kapasitas terpasang docking. Penentuan kapasitas aktual atau terpakai didasarkan kepada jumlah kapal yang diletakkan di docking per bulan.

4. Depot es

Kapasitas terpasang pada depot es diperoleh dari perhitungan sederhana, yakni dari hasil bagi volume ruang depot es (m3) dengan volume balok es (m3).

Untuk kapasitas aktual ditentukan berdasarkan rata-rata jumlah balok es yang disimpan di depot es per hari.

5. Bengkel

Penentuan kapasitas terpasang dari bengkel berdasarkan jumlah mesin kapal maksimum yang mampu diperbaiki oleh teknisi bengkel per harinya, sedangkan kapasitas aktual ditentukan berdasarkan rata-rata jumlah mesin kapal yang diperbaiki setiap harinya.

4 KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Kondisi Geografis dan Topografis

Kabupaten Tangerang terletak di bagian timur Propinsi Banten pada posisi 6000’ - 6020’ LS dan 106020’ - 106043’ BT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok Sebelah barat : Kabupaten Lebak dan Serang Sebelah timur : DKI Jakarta

Luas Kabupaten Tangerang adalah 1.110,38 km2 yang terdiri dari 26 kecamatan, 77 kelurahan dan 251 desa. Diantara 26 kecamatan tersebut terdapat 7 kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Kronjo, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, Teluknaga, Kemiri dan Kosambi. Kabupaten ini memiliki panjang garis pantai kurang lebih 51 km.

Keadaan topografi relatif datar dengan kemiringan yang kecil dan bagian selatan menurun ke utara menuju pantai Laut Jawa. Topografi Kabupaten Tangerang terdiri dari dataran rendah yang terletak di bagian utara dengan ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut dan dataran tinggi di bagian selatan dengan ketinggian lebih dari 25 meter di atas permukaan laut. Dataran tertinggi terdapat di Kecamatan Ciputat, Serpong dan Legok, sedangkan dataran terendah terletak di Kecamatan Teluknaga. Sungai yang mengalir di Kabupaten Tangerang seluruhnya bermuara di Laut Jawa dengan panjang sungai keseluruhan 314,3 km (BPS Kabupaten Tangerang, 2007).

Kecamatan Kronjo merupakan salah satu kecamatan pesisir yang terdapat di Kabupaten Tangerang. Batas-batas wilayah Kecamatan Kronjo adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kresek, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tirtayasa, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mauk.

Kecamatan Kronjo mempunyai luas wilayah 68,05 km2 dari luas total wilayah Kabupaten Tangerang 1.110,38 km2 atau sekitar 6,13 % dari total luas wilayah Kabupaten Tangerang dan merupakan kecamatan yang paling luas

dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Kronjo meliputi 18 desa, 77 dusun dan 250 RT. Desa-desa yang terdapat di Kecamatan Kronjo adalah Pasilian, Kronjo, Klutuk, Muncung, Waliwis, Jenggot, Cijeruk, Blubuk, Gandaria, Kos Dalam, Mekar Baru, Pagenjahan, Pagedangan Ilir, Bakung, Pasir, Cirumpak, Kedaung (Kecamatan Kronjo, 2007).

Secara administratif pangkalan pendaratan ikan (PPI) terletak di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. PPI Kronjo merupakan pelabuhan alami yang terletak di tepi sungai yang bermuara langsung ke Laut Jawa. Sungai ini diapit oleh dua desa, yakni Desa Pagedangan Ilir di sebelah timur dan Desa Kronjo di sebelah barat.

4.2 Keadaan Iklim dan Penduduk

Temperatur udara Kabupaten Tangerang pada tahun 2006 berdasarkan BMG stasiun Geofisika Klas I Tangerang rata-rata 23,2-32,4 0C, suhu tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 36,6 0C dan suhu terendah terjadi pada bulan Juni yaitu 19,2 0C. Rata-rata kelembaban udara dan intensitas matahari sekitar 78 % dan 56,8 %. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun adalah 108,4 mm. Hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan hujan sebanyak 26 hari. (BPS Kabupaten Tangerang, 2007).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang jumlah penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2006 adalah 3.435.205 jiwa, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Ciputat yaitu 317.257 jiwa dengan tingkat kepadatannya adalah 9.075 jiwa per km2. Dari data BPS Tangerang, dapat diketahui rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang dari tahun 2003 hingga 2006 sebesar 2,44 %. Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang terbanyak terdapat di Kecamatan Kemiri yaitu 3,11 %. Kecamatan Pagedangan merupakan kecamatan yang memiliki tingkat pertumbuhan terendah sekaligus mengalami penurunan yaitu -0,43 %.

4.3 Keadaan Umum Perikanan di Kabupaten Tangerang

Kawasan komoditas unggulan sektor perikanan dan kelautan Kabupaten Tangerang memiliki total luas wilayah sebesar 1.381 Ha dan panjang garis pantai sebesar 51 km. Potensi perikanan yang dapat diakses oleh nelayan Kabupaten Tangerang terdapat di perairan Laut Jawa yang mencakup Teluk Banten dan Teluk Jakarta, Selat Sunda dan perairan sebelah timur Sumatera bagian selatan. Jumlah total penduduk Kabupaten Tangerang yang berusaha di sektor perikanan pada tahun 2006 berjumlah 2.784 Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan 9.790 Rumah Tangga Buruh Perikanan (RTBP). Khusus untuk kegiatan penangkapan ikan laut (nelayan) berjumlah 2.497 RTP dan 9.587 RTBP. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tangerang yang berjenis usaha sebagai nelayan buruh lebih mendominasi dari pada sebagai nelayan biasa.

Potensi sektor perikanan Kabupaten Tangerang pada tahun 2006 dibagi atas empat jenis areal (kawasan) diantaranya rawa, situ, sungai dan bekas galian pasir (Tabel 2). Diantara keempat areal tersebut bekas galian pasir memiliki potensi perikanan yang paling besar yaitu 536,51 ha. Hal ini terkait dengan pemanfaatan areal bekas galian pasir yang masih sedikit, berbeda dengan areal yang lainnya dengan pemanfaatannya yang besar terutama areal sungai yang memiliki potensi perikanan paling sedikit di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2. Potensi Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2006

No. Jenis Areal Jumlah

1. Rawa 197,62 ha

2. Situ 190,54 ha

3. Sungai 121 km

4. Bekas Galian Pasir 536,51 ha

5. Laut 377,40 ha

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tangerang, 2007

Pada Tabel 3. dapat diketahui bahwa institusi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kab. Tangerang ada 3 yaitu, UPTD Balai Benih Ikan, UPTD Air Payau dan UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Untuk UPTD PPI terdapat di 3 kecamatan yakni Kronjo, Cituis dan Tanjung Pasir.

Terdapat enam Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Tangerang yakni, PPI Kronjo, PPI Cituis, PPI Tanjung Pasir, PPI Dadap, PPI Mauk dan PPI

Banyawakan. Dari Tabel 3. dapat diketahui bahwa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai salah satu fasilitas fungsional pelabuhan dimiliki oleh semua PPI di Kabupaten Tangerang.

Tabel 3. Institusi di Lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang Tahun 2006

No. Institusi Lokasi

1. UPTD Balai Benih Ikan Desa Kaliasin Kec. Balaraja 2. UPTD Air Payau Desa Lontar Kec. Kemiri

3. UPTD PPI - UPTD PPI Kronjo

- UPTD PPI Cituis

- UPTD PPI Tanjung Pasir 4. Tambak Dinas - Desa Ketapang Kec. Mauk

- Desa Lontar Kec. Kemiri

- Desa Tanjung Pasir Kec. Teluknaga

5. TPI - TPI Kronjo Kec. Kronjo

- TPI Banyawakan Kec. Kemiri - TPI Cituis Kec. Paku haji

- TPI Tanjung Pasir Kec. Teluknaga - TPI Dadap Kec. Kosambi

- TPI Mauk Kec. Mauk

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tangerang, 2007

4.4 Unit Penangkapan

Unit penangkapan ikan merupakan satu kesatuan dari nelayan, kapal dan alat tangkap.

1. Kapal

Pada tahun 2006 di Kabupaten Tangerang terjadi peningkatan jumlah armada penangkapan ikan secara drastis dari tahun-tahun sebelumnya yakni mencapai 2.576 unit dengan jenis armada penangkapan ikannya adalah perahu motor tempel sebagai unit terbanyak yaitu 2.444 unit. Selama periode tahun 2002-2006 jenis perahu motor tempel merupakan armada penangkapan ikan yang paling mendominasi di Kabupaten Tangerang. Daerah operasi penangkapan ikan

tidak terlalu jauh menjadi salah satu faktor yang menyebabkan nelayan banyak menggunakan armada penangkapan ikan berupa perahu motor tempel.

Perahu tanpa motor paling banyak terdapat pada tahun 2003 yakni 74 unit, namun pada tahun 2004-2005 mengalami kekosongan. Perahu motor tempel pada tahun 2002-2005 jumlah armada meningkat secara perlahan, tetapi pada tahun 2006 meningkat drastis menjadi 2.444 unit. Pada tahun 2002 jumlah armada kapal motor sebesar 291 unit dan pada tahun 2003 mengalami penurunan yang signifikan yakni 89 unit, namun meningkat kembali pada tahun 2006 menjadi 99 unit.

Tabel 4. Armada Penangkapan Ikan Kabupaten Tangerang Periode Tahun 2002-2006 Satuan (Unit) No. Jenis 2002 2003 2004 2005 2006 1. 2. 3.

Perahu Tanpa Motor Perahu Motor Tempel Kapal Motor 9 1.716 291 74 1.740 89 0 1.757 89 0 1.757 89 33 2.444 99 Jumlah 2.016 1.903 1.846 1.846 2.576

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tangerang, 2007

Jenis armada penangkapan yang paling banyak digunakan oleh nelayan Kronjo pada tahun 2002-2004 adalah perahu motor tempel dengan ukuran kisaran 5-10 GT. Hal ini dikarenakan pengoperasian armada penangkapan yang masih banyak dilakukan di sekitar pantai Laut Jawa, terkait dengan modal dan biaya pengoperasian yang kecil.

Perkembangan jumlah armada penangkapan dari tahun ke tahun relatif mengalami peningkatan hingga tahun 2006 telah mencapai 533 unit. Ukuran jenis armada penangkapan di Kronjo masih bisa dibilang relatif kecil hingga sedang, hal ini terlihat dari ukuran armada yang digunakan oleh nelayan tidak ada yang di atas 20 GT untuk armada jenis perahu motor tempel dan di atas 30 GT untuk kapal motor.

Tabel 5. Jumlah Armada Penangkapan di Kecamatan Kronjo Tahun 2006 Satuan (Unit) No. Jenis 2002 2003 2004 2005 2006 1. 2. Perahu Motor Tempel (PMT) a. < 5 GT b. 5-10 GT c. 10-20 GT Kapal Motor (KM) a. < 10 GT b. 10-20 GT c. 20-30 GT -200 55 50 12 -246 66 65 15 -250 70 65 15 -80 140 - - 200 120 86 145 -213 109 Jumlah 317 392 400 540 533

Sumber : TPI Kronjo, 2007 2. Alat Tangkap

Dalam kurun waktu lima tahun dari 2002 hingga 2006 jumlah alat tangkap ikan terbanyak terdapat pada tahun 2005 sebesar 2.678 unit dan paling sedikit pada tahun 2003 yakni 2.060 unit. Jenis alat tangkap yang mendominasi adalah jaring insang hanyut sedangkan yang paling sedikit purse seine atau bisa dikatakan tidak ada hingga tahun 2006.

Tabel 6. Jumlah Alat Tangkap Ikan Menurut Jenisnya di Kab. Tangerang Tahun 2002-2006 Satuan (Unit) No. Jenis 2002 2003 2004 2005 2006 1 Jaring payang 83 81 80 102 60 2 Jaring dogol 220 119 119 152 445

3 Jaring insang hanyut 492 532 537 685 644

4 Jaring lingkar 8 16 16 20 28

5 Jaring klitik 526 526 526 671 109

6 Jaring insang tetap 0 2 0 0 499

7 Bagan tancap 38 38 36 46 29

8 Jaring angkat lainnya 61 61 61 78 2

9 Pancing lainnya 401 401 401 512 2 10 Sero 2 2 2 3 23 11 Bubu 25 39 39 50 156 12 Alat pengumpul kerang 192 192 192 245 51 13 Purse seine 0 1 0 64 0

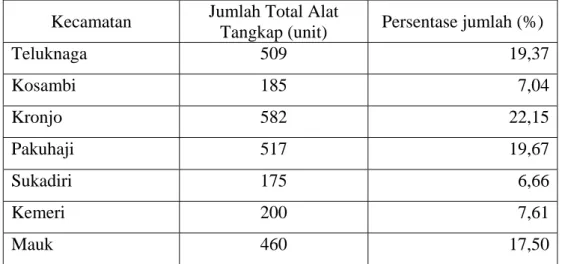

Pada Tabel.6. dapat diketahui bahwa jumlah alat tangkap terbanyak dari tujuh Kecamatan pesisir yang ada di Kabupaten Tangerang adalah Kecamatan Kronjo sebesar 582 unit atau sekitar 22,15 %, yang kemudian diikuti oleh Kecamatan Pakuhaji sebesar 517 unit. Jumlah paling sedikit terdapat di Kecamatan Sukadiri yakni 175 unit. Kecamatan Kronjo mempunyai alat tangkap yang dominan digunakan oleh nelayan yaitu gardan, jaring arad, bubu rajungan, jaring kopet, jaring rampus, dogol dan payang.

Tabel 7. Jumlah Alat Tangkap Menurut Kecamatan di Kab. Tangerang Tahun 2006

Kecamatan Jumlah Total Alat

Tangkap (unit) Persentase jumlah (%)

Teluknaga 509 19,37 Kosambi 185 7,04 Kronjo 582 22,15 Pakuhaji 517 19,67 Sukadiri 175 6,66 Kemeri 200 7,61 Mauk 460 17,50

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Tangerang, 2007

Pada Tabel 8. dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2002-2006 jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh nelayan Kecamatan Kronjo adalah Jaring Insang Hanyut, kemudian diikuti oleh Jaring Dogol dan Jaring Klitik. Sedangkan jenis alat tangkap yang paling sedikit digunakan adalah pancing.

Tabel 8. Jumlah Alat Tangkap di Kecamatan Kronjo Tahun 2002-2006

Jumlah alat tangkap (unit) per tahun Jenis

2002 2003 2004 2005 2006

Jaring payang 45 44 50 85 42

Jaring dogol 170 83 84 108 113

Jaring insang hanyut 185 201 206 198 200

Jaring klitik 146 206 205 165 140

Bubu 18 19 19 22 60

Pancing 5 3 3 2 1

Alat tangkap lainnya 28 30 38 21 26

Sumber : TPI Kronjo, 2008

3. Nelayan

Nelayan di Kabupaten Tangerang terdiri dari nelayan pemilik dan nelayan buruh. Jumlah nelayan dalam kurun waktu 200-2006 berfluktuasi dengan jumlah terbesar pada tahun 2006 yaitu 6.261 orang dengan komposisi jumlah nelayan pemilik 1.617 orang dan nelayan buruh 4.644 orang.

Tabel 9. Jumlah Nelayan di Kab. Tangerang Periode Tahun 2002-2006

Tahun Nelayan Pemilik Nelayan Buruh Jumlah

2002 2.016 4.062 6.078

2003 1.248 3.938 5.186

2004 1.358 4.168 5.526

2005 1.466 4.345 5.811

2006 1.617 4.644 6.261

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tangerang, 2007

Nelayan di Kecamatan Kronjo terdiri dari nelayan tetap dan nelayan pendatang. Nelayan tetap merupakan nelayan asli penduduk Kecamatan Kronjo, sedangkan nelayan pendatang merupakan nelayan yang berasal dari luar daerah Kronjo yang sebagian besar berasal dari daerah Jawa Tengah yaitu Kluwet. Jumlah nelayan pendatang dan nelayan tetap setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Jumlah nelayan terbanyak terdapat pada tahun 2006 masing-masing 415 orang dan 210 orang dengan total 625 orang.

Tabel 10. Jumlah Nelayan di Kecamatan Kronjo Periode Tahun 2002-2006

Tahun Nelayan Tetap Nelayan

Pendatang Jumlah 2002 176 391 567 2003 187 417 604 2004 184 414 598 2005 182 403 585 2006 210 415 625

Sumber : TPI Kronjo, 2007

4.5 Produksi Perikanan Laut

Rp. 8.985.404.000,00 terjadi pada tahun 2006. Jenis ikan yang paling banyak diproduksi setiap tahunnya adalah ikan kembung dengan rata-rata produksi 1.262,25 ton yang kemudian disusul oleh kerang bulu dengan rata-rata produksi 1.131,78 ton. Udang putih mempunyai nilai produksi yang paling tinggi dari jenis ikan lainnya, dengan nilai produksi tertinggi terdapat pada tahun 2003 dan 2004 masing-masing sebesar Rp. 24.100.000.000,00 dan Rp. 24.580.000.000,00 serta nilai produksi terendah terdapat pada tahun 2005 yakni Rp. 20.236.080.000,00.

Tabel 11. Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut di Kab. Tangerang Tahun 2003-2006

2003 2004 2005 2006 N

o. Jenis ikan Produksi (ton) Nilai Produksi (Rp. 000.000) Produksi (ton) Nilai Produksi (Rp. 000.000) Produksi (ton) Nilai Produksi (Rp. 000.000) Produksi (ton) Nilai Produksi (Rp. 000.000) 1 Peperek 530,1 1590,39 540,7 1622,10 562,1 1686,339 563,6 1690,797 2 Manyung 630,8 6308,00 643,4 6434,00 661,3 6613,090 673,9 7413,274 3 Biji Nangka 420,0 1680,00 428,4 1713,60 438,1 1752,468 442,0 1768,128 4 Bambangan 577,3 9236,80 588,9 9422,40 611,7 9787,488 613,9 9823,152 5 Kerapu 361,8 10854,00 369,0 11070,00 381,9 11457,180 361,5 10845,930 6 Kakap 352,4 7048,00 359,0 7190,00 370,3 7406,660 370,1 7402,700 7 Kurisi 432,6 1514,10 441,3 1544,55 454,7 1591,730 448,4 1569,866 8 Ekor Kuning 407,7 3261,60 415,9 3327,20 429,9 3438,808 429,4 3736,172 9 Tiga waja 418,4 1673,60 426,7 1706,80 439,8 1759,084 442,0 1767,808 10 Cucut 393,3 4719,60 401,0 4812,00 413,3 4952,790 316,9 3834,720 11 Pari 564,7 2541,15 576,0 2592,00 593,5 2967,625 608,5 3042,650 12 Selar 338,2 2029,20 345,0 2070,00 355,5 2132,724 613,5 3681,294 13 Kuwe 456,2 7983,50 465,4 8144,50 479,4 6712,286 471,0 6593,300 14 Tetengkek 416,8 1667,20 425,1 1700,40 438,1 1752,468 460,3 2002,370 15 Belanak 517,5 3622,50 528,0 3696,00 543,9 3805,857 523,4 3663,583 16 Teri 912,4 4562,00 930,6 4653,00 958,9 4792,577 928,8 4911,994 17 Japuh 600,8 1802,40 612,8 1838,40 631,6 2203,478 353,3 1342,639 18 Tembang 954,9 3819,60 974,0 3896,00 1003,5 4014,148 527,9 2111,480 19 Kembung 1250,4 8752,80 1275,4 8927,80 1314,4 9199,157 1208,8 8460,664 20 Tenggiri 530,1 10602,00 540,7 10814,00 557,2 11153,089 563,6 12117,379 21 Layur 582,0 2619,00 593,6 2671,20 611,7 2752,731 492,8 2217,681 22 Ikan lainnya 849,5 2123,75 866,5 2166,25 892,8 9820,448 915,3 10068,036 23 Rajungan 470,4 7056,00 479,8 7197,00 347,2 5207,805 498,4 8722,595 24 Udang Putih 482,0 24100,00 491,6 24580,00 505,9 20236,080 466,8 21471,282 25 Udang lainnya 580,5 6966,00 592,1 7105,20 610,1 7418,305 619,7 8985,404 26 Kerang Bulu 1090,2 3815,70 1112,0 3892,00 1145,7 4010,017 1179,2 8985,404 27 Kerang Darah 83,0 332,00 84,6 338,40 226,5 905,996 889,7 4127,214 28 Cumi-cumi 527,0 7905,00 537,5 8062,50 553,8 8307,705 560,7 3558,896 Jumlah 15731,0 150185,89 16045,5 153187,30 16532,8 157838,133 16543,4 167022,744

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang, 2007

Jumlah produksi tangkapan ikan di Kecamatan Kronjo dalam kurun waktu lima tahun adalah 4.521,42 ton dengan rata-rata produksi 904,28 ton setiap tahunnya. Produksi tertinggi diperoleh sebesar 1.284,39 ton pada tahun 2003

dengan persentase 28,41 % dari produksi total. Pada tahun 2004-2006 jumlah produksi berada dibawah rata-rata dan mengalami penurunan hingga 696,13 ton pada tahun 2006 dengan persentase produksi 15,40 %.

Tabel 12. Jumlah Produksi Tangkapan Ikan di Kecamatan Kronjo Periode Tahun 2002-2006

Tahun Jumlah produksi (ton) Persentase Produksi (%)

2002 930,91 20,59 2003 1.284,39 28,41 2004 807,571 17,86 2005 802,42 17,75 2006 696,13 15,40 Sumber : TPI.Kronjo, 2007

4.6 Tingkat Konsumsi Ikan

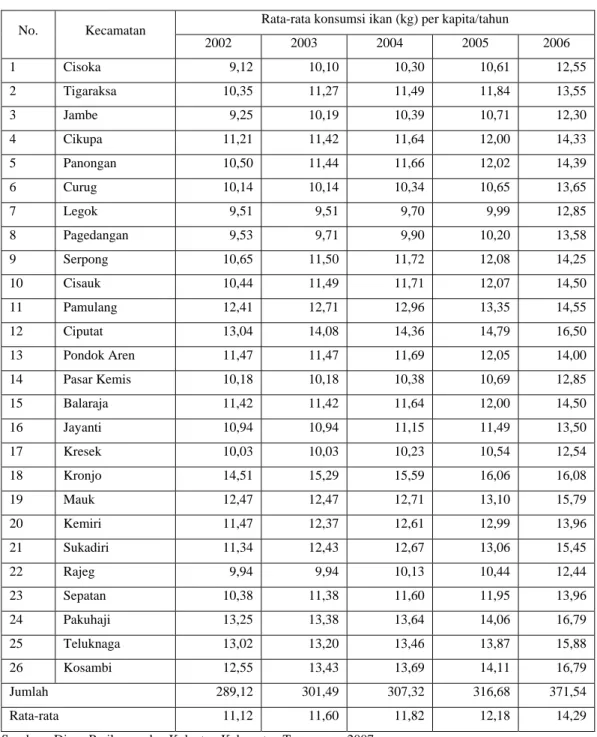

Rata-rata tingkat konsumsi ikan per kapita/tahun di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan, puncaknya pada tahun 2006 sebesar 371,54 kg dengan rata-rata 14,29 kg. Dalam kurun waktu tahun 2002-2005 Kecamatan Kronjo merupakan kecamatan yang terbesar tingkat konsumsi ikan, kecuali pada tahun 2006 yang berada dibawah Kec. Ciputat dan Kec. Kosambi. Kecamatan Kronjo mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata 15,506 kg per kapita/tahun, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Legok dengan rata-rata 10,312 kg per kapita/tahun.

Dalam kurun waktu lima tahun tingkat konsumsi seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Tangerang semakin tinggi, oleh karena itu, ketersediaan jumlah produksi ikan juga harus meningkat untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat ini.

Sebagian besar setiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tangerang, tingkat konsumsi ikan antara tahun 2005 dengan 2006 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 13. Konsumsi Ikan Menurut Kecamatan Periode Tahun 2002-2006 Rata-rata konsumsi ikan (kg) per kapita/tahun

No. Kecamatan 2002 2003 2004 2005 2006 1 Cisoka 9,12 10,10 10,30 10,61 12,55 2 Tigaraksa 10,35 11,27 11,49 11,84 13,55 3 Jambe 9,25 10,19 10,39 10,71 12,30 4 Cikupa 11,21 11,42 11,64 12,00 14,33 5 Panongan 10,50 11,44 11,66 12,02 14,39 6 Curug 10,14 10,14 10,34 10,65 13,65 7 Legok 9,51 9,51 9,70 9,99 12,85 8 Pagedangan 9,53 9,71 9,90 10,20 13,58 9 Serpong 10,65 11,50 11,72 12,08 14,25 10 Cisauk 10,44 11,49 11,71 12,07 14,50 11 Pamulang 12,41 12,71 12,96 13,35 14,55 12 Ciputat 13,04 14,08 14,36 14,79 16,50 13 Pondok Aren 11,47 11,47 11,69 12,05 14,00 14 Pasar Kemis 10,18 10,18 10,38 10,69 12,85 15 Balaraja 11,42 11,42 11,64 12,00 14,50 16 Jayanti 10,94 10,94 11,15 11,49 13,50 17 Kresek 10,03 10,03 10,23 10,54 12,54 18 Kronjo 14,51 15,29 15,59 16,06 16,08 19 Mauk 12,47 12,47 12,71 13,10 15,79 20 Kemiri 11,47 12,37 12,61 12,99 13,96 21 Sukadiri 11,34 12,43 12,67 13,06 15,45 22 Rajeg 9,94 9,94 10,13 10,44 12,44 23 Sepatan 10,38 11,38 11,60 11,95 13,96 24 Pakuhaji 13,25 13,38 13,64 14,06 16,79 25 Teluknaga 13,02 13,20 13,46 13,87 15,88 26 Kosambi 12,55 13,43 13,69 14,11 16,79 Jumlah 289,12 301,49 307,32 316,68 371,54 Rata-rata 11,12 11,60 11,82 12,18 14,29

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang, 2007

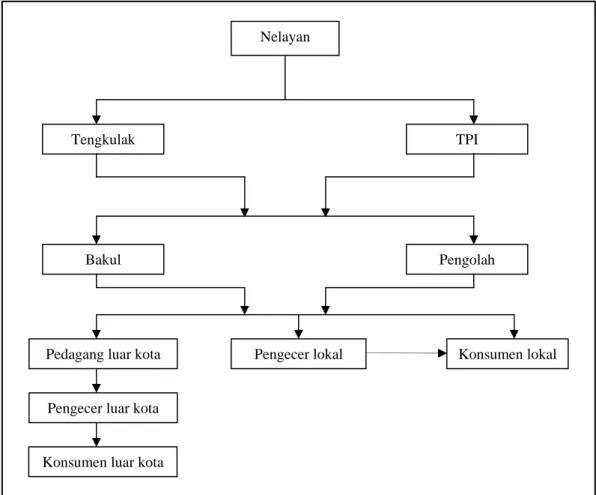

4.7 Pemasaran Hasil Perikanan Laut

Kegiatan pemasaran hasil perikanan yang sudah dilaksanakan dan sedang berjalan adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, baik masyarakat Kabupaten Tangerang maupun memenuhi permintaan konsumen Jakarta. Untuk lebih jelasnya, berikut gambar urutan kegiatan pemasaran hasil perikanan laut di Kabupaten Tangerang :

Tengkulak TPI Pengolah Bakul Nelayan

Pedagang luar kota Pengecer lokal Konsumen lokal

Pengecer luar kota

Konsumen luar kota

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang, 2007

Gambar 1. Diagram Alir Pemasaran Hasil Penangkapan Ikan di Kabupaten Tangerang

Dari Gambar 1. dapat diketahui bahwa hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan dipasarkan melalui pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) dan kepada penampung besar atau tengkulak. Dari tengkulak dan TPI hasil tangkapan dibeli oleh para pengolah hasil tangkapan dan bakul. Kemudian dijual kembali kepada para pedagang luar kota, pengecer lokal dan konsumen lokal. Khusus untuk pengecer lokal hasil tangkapan dijual kepada konsumen lokal. Pengecer luar kota memperoleh hasil tangkapan dari pedagang luar kota, kemudian dijual kembali kepada konsumen luar kota.

4.8 Musim dan Daerah Penangkapan Ikan

Nelayan Kronjo mengenal tiga musim yaitu musim barat yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, musim timur yang berlangsung antara bulan Juni sampai bulan September, musim peralihan yang terjadi pada

bulan April sampai Mei (peralihan dari musim barat ke musim timur) dan bulan Oktober sampai November (peralihan dari musim timur ke musim barat). Kegiatan penangkapan dilakukan sepanjang tahun baik saat musim timur, barat maupun peralihan. Musim puncak penangkapan ikan di PPI Kronjo terjadi pada bulan Agustus, sedangkan untuk musim pacekliknya terjadi pada saat musim timur.

Daerah operasi penangkapan ikan nelayan Kronjo pada umumnya di sekitar perairan Kronjo antara lain Kepulauan Seribu, Pulau Intan, Pulau Dua, Pulau Batu dan perairan di sekitar Selat Sunda serta di perairan Lampung bagian timur. Armada penangkapan dengan ukuran lebih kecil dari 5 GT pada umumnya melakukan penangkapan hanya di sekitar perairan Kronjo dan kegiatan penangkapannya harian.

5 HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Aktivitas Operasional Perikanan di PPI Kronjo 5.1.1 Tambat Labuh Armada Penangkapan Ikan

Armada penangkapan ikan dapat dikatakan melakukan kegiatan tambat apabila kapal tersebut bersandar di dermaga untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan. Sedangkan armada penangkapan dapat dikatakan melakukan kegiatan berlabuh apabila kapal tersebut bersandar di dermaga untuk beristirahat atau menunggu keberangkatan melaut (Widiastuti, 2003).

Dermaga tambat labuh di PPI Kronjo berada di sepanjang aliran sungai Pasilian dengan panjang 800 m. Pelabuhan ini termasuk ke dalam pelabuhan alami, karena tidak terbentuk dengan bantuan manusia. Aktivitas tambat labuh armada penangkapan ikan di PPI Kronjo terdiri dari armada penangkapan dengan trip mingguan dan trip harian, dengan jumlah total armada yang masuk sekitar 15-18 unit per hari. Kapal atau armada penangkapan ikan dengan trip harian pada umumnya mengoperasikan alat tangkap Payang, Gardan harian atau Dogol, Jaring Insang Hanyut, Jaring Klitik, Bubu, dan Pancing. Ukuran kapal yang melakukan trip harian adalah termasuk kapal yang mengoperasikan alat tangkap Gardan harian yang berukuran lebih kecil dari 5 GT. Sedangkan kapal ikan yang melakukan trip mingguan adalah kapal yang hanya mengoperasikan alat tangkap Gardan mingguan atau Dogol dengan ukuran 20-35 GT.

Armada penangkapan ikan dengan trip mingguan semuanya melakukan tambat di dermaga bongkar. Berbeda dengan armada penangkapan trip harian yang seharusnya melakukan tambat di dermaga bongkar tetapi ada juga yang melakukan tambat di sepanjang aliran sungai Pasilian. Armada penangkapan ikan melakukan tambat di dermaga bongkar untuk menjual hasil tangkapannya di TPI baik itu melalui proses lelang maupun tanpa proses lelang. Hasil tangkapan yang dijual tanpa melalui proses lelang, karena sudah mempunyai pembeli/penampung sendiri atau sering disebut ”langgan” oleh nelayan Kronjo.

Armada penangkapan ikan yang tidak melakukan tambat di dermaga bongkar umumnya adalah kapal yang mengoperasikan alat tangkap Jaring Arad dan Jaring

Rajungan. Tempat tambat labuh kapal-kapal kecil ini, berbentuk seperti jembatan bambu yang memanjang, dengan panjang kurang lebih 8 m.

Aktivitas tambat labuh armada penangkapan ikan di PPI Kronjo secara umum mengalami permasalahan terhadap kolam pelabuhan. Lebar kolam pelabuhan yang berukuran sekitar 20 m, tidak memadai jumlah armada yang keluar masuk kolam pelabuhan. Sebaiknya pihak pelabuhan berperan dalam mengatur aktivitas keluar masuknya armada, terutama yang melakukan pembongkaran hasil tangkapan di dermaga bongkar diberi jadwal atau batas waktunya. Pengerukan kolam pelabuhan juga perlu dilakukan, karena sering terjadi pendangkalan.

5.1.2 Pendaratan Hasil Tangkapan

Proses pendaratan hasil tangkapan ikan terdiri dari pembongkaran hasil tangkapan ikan dari palka ke atas dek, penurunan hasil tangkapan dari dek ke dermaga dan selanjutnya pengangkutan ke TPI. Aktivitas pendaratan hasil tangkapan ikan berbeda untuk kapal trip mingguan dan kapal trip harian.

1. Aktivitas Pendaratan Hasil Tangkapan Ikan pada Kapal trip mingguan

Armada penangkapan ikan dengan trip mingguan yang digunakan oleh nelayan di wilayah Kronjo adalah kapal Gardan. Pada umumnya lama pengoperasian selama 10 hari. Kapal ini biasanya tidak melakukan pembongkaran langsung di dermaga bongkar, tetapi tergantung dari sisa bekal es yang umumnya dapat berlangsung selama beberapa jam atau selama sehari, terkadang nelayan dengan sengaja memperlambat proses pembongkaran. Tujuan memperlambat pembongkaran hasil tangkapan ini selain untuk istirahat juga untuk mengamati harga jual ikan hasil tangkapan yang ada di TPI saat itu.

Proses pembongkaran hasil tangkapan ikan dari dalam palka umumnya dilakukan pada malam hari dan pagi hari. Khusus untuk kapal yang melakukan pembongkaran pada pagi hari jadwalnya dimulai dari pukul 0300-0500 WIB, sedangkan yang malam hari jadwalnya dari pukul 2000-2300 WIB. Lama proses pembongkaran hasil tangkapan rata-rata 8 jam tergantung dari banyaknya jumlah hasil tangkapan. Kapal Gardan setiap tripnya rata-rata bisa memperoleh hasil tangkapan sebesar 1-3 ton.